- TOP

- ガーデン&ショップ

-

栃木県

自然との調和が美しい秋の庭 栃木「コピスガーデン」を訪ねて

雑木の庭がつくられて約10年になる「コピスガーデン」 9月下旬、栃木県那須町にある「Coppice GARDEN (コピスガーデン)」を訪れました。 「コピス」とは、「雑木林」のこと。那須の雑木林を、まるで魔法をかけたかのように素敵なガーデンにつくり替えたのは、「大森プランツ」の代表、佐々木清志郎さん。 「大森プランツ」は、フランス、ギヨー社のバラをはじめ、樹木や宿根草、クレマチス、クリスマスローズなど、苗の卸販売、造園工事の設計施工、各種イベントの企画立案を、長年手掛けています。じつは、2011年の東日本大震災によって、本社のある福島県南相馬市から、ここ那須町に避難され、新たにこの地に美しいガーデンをつくられたという経緯があります。広大な那須の土地に「コピスガーデン」が生まれたのは、2013年春のことでした。 秋の草花が咲き競うガーデンをご案内 雑貨ショップとカフェの間を通って入場すると、初秋のガーデンではすでに咲き始めた秋の草花が元気に出迎えてくれました。 「季節のガーデン」のエリアでは、夏の名残の宿根フロックスと、残しておいてくださったバラの花が彩りを添えていました。 季節毎の宿根草が次々花咲くこちらのエリアでは、秋の七草の一つオミナエシやアスター、シュウメイギクなどの宿根草が、タイミングを待っていたかのように生き生きと花を咲かせていました。 池の鏡に映る木々や空の青さに癒やされて 池の周囲の木々も、早くも紅葉が始まりつつあり、秋ならではの景色を見せてくれていました。 池の周囲には、時間を忘れてのんびりと腰かけていたいベンチや、癒やしをふりまく愛らしいアヒルの姿も見られて、寛ぎの時間を過ごすことができました。また、芝生広場では、ゆったりと空を流れる雲や風を感じながら、爽やかな秋の空気に身を置くことができました。 こちらでは、アスター‘パープルドーム’やルドベキア‘リトルヘンリー’、クジャクアスター(白孔雀)、コレオプシス‘ムーンビーム’などの宿根草が満開に咲き誇り、秋の光を浴びて美しく輝いていました。 グラスも、秋の空に向かって穂を上げ始めていました。 これから見頃の秋バラもお見逃しなく ここまでは、初秋の「コピスガーデン」の表情をご紹介しましたが、これから秋も深まる10月中旬に近づくと、秋バラが満開のシーズンを迎えます。 背景の植物も秋色が増し、秋の光をまとったバラの姿は、なんとも言えない美しさです。 春とは全く異なる秋ならではのバラの風景…この世界を、ぜひ多くの皆様に見ていただき、感動を分かち合いたい瞬間です。 ガーデン散策のあとは、苗や雑貨のお買い物ができるのも魅力の一つです。「コピスガーデン」の広い苗売り場では、バラはもちろん宿根草やクレマチス、クリスマスローズなど、年間を通して2,000点を超える商品が並び、苗選びも楽しむことができます。 また、庭や植物にちなんだ雑貨が並ぶショップや、テラス席を備えたカフェもありますので、お買い物はもちろん、旬の料理やお菓子も味わうことができます。 秋が深まると、写真のような美しい紅葉をガーデンのいたるところで目にできるようになります。 実りの秋を「コピスガーデン」で過ごしませんか? 2022年10月8日(土)、9日(日)は、多数のマルシェが出店する「収穫祭」が開催されます。開催時間は、10:00〜16:00(最終入場:15:30)。 「食」と「芸術」をテーマに、美味しいものを販売するお店や、ハンドメイド作品を販売するお店が大集合。また、楽しいワークショップも企画されています。ぜひ、この機会に秋の風が心地よい「コピスガーデン」を訪れてみてはいかがでしょうか? ウィリアム・モリスの言葉を借りれば、「美しくよいものは自然と調和している」。 まさに、「コピスガーデン」にぴったりな言葉ではないでしょうか。 見事に自然とマッチしたナチュラル感溢れる、美しく心地よいガーデンを、ぜひ、訪れていただきたいと思います。 Information GREEN&CAFE Coppice GARDEN コピスガーデン 所在地/栃木県那須郡那須町高久甲4453-27 TEL/0120-377-228 http://coppicegarden.info/ 車でのアクセス/東北自動車道 那須ICより約10分。「コピスガーデン」看板左折。 営業時間/10:00~17:30(最終入場時間17:00) (営業時間は季節により変動。詳しくは上記HPをご確認ください) ガーデン入園料/一般500~800円、中学生以下300円、就学前・乳幼児/無料、ペット200円(2匹目から100円)※料金は季節により変動します 年間パスポート一般2,000円 ※苗販売・雑貨販売の売店とカフェは、 通年入場料無料。 ※障害者手帳・ミライロID画面をご提示の方は、ご本人様のみ入園料無料。 (ペット入場の際の詳細は、ホームページよりご確認ください。) 写真協力/大森プランツ(*)

-

神奈川県

![よみうりランド「HANA・BIYORI(はなびより)」花苗・野菜の展示即売会を初開催! [お出かけ情報・東京ボタニカルライフ]](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2022/10/733294f05f6b32387946ff7774a49df3.jpg)

よみうりランド「HANA・BIYORI(はなびより)」花苗・野菜の展示即売会を初開催! [お出かけ情報・東京ボ…

たくさんの花に出会えるフラワーパーク「HANA・BIYORI」 よみうりランドに隣接する日本庭園に、2020年3月にオープンしたエンターテインメント型フラワーパーク「HANA・BIYORI」。花々が咲き誇る約1,500㎡の温室や、日本初となる「花」と「デジタル」技術を融合したプロジェクションマッピングショーが私たちを幻想的な世界に誘います。さらに花の香りや彩りを体感できるワークショップ、花や緑に囲まれたカフェなどエンタメ要素がふんだんに盛り込まれたフラワーパークが堪能できます。 圧巻の300鉢を超えるフラワーシャンデリア(吊り花) 「HANA・BIYORI」の中心に位置する温室内には、日本最大級となる300鉢超のフラワーシャンデリアが咲き誇ります。壁面には長さ20m、高さ2mを超す「壁面花壇」があり、床面を彩る花々も含め、360度花に囲まれた空間が広がります。いつ行っても満開に咲く季節の花々を楽しむことができるのが最大の魅力。360度花に囲まれた空間を心ゆくまで楽しめます。 「花」と「デジタル」が融合した「マルチエンディング」型アートショー ガラスの温室が暗転すると、60m(総長)にせまる壁面3面を使った「花」と「デジタル」が融合したプロジェクションマッピングがスタート。「イマーシブ(没入型)空間の創造」をテーマに、2つの異なるエンディングを用意したマルチエンディングを採用。最新の感情分析システムにより、観客の感情をリアルタイムでデータ化。その結果がエンディングに反映され、観客自身も参加しながら楽しむことができます。 現在、秋限定バージョン「色づく紅葉と花景色」が上映中。空に舞う紅葉や舞い散る雪など、深まる秋と冬の始まりの景色を楽しめます。上映スケジュールなど詳細は、HANA・BIYORI公式サイトをご確認ください。 コラボイベント「秋のPW (ピーダブリュー)花苗即売会」を初開催 10月7日(金)~10日(月/祝)の4日間、植物の国際ブランド「PW (ピーダブリュー)」とのコラボイベント「秋のPW花苗即売会」が開催されます。PWの新品種や今後注目の花、多肉植物や観葉植物を観賞したり購入することができます。ほかにも四季の庭などで、見本展示が行われます。スタッフが丁寧に商品の説明をしてくれるので、花に詳しくない方は気軽に相談してみては。 PW(PROVEN WINNERS=プルーブンウィナーズ)とは アメリカ・日本・ドイツ・オーストラリアなどの企業20社が参加する、世界の園芸業界を代表する植物の国際ブランド。それぞれの地域の育種家が開発した新品種を集め、気候条件が異なるアメリカ・ドイツ・日本で試験栽培を行い、日本の気候に合う高い基準をクリアした品種を厳選し、PWブランドとして発売しています。 展示・販売予定の花はこちら これらは展示・販売予定の花のほんの一部。会場でお目当ての花や育ててみたいと思うものを探してくださいね。 「PW×HANA・BIYORI 秋のPW花苗即売会」開催概要 ■開催期間:10月7日(金)~10日(月/祝) ■時 間:10:00~17:00 ■場 所:HANA・BIYORI館内「おみやげびより」前 ※要HANA・BIYORI入園料 「HANA・BIYORIマルシェ」で野菜や宿根草などを販売 10月14日(金)~16日(日)の3日間、「HANA・BIYORIマルシェ」が開催されます。JA東京むさしの新鮮な「東京産野菜」や、HANA・BIYORIのロスフラワー(廃棄予定の花)を使用したハンドメイドグッズ、宿根草などが販売されます。 「HANA・BIYORIマルシェ」開催概要 ■開催期間:10月14日(金)~16日(日) ■時 間:10:00~17:00 ■場 所:HANA・BIYORI館内「おみやげびより」前 ※要HANA・BIYORI入園料 ■参加予定店舗 ・JA東京むさし(管内の武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・国分寺市で生産された野菜やその他の商品) ・はるはなファーム(日本でも有数の生産者が生産した宿根草) ・espoir(モイストポプリ、バスソルトなどHANA・BIYORIの花を再利用した商品) ・ハクサンインターナショナル(観葉植物、多肉植物など) ・HANA・BIYORI特設ブース(ロスフラワー、切花など) 花と緑に囲まれたカフェ「スターバックス」 植物園に日本初出店となるスターバックスは、本物の植栽でSTARBUCKSのサイネージ(看板)を表現。「New life style with coffee」をデザインコンセプトにした店内は、心地よく響く水音と花と緑に囲まれたボタニカルな新しいカフェ体験を提供。南側の屋内テラス席からは、一年中花が咲き誇る「四季の庭」が望め、毎日がお花見日和。コーヒーとともに、季節によって変わる花や植物を愛でられる至福の空間が楽しめます。 ぜひ秋の行楽シーズンに訪れてみてはいかがでしょう。 HANA・BIYORI情報 ■営業時間:10:00〜17:00 ※時期により変動 ■入園料:大人(中学生以上)1,200円、シニア(65歳以上)1,000円 小人(3歳〜小学生)600円 ■住所:東京都稲城市矢野口4015-1 ■公式サイト:https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/ Credit 文/ガーデンストーリー 編集部 写真提供/よみうりランド

-

フランス

庭はアール・ド・ヴィーヴルの場! 〜フランス流ナチュラル・ガーデニング

フランス、ナチュラル・ガーデンを楽しむ暮らし ロランスとオリヴィエ夫妻の別荘の庭は、オーヴェルニュ地方、フランスのほぼ中心から少し南東にあります。周りは森と放牧地と、緩やかな山々に囲まれた標高1,000mほどの緑豊かな場所で、広い敷地内には小川も流れています。 かつてはシトー会修道院の建物の一部であったという石造りの古い建物と周囲の土地を、彼らが購入して改装を始めたのは15年ほど前のこと。敷地には修道院の遺跡があると言い伝えられていましたが、確かに建物の一部のような石造物が出てきたため、自らブルドーザーを購入して掘ってみたところ、本当にかつての修道院のチャペルなどの建物が出てきたというマジカルな場所です。 さらに素敵なのが、このマジカルな場所を暮らしの場として、もてなしの場として見事に生かした彼らの庭づくり。フランスのアール・ド・ヴィーヴル(暮らしの芸術)の感性が隅々まで行き渡った、そこに居るだけで幸せな気持ちになってしまう庭なのです。 土地に合う植物選びでローメンテナンス アプローチはシックな雰囲気。 12世紀から残る主屋へのアプローチは、黒みがかったグレイッシュなローカルの石材の色調に明るさを加える、アメリカアジサイのアナベルやヒース類、足元にはクリスマスローズやグラウンドカバーのニチニチソウなどでシックにまとめられています。冷涼な気候で冬にはマイナス15℃にもなるという土地柄、耐寒性の高い丈夫な草花でないと難しい…だから何よりもまず、土地に合った植物を選ぶことが大事なのよ、と語るロランスは、私がこれまで出会った中でもピカイチのグリーン・サムなガーデナーの素敵なマダム。 庭の所々に置かれたベンチも様になる風景を作っています。 作庭されている部分だけでも1ヘクタールはある広い庭なので、細かく手入れしていたら大変なことになります。また、ここはセカンドハウスの庭で、常に在宅はできません、庭もローメンテナンスが前提なので、元気に生きられる草花選びが重要です。 12世紀の石造りの建物をリノベーション。周りは土地の気候に合う植物を選んだナチュラル・ガーデンに。 ダイナミックな借景、花咲くくつろぎの庭空間 階段テラスからの眺め。 この庭の大きな魅力は、まず、雄大な風景と庭空間との調和。主屋から庭に降りる階段状の広い石造りのテラスでお茶をいただきながら、また庭の方々に設えられたベンチやガーデンチェアに腰を下ろしながら、なだらかな丘陵の放牧地、そしてスックと呼ばれるこの土地に特徴的なドーム形の休眠火山の眺めへと、シームレスに展開する素晴らしい風景を堪能できます。 広大な庭の中には、ほっとするくつろぎスペースが至る所にあり、自然の風景とともにリラックスして過ごす暮らしのリズムは、本当に心地よいものです。 ポタジェの一角ではバラやダリアが満開。 訪れた8月には、満開のバラが緑の風景に華を添えていました。今年はフランス中で猛暑だったのですが、この冷涼な地では、その異例の暑さがバラにはよかったようです。消毒などの手入れは一切していないとのことですが、葉っぱも花も元気に咲いている姿は羨ましいほど。姿、色ともにさまざまなバラの組み合わせには自由な感性が溢れています。とはいえ、この庭では四季咲きのバラを選ぶように気をつけているのよ、というコメントからもうかがえる、できるだけ常に花咲く庭に…という心遣いに、なるほどと納得。 遺跡のドライ・ガーデン、デッキ・ガーデン 遺跡へのアプローチはドライ・ガーデンに。 ところで、発掘された12世紀の修道院跡はどうなったかというと、発見された構造物を残しつつ、そのアプローチにはドライ・ガーデンが設えられています。土壌が少なく乾いた環境で生きられる植物を選んだ植栽は脱帽のアイデアで、遺跡もさらに庭の一部として魅力的なスポットに。 さらに、やはり花で囲まれたプールサイドや、ヨガをするのによさそうなデッキ仕立てのシェード・ガーデンなど、庭での過ごし方に合わせてさまざまなコーナーが作りこまれた、広い敷地を生かす調和の取れたゾーニングにも脱帽です。 花の溢れるポタジェ・ガーデン ガーデンシェッドと花の溢れるポタジェの様子。 そして、なんといってもこの庭の主役級のコーナーが、数年前に完成したポタジェ・ガーデン。石壁に囲まれ、一角には同様に石造りの可愛いガーデンシェッドが備えられたポタジェ(フランス語で菜園のこと)は、上品ながらも童話の中に出てきそうなほどラブリー。石は敷地内での工事の際に出てきたものをリサイクルして作ったのだそうです。 肥沃な土地ではないため、耕作部分はラザニア・ガーデン(以下*にて解説)の手法で土壌づくりを行い、もちろん無農薬栽培でトマトやズッキーニやナスなどの夏野菜や、サヤエンドウやレタスなどがすくすくと育っています。トマトなどは一度にたくさん熟してしまったらトマトソースなどの保存食にすればいいのですが、レタスはそうもいきません。そこで、時期をずらして種まきすることで、一度に出来すぎて無駄にするのを防いでいます。 *ラザニア・ガーデンとは パーマカルチャーなどで行われるのと近い方法。耕作不可能な荒れた土壌などの場合、段ボールや新聞紙を敷いた上に、コンポストになる木枝、落ち葉などの茶色の層と、除草した草や芝刈りで出た草、野菜屑などの緑色の層(窒素分を供給)を何層か重ね、その上で栽培を行う。土壌改良や肥料が不要、リサイクルの素材を利用できるサステナブルな家庭菜園の栽培方法として、近年広く取り入れられている。 ラザニア・ガーデン。レタスは時差植えがおすすめ。 フランスのポタジェに特徴的なのは、花も併せて栽培される場合が多いこと。家の中を飾るアレンジメントにも使えますし、野菜だけが栽培されているよりも、さらに美的な庭らしい空間になるのがいいところ。ガーデンシェッドのコーナは、ちょうどバラとダリアが咲き乱れている時期でしたが、その足元を見ると、ひょっこりルピナスが咲いていたりします。 ロランスに聞くと、ルピナスは大好きな花の一つで、こぼれ種でそこかしこに勝手に出てきたのをそのまま楽しんでいるとのこと。このように自然の変化を寛容に楽しむところから、この庭の素敵なナチュラル感が生まれているのだと思います。 こぼれ種で増えたルピナスたち。 それにしても、このポタジェもまた、一角に佇んでいるだけで、ほのぼのと心安らぐ感じがしてくるのは本当に不思議。眺めて美しいだけでなく、育った自家製野菜は食卓を飾り、また、小さなお孫さんたちが育ちすぎた大きなズッキーニの中身をくり抜いてヨットを作ったりなど、ポタジェは創意工夫に満ちた遊びのスペースにもなっていました。 子どもたちがお絵かきをする黒板の後ろにはバーベキュー。気持ちのよいランチのスペース。高い美意識と自由な感性から溢れるアイデア、そして実用の面にも気を配った彼らの庭は、4世代の大人と子どもみんなが心地よく一緒に過ごせる、ナチュラル&ビューティフルなフランス流の暮らしの庭。そこかしこに、大きな庭にも小さな庭にも取り入れたいひらめきがいっぱいです。 庭の一角では、現代作家のブロンズ彫刻「笛を吹く人」が、周囲に馴染んだ素敵なアクセントになっています。アートの取り入れ方も上手。

-

フランス

フランス・ノルマンディーの庭、ヴォーヴィル植物園

ガーデニングに嬉しい条件に恵まれた地域、ノルマンディー地方 フランス北西のノルマンディー地方といえば、有名なのがジヴェルニーにある画家モネの庭ですが、じつはほかにも面白い庭がたくさんある地方です。というのも、特に沿岸地域は降雨量が多く、冷涼な気候ではありつつも、メキシコ湾流の影響で冬も内陸部ほど厳しい寒さにならないので、栽培可能な植物の種類がグッと広がる、ガーデニングには嬉しい条件に恵まれた地域でもあるからです。 そのノルマンディー地方のはずれのコトンタン半島は、ノルマンディー上陸作戦が行われた海岸線があることで知られます。「ヴォーヴィル植物園」は、今も海と畑と放牧地の広がる丘陵や森の自然豊かな風景を堪能できるコトンタンの、ランドと呼ばれる荒れ地が広がる海岸線近くにあります。 旅人の庭、ヴォーヴィル植物園 ヴォーヴィルの村の小さな城館の周りにつくられたこの庭園、入ってまず驚くのが、突然現れる大きなヤシの林。フランスではなかなかお目にかかれないこの風景に、一瞬にしてどこか見知らぬ土地に来てしまったかのような、心地よい非日常の中に解き放たれます。ささやかながら、じつは北ヨーロッパでは最大のヤシの林だそうですが、温暖なメキシコ湾流が通る沿岸近くという立地による、年間を通して凍結しない微気候が可能にするものです。 この微気候を利用して、4.5ヘクタールほどの広さに南半球の1,000種以上の植物が順化・栽培されており、庭園は、さまざまな植栽で異なる雰囲気が醸し出されたエリアを回遊する構成になっています。厳しい寒さにはならないとはいえ、オーストラリアやニュージーランド、南アフリカ、南アメリカといった南半球各地から来たネイティブ・プランツたちにとってはやはり過酷な環境。また、海風の塩害などを避けるためにも、庭づくりの際に、比較的丈夫な樹木類を密に植えて防風林とし、その緑の壁で囲った空間に緑の部屋を重ねていくような形で庭を構成するなどの工夫がなされています。そうした努力の結果、フランスでは通常見られない亜熱帯の植物たちがのびのびと生い茂る、まさに非日常のオアシス空間が生まれたのです。 特に常緑種のコレクションが豊富な本格的な植物園でありながらも、整理整頓が行き届いたオーソドックスな植物園とは異なり、ノルマンディーから遠く離れた異郷からやってきた植物たちが、地元の樹木や草花と混じり合って作り出すダイナミックな景観の中を、旅するように散策できるのが、この庭の最大の魅力です。 旅人の庭のはじまり この庭は、1948年に現オーナーの祖父、調香師で植物学者でもあったエリック・ペラン氏が、オーストラリアから持ち帰ったユーカリの木を植えたところから始まります。前出のヤシの林も、ヤシの木が大好きだった祖父がつくったもの。その後、南半球の植物のエキゾチックな魅力をたたえたこの庭園は、息子からさらに孫へと引き継がれて発展し続け、現在に至ります。 ユーカリやカリステモン、マオランやさまざまなシダ類に加え、アジサイやスギの木など、中国・日本をはじめとするアジア原産の植物も。異なる風土に生まれた植物たちが共存する姿には、あらゆる国の人々が混じり合って平和に生きられる世界への願いも込められているといいます。 花の風景、水の風景 さて、ヤシ林でびっくりした後には、竹林あり、シャクナゲやカメリアの林あり、そして各種アジサイの咲く小径もありと、変化に富んだ植栽が連なります。オーストラリアの植物コーナーからグンネラに囲まれた草地に向かう空間では、ちょうど満開を迎えていたオレンジのヘメロカリス(ワスレグサ属)が印象的。 また、近くを流れる小川を水源とした池。「悟りの庭」と名付けられた、近くで静かに瞑想するのによさそうな小さな池や、葉が2mほどにもなる巨大な多年草のグンネラに囲まれたダイナミックな池などが、変化に富んだ水の風景を作ります。 小さなお城とガーデン・ミュージアム さらに園内の散策を続けていくと、ヴォーヴィル城が現れます。17~19世紀まで建築・改修が重ねられた古城で、庭に詩情を添えるロマンチックな姿の城館には、小さいながらも12世紀の主塔が残っています。城内への立ち入りはできませんが、その手前の建物では、さながらガーデン・ミュージアムのような庭園・園芸の歴史についての展示コーナーもありました。 しっかり解説を読みながら園芸の歴史について学ぶこともでき、そうでなくとも、ビンテージもののジョウロなどのガーデニング・グッズのコレクションや昔の種のパッケージなど、見ているだけでちょっと楽しい気分になってきます。 可愛いサロン・ド・テで休憩 ところで、ガーデンになくてはならない、またはあると嬉しいサロン・ド・テ。イギリスの庭では必ずと言っていいほど、軽食も取れるティールームや、苗木やグッズを揃えたガーデンショップが併設されていますが、フランスでは必ず、というところまではいってない印象です。とはいえヴォーヴィルの庭では、小さいながらも素朴に可愛いサロン・ド・テを発見。疲れていなくても休憩したくなるようなその雰囲気に誘われて、しばしテラスでティー・タイム(笑)。 ガーデニングの醍醐味とは 最後に、日本でも近年人気で身近に取り入れて楽しむことができるオーストラリア原産のネイティブ・プランツや、また日本原産の植物が、所変わってノルマンディーでは憧れの植物としてさらに脚光を浴びているのを見ると、置かれた場所の風土や気候をよく知って、かつ自由な発想を持って生かしていくのは、ガーデニングの醍醐味だなあと、改めて思います。 ヴォーヴィル植物園の、大きく育ったユーカリの葉っぱの下に、出身地の異なる植物が入り混じって元気に育つ姿には、人の手で運ばれた先の異郷で、根を張って空間を自分のものにしていく植物たちから溢れる生命力が、なんとも素晴らしく輝いて感じられます。

-

神奈川県

ブーケセラピー 花摘みで癒やす花屋「ガーデンバウム」

癒やしがテーマの新しい体感型の花屋 100種以上のオーガニックハーブ&フラワーが咲く庭 神奈川県座間市の住宅街のはずれにある花屋「ガーデンバウム」。川沿いに連なる林を望む小さな丘の上、100種類以上のハーブや花の咲く庭が「ガーデンバウム」の花の供給源です。この庭は店主の山口裕子さんが仲間とともにオーガニックで育てており、ワークショップでは花かごを持って庭を巡りながら季節の花を摘み取ることができます。あるときはさまざまなミントの香りを楽しみながら、またある時はラベンダーの香りに癒やされながら、またある時は庭に実るベリーを口に入れながら、お客さんは季節の花でカゴを満たしていきます。 ガーデンブーケやガーデンリースなどを作るワークショップでは、自然に育った草花のユニークな姿を生かしたブーケ作りのレッスンが受けられます。レッスンの前には、山口さんが庭を案内。「ハーブだったらその植物の効能をお話ししたり、『赤毛のアン』や『ピーターラビットのおはなし』に登場する植物を話題に、物語に浸ってもらえるようにしたり。ただ花を摘む、買うのではなくて、ここで豊かな時間を過ごしてもらえるように庭をご案内しています」(山口さん)。 ハーブの絨毯に寝転んでお昼寝とアーシング 木陰にはテーブルと椅子が用意され、山口さんセレクトの本を読んで過ごすこともできます。また、ガーデンにはローマンカモミールとタイム、2つの香りの丘があり、ワークショップには「ハーブの丘でお昼寝とアーシング(無料)」というメニューも。「アーシングというのは素足や素肌で大地とつながることで、身体に帯びた電気を解放する健康法の一つとされています。ぜひ、ハーブの丘で香りの絨毯に寝転んでみてください。香りはもちろん、地面のひんやりした感触や光、風の音など、身体中で自然を体感できますよ」。 自身の経験を生かして そんな体感や体験こそが、山口さんが大切にしている「ガーデンバウム」のコンセプト。「私自身が体験してきて、今もなお感じている自然から得られる心地よさや安心感を共有したいと思って、ガーデンバウムを作り続けています」。山口さんが「ガーデンバウム」を作り始めたきっかけは、自身の心身の不調です。30代の頃、シングルマザーとして子育てや仕事へ邁進するうちに、心身のバランスを崩してしまいました。 オーガニックハーブ&フラワーの栽培を通して癒やしを体験 さまざまな自然療法を試すうちに、たどり着いたのがハーブ。一つひとつのハーブの持つ薬効を知り、アロマやハーブティーとして取り入れるとともに、植物そのものに触れることや、自然のなかに身を置くことが、健やかな心身を取り戻すことにつながっていると気がつきました。 「自分が健康でいるためにはどうすればいいのか、対処法が分かったというのは大きな安心でした」 しかし、山口さんがハーブと出会った当初は、ブームに乗じた産地偽装や成分知識の未熟さなどからくる健康被害も起きていました。そこで、安全なハーブを自分の手でつくろうと思ったことが、ガーデンバウムへとつながっていきます。2013年、風の吹き抜ける牧場の跡地に1本の木を植え、ごろんと寝転ぶ香りの絨毯、ハーブの丘をつくることから庭づくりが始まりました。無農薬無化学肥料で花やハーブを栽培し、その庭を「風の谷のハーブ畑」と名付けました。なるべく自然にまかせ、鳥や虫たちとも共存しながら季節の花を育て、収穫するという一連の作業は、山口さん自身に限りない癒やしをもたらしました。その経験を多くの人とシェアしようと、2020年にガーデンを一般に開放し、庭のあるオーガニックフラワーショップ「ガーデンバウム」をオープンさせたのです。 「コロナ禍などで不安の多い昨今、誰にとっても安全で安心して過ごせる場所がより必要になっていると思います。ですから、庭をもっと充実させて、ガーデンバウムを癒やしの場としてより有効に利用するために、ガーデンカフェなどさまざまな計画を温めています」。 その計画の一つとして、所属している企業において今年新たに開始したのが、障害福祉サービスの一つ「就労継続支援B型(*)『庭と森』」です。障害や心身に不調を抱えた人々が安心して働き、社会とつながって活躍できる場所になるよう、ガーデンの維持管理や苗の生産を利用者とともに行っています。 「これまでの人生で、さまざまな出来事がありましたが、その度に、園芸療法やメディカルハーブ、コミュニティガーデン学など知識を得る機会に恵まれました。より具体的に療法的観点からのガーデンの有用性を知り、ハーブガーデンをいつか福祉に活かすことも私の夢だったので、それが実現してとてもうれしいです」 *一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う(厚生労働省HPより) 心に寄り添う安心できる居場所 「以前ハーブの丘の手入れをしていた利用者のお一人は、最初誰とも会話をせず、言葉を発することがなかったんです。でも、いつもとっても丁寧に水やりをしてくれて、おかげで春を迎えた時に花がすごくきれいに咲いたんです。それを眺めながら見事だなあって感動していたら、その方がトントンと私の肩を叩いて『これを家族に見せたい』って一言。初めてその方の声を聞いた瞬間でした。そして実際、ご家族もいらして、とても喜んでくださったんです。ああ、この場所を作ってよかったなぁと思いました」 山口さんはこれまで障害や疾患を抱えた人々と接するなかで、自身を否定してしまうケースも多く見てきました。「自分なんか、と思ってしまっている人が少なくないんですね。そう思っている人が、自分の仕事によって人を喜ばすことができると知ることは、どれほど大きな力になるかしれません。でも、誰だって仕事で失敗したり、家族とケンカしちゃったり、つまずいたり自信を喪失することはあります。そんな時に、大丈夫だよ、と寄り添って、また元気な自分に戻れるように背中をそっと押してあげられるような場所でありたいと思っています」。 花と心の共鳴「ブーケセラピー」 コロナ禍に、ガーデンバウムの庭を一般にオープンして2年あまり、こうした場所の必要性を改めて強く感じていると話します。 「花を摘むって他愛もない作業のようにも思えますが、いろいろな花が咲いている中でその一輪に目がとまって、その花を摘もうと手が動くって、美しいなって心が動いている瞬間なんですよね。それって、今咲いている花と今の心が、きっと共鳴しているんです。私はそれを花摘みのマジック、ブーケセラピーと呼んでいます。疲れていたり、悲しみを抱えていたとしても、人には美しいと思える力があり、思わせてくれる力が花にはあるんですよね。 これからも、子どもからお年寄り、障害のあるなしにかかわらず、老若男女みんなが楽しく過ごせて元気になれる居場所と体験を提案していきたいと思っています」 「ガーデンバウム」は、自身にとってもなくてはならない場所だと山口さんは話します。バウムとは年輪。多くの人に癒やしの場を提供し、その輪を広げながら、「ガーデンバウム」は、はじまりからもうすぐ10年目の年輪を刻みます。 Information gardenbaum 風の谷のハーブ畑 住所:神奈川県座間市栗原1750 TEL:046-204-7841 Mail:garden.baum.shop@gmail.com 営業日・営業時間の最新情報はインスタグラムよりご確認ください。 https://www.instagram.com/gardenbaum/ Credit 写真提供/ガーデンバウム 文/3 and garden ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。

-

イギリス

【2022年 英国チェルシーフラワーショー】モリスデザインの庭も登場! 本場ガーデニングの粋を集めたショ…

金賞〈ザ・モリス&Co. ガーデン〉 資金提供:モリス&Co. デザイン:ルース・ウィルモット 19世紀イギリスのアーツ&クラフツ運動を率いた、思想家で詩人のウィリアム・モリス。彼はまた「モダンデザインの父」とも呼ばれ、草花や動物をモチーフとした壁紙やファブリックの優れたデザインを数多く残しました。それらのデザインは100年以上経った現代においても人気で、今もインテリア商品の販売が続けられています。この庭は、それらの商品を扱う会社「モリス&Co.」がスポンサーとなり、ナチュラルで心地のよいガーデンを得意とするデザイナー、ルース・ウィルモットが設計したもの。ルースは同社の資料室係と共に歴史的資料を調べ上げ、モリスの代表的なデザイン2種をはじめ、彼のデザインエッセンスを庭に盛り込みました。 庭でまず目を引くのは、赤茶色の金属パネルを用いた現代的なパビリオン(東屋のような建物)。よく見ると、このパネルには風にそよぐヤナギ葉の模様が浮かんでいます。これは、モリスの最も知られたデザインである〈ウィロー・バウ〉のパターンで、職人によりレーザー加工で切り出されたもの。赤茶色はモリスが好んだという色で、モリスのヤナギ柄は、緑の中で影絵のように浮かび上がり、庭の一部となっています。 パビリオンの中には、軽やかな白木のソファとテーブルのセットが置かれています。その座面やクッション、ラグなどのファブリックは、もちろんモリスデザイン。〈ウィロー・バウ〉柄のクッションもあって、リンクコーディネイトしているのがおしゃれです。このパビリオンは、庭でひと休みするための東屋というよりも、大変美しく設えられた「屋外リビング」という印象です。 庭のモチーフに使われているもう一つのデザインは、1862年にモリスが初めて描いた壁紙〈トレリス(格子垣)〉です。1859年、モリスは自宅兼工房として建てたレッド・ハウスに引っ越した際、好みの壁紙が見つからず、自らデザインしました。 〈トレリス〉の図柄は、格子状に直角に交わるトレリスに半八重のつるバラが伝い、小鳥が止まる、というものですが、このイメージが、庭では直角に交わる小径に反映されています。デザイン画を見ると、ヨークストーンの敷石を使った小径が、格子状に伸びているのがよく分かります。また、ガーデンの中央の木には半八重のつるバラが伝い、〈トレリス〉の世界がさりげなく再現されています。 庭の植栽もモリスにちなんだ内容となっていて、草花は、彼のデザインに描かれているものや、彼の時代のコテージガーデンにあったものをチョイス。花々の色合いも、モリスの好んだ赤茶色やアプリコット色を中心に、ブルーや白をアクセントに効かせています。木々はデザインモチーフとなったヤナギやセイヨウサンザシが、灌木は、野鳥の餌や棲み処となるものが選ばれています。モリスのデザインでは、植物とともによく小鳥が描かれているからです。 庭の中央には、ヤナギ柄のパネルで装飾された美しい水路があって、水の流れを楽しめるようになっています。モリスは水を好んだといわれ、彼の暮らした家は、常にテムズ川沿いにありました。水路は手作業で焼かれたタイルで組まれており、小径はヨークストーンの敷石が伝統的な手法で敷かれています。この庭は、モリス好みの草花と、彼の愛した手仕事の美が詰まった、完璧なモリススタイルの庭といえるでしょう。 金賞〈ザ・マインド・ガーデン〉 資金提供:マインド、プロジェクト・ギビング・バック デザイン:アンディ・スタージョン 庭に散らばるように立つ弓なりの白い塀が、庭全体をアート作品のように見せている、ザ・マインド・ガーデン。スポンサーの〈マインド〉は、メンタルヘルス(心の健康)の問題に直面する人々を支える慈善団体です。国民の1/4が心の健康に問題を抱えているというイギリス。この庭は、人と人が繋がって困難な状況を変えていくための場所として、また、訪れた人が自分らしくいられて心を開ける場所として、デザインされました。 デザイナーは、チェルシーの金賞受賞が今回で9回目となるアンディ・スタージョン。世界的に活躍する実力派です。アンディは、自然の持つ癒やしの力を感じられる、気持ちの明るくなるような庭を思い描きました。 庭は盛り土のように中央が高くなった形状で、その中央部にシラカバの森があり、周辺部に下るにつれ、草花の咲くメドウ(野原)へと変化します。この庭の大きな特徴である弓なりの白い塀は、手のひらに載せた花びらを放って地面に散らし、その花びらの渦が広がるイメージで、斜度のある庭に配置されています。白い塀は、空間や小径の仕切りの役割を果たすほか、植栽を引き立てる背景やフレームとなり、また、ちらちらと揺れるシラカバの葉影を映すスクリーンにもなります。 白い塀に導かれて歩く小径は、上るにつれて次第に狭まっていき、突然、ベンチの置かれたオープンスペースに通じます。これは、小さな驚きで心を刺激する仕掛けです。白い塀自体にも触覚を刺激する役割が与えられていて、砂と石灰と貝殻を合わせたものを塗った、わざとザラザラにした仕上げになっています。そして、ベンチの置かれた2つのオープンスペースでは、水の落ちる仕掛けも。静かな水音を聞きながら、思いを巡らしたり、会話を楽しんだりできるようになっています。 中央部のシラカバの森は、デザイナーのアンディが幼い頃に幸せな時間を過ごした森をイメージしています。背の低いシダや、白や青の花々の中に、背の高いセリ科のヨロイグサの白花が顔を出し、デスカンプシアの軽やかな草穂が躍る、静かな癒やしの空間です。周辺部のより開けた空間となるメドウでは、花々はもっとカラフル。楽しく、リラックスした印象の植栽です。この庭は英国内の〈マインド〉の施設に移され、セラピーの場として使われる予定ですが、きっと多くの人に愛される場所となることでしょう。 銀賞&BBC/RHSピープルズ・チョイス・アワード大賞 〈ザ・ペレニアル・ガーデン “ウィズ・ラブ”〉 資金提供:ペレニアル―ヘルピング・ピープル・イン・ホーティカルチャー デザイン:リチャード・マイアーズ 普遍的な美しさが感じられるこの庭は、クラシカルで洗練されたデザインを得意とするガーデンデザイナー、リチャード・マイアーズの手によるものです。経験豊富なデザイナーですが、チェルシーのショーガーデン部門は初挑戦。RHS(英国王立園芸協会)による審査は惜しくも銀賞でしたが、会場とインターネットの一般による人気投票〈BBC/RHSピープルズ・チョイス・アワード〉でショーガーデン部門の大賞を受賞しました。 スポンサーは〈ペレニアル〉という慈善団体。植物の栽培者、ガーデナー、デザイナーといった、園芸に関わるすべての人々に対して、さまざまな支援を行う団体です。この庭には、デザイナーと〈ペレニアル〉による「庭は愛の贈り物である」という想いが込められています。庭は、庭をつくり慈しむ人々に、また、庭を訪ねる人々に喜びを与える愛にあふれた贈り物である、というメッセージです。 緑中心の穏やかな色調の庭には、落ち着いた、エレガントな雰囲気が漂います。中央に伸びる水路を中心とした線対称のデザインで、左右にはパラソルのように仕立てられたセイヨウサンザシが4本ずつ並び、その足元には、ドーム形のトピアリーが繰り返し置かれて、水路の両脇を飾っています。セイヨウシデの生け垣が庭をシェルターのように囲い、安心感を与えます。 植栽は生け垣やトピアリーの緑が中心ですが、足元では、柔らかな白と落ち着いたプラム色の、ルピナスやアリウム、ジギタリス、バラ、アイリスといった花々が咲いて、優しさが加味されています。生け垣やトピアリーなど、ガーデナーたちの円熟した技が随所に発揮されたこの美しい庭で、人々はそぞろ歩いたり、腰かけておしゃべりしたりしてみたいと感じて、一票を投じたのかもしれません。 この庭で目を引くのは、高さを与える役割を持つ、セイヨウサンザシ(Crataegus monogyna)の木々です(実際の庭ではパラソルのような形に仕立てられていますが、デザイン画を見ると、本来はパーゴラや藤棚のようなイメージで、より広い日陰を作ろうとしていたのかもしれません)。 今回のチェルシーでは、イギリスに自生するこのセイヨウサンザシを用いた庭が複数あり、注目されました。仕立てやすいうえに渇水に強く、大抵の土壌でよく育つという、近年ますます厳しくなる気象条件に耐えうる丈夫な低木で、また、春の花はミツバチに好まれ、秋の実は野鳥に好まれるという、野生生物を助ける役割も果たしてくれます。時代のニーズにぴったりの樹木として、今後活用されることでしょう。 以上、それぞれに特徴のある3つの展示ガーデンをご紹介しました。どのような庭にするかを明確にイメージし、そのイメージを形にするデザインは、構造(建造物)と植栽のいずれもが重要。建築的なアプローチをする英国のガーデンづくりは奥が深いですね。

-

フランス

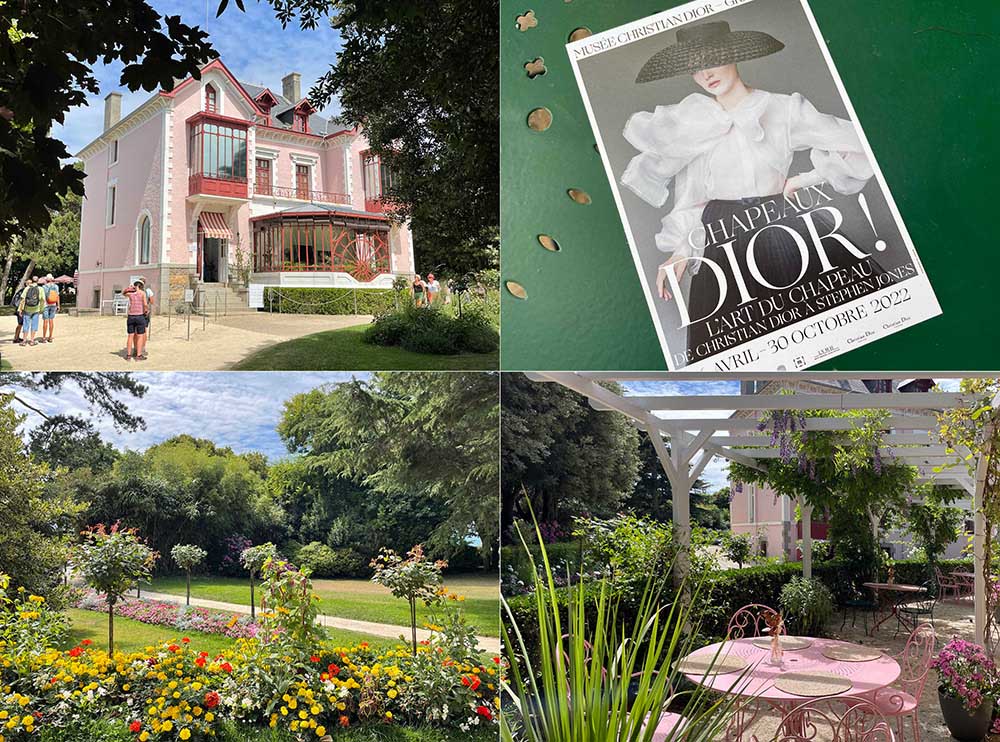

ムッシュ・ディオールの庭、エレガンスのゆりかご【フランス庭便り】

クリスチャン・ディオールの邸宅と庭園を紐解く フランスのモード界の巨匠クリスチャン・ディオール(1905-1957)。ニュー・ルックと呼ばれた花開く花弁と茎をイメージしたエレガントなシルエットのドレスは一世を風靡し、モード史の新たなページを開いたことで知られます。そのディオールがクチュリエとなったのは、じつは40歳を過ぎてから。彼の創造の着想源となったのは、幼少時代を母と過ごしたノルマンディー地方、グランヴィルの英仏海峡を見下ろす豊かな庭に囲まれた、瀟洒なアールデコ様式の邸宅での暮らしでした。ディオールが生誕から6歳までを過ごし、その後パリに居を移した後も20代後半まで度々休暇を過ごしに訪れたこの邸宅は、現在はディオール美術館として公開され、また庭園はグランヴィル市の公園となっています。 ノルマンディー地方、グランヴィルでの母との想い出 ディオールのエレガンスのゆりかごとなった邸宅と庭は、上流階級の避暑地として賑わった海沿いの港町グランヴィルにあります。地元の肥料工場経営で財を成した事業家であった父が、19世紀末に建設されたランブ邸と呼ばれる邸宅と土地を購入したのは、ディオールが生まれる前。館と庭園は数年をかけて母マドレーヌの趣味が隅々まで行き届いた姿に改修されました。 常に優雅に装い、花と庭を愛した母マドレーヌは、幼いディオールにとっての憧れであり、クチュリエ・ディオールにとっては永遠の美のミューズだったといえるでしょう。彼の幸せな幼少時代の記憶の象徴となった邸宅のバラ色とグレーの組み合わせは、じつにシックでエレガントで、クチュリエ・ディオールが好んで使ったカラー・コーディネイトにもなりました。また、スズランやバラなど、庭を飾ったお気に入りの花々は、彼のデザインの至る所に使われています。 海を望む、松林のある庭園 約1ヘクタールほどの邸宅敷地の正門から曲線を描く園路を進むと、木々の奥にバラ色とグレーの建物がゆっくりと姿を現します。邸宅の背景には優美な松の木立が控え、また他方には海岸線を見晴らす絶景が待っているという立地に、まずうっとり。 大きく伸びた松の木々は、少年ディオールにとって忘れられない存在感のある風景だったようです(現在、春~夏には松林の芝地の横に、気持ちのよいテラスが設けられて、食事やドリンクを楽しむことができます)。 邸宅の前庭にあるバラの植栽は、生誕100年を記念して新たに加わったものなのだそう。 美しいジャルダン・ディベール(「冬の庭」または温室) そして邸宅の正面のアクセントになっているのは、美しいガラス張りのジャルダン・ディベール(「冬の庭」または温室)。サンルームといってもいいかと思いますが、冬の寒さに弱い柑橘類や観葉植物などを収容するとともに、お茶を飲んだりして寛ぐサロンとしても機能する、インドア・グリーン・スペースです。19世紀の城館や邸宅では、こうした「冬の庭」を作ることが大流行しました。 母マドレーヌと青年ディオールのパーゴラ 母マドレーヌの影響で幼い頃から花々に親しんだディオールは、老舗セーサリーのカタログの植物名を暗記するほどに読み込む園芸好きな少年だったのだそうです。そして建築家になることを夢見る青年となったディオールは、温室を取り払った庭の一角に、母のためにパーゴラと池のコーナーを設計します。 端正な直線で構成された白塗りのパーゴラにはバラが伝い、木陰が心地よいアウトドア・リビングスペースを作ります。同じく白塗りのベンチも彼のデザインで、アールデコ風の、当時最先端のスタイル。母マドレーヌの優雅なアール・ド・ヴィーヴル(暮らしの芸術)の生きる暮らしから受け継いだ、クラシカルでエレガント、温かな気品に満ちたディオールの感性が、庭のしつらいにもそのまま反映されているようです。 野の花とバラの花々と 池を眺めるパーゴラのコーナーからの小径は、隣のローズガーデンにつながります。その小径の脇のボーダーに揺れるのは、爽やかな野の花のような植物たち。ムッシュ・ディオールは、バラなどの華やかな花と同様に、グランヴィル周辺の野原で出会う草花の自然な風情を愛しました。 庭にも、そうした優しげな草花が、彼が好んだ気取りすぎないナチュラルな心落ち着く雰囲気を加えています。英仏海峡の向こうはイギリスの地であることも手伝ってか、どことなくイギリスのコテージガーデンのボーダー植栽のような雰囲気も。 そしてパーゴラのコーナに続く、母マドレーヌのローズガーデンだった場所は、2018年に約100本の新たな品種が加わり、さらに拡張されたローズガーデンとなりました。花姿の美しさと香り、そして強靭さを基準に選ばれたさまざまな品種のバラ。今はまだ小さいのですが、これからどんどん育って、さらに充実した姿になることが期待される空間です。 ジャルダン・ド・グランヴィル 最後に、マドレーヌのバラ園にも、そして邸宅正面のバラのパルテールにも植えられている、現在のメゾン・ディオールと切り離せないバラがあります。その名も「ジャルダン・ド・グランヴィル(Jardin de Granvill グランヴィルの庭)」。グランヴィルの沿岸に自生する野バラからアンドレ・イヴ社のためにジェローム・ラトーによって作出されたこのバラは、2010年のパリ、バガテル国際ニューローズ・コンクールでも1等賞を受賞した名花です。 花弁は、ほぼ白に近い淡いピンク色の柔らかなテクスチャー、フェミニンな優美さ、官能性を呼び起こすような素晴らしい香り、さらに無農薬栽培が可能な強靭さを併せ持つバランスのよいバラ。 また、このバラは庭園を飾るばかりでなく、ディオール・ブランドのパルファンやコスメティックの原料として、グランヴィルにほど近いバラ農園でも無農薬栽培されているのだそうです。 さて、デザイナーやアーティストの自邸の庭には、彼らの個性豊かな暮らしの様子や、また創造活動に直結するようなさまざまな要素が垣間見られるのが非常に興味深いところです。庭と花々の美を愛したムッシュ・ディオールの庭では、パーゴラの下でしばし静かに佇むだけで、ディールのオートクチュールを纏う優雅な貴婦人になったような気分になります。 ●クリスチャン・ディオールに捧げられたバラと、コレクションの一部をご紹介した記事はこちら。

-

東京都

ピィト・アゥドルフ氏デザインが提案する‘生命の輝きを放つガーデン’を訪ねて 4

【「PIET OUDOLF GARDEN TOKYO」の植栽図】 暑さの中に涼しげに広がる ここならではのメドウ 今年は梅雨明けが異常に早く、猛暑日の連続という過酷な初夏を迎えたピィト・アゥドルフガーデン。アゥドルフ氏はアジアでの高温多湿を想定して植物を選定していますが、この暑さは、多少なりともこたえているのでは…。しかし、多摩丘陵地を渡る涼風と緑で、なんとか持ちこたえているようです。 今年は初めての夏ということで、開花はやや少なめ。一年草を多用する一般的な花壇に比べるとかなり地味に感じると思いますが、自然の姿を楽しむのがアゥドルフ氏のガーデンスタイル。今は株がまだ十分に大きく育っていないので、植栽に近寄って観てみるといいでしょう。 この時季は見頃を過ぎた植物がちらほら見られますが、これもアゥドルフ氏の計算のうち。花後の枯れた穂は切らずにそのままにし、盛りの花と組み合わせることで、アーティスティックなシーンが展開されています。 ここでは、夏の植栽でよく見られる熱帯のトロピカルな植物はありません。それは地植えで越冬できる植物を使って、自然な風景をデザインしているから。基本的に北半球の温帯地域のものだけで構成しているので、夏でもメドウのような牧歌的な風景になっているのです。 1種類を数株まとめて植えることでボリューム感を出し、見応えのある植栽に仕立てるのもアゥドルフ氏のスタイル。例えば、うねるように穂を伸ばすテウクリウム・ヒルカニカムと霞のような穂のエラグロスティス・スペクタビリスを隣り合わせて、ふわりとした幻想的なシーンを生み出しています。 夏をあざやかに彩る 多年草たち 【最前列で彩りを添えるもの】 【色鮮やかで目を引くもの】 【長い花穂がデザインに動きを添えているもの】 【造形美を発揮する白花】 【軽やかさを放つエアリーなもの】 「PIET OUDOLF GARDEN TOKYO」 以外の場所にも見どころがたくさん! いつも季節の草花で華やかに彩られている園内は、どこも見応えたっぷり。これらはHANA・BIYORIスタッフによる植栽です。今回は園内中央にある「HANA・BIYORI館」をご紹介。ここには新しい感覚で楽しめるアミューズメントがぎっしり詰まっています。冷暖房完備なのも嬉しいポイント。 「HANA・BIYORI館」の中は、300鉢を超えるフラワーシャンデリア(ハンギングバスケット)をはじめ、空間360度、季節の花々で彩られています。また、中央には樹齢推定400年を超える大樹、パラボラッチョの木が据えられ、人間の力をはるかに超えた植物の力強さをアピールしています。 ベゴニアをはじめ、フクシア、ペチュニア、ゼラニウム、サクソルムが植えられたフラワーシャンデリア。その総数は日本最大級だそう。 明るいフラワーシャンデリアの空間は一日数回、映画館のような空間へと暗転し、「花とデジタルのアートショー」が開催されます。四季に合わせた自然風景や花の映像が次々に展開されるショーは、まさに新感覚。次の季節も観たくなるはず。 館内奥で目を引くのは、たくさんの魚が泳ぐ2基の大きな水槽。幅8mの水槽ではナンヨウハギ、デバスズメダイ、キンギョハナダイなど沖縄の彩り豊かな魚たち約50種1,200匹が、幅3mの水槽ではネオンテトラなど淡水の小魚が気持ちよさそうに泳いでいます。透明感のあるキラキラとしたシーンに、すっと心癒やされます。 HANA・BIYORI館の一角では、子どもに大人気の「コツメカワウソ」が見られます。愛らしい姿に、花とはまた異なる癒やしが。 暑さの中、丘陵を吹き渡る風を味方にして、健気に成長している宿根草。植物のたくましさを感じる風景に元気がもらえます。このアゥドルフ氏によって再構築された自然が織り成す芸術性あふれる風景を、ぜひ堪能してください。 【ガーデンデザイナー】 ピィト・アゥドルフ (Piet Oudolf) 1944年オランダ・ハーレム生まれ。1982年、オランダ東部の小さな村フメロに移り、多年草ナーセリー(植物栽培園)を始める。彼の育てた植物でデザインする、時間とともに美しさを増すガーデンは、多くの人の感情やインスピレーションを揺さぶり、園芸・造園界に大きなムーブメントを起こす。オランダ国内のみならず、ヨーロッパ、アメリカでさまざまなプロジェクトを手掛ける。植物やガーデンデザイン、ランドスケープに関する著書も多数。2017年にはドキュメンタリー映画「FIVE SEASONS」が制作・公開された。 Information 新感覚フラワーパーク HANA・BIYORI 東京都稲城市矢野口4015-1 TEL:044-966-8717 https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/ 営業時間:10:00~17:00 ※公式サイト要確認 定休日:不定休(HPをご確認下さい) アクセス:京王「京王よみうりランド駅」より徒歩10分(無料シャトルバスあり)、小田急線「読売ランド駅」よりバスで約10分「よみうりランド」下車徒歩約8分 Credit 写真&文/井上園子 ガーデニングを専門としたライター、エディター。一級造園施工管理技士。恵泉女学園短期大学園芸生活学科卒。造園会社、園芸店を経て園芸雑誌・書籍の編集者に。おもな担当書に『リーフハンドブック(監修:荻原範雄)』『刺激的ガーデンプランツブック(著:太田敦雄)』『GARDEN SOILの庭づくり&植物図鑑(著:田口勇・片岡邦子)』、近著に『簡単で素敵な寄せ植えづくり』など。自身もガーデニングを楽しみながら、美術鑑賞や旅行を趣味にする。植物を知っていると、美術も旅も楽しみの幅が広がりますね。

-

滋賀県

カメラマンが訪ねた感動の花の庭。滋賀県のコミュニティーガーデン「Rose Branch」

2018年にオープンした「ローズブランチ」 5月18日早朝のこと。今回ご紹介する「Rose Branch(ローズブランチ)」のガーデナー、上田政子さん、愛称「まーちゃん」の車に先導してもらい彦根の町を抜けて街道を右折すると、すぐに朝陽に輝くガーデン、「ローズブランチ」が目に飛び込んできました。 この庭は、隣接する会社「ベースワン」のバラ園で、2017年に「ベースワン」の社長に「この土地にバラ園をつくってほしい」と頼まれたのがきっかけでした。最初、まーちゃんは、大した経験もない自分にできるのか悩んだそうですが、これは人生の転機だと思って決断、まずはベースワンに就職して、この庭のガーデナーになったのです。 はじめのうちは、水はけの悪い粘土質の土との戦いに疲れ果て、自分には無理と諦めかけたこともあったようですが、「最初が肝心」と社長さんに相談。事情を聞いた社長が必要なものをすべて用意してくれて、さらに、バラに詳しい友人たちの助けもあって、翌2018年に「ローズブランチ」はオープンしました。 小屋を背景に咲くバラと宿根草 それから4年。まーちゃんのバラ愛と頑張りで、バラがモリモリ咲くようになったのです。始めはバラ以外には興味のなかったまーちゃんですが、今ではすっかり宿根草好きに。最近は「バラも植物の一つ」と考えが変わって、フェンスや小屋にはあふれるようにつるバラが、そして、庭の随所に宿根草が咲く素敵なガーデンになっています。 この庭は、西側と隣地のベースワンとの境の北側に高いフェンスが設けられていて、そこにはモダンローズやイングリッシュローズ、いろいろなつるバラが誘引されています。しかし、残念ながら訪問した時期の彦根では、まだ2割くらいしか咲いていませんでした。 東側には、野菜栽培用のビニールハウス、南側は隣に民家があります。これらを隠すためにモルタル製の小屋が立ち並んで、さながら小さな町並みのような景観を作っています。モルタル製の小屋には、いかにもまーちゃんの好みそうなオールドローズや小輪のつるバラが可愛らしく誘引されていましたが、こちらもまだほとんどがつぼみでした。 自由なアイデアあふれる植栽術 目を中央に向けると、ちょっと大きめのアイランドの白花と、シルバーやグリーンの葉のテクスチャーでデザインされた花壇の宿根草が朝日を浴びてキラキラ輝いているではないですか! 何年か前の3月、クリスマスローズを見に来た時に、無国籍な雰囲気の自由なアイデアあふれる植栽がなされたこの庭を見て、「いつかしっかり撮影してみたい」と思ったことが、今まさに実現することになったのです。 東側のハウスの上から斜めに差し込んでくる朝陽を浴びて、白いサポナリアの花や隣のバラモンジ、そして麦の穂などが、まるで「きれいでしょう」「早く撮りなさい」と言っているようで、僕も「きれいだね~」と呟きながらアングルを探して歩いてはシャッターを切りました。また数歩進んではシャッターを切って…30分もしないうちに陽が高くなったので、このエリアの撮影を終了。まだ日陰になっているセリンセやクレマチスを撮って、この日は次の撮影地である神戸に向かいました。 19日は早朝から神戸のお庭の撮影を終えて、再び車を東に向け、一路滋賀県へ。夕方の「ローザンベリー多和田」と、さらに間に合えば「ローズブランチ」のあの宿根草をもう一度、夕方の反対方向から差す光で撮影してみたいと思い「よい天気でありますように」と願いながら車を走らせました。 途中「ローザンベリー多和田」に連絡してみると「まだバラは3割程度で、ベストは来週くらいです」とのこと。一応自分の目で庭の状況を確認させてもらおうと思い、16時過ぎに「ローザンベリー多和田」に入り、撮影できるバラは押さえさせてもらって、再び「ローズブランチ」へ向かいました。 「行きます」と連絡していなかったので、突然来た僕を見て、まーちゃんはびっくりしてましたが、夕陽の中の宿根草のアイランドは、やっぱりきれい! 太陽の沈み具合を見ながら18時過ぎまで撮影して、次回のバラの撮影を約束して帰路につきました。 シーズン3度目の訪問は絶好の撮影日和 宿根草がいい感じで撮れたので、後はバラが咲くいいタイミングに行って撮影すれば完璧だなと考えながら、5月27日に3度目となる「ローズブランチ」に向かいました。16時過ぎに到着。すると予想通り、フェンスのバラも小屋に絡むつるバラも素晴らしく可愛く咲いていました。またまた、まるで植物たちが「待ってましたよ」「さあ早く撮ってください」と言っているようで、まーちゃんに向かって「最高~」と思わず叫びながら撮影開始です。 小屋に絡む“まーちゃん好み”のバラは、じつは僕も大好きなバラばかり。そのうえ、バラたちがタイミングもぴったりに可愛く咲いているのだから、もう嬉しくて楽しくて。本当にまーちゃんのセンスに感謝しながら、日暮れまで「ローズブランチ」の中を歩き回っていました。 まーちゃんに今後の目標を聞いてみたら、「バラとコラボして可愛い植物や、バラの後に咲き出す植物、真夏に元気な植物、秋に枯れ姿の素敵な植物……どれも好きな植物たちを集めて、ローズブランチを一年中楽しめるお庭にしたい」と夢を描きながら、日々奮闘中だそうです。 やっぱり植物が三度の飯より好きで、暑い日も寒い日も、雨の日も植物を見ていたいというくらいのガーデナーさんが僕は好きだなぁ、と改めて思う撮影となりました。

-

フランス

南仏プロヴァンスの夏 ラベンダーの花咲くセナンク修道院【フランス庭便り】

険しい渓谷に現れる修道院とラベンダー畑 セナンク修道院は、「フランスの美しい村」として観光客に大人気の鷹巣の村ゴルドからそう遠くないところにあります。とはいえ、村からはずっと上り坂、徒歩で行けなくはないけれどもかなりハード。実際は車やバスを利用しないとなかなか行きにくい場所なのですが、今回は電動のレンタサイクルで行ってみました! これがなかなか快適です。車で動くよりも、風を感じて、風景の中にどっぷりと浸かることができて、本当におすすめ。電動アシストを最大限にしながら峠の坂を上っていくと、よくぞこんなところを選んだなというような、ゴツゴツの岩山に囲まれた修道院とラベンダー畑が見えてきます。 修道院の前に広がるラベンダー畑 私が訪れたのは、6月の最終日。標高が高いこの場所では、例年はまだ花盛りには少し早い時期なのだそうですが、今年はすでに猛暑日もあってか開花の進行も早く、そこそこにラベンダー色に染まり始めたいいタイミングで訪れることができました。 修道院の建物のすぐ前のラベンダー畑は立ち入り禁止ですが、その外側に広がる畑には立ち入ることもできて、実際に近づいて香りを楽しんだり、写真を撮ったりすることもできます。 今も修道僧が暮らす、ロマネスク建築の修道院 現在フランスで名所旧跡として一般公開されている修道院は、すでに美術館に転用されるなどで本来の修道院としては利用されなくなっていることが多い中、12世紀に始まったシトー会セナンク修道院は、現在も祈りと勉強と労働で一日を過ごす厳しい戒律に従って6名の修道僧が暮らす、いわば生きた修道院。大量の観光客が押し寄せる観光名所となったラベンダー畑の傍らで、日々の祈りと労働の暮らしが淡々と続けられています。 ラベンダー畑の管理やハチミツの生産といった作業は、修道僧たちの毎日の労働として行われています(といっても、人数も少ないので、広大なラベンダー畑の世話は手が追いつかず、外部の協力も得ているとのこと)。彼らが育てたラベンダーやハチミツはお土産コーナーに並び、収益は修道院の維持と彼らの生活を支えています。 清貧を旨とするシトー会は、12人の修道僧と1人の長がグループになって母体の修道院からスピンアウトし、新たな地を開拓していくというスタイルで発展していくのですが、新たな修道院をつくるための土地選びの基準は、修行に没頭できる人里離れた自然の中の、ライフラインとなる水、修道院を建てるための石と木材が調達できるところという、ごくシンプルなものでした。その条件に見合っていたのが、現在セナンク修道院が立っている岩だらけの山間だったと聞くと、なるほどとその立地にも合点がいきます。 修道院の建物内はガイドツアーでのみ見学可、同じ建物の一角でほぼ毎日行われているミサには誰でも参加できます。ラベンダー畑や建物を外から眺めるだけでなく、何らかの形で中まで見学すると、ここが祈りの場であるということを肌で感じることができます。 ●ミサの際に修道士たちが合唱している祈りの歌。毎日欠かさず歌っているから、当然かもしれないけれども上手! 中世の中庭と回廊、植物紋の装飾が素敵 修道院建築で欠かせないのが、中庭と回廊です。左右対称、正方形の中庭は、ごくシンプル。この時期ひときわ目を楽しませてくれたのは、アメリカアジサイ‘アナベル’の白。歴史的なものではないでしょうが、簡素な雰囲気に上品な華を添えていました。回廊は、各部屋への移動に使われるばかりでなく、明るいので、季節のいい時期には読書の場所にもなったそうです。 シトー会では精神修行の妨げとなるものは一切排除する、よって建物には基本的には装飾もなく、着彩もない、極めてシンプルなしつらいが基本です。一つ二つの例外を除いては、キリスト像さえありません。が、この回廊を縁取る列柱の柱頭に注目すると、控えめながら、さまざまな植物紋様を見ることができます。植物は精神修行の妨げにはならないとされたのかしら。植物好きとしては、嬉しい限り。 意外と新しい、祈りの場に咲く癒やしのラベンダー畑 ところで、修道院のトレードマークになっているラベンダー畑、つくられたのは1970年代になってからと、長い修道院の歴史の中ではごく最近のこと。以前には雑穀が栽培されていたようです。現在では、アクセスの悪さにもかかわらず多くの人々がこのラベンダー畑を訪れるようになっているばかりでなく、鎮静や殺菌などさまざまな効用をもつハーブであるラベンダーと、生きた祈りの場であるこの修道院の組み合わせは、癒やしの人と植物のマリアージュという点でも大成功、であるように思います。 南仏プロヴァンスで栽培されている主なラベンダー ちなみにラベンダーは150種以上あるのだそうですが、セナンク修道院が位置するヴォークルーズ県などの地域で栽培されているラベンダーは、大きく分けて2種類。そのうちの一つは真正ラベンダーLavandula angustifoliaで、プロヴァンス地方では標高800~1,400mのガリーグと呼ばれる灌木地帯にもともと野生で生えている種。古来より薬用として使われ、近隣の街グラースが香水のメッカとなってからは、その繊細な香りが重宝され、香水工房のために大量に栽培されるようになりました。 もう一つは、1950年代に導入された園芸種のラベンダー、ラバンジン・グロッソLavandin grossoestで、標高800mほどまでの地域で栽培ができ、生育旺盛、多収穫で病気にも強いため、採油や切り花目的などの栽培の中心品目になったもの。プロヴァンスの道路脇やガーデンなどのオーナメンタルとしてよく見かけるのは、こちらのタイプが多いようです。 自然と人の営みがつくるラベンダー風景 プロヴァンスのガリーグと呼ばれる灌木地帯は、もともと野生のラベンダーも生えている場所。ラベンダーの栽培の歴史は古く、2,000年以上前のローマ時代に遡ります。中世からその鎮静作用や消毒効果が重用され、また、近世になってからは香水の材料のエッセンシャルオイルの原料として、大々的に栽培されるようになり、多くの農家を支えてきました。乾いた気候と山間の岩石だらけの土壌でも栽培可能なラベンダーは、大変貴重な農作物でもあるのです。 セナンク修道院ばかりでなく、プロヴァンスにはラベンダーの名所といわれる場所がたくさんあります。人の営みの必要から作られたラベンダーの畑なのですが、夏の開花時期は、いつもの風景にラベンダーの青色のパッチワークが加わって、より一層プロヴァンスらしい、美しい風景が堪能できるのは何よりです。

-

長野県

<近い!楽しい!夏の旅案内>山野草の宝庫・信州富士見町の旅/景色とお買い物、収穫体験など楽しみ満載!

150種類の山野草が咲き継ぐ富士見パノラマリゾート 夏の入笠山はまるで‘野の花ガーデン’ 澄んだ黄色の花を咲かせるユウスゲに、濃いピンクの花をふわふわと咲かせるシモツケ、丸い紅紫色の花が愛らしいノアザミ、渡りをする蝶として知られるアサギマダラを呼び寄せるヒヨドリバナ…。色とりどりの野の花が入り混じり、雄大な八ヶ岳を背景に野の花ガーデンのような美しい花景色を展開するこの場所は、標高1,955mの入笠山(にゅうかさやま)にある富士見パノラマリゾートです。 ゴンドラで10分! 高山植物や湿原植物に手軽に出会える 入笠山は南アルプスの一部ですが、他の山地に見られる険しい頂や深い渓谷といった厳しさはなく、ゴンドラで山頂付近へ約10分で行けるため登山初心者の入門編としても人気。ゴンドラ山頂駅付近は真夏の日盛りでも24℃程度と涼しく、下界のうだるような暑さを忘れさせてくれます。山野草が見られるスポットは主に3カ所ありますが、最も手軽なのは、ゴンドラ山頂駅すぐ隣の「入笠すずらん山野草公園」。春から秋まで、約150種類の山野草が咲き継ぐ花の宝庫です。 夏はシモツケやユウスゲ、コオニユリ、ヤマユリ、ヤマホタルブクロ、カワラナデシコ、ノハナショウブなどが咲き乱れます。白いふわふわとしたヒヨドリバナは、渡りをするアサギマダラや葉っぱに擬態するスジボソヤマキチョウなど、珍しい蝶たちを呼び寄せ、昆虫観察も楽しめます。 ペット同伴もOK! 愛犬と一緒に花散策を楽しもう 富士見パノラマリゾートはペット連れもOKなので、愛犬と一緒に散策を楽しむことができます。標高1,800mの場所にあるマナスル山荘は、愛犬との宿泊もできます。リードは着用し、トイレマナーを徹底して、貴重な草花の保護に飼い主さんも積極的に協力しましょう。服装は普段着で大丈夫ですが、高低差があるので滑りにくい運動靴やトレッキングシューズのほうが安心。山の上は気温が低く紫外線も強いので、帽子と長袖の上着は必携です。 花の群落が圧巻の入笠湿原と登山口の花畑 ゴンドラ山頂駅から約10分歩くと、標高1,734m、約1.85ヘクタールの入笠湿原が広がっています。ここは富士見町の人々によって湿原や草原の立ち入りを防止する柵の設置や木道が整備され、多くの草花を増やすことに成功し、エンビセンノウなどの希少種も生育しています。とりわけ春の日本スズランの大群落は圧巻。湿原へ降りていく斜面に約100万本の日本スズランが咲き、その甘く澄んだ香りが辺り一面漂い、香水瓶の中にでもいるような気分です。夏はチダケサシやツリフネソウ、クサレダマ、マツムシソウ、クガイソウ、サワギキョウの群落が湿原を豊かに彩ります。 湿原の先には入笠山山頂への登山口があり、その周辺にも花畑が広がっています。ここではチダケサシやワレモコウ、コオニユリ、ハクサンフウロ、キバナノヤマオダマキ、クガイソウなどが見られます。ここから入笠山山頂へは、片道30〜40分ほど。体力に余裕があれば、ぜひ。山頂からは、アルプスの山々が360度の大パノラマで広がる絶景が楽しめます。 散策後のうれしいお土産&楽しいお買い物 ゴンドラ山麓駅の売店では、入笠山に咲く山野草や富士見町特産物のルバーブ、富士見パノラマリゾート自社農場で栽培する夏イチゴなども期間限定で売られているので、お見逃しなく。 Information 富士見パノラマリゾート 住所:長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 TEL:0266-62-5666 グリーンシーズン営業期間:2022年4月23日(土)〜2022年11月13日(日) ゴンドラ営業時間: 4〜9月/8:30〜16:00(下り最終16:30) 10月〜/8:30〜15:30(下り最終16:00) ※5/21〜6/19、7/16〜8/15はAM8:00より運行 園芸ファンをワクワクさせる植物、おしゃれな雑貨が見つかるショップ「やつデポ!」 ガーデニング愛好家が厚い信頼をおくショップ 富士見町とその周辺の八ヶ岳エリアは、冷涼な気候と80%以上という高い晴天率のため、多くの種苗メーカーや生産農家が集まる花や野菜の大生産地。「やつデポ!(八ヶ岳ボタニカルラボ)」は、そんな地元の生産者の自慢の一品やクラフト品を集めたアンテナショップです。代表の吉野唯史さん自身もミニトマトとサツマイモの生産農家で、生産者同士の人脈を生かし、富士見町の山野草や一年草、宿根草、花木、多肉植物、野菜苗のほか、生産者が試作研究中のレア品種も入荷します。花色の発色がよい良苗が揃い、生産者直々に栽培のコツなども教えてもらえるとあって、遠くから訪れるガーデニング愛好家も少なくありません。そうしたお客様の中には、ガーデニングを目的に移住を考える人も。「やつデポ!」では、町外からの移住希望者の相談も受け付けています。 希少な高級果実フィンガーライムも品種多数 「やつデポ!」は、日本ではまだ珍しい高級果実フィンガーライムの正規販売店でもあり、さまざまな品種を扱っています。フィンガーライムはオーストラリア原産の柑橘類で、粒状のプチプチとした果肉の様子からキャビアライムとも呼ばれます。過去に、輸入時の苗の品種誤記による混乱があったことから、近年日本ではフィンガーライムの価値と品質を保護するための「フィンガーライムジャパン」が設立されました。同社ではオーストラリアの生産者から直輸入した苗を日本で育てて果実を収穫、品種の確定をしたうえで「やつデポ!」などの正規販売店を通して苗を販売しています。フィンガーライムのほかにも、「やつデポ!」では鉢植えで育てやすいマイヤーレモンなどユニークな柑橘を扱っており、園芸好きをワクワクさせてくれるさまざまな新しい植物と出会えます。 Information 「やつデポ!(八ヶ岳ボタニカルラボ)」 住所:長野県諏訪郡富士見町富士見3292 TEL:0551-45-6154 営業:平日10:00-15:00 土日祝10:00-17:00 (月曜・火曜定休日) https://yatsudepot.thebase.in/ 収穫体験や工場見学、本格イタリアンなど楽しみ満載の「カゴメ野菜生活ファーム富士見」 夏休みの自由研究にもおすすめの工場見学 「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、富士見町とカゴメの協働から誕生した野菜のテーマパーク。「カゴメ野菜生活100」の主力工場として稼働する「カゴメ富士見工場」の見学(要予約)や、旬の野菜の収穫体験などができます。2022年からはAR技術を活用し、広大な畑での収穫風景や生産ラインを間近に見られるほか、収穫から出荷まで関わる多くの社員がAR動画を通して現場の声を届けてくれます。身近な飲み物が畑から食卓へ届くまでの過程や苦労、工夫について現場のリアルな声を通して知ることができ、食育効果も絶大。夏休みの自由研究にも充実した資料を提供してくれそうです。 楽しい収穫体験と本格イタリアンを堪能 ファーム内の農場では、八ヶ岳山麓の冷涼な気候を活かして栽培された旬の野菜の収穫を体験することができます。8月からは完熟トマトや甘いトウモロコシなどが収穫でき、持ち帰りもOK! また、地元の旬の野菜・食材やイタリア産の食材を使用した本格イタリアンレストランも大人気。薪窯で焼いたナポリピッツアや「カゴメ野菜ただし®」を使用したヘルシーなメニューは、子どもから大人までおいしく楽しめます。 Information 「カゴメ野菜生活ファーム富士見」 住所:長野県諏訪郡富士見町富士見9275-1 TEL:0266-78-3935 営業: 10:30~16:00(火曜定休)※12月中旬~翌年3月下旬まで冬季休業(予定)※臨時休館日があるため、HPをご確認ください。 ※カゴメファクトリーツアー(工場見学)はHPより事前予約が必要です。 https://www.kagome.co.jp/ysfarm/ 東京からも近い!信州富士見町までのアクセス 富士見町までは、車で東京八王子から約90分。電車では、中央東線特急あずさで新宿駅から富士見駅まで135分。名古屋からは、車で約150分。電車では、中央東線で約160分。夏の小旅行にぴったりの距離感です。富士見駅から富士見パノラマリゾートまでは、10時に無料シャトルバスが運行しており、約10分で着きます。ご紹介したスポット間の距離は、以下をご参考に。東京や名古屋からのアクセスもよく、素敵な花との出会いや、さまざまな新鮮体験ができる富士見町。家族や友人、恋人との楽しい夏の思い出づくりにおすすめです。 富士見パノラマリゾート↔︎カゴメ野菜生活ファーム/車で3〜4分・徒歩20分前後 カゴメ野菜生活ファーム↔︎やつデポ!/車で3〜4分・徒歩20分前後 Credit 写真協力/富士見パノラマリゾート、カゴメ野菜生活ファーム 撮影・原稿/3and garden ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。

-

東京都

![おしゃれなカフェと花が楽しめる青山フラワーマーケット 南青山本店[お出かけ情報・東京ボタニカルライフ]](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2022/07/45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26-6.jpg)

おしゃれなカフェと花が楽しめる青山フラワーマーケット 南青山本店[お出かけ情報・東京ボタニカルライフ]

花と花雑貨、カフェ、スクールが一体になった花の複合おしゃれスポット 今年、南青山・骨董通り側に最大面積のフラッグシップショップとしてリニューアルオープンした「青山フラワーマーケット 南青山本店」。花と緑にあふれるフラワーショップや、国内外からセレクトされた約1,000種類の花瓶が並ぶフラワーベースギャラリー、エディブルフラワーを使ったメニューが大人気のティーハウスのほか、デイリーフラワーを気軽に楽しむコツを教えてくれるフラワースクールも併設。都内にいながら花に囲まれ、癒やしのひとときが楽しめます。 高感度の大人を魅了するセンスあふれる花と緑 国内122店舗を展開する青山フラワーマーケットのフラッグシップショップとしてリニューアルオープンした南青山本店。花のセレクトは店舗ごとに異なり、その土地の文化や人々の求めるものに応じて店長がそれぞれ仕入れをしています。南青山といえば、ファッションやアート、美食の最先端エリア。東京で最も感度の高い大人たちが集う街の花屋として、南青山本店には常時ハイセンスでユニークなセレクトの花が数多く並びます。夏はモカラやデンファレ、バンダなど花もちのよいラン類やクルクマ、ヒマワリがおすすめ。国内外のコンテストで受賞した花のコーナー「THE FLOWER」にはこの夏、グラマラスなリシアンサスが登場します。育種家の情熱が注がれた超進化系の花も見逃せません。 都会でヒマワリ畑が体験できる「青山ヒマワリ祭り」 8月1日(月)~8月7日(日)までは、ヒマワリが青山フラワーマーケット、ティーハウス、ハナキチの店内を埋め尽くす「青山ヒマワリ祭り」が開催されます。夏の太陽に向かって元気に花を咲かせる大輪花というイメージのヒマワリですが、近年はアレンジしやすい小輪や中輪、ふわふわした八重咲き、色もレモンイエローからクリーム、テラコッタ、2色咲きなど、そのバリエーションはとても豊か。新しいヒマワリの魅力が発見できます。遠方の方にも一緒にヒマワリ祭りを楽しんでもらうため、Aoyama DIRECT(オンラインショップの産地直送サービス)や、高速バス輸送サービスを活用したヒマワリの販売が、この時期限定で南青山本店でも実施されます。 夏の花を長もちさせるコツも伝授!「ケアツールフェア」 夏は切り花のもちが悪くなりがちですが、その原因は水の汚れと栄養不足。切り花を長くもたせるコツは、スパッと切れ味のよい花ばさみと清潔な水。8月は、花のある暮らしに役立つ選りすぐりのツールをテーマにした「ケアツールフェア」が開催され、限定オリジナル花ばさみの黒バージョンが並び、花を長もちさせるオリジナル切り花鮮度保持剤「フレッシュフラワーフード」のタンクやミストメーカーなどが、いつもよりお求めやすく購入できます。ヒマワリなどは茎に産毛が多く水が汚れる原因となるバクテリアが発生しやすいので、抗菌剤と糖分が主成分のフレッシュフラワーフードを使いつつ、花瓶の水を茎の先端が4〜5cm浸かる程度に加減すると、夏でも花が長もちします。 平日が狙い目の大人気カフェ「青山フラワーマーケット ティーハウス」 移転前の店舗時から常に行列ができていた大人気のカフェ、「青山フラワーマーケット ティーハウス」は、“花農家の温室”がコンセプト。天井や窓辺などにディスプレイされた観葉植物が店内を瑞々しい空気感で満たし、まさに都会のオアシスといった雰囲気。そんな癒やし空間のなかで提供されるメニューは「花かんむりのフレンチトースト」や「フラワーパフェ」、フレッシュハーブをたっぷりブレンドした「フレッシュハーブティー」、色とりどりの美しい花を加えた「フランス紅茶」など、エディブルフラワーやハーブを使った見目麗しい一皿ばかり。リニューアル後は席数を拡大していますが、休日のランチどきは並ぶので平日が狙い目です。 自分のために花を飾ろう。デイリーフラワーのための花教室 ティーハウスの奥には、フラワースクール「ハナキチ」も併設。青山フラワーマーケットのコンセプト「Living Wtih Flowers Every Day」を実践するための、素敵に飾るコツや季節の行事に合わせた花あしらい、ブーケの作り方などを教えてくれます。また、外部のスペシャリストを招いた「花とワインの会 Flower Wine Night」などバラエティに富んだクラスも用意。素敵な大人のたしなみとして、季節の花をササッとあしらうテクニックを身につけてみませんか。 花を買って、食べて、学べる青山フラワーマーケット 南青山本店。花のある素敵な暮らしの扉を開きに、週末お出かけしてみませんか。 Information 青山フラワーマーケット 南青山本店 住所/東京都港区南青山5-4-41 グラッセリア青山1階・2階 電話/03-3486-8787 営業時間/10:00~20:00、日祝 10:00~19:00 青山フラワーマーケット ティーハウス 南青山本店 電話/03-3400-0887 営業時間/8:00-19:00 ハナキチ 電話/03-3797-0704 営業時間/火-金:10:00-21:00 土日祝:10:00-18:00 定休日/月曜日 ※変動あり Credit 文/3and garden ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。 写真提供/パーク・コーポレーション

-

神奈川県

素敵な発見がたくさん! 園芸ショップ探訪38 神奈川「安藤農園」

卸中心の玄人向けの 知る人ぞ知る農園 川崎の北西部に広がる緑豊かな多摩丘陵エリアに位置する「安藤農園」。ウグイスやホトトギスの鳴き声が響き、のどかな雰囲気に満たされています。 600坪もの広い敷地一面に花が並ぶ風景は、まるで圃場のよう。この農園は卸がメインなので、買い付けの卸業者やこだわりのある造園家、園芸店の人たちが出入りしており、一般客は全体の1割ほど。お茶の先生や寄せ植え講師、近所の花好きな人など、いろいろな方が訪れています。 戦後すぐに近所の農家に野菜や花の種子を販売していた安藤農園。今のような苗の販売スタイルになったのは、昭和30年代に入ってからだそう。その後約60年、茶花に使えそうな雰囲気のある花木や山野草などを扱い続けています。山野草は主にここの環境でしっかりと育つ種類を扱っており、低地で育ちにくい高山植物などは、ほんの一部です。 「一般的な園芸店では見かけないものが多いと思いますが、特別珍しいものにこだわっているわけではありません。珍しいというよりは見慣れないものといったほうがいいかな。近年出回らなくなった古来の植物も、よいと思うものは積極的に並べています。最近は、楚々とした洋の山野草や花木も並べていますよ」と、代表取締役の氏家修司さん。 1シーズンに約500種類、年間3回ほど入れ替え、いつも1,000種類ほどの苗が並んでいます。ここに並ぶ7割ほどの苗は、日本全国の信頼する生産者から取り寄せており、1種類1~2パレットと、少量でなるべく多品種を揃えるようにしています。これも玄人に人気の秘密。例えば、汎用性があって人気の高いギボウシ、特に小葉タイプは、数パレットにわたりたくさん並んでいます。「流通上の関係から、まだ花芽のない時期のものも取り寄せています。並べてしばらくすると花芽が上がってくる。成長の段階を見るのも楽しいよね」と氏家さん。 つる植物コーナーも充実。見慣れない植物がたくさん並んでいますが、どれもナチュラルな庭にぴったり。苗は基本的に支柱に誘引されています。旺盛に茂る中で、斑入りイワガラミが目を引きます。 売り場には落葉植物が9割、1割ほどが常緑植物です。樹木苗のなかでも面白いのは、枝が「ぐねり」と曲がったタイプや松ぼっくりから芽が出たマツなど、今どきの手軽に楽しむ盆栽におすすめの苗がたくさん揃っています。 見ていて楽しい 農園内あれこれ 売り場の通路には、いろいろな植物がこぼれ種から芽を出し、自然なシーンを楽しませてくれます。これらの植物は、丈夫でこの地域でよく育つものとして、農園で鉢上げされて店頭にも並んでいます。 楽しみ方の参考にと、売り場のところどころに寄せ植えが並んでいます。この状態でも購入できるので、贈り物などにも最適。ギフト用のラッピングは対応していません。 素焼き鉢や角鉢、軽石鉢なども販売されています。お手頃価格でカラフルに揃うので、まとめ買いしたくなってしまいます。 売り場で見つけた おすすめプランツ・初夏 訪問時に咲いていた魅力的な植物をご紹介します。 【花が愛らしい宿根草】 【球根植物】 【斑入りリーフ】 【花がきれいな樹木】 【実をつける樹木】 【アジサイ】 【つる植物】 「卸が中心なので一般的な店舗と異なり、作業に追われて十分な接客ができないこともありますが、植物は自生地の環境に合わせて育てることが大切ですので、分からないときは近くにいるスタッフに声をかけてくださいね。春や秋が特に楽しいですよ」と氏家さん。 細やかな管理で少量多品種を徹底し、たくさんのプロに支持され続けている「安藤農園」。‘今らしさ’を感じさせる日本古来のものから洋種までを揃えた山野草の宝庫です。ぜひ訪れてみてください。アクセスは、JR南武線「稲田堤」から徒歩約5分、京王相模原線「京王稲田堤」駅より徒歩で約8分。 【GARDEN DATA】 安藤農園 神奈川県川崎市多摩区菅北浦3-3-8 TEL :044-944-2984 営業時間:8:00~17:00 定休日:なし(お盆と年末年始のみ)

-

東京都

小説家・林芙美子のやすらぎの家と庭【松本路子の庭をめぐる物語】

晩年の安住の地 『放浪記』『浮雲』など、映画や舞台でも知られる小説の作者、林芙美子(はやし ふみこ1903-1951)。彼女が晩年の10年間を過ごした家と庭が、新宿区中井にあり、現在、林芙美子記念館として公開されている。長い放浪生活の果てに得た、安住の地ともいえる家や庭。その瀟洒な佇まいの中に、作家の想いや人生が色濃く漂っている。 自ら設計した家 それまで借家住まいだった芙美子が、下落合(現・中井)に300坪の土地を購入したのは、1939年のこと。家を建てるにあたり、200冊近くの建築の本を買い込み、自ら100枚近く設計の青写真を描いた。それを当時の気鋭の建築家、山口文象に託し、時間をかけて図面を完成させている。 文献だけでなく、建築士や大工を伴い、京都に10日間滞在して、寺社や民家を見てまわった。彼女は「家をつくるにあたって」と題した一文に「東西南北風の吹き抜ける家と云うのが、私の家に対する最も重要な信念であった。〈中略〉生涯を住む家となれば何よりも、愛らしい美しい家をつくりたいと思った」と書き残している。 数寄屋造りの特色と、「茶の間と風呂と台所に力を入れた」という、住み手の暮らしを重視した京風の民家の色合いを併せ持つ家は、1941年8月に完成。台所や茶の間のある生活棟と、芙美子の書斎や画家であった夫・緑敏のアトリエのある棟からなる、よく考えられた間取りだ。各部屋の中から南側に広がる庭を見渡すことができる、開放的な平屋造りになっている。 竹林のある庭 京都の庭を見てまわった芙美子は、ことのほか竹林と苔の庭に惹かれたという。苔の庭は気候的に無理とのことであきらめたが、庭一面に孟宗竹を植えることは叶った。 さらに、柘榴、寒椿、おおさかづきもみじ、カルミアなど、彼女が愛した木々が植えられた。『風琴と魚の町』という尾道を描いた著作に「この家の庭には柘榴の木が4、5本あった」と書き残している。最初に柘榴を植えたのは、それを懐かしんでのことだろうか。 芙美子亡き後、庭には夫の好んだ山野草が多く植えられ、竹林は玄関付近にしか残されていないが、これらの木々は今も健在だ。6月には柘榴がオレンジ色の花をつけて、迎えてくれた。 5月に訪ねた時には、北側の斜面の、家を見下ろすような場所にカルミアの白い花が咲き誇っていた。カルミアの傍には、いくつかのバラが開花していた。 庭への思い 現在は展示室となっているアトリエで、2022年4月から5月にかけて「林芙美子 花への思い」という展示がなされ、芙美子が花の手入れをしている写真を見ることができた。夫の緑敏の柘榴の絵とともに、芙美子の描いた桜草の絵も並び、その傍らには彼女が好んで書いた「花のいのちはみじかくて 苦しきことのみ多かりき」という自筆の色紙が添えられていた。 尾道の家 1903年に山口県下関市(福岡県門司市ともいわれる)で生まれた芙美子は、実の父親からは認知されず、行商人の養父と母とともに各地の木賃宿を転々とする幼少期を過ごした。 一家がようやく落ち着いたのは、12歳から18歳までの6年間を過ごした尾道。尾道市立高等女学校へ進学し、周囲からその文才を評価された。尾道には親子3人が間借りしていた離れの2階が残されている。私は十数年前に「レストランカフェ おのみち芙美子」(現・おのみち林芙美子記念館)を通り抜けたところに建つ、その家に立ち寄っている。およそ5畳の部屋は、親子3人が暮らすのにはあまりに狭く見えたが、彼女にとって、木賃宿暮らしではない、安らぎの場所だったのかも知れない。 『放浪記』の中で「私は宿命的に放浪者である。私は古里をもたない」とした芙美子だが、「海が見えた。海が見える。五年振りに見る、尾道の海はなつかしい」とも書き残している。私はその言葉に救われる思いがした。 ベストセラー作家への道 恋人を追って尾道から上京した後も、女工やカフェの女給などの職業を転々として、苦闘の日々を送っていた。その中で書き続けた日記をもとに、著した自伝的小説が『放浪記』だ。1930年に出版され、『続放浪記』と合わせて60万部というベストセラーとなった。一躍売れっ子作家となった芙美子は、次々に作品を発表。パリやロンドンに長期滞在して、紀行文を書いたりもしている。 終の棲家 何人かの男性と同棲を繰り返した後、画学生の手塚緑敏と暮らし始めたのが1926年。下落合の新居では、生後間もない男児を養子に迎え、緑敏とともに林家に入籍させて、ちゃぶ台を囲んでの一家団欒の日々を送っている。放浪の果てに得た家族との平穏な生活。仕事の合間に食事を作り、漬物を漬けるなど、料理好きな一面もあったという。台所には当時の食器が残されている。 執筆活動は精力的に続けられ、この家で『うず潮』『晩菊』『浮雲』などの代表作が生み出された。だが、仕事の無理がたたり、1951年に心臓まひで急逝。47年の生涯だった。立て続けに依頼される仕事を断ることができなかったという。それもあるだろうが、「誰も語らない、市井の人々を書きたい」という欲求が彼女を突き動かしていた、そのようにも思いたい。 庭のバラ園 2022年5月のアトリエの展示では、バラの庭の写真も飾られていた。家の北側の斜面を登った高台に、かなり広いバラ園があり、おもに夫の緑敏が手入れをしていた。その土地は人手に渡り、今は記念館の斜面に植えられた数本のバラが、往時をしのばせる。 バラ園では、当時切り花として市販されていなかった種類のバラが栽培されていた。そのバラを愛した洋画家の梅原龍三郎のもとに、定期的に花が届けられた。梅原龍三郎の描くバラの花は、芙美子たちの庭で咲いたものなのだ。バラ園は無くなったが、バラは絵の中で永遠に生きている。 芙美子の生涯もまた、その著作の中に息づいている。残された家を訪ね、ひとりの女性の生き方に思いを馳せる、そんな庭めぐりもよいものだ。 Information 新宿区立 林芙美子記念館 住所:東京都新宿区中井2-20-1 電話:03-5996-9207 Fax:03-5982-5789 HP:https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/fumiko 休館日:月曜日 入館料:一般150円、小・中学生50円 アクセス:都営地下鉄大江戸線・西武新宿線「中井駅」より徒歩7分 アトリエ展示:「小さきもの*可愛いもの」(2022年6月1日~8月31日) 取材協力:新宿区立 林芙美子記念館

-

山梨県

音楽にまつわるバラ咲く庭 山梨「河口湖 音楽と森の美術館」を訪ねて

約720品種、1,200株ものバラが育つ6月の庭 関東のバラから少し時間をおいて、2022年6月に満開を迎える「河口湖 音楽と森の美術館」を訪ねてきました。 訪れたのは6月3日。まだ七分咲きの頃でしたが、すでに一番花が終わった自宅の庭を離れて、初々しいバラたちとの再会は、まるで時が戻ったような感動を味わうひとときとなりました。 1999年、「オルゴールの森美術館」として開館され、2003年から、オールドローズを中心としたローズガーデンがつくられました。そして、近年、返り咲き性や四季咲き性のモダンローズの植栽を増やし、一年を通してバラが楽しめる庭園となりました。 23,176㎡の敷地に、四季折々の花々と共に、約720品種、1,200株ものバラが植栽されています。コンセプトは、「王侯貴族が愛した庭園」、まるで海外の風景のような非日常の世界観、雄大で美しい庭園を、さっそくご案内いたしましょう。 有料エリア入場前から始まる庭 写真左のエントランスをくぐると、緑豊かな手入れの行き届いたガーデンが待っています。連なるバラのアーチ(写真右)を抜けると、左側にチケットオフィス、そして、アーチから直進した先には、オールドローズや野生種などのローズガーデンが続きます。 なんとこの3枚の写真に写っているオールドローズ中心のバラが咲くエリアまでは、無料で見学できるということに、まず驚かされます。有料エリアは、チケットオフィスから入場して、その奥に広がるガーデンです。 有料エリアから富士山を望む絶景 バラの先に、まるで外国に来たかのような立派な建物と湖、そして雄大な富士山…目の前に広がる絶景に魅了されました。 ドア周りの壁を這う鮮やかなサーモンアプリコット色の大輪のバラは、‘エマニエル’(CL)です。イングリッシュローズの‘エマニュエル’(S)とは別品種とのこと。 こちらの‘エマニエル’は、花弁がしっかりと厚く、花もちに優れた品種のようです。 壁面の角には、優し気な花色でガーデンに誘うバラ‘サリー・ホームズ’(HMsk)(1976年 英 R.Holmes作出)が美しく咲き誇っていました。 トトロなどのグッズが販売されている「どんぐりのいえ」では、壁面を覆う赤いつるバラが覆っていました。雄大な富士山とのコントラストがとても美しく、晴れた日には、テラス席でこの素晴らしい景色を眺めながら、美味しいお食事やティータイムを楽しめます。 また、このエリアでは、ピアノやフルートなどの楽器演奏によるランチタイムコンサートも楽しむことができます(要開催日時確認)。 音楽にまつわるバラが咲くエリア 「ミュージアムショップ」では、富士山をモチーフにしたくまのぬいぐるみのオルゴールをはじめ、さまざまなオルゴールや、地元の甲州ワイン、チョコレートなどのお菓子、アクセサリーも販売されています。 「ミュージアムショップ」の2Fには、貴重なストラディヴァリウスが展示されています。こちらでは、ヴァイオリンの販売ショップや工房もあります(現在はお休み中)。 ミュージアムショップから見て、ちょうど正面に立つ「どんぐりのいえ」では、入り口ドア横の壁面に‘ジャクリーヌ・デュ・プレ’(1988年 英 ハークネス作出)が、赤いしべを見せながら、美しく咲いていました。 このバラは、実存したイギリス人女性チェロ奏者ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945/1/26~1987/10/19)に捧げられたものです。彼女は、その実力から、ストラディヴァリが制作したチェロの中でも指折りの名器といわれる1713年製ストラディヴァリウス “ダヴィドフ”を贈られ、その後の生涯を通してダヴィドフを用いて演奏を行いました。しかし、多発性硬化症の病で42歳の若さでこの世を去りました。 また、「どんぐりのいえ」と「オルガンホール」を繋ぐ小道には、音楽に関係する名前が付けられたバラが植栽されています。 オーストリアの音楽家モーツァルト(1756/1/27~1791/12/5)に捧げられたバラ‘モーツァルト’(HMsk)(1937年 独 ランバート作出)や、モーツァルトの妻コンスタンチェ・モーツァルト(1762/1/5~1842/3/6)に捧げられた‘コンスタンチェ・モーツァルト’(S)(2012年 独 コルデス作出)が咲いていました。 整った花形で鮮やかな真紅のバラは、20世紀を代表するオペラ歌手マリア・カラス(1923/12/2~1977/9/16)に捧げられた‘マリア・カラス’(HT)(1965年 仏 メイアン作出)。 パープルの半八重花は、アメリカの作曲家、ジョージ・ガーシュウィンが1924年に作曲し、ファーディ・グローフェが編曲したピアノ独奏と管弦楽のための音楽作品に因んで命名された‘ラプソディ・イン・ブルー’(S)(1999年 英 ワーナー発表)。 純白の花びらが重なり、優雅な姿のこのバラは、フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルが1928年に作曲したバレエ曲に因んで命名された‘ボレロ’(FL)(2004年 仏 メイアン作出)。 音楽とバラと雄大な景色のすべてがアート空間 コンサートホールのオルゴールサロンには、世界的にも貴重な年代物のオルゴールや、自動演奏楽器が展示されています。 実際にオルゴールや自動演奏楽器の演奏を見せていただきました。特にオルガンホールでの全長20mもの巨大な楽器であるダンスオルガンのコンサートは必見です(要開催日時確認)。 また、1時間毎に1回、カリオン広場で行われるカラクリ人形の指揮者の動きに合わせた噴水ショーも目に涼しい演出です。 約2時間の滞在でしたが、音楽という芸術にも触れることができ、雄大な景色を背景に、どこにレンズを向けても、美しい写真を撮ることができる庭園。そこに咲く美しい花々、美味しい食事、すっかり心が満たされた滞在となりました。 ぜひ、「河口湖 音楽と森の美術館」を訪ねてみてはいかがでしょうか。 Information 河口湖 音楽と森の美術館 住所:〒401-0304山梨県南都留郡富士河口湖町河口3077-20 TEL: 0555-20-4111 https://kawaguchikomusicforest.jp/ 開館時間:午前10時~午後5時(最終入館午後4時) 休館日:火曜・水曜休館日あり(祝日除く)*季節によって変更あり。 駐車場:乗用車300台、大型バス20台 入館料: 一般料金大人1,800円、大高生1,300円、小中生1,000円 団体割引大人1,500円、大高生1,100円、小中生800円 年間パスポート:7,000円(1枚で2名様までご利用可能)購入特典は入館料無料(1年間有効)他。