南仏プロヴァンスの夏 ラベンダーの花咲くセナンク修道院【フランス庭便り】

夏の南仏プロヴァンスといえば、どこまでも広がるラベンダー畑を思い浮かべる方が多いでしょう。年によって違いはありますが、プロヴァンスのラベンダーのピークは例年7月上旬前後。「素晴らしい景色との出会いを逃してなるものか」と、フランス在住の庭園文化研究家、遠藤浩子さんが訪れたラベンダーの名所「セナンク修道院」訪問記をお届けします。

目次

険しい渓谷に現れる修道院とラベンダー畑

セナンク修道院は、「フランスの美しい村」として観光客に大人気の鷹巣の村ゴルドからそう遠くないところにあります。とはいえ、村からはずっと上り坂、徒歩で行けなくはないけれどもかなりハード。実際は車やバスを利用しないとなかなか行きにくい場所なのですが、今回は電動のレンタサイクルで行ってみました! これがなかなか快適です。車で動くよりも、風を感じて、風景の中にどっぷりと浸かることができて、本当におすすめ。電動アシストを最大限にしながら峠の坂を上っていくと、よくぞこんなところを選んだなというような、ゴツゴツの岩山に囲まれた修道院とラベンダー畑が見えてきます。

修道院の前に広がるラベンダー畑

私が訪れたのは、6月の最終日。標高が高いこの場所では、例年はまだ花盛りには少し早い時期なのだそうですが、今年はすでに猛暑日もあってか開花の進行も早く、そこそこにラベンダー色に染まり始めたいいタイミングで訪れることができました。

修道院の建物のすぐ前のラベンダー畑は立ち入り禁止ですが、その外側に広がる畑には立ち入ることもできて、実際に近づいて香りを楽しんだり、写真を撮ったりすることもできます。

今も修道僧が暮らす、ロマネスク建築の修道院

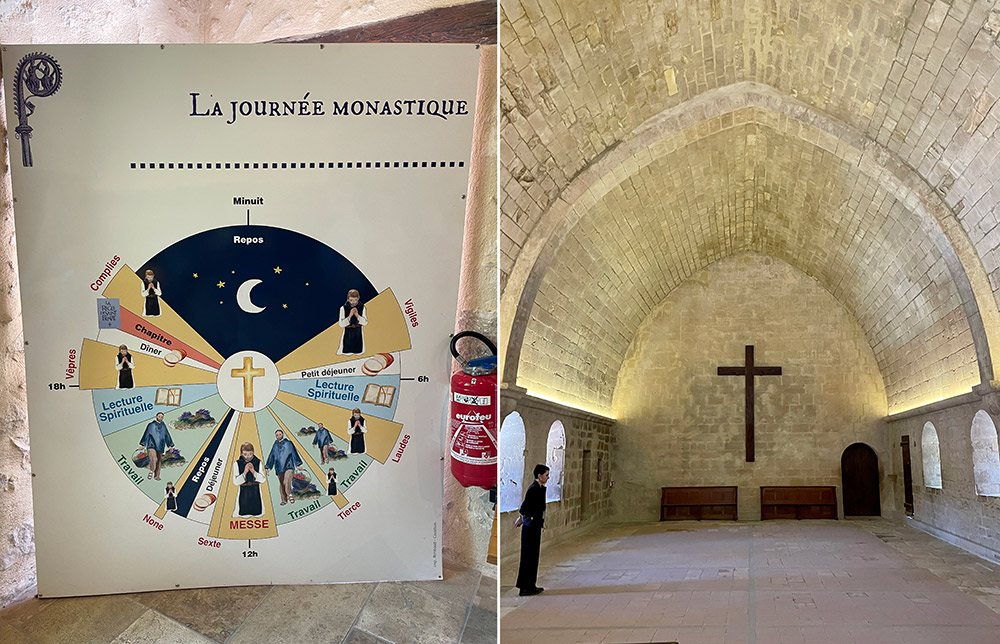

現在フランスで名所旧跡として一般公開されている修道院は、すでに美術館に転用されるなどで本来の修道院としては利用されなくなっていることが多い中、12世紀に始まったシトー会セナンク修道院は、現在も祈りと勉強と労働で一日を過ごす厳しい戒律に従って6名の修道僧が暮らす、いわば生きた修道院。大量の観光客が押し寄せる観光名所となったラベンダー畑の傍らで、日々の祈りと労働の暮らしが淡々と続けられています。

ラベンダー畑の管理やハチミツの生産といった作業は、修道僧たちの毎日の労働として行われています(といっても、人数も少ないので、広大なラベンダー畑の世話は手が追いつかず、外部の協力も得ているとのこと)。彼らが育てたラベンダーやハチミツはお土産コーナーに並び、収益は修道院の維持と彼らの生活を支えています。

清貧を旨とするシトー会は、12人の修道僧と1人の長がグループになって母体の修道院からスピンアウトし、新たな地を開拓していくというスタイルで発展していくのですが、新たな修道院をつくるための土地選びの基準は、修行に没頭できる人里離れた自然の中の、ライフラインとなる水、修道院を建てるための石と木材が調達できるところという、ごくシンプルなものでした。その条件に見合っていたのが、現在セナンク修道院が立っている岩だらけの山間だったと聞くと、なるほどとその立地にも合点がいきます。

修道院の建物内はガイドツアーでのみ見学可、同じ建物の一角でほぼ毎日行われているミサには誰でも参加できます。ラベンダー畑や建物を外から眺めるだけでなく、何らかの形で中まで見学すると、ここが祈りの場であるということを肌で感じることができます。

●ミサの際に修道士たちが合唱している祈りの歌。毎日欠かさず歌っているから、当然かもしれないけれども上手!

中世の中庭と回廊、植物紋の装飾が素敵

修道院建築で欠かせないのが、中庭と回廊です。左右対称、正方形の中庭は、ごくシンプル。この時期ひときわ目を楽しませてくれたのは、アメリカアジサイ‘アナベル’の白。歴史的なものではないでしょうが、簡素な雰囲気に上品な華を添えていました。回廊は、各部屋への移動に使われるばかりでなく、明るいので、季節のいい時期には読書の場所にもなったそうです。

シトー会では精神修行の妨げとなるものは一切排除する、よって建物には基本的には装飾もなく、着彩もない、極めてシンプルなしつらいが基本です。一つ二つの例外を除いては、キリスト像さえありません。が、この回廊を縁取る列柱の柱頭に注目すると、控えめながら、さまざまな植物紋様を見ることができます。植物は精神修行の妨げにはならないとされたのかしら。植物好きとしては、嬉しい限り。

意外と新しい、祈りの場に咲く癒やしのラベンダー畑

ところで、修道院のトレードマークになっているラベンダー畑、つくられたのは1970年代になってからと、長い修道院の歴史の中ではごく最近のこと。以前には雑穀が栽培されていたようです。現在では、アクセスの悪さにもかかわらず多くの人々がこのラベンダー畑を訪れるようになっているばかりでなく、鎮静や殺菌などさまざまな効用をもつハーブであるラベンダーと、生きた祈りの場であるこの修道院の組み合わせは、癒やしの人と植物のマリアージュという点でも大成功、であるように思います。

南仏プロヴァンスで栽培されている主なラベンダー

ちなみにラベンダーは150種以上あるのだそうですが、セナンク修道院が位置するヴォークルーズ県などの地域で栽培されているラベンダーは、大きく分けて2種類。そのうちの一つは真正ラベンダーLavandula angustifoliaで、プロヴァンス地方では標高800~1,400mのガリーグと呼ばれる灌木地帯にもともと野生で生えている種。古来より薬用として使われ、近隣の街グラースが香水のメッカとなってからは、その繊細な香りが重宝され、香水工房のために大量に栽培されるようになりました。

もう一つは、1950年代に導入された園芸種のラベンダー、ラバンジン・グロッソLavandin grossoestで、標高800mほどまでの地域で栽培ができ、生育旺盛、多収穫で病気にも強いため、採油や切り花目的などの栽培の中心品目になったもの。プロヴァンスの道路脇やガーデンなどのオーナメンタルとしてよく見かけるのは、こちらのタイプが多いようです。

自然と人の営みがつくるラベンダー風景

プロヴァンスのガリーグと呼ばれる灌木地帯は、もともと野生のラベンダーも生えている場所。ラベンダーの栽培の歴史は古く、2,000年以上前のローマ時代に遡ります。中世からその鎮静作用や消毒効果が重用され、また、近世になってからは香水の材料のエッセンシャルオイルの原料として、大々的に栽培されるようになり、多くの農家を支えてきました。乾いた気候と山間の岩石だらけの土壌でも栽培可能なラベンダーは、大変貴重な農作物でもあるのです。

セナンク修道院ばかりでなく、プロヴァンスにはラベンダーの名所といわれる場所がたくさんあります。人の営みの必要から作られたラベンダーの畑なのですが、夏の開花時期は、いつもの風景にラベンダーの青色のパッチワークが加わって、より一層プロヴァンスらしい、美しい風景が堪能できるのは何よりです。

Information

セナンク修道院オフィシャルサイト(英語)

https://www.senanque.fr/en/

Credit

写真&文 / 遠藤浩子 - フランス在住/庭園文化研究家 -

えんどう・ひろこ/東京出身。慶應義塾大学卒業後、エコール・デュ・ルーヴルで美術史を学ぶ。長年の美術展プロデュース業の後、庭園の世界に魅せられてヴェルサイユ国立高等造園学校及びパリ第一大学歴史文化財庭園修士コースを修了。美と歴史、そして自然豊かなビオ大国フランスから、ガーデン案内&ガーデニング事情をお届けします。田舎で計画中のナチュラリスティック・ガーデン便りもそのうちに。

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介

冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…

-

宿根草・多年草

これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち

「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…