- TOP

- ガーデン&ショップ

ガーデン&ショップ

-

フランス

【フランスの庭】ノルマンディー珠玉の庭園「モルヴィルの庭」を訪ねて

ノルマンディー地方の名園「モルヴィルの庭」 クリビエ邸の近くに位置する「オレンジの庭」コーナーは、イエロー〜オレンジ色の植栽に美しく彩られたアンチームな空間。 ノルマンディー地方、英仏海峡を望む断崖絶壁のあるヴァロンジュヴィル=シュル=メールの村は、冬も比較的に温暖かつ降雨量が多いという庭づくりに恵まれた環境ゆえか、フランスでも選りすぐりの名園が集まる場所として知られています。 その中でも、いつか訪れてみたいと思い続けていた庭が、フランス造園界の貴公子と呼ばれたパスカル・クリビエ (Pascal Cribier)が40年以上をかけてつくり続けた自邸モルヴィルの森の庭です。 フランス造園界の貴公子パスカル・クリビエ アメリカ原産の球根花カマッシアは、この地にもよく合い、手がかからずに美しく、クリビエもお気に入りだったとか。背景には満開のビバーナム。 パスカル・クリビエ(1953- 2015)は、モデル、仏ナショナル・チームに所属するカートのレーサーなど、造園家としては異色の経歴の持ち主。アートと建築を学んだのち、パートナーのエリック・ショケが1972年にモルヴィルの森の土地を購入したことがきっかけで、独学で庭づくりを始めます。富裕層が主な顧客であったことから造園界の貴公子と評され、また、施主との意見が合わないとさっさとプロジェクトから手を引くこともあったため、自由分子と呼ばれることも。 庭づくりにあたっては、自然に対峙しその意を汲みつつ、細部にわたって自身の美意識を貫きました。ルイ・ベネシュとともに手がけたチュイルリー公園の大規模改修プロジェクトなど、数多くの優れた庭園デザインが国内外に残っています。 モルヴィルの森の庭 かつては放牧地と森だった、急傾斜で断崖絶壁の海へと下っていく10ヘクタールの土地は、クリビエにとって実験の庭となります。急斜面ゆえに、トラクターなどを乗り入れることができず、庭づくりはクリビエとショケ、そして2人を支えた地元出身の庭師ロベール・モレルの3人によって、すべて手作業で行われました。3人亡き後の現在は、クリビエの弟ドニ・クリビエが庭園を継承し管理に当たっています。 下枝は残しつつ大胆に透かし剪定された独特のフォルムの松。 海への眺め、空への眺め 下枝は残しつつ大胆に透かし剪定された独特のフォルムの松。 樹齢40年以上の見事な姿で来訪者を魅了するクリビエらが植えた松の木々は、日本庭園とはまた違った形で厳しく剪定された、独特のフォルムが印象的。剪定は真向かいの海からの強風による倒木を避けるために必須であったとともに、独自のフォルムを形作る手段ともなりました。また空への眺めを確保し、光を通すために積極的に木々の枝を透かす剪定手法が、独自の美的な景観を作り出しています。 クリビエ邸の居間の窓からの海に向かう見事な眺望も、もともとあったものではなく、彼らが切り開いて作り出した景観。一刻一刻変わる海と空の光の表情は、一日見続けても飽きません。 自宅窓から海へ向かう眺めは、天候によって、また時間によって、さまざまに表情を変える。 悪条件もチャームポイントに すり鉢状の渓谷に続く芝地。しっかり形作られたオークの木がアクセントになっている。 丸みをつけつつ刻まれた溝は、手作業で作られた排水のための手段だが、見た目も美しく面白い効果を出している。 夏には野の花が溢れる草原を越えると、オークの大樹がある、すり鉢状に傾斜した芝地に至ります。粘土質の土壌ゆえに水はけが非常に悪いという条件を改善するために、手作業で刻まれた溝が、そのままデザインのアクセントとなっているのも見事なセンスで感動します。 植物へのこだわりから生まれるデザイン モルヴィルの庭では、在来の植物も栽培種の植物も、それぞれの特性に合う場所を選んで共存しています。植物の特性と土地の条件を見極めて適材適所に配置することは、その植物がしっかり育つためにも、その後のローメンテナンスのためにも必須。実地で庭づくりを学んだクリビエの植物への造詣は深く、「庭づくりをより完璧なものにするために」と協力を依頼された植物学者も驚くほどだったといいます。植物をよく知ることが、庭のデザインにとっても非常に重要だということを体得していたのでしょう。 海に向かって芝地を下る途中にあるカツラの木。枯れ葉の香りからカラメルの木とも呼ばれるが、フランスでは珍しい。 例えば、日本では方々に自生するシャクナゲやツツジ、カメリアなどは、フランスでは希少で栽培の難度が高い花木です。しかし、多雨に加えて酸性が強い土壌を利用して積極的に庭に取り入れた結果、いまでは見事に育った姿が見所の一つになっています。 日本には自生するお馴染みのカメリア。フランスでは難度の高い希少な花木として大人気。 カメリアやツツジがラビリンスのような一角を作っていたり、また、森の中にポツポツと植えられたカメリアが既存の森の植物たちと自然に調和した風景も魅力的。一見、自然のままに残したように見える森エリアの散策路には、自らのお気に入りのグラス類をさりげなく補植してボリュームを調整するなど、細かに手が入っています。 シラカバの枝葉を透かして柔らかい光が降り注ぐヒイラギのラビリンスは、オリジナルかつポエティック。 また、ヒイラギの生け垣とシラカバの木々を合わせたラビリンスは、シンプルな組み合わせながら詩的で素敵な空間に。合わせて植栽されたマンサクが咲く早春の情景をイメージして作られた場所だそうで、その頃にはさらに素晴らしい景観が見られるのだろうと想像します。 シャクナゲやカメリアなど、日本でも馴染み深い花木たちが、ノルマンディーの地でも愛されている。 庭の管理をラクにおしゃれにするデザイン 庭の至る所で出合うスカート型剪定の生け垣。 また、敷地のスペースや、車も通る道路の区切りに使われている生け垣の裾広がりの形にも注目です。スカート型剪定と呼ばれる、クリビエが好んで生け垣に使った形ですが、優雅な雰囲気を醸しつつ、じつはこれで下方の枝にも光が当たりやすくなり、また生け垣の下に生える雑草抜きをしなくて済むという、優れモノなのだそう。用の美の精神が至る所に行き渡ったクリビエのデザインの一例です。 庭園入り口近くのコーナー。デザイン性に富んだ果樹と灌木・多年草を合わせた植栽。 それぞれの植物への深い理解と愛情をもって、地の利も不利も生かしきって、自然と人為が美しく協調したクリビエの現代の庭。変奏曲を奏でるように美しくさまざまな表情を見せるそのデザインの根底には、自然と対峙し、完璧な美の世界を完成するために、どこまでも自らの意志を貫き、コントロールしようとする、フランスのフォーマル・ガーデンの伝統が滔々と流れているように感じられたのが印象的です。

-

フランス

【フランスの庭】パリのナチュラルガーデン「カルチエ現代美術財団の庭」

街中に季節を映す緑のショーケース 美術館の前に来ると、ショーケースのような高い透明なガラスの壁に囲まれた、自然の草地のような緑の風景が現れます。緑の空間の向こうには、ジャン・ヌーベル設計のガラス張りのシンプルモダンな美術館がそびえています。建築のボリュームはかなり大きいにもかかわらず、素材の透明感と緑の存在で、軽やかな心地よい空間になっているのはさすがです。 庭園には美術館の入場券がないと入れないのですが、ガラスの壁の外側からも、庭の様子が街に向かって展示されているかのようによく見えるので、近くを通行する人々も季節を映す緑を感じることができる設計になっています。 毎年この季節は、スノードロップ、スノーフレイク、水仙やクロッカスなどのスプリングエフェメラルが春の訪れを告げるように咲く姿が、じつにチャーミング。 早咲きの桜はいつも3月を待たずに満開になって、春先の庭に彩りを添えています。 街に自然を呼び込む庭「テアトラル・ボファニカム」 自然な草地といった雰囲気の庭園内。 庭の中に入ると、まるでごく自然な草地に来たよう。いわゆる雑草と呼ばれる、イラクサ(ネトル)など野生の植物たちにも居場所が提供されている、かといって放置された草地とは違う、庭らしく人の手が入った調和の取れたナチュラルな風景が広がります。 奥の小屋は映画監督アニエス・ヴァルダの作品「猫の小屋」(2016年)。 4,500㎡ほどのこの庭がつくられたのは、美術館の建物が建設されたのと同時期の1990年代前半。財団からのオーダーにより、ドイツ人アーティスト、ローター・バウムガルデンによって、アート作品として制作されたものです。中世の薬草書に由来する「テアトラル・ボファニカム Theatrum Bofanicum」という名がつけられたこの庭のコンセプトは、都市に自然を呼び戻すこと。それは植物のみならず、そこに集まる鳥や昆虫などを包括する生物多様性を回復しようとするプロジェクトでした。 18世紀には作家シャトーブリアンが住んだ大邸宅と古い庭園の跡地だった場所の由来を生かして、既存の大木などはできる限り残し、植栽にはイル=ド=フランスの気候に合った在来種を選んでつくられた庭には、鳥の声も心地よい、じつに自然な景観が育っています。 戻ってきた生物多様性 現在、この庭には200種ほどの植物が存在しますが、アーティストが気候に合った在来種を中心に選んで1994年に植栽した当初の181種のうち、いまも残るのは3割ほど。つまり当初のリストにはなかった多くの植物が、鳥や風に連れられ庭に招かれて、その一員となっています。 植栽の中には、フランスでも全国的に数が減少している在来種が多く含まれています。例えばジャイアント・ホグウィード(Heracleum mantegazzianum)は、樹液に触れると重篤な光線過敏を引き起こす危険な野草ですが、家畜に危険だという理由でフランスの田園風景からはほぼ消えてしまったその姿を残すために、植栽リストに入っているのだそう。 また、パリの街では巣作りができる場所が減ってしまい、生息する野鳥の種類も数も激減していますが、この庭は行き場をなくした野鳥たちの避難場所にもなっています。2012年と2016年に実施された自然史博物館の調査でも、保護を必要とするような希少な昆虫類、野鳥たちや、都会ではすっかり姿が見られなくなったコウモリの生息が確認されるなど、見かけがナチュラルというだけでなく、実際に生物多様性を迎え入れる場となった庭の姿が確認されています。 自然の庭を守る庭師 時とともに少しずつ植栽が変化し、庭を棲処とする生物たちが増えていくのをずっと見守ってきたのが、専属庭師のメタン・セヴァンさん。庭の始まりの時期からアーティストとともにその手入れをし、作庭意図を完璧に引き継いで管理を担ってきました。この庭の手入れは、除草剤や殺虫剤などの化学薬品は一切使わないナチュラルな方法で行われ、剪定した木や枯れ葉などを含む緑の廃棄物は園内でリサイクルすることによって外にゴミを出さない、灌水は夏場に長期にわたって雨が降らない時期の必要最低限に抑える、など環境に配慮したエコロジカルな管理が行われています。こうした環境への配慮は現在では当たり前になってきていますが、この庭が生まれた90年代前半には、まだまだ先駆的なアイデアでした。 運よく庭で作業をしているセヴァンさんを見かけたら、気さくに庭のいろいろなことを教えてくれます。例えば、手作業で行われる除草でも、すべて除去してしまうということではなく、それぞれがちょうどよく共存できるように、勢いの強すぎるものは数を減らし、あるいは場所を移すなどして、生物多様性に配慮しつつバランスを取っているのだそうです。 通常は雑草扱いだけれど、貧血予防などの薬効もあるネトルが白い花を咲かせていました。通常は葉っぱに触ると棘がチクチクしますが、花の時期は不思議と痛くありません。 温暖化時代への対応 手前右は、新たに加わったコルクガシ。倒木を避けるため切り倒さざるを得なかった古木も昆虫ハウスになって、新しい庭の景観を作ります。 作庭当初から30年近くが経ち、既存の老齢の大木も永遠の命というわけではないので、倒木の危険が出てくれば切り倒し、新たな植樹をせざるを得ません。また、パリ市内では気候温暖化の影響で、より暑さや乾燥に強い植栽が求められるようになってきています。庭の作者であるアーティストの意向を常に汲みつつも、セヴァンさんは環境の変化に対応した手入れの工夫を重ねています。新たに植樹する樹木には、地中海沿岸原産のコルクガシなど当初のリストにはなかった温暖化対応のチョイスが加わりました。長く庭を見守ってきたレバノン杉の大木は、倒木の危険から切り倒さざるを得ませんでしたが、昆虫ハウスという別の形で庭に生かされることになりました。 長年の間に少しずつ姿を変えながらも、心休まる空間とそこに宿るエスプリは変わらない自然の庭、そこには一人の人間が長く一つの庭を見守ってきたからこそ生まれる調和があるように思われます。 アートと庭の親和性 エントランスにはパトリック・ブランの垂直庭園、彼の初期の頃の作品です。 現代アート作品には、しばしば今の時代のその先を予感させるような先見的な眼差しが読み取れます。バウムガルデンの生物多様性の庭も、現在は当たり前になってきたエコロジカル、サステナブルな庭づくりを30年前から実現しているという点で先駆的だったといってよいでしょう。 階段状になった草地とカフェ広場。思い思いにくつろぐ人々。 アートから着想された、人も他の生物も心地よく居られる、心安らぐ調和に溢れた自然の風景が魅力の庭は、今日も庭に招かれた植物や動物たち、散策する大人も子どもも、みんな優しく迎え入れています。

-

オランダ

【オランダの庭】 モダンガーデンデザインの先駆け「ミーン・ルイス庭園」<中編>

モダンガーデンの歴史を作ったミーン・ルイス 戸外でデザインするミーン・ルイス。Photo: Mien Ruys Garden Foundation ミーン・ルイス (Mien Ruys, 1904-1999) は、庭園建築家(ガーデンアーキテクト)、及び、景観建築士(ランドスケープアーキテクト)として、オランダ各地の個人や公共の庭園設計に携わり、活動を続けました。今から100年前ほどのこと、彼女は当時まだ珍しかった、宿根草を使った花壇づくりにいち早く取り組み、同時に、直線や斜線、円から成る、単純かつ効果的な幾何学模様をデザインに取り込んで、近代建築にふさわしいモダンガーデンの発展に寄与しました。シンプルで明快なデザインに、瑞々しく生い茂る植栽。それがミーンのトレードマークです。オランダにあるミーン・ルイス庭園では、時代の変化を敏感にとらえて新しいものに次々と挑戦し、試行錯誤を繰り返した、ミーンの軌跡をたどることができます。前編に続き、独創的な庭の数々を見ていきましょう。 〈ハーブ・ガーデン〉(1957年製作、1996年改修) 左/カフェテラスに続くゲートを覆う、長いシュートを伸ばしたつるバラ。赤いローズヒップもたくさん。その右下は芝生の腰かけ(ターフシート)。右/ゲートからのハーブ・ガーデン全景。手前はハーブの植わる小さな花壇スペース。 前編でご紹介した〈ウォーター・ガーデン〉から続くのは、〈ハーブ・ガーデン〉です。〈ウォーター・ガーデン〉をつくった後、ミーンは隣り合うこの区画が塀や建物で囲まれ中庭のようになっていたことから、ここに中世の僧院の中庭をモチーフにしたハーブ園をつくることを思いつきます。 四方を塀などで囲まれ、閉じられた空間となっていますが、木々の影が落ちずに日当たりがよく、開放感があります。庭の中心にあるのは、正方形のスペースに白い砂利が敷き詰められ、セイヨウツゲの生け垣があしらわれたフロア。訪れた時は高さ30cmにも満たない緑でしたが、以前の生け垣はもっと高さがあって、きっちりと刈り込まれた立派なものだったようです。セイヨウツゲが植え替えられたようですね。 周囲にはレンガと貝殻を使ったペイビングが広がっていますが、そこに大小の四角い植栽スペースがフロアを切り取るようにつくられています。ラベンダー、レモングラス、タイム、フェンネル、セントジョンズワート……、小さなスペースにはハーブが1種類ずつ植わります。ハーブは少量あればこと足りるという考えから、植栽スペースが小さいのだとか。 左奥、真っ赤なベンチの前には古い井戸が。 中央に配置された白い砂利敷きのフロアは、この空間をより明るくしています。白い砂利とセイヨウツゲの緑のコントラストが美しいデザインです。生け垣の真ん中に置かれた鉄のオベリスクの先端には、銀色の丸いボールが飾られていますが、これは、中世の英国で、悪霊や呪いをはねのけるものとして窓辺に飾られたガラス玉「ウィッチズボール(魔女の玉)」を思わせるもの。ここでは鳥よけとなっているのでしょうか。このほかにも、中世の僧院の庭でよく見られたものとして、左奥の井戸と、ゲート近くにある「ターフシート(芝生の腰かけ)」があります。ターフシートは座面部分、もしくは全体に芝生が生えたベンチのようなもので、腰かけるのに使われていました。 左/実をつけたマルメロ。右/立ち枯れのアーティチョーク。 中世の僧院では薬草が主に育てられていましたが、この庭に植わる植物も、すべて実用的なものが選ばれています。食用か薬用の植物がほとんどで、塗装に使われるものもあります。訪れた10月上旬、庭の隅にはマルメロの木が重そうに実をつけ、植栽スペースでは立ち枯れのアーティチョークが種子をつけていました。秋冬に楽しむオーナメンタルプランツとして切り取らずに残されているのでしょうか。さらに奥の足元付近には、オレンジに色づいたホオズキが実っていました。 〈サークル・イン・ザ・ウッド(森の中の円)〉(1987年製作) さて、〈ウォーター・ガーデン〉に戻り、木々が生い茂る中の小道を進むと、急に視界が広がりました。〈サークル・イン・ザ・ウッド〉です。森の中にぽっかりと、大きな円の空間が広がっています。訪れたのは、まだ日が完全に昇りきらない午前中だったので、陽光が遮られて薄暗く、神秘的な場所に感じられました。 〈サークル・イン・ザ・ウッド〉は、ミーンがデザインした庭としては後期のものになります。このヨーロッパナラの生える森は、19世紀にモーハイム・ナーセリーの風よけとしてつくられ、機能してきたものですが、1987年に庭園の一部として組み込まれることになりました。その際、森を計測すると、自然に生じた空き地があることが分かりました。そして、数本の木を切り倒しただけで、このような円形の空間が見事に出現したのでした。 ミーンがそこに作ったのは、円形の空間にぴたりとはまるような、大きな丸い花壇でした。花壇の大きな円に沿って歩きながら、足元に広がる緑の正体を確かめようと近寄ると、無数の小さな緑がひしめきあっています。まるで繊細に織り上げられた絨毯のよう。水を含んで、しっとりと鮮やかな緑色に発色しています。 ミーンは当初、この花壇に日陰に育つ植物を数種類合わせて育ててみましたが、「森の中の小さな庭」みたいになってやりすぎに感じられ、植物を1種類に絞ることにします。そして選んだのが、ここの酸性の土壌によく育ち、明るい葉色を持つコミヤマカタバミでした。しかし、単作を保つのは容易ではないとのことで、実際にはコケや他の植物が混じっています。単作を続けていると、土をよい状態に保つのも難しくなるそう。 円形の緑の絨毯はセイヨウシャクナゲでぐるりと囲まれていますが、背丈のあるシャクナゲに囲まれることで、この場所が閉じられているように感じます。一方、見上げれば木々のこずえの開口部から、円形の空間に優しい光が降り注ぎます。ミーンが〈大聖堂〉と呼んだこの場所は、シンプルだけれど印象深い空間です。 右奥に写っている人のサイズと比べると、このエリアの広さに驚くのでは。 1999年にミーンが亡くなった後、2010年の春からは、後輩デザイナーの計画によって、この花壇に白いラッパズイセンが植えられています。訪れた10月上旬は、まだスイセンの葉の存在はまったく感じられませんでしたが、今ごろはきっと、花咲く準備を始めたスイセンのツンツンとした葉が、この空間を面白い景色に変えていることでしょう。 〈ウィークエンド〉(1950年代製作) 〈サークル・イン・ザ・ウッド〉から先に進むと、開けた場所にいったん出ました。その先にある建物に引き寄せられるように、落ち葉を踏みながら進みます。 小道沿いの狭い場所にもグラスやゲラニウムが緑を添えていたり、建物に沿って真っ赤な花を吊り下げたフクシアの鉢が並んでいたり。ひとけの少ない場所にまで植物による演出が見られ、細やかな心遣いを感じます。 〈ウィークエンド〉の名には、庭の裏手にある水路にちなんだ「水路の行き止まり」と「週末」という2つの意味が。 この建物は〈ウィークエンド〉と名付けられたサマーコテージです。ミーンは1943年、庭園のあるデデムスファールトから首都アムステルダムに拠点を移して自身の設計事務所〈ブーロ・ミーン・ルイス〉を立ち上げ、建築家や芸術家と交流することで活躍の場を広げました。 1950年に父ボンヌが亡くなり、その後、両親の家が売却されることになると、ミーンは週末を庭園で過ごすための場所が必要となり、古い豚小屋を建築家に頼んでコテージに改装してもらいます。そして、普段はアムステルダムで働き、週末に庭園に戻るという生活を続けますが、晩年にはここで暮らすようになり、1999年に亡くなりました。 ミーンの設計事務所〈ブーロ・ミーン・ルイス〉は、1979年には父の興した種苗会社モーハイム・ナーセリーから離れて独立した会社となりました。現在は、ミーンから直接教えを受けた設計家のアネット・ショルマが会社を牽引し、庭園建築や景観建築、都市緑化の設計を行っています。また、〈ブーロ・ミーン・ルイス〉はミーン・ルイス庭園のアドバイザーとして、今も庭園の活動を支えています。 建物に対して芝生とテラスの境目が斜めになるよう配されています。Photo: Mien Ruys Garden Foundation 1950年代、戦後の再建期に、ミーンは共同住宅などの公共ガーデンを設計することが多々ありましたが、その際、四角い敷地に対角線を引いたような、斜めのラインをデザインに取り入れました。集合住宅の建物に対して、小道や植栽、テラスなどで斜めのラインを作り、コントラストをつけたのです。この斜めのライン使いによって、この時期の彼女は「斜めのミーン」と呼ばれていました。1960年代に入りしばらくすると、ミーンのデザインから斜めのラインは消え、再び直線や正方形を用いたデザインへと変化しています。 Photo: Mien Ruys Garden Foundation ウィークエンドの小さな庭でも、家に対してテラスと芝生の境目が斜めになるよう設計されています。こうすることで、芝生や植栽が家に近づき、扉を開ければすぐに花や緑が目に入るという効果があります。花壇には、長く咲く、明るい花色の丈夫な宿根草が植えられました。 このコテージは2013年に改修され、新しい屋根と、ガラスの明かり取りのある現在の姿となりました。今は資料館として使われている建物の中に入ってみると、中央に、ミーンと共に働いた建築家で家具デザイナーの、リートフェルトの代表作「赤と青の椅子」が2脚。部屋をぐるりと囲む明かり取りの高窓から自然光が入り、ドア脇の可愛い小窓のそばにはグラスが活けられています。 Photo: Mien Ruys Garden Foundation こちらは改修前の建物の写真。ミーンが暮らしていた頃は、このような姿をしていました。ウィークエンドの庭は、庭園に組み込まれる2006年まで非公開でした。 Photo: Mien Ruys Garden Foundation 庭の中にあるコテージ。ミーンが庭と共に生きたことが伝わります。 〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー(標準宿根草花壇)〉(1960製作、1987年修復、国定記念物) 左は3本のメタセコイア。右に実験用花壇が並びます。 〈ウィークエンド〉の建物から少し戻り、〈サークル・イン・ザ・ウッド〉を抜けて出た、開けたエリアにある最初のガーデンです。まだ日が高く昇りきる前に着いたので、高い木々が日差しを遮り、ひんやりとしています。うっすらとモヤのかかるガーデンでは、緑がとても濃く感じられました。 よく刈り込まれた芝生は厚みがあって、フカフカとして歩き心地もよく、振り返ると木漏れ日がとても幻想的。この大きな木々は、ここにいつからあるのでしょう。この庭をずっと見守っている頼もしい樹木に思えました。 調べてみると、この3本の大木はメタセコイアでした。メタセコイアは絶滅したと考えられていた樹木ですが、1940年代に中国で発見され、モーハイム・ナーセリーはその種子を入手していました。この庭のメタセコイアは、その種子から育った子どもたち。長い時の流れを感じます。 芝生の中には石づくりのアート作品が。まるで女性が椅子に座って庭を眺めているようです。このエリアでは、大きな木を引き立てるようにコの字に花壇が設けられています。くすんだ紫花を咲かせるセダム‘ハーブストフロイデ’を背景に、ルドベキア‘ゴールドストラム’の黄花が鮮やか。 ミーンがここに作ったのは「既製品」の花壇です。彼女は1950年代のプレハブ建築に着想を得て、「目的別の花壇キット」を作って販売することを思いつきます。土の質や日照、花壇の大きさや、草花の色合いなど、条件をいろいろと変えて何種類もの「花壇キット」を考え、その見本をここに作ったのでした。植物はどれも丈夫で育てやすく、開花期の長い宿根草が選ばれています。客が、例えば「日当たりがよくて土は酸性、花壇の大きさはこのくらい」と、自分の庭の条件や希望を伝えると、モーハイム・ナーセリーからその希望に合った「花壇キット」の植物苗と植栽図面、育て方の手引書が届くという仕組みでした。個人宅の小さな庭にもフィットする、小さなサイズの花壇もありました。 花壇と花壇は、丸みを帯びた形に刈り込まれた小さな生け垣で仕切られています。生け垣は仕切りというだけでなく、平坦な芝生に立体的な変化をつける役割も果たしています。芝生と花壇の間は、凹凸模様に石のステップが浮き立って、美しい縁飾りとなっています。 コの字形の花壇の向かい側には、株張りが3mほどもあるホンアジサイ‘オタクサ’が茂ります。花がらをそのままにしてあって、その褪せた花色が美しく感じられました。左から丈高く穂を伸ばすのは、タケニグサ。ケシ科の植物で、日本では空き地などにはびこっている地域もあるアメリカの帰化植物です。日本では新規で植えてはいけないケシ科の毒草のようですが、切れ込みがある大きな葉は、霜をまとって存在感がありました。 〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー〉を見渡して。 1954年、ミーンは人々にガーデニングの知識を伝えようと、夫のテオ・マウサウルトと共に"Onze Eigen Tuin"(オンズ・エイガン・テイネン、私たち自身の庭)というタイトルのガーデニング季刊誌を創刊しました。ミーンは雑誌や書籍を通じて知識や思いを伝えることで、人々のガーデニングへの興味を後押ししたのですね。この雑誌はオランダで最も古いガーデニング誌として、今も発行が続いています。 〈サンクン・ガーデン(沈床式庭園)〉(1960製作、2015年修復、国定記念物) 一段高い場所から見たサンクン・ガーデン全体。 〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー〉の隣のエリアは、一段低く下がった〈サンクン・ガーデン(沈床式庭園)〉です。とても小さいスペースですが、枕木に縁取られた花壇の中はまるでパッチワークのよう。植物リストには37の品種が記載されています。 左/〈サンクン・ガーデン〉から〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー〉を見ると、手前部分が枕木1本分ほど低くなっているのが分かります。右/隣り合う〈サン・ボーダーズ(日向の花壇)〉と比べても一段下がっています。 ミーンがこの庭で行ったのは、鉄道で使われた枕木を建材として使うことでした。そのきっかけは、砂丘に庭を設計するよう依頼されたこと。町で、使用済みになって積まれていた枕木を見かけたミーンは、砂丘の高低差を調整するのに使えるのではと考え、トラックの荷台いっぱいに積んで庭園に運び込みました。そして、隣り合うエリアから地面を15cmほど掘り下げて、枕木を仕切りに使って段差をつけてみたり、花壇を作ったりと、さまざまな実験をしながらこの庭をつくりました。 庭の主よろしく大きく枝を広げている樹木は、ヤマボウシです。赤い果実がいっぱい実っていて、美味しそう。春は白い花が咲いて、それもまた見事だろうとイメージできます。ひさしのような枝の下には、枕木の枠と似た、長い木製ベンチが置かれていますが、自由に葉を広げる植物の中で、まっすぐなラインが際立ちます。間仕切りとなって突き出ている枕木の上には石像が置かれて、アクセントに。直線の枕木がさまざまな四角を描くように組み合わさったデザインで、ここにも画家ピート・モンドリアンの色面構成のエッセンスが感じられます。 石像が置かれた向かい側には、丸く水をたたえた器が角に置かれ、これもまた、垂直に組まれた枕木の、四角ばかりの構図の中で、いいアクセントとなっています。這って広がる明るい緑のグラウンドカバーは、ペルシカリア‘ニードルハムズ・フォーム’。ヒメツルソバよりも柔らかな雰囲気で、小さな花が株一面に咲いていました。ここはかなり日陰の庭で、そのため、日陰でもよく見える明るめの花や葉の植物が選ばれています。 近くで見ると葉の形が特徴的な、ペルシカリア‘ニードルハムズ・フォーム’。 枕木の使い手となったミーンは、今度は「枕木のミーン」というあだ名を得ました。その後、庭における枕木の使用はオランダ国内で真似されて、どんどん広まったそうです。日本でも枕木を使った住宅のエクステリアやガーデンデザインを見かけますが、その始まりはミーン・ルイスだったのですね! 〈シェイド・ラビング・ボーダーズ(日陰の花壇)〉(1960年製作、国定記念物) 右手のメタセコイアの下が、セイヨウイボタの生け垣に仕切られた日陰の花壇。 〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー〉と〈サークル・イン・ザ・ウッド〉の間に通る幅広の道は、木々に日差しを遮られてひんやりしています。〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー〉で見たメタセコイアをはじめとする高木が森のようで、ガーデンは自然の一部なのだなと感じる空間。 この道に沿って、セイヨウイボタの生け垣に仕切られた、日陰の花壇が作られています。この花壇は〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー〉の一部として作られたもので、日陰で育つ、強くて育てやすく、花がある程度長く咲く宿根草を試す場となりました。もともとは日向の場所でしたが、両側の木々が育つにつれ、半日陰から日陰の場所となりました。生け垣にセイヨウイボタが使われているのは、大きく枝を広げる木々の下でも育つため。花壇には、多種のホスタやカンパニュラ、アネモネ、ルドベキアなど、さまざまな宿根草が混植されていました。 〈サン・ボーダーズ(日向の花壇)〉(1960年製作、国定記念物) 左右の生け垣も実験の一部。高さと木の種類を変えて作られています。左は落葉するセイヨウシデ、右は常緑のヨーロッパイチイ。 この花壇も〈スタンダード・ペレニアル・ボーダー〉の一部として作られたもので、日向に咲く、丈夫で育てやすい宿根草の実験が行われました。庭の小部屋と小部屋をつなぐようなシンプルなエリアで、両側にある背丈より高い生け垣によって周囲の景色が遮られているため、見る者の意識が自然と、奥の開けたガーデンに集中します。朝早い時間だったためかまだ薄暗く、植物たちはしっとりと落ち着いた印象でした。 植栽は、はっきりとした明るい花色の宿根草が選ばれているとのこと。左奥に見える、風に揺れる細長い白い穂は、日本でも見かけるサラシナショウマ。その株元では紫のつぼみをつけた矮性のアスターやセダムが小道を縁取り、右奥には、フジバカマの仲間、ユーパトリウム‘ベイビー・ジョー’の花が、ちょうど見頃でした。 〈ポンド・ウィズ・リード(トキワススキの池)〉(1960年製作) 四角い池の大きさは2×3m。Tatyana Mut/Shutterstock.com 〈サンクン・ガーデン〉から〈サン・ボーダーズ〉の生け垣の間を抜けると、背の高いトキワススキが大きく茂る〈ポンド・ウィズ・リード(トキワススキの池)〉があります。小さな長方形の池とテラスを、トキワススキがダイナミックな緑のスクリーンとなって引き立てる、小さな空間です。 池には直立的なホソバヒメガマが生え、初夏には白花のスイレンが浮かびます。Tatyana Mut/Shutterstock.com この庭は、1960年代に市場に出た、プラスチック製の「池」を実験するためのものでした。製作時に「池」として設置されたプラスチック製の四角い容器は、およそ60年経った今もそのまま問題なく使われているとのことで、その耐久性に驚かされますね。池の3辺は水際まで芝生を生やし、残る1辺はテラスの敷石を水の上に少し出すことで、池の縁をうまく隠しています。 〈シティ・ガーデン〉(1960年製作、国定記念物) 第二次世界大戦後、町では小さな庭のある家が次々と建てられるようになり、一般の人々も時間的余裕が生まれて、庭やガーデニングに関心を寄せるようになりました。ミーンがここに作ったのは、町で見られる平均的なサイズ(6×10m)の小さな庭、〈シティ・ガーデン〉です。この庭も周囲を生け垣に囲まれて、屋外の小部屋のようです。赤い色に導かれ、飛び石をたどって中に入って行きました。 この庭では、敷石の小道が斜めに配置され、導かれる視線の先に樹木が1本植わっていますが、これはミーンが考案したデザイン上の工夫です。ミーンが庭を広く見せるために見つけた原理は、次のとおり。 斜めのラインを取り入れると、庭が広く見える。樹木を1本植えると、奥行きが生まれる。高さの違う生け垣や塀を配置すると、「長細い庭」に見えなくなる。芝生が端から端まで続くようにすると、庭が広く見える。飛び石の間も芝生を生やすと、小道によって芝生が分断されない。 小さな庭でも、デザインによって平凡でないものが作れるということを、ミーンはこの庭で示しています。 中央付近で振り返ると、赤いフクシアの花とベンチの座面の赤がなんともおしゃれ! 背景のフェンスの高さや椅子の配置、芝生の緑……絶妙なバランスです。よく見ると、右側のミズヒキの赤い穂も色を添えています。 一般家庭の庭を想定している〈シティ・ガーデン〉では、丈夫で育てやすい宿根草が花を咲き継ぐように選ばれていて、また、建材も安価なものが使われています。 左/生け垣の外から見た景色。右/シンボルツリーのように枝を広げるモクゲンジ。 幹肌が苔に覆われた木は、モクゲンジ。袋状の実をつけていました。夏には鮮やかな黄色い花を咲かせ、秋には黄色く紅葉する樹木です。日本では庭木としてあまり使われませんが、ミーンは小さな庭に向くと選んだようです。プラスチックの蓋がついた地面の赤い枠は何かと思ったら、子ども用の砂場。まさに一般家庭の庭ですね。左端の植木鉢にもバーベナの赤花が咲いて、緑に引き立っていました。 このエリアに入って出るまで10歩程度。シンプルなのに見飽きない、親しみを覚えるガーデンでした。シンプルだからこそ、タイムレスな美しさがあるのでしょう。 〈ガーデン・オブ・スクエア(正方形の庭)〉(1974年製作、2014年修復) 〈シティ・ガーデン〉に隣接するのは〈ガーデン・オブ・スクエア(正方形の庭)〉、70年代に作られた庭です。名前の通り、正方形が基本となる庭。正方形の敷石が敷き詰められ、前編でご紹介した〈ウォーター・ガーデン〉と同じく、芝生はありません。正方形の植栽スペースや、正方形の箱のような生け垣、正方形に切り取られた池があって、一番奥には、一段高くなったテラスにひさし付きの木製ベンチが置かれています。直線から成る整理された空間に、さまざまな植物がオブジェさながらに配置されて、美術展示のようです。 正方形の敷石の目地は、約2cm幅と広めです。そこにコケが生えて、格子状のラインがよりはっきりと分かるようになっています。大小の正方形を組み合わせたデザインが、ここでもモンドリアンの絵画を思わせます。正方形の植栽スペースはどれも同じサイズで、奥に見える池だけが、大きな正方形となっています。右手の白い壁の上には、こちらを見下ろしているような女神像がありますが、あの高さから眺めたら四角の配置が一目瞭然なことでしょう。 手前の植物は、黄花を咲かせる、草丈60cm程度のアキレア ‘ムーンシャイン’。その奥の細長い葉は、コアヤメ(シベリアアヤメ)。池の向こう側には、ソリダゴ ‘ファイアーワークス’が黄色の花をたっぷり咲かせています。植栽は、モンドリアンの3原色の絵画と同じく、赤、黄、青の花が咲く宿根草のみが選ばれています。 池のそばから左手を見ると、フェンスのように仕立てられたモミジバフウが緑の帯状に葉を伸ばし、見る者の視線を遮って、隣の庭との仕切りとなっています。その株元付近にも3つの四角い花壇があって、手前から奥に、ゲラニウム・マグニフィカム、コンパクトなルドベキア‘ゴールドストラム’、キレンゲショウマが植わっています。低いものから高いものへ、奥にいくほど草丈が高くなっていることで、遠近感を感じます。 このエリアの中央付近には、見慣れない実をつけた樹木が植わっています。直線で統一されたデザインの中で、波打つ幹が引き立っていました。この樹木は、赤みがかった実が香辛料として利用されているウルシ科のスマック(ルース)。紅葉が美しく、ヨーロッパの庭園ではよく使われる樹種のようです。植物選びも凝っていると感じました。 この庭を訪れた同行のガーデナー、新谷みどりさんは、こう振り返ります。 「この庭は予備知識を入れずに訪れるのも、しっかり勉強してから見るのもどちらも意味のある稀有なガーデンだな、と改めて思います。永遠に変わらないものと常に進化し続けるものが共存する庭だからなのでしょう。サークル・イン・ザ・ウッドに時折光が射し込む風景に感動したのを思い出します。木の実が落ちて、その音が少し響く感じがたまらなかったです」 後編に続きます。前編はこちら。 参考資料:https://www.tuinenmienruys.nl/en/ Many thanks to Mien Ruys Garden Foundation. 執筆協力/新谷みどり

-

フランス

【フランスの庭】皇妃ジョゼフィーヌの夢の棲みか マルメゾン城の庭園

皇妃ジョゼフィーヌの夢の棲みか 城館正面。Kiev.Victor/Shutterstock.com ナポレオンとジョゼフィーヌがマルメゾンの土地と城館を購入したのは、2人の結婚から3年目の1799年。まだナポレオンが皇帝として戴冠する前です。ナポレオンの遠征中にジョゼフィーヌがこの地所に一目惚れして購入を決め、ナポレオンが後から承認したという流れだったそうで、最初からジョゼフィーヌのイニシアチブの強さを感じさせます。当時のフランスきってのファッションリーダーだった彼女は、帝政スタイルの室内装飾で自分の好みに合わせて城館と庭園を整えさせました。このマルメゾン城の書斎ではナポレオンにより数々の重要な国事決定がなされ、また多くの華やかなレセプションが行われました。 現在は博物館となっているマルメゾン城内。Kiev.Victor/Shutterstock.com マルメゾンのイギリス風景式庭園 絵画のようなイギリス風景式の庭園が広がる。 当時は塀に囲われた部分のみでも70ヘクタールあったという庭園の姿にも、時代の流れとジョゼフィーヌのこだわりが反映されているのは言うまでもありません(現在残る部分は6.5ヘクタール)。フランス18世紀後半のイギリス式庭園の大流行を受けて、マルメゾン城の主庭にはイギリス風の自然な風景を取り入れた庭園がつくられました。大きな木々の間を静かに流れる小川にはピトレスクな橋が架かり、古代風の彫刻などがフォーカルポイントとなって、絵画のように構成された自然風景の中を、緩やかに曲線を描く園路が続きます。鳥のさえずりを聞きながら緑の中を散策すれば、自然と心が落ち着いてくることに気づくでしょう。フランスの庭園といえば、ベルサイユの庭園のようなフォーマルガーデンがイメージされるかもしれませんが、18世紀以降はイギリス風の自然風景式庭園が数多くつくられています。 オールドローズガーデンの様子、円形のガーデンシェッドがポイントに。 ライムツリーの並木越しに、オールドローズガーデンを眺める。 英国風庭園の一角、人工の岩石や古代風彫刻などが絵画的なシーンを演出。 アプローチはフォーマルスタイル、カマイユーの植栽 Kiev.Victor/Shutterstock.com 一方、城館へのアプローチとなる前庭部分は、メイン・ガーデンとコントラストをなすフォーマルスタイルで構成されています。正面玄関に向かう通路脇は、毎シーズン変わる華やかなボーダー植栽で彩られます。このボーダーは、やはり当時の流行だったカマイユー植栽という、1色の濃淡を主調とする植栽デザインで構成されています。 赤を主調にしたカマイユーの植栽。 ジョゼフィーヌの植物への愛 大温室はもうないが、かつてジョゼフィーヌが収集したバナナの木やベゴニア、ユーカリ、フェイジョアなど、ゆかりのある植物が並ぶ。 マルメゾンでは、イギリス式庭園の絵画的な自然風景、カマイユーのボーダー植栽や、季節のよい時期に飾られるオレンジやレモンの木のコンテナなどから、現在でも当時の姿を十分に偲ぶことができます。しかし、マルメゾンの庭の最大の特徴は、なんといってもジョゼフィーヌが主導した多彩かつ希少な植物コレクションでした。 気候が温暖でさまざまな熱帯植物が繁茂する、植物にとっての楽園のような土地、マルティニーク諸島の貴族の出だったジョゼフィーヌにとって、植物や動物の存在は身近に欠かせないものだったのでしょう。大きな温室を作らせ、海外からもたらされた希少な亜熱帯植物などをどんどん収集しました。遠い南の植物たちの姿に、故郷を懐かしく思い描いていたのかもしれません。とはいえ、そこには常に科学技術の進歩への関心がありました。彼女は、世界中の植物学者や研究者との情報交換ネットワークを築いていたといいます。 ダリアのコレクションも豊富。 モダンローズの母、皇妃ジョゼフィーヌ さらに、ジョゼフィーヌの庭園を歴史の中で不朽のものとしたのは、何よりもまず世界各地から250種を集めたというバラのコレクションでした。英仏戦争の戦火の下、ジョゼフィーヌが取り寄せた英国からのバラ苗は、英仏海峡を越えてマルメゾンに届けられたといい、バラへの想いは戦闘下のいずれの国をも無事に行き来することができたようです。 マルメゾンの庭ではさまざまな品種のバラを栽培していたため、自然交配による新品種が生まれ、それは人工交配によって新品種を生むモダンローズ開発の発端となりました。ジョゼフィーヌが現代に続くモダンローズの母と呼ばれる所以です。また、彼女は生きたバラの花を愛でるばかりでなく、その姿をとどめるため、画家を雇ってコレクションの植物を描かせました。それが、ジョゼフィーヌの宮廷画家として歴史に名を残すことになったピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ(1759-1840)です。 花の画家ルドゥーテのバラ図譜 ロサ・ケンティフォリア Pierre-Joseph Redouté, Public domain, via Wikimedia Commons 写真などはない当時、植物の姿を残す方法は、植物標本とするか、細密な植物画を描くかでした。ルドゥーテの描いたマルメゾンのバラの数々は、そうした意図のもと『バラ図譜』として出版され、植物画の金字塔として大変な人気を博しました。というのも、彼が描いた数々のバラの姿の正確さや精彩さ、それに加わる優美さは、単なるテクニカルな植物画を超えた美術作品としての魅力を放ち、ルドゥーテの『バラ図譜』によって、植物画は芸術としての領域を切り拓くことになったのです。 ●「バラの画家」ルドゥーテ 激動の時代を生きた81年の生涯(1) 幻のオールドローズガーデン ルドゥーテの『バラ図譜』に描かれたオールドローズの姿から、私たちはジョゼフィーヌがマルメゾンの庭で愛でたバラの数々を知ることができます。では、マルメゾンのバラ園は、一体どんな姿だったのでしょうか? じつは、独立したバラ園としてのガーデンが構想されるようになったのは19世紀に入ってから(ライレローズのバラ園など)で、ジョゼフィーヌの当時のマルメゾンのバラは、バラ園としてまとまった形のデザインの中で栽培されていたわけではありませんでした。鉢植えで栽培され、寒い時期には温室で管理して、よい季節には庭園を飾ったバラもあれば、城館の室内を飾るため、あるいは衣裳の飾りや髪飾りとして使うために栽培されているバラもあるなど、さまざまだったようです。マルメゾンのバラは希少なコレクションとして存在するばかりでなく、生活の中にその美しい姿と香りが溢れていたことでしょう。 現在の庭園には、2014年にジョゼフィーヌ没後200年を記念して作庭されたオールドローズガーデンがあります。ここは、彼女のコレクションだったオールドローズの品種を集めた庭で、バラの季節にはジョゼフィーヌの愛でた数々のバラを堪能することができます。 オールドローズガーデンの様子。花期は短いが、バラの香りでいっぱいに。 ワイルドフラワーメドウ(花咲く草原) ワイルドフラワーのメドウガーデン。 最後に、城館内からもよく見えるワイルドフラワーメドウにご案内しましょう。自然といっても整った印象が強い英国式庭園の一角に広がる、ワイルドフラワーメドウの飾らない自然さは心和むとともに、とても印象的。現代のサステナブルな庭づくりを反映しているのかな、と思ったら、じつはジョゼフィーヌの時代に彼女の希望によりつくられていたものを再現しているのだそう。素朴なワイルドフラワーが咲く草原もまた、彼女が幼い頃に親しんだマルティニークの自然を思わせる風景だったのでしょう。 嫡子ができないことを理由に離婚した際、ナポレオンはジョゼフィーヌにマルメゾンを与え、美しい庭園の自然と花々に囲まれて、彼女は亡くなるまでをこの地で過ごします。曇り空の多いイル・ド・フランスにあって、遠い故郷へ想いを馳せることのできる植物が溢れるマルメゾンの庭園は、どれほどにか彼女の心を癒やしたことでしょう。

-

フランス

【フランスのバラ園】王妃の賭けから生まれたパリのバガテル公園、知られざる魅力

バガテルの誕生 マリー・アントワネットとアルトワ伯爵の賭け 現在のバガテル公園に繋がる城と庭園がつくられる契機となったのは、18世紀、王妃マリー・アントワネットの気まぐれから始まった、ルイ16世の弟アルトワ伯との賭けでした。1775年、フォンテーヌブロー城からの帰り道で、王妃はバガテルの土地を購入したばかりだった当時20歳のアルトワ伯に、100日で城を建てることができたならば10万リーヴル払うとの賭けを提案します。この遊び心の挑戦に、では2カ月後には拙宅での雅宴にご招待しましょう、と受けて立ったアルトワ伯。なんと64日間で小さな城(シャトー)と建物周りの庭園を完成させ、見事この賭けに勝利しました。 バガテル城、別名「アルトワ伯のフォリー」をフランス式フォーマル・ガーデンから眺める。 こうして誕生したのが、当時は「アルトワ伯のフォリー」と呼ばれたバガテルのシャトー(城)です。アルトワ伯の依頼を受けた建築家ベランジェは1日でプランを描き上げ、工事には900人を動員、パリ中の工事現場から建築資材などを集め、掛け金の10倍以上の予算を費やして完成させたといわれます。 「フォリー」とは、18世紀当時、大抵は庭園内や緑に囲まれた田舎に造られた、住居目的ではなく、休憩や食事、遊興などに使われる趣向を凝らした建物でした。アルトワ伯のフォリーは、破格の特急工事にもかかわらず、当時の最新流行だった新古典主義様式の建築の傑作の一つに数えられる出来栄えで、ラテン語で「小ぶりだが、非常によく構想された」という銘が建物に掲げられているほどです。 このシャトーは混乱のフランス革命期を経た今も現存するものの、保存状態が悪く立ち入りはできない状況。ですが、再オープンできるよう、目下修復工事が進められているところです。 18世紀の最新流行、アングロ=シノワ庭園 庭園の構成は伝統に従い、城の周りはフォーマル・ガーデン、そして、イギリス風景式庭園の影響を受けてアングロ=シノワ様式といわれる、フランスの18世紀に大流行したスタイルの庭園もつくられました。この庭園づくりで活躍したのが、スコットランド人の造園家で植物学者のトーマス・ブレイキー。自然の風景のように樹木が所々に配置された広い芝生を巡る園路が緩やかな曲線を描き、要所のフォーカルポイントには、彫刻などのほか、世界のさまざまな文明からインスパイアされたデザインの庭園建築「ファブリック(英:フォリー)」が配置されました。エキゾチックな中国風(シノワ風)の東屋や橋、オベリスクや人工洞窟などはその中でも定番ですが、そうしたファンタジックな装飾で彩られた庭園は、非日常感溢れる「おとぎの国」になぞらえられました。元来舞台装置のようにハリボテ的な素材が使われた当時のファブリックのつくりは脆弱で、残念ながら時の流れとともにその姿は失われてしまっています。 18世紀後半のフランスで流行したアングロ=シノワ様式と呼ばれる、自然の風景の中を散策する庭園。絵画のような理想の自然美、調和が表現される。 中国風デザインのファブリックの一つ「パゴダ」から庭園を眺める。 パリのイギリス貴族の邸宅と庭園に 拡張されたイギリス風景式庭園。 19世紀の第二帝政期下、パリ育ちのイギリス貴族で美術収集家でもあったハートフォード侯爵の手に渡ったバガテルの城と庭園は、大きな変化を迎えます。侯爵は南北の土地を買い足し、バガテルはほぼ現在の姿に近い24ヘクタールに拡大されます。平屋だった城に2階部分を増築するとともに、拡大した公園の北側には大きな池を囲む形のイギリス風庭園を、南側の庭園部分にはオランジュリーなどを作らせました。また、皇帝夫妻とも懇意だった侯爵は、皇太子が馬術のレッスンを受けるための特別の馬術場を設けます。パリ市内に近い南側には、ロココ調の豪華な鋳鉄の門のある正面入り口が新たに設けられました。 現在はバラ園を一望できる皇后のキヨスク(東屋)。現在のバラ園の場所には、かつては馬場があった。侯爵と懇意だった皇帝夫妻はしばしばバガテルを訪れ、皇后ウージェニーはこのキヨスクから皇太子が馬に乗るのを眺めた。 余談になりますが、このバガテルを引き継いだ子息リシャール・ウォーレスも名高い美術収集家。珠玉の個人コレクションの名にふさわしいロンドンのウォーレス・コレクションは、未亡人がイギリス政府に収集品を寄贈してできた美術館です。 公共公園とバガテルのバラ園の誕生 20世紀初頭のバガテルに、当時の遺産相続人が城の家具調度を売り払い、土地を分割分譲しようとする危機が訪れます。この危機に際し、パリ市が散逸しかけた城と庭園を買い上げ、1905年、バガテル公園は公共の都市公園となりました。 バラ園はスタンダード仕立てやトレリス仕立てのつるバラなどで構成されるフォーマル・スタイル・ガーデン。構造の中心となるのは、木材のアメリカンピラーとフェストン(花綱)を飾るバラの花々。 そのイニシアチブを取った造園家ジャン=クロード=ニコラ・フォレスティエが公園整備を行った際に、馬術場は現在のバラ園へと生まれ変わりました。バラ園を見下ろす東屋は、皇后が皇太子の乗馬の様子を見守った場所だったのだそうです。ライレローズの創設者として知られるグラブロー氏の惜しみない協力を得て、約9,500本のバラ、1,100品種を保持するバラ園が誕生して程ない1907年、現在は世界中のロザリアンが注目するイベントとなったバラ新品種の国際品評会が始まります。この種のバラのコンクールとしては、世界で最初の品評会でした。 バラ園の奥には、バラの季節が終わる頃に最盛期を迎える菖蒲園がつくられている。 フォレスティエは、バラをはじめとしたさまざまな植物コレクションを擁する庭園としてバガテル公園を構想しており、バラ園のみならず、アイリスガーデン、クレマチスや牡丹などの多年草ガーデンなどがつくられます。 19世紀ハートフォード侯爵の頃につくられた「庭師の家」。煉瓦造りはブーローニュの森の周りの建物に合わせたのだそう。コテージガーデンのような花が溢れる初夏の風景。 「庭師の家」の続きには、アスターなどさまざまな宿根草の「展示庭園」。春夏には連続するフジのアーチが見事。 変化し続けるバガテル、地中海ガーデン ロココ調のメインエントランスからは、常緑樹で冬でも緑溢れる落ち着いた園路が続く。 公園のメインエントランスであるロココ調の正面門からは、19世紀のパリの公園といった雰囲気の、大きく育った常緑樹に覆われたエレガントな園路が奥に向かって延びています。その先に進んでいくと、歴史的な面影が感じられる広い芝生面に大きな樹木の植栽、水のしつらいと、洞窟や滝などの風景式庭園とはまた違った、より明るくワイルド感のあるコーナーに行き当たります。 地中海性気候の植物で構成された地中海ガーデン。パリでも気候温暖化に適応する植栽が模索されている。 ここは、1999年末にフランスで各地の森林や庭園に甚大な倒木被害を引き起こした大嵐の際、バガテルでも多数の倒木があってすっかり様相が変わってしまった場所に、新たにつくられた地中海植物のガーデン。被害で空いてしまったスペースには、地中海植物の象徴的な存在であるオリーブやツゲの木々、エニシダやラベンダーなどが溢れ、現代的なナチュラル感とともに、植物コレクションの幅を広げる新しい庭空間に生まれ変わりました。 幾層もの歴史の面影を残しながら、常に変化し続けるバガテル公園。バラの季節はもちろん、いつ訪れても変化に富んだ穏やかな散策が楽しめる、とっておきの庭園です。 公園の中では孔雀や鴨が至る所を自由に優雅に闊歩しています 。

-

オランダ

【オランダの庭】 モダンガーデンデザインの先駆け「ミーン・ルイス庭園」<前編>

20世紀のオランダ庭園史を体感する庭 1924年、ミーン・ルイスが初めてつくった庭〈ウィルダネス・ガーデン〉。 オランダの首都、アムステルダムから東に車で2時間ほど行ったデデムスファールトの町に〈テイネン・ミーン・ルイス(ミーン・ルイス庭園)〉はあります。20世紀を生きたミーン・ルイス (Mien Ruys, 1904-1999) は、オランダを代表する庭園建築家(ガーデンアーキテクト)、また、景観建築士(ランドスケープアーキテクト)として、70年にわたりこの地で実験を続け、オランダ各地の庭園設計に携わりました。 20世紀オランダを代表する庭園建築家ミーン・ルイス。Photo: Fred Zandvoort ミーンは今から約100年前に、当時まだ珍しかった宿根草を使った花壇づくりにいち早く取り組みました。この流れはやがて、現代オランダの世界的ガーデンデザイナー、ピート・アウドルフが牽引する〈ニュー・ペレニアル・ムーブメント(新しい宿根草の動き)〉につながります。また、ミーンは、直線や斜線、円から成る、シンプルだけれど効果的な幾何学模様をデザインに取り込んだり、鉄道の古い枕木を利用してステップや間仕切りにしたりと、次々と新しい要素にチャレンジしました。そういった彼女のアイデアは、多くの人々に取り入れられて広まり、今のガーデンデザインにも残されています。 ミーン・ルイス庭園はかつて、ミーンの両親が暮らし、ナーセリーを営んだ場所でした。1976年からは非営利団体のミーン・ルイス庭園財団によって管理され、一般公開されています。ミーンが植栽やガーデン建築の実験を行い、試行錯誤を続けたこの庭園は、20世紀のオランダ庭園史を生きた形で目にし、体感できる場所。彼女がデザインした庭の多くは国や自治体の記念物として認定を受け、当時からほぼ変わらない姿で残されています。また、庭園では、ミーンの志を継ぐガーデナーたちによって、今もさまざまな実験が続けられています。 左上/公道に掲示された庭を示す看板。右上/庭のエントランスに向かう道は森の中のよう。左下/奥へ進むと小川にかかる小さな橋と入り口を示す小さな看板(右下)が。 さて、朝一番で向かうミーン・ルイスの歴史的な庭。どのような景色が広がっているのか、期待に胸を躍らせながら庭園に続く小道を進みますが、辺りは木々が生い茂って、森の中を歩いているようです。入り口はどこ? と思いながら行くと、小川に小さな橋がかかっていました。手前には控えめな「入り口」の表示が。日本から同行するガーデナーから「なんて控えめで可愛い入り口! もうここからワクワクしちゃうね」という声が上がり、期待が高まります。 ミーンの父、〈モーハイム・ナーセリー〉を営むボンヌ・ルイスは、時代に先駆けてガーデン用の宿根草の交配に取り組み、カンパニュラなどの新しい優良品種を生み出して、20世紀初頭のヨーロッパ園芸界で注目を集める存在でした。一方、娘のミーンは、植物の育種より、庭の中で植物をどう使うかに興味を持ち、19歳から父の会社のデザイン部門で働き始めます。しかし、1920年代当時、ガーデンデザインを学べる学校などはなく、彼女は英国に行って、父の友人であった伝説的ガーデンデザイナー、ガートルード・ジーキルに手ほどきを受けたり、ドイツのベルリンでガーデン建築を学んだりしました。 1924年、ミーンは両親の家の裏手にあった果樹園に初めての庭をつくり、それから70年にわたって、この地でデザインのアイデアを形にしたり、新しい宿根草を試したり、新しい建材を使ってみたりと、実験を続けます。この庭園には、彼女の飽くなき探求心が刻まれています。 右/ミルストーン・ガーデン。木漏れ日に水面が輝いています。奥の生け垣にはカシワバアジサイの紅葉が見られました。 右手奥の方向に庭が広がっていることを感じながら、小道をさらに進むと、ガラス温室の建物が見えてきました。その手前に、人々を出迎える庭があります。〈ミルストーン・ガーデン〉(1976年製作、2008年改修)です。 丈高く茂る竹が背景となるスペースに、大小の石材が正方形に敷かれ、その中央に、水を湛えた丸い石臼が置かれています。和の庭の手水鉢のような佇まい。この石臼は、中心から静かに水が湧く水盤に細工されていて、縁から溢れた水は小石の間に吸い込まれていきます。そして、その向かいには、黒いフェンスを背にギボウシの植わるスリムなコンテナが5つ並んでいます。この庭のオリジナルのデザインは、ミーンが設立した設計事務所に属していたデザイナー、アレンド・ヤン・ファン・デル・ホルストによるものだそうですが、和モダンの雰囲気が感じられるデザインです。 左/ワイン瓶がツリーのように配置されたアート作品のようなフラワースタンドには、先が尖った楕円形のルナリアのタネがたっぷりと。ローズヒップも彩りになっています。 建物に入ると、ガーデンツールなどの販売コーナーやストーブを備えたカフェがあり、あちこちに、庭からの恵みかしらと思われる草花や種子がディスプレイされています。この建物を出ると、いよいよ庭めぐりが始まります。敷地のマップには、全部で30もの番号が! 約2.5ヘクタールのこの広い敷地につくられている庭の番号だそうです。迷子にならないよう、庭を巡っていきましょう。 ガーデン敷地図の左下から右へ行き、上へと進みます。 〈オールド・イクスペリメンタル・ガーデン(旧実験庭園)〉(1927年製作、国定記念物) 右側が日向に咲く宿根草の花壇。 カフェのテラスから木柵の向こうへ回ると、ミーン・ルイスがごく初期に手掛けた、この庭園で2番目に古い庭となる〈オールド・イクスペリメンタル・ガーデン(旧実験庭園)〉があります。この場所はもともと、ミーンの暮らした実家のキッチンガーデンでした。ミーンはイギリスの伝統的なボーダーガーデンに倣い、この庭の片側に奥行4m、幅30mの細長い花壇(ボーダー)をつくり、父の会社で交配された、日向に咲く宿根草を試す場としました。 若い頃のミーン・ルイス。Photo: Mien Ruys Garden Foundation 花壇の後ろには敷地を区切る縦格子の木製フェンスがあり、花壇の手前には、2列に並べられた敷石で小道が作られています。フェンス・植物・敷石の対比がくっきりと浮き立つデザインです。 敷石に使われているのは使い古されたコンクリート平板で、表面が削れて中の砂利が見え、いい風合いとなっています。ナーセリーで使われていたものを流用したといわれており、ミーンはのちに、これをまねて〈グリオンタイル〉と呼ばれる洗い出し平板の敷石を作ることになります。 ベンチはいつまでも座って景色を眺めていたくなる特等席。庭が美しく見える場所に置かれています。 ミーンにとって、庭のデザインは植栽同様に大切なもので、コントラストを意識していました。この庭では、片側に明るい花色の直線的な花壇を置き、中央には広い芝生のオープンスペースを設けて、反対側には波打つような生け垣を形作る灌木の植え込みを配しています。光と影、直線と曲線の、2つの対比が存在するデザインで、光の中にある花壇は明るく色鮮やかですが、日陰に植わる灌木は深い緑の陰を作ります。太陽の動きとともに、光と影は刻々と変わり、庭の景色が変化します。また、敷石の小道を歩くか、真ん中の芝生を歩くかによっても、目に映る景色に変化が生まれます。 左/花壇越しに、芝生エリアとその奥の灌木を望みます。灌木の茂みは、春になれば花色の彩りが。右/芝生エリアの中に、小島のように植えられたグラスの茂みは2つ。 庭の片側に伸びる花壇はかなり大きく、大邸宅でガーデナーを雇って管理するようなサイズのものです。ミーンが英国で教えを受けたガートルード・ジーキルは、色彩を重視した花壇の植栽を発展させた人物ですが、ミーン自身も何年にもわたって、色彩の実験を繰り返したといいます。アスチルベ、ユーフォルビア、カンパニュラ、ヘメロカリス、アスター、サルビア、ソリダゴ、デルフィニウム……。約80種の宿根草が植わるこのボーダーの植栽デザインは、制作当初からほとんど変わらないそうで、色鮮やかな、黄、オレンジ、赤、青、紫の花々が、5月半ばから9月まで咲き継ぎます。ピークは6月から8月の夏の時期で、訪れた10月上旬は色が少ない印象でした。植物は姿にもコントラストを持たせて面白みを出していますが、花がたくさん咲くピーク時の花壇もぜひ見てみたいものです。 庭の外から〈オールド・イクスペリメンタル・ガーデン〉の花壇奥側を見たところ。光と影が感じられる景色。 〈ウィルダネス・ガーデン(原生自然の庭)〉(1924年製作、国定記念物) この庭は、1924年、ミーン・ルイスが初めて手掛けた記念すべき庭で、ミーンの暮らした実家の裏手にあった果樹園の中に設計されました。目に飛び込んでくるのは、自然のままに生い茂る豊かな植栽です。この庭を訪れた10月上旬は、ルナリアの小判形をした半透明のタネが宙に浮かんで、濃い緑と美しい対比を見せていました。 ミーンは果樹園に生えていた数本のリンゴと洋ナシ以外のすべてを取り除くと、初めての「ガーデン建築」に取り組みました。まず思い描いたのは、思うままに植物が茂る豊かな植栽。そこにコントラストをつけるため、真四角の池と直線の小道というシンプルな構造物を加えました。小道はかつて、家とナーセリーをつないでいたもので、そこにもう1本の、ベンチへと続く行き止まりの小道がT字に配されています。そして、2本の道が交差する地点に、センターポイントとなる真四角の池があります。 緑の生い茂る植栽と、池や小道の直線が美しいコントラストを見せています。豊かな植栽と、構造物の描く幾何学模様。この対比はミーンのデザインにおける出発点であり、やがて、彼女のトレードマークとなっていきます。 ミーンは当初、この庭に、日陰を好むプリムラやオダマキ、カンパニュラ、ケマンソウなどを植えました。しかし、周囲の高い木々に日が遮られたこの場所は、これらの植物にとって光の量が足りず、また、このデデムスファールトの酸性土壌にも合いませんでした。これらはアルカリ性の白亜質土壌でよく育つものだったのです。植えた草花はすべて1年もたたないうちに消えてしまい、その現象は、ミーンに一つの教えをもたらします。「これからどうしたらよいのか? 選んだ植物に適した土壌に変えるのか、それとも、その土地の土壌に合わせて植物を選ぶのか。当然、後者だ!」。 古いセメント石板を用いてつくられた池と小道。 こうしてミーンは、この地の酸性土壌に合うような、ホスタやキレンゲショウマ、ヤグルマソウなどを選び直して植え、あとは茂るに任せました。これらはうまく育って、ミーンが思い描いた通りに自然に生い茂り、庭を埋め尽くします。そこに雑草が生える余地はなく、結果、雑草取りの必要がないローメンテナンスな庭となりました。また、樹木の落ち葉によって腐葉土ができるため、肥料をやる必要もありませんでした。ミーンはこれを「抑制された原生自然」と呼びました。 この庭の長い歴史に感動しながら、緑を映す水面を眺めました。 このガーデンデザインは一度も変えられたことはありません。1960年代に、嵐でリンゴとオークの木が倒れて新しいものに植え替えられた時は、光の量や湿度条件が変化してバランスが崩れてしまい、雑草が生えることもありましたが、しばらくするうちに戻ったそうです。 最初につくった庭がこんなに完成度の高いものだなんて、ミーンはきっと、生まれついてのガーデナーであり、ガーデンデザイナーだったのですね。 同行のガーデナーの一人、新谷みどりさんが、この庭を訪れた瞬間の感動をこう語ってくれました。 「ウィルダネス・ガーデンは、20代の頃に白黒の恐ろしくピンボケの写真を初めて見て、何か強く心惹かれた庭だったので、あの場を訪れることができたときは、なんとも言えない気持ちで胸がいっぱいになり、涙が出そうでした。初めて来たのに、ずっと昔から知っている庭のように感じて不思議でした」 20世紀、モダニズム建築の流れ 右/家具デザイナーとしてのリートフェルトの代表作「赤と青の椅子」。左/PGMart 右/Picture Partners/Shutterstock.com ミーンが仕事を始めた1920年代は、建築の世界に大きな転換期が訪れた時代でした。19世紀以前の伝統的な様式建築から離れ、機能的・合理的な造形理念に基づいたモダニズム建築(近代建築)の考えが成立していったのです。ル・コルビジェやミース・ファン・デル・ローエ、フランク・ロイド・ライトといった建築家や、ドイツの芸術学校バウハウスが推進役となり、世界各地で、鉄やガラス、コンクリートなどの工業製品を使った、合理的でシンプルなデザインの建築が生まれました。 1924年にリートフェルトが設計した世界遺産の〈シュレーダー邸〉。オランダ、ユトレヒト市内。左/Wirestock Creators/右/Rini Kools/shutterstock.com 1930年代の数年間、ミーンはデルフトで建築を学びますが、その後、アムステルダムの〈8(アフト)〉とロッテルダムの〈Opbouw(オップバウ)〉という建築家グループの作品に共鳴し、協力するようになります。彼らの設計する、光と風通しのよい、大きな空間のあるシンプルな建物を、美しいと感じたのです。このときミーンは、20世紀オランダを代表する建築家で家具デザイナーのヘリット・トーマス・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld, 1888-1964)にも出会います。彼は画家のピート・モンドリアン(Piet Mondrian, 1872-1944)らと芸術運動〈デ・ステイル〉(オランダ語でスタイルの意味。新造形主義)に参加した人物です。デ・ステイルの「垂直線と水平線、白、黒、グレーと3原色で構成される」という特徴は、のちに多くの芸術分野に影響を与えています。 こうして、モダニズムの流れをくむ、シンプルで明快な建築を設計するオランダの建築家たちと組んで、ミーンはその後、個人邸だけでなく、共同住宅の共有ガーデンなども設計することになります。 〈ウォーター・ガーデン〉(1954年製作、2002年改修、国定記念物) 庭の中央に流れる小川を跨ぐ石の橋は、高さがなくフラットな造り。小川の水は、レイズドベッド(高さのある花壇)の途中に設けられた水場に注がれます。 この庭は、第二次世界大戦後につくられました。戦後、オランダではさまざまな変化が起き、庭はというと小さくなって、ガーデナーが雇われることもなくなりました。手入れを必要とする大きな花壇は時代に合わなくなったのです。重要なのは手間がかからないこと。求められるガーデンデザインが変わったのです。 写真左側が一直線に作られた2段式のレイズドベッド。中央付近の窪んだ場所に水場があります。 ミーンはこの比較的小さなエリアに「手間のかかる芝生を使わない庭」を実験的につくりました。敷石のテラスに花の咲く花壇の小島が浮かぶようなデザインで、敷石の隙間はコケが生えるようにわざと広く取られています。時間の経過とともに緑が育って、石の硬さが和らぎ、緑と石がバランスよく共存しています。また、生け垣や2段式のレイズドベッド(高さのある花壇)で高さに変化がつけられ、日向と日陰のコントラストも考えられたデザインとなっています。 天然石を積んだレイズドベッド。その角を隠すように葉を茂らせるのは、ベルゲニアやゲラニウム。右奥は赤花のフクシア。ヨーロッパイチイの生け垣が濃い緑の背景に。 この庭がつくられた頃は戦後の物資不足で、敷石として使えるレンガや自然石がほぼ流通していませんでした。代わりにコンクリートが建築では多く使われるようになりましたが、庭づくりでは魅力的な建材とは考えられていませんでした。しかしミーンは、以前の庭で敷石として使った、古びて表面が削れ、中の砂利が見えるようになったコンクリート平板を、なかなかいい風合いだと思いました。そこで、セメント工場に頼んで、表面に砂利を散らしたコンクリート平板(日本でいうところの「洗い出し平板」)を作ってもらい、敷石としてこの庭に使いました。1970年代以降、この平板に似た商品が〈グリオンタイル〉と名付けられ、世の中に多く出回るようになりました。 この庭の実験的要素は建材だけでなく、植栽にも見られます。2段式のレイズドベッドには、乾いた場所に適した植物を植える一方で、水場周辺の湿った場所には、水辺や沼地に育つ、ミズバショウに似たオロンティウム・アクアティクムのような植物を植えてあり、対照的な植栽が隣り合っています。また、管理の楽な、支柱のいらない背丈の低い植物を選んだり、冬場の景色が寂しくならないように常緑の灌木を庭の骨格として植えたりと、よく考えられた植栽となっています。晩秋のレイズドベッドでは、シュウメイギクやセダムのくすんだピンクの花が優しい彩りを添えていました。 中編に続きます。 参考資料:https://www.tuinenmienruys.nl/en/ Many thanks to Mien Ruys Garden Foundation.

-

フランス

【世界最古のバラ園】フレンチ・フォーマル・スタイルの元祖「ライレローズ」

フレンチ・フォーマル・スタイルのバラ園の元祖「ライレローズ」 バラ園の中心にあるトレリス仕立ての大きなドームを覆うのは、1907年フランスで作出された‘アレキサンダー・ジロー(Alexandre Girault)’。 「ライレローズ」は、パリから日帰りで訪れることができる近郊の街、ヴァル・ドゥ・マルヌ県のバラ園です。緑に囲まれた14ヘクタールの大きな公園の中に位置し、このバラ園のある村の名にちなんだ「ライレローズ」という愛称で広く親しまれています。 1.5ヘクタールほどの広い敷地に、3,000種11,000株を超えるバラが植えられたフレンチ・フォーマル・スタイルの庭園は、ベルエポックのロマンチックな雰囲気を湛えるガーデンであり、また生きたバラのコレクションを網羅するミュージアムでもあります。開園は5月から9月まで。バラの開花の季節のみという潔さで、特に開花の最盛期となる6月のライレローズのバラの風景は見事です。 シュラブ、ランブラー、クライミングと、さまざまな形状のバラが組み合わさって、立体的な色彩溢れる空間をつくる。 現在はヴァル・ドゥ・マルヌ県が維持管理するこのバラ園の歴史は長く、もともとは19世紀末に、事業家ジュール・グラヴロー(Jules Gravereaux 1844-1916))のバラへの情熱と博愛精神から、バラに捧げる庭園として誕生しました。 「ライレローズ」の創設者 ジュール・グラヴロー 彫像は創設者のジュール・グラヴロー。 創設者のグラヴロー氏は、パリの高級百貨店ボンマルシェの創設者のもとで見習いとして働き始め、最終的には株主にまで上り詰めて財を成した事業家として知られます。19世紀のサクセスストーリーを体現したグラヴロー氏は、その後48歳で早くもリタイアし、パリ近郊のライ村に地所を購入して引退生活に入りました。彼のバラ園によって名が知られるようになったこのライ村は、現在ではライレローズと呼ばれるようになっています。 当時、写真が趣味だったグラヴロー氏は、日々暗室に引きこもりっぱなしでした。夫の健康を心配したグラヴロー夫人は、彼を戸外に引き出そうと、自宅に飾るために庭で栽培していたバラの世話を手伝うように頼みます。それが契機となってバラの魅力の虜となったグラヴロー氏は、バラの収集と研究に没頭し、たちまちのうちに当時知られていたあらゆるバラ(Rosa)の品種約8,000種を集めた世界最大級のコレクションが誕生したのです。コレクションだけでなく、グラヴロー氏自身もバラ研究の第一人者として国際的に知られる世界有数のロザリアンになり、パリのバガテル公園のバラ園の創設や、マルメゾンのジョゼフィーヌのバラ園の復元、またエリゼ宮のバラ園設計にも協力しています。 世界初のバラ園の誕生 バラの風景によく似合うクラッシックな壺形彫刻をポイントにしたエリア。グラヴロー氏の彫像の裏側です。 膨大なバラのコレクションを蒐集したグラヴロー氏は、そうして集めたバラのための庭園をつくるべく、著名な造園家エドゥアール・アンドレ(Édouard François André、1840 - 1911)にその設計を依頼します。そして1899年に誕生したのが、世界初のバラのみで構成されたフレンチ・フォーマル・スタイルのバラ園でした。庭園づくりにあたっては、バラをより美しく見せる庭園空間を構成すべく、クラシカルな彫刻類に加え、トレリスやパーゴラなどの構造物のさまざまな利用方法が考案されました。近代のフォーマルなローズガーデンのイメージの発祥は、ここのデザインだと言っても過言ではありません。こうして生まれた構造物とバラの植栽の組み合わせは、「ライレローズ」の大きな見どころです。 満開のつるバラが絡んだアーチが連なる。 トレリスやパーゴラにも見どころがたくさん。 いったんバラ園が完成した後にもコレクションは増え続け、1910年には息子アンリがバラ園の拡張を行い、1.5ヘクタールほどの現在の大きさとなりました。 毎年の国際バラコンクールの受賞作品が植栽されるエリアも。 ジョゼフィーヌの愛したバラや種々のバラが織りなす「ライレローズ」のバラ・コレクション 「ライレローズ」の膨大なバラのコレクションは、よりよくバラという植物やその歴史を理解できるようにという教育的な配慮から、13のテーマに分類されています。 野生のバラから中世、近世へと年代順に植物学的なバラの進化を追う「バラの歴史の小道」に、さまざまな栽培種の親となる「原種のバラ」「ガリカ・ローズ」「ピンピネリフォリア・ローズ」「極東アジアのバラ」などのほか、「ティー・ローズ」「オールドローズ」などがセクション別に植えられ、スタンダード仕立てや、トンネルになったパーゴラ仕立てなどの変化に富んだ姿で観賞することができます。 オールドローズが彩るマルメゾンのジョゼフィーヌのバラ・コレクションの小道。 その中でもアジア系の観光客に特に人気なのが、「バラの歴史セクション」と「マルメゾンのジョゼフィーヌのバラ・コレクション」なのだそう。ですが、その部分だけではもったいない! 「ライレローズ」は、特にオールドローズの充実したコレクションで知られるバラ園でもあります オールドローズからモダンローズまで、数々のバラを見ることができる。 また、「外国の栽培種バラ」のエリアには、弓矢を引くキューピッドのいる東屋があり、エドゥアール・アンドレ設計の当初のバラ園の面影が色濃く残っています。古きよきベルエポックのロマンチックな雰囲気が素敵で、いつまでもそのまま佇んでいたいほど。 キューピッドの東屋のあるモダンローズ・セクション。スタンダード仕立てのバラが咲き溢れる。 ちなみに庭園にはサロン・ド・テも併設されており、テラスではモダンローズを眺めながらクレープやスイーツなどがいただけます。 開かれたバラのコレクションと庭園 グラヴロー氏のバラのコレクションは、完全にプライベートな、個人の趣味から生まれたものでしたが、同時に博愛主義的・公共福祉的な思想に基いたものでもありました。コレクションは研究者や愛好家に公開されており、グラヴロー氏は、接木苗や種子を惜しみなく分け与えています。 また、当時は「バラの劇場」がつくられ、一流の音楽家やダンサーによるスペクタクルが行われていたのだとか。昔日に思いを馳せ、バラに彩られたベルエポックの芸術と社交の野外空間を優雅に行き交う紳士淑女になった気分で園内のバラの小道の数々を散策してみたら、さらに気分も上がりそうです。 おおらかにバラの風景を守り育てる無農薬栽培 最後に、フランスでは数年前から公共緑地での農薬散布が法律で禁止されており、この庭園も例外ではありません。湿度などの気候の違いもあるので、日本よりはバラの無農薬栽培の難易度は低くなるようです。花がら摘みなどもそれほど頻繁にはされてないようですが、それはそれでナチュラルな雰囲気になるのもまたよし、ということなのかなと思います。おおらかにバラを楽しむ、そんな姿も参考になるかもしれません。

-

フランス

庭はアール・ド・ヴィーヴルの場! 〜フランス流ナチュラル・ガーデニング

フランス、ナチュラル・ガーデンを楽しむ暮らし ロランスとオリヴィエ夫妻の別荘の庭は、オーヴェルニュ地方、フランスのほぼ中心から少し南東にあります。周りは森と放牧地と、緩やかな山々に囲まれた標高1,000mほどの緑豊かな場所で、広い敷地内には小川も流れています。 かつてはシトー会修道院の建物の一部であったという石造りの古い建物と周囲の土地を、彼らが購入して改装を始めたのは15年ほど前のこと。敷地には修道院の遺跡があると言い伝えられていましたが、確かに建物の一部のような石造物が出てきたため、自らブルドーザーを購入して掘ってみたところ、本当にかつての修道院のチャペルなどの建物が出てきたというマジカルな場所です。 さらに素敵なのが、このマジカルな場所を暮らしの場として、もてなしの場として見事に生かした彼らの庭づくり。フランスのアール・ド・ヴィーヴル(暮らしの芸術)の感性が隅々まで行き渡った、そこに居るだけで幸せな気持ちになってしまう庭なのです。 土地に合う植物選びでローメンテナンス アプローチはシックな雰囲気。 12世紀から残る主屋へのアプローチは、黒みがかったグレイッシュなローカルの石材の色調に明るさを加える、アメリカアジサイのアナベルやヒース類、足元にはクリスマスローズやグラウンドカバーのニチニチソウなどでシックにまとめられています。冷涼な気候で冬にはマイナス15℃にもなるという土地柄、耐寒性の高い丈夫な草花でないと難しい…だから何よりもまず、土地に合った植物を選ぶことが大事なのよ、と語るロランスは、私がこれまで出会った中でもピカイチのグリーン・サムなガーデナーの素敵なマダム。 庭の所々に置かれたベンチも様になる風景を作っています。 作庭されている部分だけでも1ヘクタールはある広い庭なので、細かく手入れしていたら大変なことになります。また、ここはセカンドハウスの庭で、常に在宅はできません、庭もローメンテナンスが前提なので、元気に生きられる草花選びが重要です。 12世紀の石造りの建物をリノベーション。周りは土地の気候に合う植物を選んだナチュラル・ガーデンに。 ダイナミックな借景、花咲くくつろぎの庭空間 階段テラスからの眺め。 この庭の大きな魅力は、まず、雄大な風景と庭空間との調和。主屋から庭に降りる階段状の広い石造りのテラスでお茶をいただきながら、また庭の方々に設えられたベンチやガーデンチェアに腰を下ろしながら、なだらかな丘陵の放牧地、そしてスックと呼ばれるこの土地に特徴的なドーム形の休眠火山の眺めへと、シームレスに展開する素晴らしい風景を堪能できます。 広大な庭の中には、ほっとするくつろぎスペースが至る所にあり、自然の風景とともにリラックスして過ごす暮らしのリズムは、本当に心地よいものです。 ポタジェの一角ではバラやダリアが満開。 訪れた8月には、満開のバラが緑の風景に華を添えていました。今年はフランス中で猛暑だったのですが、この冷涼な地では、その異例の暑さがバラにはよかったようです。消毒などの手入れは一切していないとのことですが、葉っぱも花も元気に咲いている姿は羨ましいほど。姿、色ともにさまざまなバラの組み合わせには自由な感性が溢れています。とはいえ、この庭では四季咲きのバラを選ぶように気をつけているのよ、というコメントからもうかがえる、できるだけ常に花咲く庭に…という心遣いに、なるほどと納得。 遺跡のドライ・ガーデン、デッキ・ガーデン 遺跡へのアプローチはドライ・ガーデンに。 ところで、発掘された12世紀の修道院跡はどうなったかというと、発見された構造物を残しつつ、そのアプローチにはドライ・ガーデンが設えられています。土壌が少なく乾いた環境で生きられる植物を選んだ植栽は脱帽のアイデアで、遺跡もさらに庭の一部として魅力的なスポットに。 さらに、やはり花で囲まれたプールサイドや、ヨガをするのによさそうなデッキ仕立てのシェード・ガーデンなど、庭での過ごし方に合わせてさまざまなコーナーが作りこまれた、広い敷地を生かす調和の取れたゾーニングにも脱帽です。 花の溢れるポタジェ・ガーデン ガーデンシェッドと花の溢れるポタジェの様子。 そして、なんといってもこの庭の主役級のコーナーが、数年前に完成したポタジェ・ガーデン。石壁に囲まれ、一角には同様に石造りの可愛いガーデンシェッドが備えられたポタジェ(フランス語で菜園のこと)は、上品ながらも童話の中に出てきそうなほどラブリー。石は敷地内での工事の際に出てきたものをリサイクルして作ったのだそうです。 肥沃な土地ではないため、耕作部分はラザニア・ガーデン(以下*にて解説)の手法で土壌づくりを行い、もちろん無農薬栽培でトマトやズッキーニやナスなどの夏野菜や、サヤエンドウやレタスなどがすくすくと育っています。トマトなどは一度にたくさん熟してしまったらトマトソースなどの保存食にすればいいのですが、レタスはそうもいきません。そこで、時期をずらして種まきすることで、一度に出来すぎて無駄にするのを防いでいます。 *ラザニア・ガーデンとは パーマカルチャーなどで行われるのと近い方法。耕作不可能な荒れた土壌などの場合、段ボールや新聞紙を敷いた上に、コンポストになる木枝、落ち葉などの茶色の層と、除草した草や芝刈りで出た草、野菜屑などの緑色の層(窒素分を供給)を何層か重ね、その上で栽培を行う。土壌改良や肥料が不要、リサイクルの素材を利用できるサステナブルな家庭菜園の栽培方法として、近年広く取り入れられている。 ラザニア・ガーデン。レタスは時差植えがおすすめ。 フランスのポタジェに特徴的なのは、花も併せて栽培される場合が多いこと。家の中を飾るアレンジメントにも使えますし、野菜だけが栽培されているよりも、さらに美的な庭らしい空間になるのがいいところ。ガーデンシェッドのコーナは、ちょうどバラとダリアが咲き乱れている時期でしたが、その足元を見ると、ひょっこりルピナスが咲いていたりします。 ロランスに聞くと、ルピナスは大好きな花の一つで、こぼれ種でそこかしこに勝手に出てきたのをそのまま楽しんでいるとのこと。このように自然の変化を寛容に楽しむところから、この庭の素敵なナチュラル感が生まれているのだと思います。 こぼれ種で増えたルピナスたち。 それにしても、このポタジェもまた、一角に佇んでいるだけで、ほのぼのと心安らぐ感じがしてくるのは本当に不思議。眺めて美しいだけでなく、育った自家製野菜は食卓を飾り、また、小さなお孫さんたちが育ちすぎた大きなズッキーニの中身をくり抜いてヨットを作ったりなど、ポタジェは創意工夫に満ちた遊びのスペースにもなっていました。 子どもたちがお絵かきをする黒板の後ろにはバーベキュー。気持ちのよいランチのスペース。高い美意識と自由な感性から溢れるアイデア、そして実用の面にも気を配った彼らの庭は、4世代の大人と子どもみんなが心地よく一緒に過ごせる、ナチュラル&ビューティフルなフランス流の暮らしの庭。そこかしこに、大きな庭にも小さな庭にも取り入れたいひらめきがいっぱいです。 庭の一角では、現代作家のブロンズ彫刻「笛を吹く人」が、周囲に馴染んだ素敵なアクセントになっています。アートの取り入れ方も上手。

-

フランス

フランス・ノルマンディーの庭、ヴォーヴィル植物園

ガーデニングに嬉しい条件に恵まれた地域、ノルマンディー地方 フランス北西のノルマンディー地方といえば、有名なのがジヴェルニーにある画家モネの庭ですが、じつはほかにも面白い庭がたくさんある地方です。というのも、特に沿岸地域は降雨量が多く、冷涼な気候ではありつつも、メキシコ湾流の影響で冬も内陸部ほど厳しい寒さにならないので、栽培可能な植物の種類がグッと広がる、ガーデニングには嬉しい条件に恵まれた地域でもあるからです。 そのノルマンディー地方のはずれのコトンタン半島は、ノルマンディー上陸作戦が行われた海岸線があることで知られます。「ヴォーヴィル植物園」は、今も海と畑と放牧地の広がる丘陵や森の自然豊かな風景を堪能できるコトンタンの、ランドと呼ばれる荒れ地が広がる海岸線近くにあります。 旅人の庭、ヴォーヴィル植物園 ヴォーヴィルの村の小さな城館の周りにつくられたこの庭園、入ってまず驚くのが、突然現れる大きなヤシの林。フランスではなかなかお目にかかれないこの風景に、一瞬にしてどこか見知らぬ土地に来てしまったかのような、心地よい非日常の中に解き放たれます。ささやかながら、じつは北ヨーロッパでは最大のヤシの林だそうですが、温暖なメキシコ湾流が通る沿岸近くという立地による、年間を通して凍結しない微気候が可能にするものです。 この微気候を利用して、4.5ヘクタールほどの広さに南半球の1,000種以上の植物が順化・栽培されており、庭園は、さまざまな植栽で異なる雰囲気が醸し出されたエリアを回遊する構成になっています。厳しい寒さにはならないとはいえ、オーストラリアやニュージーランド、南アフリカ、南アメリカといった南半球各地から来たネイティブ・プランツたちにとってはやはり過酷な環境。また、海風の塩害などを避けるためにも、庭づくりの際に、比較的丈夫な樹木類を密に植えて防風林とし、その緑の壁で囲った空間に緑の部屋を重ねていくような形で庭を構成するなどの工夫がなされています。そうした努力の結果、フランスでは通常見られない亜熱帯の植物たちがのびのびと生い茂る、まさに非日常のオアシス空間が生まれたのです。 特に常緑種のコレクションが豊富な本格的な植物園でありながらも、整理整頓が行き届いたオーソドックスな植物園とは異なり、ノルマンディーから遠く離れた異郷からやってきた植物たちが、地元の樹木や草花と混じり合って作り出すダイナミックな景観の中を、旅するように散策できるのが、この庭の最大の魅力です。 旅人の庭のはじまり この庭は、1948年に現オーナーの祖父、調香師で植物学者でもあったエリック・ペラン氏が、オーストラリアから持ち帰ったユーカリの木を植えたところから始まります。前出のヤシの林も、ヤシの木が大好きだった祖父がつくったもの。その後、南半球の植物のエキゾチックな魅力をたたえたこの庭園は、息子からさらに孫へと引き継がれて発展し続け、現在に至ります。 ユーカリやカリステモン、マオランやさまざまなシダ類に加え、アジサイやスギの木など、中国・日本をはじめとするアジア原産の植物も。異なる風土に生まれた植物たちが共存する姿には、あらゆる国の人々が混じり合って平和に生きられる世界への願いも込められているといいます。 花の風景、水の風景 さて、ヤシ林でびっくりした後には、竹林あり、シャクナゲやカメリアの林あり、そして各種アジサイの咲く小径もありと、変化に富んだ植栽が連なります。オーストラリアの植物コーナーからグンネラに囲まれた草地に向かう空間では、ちょうど満開を迎えていたオレンジのヘメロカリス(ワスレグサ属)が印象的。 また、近くを流れる小川を水源とした池。「悟りの庭」と名付けられた、近くで静かに瞑想するのによさそうな小さな池や、葉が2mほどにもなる巨大な多年草のグンネラに囲まれたダイナミックな池などが、変化に富んだ水の風景を作ります。 小さなお城とガーデン・ミュージアム さらに園内の散策を続けていくと、ヴォーヴィル城が現れます。17~19世紀まで建築・改修が重ねられた古城で、庭に詩情を添えるロマンチックな姿の城館には、小さいながらも12世紀の主塔が残っています。城内への立ち入りはできませんが、その手前の建物では、さながらガーデン・ミュージアムのような庭園・園芸の歴史についての展示コーナーもありました。 しっかり解説を読みながら園芸の歴史について学ぶこともでき、そうでなくとも、ビンテージもののジョウロなどのガーデニング・グッズのコレクションや昔の種のパッケージなど、見ているだけでちょっと楽しい気分になってきます。 可愛いサロン・ド・テで休憩 ところで、ガーデンになくてはならない、またはあると嬉しいサロン・ド・テ。イギリスの庭では必ずと言っていいほど、軽食も取れるティールームや、苗木やグッズを揃えたガーデンショップが併設されていますが、フランスでは必ず、というところまではいってない印象です。とはいえヴォーヴィルの庭では、小さいながらも素朴に可愛いサロン・ド・テを発見。疲れていなくても休憩したくなるようなその雰囲気に誘われて、しばしテラスでティー・タイム(笑)。 ガーデニングの醍醐味とは 最後に、日本でも近年人気で身近に取り入れて楽しむことができるオーストラリア原産のネイティブ・プランツや、また日本原産の植物が、所変わってノルマンディーでは憧れの植物としてさらに脚光を浴びているのを見ると、置かれた場所の風土や気候をよく知って、かつ自由な発想を持って生かしていくのは、ガーデニングの醍醐味だなあと、改めて思います。 ヴォーヴィル植物園の、大きく育ったユーカリの葉っぱの下に、出身地の異なる植物が入り混じって元気に育つ姿には、人の手で運ばれた先の異郷で、根を張って空間を自分のものにしていく植物たちから溢れる生命力が、なんとも素晴らしく輝いて感じられます。

-

イギリス

【2022年 英国チェルシーフラワーショー】モリスデザインの庭も登場! 本場ガーデニングの粋を集めたショ…

金賞〈ザ・モリス&Co. ガーデン〉 資金提供:モリス&Co. デザイン:ルース・ウィルモット 19世紀イギリスのアーツ&クラフツ運動を率いた、思想家で詩人のウィリアム・モリス。彼はまた「モダンデザインの父」とも呼ばれ、草花や動物をモチーフとした壁紙やファブリックの優れたデザインを数多く残しました。それらのデザインは100年以上経った現代においても人気で、今もインテリア商品の販売が続けられています。この庭は、それらの商品を扱う会社「モリス&Co.」がスポンサーとなり、ナチュラルで心地のよいガーデンを得意とするデザイナー、ルース・ウィルモットが設計したもの。ルースは同社の資料室係と共に歴史的資料を調べ上げ、モリスの代表的なデザイン2種をはじめ、彼のデザインエッセンスを庭に盛り込みました。 庭でまず目を引くのは、赤茶色の金属パネルを用いた現代的なパビリオン(東屋のような建物)。よく見ると、このパネルには風にそよぐヤナギ葉の模様が浮かんでいます。これは、モリスの最も知られたデザインである〈ウィロー・バウ〉のパターンで、職人によりレーザー加工で切り出されたもの。赤茶色はモリスが好んだという色で、モリスのヤナギ柄は、緑の中で影絵のように浮かび上がり、庭の一部となっています。 パビリオンの中には、軽やかな白木のソファとテーブルのセットが置かれています。その座面やクッション、ラグなどのファブリックは、もちろんモリスデザイン。〈ウィロー・バウ〉柄のクッションもあって、リンクコーディネイトしているのがおしゃれです。このパビリオンは、庭でひと休みするための東屋というよりも、大変美しく設えられた「屋外リビング」という印象です。 庭のモチーフに使われているもう一つのデザインは、1862年にモリスが初めて描いた壁紙〈トレリス(格子垣)〉です。1859年、モリスは自宅兼工房として建てたレッド・ハウスに引っ越した際、好みの壁紙が見つからず、自らデザインしました。 〈トレリス〉の図柄は、格子状に直角に交わるトレリスに半八重のつるバラが伝い、小鳥が止まる、というものですが、このイメージが、庭では直角に交わる小径に反映されています。デザイン画を見ると、ヨークストーンの敷石を使った小径が、格子状に伸びているのがよく分かります。また、ガーデンの中央の木には半八重のつるバラが伝い、〈トレリス〉の世界がさりげなく再現されています。 庭の植栽もモリスにちなんだ内容となっていて、草花は、彼のデザインに描かれているものや、彼の時代のコテージガーデンにあったものをチョイス。花々の色合いも、モリスの好んだ赤茶色やアプリコット色を中心に、ブルーや白をアクセントに効かせています。木々はデザインモチーフとなったヤナギやセイヨウサンザシが、灌木は、野鳥の餌や棲み処となるものが選ばれています。モリスのデザインでは、植物とともによく小鳥が描かれているからです。 庭の中央には、ヤナギ柄のパネルで装飾された美しい水路があって、水の流れを楽しめるようになっています。モリスは水を好んだといわれ、彼の暮らした家は、常にテムズ川沿いにありました。水路は手作業で焼かれたタイルで組まれており、小径はヨークストーンの敷石が伝統的な手法で敷かれています。この庭は、モリス好みの草花と、彼の愛した手仕事の美が詰まった、完璧なモリススタイルの庭といえるでしょう。 金賞〈ザ・マインド・ガーデン〉 資金提供:マインド、プロジェクト・ギビング・バック デザイン:アンディ・スタージョン 庭に散らばるように立つ弓なりの白い塀が、庭全体をアート作品のように見せている、ザ・マインド・ガーデン。スポンサーの〈マインド〉は、メンタルヘルス(心の健康)の問題に直面する人々を支える慈善団体です。国民の1/4が心の健康に問題を抱えているというイギリス。この庭は、人と人が繋がって困難な状況を変えていくための場所として、また、訪れた人が自分らしくいられて心を開ける場所として、デザインされました。 デザイナーは、チェルシーの金賞受賞が今回で9回目となるアンディ・スタージョン。世界的に活躍する実力派です。アンディは、自然の持つ癒やしの力を感じられる、気持ちの明るくなるような庭を思い描きました。 庭は盛り土のように中央が高くなった形状で、その中央部にシラカバの森があり、周辺部に下るにつれ、草花の咲くメドウ(野原)へと変化します。この庭の大きな特徴である弓なりの白い塀は、手のひらに載せた花びらを放って地面に散らし、その花びらの渦が広がるイメージで、斜度のある庭に配置されています。白い塀は、空間や小径の仕切りの役割を果たすほか、植栽を引き立てる背景やフレームとなり、また、ちらちらと揺れるシラカバの葉影を映すスクリーンにもなります。 白い塀に導かれて歩く小径は、上るにつれて次第に狭まっていき、突然、ベンチの置かれたオープンスペースに通じます。これは、小さな驚きで心を刺激する仕掛けです。白い塀自体にも触覚を刺激する役割が与えられていて、砂と石灰と貝殻を合わせたものを塗った、わざとザラザラにした仕上げになっています。そして、ベンチの置かれた2つのオープンスペースでは、水の落ちる仕掛けも。静かな水音を聞きながら、思いを巡らしたり、会話を楽しんだりできるようになっています。 中央部のシラカバの森は、デザイナーのアンディが幼い頃に幸せな時間を過ごした森をイメージしています。背の低いシダや、白や青の花々の中に、背の高いセリ科のヨロイグサの白花が顔を出し、デスカンプシアの軽やかな草穂が躍る、静かな癒やしの空間です。周辺部のより開けた空間となるメドウでは、花々はもっとカラフル。楽しく、リラックスした印象の植栽です。この庭は英国内の〈マインド〉の施設に移され、セラピーの場として使われる予定ですが、きっと多くの人に愛される場所となることでしょう。 銀賞&BBC/RHSピープルズ・チョイス・アワード大賞 〈ザ・ペレニアル・ガーデン “ウィズ・ラブ”〉 資金提供:ペレニアル―ヘルピング・ピープル・イン・ホーティカルチャー デザイン:リチャード・マイアーズ 普遍的な美しさが感じられるこの庭は、クラシカルで洗練されたデザインを得意とするガーデンデザイナー、リチャード・マイアーズの手によるものです。経験豊富なデザイナーですが、チェルシーのショーガーデン部門は初挑戦。RHS(英国王立園芸協会)による審査は惜しくも銀賞でしたが、会場とインターネットの一般による人気投票〈BBC/RHSピープルズ・チョイス・アワード〉でショーガーデン部門の大賞を受賞しました。 スポンサーは〈ペレニアル〉という慈善団体。植物の栽培者、ガーデナー、デザイナーといった、園芸に関わるすべての人々に対して、さまざまな支援を行う団体です。この庭には、デザイナーと〈ペレニアル〉による「庭は愛の贈り物である」という想いが込められています。庭は、庭をつくり慈しむ人々に、また、庭を訪ねる人々に喜びを与える愛にあふれた贈り物である、というメッセージです。 緑中心の穏やかな色調の庭には、落ち着いた、エレガントな雰囲気が漂います。中央に伸びる水路を中心とした線対称のデザインで、左右にはパラソルのように仕立てられたセイヨウサンザシが4本ずつ並び、その足元には、ドーム形のトピアリーが繰り返し置かれて、水路の両脇を飾っています。セイヨウシデの生け垣が庭をシェルターのように囲い、安心感を与えます。 植栽は生け垣やトピアリーの緑が中心ですが、足元では、柔らかな白と落ち着いたプラム色の、ルピナスやアリウム、ジギタリス、バラ、アイリスといった花々が咲いて、優しさが加味されています。生け垣やトピアリーなど、ガーデナーたちの円熟した技が随所に発揮されたこの美しい庭で、人々はそぞろ歩いたり、腰かけておしゃべりしたりしてみたいと感じて、一票を投じたのかもしれません。 この庭で目を引くのは、高さを与える役割を持つ、セイヨウサンザシ(Crataegus monogyna)の木々です(実際の庭ではパラソルのような形に仕立てられていますが、デザイン画を見ると、本来はパーゴラや藤棚のようなイメージで、より広い日陰を作ろうとしていたのかもしれません)。 今回のチェルシーでは、イギリスに自生するこのセイヨウサンザシを用いた庭が複数あり、注目されました。仕立てやすいうえに渇水に強く、大抵の土壌でよく育つという、近年ますます厳しくなる気象条件に耐えうる丈夫な低木で、また、春の花はミツバチに好まれ、秋の実は野鳥に好まれるという、野生生物を助ける役割も果たしてくれます。時代のニーズにぴったりの樹木として、今後活用されることでしょう。 以上、それぞれに特徴のある3つの展示ガーデンをご紹介しました。どのような庭にするかを明確にイメージし、そのイメージを形にするデザインは、構造(建造物)と植栽のいずれもが重要。建築的なアプローチをする英国のガーデンづくりは奥が深いですね。

-

フランス

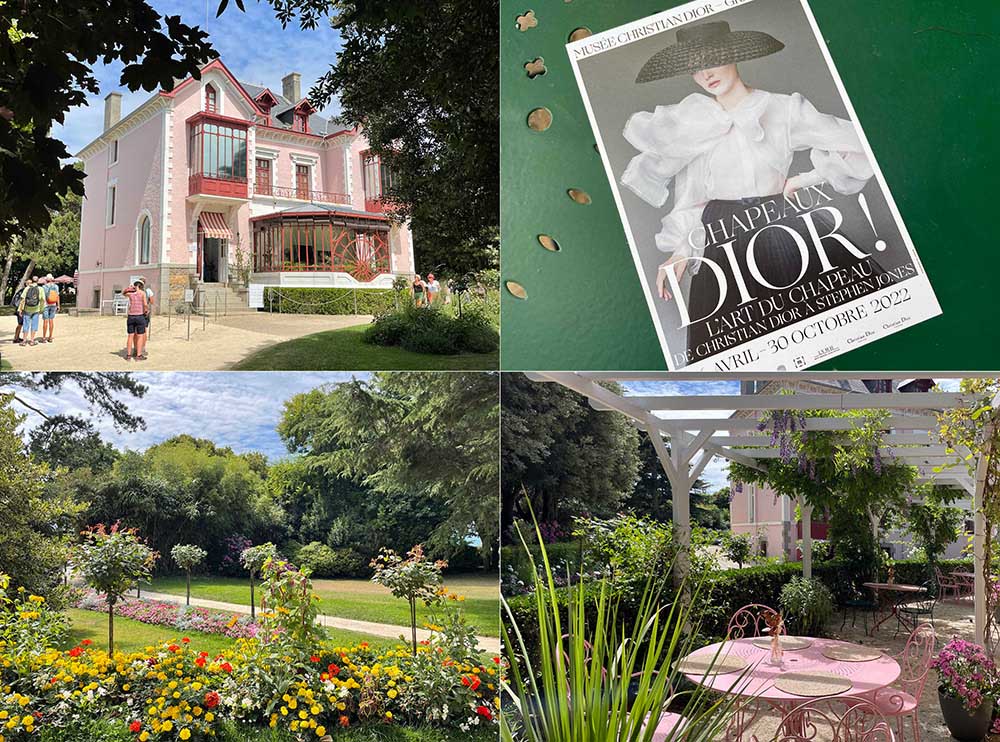

ムッシュ・ディオールの庭、エレガンスのゆりかご【フランス庭便り】

クリスチャン・ディオールの邸宅と庭園を紐解く フランスのモード界の巨匠クリスチャン・ディオール(1905-1957)。ニュー・ルックと呼ばれた花開く花弁と茎をイメージしたエレガントなシルエットのドレスは一世を風靡し、モード史の新たなページを開いたことで知られます。そのディオールがクチュリエとなったのは、じつは40歳を過ぎてから。彼の創造の着想源となったのは、幼少時代を母と過ごしたノルマンディー地方、グランヴィルの英仏海峡を見下ろす豊かな庭に囲まれた、瀟洒なアールデコ様式の邸宅での暮らしでした。ディオールが生誕から6歳までを過ごし、その後パリに居を移した後も20代後半まで度々休暇を過ごしに訪れたこの邸宅は、現在はディオール美術館として公開され、また庭園はグランヴィル市の公園となっています。 ノルマンディー地方、グランヴィルでの母との想い出 ディオールのエレガンスのゆりかごとなった邸宅と庭は、上流階級の避暑地として賑わった海沿いの港町グランヴィルにあります。地元の肥料工場経営で財を成した事業家であった父が、19世紀末に建設されたランブ邸と呼ばれる邸宅と土地を購入したのは、ディオールが生まれる前。館と庭園は数年をかけて母マドレーヌの趣味が隅々まで行き届いた姿に改修されました。 常に優雅に装い、花と庭を愛した母マドレーヌは、幼いディオールにとっての憧れであり、クチュリエ・ディオールにとっては永遠の美のミューズだったといえるでしょう。彼の幸せな幼少時代の記憶の象徴となった邸宅のバラ色とグレーの組み合わせは、じつにシックでエレガントで、クチュリエ・ディオールが好んで使ったカラー・コーディネイトにもなりました。また、スズランやバラなど、庭を飾ったお気に入りの花々は、彼のデザインの至る所に使われています。 海を望む、松林のある庭園 約1ヘクタールほどの邸宅敷地の正門から曲線を描く園路を進むと、木々の奥にバラ色とグレーの建物がゆっくりと姿を現します。邸宅の背景には優美な松の木立が控え、また他方には海岸線を見晴らす絶景が待っているという立地に、まずうっとり。 大きく伸びた松の木々は、少年ディオールにとって忘れられない存在感のある風景だったようです(現在、春~夏には松林の芝地の横に、気持ちのよいテラスが設けられて、食事やドリンクを楽しむことができます)。 邸宅の前庭にあるバラの植栽は、生誕100年を記念して新たに加わったものなのだそう。 美しいジャルダン・ディベール(「冬の庭」または温室) そして邸宅の正面のアクセントになっているのは、美しいガラス張りのジャルダン・ディベール(「冬の庭」または温室)。サンルームといってもいいかと思いますが、冬の寒さに弱い柑橘類や観葉植物などを収容するとともに、お茶を飲んだりして寛ぐサロンとしても機能する、インドア・グリーン・スペースです。19世紀の城館や邸宅では、こうした「冬の庭」を作ることが大流行しました。 母マドレーヌと青年ディオールのパーゴラ 母マドレーヌの影響で幼い頃から花々に親しんだディオールは、老舗セーサリーのカタログの植物名を暗記するほどに読み込む園芸好きな少年だったのだそうです。そして建築家になることを夢見る青年となったディオールは、温室を取り払った庭の一角に、母のためにパーゴラと池のコーナーを設計します。 端正な直線で構成された白塗りのパーゴラにはバラが伝い、木陰が心地よいアウトドア・リビングスペースを作ります。同じく白塗りのベンチも彼のデザインで、アールデコ風の、当時最先端のスタイル。母マドレーヌの優雅なアール・ド・ヴィーヴル(暮らしの芸術)の生きる暮らしから受け継いだ、クラシカルでエレガント、温かな気品に満ちたディオールの感性が、庭のしつらいにもそのまま反映されているようです。 野の花とバラの花々と 池を眺めるパーゴラのコーナーからの小径は、隣のローズガーデンにつながります。その小径の脇のボーダーに揺れるのは、爽やかな野の花のような植物たち。ムッシュ・ディオールは、バラなどの華やかな花と同様に、グランヴィル周辺の野原で出会う草花の自然な風情を愛しました。 庭にも、そうした優しげな草花が、彼が好んだ気取りすぎないナチュラルな心落ち着く雰囲気を加えています。英仏海峡の向こうはイギリスの地であることも手伝ってか、どことなくイギリスのコテージガーデンのボーダー植栽のような雰囲気も。 そしてパーゴラのコーナに続く、母マドレーヌのローズガーデンだった場所は、2018年に約100本の新たな品種が加わり、さらに拡張されたローズガーデンとなりました。花姿の美しさと香り、そして強靭さを基準に選ばれたさまざまな品種のバラ。今はまだ小さいのですが、これからどんどん育って、さらに充実した姿になることが期待される空間です。 ジャルダン・ド・グランヴィル 最後に、マドレーヌのバラ園にも、そして邸宅正面のバラのパルテールにも植えられている、現在のメゾン・ディオールと切り離せないバラがあります。その名も「ジャルダン・ド・グランヴィル(Jardin de Granvill グランヴィルの庭)」。グランヴィルの沿岸に自生する野バラからアンドレ・イヴ社のためにジェローム・ラトーによって作出されたこのバラは、2010年のパリ、バガテル国際ニューローズ・コンクールでも1等賞を受賞した名花です。 花弁は、ほぼ白に近い淡いピンク色の柔らかなテクスチャー、フェミニンな優美さ、官能性を呼び起こすような素晴らしい香り、さらに無農薬栽培が可能な強靭さを併せ持つバランスのよいバラ。 また、このバラは庭園を飾るばかりでなく、ディオール・ブランドのパルファンやコスメティックの原料として、グランヴィルにほど近いバラ農園でも無農薬栽培されているのだそうです。 さて、デザイナーやアーティストの自邸の庭には、彼らの個性豊かな暮らしの様子や、また創造活動に直結するようなさまざまな要素が垣間見られるのが非常に興味深いところです。庭と花々の美を愛したムッシュ・ディオールの庭では、パーゴラの下でしばし静かに佇むだけで、ディールのオートクチュールを纏う優雅な貴婦人になったような気分になります。 ●クリスチャン・ディオールに捧げられたバラと、コレクションの一部をご紹介した記事はこちら。

-

フランス

南仏プロヴァンスの夏 ラベンダーの花咲くセナンク修道院【フランス庭便り】

険しい渓谷に現れる修道院とラベンダー畑 セナンク修道院は、「フランスの美しい村」として観光客に大人気の鷹巣の村ゴルドからそう遠くないところにあります。とはいえ、村からはずっと上り坂、徒歩で行けなくはないけれどもかなりハード。実際は車やバスを利用しないとなかなか行きにくい場所なのですが、今回は電動のレンタサイクルで行ってみました! これがなかなか快適です。車で動くよりも、風を感じて、風景の中にどっぷりと浸かることができて、本当におすすめ。電動アシストを最大限にしながら峠の坂を上っていくと、よくぞこんなところを選んだなというような、ゴツゴツの岩山に囲まれた修道院とラベンダー畑が見えてきます。 修道院の前に広がるラベンダー畑 私が訪れたのは、6月の最終日。標高が高いこの場所では、例年はまだ花盛りには少し早い時期なのだそうですが、今年はすでに猛暑日もあってか開花の進行も早く、そこそこにラベンダー色に染まり始めたいいタイミングで訪れることができました。 修道院の建物のすぐ前のラベンダー畑は立ち入り禁止ですが、その外側に広がる畑には立ち入ることもできて、実際に近づいて香りを楽しんだり、写真を撮ったりすることもできます。 今も修道僧が暮らす、ロマネスク建築の修道院 現在フランスで名所旧跡として一般公開されている修道院は、すでに美術館に転用されるなどで本来の修道院としては利用されなくなっていることが多い中、12世紀に始まったシトー会セナンク修道院は、現在も祈りと勉強と労働で一日を過ごす厳しい戒律に従って6名の修道僧が暮らす、いわば生きた修道院。大量の観光客が押し寄せる観光名所となったラベンダー畑の傍らで、日々の祈りと労働の暮らしが淡々と続けられています。 ラベンダー畑の管理やハチミツの生産といった作業は、修道僧たちの毎日の労働として行われています(といっても、人数も少ないので、広大なラベンダー畑の世話は手が追いつかず、外部の協力も得ているとのこと)。彼らが育てたラベンダーやハチミツはお土産コーナーに並び、収益は修道院の維持と彼らの生活を支えています。 清貧を旨とするシトー会は、12人の修道僧と1人の長がグループになって母体の修道院からスピンアウトし、新たな地を開拓していくというスタイルで発展していくのですが、新たな修道院をつくるための土地選びの基準は、修行に没頭できる人里離れた自然の中の、ライフラインとなる水、修道院を建てるための石と木材が調達できるところという、ごくシンプルなものでした。その条件に見合っていたのが、現在セナンク修道院が立っている岩だらけの山間だったと聞くと、なるほどとその立地にも合点がいきます。 修道院の建物内はガイドツアーでのみ見学可、同じ建物の一角でほぼ毎日行われているミサには誰でも参加できます。ラベンダー畑や建物を外から眺めるだけでなく、何らかの形で中まで見学すると、ここが祈りの場であるということを肌で感じることができます。 ●ミサの際に修道士たちが合唱している祈りの歌。毎日欠かさず歌っているから、当然かもしれないけれども上手! 中世の中庭と回廊、植物紋の装飾が素敵 修道院建築で欠かせないのが、中庭と回廊です。左右対称、正方形の中庭は、ごくシンプル。この時期ひときわ目を楽しませてくれたのは、アメリカアジサイ‘アナベル’の白。歴史的なものではないでしょうが、簡素な雰囲気に上品な華を添えていました。回廊は、各部屋への移動に使われるばかりでなく、明るいので、季節のいい時期には読書の場所にもなったそうです。 シトー会では精神修行の妨げとなるものは一切排除する、よって建物には基本的には装飾もなく、着彩もない、極めてシンプルなしつらいが基本です。一つ二つの例外を除いては、キリスト像さえありません。が、この回廊を縁取る列柱の柱頭に注目すると、控えめながら、さまざまな植物紋様を見ることができます。植物は精神修行の妨げにはならないとされたのかしら。植物好きとしては、嬉しい限り。 意外と新しい、祈りの場に咲く癒やしのラベンダー畑 ところで、修道院のトレードマークになっているラベンダー畑、つくられたのは1970年代になってからと、長い修道院の歴史の中ではごく最近のこと。以前には雑穀が栽培されていたようです。現在では、アクセスの悪さにもかかわらず多くの人々がこのラベンダー畑を訪れるようになっているばかりでなく、鎮静や殺菌などさまざまな効用をもつハーブであるラベンダーと、生きた祈りの場であるこの修道院の組み合わせは、癒やしの人と植物のマリアージュという点でも大成功、であるように思います。 南仏プロヴァンスで栽培されている主なラベンダー ちなみにラベンダーは150種以上あるのだそうですが、セナンク修道院が位置するヴォークルーズ県などの地域で栽培されているラベンダーは、大きく分けて2種類。そのうちの一つは真正ラベンダーLavandula angustifoliaで、プロヴァンス地方では標高800~1,400mのガリーグと呼ばれる灌木地帯にもともと野生で生えている種。古来より薬用として使われ、近隣の街グラースが香水のメッカとなってからは、その繊細な香りが重宝され、香水工房のために大量に栽培されるようになりました。 もう一つは、1950年代に導入された園芸種のラベンダー、ラバンジン・グロッソLavandin grossoestで、標高800mほどまでの地域で栽培ができ、生育旺盛、多収穫で病気にも強いため、採油や切り花目的などの栽培の中心品目になったもの。プロヴァンスの道路脇やガーデンなどのオーナメンタルとしてよく見かけるのは、こちらのタイプが多いようです。 自然と人の営みがつくるラベンダー風景 プロヴァンスのガリーグと呼ばれる灌木地帯は、もともと野生のラベンダーも生えている場所。ラベンダーの栽培の歴史は古く、2,000年以上前のローマ時代に遡ります。中世からその鎮静作用や消毒効果が重用され、また、近世になってからは香水の材料のエッセンシャルオイルの原料として、大々的に栽培されるようになり、多くの農家を支えてきました。乾いた気候と山間の岩石だらけの土壌でも栽培可能なラベンダーは、大変貴重な農作物でもあるのです。 セナンク修道院ばかりでなく、プロヴァンスにはラベンダーの名所といわれる場所がたくさんあります。人の営みの必要から作られたラベンダーの畑なのですが、夏の開花時期は、いつもの風景にラベンダーの青色のパッチワークが加わって、より一層プロヴァンスらしい、美しい風景が堪能できるのは何よりです。

-

イギリス

【2022年 英国チェルシーフラワーショー】3年ぶりの5月開催! 今年の見どころ&ショーガーデン部門解説①

賑わいを見せた3年ぶりの春のチェルシー 英国王立園芸協会(以下RHS、The Royal Horticultural Society)が主催するチェルシーフラワーショー(以下チェルシー)は、イギリスの園芸ファンが待ち望む、園芸界の一大イベント。ロンドンのチェルシー王立病院を会場に、毎年5月末に開かれます。2020年に起きた新型コロナウイルス感染症のパンデミックと、それに伴うロックダウンにより、2020年はオンライン開催、2021年は異例の9月開催となりましたが、この春は例年通りに開催され、かつての輝きを取り戻しました。 会場には、RHS総裁でもあるエリザベス女王もピンクのコートドレスでお出ましに。今年は女王の在位70年を祝う〈プラチナ・ジュビリー〉のイベントが続きますが、チェルシーの会場にも、女王がお好きだというスズランの鉢植えを70個飾ったディスプレイが設置されるなど、お祝いムードにあふれました。 会場で最も注目を集めるのは、展示ガーデンの数々です。RHSが時流を反映して製作する特別展示ガーデン(フィーチャーガーデン)では、今年は〈BBCスタジオ・アワー・グリーン・プラネット&RHSビー・ガーデン〉と題して、生息数の減少が危惧されているミツバチを助けるガーデンがつくられました。デザインは、BBC(英国放送協会)の人気ガーデン番組〈ガーデナーズ・ワールド〉でおなじみのデザイナー、ジョー・スウィフト。ミツバチやマルハナバチが好む草花ばかりを集めた植栽で、巣箱や水場も工夫された、ハチも人も嬉しい庭です。 チェルシーはガーデンデザインにおける最高峰の舞台であり、そこで見られるガーデンデザインは、服飾の世界におけるファッションショーのように、時代の流れを反映しています。今年は去年の流れを汲んで、ミツバチの保護や環境保全、サステナビリティ(持続可能性)といった視点のあるデザインが見られました。 グレートパビリオンと呼ばれる大テントの中では、バラならバラ、ダリアならダリアと、特定の植物を専門的に扱い、定評のある種苗会社各社が、自社の植物を使って美しいディスプレイを作り上げ、新しい園芸品種の発表を行います。チェルシーは、園芸やガーデニングに関する新しい情報にあふれる場なのです。 パンデミック後の新しい取り組み 今年のチェルシーでは、新しく〈プロジェクト・ギビング・バック〉というチャリティの仕組みが導入されました。これは、簡単にいうと、チャリティを応援するチャリティ。パンデミックにより経営困難に陥った慈善団体を支援したいと考えた、2人の篤志家が始めた慈善プロジェクトです。 チェルシーは英国において注目度の高い、テレビ放映も行われるイベント。そこに慈善団体が自らの理念を伝える展示ガーデンをつくれば、世間に対して大きな宣伝となります。展示ガーデンの製作には莫大な費用がかかりますが、それを全額負担して、慈善団体には支持や寄付を集める機会を、そしてガーデンデザイナーにはチェルシー挑戦のチャンスを与えようという、なんとも太っ腹な慈善プロジェクト、それが、この〈プロジェクト・ギビング・バック〉です。ガーデン大国、そしてチャリティ大国である英国ならではの、驚きの発想ですね。 ただし、実際にチェルシーに参加してガーデンをつくれるかどうかは、RHSによって通常通り行われる選考審査の結果次第となります。このプロジェクトは2024年までの期間限定で行われますが、今年は、同プロジェクトの支援を受けた12の慈善団体による展示ガーデンが、無事選考審査を通り、製作されました。 展示ガーデンの審査方法 展示ガーデンは、いくつかのカテゴリーに分かれて審査されます。世界屈指のガーデンデザイナーが大きなサイズの庭を設計し、3週間の工期で作り上げる〈ショーガーデン部門〉に、癒やしの場としての個人の小さな庭を想定した〈サンクチュアリガーデン部門〉、都会の限られたバルコニー空間をデザインする〈バルコニーガーデン部門〉に、鉢植えを駆使した〈コンテナガーデン部門〉。それから今年は、前述の〈プロジェクト・ギビング・バック〉と連動して、構造物よりも植物の使い方に注目した〈オール・アバウト・プランツ部門〉が新設されました。 これらの展示ガーデンは、8名からなる審査員団により、RHS独自の基準に則って審査され、金、銀、銅などに評価されます。ガーデンデザイナーは一般に、RHSの主催するほかのフラワーショーで、小さなサイズの展示ガーデンに挑戦することから始め、より有名なフラワーショーの、より大きなサイズの展示ガーデンづくりへとステップアップしていきます。そして、その最高の舞台がチェルシー。ここで金賞(ゴールドメダル)を得ること、そして各部門での大賞(ベスト・イン・ショー)を受賞することは、園芸に携わる人々にとって大変な栄誉です。 審査員は、園芸、ガーデニング、ガーデンデザインにおける知識や技術を持つ専門家で構成されています。展示ガーデンにどのような目的や機能があり、軸となる植物は何で、特徴は何か。審査員たちは庭の概要を前もって書面で伝えられていますが、そういった設計の意図が実現されているかどうかも審査のポイントで、庭がどんなに美しく仕上がっていても、設計意図にそぐわない場合は減点対象となります。このほかに、意欲(独自性)、全体的な印象、デザイン、建造物、植栽の観点からも審査が行われます。 チェルシーでは、審査員団の審査とは別に、ショーの様子を放映するBBCと共同で、会場とインターネットによる一般人気投票〈ピープルズ・チョイス〉も行われます。RHSの審査員の判断と、一般の人気は必ずしも一致しないのが面白いところ。それでは、今回注目された〈ショーガーデン部門〉の受賞作品を見ていきましょう。 金賞&ベストショーガーデン〈ア・リワイルディング・ブリテン・ランドスケープ〉 資金提供:リワイルディング・ブリテン、プロジェクト・ギビング・バック デザイン:ルル・アークハート&アダム・ハント 金賞、及び、大賞となるベストショーガーデンを受賞したのは、〈ア・リワイルディング・ブリテン・ランドスケープ〉。前述の〈プロジェクト・ギビング・バック〉によって参加した慈善団体〈リワイルディング・ブリテン〉がスポンサーのガーデンです。 木々や草花の茂る、このナチュラルなガーデンは、じつは、イングランド南西部にあるビーバーの棲む川辺の景色を再構築したものです。「リワイルディング(rewilding)」とは、「再野生化」を意味する言葉で、人によって開発された場所を自然な状態に戻したり、絶滅の危機に瀕した、その生態系にとって重要な役割を果たす生き物を再び野に放つことによって、生態系を回復させたりすることをいいます。英国では、環境保全の一手段として、さまざまな再野生化の動きが各地で進められていますが、慈善団体〈リワイルディング・ブリテン〉は、人間が少し手助けすれば、自然は自ら治癒する力を持っているという考えのもと、再野生化を推し進めようと活動しています。 このガーデンは、一度は絶滅してしまったビーバーが戻ったことで「再野生化」され、生態系が回復した、実在する風景をモチーフにしています。 英国ではかつて、国内の川辺に野生のヨーロッパビーバーが生息していましたが、肉や毛皮、海狸香(かいりこう、ビーバーの持つ香嚢から得られる香料)のための乱獲で、400年前に絶滅してしまいました。しかし、2013年、デボン州東部のオットー川で1組のビーバー一家の姿が確認されます。どこからやってきたのかはっきりせず、害獣として駆除されそうになったビーバーですが、そこから5年の生態観察調査が行われた結果、ビーバーがじつは、豊かな生態系を作り出すカギとなる、生態系の回復に役立つ生き物であると判明します。国はビーバーを駆除しない方針を打ち出し、現在、オットー川には15組のビーバー家族が棲みつき、近隣エリアの国立公園でもビーバーが再導入されました。 この展示ガーデンという小さなスペースの中に、ビーバーが作り上げた川辺の景色が、見事に再構築されています。セイヨウサンザシ、ハシバミ、カエデの生える林のはずれを流れる小川は、自然の土木技師と呼ばれるビーバーが木の枝を積み上げて作ったダムを経て、湿地帯の草地へと流れ込みます。 ダムは、土やゴミをろ過して水をきれいにし、魚や昆虫が棲みやすい環境を作ります。魚や昆虫の数が増えれば、それらを餌とする野鳥も増えます。ダムはまた、水の流れを緩やかにして湿地帯の草原を作り出し、ミズハタネズミやカワウソに棲み処を与えます。そうやって、生物多様性はどんどん豊かになっていくのです。 展示ガーデンのダムを形作る木の枝は、実際にビーバーがかじり取って積んだものが使われています。ガーデナーは、ビーバーの気持ちになってダムを組んだそう。草原の植栽には、ビーバーの棲むイングランド南西部に自生するワイルドフラワーやグラス類が使われています。 ビーバーの棲み処のあるダムの脇には、人間が身を隠しながらビーバーを観察できる小屋があり、そこには、湿地帯の上に渡された簡素な木道を通って行くことができます。この木道は、サマセット州の湿地帯で遺物として発見された、新石器時代の木道の構造を取り入れたもの。遥か昔に発案された素朴な形状が、ナチュラルな風景に馴染んでいます。 ガーデンデザイナーのルル・アークハートとアダム・ハントは、初出場で金賞を獲得し、さらに、大賞を受賞するという快挙を果たしました。ビーバーのような生態系のカギとなる生き物を導入することで「再野生化」が行われ、生物多様性にあふれた、驚くほど豊かな景観が生まれることを、このガーデンは教えてくれます。 金賞&最優秀建設賞:〈メディテ・スマートプリー “ビルディング・ザ・フューチャー”〉 デザイン:サラ・エベリー 資金提供:メディテ・スマートプリー社 ナチュラルなビーバーの庭とは対照的に、インパクトのある、いかにもショーガーデン! といったダイナミックな景観で注目を集めたのが、こちらの庭。森のはずれをイメージした緑主体のガーデンで、アプローチに鉄鋼のようなオブジェが置かれ、その先の中央部には、上から3本の細い滝が流れる大きな岩場がどーんと据えられています。 設計を担ったのは、チェルシーで金賞を何度も受賞しているベテランデザイナーのサラ・エベリー。この岩場は、イングランド南西部、コーンウォール州北部の海岸線で見られる断崖にインスピレーションを得てデザインされましたが、よく見ると、立てた状態のMDF(中密度繊維板。繊維状にした木材を接着剤と合わせ、熱や圧力で固めた合板)を何枚も重ね合わせて、立体的な造形にしていることが分かります。 このガーデンの隠れた主役は、じつは、このメディテ・スマートプリー社のMDF。この庭は、汎用性があり、健康的な建材であるこの合板を使いこなすことで、未来のサステナブルな景観と建築を表現しています。 MDFは一般に湿気に弱いなどの弱点がありますが、同社のMDFは軽量で耐久性が高く、屋外の使用にも長年耐えられるというもの。地上での使用は50年、地下での使用は25年という、長期の製品保証があります。間伐材から作られ、二酸化炭素の排出も抑えられるこのMDFは、コンクリートやプラスチック、金属に代わる、サステナブルな建材として、注目を集めています。 ガーデンに植わる樹木には、カバノキやシナノキ、マツの類など、メディテ・スマートプリー社が原料の木材を得ている、アイルランドの森に自生する種類が使われています。滝の落ちる池の周りには、湿気を好む珍しい植物の数々や、英国の森のはずれに自生するキンポウゲやプリムラ、シャクといった植物が植えられて、青々とした景色を作ります。一方、岩場の中は「グロット」(庭園につくられる装飾的な洞窟)として空洞になっていて、ベンチに座って休むことができます。 ガーデンデザインにおいて、サステナブルという点をますます重要に感じるという、デザイナーのサラ。ガーデンづくりは、植物も資材も、よりサステナブルなものが求められています。 チェルシーフラワーショーの世界、いかがでしたか。続編もお読みください。

-

フランス

パリのアーバン・ガーデンショー「ジャルダン・ジャルダン 2022 JARDINS JARDIN 2022 」

パリのガーデニングのトレンドをチェック! 日本と同様、6月ともなると芍薬、薔薇、紫陽花とどんどん花が咲き毎日忙しい季節ですが、フランスではガーデンイベントが集中する時期でもあります。 さて、今年17回目を迎える「ジャルダン・ジャルダン」は、毎年6月の初めの4日間パリの中心に位置するチュイルリー公園で開催されるアーバンガーデンに特化したガーデンショーです。 ジャルダン(Jardin)はフランス語で庭のことですが、「Jardins(複数)jardin(単数)」というショーの名前は、大きな庭(チュイルリー公園)jardinの中に小さな庭Jardinsがたくさん作られるところからついた呼び名なのだそう。毎年2万人もが訪れるジャルダン・ジャルダンは、小粒ながらも、街の中心にあるので手軽に訪れることができ、パリのガーデニングのトレンドが一気に分かる、とても楽しいショーです。 会期中は連日、ポタジェの野菜栽培入門や、フラワーアレンジメントのワークショップ、またガーデン関連のレクチャーなど、庭好きには嬉しいプログラムがたくさん組まれています。 チュイルリー公園とは ルーヴル美術館のすぐ隣のチュイルリー公園は、ル・ノートルの設計した庭園の一つでもある歴史的な場所です。モネの睡蓮の部屋で有名なオランジュリー美術館も、この公園の中にあります。現在はリノベーションされて、歴史的な姿をとどめつつもより快適な都市公園となっており、西洋菩提樹の並木道の木陰や大きな噴水の周りのベンチでのひと休みも心地よい、パリの住人にも観光客にも愛される場所です。数日間のための仮設のショーガーデンも、公園の緑の背景に助けられ、とてもいい感じ。 アーバンガーデンがテーマ 街中で行われるこのガーデンショーには、アーバンガーデン、都市に緑を呼び戻そうというテーマが特徴としてあります。過密な都市部での緑の大切さが見直されてきて久しいですが、都市に緑を呼び戻そう、緑のある暮らしを楽しもうといった、積極的なメッセージを発信してきました。 コロナ禍による数カ月のロックダウンは、フランスでも、特に都市部で、緑の空間がいかに人の暮らしにとって大事かということを実感するきっかけになりました。これを機に、ポタジェ(菜園)を始めた人もたくさんいるそうです。 田舎の広い庭とパリの小さなテラスでは、同じガーデニングでもアプローチが少し違うところも出てくるのは想像に難くありません。ジャルダン・ジャルダンには、たとえスペースは限られていても、緑のあるライフスタイル、パリのテラスや小さな庭を快適に楽しむスタイリッシュなデザイン・アイデアや、ガーデニング・グッズなどがたくさん。ガーデニングまわりのトレンドを知る絶好のチャンスでもあります。 そこかしこにフレンチ・タッチ フランスっぽいな、と思うのは、たとえば入り口近くの立地のよい場所に毎年出展されているオートクチュールのメゾン、シャネルのガーデン。シャネルのパルファンやコスメティックに使われているバラやカメリアなどの花々は、原材料の段階から、こだわりを持って生産されており、契約農家によってサステナブルな農法で栽培されています。 今年は、コスメティックのラインNo.1の鍵の材料であるカメリアにフォーカスして、アグロフォレストリーを実践する契約農家で栽培されるカメリアの歴史や効用を紹介する展示でした。 ナチュラル・スタイルが主流 全体的なここ数年の傾向では、フランスでもナチュラル・スタイルのガーデンが定着している模様です。緑いっぱいのオフィスをイメージしたガーデンや、植栽とともに鏡を上手に使って狭い空間を広く見せたり、水を使いながらも循環型のシステムにすることで節水もしつつ、目にも耳にもやさしいリフレッシュメント・癒やしの空間を演出するなど、アーバン・ガーデンならではのしつらいは、なかなか参考になります。 セラピー・ガーデン ガーデンとガーデニングの癒やしの効果は、日常土に触れている方なら実感済みだと思います。しかし、そうした癒やしが最も必要であろう、たとえば病院などで癒やしを意識したガーデンを備えているようなところはまだまだ少ないのです。 こちらでは、フランスのセラピー・ガーデン協会が、病院のためのモデルガーデンを提案。香りのよい植物の小道の先には、小さなポタジェがあったり、診察室の窓から見えるのは、日本庭園からインスパイアされた、水の流れるつくばいコーナー。フランスでの和風庭園のイメージは、安らぎ、静けさなのかな、というのが、こんなところからもうかがえます。 スローフラワー フランスのスローフラワー栽培を推進するフランス花協会の出展ブースも。サスティナブルな方法でローカルに季節の花々を栽培し消費者に届けようというスローフラワーのムーブメントは静かに広がっています。ブースに並ぶさまざまな花は、すべてこの時期にフランスの各地で収穫されたもの。各地の生産者が持ち寄った花々を使って、一般消費者へのアピールのためにアレンジメントのワークショップが開催されます。 おしゃれなコンポスト・ポット そして、ショーの楽しみの一つには、新しいガーデニング・グッズとの出会いもあります。私が注目したのは、このコンポスト・ポット。素焼きのストロベリー・ポットのような形状で、真ん中に入れる野菜屑などがコンポスト化してポットのポケットに植え付けた植物がよく育つというもの。 においが気にならない工夫もされているので、場所の限られたバルコニーなどでも使い勝手がよさそうです。といっても、処理できるコンポストの量は限られているので、形ばかりと思われるかもしれませんが、それでもゼロよりはいいですよね。まずは小さなことから始めてみる…きっかけは大事だと思います。 パリのおしゃれなガーデンショー、ジャルダン・ジャルダン、いかがでしたか。アクセスも容易なので、機会があればパリへの旅行のついでにでも覗いてみてください。楽しいガーデンイベントですよ。

-

フランス

フランスも庭シーズン! ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル〜後編〜【フランス庭便…

歴史と現代アートが出会うロワールの古城 ショーモン城の城館の歴史は15世紀の城砦に遡り、16世紀のフランス・ルネサンス期はカトリーヌ・ド・メディシス、ついでディアーヌ・ド・ポワティエが城主になるなどフランス王室との縁が深く、預言者ノストラダムスが滞在した部屋なども見学できます。 その一方で、現在では現代アートセンターができて、アーティストインレジデンスなどを行っており、歴史的な見学コースと並行して、世界的な巨匠・若手作家を合わせたアート作品の展示が多数あります。 レジデンスに選ばれた作家が、城内の特定の場所を選んで構想・制作する作品は、一定期間の企画展示の時もあれば、恒久的な常設展示になることもあり、さまざまです。また、城に付随する 建物、例えばパトリック・ブランの壁面緑化の立体作品などがある旧厩舎も同様に、アート展示の場として活用されています。 ナチュラル&アーティーなイギリス風景式庭園 ところで、ショーモン城に庭園がつくられたのは、じつは19世紀も後半になってからでした。当時の城主はそれまで城の周りにあった村落をすべて、教会や墓地も含めてロワール河沿いに移します。著名造園家アンリ・デュシェンヌが、緩やかな芝生の丘陵に大樹が点在する、現在に続く広大なイギリス風景式庭園を設計しました。ロワール河を見晴らす庭園の城館近くに植えられた古いレバノン杉は、建物の石材の白色をより引き立てて見事な景観を作っています。 そして、この歴史的庭園は、歳月を経た大樹の数々だけでなく、現代アートのインスタレーションが散策路に点在するアート・ガーデンになっています。世界的に活躍する作家たちがこの庭園のために制作した作品は、散策がより印象深いものになるような、どれも場のエスプリに繋がった、人と庭、自然や時間との関わりに想いを誘うものが多いように思います。 各作品を訪ねつつ、森林浴もできてしまう気持ちのよいこの空間。かつては芝生がしっかり刈り込まれたクラシックな緑の風景でしたが、サスティナブルなメンテナンスが主流となってきた最近では、一部をワイルドフラワーの草原として残したりと、さらにナチュラル感が溢れる雰囲気に変化してきているのも興味深いところです。 フランスの城に欠かせないポタジェ(菜園)も素敵 さて、フランスの城に欠かせない庭といえば、果樹や野菜にハーブ、花々と盛りだくさんのポタジェ(フランス風の菜園)です。ショーモンシュルロワール城にも、もちろんポタジェが! こちらは歴史的というよりは、自由な遊び心が感じられる場所。 お洒落さは欠かせない、といった感じの造形的なパーゴラなどに、実用的な温室が入り混じるざっくり感もポタジェらしくていい感じです。春先から盛夏にかけてどんどん表情が変わっていくのも面白いものです。 新しい庭園パーク、グアルプ草原 そして、数年前から新たに加わった10ヘクタールほどのグアルプ草原(Prés du Goualoup)も見逃せません。パリ、チュイルリー庭園のリノベーションなどでも知られる造園家ルイ・ベネシュが設計したこの広大な公園スペースには、やはり現代アートのインスタレーション作品に加え、オールド・ローズやクレマチス、ピオニー(シャクヤク)、ダリア、アスターなどのプランツ・コレクションの植栽がなされています。 また世界の庭園文化からインスパイアされた、さまざまなスタイルの小さな庭があるのも魅力です。例えばイギリス、アフリカ、中国、韓国、日本などスタイルの異なる、いずれもコンテンポラリーなデザインのスモール・ガーデンが設えられていて、一歩進む度に驚きがあるような散策路が用意されています。 今年はさらに、南仏コート・ダジュールのガーデンデザインの大御所、ジャン・ムスがデザインした地中海風のスモールガーデンが増えていました。オリーブやサイプレスと白砂利のコントラストがあると、一気に地中海っぽい雰囲気が作れるなあ、など、庭の雰囲気作りのアイデアの参考になるTipsもたくさん見つけることができるでしょう。 多彩なカフェやレストランも魅力的 さて、一日中庭や城を見て回っていたら、さすがにお腹も空いてきます。当然、敷地内にはいくつかカフェ・レストランがありますので、ご安心を。アートやガーデンに関する本を閲覧しながら休憩できる小さなライブラリー付きのカフェや、オープンエアでオーガニックのローカルフードを提供するレストランの傍らにある、ガストロノミー・レストランでは、毎回のガーデンフェスティバルのテーマからインスパイアされるメニューを提案(こちらもアーティスティックなプレゼンテーションかつ美味しくておすすめです。ハイシーズンは要予約)。 来訪者が気分に合わせて使い分けができるような、気の利いたこだわりのあるセクションで、どれをとっても心地のよい時間が過ごせます。 進化し続けるガーデン&アートの聖地 季節によって庭園の表情は大きく変わりますが、ショーモンシュルロワールではアート&ガーデンフェスティバルの毎年異なるテーマからの新たな創造に触れることができるのが魅力です。 また常設の展示や庭園の中にも常に変化があって、訪れる度に必ず新たな発見があるのがすごいところ。今年はさらに、敷地内に新たなホテルレストランが加わるということで、年々充実していくショーモンシュルロワール、何度でも訪れたくなる充実のシャトー&ガーデンです。 ●『ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル~前編~』も併せてお読みください。