スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

3and gardenの記事

-

宿根草・多年草

春を告げる縁起花「フクジュソウ」の品種バリエと育て方|夏越しや「株分け」のコツも解説

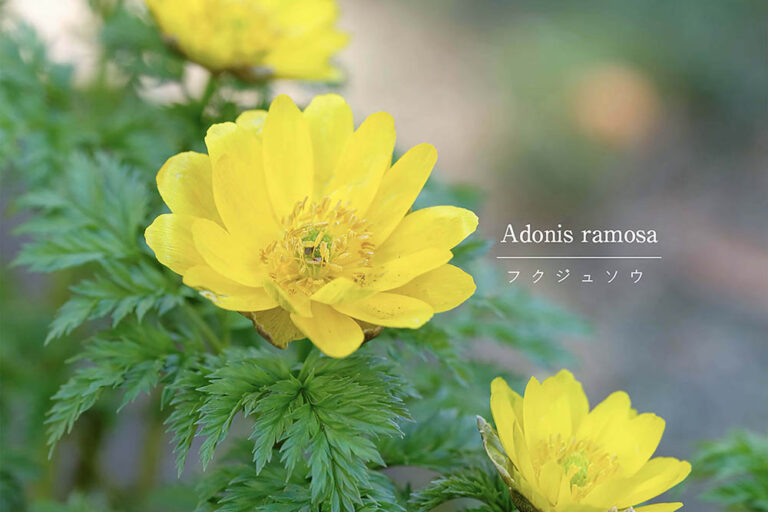

フクジュソウの基本情報 HikoPhotography/Shutterstock.com 植物名:フクジュソウ学名:Adonis ramosa英名:Far East Amur adonis、Amur adonis、Pheasant’s eye和名:フクジュソウ(福寿草)その他の名前:元日草、元旦草、朔日草、エダウチフクジュソウなど科名:キンポウゲ科属名:フクジュソウ属原産地:北海道~本州形態:宿根草(多年草) フクジュソウの学名は、Adonis ramosa(アドニス・ラモサ)。キンポウゲ科フクジュソウ属の多年草です。原産地は日本で、主に山野に自生してきた植物です。漢字では「福寿草」と書き、縁起のよい名前からお正月に飾る花として昔から人気を集めてきました。そのため12月頃から鉢植えの開花株が出回りますが、これらはお正月に合わせて咲くよう開花調整したもので、自然の環境下での開花期は2〜4月です。寒さに強く、早春から開花した後は、夏前に地上部を枯らして休眠します。草丈は20〜30cmです。 フクジュソウの花や葉の特徴 YUMIK/Shutterstock.com 園芸分類:草花開花時期:2〜4月草丈:20〜30cm耐寒性:普通耐暑性:普通花色:黄、クリーム色 フクジュソウの開花期は2~4月です。花色は黄色が基本ですが、赤や緑の花色の品種も生まれています。地面から花茎を伸ばした頂部に、3cmほどの花を咲かせます。花や葉などは太陽の動きに合わせて向きを変える性質を持ち、夜間や曇りの日は花弁を閉じます。したがって、開花期は日当たりのよい場所で管理するのがポイントです。葉は羽状複葉で互生につきます。 フクジュソウの名前の由来や花言葉 Yukikazu/Shutterstock.com 早春からほかの植物に先駆けて花を咲かせるため、春を告げるという意味で「フクツグソウ(福告ぐ草)」と名付けられ、語路の悪さからフクジュソウ(福寿草)になったとされています。別名のガンジツソウ(元日草)やツイタチソウ(朔日草)は、旧暦の正月頃に咲くことが由来です。 学名のアドニス・ラモサの「アドニス」は、ギリシャ神話に登場する美少年アドニスに由来しています。アドニスは、愛と美の女神であるアフロディーテにこよなく愛されていましたが、イノシシの牙に突き刺されて命を落としてしまいます。アドニスの死を嘆き悲しんだアフロディーテは、アドニスの血をフクジュソウ(アドニス)に変えたとされています。 日本のフクジュソウは黄色い花が多く、この神話に違和感を覚えるかもしれませんが、ヨーロッパ産のフクジュソウは赤い花が多いので、神話の世界をイメージしやすいのではないでしょうか。 なお、種小名の「ラモサ(ramosa)」は、ラテン語で「枝分かれした」という意味です。 フクジュソウの花言葉は、「幸せを招く」「永久の幸福」など。縁起がよいので贈り物にもいいですね。 日本のフクジュソウは4種類 フクジュソウ(アドニス・ラモサ)。YUMIK/Shutterstock.com フクジュソウは多くの園芸品種が出回っていますが、日本に自生しているのは、フクジュソウ、キタミフクジュソウ、ミチノクフクジュソウ、シコクフクジュソウの4種類。ここでは日本に自生する4種のフクジュソウについて、フクジュソウ以外の特徴をガイドします。 キタミフクジュソウ Konstantin Baidin/Shutterstock.com 北海道の北東、シベリア東部、中国に自生。萼片が花弁とほぼ同じ長さかやや長く、赤紫色を帯びるのが特徴です。1茎の頂部に1つずつ花を咲かせます。フクジュソウの葉はほぼ無毛ですが、キタミフクジュソウは葉裏に毛が密生しています。茎は中実。 ミチノクフクジュソウ goriyan/Shutterstock.com 東北から九州、朝鮮半島、中国に自生。萼片が花弁よりも短く、淡い色をしているのが特徴です。1本の茎から分枝して多数の花が咲くタイプもあります。葉裏はわずかに産毛があり、茎毛があります。茎は中空。 シコクフクジュソウ shiro_ring/Shutterstock.com 本州、四国、九州の一部に自生。萼片が花弁とほぼ同じ長さかやや短いのが特徴です。1本の花茎の先端に一つの花が咲くか、または分枝して多数の花をつけます。葉裏は無毛で、茎は中空。 フクジュソウの代表的な園芸品種 ‘福寿海’ もっとも一般的な園芸品種であり、ミチノクフクジュソウとフクジュソウの雑種です。花弁が多く大輪のため、見栄えがします。丈夫で育てやすく、庭植えにも適しています。 ‘秩父紅’ 「幻のフクジュソウ」と言われている秩父地方の固有種を、地元で増殖選別し、今では秩父地方の各地で植栽されています。花色は朱金やオレンジ色で、通常のフクジュソウに比べて赤みを帯びているのが特徴です。 ‘白寿’ 咲き始めはクリーム色で、次第に花色が白くなっていく、珍しい品種です。白花とも呼ばれています。 ‘紅撫子’ 花びらの先がギザギザに切れ込むナデシコ弁が特徴です。朱橙色で勲章のような大輪の花を咲かせます。見栄えがよく、丈夫で育てやすい品種です。 ‘三段咲き’ 大輪の八重咲きで、その名のとおり異なる色の花弁が三段重なるのが特徴の美しい花です。咲き始めは黄色ですが、咲き進むと緑色に変化し、さらにもう一段、中心部が盛り上がるように黄色い層が現れます。江戸時代から伝わる希少種です。 フクジュソウに似た花 セツブンソウ backpacking/Shutterstock.com フクジュソウに似た植物に、セツブンソウ(節分草/学名Eranthis pinnatifida)があります。セツブンソウは、フクジュソウと同じキンポウゲ科、セツブンソウ属の球根植物です。開花時期もフクジュソウとほぼ同じ2~4月初旬頃で、節分の頃に花が咲くことから、この花名が付けられたと言われています。草丈は10~20cm程度で、直径2cmほどの白い可憐な花を一輪ずつ咲かせます。関東地方以西の落葉樹林に自生していましたが、近年は開発などにより激減してしまいました。 セツブンソウの仲間に南ヨーロッパ原産で、黄色い花を咲かせるキバナセツブンソウがあります。鮮やかな黄色い花が上向きに咲くので、冬枯れの中で目に付きやすく、春の訪れを感じさせてくれる可愛らしい存在です。 ナツザキフクジュソウ Hvarts/Shutterstock.com ナツザキフクジュソウ(別名エステバリス)は、フクジュソウの名を持つ別の植物です。フクジュソウ属キンポウゲ科、学名はアドニス・アエスティバリス(Adonis aestivalis L.)、英語名がSummer pheasant's-eye(夏の雉子の目)です。学名のアエスティバリスは「夏の」という意味です。南ヨーロッパ、北アフリカ原産の一年草で、草丈は50cm、直径4cmほどの花を茎頂に咲かせます。開花時期は4~6月です。 花色は朱紅色から赤色で、葉っぱは無毛の明るい緑色で羽状に裂けています。花弁の基部の黒い部分が雉子の目に見えることが、英語名Summer pheasant's-eye(夏の雉子の目)の由来とされています。 フクジュソウの栽培12カ月カレンダー 開花時期:2〜4月植え付け・植え替え:10〜11月肥料:1〜5月種まき:5月頃 フクジュソウの栽培環境 High Mountain/Shutterstock.com 置き場所 【日当たり/屋外】フクジュソウは落葉樹の株元などで自生するので、落葉樹がまだ芽吹く前の開花時期は日当たりがよく、木々が芽吹く頃からは半日陰になる環境を好みます。梅雨前には地上部がなくなって休眠し、休眠期間中の日照は必要ありません。 【日当たり/屋内】一年を通して屋外での栽培が基本です。ただし、鉢が凍結する恐れのある寒冷地では、鉢植えの場合は室内に取り込んだほうが無難です。 【置き場所】庭植えにする場合は落葉樹の下が最適。鉢栽培にする場合は落葉樹の休眠期は日なたで、生育期は半日陰で管理することがポイントです。休眠期間中は涼しい場所で管理しましょう。 耐寒性・耐暑性 寒さに強く、マイナス10℃程度であれば地植えでも越冬し、特に防寒対策なども必要ありません。ただし、乾燥や凍結には弱いので注意しましょう。積雪があれば地面は保温されるため凍結の心配はありません。暑さにはやや弱いので、休眠期である夏は涼しい場所で管理します。 フクジュソウの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの約2週間前に腐葉土や堆肥、緩効性肥料を混ぜ込んで、よく耕してください。土に肥料などを混ぜ込んだ後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 市販の山野草用の培養土を利用すると手軽です。 水やり Zoom Team/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために茎葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。 真夏は、気温が高い昼間に行うと、すぐに水の温度が上がってぬるま湯のようになり、株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に行うことが大切です。 また、真冬は、気温が低くなる夕方に与えると凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった真昼に与えるようにしましょう。 【地植え】 根付いた後は、下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らない日が続くようなら水やりをして補います。 【鉢植え】 日頃の水やりを忘れずに管理しましょう。特に、地上部が枯れる休眠期は水やりを忘れがちなので、乾燥させることのないように、適宜水やりを続けてください。ただし、休眠期はあまり水を必要とせず、また植物の様子も分かりにくいので、過湿にしすぎて枯らさないように注意しましょう。いつもジメジメとした状態にしておくと、根腐れの原因になってしまいます。水やりの基本は、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまでたっぷりと。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。 肥料 Sarycheva Olesia/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 元肥として緩効性肥料を施した後は、越年して新芽が動き始めた頃から地上部が枯れるまで、1週間に1度を目安に液体肥料を与えます。フクジュソウは休眠期が長いため、生育期間中にしっかりと太らせるのが栽培のコツです。 注意する病害虫 POOJA SAINI/Shutterstock.com 【病気】 フクジュソウが発症しやすい病気は、白絹病、灰色かび病などです。 白絹病はカビが原因の周囲に伝染しやすい病気です。根や茎に発生しやすく、発症初期は地際あたりに褐色の斑点が見つかります。病状が進むと株元の土に白いカビがはびこり、やがて株は枯れてしまうので注意が必要。病株を発見したら、周囲に蔓延させないためにただちに抜き取り、土ごと処分してください。土づくりの際に、水はけのよい環境に整えることが予防につながります。 灰色かび病は花や葉に発生しやすく、褐色の斑点ができて灰色のカビが広がっていきます。気温が20℃ほどで、多湿の環境下にて発生しやすい病気です。ボトリチス病、ボト病などとも呼ばれています。風通しが悪く込み合っていたり、終わった花や枯れ葉を放置していたりすると発生しやすくなるので注意。花がらをこまめに摘み取り、茎葉が込み合っている場合は、間引いて風通しよく管理しましょう。 【害虫】 フクジュソウに発生しやすい害虫は、ナメクジ、アブラムシなどです。 ナメクジは花やつぼみ、新芽、新葉などを食害します。体長は40〜50mmで、頭にツノが2つあり、茶色でぬらぬらとした粘液に覆われているのが特徴。昼間は鉢底や落ち葉の底などに潜んで姿を現しませんが、夜に活動します。植物に粘液がついた痕があれば、ナメクジの疑いがあるので夜にパトロールして捕殺してください。不可能な場合は、ナメクジ用の駆除剤を利用して防除してもよいでしょう。多湿を好むので風通しをよくし、落ち葉などは整理して清潔に保っておきます。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 フクジュソウの詳しい育て方 苗の選び方 フクジュソウの苗を購入する際は、なるべく芽のしっかりした大きめの株で、節間ががっしりと締まって勢いのあるものを選びます。葉が傷んでいるものや、ヒョロヒョロと間のびしているものは避けたほうが無難です。またお正月の鉢花として人気のフクジュソウは、12月頃にはさまざまな場所で苗が販売されますが、こうした苗は促成栽培で育てられ、根が切られているものも多いため、その後の成長がよくない場合もあり、注意が必要です。地掘り苗なら根が大きいものを選ぶとよいでしょう。 植え付け・植え替え Vlyaks/Shutterstock.com フクジュソウの植え付け適期は、10〜11月です。ただし、植え付け適期以外に花苗店などで入手した場合は、早めに植え付けるとよいでしょう。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗の根鉢よりも一回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えましょう。複数の苗を植える場合は、20〜30cmくらいの間隔を取ってください。 庭で育てている場合、環境に合えば植え替える必要はありません。しかし、大株になると込み合いすぎて弱ってくることがあるので、その際は掘り上げて株分けし、植え直しましょう。 【鉢植え】 鉢で栽培する場合は、6〜7号の鉢を準備します。用意した鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから山野草用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗をポットから取り出し、根鉢をくずさずに鉢の中に入れて仮置きして高さを決めます。少しずつ土を入れて、植え付けていきましょう。水やりの際にすぐ水があふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取っておいてください。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えましょう。 鉢植えで楽しんでいる場合、2年に1度は植え替えましょう。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢を軽くくずし、元の鉢に新しい培養土を使って植え直します。根を切り詰めすぎずに、丁寧に扱うことがポイントです。もっと大きく育てたい場合は、それまで育てていた鉢よりも大きい号数の鉢を準備し、根鉢をくずさずに植え替えるとよいでしょう。 日常のお手入れ marekuliasz/Shutterstock.com 【花がら摘み】 フクジュソウの終わった花は早めに摘み取りましょう。まめに花がらを摘んで株まわりを清潔に保つことで、病害虫発生の抑制につながります。また、いつまでも終わった花を残しておくと、種子をつけようとして株が消耗し、老化が早まって花数が少なくなってしまうので注意。花がらをまめに摘み取ると、次世代を残そうとして次から次に花がつき、長く咲き続けてくれます。種子を採取したい場合は、開花期が終わりを迎える頃に花がら摘みをやめて、種子をつけさせるとよいでしょう。 増やし方 Kunlanan Yarist/Shutterstock.com フクジュソウは、株分け、種まきで増やすことが可能です。それぞれの方法についてご紹介します。 【株分け】 フクジュソウの株分け適期は10〜11月です。株を植え付けて数年が経ち、大きく育ったら株の老化が進むので、「株分け」をして若返りを図ります。株を掘り上げて数芽ずつつけて根を切り分け、再び植え直しましょう。あまり小分けにしない方が無難です。それらの株が再び大きく成長し、同じ姿の株が増えていきます。 【種まき】 フクジュソウは開花後に結実するので、そのタイミングで果実を採取します。果実を採取したら、間を置かずにすぐに播きましょう。ポットに新しい培養土を入れて十分に水で湿らせ、フクジュソウの種子をそのまま数粒播きます。種子は腐りやすいので1週間ほどは土をかぶせないことがポイント。その後に薄く覆土して明るい日陰で管理。越年して春の生育期を迎えると発芽するので、その後は日当たりのよい場所に置きましょう。本葉が2〜3枚ついたら勢いのある苗を1本のみ残し、ほかは間引いて育苗します。ポットに根が回るまでに成長したら、植えたい場所に定植しましょう。種まきから4〜5年すると開花し始めるので、それまでは株の育成に努めます。 フクジュソウは毒成分に注意 shepherdsatellite/Shutterstock.com フクジュソウの根茎は生薬として使われることがありますが、全草に毒成分を含み、毒性が強いので、一般家庭では利用しないでください。芽がフキノトウと似ているため、間違って誤食するケースも多いようです。誤食すると、嘔吐、呼吸困難、心臓麻痺などの強い症状が現れるので注意。「強心によい」という話を参考に根茎を煎じて飲み、死亡した例も報告されています。 フクジュソウとフキノトウの違い 左がフクジュソウ、右がフキノトウ。Shinshu、Ken Kojima/Shutterstock.com 早春が旬のフキノトウと、毒をもつフクジュソウは、芽出しの頃の姿が似ているので、誤食は避けたいもの。ここで、両者の見分け方をご紹介しましょう。フキノトウはキク科のフキのつぼみで、出蕾した時は産毛があって白っぽく見え、強い香りをもっています。フキノトウにも毒成分が含まれているので、食べる際にはあく抜きが必要です。 一方、フクジュソウの芽は茶色~緑色で、綿毛がなく光沢があるのが見分けるポイント。フキノトウより小さくてやわらかく、やや弱い香りをもちます。全草に毒があるので、誤食に注意しましょう。 日本文化の中のフクジュソウ kazutaka.Japan/Shutterstock.com フクジュソウは、旧暦の正月頃に咲き、花名に幸福の「福」と長寿の「寿」を持つことから縁起のよい花とされてきました。そのため、江戸時代には、難(ナン)を転(テン)じると考えられたナンテン(南天)や、常緑樹であることから長寿の象徴とされた松とともに、正月飾りに使われるようになりました。花名の縁起のよさもさることながら、フクジュソウの黄金色、ナンテンの赤い実、松の緑色は目にも鮮やかで美しく、ハレの日にふさわしい姿だったことも、重用された理由といえるでしょう。 また、フクジュソウは正月の季語にもなっていて、江戸時代から現代にいたるまで、さまざまな短歌や俳句が詠まれてきました。江戸時代の歌人、橘曙覧(たちばなのあけみ)の歌に「正月立つすなはち華のさきはひを受けて今歳も笑ひあふ宿」があります。フクジュソウの花を見て、正月に身を寄せ合いながら笑う家族の姿のようだ、と詠んだものです。ほかにも、幕末の歌人大隈言道(おおくまことみち)の「うれしくも年の始めのけふの日の名におひいでてさくやこの花」や、大正から昭和の歌人斎藤茂吉の「福寿草を縁の光に置かしめてわが見つるとき心は和ぎぬ」などがあります。 俳句では、江戸時代の俳人、与謝蕪村の「朝日さす弓師が見せや福寿草」、井原西鶴の「花ぞ時元日草やひらくらん」があります。いずれもフクジュソウにかけて正月の風情や心情を詠んでいます。さらに、女流俳人の先駆けとなった加賀千代女は、花よりもその名こそめでたくて価値があるとして「花よりも名に近づくや福寿草」を詠みました。明治の俳人、正岡子規と文豪夏目漱石は、それぞれ「暖炉たく部屋暖かに福寿草」、「光琳の屏風に咲くや福寿草」と詠んでフクジュソウを愛でました。 フクジュソウを育てて春の訪れを楽しもう Naohisa goto/Shutterstock.com 黄色い花を咲かせるフクジュソウは、縁起のよい植物として大変人気があります。早春に咲くことから、いち早く春の訪れを感じられることができるので、庭やベランダに取り入れて、季節感を演出してはいかがでしょうか。

-

観葉・インドアグリーン

【開運ガーデニング】運気アップ! 置くだけで幸運を引き寄せる⁉︎ インドアグリーン5選

インドアグリーンが開運につながるワケ New Africa/Shutterstock.com 室内に植物を置くと「運気が上がる」「運を呼び込む」といった言い方は、風水や日本の縁起担ぎの考え方の中でもよく語られてきました。例えば、風水では「生気」があるものがよいとされ、さらに植物は成長することから発展にも通じるとされています。しかし、植物の「運気のよさ」の理由は、決して不思議な力だけではなく、暮らしと心の整い方にあります。 まず、植物をお世話する際には、枯れ葉を取る、水やりをする、ホコリを払う…といった日々の小さな「片づけ」の習慣が自然と身につきますよね。こうしてグリーンのまわりが整理されると、棚の上やデスクの上もついでに片づいて、空間全体がすっきりしてきます。散らかった部屋よりも、整った空間で過ごすほうが、気分もスッと軽くなる──そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。 気分が整うと、「今日はこれをやってみよう」「あの人に連絡してみよう」と、少し前向きな行動を選びやすくなります。その小さな選択の積み重ねが、やがて仕事の成果や人間関係、新しい出会いにつながっていくかもしれません。 さらに、植物の緑には、目の疲れを和らげたり、気持ちを落ち着かせたりする効果があるといわれます。忙しい毎日の中で、ふと視線を向けるだけでほっとできる存在がそばにあることは、心の余裕を作ることにもつながります。室内グリーンの開運効果とは、こうした「空間が整う」→「気分が整う」→「行動が少し変わる」という、現実的な変化の連鎖のことだと考えると、暮らしに取り入れやすくなりますね。 運気別・おすすめインドアグリーン YWSDDD/Shutterstock.com ここでは、気になる運気別に、暮らしに取り入れやすいインドアグリーンの種類と飾り方のヒントをご紹介します。なりたい自分や過ごしたい時間をイメージしながら選ぶヒントとして参考にしてください。 【金運】ライムグリーンの葉の観葉×ゴールド系鉢 ライムグリーンのポトス。aporlo/Shutterstock.com 金運と聞くと、黄色や金色をイメージする方が多いのではないでしょうか。黄色〜ゴールドは、太陽や光、豊かさを連想させる色で、いわゆる「金運カラー」としてよく使われます。インテリアとして飾る観葉植物では、鉢の色を金運カラーにするのがおすすめ。ただ、生活空間にどっしりした金ピカアイテムを置くと、かえって落ち着かないことも。そこでおすすめなのが、“軽やかなライムグリーンの葉×さりげないゴールドの鉢”という組み合わせです。 明るい葉色のドラセナ。Mid Photographer/Shutterstock.com 明るい黄緑色の葉が爽やかなライムポトス/ゴールデンポトス 黄緑色の新芽が映えるフィロデンドロン‘レモンライム’ すっと立ち上がる姿が気持ちいいドラセナのライム系品種 などを、真鍮風の鉢カバーや、ベージュ〜サンドベージュにゴールドの縁が入った鉢に合わせると、上品で前向きな雰囲気になります。 黄色寄りのライムグリーンは、色彩心理では「向上心」「好奇心」といったイメージを持ちます。見るたびに気分が軽くなり、「よし、今日もちゃんと動こう」という気持ちになりやすい色です。そうやって前向きに行動できる日が増えるほど、チャンスにも気づきやすくなります。 置き場所は、玄関近くや、お財布や仕事道具を置く棚の一角など、「お金の出入り」や「仕事」を意識しやすいスペースがおすすめ。金運グリーンをそこに置くことで、「ここを整えておこう」「ちゃんと管理しよう」という意識が自然と高まり、結果的に金運アップの行動につながっていきます。 フィロデンドロン‘レモンライム’。Tarie Sabrina/Shutterstock.com 【仕事・勉強運】デスク向けの小型グリーン Emily frost/Shutterstock.com 仕事運や勉強運を高めたいときは、集中力を妨げず、「さあ、やるぞ」というスイッチをそっと入れてくれるグリーンを選びましょう。大きな観葉植物は迫力がありますが、デスクまわりには、視界の邪魔にならない小型タイプが向いています。 おすすめは、次のような植物です。 ネフロレピス(左)とパキラ(右)。Ground Picture、Mid Photographer/Shutterstock.com どこでも元気に育ちやすい万能選手ポトスの小鉢 ふさふさした葉が目に優しく、柔らかい印象のネフロレピスなどのシダ類 小さくてもしっかりした幹を持ち、「木を育てている」感のあるパキラのミニ観葉 スッと立つ葉がシャープで、集中するシチュエーションに向くサンスベリアのミニタイプ 整った樹形や規則的な葉の並びを持つこれらの種類は、「秩序」や「安定」のイメージと結びつきやすいグリーンです。視界の端に少しグリーンがあるだけで、デスク上の無機質な印象がやわらぎ、仕事場に「心の余白」を作ってくれます。 またデスクに向かうときに、 植物の様子をチェックする 必要なら、コップ1杯の水をあげる 葉を一枚撫でてから、パソコンを開く といった小さなルーティンを決めるのもおすすめ。このルーティンが仕事モードに入るスイッチになれば、自然と集中力も高まり、結果として仕事運・勉強運を後押ししてくれます。 panattar/Shutterstock.com 【恋愛運】やわらかい葉色・花色+丸みのある小鉢 Natalia Greeske/Shutterstock.com 恋愛運と聞くと、“相手”や“出会い”に注目しがちですが、土台になるのは自分を大切にできているかどうか。そこで、恋愛運におすすめするのは、ピンクやクリーム、白〜淡いグリーンなどのやわらかい色合いと、丸みのあるシルエットの小鉢です。 カランコエ。BestPhotoPlus/Shutterstock.com 例えば、 小さな花がぎゅっと咲くカランコエ ふっくらした花姿が可愛らしいミニシクラメン ハート形の葉で、見るだけで微笑んでしまうハートカズラ/ハートホヤ など。 ハート形の葉が愛らしいハートカズラ(左)とハートホヤ(右)。DimaBerlin、AntaRaya/Shutterstock.com ピンクや淡いトーンは、色彩心理では「幸せ」「優しさ」「愛情」のイメージが強い色。また、角ばった形よりも丸みのあるシルエットのほうが、攻撃性を抑制し、心地よいイメージを与えるといわれます。 こうした小鉢を、自分が一息つく場所——リビングのサイドテーブルやドレッサーの一角などに置いてみましょう。花がらを取ったり、葉をそっと撫でたりする時間は、そのまま「自分をいたわる時間」でもあります。 「自分を大切にする」「自分に優しくする」感覚が日常に増えると、表情や言葉が自然と柔らかくなり、人との距離も縮まりやすくなります。その変化が、つまり「恋愛運が整う」につながるのかもしれません。 BestPhotoPlus/Shutterstock.com 【健康運】フレッシュハーブ DimaBerlin/Shutterstock.com 健康運をアップさせるといわれる観葉植物には、「生命力」「長寿」を象徴するガジュマルや、邪気を払い、空気清浄効果も期待できるとされるサンスベリアなどがありますが、今回スポットを当てるのは、香りと実用性を兼ねたフレッシュハーブ。葉にそっと触れるだけで香りが立ち、深呼吸したくなる——この小さな体験が、心と体のリフレッシュにつながります。縁起担ぎから見ても、香りの力で邪気を払い、旺盛に生育するハーブは運気アップによいとされています。 New Africa/Shutterstock.com 使いやすく育てやすいおすすめは、 さわやかな香りで気分転換にぴったりのミント類 すっきりとした香りで、肉・魚料理のアクセントにもなるローズマリー 小さな葉が可愛らしく、丈夫で扱いやすいタイム など。 ハーブ類は明るい場所を好むので、キッチンの明るい窓辺やダイニング近くの棚など、日当たり・風通しがよく、すぐ手の届く場所に置くと使いやすいです。 ハーブは飾るだけでなく、実際に体に取り入れられる植物。料理の仕上げに一枝添える、ハーブティーにして味わう——そんなひと手間が、料理が香りで引き立ったり、温かい飲み物を取り入れる習慣につながったりします。 また、「ハーブの鉢が元気=自分の生活リズムも整っている」というバロメーターとして付き合えば、日々の健康意識の確認にも。暮らしの中での小さな選択を変えやすい植物だからこそ、健康運のグリーンとしておすすめなのです。 Dark Symbols/Shutterstock.com 【浄化・リセット】シンプルなグリーン×白っぽい鉢 シェフレラの小鉢。MexChriss/Shutterstock.com 気持ちをリセットしたいとき、「部屋の空気がごちゃごちゃしている気がする」と感じるときは、情報量の多い色や形よりも、白〜ライトグレーの鉢+シンプルなグリーンの組み合わせが向いています。 つる性のアイビー。Dariusz Jarzabek/Shutterstock.com ベーシックでどこにでも馴染むポトスのグリーンタイプ 艶のある葉がすっと伸びるシェフレラ(カポック)の小鉢 垂れ下がる姿がやわらかいアイビー(ヘデラ) シャープな葉で空間を引き締めるサンスベリアのミニタイプ など、形がすっきりしていて、色数が少ないグリーンを選びましょう。白やライトグレーは、「リセット」「浄化」のイメージを持つ色。視覚情報が少ない分、脳の負担も減り、「すっきりした」印象をもたらすでしょう。 置き場所は、物が溜まりがちだけれど、目に入りやすい場所——テレビ横、棚の上、玄関カウンターなどが効果的です。週末の掃除の最後に、この鉢の葉を一枚ずつやさしく拭いて「今日の片づけはおしまい」などと決めると、一区切りの合図にもなります。 散らかったままの空間は、頭の中まで混乱させがち。白い鉢とシンプルなグリーンが「ここはいつも整っている場所」となれば、それが心の避難所となり、リセットのきっかけをくれる存在になります。 Adam Yee/Shutterstock.com 置き方&お世話の「開運」ポイント Pranithan Chorruangsak/Shutterstock.com インドアグリーンを「開運」の味方にする一番のコツは、無理なく続けられる範囲で、気持ちよく付き合うことです。ここでも、“気分が整う → 行動が変わる → 結果が変わる”という現実的な視点から、意識しておきたいポイントをご紹介します。 1. 枯れたまま放置しない Zhuravlev Andrey/Shutterstock.com どんなに縁起のよい植物でも、枯れたまま放置されている鉢を見ると、心のどこかで「ちゃんとできていない自分」を突きつけられたような気分になります。これでは、開運どころか、気分が下がってしまいますよね。 茶色くなった葉や花はこまめに取り除く どうしても復活しない鉢は、「いままでありがとう」と気持ちよく手放す そんな小さな手入れと区切りが、自分の暮らしをきちんと扱っているという感覚につながります。これが積み重なると、自然と他の物事にも丁寧に向き合えるようになり、結果として運の流れも変わっていきます。 2. 増やしすぎず「管理できる数」から zepp1969/Shutterstock.com あれもこれもと増やしすぎると、水やりや植え替えが負担になり、ストレスの種になってしまうことも。忙しい日が続くと、そのストレスが「どうせ自分には続けられない」という自己否定につながりかねません。 まずは、 毎日きちんと目を向けられる数 週末にまとめてお世話できる数 をイメージして、3〜5鉢までに留めてスタートするのがおすすめです。余裕が出たら少しずつ増やし、「最近ちょっと手が回らないな」と感じたら、誰かに譲ったり、種類を絞ったりして“引き算”することも大切。「増やす」「減らす」を自分で決めてコントロールできている感覚は、そのまま人生全般の運転席に自分が座っている感覚につながります。 3. 通り道にぶつからない位置に置く Okrasiuk/Shutterstock.com ドアの開閉や人の動線にかかる場所に鉢を置くと、 しょっちゅうぶつかってイライラする 土や水がこぼれて、片づけが増える など、日常的な小さなストレスが積み重なります。これでは、せっかくのグリーンが不便さの象徴になってしまいます。 人が歩くラインから半歩はずれた場所や、邪魔にならない棚上などに置くことで、そうしたストレスはぐっと減らせます。玄関なら靴箱の上や壁側、リビングなら棚やサイドテーブルなど、「ぶつからない定位置」を決めることが、結果的に暮らし全体の運気を損なわないコツです。 “朝のひとしずく習慣”で、自分のスイッチも入れる Svetlana Khutornaia/Shutterstock.com 日々の水やりを、ただの作業ではなく自分を整える小さな儀式に変えてみましょう。 例えば、 朝、カーテンを開ける 植物の様子を眺めて、必要な鉢だけに水をあげる 葉をひと撫でして、「今日もよろしくね」と声をかける など。毎日決まった習慣からスタートすると、「今日もちゃんと一歩を踏み出せた」という感覚が生まれます。その感覚が積み重なると、「自分は大丈夫」という自己信頼になり、挑戦や行動のハードルも下がっていきます。こうした小さな行動の変化が、“運気アップ”に結びつくかもしれません。 5. 完璧を目指さない rattiya lamrod/Shutterstock.com 最後にいちばん大切なのは、「うまく育てられなかった=運が悪くなる」と考えないこと。植物も生きものなので、環境や相性によってうまくいかないこともあります。 枯れてしまった鉢があっても、それは「今の暮らしや環境とは合わなかった」というだけのこと。なぜうまくいかなかったのかを振り返り、次に迎える植物選びや置き場所に生かせたら、それ自体が小さな成長です。 完璧に育てようと肩に力を入れるのではなく、インドアグリーンを通して、 空間が少し整う 気分が少し楽になる 行動が少し前向きになる その小さな変化を楽しんでいくことが、長い目で見て一番の「開運」につながっていきます。 今回は、一般的に縁起がよいとされる植物や色彩心理を元に、5つの目的別におすすめのインドアグリーンをご紹介しましたが、育ててみたい植物は見つかりましたか? もちろん、縁起や謂れも大切ですが、それ以上に大事なのは、自分の育てている植物に愛情を持って接すること。お気に入りの植物がきっと、あなたにとって一番の“開運植物”になるはずです。ぜひ、植物のある暮らしを楽しみながら、お気に入りの1鉢を育ててみてくださいね。

-

樹木

冬でも青々とした庭に! 耐寒性に優れた常緑樹「イチイ」の育て方・剪定のコツ・赤い実と毒性まで

イチイの基本情報 tamu1500/Shutterstock.com 植物名:イチイ学名:Taxus cuspidata英名:Japanese yew、spreading yew和名:イチイ(一位、水松)その他の名前:オンコ、アララギ、シャクノキ、アカギなど科名:イチイ科属名:イチイ属原産地:日本(本州・四国・北海道)、中国、朝鮮半島、ロシア形態:常緑性高木 イチイの学名は、Taxus cuspidata。オンコ、アララギなどの別名でも呼ばれる、イチイ科イチイ属の庭木です。常緑性で、冬でもみずみずしい葉姿を保ちます。原産地は九州南部および沖縄を除く日本全国と、中国東北部、シベリア東部、朝鮮半島など。日本に自生することから、古くから親しまれてきた樹木です。 イチイの花や葉の特徴 tamu1500/Shutterstock.com 園芸分類:庭木開花時期:3~4月樹高:10〜20m耐寒性:強い耐暑性:普通 イチイの最終樹高は20mほどに達し、高木に分類されています。しかし、毎年の剪定によって樹高をコントロールすることが可能です。葉は短い線のような形で互生し、先が尖りますが、柔らかいため触っても痛くありません。常緑で、春に新しい葉が出て更新されます。幹がまっすぐに伸びて自然に樹形が整いやすいです。生育はゆっくりで、緻密で硬く木目が美しく狂いが少ない木材として古くからさまざまに活用されています。 イチイの雄花。DONGSEUN YANG/Shutterstock.com イチイは雌雄異株で、雄株と雌株があります。3〜4月に開花し、雄株は雄しべが集まった球状の花を連ね、雌株は緑色で鱗片に覆われているのが特徴です。雌株は果実をつけ、秋に赤く熟します。種子の周りの赤い果肉のようなものは仮種皮で、この部分は甘みがあり食用できますが、葉などは有毒で、特に種子にはアルカロイド系のタキシンという心臓毒が含まれるため口にしないよう十分注意しましょう。 樹形が整いやすく、また刈り込みによって形を作りやすいため、生け垣やトピアリーによく利用されます。ただし、成長は早くないので、強い剪定やむやみに刈り込むことは避けたほうがよいでしょう。 秋に赤く熟すイチイの実。中の黒い種子には毒があるので注意。High Mountain/Shutterstock.com イチイの名前の由来と花言葉 troyka/Shutterstock.com イチイは、漢字にすると「一位」。王朝時代の位階を表す正一位、従一位に由来するといわれています。これは、仁徳天皇の時代に、イチイを材に、正一位が束帯を着る際に持つ笏(しゃく)が作られたことが由来です。また、イチイは心材と呼ばれる幹の中心部の赤みが強いことから、一番赤い、甚だしく赤い木材ということで「一緋・甚非(ひちひ)」が由来だとする説もあります。 学名のTaxusは、ギリシャ語で「弓」を意味するtaxionが語源。これは、粘りのあるイチイ材を使うと優れた弓になることが理由のようです。 イチイの花言葉は、「高尚」「悲哀」「残念」「慰め」など。「高尚」は貴族が持つ笏にまつわるためで、「悲哀」「残念」「慰め」は、西洋では墓地に植栽されてきたことに由来しています。 イチイの代表的な種類と品種 Wirestock Creators/Shutterstock.com イチイは9種ほどの分布が確認されていますが、ここでは日本でよく見られるイチイの品種と仲間についてご紹介します。 キャラボク troika/Shutterstock.com イチイの変種で、樹高は1〜3m程度。幹は直立せずに横に広がります。見分け方は葉のつき方で、イチイの側枝の葉は二列水平につくのに対し、キャラボクは放射状に螺旋を描いていきます。ただし、イチイも上を向いた枝は螺旋状に葉がつくため注意。新芽が鮮やかな黄色をしたキンメキャラボク(キンキャラ、オウゴンキャラボク)が人気です。 キンメキャラボク。tamu1500/Shutterstock.com オウゴンイチイ 這性のキンメキャラボク(キンキャラ、オウゴンキャラボク)と立ち性のヨーロッパイチイとを交配して作出された園芸品種とされ、別名は直立性黄金伽羅木。3〜5月に出る新芽は明るい黄色で、カラーリーフとして活躍します。 ヨーロッパイチイ NGarden21/Shutterstock.com ヨーロッパに自生するイチイで、西洋イチイとも呼ばれています。樹高は7〜10mほどで、葉はイチイより大きめ。寒さには強いものの、暑さや西日が苦手です。園芸品種も出回っています。 イチイの栽培12カ月カレンダー tamu1500/Shutterstock.com 開花時期:3〜4月植え付け・植え替え:4〜6月、10月頃肥料:2月頃(地植え)、3月頃(鉢植え)剪定:7月頃、11月〜翌年3月種まき:3月頃、9~10月 イチイの栽培環境 Aui Meesri/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】強い直射日光が当たらない、明るい日陰を好みますが、あまりに暗い場所では生育が悪くなります。成木は日なたでも育ちますが、西日が強く当たる場所は避けたほうが無難です。 【日当たり/屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】水はけ・水もちがよく、腐植質に富んだふかふかとした土壌を好みます。 耐寒性・耐暑性 暑さや寒さに強く、環境への適応力がある植物ですが、どちらかといえば寒い気候を好み、マイナス10℃以下や積雪にも耐える一方で、暖かい平地では生育が悪くなりやすいです。暖地ではより暑さに強いキャラボクがよく利用されます。 イチイの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘りましょう。掘り上げた土に腐葉土、堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきます。粘土質などの水はけの悪い土壌であれば、腐葉土や堆肥を多めにすき込んで土壌改良し、土を盛って周囲よりも高くしておくとよいでしょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 庭木用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり Afanasiev Andrii/Shutterstock.com 水やりの際は、木の幹や枝葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。真夏は、気温が高い昼間に水やりすると、水がすぐにぬるま湯になって木が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。反対に、真冬は気温が十分に上がった日中に行います。夕方に水やりすると凍結の原因になるので避けてください。 【地植え】 植え付け後にしっかり根づいて枝葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後は、地植えの場合は下から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いてひどく乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。ただし、いつも湿った状態にしていると根腐れしてしまうので注意。土の表面がしっかり乾いてから、鉢底から水が流れ出すまでたっぷりと与えましょう。また、枝葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は日照りによって乾燥しやすくなるため、必要に応じて朝夕2回の水やりを欠かさないようにします。冬は生育が止まり、表土も乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 Pawel Beres/Shutterstock.com 【地植え】 イチイを地植えにした場合、肥料を与えるのに適したタイミングは、生育期に入る少し前の2月頃です。有機質肥料を株元から少し離れた周囲にまいて、クワかスコップで軽く耕して土に馴染ませましょう。 【鉢植え】 鉢栽培しているイチイには、3月頃に緩効性化成肥料を株の周囲にまきます。スコップで軽く表土を耕して土に馴染ませましょう。 注意する病害虫 Decha Thapanya/Shutterstock.com 【病気】 イチイに発生しやすい病気は、すす病、根腐れ病などです。 すす病は、一年を通して葉や枝などに発生する病気です。発生すると葉の表面などにつやがなくなり、病状が進むと黒いすすが全体を覆って見た目が悪いだけでなく、葉に広がると光合成がうまくできなくなり、樹勢が衰えてしまいます。カイガラムシ、アブラムシ、コナジラミの排泄物が原因となるので、これらの害虫を寄せ付けないようにしましょう。込んでいる枝葉があれば、剪定して日当たり、風通しをよくして管理します。 根腐れ病は、カビが原因の病気です。根に発生しやすいために、他の病気よりも発見が遅れやすいので注意が必要。日中に地上部が萎れるようになり、株に勢いがなくなっているようなら、根腐れ病を疑います。感染すると根が茶褐色〜黒に変色して枯死していき、地上部に水分や養分を送るのが難しくなって、やがて地上部の茎葉も黄色く変色して枯れてしまいます。株を引き抜いてみると、ほとんど根がついていないこともあるほどです。水はけのよい土づくりが大切で、また株が茂りすぎているようなら適宜間引いて風通しよく管理しましょう。効果的な殺菌剤を利用するのも一案です。 【害虫】 イチイに発生しやすい害虫は、アブラムシ、カイガラムシなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 カイガラムシは、ほとんどの庭木に発生しやすい害虫で、体長は2〜10mm。枝や幹などについて吸汁し、だんだんと木を弱らせていきます。また、カイガラムシの排泄物にすす病が発生して二次被害が起きることもあるので注意。硬い殻に覆われて薬剤の効果があまり期待できないので、ハブラシなどでこすり落として駆除するとよいでしょう。 イチイの詳しい育て方 苗木の選び方 This_is_JiHun_Lee/Shutterstock.com がっしりと締まって勢いがある苗木を選びましょう。枝がヒョロヒョロと間のびしているものや葉色が冴えないもの、虫食い痕のあるものは避けたほうが無難です。雌木を手に入れたい場合は、判別できる園芸店で購入するとよいでしょう。 植え付け・植え替え wavebreakmedia/Shutterstock.com イチイの植え付け・植え替えの適期は4〜6月か、10月頃です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗木の根鉢よりも一回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えましょう。 環境に合って順調に生育していれば、植え替える必要はありません。 【鉢植え】 鉢で栽培する場合は、入手した苗よりも1〜2回り大きな鉢を準備します。用意した鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから庭木用の培養土を半分くらいまで入れましょう。軽く苗木の根鉢をくずし、鉢の中に入れて仮置きして高さを決めたら、少しずつ土を入れて植え付けます。水やりの際にすぐあふれ出さないように、土の量は鉢縁から2〜3㎝下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えます。 鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりしてくるので、1〜2年に1度は植え替えましょう。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から木を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取りましょう。根鉢を整理し、元の鉢に新しい培養土を使って植え直します。もっと大きく育てたい場合は、元の鉢よりも大きな鉢を準備し、軽く根鉢をくずす程度にして植え替えてください。 剪定 billysfam/Shutterstock.com イチイの剪定の適期は、7月頃と11月〜翌年3月です。イチイは萌芽力が強く、刈り込みにも耐えます。長く伸びすぎている徒長枝、枯れ込んでいる枝、地際近くから発生するひこばえを選んで切り取りましょう。また、込み合っている部分があれば、内側に伸びている枝、下向きに伸びている枝、垂直に伸びている枝、ほかの枝に絡んでいる枝などを選び、分岐部まで遡って切り取ります。 生け垣にしている場合、膨らみすぎているようであれば、刈り込みバサミで輪郭を刈り取って形を整えます。生け垣の形を美しくキープするには、樹形が乱れきった頃に一気に深く切り戻すのではなく、頻繁に軽く切り戻しを重ねて行うのが密に茂らせるポイントです。 増やし方 Kunlanan Yarist/Shutterstock.com イチイは種まき、挿し木で増やすことができます。ここでは、それぞれの方法についてご紹介します。 【種まき】 イチイは9〜10月に果実をつけるので、熟したら採取して果肉を取り除いた後、流水できれいに洗い流し、そのまま種まきします。もしくは密閉袋に入れて冷蔵庫で保管しておき、翌年3月の生育期まで待ってから種まきしてもよいでしょう。 黒ポットに新しい培養土を入れて十分に水で湿らせます。イチイの種を黒ポットに数粒まいて軽く土をかぶせ、明るい日陰で管理。発芽した後は日当たりのよい場所に置きましょう。本葉が2〜3枚ついたら勢いのある苗を1本のみ残し、ほかは間引いて育苗します。ポットに根が回るまでに成長したら、少し大きな鉢に植え替えて育苗します。成長とともに鉢上げしながら管理し、苗木として十分な大きさに育ったら、植えたい場所に定植しましょう。イチイは生育が遅く、発芽に2〜3年かかることもあります。 【挿し木】 挿し木とは、枝を切り取って土に挿しておくと発根して生育を始める性質を生かして増やす方法です。植物のなかには挿し木で増やせるものとそうでないものもありますが、イチイは挿し木で増やすことができます。 イチイの挿し木の適期は、3月下旬〜4月上旬です。勢いのある枝を10〜15cmほどの長さで切り取ります。採取した枝(さし穂といいます)は、水を張った容器に1時間ほどつけて水あげしておきましょう。その後、吸い上げと蒸散のバランスを取るために下葉を取り除いておきます。3号くらいの鉢を用意してゴロ土を入れ、新しい培養土を入れて水で十分に湿らせておきます。培養土に穴を開け、さし穂を挿して土を押さえてください。発根するまでは明るい日陰に置いて乾燥させないように管理します。その後は日当たりのよい場所に置いて育苗し、鉢上げしながらほどよい大きさに育ったら、植えたい場所に定植しましょう。挿し木のメリットは、親株とまったく同じ性質を持ったクローンになることです。 イチイは毒性に注意が必要 fotubi/Shutterstock.com イチイの雌株は、9〜10月に赤い実(仮種皮)をつけ、この実は熟すと甘みがあって食べられます。ただし、中の種子にはタキシンという強い有毒成分が含まれているので、決して口にしないよう注意しましょう。この有毒成分は果肉以外すべての部位に含まれます。 常緑で育てやすいイチイを庭木として育てよう! tamu1500/Shutterstock.com 針葉樹のイチイは繊細な葉を密につけ、刈り込みに耐えるので生け垣のほかトピアリー仕立ても可能です。日本に自生してきた樹木なので、環境になじみやすく放任してもよく育ち、ビギナーにもおすすめ。庭にイチイを迎えいれてはいかがでしょうか。

-

宿根草・多年草

【完全保存版】シクラメンの育て方ガイド|冬から春まで楽しむ3つのコツと夏越しテクニック

シクラメンとはどういう花が咲く植物? LeonP/Shutterstock.com シクラメン(Cyclamen)は、サクラソウ科シクラメン属の多年生球根植物。原産地は、北アフリカから中近東、ヨーロッパの地中海沿岸にかけて。いずれも、夏に高温になっても湿度が低く、冬も比較的温暖な地域です。そんな環境のもと、野生のシクラメンは、低木の下や岩場などで群生しています。原種には、春に葉が出て開花する“春咲きタイプ”と、秋に花が咲いてから葉を出す“秋咲きタイプ”がありますが、現在出回っている園芸品種のほとんどが春咲きの「シクラメン・ペルシカム」から作出されたものです。 Sarit Richerson/Shutterstock.com ヨーロッパでは、その球根を豚が食べることから「豚のパン(Sowbread)」と呼ばれていたため、明治時代に日本に入ってきたときには、「豚の饅頭」という和名に。その後、植物学者の牧野富太郎氏により、「カガリビバナ」という名前がつけられました。花びらが反り返って咲く様が見事に表現された美しい名前ですね。 Shulevskyy Volodymyr/Shutterstock.com 日本では冬の鉢花の代表ともいえるシクラメン。華やかな姿でクリスマスや年末のギフトとしても人気です。その反面、「花が終わったらおしまい」のイメージを持つ人も多いようですが、シクラメンは球根を持つ宿根性植物。きちんと管理してあげれば、何年も楽しめますよ。 Aygul Bulte/Shutterstock.com 毎年新品種が登場して、突出した特徴があるものを除けば、一目では見分けがつかないほど多くの品種が出回っています。赤やピンク、白という従来からの花色に加えて、ブルー系やクリーム・黄色系など、今までなかったような色の品種も登場。さらに、覆輪や花弁がフリル状になるフリンジ咲き、花弁にウェーブがかかったロココ咲き(パピリオ咲き)、八重咲き、上向に咲くものなど個性的な花形も人気です。加えて、葉の美しさが注目されることも。ハート形(卵形や腎形のものも)が特徴的な葉は、緑色系と銀色系に大別できますが、光沢や斑の入り方など千差万別。花色とのコントラストにこだわってみてはいかがでしょう。 長く花を楽しめる! シクラメンを上手に咲かせる管理方法 シクラメンは上手に管理すれば5月頃まで長く花を楽しめるのも魅力です。長く咲かせるための3つのポイントをご紹介します。 ① 気温に応じて置き場所を変える Sarycheva Olesia/shutterstock.com シクラメンを購入したりプレゼントされた場合、どこに置いて育てますか? 日当たりのよい場所?それとも、室内の暖かい場所? もしくは、玄関付近でしょうか。 シクラメンを5月まで咲かせるには、11月から5月までの約半年の期間があります。 この期間の温度変化を私たちの生活に当てはめてみると、服装は薄手の長袖からコートやダウンジャケットを羽織るようになり、連休が過ぎれば日中は半袖が快適というように約半年の間で気温が大きく変化します。でも、シクラメンは人間のように服を脱ぎ着できないので、人の手で最適な場所に移動してあげる必要があります。 シクラメンが一番快適に過ごせる温度は、10~15℃。 この温度を目安に置き場所を変えてあげるのがコツです。 ② 次の花を咲かせやすくする「花がら摘み&葉組み」 シクラメンの花がらは、花茎の根本の近くを摘んで捻って引き抜きます。 シクラメンは次々と花が咲く植物ですが、咲き終わった花はそのままにしておくと種子をつけるために栄養を使ってしまいます。ですから、花がらをそのまま放置していると次の花が咲きにくくなってしまいます。 花びらが傷んできたり、花が茎から落ちてしまった花茎は早めに摘み取りましょう。 シクラメンの花がら摘みのコツは、花茎をつまんで花茎を捻るだけ。ハサミなどで茎の途中から切ってしまうと、切り口が腐って灰色カビ病の原因になる恐れがあるので、必ず手で捻って付け根からきれいに取り除きましょう。 根本を見ると葉柄と花茎は株の中心から出ているのが分かります。 また、シクラメンの花芽は「葉一枚につき一芽つく」と言われています。そのため、葉の数を増やすことはとても大事なことです、葉組みとはシクラメンの葉を組み替えることで、葉っぱの数を増やす大切な作業のことです。 シクラメンは球根植物で葉や花は球根の中心部分から出てきます。 シクラメンを葉組みせずにそのまま育てていると中心部分に葉が集まってしまい、球根の光を感じる部分が影になることで新しい葉や花芽をつけることができなくなってしまいます。 中心に集まった葉を外側へ組み直して上げることで球根に光が当たり、次の葉や花芽が出やすくなり、また常に葉の位置が変わることで葉と葉が重なって、重なった部分が黄色く変色したりするのを防いだり、株の中心の風通しをよくして灰色カビ病が出にくくなったりと、さまざまなよい効果があるので、こまめに葉組みをしてあげましょう。 ③ 水やり シクラメンの鉢物は、ほとんどが植木鉢が二重構造で底面に溜まった水を土中に吸い上げる形式の「底面給水鉢」に仕立ててあります。 水を鉢底に溜めておけば、シクラメンが自ら水を吸い上げるため、うっかり水をやり忘れてしまい水切れする心配がないのがメリットですが、その反面、水を溜めすぎると根腐れすることも。水やりに自信がない場合は、スティック状のガーデングッズ「サスティ」を土中に挿しておけば、水やりのタイミングが一目で分かります。 翌年も花を咲かせる夏越しの方法 2年目以降も楽しむためには、上手な夏越しがポイント。夏を越させるには、葉をつけたまま管理する「非休眠法」と、葉を枯らして球根だけにする「休眠法」の2つがあります。 シクラメンの原生地は雨季と乾季がはっきりと分かれている地域で、野生のシクラメンは雨季に生育が旺盛になり、乾季には生育せずに休眠する性質を持っています。原産地での開花期は「涼しい雨季」。そして、日本では冬が開花期になります。一方、「暖かい乾季」は日本では「夏」にあたりますが、高温に加えて湿度も高くなるため、シクラメンにとってはより過酷な環境といえます。ここでは、日本の夏を上手に乗り切るコツをご紹介します。 1.非休眠法 natali_ploskaya/Shutterstock.com 冬に購入した株の場合、4月近くになると、花数は極端に少なくなってきます。そして、5月に入り気温が高くなると、葉だけになります。枯れた花や色の悪くなった葉を取り除きつつ、普通に水をやりながら、雨がかからない日当たりのよい屋外に出して株を充実させましょう(ただし、強い直射日光に当てると葉焼けをおこすので注意)。 気温が25℃を上回る日が続くと、新葉は出なくなり、古い葉は黄変し、枯れていきます。6月に入り、葉が10枚以上残っていれば、生育させながら夏を越させる「非休眠法」が可能です。「控えめに水やりを続ける」「病害虫や根腐れに気をつける」といった手間はかかりますが、成長を止めないので株が大きくなり、10~3月までと半年近くも花が楽しめるメリットがあります。 屋外の風通しのよい場所に鉢を移動させて、水やりと薄めの肥料を与えながら育てます。蒸し暑くなる季節は、根からの給水が悪くなるので、与えすぎは根腐れの原因に。底面給水型の鉢では受け皿の水が減らず、藻が発生したり水が腐ったりするので、数日に一度は新しい水に取り換えましょう。また、普通の植木鉢では、鉢土の表面が乾くまで待ち、水を与えるときには鉢穴から流れ出るまでたっぷりとやります。 8月下旬になると、葉柄の付け根に、新しいつぼみを持った花芽が出てくるので、9月中旬頃までに植え替えを行います。 2.休眠法 Furiarossa/Shutterstock.com 葉が急激に枯れてしまい、10枚以下になってしまった株でも、球根が傷んでいなければ休眠法で夏越しできます。まずは元気な球根かを見極めます。「指で押してみて柔らかい」「カビが生えて腐っている部分がある」「一部分の葉が次々枯れていく(萎凋病などの可能性あり)」「土は湿っているのに葉が萎れたまま(根腐れしている)」といった症状があれば、残念ながら夏は越せません。 休眠させるためには、6月に入ったら意図的に水やりを止め、鉢土を乾燥させます。葉をすべて枯らして、球根だけを残すのです。球根植物の性質を利用しての夏越し法なので、球根を腐らせるリスクは低いのですが、非休眠法に比べ開花期が1カ月ほど遅くなるため、花を楽しめる期間は短くなります。 一度水を切ったら、8月中旬を過ぎて新芽が動き出すまで一切水は与えません。完全に葉が枯れたら、北側の軒下など涼しい場所に置きましょう。断水中に水がかかると球根が腐ってしまうので、雨はもちろん、ほかの鉢植えへの水やり時にも注意しましょう。 8月下旬になり花芽がつきはじめたら、植え替えのタイミングです。球根が堅いことを確認したら、古い土を全て落とし、古い根の2/3程度を切り落として新しい培養土で植え付けます。 シクラメンのおすすめ品種20選 赤系のイメージが強いシクラメンですが、近年では、パステルカラーや青味がかった紫など、新鮮な表情を持つ品種が毎年のように発表されています。花の姿や葉の色もじつにさまざま。育てやすい品種から、ニューフェイスまで、おすすめをご紹介します。 1.カール Photo/3and garden 細い花弁がクルッとカールした、これまでにないユニークな花形のシクラメン。草丈15cmほどのミニサイズですが、個性的な花姿で存在感抜群です。「麻野間園芸」のオリジナル品種で、突然変異で現れた1株を何年も地道に種子を取り交配を続け、品種の固定に成功しました。ガーデンシクラメンほど寒さに強くはありませんが、軽い霜程度なら問題ありません。雨を避けられる軒下や室内の明るく涼しい場所が適しています。 2.ジックス Photo/3and garden 白いガクと艶やかな赤い花弁のコントラストが個性的で、バイカラーになるつぼみもおしゃれ。寒さにも比較的強いので室内でも屋外でも楽しめ、ガーデンシクラメンとして地植えも可能です。連続開花性に優れ、たくさんの花が咲き、花もちもよいため、観賞期間が長いのも魅力。鉢植えにして、上から眺めるのもおすすめ。 3.フェアリーピコダブル Photo/3and garden 八重咲きのシクラメンで、バイカラーの丸い花が愛らしく、葉っぱの模様も美しい品種。「はら園芸」の育種で、花粉が出ないため花の寿命がとても長く、非常に丈夫。花は小中輪ですが、生育旺盛で夏にも冬にも強いので、鉢増ししながら育てると年々花数が増え、見事な大株になります。 4.天使の羽 Photo/3and garden 花弁がウェーブしながらうつむいて咲く姿がとても美しく、花もちが抜群。原種と園芸品種を掛け合わせて世界で初めて種間交雑に成功した品種で、30年の年月を経て生み出された奇跡のシクラメンです。耐寒性が強く屋外でも育ちますが、霜や雪には当てないほうが生育がよいようです。 5.ビクトリア Gurcharan Singh/Shutterstock.com 先端がフリルのように縮れ、白と赤のコントラストが可憐な品種。覆輪種の代表的な品種として根強い人気があります。品種改良が進み、フリンジ咲きや八重咲きなど多くの品種が誕生。たくさんつぼみがつき、長い期間楽しめるので、初心者にもおすすめです。 6.ヴェスタ 「ビクトリア」を改良して誕生した晩生品種で、白花の中心と縁に赤が入る典型的な覆輪花。高温に強いので、夏越しさせやすい品種です。 7.ピアス 白の花弁に先端から淡くピンクのグラデーションがかかる色合いが特徴。色の変化を楽しめることで、一大センセーションを巻き起こした品種です。花びらの先がうねる“ウェーブ咲き”や花弁に切れ込みの入る“ギザシリーズ”など種類も豊富に。高温になるとピンクが入りにくくなるので、やや涼しい場所に置いてあげましょう。 8.プラチナリーフ 茨城県の長谷川園芸が作出した品種「プラチナリーフ」は、光沢のある銀色の葉が特徴。光を当てるとピカピカと輝く葉は、カラーリーフとして寄せ植えにも重宝しそう。開花時期が12月からと長いので、クリスマスの装飾にも適しています。花形もよく、色はピンクとパープル、赤、ライトピンク、白、バイオレットの6色。 9.パピヨン 丸みを帯びた花弁が飛んでいる蝶を思わせる花姿。濃い桃色の縁に、刷毛で入れたような白い斑が特徴的。 10.ファルバラローズ Photo/3and garden シクラメンは香りが感じられない花ですが、フランスのモレル社が開発した「ファルバラローズ」は香りが楽しめる珍しいシクラメンです。花の縁には細かいフリンジが入り、淡いピンク色の可憐な花姿。咲き方はラッフル咲きまたはロココ咲きになります。満開になるとバラのような上品な香りとともに、優雅な雰囲気を醸し出し、お部屋を華やかに彩ってくれます。 11.森の妖精 Photo/3and garden 「森の妖精」は、日本の生産者により、耐寒性の強い原種とミニシクラメンなどを交配して作出された、寒さに強い小型の品種です。フリンジの花弁と、縁にかけてクリーム色からライトグリーンにグラデーションする色合いが特徴です。耐寒性が強いため、ガーデンシクラメンとして、また寄せ植えにも適しています。ただし、霜に当たると株が弱るので、地植えの場合は霜に当たらないように注意しましょう。 12.クレヨン Photo/3and garden 「クレヨン」は、花弁を彩る少し色がかすれたストライプ模様が、クレヨンで描かれたように見えることから、この花名が付けられました。花弁に模様があるシクラメンはとても珍しく、種類によってさまざまな色のグラデーションやコントラストが楽しめます。薄いピンク色に紫の紋がある「バイオレット」、薄いピンク色にワインレッドの紋がある「ワインレッド」、薄いピンク色にピンク色の模様がある「ネオンピンク」、薄いピンク色に濃いピンク色の模様がある「サーモン」などがあります。草丈は10~15cmとコンパクトで、ミニシクラメンの一種です。 13.ファンタジア 花弁の白い縁取りと、内側に向かって赤、ピンク、紫、マゼンタなどのグラデーションになるコントラストが特徴的な、フランス生まれの「ファンタジア」。花弁が厚く、花が長もちするうえに、花の形がハート形に見えることもあり、贈り物としても人気が高い品種です。耐寒性、耐暑性ともに強く、育てやすいのも特長です。「ファンタジア ローズ」「ファンタジア ブライトフクシア」「ファンタジア ディープパープル」「ファンタジア ディープマゼンタ」などの花色バリエーションがあります。 14.リリベル 花弁の縁がひらひらとしたフリンジ咲きのビクトリアタイプと、花弁の周囲に白い縁取りが入るファンタジアタイプの特徴を併せ持つ、ハイブリッドタイプのミニシクラメン「リリベル」。紫色の地に白の縁取りがシャープに見える「パープル」、フリンジの可愛らしさが際立つ「マゼンダ」などの種類があります。開花が早いうえに短期間で咲き揃うメティス種です。また、開花期も10月から翌年5月頃までと長く、1株あたりの花数が非常に多いので、花壇や鉢植えで華麗な存在感を醸し出します。 15.フュージョン 花弁の上下で花色が異なり、ストライプ模様が入ることもある「咲き分け」が特長の「フュージョン」。花色により「ネオンピンク」や「バイオレット」などの種類があります。オランダのスクネベルト社が開発した品種で、大輪系から中輪系までサイズも多様です。通常のミニシクラメンより花が大きく、鮮やかな花色と咲き分けの美しさから贈答用としても人気が高い品種です。やや耐寒性、耐暑性に弱いため室内での温度管理に注意が必要ですが、比較的育てやすいでしょう。 16.イリュージア Edimoh/Shutterstock.com 「イリュージア」は、下向きに咲く花というシクラメンの常識を覆し、上向きに花を咲かせた画期的な品種です。上向きに咲いた姿が魔法のようだったため、「幻想的」を意味するillusion(イリュージョン)から花名が付けられました。上向きに咲くだけでなく、花弁が外側に広がる形状のため、花自体が大きく見えます。大輪の花が株を覆うように咲き、鉢植えはブーケのような見た目になります。さらに、1輪の花が2カ月近くも咲き続けるため、贈答品としても人気です。オランダのスクネベルト社で作出され、世界に先駆けて日本で先行限定販売されました。フラワートライアルアワード2023植物部門Gold賞受賞。 17.黄色系品種 珍しい黄色系のシクラメンも登場しています。黄色みがかかったアイボリーの花の「ネオゴールデンボーイ」と、中心部分に口紅をさしたような「ネオゴールデンガール」などがあります。 18.ブルーシクラメン 赤やピンク色が多いシクラメンの中で、青いシクラメンはひと際異彩を放ちます。オランダのスクネベルド社が作出に成功し、フラワートライアルジャパン2024にて世界初公開、2025年に販売開始となった「ドラゴン」は、「ベラノ種」由来の青色シクラメン。安定した品質の種子系シクラメンで、自宅でも手軽に楽しめるようになりました。神秘的な深みのあるブルーが特長の「ドラゴンディープブルー」、淡いブルーが優美な「ドラゴンライトブルー」、「大栄花園」のオリジナル品種「SAMURAI(サムライ)」や「江戸の青」などの品種があります。 19.コウム Peter Turner Photography/Shutterstock.com コウム(Cyclamen coum (Eastern Sowbread))は、一般的な園芸店などでも入手しやすい原種のシクラメン。花色は白から濃いピンク、紫までと幅広く、丸みを帯びた葉が特徴です。耐寒性があるので、屋外での越冬が可能。夏場は地上部が枯れて休眠します。 20.ヘデリフォリウム Alex Manders/Shutterstock.com ヘデリフォリウムは、コウムと同じく原種のシクラメンで、フランス、ギリシャ、イタリア、バルカン半島、トルコなど地中海沿岸地域の石灰岩土壌、岩場、潅木地等で自生する品種です。原種のため花が小さめですが、強健で寿命が長く、地植えも可能です。葉の形や色には個体差があり、美しい模様が入るものやシルバーリーフもあります。地表面を覆うように葉を広げていくため、グランドカバーとしても利用できます。秋の早い時期から咲き始め、花色は白、ピンク、紫がメインです。 シクラメンの栽培トラブルQ&A 葉が黄色くなる ChrisGreenTea/Shutterstock.com シクラメンの葉が黄色くなる原因はいくつかありますが、その一つが温度管理の問題です。シクラメンは、5~15℃くらいの温度を好み、20℃以上、5℃以下になると葉が黄変してきます。温度管理には十分な注意が必要です。また、日光不足や肥料不足でも株が弱って、葉が変色します。シクラメンは、暖房を入れない日当たりの良い室内に置き、購入後1~2カ月経ったら肥料をやりましょう。 萎凋病などの病気に感染した場合も、葉が黄変します。萎凋病は水のやり過ぎなどが原因です。初期であれば消毒によって回復する場合もありますが、処置が遅れると廃棄するしかないので、水のやりすぎには注意しましょう。 葉がしおれて倒れる LaineN/Shutterstock.com シクラメンの葉がしおれる原因は水不足、水のやりすぎによる根腐れ、温度などです。シクラメンは水が足りなくても、多すぎても弱ってしまいます。風通しのよい場所に置き、土が乾ききる前に水やりをしましょう。また、5℃以下の低温に晒されたり、寒風に当たったりしても葉がしおれてしまいます。温度管理には注意しましょう。 株のバランスが崩れる 窓辺などの一方向から光が当たる環境に一定期間置いておくと、偏って成長してしまい、株のバランスが崩れます。窓辺などに置く場合は、時々鉢を回しながら育てるとバランスよく成長します。 育てやすい品種からシクラメン栽培を始めよう Natalia Greeske/Shutterstock.com 色鮮やかな花が少なくなる季節に、次から次へと花を咲かせるシクラメン。白、赤、ピンク、ブルー系に黄色系と花色だけでなく、フリンジ咲きや八重咲きなど、花姿や見た目の印象もバラエティーに富んでいます。一鉢あるだけで、冬の部屋も明るくしてくれることでしょう。まずは、育てやすい品種からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

-

寄せ植え・花壇

育種家パンジー&ビオラの“にじむ色”を美しく見せる寄せ植え術―シルバーリーフという引き算

育種家パンジー&ビオラの色は、なぜ“にじんで見える”のか フリル咲き小輪パンジー‘ペルクレア’。花日和作出。 花の色、模様、咲き方、草姿までを意図して掛け合わせ、時間をかけて選び抜かれた育種家のパンジー&ビオラ。一輪ごとの色の重なりや光の当たり方で変わる表情など、その魅力は近くで見てこそ分かる繊細さにあります。 ビオラ‘万葉菫 おぼろ月’。桂風園作出。 色と色の境界がはっきり区切られていないため、視線を向けたときに「ぱっと目に飛び込んでくる」というより、じわっと染み込むように印象的。この繊細な色合いは、寄せ植えで他の色や質感を重ねすぎると、簡単に埋もれてしまいます。だからこそ、花そのものを“主役”として扱う構成が求められます。 シルバーリーフは花色を濁らせない“名脇役” ビオラ‘アイクルール’の透き通るような花色が際立つ小さな寄せ植え。オレアリア‘リトルスモーキー’、コクリュウを合わせて。 そんな育種家パンジー&ビオラに武島さんが合わせるのは、シルバーリーフ。そこには「おしゃれだから」というだけでなく、きちんとした理由があります。 シルバーリーフは 無彩色に近い 明度が高く、光をやわらかく反射する だからこそ繊細な花の色を濁らせず、静かに引き立ててくれるのです。白やグレーに近い葉が背景になることで、パンジー&ビオラのにじむような紫、ブルー、ピンク、イエローは、より澄んで見えます。 「シルバーリーフは主役にはなりませんが、工芸品のような繊細な花色を持つ主役の花を一段引き上げるために、寄せ植えには欠かせない名脇役です」(武島さん) 初心者でもすぐ真似できる2種の寄せ植え 育種家パンジー&ビオラの繊細な色を楽しむなら、植物はあえて2種類だけという選択も、とても有効です。この寄せ植えで組み合わせているのは、主役のビオラ‘パスフリ ブルー’と、引き立て役のオレアリア‘リトルスモーキー’のみ。 主役の花を手前中央に配置し、後方にも2株、鉢の中で三角形になるように配置します。その三角形の間を埋めるように、シルバーリーフを逆三角形に配置すると、ナチュラルに仕上がります。植物の数を増やさないことで、ビオラの紫や青みがより澄んで、育種家ビオラの魅惑の色合いが際立ちます。 4種のシルバーリーフがつくる、静かな奥行き この寄せ植えでは、シルバーリーフ4種類を組み合わせています。それでも雑多な印象にならず、むしろ静かで上品に見えるのは、それぞれのシルバーリーフが「色」ではなく「質感の違い」として使われているからです。 中心的な存在になっているのが、この冬、武島さんがお気に入りのシルバーリーフのカルーナ。葉の美しさとともに、ごく淡いピンクの八重咲きの花が連なる姿は、花木と草花の中間のような、落ち着いた佇まいを見せてくれます。 そこに合わせているほかのシルバーリーフは、 葉が細かいもの 線的に立ち上がるもの ふわっと広がるもの と、形や動きがそれぞれ異なります。4種使っているのに「多い」と感じさせないのは、色数を増やさず、質感だけで変化をつけているからです。 花をたくさん咲かせなくても、色を重ねなくても、静かに整えられた寄せ植えは、冬の光の中でこそ、その品格をあらわにします。 ビオラ、カルーナ、クッションブッシュの3種で作ったリース寄せ植え。 武島さんの寄せ植えに学ぶ「色を引き立てる配置」 育種家パンジー&ビオラを引き立たせるには、色だけでなく配置にもコツがあります。 パンジー‘シエルブリエ’を中心に据え、エレモフィラやシロタエギクなどのシルバーリーフで囲んだコンテナ。 パンジー&ビオラは、視線が集まる中央やや前方に シルバーリーフは、縁や背景、流れを作る位置に 立体感は、葉の高さや細さで表現する シルバーリーフは、こんもりまとめるのではなく、流す・揺らす・抜けをつくるように配置することで、主役の花が浮かび上がるように見えます。色数を抑えながらも、単調にならない理由は、葉の形と質感の違いにあります。 シルバーリーフ、何を選ぶ? オレアリア‘リトルスモーキー’。 今回の寄せ植えで選ばれているシルバーリーフには、いくつかの共通点があります。 葉が細かい、または線的である 白すぎず、ややグレーがかる 冬の低温でも傷みにくい 左/エレモフィラ‘ホイップクリーム’ 中/ディコンドラ‘シルバーサーファー’ 右/クッションブッシュ‘プラチーナ’ いずれも「色で主張しないけれど、存在感はある」植物です。大切なのは、花より前に出ないこと。あくまで背景、あくまで土台として選びます。 ご紹介したシルバーリーフはいずれも常緑性の低木・半低木で、次のシーズンの寄せ植えにも再利用することができます。ただし日本の夏の高温多湿は苦手なものも多いので、春以降は置き場所を見直すことで、状態よく育てやすくなります。 冬の寄せ植えは「色数を減らす」と美しくなる 育種家パンジー&ビオラを主役にするなら、寄せ植え全体の色数は思い切って減らすと成功しやすいでしょう。足し算をやめることで、繊細な花の一色一色がきちんと“見える”ようになります。 色を盛らない。飾りすぎない。シルバーリーフという静かな存在だけで、花はいっそう澄み、深く、心に残ります。 冬の光の下で、色を引き算した寄せ植えを、ぜひ楽しんでみてください。

-

花と緑

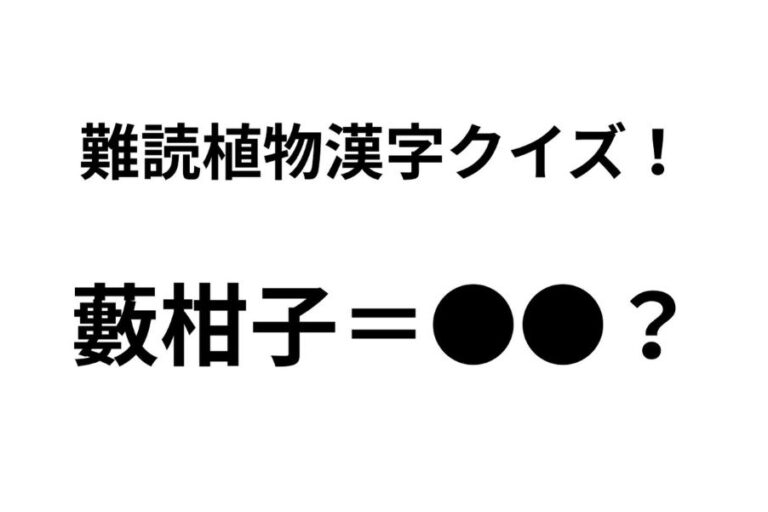

「藪柑子」ってなんて読む? 正解できたらすごい難読植物名漢字クイズ【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.29

縁起のよい植物!「藪柑子」ってどんな植物? Fumeezz/Shutterstock.com 実際に育てていても、漢字で表記されると案外分からない植物も多いもの。普段呼んでいるのとは違う名前があったり、意外な漢字表記があったり、植物の漢字も面白いものです。 そんな植物の漢字表記の中から、身近な植物に関するものをクイズで出題! 今回のお題は「藪柑子」。あなたはこの漢字が表す植物が分かりますか? ヒント 古くから日本人に愛されてきた植物。金運や福を招く縁起物としてお正月の飾りでもおなじみの存在です。 正解は… ↓ ↓ ↓ ↓ ヤブコウジ Hank Asia /Shutterstock.com ヤブコウジの基本データ 学名:Ardisia japonica科名:サクラソウ科属名:ヤブコウジ属原産地:日本、朝鮮半島、中国、台湾和名:ヤブコウジ(藪柑子、薮柑子、紫金牛)別名:ジュウリョウ(十両)、ヤマタチバナ(山橘)英名: Japanese Ardisia開花期:7~8月花色:白、ピンク形態:常緑性小低木樹高:10~30cm 10~11月に熟す赤い実と常緑の葉のコントラストが美しく、お正月の飾りとしてもおなじみのヤブコウジ。10~30cmとコンパクトに生育し、地下茎で増えるため下草のように利用されますが、サクラソウ科の小低木です。小さな花は白またはピンクがかった白で下向きに咲き、あまり目立ちません。『万葉集』にも山橘(ヤマタチバナ)の名で詠まれるなど、日本で古くから愛されてきました。葉の色や模様などの違いを楽しむ愛好家が多く、江戸時代には斑入りのヤブコウジが人気を集めて多くの品種が作出されたほか、明治期にもブームによって投機の対象となり、高値で取引されたこともあります。 赤い実がなるヤブコウジは、別名十両とも呼ばれ、センリョウ(千両)、マンリョウ(万両)、カラタチバナ(百両)などとともに金運や福をもたらす縁起のよい植物として親しまれています。乾燥は苦手とするものの、半日陰など日当たりの悪い場所でも生育し、日本の環境に適合して育てやすいので、初心者の方にもおすすめです。斑入り品種は軽やかな印象で、洋風の庭にもよく似合います。 「藪柑子」の由来とは? HoyaEuny /Shutterstock.com ヤブコウジは漢字では「藪柑子」や「薮柑子」と書きます。この柑子(こうじ)とは在来のミカンの1種で、ミカンの異名として使われることもあります。ヤブコウジという名前は葉や果実の様子が柑子に似ていること、薮の中に生育することが由来とされています。また、生薬名は漢名の「紫金牛(しきんぎゅう)」を用いることから、「紫金牛」と書いてヤブコウジと読ませることもあります。 ヤブコウジの別名である「十両」という名前は、実をたくさんつけ、樹高1m程度にまで育つマンリョウ(万両)に対し、1株に付ける実が少ないこと、コンパクトに生育することから定着したとされています。 クイズ一覧はこちら!

-

おすすめ植物(その他)

新年に迎えたい、運を整える縁起植物5選

【千両・万両】名前そのものが縁起。冬の庭を支える実もの低木 tamu1500/Shutterstock.com 植物名:センリョウ学名:Sarcandra glabra英名:Japanese spurge和名:千両(センリョウ)科名:センリョウ科(Chloranthaceae)属名:センリョウ属(Sarcandra)原産地:日本、中国、東南アジア形態:常緑小低木 Bigc Studio/Shutterstock.com 植物名:マンリョウ学名:Ardisia crenata英名:Coral berry / Ardisia和名:万両(マンリョウ)科名:サクラソウ科(Primulaceae)属名:ヤブコウジ属(Ardisia)原産地:日本、中国、台湾形態:常緑低木 千両・万両は、その名の通り古くから金運や繁栄の象徴として扱われてきた植物です。正月飾りや冬の庭の定番として見かけたことのある方も多いでしょう。 じつはこれらは半日陰を好み、冬の弱い日差しでも育ちやすいのが特徴。常緑で葉を落とさず、寒い季節も景色を支えてくれます。 鳥に実を食べられにくい品種を選べば、春先まで赤い実を楽しめるのも嬉しいポイント。庭木としても、鉢植えとしても、扱いやすい縁起植物です。 千両と万両の違いと、簡単な見分け方 「千両」と「万両」は名前も見た目もよく似ていますが、いちばんの違いは「赤い実がどこにつくか」にあります。 これはどっちでしょうか? Taromon/Shutterstock.com 千両(センリョウ)→赤い実が「葉の上」にのる 千両は、赤い実が葉の上に持ち上げられるようにつくのが特徴です。葉の付け根から実が立ち上がるため、上から見たときに実がよく目立ちます。 この姿から・お金を差し出す・福を掲げる といったイメージが重なり、縁起物としてお正月の生け花でもよく使われてきました。また、半日陰でも育ちやすく、庭の下草や鉢植えにも向く扱いやすさも魅力です。 万両(マンリョウ)→赤い実が「葉の下」にぶら下がる 万両は、赤い実が葉の下に房状について垂れ下がるのが特徴。一見すると実が見えにくく、よく見ると葉の陰に赤がのぞきます。 この控えめな姿が・内に蓄える・静かに満ちる といった意味合いと結びつき、縁起木として扱われてきました。庭木としての存在感があり、冬の庭に奥行きを与えてくれる植物です。 【南天】「難を転じる」名前が生んだ、守りの縁起木 Yashkin Ilya/Shutterstock.com 植物名:ナンテン学名:Nandina domestica英名:Sacred bamboo / Heavenly bamboo和名:南天(ナンテン)科名:メギ科(Berberidaceae)属名:ナンテン属(Nandina)原産地:中国形態:常緑低木 南天は「難を転じる」という語呂合わせから、古くより厄除けや魔除けの象徴として親しまれてきました。赤い実をつける姿は、冬の庭や玄関先でひときわ存在感を放ちます。 植物としてもナンテンは丈夫で、寒さに強く、一度根づけば手間がかからないのが魅力。冬の間も実を落としにくく、“変わらずそこにある”姿が安心感を与えてくれます。ちなみに、竹に似た姿から英名では「bamboo」と呼ばれるが、実際は竹の仲間ではありません。 Andriy Blokhin/Shutterstock.com 玄関脇や庭の背景木として取り入れるほか、鉢植えならマンションのエントランスにもおすすめ。一枝切って飾るだけでも風流です。 【スキミア】和洋を問わずなじむ、常緑×赤の安心感 植物名:スキミア学名:Skimmia japonica英名:Skimmia和名:スキミア(ミヤマシキミ)科名:ミカン科(Rutaceae)属名:スキミア属(Skimmia)原産地:日本、中国、ヒマラヤ地域形態:常緑低木 スキミアの魅力のひとつが、冬に見せる赤い表情。じつはこの「赤」には、2つのタイプがあります。 ① 実が赤く色づくタイプ ヨーロッパではクリスマスの花材としても用いられるスキミア。Sergey V Kalyakin/Shutterstock.com これは、雌株にできる果実です。受粉がうまくいくと、秋から冬にかけて赤く色づき、春先までその姿を保ちます。 果実は古くから・実る・蓄える・守る といった意味と結びつき、縁起物として扱われてきました。冬の間も落ちにくいスキミアの実は、「一年を通して安定している」「変わらず続く」そんなイメージを暮らしに添えてくれます。 ② つぼみが赤くふくらむタイプ Konstantinos Livadas/Shutterstock.com 一方で、実がついていないのに赤い実のように見えるスキミアもあります。これは。スキミアは春に白い花を咲かせますが、その前段階として、冬の間につぼみが赤く色づいて待機します。 この姿は・これから咲く・これから動き出す・兆しがすでに見えている という状態。新年のはじまりにふさわしい、「準備が整いつつある」「芽吹きの前触れ」そんな前向きな象徴として捉えることができます。 どちらも鉢植えにすれば玄関先やベランダで楽しめます。赤い実を楽しむか、赤いつぼみに春を待つか。そのどちらを選んでも、スキミアは新しい年の暮らしに静かな前向きさをもたらしてくれる植物といえるでしょう。 【ハボタン】重なる葉に込められた「福を重ねる」という願い 植物名:ハボタン学名:Brassica oleracea var. acephala英名:Ornamental kale / Flowering kale和名:葉牡丹(ハボタン)科名:アブラナ科(Brassicaceae)属名:アブラナ属(Brassica)原産地:ヨーロッパ沿岸部形態:一年草(または二年草扱い) ハボタンは、冬の寄せ植えや門まわりに欠かせない存在。幾重にも重なる葉の姿から、「福を重ねる」「めでたさが重なる」といった意味が重ねられてきました。 寒さに強く、真冬でも美しい姿を保つのが最大の魅力。春に向かってとう立ちしていく姿もまた、季節の移ろいを感じさせてくれます。 武島由美子さんの庭を彩るハボタンとパンジーのリース寄せ植え。 寄せ植えなら配置替えもしやすく、玄関周りなどを華やかに演出できます。 【柑橘類】実る姿が教えてくれる「満ちる」という感覚 キンカンは鉢植えでも育てやすくベランダにもおすすめ。DimaBerlin/Shutterstock.com 植物名:柑橘類学名:Citrus spp.英名:Citrus和名:柑橘類科名:ミカン科(Rutaceae)属名:ミカン属(Citrus)原産地:東南アジア形態:常緑低木 代表例・レモン(Citrus limon)・ユズ(Citrus junos)・キンカン(Citrus japonica) 柑橘類は、実をつける姿そのものが「満ちる」「実る」という前向きなイメージにつながります。冬に色づく果実は、庭やベランダに明るさを添えてくれます。 鉢植えなら場所を選ばず育てやすく、収穫して味わえるという実用性も魅力。観賞と食の両方を楽しめる点で、暮らしとの距離が近い縁起植物といえるでしょう。 おわりに AnnaNel/Shutterstock.com 縁起や開運は、未来を約束するものではありません。けれど、植物を迎え、手をかけ、季節を感じながら暮らしを整えることは、不安な時代において確かな「自分の行為」でもあります。 信じすぎず、期待しすぎず。それでも、少し前向きな気持ちになれるなら——縁起植物は、今の暮らしにちょうどいい存在なのかもしれません。 皆さまに、うれしいことがたくさんある年になりますように。

-

花と緑

お正月に欠かせない花の3択クイズ! 元旦草の別名もあるフクジュソウ(福寿草)は次のうちどれ?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.28

身近な花!「フクジュソウ」は次の3つのどれ? Fumeezz/Shutterstock.com お正月を彩る鉢花として人気の高いフクジュソウ。縁起のよい植物として古くから栽培され、江戸時代から多くの園芸品種も作られています。本来は2~4月に咲きますが、年末には開花調整された株が出回ります。日本は4種類のフクジュソウが自生しています。 さて、そんなフクジュソウには、よく似た花がいくつかあります。今回は、正しいフクジュソウの写真を選ぶ3択クイズ! フクジュソウは、次のA~Cのどれでしょう? A doroninanatalie4/Shutterstock.com B YUMIK/Shutterstock.com C Yukikazu/Shutterstock.com ヒント いずれもキンポウゲ科の植物で、早春に開花し、夏~秋には休眠するため、短い期間だけ地上に現れるスプリングエフェメラルです。花姿は似ていますが、葉の形などに違いがあります。 正解は… ↓ ↓ ↓ ↓ B YUMIK/Shutterstock.com フクジュソウの基本データ 学名:Adonis ramosa科名:キンポウゲ科属名:フクジュソウ属原産地:北海道~本州和名:フクジュソウ(福寿草)別名:ガンジツソウ(元日草)、ガンタンソウ(元旦草)、ツイタチソウ(朔日草)、エダウチフクジュソウなど英名:Far East Amur adonis、Amur adonis、Pheasant’s eyeなど開花期:2~4月花色:黄、クリーム形態:宿根草(多年草)草丈:20~30cm 早春に鮮明な明るい黄色の花を咲かせるフクジュソウ。花色は黄色が基本ですが赤や緑の品種もあり、地面から花茎を伸ばした頂部に、3cmほどの花を咲かせます。葉は細やかに切れ込んだ羽状複葉。花や葉などは太陽の動きに合わせて向きを変え、夜や曇りの日は花弁を閉じるという性質があります。早春に、ほかの花に先駆けて開花した後は、夏前に地上部を枯らして休眠するスプリングエフェメラルの1つです。 フクジュソウという名前は、春を告げるという「フクツグソウ(福告ぐ草)」が、語呂の悪さからフクジュソウ(福寿草)になったのが由来とされています。別名のガンジツソウ(元日草)やツイタチソウ(朔日草)は、旧暦のお正月頃に咲くことに由来します。日本に自生しているフクジュソウは、フクジュソウ、キタミフクジュソウ、ミチノクフクジュソウ、シコクフクジュソウの4種類で、ほかに多くの園芸品種があります。 croquette/Shutterstock.com フクジュソウは落葉樹の下のような、開花時期は日当たりがよく、その後は半日陰になるような場所を好みます。寒さに強く、マイナス10℃程度であれば地植えでも越冬し、特に防寒対策も必要ありません。ただし、乾燥や凍結には弱いので注意しましょう。休眠期である夏は涼しい場所で管理します。フクジュソウは全草に有毒成分を含むため、口にしないよう注意が必要です。特に、芽がフキノトウと似ているため、誤食しないように気をつけましょう。 orihashi photo/Shutterstock.com 残りの選択肢の花は… A キバナセツブンソウ doroninanatalie4/Shutterstock.com キンポウゲ科の多年草。開花期は2~3月で、光沢のある鮮やかな黄色の花を上向きに咲かせます。開花時は花を取り囲むようにすぐ下に葉がつき、花後に伸びる葉は掌状で光沢があります。ちなみに、花弁のように見える部分はじつは萼(ガク)です。南ヨーロッパ原産で、ヨウシュセツブンソウやエランティスなどとも呼ばれます。 C セツブンソウ Yukikazu/Shutterstock.com キンポウゲ科の多年草。2~3月の節分の頃に開花し、花弁のような白い萼(ガク)を開きます。葉は灰緑色で深く切れ込みます。関東地方以西に自生する日本固有の品種ですが、近年は乱獲や生息地の開発などにより激減していることから、環境省のレッドデータブックでは準絶滅危惧種に指定されています。 クイズ一覧はこちら!

-

寄せ植え・花壇

ハレの日を庭に迎える、一鉢の祝福――やさしい色でつくる、特別な日の寄せ植え

ハレの日の寄せ植えに求めたいのは「華やかさ」と「品」 ハレの日の寄せ植えというと、どうしても派手さに目が向きがちですが、ハレの日に本当に必要なのは目立つ装飾ではなく、場の空気を整える存在。この寄せ植えは穏やかな華やかさと品を兼ね備え、主役が“寄せ植え”になりすぎないのがポイント。 ピンク、ベージュ、乳白色、淡紫など、見る人の目に「刺激」として入らないやさしい色を重ね合わせ、安心感のある華やぎを演出しています。これらの花色は直射日光でも、曇りの日でも、光をやさしく受け止めてくれます。だから記念撮影などで人が近くに立ったときも、肌の色を自然に見せ、寄せ植えそのものが、そっと光を添える“レフ板”のような存在に。 華美ではないけれど、確かに特別。それが、この寄せ植えの“ハレ”のかたちです。 主役は小型ストック‘ベイビー’。お祝いの場に似合う理由 中心に据えたのは、小型で扱いやすいストック‘ベイビー’。通常のストックよりもコンパクトで、寄せ植えにすると全体のバランスが取りやすいのが魅力です。 八重から半八重咲きのふんわりと重なる花びらは、どこかブーケのよう。その立ち姿は、鉢全体を引き締めながら、祝福の象徴としてしっかり存在感を放ちます。 また、香りが穏やかに漂うのもポイント。人が集まるハレの日に、強すぎず、心地よく空間を満たしてくれます。 名脇役たちが生む、奥行きとリズム この一鉢の完成度を支えているのは、主役のストックを引き立てる植物たち。組み合わせのポイントは前述した色に加え、以下の3つがあります。 ① 形の違い|「立つ・揺れる・広がる」を重ねている まず注目したいのは、花や草姿の形の違いです。 やさしいピンクベージュのキンギョソウ‘トゥイニー’。 ストック‘ベイビー’、キンギョソウ‘トゥイニー’→ 花穂がまとまった“直立型”。ブーケの芯のような役割 左/エリカ‘Lフラワーレインドロップ’、右/エリカ‘アワユキ プリティレッド’ エリカ類、カルーナ、ビデンス‘ハニーピーチ’→ 細い花茎が立ち上がる“線の植物”。軽やかさと動きを演出 パンジー‘きもの’、アリッサム→ 横に広がる“面の植物”。株元を安定させる この寄せ植えは、「芯」となるストック‘ベイビー’を中心に、縦のリズムを生む花と、足元をまとめる花を重ねることで、一鉢の中に奥行きと立体感のある構成にしています。 ② 草丈の違い|自然な“段差”があるから美しい 高さのバランスも、この寄せ植えの完成度を高めています。 高さを出す:ストック‘ベイビー’、エリカ類、カルーナ 中間をつなぐ:キンギョソウ‘トゥイニー’、ビデンス 低く抑える:パンジー、アリッサム 極端な高低差ではなく、なだらかな段差にしているのがポイント。これにより、見た目が穏やかながら、祝いの席にふさわしい“品”が生まれ、どの角度から見ても美しいのです。 ③ 生育特性|「同じリズムで育つ」植物だけを選んでいる この組み合わせが優れている理由のひとつが、生育スピードと好む環境がほぼ同じという点です。 共通点は、 日当たり~明るい半日陰を好む 冬〜春に調子が出る 極端な乾燥や過湿を嫌う 生育が比較的おだやか どれか1つだけ暴れる、弱る、ということが起きにくく、寄せ植え初心者にも向いている、安定感のある組み合わせです。 大鉢が冬に効果的な理由&小鉢にリサイズする方法 この寄せ植えの鉢サイズは、直径75cm・高さ70cm。 この寄せ植えは、大鉢ならではのスケール感を活かした作品ですが、考え方はそのまま、小さな鉢にも応用できます。もしスペースがあるなら、大鉢には以下のようなメリットがあります。 ① 冬の庭に“高さのある華やかさ”を出せる 冬はどうしても、草丈が低く、視線が下がりがちになります。そこに高さのある鉢を使うことで、花が目線に近づき、冬でも立体的な景色が生まれ、遠くからでも存在感が出ます。冬の庭にこそ、大鉢は効きます。 ② 記念撮影で、人と花の距離が自然に近づく この高さの鉢は、人が立ったとき、花が腰〜胸の高さに来るのが大きな利点。ハレの日・記念日との相性がとてもいい理由です。 しゃがまなくても花と一緒に写れる 顔の近くに花が来ることで、写真が華やぐ 寄せ植えが“背景”ではなく“共演者”になる ③ 土量が多く、管理が安定する 見た目だけでなく、管理面でも以下のメリットが挙げられます。 水切れしにくい 温度変化を受けにくい 生育がゆっくりで、形が崩れにくい 「こんな大鉢、置けない…」という人へ 安心してください。考え方はそのまま、小さい鉢でも可能です。鉢台やテーブルを使えば、視線の高さは玄関やベランダでも再現可能です。目線に近く、写真映えもバッチリ。 ✔ おすすめサイズ 直径30〜40cm程度の鉢+鉢台(テーブルなど)の組み合わせ <リサイズするときの考え方> 使う花苗の数を減らします。ただし「役割」を減らさないのがポイントです。前述したように「芯・線・面」の構造は残せば小さいサイズでもハレの日に相応しい寄せ植えが作れます。 例えば: 芯(ストック):1〜2株 縦のリズム(エリカ or キンギョソウ):2〜3株 面(パンジー+アリッサム):3〜4株 植え込みの基本順序 ① まず「芯(柱)」を決める ストック‘ベイビー’、キンギョソウ‘トゥイニー’ 鉢の中央〜やや奥に配置 真上から見たとき、円の中心を意識 この時点で「この鉢はどこを正面にするか」も同時に決めています。 ② 次に「縦のリズム」をつくる エリカ類、カルーナ ストックの周囲に、放射状に配置 高さはバラけさせ、同じ高さに揃えない 大鉢はスペースがある分、高さを出す植物を“まとめて植えない”のがコツです。 ③ 最後に「面」でまとめる パンジー‘きもの’、アリッサム、ビデンス‘ハニーピーチ’ 鉢縁に沿って、リズムよく配置 色が固まらないよう、交互に入れる 株元が埋まることで、一気に「完成形」に近づきます。 「その日だけ」で終わらない、時間を楽しむ寄せ植え この寄せ植えは、12月頃に作り、冬を越えて春まで、約4〜5カ月楽しめる設計です。ストックやキンギョソウは厳寒期に一旦花がお休みするものの、分枝力に優れているため、寒さが緩むと同時に再び咲き進んできます。その間にもエリカやカルーナは長く彩りを保ち、パンジーやアリッサムが寒さの中で表情を深めていきます。 ハレの日の余韻を長く庭に残すためのお手入れのポイントをご紹介します。 手入れのポイント|ハレの日の美しさを長く保つために 水やり 表土が乾いたら、鉢底から水が流れるまでたっぷり 冬は夕方を避け、午前中の水やりがおすすめ 花がら摘み ストック、キンギョソウ、パンジーは花が終わったら早めに摘む アリッサムは軽く切り戻すと、再び咲き揃う 伸びすぎたら キンギョソウやビデンスは、伸びた分だけ軽く切り戻してOK エリカやカルーナは基本的に切り戻さず観賞が基本 肥料 植え付け時に元肥が入っていれば、2〜3週間後から薄めの液肥を月2回ほど 肥料過多は草姿が乱れるので控えめに ハレの日を迎えるための、舞台づくりをその手で ハレの日を祝うために、花を選び、鉢を置き、そこに人が集まる余白をつくる——それだけで、日常の中に「幸せの場所」は生まれます。 この寄せ植えは、花そのものを楽しむためだけのものではありません。写真を撮り、笑顔が重なり、その時間が記憶として残っていく——そんな瞬間を迎えるための舞台装置です。 ガーデニングの本当の魅力は、植物を育てることだけではなく、幸せな時間が生まれる空間を、自分でつくれること。 ハレの日の気持ちを、これからも何度でも迎えられるように。この一鉢が、そのきっかけになれば幸いです。

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード 夢の島公園」全国から選ばれた5人のガーデンコンセプト

第4回会場となる「夢の島公園」 「東京パークガーデンアワード」は、公益財団法人東京都公園協会が主催するコンテストです。気候変動が激しい現代において、“持続可能でロングライフ・ローメンテナンス”なガーデンづくりを目指しています。デザインはもとより、植物や土壌の高度な知識が求められ、今までのものとは一線を画すコンテスト。このアワードを通じて、サステナブルガーデンの制作、普及を後押しします。 今回の舞台となる『夢の島公園』は、東京都江東区にある海辺の都立公園で、運河に囲まれた人工島の中に位置しています。「夢の島」といえば、かつてはゴミの埋め立て地として知られていましたが、その負のイメージを払拭するため、1978年に『夢の島公園』が開園しました。その後、整備が進められ、現在ではユーカリやデイゴ、ヤシなどの熱帯・亜熱帯植物が植えられた緑豊かな海辺の公園に生まれ変わりました。園内には熱帯植物館やスポーツ施設、マリーナ、広大な芝生広場があり、都心からアクセスしやすい人気スポットとなっています。 コンテストのテーマは「海辺のサステナブルガーデン」 今回ガーデンが設けられるエリアは、『夢の島熱帯植物館』西側のグリーンパークの一画で、公園のシンボルであるユーカリの樹林地に面しています。広がる波をイメージした2本のウェーブガーデン(約24㎡)に、海辺の環境に適した宿根草を植栽。背景のユーカリとも調和する、ロングライフ・ローメンテナンスなガーデンが制作されます。2025年12月、土壌改良から作庭が行われ、11月の最終審査を迎えるまで、必要に応じてメンテナンスを実施。近年の激しい気候変動、とくに厳しい酷暑への対応も重要な課題です。3回の審査を経てグランプリが決定するまで、さまざまな予測を立てながら庭と向き合っていくことになります。 「持続可能なロングライフ・ローメンテナンス」であることに加え、審査で見る重要なポイント 2025年に行われた「第3回東京パークガーデンアワード」の審査の様子。今回の審査員は、福岡孝則さん(東京農業大学地域環境科学部 教授)、正木覚さん(環境デザイナー・まちなか緑化士養成講座講師)、吉谷桂子さん(ガーデンデザイナー)、本木一彦さん(東京都建設局公園緑地部長)、植村敦子さん(公益財団法人東京都公園協会 常務理事)。 第4回も“持続可能なロングライフ・ローメンテナンス”であることが欠かせないルールです。丈夫で長生きする宿根草・球根植物(=多年草)を中心に、季節ごとの植え替えをせず、季節の花が順繰りに咲くようデザインすることが求められています。 ●公園の景観と調和していること ●公園利用者の関心が得られる工夫があること●公園利用者が心地よく感じられること●植物が会場の環境に適応していること ●造園技術が高いこと●四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること●「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること●メンテナンスがしやすいこと●テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること ●総合評価※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われます。 第3回開催の砧公園で見られた“ロングライフ・ローメンテナンス”を実現しながら豊かに彩るための工夫 ここ数年、猛烈な酷暑が続いています。この異常な気候変動を乗り切るためには、耐暑性や耐乾性のある植物の選定、そして強くても爆発的に繁茂する種類は避けるなどの知識が必要です。またメンテナンスも欠かせない要素で、手入れのテクニックも審査の対象となります。メンテナンスはガーデナーの申請によって行うことが条件ですが、手入れの頻度(回数)も評価の参考になります。 そこで、「ロングライフ・ローメンテナンス」を実践するために、前回開催のコンテストガーデンで取り入れられた工夫をいくつか紹介します。 1. メンテナンス時の発生材(剪定枝など)をガーデン内で循環するためのバイオネストの設置 ガーデンの中央で大きなオブジェのような存在感を放っていた、印象的なバイオネスト(エリアA)。 2. ガーデンの土中に空気を送り込むための通気口の設置 直径20cmほどの穴に枝を組んで作った通気口。入り口部分にグラスの穂をあしらい、鳥の巣のような愛らしさを演出(エリアB)。 3. テントウムシを呼ぶための、バンカープランツを植栽 テントウムシがエサとして好むアブラムシが早春に集まるように植え込んだ原種のチューリップ(エリアC)。 4. 土中の微生物を活性化させるための、菌糸のステップを配置 キノコの菌床を円盤形に固めたステップ。植物の根の伸長を促すのに効果的(エリアD)。 5. シードヘッドになる植物を積極的に使う カールドン、アリウム、バーバスカム、バーベナのシードヘッドを巧み組み合わせ、秋~冬の景色に深みを与える(エリアE)。 全国から選ばれた5人のガーデンコンセプト どのエリアでガーデンを制作するかを決めるため2025年10月中旬に集合した5名のガーデナー。 コンテストのテーマとルールをふまえて制作するそれぞれのガーデンのコンセプトをご紹介します。 コンテストガーデンA花の巡り、風と大地の詩 【作品のテーマ・制作意図】 海辺という特有の環境に調和しながら、自然の力を活かした設計によって、サステナブルな公共空間のあり方を提案します。風が通り抜け、植物が揺れ、大地がそれを支える——この空間では、自然の要素が互いに響き合いながら機能します。植栽には、乾燥や高温に強く、施肥を行わずとも育つ植物を選定。水やりやメンテナンスを最小限に抑えることで、環境負荷を軽減しながら、美しさと生態系の豊かさを両立する構成としました。また、宿根草とグラス類を中心に、こぼれ種によって自発的に広がる植物を組み合わせることで、季節や年月の変化に応じて風景が移ろい、訪れるたびに異なる表情を見せるよう工夫しています。風に反応する草姿や色彩の変化は、来訪者の感覚に静かに働きかけ、風・植物・大地の関係性を通じて、自然との関わりを見つめ直す場となることを目指しています。 【植栽計画について】 海辺の環境に適応する植物を中心に構成し、自然の力を活かしながら持続的に育つガーデンを目指しました。潮風や強い日差し、乾燥といった海辺特有の条件に耐える宿根草やオーナメンタルグラスを主体とし、無施肥・最小限の水やりで維持できる植物を選定しています。これにより、環境負荷を抑えつつ、自然のリズムに寄り添う植栽管理を実現しています。 また、春から秋まで花が咲き継ぐ「開花リレー」を軸に、季節の移ろいが視覚的にも感じられるよう、色彩の重なりや草姿の変化を丁寧に計画しました。風に揺れるグラス類は海辺の風景に軽やかな動きを与え、球根植物は季節のアクセントとして景観に深みをもたらします。こぼれ種で広がる植物を組み合わせることで、植栽が自ら更新され、年月とともに自然に成熟していく仕組みも取り入れています。さらに、宿根草の間に一年草を適宜加えることで、季節ごとの彩りや変化を柔軟に補い、訪れるたびに異なる表情が楽しめる風景をつくります。こうした構成により、自然の動き・時間の流れ・生態系の豊かさが重なり合う、持続可能な植栽を目指しました。 【主な植物リスト】 宿根草:フロックス ムーディーブルー/ゲラニウム サバニブルー/アスフォデリネ ルテア/ダイアンサス カルスシアノルム/ゴリオリモン コリナム シースプレイ/エキナセア テネシーエンシス/ユーコミス ビッグボーイ/エリンジューム パリフォリウム/バーノニア レターマニー/スクテラリア インカナ/アスター アンレイズグラス類:フェスツカ エリアブルー/ブリザ メディア ラッセルズ/スティパ イチュー/エラグロスティス トリコデス/ペニセタム マクロウルム/アンドロポゴン テルナリウス/ミューレンベルギア カピラリス アルバ球根:スイセン ペーパーホワイト/ミニアイリス ペインテッドレディ/クロッカス ロマンス/ミニチューリップ ヒルデ/ダッチアイリス シンフォニー/カマシア クシッキー/アリウム シルバースプリング/アリウム ピンボールウィザード/ガルトニア カンディカンス/リコリス サンギネア コンテストガーデンB潮風に揺れるプレイフルガーデン-Playful Garden Swaying in the Coastal Breeze- 【作品のテーマ・制作意図】 ■ユーカリ樹林や公園風景を主役にする庭 ―夢の島公園の景観と調和した植物選び― ・公園の象徴であるユーカリ林を主役に、遠くからは樹林の前景として眺める花壇、入り込めばユーカリの壁を借景に、緑に包まれる植栽空間を創出。背後の樹林と庭の植栽がつながるよう視線の抜けや緑の連続感を意識し、園全体との一体感を演出します。 ・バンクシア、カリステモン、ハマゴウやメリアンサスなど、海辺の環境に耐えながら、豪州庭園を有する公園の既存植生や景観、海風の雰囲気に馴染む庭景を演出します。 ・冬季に訪れる来園者にも配慮し、花後も景観を彩るグラスや常緑樹、カラーリーフ類を混植し、季節ごとに表情が変わり、秋冬も映えるガーデンとします。 ■公園遊具・風景のきっかけとしての庭―利用者の関心を引き、居心地を生む仕掛け― ・子ども用遊具が少ない園内に、アスレチックや回遊ごっこを誘発する植栽空間を提案します。地面のウェーブ(アンジュレーション)と植栽の高低差で、歩くたびに景色が見え隠れする立体的な庭を演出し、眺めても歩いても楽しめる空間とします。 ・大人の見守りの視線は通しつつ、子どもにとっては草花のトンネルのように感じられる空間体験を演出します。園路沿いベンチを起点に、子どもの好奇心を植物へ導き、自然への関心を育む場とし、二列花壇の適所に通り抜けポイントを設けることで、アクセス性と回遊性を高めます。 【植栽計画について】 ■潮風に揺れる宿根草の庭 ―海岸環境に寄り添い、四季の移ろいを感じる庭―・バンクシア、カリステモン、ハマゴウ、シーラベンダーやコースタルローズマリーなど、耐風・耐塩・耐乾性に優れた海岸性の樹種をポイント的に配置し、庭全体に変化と海浜の雰囲気を映します。 ・海風に耐え支柱を必要としない樹種と、装飾性が高くもやや繊細な樹種を試験的に混植し、コースタルガーデンの新しい組み合わせを探ります。 ・もたれやすい草姿は、繁りやすい植栽やグラス類のそばに置き、互いに補完し合うよう計画。歩くことで植栽の色や草姿の変化を楽しめる配置とし、訪問者に発見や驚きを与えます。 ・強健種中心で単調になりやすい海辺の環境にも対応し、植栽の組み合わせや色・草姿のコントラストで多様な景観を実現し、季節や光の変化による表情も楽しめる庭を目指します。 ■微地形による環境の多様化と骨格植物の採用 ―気候変動下での持続性を生む工夫・ローメンテナンス―・アンジュレーション(微地形)を設けて排水性を確保し、乾燥に強いグラス類や低木を尾根部分に配置するなど、適所適植で植栽の安定性を高めます。 ・高低差や樹木ボリュームで異なる微気候(採光・通風・排水性の多様化)をつくり、異常気象による植物の全滅リスクを軽減。今後の気候変動(猛暑・豪雨・乾燥)を前提に、グラス類や強健種を一定割合植え込み、庭の骨格を安定化。 ・管理も容易なアガパンサス、エキナセア、グラス類や強剪定も可能な南半球由来の低木を視認性の高い要所(起伏の尾根やコーナー)に配置。マルチングやグランドカバーで乾燥防止と雑草抑制を図ります。 ・赤土を主として燻蒸したそば殻、有機物をすきこんで完熟発酵させた特製客土を用い、持込み雑草を最小化。団粒構造形成による排水性の向上とリン過多にならず、根付きもよい土づくり。あえて無肥料とすることで華美になりすぎない海辺らしい風景づくりと、オージープランツのリン酸やけに配慮。 【主な植物リスト】 宿根草:ユーフォルビア ウルフェニー/ユーフォルビア セギリアナ/トリトマ グリーンシェイド/モナルダ フィッツローザ/エキナセア ミニベル/エキナセア パリダ/シシリンチウム ストリアタム/スターチス ラティフォリウム/ホソバチョウジソウ/オレガノ マルゲリータ/アキレア マシュマログラス類:パンクスグラス プミラロゼア/ミューレンベルギア リンドハイメリ/ペニセタム アロペクロイデス/カレックス フェニックスグリーン/カレックス フラッカ低木:カリステモン ドーソンリバー/コースト バンクシア/グレビレア プーリンダ イルミナ/グレビレア ジョン エバンス/グレビレア ドーン パープル/メラレウカ タイムハニーマータル/ハマゴウ プルプレア/ギョリュウバイ ナニューム ルブルム球根: チューリップ トルケスタニカ/チューリップ シルビア/チューリップ ヒルデ/チューリップ タルダ インタラクション/チューリップ クレティカ パニア/チューリップ マーラ/チューリップ ビオレッタ/カマッシア カエルレア/カマッシア アルバ コンテストガーデンCStewardship Garden:The Way 【作品のテーマ・制作意図】 この庭は、まるで人の一生を映し出すかのような場所。最初は何も育たない砂地が、植物や小さな生き物たちのチカラ、そしてそこに暮らす人々の手によって、ゆっくりと豊かな土壌へと育っていく。それはまるで、子供が成長して大人になり、やがて成熟世代へと人生を重ねていく時間の流れと、重なり合っているかのよう。子供たちは砂のような柔らかな心で庭と遊び、自然からたくさんのことを学ぶ。大人になれば、その庭は家族や友人と収穫や語らいを楽しむ場所になり、成熟世代になれば、その成長した庭を眺めながら穏やかな、心豊かな時を過ごす。この庭は自然と人が共に成長し、砂が子供、豊かな土壌が大人へと成熟していくように、自然の再生と成熟への時、人生の旅路を映す『道』を示している。 【植栽計画について】 砂地を豊かな土壌へと育ててくれるのは植物、微生物、細菌、虫たち、そして少しの人の手。はじめに漉き込む堆肥は、その土地の土壌で作られたもの。なぜなら微生物や細菌は地域性があるからです。どこか遠くから良い資材を持ってきたとしても永続的な自然の循環は行われません。その土地だけの‘自然循環の在り方’を作り出すことが重要です。植える植物たちは潮風や乾燥に強い宿根草、そして環境に溶け込むような亜熱帯の宿根草を主軸とします。植栽は観る人々が‘思わず触りたくなるような’仕掛けを施します。それは、私が日々庭づくりで行っている‘参加型の庭づくり’に基づいています。驚きと興味は参加を促し、よき体験を生み出す。その‘関心’と’体験’こそ、サステナブルを巻き起こすものだと信じています。 【主な植物リスト】 宿根草:ユーパトリウム/トリトマ/ヘリオプシス/オミナエシ/オトコエシ/ペンテスモン/エキナセア/ベロニカなどグラス類:カールフォスター/ミスカンサス/ディプカンシア/カレックス/モリニア/コメガヤなど球根:アリウム/スイセン/ダッチアイリス/フリチラリア/カマシア/オダマキ/ラナンキュラス ラックス/ゲイソリザ/ツベロサム/シラーなど コンテストガーデンDSurFIVE Garden 【作品のテーマ・制作意図】 夏の猛暑や乾燥といった「過酷な環境を生き延びる力強さ(Survive)」×「海の波や生命のうねりを感じさせる (Surf)」を掛け、その植物のパワーが波のように広がり未来へとつながっていくイメージと、五感を刺激する植物の組み合わせを『SurFIVE』という言葉で表現しています。またガーデンのテーマカラーとしてオレンジの花色の植物を多く取り入れ、親しみやすさや太陽のもとで元気に咲く植物の生命力をアピールします。 【植栽計画について】 熱帯を思わせる個性的な形の植物をメインにして、一年を通してはっきりとしたシルエットを保つように計画しています。いくつかの同じ植物を違う場所にもリピートして植えることで、前後の花壇のつながりと、歩きながらガーデンのリズムを感じてもらえるように植物を配置しています。植え付け後は、剪定や水やりなどの手入れを最小限に抑え、人にも植物にとってもサステナブルで美しいガーデンを維持します。 【主な植物リスト】 宿根草: カンナ/クニフォフィア ルーペリ/メリアンサス マヨール/エキノプス /ロシアンセージ/アキレア/バーベナ ボナリエンシスグラス類:カラマグロスティス カールフォスター/カラマグロスティス ブラキトリカ/パニカム シェナンドア/エラグロスティス スペクタビリス球根: アリウム マジック/ミニチューリップ ショーグン/イフェイオン ウィズレーブルー/スイセン タリア コンテストガーデンE「東京サバンナ・バイ・ザ・ベイ」 〜地の記憶と環境を翻訳する庭 【作品のテーマ・制作意図】 かつて廃棄物で埋め立てられたこの島には、現在ユーカリの森を中心とした強健な植生が根づき、都市にありながら原始的で異国的な景観を生み出しています。今回、植栽地となるこの森の縁に広がる強い日射と潮風にさらされた芝生を目にしたとき、「ここは都市の果てに現れたアーバン・サバンナだ!」と直感しました。 植物を単なる装飾に限らず、この地固有の「環境を翻訳する存在」と捉え、来園者が海風・光・湿度・熱といった目に見えない環境を感覚・知覚できる場をつくります。「東京サバンナ」は景観的なサバンナの模倣ではなく、夢の島の歴史と環境条件から必然的に現れた都市の新しい風景です。都市と自然の狭間に生まれたこの庭を通じて、来園者が環境や植物との関わりを見つめ直し、都市園芸の新たな可能性を感じ取るきっかけとなることを願います。そしてこのガーデンが、見た目の美しさと維持のしやすさを兼ね備えた、持続可能な宿根草ガーデンの新しいスタンダードとして育まれれば幸いです。 【植栽計画について】 土地の過酷な条件を読み解き、徹底したローメンテナンス性、持続可能性を踏まえながら、美しく景観が維持できる計画としました。植栽計画は、強光、潮風、乾燥に耐える大型グラスをメインとした外皮構造を先に築き、その内側に小型宿根草を群植する二層構造としました。外層が強い環境要因を受け止めて微気候を生み、内層ではナース植物の効果により小型植物が守られながら安定して育ちます。 植物は侵略性が低く、かつ姿が乱れにくく支柱や過度な手入れを必要としない丈夫な種を厳選しました。内層の植栽は配置の自由度が高く、どこに植えても風景が破綻せず、誰もが維持・再現可能です。また低層種を入れ替えるだけで新たな景観を生み出せる柔軟性も持ち、さらに密植により除草の労力を軽減します。 そして、四季を通じて花や実を供給し、チョウや他の昆虫類に生息の場を与えることで都市に自然のリズムを呼び戻し、この地域の生物多様性に寄与します。「東京サバンナ・バイ・ザ・ベイ」は、美観・管理性・生態系の循環を兼ね備えた、海辺にふさわしい真のサステナブルガーデンの姿を示します。 【主な植物リスト】 宿根草:ビゲロウィア・ヌッタリー/エゾノヨロイグサ/ハマボウフウ/ヒューケラ・シャムロックなどグラス類:カラマグロスティス・カールフォスター/パニカム・ヘビーメタル/セスレリア・オータムナリス/フェスツカ・アメジスティナなど コンテストガーデンを見に行こう! Information 都立夢の島公園「グリーンパーク」内所在地: 東京都江東区夢の島2-1電話: 03-3522-0281https://www.tokyo-park.or.jp/park/yumenoshima/index.html#traffic開園時間:常時開園※サービスセンター及び各施設は、年末年始は休業。営業時間等はサービスセンターへお問い合わせ下さい。入園料:無料(一部有料施設あり)アクセス:東京メトロ有楽町線(Y24)・JR京葉線・りんかい線「新木場」下車、徒歩7分。東京メトロ東西線「東陽町」(T14)から都バス(東陽町-新木場、東陽町-若洲海浜公園)「夢の島」下車。高速湾岸線「新木場インター」より5分駐車場:有料