スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

3and gardenの記事

-

花と緑

「都道府県の花」3択クイズ! 青森県の花は次のうちどれ?【Let’s Challenge! 植物クイズ】Vol.22

豊かな自然と文化が息づく青森県 「青森県の花」は次の3つのどれ? Taromon/Shutterstock.com 本州最北端に位置する青森県。世界遺産の白神山地や渓谷美が楽しめる奥入瀬渓谷をはじめとする豊かな自然に、弘前城や三内丸山遺跡などの有名観光スポット、そして日本有数のお祭り「ねぶた祭」などもあり、自然から文化まで見どころがたくさんの人気の都道府県です。 そんな青森県を象徴する「木」はヒバ、「鳥」はハクチョウ、「魚」はひらめ。それでは、青森県の花は、次のA~Cのどれでしょう? A りんごの花 smoke_m/Shutterstock.com B 桜の花 Taromon/Shutterstock.com C 菜の花 smoke_m/Shutterstock.com ヒント 農業用に栽培されているものですが、花の美しさから春の開花時は観光スポットとしても人気があり、花まつりも開かれます。 正解は… ↓ ↓ ↓ ↓ A りんごの花 smoke_m/Shutterstock.com リンゴの基本データ 学名:Malus pumila(Malus domestica)科名:バラ科属名:リンゴ属原産地:ヨーロッパ東南部、中央アジア、西アジア和名:セイヨウリンゴ(西洋林檎)別名:リンゴ英名:apple開花期:4~5月花色:白、ピンク形態:落葉性高木樹高:3~10m 食用のリンゴは世界中で広く栽培され、リンゴの栽培品種は9,000種以上あるといわれています。青森県は、そんなリンゴの栽培面積・生産量ともに日本一で、全国の生産量の約6割が青森県産というリンゴ王国。冷涼かつ昼夜の寒暖差が大きい気候がリンゴ栽培に適し、明治時代初期に導入されて以後発展を遂げ、県民生活とも切り離せない「りんごの花」は、昭和46年に県の花として指定されました。 リンゴの開花期は4~5月で、桜の後に咲き始めます。数輪ずつまとまって咲き、ピンクのつぼみから白、またはピンクを帯びた花が開きます。満開に咲く姿は美しく、観賞用の庭木としても人気があります。 ikeda_a/Shutterstock.com 艶やかな赤いリンゴの実は見た目も美しく、旧約聖書の一節でアダムとイブが口にしてしまった「禁断の果実」は、多くの場合リンゴとして描かれるなど、古くから人々に親しまれてきました。リンゴの果実は栄養価が高く、ビタミンやミネラル、食物繊維、ポリフェノールなどを豊富に含みます。「一日一個のりんごは医者を遠ざける」という西洋のことわざもあり、美容や健康に効果を期待できます。 自宅の庭でリンゴを育てる場合、大きくなりやすいので、コンパクトに育てたいなら矮性品種を台木にした接ぎ木苗を植えるのがおすすめ。適切に剪定すれば小さく収めることができます。生食用には向きませんが、鈴なりになる小さな実が可愛らしく、温暖な地域でも育てやすいクラブアップル(ヒメリンゴ)も庭木やシンボルツリーとして人気があります。 岩木山を望むりんご園。smoke_m/Shutterstock.com クイズ一覧はこちら!

-

樹木

小さな庭でも育てやすい! 華奢でモダンな庭木コハウチワカエデの剪定・日当たり・水やり完全ガイド

コハウチワカエデの基本情報 Antoniya Kadiyska/Shutterstock.com 植物名:コハウチワカエデ学名:Acer sieboldianum英名:Siebold's Maple和名:コハウチワカエデ(小羽団扇楓)その他の名前:イタヤメイゲツ(板屋名月)、キバナハウチワカエデ(黄花羽団扇楓)科名:ムクロジ科属名:カエデ属原産地:日本(本州・四国・九州)形態:落葉性高木 コハウチワカエデは、漢字で「小羽団扇楓」と書き、別名イタヤメイゲツ(板屋名月)とも呼ばれます。学名はAcer sieboldianum、ムクロジ科カエデ属の落葉高木で、カエデの仲間です。コハウチワカエデの原産地は日本で、本州、四国、九州に分布。夏の強い直射日光や乾燥は苦手ですが、寒さや暑さに強く、日本の気候に馴染むので、放任してもよく育ちます。 コハウチワカエデは自然樹高が10〜15mにも達する高木です。「そんなに高くなるのなら、庭木として取り入れるのは難しいのでは?」と及び腰になってしまいそうですが、毎年きちんと剪定をすれば、樹高や樹形をコントロールすることができます。 コハウチワカエデの葉や花の特徴 zikko2020/Shutterstock.com 園芸分類:庭木開花時期:5〜6月草丈・樹高:10〜15m耐寒性:強い耐暑性:強い花色:クリーム色 秋に美しく色づくコハウチワカエデの葉には、5~11ほどの切れ込みが入ります。イロハモミジのようにシャープにはならず、やや丸みを帯びたフォルムで切れ込みが浅めなので、赤ちゃんの手のひらのような優しくかわいらしいイメージ。葉のサイズは5~8cmほどで、葉柄は2~5cmほど。葉裏の葉脈や葉柄、若い枝に細かな毛が多く見られるのが特徴です。 5~6月にクリーム色の花が咲く コハウチワカエデの開花期は5~6月で、花色はクリーム色。雌雄同株で雄花と両性花があり、15~20輪ほどの5弁花がぶら下がるように咲きます。花は小さくあまり目立ちません。花序には白い毛が密生しているのが特徴。開花後には長さ2cmほどの実(翼果)がつきます。2つの種子が合着して水平のプロペラ状となり、風に乗って遠くへ運ばれるつくりになっています。緑色の実は熟すと褐色になります。 華奢で和にも洋にも合うモダンな雑木で、シンボルツリーにも人気 nnattalli/Shutterstock.com コハウチワカエデは自然樹形がやわらかくまとまり、生育スピードがそれほど速いほうではないので、長く繊細な樹形を楽しむことが可能です。葉のフォルムが美しくモダンな雰囲気なので、和洋問わずにどんなスタイルの庭にも調和します。軽やかな葉は密に茂りすぎることはなく、バランスよく幹や枝が見えて鬱蒼とすることはほとんどありません。 meunierd/Shutterstock.com 自然樹高は10〜15mにも達する高木ですが、ゆっくりと成長して庭では基本的に5mほどの樹高にとどまるため、生育が早く剪定の手間がかかる樹種に比べて住宅向きの落葉樹といえるでしょう。繊細な樹形を生かし、玄関アプローチやフロントガーデンに植栽し、その家の顔となるシンボルツリーとして愛でるのもおすすめです。 コハウチワカエデの名前の由来と花言葉 nnattalli/Shutterstock.com コハウチワカエデ(小羽団扇楓)という名前は、ハウチワカエデに似ていて、より小型であることから。ハウチワ(羽団扇)は、葉の形を天狗が持つ羽でできた団扇に例えたものです。また、カエデは葉の形がカエルの手に似ていることから「かへるて(蛙手)」が転じてカエデになったと考えられています。 コハウチワカエデには「イタヤメイゲツ(板谷名月)」の別名がありますが、こちらは、ハウチワカエデの別名であるメイゲツカエデのような特徴を持ちながら、イタヤカエデに似ることが由来とされています。メイゲツカエデの名は秋の名月を楽しむ時期に落葉することや月明かりで美しい紅葉を楽しめることにちなみ、イタヤカエデは葉が旺盛に茂って板で吹いた屋根のように見えることが由来とされています。また「オオイタヤメイゲツ」というカエデもあります。 カエデの花言葉は「美しい変化」「調和」「遠慮」「大切な思い出」などです。 コハウチワカエデとハウチワカエデの違い 左/コハウチワカエデ、右/ハウチワカエデ。zikko2020、Flower_Garden/Shutterstock.com コハウチワカエデは、ハウチワカエデよりも葉のサイズが小さいのが特徴。ハウチワカエデの葉は10cm以上で、コハウチワカエデの葉は5~8cmほどとやや小ぶりです。葉柄の長さは、ハウチワカエデは葉の長さの1/4~1/2程度、コハウチワカエデが2/3~葉と同程度と、コハウチワカエデのほうが長めなのも特徴です。また、コハウチワカエデの花はクリーム色で、ハウチワカエデは赤い花を咲かせます。 コハウチワカエデの代表的な品種 Antoniya Kadiyska/Shutterstock.com 国内でポピュラーに流通しているコハウチワカエデの品種には、次のようなものがあります。 ‘笠取山(かさとりやま)’は、見た目は原種とほぼ変わりませんが、樹高がコンパクトで3mほどにまとまります。また、葉が明るいグリーンなのも特徴です。 ‘相合傘(あいあいがさ)’は、濃いグリーンの葉には7つほどの切れ込みが入り、サイズがやや大きいのが特徴です。 ‘袖の内(そでのうち)’は生育が遅めで、葉が密生します。葉は小さめで、9つに裂けます。 コハウチワカエデを栽培するデメリット guentermanaus/Shutterstock.com 人気の高いコハウチワカエデですが、デメリットについても把握しておきましょう。 夏の直射日光に弱く暑さで枯れやすいので注意が必要 コハウチワカエデが自生するのは深い山奥で、多様な樹種が葉を茂らせてお互いに日陰を作り出す場所のため、周囲に遮るものが何もなく真夏に直射日光が照りつける場所を苦手とする傾向にあります。強い日差しを受けて葉焼けしたり、葉を落としたりし、紅葉が楽しめなくなることもあるので、植える場所選びには吟味が必要です。 株立ちは手に入りにくい場合も 繊細な樹形が美しいコハウチワカエデを欲しがる人はとても多いのですが、近年は流通量が少なくなっており、入手しづらくなってきています。特に繊細な姿が魅力の株立ち樹形の株は人気があるためなかなか見つからないケースもあります。 落葉樹なので落ち葉の掃除は必須 コハウチワカエデは落葉樹で、晩秋に紅葉したのちにすべての葉を落とします。冬は目隠しとしての効果を失ってしまうほか、枯れ葉の掃除に手間がかかることも知っておきましょう。 コハウチワカエデの栽培12カ月カレンダー zikko2020/Shutterstock.com 開花時期:5〜6月植え付け・植え替え:12〜翌年3月肥料:12月頃(地植え)剪定:11~12月 コハウチワカエデのライフサイクルは以下の通りです。3月頃から新芽が動き出し、暖かくなると旺盛に葉を展開していきます。5〜6月に、小さな淡黄色の花が開花。10月頃にプロペラのような形をした実をつけ、11月下旬頃に紅葉した後、すべての葉を落として休眠します。休眠の期間は短く、地域によっては1月には樹液が動き出し、3月下旬頃には新芽を再び展開し始める……という1年のサイクル。一度根づけば、長い期間にわたって楽しめる植物です。 コハウチワカエデの栽培環境 Tom Curtis/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】コハウチワカエデは日当たり・風通しのよい場所を好みます。日照不足では成長が遅く、紅葉も美しく発色しなくなるので注意しましょう。ただし、強い直射日光や夏の西日は葉焼けの原因になります。 【日当たり/屋内】一年を通して屋外での栽培が基本です。 【置き場所】乾燥がやや苦手で、適度に水はけ・水もちのよい土壌づくりをすることが大切です。乾燥対策として、根元をバークチップなどで覆ってマルチングをしておくとよいでしょう。また、夏に西日が強く当たる場所では葉焼けすることがあるので、午前のみ日が差す東側などが植え場所に向いています。 耐寒性・耐暑性 日本の寒さ、暑さには適応しますが、栽培の北限は北海道南部くらいまでです。冬は寒風が吹きさらしにならない場所を選んでください。 コハウチワカエデの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 まず一年を通して日当たり・風通しのよい場所を選びましょう。植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘ります。掘り上げた土に腐葉土や堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきましょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 樹木用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり Afanasiev Andrii/Shutterstock.com 水やりの際は、木の幹や枝葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。真夏は気温が上がっている昼間に水やりすると、水がすぐにぬるま湯になって木が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。反対に、真冬は気温が十分に上がった日中に行います。夕方に水やりすると凍結の原因になるので避けてください。 【庭植え】 植え付け後にしっかり根づいて枝葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後は、地植えの場合は下から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いてひどく乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。また、枝葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、朝夕2回の水やりを欠かさないように注意します。冬は生育が止まり、表土も乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 sasimoto/Shutterstock.com 【地植え】 落葉してすぐの12月頃に、寒肥として有機質肥料を木の周囲にまき、土になじませます。 【鉢植え】 4〜5月、9〜10月、12月に緩効性化成肥料をまき、土になじませます。生育期に、木に勢いがなく成長が止まっているようなら、速効性のある液体肥料を水やりがわりに与えるとよいでしょう。 注意する病害虫 nechaevkon/Shutterstock.com 【病気】 コハウチワカエデに発生しやすい病気は、うどんこ病、炭疽病などです。 うどんこ病は、カビによる伝染性の病気です。葉、新梢などに発生しやすく、表面が白く粉を吹いたようになります。放置するとどんどん広がって光合成ができなくなり、やがて枯死してしまいます。窒素肥料を施しすぎたり、枝葉が繁茂しすぎて風通しが悪くなったりしていると発生しやすくなります。うどんこ病が出たら病害部分を摘み取って処分し、適用のある殺菌剤を散布して、蔓延するのを防ぎましょう。 炭疽病は、春や秋の長雨の頃に発生しやすくなります。カビが原因で発生する伝染性の病気で、葉に褐色で円形の斑点ができるのが特徴です。その後、葉に穴があき始め、やがて枯れ込んでいくので早期に対処することが大切です。斑点の部分に胞子ができ、雨の跳ね返りなどで周囲に蔓延していきます。密になると発病しやすくなるので、茂りすぎたら葉を間引いて風通しよく管理してください。水やり時に株全体に水をかけると、泥の跳ね返りをきっかけに発症しやすくなるので、株元の表土を狙って与えるようにしましょう。 【害虫】 コハウチワカエデに発生しやすい害虫は、アブラムシ、テッポウムシなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4㎜の小さな虫で繁殖力が大変強く、枝葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 テッポウムシは、ゴマダラカミキリの幼虫です。成虫が幹などに産卵し、木の内部に入って食害します。幼虫は1〜2年にわたって木の内部を食害し、木は徐々に樹勢が弱って枯死することも。木の周囲にオガクズが落ちていたら、内部にテッポウムシがいることが疑われます。発見次第、侵入したと見られる穴に薬剤を注入して駆除しましょう。 コハウチワカエデの詳しい育て方 苗木の購入方法 コハウチワカエデの苗木は流通が多くないため、通信販売などを利用すると便利です。幼木のコハウチワカエデは、葉の切れ込みが深いなど異なる形の葉をつけているときがありますが、成長すると通常の形の葉をつけるようになります。 植え付け wavebreakmedia/Shutterstock.com コハウチワカエデの植え付け適期は、休眠中の12〜翌年3月頃です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗木の根鉢よりも一回り大きな穴を掘って植え付けます。しっかりと根づくまでは、支柱を立てて誘引し、倒伏を防ぐとよいでしょう。最後にたっぷりと水を与えます。 【鉢植え】 鉢で栽培する場合は、入手した苗木よりも1〜2回り大きな鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから樹木用の培養土を半分くらいまで入れたら、苗木を鉢に仮置きし、高さを決めます。水やりの際にすぐ水があふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足して植え付けます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えましょう。しっかりと根づくまでは、倒伏を防ぐために支柱を立てて誘引しておきます。 剪定 Opas Chotiphantawanon/Shutterstock.com コハウチワカエデは成長速度が遅いため、頻繁な剪定はほぼ必要ありませんが、不要な枝や枯れ枝などは落葉期に整理するとよいでしょう。落葉樹は、葉を落とした後の休眠期ならいつでも剪定してよいものですが、コハウチワカエデは休眠期が短いため、剪定は早めの12月までに済ませるのがポイントです。 コハウチワカエデは樹形が左右対称にはならず、幹も真っ直ぐには伸びず不定形に成長します。自然な樹形のバランスを保ちながらすかしていく剪定を心がけるとよいでしょう。幹と競合するような勢いの強い立ち枝や、地際近くから伸びて樹形を乱している枝、内側に向かって伸びている逆さ枝、他の枝に絡んで邪魔になっている絡み枝、地際から出ているひこばえなどは元から切り取ります。また、枝が込み合っている部分があれば、風通しをよくするために邪魔な枝を元から切りましょう。ただし、コハウチワカエデは真夏に強い日差しが幹に当たると焼けてしまうことがあるので、すかしすぎないようにし、葉が程よく茂るようにします。 あまり大きくなりすぎないように、樹高を抑えたい場合は、幹を外側に向かう枝の少し上で切りましょう。 コハウチワカエデの繊細な樹形と季節感を楽しもう Antoniya Kadiyska/Shutterstock.com カエデの中でもぽってりとした葉姿がかわいらしいコハウチワカエデ。日本原産の植物のため環境に馴染みやすく、放任してもよく育つ庭木の一つです。新緑や紅葉が美しいのでシンボルツリーにするのもおすすめ。玄関アプローチやフロントガーデンに植栽してはいかがでしょうか。

-

宿根草・多年草

【シェードガーデンの救世主】半日陰でも存在感抜群の「リグラリア」種類・特徴、葉焼けを防ぐ夏越しの注意点

リグラリアの基本情報 imamchits/Shutterstock.com 植物名:リグラリア学名:Ligularia英名:Leopard plant、summer ragwort和名:マルバダケブキ(丸葉岳蕗)科名:キク科属名:リグラリア属(メタカラコウ属)原産地:東アジア形態:宿根草(多年草) リグラリアは、キク科リグラリア属(メタカラコウ属)の宿根草で、学名のLigulariaがそのまま流通名になっています。原産地は東アジアで、寒さに強く、適度に湿り気のある土壌を好み、乾燥しすぎるのを嫌います。真夏は強い日差しにさらされると、葉焼けすることがあるため植える場所には注意が必要で、半日陰などのシェードガーデンで活躍する植物です。国内では主にデンタータとプルツェワルスキーの2種と、園芸品種が流通しています。草姿はまるで違っているように見えますが、育て方は変わりません。草丈は40〜120cmほどです。 リグラリアの花や葉の特徴 Flower_Garden/Shutterstock.com 園芸分類:草花開花時期:5〜9月草丈・樹高:40〜120cm耐寒性:強い耐暑性:普通花色:黄 日本で主に流通しているリグラリア・デンタータとリグラリア・プルツェワルスキーの2種類は、一口にリグラリアといっても花姿や開花期は異なります。 リグラリア・デンタータ。Nadzeya Pakhomava/Shutterstock.com デンタータの開花期は主に7〜9月で、ツワブキに似た黄色い花を咲かせます。花茎を伸ばした頂部に、数輪がつきます。葉は円形がややつぶれた形で、径は30〜40cmほど。縁には細かく切れ込みが入ります。 リグラリア・プルツェワルスキー。Flower_Garden/Shutterstock.com プルツェワルスキーの開花期は主に5〜8月で、長く伸ばした花穂にびっしりと黄色い花がつきます。草丈は120cmほど。葉はデンタータに比べると薄く軽やかな印象で、大きな切り込みが入っています。 オタカラコウ。backpacking/Shutterstock.com これらの2種のほかに、日本には自生種としてメタカラコウ(Ligularia stenocephala)やオタカラコウ(Ligularia fischeri)も見られます。どちらも長い総状花序に黄色い花を咲かせる点が共通していますが、メタカラコウはオタカラコウよりも花や株が小さく、葉先がやや尖るといった違いがあります。山地の湿った場所などに自生し、山野草として園芸店で流通することもあります。 リグラリアの名前の由来や花言葉 ANGHI/Shutterstock.com 学名のLigulariaは、「舌」という意味で、舌状花に由来します。リグラリア・デンタータの和名は丸葉岳蕗(マルバダケブキ)で、フキに似た丸い葉をもち、山に自生することからこう呼ばれるようになりました。 リグラリアの花言葉は「先見力」「純情」などです。 リグラリアの代表的な園芸品種 リグラリア・デンタータは、国内にいくつかの園芸品種が流通しています。ここでは、主なものをいくつかご紹介します。 ‘ミッドナイトレディ’ guentermanaus/Shutterstock.com 葉は深みのあるグリーンで、茎と葉裏のブロンズ色とのコントラストが楽しめます。大株に育つと葉の径が20㎝ほどになり、庭のアイキャッチになります。 ‘ブリットマリークロフォード’ branchesaroundme/Shutterstock.com ややくすんだグリーンの葉をもち、その裏側はチョコレートカラー。イエロー系やシルバー系など明るい葉色のカラーリーフと組み合わせると、互いに引き立て合うことでしょう。株姿が整いやすく、シェードガーデンで風格のあるシーンを作り出します。 ‘パンドラ’ VladimirShnip/Shutterstock.com 艶のあるダークグリーンの葉裏はシックなチョコレート色。‘ブリットマリークロフォード’を改良して生まれた品種で、株張り30cmほどでコンパクトにまとまるのが特徴。狭小地や寄せ植えなどで活躍します。 リグラリアの栽培12カ月カレンダー 開花時期:5〜9月植え付け・植え替え:3~6月、10~12月肥料:3月頃か10月頃(鉢植え)種まき:9~10月 リグラリアの栽培環境 Svitlana Kolycheva/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】日なたから半日陰まで、場所を選ばずよく育ちます。真夏に強光線を浴びると葉焼けして見映えが悪くなるので注意。ただし、日照が不足すると、ヒョロヒョロと間伸びした草姿になり、葉色や花つきも悪くなります。 【日当たり/屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】適度に湿り気のある、腐植質に富んだ土壌を好みます。乾燥しやすい場所では、腐葉土や堆肥を多めにすき込んで対策しておくとよいでしょう。葉焼けを避けるため、朝のみ日が差す東側や、落葉樹の足元などチラチラと木漏れ日が差すような半日陰の場所が向いています。 耐寒性・耐暑性 寒さには強く、マイナス15℃くらいまで耐えるので、特に寒さ対策をしなくても戸外で越冬できます。耐暑性もありますが、夏の強い直射日光や乾燥にはやや弱いので注意しましょう。 リグラリアの育て方のポイント リグラリアに属するデンタータとプルツェワルスキーとでは見た目は別の花のようですが、基本的な育て方のポイントは変わりません。 用土 bluedog studio/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの約2週間前に、腐葉土や堆肥、緩効性肥料少量を混ぜ込んでよく耕してください。土に肥料などを混ぜ込んだ後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 草花用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり Zoom Team/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために茎葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。 真夏は、気温が高い昼間に行うと、すぐに水の温度が上がって株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。 また、真冬は、気温が低くなる夕方に与えると凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった日中に与えるようにしましょう。 【地植え】 根付いた後は、地植えの場合は下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らない日が続くようなら水やりをして補います。 【鉢植え】 日頃の水やりを忘れずに管理します。ただし、いつでもジメジメとした状態にしておくと、根腐れの原因になってしまいます。土の表面が乾いてから、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えてください。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。また、冬は土が乾燥しづらくなるので、与える頻度を控えめにしつつ、適宜水やりを続けてください。 肥料 New Africa/Shutterstock.com 【地植え】 強健な性質なので、植え付け時に元肥として緩効性肥料を施してあれば、追肥の必要はありません。株の生育に勢いがない時などがあれば、液肥を与えて様子を見てください。 【鉢植え】 3月頃か10月頃に緩効性肥料を少量、株の周囲にまきます。スコップなどで軽く耕し、土に馴染ませておきましょう。 注意する病害虫 devil79sd/Shutterstock.com 【病気】 リグラリアに発生しやすい病気は、灰色かび病などです。 灰色かび病は花や葉に発生しやすく、褐色の斑点ができて灰色のカビが広がっていきます。気温が20℃ほど、かつ多湿の環境下にて発生しやすい病気です。ボトリチス病、ボト病などとも呼ばれます。風通しが悪く込み合っていたり、終わった花や枯れ葉を放置していたりすると発生しやすくなるので注意。花がらをこまめに摘み取り、茎葉が込み合っている場合は、間引いて風通しよく管理しましょう。 【害虫】 リグラリアに発生しやすい害虫は、ナメクジなどです。 ナメクジは花やつぼみ、新芽、新葉などを食害します。体長は40〜50mmほどで、頭にツノが2つあり、茶色でぬらぬらとした粘液に覆われているのが特徴。昼間は鉢底や落ち葉の下などに潜んで姿を現しませんが、夜に活動します。植物に粘液がついていたら、ナメクジの疑いがあるので夜にパトロールして捕殺するか、難しい場合は、ナメクジ用の駆除剤を利用して防除してもよいでしょう。多湿を好むので風通しをよくし、落ち葉などは整理して清潔に保っておきます。 リグラリアの詳しい育て方 苗の選び方 苗を入手する場合は、がっしりと締まって勢いのあるものを選びましょう。 植え付け・植え替え Vlyaks/Shutterstock.com リグラリアの植え付け・植え替えは、秋~春に行うのがおすすめですが、真夏や真冬を除けばいつでも行えます。苗を入手したら早めに植え付けましょう。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗の根鉢よりも一回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えましょう。複数の苗を植える場合は、20〜40cmくらいの間隔を取ってください。 庭で育てている場合、環境に合えば植え替える必要はありません。ただし、植え付けから数年が経って株が込み合いすぎているようなら、掘り上げて株分けしてください。改めて植え直し、株の若返りをはかりましょう。 【鉢植え】 鉢で栽培する場合は、5〜7号の鉢を準備します。用意した鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから草花用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗をポットから取り出して軽く根鉢をくずし、鉢の中に仮置きして高さを決めたら、少しずつ土を入れて植え付けます。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取っておいてください。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から水が流れ出すまで、十分に水を与えましょう。寄せ植えの素材として、大鉢にほかの植物と一緒に植え付けてもOKです。 鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりして株の勢いが衰えてくるので、1〜2年に1度は植え替えることが大切です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取りましょう。根鉢を1/2〜1/3くらいまで小さくして、元の鉢に新しい培養土を使って植え直します。 日常の手入れ Greens and Blues/Shutterstock.com 【花がら摘み】 こまめに花がらを摘んで株まわりを清潔に保つことで、病害虫発生の抑制につながります。また、いつまでも終わった花を残しておくと、種子をつけようとして株が消耗し、老化が早まって花数が少なくなってしまいます。 【枯れ葉の整理】 リグラリアは落葉性の宿根草なので、冬には枯れた葉を整理し、株まわりをすっきりさせておくとよいでしょう。 夏越し・冬越し Anton Starikov/Shutterstock.com ●夏越し 【地植え】 一日中強い日差しを浴び続ける場所では葉焼けしやすいので、遮光ネットを張って日差しを遮りましょう。適度な湿り気を好むので、株元にはバークチップなどで覆ってマルチングし、乾燥から守っておきます。 【鉢植え】 真夏に強い日差しを浴び続けると、葉焼けすることがあるので、直射日光が当たらない半日陰の場所に移動します。鉢植え栽培では特に夏は乾燥しやすくなるので、水切れに注意し、株元にバークチップなどでマルチングを施しておきます。 ●冬越し 【地植え・鉢植え共に】 寒さには強いので、庭植え・鉢植え共に屋外で越冬できます。適度な湿り気を好み、乾燥を苦手とするので、株元にバークチップなどでマルチングをしておくとよいでしょう。 増やし方 Kunlanan Yarist/Shutterstock.com リグラリアは、種まき、株分けで増やすことができます。 【種まき】 種まきするメリットは、輸送などによる苗への負担がかからず、環境に馴染みやすいことです。敷地が広くてたくさんの苗が欲しい場合には、コストカットにもなります。 リグラリアの種子はほとんど流通していませんが、植え付けたリグラリアが開花した後につけた種を採取し、種まきして増やすことができます。開花した後にタンポポのようなふわふわとした綿毛をつけるので、飛んでいく前に採取し、密閉できる保存袋に入れて保管しておきましょう。 リグラリアの種まき適期は9〜10月で、発芽適温は15〜20℃です。 黒ポットに市販の草花用培養土を入れ、種を数粒ずつまきます。最後にたっぷりと水やりをしましょう。発芽までは風通しのよい半日陰に置き、乾燥しないように適度な水管理をしてください。発芽後は日当たりがよく、風通しのよい場所で管理します。本葉が2〜3枚ついて込み合ってきたら、適宜間引いて生育のよい苗を残しましょう。本葉が3〜5枚ついてしっかりした苗に育ったら、植えたい場所に定植します。 ※園芸品種の場合、親と同じ草姿になるとは限りません。 【株分け】 リグラリアの株分けの適期は、4月頃です。株を植え付けて数年が経ち、大きく育ったら株の老化が進むので、「株分け」をして若返りを図ります。株を掘り上げて4〜5芽ずつつけて根を切り分け、再び植え直しましょう。それらの株が再び大きく成長し、同じ株が増えていくというわけです。 リグラリアに似たツワブキとは? Future Hope/Shutterstock.com ツワブキはリグラリアと同じキク科の植物で、特にリグラリア・デンタータは草姿がよく似ています。 ツワブキはキク科ツワブキ属の多年草です。原産地は日本、朝鮮半島、中国。昔から日本でも野山に自生してきた植物なので、暑さ寒さに強く、環境に馴染みやすくて大変育てやすい草花です。リグラリアは落葉性ですが、ツワブキは常緑性で一年を通してみずみずしい葉を保ち、冬も足元が寂しくならないので重宝します。草丈は20〜50㎝くらいで、秋に黄色い花を咲かせます。主に花や葉を観賞する植物ですが、食用にもなります。 ツワブキの開花期は10〜12月で、花色は黄色、オレンジ、白など。花茎を長く伸ばした先端に、マーガレットに似た花を多数咲かせます。また、葉に斑が入る品種が多様にあり、カラーリーフとして楽しむ一面があります。 リグラリアはどこで購入する? Manfred Ruckszio/Shutterstock.com リグラリアは、園芸店などにも流通するようになりましたが、まだそれほど浸透しているわけではないようです。デンタータはホームセンターで販売されることもあるようですが、プルツェワルスキーはまだ流通量は少ないため、確実に手に入れたい場合は、宿根草の専門店(ナーセリー)などのインターネット通販などを利用するのがおすすめです。 好みのリグラリアを植えて庭に彩りを ahmydaria/Shutterstock.com シックな葉色が魅力のリグラリアは、シェードガーデンなどで活躍します。寒さに強く、強健な性質のため育てやすい植物の一つです。ぜひ庭やベランダなどに取り入れてみてください。

-

樹木

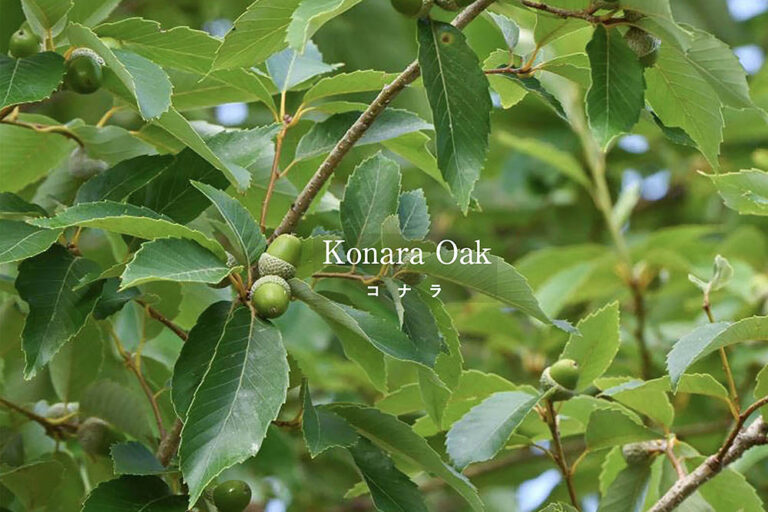

どんぐりから発芽させる! 初心者でもできる「コナラ」の育て方とシンボルツリーとしての魅力

コナラの基本情報 tamu1500/Shutterstock.com 植物名:コナラ学名:Quercus serrata英名:Konara Oak和名:コナラ(小楢)その他の名前:イシナラ、ナラ、ハハソなど科名:ブナ科属名:コナラ属原産地:本州・四国・九州、朝鮮半島形態:落葉性高木 コナラは、ブナ科コナラ属に分類される落葉広葉樹で、北海道から九州まで日本全国のさまざまな場所に広く自生しています。雑木林や里山といった自然の中だけでなく、公園や庭に植えられることもある身近な樹木です。まっすぐに伸びる幹とやさしい緑の葉が印象的で、秋になると可愛らしいどんぐりを実らせることで知られ、子どもたちや動物たちにも親しまれています。また、コナラは薪や炭の材料としても活用されてきた歴史があり、人間と自然とのつながりを感じられる魅力的な木です。 コナラの花や葉、実の特徴 tamu1500/Shutterstock.com 園芸分類:庭木開花時期:4〜5月草丈・樹高:10〜20m耐寒性:強い耐暑性:強い花色:黄色(雄花) コナラは基本的に1本の幹をまっすぐ伸ばす単幹樹形になります。葉は長さ5~15cm、幅5cmほどの先が尖った楕円形で、縁にはギザギザと大きな鋸歯が入ります。秋には黄葉や紅葉が楽しめます。花は葉の展開と同時期に咲き、1つの木に雄花と雌花の両方がつく雌雄同株です。雌花は葉の脇に咲いてあまり目立たず、雄花は3~6cmほどの黄緑色の紐のようになって垂れ下がります。灰褐色の樹皮は、樹齢を重ねると縦にひび割れが入ります。 コナラの木はカブトムシやクワガタがいる木としても有名。tamu1500/Shutterstock.com コナラのどんぐりは長さ2cm前後。先が尖っていて、小さな帽子のようなうろこ状の短い殻斗(かくと)が付いている、いかにもどんぐりらしい形が特徴です。 F_studio/Shutterstock.com コナラは庭木として使われることも Varts/Shutterstock.com コナラは、庭のシンボルツリーとしても人気があります。自然な雰囲気のある庭づくりに適しており、和風の庭にもよくなじみます。高木で大きく成長するものの、成長速度がゆっくりなため、手入れしながら好みの樹形に整えることができます。また、盆栽としても親しまれており、四季の移ろいを楽しめる点が多くの愛好家に支持されています。さらに、落ち葉を堆肥として活用できるため、環境に配慮したガーデニングにも役立ちます。観賞用と実用性を兼ね備えた、優れた樹木です。そのほか、薪やしいたけのホダ木、家具の木材などにも使われています。 コナラの名前の由来と花言葉 EvergreenPlanet/Shutterstock.com コナラという名前は、もう1つの日本の主要なナラであるミズナラが、別名「オオナラ(大楢)」と呼ばれているのに対し、葉やどんぐりが小さめであることから名付けられました。 コナラの花言葉は「勇気」「快活」「独立」などです。 コナラとクヌギやミズナラとの違い High Mountain/Shutterstock.com コナラに似た木としては、同じくコナラ属のクヌギやミズナラが挙げられます。葉やどんぐりが実るという特徴が似ているため混同されがちですが、それぞれに違いがあります。 gamoth/Shutterstock.com クヌギは樹皮が厚く縦に割れ、丸みを帯びた大きなどんぐりを実らせます。葉は細長く、深い切れ込みがあり、手触りもざらついています。殻斗はイソギンチャクのようにうねうねとした形が特徴です。 F_studio/Shutterstock.com ミズナラは湿った環境を好み、葉はやや丸みを帯びていて全体的にやさしい印象があります。どんぐりはややふっくらとして大きめで、殻斗も深め。コナラと見分けやすいポイントは葉で、ミズナラの葉はほとんど葉柄がなく、鋸歯がはっきりしているという違いがあります。 コナラは両者の中間のような性質を持ち、乾燥した土地でも育ちやすいことが特徴です。それぞれの違いを知って選ぶことで、より自分に合った木を見つけやすくなります。 コナラの栽培12カ月カレンダー High Mountain/Shutterstock.com 開花時期:4〜5月植え付け・植え替え:11~3月肥料:2月頃剪定:12~翌年2月種まき:10~12月 コナラの栽培環境 tamu1500/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】日当たりと風通しの良い環境を好みます。明るい場所で育てることで、葉がよく茂り健康な状態を保てます。半日陰でも栽培できますが、あまりに暗いと枯れてしまうので注意しましょう。 【日当たり/屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】比較的乾燥にも強く、土質を選ばずよく育ちます。大木に成長するので、十分なスペースを確保して植えましょう。また、真夏の西日や強い直射日光は避けたほうが無難。鉢植えの場合は半日陰に移動させるなどの工夫が効果的です。 耐寒性・耐暑性 日本に自生するコナラは耐寒性・耐暑性ともにあり、夏越しや冬越しの対策は特に必要ありません。 コナラの育て方のポイント 用土 F_studio/Shutterstock.com コナラは土質に対する適応力が高く、一般的な培養土でも問題なく育ちます。地植えの場合は、水はけのよい土壌を選ぶとさらに元気に育ちやすくなります。水がたまりやすい場所では、腐葉土や牛ふん堆肥を混ぜて土壌改良を行うと安心です。鉢植えでは、底に軽石を敷いて通気性を高めるなどの工夫をすると、根が健全に育ちます。 水やり ITP Media/Shutterstock.com コナラは比較的乾燥に強い木ですが、植え付け直後や夏場には水切れに注意が必要です。根がまだ張っていないうちは、水分を十分に吸収できません。根付くまでは必要に応じて水やりをしましょう。地植えの場合、根付いた後は自然の雨だけでかまいません。鉢植え場合は、表土が乾いたタイミングで鉢底から流れ出るまでしっかり水を与えます。冬は土が乾ききる前に与える程度の控えめの水やりをします。 肥料 tamu1500/Shutterstock.com 肥料は2月頃に株元に緩効性肥料をすき込むとよいでしょう。肥料が多いと成長速度が速くなり、庭木としては大きくなりすぎることもあるため、様子を見ながら控えめに与えるのがおすすめです。 注意する病害虫 High Mountain/Shutterstock.com コナラは比較的丈夫で病害虫の心配はあまりありませんが、「ナラ枯れ」と呼ばれる病気に注意が必要です。これはカシノナガキクイムシが媒介する病気で、進行すると葉が変色し枯れてしまうことがあります。特に夏場は注意が必要です。原因となるカシノナガキクイムシが発生しないよう、風通しをよくする剪定や、殺虫剤の散布が予防に効果的です。幹に小さな穴があったり、木くずのような粉が付着していたりする場合は、早めに対応しましょう。葉や幹の様子を観察し、異変を早期に見つけることが大切です。 コナラの詳しい育て方 植え付け・植え替え Sergii Kozii/Shutterstock.com コナラの植え付けには、落葉期である11~3月が適しています。この時期は木が休眠しているため、根に与えるダメージが少なく、活着しやすくなります。コナラは成長すると大きくなりやすいため、十分なスペースを確保して植えることが大切です。鉢植えで楽しむ場合は、定期的な剪定や植え替えを行うことで、コンパクトに育てることができます。 地植えでは特に植え替えは必要ありませんが、鉢植えは2〜3年に1回を目安に植え替えを。根詰まりを防ぐため、鉢の中で根が回っているようであれば、植え替えをしましょう。植え替えの際は、鉢を外して軽く根をほぐし、黒く傷んだ根は切り取ります。中粒の赤玉土7に腐葉土か牛ふん堆肥を3の割合で混ぜ込んだ配合用土を使って植え付けます。あまり大きくしたくない場合は同じ鉢に、大きくしたい場合は元の鉢よりも1〜2回り大きな(直径が3〜6cm大きな)鉢に植え付けます。 剪定・切り戻し VH-studio/Shutterstock.com コナラをコンパクトに収めるためには、定期的な剪定が必要です。剪定の適期は落葉期の12~2月。枝分かれしている部分や内側に伸びている枝を中心に整えます。伸びすぎた枝は付け根から、小さな枝は先端を軽く整えると自然な樹形になります。コナラは剪定に強く、初心者でも扱いやすい木です。主幹は放任すると背が高くなりすぎるので、作業しやすい高さで幹を切り落とし、芯をとめてコンパクトに保ちましょう。 5~9月の間は枝が旺盛に伸びるため、込み合った部分や不要な枝をこまめに取り除き、風通しよく管理しましょう。風通しよく保つことで、病害虫の予防にもつながります。ただし、この時期に剪定すると花芽を落としてしまうため、翌年の花数が減ることもあります。 夏越し・冬越し High Mountain/Shutterstock.com コナラは暑さにも寒さにも強く、特別な温度管理は必要ありません。屋外で年間を通して育てることができます。ただし、鉢植えの場合は冬に根が冷えすぎないよう注意が必要です。鉢の周囲にわらや布を巻いて保護すると安心です。 真夏の直射日光や乾燥には注意し、葉がしおれるようであれば、水やりの頻度を増やしたり、日の当たる時間が短い場所に置き場所を変更するなどしてみましょう。基本的に手のかからない性質のため、無理なく育てられます。 増やし方 コナラは、どんぐりの実を播く方法と、枝を使った挿し木の2つの方法で増やせます。ただし、挿し木は発根しにくく成功率が低いため、一般的にはどんぐりから実生で増やします。 どんぐりを播いて育てる方法 High Mountain/Shutterstock.com 秋に実るどんぐりを採取し、水につけて浮いたものを取り除きます。健康などんぐりを選んだら、湿らせた土に横向きか斜めに植え、軽く土をかぶせます。乾燥を防ぎながら管理すると、しばらくすると根が出て、春には発芽します。 発芽後は徐々に日光に慣らしながら育てます。芽が出てくる様子を見守るのは、とても楽しい経験になります。 コナラを育てる際の注意点 tamu1500/Shutterstock.com コナラは丈夫な木ですが、育て方によっては大きくなりすぎたり、病気にかかることもあります。日常のお手入れや観察を丁寧に行うことが、健やかな成長につながります。 コナラを大きくしすぎないためには? Bits And Splits/Shutterstock.com コナラは放っておくと大きく育つため、定期的な剪定が必要です。春から夏にかけて伸びる枝を中心に整えることで、サイズを抑えることができます。切りすぎを防ぐため、様子を見ながら少しずつ整えるのがポイントです。 剪定後には切り口に癒合剤を塗ると雑菌の侵入を防げます。コンパクトでもバランスの良い樹形を保つことで、庭に適した美しい姿に仕上がります。 コナラは薪を取るために育てられてきた樹木です。薪を取る際には地際で切り倒しますが、それでも株元から新しい芽が出てきて大きな木に育ちます。大きくなりすぎて困ったときは、大胆に切り戻してしまってもいいでしょう。 病気になったコナラは復活する? High Mountain/Shutterstock.com ナラ枯れなどの病気にかかった場合でも、初期段階であれば回復する可能性があります。枝の剪定や薬剤による対処を早めに行うことが重要です。 大きく育った木ほど対処が難しくなるため、日頃から葉や幹の変化に気を配りましょう。異常を見つけたら、早めに専門家に相談するのもひとつの方法です。 コナラを育ててみよう tamu1500/Shutterstock.com コナラは、基本的な管理や環境さえ整えば、初心者でも育てやすい樹木です。どんぐりが実る様子や、季節ごとの表情を楽しめる点も魅力的です。 シンボルツリーとして庭に植えたり、鉢植えや盆栽として育てたりと、楽しみ方は多様です。自然に寄り添いながら、暮らしの中で緑を楽しむきっかけとして、コナラを育ててみてはいかがでしょうか。

-

宿根草・多年草

チェリーセージは可愛らしい花を長く咲かせるハーブ! 育て方や魅力を解説

チェリーセージの基本情報 Cristina Ionescu/Shutterstock.com 植物名:チェリーセージ学名:Salvia microphylla/Salvia greggii/Salvia jamensis英名:Baby sage、cherry sage、blackcurrant sage、hot lips salvia和名:チェリーセージその他の名前:サルビア・ミクロフィア、サルビア・グレッギー、サルビア・ヤメンシス科名:シソ科属名:アキギリ属(サルビア属)原産地:メキシコ、アメリカ南部形態:低木 チェリーセージの学名は、Salvia microphylla/Salvia greggii/Salvia jamensis(サルビア・ミクロフィラ、サルビア・グレッギー、その交配種のサルビア・ヤメンシスをまとめてチェリーセージと一般に呼ばれています)。シソ科アキギリ属(サルビア属)で、低木に分類されており、大きく育つと草丈が1.5mほどになります。ハーブの一種で、芳香を持つのも魅力です。原産地はメキシコやアメリカ南部で、暑さに強い一方、寒さにはやや弱いので、霜対策が必要。関東以西で太平洋側などの暖地では、戸外で管理できます。冬には葉を落として休眠しますが、越年して春の生育期を迎えると、再び新芽を出して旺盛に生育します。 チェリーセージの花や葉の特徴 Alex Manders/Shutterstock.com 園芸分類:草花開花時期:5〜11月草丈:40〜150cm耐寒性:やや弱い耐暑性:強い花色:赤、白、ピンク、黄、オレンジ、紫、複色 チェリーセージの開花時期は5~11月で、長い期間にわたって咲き続けます。基本種の花色は鮮やかな赤。園芸品種も多く、白やピンク、アプリコット、黄色、紫などもあります。花穂をよく立ち上げ、唇のような形の唇形花が下からぽつぽつと咲き上がって穂状になります。野趣的な花姿は、ナチュラルガーデン向きです。切り花やポプリ、ドライフラワー、押し花などにしても楽しめます。 チェリーセージの葉は、軽くもむとフルーツのような甘い香りを放ち、ハーブティーやポプリに利用できます。 チェリーセージの名前の由来や花言葉 Jose Luis Vega/Shutterstock.com チェリーセージの「チェリー」は、サクランボのような甘い香りを放つことに由来します。属名のSalvia(サルビア)は、ラテン語の「salvare(治療)」「salveo(健康)」が語源です。 花言葉は「燃ゆる思い」「尊重」「知恵」など。「燃ゆる思い」は赤い花色から。「尊重」は、昔からセージ類が薬草として用いられてきたため、尊いものとして捉えられていたことによります。「知恵」はセージという言葉が賢い人という意味を持つことに由来します。 チェリーセージの代表的な種類 チェリーセージの主な種類や園芸品種を一部ご紹介します。 サルビア・ミクロフィラSalvia microphylla Rose Marinelli/Shutterstock.com サルビア・グレッギーSalvia greggii Salvia greggii‘Purple’ Wirestock Creators/Shutterstock.com サルビア・ヤメンシスSalvia x jamensis HappiNessPlants/Shutterstock.com 前項で紹介したサルビア・ミクロフィアおよびサルビア・グレッギーの自然交配種。これらの3つの品種はメキシコの山岳地帯で見られ、なかでもサルビア・ヤメンシスはもっとも高い標高の場所に分布しています。 比較的コンパクトで花つきがよく、花色も多彩。寄せ植えでも人気の高い品種です。 ‘ホットリップス’Salvia microphylla 'Hot Lips' COULANGES/Shutterstock.com ミクロフィラの園芸品種。季節や気温、環境によって、花色が赤になったり、赤×白の2色咲きになったりと、色が変化する特性があります。 ‘アメジストリップス’Salvia microphylla 'Amethyst Lips' Bremar/Shutterstock.com ‘ホットリップス’の後に市場にあらわれた色違いの品種。赤みがかった紫の花色が目を引きます。’ホットリップス’と同じく季節や環境などによって花色が変化するのが特徴で、移り変わる見た目を楽しめます。 ‘パールホワイト’Salvia microphylla 'Pearl White' 白い花が可憐な印象を与える品種。コンパクトで寄せ植えにも向いており、白を基調としたホワイトガーデンでも活躍します。ほかの多くの品種と同じく開花期が半年ほどと長く、楽しめる時間が十分とれるのもポイントです。 ‘ミラージュチェリーレッド’Salvia greggii 'Mirage Cherry Red' Sundry Photography/Shutterstock.com ミラージュシリーズは、耐暑性にすぐれた育てやすい品種として人気です。コンパクトで分枝性がよく、花もよくつきます。春から秋の終わりまで花が咲くので、花壇や庭を長く彩ってくれるでしょう。 チェリーレッドは、はっきりとした赤い花色と、葉や茎の緑色とのコントラストが印象的な品種です。 ‘ナイトモス’Salvia x jamensis 'Nachtvlinder' やや赤みを帯びた深い紫色の花が特徴の品種。オランダで作出され、近年日本にも輸入されました。茎や葉が細く花も小さめですが、花の色が濃くはっきりとしているので、存在感があります。 ‘ブルーノート’ Salvia splendens 'Blue Note' サルビアの中でも特に濃い青紫の花が咲く、フランスで育種されたハイブリッド種。長く伸びた花茎にたくさんの花を咲かせます。草丈がやや高くなるので、夏場は刈り込みを行って形を整えましょう。 ‘アイシングシュガー’Salvia greggii 'Icing Sugar' aniana/Shutterstock.com 鮮やかなピンク色の花を咲かせる、グレッギーの仲間。季節や環境によっては、薄いピンク色と濃いピンク色のバイカラーになります。寒さに強いので、関東より南の地域で育てる場合は戸外での冬越しが可能です。 ‘ムーンライトオーバー’Salvia x jamensis 'Moonlight Over Ashwood' 薄いオレンジ色の花と赤みがかった茎、班が入ったライム色の葉が特徴の品種。形を整えれば、花後もカラーリーフとして楽しめます。全体的に淡く明るい色調で花壇や庭に彩りを添える花です。 チェリーセージの栽培12カ月カレンダー 開花時期:5〜11月植え付け·植え替え:5月頃、9~10月肥料:5月、9月 チェリーセージの栽培環境 Cristina Ionescu/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】日当たり·風通しのよい場所を選びます。日照が不足すると花つきが悪くなったり、ヒョロヒョロとか弱い茎葉が茂って草姿が間のびしたりするので注意しましょう。 【日当たり/屋内】一年を通して屋外での栽培が基本です。ただし、寒冷地では冬は取り込むとよいでしょう。 【置き場所】酸性土壌を嫌うので、植え付け前に苦土石灰を散布することがポイントです。水はけ·水もちのよい土壤を好むので、有機質資材を投入してよく耕し、ふかふかの土づくりをしておくとよいでしょう。暑さには強い反面、寒さにはやや弱く、冬はマルチングなどで霜や凍結の対策をするとよいでしょう。関東以西の平地では、戸外でも問題なく冬越しができます。 耐寒性・耐暑性 耐寒性は品種にもよりますが、マイナス5℃程度。寒さにより地上部が枯れても翌春にまた芽吹きます。 チェリーセージの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 丈夫な性質であまり土質を選びませんが、酸性に傾いた土壤を嫌うので、植え付ける3〜4週間前に苦土石灰を散布して土に混ぜ込んでおきましょう。さらに1〜42週間前に、腐葉土や堆肥などの有機質資材を投入し、よく耕してふかふかの土をつくっておきます。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成します。 【鉢植え】 草花の栽培用に配合された園芸用培養土を利用すると便利です。 水やり topseller/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。真夏は気温の高い昼間に与えると、水がすぐにぬるま湯になり株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に行うことが大切です。 また、真冬に水やりする場合は、気温が低くなる夕方に与えると凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった真昼に与えるようにしましょう。 【地植え】 しっかり根づいて茎葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、水切れしないように管理します。根付いた後は、下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らない日が続くようなら、水やりをして補います。 【鉢植え】 日頃の水やりを忘れずに管理します。乾燥しすぎると株が弱るので、水切れには注意。土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。成長期を迎えてぐんぐん茎葉を広げるようになると、水を欲しがるようになります。気候や株の状態に適した水やりを心がけましょう。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、朝夕2回の水やりを欠かさないように注意します。 肥料 Sarycheva Olesia/Shutterstock.com 【地植え】 元肥を施して植え付ければ、追肥はほとんど必要ありません。株に勢いがないようであれば、液肥を施して様子を見てください。 越年後は、新芽が旺盛に動き出す5月頃と、暑さがおさまる9月頃に緩効性化成肥料を施します。 【鉢植え】 開花期間が長いので、真夏を除いた5〜7月、9〜11月上旬に開花促進用の液肥を与えます。10日に1度を目安にするとよいでしょう。 注意する病害虫 ほとんど病害虫が発生することはありません。 チェリーセージの詳しい育て方 苗の選び方 節間が短く、茎ががっしりと締まって丈夫な苗を選びましょう。 植え付け・植え替え Vlyaks/Shutterstock.com 植え付け適期は5月頃か、9〜10月です。ただし、ほかの時期にも苗が出回っていることがあるので、花苗店などで入手したら早めに植え付けるとよいでしょう。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗よりも一回り大きな穴を掘り、やや根鉢をくずして植え付けます。複数の苗を植え付ける場合は、30〜40cmの間隔を取りましょう。最後に、たっぷりと水やりします。 根付いて順調に生育していれば植え替える必要はありません。 【鉢植え】 鉢の大きさは、6〜7号鉢を準備しましょう。 用意した鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから培養土を半分くらいまで入れます。苗を鉢に仮置きし高さを決めたら、やや根鉢をくずして植え付けます。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底からたっぷりと流れ出すまで、十分に水を与えます。寄せ植えの素材として大鉢にほかの植物と一緒に植え付けてもOKです。 鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりして株の勢いが衰えてくるので、1年に1度は植え替えることが大切です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出して根鉢をくずし、新しい培養土を使って植え直しましょう。 日常のお手入れ mihalec/Shutterstock.com 【摘心】 苗を植え付けるタイミングで、新葉を2枚ほどつけた茎の頂部を切り取る「摘心」を行うと、下からわき芽が出てきます。このわき芽が勢いよく伸びたら、同様に摘心し、この作業を繰り返すと、分枝が進んでこんもりと茂った株になります。枝の数が多くなる分、花数も多くなるのがメリットです。ただし、「寄せ植えの花材の1つとして加えたいので、スマートな姿を保ちたい」といった場合には、不要な作業です。 【花がら摘み】 チェリーセージは花穂を立ち上げて、下から順に咲き上がっていきます。花穂が咲き終わったら、一番下の分岐点で摘み取ります。次から次へと花が咲くので、早めに摘み取りましょう。まめに花穂を摘み、落ちている花弁なども掃除して株まわりを清潔に保つことで、病害虫の抑制につながります。また、いつまでも終わった花穂を残しておくと、種をつけようとして株が消耗し、老化が早まって花数が少なくなってしまうので注意。花がらをまめに摘み取ると、次世代を残そうとして次から次に花がつき、長く咲き続けてくれます。 剪定・切り戻し 【剪定(切り戻し)】 チェリーセージは開花期間が長く、ある程度咲きそろった後は徐々に草姿が乱れてきます。夏前には草丈の半分くらいまで刈り取って、風通しよく管理しましょう。すると秋から再び勢いを取り戻して生育し始め、晩秋まで開花を楽しめます。 なお切り戻しをする際には、切る位置をよく確認しましょう。新芽のすぐ上で切ることで、新しい茎が伸びてよく分枝するため、全体の形が整いやすく、花つきもよくなります。 新芽に気づかず切ってしまうと、茎の伸びが悪くなり、茎の長さが揃わず全体の形が整わなくなることがあります。株の状態をよく観察しながら剪定することで、チェリーセージの健康や見た目の美しさを保ちやすくなるでしょう。 【冬越し前の刈り取り】 冬にチェリーセージの地上部が枯れたら、地際で刈り取っておきます。霜が降りる地域などでは、バークチップなどで厚めにマルチングをして、寒さ対策をしておくとよいでしょ 増やし方 Kunlanan Yarist/Shutterstock.com 挿し木、種まきで増やすことができます。 【挿し木】 挿し木とは、枝葉を切り取って地面に挿しておくと発根して生育を始める性質を生かして増やす方法です。植物の中には挿し木ができないものもありますが、チェリーセージは容易に挿し木で増やせます。 挿し木の適期は、6月頃です。新しく伸びた枝を2節以上つけて切り口が斜めになるように切り取ります。採取した枝(挿し穂)は、水を張った容器に1時間ほどつけて水あげしておきましょう。その後、水の吸い上げと蒸散のバランスを取るために下葉を2〜3枚切り取ります。3号くらいの鉢を用意して新しい培養土を入れ、水で十分に湿らせておきます。培養土に3カ所の穴をあけ、穴に挿し穂を挿して土を押さえてください。発根するまでは明るい日陰に置いて乾燥させないように管理します。十分に育ったら、植えたい場所へ定植しましょう。 挿し木のメリットは、親株とまったく同じ性質を持ったクローンになることです。 【種まき】 チェリーセージは、ビギナーでも種まきから育てられます。種まきからスタートするメリットは、輸送などによる苗への負担がかからず、環境になじみやすいことです。敷地が広くてたくさんの苗が欲しい場合には、コストカットにもなりますね。 発芽適温は20℃前後。種まきの適期は、春まきなら十分に気温が上がった5月頃、秋まきなら9月下旬〜10月です。 まず、セルトレイに草花用にプレンドされた市販の培養土を入れます。中央に穴をあけて種子を2〜3粒ずつ播き、ごく薄く土をかぶせましょう。最後に浅く水を張った容器に入れて、底から給水します。これはジョウロなどで上から水やりすると水流によって種が流れ出してしまうことがあるからです。発芽までは暖かく明るい半日陰で管理し、乾燥しないように適度に水やりをしましょう。 発芽後は日当たりのよい場所で管理します。本葉が2〜3枚ついたら、勢いがあって元気のよい苗を1本のみ残し、ほかは間引きましょう。ビョロヒョロと伸びて弱々しい苗や葉が虫に食われている苗、葉が黄色くなっている苗などを選んで間引きます。間引いた後は、黒ポットに培養土を入れて植え替えます。10日に1度ほど薄い液肥を与えて育苗し、十分に成長したら花壇や鉢などに植え付けます。 チェリーセージを植えてはいけない⁉︎ 間違った情報に注意 Tom Meaker/Shutterstock.com 「チェリーセージを庭に植えてはいけない」と、ネットの情報に書かれているのを目にしたことがあるかもしれませんが、他のガーデンプランツと比較して注意を払わなければいけないほど、危険な植物ではありません。 ここでは、植えてはいけないといわれている項目について検証します。 大きくなりすぎることはない “繁殖力が旺盛でどんどん広がるため、地植えでは特に注意が必要”という説明がされている記載を見かけますが、チェリーセージは茎が細く、温暖な地域でも冬に枯れ込む場合もあり、大きくならないことが多いです。※品種や環境によっては、大きくなることがあります(西日本の海沿いのごく温暖な地域など)。 また、近年は40〜50cmに収まる品種も多く、大型の宿根草に比べればコンパクトな種類です。こぼれ種や地下莖で広がって手に負えなくなるなどということもないので、隣家の土地まで侵食する恐れを感じる必要はありません。もし、株が増えて大きさを抑えたいならば、他の宿根草の手入れと同様に、間引き剪定や株分け、花がら摘みを行って種子がつかないようにすれば、こぼれ種による増殖の心配もありません。 毒成分を含むとのうわさがある tamu1500/Shutterstock.com シソ科アキギリ属のセージに分類されるチェリーセージは、芳香を持つハーブの一種です。“身体に有害な成分が合まれている可能性がある"という記述が一部のネット記事に見られますが、他のハーブの利用と同様に、幼児や妊婦の利用にはやや注意が必要という範囲内です。大量摂取や高用量·長期間の使用には注意が必要ですが、一般的な使用法であれば過度に恐れる必要はありません。チェリーセージが特筆して毒性があるといううわさに惑わされず、香りのよい丈夫なハーブとして、上手に利用しましょう。 チェリーセージのコンパニオンプランツ効果とは Pavel105/Shutterstock.com チェリーセージは甘い香りを持っていますが、この香りを嫌ってアプラムシなどが寄りつかないとされています。そのため、コンパニオンプランツとしてアブラムシなどがつきやすい植物と一緒に植えるとよく、キャベツやニンジン、ローズマリーなどと相性がよいようです。 チェリーセージの木質化を防ぐ方法 cynoclub/Shutterstock.com チェリーセージは低木に分類されており、株が古くなると木質化してきます。木質化すると緑色だった枝が木のように茶色になり、手触りも硬くなります。木質化した枝からは新芽が出にくいため、木質化を放置すると、新しい枝が伸びにくくなるので注意しましょう。 木質化による成長の鈍りを防ぐためには、こまめな切り戻しが重要です。葉を数枚残しながら木質化した枝を切り戻し、株元から新しい枝が生えるようにするとよいでしょう。 株が古くなるほど木質化が進みやすく、生育のスピードが遅くなります。ある程度年数が経ったら、挿し木をして新しい株を作るのも一案です。切り戻しや挿し木を適切に行い、株を更新しながら育てるのが、チェリーセージを長く楽しむコツです。 チェリーセージの利用方法 サクランボのような甘い香りが魅力のチェリーセージですが、あくまでも観賞用の園芸品種。料理に使うスパイスである“セージ”は、コモンセージという別の食用品種です。 花はエディブルフラワーとしてサラダや飲み物に使う例もあるものの、基本的には観賞用の植物を食べることはあまりおすすめできません。食卓や料理のお皿に置くと華やかですが、心配な場合は口にせず、あくまで飾りとして楽しみましょう。葉も食用には適しません。 チェリーセージのよい香りを生活に取り入れたいなら、ポプリやアロマオイルなどの使い方がおすすめです。乾燥させた花や葉を布袋に入れるとサシェになり、植物油に入れるとアロマオイルになります。サシェやアロマオイルをお風呂に入れても、香りを堪能できるでしょう。 チェリーセージの花や葉を10分ほど煮出したものを冷ますとアロマ水になります。湯船やリネン類に吹きかければ、空間に広がる香りを楽しめるでしょう。 また、束ねたチェリーセージに火をつけてすぐに消し、その煙で空間やパワーストーン、推奨などを浄化したり、虫よけにしたりする、西洋のおまじないのような使用方法もあります。 チェリーセージで夏から秋にかけての庭を華やかに Helen J Davies/Shutterstock.com 甘い香りを漂わせるハーブの一種で、夏から秋にかけて長くガーデンを彩ってくれるチェリーセージ。株姿が乱れてきたら、切り戻しながら管理するのがポイントです。切り戻した葉や茎は、便利なハーブとして、ドライフラワーやポプリにしたり、お風呂で楽しんだり虫除けにも使えます。庭やベランダなどに取り入れて、楚々とした花姿を愛でてはいかがでしょうか。

-

家庭菜園

11月からでも間に合う! 家庭菜園TOP5|玉ねぎ・イチゴ・葉もの・そら豆・スナップえんどうの始め方

まずは「共通準備」チェックリスト 用土:新しい野菜用培養土。通気性UPのためにパーライトor軽石1〜2割をブレンド。 元肥:緩効性肥料を控えめに。低温期は効き方がゆっくりになるため。 容器サイズ:各野菜ごとに解説。 防寒:不織布のベタがけ、黒マルチ、ワラ、風よけネットなどで北風対策。 水やり:秋冬は低温により蒸散量が少ないので、土が乾きにくいので過湿に注意。 <プランターの場合>表土が乾いてから2〜3日してから、朝に水やり。夜まで水が残ると加湿で根腐れの原因に。受け皿の水は捨てる。 <地植えの場合>植栽直後と活着(根が安定する)までの2週間は2〜3日に1回水やりし、その後は基本的に自然の降雨に任せる。 日照:直射4時間以上を目標に。 <地域メモ>寒冷地:玉ねぎ、そら豆はなるべく早めに。苗から、保温前提で。暖地:スナップえんどうは12月初旬までOK。 玉ねぎ(苗から)|“細苗・浅植え”が成功の分かれ道 収穫前に肥料を切ることで貯蔵性が高まる。 植えどき:10月下旬〜11月中旬収穫目安:早生は4〜5月、中・晩生は5〜6月 <プランター> 容器:ワイドプランター60〜70cm、深さ25cm以上。 植え付け間隔:株間10cm、条間(列の間)12〜15cm程度で10株程度。 選び方: 鉛筆くらいの太さの苗で葉が上にきちんと伸びているものを選ぶ。 植え方:太すぎると、とう立ちのリスクあり。根から上2〜3cmほどが土に埋まるように植える。葉が分かれている部分まで植えると深植えしすぎ。 追肥:植え付けから1カ月後に1回目は控え目に。寒冷地ではやらなくてもOK。早春、2月下旬〜3月上旬に2回目。3月上旬以降はやらない。与えすぎると赤さび病や貯蔵性低下のリスクあり。 <地植え>(*記載以外はプランターと同様) 畝:幅75cm、高さ10cm程度の畝で排水を確保。 植え付け間隔:株間、条間ともに12〜15cm程度。 マルチ:黒マルチで寒さ対策、雑草対策にも効果的。 <よくある失敗&回避策> とう立ち→太苗を選ばないこと。肥料のやりすぎもNG。施肥は元肥+1〜2回。 深植えで玉ねぎが大きくならない→首元が見えるように浅植え。 過湿で根腐れ→高畝+朝の水やり+受け皿に水を残さない。 収穫後傷む→収穫前は肥料を切る。 イチゴ(苗から)|“クラウンを埋めない” “風通し”が肝 実が地面につかないように高畝にすると傷みにくい。Goskova Tatiana/Shutterstock.com 植えどき:10月末〜11月中旬収穫目安:4〜6月(四季成りは秋も実がつきますが、秋植えは春がメイン) <プランター> 容器:ワイドプランター65cm、深さ25cm以上 植え付け間隔:イチゴの苗は生育とともに横に大きく広がるので、株間15〜20cmをとり、2〜3株植え付ける。スペースが狭いと蒸れて病気のリスクあり。 株元の王冠に似た形の部分をクラウンと呼ぶ。Sergio Photone/Shutterstock.com 選び方: クラウン(株元の茎と根の境目)が太くしっかりしているもの、葉が3〜4枚しっかり立っているものを選ぶ。 植え方:クラウンを埋めないように植える。泥はね、灰色カビ病の予防にバークやワラ、もみがらなどを表土に敷き詰めておく。 追肥:早春、2月下旬〜3月上旬に発芽のスタート時期に化成肥料or液体肥料を控え目に。さらに3月下旬〜5月に花・実の生育を促すためにカリ・リン酸の割合が多い肥料を選び、液肥なら10〜14日に1回、固形肥料なら月に1回施す。*実がついたら窒素は控え目に。窒素が多いと葉ばかり茂って実が太らない。 <地植え>(*記載以外はプランターと同様) もみがらを畝に敷き詰めたイチゴ畑。 畝:幅40〜60cm、高さ10〜20cm程度の畝で排水を確保。霜被害も軽減しやすい。 植え付け間隔:株間、条間ともに30cm程度。 マルチ:泥はね、灰色カビ病の予防にバークやワラ、もみがらなどを表土に敷き詰めておく。雑草対策にも効果的。 管理:花期はランナーを切除することで実成に集中。 つるのように伸びるイチゴのランナーは、翌年以降の子株を育てるためには必要だが、今年の実りのためには栄養を奪われるので開花期中、切除したほうがよい。切除してもランナーは再び伸びてくるので心配ない。Maria A8Lar/Shutterstock.com <よくある失敗&回避策> 苗のカビや腐敗→定植時にクラウンを埋めないように。 過湿・蒸れ→プランターは朝に水やりを。適切な株間をとって風通しを確保。 ナメクジ被害→新芽や実の食害が夜間に発生しがち。周辺に「忌避剤」を散布して寄せ付けない。銅テープも忌避効果あり。「駆除剤」は畑の周りに不向きなものもあるので、成分に注意。 ベビーリーフミックス(小松菜・水菜・ルッコラなど)|“薄まき・間引き収穫” 間引きながら育てて食べるベビーリーフミックス菜園。Equitano/Shutterstock.com ミックスの種類:小松菜、水菜、ルッコラ、春菊、チンゲンサイ、ベビーリーフ用のレタス類。これらは生育スピードが揃いやすく、若採りにも向くのでミックスOK。播きどき:11月以降も可収穫目安:ベビーリーフは20〜30日、若採りで45〜60日 <プランター> 容器:深さ25cm程度、容量10〜14L 種まき:スジの割り箸などで土に5〜10mm程度の浅い溝をつけ、そのスジに沿ってタネを播く(条まき・スジまきと呼ぶ)。スジの間隔は15cm程度。タネはスジごとに種類別でもミックスも可。種まきの前に溝を湿らせておく。間引くのが前提なので、一粒ずつ丁寧に播く必要はなく、塩を振るようにパラパラと播けばOK。うっすら土を上からかけて、手のひらで軽く抑えてタネを土に密着させる。ハス口のジョウロでやさしくたっぷり水やり。発芽までは乾かさないようにこまめに水やりを。 浅い溝に沿ってタネを播く。rsooll/Shutterstock.com 管理:不織布を「ベタがけ」し、保温と虫除け対策。「ベタがけ」とは支柱を用いずに、不織布や寒冷紗を直接野菜の上からかけ、栽培する方法。夜間の冷え込みや霜、害虫を防ぐ効果あり。水やり時は外す。本葉5枚以上になって葉が混み合って蒸れるので外す。 追肥:薄めの液肥を週1回くらいで与える。発芽直後の双葉の状態では肥料をまだ吸収できないので、本葉2〜3枚の状態(種まき後、約10〜14日後が目安)になったらスタート。収穫期直前には液肥をストップすると、柔らかい葉が収穫できる。 <地植え>(*記載以外はプランターと同様) 畝:平畝でOK。 マルチ:保温と泥はね、乾燥、雑草の防止に効果的。畝に水やりをして土を十分湿らす。乾燥状態だとマルチの下に水が浸透しにくいため、マルチを張る前に水をまく。畝全体にマルチング。種まきをする溝部分は幅2〜3cmでスリット状に穴をあける。 <よくある失敗&回避策> ヒョロヒョロ→徒長の原因は日照不足と混みすぎ。タネは薄めに播き、混んできたらすぐに間引いて収穫。 根傷み→過湿が原因。夕方の水やりは避けて。 そら豆|“向き+高畝+風よけ”で越冬を安定 3〜5月に黒と白のかわいらしい花を咲かせるそら豆。Paul Maguire/Shutterstock.com 植えどき:10月末〜11月中旬(下旬は苗+不織布)収穫目安:5〜6月 <プランター> 容器:ワイドプランター65cm、深さ25cmに2株が目安。 植え付け間隔:株間30cm 種まき:お歯黒と呼ばれる黒い線の部分を斜め下に向けて、豆の頭が少し見えるように植える。鳥害を防ぐために、本葉が展開するまでは不織布をベタがけするとよい。 追肥:①植え付けから約1カ月後に化成肥料を。②2月下旬から3月初旬の成長再開時期に。③3月下旬〜4月初旬の開花時期に。*過剰な窒素は葉ばかりになるので控える。 支柱:そら豆は茎が直立するものの、風で倒れやすいので草丈30cm前後になったら支柱を立てる。 管理:2月下旬〜3月上旬頃に、地際から生えている10本以上の茎を3〜5本に間引き剪定する。太くて元気な茎を残し、ひょろ長い茎や内側に向かって生えている茎はカット。 風よけ:アーチ支柱を立てて不織布をかけてドーム状に。寒風による蒸散や葉の傷み、折れ対策に。3月中旬以降、気温上昇にともなって撤去。 <地植え>(*記載以外はプランターと同様) 畝:高さ15〜20cm、幅20〜30cmの畝。 植え付け間隔:株間30〜40cm、条間60〜70cm <よくある失敗と回避> 倒伏→風よけや支柱で対策。徒長も倒伏の一因に。その場合、肥料控えめで対策。 アブラムシ→早期の見回り&不織布で予防。 スナップえんどう(絹さやも同様)|“小さく越冬・早めの支柱” 2週間ほど収穫し続けることができるスナップえんどう。denise1203/Shutterstock.com 植えどき:10月末〜11月(暖地は12月初旬まで可)収穫目安:3〜5月 <プランター> 容器:ワイドプランター65cm、深さ25cmに2株が目安。 株間:30cm 種まき:深さ2cm程度の穴に3粒タネを播き、土をかぶせてやさしく水やり。鳥害を防ぐために本葉が展開するまでは、不織布をベタがけするとよい。本葉が展開したら、勢いのよい芽を2本残して間引く。 追肥:①種まきから約1カ月後に化成肥料を。②2月下旬から3月初旬の成長再開時期に。その後2週間ごと。*過剰な窒素は葉ばかりになるので控える。 管理:冬の間はアーチ支柱などを利用して不織布で覆い、防寒対策を。 支柱: スナップえんどうや絹さやは巻きひげを絡ませて伸びていく植物なので、支柱を立てネットを張って育てる。草丈20cmほどになったら設置(地植え参照)。 <地植え>(*記載以外はプランターと同様) 畝:高さ10cm、幅60〜70cmの畝(1列の場合) 植え付け間隔:株間30〜40cm、条間60〜70cm <よくある失敗&回避策> 寒さで弱る→不織布で防寒対策を。 倒伏→早めに支柱とネットを設置して、巻きひげが絡む場所を用意。 実がつかない→肥料のやりすぎ、多すぎで、特に窒素過多。控えめ、薄めで。 家庭菜園よくあるお悩みQ&A(秋〜冬版) Q1. 去年も同じものを栽培し、今年も栽培したいのだけど連作障害はある? A. あります。玉ねぎやそら豆、スナップえんどうは、連続して同じ場所で栽培すると連作障害が起きて、うまく育ちません。次に栽培するまでには3〜4年あけるのが適切な期間ですが、連作障害対策の資材を用いて土壌改良すれば、連作可能です。 Q2.スナップえんどうのように、そら豆はネットを張らなくていいの? A. 両者ともにマメ科ですが、スナップえんどうや絹さやは巻きひげで絡んでいく「つる植物」なのでネットが必要です。一方、そら豆は茎が太く自立する直立性の植物なので、ネットを張る必要はありません。ただし、草丈が高くなるので、倒伏防止のために支柱に主枝を留めつけながら栽培したほうが安心。 Q3. 秋冬野菜は水やりの頻度が違うの? A. はい。気温が下がると蒸散量が減るため、水やりは「乾いてから2日後くらい」が目安。プランターは表面の乾き具合を見て、朝にたっぷり。夕方以降の水やりは避けて、根が冷えるのを防ぎましょう。受け皿の水は必ず捨てます。 Q4. 種まきしても芽が出ないのはなぜ? A. 発芽には適度な温度と水分、適切な覆土の厚さが必要です。秋は昼夜の寒暖差で地温が安定せず、発芽が遅れることも。覆土はタネの厚みの2〜3倍を目安に。防虫ネットや不織布の“ベタがけ”で保温・乾燥防止をすると、発芽が揃いやすくなります。 Q5. ベランダでできる防寒対策は? A. 寒風による乾燥や冷えを防ぐには、プランターの風上側に段ボールや簾を立てて風よけを作るのがおすすめ。鉢を寄せてまとめて保温したり、夜だけ簡易ビニールカバーをかける方法も効果的です。完全密封せず、日中は通気を確保してください。 Q6. 鳥やナメクジの被害が心配です A. ナメクジはイチゴや葉ものの新芽を食害します。ビールトラップや天然成分の忌避剤、銅テープなどが有効。鳥害には光るテープ・防鳥ネットなどが効果的です。寒さでエサが減ると家庭菜園が狙われやすくなるので、早めの対策を。 お買い物リスト(最低限) 不織布(ベタがけ用)/黒マルチ 支柱・ネット(エンドウ・そら豆用) 緩効性肥料(低温期向けに控えめ) パーライト or 軽石(用土改良) バーク or ワラ(イチゴの泥はね防止) 秋冬も家庭菜園を楽しんで! 英国のキッチンガーデン。ツゲで区画分けされた中に、それぞれ玉ねぎや葉もの、豆類が生育し、美しい庭風景の一部に。 11月からでも家庭菜園は十分スタートできます。まずは玉ねぎ・イチゴ・葉もの・そら豆・スナップえんどうのどれか1つからでもOK。もちろん、全部を育てて春の収穫を最大化しても! “越冬対策・過湿回避・風よけ”の3点を押さえれば成功率がグッと上がります。朝の水やりと不織布を味方につけて、秋冬も家庭菜園づくりを楽しみましょう。

-

園芸用品

庭が一気に“絵”になる——ガーデンストーリーの【トレリス】【フェンス】活用術|つるバラも小道も、欲しかった景色が今日から作れる!

はじめに:3タイプの違いをサクッと把握 ガーデントレリス — 「面」で魅せる、つる植物の舞台 壁面や窓辺に立てて、つる植物(バラ、クレマチス等)を立体的に誘引。 “面”ができることで花の開花面がそろい、写真映えが格段にアップ。 白壁の“のっぺり”を解消し、陰影とフォーカルポイントを生みます。 ◾️サイズ/高さ180cm×幅30cm・60cmの2展開◾️カラー/チャコールグレー・セージグリーン・ティールブルーの3展開 フラワートレリス — 「ライン」で整える、道と視線 小道の両脇・半目隠し・簡易ゲートに。 領域をやさしく区切る境界線や動線を整理する“庭の編集ツール”として活躍。 風に揺れる草花の倒伏防止にもお役立ち。 ◾️サイズ/高さ90cm×幅30cm・60cm・120cmの3展開◾️カラー/チャコールグレー・セージグリーン・ティールブルーの3展開 ミニ花壇フェンス — 「縁」を整え、こぼれを美しく 花壇と芝・通路の境目をくっきり。草花のはみ出しや倒れ込みをやさしくセーブ。 低く広がるビオラ、オステオスペルマム、デージーなどがきれいに見える前景を作ります。 植木鉢の飾りにも。 ◾️サイズ/高さ32cm×幅45cm◾️デザイン/「パピヨン」と「シンプル」の2展開◾️カラー/チャコールグレー・セージグリーン・ティールブルーの3展開 【使い分けのコツ】 ★高さや背景を足したい=ガーデントレリス★動線や視線を整えたい=フラワートレリス★花壇の縁をきれいに保ちたい=ミニ花壇フェンス トレリス・フェンス シーン別“効く”使い方実例10 1. つるバラを美しく誘引 S字や扇形に枝を“水平気味”に配ると花芽が増加し、花いっぱいに。トレリスを壁から5〜10cm離して設置すると風通しが保たれ、メンテナンスする際も作業がラクです。 パピヨンの装飾がバラをよりエレガントに演出するだけでなく、誘引ひもがずり落ちない留め付けポイントとして機能性も発揮します。 2. 庭のデザイン性アップ 殺風景な壁の前に設置するだけで、のっぺり感が消えてトレリスの優美な曲線が絵画的な効果を生みます。花を誘引しても、していなくても庭のデザイン性がアップ。 連結金具を使用することで、複数枚をきれいなラインでつなげて安定させることができます。 3. 花色とのコーディネートでフォーカルポイントに それぞれのアイテムはチャコールグレー、セージグリーン、ティールブルーの3展開があるので、花色とコーディネートすることで、より印象的なコーナーが作れます。撮影スポットにもなるフォーカルポイント作りに。 4. やさしい‘結界’として オープンガーデンなどでお客さまの多い庭では、この先進んでほしくないバックヤードエリアなどの手前に「留め石」の代替として機能します。生活感のある裏手を目に入れすぎない役目も。 5. 動線を確保しつつ、草姿を美しく 小道と植栽帯を分けて、動線をスッキリ確保。うっかり花を踏み荒らすこともありません。草丈の高い植物をそっと支えて草姿を美しく保つ効果もあります。 6. 乱れがちな小花の群生をスッキリ ふんわり咲く小花の群生は、最盛期を過ぎると草姿が乱れがちに。株の手前に差し込むだけで、複数株を一気に支えるプランツサポートの役目を果たしつつ、一瞬で整った印象にすることが可能。 7. エリアを分けて、奥行きを演出 差し込むだけで庭のエリア分けとして機能。向こう側が見えるので、全隠しよりも庭は広く感じ、風通しも◎。 8. 前景を締めて、花をそっと守る 草丈の低い植物の前景をラインで締めて花の存在感を際立たせます。こぼれる花を美しく支え、ホースによるなぎ倒しや踏み込みを防止して、花をそっと守ります。 9. 鉢植えの背景として 植物を際立たせる背景になりながら、寄せ植えにフォーマルなおしゃれ感を手軽に演出できる小道具として活躍。 10. 庭の“撮れる角度”を増やす 同シリーズを複数点でデザインを統一すると、どこから撮っても“絵になる”一体感に。 トレリスと相性のいい植物ガイド つる性(主役) Molly Shannon, Zhukovskaya Elena/Shutterstock.com つるバラ(左)、クレマチス(中)、ハニーサックル(右)など。→バラは水平誘引+S字で花数UP。留め具は園芸用ラフィアやビニタイを8の字にして結ぶことで枝を保護できます。 フォーマルに決めたい花壇 ネペタ、サルビア・ネモローサ(左)、ジギタリス(中)、アリウム(右)など。→フェンスでラインどり、手前の小花が道に倒れ込むのを防止。 カラーリーフ ヒューケラ(左)、斑入りサンゴミズキ、ギボウシ(右)など。→トレリス、フェンスの曲線ラインがリーフにエレガントさをプラス。 低木・シュラブ 小型のバラ(左)、ノリウツギ(右)。→トレリスに沿わせたり、株姿を額装する感覚で。 トレリス・フェンス設置で得られる庭の5つの効果 高さが出る:平面的な植栽に“縦”が加わり、写真映えと立体感が即アップ。 視線を編集:見せたい場所に視線を誘導し、生活感のあるエリアはソフトに視線を遮る。 動線がスムーズ:フェンスで行き止まりや踏み込みをやさしく制御。植物のダメージも減る。 メンテしやすい:倒伏や絡まりを防ぎ、剪定・花がら切り・散水がラクに。 季節演出が簡単:春はバラ、夏はクレマチス、秋は実物… “飾る場所”が常に用意される。 トレリス・フェンスの設置のコツ(失敗しない基本) 差し込みは垂直+深さ15〜20cmを目安に差し込む。 壁付けは5〜10cm離す:通風し・掃除・害虫確認がしやすく、雨後の植物の乾きも早い。 連結は連結金具使用:高さが揃ってラインがきれい。 誘引ひもはゆるめの8の字:枝にフェンスを留めつける際、誘引ひもをゆるめの8の字で縛ると、枝を傷めにくい。 重い物を引っ掛けない:水の入ったジョウロやホースは、重みで構造物を曲げる原因になるので引っ掛けない。 ガーデンストーリー・シリーズが選ばれる理由 左からフラワートレリスのセージグリーン、チャコールグレー、ティールブルー。 ガーデン愛好家が選んだカラー展開:ガーデントレリス、フラワートレリス、ミニ花壇フェンスは、庭好きの読者の皆さんに、植物と相性のよいカラーを投票で選んでもらい商品開発。だから、どんな庭にもしっくり馴染んで素敵な風景を作ってくれます。 繊細な曲線×適度な線径:花の柔らかさに寄り添いながら、写真で線が潰れにくいのが魅力。 統一意匠で拡張自在:高さ、幅違いのトレリス、フェンスを同柄で連結でき、庭全体に物語性が生まれます。 軽量で設置が簡単:撮影前にサッと動かせる取り回しのよさで重宝。 四季の演出に強い:冬はライトやリースを掛ければ “見せ場”が消えない庭に。 よくある質問Q&A Q. 風で倒れませんか?A. 風が通り抜けるデザインです。土に垂直に、15〜20cmの深さで挿し込むのが基本。植物を誘引する際も、植物の葉が茂り過ぎないようにメンテナンスをすることで、通風が保たれ植物も健やかに育ちます。 Q. サビは?A. 屋外では金属は経年で味わいが出ます。気になる場合は春先にクリア塗装をひと吹き(艶消しのものをお使いください)。 Q. つるバラの剪定・誘引のとき外せますか?A. 軽量・連結式なので作業前に一旦外してもOK。枝を外す際は8の字留めを先に切るとスムーズです。 さあ、“足すだけで決まる庭”へ フェンスやトレリスは、苗や土のように「消耗」しません。一度迎えたら、景色の資産として季節を重ねるたびに働き続けます。花が少ない時期も、ラインで庭を美しく見せ、満開の季節には舞台装置として主役を引き立ててくれます。 ——ガーデンストーリー・シリーズは、あなたの庭をもっと美しく、手入れをしやすくするツールです。 「今日、ひとつ置く。」それだけで庭に素敵な魔法がかかりますよ。

-

園芸用品

庭が一気に“絵”になる——ガーデンストーリーの【トレリス】【フェンス】活用術|つるバラも小道も、欲しかった景色が今日から作れる!

はじめに:3タイプの違いをサクッと把握 ガーデントレリス — 「面」で魅せる、つる植物の舞台 壁面や窓辺に立てて、つる植物(バラ、クレマチス等)を立体的に誘引。 “面”ができることで花の開花面がそろい、写真映えが格段にアップ。 白壁の“のっぺり”を解消し、陰影とフォーカルポイントを生みます。 ◾️サイズ/高さ180cm×幅30cm・60cmの2展開◾️カラー/チャコールグレー・セージグリーン・ティールブルーの3展開 フラワートレリス — 「ライン」で整える、道と視線 小道の両脇・半目隠し・簡易ゲートに。 領域をやさしく区切る境界線や動線を整理する“庭の編集ツール”として活躍。 風に揺れる草花の倒伏防止にもお役立ち。 ◾️サイズ/高さ90cm×幅30cm・60cm・120cmの3展開◾️カラー/チャコールグレー・セージグリーン・ティールブルーの3展開 ミニ花壇フェンス — 「縁」を整え、こぼれを美しく 花壇と芝・通路の境目をくっきり。草花のはみ出しや倒れ込みをやさしくセーブ。 低く広がるビオラ、オステオスペルマム、デージーなどがきれいに見える前景を作ります。 植木鉢の飾りにも。 ◾️サイズ/高さ32cm×幅45cm◾️デザイン/「パピヨン」と「シンプル」の2展開◾️カラー/チャコールグレー・セージグリーン・ティールブルーの3展開 【使い分けのコツ】 ★高さや背景を足したい=ガーデントレリス★動線や視線を整えたい=フラワートレリス★花壇の縁をきれいに保ちたい=ミニ花壇フェンス トレリス・フェンス シーン別“効く”使い方実例10 1. つるバラを美しく誘引 S字や扇形に枝を“水平気味”に配ると花芽が増加し、花いっぱいに。トレリスを壁から5〜10cm離して設置すると風通しが保たれ、メンテナンスする際も作業がラクです。 パピヨンの装飾がバラをよりエレガントに演出するだけでなく、誘引ひもがずり落ちない留め付けポイントとして機能性も発揮します。 2. 庭のデザイン性アップ 殺風景な壁の前に設置するだけで、のっぺり感が消えてトレリスの優美な曲線が絵画的な効果を生みます。花を誘引しても、していなくても庭のデザイン性がアップ。 連結金具を使用することで、複数枚をきれいなラインでつなげて安定させることができます。 3. 花色とのコーディネートでフォーカルポイントに それぞれのアイテムはチャコールグレー、セージグリーン、ティールブルーの3展開があるので、花色とコーディネートすることで、より印象的なコーナーが作れます。撮影スポットにもなるフォーカルポイント作りに。 4. やさしい‘結界’として オープンガーデンなどでお客さまの多い庭では、この先進んでほしくないバックヤードエリアなどの手前に「留め石」の代替として機能します。生活感のある裏手を目に入れすぎない役目も。 5. 動線を確保しつつ、草姿を美しく 小道と植栽帯を分けて、動線をスッキリ確保。うっかり花を踏み荒らすこともありません。草丈の高い植物をそっと支えて草姿を美しく保つ効果もあります。 6. 乱れがちな小花の群生をスッキリ ふんわり咲く小花の群生は、最盛期を過ぎると草姿が乱れがちに。株の手前に差し込むだけで、複数株を一気に支えるプランツサポートの役目を果たしつつ、一瞬で整った印象にすることが可能。 7. エリアを分けて、奥行きを演出 差し込むだけで庭のエリア分けとして機能。向こう側が見えるので、全隠しよりも庭は広く感じ、風通しも◎。 8. 前景を締めて、花をそっと守る 草丈の低い植物の前景をラインで締めて花の存在感を際立たせます。こぼれる花を美しく支え、ホースによるなぎ倒しや踏み込みを防止して、花をそっと守ります。 9. 鉢植えの背景として 植物を際立たせる背景になりながら、寄せ植えにフォーマルなおしゃれ感を手軽に演出できる小道具として活躍。 10. 庭の“撮れる角度”を増やす 同シリーズを複数点でデザインを統一すると、どこから撮っても“絵になる”一体感に。 トレリスと相性のいい植物ガイド つる性(主役) Molly Shannon, Zhukovskaya Elena/Shutterstock.com つるバラ(左)、クレマチス(中)、ハニーサックル(右)など。→バラは水平誘引+S字で花数UP。留め具は園芸用ラフィアやビニタイを8の字にして結ぶことで枝を保護できます。 フォーマルに決めたい花壇 ネペタ、サルビア・ネモローサ(左)、ジギタリス(中)、アリウム(右)など。→フェンスでラインどり、手前の小花が道に倒れ込むのを防止。 カラーリーフ ヒューケラ(左)、斑入りサンゴミズキ、ギボウシ(右)など。→トレリス、フェンスの曲線ラインがリーフにエレガントさをプラス。 低木・シュラブ 小型のバラ(左)、ノリウツギ(右)。→トレリスに沿わせたり、株姿を額装する感覚で。 トレリス・フェンス設置で得られる庭の5つの効果 高さが出る:平面的な植栽に“縦”が加わり、写真映えと立体感が即アップ。 視線を編集:見せたい場所に視線を誘導し、生活感のあるエリアはソフトに視線を遮る。 動線がスムーズ:フェンスで行き止まりや踏み込みをやさしく制御。植物のダメージも減る。 メンテしやすい:倒伏や絡まりを防ぎ、剪定・花がら切り・散水がラクに。 季節演出が簡単:春はバラ、夏はクレマチス、秋は実物… “飾る場所”が常に用意される。 トレリス・フェンスの設置のコツ(失敗しない基本) 差し込みは垂直+深さ15〜20cmを目安に差し込む。 壁付けは5〜10cm離す:通風し・掃除・害虫確認がしやすく、雨後の植物の乾きも早い。 連結は連結金具使用:高さが揃ってラインがきれい。 誘引ひもはゆるめの8の字:枝にフェンスを留めつける際、誘引ひもをゆるめの8の字で縛ると、枝を傷めにくい。 重い物を引っ掛けない:水の入ったジョウロやホースは、重みで構造物を曲げる原因になるので引っ掛けない。 ガーデンストーリー・シリーズが選ばれる理由 左からフラワートレリスのセージグリーン、チャコールグレー、ティールブルー。 ガーデン愛好家が選んだカラー展開:ガーデントレリス、フラワートレリス、ミニ花壇フェンスは、庭好きの読者の皆さんに、植物と相性のよいカラーを投票で選んでもらい商品開発。だから、どんな庭にもしっくり馴染んで素敵な風景を作ってくれます。 繊細な曲線×適度な線径:花の柔らかさに寄り添いながら、写真で線が潰れにくいのが魅力。 統一意匠で拡張自在:高さ、幅違いのトレリス、フェンスを同柄で連結でき、庭全体に物語性が生まれます。 軽量で設置が簡単:撮影前にサッと動かせる取り回しのよさで重宝。 四季の演出に強い:冬はライトやリースを掛ければ “見せ場”が消えない庭に。 よくある質問Q&A Q. 風で倒れませんか?A. 風が通り抜けるデザインです。土に垂直に、15〜20cmの深さで挿し込むのが基本。植物を誘引する際も、植物の葉が茂り過ぎないようにメンテナンスをすることで、通風が保たれ植物も健やかに育ちます。 Q. サビは?A. 屋外では金属は経年で味わいが出ます。気になる場合は春先にクリア塗装をひと吹き(艶消しのものをお使いください)。 Q. つるバラの剪定・誘引のとき外せますか?A. 軽量・連結式なので作業前に一旦外してもOK。枝を外す際は8の字留めを先に切るとスムーズです。 さあ、“足すだけで決まる庭”へ フェンスやトレリスは、苗や土のように「消耗」しません。一度迎えたら、景色の資産として季節を重ねるたびに働き続けます。花が少ない時期も、ラインで庭を美しく見せ、満開の季節には舞台装置として主役を引き立ててくれます。 ——ガーデンストーリー・シリーズは、あなたの庭をもっと美しく、手入れをしやすくするツールです。 「今日、ひとつ置く。」それだけで庭に素敵な魔法がかかりますよ。

-

ガーデンデザイン

日陰の庭が一気に明るくなる宿根草ベスト15【組み合わせ実例・配置図】

“明るく見せる”には「葉っぱ」がキーポイント 日陰で美しく育つリーフプランツを駆使しよう。 ・明度アップ:暗くなりがちなエリアには、明度の高い「白斑入りの葉」「ライムイエローの葉」「銀葉」をまとまりで配置すると暗所でも発光して見えます。 ・形と葉質ミックス:ただし、「白斑入りの葉」1種のみをたくさん植えても風景は単調に。「丸葉」「線形」「羽状」など葉の形の異なるもの、「艶やか」「マット」「粉っぽさ」など葉質の異なるものを意識して組み合わせると、美しい景色が生まれます。 ・背景処理:植物の背景となる壁や小径、石段も明度の高い色を使うとエリアが明るくなります。壁をペンキで白く塗るのも効果的。 チェックポイント ⬜︎「白斑入りの葉」「ライムイエローの葉」「銀葉」が全体の3〜4割を占めるようセレクト。 ⬜︎主役1割、脇役3割、ベース6割の面積構成を目安に。 ⬜︎日陰エリアは土が加湿になりがち。腐葉土や軽石を入れて、水はけよく土壌改良しておく。 実例1|石段アプローチを明るく ぎふワールド・ローズガーデン「花の地球館」。 主役(図面★):アレナシラム・エラチス・ブルボサム‘バリエガタム’(左)、白斑入りツワブキ(右) 脇役:プテリス・アルボリネアータ、黄斑入りツワブキ 脇役:シダ 入口側に株幅60cm前後の白斑リーフを主役としてまとめ、視界の最初に“白の面”をつくると全体の明度が一段上がります。丸葉(ツワブキ)→線形(プテリス)→羽状葉のシダの順で異なるフォルムをリズミカルに連続させ、形のコントラストで装飾性と奥行きを。主役は3株を三角配置で“塊”にするとより効果的です。 実例2|小径ボーダーを“光のライン”に 長野県の「ラ・カスタ ガーデン」。 主役(図面★):斑入りアマドコロ(上)、ヒューケラ(下) 脇役&ベース:リシマキア・ヌンムラリア‘オーレア’(左上)、リシマキア・コンゲスティフロラ‘ミッドナイトサン’(右下) グラウンドカバーはリシマキアを2種、30〜40cmピッチで交互に配植して連続する二層帯に。明(オーレア)×暗(ミッドナイトサン)のコントラストが小径の輪郭を際立たせます。主役は斑入りアマドコロの白い線と赤葉ヒューケラの丸葉。形と色がぶつかる配置で奥行きが生まれ、初夏はアマドコロの白花やヒューケラの赤花が加わり、小径の表情が変わるのも魅力。 実例3|中景ボーダーを“白斑の面”で浮き上がらせる 北海道「大雪 森のガーデン」。 主役(図面★):白斑入りのギボウシ、エゴポディウム‘バリエガータ’ 脇役:アマドコロ(上)、ミツバシモツケソウ(下)、フウチソウ(下) 白斑のギボウシをまとめて3〜4株配置。手前をアマドコロの落ち着いたグリーンで締め、後列に線状の葉姿が軽やかなフウチソウ、小葉のミツバシモツケソウを重ねると、フォルムと色の対比でギボウシの白斑が浮き上がります。さらに、奥にも斑入り葉のエゴポディウムを広がらせて光量感をプラス。幅1mの帯でも十分な発光感が出ます。 ベスト15|明るさアップ、メリハリフォルムのシェードプランツ 明るさを次の3段階に分け「明るさ適性」を区分しています。 明るい日陰/空が見える、手元で本が読める 半日陰/午前のみ日が差す、木漏れ日 暗めの日陰/空が見えにくい、常に薄暗い ギボウシ(各種) タイプ:白斑/ライムなど品種数多数/主役級 明るさ適性:①② サイズ:H15〜200cm・株幅15〜180cm メモ:乾燥NG。初夏の花後に傷んだ葉を整理でリフレッシュ。 ヤツデ・バリエガータ タイプ:白斑大葉/背景〜主役級・常緑 明るさ適性:①②③ サイズ:H150〜250cm・株幅150〜250cm メモ:裏庭の壁面ライティング役。強光は葉焼けに注意。 アレナシラム・エラチス・ブルボサム‘バリエガタム’ タイプ:白〜クリームの縦斑/背景〜主役級・常緑 明るさ適性:①② サイズ:H50〜70cm・株幅60cm メモ:早春に株元5〜10cmで切り戻すと、新葉にきれいに更新。 ツワブキ‘浮雲錦(ウキグモニシキ)’ タイプ:白斑艶葉/主役級・常緑 明るさ適性:①② サイズ:H40〜60cm・株幅40cm メモ:晩秋に黄色の花が咲く。古葉整理で株元を明るく。 斑の入り方にさまざまなバリエーションあり。左/ツワブキ‘天星(テンボシ)’、右/ツワブキ‘珊瑚(サンゴ)’。 アジュガ・レプタンス‘バーガンディグロウ’ Cha.Gheysamool/Shutterstock.com タイプ:銅葉×斑/縁取り・常緑 明るさ適性:②③ サイズ:H10〜15cm・株幅20〜25cm メモ:春には青紫の花が咲く。グラウンドカバーに。広がりは剪定でコントロール可能。 プテリス・アルボリアネータ タイプ:白斑シダ/中景・常緑 明るさ適性:①②③ サイズ:H30〜80cm・株幅30〜80cm メモ:通気と湿りを好む。夏は株元の蒸れに注意。 エゴポディウム‘バリエガータ’ タイプ:白斑/中景〜縁取り 明るさ適性:①②③ サイズ:H20〜30cm・株幅30cm メモ:広がり旺盛。埋設板やレンガで範囲管理を。 リシマキア・ヌンムラリア‘オーレア’ 造園家、阿部容子さんの施工例より。 タイプ:ライム/縁取り・常緑 明るさ適性:①② サイズ:H5〜10cm・株幅30cm以上 メモ: “光のグラウンドカバー”。冬期はブロンズ色に紅葉。 ムラサキツユクサ‘スイートケイト’ タイプ:ライム×紫花/中景向き 明るさ適性:①② サイズ:H30〜50cm・株幅30〜50cm メモ:春〜秋に濃い紫色の花が咲く。 プラティア・ヌンムラリア 鳥取県米子市の面谷ひとみさんの庭。ガーデンシェッドの裏手の日陰の小径。 タイプ:明緑細葉/縁取り・目地 明るさ適性:①② サイズ:H5cm・株幅15〜20cm メモ:グラウンドカバーにできるが、踏圧弱めの場所向き。春〜秋にブルーの小花がびっしり開花。 ブルネラ・マクロフィラ‘ジャックフロスト’ MaCross-Photography/Shutterstock.com タイプ:銀葉網目/主役級 明るさ適性:①② サイズ:H30〜40cm・株幅50〜70cm メモ:春にワスレナグサによく似た水色の花が咲く。午後の強光を避けると葉焼けしにくい。 斑入りアマドコロ Khairil Azhar Junos/Shutterstock.com タイプ:白斑×白花/中景〜主役 明るさ適性:①②③ サイズ:H60cm前後・株幅50cm以上 メモ:場所が気に入れば地下茎で増えて広がる。春から初夏に小さな白い花をアーチ状の茎に連らせて咲く。 ヒューケラ demamiel62/Shutterstock.com タイプ:色彩多彩・常緑/中景〜縁取り 明るさ適性:①② サイズ:H20〜80cm・株幅20〜40cm メモ:冬も色が残りオフシーズンの主役に。 ティアレラ AngieC333/Shutterstock.com タイプ:白花+葉模様・常緑/中景 明るさ適性:②③ サイズ:H25〜40cm・株幅25〜40cm メモ:春の花穂が“ライティング効果”。やや湿った場所を好む。 ベルゲニア Elena Terletskaya/Shutterstock.com タイプ:艶と厚みのある丸葉・常緑/主役〜縁取り 明るさ適性:①②③ サイズ:H20〜40cm・株幅30cm メモ:常緑で“面”を確保。早春にピンクの花が咲く。冬の紅葉もアクセント。 季節のメンテナンス(年間カレンダー) 春:古葉整理&緩効性肥料。縁取りの欠けは補植。 梅雨:蒸れやすい株(エゴポディウム等)を間引き/株分け。 夏:午前日照OK・午後遮光。水やりは朝(酷暑日は朝+夕)。 秋:更新の追肥、落葉マルチで越冬準備。 冬:常緑種で色を残す。傷んだ葉は都度カット。 失敗→改善パターン 白斑を入れたが暗い → 同系を3株まとめて白斑の“面”を作る。 ごちゃついて重い → 丸葉の塊を等間隔に置いて“休符”。 広がりすぎ → 根茎バリア(プラ板・レンガ)を地中5〜10cmに。 斑が消えた → 光量不足が多い。午前2〜3時間の斜光+上部の枝透かし。 日陰の植物よくある質問Q&A Q1. 本当に日陰でも育つ? A. ここで紹介した15種はOK。庭の日陰を3段階で判定した「明るさ適性」を参考に取り入れてみてください。 明るい日陰/空が見える、手元で本が読める 半日陰/午前のみ日が差す、木漏れ日 暗めの日陰/空が見えにくい、常に薄暗い Q2. ナメクジ対策は? A. 銅テープ・ビールトラップ・夜/早朝の見回り。ギボウシは古葉整理で隠れ場所を減らすことができます。 Q3. 冬の見映えが心配 A. ベルゲニア+ヒューケラ+リシマキアなどの常緑を入れれば、冬も色を確保できます。 日陰向きの植物は、丈夫で育てやすいのも魅力。季節ごとの簡単メンテを続ければ、春の芽吹き、初夏の花、秋の彩り、冬の残色までさまざまな表情が楽しめます。 日陰は弱点ではなく、光を“編集”して楽しむためのキャンバス――あなたの庭の一番好きな場所に育てましょう。

-

ガーデンデザイン

置くだけで“一気に秋映え”。カボチャと小花でつくる大人のハロウィン庭

クリニックのハロウィンガーデン ここは鳥取県米子市のとあるクリニックの庭。待合室から眺められるこの庭は、長い待ち時間を少しでも楽しく過ごしてもらえるように——という思いで、院長夫人の面谷ひとみさんとガーデナーの安酸友昭さんが丹精込めて手入れしています。季節のイベントに合わせた演出は、患者さんはもちろん、道行く人からも大人気。この記事では、その実例から学ぶ配置・色合わせ・小ワザを紹介します。 庭を丹精する面谷ひとみさんと安酸友昭さん。巨大カボチャを持ち上げて「重いんです〜」と面谷さん。 “主役スポット”はカボチャ山×黒 ここは待合室から最もよく眺められる場所で、屋外の通路からも庭の様子が見える場所。このような視線が集まる場所に「収穫の山」を作ると一気に季節感が立ち上がります。 【手順】 下ごしらえ:落ち葉を掃き、藁や麻マットを敷いて“収穫感”のあるベースを作る。濡れや泥の付着も防ぎ、実の持ちがよくなります。 サイズ順で三角構図:大→中→小の順に、手前に行くほど小さく。高さのある山が1つできると写真映え。 色と質感の足し算:オレンジのカボチャに対して、黒い鉢や黒葉(トウガラシなど)を植えた鉢を添え、コントラストで引き締め。 “隣役”の寄せ植え:軽やかな小花の寄せ植えで、重さを中和します。鉢内にミニカボチャを飾っても◎。 黒い大きな鉢は、じつは元はテラコッタの鉢。黒と金で塗装し表情一新。 【置き方のコツ】 大玉は地面にベタ置きせず、藁などを敷いて腐敗予防。 形や表情の違う実を7:3の量感でミックス(定番オレンジ7、斑入り・白・グリーン3)。 植木鉢で“高・中・低”のハロウィン舞台 庭の入り口など人が通るスペースは、縦空間を使ってカボチャを飾るのがおすすめ。植木鉢やレンガで簡単に立体舞台が作れます。 【手順】 下ごしらえ:大中小の植木鉢を並べ、大には藁を敷いてカボチャをたっぷり詰め込みます。残り2鉢には黒葉のトウガラシを植栽。もう1鉢にはカボチャを飾って。 素材のレイヤー:テラコッタ(マットな質感)×藁(ラフな質感)×カボチャ(すべっとした質感)で質感のレイヤーを。風景にリッチ感が生まれます。 小道具使い:魔女を連想させる、ほうきを立てかけて。縦のラインを作って、遠目でもサインに。 玄関はハロウィンカラーの寄せ植え×カボチャ 一日に何度も行き来する玄関前にもハロウィンの楽しい演出を。寄せ植えの花色とカボチャを色で呼応させると印象的なコーナーに。ハロウィンカラーといえば、オレンジ×ブラック。ワインレッドもマジカルな雰囲気アップ。 寄せ植えに使った花材 ◾️横長鉢の寄せ植え/八重咲きジニア‘プロフュージョン ダブルファイヤー’、ペンタス‘バイオレット’、セロシア・インテンツ‘ディープパープル’、アカバナセンニチコウ‘パープルナイト’ ◾️六角形の鉢の寄せ植え/ソラナム・パンプキン、トウガラシ‘オニキス マジックオレンジ’、コプロスマ 通路は“点置き”で回遊演出:庭全体がフォトスポットに 庭の植栽帯の中や小径などにはカボチャを「点置き」。1.5〜2mおきのテンポで置くと、歩くたびに発見が生まれ、庭全体も楽しい雰囲気に。 花壇の隙間にそっと差し込むように置くと、植栽が一段とにぎわいます。S字を意識して視線導線を作るのがコツ。置きすぎて“面”になると、風景を遮るので注意。 カボチャ×「ちょい個性」が相性抜群! カボチャは「形も色も主役級」のオーナメント。だからこそ、その存在感に釣り合う“ちょい個性”を合わせると、庭全体が締まり、写真に撮っても負けません。 Ⅰ|ワインレッド&オレンジの“ヴィヴィッド同盟”で熱量を足す ねらい:カボチャのオレンジを“同系で受ける→濃色で締める”。 左/ケイトウとジニアの寄せ植え。右/ワインレッドの穂が美しいアマランサス。 左/ジニアとコスモスの花壇にカボチャを忍ばせて。右/ソラナム・パンプキンとジニア、セロシアの寄せ植え。 おすすめ: ワインレッド…ケイトウ(セロシア)、アマランサス、ジニア、コスモス、銅葉ベゴニア オレンジ…ジニア、マリーゴールド、ソラナム・パンプキン Ⅱ|補色の“紫小花”でクールダウン&奥行きづくり ねらい:オレンジの補色=紫で色温度を下げて大人顔に。小花のほうがカボチャを引き立たせて上手に脇役をつとめます。 左/プレクトランサスとコスモス、カボチャの共演。右/ベロニカ・グレースでカボチャを囲んで。 おすすめ:サルビア、プレクトランサス、ベロニカ・グレース、ペンタス、アゲラタムなど。 ワンポイント:縦細ラインの紫小花は丸いカボチャと引き立て合い、視線の上部誘導にもお役立ち。 Ⅲ|大判リーフ「ガーデンカラジウム」でメリハリ ねらい:カボチャの丸みに対して、大きなハート形の面と血管のような葉脈を合わせ、造形美を対比で強調。ガーデンカラジウムは夏から活躍するカラーリーフ。夏から秋まで庭を彩る“季節ブリッジ”として活躍。 色合わせ:白地、ピンク脈 → コスモスやケイトウのピンクとつなぎ、甘辛ミックスに。 管理:夜温15℃以下で生育失速。乾き気味に管理し、霜前に塊茎を掘り上げて鉢植えで室内管理すれば来季も活躍。 すぐ真似できる小さく作るハロウィン演出 寄せ植え+ミニカボチャ ◾️材料/ビオラや秋色ペチュニア、センニチコウなど秋の花苗2〜3種、ミニカボチャ2〜3個。 ◾️ひと工夫/彩度の高い色は一色だけ濃くすると寄せ植えが締まります。カボチャは鉢の縁へ配置し、脇にも1個置くと内外で呼応し印象的に。あれば石のオーナメントも一緒に飾ると雰囲気アップ! ミニカボチャ+赤い木の実 ◾️材料/ミニカボチャ10〜15個、藁(麻ひもでも代用可)、ピラカンサやナナカマド、バラなどの赤い実もの少量。 ◾️ひと工夫/鉢やバードバスに藁を敷き、カボチャを置きます。鉢縁に赤い実を少量。夜はミニライトを当ててもかわいいです。 花壇に足元トリオで可愛げプラス ◾️材料/ミニカボチャ3個 ◾️ひと工夫/花壇の主役株の足元に並べます。周囲にカボチャの補色カラー(紫系)のビオラなどを少量加えると、鮮やかさアップ。 ミニカボチャの段違い置き ◾️材料/ミニカボチャ4〜8個 ◾️ひと工夫/ガーデンテーブルや壁の上にカボチャを並べます。小さい植木鉢やオーナメントを使って、ミニカボチャを並べる際に高低差をつけると写真映えもアップ。ゲルテープで軽く固定すると、風の強い日も落ちません。 長持ちのコツ&後片づけ 持たせる基本 カボチャの下に藁や麻ひも、麻袋などを敷くと、底の接着面の傷みが防げます。 高温多湿を避け、風通しを確保。 傷みの早い個体は差し替え前提で数個ストック。 傷みのサイン 表面の柔らかさ・黒ずみ・カビのにおい。ひとつ傷むと周りももらい腐れするので即撤去。 ハロウィン後の循環 食用種はスープやローストに。 観賞用はコンポストへ。 種取りして来年の育てる楽しみに。 まとめ 置くだけ、少し植える、そして回遊させる。たったこれだけで、庭は季節のステージに変わります。面谷さんのクリニックのガーデンは、「待つ時間を、眺める楽しみに変える」お手本。あなたの玄関先や小さな花壇でも、同じ仕掛けは十分可能です。今年のハロウィンは、パンプキンの“群れ”と小花の“ささやき”で、やさしく心がほどける秋を演出してみませんか。