【家庭菜園ビギナー必見】ラディッシュ(ハツカダイコン)の育て方と美味しい食べ方

【家庭菜園ビギナー必見】ラディッシュ(ハツカダイコン)の育て方と美味しい食べ方

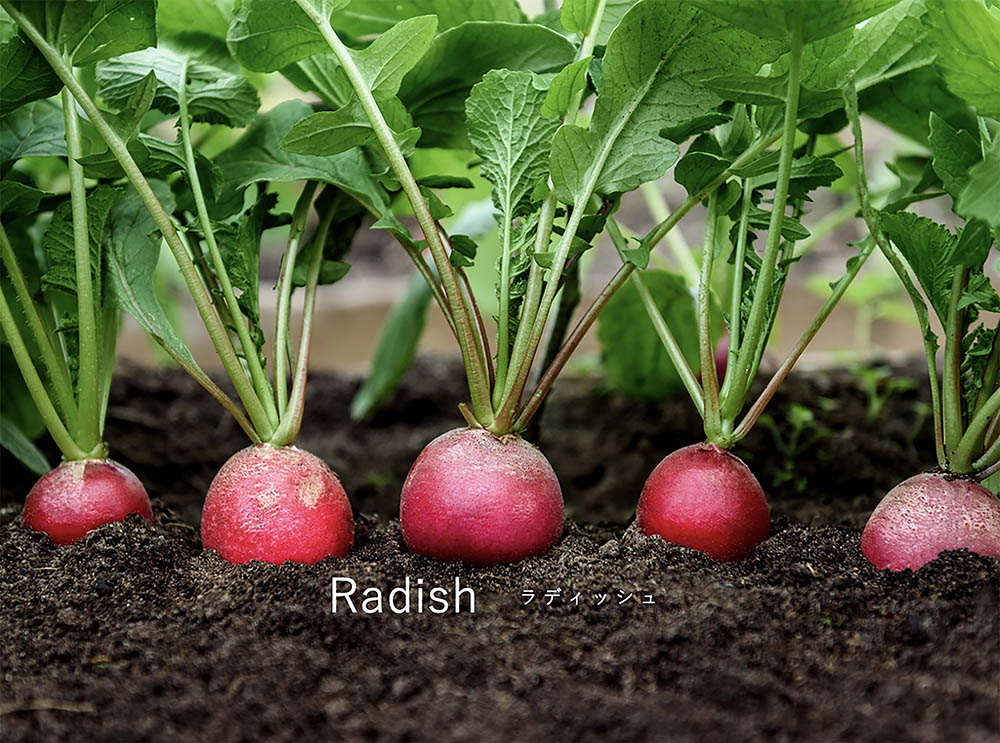

「家庭菜園を始めたいけど、何から育てたらいいの?」という初心者さんにぴったりなのが、種まきからたった20日で収穫できるラディッシュ(別名:二十日大根)。栽培の手間も少なく、ベランダでも育てられるため、失敗しにくく初めての家庭菜園に最適な野菜です。見た目も可愛らしく、サラダの彩りにもぴったり! 本記事では、ラディッシュの栽培スケジュール、育て方のコツ、収穫のタイミング、美味しい食べ方までをご紹介します!

目次

ラディッシュの基本情報

植物名:ラディッシュ

学名:Raphanus sativus var. sativus

英名:radish

和名:ハツカダイコン(二十日大根、廿日大根)

科名:アブラナ科

属名:ダイコン属

原産地:ヨーロッパ~中央アジア

形態:一年草

ラディッシュは、アブラナ科ダイコン属の野菜で、根菜類に分類されています。原産地は諸説ありますが、ヨーロッパから中央アジアが有力と考えられています。赤く丸い品種が最もポピュラーですが、ほかにも楕円形や細長いもの、白い根のものもあります。品種を使い分けたり、味比べをしたりするのもいいですね。あまり場所を取らないので、畑の隅や空いているプランターで手軽に栽培できます。

ラディッシュの栽培は春に種まきをする「春まき」と、秋に種まきをする「秋まき」とができ、年に2回の栽培が可能です。種まきから20〜30日程度の短い期間で収穫でき、栽培可能な期間も長いため、ビギナーでも手軽に収穫が楽しめるおすすめの野菜。家庭菜園では、一度にたくさんの種子を播くよりは、1週間から10日おきに食べられる分だけ少しずつ播く「ずらしまき」をすると、長い期間にわたって収穫を楽しめます。

ラディッシュの花や葉、根の特徴

園芸分類:野菜

開花時期:5〜7月

草丈・樹高:20〜100cm

耐寒性:普通

耐暑性:普通

花色:白、ピンク

ラディッシュは小さな赤カブに似ていますが、カブではなく小型のダイコン。根・胚軸・葉が食用になります。根は直径1~3cm、長さ2~10cmの球形から楕円形。皮の色は赤や紫、黄、黒、白などがありますが、中身は白色です。葉は根生葉で、茎の途中につくのではなく、株元に密集して伸びるのが特徴。収穫せずに育てると、花茎が伸びて茎の先にアブラナ科らしい4枚の花弁が十字になる白から淡いピンクの花が咲きます。花が咲くと葉が硬くなったり食味が落ちるため、食用にする場合は適期を逃さずに収穫しましょう。

ラディッシュの名前の由来と花言葉

ラディッシュの和名の「二十日大根(ハツカダイコン)」は、種まきから収穫までが20~40日程度という生育期間の短さが由来。英名のradishは、本来はダイコン全体を指しますが、日本ではラディッシュといえばハツカダイコンを意味します。ラディッシュの花言葉は「適応力」「潔白」「節度」「再生」などがあります。

ラディッシュに含まれる栄養素

ラディッシュの根の部分のカロリーは、100gあたり約15キロカロリーです。ジアスターゼやビタミンCが豊富なほか、カリウムやカルシウム、葉酸なども含みます。一方、葉の部分はβカロチン、ビタミンC、カリウム、カルシウムなどを多く含んでいます。

ラディッシュの代表的な品種

ラディッシュの栽培スケジュール

ラディッシュの栽培は、春に種まきをする「春まき」と、秋に種まきをする「秋まき」とができ、年に2回の栽培が可能です。一般地を基準にすると、「春まき」は3月下旬〜6月上旬に種子を播き、5月〜7月上旬に収穫。「秋まき」は8月下旬〜10月に種子を播き、9月下旬〜12月上旬に収穫します。また、種子を一度に播くのではなく、少しずつ播く「ずらしまき」をすると、長期間にわたり栽培・収穫を楽しめます。

ラディッシュの栽培環境

ラディッシュの生育適温は15〜20℃で、冷涼な気候を好みます。ラディッシュは連作(同じ場所で同じ種類〔科〕の植物を育て続けること。土壌バランスが崩れて生育障害が起きやすくなる)を嫌う性質を持っています。そのため、ラディッシュが属するアブラナ科の植物を1〜2年は育てていない場所を選びましょう。日当たり、風通しのよい場所が適地で、水はけ、水もちのよい土壌を好みます。

ラディッシュの育て方のポイント

用土

【地植え】

根菜類に属するラディッシュは、移植ができないので種まきからスタートします。畑の準備はその2〜3週間前に行っておき、有機物などが分解して土が熟成するのを待ちましょう。

まず、種まきの2〜3週間以上前に、苦土石灰を1㎡当たり100g散布し、よく耕して土に混ぜ込んでおきます。さらに植え付けの1〜2週間前に、1㎡当たり堆肥2kg、化成肥料(N-P-K=8-8-8)約100gを全面に散布し、よく耕して平らにならしておきましょう。

【鉢植え】

野菜の栽培用にブレンドされた市販の培養土を利用すると便利です。

種まき

ラディッシュの種まき適期は、「春まき」は3月下旬〜6月上旬、「秋まき」は8月下旬〜10月です。

【地植え】

土づくりをしておいた場所に、幅約60cm、高さ約10cmの畝をつくります。畝の長さはつくりたい量や広さに応じて自由に決めてかまいません。この畝に、2列の種まき用の溝をつけます。溝の間隔(条間)を20〜30㎝あけて、園芸用の支柱を押し当てて深さ1〜2cmのまき溝をつけます。そのまき溝に、1cm間隔でラディッシュの種子を播きましょう。溝の両側から土を寄せて薄く土をかぶせ、軽く手のひらで押さえます。最後に、はす口をつけたジョウロを使い、高い位置からやわらかな水流でたっぷりと水やりをしましょう。

【鉢植え】

標準サイズのプランターを準備。底穴に鉢底網を敷き、底が見えなくなるくらいまで鉢底石を入れ、その上に野菜用にブレンドされた培養土を入れます。水やりの際に水があふれ出ずに済むように、ウォータースペースを鉢縁から2〜3cm残しておきましょう。園芸用支柱などを使い、手前と後ろに10〜15cmほどの間隔をあけて2本のまき溝をつけます。溝の深さは1cmほどが目安です。ラディッシュの種子を1cm間隔で播き、溝の両側から土を寄せて軽く土をかぶせ、軽く表土を手で押さえます。最後に、はす口をつけたジョウロを使い、高い位置からやわらかな水流で鉢底から水が流れ出すまでたっぷりと水やりしましょう。発芽までは乾燥させずに管理することがポイントです。

防虫ネットの設置

アブラナ科に属するラディッシュは、大変虫がつきやすい野菜です。でも、せっかく家庭で栽培するのですから、できるだけ無農薬で管理したいですよね。そんな時は、園芸用資材を上手に利用する方法があります。用意するのは、不織布と防虫ネット、園芸用支柱です。

不織布は、種まきの直後に、畝にべたがけにして四方に土を盛って固定しておくと、幼苗を虫から守ることができます。ある程度苗が育ってきたら、不織布をはずして防虫ネットの設置に切り替えましょう。園芸用支柱を畝の両端と中央あたりにアーチ状にして深く差し込み、防虫ネットを被せます。畝の両端で防虫ネットを結んで固定し、四方の裾に土を盛ってしっかりと固定。これで物理的に虫の侵入を抑えられるというわけです。プランター栽培でも同様に管理できます。虫が苦手な方は、園芸用資材を上手に使って防除するのがおすすめです。

水やり

【地植え】

発芽後は、地植えの場合は地中から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いて乾燥が続く場合は水やりをして補いましょう。

【鉢植え】

日頃から水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。

間引き

【菜園・プランター栽培ともに】

双葉が出揃ったら、3〜4cm間隔になるように間引きます。葉が傷んでいるものや、弱々しく生育が悪い苗を選んで抜き取ります。

追肥・土寄せ

【地植え・鉢植えともに】

本葉が2〜3枚ついたら追肥として、菜園では化成肥料を1㎡当たり30g、コンテナでは約10gを周囲にばらまき、土によくなじませて株元に土を寄せておきましょう。

収穫

【地植え・鉢植えともに】

ラディッシュは、収穫が近づくと根が太って地面にせり上がってくるようになります。表土に上がってきた根の直径が2〜3cmになった頃を目安に収穫しましょう。株元を持って一気に引き抜いて収穫します。収穫が遅れると、肥大しすぎて根が割れたり、すが入ったりして品質が落ちるので、適期のタイミングを逃さないようにしてください。収穫したら、葉を残しておくと水分が葉から蒸散されてしまうので、すぐに葉の部分を切り取りましょう。茎葉の部分も栄養価が高く、調理に利用できます。

注意する病害虫

【病気】

ラディッシュが発症しやすい病気は、うどんこ病、灰色かび病などです。

うどんこ病は、カビによる伝染性の病気です。葉、新梢、つぼみに発生しやすく、表面が白く粉を吹いたような状態になり、放任するとどんどん広がるので注意。対処せずにそのままにしておくと光合成ができなくなり、やがて枯死してしまいます。窒素肥料を施しすぎたり、枝葉が繁茂しすぎて風通しが悪くなったりしていると、発病しやすくなります。うどんこ病が出たら病気の葉を摘み取って処分し、適用する殺菌剤を葉の表と裏に散布して、蔓延するのを防ぎましょう。

灰色かび病は花や葉に発生しやすく、褐色の斑点ができて灰色のカビが広がっていきます。気温が20℃ほど、かつ多湿の環境下にて発生しやすい病気です。ボトリチス病、ボト病などとも呼ばれています。風通しが悪く込み合いすぎていたり、終わった花や枯れ葉を放置していたりすると発生しやすくなるので注意。花がらをこまめに摘み取り、茎葉が込み合いすぎている場合は、間引いて風通しよく管理しましょう。

【害虫】

ラディッシュに発生しやすい害虫は、アブラムシ、アオムシなどです。

アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mm程度の小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついてしまうほどに。植物の茎葉について吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目にも不愉快なので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。

アオムシは、モンシロチョウの幼虫です。葉裏などに卵を産み、孵化した幼虫は旺盛に葉を食害します。葉に穴があいているのを見つけたら、葉を裏返すなどして幼虫がついていないか確認し、見つけ次第捕殺します。大きくなるとギョッとするほどのサイズになり、葉脈のみを残して食べ尽くすほどの害を与えるので、早めの対処が大切です。

ラディッシュ栽培でよくあるトラブルと対処法

ラディッシュは栽培しやすい野菜ですが、トラブルが起こることもあります。ここでは、よくあるトラブルと対処法についてご紹介します。

発芽しない

気温が低いか水分が足りないのが、発芽しない原因と考えられます。気温が低かったと心当たりがある場合は、種まきする時期をずらして、もう一度トライしてみてください。また、種まき後は、水切れさせないことがポイントなので、発芽までは水やりを忘れないようにしましょう。いずれも、1週間待っても発芽しないときは諦め、新たに種まきするとよいでしょう。

根が割れる

収穫したところ、根が割れていることがありますが、これは収穫するタイミングが遅れたことが主な原因です。表土に顔を出している根の直径が2〜3cmになった頃を目安に収穫しましょう。ラディッシュは若いうちの収穫がよく、適期を過ぎると食感も悪くなります。ただし、割れていても食べるのには問題ありません。

あまり大きく成長しない

ラディッシュの根があまり大きくならなかった場合は、いくつかの原因が考えられます。まず、株間が狭すぎたこと。忘れずに間引きをして、3〜4cmほど株間を開けましょう。また、間引いた際に、土寄せをすると根の栄養吸収がよくなって肥大しやすくなります。ほかにも、日当たりが悪い場合や、水不足などでも根が大きくならないことがあるようです。ラディッシュの栽培に適した環境に整えましょう。

ラディッシュの食べ方

ラディッシュは、根も葉も美味しく食べられる野菜です。ここでは、ラディッシュの利用の仕方についてご紹介します。

根の食べ方

ラディッシュの根は生食でき、サラダやマリネ、ピクルス、漬物などに利用可能です。ピリッとした辛みが、アクセントになってくれます。ほかに、炒め物やオーブン焼き、スープの具材など、加熱料理にも利用でき、マイルドな味わいを楽しめます。

葉の食べ方

葉は根よりも栄養豊富といわれているので、捨てずにぜひ食材として利用してください。胡麻和えやナムル、炒めもの、スープの具材などに利用できます。

ラディッシュの飾り切り

表皮が赤く、中が白いラディッシュは、飾り切りにすると赤と白のコントラストが映え、料理のアクセントとしても活躍します。まず、よく洗って茎を切り落とします。根は小さいので、刃先の短いナイフを使うのがおすすめ。最も簡単なのは、根の表面にいくつかのV字の切り込みを入れて模様をつけること。星形などにアレンジしても素敵です。

ラディッシュの保存方法

収穫したラディッシュを保存する際は、ひげ根を落とし、葉と根を切り分けておきましょう。

葉をつけたままにしておくと、蒸散作用によって水分が抜けやすく、いつまでもつけておくと根の栄養が葉に吸い取られます。

根と葉を切り分けたら、水を含ませて軽く絞ったキッチンペーパーで葉と根をそれぞれ別に包みましょう。そのまま保存袋に入れて野菜室で保存。

1週間ほどで食べ切ります。

冷凍したい場合、葉は茹でて絞ってからラップに包み冷凍庫に入れると、1カ月ほど保存が可能です。根は食感が損なわれるため冷凍保存には向きません。

ラディッシュを育てて採れたてを食べよう

ラディッシュは種まきから栽培するのが基本ですが、種まきから収穫までの期間が1カ月程度と短いのが特徴です。家庭菜園に興味がある方は、まず成功体験を得るためにも、ラディッシュの栽培から始めるのがおすすめ。ぜひ栽培にチャレンジしてみてください。

(参考文献)

『やさしい家庭菜園』 監修者/藤田智、加藤義松 発行/家の光協会 2006年3月1日第1刷

『はじめての野菜づくり コンテナ菜園を楽しもう』著者/藤田智 発行/日本放送出版協会 2007年5月25日発行

Credit

文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

新着記事

-

宿根草・多年草

【動画あり】“咲かない・弱った”ラナンキュラス・ラックスを救う秋の植え替えと株分け+最新…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋深まる10月の庭】

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR

今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…