スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

3and gardenの記事

-

野菜

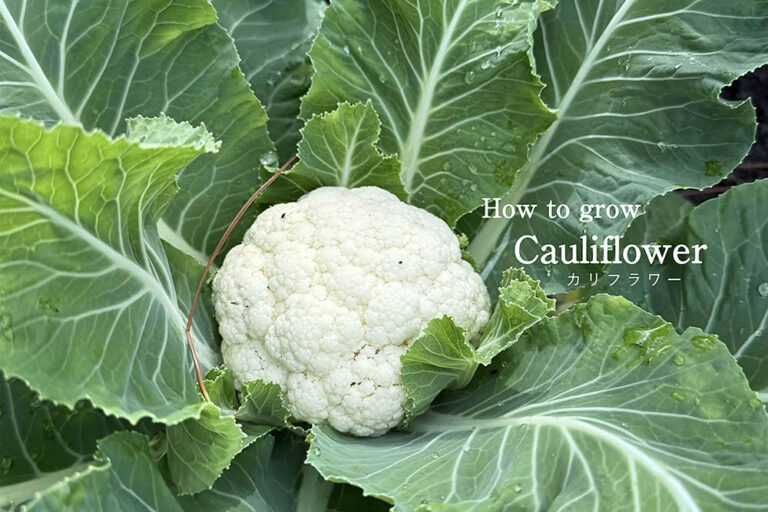

【初心者向け】カリフラワーの育て方完全ガイド|プランター栽培のコツと失敗しないポイント

カリフラワーの基本情報 Mujiko images/Shutterstock.com 植物名:カリフラワー学名:Brassica oleracea var. botrytis英名:Cauliflower和名:ハナヤサイ(花椰菜、花野菜)その他の名前:ハナカンラン(花甘藍)、ハナキャベツなど科名:アブラナ科属名:アブラナ属原産地:地中海沿岸形態:一・二年草 カリフラワーはアブラナ科アブラナ属の葉菜類です。学名はBrassica oleracea var. botrytisで、英名はCauliflower。原産地は地中海沿岸で、生育適温は15〜20℃で冷涼な気候を好みますが、耐暑性・耐寒性に優れています。乾燥には比較的耐えますが、多湿を嫌うのが特徴です。 カリフラワーの食用部分は「花蕾」で開花前のつぼみや花茎を指し、白いブロッコリーのような見た目をしています。ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンCを多く含み、茹でるとほくほくとした食感。炒め物やスープ、蒸しもの、サラダなど幅広く利用できます。 カリフラワーの花や葉の特徴 Ikhsansaputra/Shutterstock.com 園芸分類:野菜開花時期:3~5月草丈・樹高:40〜80cm耐寒性:普通耐暑性:普通花色:黄 カリフラワーは地際に披針形の大きな葉を出し、短い茎に大きな球状の花蕾(からい)を付けます。食用とする花蕾の色は白を始め、オレンジ、緑、紫など品種によりカラフルな色があります。花蕾を収穫せずにおくと、春に花序を伸ばして黄色い花を咲かせます。 花茎を伸ばして咲き始めるカリフラワー。Gaston Cerliani/Shutterstock.com カリフラワーの名前の由来と花言葉 Ikhsansaputra/Shutterstock.com カリフラワーという名前は英名のCauliflowerから。もともとラテン語で茎を表す「cauli」と「flower」との組み合わせたもので、「花キャベツ」を意味します。ハナヤサイやハナカンランといった和名も、それぞれ「花キャベツ」という意味です。 カリフラワーの花言葉は「繁栄」「慈愛」「お祭り騒ぎ」などです。 カリフラワーとブロッコリーの違い 左がカリフラワー、右がブロッコリー。Orest lyzhechka, izzuanroslan/Shutterstock.com カリフラワーとブロッコリーはどちらもケールの変種。カリフラワーはつぼみの部分が軟化して癒着しています。ブロッコリーは一番花の頂花蕾を収穫した後に、わきから小さな側花蕾が次々とついて長く収穫を楽しめますが、カリフラワーは頂花蕾がついた後に側花蕾はつきません。また、管理の面ではカリフラワーの白さを保つために外葉で覆うなどのひと手間が必要です。 カリフラワーの代表的な品種 IamTK/Shutterstock.com カリフラワーは品種によって栽培期間が異なり、収穫が早いものから順に極早生、早生、中生、中晩生があります。家庭栽培する場合は、20〜23℃で花芽分化が始まる極早生、早生が早い段階からつぼみがついて栽培期間が短いのでおすすめです。 ‘スノークラウン’ 花蕾はピュアホワイトの大型サイズで、肉厚かつ緻密で締まっています。早生種で、定植した後70日ほどで収穫が可能です。草勢が旺盛で作りやすいためビギナー向き。 ‘スノーニューダイヤ’ 強健な性質で、育苗時や定植後も旺盛に生育します。草姿は立性のため、土寄せをしっかりして強風で倒伏しないように管理を。芯葉の伸びがよいので、花蕾を包む作業を容易にできます。中早生種なのでじっくり育てましょう。 ‘オレンジブーケ’ 花蕾がオレンジ色なのが特徴的で、加熱調理しても色が抜けないので、サラダやスープに利用すると彩りを楽しめます。生育旺盛で栽培しやすく、じっくり育てるタイプの中早生種です。 ‘バイオレットクイン’ 濃い紫色の花蕾が特徴的で、加熱調理すると明るいグリーンに変色します。花蕾は丸く形が整い、肉厚で締まりがよいのが特徴。比較的日もちします。生育旺盛でビギナーにも栽培しやすい早生種です。 カリフラワーの栽培12カ月カレンダー Gisella Lupi/Shutterstock.com 種まき:2月中旬~3月上旬(春まき)、7月中旬〜8月上旬(夏まき)植え付け:4月上旬~中旬(春まき)、8月中旬〜9月上旬(夏まき)肥料::4月下旬~5月上旬(春まき)、9月中旬〜下旬(夏まき)収穫:5月下旬~6月中旬(春まき)、10月下旬〜12月(夏まき) カリフラワーは、春まき夏どりと、夏まき秋冬どりができますが、初めて栽培するなら夏まき秋冬どりがおすすめ。春まき夏どりは気温が高い時期に栽培するために花蕾がすぐに大きくなり、形が崩れやすくなるためです。 夏まき秋冬どりの栽培スケジュールは次のとおりです。7月中旬〜8月上旬に種子を播いて育苗し、8月中旬〜9月上旬に菜園に定植します。本葉が6〜7枚付いてから低温にあうと花芽ができる性質があり、10月下旬〜12月に収穫できます。 カリフラワーの栽培環境 Igor Pavluzhenkov/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】日当たり・風通しのよい場所を好みます。 【日当たり/屋内】屋外で栽培します。 【置き場所】カリフラワーは連作(同じ科の植物を同じ場所で栽培すること)を嫌うので、前作に同じアブラナ科のキャベツやブロッコリー、ハクサイ、コマツナ、ミズナなどを植えていた場所は避けましょう。2〜3年はアブラナ科の植物を育てていない場所を選ぶことが大切です。 腐食質に富んだ柔らかい土を好みます。酸性土壌にやや弱く、適した土壌酸度は5.5〜6.0ほどなので、土づくりの際に苦土石灰を散布して調整するとよいでしょう。 耐寒性・耐暑性 耐寒性・耐暑性ともにある程度ありますが、高温多湿にはやや弱く、栽培しやすい秋冬どりがおすすめ。生育適温は15~20℃です。 カリフラワーの育て方のポイント 種まき Katvic/Shutterstock.com カリフラワーはビギナーでも種まきから育てられます。種まきからスタートするメリットは、輸送などによる苗への負担がかからず、環境に馴染みやすいことです。敷地が広くてたくさんの苗が欲しい場合には、コストカットにもなります。 ただし、カリフラワーの苗は8月下旬〜9月上旬頃から花苗店やホームセンターに出回り始めるので、苗の植え付けからスタートしてもOK。「1〜2株あれば十分だから、苗の植え付けから始めたい」という方は、「用土」の項に進んでください。 【地植え・鉢植えともに】 カリフラワーの発芽適温は15〜30℃。種まきの適期は7月中旬〜8月上旬です。セルトレイに野菜用にブレンドされた培養土を入れ、水で十分に湿らせておきます。1穴に1粒ずつ種子を播き、土を軽くかぶせて手で押さえます。日当たり、風通しがよい場所に置き、乾いたら適宜水やりしてください。種まきから4〜5日くらいで発芽します。 育苗 Pont Dhivera/Shutterstock.com 発芽後は、適宜水やりをして育苗します。セルトレイの土は乾燥しやすいので、水切れには注意を。本葉が2枚ほどついたら、3号ほどの黒ポットに根鉢をくずさずに植え替えましょう。本葉が5〜6枚ついたら、菜園などに定植します。 育苗中は病害虫が発生しやすい時期なので、不織布をふわりとベタ掛けしておくのも一案です。 用土 bluedog studio/Shutterstock.com 【地植え】 苗を植え付ける2〜3週間以上前に、畝を作る場所に苦土石灰を1㎡当たり100〜150g散布し、よく耕して土に混ぜ込んでおきます。さらに、苗の植え付けの1〜2週間前に、畝幅(約60cm)の中央に深さ約15cmの溝を掘り、1㎡当たり牛ふん堆肥0.5ℓ、化成肥料80〜100gを均一にまき、埋め戻して平らにならしておきましょう。土づくりをしてからしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成します。 【鉢植え】 野菜用にブレンドされた市販の培養土を使うと便利です。それぞれの野菜に適した土壌酸度などは異なるので、製品の用途に「カリフラワー」の項目が入っているか、確認しておくとよいでしょう。 植え付け Vasyliuk/Shutterstock.com 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、幅約70cm、高さ約10cmの畝をつくり、表土を平らにならします。畝の長さは、育てたい苗の数によって調整してください。畝の中央に30〜40cmの株間をとって、苗を植え付けましょう。植え付け後に、たっぷりと水やりをしておきます。 植え付け初期は病害虫が発生しやすい時期なので、防虫ネットを張ったトンネル栽培にすると対策できます。数本の園芸用支柱を深く差し込み、畝に渡してトンネル状にし、防虫ネットを張って手前と奥を結んで止めます。防虫ネットの四方の裾を土で埋めて固定し、物理的に虫が侵入できないようにしておきましょう。苗が育ってトンネルにつかえるようになったら、トンネル支柱と防虫ネットを撤去します。 【鉢植え】 カリフラワーは葉を大きく広げて生育するので、10号以上の大きな鉢を用意します。 底穴に鉢底網を敷き、底が見えなくなるくらいまで鉢底石を入れ、その上に野菜用にブレンドされた培養土を入れます。水やりの際にあふれ出さないように、ウォータースペースを鉢縁から2〜3cm残しておきましょう。苗を1株植え付けて株元をしっかり押さえ、最後に鉢底から流れ出すまで、たっぷりと水やりをしましょう。植え付け後は、日当たり、風通しのよい場所に置いて管理します。 水やり cam3957/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために茎葉には水をかけず、株元の土を狙って与えましょう。 【地植え】 地植えの場合は、根付いた後は天候にまかせてもよく育ちます。ただし、雨が降らずに乾燥が続くようなら、適切に水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 鉢栽培する場合は、地植えに比べて乾きやすいので、日頃の水やりを忘れずに管理します。ただし、いつも湿った状態にしていると根腐れの原因になるので、与えすぎに注意。土の表面が乾いてから、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。 真夏に水やりする場合は、気温が高い昼間に行うと、すぐに水の温度が上がって株が弱ってしまうので、夕方の涼しい時間帯に行うことが大切です。また、真冬は、気温が低くなる夕方に与えると凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった日中に与えるようにしましょう。 追肥 New Africa/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けから約2週間後、追肥として有機配合肥料を1㎡当たり40g〜50ほどを株元にばらまき、軽く耕して株元に土寄せしておきます。 【鉢植え】 植え付けから20〜25日後、追肥として化成肥料を1つまみほどを株の周りに施し、軽く耕して株元に土を寄せておきます。 花蕾の日焼け対策 Luthfi Green/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 花蕾は日光や霜にあたると、黄色く変色することがあります。直径10cmほどになったら、数枚の外葉で花蕾にかぶせて麻ひもなどで軽くとめておきしょう。こうすることで、真っ白な花蕾を収穫することができます。 収穫 Tatevosian Yana/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 花蕾が直径20cmくらいに生育したら、花蕾の下にある下葉に包丁の刃を当てて切り取ります。花蕾はかたく締まっている方がよく、隙間があいていたら収穫遅れです。 カリフラワーは頂花蕾のみが収穫でき、基本的にブロッコリーのようには側花蕾は出てきません。わき芽から収穫できることもありますが、長く残しておくと病害虫の発生源となることもあるので、収穫した後は早めに根ごと抜き取って処分し、菜園では整地しておくとよいでしょう。 注意する病害虫 Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com 【病気】 カリフラワーの栽培時に発生しやすい病気は、べと病、軟腐病などです。 べと病は糸状菌が原因の病気で、3〜6月、9月下旬〜11月の気温15〜20℃の条件下、かつ気温差が大きい時に発生しやすくなります。葉に黄みがかった斑紋が現れ、だんだんと広がって枯れ上がっていきます。気温などの条件が揃うと2〜3日で全体に広がってしまうので注意。チッ素成分が多い肥料を与えすぎると発生しやすくなります。 軟腐病は細菌性の病気で、高温時に発生しやすくなります。特に梅雨明けから真夏が要注意。 球根や成長点近くの茎、地際の部分や根が腐って悪臭を放つので、発症したのを見つけたら、周囲に蔓延しないようにただちに抜き取り、周囲の土ごと処分してください。予防としては、連作を避け、水はけをよくしていつもジメジメとした環境にしないこと。また、害虫に食害されて傷ついた部分から病原菌が侵入しやすくなるので、害虫からしっかり守ることもポイントになります。 【害虫】 カリフラワーの栽培時に発生しやすい害虫は、アオムシ、アブラムシなどです。 アオムシは、モンシロチョウの幼虫です。葉裏などに卵を産み、孵化した幼虫は旺盛に葉を食害します。葉に穴があいているのを見つけたら、葉を裏返すなどして幼虫がついていないか確認し、見つけ次第捕殺します。大きくなるとギョッとするほどのサイズになり、葉脈のみを残して食べ尽くすほどの害を与えるので、早めの対処が大切です。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。 カリフラワーの育て方を知り栽培に挑戦しよう Bishawjit Shil/Shutterstock.com カリフラワーは大きな葉を広げて場所を取るイメージがありますが、10号以上の大きな鉢を用意すれば、ベランダでも栽培できます。極早生種や早生種を選べば栽培期間が短く、ビギナーにもおすすめ。小さな苗がぐんぐん育って大きな花蕾をつける姿に生命力を感じることができます。ぜひカリフラワーの栽培にチャレンジしてみてください。

-

宿根草・多年草

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10-768x512.jpg)

2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】

人々を魅了してやまない「ラナンキュラス・ラックス」を宮崎から世界へお届け! 春の庭で輝くように咲くラナンキュラス・ラックス。 一度植えたら毎年花が咲く宿根性のラナンキュラス・ラックス(Ranunculus Rax series)は、ほとんど病害虫が付かない強健さを持ち、初心者の方でも育てやすい性質でありながら、全体にワックスを塗ったような光沢とセミダブルの繊細な花弁の重なりや、ガーデンに植えた際の他の植物と調和するやさしい色合いと、多くの魅力を備えた近年話題の植物です。 このラナンキュラスの画期的な品種の誕生は、九州・宮崎のナーセリー、綾園芸の「植えっぱなしでも毎年花が咲くラナンキュラスを!」という強い思いが込められた育種の結晶です。世に送り出されたラックスシリーズの花びらは、まるでワックスを塗ったような光沢のある独特の表情を見せることから、ラナンキュラスとワックスを掛け合わせて「ラックス」と名づけられました。 ラナンキュラスの常識を変えた! 初心者にこそ植えて欲しい「ラナンキュラス・ラックス」 花色のバリエーションが多いラナンキュラス・ラックスを何株も咲かせて春爛漫の花壇。ラックスは植えるだけで、庭のフォーカルポイントになります。 ラックスが誕生する以前のラナンキュラスといえば、春を彩るガーデンの花の一員として、また切り花としても広く愛されてきた花ですが、栽培においては日本の夏の高温多湿や冬の寒風が苦手で、植えっぱなしにしておくと夏には球根が地中で腐ってしまうことから掘り上げて管理しなくてはならないなど、気難しい植物とされてきました。 しかし、ラナンキュラス・ラックスは植えっぱなしで夏を越し、寒さで多少葉が凍っても冬を越してくれます。 病虫害もほとんどないので初心者でも簡単に育てられるのが魅力。庭植えはもちろん、鉢栽培でも簡単に育てることができます。ベランダならラックスさえあれば、春爛漫の雰囲気を手軽に演出することが可能です。 ラックスの成長期10〜3月に植え替え・株分けでリフレッシュを ラナンキュラス・ラックスは、あまり手をかけず植えっぱなしでも毎年咲いてくれる宿根性が魅力の一つですが、2~3年経つと土の劣化や球根が増えて、鉢植えの場合は鉢が窮屈になったり、土の排水性・保肥性が悪くなり、ラックスのパフォーマンスが落ちる原因となってしまいます。また、ラナンキュラスをはじめとするキンポウゲ科の植物は、連作障害(れんさくしょうがい/同じ場所で長く育て続けていると生育障害が起こること)に敏感です。5年も同じ場所で育て続けていると、徐々に株が衰退しはじめます。 お気に入りのラックスを長く楽しむため、鉢植え・地植えともに2~3年に1度を目安に植え替え・株分けをしてあげましょう。ラックスの一番の成長期は、10〜3月です。成長の最盛期に入る前に植え替え・株分け作業は終わらせましょう。 動画で作業をチェック! ラックスの植え替え方法 <準備するもの> 左から時計回りにナーセリーの土、オールパーパス、SOIL FOOD、メネデール、土のお守り、べニカXガード粒剤。 ・オリジナル培養土「ナーセリーの土 18L」 ・元肥として万能肥料の「オールパーパス」・土の活性化に欠かせないの「SOIL FOOD」・アブラムシ対策の殺虫殺菌剤「ベニカXガード粒剤」・土の状態をリセットする「土のお守り」・植物活力剤「メネデール」 【植え替え前の準備】あらかじめ、「ナーセリーの土」に、元肥として「オールパーパス」と「SOIL FOOD」を混ぜておきます。この時、アブラムシ対策として殺虫殺菌剤「ベニカXガード粒剤」と、根の生育を助けたり、土中に発生する球根の腐敗菌を吸着してくれる「土のお守り」を一緒に混ぜ込むと効果的です。 3年以上育てると、1株が2〜4株に増える楽しみも。長く育てて増やすとお得! なのもラナンキュラス・ラックスの魅力。 3年以上育てると、植え替え時に取り出した球根は肥大しています。大きく育った球根を優しく手で株分けすると、写真のように1株が2〜4株に増える楽しみもあります。長く育てて増やすとお得! という特典があるのも、ラナンキュラス・ラックスの魅力です。 ラナンキュラス・ラックスの植え替え・株分けの手順 【手順1】植木鉢に土を適量入れます。 【手順2】ラックスを鉢から抜き出し、余分な土を取り除いて球根を取り出します。植え替えのタイミングによっては、鉢いっぱいに白い根が張っていることがあります。この時はできるだけ根鉢を崩さないように注意しましょう。 鉢から抜き出すと、根がびっしり! 株分けをする場合は、根が集まっている中心の芽を見て球根を分けていきます。球根や根鉢には植え替え後すぐに発根するように「土のお守り」をかるく振りかけます。 【手順3】根株や球根を鉢に入れ、肥料を混ぜておいた土を周りの隙間に入れるだけで完了です。茎や葉の部分が土の中に埋まってしまうと、灰色かび病などの病気の原因になるので、深植えにならないように注意しましょう。 【植え付け後】植え替えが終わったら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷり水やりします。この時、植物活力剤「メネデール」を入れた100倍液で水やりすることで、植替え時に傷ついた根をより早く癒やし、発根を促してくれる効果が期待できます。また、芽が出てくるまでの期間は、表土がしっかり乾くまで待って水やりを続けるのがポイントです。 【植え付け後の施肥】ラックスは、思いのほか大食漢ですので、定期的に肥料を施しましょう。植え替えたラックスは、2~3年は植えっぱなしでOKです。土が硬くなり排水が悪くならないよう、有機液肥の混合液を7~10日に1回のペースで与えるとよいでしょう。 ナンキュラス・ラックスを丈夫に育てるのに使いたい「有機100%プラス液肥」(左)と「菌の黒汁」。 平田ナーセリー独自の育成方法でお届けする失敗しない丈夫な苗 左/ラックスを栽培する平田ナーセリーの農場長、白田徹さん。右/春にふさわしい華やかな花を咲かせるラナンキュラス・ラックスシリーズ。 このラックスの花苗を生産する平田ナーセリーの農場長である、白田徹さんにラックスの魅力と栽培のコツを伺いました。 「ラックスの花苗を生産できるナーセリーは限られていますが、平田ナーセリーでは育種者の草野さんからラックスの球根を直接分けていただき、苗の生産を行っています。ラックスの魅力はとにかく花束のように咲くたわわな花。この本来のラックスの魅力を届けるために、平田ナーセリーでは球根を分球せず、大きな塊のまま鉢に植え付け栽培しているため、最初から2年目以降のような見事な花つきを楽しんでいただけます。春に一斉に開花し始めたときには、花束を贈られるような感動を味わえると思います」 すべての株に十分に光と風が当たるように鉢の間隔をあけて育てている平田ナーセリーの圃場。スクスク育つラナンキュラス・ラックスの大鉢がずらりと並ぶ。 「以前から球根は大きな塊で植えていたのですが、鉢も大きくし6号サイズに植えて生産をしています。ラックスの苗といえば、通常3〜4号の小さなポットで、球根が1球植えられているのですが、ラックス本来の魅力をお届けしたいので、平田ナーセリーでは大きな球根を大きな鉢で、多くの土で栽培しています。ですから球根のパワーからして違いがあり、土の量に応じて根の張りもよいので、その分、花数が多いのはもちろん、株に体力があるのでどなたにも苦労なく栽培していただけます」 シェルのような艶めきが特徴。 「ラナンキュラスは多湿を嫌うため、平田ナーセリーでは、水はけがよく肥料もちのよいオリジナルブレンドの土を用いています。ポットも土がたっぷり入り、水が滞留しない形状のものを吟味して選び、植え付けしています」 花いっぱいで寄せ植えの主役にもなるラナンキュラス・ラックス。 「もう一つのこだわりは、生長ホルモン剤を一切使用しないこと。輸送費や生産場のスペースの効率化のためコンパクトに育てようと、どうしてもホルモン剤(矮化剤)を使用してしまいがちです。しかし、植物にとってホルモン剤は大きなストレスになってしまいます。つぼみのまま咲かなかったり、球根が太らない・増えないなどの影響が出る場合も。ストレスを感じたまま休眠に入ると、上手く夏越しできないこともあります。平田ナーセリーの農場では、ホルモン剤を使用せず、贅沢なほどのスペースを使い、鉢と鉢の間隔を充分にとり、全ての葉に光と風を当てて、しっかりとした株に育てています」 「ラナンキュラス・ラックス」2026年おすすめ品種Best9! 今では数多くのラナンキュラス・ラックスの品種が出回り、色も草姿もさまざまでコレクションする人もいるほど。平田ナーセリーの生産している品種の中から、2026年に咲かせたい! 農場長おすすめの品種を9種ピックアップしてご紹介します。 バイカラー咲きの新品種‘ペネロペ’ クリームホワイトにピンクの差し色が入るバイカラー咲きの2025年最新品種です。花の色合いは色幅が大きく、それぞれの株に個性が出ます。‘ペネロペ’と以下の‘アポロン’の苗は、来年3月より発送します。 イオ咲きの新品種‘アポロン’ ラックス初の花形で、名前が示す通り“太陽”を思わせる「イオ咲き」の2025年最新品種です。明るいクリームイエローからレモンイエローの色幅があり、花弁も個体差があります。‘アポロン’と上記‘ペネロペ’の苗は、来年3月より発送します。 幻の品種が復活! ‘ヘラ’ 明るいピンク系のラックスで、一時期市場から消えた幻の品種が復活しました! 草丈もラックスの中では比較的コンパクトで扱いやすい品種です。 魅惑のピンク花 ‘ジュピター’ 濃色の鮮やかなピンク花が美しい品種です、地上部から花までの姿がまとまりやすく、鉢植えにしても地植えでも立ち姿の美しい品種です。 受賞歴のある優秀花 ‘リュキア’ 透明感・ボリューム・花数など、ラックスの中でもずば抜けて優れた品種。庭植え、鉢植えともに育て続けると見事な大株となり、一度見たら忘れられません。日本フラワー・オブ・ザ・イヤー2015ガーデニング部門「優秀賞」「ブリーディング特別賞」「カラークリエイト特別賞」受賞花。 鮮やかに輝く赤花 ‘ハデス’ 最も赤い品種。時間とともに、赤い花弁がシェルホワイトへと変化し、輝きを増していきます。キメラといわれる2色咲きの個体が出やすい品種です。 桜貝のような美しい花 ‘アリアドネ’ 桜貝のような淡いピンクで、咲き始めから、艶やかな光沢が美しい品種。一番花はバラのような八重咲きで次第に半八重の花形に移り変わっていく姿が魅力的、日本フラワー・オブ・ザ・イヤー2012切花部門 「最優秀賞」受賞花で、切り花としても花もちのよい品種です。 濃淡の変化が楽しめる ‘エリス’ 鮮やかなサーモンオレンジの花は、気温の変化で色の濃淡の変化が楽しめます。背丈は、ほかのラックスの品種よりも高くボーダー花壇や宿根草との混植におすすめです。 最高の輝きをまとう黄金花 ‘ピュタロス’ 春らしい明るいイエローの花色で、最高の輝きをまとった品種です。花立ちが抜群で、コンパクトにまとまった姿も魅力。草姿のまとまりのよさから鉢植えにもおすすめの品種です。 育てるほどに大株になる楽しみいっぱいの花 左は、1株を植え付けて2年目の開花。右は、その3年後の5年目。花のボリュームが年々増えるのも魅力。 ラックスは生育旺盛で、地中でも球根がどんどん増えていきます。1年で球根の数は3〜5倍に増えるため、株は年々見事に大きくなり、花数も驚くほど増えていきます。一度買ったらどんどん増えるコスパのよさも魅力。手にした日から毎年、ラックスの花でいっぱいの春の風景が約束されます。 「平田ナーセリー オンラインストア」では、23品種もの豊富なバリエーションから選べます。春の訪れを身近に感じられる花、ラナンキュラス・ラックスで庭風景を一新してみませんか?

-

樹木

秋冬の庭に赤い実が映える! ウメモドキの育て方・剪定・増やし方まで徹底解説

ウメモドキの基本情報 Brandon Poms/Shutterstock.com 植物名:ウメモドキ学名:Ilex serrata英名:Japanese winterberry和名:ウメモドキ(梅擬、落霜紅)その他の名前:オオバウメモドキ、ムメモドキ、ウメボトケなど科名:モチノキ科属名:モチノキ属原産地:日本・中国形態:落葉性低木 ウメモドキの学名は、Ilex serrata (イレックス・セラータ)。名前に「ウメ」の文字が入っていますが、ウメとは別の科の植物であり、モチノキ科モチノキ属の落葉樹です。原産地は日本の本州・四国・九州、中国。昔から日本の山野に自生してきたことから暑さや寒さに強く、放任してもよく育ち、近年庭木としての人気が高まっている樹木です。和風庭園でもよく用いられ、玄関脇や池の端、灯籠の周辺などに植栽されるほか、生け花の花材、盆栽としても人気があります。 ウメモドキの花や葉の特徴 emongrara/Shutterstock.com 園芸分類:庭木開花時期:5月中旬~6月草丈・樹高:2〜3m耐寒性:強い耐暑性:強い花色:淡紫色 ウメモドキは樹高2〜3mの低木で、地際から多数の幹を立ち上げる株立ち性の樹形が特徴です。開花期は5月中旬〜6月で、花色は淡い紫色。4〜5枚の花弁をもつ花径2〜3mmほどの小さな花が集まって咲きます。花はかわいらしいですがあまり目立たず、秋から冬にかけて実る赤い実を主に観賞します。長さ3〜8cmの葉は先端が尖った長楕円形で、縁には細かな鋸歯があり、互生します。 野鳥を庭に呼び込む赤い果実 Kiki vera yasmina/Shutterstock.com ウメモドキは9月〜翌年1月に直径5mmほどの赤い実を多数つけます。実は落葉した後も残るのでよく目立ち、長く楽しめます。この果実に味はなく、食用には向いていません。しかし、ツグミやジョウビタキなどの野鳥がついばみにやってくるので、野鳥を呼ぶ庭木として植えるのもよいでしょう。赤い果実は観賞価値が高く、茶花として昔から愛用されています。 ウメモドキには雄と雌がある This_is_JiHun_Lee/Shutterstock.com ウメモドキは雌雄異株で、雄木と雌木があります。赤い実を観賞用として楽しみたい場合は、必ず雌木を入手しましょう。雌木を1本のみ植えても大抵の場合は結実するので、基本的に雄木を購入する必要はありません。 ウメモドキの名前の由来と花言葉 tamu1500/Shutterstock.com ウメモドキという名前は、ウメに似ていることが由来。樹姿や葉の様子がウメに似ていることからという説や、花や実の様子をウメに見立てたという説があります。また、実は寒さが厳しくなるにつれて赤くなるため、「落霜紅」と表記することがあり、秋の季語として俳句などでも親しまれています。 ウメモドキの花言葉は「知恵」「明朗」「深い愛情」などです。 ウメモドキの代表的な種や品種 NAMIN KIM/Shutterstock.com ウメモドキにはいくつかの変種と園芸品種があるので、ご紹介します。 ‘大納言’ 学名はIlex serrata ‘Dainagon’。ウメモドキの園芸品種で、原種よりも実が大きいのが特徴です。秋から冬にかけて赤く色づく実の存在感が大きく、茶花などにもよく利用されています。 シロウメモドキ tamu1500/Shutterstock.com 学名はIlex serrata f. leucocarpa。ウメモドキの変種とされ、花も果実も白いのが特徴です。 キミノウメモドキ 学名はIlex serrata f. xanthocarpa。ウメモドキの変種で、黄色い果実をつけます。 イヌウメモドキ tamu1500/Shutterstock.com 学名はIlex serrata f. argutidens。ウメモドキの変種で、枝や葉に毛が無いことが特徴です。 ウメモドキの栽培12カ月カレンダー 開花時期:5月中旬~6月植え付け・植え替え:2月下旬〜3月、10〜11月肥料:2〜3月剪定:12〜翌年3月 ウメモドキの栽培環境 jbg0505/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】半日陰から日向に向きます。ある程度日陰でも育ちますが、日照不足になると実つきが悪くなるので注意しましょう。 【日当たり/屋内】一年を通じて屋外での栽培が基本です。 【置き場所】腐植質に富んだやわらかい土を好みますが、丈夫であまり土質を選ばず育ちます。夏にはやや日陰になるような場所で育てるとよいでしょう。 耐寒性・耐暑性 日本に自生する植物なので、耐寒性も耐暑性もあり、環境になじんで育てやすい樹木です。 ウメモドキの育て方のポイント 用土 blueeyes/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘りましょう。掘り上げた土に腐葉土、堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきます。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 樹木用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり Afanasiev Andrii/Shutterstock.com 水やりの際は、木の幹や枝葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。真夏は気温が高い昼間に水やりすると、水がすぐにぬるま湯になって根を傷めやすいので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。反対に、真冬は気温が十分に上がった日中に行います。夕方に水やりすると凍結の原因になるので避けてください。 【地植え】 植え付け後にしっかり根づいて枝葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後はほとんど不要です。ただし、晴天が続いてひどく乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。また、枝葉がだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、水やりを欠かさないように注意し、必要に応じて朝夕2回行います。冬は生育が止まり、表土も乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 Pawel Beres/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 ウメモドキに肥料を与えるのに適したタイミングは、生育期に入る少し前の2〜3月です。有機質肥料を株元から少し離れた周囲にまいて、クワかスコップで軽く耕して土に馴染ませましょう。 注意する病害虫 muroPhotographer/Shutterstock.com 【病気】 ウメモドキに発生しやすい病気は、うどんこ病、黒星病などです。 うどんこ病は、カビによる伝染性の病気です。葉、新梢、つぼみに発生しやすく、表面が白く粉を吹いたような状態になり、放置するとどんどん広がって光合成ができなくなり、やがて枯死してしまいます。窒素肥料を施しすぎたり、枝葉が繁茂しすぎて風通しが悪くなったりしていると、発生しやすくなります。うどんこ病が出たら病害部分を摘み取って処分し、適用のある殺菌剤を散布して、蔓延するのを防ぎましょう。 黒星病は、カビによる伝染性の病気です。雨が多い18〜20℃の環境を好むため5〜7月に発症しやすく、葉、枝、果実に被害が現れます。黒っぽくて丸い斑点が全体に広がっていくのが特徴です。日当たり・風通しが悪いと発生しやすくなるので、込み合っている枝などはすかすように剪定して発生を防ぎましょう。病気にかかった後に剪定した枝や落ち葉は、地中に残らないように処分することも大切です。また、発生したら早いうちに適用のある殺菌剤を散布して、病気が蔓延するのを防除します。 【害虫】 ウメモドキに発生しやすい害虫は、アブラムシ、コナジラミなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 コナジラミは、植物の葉裏について吸汁する害虫です。体長は1mmほどで大変小さいのですが、白いので目にとまりやすいです。繁殖力が旺盛で、短期間で卵から幼虫、成虫になり、被害が拡大しやすいのが特徴。吸汁によってウイルスを媒介するほか、排泄物にすす病が発生しやすく、二次被害を呼びやすいので要注意。冬は卵やサナギの状態で雑草の中に潜んで春になると周囲に移動して活動を始めるので、雑草や枯れ葉を残さずに処分しておきましょう。大発生した時はスプレータイプの適用薬剤を散布して対処してください。 ウメモドキの詳しい育て方 苗木の選び方 苗木を購入する際は、葉がある場合は葉の色艶がよく、幹がしっかりしたものを選びましょう。また、実を観賞したい場合は雌木を購入するように注意します。 植え付け・植え替え Jurga Jot/Shutterstock.com ウメモドキの植え付け・植え替えの適期は2月下旬〜3月か、10〜11月です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗木の根鉢よりも一回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えましょう。 ウメモドキは、暑さ寒さに強く、環境にも馴染みやすいので、一年を通して庭植えにしたままにして構いません。 【鉢植え】 鉢で栽培する場合は、入手した苗木よりも1〜2回り大きな鉢を準備します。用意した鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから樹木用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗木をポットから取り出して軽く根鉢をくずし、鉢の中に仮置きして高さを決めたら、少しずつ土を入れて植え付けます。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えます。 鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりしてくるので、1〜2年に1度は植え替えましょう。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から木を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取りましょう。根鉢を整理して小さくし、元の鉢に新しい培養土を使って植え直します。もっと大きく育てたい場合は、元の鉢よりも大きな鉢を準備し、軽く根鉢をくずす程度にして植え替えてください。 剪定 Opas Chotiphantawanon/Shutterstock.com ウメモドキの剪定の適期は12〜翌年3月です。落葉して休眠している時期に剪定しておきましょう。花芽は春に伸びた枝の葉の付け根あたりにつくので、その時期に剪定すると花が咲かなくなるので注意してください。 ウメモドキは株立ち状で、地際から細めの枝を放射状に枝垂れさせる樹形が特徴です。樹形はほとんど自然に整うので、放任してもかまいません。ただし枝が込み合いすぎているようであれば、「すかし剪定」を行って調整します。古い枝や細くて弱々しい枝、ほかの枝に絡んで生育の邪魔になっている枝を選んで切り取りましょう。芽吹きやすいので、特に剪定位置は選びません。切り詰めすぎると徒長枝が発生しやすくなるので、注意してください。木が成長し、株元から幹が多数立ち上がって邪魔になっている場合は、古い枝を選んで地際で切り取り、新しい枝に更新するとよいでしょう。 増やし方 Kunlanan Yarist/Shutterstock.com ウメモドキは、挿し木や種まきで増やすことができます。ここでは、それぞれの方法について詳しく解説します。 【挿し木】 挿し木とは、枝を切り取って土に挿しておくと発根して生育を始める性質を生かして増やす方法です。植物の中には挿し木ができないものもありますが、ウメモドキは挿し木で増やすことができます。 ウメモドキの挿し木の適期は、6月頃です。その年にのびた新しい枝を10〜15㎝ほどの長さで切り取ります。採取した枝(挿し穂)は、水を張った容器に1時間ほどつけて水あげしておきましょう。その後、吸い上げと蒸散のバランスを取るために下葉を数枚切り取ります。3号くらいの鉢を用意してゴロ土を入れ、新しい培養土を入れて水で十分に湿らせておきます。培養土に3カ所の穴をあけ、穴に挿し穂を挿して土を押さえてください。発根するまでは明るい日陰に置いて管理します。その後は日当たりのよい場所に置いて育苗し、ほどよく育ったら植えたい場所に定植しましょう。挿し木のメリットは、親株とまったく同じ性質を持ったクローンになることです。 【種まき】 ウメモドキは10〜11月に果実をつけるので、採取して果肉を取り除いた後、流水できれいに洗い流し、そのまま種まきしましょう。 黒ポットに新しい培養土を入れて十分に水で湿らせます。ウメモドキの種子を黒ポットに数粒播いて軽く土をかぶせ、明るい日陰で管理。乾燥させると発芽しないので、水の管理に注意します。発芽した後は日当たりのよい場所に置きましょう。本葉が2〜3枚ついたら勢いのある苗を1本のみ残し、ほかは間引いて育苗します。ポットに根が回るまでに成長したら、少し大きな鉢に植え替えて育苗します。苗木として十分な大きさに育ったら、植えたい場所に定植しましょう。 ウメモドキを育てて季節の移ろいを感じる庭を tamu1500/Shutterstock.com ウメモドキは真っ赤な果実をつける姿が愛らしく、古くから茶花としても活躍してきた庭木の1つです。新緑や開花、結実、紅葉が楽しめ、四季の移ろいを強く感じることのできるウメモドキを、庭に迎え入れてはいかがでしょうか。

-

花と緑

「公孫樹」ってなんて読む? 正解できたらすごい難読植物名漢字クイズ【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.19

身近な植物!「公孫樹」ってどんな植物? Fumeezz/Shutterstock.com 実際に育てていても、漢字で表記されると案外分からない植物も多いもの。普段呼んでいるのとは違う名前があったり、意外な漢字表記があったり、植物の漢字も面白いものです。 そんな植物の漢字表記の中から、身近な植物に関するものをクイズで出題! 今回のお題は「公孫樹」。あなたはこの漢字が表す植物が分かりますか? ヒント 街路樹や寺社仏閣の植栽の定番。秋には見事な黄葉が楽しめます。食用できる種子も美味。 正解は… ↓ ↓ ↓ ↓ いちょう Takasu Pro/Shutterstock.com イチョウの基本データ 学名:Ginkgo biloba科名:イチョウ科属名:イチョウ属原産地:中国和名:イチョウ別名:ギンナン英名:ginkgo、maidenhair tree開花期:4~5月形態:落葉性高木樹高:20~30m 秋に見事な黄葉を見せ、足元の景色も黄色に染め上げるイチョウ。成長が早く、病害虫や大気汚染、火災に強いことや、黄葉の美しさなどから、公園や学校、道路、寺社などにもよく植栽され、日々の暮らしの中でなじみ深い樹木です。ギンナンの独特な匂いも秋の風物詩ですね。長寿の樹木で、樹齢1,000年以上と伝えられるものもあり、ご神木や天然記念物として保護されるケースも多いです。また、盆栽としても人気があります。 イチョウは一属一種の植物です。化石から古代には仲間がいたと考えられていますが、現存するのはイチョウのみ。「生きている化石」ともいわれ、裸子植物では最古の種のひとつとされます。種子の殻の中にある胚乳と呼ばれる部分は食用にできますが、殻を覆う外種皮に触れると、皮膚の炎症や傷みを引き起こす場合があるので注意しましょう。 「公孫樹」の由来とは? EQRoy/Shutterstock.com イチョウの漢字表記はいくつかあり、「公孫樹」のほか「銀杏」「鴨脚樹」などとも書きます。読み方はすべて「いちょう」と読みますが、「銀杏」に関しては「ぎんなん」のほうがなじみ深いかもしれません。「公孫樹」という漢字は漢名に由来し、祖父(公)が種子を播くと、孫が実(種子)を食べることができるという伝承に基づいているそう。「イチョウ」という名前も中国語の「鴨脚(ヤーチャオ)」に由来するとされています。 クイズ一覧はこちら!

-

果樹

スーパーフード「ザクロ」を自宅で! 栄養豊富な赤い実を味わう育て方と美味しい食べ方

ザクロの基本情報 al1962/Shutterstock.com 植物名:ザクロ学名:Punica granatum英名:Pomegranate和名:ザクロ(石榴、柘榴)その他の名前:セキリュウ科名:ミソハギ科属名:ザクロ属原産地:ヒマラヤ、地中海沿岸形態:中高木 ザクロはミソハギ科ザクロ属の落葉性低木です。かつてはザクロ科ザクロ属に分類されていました。 ザクロの中でも食用のものは実ザクロ、観賞用のものは花ザクロと呼ばれています。原産地はイランなどの中近東で、世界各地の古代神話や伝承に登場するほど古くから親しまれている果実です。日本でも昔から観賞用として植えられており、樹皮や根皮、果皮は薬用として用いられてきました。 斑入りの花が楽しめる花ザクロ。Karina Lopatina/Shutterstock.com ザクロの木は成長すると樹高7mほどになります。国産のザクロの実は酸味が強いことが多く、食用として流通しているものは大半が海外で生産された甘みの強い種類です。 ザクロの花や葉、実の特徴 Valeriya Zankovych/Shutterstock.com 園芸分類:庭木・花木・果樹開花時期:5月下旬~6月草丈・樹高:2m以上耐寒性:強い耐暑性:強い花色:オレンジがかった赤、白、黄色など ザクロは5月の終わりごろから6月にかけて、ラッパのような形状の花を咲かせます。花弁は6枚前後で、熟した実と同じようなオレンジがかった赤色です。白や黄色などの花が咲く品種もあります。 葉は楕円形で光沢のある緑色。秋になると5~12cmくらいの丸い実をつけます。熟して実が裂けると食べ頃です。 ザクロの名前の由来や花言葉 DimaBerlin/Shutterstock.com ザクロは漢字で柘榴、石榴と書きます。古来中国から伝来しており、現地では安石瘤と呼ばれていました。日本に入ってきてから本来の名称が略され、石榴と書かれるようになったとされています。読み方も当初「ジャクリュウ」だったものが時代を経て変化しました。 英名はpomegranate。フランス語のPomme(リンゴ)とスペインのグラナダ地方を指すGrenadeが語源であると考えられています。 ザクロの花は「円熟した優雅さ」、果実は「結合」「愚かしさ」など、花と実にそれぞれ言葉がついています。共通の花言葉は「子孫の守護」「子だくさん」など。ザクロに関する仏教の逸話やギリシャ神話もあり、宗教的な教訓のシンボルとしても広く知られている植物です。 ザクロの代表的な種類 Danil Sergeev/Shutterstock.com ザクロは主に実の収穫を目的とする実ザクロ、観賞が目的の花ザクロに分かれています。それぞれを詳しく見ていきましょう。 実ザクロ Stratos Giannikos/Shutterstock.com 実ザクロは実を収穫し食べることが目的のザクロです。主な品種は以下があります。 大実日本甘ザクロ スイートハニー ワンダフル カリフォルニアザクロ シャインレッド 実の大きさはさまざまですが、どれも味がよく美味しく食べられるのが特徴です。ジュースや果実酒への加工に適している品種もあります。また近年は、種無しのザクロや、種が小さく加工がしやすい品種も流通しています。 花ザクロ 花ザクロの代表種、五彩榴。 花ザクロは花や実を観賞用として楽しむのが目的のザクロです。代表的な品種には五彩榴(ごさいりゅう)があります。五彩榴は赤や白、複色の3色が花に現れる八重の花を咲かせる華やかな品種。実はつけません。 ヒメザクロ ヒメザクロは一般的なザクロより小さな品種です。高さ50cm~70cmで果実も3cm~4cmとコンパクトで、植木鉢や盆栽などに植えて楽しめます。 ザクロの栽培12カ月カレンダー 開花時期:5月下旬~6月植え付け・植え替え:12~翌年2月肥料:3月、7月、10月入手時期:12~翌年2月 ザクロの栽培環境 日当たり・置き場所 ザクロは日当たりのいい場所を好む植物です。地植え、鉢植えともに日のよく当たる場所を選びましょう。日陰で育てると花つきが悪くなってしまうので注意が必要です。 枝が過密になっている場合は剪定を行い、内部までしっかりと日が当たるように調整しましょう。 耐寒性・耐暑性 ザクロはもともと暖かい地域の植物ですが、基本的には耐寒性・耐暑性ともに強いのが特徴です。特別な冬越しや夏越しの対策は必要ありません。ただし、冬は霜よけに根元に覆いをかけるマルチングを行いましょう。 ザクロの育て方のポイント 用土 ザクロは根を深く伸ばす性質があるので、基本的には地植えがおすすめです。地植えの場合は水はけのいい場所を選びましょう。 鉢植えで育てる場合は市販の培養土が適しています。土を自分でブレンドする場合は、赤玉土小粒と腐葉土を7:3で配合しましょう。 水やり Umierov Izet/Shutterstock.com ザクロは、苗の植え付けから2週間ほどは、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。 根付いた後は、地植えの場合は特に水やりは必要ありません。鉢植えの場合は根付いた後も土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。 肥料 肥料は、地植えでは3月と10月頃に速効性の化成肥料を与えます。窒素分が多い肥料は与えないようにしましょう。鉢植えの場合は、3月と10月に加えて7月にも追肥をするようにします。 注意する病害虫 ザクロは丈夫な植物なので、基本的には病害虫の心配はありません。ただし、環境やタイミングによっては病害虫がついてしまうことがあります。 【病気】 ザクロはうどんこ病にかかることがあります。うどんこ病は、茎や葉がうどんこをまぶしたようにうっすら白くなる病気です。適用のある薬剤で対処します。 【害虫】 ザクロにつく害虫には、アブラムシやカイガラムシ、ゴマダラメイガなどがあります。 アブラムシは春から夏にかけて増える害虫です。手や粘着テープで取り除いたり、駆除剤を使ったりして対処しましょう。 カイガラムシは初夏から夏にかけて増えます。白くべたつきのある排泄物を見かけたらカイガラムシを疑いましょう。幼虫のうちは駆除剤が有効ですが、成虫になると薬剤がききづらくなるので、刷毛などを使って取り除きましょう。 ゴマダラメイガは梅雨から夏にかけて増える、栗によくつく害虫として知られています。幼虫が果実の内部に入り込んで食害を及ぼします。駆除剤で対処し、ゴマダラメイガがついた果実も放置せず処分しましょう。 ザクロの詳しい育て方 苗の選び方 ザクロは花だけでなく、自宅で実を収穫して食べる楽しみがある果樹です。植え付けてから5~6年ほどで実をつけはじめるので、それまでは花を楽しみつつ管理をします。 市場で出回っているのは1年生~3年生の苗です。早く収穫したい場合は3年生の苗を選びましょう。 植え付け・植え替え Singkham/Shutterstock.com ザクロの植え付けや植え替えの適期は12~翌年2月です。鉢植えの場合は根詰まりを防ぐため、1~2年に1回植え替えをしましょう。 植え付けや植え替えの際には、根を傷つけないよう注意が必要です。 日常の手入れ Victoria Atu/Shutterstock.com ザクロの木は主幹が細いため、若木は風で倒れてしまうことがあります。必要に応じて支柱を立てて補助しましょう。 芽がたくさんつくので、風通しや日当たりが悪くならないよう、大きくなる前に枝の先端を摘む「摘心(てきしん)」をします。さらに12~翌年2月の休眠期には、花芽がつかない強い徒長枝を中心に剪定をするとよいでしょう。 ザクロの花芽は枝の先端につきます。枝先だけを刈り込むような剪定をすると、花も実も楽しむことができなくなるので、注意が必要です。 収穫 davide bonaldo/Shutterstock.com 実ザクロの場合は、秋になると果実が熟します。果皮が不規則にひび割れてきたら食べ頃です。果実がつき始めた頃に実に袋掛けをすると、雨や虫の被害を減らすことができます。 増やし方 ザクロは挿し木や取り木、種まきなどで増やせます。 【挿し木】 もっとも一般的な増やし方です。太い枝を15cmほどカットし、水に一定時間つけた後に土に挿して日陰で管理します。1カ月ほどで根が生えたら植木鉢や地面に植え替えましょう。 【取り木】 指くらいの太さの枝に傷をつけて水苔を巻き、ビニール袋で覆って固定します。2~3カ月ほどして発根したら根がついた状態で枝を切り離して植え付けましょう。 【種まき】 実から種を採取して洗い、一晩水につけます。ポットや浅い鉢に土を入れて種をまき、発芽して15cmほどになったら植木鉢に移しましょう。 ザクロの選び方や保存方法 Dmitrenko Ekaterina/Shutterstock.com ここからは、ザクロの選び方や保存方法について詳しくご紹介します。 選び方 美味しいザクロの実を選ぶには、果皮がしっかりと鮮やかな紅色に色づいていることがポイントです。さらに持ったときに、ずっしりと重みがあるものを選びます。 傷やひび割れ、変色している部分があるものは避けるようにします。 保存方法 Mladen Zivkovic/Shutterstock.com ザクロは皮をむかなければ日持ちします。皮をむかずに密封して冷蔵保存すれば、1~2カ月と長く保存できます。ただし、熟すまでは常温保存にして、熟したら冷蔵保存するようにしましょう。 皮をむいてほぐしたザクロは、赤い実を密封容器に入れて冷蔵庫で保存すると2~3日程度であれば食べられます。冷凍できる密封容器に入れれば冷凍保存も可能です。冷凍なら2~3カ月は持ちますが、解凍すると水分が多く出るので、冷凍したザクロはザルなどで濾して種子を取り除いたあとミキサーにかけてジュースにしたり、ヨーグルトにトッピングして使うのがおすすめです。 ザクロに含まれる栄養 Halil ibrahim mescioglu/Shutterstock.com ザクロは美味しいだけでなく、栄養も豊富な果物です。ここではザクロに含まれる栄養について詳しくご紹介します。 ザクロに含まれる栄養 PK Designs/Shutterstock.com ザクロにはビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、葉酸、ビタミンCなどが豊富で、カリウムや亜鉛などのミネラルも多く含んでいます。カリウムには余分な塩分を排出する働きがあり、むくみの緩和や高血圧予防にも効果が期待できます。 アントシアニンやエラグ酸、タンニンなどのポリフェノールやクエン酸なども含んでいます。ポリフェノールは、老化や動脈硬化を引き起こすといわれている活性酸素を取り除く働きがあります。 エストロゲン騒動とは Fagreia/Shutterstock.com 1999年から2000年頃に広まった噂に、ザクロには女性ホルモンのエストロゲンが含まれるので更年期障害の予防や改善に効果があるというものがありました。しかし、国民生活センターの検査では、ザクロからエストロゲンは検出されませんでした。 種子にはクメステロールというイソフラボンに近い物質(植物エストロゲン)が微量に含まれているそうですが、効果のほどは不明です。 ザクロのおすすめの食べ方 VanoVasaio/Shutterstock.com ザクロを食べるには、どのように調理すればよいのでしょうか。 ここからは、ザクロの食べ方や皮のむき方について解説します。 おすすめの食べ方 Gulcin Ragiboglu/Shutterstock.com ザクロは果実の内部に詰まっている、赤い粒状の部分を主に食べます。粒の中に入っている種子にも栄養分が含まれているので、食べないともったいないとされています。赤い粒はヨーグルトのトッピングにするなど生で食べてもいいし、絞ってジュースやシャーベット、ソースなどにすることもできます。 皮には毒がある ザクロの果皮や根皮にはイソペレチエリンなどの有毒な成分が含まれているので、果実をまるかじりしてはいけません。果皮を大量に食べると、下痢やめまい、吐き気、嘔吐などを起こす恐れがあります。 果皮にはタンニンも豊富ですので、多量に食べると腹痛や嘔吐が起こる恐れもあります。 皮の剥き方 mnimage/Shutterstock.com ザクロの皮のむき方は、まず先端を2cmほどカットした後、皮の表面に切り込みを入れます。切り込みを入れた部分から手で開き、水を張ったボウルに入れてほぐして皮を取り除きます。薄皮を浮かせて水を切れば、食べられる赤い部分が残ります。 ザクロのおすすめレシピ ketteimages/Shutterstock.com ここからは、ザクロを食べる際のおすすめレシピをいくつかご紹介します。 【ザクロジュースの作り方】 New Africa/Shutterstock.com ザクロジュースの作り方は簡単。実をほぐして粒を取り出し、清潔な布で粒を包んで絞るか、ミキサーにかけてザルで濾したら完成です。 ジュースは炭酸水などで割っても美味しく楽しめます。 【ザクロのシロップの作り方】 Photo Contributor/Shutterstock.com まずザクロの粒を取り出します。清潔な密封できるビンを用意し、ザクロとザクロの半量~同量の砂糖を一緒に入れます。2週間ほど置いたらザクロシロップの完成です。 【ザクロジャムの作り方】 MariaKovaleva/Shutterstock.com ザクロの粒を二重にした袋に入れてもみ潰します。それをザルで濾して果汁を採ります。鍋に果汁と果汁の4割ほどの砂糖を加えて煮詰めます。程よい硬さになったら、煮沸消毒した保存瓶に詰めて保管します。 ザクロにまつわる物語 ザクロは豊穣や結婚、子孫繁栄、幸福などの象徴であり、世界各地の神話や伝説と縁が深い果物です。 仏教では三柑の実の一つとされ、幸運を呼ぶ果実だと考えられています。お釈迦様が子どもを食べる鬼子母神を改心させ、代わりにザクロを食べるように諭した物語が有名です。 ギリシャ神話では、冥界の神ハーデースに見初められたベルセポネーが、冥界でザクロの実を食べるエピソードがあります。冥界の食べ物を口にしてしまったベルセポネーは、1年のうち一定期間を冥界で過ごさなければならなくなりました。ベルセポネーの親である豊穣神デーメーテールは娘が不在になると嘆き悲しむため、作物が育たない不毛の季節「冬」が生まれました。 いろいろな食べ方でザクロを楽しもう Maria_Usp/Shutterstock.com ザクロは生のままでも、ジュースやジャムなどにアレンジすることもできます。 育てるのも管理もしやすいので、庭で育てて開花から果実が膨らんで熟すまで、その過程を観賞したり、収穫したり、身近に楽しみましょう。

-

宿根草・多年草

【保存版】毎年花咲く宿根草完全ガイド|選び方・育て方・種類・おすすめ品種

宿根草(しゅっこんそう)とは 宿根草とは、一度植えると越年して、開花期に毎年花を咲かせてくれる多年草の一種。1年で枯れてしまうことなく「長生きする植物」です。ローメンテナンスで育てやすいものが多く、忙しい方や休日ガーデナーなど、手入れに時間をかけられない方にもおすすめ。春の芽吹きから、美しい葉や開花期の鮮やかな花、秋の紅葉や冬の落葉など、四季折々の表情を見せてくれるので、季節感を味わうことができるのも魅力です。何年も咲くので愛着も湧き、コストパフォーマンスも抜群です。 宿根草のひとつ、ギボウシの株。丈夫で育てやすく、半日陰に向くのでシェードガーデンの定番。Sarycheva Olesia/Shutterstock.com そんな宿根草には、次の2つのタイプがあります。 Type1花が終わった後、葉や茎などの地上部は枯れるが、根は生きていて冬を越し、翌年再び葉を茂らせて、花を咲かせるもの。 Type2花が終わった後も葉や茎が常緑のまま冬を越し、翌年再び花を咲かせるもの。 ※「宿根草」という言葉は、冬に地上部が枯れる多年草を指す場合もありますが、ここでは常緑の種類も含め、「宿根草=多年草」としてご紹介します。 宿根草と一年草の違い 宿根草の庭(左)と一年草の寄せ植え(右)。Lois GoBe、Tunatura/Shutterstock.com 毎年越年して花を咲かせる「宿根草」に対し、ワンシーズン限りで枯れてしまう植物を「一年草」と呼びます。発芽から開花、結実、枯死までのサイクルを1年で行うため、毎年植え替えが必要。一年草と同じように短命な植物で、2年目に開花し、結実して枯死する「二年草」もあります。 一年草は宿根草に比べ短命でハイメンテナンスな種類が多いですが、その一方で開花期が長く華やかな姿を楽しめたり、花後の管理が必要なかったりといったメリットもあります。それぞれのメリットを生かし、上手に組み合わせることがガーデニング上級者への近道です。 草花の主な形態 宿根草(多年草):一度植えると越年して生育し、毎年花を咲かせるもの。 一年草:春に発芽し、開花期に次々に花を咲かせるが、秋あるいは晩秋など、その年のうちに枯れてしまうもの。 二年草:春または秋に発芽して冬を越し、翌年の春〜初夏に花を咲かせるもの。開花が翌々春になるものも。 球根類も宿根草の一種! Elena Zajchikova/Shutterstock.com 球根植物も、一度植えると毎年花を咲かせてくれるので、宿根草の一つの大きなカテゴリーと考えることができます。 宿根草の主な魅力 Kuttelvaserova Stuchelova/Shutterstock.com 丈夫で長生き ローメンテナンスでOK 年々ボリュームUP! 株分けして増やせる 一年を通して季節を楽しめる 暑さ・寒さに強い種類も豊富 他の植物との組み合わせにもおすすめ 丈夫で長生き ローメンテナンスでOK Beekeepx/Shutterstock.com 宿根草の魅力は、なんといっても毎年開花してくれること。種類によって寿命は異なりますが、何十年も植えっぱなしでOKというものもあり、一度植えれば長年にわたって愛らしい花が楽しめます。根付きさえすれば数年は植え替えの必要がなく、年々大株にダイナミックに育ち、また少々花がら摘みや施肥をしなくても生育する丈夫さを持つものも多く、ローメンテナンスで管理できるので、樹木類と併せて庭の骨格作りに最適です。 年々ボリュームUP! blickwinkel2511/Shutterstock.com 宿根草は1年で枯れることがないため、年数を経るにしたがって株が成長し、より花数も多くボリュームある姿になります。植物が持つ本来のポテンシャルを発揮できるのは、植え場所に株が馴染んだ植え付け2年目以降というケースも少なくありません。手を入れなくてもより美しい姿になるのが嬉しい宿根草ですが、茂りすぎには注意が必要。植え付けの際は、株が成長したサイズを見越して適切にスペースを取っておくのが宿根草の庭づくりのポイントです。 株分けして増やせる 「株分け」とは、大きく成長した宿根草の株をいくつかに分けること。分けた株は、それぞれ植え付けることでまた成長を始めるため、1株から複数の株に増やすことができます。大きく成長した宿根草の株は、そのままにしておくと生育が衰えることもあるので、株分けしてリフレッシュさせるのがおすすめです。 一年を通して季節を楽しめる Flower_Garden/Shutterstock.com 宿根草は開花期以外にも魅力がいっぱい。越年して現れる愛らしい新芽、みずみずしい新緑の葉、花後に残るシードヘッド、秋に輝くグラスガーデンや紅葉、冬の枯れ姿まで、季節ごとに四季折々の姿が楽しめ、一年を通して見どころがあるガーデンに。カラーリーフの植物を選べば、花期以外も華やかな姿を長期間観賞することができます。ハーブ類にも宿根草が多くあり、美しい姿を観賞しながら暮らしに役立てるのもおすすめです。 雪や霜に覆われた冬の枯れ姿も楽しめるオーナメンタルグラス。Wiert nieuman/Shutterstock.com 暑さ・寒さに強い種類も豊富 Lois GoBe/Shutterstock.com 宿根草は一般に耐寒性が高いものが多く、寒冷地以外では特に防寒対策をしなくても冬越しができるものがほとんどです。その一方で暑さが苦手なイメージのある宿根草ですが、じつは種類を選べば近年の猛暑の中でも咲く花はたくさんあります。暑さに強い宿根草はローメンテナンスなサマーガーデンにもおすすめです。 他の植物との組み合わせにもおすすめ 一年中楽しめる宿根草を骨格にすれば、庭づくりのプランも立てやすくなります。宿根草の庭をベースに、春は球根を、夏は一年草をプラスしたり、ナチュラルな雰囲気を生かして花々が混ざり咲くメドウガーデンをつくったり。春に葉を伸ばし始める宿根草は、花後に枯れる球根の葉をカバーしてくれ、相性も◎です。バラと組み合わせたローズガーデンも人気。 Ewa-Saks/Shutterstock.com 日陰の庭にも! 環境別の選び方 ガーデニングを成功させる秘訣は、環境に合わせた植物を選ぶこと。宿根草には、日当たりの悪い庭や乾燥した庭など、条件の悪い庭環境に適応する種類もあります。それぞれの環境に向く宿根草を一部ご紹介します。 日向 R.Moore/Shutterstock.com 多くの植物が好む環境で、ほとんどが問題なく生育します。夏の直射日光や西日が強く当たる場合は、乾燥や高温に強い種類を選び、半日陰や日陰を好むものを避けるのがベター。 半日陰・日陰 Maria Evseyeva/Shutterstock.com ギボウシ/アスチルベ/ツワブキ/アジュガ/ヒューケラ/エゴポディウム/フウチソウ/シダ類/クリスマスローズ/ヘンリーヅタなど 日当たりの悪い庭は、シェードガーデンづくりに最適。春~秋まで長期間観賞できる黄金葉などカラーリーフを選べば、暗い場所も明るい印象にすることができます。木陰などの半日陰は暑さが苦手な植物にもおすすめ。 乾燥地 Kathryn Roach/Shutterstock.com ラベンダー/ラムズイヤー/エキナセア/アガパンサス/キャットミント/セダム/アガベ/ニューサイラン/グラス類など 乾燥した場所でも生育する宿根草は、ローメンテナンスな庭づくりの強い味方。やせた土や乾燥地でも育ち、ドライガーデンやグラベルガーデンの素材にもおすすめです。 宿根草の年間管理(秋/冬/春/夏) 目安となる管理の時期。 宿根草のサイクルは〈秋植え→冬越し→開花&手入れ→夏越し〉 宿根草栽培の大まかな一年の流れは次のとおり。秋に苗を植え付けて冬越しをし、春に芽吹き、開花期を迎え、伸びた茎葉を整理して夏越し。そしてまた秋に植え付けや植え替えをするというサイクルです。季節ごとの作業を確認しましょう。 <秋>植え付け・株分け・株間確保 Mariia Boiko/Shutterstock.com 秋は宿根草の植えどき。一年でも最も多く苗が出回ります。春にも植えることができますが、早めに植えて庭で越冬させることで、根がしっかりと張り、暑さにも耐える丈夫な株づくりができ、翌春の開花もボリュームUP! 植え付けの際は、成長を見越して株間をしっかり取って植えましょう。植え替え・株分けもこの季節が適期です。春から初夏に咲いた宿根草は傷んだ茎葉をカットして整理しておきましょう。 <冬>地上部の整理・施肥 Mariia Boiko/Shutterstock.com 晩秋から冬の間に枯れた茎葉を地際から切り戻し、株周りをすっきりとさせておきましょう。冬越しの前に、株の周りに完熟堆肥や油粕などの肥料を少量散布すると生育がよくなります。肥料を与えすぎると軟弱に育ちやすいので、適量を意識して。また、地上部がなくなると水やりを忘れがちになります。休眠中の株はさほど水を必要としませんが、特に鉢植えの場合は、冬も鉢土が乾ききらないよう控えめに水やりを続けましょう。翌年のための土づくりにも最適なシーズンです。 <春>花がら摘み・切り戻し Beekeepx/Shutterstock.com 新芽が動き出し、葉が展開し始めるとともに、次々に開花期を迎えます。春から初夏にかけては庭が一年で一番華やかな季節。美しい庭景色を楽しむとともに、花がら摘みもこまめに行います。種子を採る場合は、花をつけたままにしておきましょう。 5月末から6月初旬にかけて、1/3~半分ほど切り戻しを。切り戻しには、宿根草が大きくなりすぎるのを防いでコンパクトで丈夫に育ち、脇芽の成長を促してよりたくさんの花を楽しめるという効果があります。梅雨前に切り戻して茎葉を整理することで、風通しをよくして蒸れを防止し、夏越しもしやすくなります。 <夏>水やり時間注意・切り戻し・マルチング Andrew Fletcher/Shutterstock.com 水やりの際には気温が高い日中を避け、早朝か夕方に行うとよいでしょう。昼に水やりをするとすぐに水がお湯のようになり、株が弱ってしまいます。暑さに弱い種類は必要に応じて半日陰などに移動したり、遮光やマルチングをして管理しましょう。夏の終わりには、茂りすぎた茎葉を切り戻して株のリフレッシュを。 宿根草の育て方 1 苗を買う Dasha Petrenko/Shutterstock.com 宿根草は春や秋に出回る苗を買って、庭や鉢、コンテナなどに植えるのが一般的です。種まきから育てることもできますが、発芽させるのが難しく、苗が成長して花が咲くようになるまで時間もかかります。信頼できる園芸店で苗を購入するのがおすすめです。 2 植える 鉢やコンテナに植える場合 鉢植えのギボウシ。Wiert nieuman/Shutterstock.com 赤玉土(小粒)と腐葉土を7:3の割合にした用土に植えます。植え終わったら、株の周りに少量の油粕、完熟堆肥、土壌の酸性を中和するための苦土石灰を散布し、たっぷり水をやりましょう。 その後の水やりは、表土が乾いてから。可愛がっているつもりで頻繁に水をやりすぎると、宿根草は根腐れを起こして枯れてしまいます。 植える用土は市販の培養土を用いてもよいでしょう。ただし、あまり安価なものは避けましょう。 地植え(庭植え)する場合 庭植えしたギボウシ。vladdon/Shutterstock.com 植え付けの2〜3週間前に目的の場所をよく耕し、腐葉土、完熟堆肥、土壌の酸性を中和するための苦土石灰を混ぜ込んでおきます。2〜3週間後、そこに苗を定植します。株の周りに油粕を少量散布し、たっぷり水をやりましょう。 花壇など屋外の地面に地植えした場合は、基本的に根付いた後の水やりは必要ありません。雨水だけで十分です。 3 肥料や水やりの仕方 kram9/Shutterstock.com 肥料は年に1度、冬越しの前に株の周りに完熟堆肥や油粕を少量散布する程度で十分です。宿根草は多肥にすると株が軟弱になり、徒長して倒れやすくなったり、花が咲かなくなったりします。可愛がっているつもりの肥料のやりすぎはNGです。 水やりの仕方は前記の通り。鉢やコンテナで育てている場合は表土が完全に乾いてから、地植えの場合は雨水に頼るだけで十分です。 4 花がら摘みと剪定 花がら摘み vas_eka/Shutterstock.com 花が咲き終わったら、花がらを摘み取りましょう。放置しておくと種子をつけようとして、その分だけ株の体力を消耗してしまいます。ただし、こぼれ種で増やそうとする場合は花がら摘みはしません。花が完全に終わるまで放置せず、開花したら花茎を長めに切って、室内で切り花として観賞するのもよい方法です。 ・剪定 写真/3and garden 花が咲き終わった後、地上部分が枯れるものについては、そのままにしておくと景観を損ねますので、枯れた茎などを根際で切り取ります(写真、丸で囲った地際には新しい次シーズンの芽が出ていることもあります)。 【ポイント】 宿根草の中でも人気のクレマチスには、新枝咲き、旧枝咲き、新旧両枝咲きという3つのタイプがあります。新枝咲きは秋の終わりに枯れたつるを根際でバッサリ大胆に剪定します。一方、旧枝咲きは、その年伸びた枝の半分程度を剪定。新旧両枝咲きは剪定しません。 春夏秋冬楽しめる! おすすめの宿根草 Lois GoBe/Shutterstock.com 宿根草は各季節に見頃を迎えるものがあり、組み合わせれば一年を通じて楽しめます。 冬~早春に咲く宿根草 プリムラ・ブルガリス。Boiko Viktor/Shutterstock.com クリスマスローズ/プリムラ/プルモナリア/スミレ/ヒマラヤユキノシタ/原種シクラメンなど 春~初夏に咲く宿根草 クレマチス。valemaxxx/Shutterstock.com クレマチス/シャクヤク/サルビア・ネモローサ‘カラドンナ’/リナリア/ゲラニウム/モナルダ/アキレア/アルケミラ・モリスなど 夏に咲く宿根草 Alex Manders/Shutterstock.com エキナセア/ルドベキア/コレオプシス/バーベナ・ボナリエンシス/ホリホック/アガパンサス/ペルシカリア/アーティチョークなど 秋に咲く宿根草 シュウメイギク。Alex Manders/Shutterstock.com シュウメイギク/サルビア/ユーパトリウム/アスター/ソリダゴ/オミナエシ/ホトトギス/グラス類など 春~秋まで観賞できるカラーリーフ カラーバリエーション豊富なヒューケラ。vladdon/Shutterstock.com ギボウシ(ホスタ)/ヒューケラ/アジュガ/ベロニカ/リシマキア/ユーフォルビア/アサギリソウ/ラミウム/ブルンネラ/フウチソウなど 実用的な宿根ハーブ コモンセージ。Julitt/Shutterstock.com セージ/ミント類/ローマンカモミール/モナルダ/ローズマリー/ラベンダー/アルケミラ・モリス/アーティチョークなど 入門におすすめ! 育てやすい人気の宿根草ベスト5 初めて宿根草を育てる方にもおすすめの、丈夫で植えっぱなしでも育てやすく、あまり大きくなりすぎない宿根草を5つセレクトしました。 クリスマスローズ キンポウゲ科/主な花色:白・ピンク・黄・緑・紫・茶・黒・複色/開花期:12~3月 彩りの少ない冬に、うつむき加減に咲く清楚な風情と、バラエティー豊富な美しい花姿が人気の花です。寒さに強く植えっぱなしで年々大株に育ち、こぼれ種でも増える丈夫な植物なので、ガーデニング初心者にもおすすめ。花のように見える部分はじつはガクなので、長く楽しむことができます。 ギボウシ(ホスタ) Jacquie Klose/Shutterstock.com キジカクシ科/主な花色:白・薄紫/開花期:6月下旬~8月 種類豊富な美しいカラーリーフが人気のギボウシ。適度に保水性があり、夏は明るい半日陰になる場所を好み、シェードガーデンにもぴったり。初夏には清楚な雰囲気の花も咲かせ、春の芽吹きから冬の落葉まで、長期間庭を彩ってくれます。その丈夫さと美しさから、アメリカでは「パーフェクト・プランツ」と呼ばれるほどで、庭植えにすればほとんど手がかかりません。 エリゲロン・カルビンスキアヌス Judith Andrews/Shutterstock.com キク科/主な花色:ピンク・白/開花期:5~11月 花径2cmほどのピンクから白の小花が春から晩秋まで長く咲き続く、育てやすい宿根草です。細い茎を伸ばして花が咲き、ふわふわと風に揺れる軽やかな姿は、小さな庭でも圧迫感がなく、グラウンドカバーや小道の縁取り、足元の彩りに人気があります。広がるようによく増えます。ゲンペイコギク(源平小菊)、ペラペラヨメナとも。 エキナセア Meunierd/Shutterstock.com キク科/主な花色:赤・ピンク・オレンジ・黄・白・緑/開花期:6月中旬~8月 咲き進むにつれて盛り上がるイガグリのような大きな花心と、細い花びらが特徴のエキナセア。丈夫で育てやすく、花の少なくなる夏に元気に咲いてくれるだけでなく、寒さにも強く容易に冬を越して年々株が大きくなります。品種も豊富で、種類によってはハーブとしても利用されます。 宿根アスター Kleo foto/Shutterstock.com キク科/主な花色:青・紫・ピンク・白/開花期:8~11月 アスター属(シオン属)や、シンフィオトリクム属に含まれるユウゼンギクやクジャクアスターなどの宿根草の総称。晩夏から秋にかけて小花がたくさん咲いてふんわりと茂り、花色や草丈のバリエーションも豊富なので、秋色ガーデンの演出におすすめです。他の植物とも合わせやすく、ボーダー花壇やメドウガーデン、ロックガーデン、和風の庭など、さまざまなガーデンシーンで活躍します。 あると便利な道具と資材 支柱・プランツサポート Paul Maguire/Shutterstock.com 背が高くなる宿根草は、倒伏防止に支柱やプランツサポートで支えてあげるとよいでしょう。プランツサポートは茂りすぎて広がるのも防止するため、乱れた印象をなくして美しい株姿をキープし、風通しもよくなります。 トレリス・オベリスク・フェンス Molly Shannon/Shutterstock.com 「トレリス」はフェンス状になった支柱のことで、「オベリスク」は円錐や角錐状の支柱のこと。トレリスやオベリスク、フェンスなどの構造物は、いずれもつる植物を絡めて立体的に演出できるため、クレマチスやトケイソウなどのつる性多年草を仕立てる際に便利です。 プランツタグ 花が咲き終わった後、地上部分が枯れてしまうタイプの宿根草は、何を植えたのか分からなくなってしまうことがあります。 地上部分が枯れたときに備えて、花の名前を記したプレート(プランツタグ)をつくり、庭や鉢・コンテナに立てておきましょう。小さな木片にカラフルな色を塗って自作すれば、可愛いガーデンアクセサリーにもなります。 宿根草のよくあるQ&A 20 Flower_Garden/Shutterstock.com Q 冬に地上部が消えた…枯れた? 冬に地上部が枯れても根は生きています。芽の位置に印を残し、踏み荒らしと過湿を避けて、春を待ちましょう。 Q 宿根草はいつ植える? 基本は秋(彼岸〜11月)と春(芽出し前)。秋は特に、冬の間に根を充実させられ、翌春にボリュームある姿が楽しめます。 Q 鉢植えでも育つ? 多くは可能。鉢植えの場合、株が成長すると根詰まりしやすいので、2~3年に1度を目安に植え替えるとよいでしょう。地上部が枯れている冬の間も水やりをお忘れなく。 Q 水やりの基本は? 地植えは根付くまでは水やりを。根付いたら基本的に自然の降雨まかせでOK。鉢植えは表土が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷりと。過湿に注意。 Q 肥料はどれくらい必要? 緩効性肥料を春の開花前と花後に少量が目安。多すぎると徒長と蒸れの原因に。 Q 株間はどのくらい? 最終株張りの直径で、隣同士の葉先が触れる程度。 Q 切り戻しのタイミングは? 梅雨前と真夏前。 Q 花が咲かない主な原因は? 光不足、過湿、肥料がチッ素過多、まだ株が若い。 Q 株分けの適期は? 秋(彼岸〜11月)か春(芽出し前)。花後すぐは避ける。 Q 植え替え頻度は? 目安は3〜5年。中心が空洞化してきたら株が老化してきたサイン。株分けを。 Q 梅雨〜夏の暑さ対策は? 切り戻しで風通し確保。蒸れないよう排水を見直し、悪ければ畝を高めにして対処。草丈の高い種類は支柱で倒伏防止。 Q 病害虫の備えは? 株間と風通しの確保が基本。ナメクジは夜間の捕殺、誘引駆除。薬剤はピンポイントで。 Q 猛暑に強い宿根草は? 耐暑性・耐雨性に優れたものを探すのがコツ。高温期は乾きすぎより蒸れに注意。 Q 寿命はどれくらい? 種類により数年〜10年以上。剪定・株分けで若返りを計れば、長く楽しめる。 Q どれくらいで見ごろになる? 2〜3年で株が充実。初年は「根づくり期」と割り切って花は期待しない。 Q 一年草と混植してもいい? OK。初年は株間が目立つので、一年草で隙間を埋めるのがGOOD。2年目以降、宿根草の株が大きくなってきたら一年草は減らす。 Q バラの下草に植えていい? バラと宿根草の最終株張りを把握した上で、適切な株間をとればOK。クレマチスは最低50cmは離す。 Q クリスマスローズの元気がないときはどうすればいい? A多くは根の問題。一度掘り上げて根の状態を確認し、必要に応じて植え替えなどの対策を。 Q 育てやすい種類は? 宿根草は基本的に丈夫で育てやすく、植えっぱなしOKの種類が多い。お住まいの地域の気候や植え場所の環境に合ったものを選べば丈夫に育つ。 Q 防寒対策は必要? 多くの場合、防寒対策は必要なし。地域の最低温度にあった耐寒性のある種類を選び、霜が降りる前に根付くよう晩秋までに植え付ける。寒冷地は、雪解け後に植え付けるのがおすすめ。

-

花と緑

「都道府県の花」3択クイズ! 北海道の花は次のうちどれ?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.18

雄大な大自然が広がる北海道!「北海道の花」は次の3つのどれ? Tanya Jones/Shutterstock.com 日本最北端の都道府県、北海道。最大の都道府県で、広大で美しい自然に美食、豊かな文化から、旅行先としても高い人気があります。 そんな北海道を象徴する「木」はエゾマツ、「鳥」はタンチョウ。それでは、北海道の花は、次のA~Cのどれでしょう? A ライラック photolinc/Shutterstock.com B ラベンダー young_explorer/Shutterstock.com C ハマナス Ausra Barysiene/Shutterstock.com ヒント 美しい花は香りもよく、また有用な植物として古くから暮らしの中でさまざまに活用されてきました。海辺などの悪条件にも耐え、生命力が強く育てやすい花です。 正解は… ↓ ↓ ↓ ↓ C ハマナス Ausra Barysiene/Shutterstock.com ハマナスの基本データ 学名:Rosa rugosa科名:バラ科属名:バラ属原産地:中国、朝鮮半島、日本などの東アジア和名:ハマナス(浜茄子)別名:ハマナシ(浜梨)英名:rugosa rose、beach rose、Japanese roseなど開花期:4~8月花色:ピンク、白形態:落葉性低木樹高:1~1.5m ハマナスは日本に自生するバラの仲間。日本海側では島根県以北、太平洋側では茨城県以北の水はけのよい海岸の砂地に分布し、北海道以外の地域でも見ることができます。北海道110年を記念して行われた一般公募で、野性的で力強く、育てやすいことや、花の色や葉の美しさなどを理由に、昭和53年に指定されました。 ハマナスの花は、濃いピンクの美しい一重花。稀に白花を咲かせるものもあります。花には豊かな香りがあり、一日花ですが房咲きで次々に花を咲かせます。花後には艶やかな赤いローズヒップが実り、観賞用としても長期間楽しめるのが魅力です。丈夫で耐寒性に優れていることからバラの品種改良にも多く利用され、ルゴサ系統のバラの基本種としても知られています。 Lapa Smile/Shutterstock.com ハマナスはバラの中でもローズヒップをつけやすく、実も大きなことが特徴。秋に赤く美しく色づくローズヒップはビタミンCが豊富です。実の中には綿と種子が詰まっているため、あまり可食部が多くありませんが、甘酸っぱい果実は生食できるほか、ジャムやローズヒップティー、果実酒などにも加工されています。 トゲが多いため扱いには注意が必要ですが、生育旺盛で、土壌環境や暑さ寒さなどの悪条件に耐えて育てやすく、花や実をエディブルフラワーとして活用できる魅力が多いバラです。 クイズ一覧はこちら!

-

樹木

【庭木やシンボルツリーに】カツラの木とは? 香り・紅葉・育て方まで徹底解説!

カツラの基本情報 Konrad Weiss/Shutterstock.com 植物名:カツラ学名:Cercidiphyllum japonicum英名:Katsura tree和名:カツラ(桂)その他の名前:コウノキ、オオツカ、オカヅラなど科名:カツラ科属名:カツラ属原産地:日本(北海道~九州)形態:落葉性高木 カツラは漢字で「桂」と書き、学名はCercidiphyllum japonicum (セルシディフィルム・ジャポニカム)、カツラ科カツラ属の落葉樹です。原産地は日本で、北海道から九州に分布しています。放任してもよく育ち、自然樹形が美しいので街路樹や公園樹としてよく利用されています。自然樹高は20〜30mにも達する高木ですが、広めのスペースを確保するとともに毎年剪定をして樹高をコントロールすれば、庭木として楽しむことも可能。日本の暑さや寒さに耐え、生育スピードも遅めなので、栽培ビギナーにもおすすめです。 カツラの花や葉の特徴 knelson20/Shutterstock.com 園芸分類:庭木開花時期:5月頃樹高:20〜30m耐寒性:強い耐暑性:強い花色:赤(葯の色) カツラは雌雄異株で雄木と雌木があり、実は雌木のみにつきます。ハート形の葉は5cm前後で、秋に落葉が近づくとキャラメルのような独特の甘い香りを放つのが特徴。これは「マルトール」という成分によるものと考えられており、一説によると、この香りが名前の由来ともなったとされています。葉は晩秋になると紅葉し、やがて落葉します。開花期は5月頃ですが、雌花、雄花ともに花弁や萼(がく)はなく、ほとんど目立ちません。雌木には開花後に小さなバナナのような果実がつき、秋に熟して種子が現れます。 小さなバナナのような細長いカツラの実。Picmin/Shutterstock.com カツラの名前の由来や花言葉 knelson20/Shutterstock.com カツラという名前の由来ははっきりとは分かっていませんが、前述のとおり葉が香ることからという説が有力です。香りが出るという意味の「香出る(かづる)」が語源になっているといわれています。 カツラの花言葉は「不変」「不忠」など。またカツラは落ち葉にも「憂鬱」「夢想家」などの花言葉があります。 カツラに似たハート形の葉を持つ樹木 カツラはハート形の可愛らしい葉が魅力。ここでは、カツラと同じようにハート形の葉を持つ樹木の中から代表的な種類をいくつかご紹介します。 マルバノキ Alex Manders/Shutterstock.com マルバノキは、丸みを帯びたハート形の葉を持つ落葉低木で、特に新葉ははっきりとしたハート形になります。開花期は晩秋で、暗い赤紫色のマンサクに似た花が咲くことからベニマンサクとも呼ばれます。秋には見事な紅葉も楽しめ、人気のある樹種です。 ハナズオウ アメリカハナズオウの葉。billysfam/Shutterstock.com ハナズオウは春に咲く花が美しい落葉低木。赤紫色の小花が葉が出る前に密集して咲き、花後にはマメ科らしく莢ができます。非常に丈夫で、枝が上へ伸びながら箒を逆さにしたような樹形になります。白花品種もあり、また近縁のアメリカハナズオウには‘フォレストパンシー’や‘シルバークラウド’といったカラーリーフを持つ園芸品種も多く、人気の高い庭木です。 シナノキ tamu1500/Shutterstock.com シナノキはアオイ科の落葉高木で、幹がかなり太く大きくなるため、庭木として植栽されることはあまりありませんが、木材やミツバチの蜜源植物として親しまれているほか、公園などの植栽に利用されることも。5~7月に咲く花にはよい香りがあります。ハート形の葉が愛らしく、ヨーロッパではシナノキ科のリンデンが街路樹としてよく植栽されます。 カツラはシンボルツリーにもおすすめ Sandra Alkado/Shutterstock.com カツラはまっすぐに幹を伸ばして細い枝を広げるために自然樹形が美しく、放任してもよく育つことや、ハート形の葉が愛らしいことなどから、公共空間の彩りとして、またシンボルツリーとしても人気があります。新緑の春、緑滴る夏、香りや紅葉を楽しめる秋など、季節の移ろいを強く感じることのできる樹木で、新芽が赤紫色の‘レッドフォックス’や、枝垂れる品種のシダレカツラなどもあります。 カツラの栽培12カ月カレンダー 開花時期:5月頃植え付け・植え替え:12月~翌年3月(厳寒期を除く)肥料:1月頃(地植え)、3月頃(鉢植え)剪定:12月~翌年3月(厳寒期を除く)種まき:3月中旬頃 カツラの栽培環境 Backpacking/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】日当たり・風通しのよい場所を好みます。半日陰でも生育しますが、日照が不足すると成長が遅くなり、紅葉も美しく発色しなくなるので注意しましょう。 【日当たり/屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】大きく育つので、ある程度広めのスペースを確保しておきましょう。乾燥がやや苦手で、適度に水はけ・水もちのよい土壌づくりをすることが大切です。乾燥対策として、株元をバークチップなどで覆ってマルチングをしておくとよいでしょう。 耐寒性・耐暑性 カツラの耐寒温度はマイナス25℃程度。日本の暑さ寒さに適応するので、一年を通して戸外で管理できます。 カツラの育て方のポイント 用土 bluedog studio/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘ります。掘り上げた土に腐葉土や堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきましょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 樹木用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり wavebreakmedia/Shutterstock.com 木の幹や枝葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。真夏は気温がの高い昼間に水やりすると、水がすぐにぬるま湯になって木が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。反対に、真冬は気温が十分に上がった日中に行います。夕方に水やりすると凍結の原因になるので避けてください。 【地植え】 植え付け後にしっかり根づいて枝葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後は、地植えの場合は下から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いてひどく乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。また、枝葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、朝夕2回の水やりを欠かさないように注意します。冬は生育が止まり、表土も乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 sasimoto/Shutterstock.com カツラは年に1回を目安に肥料を与えると、生育がよくなります。 【地植え】 1月頃に、寒肥として有機質肥料を木の周囲にまき、土になじませます。 【鉢植え】 3月頃に緩効性化成肥料をまき、土になじませます。生育期に木に勢いがなく成長が止まっているようなら、速効性のある液体肥料を水やり代わりに与えるとよいでしょう。 病害虫対策 muroPhotographer/Shutterstock.com 【病気】 カツラに発生しやすい病気は、うどんこ病、黒星病などです。 うどんこ病は、カビによる伝染性の病気です。葉、新梢などの表面が白く粉を吹いたような状態になり、放置するとどんどん広がるので注意。進行すると光合成ができなくなり、やがて枯死してしまいます。窒素肥料を施しすぎたり、枝葉が繁茂しすぎて風通しが悪いと発病しやすいので注意。発見したら病害部を摘み取って処分し、適用のある殺菌剤を散布して、蔓延するのを防ぎましょう。 黒星病は、カビによる伝染性の病気です。雨が多い18〜20℃の環境をカビが好むため5〜7月に発症しやすく、葉、枝、果実に被害が現れます。黒っぽくて丸い斑点が全体に広がっていくのが特徴です。日当たり・風通しよく管理し、込み合っている枝などはすかすように剪定して予防しましょう。病気にかかった後に剪定した枝や落ち葉は、地中に残らないように処分することも大切です。また、適用のある殺菌剤を散布して防除します。 【害虫】 カツラに発生しやすい害虫は、アブラムシ、カイガラムシなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、枝葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 カイガラムシは、ほとんどの庭木に発生しやすい害虫で、体長は2〜10mm。枝や幹などについて吸汁し、木を弱らせていきます。また、カイガラムシの排泄物にすす病が発生して二次被害が起きることもあるので注意。硬い殻に覆われて薬剤の効果があまり期待できないので、ハブラシなどでこすり落として駆除するとよいでしょう。 カツラの詳しい育て方 植え付け・植え替え wavebreakmedia/Shutterstock.com カツラの植え付け適期は、休眠中の12月〜翌年3月です。ただし、寒さが特に厳しくなる1〜2月は避けたほうが無難です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗木の根鉢よりも1回り大きな穴を掘って植え付けます。しっかりと根づくまでは、支柱を立てて誘引し、倒伏を防ぐとよいでしょう。最後にたっぷりと水を与えます。 地植えの場合、環境に合って健全に育っていれば、植え替えの必要はありません。 【鉢植え】 入手した苗木の根鉢よりも1〜2回り大きな鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから樹木用の培養土を半分くらいまで入れます。苗木をポットから取り出して鉢に仮置きし、高さを決めたら、土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。水やりの際にあふれ出ないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えましょう。しっかりと根づくまでは、倒伏を防ぐために支柱を立てて誘引しておきます。 成長とともに根詰まりしてくるので、2〜3年に1度は植え替えることが大切です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出し、軽く根鉢をくずして新しい培養土を使って植え直しましょう。 剪定 Aleksei Golovanov/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 カツラの剪定適期は12月〜翌年3月です。ただし、寒さが特に厳しくなる1〜2月は避けたほうが無難です。 カツラは比較的樹形が自然に整うので、それほど剪定には手がかかりません。地際から出てくるひこばえは付け根から切り取り、枯れ枝や木の内側に向かって伸びている「逆さ枝」、垂直に立ち上がっている「立ち枝」、勢いよく長く伸びている「徒長枝」などは分岐部まで遡って切り取りましょう。また、込み合っている部分があれば、日当たり・風通しがよくなるように、透かし剪定をします。太い枝を切った場合は、癒合剤を切り口に塗って雑菌が入らないようにしておきましょう。 暑さ・寒さ対策 Anton Starikov/Shutterstock.com カツラは日本の暑さや寒さに耐えるので、それほど気をつかう必要はありません。しかし極端に高温・または低温になる時期には、株元にバークチップなどを敷き詰めてマルチングをしておくとよいでしょう。また、乾燥にやや弱いため、乾燥対策としてもマルチングは効果的です。 増やし方 Kunlanan Yarist/Shutterstock.com カツラは種まきで増やします。 雌木は開花後に果実をつけ、9〜10月に熟すので、そのタイミングで果実を採取し、種子を取り出して流水でよく洗い流しておきましょう。さらに湿らせた砂と種子を混ぜて密閉袋に入れ、春まで冷暗所で保管しておきます。 種まきの適期は3月中旬です。黒ポットに新しい培養土を入れて十分に水で湿らせます。晩秋に採取しておいたカツラの種を密閉袋から取り出してきれいに洗い流し、黒ポットに数粒ずつ播きます。軽く土をかぶせ、明るい日陰で管理。発芽した後は日当たりのよい場所に置きましょう。本葉が2〜3枚ついたら勢いのある苗を1本のみ残し、ほかは間引いて育苗します。ポットに根が回るまでに成長したら、少し大きな鉢に植え替えます。鉢増ししながら育成し、苗木として十分な大きさになったら、植えたい場所に定植しましょう。 カツラを育てる際の注意点 Daina Varpina/Shutterstock.com この章では、カツラを育てる前に、特性として知っておきたいポイントや栽培の注意点などについてご紹介します。 カツラを庭に植えてはいけないって本当? 「庭にカツラを植えてはいけない」という古い言い伝えを気にして、躊躇している方もいるかもしれません。しかし、それは根拠のない迷信です。カツラは大きくなりやすく根を張る力が強いので、家や塀などを持ち上げて壊してしまうケースがあったともいわれますが、枝葉を伸ばすのに余裕のある適した場所を選んで植え込み、定期的に剪定をして樹高をコントロールするなど、適切な管理をすれば問題ありません。 カツラをなるべく小さく育てたい場合は? 樹高が高くなりすぎて、大きく切り戻したい場合の強剪定の方法をご紹介します。剪定適期は12月〜翌年3月です。ただし、寒さが特に厳しくなる1〜2月は避けたほうが無難です。 地際から1.5mほどの高さを目安に、幹をノコギリで切り落とします。その下の幹から出ている枝は10〜15cmほどを残し、同様にノコギリで切り取ります。切り口には癒合剤を塗布して菌が内部に入るのを防いでおくとよいでしょう。翌春の生育期に入ると、残した幹や枝から強い枝が出てきます。1年間はそのまま残し、落葉期に入って剪定適期を迎えたら、幹から数本出ている枝のうち太くて勢いのある1本を残して幹に切り替えましょう。枝が込み合っている箇所があれば、透かし剪定をして風通しをよくします。 カツラの木が枯れる理由は? カツラは日本の気候に馴染みやすく、あまり枯れることはありませんが、樹勢に勢いがなく 枯れ葉が目立つようになった場合は、次の原因が考えられます。それは乾燥しやすい土壌で、水が十分に行き渡っていないケース。植え付けの際には腐葉土や堆肥をすき込んで肥沃な土壌づくりをしておきましょう。また晴天が続いて乾燥するようであれば、地植えの場合でも水やりをして補います。鉢栽培の場合も水切れしないように管理してください。乾燥しやすい場所ではバークチップやワラなどを敷き詰めるマルチングをして対策しておきましょう。 カツラを育ててみよう Konrad Weiss/Shutterstock.com カツラは日本の厳しい暑さや寒さに耐え、環境に馴染みやすいので育てやすい樹種の1つです。可愛いハート形の葉が茂って、夏は涼しい木陰を提供してくれるうえ、秋には葉の甘い香りが楽しめ、紅葉も見応えがあります。家の顔となるシンボルツリーとして、庭に植栽してはいかがでしょうか。

-

ハーブ

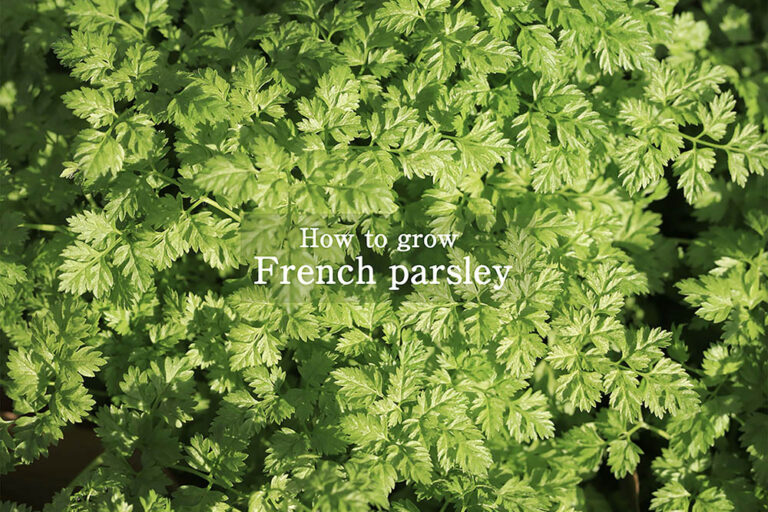

【初心者向け】チャービルの育て方|料理映え&香り抜群の「美食家のハーブ」を家庭菜園で楽しもう!

チャービルの基本情報 olko1975/Shutterstock.com 植物名:チャービル学名:Anthriscus cerefolium英名:chervil、French parsley、Garden chervil和名:ウイキョウゼリ(茴香芹)その他の名前:セルフィーユ科名:セリ科属名:シャク属原産地:ヨーロッパ南東部〜西アジア形態:一年草 チャービルはセリ科シャク属のハーブで、主に茎葉を収穫します。学名はAnthriscus cerefolium。チャービル(chervil)は英名で、別名のセルフィーユはフランス名です。和名はウイキョウゼリで、漢字で「茴香芹」と書きます。原産地はヨーロッパ南東部〜西アジアで、冷涼な気候を好み、高温や乾燥が苦手。一年草でライフサイクルは短いものの、春まきと秋まきができ、種まきから2カ月ほどで収穫できます。 チャービルの花や葉の特徴 Dan Gabriel Atanasie/Shutterstock.com 園芸分類:ハーブ開花時期:6〜7月草丈・樹高:20〜60cm耐寒性:普通耐暑性:やや弱い花色:白 チャービルの開花期は6〜7月で、花色は白。一つひとつの花は小さいものの、花茎を伸ばした先端に集まって咲くので、レースのような愛らしい花姿を楽しめます。葉は羽状複葉で、小葉は深く切れ込みが入り、繊細な印象です。収穫を目的とするなら、花が咲くと茎葉がかたくなるので花芽がついたらいち早く摘み取るようにしましょう。それでも株が老化して茎葉がかたくなったら収穫をやめて花姿を楽しむのもおすすめ。レースフラワーのような花は楚々とした風情で、ナチュラルガーデンなどで活躍しそうです。草丈は20〜60cmほどですが、収穫は草丈20〜25cmほどの若くてやわらかいうちからスタートします。 マイルドで甘い香りの「美食家のパセリ」 Meilan Photography/Shutterstock.com チャービルはローマ時代の文献に記録が残されており、西洋では古くから親しまれてきたハーブの一つです。キリスト教では体を浄化すると伝わっており、復活祭の前にいただく料理に使用されてきた歴史もあります。 チャービルはセリ科のハーブの中でもマイルドでほんのり甘い香りが特徴で、肉料理や魚料理、卵料理などと相性がよく、繊細な葉姿は料理の彩りとして本領を発揮します。クセが強すぎないため、サラダにたっぷり入れるのもおすすめ。熱を加えると香りがしなくなるので、生のまま使いましょう。また、タラゴン、チャイブ、パセリなどと相性がよく、ほどよいブレンドでミックスハーブにし、みじん切りにして、オムレツや魚のソース、ドレッシングに加えるのも一案です。 チャービルの栄養価 Manfred Ruckszio/shutterstock.com チャービルの葉には、ビタミンB群、ビタミンC、鉄、マグネシウム、カロテンなどが含まれています。 チャービルの名前の由来や花言葉 Foxxy63/Shutterstock.com チャービルの名前はラテン語cerefoliumに由来するとされており、その語源にはいくつかの説があります。1つは、葉の質感にちなんで「ロウ質の葉」を意味するという説。もう1つは、ギリシャ語の chairephyllonに由来し、「chairein」(喜ぶ)と「phyllon」(葉)から「喜びの葉」と解釈する説です。 チャービルの花言葉は「正直」「誠実」などです。 チャービルとルートチャービルの違い New Africa/Shutterstock.com 日本ではあまり知られていませんが、フランスで普及している根菜類に、イモ状の根を利用する「ルートチャービル」があります。クルミとニンジンをミックスしたような風味が特徴で、スープなどに利用されます。しかし、ここでご紹介しているチャービルとは種類が異なり、ルートチャービルの葉は食用には適さないので、混同しないように注意しましょう。 チャービルの栽培12カ月カレンダー Traveller70/Shutterstock.com 開花時期:6〜7月種まき:3月中旬〜6月上旬(春まき)、9月中旬〜10月中旬(秋まき)植え付け:6月頃(春まき)、10月頃(秋まき)肥料: 7月頃(春まき)、11月頃(秋まき) チャービルは冷涼な気候を好み、発芽適温は15〜20℃、生育適温は10〜20℃です。年に2回、春まき(3月中旬〜6月上旬)と秋まき(9月中旬〜10月中旬頃)の二期作ができ、種まきから約2カ月後から収穫できます。春まきの場合、暑くて乾燥する環境では花がつきやすいので、半日陰の涼しい場所で管理するのがポイントです。 チャービルの栽培環境 Robert Buchel/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり/屋外】風通しのよい場所を好みます。直射日光が強く当たる場所では葉が傷みやすいため、半日陰か明るい日陰での栽培に向きます。 【日当たり/屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】冷涼な気候を好み、高温や乾燥に弱いので、明るい半日陰の場所で管理します。また適した土壌酸度はpH6.0〜7.0です。必要であれば植え付けの2〜3週間以上前に苦土石灰を散布して土壌改良をしておくとよいでしょう。肥沃で水はけ、水もちのよいふかふかとした土壌を好みます。 耐寒性・耐暑性 チャービルの生育適温は10〜20℃です。夏の暑さや強い直射日光で傷みやすいため、夏は風通しのよい半日陰か明るい日陰で管理するとよいでしょう。耐寒性はマイナス5℃程度ありますが、霜に当たると葉が傷むので注意しましょう。 チャービルの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 種まきの2〜3週間以上前に、畝を作る場所に苦土石灰を1㎡当たり約100g散布し、よく耕して土に混ぜ込んでおいてください。さらに植え付けの1〜2週間前に、1㎡当たり堆肥2㎏、緩効性化成肥料(N-P-K=8-8-8)約100gを均一にまいて、よく耕しましょう。 畝の幅を約90cm取って、高さ10cmほどの畝を作ります。畝の長さは作りたい量や広さに応じて自由に決めてかまいません。表土は平らにならしておきましょう。土づくりは植え付け直前ではなく、数週間前に行っておくことで、分解が進んで土が熟成し、植物の生育がよくなります。 【鉢植え】 野菜の栽培用にブレンドされた市販の培養土を利用すると便利です。 種まき Taras Garkusha/Shutterstock.com 種まきからスタートするメリットは、輸送などによる苗への負担がかからず、環境に馴染みやすいことです。敷地が広くてたくさんの苗が欲しい場合には、コストカットにもなります。ただし、チャービルの苗は花苗店やホームセンターなどで入手できます。手軽にスタートしたいなら、苗の植え付けからのスタートがおすすめです。「2〜3株あれば十分だから、苗の植え付けから始めたい」という方は、次項に進んでください。 チャービルの種まき適期は「春まき」が3月中旬〜6月上旬で、「秋まき」が9月中旬〜10月中旬頃。発芽適温は15〜20℃です。 種まきから栽培する場合、菜園などに種を直まきすると幼苗のうちに病気や虫の害にあいやすく、天候不順に左右されやすくなります。セルトレイに清潔な市販の種まき用の培養土を使って種をまき、適した場所で管理すると、より確実です。 種まき用のセルトレイに市販の種まき用の培養土を入れて水で湿らせ、数粒ずつ重ならないようにまきます。好光性の性質のため覆土はごく薄くしましょう。霧吹きで水をかけるか、容器に水を張ってセルトレイの底から水を吸水させるなどし、発芽までは半日陰に置き、乾燥させないように水の管理をしてください。発芽したら日の当たる場所に移動し、苗が込み合っている部分などがあれば抜き取って間引きましょう。もったいないからといって密になっている部分をそのままにしておくと、ヒョロヒョロと間のびした徒長苗になってしまうので、ご注意を。間引いた苗はベビーリーフとして利用できます。本葉が4〜5枚ついたら、菜園などに定植しましょう。 植え付け チャービルの苗の植え付け適期は、種まきをした場合、春まきが6月頃、秋まきが10月頃です。 チャービルの苗は花苗店やホームセンターなどで入手できます。苗を選ぶ際は、ヒョロヒョロと頼りなく伸びているものや、虫食い跡があるものなどを避け、節間が短くがっしりと締まって勢いのあるものを選びましょう。 【地植え】 1〜2週間前に土づくりしておいた畝が少しくずれていたら、幅約60cm、高さ約10cmになるようにもう一度クワを入れて調整し、表土を平らにしておいてください。2列植えとし、列の間隔(条間)は約30cm取ります。1列ごとに20〜30cmの株間を取って穴を掘り、苗を植え付けていきます。最後にたっぷりと水やりをしておきましょう。 【鉢植え】 5〜6号鉢に1株、標準サイズのプランターに5〜6株を目安に植え付けます。 底穴に鉢底網を敷き、底が見えなくなるくらいまで鉢底石を入れ、その上に野菜用にブレンドされた培養土を入れます。水やりの際に水があふれ出ずに済むように、ウォータースペースを鉢縁から2〜3cm残しておきましょう。苗の根鉢より一回り大きな穴を掘り、軽く根鉢を崩して苗を植え付けます。最後に底から水が流れ出すまで、たっぷりと水やりをしましょう。 水やり Ivanko80/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために茎葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。 真夏は、気温が高い昼間に行うと、すぐに水の温度が上がってぬるま湯のようになってしまいます。すると株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。 【地植え】 下から水が上がってくるので、天候にまかせてもよく育ちます。ただし、雨が降らずに乾燥が続くようなら、水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃の水やりを忘れずに管理します。ただし、いつもジメジメとした状態にしておくと、根腐れの原因になってしまいます。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。 肥料 Vitalii Stock/Shutterstock.com 【地植え】 苗を植え付けた後、1カ月に1度を目安に1㎡当たり30gを目安に緩効性化成肥料を株の周囲にばら撒きます。その際に株の周囲をクワで軽く耕し、株元に土を寄せておきましょう。 【鉢植え】 苗を植え付けた後、1カ月に1度を目安に緩効性化成肥料をひとつまみ程度、株の周囲にばら撒きます。その際に株の周囲をスコップで軽く耕し、土に馴染ませておきましょう。 注意する病害虫 nechaevkon/Shutterstock.com 【病気】 チャービルに発生しやすい病気は、うどんこ病、灰色かび病などです。 うどんこ病は、カビによる伝染性の病気です。葉やつぼみに発生しやすく、表面が白く粉を吹いたような状態になり、放置するとどんどん広がって光合成ができなくなり、やがて枯死してしまいます。窒素肥料を施しすぎたり、茎葉が繁茂しすぎて風通しが悪くなったりしていると、発病しやすくなります。うどんこ病が出たら病気の葉を摘み取って処分し、適用のある殺菌剤を葉の表と裏に散布して、蔓延するのを防ぎましょう。 灰色かび病は花や葉に発生しやすく、褐色の斑点ができて灰色のカビが広がっていきます。気温が20℃ほど、かつ多湿の環境で発生しやすい病気です。ボトリチス病、ボト病などとも呼ばれています。風通しが悪く込み合っていたり、終わった花や枯れ葉を放置していたりすると発生しやすくなるので注意。花がらをこまめに摘み取り、茎葉が込み合っている場合は、間引いて風通しよく管理しましょう。 【害虫】 チャービルに発生しやすい害虫は、アブラムシ、ハダニなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mm程度の小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。 ハダニは、葉裏に寄生して吸汁する害虫です。体長は0.5mmほどと大変小さく、黄緑色や茶色い姿をしています。名前に「ダニ」がつきますが、クモの仲間です。高温で乾燥した環境を好み、梅雨明け以降に大発生しやすいので注意が必要。繁殖力が強く、被害が大きくなると、葉にクモの巣のような網が発生することもあります。ハダニは湿気を嫌うため、予防として高温乾燥期に葉裏にスプレーやシャワーなどで水をかけておくとよいでしょう。 収穫 akimov konstantin/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 春まきした場合の収穫適期は5月上旬〜7月下旬、秋まきした場合は、11月上旬〜12月上旬頃です。 草丈が20〜25cmになったら、適宜収穫します。外葉から順にハサミで切り取っていきましょう。一度にたくさん収穫すると株が弱るので、バランスを見ながら行います。花がつき始めたら、茎葉がかたくなるので一気に刈り取って収穫してもよいでしょう。 日常のお手入れ marekuliasz/Shutterstock.com 【摘心】 チャービルの花が咲くと、茎葉がかたくなって食感も風味も悪くなるので、花芽やつぼみが見られたら早めに摘み取っておきます。 植え替え チャービルは一年草で、開花後は枯死するため植え替えの必要はありません。株が弱ってきたら、抜き取って処分しましょう。 夏越し 強い日差しにさらされると茎葉がかたくなってしまいます。菜園では寒冷紗などを設置して日除けをし、プランター菜園では風通しのよい半日陰に移動しましょう。 増やし方 kristof lauwers/Shutterstock.com チャービルは種まきをして増やします。チャービルの開花期が終わる頃に花を摘まずにそのままにしておき、実をつらせます。茶色く変色して完熟したら種子を採取し、適期に種まきします。すぐに種まきをしない場合は密閉袋に入れて冷暗所で保存しておきましょう。ただし、あまり長く置くと発芽率が下がるので注意。種まきの方法は、前述の「種まき」の項目を参照してください。 チャービルの育て方を知りフレッシュハーブのある生活を楽しもう Stillgravity/Shutterstock.com チャービルは「美食家のパセリ」とも呼ばれ、パセリと同様にさまざまな料理に活用できるハーブです。放任してもよく育ち、プランター栽培も容易でビギナーにもおすすめ。香り高いチャービルを、ぜひ庭やベランダに迎え入れてみてください。

-

花と緑

「含羞草」ってなんて読む? 正解できたらすごい難読植物名漢字クイズ【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.16

人気の植物!「含羞草」ってどんな植物? Fumeezz/Shutterstock.com 実際に育てていても、漢字で表記されると案外分からない植物も多いもの。普段呼んでいるのとは違う名前があったり、意外な漢字表記があったり、植物の漢字も面白いものです。 そんな植物の漢字表記の中から、身近な植物に関するものをクイズで出題! 今回のお題は「含羞草」。あなたはこの漢字が表す植物が分かりますか? ヒント 触ると動く不思議な植物。かわいいピンクの花も魅力です。 正解は… ↓ ↓ ↓ ↓ おじぎそう yushussain/Shutterstock.com オジギソウの基本データ 学名:Mimosa pudica科名:マメ科属名:オジギソウ属原産地:中央アメリカ~南アメリカ和名:オジギソウ別名:ネムリグサ英名:sensitive plant、touch-me-not plantなど開花期:7~10月花色:ピンク形態:宿根草(多年草)・一年草樹高:20〜50cm 葉に触れるとすっと閉じてお辞儀をするようにうなだれる、不思議な植物オジギソウ。葉に刺激を与えたり、夜になると葉を閉じるという動きのあるユニークな植物として人気がありますが、ポンポンのような球状のピンクの花も可愛らしいものです。高温多湿の環境を好み、暑さに強い一方で寒さには弱く、本来は多年草ですが日本では一年草として扱われます。オジギソウは病害虫の被害が少なく、強健で比較的育てやすいのでビギナーにもおすすめです。茎にはトゲがあるので、葉を触る際にはトゲが刺さらないようご注意を。また触りすぎるとストレスとなるそうなので、葉の動きが面白くてもむやみに何度も触らないほうがよいでしょう。 「オジギソウ」の由来とは? mech.and.icha/Shutterstock.com オジギソウという名前は、接触などの刺激によって葉を閉じ、うつむくように垂れ下がる姿が、まるでお辞儀をしているように見えることに由来しています。オジギソウの漢字「含羞草」もまたこの動作に由来し、葉を閉じる姿を恥ずかしがっている様子に見立てたもの。また、夜に葉を閉じることから、ネムリグサ(眠り草)という別名もあります。 クイズ一覧はこちら!