- TOP

- 花と緑

- 観葉・インドアグリーン

- セントポーリアの育て方を徹底解説! 可愛い花の特徴から育て方まで

セントポーリアの育て方を徹底解説! 可愛い花の特徴から育て方まで

Sunny_Smile/Shutterstock.com

セントポーリアという植物をご存じでしょうか? 室内の彩りとしてよく育てられ、室内花の女王とも呼ばれる植物です。現在でも品種改良が盛んで多くの品種が存在するため、花姿もさまざま。成長の仕方も品種によって異なるので、自分の好みに合うものを探す楽しみもあります。この記事では、たくさんの魅力をもつセントポーリアの基本情報から育て方まで、詳しくご紹介します。

目次

セントポーリアの基本情報

植物名:セントポーリア

学名:Saintpaulia

英名:African violet

和名:アフリカスミレ

その他の名前:アフリカンバイオレット

科名:イワタバコ科

属名:アフリカスミレ属(セントポーリア属)

原産地:熱帯アフリカ東部の山岳地帯

分類:多年草

セントポーリアは、和名をアフリカスミレといいます。イワタバコ科 アフリカスミレ属(セントポーリア属、Saintpaulia 属)の植物で、園芸分類では草花になります。原産地は熱帯アフリカ東部にある山岳地帯です。

耐寒性、耐暑性はどちらもあまりなく、過酷な気温には弱い植物ですが、人が心地よく過ごせる温度であれば、弱い光でも通年元気に育ちます。常緑性で比較的開花期は長く、鉢植えの場合は室内のみで栽培することができる特性から、前述の通り“室内花の女王”と呼ばれています。

茎が短い「ロゼット型」と、茎が這うように伸びて横に広がって育つ「トレイル型」があります。園芸品種ではセントポーリア・イオナンタやセントポーリア・コンフューサなど、ロゼット型を中心に品種改良されてきました。

セントポーリアの花や葉の特徴

園芸分類:草花

開花時期:9~6月

草丈:3~15cm

耐寒性:弱い

耐暑性:弱い

花色:白、赤、ピンク、青、紫、複色など

セントポーリアの園芸品種は無数に存在し、花の形や色、葉の形は非常に多様です。花形には大輪のものや、八重咲き、花びらがフリル状のものなどもあり、花色は単色のほか、濃淡のグラデーション、花びらのエッジ部分が白くなるもの、斑入りなどもあります。

人工照明の光でも十分に育つので、室内にワーディアンケースを置き、照明器具を設置して栽培することもできます。

開花時期は盛夏を除く通年で、非常に長い期間花を楽しむことが可能です。品種改良により、さらに花が落ちにくく長く楽しめるようになっています。

セントポーリアの名前の由来と花言葉

セントポーリアという名前は、タンザニアのウサンバラ山地でドイツ人のフォン・セントポール・イレール男爵が発見したことから名付けられたそうです。

可愛らしい小さな花を咲かせることから、花言葉には「小さな愛」「細やかな愛」「小さな心」「親しみ深い」「深窓の美女」などがあります。「小さな愛」「細やかな愛」は、小さく可憐で愛らしい花を付けることに由来し、「親しみ深い」は一年中花を付け、広く愛される花であることに由来しています。また、窓から離れた日陰でも美しい花を咲かせる姿に由来して「深窓の美女」という花言葉もあります。

セントポーリアの代表的な種類

最もよく流通している種類に「オプティマラ」という園芸品種群があります。これは広い範囲の品種を一つのグループとして名付けたものなので、数が多くなっています。室内で楽しむために開花株が生産され、セントポーリアの中では比較的大型のタイプです。このグループの原種として有名なものにイオナンタがあります。イオナンタは現在のロゼット型園芸品種のもとになった原種で、タンザニアの丘陵に自生しています。花色は紫で、セントポーリアの中では大型です。

さらに、コンフューサもセントポーリアの原種であり、標高1,050m付近の森林の岩上に自生しています。青紫色の花を持ち、イオナンタとの交雑で生まれたといわれています。

スタンダードな普通種では、濃い青にピンクの斑入りの花が特徴的な‘ロブスアウターオービット(Rob’s Outer Orbit)’、濃いピンク色に白いエッジ、花びらがフリル状で大株に育つ‘ストロベリーフィールズ(Strawberry Fields)’、青紫の花びらのエッジに濃い紫が入る大輪品種の‘ブルーアイドロシア’などが知られています。

トレイル種には、濃青紫色の花色にセミダブル咲きの‘ロブスワガワガ’、濃いピンク色に紫の斑入りの花色、セミダブル咲きの‘メリールース’などがあります。

狭い場所でも栽培できるミニ種では、デニムのようなブルーに白いエッジ入り、スミレのような見た目の‘フロステッドデニム(Frosted Denim)’、濃赤の花色にダブル咲きの‘ダンシントレイル’、白にピンクのエッジが入り、紫の斑入りが特徴的な‘ロブススマーティー パンツ(Rob’s Smarty Pants) ピンク’などが人気です。

セントポーリアの栽培12か月カレンダー

開花時期: 9~6月

植え付け・植え替え:6月下旬

肥料:9月~5月

セントポーリアの栽培環境

日当たり・置き場所

【日当たり/屋外】耐寒性、耐暑性ともに弱いため、屋外での栽培には適しません。また、強い日差しも葉焼けの原因になるので避けましょう。

【日当たり/屋内】室内での栽培が適しています。室内でも強い日差しが当たる場所は避け、レースのカーテン越しに日が当たる場所が最適です。数値の目安としては6,000~8,000ルクス程度になります。ただし、暗すぎる場所は花付きが悪くなるので、LEDライトや蛍光灯を設置するとよいでしょう。

【置き場所】室内の明るい場所に置き、室温は18~25℃程度、湿度は60%程度に保てる場所が適しています。冬は10℃を下回ることがないように注意しましょう。

耐寒性・耐暑性

セントポーリアが耐えられる寒さは10℃程度までです。10℃以下では成長できず、5℃以下になると枯れてしまいます。冬でも花を咲かせておきたい場合には、15℃以上の気温を保つことが必要です。

耐暑性も弱く、30℃を超すと弱ってしまいます。夏は気温が上がりすぎない、風通しのよい場所で育てましょう。

セントポーリアの育て方のポイント

用土

植える用土は、水はけと水持ちのバランスのよい有機質を多く含むものが適しているのですが、有機質を使うとキノコバエが発生することがあります。室内栽培なら、においが少なく軽めの、バーミキュライトとパーライトを1:1で混合した土がおすすめです。パーライトを少し減らして、バーミキュライト5、パーライト4、小粒の鹿沼土1などの配合用土でもよいでしょう。さらに、根腐れ防止に鉢底にケイ酸塩白土を敷いておくと、よりよい環境で育てることができます。

水やり

春と秋には、用土の表面が乾いたら、鉢底から流れ出るまでたっぷりと水やりをします。

夏場は高温で生育が停滞するため、乾燥気味にしておきます。室温が30℃以上になったら水を与えて、その後は鉢が軽くなったら水を与えます。冬場は10℃以下になった場合は夏場と同様に水やりを極力控えて乾燥気味に育てます。しかし、冬場でもさかんに生育している株には水を十分に与えましょう。

水やりの際、葉に水がかかると葉全体に斑点模様ができてしまうことがあるため、注意しましょう。また水が切れた状態が長く続くと、下葉が落ちるようになります。こうしたことを避けるために、鉢受け皿にパーライトを薄く敷いて、水やりの際に鉢が浸からないように気をつけながら、常に鉢受け皿に水がある状態にして、その上に鉢を置いて管理するとよいでしょう。用土が適度な湿度を保ち、葉が落ちるのを避けることができます。

肥料

肥料を与えるタイミングは、真夏と真冬を除いて9~5月の間に液体肥料を月に1~2回を目安に施すのが基本です。株の大きさや成長の程度を見ながら、随時追肥をして生育管理をしましょう。液体肥料は記載されている使用濃度の最も薄めの倍率で、回数を多く与えることがうまく育てるコツです。一般的な液体肥料であれば、水やり代わりに5,000〜1万倍に薄めたものを与えても。さらに、10~11月には緩効性肥料を施すとよいでしょう。

注意する病害虫

特に注意が必要な病気は、灰色かび病です。これは11~7月にかけて、花びらに水が染みたような斑点が現れる病気です。花がらをこまめに摘み取り、株の隙間に落ちた花弁などもすぐ取って清潔に管理することで予防できます。風通しが悪く湿度の高い環境で発生しやすいので、日ごろから風通しのよい環境で育てるようにしましょう。

また、注意すべき害虫としてアブラムシやホコリダニがいます。

アブラムシは、肥料が多すぎる場合や風通しが悪い場合に発生しやすく、茎葉や新芽に寄生して食害をもたらすので、見つけ次第すぐにガムテープなどを使って駆除しましょう。大量に発生した場合は薬剤を散布します。

ホコリダニは、高温で乾燥した環境が続くと発生しやすい害虫です。発生すると芽や花の柔らかい場所から食害を与え、また非常にサイズが小さいので、実際に被害が出るまで寄生されていることに気づかないこともあります。予防には鉢受け皿にパーライトを薄く敷いた上で水を浅く張るなどして、湿度を保っておくとよいでしょう。

セントポーリアの詳しい育て方

苗の選び方

よい苗を選ぶ際のポイントは、葉の状態の見極めです。葉全体がみずみずしく艶があり、変色していないこと、新しい葉が上を向いていることなどを確認しましょう。また、株全体が締まっていること、花付きの株の場合は花芽がたくさん付いていることなどもよい株の条件です。

植え付け・植え替え

植え付けや植え替えの適期は6月下旬です。

入手した株は、すぐに植え替えせず、環境になじむまでは様子を見るようにしましょう。植え替えのタイミングは、花を咲かせ終わった後がおすすめです。

セントポーリアを数年栽培していると、下葉が落ちて、腰高の株になってしまいます。こうなった場合は根を切って挿し芽をし、株を更新するとよいでしょう。また、小さな鉢で栽培していると、土が目詰まりして株に悪影響が出るので、年に2回程度植え替えすると良いでしょう。

根腐れで弱っている株の場合は、腐敗した部分を切り取って挿し芽するか、葉挿しをして仕立て直すようにしましょう。

植え替えをする際は、株の根を広げて古い土を落とします。鉢の幅の半分程度に根を切り、黒くなっている根は切り落とします。新しい鉢に鉢底石、珪酸塩白土を入れた後、根の処理を終えた株を入れ、そこに肥料を混ぜた用土を鉢の縁から2cm程度下まで入れたら、たっぷり水やりを行ってください。

日常のお手入れ

花が咲き終わった後や株の上に落ちた花がらは、早めに摘み取りましょう。花がらを残しておくと、新しい花が付きにくくなり、またカビや病気の原因になることもあります。摘み取る際は、花首の部分を手でひねるようにしましょう。

葉のわきに出るわき芽は、そのままにしておくと、花芽が上がらなくなる場合があります。トレイル種以外は、わき芽は早めに取り除くようにしましょう。

夏越し・冬越し

セントポーリアは耐暑性、耐寒性ともに弱いため、夏と冬はとくに注意が必要です。夏は直射日光やエアコンの風が当たらない、風通しのよい場所に置きましょう。冬は10℃を下回らないようにし、適度な湿度を保つようにしましょう。

増やし方

セントポーリアの増やし方には、一般に葉挿しと挿し芽の2種類の方法があります。

葉挿しの方法は、しっかりと育った葉を1~2cmほど葉柄を付けたまま切り取ります。葉柄はなくてもかまいません。葉の切り口から1/3のところまでが土に埋まるように、市販の挿し木・タネまき用土に挿します。自分でピートモス、バーミキュライト、パーライトを等量ずつ配合した土を使ってもいいでしょう。葉挿しの際は、少し斜めにして埋めるとよく育ちます。まっすぐ挿すと葉が安定せずに根が出にくいのですが、やや寝かせて挿すことで安定し、根が出やすくなります。適期は3~5月か8~9月です。

花にストライプが入った「縞花」と呼ばれる品種は、葉挿しで増やすと縞の入らない花が咲く株になってしまいます。こうした品種は、挿し芽で増やします。縞花品種の花芽やつぼみが伸びてきたら、葉と花芽、つぼみがつくように茎を切り、用土に挿しておきます。なるべく乾燥しないように、挿し芽をした鉢を容器に入れ、ラップフィルムなどで覆っておくと成功率が高くなります。適期は葉挿しと同様に3~5月か8~9月です。

セントポーリアの栽培に挑戦して一年中楽しもう

ここまで、セントポーリアの魅力や育て方などについてご紹介しました。セントポーリアを楽しむには、まずは数ある品種の中から好みの種類を探し出すことが大切です。お気に入りの品種が見つかったら、ぜひ栽培にチャレンジしてみましょう。室内でも育てることができ、環境作りが簡単ですので園芸初心者の方にもおすすめです。この記事を参考にしてセントポーリアの美しい花を楽しんでみてはいかがでしょうか?

Credit

文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

ガーデンデザイン

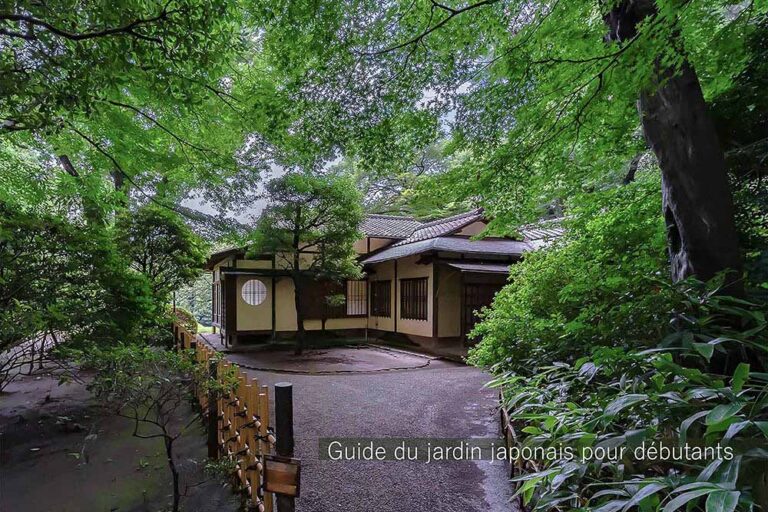

【日本庭園 超・入門】なぜ日本庭園には“飛び石”があるのか? 茶の湯が育んだ「露地」の美学

日本庭園の象徴ともいえる「飛び石」。じつはこれ、茶室へと続く小径「露地(ろじ)」から始まった、茶の湯の美学が詰まった装置であることをご存じでしょうか。単なる足場としての役割だけでなく、俗世から離れて…

-

花と緑

季節の花の3択クイズ! 冬に芳香を放つロウバイ(蝋梅)は次のうちどれ?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.32

冬の寒空の下、どこからかかぐわしい香りが漂ってきたら、近くにロウバイ(蝋梅)が咲いているかもしれません。年末や新年の頃に香りのよい花を咲かせるロウバイは、生け花や茶花にも広く利用され、庭木としても人…