「田舎の冬には色が無い。だから春がより待ち遠しいんだ、と田舎に暮らすようになって感じる」……この時期、東京から移住してきた会員さんの言葉が、ふと蘇ります。ようやく春を迎えた菅平高原の、ゆっくりやって来る春だからこその楽しみ方をお伝えします。

目次

季節の森~春の目覚め~

冬から春にかけては、森がいちばん動く季節です。冬芽が開いて次々と葉を出し、まずは見た目に大きく変容します。樹木には冬の低温に耐えて越冬するための機能が備わっていて、落葉~冬芽の形成~休眠~耐凍性増加~休眠打破~耐凍性低下という一連の生理現象をコントロールしています。

休眠は日長と温度変化によりスイッチが入る仕組みになっていて、日照時間の伸びと気温の上昇により打破されます。休眠が打破されたかどうかは、冬芽の色の変化でも感じ取ることができます。葉を展開する前に、樹々は休眠から目覚めるための準備を着々としているというわけです。

この<目覚めの準備>を、ここ数年ウリハダカエデの樹液(メープルサップ)を採取する過程で実感しています。

まずは、カエデ類の冬芽の色が日々刻々と変化します。次に、冬芽が膨らんできます。同時にその頃、地下では葉を展開するために根から水を吸い上げ始めます。ウリハダカエデの場合は、おそらく2月下旬から3月上旬。そして水の吸い上げは、3月下旬から4月上旬頃まで続きます。樹幹に直径6mmほどの孔をあけ、20ℓのタンクをセットすると、1日でいっぱいなるほど! 溢れるほどの日もあります。目覚めのために、たっぷりと水を吸い上げる時期だからなのでしょう。

この時期にしかウリハダカエデの樹液を採取することはできません。カナダのサトウカエデの樹液も同様で、一年のうち2カ月程しか採取できないため、メイプルシロップが稀少で高価な理由が理解できます。

味をしめ、この時期にシラカバからも樹液を採取しようとしましたが、うまくいきませんでした。面白いことに、ウリハダカエデの樹液が滲出しなくなる頃から、シラカバの樹液が採取できるようになるのです。一年でいちばん水分を必要とする時期、奪い合うことで共倒れにならないように工夫しているのでしょうか。樹々が大量に水を吸い上げる仕組みは、詳しくは分かっていないようです。

森がもっと面白くなる~土壌

森はその一部だけを凝視するよりも、全体像をつかんでから細部に分け入るようにすると不思議さが増します。逆もまた然りで、細部を知ることで全体的な事象がよりくっきりと見えてくることもあります。

ということで、今回からは森の<構成要素>にも少しずつ触れていくことにします。

人によって「森」への足の踏み入れ方は、たぶん、いろいろ。佇んだり、見上げたり、触れてみたり、あるいは目を近づけてみたり…どの部分を切り取るかによって見え方は異なります。

まずは目につきにくく、しかし森の形成には重要な要素である、足元の「土壌」についてお伝えしましょう。「土壌」により生息する樹種が特定されたり、生息している樹木から「土壌」の土質が推測できたりします。一般には「土」と呼ばれているかもしれませんが、ここではこだわって「土壌」とします。

日本土壌肥料学会の見解では、「土」も「土壌」もほぼ同義としていますが、筑波大学土壌環境化学研究室では「土」は、岩石が風化作用によって細かくなったものだけからなるものも含みます。しかし「土壌」は、岩石の風化物に、生物由来の落葉・枯れ枝・動物の死がいなどの有機物が加わり、これらに働きかける生物的作用や、さらに空気や水などの関与も必要です。つまり、定義は「土は土壌を含む広い意味として使われ、土壌は生物が生息する豊かな土」となるのです。

「土壌」は母材(構成する物質のもととなるもの)、気候、生物、地形、時間の5つの因子でできています。諸条件で異なりますが、母材の岩石から表層土壌が1㎝ほど形成されるのに、百年から数百年という時間を要します。森に足を踏み入れたときのふんわりとした感触。これは土壌が層状になっているからです。ふわふわの状態になるにはなんと、数千年から数万年という気の遠くなるような年月が必要なのです。

土壌の機能としては、大きく<生産機能><分解(浄化)機能><保持機能>の3つが挙げられます。

森林内の植物が成長するために、必要な養分や水を与え育てるのが<生産機能>。

倒木や落葉が嵩高く堆積しないように、また動物が摂取し排泄したものをキノコやカビなどの菌類、細菌類が分解するのが<分解(浄化)機能>。土壌粒子は物質を吸い付けたり、溶かし出したりする性質もあるため、森林から滲み出した水が飲めるのも土壌の浄化機能のなせる業です。

スポンジのように大小様々な孔隙(こうげき)がたくさんあり、水や空気の通りを良くするのと同時に、養分や水を蓄えておくことができるのが<保持機能>。大雨の後でも森を流れる沢の水がきれいなこと、真夏に日照りが続いても、森林内の土を掘ると湿っていることなどからも、その機能が確認できます。森林が緑のダムといわれる所以です。

これに植物=生産者、動物=消費者を加えたものが、エコシステム=生態系です。土壌は生態系を根底から支える重要な基盤となるのです。

今月の気になる樹1:カラマツ

今回は「カラマツ」をご紹介します。一本で季節をまたいで3回楽しめる樹木だと思います。日本の国土は南北に長く複雑な地形で、水平方向、垂直方向にも多様な気候帯をもつため、国内の森林は多様です。信州は「カラマツ」の天然林と人工林が多く、菅平高原が位置する東信地域は、その顕著な例となっています。

「からまつの林を出でて からまつの林に入りぬ からまつの林に入りて また細く道はつづけり」…北原白秋が浅間山麓を訪れて綴った詩からもうかがい知れますね。私も通勤時のドライブでは「カラマツ」の変化を楽しんでいます。新緑で1回、開花で2回、黄葉で3回。四季を通じ、日々の楽しみはそれ以上かもしれません。

針葉樹は一般的には葉を落としませんが、「カラマツ」は針葉樹にもかかわらず葉を落とす落葉針葉樹です。日本国内に自生する針葉樹で唯一、落葉します。冬の間は葉を落とし、森全体は茶色く、春の訪れを静かに待っています。雪解けが始まり、ひと雨ごとに森の色が刻々と変化するのですが、この色の表現が難しい。

焦茶から茶色、土色から赤朽葉色になり、先端が徐々に刈安(かりやす)色、鶸(ひわ)色、白緑、薄緑、若緑、浅緑に変化していきます。和色=伝統色ならイメージしやすいでしょうか。自然の中から生まれたであろうこれらの色名がしっくりきます。2月から始まり、緑色に落ち着くのは6月頃です。

その頃になると、可愛らしい花が姿を現します。花期は標高により異なりますが、最初に雄花が葉を付けない短枝(※1)で咲きます。「カラマツ」には長枝(※2)と短枝があり、短枝には葉が20〜40本束生(※3)します。長枝では葉はらせん状に互生(※4)し、短枝の葉は短く長枝の葉は長いです。開葉の時期も異なり、短枝の葉は春に、長枝の葉は初夏に出てきます。初夏、「カラマツ」の先端に霜でも降りているのかと思う時がありますが、それが長枝の新芽が出たサインです。

「カラマツ」の雄花は、黄色くて丸いパフのような形状です。一方、雌花は、まるで苺のようです。個体差により色が微妙に異なりますが、これらが秋になると熟してタネを飛ばします。一般に雌雄同株の樹木は、自家受粉を避けるために雄花が先に開花、成熟し、その後雌花が咲きます。これも動くことのできない樹木の生存戦略でしょうか。

[カラマツ]

マツ科カラマツ属/落葉高木

日本固有種、自生針葉樹の中で唯一落葉

本州の宮城県から静岡県北部の亜高山帯に分布。天然分布は中部地方の標高が高い地帯が中心。

※1短枝:節と節が極端に短い枝のこと

※2長枝:節と節が長い枝のこと

※3束生:葉の付き方で、束状に葉をつけること

※4互生:葉の付き方で、互い違いに葉をつけること

今月の気になる樹2:ハルニレ

北海道大学のクラーク博士と植物園の『エルムの森』で知られる「ハルニレ」。

♪赤い夕陽が 校舎をそめて ニレの木陰に はずむ声・・・

懐かしの歌にも登場します。上高地でもしばしば見られる樹木で、比較的湿った肥えた土地を好むようです。上高地ガイドの際、この歌の話をすると喜ぶ世代の方が大勢いらっしゃいます。

「ハルニレ」が生育するのは湿地や渓流、川の堆積跡地など肥沃な場所が多く、地名に「楡」とある場合、そこがかつては湿地や川の氾濫原だったことを意味します。

「ハルニレ」の花は春早い時期にひっそりと咲きます。タネになる頃は葉が出る前の樹に彩りを添えて目立ちますが、花期は気がつかない方が多いようです。花は両性花(※5)で4本の雄しべと1本の雌しべとがワンセットでまとまって咲きます。とても地味で小さいため、気づいた時にはタネになっていることが多いです。

初夏には黄緑色の果実となり、目を引きます。果実は翼(よく)がある扁平な実で翼果(よくか ※6)といいます。アカマツやカエデ、ヤチダモのタネも翼果の仲間です。風にのって遠くまでタネを飛ばし、その頃には目立たない茶色に変わります。

葉も個性的です。試しに「ハルニレ・葉」で検索してみてください。葉っぱのイラストを描くときのような一般的な形なのですが、葉脚(※7)部分に注目してみると<倒卵形で葉脚は左右不対称>となっています。どうしてそんな形なのか? 夏に楡の木陰でゆっくりと思いを巡らせてみたいと思います。

[ハルニレ]

ニレ科ニレ属/落葉高木

北海道、本州、四国、九州に分布

肥沃で湿潤な場所を好む

※5両性花:ひとつの花に雄しべ、雌しべがある花

※6翼果:果実の形で、閉果(成熟しても割れないで、果皮が種子を包んだまま落ちるもの)の一つ

※7葉脚:葉を見分ける際のポイントとなる場所。いわゆる「葉っぱ」全体を「葉」とすると「葉身」と「葉柄」に分けられる。「葉身」と「葉柄」の連結部分を「葉脚」という。

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

花と緑

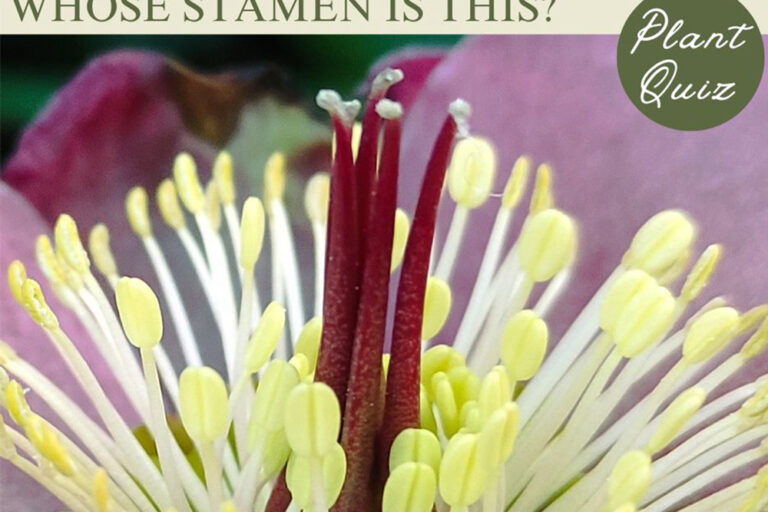

冬の花人気No.1!といえば…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.33

花の中をじっくり観察したことはありますか? 花は基本的には花弁(花びら)、ガク、雄しべ、雌しべといった器官からなり、その形や数は花の種類によって異なります。今回は「雄しべ」に注目してみました。この写…