フリーランスのロックフォトグラファーの傍ら、サボテンを愛し5年、コーデックスに魅せられ3年を経て、2022年4月にガーデンストーリー編集部に参加。多肉植物関係の記事を中心に、精力的に取材&執筆を行う。飼い猫「ここちゃん(黒猫♂6歳)」に日々翻弄されている。

編集部員K -ライター・エディター-

フリーランスのロックフォトグラファーの傍ら、サボテンを愛し5年、コーデックスに魅せられ3年を経て、2022年4月にガーデンストーリー編集部に参加。多肉植物関係の記事を中心に、精力的に取材&執筆を行う。飼い猫「ここちゃん(黒猫♂6歳)」に日々翻弄されている。

編集部員K -ライター・エディター-の記事

-

多肉・サボテン

【サボテン】は種類が豊富で花もきれいなんです! 初心者必見、サボテン大図鑑

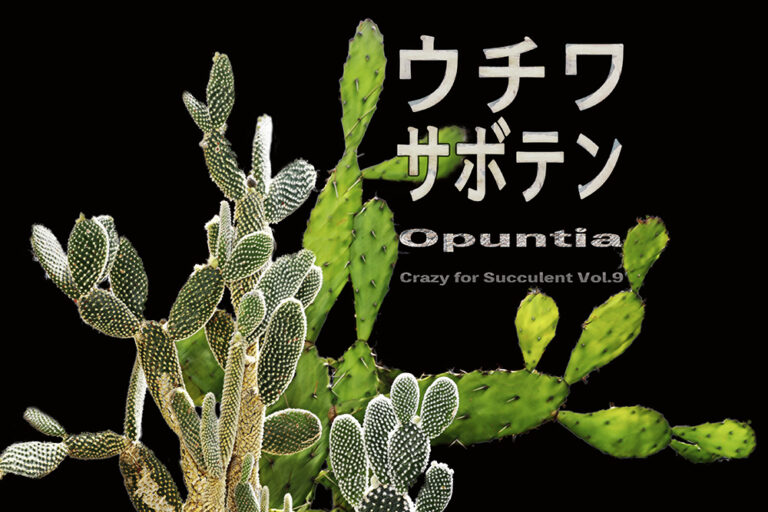

サボテンとは サボテンの概要 サボテンは多肉植物の一種であり、主に北米南西部からメキシコを中心に南米の砂漠や平原などの乾燥地帯に生息しています。中には、南米の山岳地帯や沿岸地帯など、植物の生育にとって極めて過酷な環境下で生息している種類もあります。園芸品種も含めると、2,000種類以上が存在するとされ、この数は植物界全体では決して多くないものの、乾燥地帯に特化した植物群としては多種多様で、その適応能力とバラエティーに富んだ形態は植物の進化学や分類学研究において世界的に重要な存在とされています。 サボテンの特徴 特徴①:多肉質の茎 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ ぷっくりとした多肉質のボディが特徴的ですが、ボディにあたる部分は一般的な植物の茎にあたります。その茎の中には十分に水分が蓄えられているため、乾燥した環境でも生存が可能です。 特徴②:トゲ(葉の退化) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ サボテンの象徴的パーツともいえるトゲ。サボテンのトゲは進化の過程で葉が退化したものといわれています。トゲは、茎からの水分の蒸発を防ぐとともに、外敵から身を守る役割を果たしています。また、強い陽射しを和らげ、茎肌が焼けるのを防ぐ効果もあります。 特徴③:棘座(アレオーレ) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ サボテンとほかの多肉植物を区別する上で重要なのが棘座(しざ)。アレオーレとも呼ばれます。棘座はサボテン特有の器官で、細かい綿毛集合体がトゲを乗せたクッションのような形をしており、そこからトゲ、毛、花、そして新しい茎節が生まれます。 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ サボテンの種類の中にはトゲがなく棘座のみ、というものもあります。サボテンの棘座は、植物学においてサボテンの進化と適応の鍵となる重要な要素といわれています。 特徴④:サボテンの花 どんなサボテンも基本的に花を咲かせます。トゲの合間を縫ってつぼみが現れ、やがてその見た目とは対照的な美しい花を咲かせます。このミスマッチな味わいもサボテンの醍醐味といえます。花の色や形はサボテンの品種によりさまざま。しかし共通しているのは、サボテンは開花株にまで成長しなければ開花することはないということ。開花株に至るまでの年数は品種により異なり、また開花株になっても実際に開花するか否かは生育環境が鍵となります。開花に重要なのは栽培環境作り。品種ごとの情報をネットや本で調べ、原産地で自生している環境に近い環境を作ることで開花率も上がります。初心者の方、もしくはすぐに花を見たい方は、すでにつぼみをつけた開花株を購入するのがサボテンの花を見るための一番の近道です。 これだけは言えます。サボテンの花が開花するのを一度見たら、それは決して忘れられない体験になるでしょう。 特徴⑤:光合成 通常の植物は葉で光合成を行いますが、葉のないサボテンは茎、つまりボディで光合成を行います。夜間に二酸化炭素を取り込み、日中にそれを利用して光合成を行います。この方法をCAM型光合成(ベンケイソウ酸代謝)と呼びます。 特徴⑥:浅く広がる根 サボテンの根は浅く広がる特性があり、このため少量の降雨でも効率よく水分を吸収できるようになっています。 多肉植物とサボテンの関係性 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 多肉植物とは、乾燥した気候や土壌条件下で水分を保持するために、葉、茎、根などの器官で貯水組織が発達し、これらが厚く、肉質で満たされた植物の総称。サボテンもその中の一つです。多肉植物の中にはサボテン科のほかにも、エケベリアなどを擁するベンケイソウ科、アガベなどを擁するリュウゼツラン科、ユーフォルビアなどを擁するトウダイグサ科、パキポディウムなどを擁するキョウチクトウ科、アロエやハオルチアなどを擁するススキノキ科など、さまざまな科があります。 しかしサボテン科は2,000種以上の品種を擁する多肉植物の中でも最大のグループであり、また、サボテンには前述の棘座という、ほかの多肉植物にはないサボテンのみに共通する特徴があるため、園芸界では「サボテン」と、それ以外の「多肉植物」、というように区別されています。 ●棘座の有無でサボテンか非サボテンかを選別することができる。 サボテン以外の多肉植物の中にもトゲを持つ品種がありますが、サボテンとの決定的な違いはトゲの生成プロセス。 サボテンのトゲは棘座が生み出すのに対し、ほかの多肉植物のトゲは茎がそのままトゲに変化します。 下の写真はサボテン(左)とサボテンとよく間違われるトウダイグサ科の多肉植物「大雲閣」(右)を比べたものですが、大雲閣は茎の一部がトゲに変化している様子が分かります。 このトゲの生え方の違いを覚えておくと、サボテンとそれ以外の多肉植物を確実に見分けることができます。 サボテンの形による種類分け 前述したように2,000種類以上と、とても種類が多いサボテン。種類により形がまったく異なるのも、ほかの植物にはない魅力です。ここではサボテンの形状ごとの魅力について解説します。 ウチワ型サボテン ウチワ型サボテン(学名:Opuntia)は、平たくて楕円形や円形の茎節(パッド)が特徴的。Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ ウチワ型のウチワサボテン属は、見た目がウサギの耳にも見えることから市場では「バニーカクタス」の名でも通っており、サボテン科の進化の中でも比較的早期に分岐したグループとされています。茎節は水分を貯える能力が高く、極度な乾燥地帯でも生き延びることができるため、主に北アメリカから南アメリカにかけての乾燥地域に広く分布しています。ウチワサボテンの多くには、外敵から身を守るために発達した鋭いトゲが生えており、中には微細なトゲを持つ品種もあります。しかしそのトゲとは対照的な美しい花でも楽しませてくれます。 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 春から夏にかけて鮮やかな黄色や赤、オレンジ、ピンクなどの花を咲かせ、大型種のオプンチア・フィカス-インディカ(大型宝剣)などは、花が咲いた後には多肉質でとても甘い果実が実ります。この果実はそのまま食べることができ、自生地のメキシコではジュースやジャムにも加工されます。 熟した実をカットするとマグロの赤身にも似ているため、メキシコなどサボテンの食用が盛んな地域では「トゥナ(ツナ)」と呼ばれている。 このように、ウチワサボテンは食用としても有名で、若い茎節(ノパル)はメキシコ料理では一般的な食材として、炒め物やサラダ、スムージーなどにも使われます。ウチワサボテンはサボテン科の中でも最も高い適応力を持っているため、ロサンゼルスなどの都市部でも、誰が植えたわけでもなく、風に乗って飛んできたタネが発芽し、成株になったものが道端で普通に生えているケースも散見されます。その適応能力の高さは日本においても発揮され、高温多湿な日本でも、屋外での鉢栽培や地植えが可能です。見た目のエキゾチックさから、庭に植えてシンボルツリーにしたり、店舗やビルのファサード※に利用する例も多いです。※建物の玄関アプローチや側面などに設けられた装飾的な構造物や植栽。 東京/代官山のビルのファサード。人の往来が多い場所の場合、安全に配慮して写真のバーバンクウチワのようなトゲのない品種を選ぶのも手だ。 もちろん、ウチワサボテンは屋内のインテリアプランツとしても大人気。 写真下は代官山で国内外のセレクトアイテムとオリジナル商品を取り扱う「THE STORE by C’」の店内。人の目につきやすい場所にウチワサボテンなどのエキゾチックプランツを配置することで、非日常的な空間を演出することができます。 木質化しつつある基部が味わい深いバーバンクウチワ(手前)。同店のスタッフはサボテンたちがたまに花を咲かせるのを楽しみにしているという。 柱サボテン Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 柱状サボテンは、サボテン科の中で最も進化が進んだグループとされています。その名のように柱のごとく垂直方向に成長するサボテンで、主に米国南西部からメキシコにかけての乾燥地帯に生息しています。柱サボテン最大の魅力は、株の大小に関わらず天に向かい高く成長すること。米アリゾナ砂漠に自生するサワロサボテンという品種は、なんと20m以上の高さにまで成長することがあり、その自生地は国が特別保護区として厳重に管理しています。 米サワロ国立公園に林立する野生のサワロサボテン(和名:弁慶柱)。奥の人物と比べるといかに巨大かが分かる。 写真提供:サワロ国立公園管理局 ちなみにサワロサボテンは“西部劇に出てくるサボテン”としても知られており、その色や形はサボテンのアイコンとしてもお馴染みです。 園芸用としては小型〜大型まで品種のバリエーションも多く、どの品種も一鉢置くだけで空間がスタイリッシュになり、なおかつとても丈夫で育てやすいため、家庭、店舗、オフィスなど、さまざまな場所で愛用されています。 写真上は中目黒の設計事務所、将(はた)建築設計の事務所入り口の「鬼面角」。この形はブランチ仕立てといって、胴切りをすると脇から子株(ブランチ)を出すサボテンの習性を利用して、何年もかけてこのようにスタイリングしたもの。ご覧のように一鉢の存在感がこの会社の感性の高さをうかがわせます。 同じく中目黒にある発酵食品専門店、Kiyo NATUREの店内にある柱サボテン「鬼面角」。こちらはシンプルな3頭立てですが、トゲのない鬼面角が持つ親しみやすい雰囲気が、体に優しい発酵食品が陳列された店内のイメージにとてもマッチしています。ちなみにここのおにぎりは絶品です。 場所も取らないためインテリアとの親和性も高い柱サボテン。このような垂直に伸びる形態は、乾燥地帯で水分を効率的に貯えるための適応の一つであり、長い進化の歴史の中で今日の柱サボテン繁栄の礎となっています。乾燥地帯での生存を成し遂げ、観賞用としても人気を誇り、柱サボテンはサボテン界で最も成功したサボテンともいえるでしょう。 球サボテン 球サボテンは、球のような丸い形状が特徴で、2,000種以上を擁するサボテン科の中にあって、その種類は数百に及びます。主にメキシコ、中南米、アメリカ南西部などの、降水量が極端に少ない過酷な乾燥地帯に広く分布しています。そしてそのような過酷な環境に適応するために進化してきました。 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 丸い形状は表面積を最小限に抑え、蒸発による水分の損失を減らすための適応です。表面の鋭いトゲは動物からの食害を防ぐ役割を果たしており、太陽光を部分的に遮ることで表面温度の上昇を防ぎ、内部の水分を保つのにも役立っています。しかし、球サボテンの中にはトゲのないサボテンも数多くあります。写真下は、トゲのない品種の中でも人気のアストロフィツム属。肌表面の白い斑点や毛玉のような棘座は、太陽光による茎肌へのダメージを防ぐ効果があり、また鳥獣による食害を防ぐための一種のカモフラージュとしての役割も担っていると考えられています。 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ アストロフィツム属は比較的海抜が高い場所に自生しているため、棘座をこのように毛玉化することにより、寒暖差で生まれる霧からの水分を効率よく取り込むことができます。アストロフィツム属以外にも、代表的な球サボテンの一つにマミラリア属があり、この属には数百種が含まれています。マミラリア属のサボテンは比較的小型で、園芸品種としては直径数cmから十数cm程度のものが人気です。 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ マミラリア属の多くは鮮やかな花を咲かせます(写真上)。また、トゲのバリエーションも多く、その見た目の美しさからコレクターも多い品種です。このように、観賞用としてはアストロフィツム属やマミラリア属といった小型〜中型種が人気ですが、エキノカクタス属の金鯱(きんしゃち)などの大型種は、ドライガーデンやファサードの植栽としても人気で、柱サボテンとは一味違う重厚な存在感が魅力です。 東京/恵比寿の不動産会社、リノベ不動産恵比寿南店のファサードで存在感を発揮する「金鯱」。自生地の環境を再現したダイナミックな雰囲気が道ゆく人々の視線を奪っていた。 このように球サボテンは、その美しい花とユニークな形状から、観賞用植物として、またエクステリアを飾る植栽として、世界中で親しまれています。 サボテンの属種別の特徴と代表的な品種 ギムノカリキウム属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ ギムノカリキウム属は、サボテン科の中でも特に人気のある属で、主な原産地はメキシコ中部から米テキサス州にかけての乾燥地帯。主に球形または円筒形をしており、一般的なサイズは直径が数cm〜15cm程度と、小型〜中型のサボテンです。明確に分かれたリブ(稜)を持ち、それぞれのリブにトゲがあります。リブの数や形状は品種によって異なりますが、多くの場合縦に深い溝が入っているのが特徴です。トゲは比較的短く、種類によっては白や黒、褐色などさまざまな色合いを持ち、密度や長さも品種ごとに異なるため、このサボテンに多様性をもたらしています。またギムノカリキウム属の花は非常に美しく、直径が3〜5cmで、白やピンク、赤、黄色など多彩な色があります。花は頭頂部や側面からトゲを押し除けて咲くため、トゲがその美しさを一層引き立てます。 ギムノカリキウム「新天地」。小さい丸は蕾たちだが、トゲを押し除けて開花する姿には毎回驚かされる。前出の特徴④:サボテンの花にある開花風景はこの株によるもの。Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 【代表的な品種】 バッテリー Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 天王丸 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 牡丹玉(ぼたんぎょく) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 瑞雲丸(ずいうんまる) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 緋牡丹錦(ひぼたんにしき) 瑞雲丸に斑(ふ)模様が入ったことにより名称が「緋牡丹錦」となる。斑とは、突然変異で茎の色素が黄色や赤、橙色に変調する現象で、斑が入ることにより価格が元の品種の倍以上になる。緋牡丹錦は斑入り品種では最も人気がある。 翠晃冠(すいこうかん) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 【ギムノカリキウム属の価格の相場】 1,500円〜10,000円(牡丹玉以外は多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) フェロカクタス属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ フェロカクタス属は、サボテン科の中でも特に頑丈で存在感のある種が多く、北アメリカの乾燥地帯を中心に分布しています。フェロカクタスのフェロはラテン語で「強い」「凶暴な」を意味する通り、強力なトゲを持つことで知られていて、こういった強いトゲを持つ品種はサボテン界では「強棘系(きょうしけい)」と呼ばれ、一般的にはトゲの幅が広いほうが良株とされます。形は球形や円筒形で、とても大きく成長することが多く、成熟した個体は直径が数十cmから1m以上になることもあります。非常に厚いリブを持ち、それぞれのリブは強靭で長く、品種により、赤や黄色、白、グレーと、さまざまな色があり、それらが湾曲しながら密に生えているため、見た目のインパクトは最強です。 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 花は頂部に花径約3〜5cmの花を咲かせ、それらは品種により赤、黄、オレンジなど、とても鮮やかな色をしています。フェロカクタス属は耐暑性が高いため、昨今の猛暑下でも屋外で問題なく育てることができます。逆にいえば、屋内だと光量不足、温度不足になるため、成長が鈍る冬以外は屋外での管理が理想的です。寿命も長く、数十年から百年以上生きることもあるため、一生をともにできるサボテンといえるでしょう。 【代表的な品種】 黄金冠(おうごんかん) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 神仙玉(しんせんぎょく) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 赤城 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 【フェロカクタス属の価格の相場】 3,500〜20,000円(多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) アストロフィツム属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ アストロフィツム属は、そのユニークな外見と比較的管理しやすい性質から、愛好家の間で非常に人気の高いサボテンです。主にメキシコからアメリカ南部にかけて分布しており、Astrophytum=星の植物、というラテン語による属名が示すとおり星型の模様が特徴的で、大鳳玉(たいほうぎょく)などの一部品種を除き、その大部分がトゲがない「無刺(むし)種」が多いことで知られています。形は球形または円筒形をしており、表面には白い斑点や星形の模様が見られます。これらの模様は、サボテンの表面を覆う微細な毛状突起(アレオーレ)によるものであり、直射日光を反射する効果があるため、ボディの冷却効果も持ち合わせています。また、自生地の環境(地面や岩面)に擬態した模様のため、動物の食害から身を守るカモフラージュ効果も有しています。名人といわれる栽培家は、この模様や斑点の出方をコントロールできるため、栽培家の名を冠したものとなると数万円するものもあります。 園芸家の恩塚 勉氏によって1970年代に作出され、一気に人気品種となった「恩塚鸞鳳玉(おんずからんぽうぎょく)」。 写真提供:信州西沢サボテン園 アストロフィツム属の花は大きく、美しい黄色や白色の花を咲かせます。花は頂部から咲き、直径は2〜4cmくらいで、開花期間は1〜2日と短命のため、その儚い美しさも観賞価値を高めています。また、トゲがない分とても扱いやすく、小ぶりなボディサイズが小さなスペースに最適で、なおかつ、一鉢置くだけでインテリアのよいアクセントとなるため、老若男女問わず多くのファンを持つサボテンです。 【代表的な品種】 兜丸(かぶとまる)、瑠璃兜(るりかぶと)など。 兜丸(写真手前)と瑠璃兜(写真奥)の開花風景 【アストロフィツム属の価格の相場】 2,000円〜20,000円(多くが多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) マミラリア属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ マミラリア属は、サボテン科の中で最も多様性に富む属の一つで、約200種類以上の種があります。属名はラテン語の乳頭(mammilla)に由来しており、実際に多くの品種が乳頭のように突起した形をしているのが特徴です。メキシコを中心にアメリカ南西部から中央アメリカにかけて広く分布していて、基本的に小型の品種が多く、薄いピンク、濃いピンク、紫、緋色と、花の鮮やかな色彩には定評があり、中でも写真下の豊明殿(ほうめいでん)に代表されるように、花径15mm程度の小さい花が花冠のように咲く品種などは、見た目の可愛らしさが際立ちます。花は比較的容易に咲き、花期も長く、咲く回数も多いため、花を楽しみたい人にはおすすめです。 写真提供:信州西沢サボテン園 マミラリア属を象徴するもう一つの特徴が、トゲの密度。短いトゲが高密度で体全体を覆う品種が多く、その規則的な配列が美しい模様のようで、丸型の品種だと日本古来の蹴鞠(けまり)のようにも見えます。 マミラリア「姫春星」。自然の造形美が堪能できる。 サイズも小さく、トゲの面においても扱いやすく、花も可愛らしいため、サボテンの魅力がグッと詰まった品種です。 【代表的な品種】 姫春星、月影丸、豊明殿美女丸(写真下) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 美女丸の開花風景。 【マミラリア属の価格の相場】 4,000円〜15,000円(多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) エキノプシス属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ エキノプシス属は、ボリビアやアルゼンチンなど、南アメリカを中心に分布しています。かつては品種数もそう多くはなかったのですが、1980年代に遺伝的研究が進んだことにより、いくつかの種属が統合され、現在は約150種以上を含む大きなグループになりました。種類が多いので、品種により球状や、柱状が混在し、とてもバラエティーに富んでいますが、どの品種にも共通するのは花の可憐さ。花は夜に咲くことが多く、一夜限りの儚い美しさを楽しむことができます。花の色は白、ピンク、オレンジ、赤など多岐にわたり、直径10cm以上にもなる大きな花を咲かせることがあり、香りも豊かで、うっとりするような甘い香りを放つ品種もあります。とても丈夫で、成長力も旺盛のため、どんどん子を吹き群生株になることもしばしば。その変化の過程は見ていて楽しくなります。日光大好き、肥料もわりと好き、寒冷地でもしっかり育つので、初心者におすすめのサボテンです。 【代表的な品種】 短毛丸 世界の図 短毛丸に黄色斑が入ると、その見た目が地球儀のように見えることから「世界の図」と小種名が変わる。Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 【エキノプシス属の価格の相場】 1,000〜10,000円(「世界の図」は多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) エキノカクタス属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ エキノカクタス属は、主にアメリカ南西部からメキシコにかけての乾燥地帯に分布しています。丸みを帯びた球形や円筒形といった樽型のボディが特徴で、このため、原産地では樽(Barrel)を意味するバレルカクタスの名で通っています。非常に成長が緩慢なため、代名詞ともいえる品種「金鯱(きんしゃち)」は成長が遅いがゆえに、サボテン界でもトップクラスの長寿を誇っています。サイズが大きくなるまでに数十年かかり、20年以上経過してようやく開花株となるため、ある意味一生をかけてつきあえるサボテンともいえます。どの品種も外観は美しく、リブから雄々しく伸びる長く太いトゲはまるで精密な彫刻のよう。自然の造形美を余すことなく堪能することができる、極上のサボテンです。 ちなみにトゲの色は品種により、黄金色、赤、茶、白とさまざまな色があり、花の色も黄色、白、ピンクと品種によりさまざまですが、黄金色のトゲに黄金の花を咲かせる金鯱こそ、エキノカクタス属の王道ともいえます。金鯱に魅了されて沼落ちした園芸家はとても多く、中にはメキシコの自生地まで足を運んだ人も。※金鯱は系統学研究の結果、2014年4月にクレンレイニア属に変更になりましたが、市場では現在もエキノカクタス属として流通しているため、この記事ではエキノカクタス属として解説しています。 【代表的な品種】 金鯱 太平丸 写真提供:信州西沢サボテン園 雷帝(らいてい) 写真提供:信州西沢サボテン園 【エキノカクタス属の価格の相場】 3,500〜40,000円(多くが多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) エピテランサ属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ エピテランサ属は、小型の種類が多く、小さいながらもメキシコの過酷な乾燥地帯に分布しています。品種数もあまり多くなく、比較的小さなグループです。とてもコンパクトで丸みを帯びた形状が特徴で、表面は非常に細かい白いトゲや毛で覆われており、これが外観全体をふんわりとした印象にしています。細かいトゲは触れても痛くはなく、また茎肌が隠れるほど密集して生えることで、強い陽射しから茎を保護していて、また、擬態効果もあるため動物の食害から身を守ることができます。花は小さく、頂部に咲き、通常は白からピンク色で直径が1cm未満です。また開花後に小さな実ができることがあり、この実の中にはタネが入っており、このタネを用いて株を増やすこともできます。また、エピテランサ属は子株が生じやすいため、最初はシンプルな1株だったものが、短期間で群生株になるというように、外観の変化を楽しむこともできます。綿帽子のような見た目の可愛らしさと、屋内の明るい場所でコンパクトに育てることができる手軽さもあり、サボテン初心者にもおすすめです。 【代表的な品種】 月世界(つきせかい) 頂部の赤い実の中に、タネが4〜5個入っている。JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 【エピテランサ属の価格の相場】 2,000〜10,000円(多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) エキノセレウス(エキノケレウス)属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ エキノセレウス属は、主にアメリカ南西部およびメキシコに分布しています。この属には約100種が含まれ、比較的コンパクトな品種が多いです。形は球状と柱状が混在していて、群生し横に広がっていくものなどもあり、とてもバラエティーに富んでいます。トゲの色も、白、黄、赤、黒など多岐にわたり、中にはトゲを持たない品種もあります。エキノセレウス属の一番の魅力はなんといっても花の美しさ。春から夏にかけて咲き、また開花期間も長く、一度咲いたら3〜4日間くらい咲いている品種も。一般的なサボテンの開花は1〜2日程度なので、長い期間花を楽しむことができます。花は大きく、色は、ピンク、赤、紫、黄色、オレンジなど多岐にわたり、特に中心部に濃い色のコントラストが見られるものが多いです。 【代表的な品種】 紫太陽 美花角(びかかく)、オレンジ花桃太郎(美花角の交配種)、ピンク花桃太郎(美花角の交配種)など。 オレンジ花桃太郎の開花風景 ピンク花桃太郎の開花風景 【エキノセレウス(エキノケレウス)属の価格の相場】 4,500〜20,000円(多肉専門店またはネット通販でなければ入手は不可) オプンチア属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ オプンチア属は、アメリカ大陸の乾燥地帯の広範囲にわたって自生しています。この属は約150種以上を含み、特徴的な平たい茎節(パッド)の見た目から、ウチワサボテンやバニーカクタス(うさぎ耳サボテン)などの異名を持ちます。パッドは節ごとに成長し、新しいパッドが古いパッドから生えてきます。多くの品種でパッドの表面に「グロキディア(刺状毛)」と呼ばれる微細なトゲが密集しており、これが肌に触れると数十本の細かいトゲが皮膚に刺さるため、取り扱いには注意が必要です。しかし園芸用に品種改良されたトゲのない品種もあるため、パッドが数珠つなぎになっていくという基本的な形は同じですが、トゲの有無は好みで選ぶこともできます。 トゲがないため大きい割に扱いやすいため人気のバーバンクウチワ。 オプンチア属のサボテンは、品種により手乗りサイズから屋根まで届く巨大種まで、大きさもバラエティーに富んでいます。金烏帽子(きんえぼし)のような小型品種はテーブルアクセントになり、大型宝剣のような大型品種は地植えでさらに大きくし、シンボルツリーとして仕立て上げることもできます。 大型宝剣。目視できるトゲ以外にも細かいトゲが生えているため、取り扱う際はトゲもの用のグローブが必須だ。 オプンチア属は花も美しいことで知られています。春から夏にかけて平たいパッドの縁に、品種により黄色、赤、オレンジ、ピンク、白の美しい花を咲かせますが、その姿は可愛らしさが溢れています。 オプンチア属のサボテンはどの品種も基本的にとても育てやすく、そのエキゾチックな外観が多くの人を魅了しています。 【代表的な品種】 金烏帽子(きんえぼし) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 銀烏帽子(ぎんえぼし) 墨烏帽子(すみえぼし)※トゲ無し品種 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 大型宝剣 【オプンチア属の価格の相場】 800〜10,000円(身近な街の園芸店で入手可能) コピアポア属 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ コピアポア属の自生地はチリ北部のアタカマ砂漠一帯。極端に少ない降水量と乾燥した大地、激しい風と、この一帯は植物が生きていくには極めて過酷な環境であり、コピアポア属のサボテンたちはそんな場所に排他的なコロニーを築き自生しています。野生種は個体数が圧倒的に少なく、CITES(ワシントン条約)により国際的に保護されているサボテンの中にあって特に厳しく管理されているグループのため、その種子から育てられた子々孫々の株には常に高値がついています。特に黒王丸という品種はコピアポア属を象徴する品種として、世界中のサボテンコレクターから羨望の的となっています。黒王丸はオークションなどでも数万数十万円が当たり前。基本的に初心者では育てるのが難しいサボテンですが、サボテン好きの中には「いつかは黒王丸」と夢見ている方々も多いです。 黒王丸は直径わずか2cm程度のものでもトゲの黒さが際立つ個体は1万5千円するという、とても高価なサボテン。 コピアポア属の多くは、球形から円柱形をしており、そのどれもが個性的な外観で、成長すると高さが3m近くになるものもあります。表面は硬く、ワックス状の被膜で覆われていることが多く、これが強い日差しや乾燥から身を守る役割を果たしています。ゆえに、茎肌の色が青みがかった緑色や灰色がかった緑色など、落ち着いた色合いなのも特徴的です。 花もコピアポア属の魅力の一つです。花は直径2〜3cmと小さく、黄色やオレンジ色をしており、頂部に咲きます。開花期間は2〜3日で、その間、荒ぶった体と可憐な花の不思議なコントラストで楽しませてくれます。 【代表的な品種】 黒王丸 黒士冠(こくしかん) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 逆鱗丸(げきりんまる) Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ ギガンティア Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ フミリス Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 【コピアポア属の価格の相場】 6,000〜200,000円(多肉専門店またはネット通販、オークションサイトでなければ入手は不可) 1属1種系 Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ 1属1種系のサボテンは、分類系統学的に調査した結果、単独の種属として分類され、それらは植物分類上とても興味深い存在です。ゲオヒントニア・メキシカーナやオルテゴカクタス・マクドガリーが有名です。これら1属1種系のサボテンは、それぞれが非常に限られた地域に生息しており、その特異性は生物多様性の研究においても注目されています。孤高の佇まいに魅了される1属1種系、我が道を征くアーティスティックな感性のある方におすすめのサボテンです。 【代表的な品種】ゲオヒントニア・メキシカーナ Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ ゲオヒントニア・メキシカーナは、1992年にメキシコのヌエボ・レオン州で発見され、その発見は植物学界でも話題になりました。ゲオヒントニアという属名は、この種を発見した植物学者ジョージSの名前に由来しています。アコーディオンのような特徴的なリブを持ち、青灰色の球形のボディと、昆虫の足のようなトゲが魅力です。メキシカーナは石灰岩の崖や急斜面に生育しており、極度に乾燥した環境に適応しています。成長はとても遅く、あらゆる面で慎重な管理が求められるため、栽培上級者向けのサボテンです。 【代表的な品種】オルテゴカクタス・マクドガリー Pix:JOHN CHEESEBURGER FOTOG./CACTUS RULEZ®︎ オルテゴカクタス・マクドガリーは、オルテゴカクタスという独自の種属の中の唯一の品種です。1951年にメキシコのオアハカ州の乾燥した石灰岩地帯で、植物学者トーマスB.マクドゥーガルにより発見され、氏を讃えて米国の植物学者E.J.アレクサンダーにより、発見から10年が経過した1961年に「マクドガリー」と命名されました。小型で球形、またはやや円柱形の体を持ち、鮮やかなミントグリーンの表皮と美しい黄色の花が特徴です。メキシカーナ同様に成長のとても遅い品種ですが、小さい株の段階でも旺盛に子を吹き、愛嬌ある容姿を楽しむことができます。ただし栽培難易度は高いため、上級者向けのサボテンになります。 ●マクドガリーは“孤独”ではなかった!近年、植物学者P.B.ブレスリンの研究で、マクドガリーがマミラリア属やコリファンタ属の血脈を引くコケミエア属であることがわかり、2021年にコケミエア属に移行されました。 正確には1属1種のサボテンではなくなりましたが、2024年現在の市場ではまだ1属1種系の扱いとなっているため、本記事ではそのように記述しました。 【1属1種系の価格の相場】 8,000〜50,000円(多肉専門店またはネット通販、オークションサイトでなければ入手は不可) 編集後記 こないだ飲み屋で、私がサボテンのTシャツを着ていたため、サボテンの話になって。隣の客:「サボテンの何が好きなの?」私:「トゲですね。」隣の客:「へぇ〜。トゲのどんなところがいいの?」私:「刺さるところですかね。」その時私は、この“刺さる”というのに二つの意味を込めて言いました。一つは、実際に指に刺さる=痛いもう一つは、可愛さが心に刺さる=歓喜私にとってサボテンは、痛みと歓喜をともに与えてくれる稀有な存在なのです。この感覚、少年の頃の実らなかった初恋にも似ているかな。ともかく、どんな種類でもよいですから、インスピレーションに従いサボテンを一鉢買ってみてください。もしかしたらそのサボテンをお世話しているうちに、あなたにも初恋の記憶が蘇るかもしれませんよ。

-

多肉・サボテン

サボテン金鯱はサボテンの王様!その全貌と基本的な育て方を解説

金鯱はサボテンの王様 所有者:リノベ不動産 世界で2,000種類以上あるといわれているサボテン。西部劇でお馴染み、円柱状に成長していく柱サボテンと、球状に成長していく球サボテン(海外では樽型を表すバレルカクタスと呼ばれる)がお馴染みですが、今回は球サボテンの中でも最も著名な「金鯱(キンシャチ)」というサボテンをご紹介します。黄金のトゲをまとうその巨体から「サボテンの王様」とも呼ばれ、世界中の栽培家から絶えず羨望の眼差しを向けられる存在です。 自生地における野生の金鯱は、国際自然保護連合(IUCN)が2013年に絶滅危惧種としてレッドリストに記載しています。このため現地では厳しい管理下に置かれており、分布地域も公開されていません。現在日本国内で流通しているものは日本で生まれ育った株のため問題なく栽培することができますが、種としては絶滅の危機に瀕しているサボテンなわけですから、手に入れたら大切に育てたいものですね。金鯱は、長く育てていると直径が最大で1mを超えることもあり、スペインで帰化した株の中には、なんと100歳を超えたものが現存しているそうです! サボテン金鯱の主な特徴とは 金鯱の基本情報 学名:Kroenleinia grusonii-Lodé(クレンレイニア・グルソーニ-ロデ)英名:golden barrel cactus(金の樽サボテン)、golden ball(黄金球)、mother-in-law's cushion(義母の座)和名:金鯱(キンシャチ)科目:サボテン科属名:クレンレイニア属※※以前はエキノカクタス属であったが、後年の系統学研究の結果、樽型サボテンのフェロカクタス属とエキノカクタス属のハイブリッド種であることがわかった。このため、独立した種として2014年4月にクレンレイニア属になった。ただ、現在もほとんどがエキノカクタス属として販売されている。初登記:1891年登記者:ハインリヒ・ヒルドマン(ドイツのサボテン栽培家)原産地:メキシコ中部から東部。大きさ:鉢植えで最大直径3〜40cm、地植えで最大直径1m。メキシコ北西部からアメリカ南西部に広がるソノラ砂漠では高さ3mの野生種が確認されている。 自生地メキシコの金鯱。写真の株は直径70cm、高さ170cm(写真提供:熱川バナナワニ園 清水秀男氏) 寿命:野生種での最長はスペインに帰化した株の100年。園芸においてはその半分の40~50年が最長とされている。 名前の由来や伝説、花言葉 【名の由来】 金鯱が日本に初めて持ち込まれたのは明治時代後期で、中国を経由したといわれています。持ち込まれた時に、既に金琥(チンフー)という名が付いていました。金琥(チンフー)とは、虎が死後に黄金の琥珀になって富をもたらしたという故事を表す言葉。日本では名古屋城の天守を飾る金の鯱鉾(しゃちほこ)が縁起のよいものとされており、両者の綴りも似ているため、金鯱(キンシャチ)になったのではないかといわれています。それにしてもメキシコ→中国→日本とは、当時の輸送手段を考えると、ものすごい長旅をしたものですね。 学名の由来は以下の映像で解説します。 映像でも解説しているように、エキノカクタス属からクレンレイニア属に変更になったたのですが、属名変更が宣言されたのが2014年と最近のことなので、実際にはいまだにほとんどのケースでエキノカクタス属の金鯱という認識で扱われているのが現状のようですね。ジョエル・ロデ氏本人が、自身の研究について2017年の講演で述べているので参考までに(タイムラインの40:00からが金鯱の系統についての解説です)。 【花言葉】 アメリカやメキシコの先住民たちの間で、サボテンには神秘的な力が宿るという言い伝えがあります。金鯱の自生地ソノラ砂漠に住むセリ族たちにとっては、球状で鋭いトゲが密集し、長寿を誇る金鯱に対しての思いは強く、災いから家族を守ってくれる永遠の魂の象徴として、彼らは金鯱を崇めてきました。そんなエピソードに由来して、金鯱には「永続」や「繁栄」という花言葉があります。また、王冠の形をした黄色い花が太陽のように見えるため、「光と喜び」という花言葉もあります。 形状や花の特徴 【形状】 リノベ不動産所有 園芸店で販売している実生5〜10年未満の株は基本的に球型ですが、原産地で自生しているものの中には、前出の自生地メキシコでの写真のように過酷な環境に順応した結果、円柱状に変化したものも存在します。茎※には体内の貯水量によって伸び縮みする蛇腹のようなリブ(稜)があり、天頂にはクリーム色、あるいは黄色で綿状の、トゲを生成するための器官「アレオーレ(刺座=しざ)」が密集しています。※サボテンの本体は一般的な植物の茎に相当する。 リノベ不動産所有 トゲは、生え始めのうちは薄いクリーム色で、成長とともに美しい金色へと変化していき、リブに乗って根に近づくにつれ、茶色く褪色していきます。 【花】 Pix:imageBROKER.com/shutterstock.com 金鯱は、実生20年以上経過し、ようやく開花株となります。開花株となった金鯱は、日照や温度、湿度、風など、開花に必要な諸条件が整うと、天頂のアレオーレの中に茶色い蕾が現れ、やがて黄色の美しい花を咲かせます。花弁の直径は約5cm。金鯱本体がかなり成熟してからの開花のため、金鯱の大きさに比べると、花があまりにも小さいので、そのミスマッチ感が珍妙で面白いですね。 Pix:SN Photograph/Shutterstock.com サボテン金鯱を買える場所と値段 金鯱は比較的多くの園芸店で扱っている大衆向けのサボテンです。大型の園芸店やホームセンターでは2〜3千円台の小さなものから、数万円するかなりの大株まで幅広く揃っています。街の園芸店でも小ぶりな金鯱の鉢植えを1,980円で売っているところを何度か見たことがあります。また、雑貨店などでおしゃれにデコレーションされたものが1〜2万円で販売しているのもよく見かけますが、この場合、金鯱よりも、鉢やデザインそのものに価格の比重があるように見受けられます。ちなみに私がよく訪れる園芸店では、トゲを含む直径約10cmで 3,000円程度のものがよく売れるとのこと。金鯱はメルカリでも常時多数が出品されている定番のサボテンなので、入手経路の広さや値段の幅広さも人気の秘密なのかもしれませんね。 サボテン金鯱の育て方5つのポイント ポイント①適した栽培環境 成長期(春〜秋)の栽培環境 金鯱は日光が大好きなサボテン。このため、成長期(春〜初秋)は屋外に出し、日が落ちるまでたっぷりと太陽光を浴びさせてあげてください。しかし、猛暑日は注意が必要です。本来、金鯱のように耐光性の強い種類のサボテンは、成長期は屋外で存分に陽射しを与えることで、健康で大きな株に育てることができました。しかし、異常気象が著しい近年の夏の太陽光は、あらゆるものに深刻な被害を与えるほどの強光線のため、直径が10cm(トゲ含む)に満たない耐光性の弱い小さな株は日焼けを起こす可能性があります。日焼けを起こしたサボテンは、それが原因で弱っていく可能性があります。このため、小さい金鯱は、夏になったら、市販の寒冷紗などを使い20%ほど遮光することが望ましいです。大きくなっても急激に直射日光には当てず、段階を踏んで徐々に強い陽射しに慣らしてあげましょう。ちなみに寒冷紗とは農作物の防霜・防虫・防鳥・防風のために使うネットです。 広げるとこんな感じ。好みの大きさに切って使うこともできる。 [参考商品]遮光率22%寒冷紗 梅雨の栽培環境 金鯱はドライな環境を好むため、梅雨の長雨の時期は屋内に取り込んで栽培してください。しかし、せっかく成長のスイッチが入っているのにずっと屋内にいると、本来のよい形に成長しない「徒長」をしてしまうため、植物育成LEDライトを用いて一日8時間は照射してあげるとよいでしょう。金鯱は強光線が好きなので、光の色を太陽光に寄せたフルスペクトルタイプのLEDを搭載し、20Wの高出力タイプのものがおすすめです。 [参考商品]NEO TSUKUYOMI LED 20W ただし、たまに陽射しがさす時には、それが2〜3時間であってもリアルな太陽光にあててあげましょう。また、屋内に取り込んでいる時は、サーキュレーターを回して室内の空気を循環させ、光合成を促してあげましょう。 [参考商品]YAMAZEN 洗える サーキュレーター 18畳 サボテンはCAM型光合成といって、昼と夜の2段階に分けて光合成を行うため、夜間もサーキュレーターを回し続けてあげるとよいです。[サーキュレーターの使い方関連記事] 冬の栽培環境 金鯱は基本的には耐寒性が強いサボテンですが、安全のため夜間の最低気温が10℃を下回るようになったら屋内に取り込みましょう。しかし、暖かい部屋に避難させるのではなく、屋内でも室温が10℃〜12℃くらいの場所で管理します。これは季節ごとの気温差を覚えさせることにより、生育にメリハリがつき、強いサボテンに育つためです。ちなみに、梅雨時同様にサーキュレーターを回してあげるとよいです。そして桜の開花宣言が出た頃合いで、徐々に外に出してあげましょう。 写真のように冠雪してしまった場合は、天頂の成長点を保護するためにも速やかに雪を落とし、屋内に取り込むべし。 ポイント②水やりと施肥 4月〜10月 成長期は、用土表面が乾いたら、鉢底穴から水が流れるほどたっぷりと与えます。上から水をかけると天頂部の綿毛が傷むので、写真上のように株の周囲に円を描くように与えてください。株の大きさにもよりますが、直径10cmくらいの株で、7〜10日に1回といった感じです。施肥は、月に1回、ハイポネックスなどの液体肥料を規定量より若干少なめにあげます。 11月〜12月中旬 冬季の断水に向け、水やりを減少させていきます。タイミングとしては、鉢内の水気がほぼ無くなった状態で水やりを行い、量としては鉢の中の土が半分くらい湿ったかな、くらいでOK。 土の中の水分の様子は、竹串を用いると分かりやすいです。鉢の縁に竹串を刺し、引き抜いた時の竹串の湿り具合で判断できます。 12月下旬〜2月 気温の低下や水やりの減少、また日照時間の変化を感じ取った金鯱は、徐々に休眠に入ります。金鯱に限らず、サボテンは休眠状態に入ると、以降は余分な水分を取り込まずに、今蓄えている水分をちょっとずつ消費しながら生きていこうとします。つまり、冬場は根が吸水パフォーマンスを極端に落とすため、断水を行ってください。 3月 3月はちょうど冬と春の境目。4月に春が来て急激に水やりを行わないよう、眠っている金鯱をそっと起こしてあげる準備をします。前半2週は週に1度、用土表面が湿ったのが分かる程度の水をあげ、後半2週は週に1度、鉢の中の土が半分くらい湿ったかな、くらいの水をあげます。 ポイント③植え替えと用土 ●まず大前提として、植え替えは梅雨を除く成長期に行います。冬季は行わないでください。 購入した金鯱を新たな鉢に植え替える場合は、一回りほど大きい鉢に植え替えましょう。鉢が大きすぎると水やり時に蓄える水の量も多くなり、残水により根腐れを起こす可能性があるため気をつけましょう。土は、各種メーカーが販売している市販の多肉・サボテン用土で大丈夫です。また、ナーセリー(育苗業者)などが特別に調合した、いわゆる“生産者の作る土”で栽培してみるのもおすすめです。生産者の作る土はナーセリーが運営するWebショップなどで購入できます。 私愛用のオザキフラワーパークオリジナルのサボテン用土。 購入して以降の植え替えのタイミングは、土が劣化し通気性排水性も悪くなる2〜3年に一度のサイクルが理想的です。植え替える時は、サボテン専用のグローブなどを使用し、トゲで怪我をしないように気をつけてください。 [参考商品]牛革製ガーデニング&ワーキンググローブ このくらい厚手ならトゲも安心。 Pix:amazon.co.jp 植え替えは、株を鉢からそっと抜き、ポロポロと落ちる細根以外の根を傷つけないように丁寧に扱ってください。サボテンの根は繊細なため、傷つくとそこから細菌感染し病気になるおそれがあるからです。柔らかく揉み、全体の2〜3割程度の土が落ちたら新しい土に植え替えます。植え替え後、1週間は水をあげずに半日陰で管理します。1週間ほど経ったら水やりを行いますが、この時に、規定量の半分のメネデールを混ぜた水をあげ、「芽根出〜ろ、芽根出〜ろ」と祈りを捧げます。 ポイント④日常のお手入れ 特に日常のお手入れは必要ありませんが、日々観察することが重要です。肌の様子、トゲの様子、成長点(てっぺん)の具合など、きちんとチェックしてあげることで、不調のサインが出た時に一早く気付くことができます。一定方向にばかり太陽が当たる環境の場合は、定期的に鉢を回し、まんべんなく日光浴をさせてあげることで綺麗な球形に仕立てられることが期待できます。 ポイント⑤注意すべき病害虫 カイガラムシへの注意が必要です。カイガラムシは高温多湿の状態で発生しやすくなります。カイガラムシは生きている時は見つけにくく、多くの場合、死骸や糞となってから発見されます。動画で緋牡丹錦から駆除している白いペースト状のものは、まだやられて間もないカイガラムシの糞。爪楊枝などで幹肌に傷をつけないように慎重に駆除しなければならないため、厄介なんです。予防措置として、梅雨入り前にカイガラムシ駆除薬剤を散布しておくことをおすすめします。もう一つ厄介なのが、屋外で管理している時に、飛来したブタクサのタネが鉢内で発芽し、根付いてしまうことです。ブタクサは成長が早いため、放置していると土の中で伸びた根が金鯱の根を圧迫してしまいます。このため、雑草を発見したら若芽のうちに速やかに根こそぎ抜いて駆除しましょう。 サボテン金鯱をタネから育てる 金鯱はタネから育てる「実生」でも人気の品種。金鯱のタネはメルカリなどの個人間取引でも比較的入手しやすく、また発芽率も高いため、初めてタネからサボテンを育てる方におすすめです。タネからの栽培は、成株を買って育てるより手間暇がかかりますが、発芽から手塩に掛けた株の成長を見守るのはこの上ない喜びです。ぜひチャレンジしてみてください!ここでは、2017年にタネを蒔いた、私の金鯱の実生記録を紹介します。ちなみに、この時が初の実生です。 タネまき(2017年5月) 種子消毒 金鯱のタネ。スマホと比べてみれば分かるが、ゴマ粒より小さい。 (この写真の撮影は2024年4月) タネまきは温度と湿度がある5月あたりが理想的ですが、ヒーターなどの加温装置がある場合は年中OKです。 [参考商品]育苗用ヒーターマット Pix:amazon.co.jp タネを入手したら、まずそのタネを消毒します。消毒は、蒔いたあとに土の中で他の病原菌に感染するのを防ぐためです。いろいろな殺菌剤が販売されていますが、私は「ダコニール1000」を使用。付属のキャップ半分ほどのダコニール1000を、500mlのペットボトル容器の水で希釈。その消毒液を市販の霧吹きボトルに入れ、キッチンペーパーの上に置いたタネに噴霧した後、キッチンペーパーを折り畳んでタネを挟み、2〜3時間放置します。 用土に播く 土は、清潔な土を使う必要があるため、赤玉土とバーミキュライトを6:4で混ぜた土を一旦ビニールシートに広げ、種子消毒の際に作った消毒液を土全体に噴霧し、天日干しして乾かしたのちに播くのが正しいやり方ですが、私はこの時は土消毒は行わずにそのまま播いちゃいました。タネの播き方は、育苗ポット(あるいは小さい鉢)に前出の用土を入れ、その上にただ置くだけでOK。複数ある場合は離して置いてください。 腰水(こしみず)し、ラップをかけ保湿 発芽するまで用土を十分に水分で満たすために、腰水を行います。水を容器の半分くらいまで張ったカップ状の容器に、タネを播いた育苗ポットを入れると、鉢底穴から吸い上げた水が用土全体を湿らせます。 タネを取り巻く環境が高温多湿になるよう、育苗ポットにサランラップなどをかぶせておきます。ラップは密閉しないように穴を2〜3個開けておきます。その後は、高温(30℃くらい)多湿の環境で管理します。 水は、2〜3日に1回くらいの割合で新しい水に変えます。 1週間後、発芽 ラップの中に緑色の突起物が見えたので、外してみたらなんと緑色の突起物が!(写真左)「え、これがサボテンの芽なの!?」とびっくりしました。発芽したら、芽がラップに接触しないように、写真右のようにラップに膨らみを持たせてかぶせます。 2カ月(2017年7月) 1カ月が経過した頃に腰水を終了し、以降は常に用土が湿っているように頻繁に霧吹きで水を与えるように。いっちょ前にトゲを生やしているあたり、可愛いですね。 6カ月(2017年11月) 成長に伴い、特設ステージを作ってあげました。冬になったらワイヤー部分にラップをかぶせることで簡易温室に早変わり。水やりは今までのように、用土は常にビショビショに湿っているというよりは、若干乾いたセミドライの状態になってから再び十分に湿らすというサイクルに切り替えます。 7カ月(2017年12月) 初めての冬到来。ラップをかぶせるとこんな感じに。この時は保温ヒーターが故障していたため、下に使い捨てカイロを置き代用しました。 10カ月(2018年3月) 金鯱は球サボテンなので、右側のは柱サボテンだな、と思ってしまいましたが、その柱サボテンだと思っていた高さ1cmのほうが金鯱で、もう一つはテロカクタスの一種だと判明するのは後日のこと。 2年2カ月(2019年7月) 2株とも大きくなってきたので、それぞれ単独の鉢に分けました。この頃の金鯱は高さ5cmくらい。用土は懇意にさせてもらっている園芸店オリジナルのものを使用。 2年8カ月(2020年1月) 高さ7cm(トゲ含まず)まで成長。トゲに金鯱の片鱗が見えてきました! この直後、世界は新型コロナという未曾有の危機に直面していくことになるとは、金鯱も私も知る由もない。 3年11カ月(2021年4月) 高さ11cm(トゲ含む)まで成長。横幅も広がり、トゲもしっかりしたものが生え、リブの形成も美しい。 5年(2022年5月) 高さ16cm幅15cm(それぞれトゲ含む)まで成長したので、相応の鉢に植え替える。 6年11カ月(2024年4月) 現在の勇姿。 高さ17cm幅17cm(それぞれトゲ含む)。 サボテン金鯱をいい感じに育てるコツ トゲを強く太くする 金鯱の自生地ソノラ砂漠は、常に乾燥していて朝晩の温度差が著しく、極端に少ない雨と砂混じり強風が容赦なく吹き付ける過酷な砂漠気候。しかし日本の気候下で砂漠気候を実現するのは無理がありますし、しかも植木鉢で育てるとなればできることも限られるため、最低限以下の4つを心がけることで、野生種のような趣のある個体になることが期待できます。 12cm(トゲ含む)を超えた成株は存分に直射日光に当てる。冬と梅雨時以外は表に出しっぱなしでもよい。(曇っていても自然の空気と風が成長を促す)水やりは、あげる時はたっぷりと、あげない時間もたっぷりと、というようにメリハリをつける(完全に自然の降雨任せにして育てている方もいます)。冬も屋内に入れず、夜間は屋外の温室で管理し、昼夜の温度差を与える(ただし5℃を切ったら屋内に避難させる)。 ドライガーデンを作って”映え庭”を楽しむ タフなサボテン金鯱は、寒冷地を除く地域では地植えで楽しむこともできます。どうせ地植えするなら、植える場所を自生地のような環境にリフォームしてしまうのも面白いですよ。しかし、自分で地植えするとなると、地植えに適した株の選定や、植える場所の整備、土壌改良など、思いのほかハードルが高いため、“その道のプロ”に依頼するのがおすすめ。造園業者の中には、サボテンやアガベなどの多肉植物を用いて、自生地の砂漠地帯の環境を再現することを得意とする業者が幾つかあります。彼らは砂漠地帯の植生に対する知識も豊富で、そこに自身の造園技術を融合させることで、何の変哲もない庭を、まるでメキシコの写真の一部分を切り取ったかのような”映え庭”に変えるマジックを持っています。 写真は、リノベ不動産という不動産会社の恵比寿南店店舗入り口の植栽。 (写真左)コンパクトにまとめればマンションのバルコニーでもロックガーデンを楽しめる。(写真右)某飲食チェーン社長の邸宅の庭。窓を開ければこの景色というのは本物の贅沢だろう。 巨大な金鯱と石材を多用し、メキシコの金鯱自生地へのオマージュを込めて作られたこれらのロックガーデンを施工したのは、ロンハーマンなどスタイリッシュな会社を数多く手がけているDESERT INC.という造園会社。同社は多様なスタイルの造園を手掛けていますが、中でもドライガーデン、ロックガーデンには定評があります。自宅の庭にサボテンを地植えして、ドライガーデン、ロックガーデンとしてリフォームしたい、という方は相談をしてみてはいかがでしょうか。リノベ不動産の施工風景及びエピソードはこちらの記事でご覧いただけます。 サボテン金鯱の園芸品種 金鯱にはいくつかの品種があります。品種は、突然変異などで変異が生じた「変種」と、育種家などが交配、選抜したことにより作出された「園芸品種」の2つに分かれます。ここでは、サボテンをはじめ、多肉植物などを育苗、販売している長野県の信州西沢サボテン園の西沢さんにご協力をいただき、いくつかの品種をご紹介します。ちなみに、私がサボテン好きになったきっかけも、じつは西沢サボテン園なんです。 長刺金鯱(左)、金鯱,V,豪刺ラスタブラス(右) [写真左]実生株 幅6cm(トゲ含む)1,100円(税込)、[写真右]実生株 幅12cm(トゲ含む)2,200円(税込) トゲが長いことを「長刺(ちょうし)」といい、太く長いダイナミックなトゲを「豪刺(ごうし)」といいます。二株ともインパクト大ですよね。欲しい・・・。 短刺金鯱(左)、鷲爪金鯱(右) [写真左]実生株 幅9cm(トゲ含む)3,300円(税込)、[写真右]実生株 幅7.4cm(トゲ含む)2,750円(税込) こちらは人の手によりトゲを短くし、作出されたもの。どのようにすればかくも美しいサボテンが作れるのでしょうね。神の領域に挑む人の技には畏敬の念を禁じ得ません。 白刺金鯱 (左)、王妃金鯱(右) [写真左]実生株 幅10.5cm(トゲ含む) 1,980円(税込)、[写真右]実生株 幅7.5cm(トゲ含む)3,300円(税込) 白いトゲの白刺(はくし)金鯱(左)は、作出されたもの以外にも、変種で白くなる場合もあるのだとか。両方とも、大手園芸店でもそうそうお目にかかれない珍品です。 ●上記商品はこちらの信州西沢サボテン園Webショップより購入できます。(売り切れの場合がありますが、西沢さんは毎週木曜夕刻にwebショップを更新しているのでチェックしてみてください。) 編集後記 なぜ金鯱がサボテンの王様と言われるか、それはひとえに、その荘厳な佇まいに対する畏敬の念が、そんな言葉を生んだように思います。私も金鯱のその威風堂々たる姿に魅了されている一人ですが、威風堂々というよりかは、まだあどけなさの残る可愛らしい実生株を現在育てています。そして10年20年経った頃に、ぜひとも自宅にロックガーデンを作り、この子を植えてみたいですね。自宅にRock 'n' rollなロックガーデン、憧れです。

-

多肉・サボテン

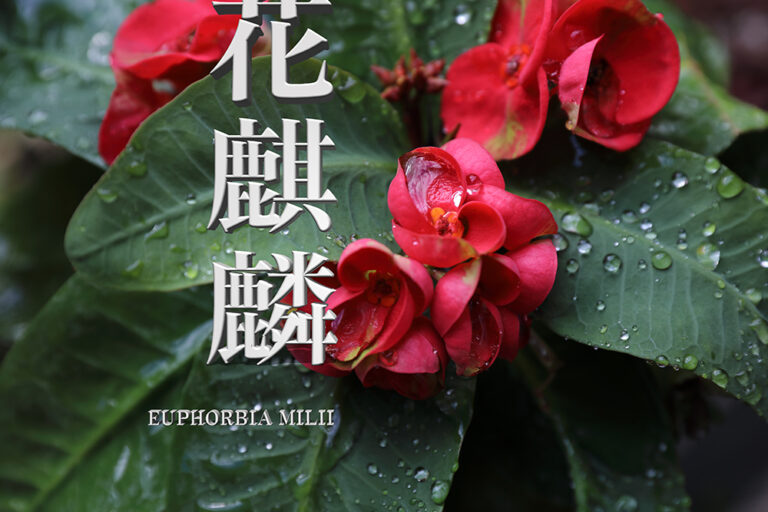

【ハナキリン(花麒麟)】を徹底解説|多肉植物好きは沼落ち必至!編集部員Kも激推し!

ハナキリンとは 多肉植物の中でも品種の豊富さで大人気のユーフォルビア属。正式な学名はEuphorbia milii(ユーフォルビア ‘ミリー’)。日本ではハナキリン(花麒麟)の名で昭和初期から親しまれてきたため、最も馴染みが深い多肉植物かもしれません。このため、古くから営まれている街の園芸店などでも容易に手に入ります。トゲをまとった幹に、色彩豊かな葉、そして重なり合うように咲く赤い花。一見して「可愛い」見た目は、一鉢あるだけでかなり気分も高めてくれます。 ちなみに私たちが園芸店で入手できるハナキリンの多くは、タネから育てられた実生株ではなく、苗床業者が挿し木繁殖したものです。つまり、遠い祖先の原種から無数に作られたクローンといったところでしょうか。そのクローンからの品種改良による変種もたくさん生み出され、今もなお増え続けています。そのどれもが手軽な栽培方法で美しい花を長い期間楽しめ、しかも低価格で入手できるため、そんなコスパのよさが世界中の園芸愛好家たちを魅了しています。ではハナキリンを詳しく解説していきます。 ハナキリンの基本情報 学名:Euphorbia milii(ユーフォルビア・ミリー)和名:ハナキリン(花麒麟)科属:トウダイグサ科ユーフォルビア属の多肉植物原産地:仏領レユニオン海外県 ・大きさ:品種によって異なるものの、概ね20~100cmほどに成長 ハナキリンって、面白い植物なんです。 外見の特徴【茎とトゲ】 茎は細く茶色で、茎には不等間隔でトゲが多数生えています。このトゲは、新芽を保護する役割を担う目的で現れる「托葉(たくよう)」という器官が、長い年月をかけてトゲ状に変化したものと考えられており、ハナキリンのような茎や枝から直接葉を出す単葉植物の特徴です。トゲは、出始めたときは美しい赤みを帯びており柔らかく、茎の成長とともに茶色に変わり、硬くなります。 外見の特徴【葉】 写真は原種に近い品種スプレンデンスの葉。手触りはマットな質感で、肉厚な緑色が特徴的。他の変種には、小さくて光沢を帯びたものや、細身で斑が入ったヴァリエガータ(写真下)など、葉にもさまざまなバリエーションがあります。 美しい斑の入ったヴァリエガータ(ハナキリン錦)。 外見の特徴【花】 ハナキリンの花は、茎の成長点付近から伸びた花序軸(かじょじく)、さらにそこから伸びる花柄(かへい)の先端が分岐して、色鮮やかな1対の苞(ほう)を成し、その中心に杯状花序(はいじょうかじょ)という微小な花が咲くという、ちょっと複雑な構造になっています。 5つある腺体には蜜腺があり、そこから蜜を分泌する。 しかし、鮮やかに色付いた苞そのものが一見して花にしか見えず、苞を花と勘違いしている人も多いのではないでしょうか。ハナキリンの花を初めて見た方に「じつはこの中心にある小さいのが花なんですよ」と説明すると大概びっくりされます。花期はとても長く、成長期の春から秋、場合によってはクリスマスシーズンに咲いていることも。ちなみに下の写真はこの記事を作っている1月上旬の状態ですが、新たなつぼみもどんどん生まれてきています。 ハナキリンの開花プロセス(写真はヴァリエガータだが、スプレンデンスも同様の経過をたどる)。 花の色は、最もメジャーなのが赤やピンクですが、白い苞の中に黄色い花を咲かせる「ルレア」や、園芸用に品種改良された「八福神」などはグラデーションや斑模様など、さまざまな花色のものがあります。 ハンブルク植物園(ドイツ)のユーフォルビア・ミリー‘ルレア’。 Pix: Krzysztof Golik/commons.wikimedia.org 外見の特徴【総合的な樹形】 地植えや野生の株、また実生株(種から育てた株)は分枝しやすく、樹形が縦にも横にも広がっていくため、庭木や生垣に使用されたりもします。対して、園芸品種として市場に出回っている株は挿し木繁殖されたもので、それらは縦に長く成長していく特徴があります。 L.A.近郊にお住まいのRitchie Porch氏宅のハナキリンの生垣。こんなに大きくなるとは驚きだ。 Pix: Ritchie Porch/flickr.com 園芸店で購入した挿し木から育てられたスプレンデンス(中央の赤花)とヴァリエガータ(右端)。共に縦に真っ直ぐ伸びていくが、このヴァリエガータは脇芽をたくさん出している。 名前の由来や花言葉 ハナキリン(Euphorbia milii)はマダガスカル島から800km東に位置する仏領ブルボン島(現レユニオン島)で、同島の知事をしていたフランス海軍提督ピエール・ベルナール・ミリウス男爵により発見され、1821年、男爵は標本を本国フランスに持ち帰りました。そして1826年にフランスの植物学者シャルル・デ・ムーランが男爵に敬意を表し、その名ミリウスにちなみEuphorbia milii(ユーフォルビア ‘ミリー’) と名付けました。 命名者シャルル・デ・ムーラン描いたハナキリン(Euphorbia milii)の植物図。 出典:INTERNATIONAL EUPHORBIA SOCIETY ちなみにハナキリンはマダガスカル中北部のマエバタナナ地域にも自生していて、現地ではSongo Songo(ソンゴソンゴ)と呼ばれ、境界の生垣としても活用されています。ハナキリンは欧米の園芸店では、Crown of thorns(イバラの冠)やChrist’s plant(キリストの植物)、Christ's thorn(キリストのイバラ)という通称で販売されているのが一般的です。この通称は、ハナキリンのトゲを帯びた茎を、「イエス・キリスト受難」の象徴であるイバラ(荊)の冠になぞらえたことに由来します。「イエス・キリスト受難」とは、イエス・キリストが異教徒として裁かれ、イバラの冠をかぶらされ十字架につけられて死亡したことを指します。また、死に至るその瞬間までイバラの冠のトゲの痛みにも耐え抜いたことから、ハナキリンには「Bear up under adversity(逆境に耐える)」という花言葉が付けられています。 主よ憐れみたまえ。 Pix:Wikipedia.com(宗教画家El Grecoの1580年の作品「Christ carrying the cross with the crown of thorns」より) 和名のハナキリンの由来は諸説あり、現在は、トゲと葉が混在している見た目がサボテン科の「モクキリン(杢麒麟)」に似ているため、という説が有力とされていますが、実際に調査してみると、むしろハナキリンのほうが先で、モクキリンのほうがハナキリンに似ているためそう名が付いたのではないか、と唱える方もいました。 ハナキリン(左)とモクキリン(右)。モクキリンはサボテンが現在のぷっくりした形になる前の原種の姿といわれている。 しかし、共に中国神話に登場する伝説の獣「麒麟(キリン)」を和名に入れていることから、麒麟は竜の顔と牛馬の胴体を持つハイブリッドな獣のため、トゲと葉が混在するところをそれに見立て、かつ、平和な世に現れるという麒麟伝説の縁起にあやかり、その名前をつけたのではないか、と私個人的には推察します。このようにネーミングの由来が諸説紛紛するのも、ハナキリンの面白いところですね。 ハナキリンの育て方【おさえるべきポイント】 ハナキリンは基本的にとても育てやすい多肉植物です。しかし、健康な株に育て上げるにはいくつかのコツを会得しなければなりません。ここからは、ハナキリンを健康な良株に育てるための方法と、おさえるべきポイントをご紹介します。 栽培に適した環境作り ハナキリンは太陽が大好きな植物。 【POINT】春夏は直射日光をたっぷりと。 成長期の春から秋は、屋外のよく陽が当たる場所で管理してください。よほど小さい株でない限りは、昨今の夏の強烈な陽射しも問題ありません。ただ、最初は葉焼けを起こしていくつかの葉が落ちるかもしれませんが、ずっと置いておけば徐々に強光線に耐性のある葉が生えてくるので心配いりません。 【POINT】12℃を区切りに屋内管理する。 晩秋、夜間の気温が12℃を下回るようになったら屋内に取り込んでください。屋内に取り込んだら、エアコンの風が直にあたらない場所で管理してください。エアコンの風が直にあたる場所で植物を育てると、生育不良を起こし、高い確率で枯れる可能性があるからです。ハナキリンは強いので0℃の環境に数日置いても枯れることはなく、むしろ寒気にあてて休眠させたほうが翌春の開花も旺盛になりますが、初心者の方には若干リスクが伴うため、休眠させずに12℃以上の環境を保つことをおすすめします。休眠に関しては後述します。 【POINT】真冬は屋内管理が原則。 12月下旬〜2月の厳冬期は基本的に24h屋内管理となります。置き場所は、日中の陽当たりがよい場所がよいでしょう。しかし、この時期は日照不足になりがちなため、15時から20時くらいまでは後述の植物育成LEDライトを併用すると生育に効果的です。 【POINT】環境次第では植物育成LEDライトの使用を検討。 陽当たりが悪い場所で管理するとヒョロヒョロと不健康に成長する「徒長」を起こし、開花しない、病害虫が発生するなどのトラブルが発生しやすくなります。このため、陽当たりが確保できない場合は、午前中から日没までの間、植物育成LEDライトを用いた屋内管理を検討しましょう。おすすめは演色評価数 (CRI値)が最大値の100に近い“フルスペクトルLED”搭載のランプ。この仕様は太陽光と性質が近い高精度な光を照射するため、日照不足を良好に補ってくれます。植物育成LEDライトもさまざまな商品が出回っていますが、目安としては1鉢あたり15〜20W程度のランプ1灯、という感じで選ぶとよいと思います。ただし、生育にメリハリをつけるために、夜間は消灯してください。 サーキュレーター使用のすすめ。 24h屋内管理となる厳冬期は特にですが、多肉植物は周囲の空気が滞留していると害虫がつきやすくなります。このため、サーキュレーターを回して室内の空気を循環させ、より自然環境に近い環境を作ってあげましょう。 ペットのいるご家庭へ ハナキリンは、葉や茎を傷つけると白い乳液状の樹液を出します。この樹液にはホルボールエステルという成分が含まれており、この成分は犬や猫の消化器系に対して毒性があるため、口にした場合はよだれや嘔吐、下痢を起こす可能性があります。犬も猫も茎にはトゲがあるので危険なものと認識して近寄らない場合が多いですが、万一口にした場合は速やかに動物病院を受診してください。※一般的にユーフォルビア属の多くはペットに対する毒性があるとされていますが、当連載で指針にしている米国動物虐待防止協会のANIMAL POISON CONTROL (ペットに対する有毒無毒リスト)にハナキリンの記載がないため、直接連絡してハナキリンの毒性有無の確認を行いました。・アメリカ動物虐待防止協会ANIMAL POISON CONTROL/Toxic and Non-Toxic Plants List (ペットに対する有毒無毒リスト) 用土 ハナキリンは多肉植物なので、基本的に用土は水はけのよいものを好みます。植え替えなどの際、用いる土は市販の「多肉用培養土」や「サボテン用土」などで大丈夫です。自分で配合する場合は、全体を10として、 ベースになる赤玉土(小粒)=3鹿沼土(小粒)=3水はけをよくするための日向土(小粒)=1土の質を上げるくん炭=1保水・保肥力を上げ雑菌の繁殖を抑えるバーミキュライト=1栄養分として堆肥=1という配分がおすすめです。 休眠について 休眠とは 自生地での野生のハナキリンは乾季になると休眠します。休眠中のハナキリンは、溜め込んだ水分が葉から逃げないように全ての葉を落とし、また、根の吸水力も落として、エネルギー消費を極限まで抑え込みます。園芸品種は休眠させるかどうかを自分で選ぶことができます。日本の乾季は冬にあたるため、休眠させるかどうかの判断は秋口までにはしておきましょう。ただし、休眠させても、させなくてもそれぞれメリット&デメリットがあります。 【POINT】休眠させるメリット&デメリット メリットは、自然界では本来休眠をするため、ちゃんと自然に即した成長リズムを与えて育てると、比較的早いペースで大きくなり、幹も極太で花数が多い株に育っていきます。 デメリットは、管理方法を誤ると休眠から醒めずに枯死してしまうことも。特に、成長期に日照不足などにより成長不良を起こしている場合は、その傾向が多いです。何よりも、長期間葉を全て落としたまま動きがないため、初心者にとっては本当に春になったら起きてくれるのか不安に思うでしょう。後述しますが、休眠中は水やりにもコツが伴うため、初心者の方は、最初の冬は休眠させずに越冬することをおすすめします。 【POINT】休眠させないメリット&デメリット メリットは、冬の間も花を咲かせ続けるため、花が少ない冬の室内に彩りが加わります。デメリットは、休眠させる株に比べると成長が遅く、花数も休眠を経験させた株ほどは多くならないです。 水やり 成長期の水やりは乾いたらすぐ 成長期の春〜秋は、用土表面が乾いたら、鉢底穴から水が勢いよく流れ出るくらいたっぷりと水をあげます。たっぷりとあげることにより、根回りの老廃物を鉢底穴から押し流し、鉢内をリフレッシュできます。夏季の水やりは、鉢内が蒸れないよう日没以降に行ってください。 冬の水やりはちょっと特殊 ※休眠の有無によりやり方が異なります 【POINT】休眠させる場合の水やり方法 秋になったら徐々に水やりの間隔をあけていってください。日照時間の変化や気温差がスイッチとなって、株は徐々に休眠モードに入って行くので、12月下旬〜2月は断水“気味”にします。“気味”というのは、完全に渇水させるのではなく、2週に1度は霧吹きで用土表面が湿る程度に湿らせてあげましょう。そうすることで、末端の細根が枯れずに、翌春の立ち上がり(目覚め)が良くなります。3月に入ったら霧吹きからじょうろに戻し、最初は鉢に「の」の字を描く程度から始め、徐々に増やしていきます。 【POINT】休眠させない場合の水やり方法 休眠させないとはいえ、株は日照時間や気温の微妙な変化で乾季を察知し、活動が緩慢になるため、水やりは土が完全に乾いてから4〜5日経ってからたっぷりとあげる、といったサイクルにしてください。 竹串を使うと、土の中の湿った状態が分かるので便利です。 鉢の縁に刺して(上)引き抜く(下)。湿った土が付着したこの状態だとまだ水のあげ時でないことが分かる。 肥料 多肉植物の多くは施肥をしなくても、管理場所の条件さえ良ければ市販の培養土に含まれている栄養素のみで十分に育ちます。ハナキリンも同様ですが、施肥を行う場合は微量の肥料のみで十分です。あげすぎて過肥になると開花しないなどのトラブルが起こるため、注意が必要です。施肥を行う場合は、3月下旬から11月までの成長期限定で、月に1回ハイポネックスなどの液体肥料をあげましょう。冬の間は施肥は行わないでください。 液体肥料は希釈して使用するため、慣れていない方はどの程度希釈すればよいか迷うところですが、ハナキリンの場合、2Lのペットボトルに1ccが目安。計量道具がない場合は、市販の飲料(国産メーカーに限る)のペットボトルのキャップ内側のラインまでで1ccなので、目安になると思います。(写真上) 活力剤 成長期は月に2度、休眠させない冬は月に1度、活力剤「メネデール」をあげると根を強くする効果が期待できます。あげ方は動画を参考にしてください。 休眠させる場合は、2月に入ったら、用土表面を湿らせる際に霧吹きのタンクにごく少量(3滴くらい)を垂らしてあげてみてください。そうすることで、春の立ち上がりも良くなる傾向があります。 植え替え 購入時は基本的に植え替えをする必要はありませんが、お気に入りの鉢で育てたいなど、購入と同時に植え替えをする場合は極力細根を落とさず、そのまま移植しましょう。 【POINT】2年に一度は植え替えをしよう 2〜3年ほど経つと根詰まりを起こし、栄養不足や土の団粒構造の維持が難しくなります。このため、購入後2年が経過したら、以降は2年に1度のペースで新しい土に植え替えを行ってください。適期は、日中の気温が温暖で湿度も少ない4〜5月の間で、現状より一回り大きな鉢に植え替えます。方法は、古くなった細根と共に土を半分くらい落としてから新しい鉢に植え替え、そのまま半日陰の場所で管理し、1週間程度経ってから水をたっぷりあげます。その際、メネデールを希釈した水をあげると、発根促進につながります。10日くらい経ったら直射日光にあてても大丈夫です。 【トゲで怪我をしないために】トゲトゲのハナキリンを素手で扱うのは危険なので、バラやサボテンなどのトゲものを扱うための園芸用グローブ(手のひらの部分の生地が肉厚になっている)などを使用するのをおすすめします。ホームセンターで販売している皮革製の工業用グローブなんかもおすすめです。特に、写真下の鋼管作業用のグローブはかなり肉厚のスエード製で、園芸用のものよりもトゲに強いので、トゲものを扱うことが多い方には重宝すると思いますよ。 日常のお手入れ 【POINT】咲き終わった花は摘み取る。 ハナキリンは開花の頻度が高いため、次に出てくる芽の邪魔にならないよう、咲き終わった花は摘み取りましょう。映像のように自然に摘み取れますが、花序軸はカットします。 摘み取った花柄は、乾燥させると赤みが深くなり、ワインレッドのような美しい濃い赤になるため、そのままドライフラワーとして、またポプリとしても楽しむことができます。ちなみにポプリとは乾燥した花にエッセンシャルオイルを染み込ませて香りを楽しむもので、我が家でも乾燥したハナキリンの花にジャスミンのエッセンシャルオイルを染み込ませて、お手洗いを香りで飾っております。 剪定のすすめ ハナキリンはひたすら上へと比較的早く成長していきます。通常の植物は上へ伸びると幹が太くなりバランス良く見えるのですが、ハナキリンは横方向への成長が鈍く、伸びすぎるとヒョロっとした感じになるため、バランスを崩すと鉢ごと倒れる可能性も。このため、伸びすぎた茎はカットし、切り戻しをすることをおすすめします。わりとガッツリと強剪定をしても問題ないです。そうすることにより幹が太くなりますし、分枝もしやすくなるため、横方向へと樹形を広げていくことができます。 何度か剪定し手慣れてくると、自生地で生えているようなワイルドな樹形に仕立て上げて楽しむこともできます。ただし剪定は新芽が出やすい春〜夏に行ってください。 【樹液には要注意!】剪定の際に注意しなければならないのは樹液。この樹液がペットに対して有害であると前述しましたが、じつは人に対しても有害で、樹液の成分ホルボールエステルは皮膚がんの発生因子であることがわかっています。また、過去には目に入ったことにより失明に至った事例もあります。このため、剪定はゴム手袋などをつけて行い、万一樹液が肌に付着した場合は速やかに石鹸で入念に洗い流してください。花柄を曲げた際に若干折れただけなのに、溢れるように樹液が出てくる。 注意すべき病害虫 カイガラムシは要注意! ハナキリンは基本的に病害虫に強い品種です。しかし「栽培に適した環境作り」でも述べたように、部屋の空気が滞留していると、カイガラムシやハダニがつきやすくなります。 【POINT】風通しのよい環境で病害虫知らず 特にカイガラムシは厄介で、生きている時は見つけにくく、見つけた時は糞や死骸という場合が多いのです。この場合、爪楊枝やピンセットを使い、地道な作業で頑固にこびりついた残骸を剥がし落とすしかないので、そうならないためにもできるだけ風通しのよい環境で育てましょう。 ハナキリンを挿し木で増やす ハナキリンは挿し木で増やすこともできます。 挿し木のやり方10ステップ 1〜2カ月もすれば発根し、芽吹くなどの変化を見せるので、その後は通常の育て方で大丈夫です。挿し木の作業を行う時は、樹液が手に付着しないように必ずゴム手袋などを着用してください。 ハナキリンの種類 ハナキリンは可変種のため品種改良が盛んで、現在確認されているだけでも30品種ほどあり、実際には100品種に近いともいわれています。その中でも人気の品種を紹介します。 スプレンデンス 最も人気なのが1955年にフランスの植物学者ジャック・デジレ・レアンドリによって登記されたEuphorbia milii var.'splendens'(ユーフォルビア・ミリー・スプレンデンス)。原種に最も近く、現在市場に流通しているハナキリンといえば、これを指す場合が多いです。花は赤く、直径1cmほどあるため、苞の直径も3〜4cmと大きく、一気に咲くととても見応えがあります。煌めきや神々しさを意味するSplendensの名の通り、花も葉も、そして茎に無数に生えるトゲの雄々しさも、まさに代表品種にふさわしいハナキリンです。市場流通価格は全長が25cmくらいの株でおよそ1,500円くらいですが、手のひらサイズの株をダイソーが300円で販売しているとの情報も。ちなみにスプレンデンスは英国のガーデニング慈善団体である王立園芸協会でガーデンメリット賞を受賞しています。そんな栄誉ある植物が安価に買えるのは、これはもう買いですね!ダイソーの300円には驚きですが・・・。 ヴァリエガータ(ハナキリン錦) 園芸用に品種改良されたEuphorbia milii var.'Variegated' syn. Variegata(ユーフォルビア・ミリー・ヴァリエガータ)は、Fireworks Crown of thorns(トゲ冠の花火)との異名が示すように、斑模様を帯びたライムグリーンの美しい葉と、小さな赤い花が、まるで花火のように鮮やかさを競い合う、ちょっと珍しいタイプのハナキリンです。日本では花麒麟錦というとても雅やかな和名がついています。価格はベーシックなスプレンデンスに比べてちょっと高めで、同程度の大きさのものでも約2倍の価格がしますが、実店舗もネット通販もSOLD OUTが多いので、興味がある方は見つけたら即買いがおすすめです。 ジェロルディー Pix by borderink トゲナシハナキリンの名でも知られているジェロルディー(Euphorbia geroldii)は、厳密にいえばハナキリンとは異なる品種なのですが、その名の通りトゲのない“ハナキリン”として世界中で親しまれています。海外ではThornless Crown of Thorns(トゲのないイバラの冠)と呼ばれ、トゲがないので生垣にも用いられています。耐寒性が弱いため、日本では本州での地植えは難しいですが、年間通して温暖な沖縄だと地植えすることも可能です。写真(上)は沖縄の出版社「ボーダーインク」がInstagramに投稿した、地植えのトゲナシハナキリンを生垣にしている風景ですが、こんなにも旺盛に育つのですね!ちなみに本種はマダガスカルの固有種で、自生地での個体数減少により2004年にIUCN(国際自然保護連合)により絶滅危惧種に指定されています。ただし、園芸品種として市場に流通している苗は問題なく購入でき、値段も2,000円前後とお手頃なので、トゲが苦手だけどハナキリンを育ててみたい、という方にはおすすめです。 ハナキリンをSNSで楽しもう! 世界のハナキリン好きの皆さんは、どんなもんなのかな、と#euphorbiamiliiでのぞいてみたら、3.8万もの投稿が!さてどんな方々がいるのでしょうか? 興味津々です! ivet.suculentasymas まずは、アメリカ南東部に位置するノースカロライナ州から。写真のイベットさんはメキシコ出身の園芸家で、ものすごい多くのハナキリンを育てておられる、まさにハナキリンのエキスパート!ご自身の園芸のノウハウをYouTube(全編スペイン語)でも紹介しており、そのチャンネル登録者数はなんと 69.6万人!そんなイベットさんに尋ねてみたところ、ハナキリンは特にラテン系の方々に人気だそうで、イベットさん自身はハナキリンの丈夫さと1年中花が咲いているところに惹かれたのだとか。ちなみにイベットさんが持っているピンクの大輪が美しいハナキリンは、日本では八福神寿老人(ジュロウジン)という小種名で、2,000円前後から購入することが可能です。「ガーデンストーリー読者の皆さんとも、ぜひハナキリンの素晴らしさを共有したいです!」と、お気に入りの株の写真と共にメッセージをいただきました。 laterrazadelkoala お次は、島自体がユネスコ世界遺産のイビザ島(スペイン)から。写真の「aterrazadelkoala」(以下コアラテラスさん)さんは、この日購入したばかりのハナキリンを満面の笑みで紹介してくれています!お話を伺ってみたところ、コアラテラスさんは、ハナキリン以外にも多肉植物が大好きとのことで、確かにInstagramの他の投稿を拝見すると、サボテンなどとお茶目に戯れている投稿が多数あり、とても楽しげなお人柄がうかがえます(笑)。スペインでもハナキリンは大人気で、花を多く付けた株はすぐに売り切れてしまうのだとか。そんなハナキリンの色彩美に惚れ込んだコアラテラスさんから「ガーデンストーリー読者の皆さん、1年中花が咲いているハナキリンで、お庭を彩って楽しみましょう!」とのメッセージをいただきました! mustafaatun 最後は、地中海東部の島国、キプロス島(キプロス共和国)から。キプロスの大自然を撮り続けているMustafa Atun(以下ムスタファ)さんの撮った地植えのハナキリンは、お見事以外言葉がありません!乾燥気味で温暖な地中海性気候は多肉植物にとっては天国みたいなものなので、まるで原産地のごとく、かくもワイルドに育つのでしょうね。旅が大好きなムスタファさんは現在も長期の旅に出ているそうで、そんな中、写真掲載の許可をいただきました。キプロスでは街路樹としてもハナキリンを見ることができるようなので、この空と緑と赤の美しい光景、ぜひ生で見てみたいものですね。ムスタファさん、よい旅をしてください! 編集後記:ハナキリンを温かい場所で育てて愛らしい花を楽しもう! いかがでしたか? 今回はタイトルにもあるように、私個人的に激推しのハナキリンの大特集をお送りしました。いかにも多肉植物! という感じのトゲを帯びた茎に、まるで花火のように艶やかな花と葉のコントラスト。夏は屋外で野生的に、冬場も休眠を避け暖かい場所で管理すれば、年中その美しい花を楽しむことができる稀有な多肉植物なので、これからハナキリンをはじめたいという方はもちろん、既に育てている方も、ぜひ違う品種でその楽しみを倍増させてほしいですね。私自身も本記事でたびたび写真に登場した「スプレンデンス」と「ヴァリエガータ」を育てていますが、執筆中この2株に目をやるたびに、なんかこう、愛情が増してきまして(笑)。最後にご紹介したムスタファさんのInstagramの写真のような壮大な株に仕立て上げたいな、と思いました。道は遠いですが・・・。この記事を読んでハナキリンをぜひ育ててみたい! と思っていただけたらすごく嬉しいです。多肉植物狂い、次回特集もお楽しみに!

-

多肉・サボテン

【パキポディウム・グラキリス】塊根植物好きを魅了する、その秘密を徹底的に探る!

パキポディウムとは パキポディウムはキョウチクトウ(夾竹桃)科に属する植物。根や幹、茎に水分を蓄え、肥大化したフォルムが特徴的な塊根植物(コーデックス)の中の人気種属です。パキポディウムという名前は、ギリシャ語の「パキスポドス(太い足)」に由来しています。その珍奇な見た目に魅了され、パキポディウムを入り口に塊根植物にハマる方も大勢います。主な原産地はマダガスカルを中心に、南アフリカ、ナミビア、アンゴラといった、アフリカ大陸南部で、その多くが岩場やインゼルバーグと呼ばれる広大な平原に孤立した丘陵地帯など、通常の植物であれば生育できない過酷な環境で自生しています。現在は本記事でご紹介するグラキリスをはじめ、ウィンゾリーやマカイエンセ、ブレビカウレなど25種が知られており、そのうち20種がマダガスカルに由来するもので、マダガスカル島内には、まだ未確認の種が存在するといわれています。 Pix:Google Earth マダガスカルは8,800万年前に大陸より分離した島国。島内の生態系は独自の進化を遂げてきたため、パキポディウムのような摩訶不思議な植物が育まれました。かつてはその樹液が心疾患の民間療法薬として用いられたそうですが、近年は観賞用植物としての乱獲が相次ぎ、種の存続が危ぶまれることに。そのため、現在はパキポディウム全種がワシントン条約で保護されており、国際間取引にはとても厳しい規制がかけられています。 グラキリスには「輸入株」と「実生株」がある パキポディウムの中でも、その人気を牽引する品種「グラキリス」は、マダガスカルの南西部にあって“マダガスカルのグランドキャニオン”とも呼ばれるイサロ国立公園を中心に分布しています。 イサロ国立公園に自生しているグラキリス。 Pix:Andrea Schieber/flickr.com 日本では意外にも昭和初期にはすでに持ち込まれており、珍奇な植物愛好家の中で人気が高く、親しまれていました。世界中で人気となったグラキリスですが、一方でそれが仇ともなりました。原産国のマダガスカルは、現在、世界の最貧国の一つ。経済的に発展を遂げることができなかったため、国内に自生するグラキリスはまさに金のなる木ということで乱獲が相次ぎ、前述のワシントン条約での保護へとつながりました。ちなみに、ワシントン条約の規制にはいくつか種類があり、グラキリスはCITES附属書Ⅱ類に該当する植物なので、輸出国政府の発行した輸出許可証があれば日本国内で売買が可能です。こうして現在日本には、正規の手続きを踏んで輸入されたマダガスカルからの「輸入株」と、現地球の種子や帰化株からの種子繁殖による「実生株(みしょうかぶ)」の、2種類のグラキリスが流通しています。ちなみに、輸入株は現地の球(株)という意味で「現地球」とも呼ばれます。 グラキリスの基本情報 学名及び通り名 Pachypodium rosulatum subsp. graciliusパキポディウム・ロスラーツム亜種“グラキリス” 1880年代後半にフランスの植物学者ジョゼフ・ラ・バディーがこの種を発見し、その時点ではパキポディウム・ロスラーツムの変種とされていましたが、1999年、植物学者S.H.J.V.ラパナリヴォにより、グラチーリオス(Gracilius)と命名されました。その語源は、特徴的な細い葉にちなんだもので、ラテン語でスリムであることを意味する“グラーチリス(gracilis)” と、葉を意味する“フォーリアム(folium)”を掛け合わせた造語とされています。日本ではかつて、その見た目から「象牙宮」と呼ばれていた時代もありましたが、現在ではグラキリス、英語圏ではグラスィリアスと呼ばれるのが一般的です。 こうして小種名を得たのち、スイスのCITES(ワシントン条約)管理局の植物学者ジョナス M.ルーシーによって、2004年にロスラーツムの亜種※と認定されました。※亜種とは、種として独立させるほどではないが、かといって変わり種扱いするほど異端でもない、という意味で、いってみれば遠縁の親戚みたいなものを表します。 分布 パキポディウムの故郷マダガスカルは、日本の1.6倍の国土面積を持つ、世界で4番目に大きな島国です。グラキリスは、その南西部の高原地帯にある“マダガスカルのグランドキャニオン”とも呼ばれるイサロ国立公園(イザロとも呼ぶ)を中心に分布しています。イサロ国立公園は、東京23区の1.3倍(81,540ha)の面積を誇る広大な自然保護区で、風と水の浸食によってあらわになった露岩、遮るものもない広大な平野、そして最大200mの深い峡谷で形成された、まさに秘境。グラキリスは、そんな場所で自生しています。[Parc National Isalo Image Movie] グラキリス好きなら、ぜひ生で見てみたい憧れの自生風景。しかし、東京からイサロ国立公園までの距離は直線で約11,800km、成田から直行便がないため、空路と陸路を使い2〜3日かけて到着するという、かなり過酷な旅になります。世界の辺境や秘境を専門に扱う旅行代理店によると、最低でも70万円(ガイド込み)はかかるという高嶺の花の旅ですが、生きている間に一度は行ってみたいですね!輸入株はそんなところから来たのですから、高価なわけです…。秘境からはるばるやってきたと思うと頬ずりしたくなる。 グラキリスは夏成長型パキポディウム 典型的な砂漠気候である自生地のグラキリスは、雨季に水分(エネルギー)を体に溜め込み、乾季に太陽を浴びて成長し、再びやってくる雨季に備えます。しかし日本は雨季と乾季という分け方ではなく、春夏秋冬と四季があるため、そこに当てはめると、グラキリスは夏に成長する夏成長型のパキポディウムになります。というのも、パキポディウムの中には「光堂」という品種など、冬に成長する冬成長型のものもあるため、このように夏型と冬型で分けているんです。グラキリスは、日本では春から秋にかけて成長し、冬は休眠、あるいは成長が鈍化します。 花や形状の特徴 花 Pix:manajamba/Instagram.com 成長点から伸びる20〜30cmの長い花柄(かへい)の上に、5枚の花びらをもつ黄色い花を咲かせます。写真は育苗家のmanajambaさんが育てる実生株ですが、花の形状は輸入株も同様です。 輸入株の形状 マダガスカルからやって来た輸入株の魅力は、なんといってもぷっくりと肥えたボディ(幹)。その色は、銅色、銀色、紫銅色とさまざまですが、どの株も赤ちゃんのお腹のようでもあり、キャラ立ちしたユニークな見た目は、一目惚れ必至!この形状は、高温で雨が少ない自生地の過酷な環境で生き抜くため、水分と栄養分を幹に蓄えた結果なのです。順応するまでの気の遠くなるような長い時間を考えると、たくましささえ感じます。 ラテン語の小種名どおりのスリムな葉は、濃い緑色。葉先が丸みを帯びているためシャープなイメージはなく、どちらかといえば優しいイメージ。ボディから角のように生える枝にはトゲがあり、このトゲには外敵から身を守り、雨水や空気中の水分の取り込みを助ける機能があると考えられています。このためか、硬く尖鋭的なサボテンのトゲに比べ軟質で、先端が折れやすいので扱いには注意が必要です。 実生株の形状 日本国内で種子繁殖された「実生株」は、いうなれば国産のため、最初から日本の気候に順応した、とても育てやすいグラキリスです。ボディ形状は、幹にもトゲが無数に生えているため、丸く愛嬌のある輸入株に比べ、どちらかといえばシャープな印象。葉の形状は、輸入株と同じです。幹肌の色は皮下の葉緑体の色が強く出ているので、輸入株よりも緑色が強く、観葉植物にも近い雰囲気を持っていますね。成長スピードは輸入株より速いため、私の所有株の雑感ですが、3年で3.5倍ほどの大きさに成長します。 とかく輸入株にばかりフォーカスされるグラキリスですが、市場価値云々ではなく、純粋に実生株が好きでコレクションしている方も大勢いるんですよ。 買える場所と価格 輸入株(ベアルート株)の買える場所と実勢価格 輸入株は、大手園芸店やネットショップ、メルカリなどの個人間取引、ネットオークションなどで入手することが可能です。ただ、税関法により、発根した植物は輸入できないため、現地で掘り起こしたものを輸出前に土を落とし、根を切った状態にします。こうして運ばれる未発根状態の株をベアルート株といいます。業者はそれを発根させてから「輸入株」として販売するのです。このように、販売棚に並ぶまでとても手間を要するため、2023年夏の時点では、形や大きさにもよりますが、輸入株はだいたい3〜5万円で販売されています。 都内の大手園芸店「プロトリーフ・セレクションズ」で発根管理中の輸入株。 また、ベアルート株を未発根のまま販売するケースもあります。この場合、発根にかける手間と時間がかかっていない分、ものによっては1万数千円程度で購入することも可能ですが、発根処理には経験と技術が必要なので、初心者は発根済みの株を購入することをおすすめします。もともと高級塊根植物(プレミアムコーデックス)で高価だった輸入株グラキリスは、昨年までは高止まりのまま落ち着いている状態でしたが、2023年秋現在は円安や流通コストの上昇の煽りを受け、価格も緩やかに上昇傾向。当分値が下がることはないだろうと市場関係者は見ています。都内の大手園芸店「オザキフラワーパーク」では、直径10cmくらいの株が、2023年10月1日現在では29,800円(税込)で販売されていました。[オザキフラワーパークでの販売風景]※お買い求めの際は事前に在庫の有無を店舗の方にご確認ください。 グラキリスはCITESⅡ類とはいえ、絶滅危惧種。そんな輸入株が、ネットをはじめとした市場で大量に出回っているのも不思議ですよね。ということで、日本でCITESを所管する経産省の野生動植物貿易審査室に聞いてみたところ、マダガスカル当局は、現地の“管理下”で採取されているものに対して正式な輸出許可証を発行しているので、それに基づいて輸入されている商品であれば問題なく購入できる、とのことでした。しかし現地事情に詳しい方の話だと、この現地の“管理下”というのにもグレーな部分が多いのだとか。何はともあれ、絶滅危惧種の植物ですから、信頼できる売り手から購入し、入手後は大切に育てたいものですね。 実生株の買える場所と実勢価格 取材協力:プロトリーフ・セレクションズ 実生株も、大手園芸店やネットショップ、メルカリなどの個人間取引、ネットオークションなどで入手することが可能です。グラキリスの実生株は、もともとは3〜4千円で気軽に買えたため、パキポディウムビギナーには最適な品種でした。しかし昨今は、塊根植物がブームであったところに物価高も重なって、実生株から採取された種子が高騰し、実生株でさえ成株だと1万円を超えることも多くなりました。大手販売店のバイヤーが「今や実生株も高級塊根植物(プレミアムコーデックス)となってしまった…」とつぶやいていたのが印象的ですね。 「プロトリーフ・セレクションズ」では直径2.5〜3cmのものが7,150円(税込)で販売。 ※お買い求めの際は事前に在庫の有無を店舗にご確認ください。 グラキリスの育て方 1「環境作り」 以下の図は、グラキリスの原産地、マダガスカル南部中央付近に位置するイサロ国立公園周辺の年間気候図です。 上図でも分かるように、現地は昼夜の寒暖差が激しく、常に乾燥している砂漠気候。日本が冬に向かうにつれて、現地は雨季に入っていきます。グラキリスのように原産地が一定地域に特定されるものにとっては、原産地の気候を知ることが栽培する上での参考になります。このため、育て方の各項目の中でも、時折この原産地年間気候図(以下気候図)を参照して解説します。 【日照】 気候図によると、自生地での天候はわずかな期間の雨季を除けば、ほぼ晴れ。このため、グラキリス栽培には太陽が必須であることがうかがえます。輸入株も実生株も、年間を通して惜しみなく直射日光に当て、風通しのよい場所で管理してください。特に輸入株は、日本に来て日照が不足すると、種属が長い年月かけて培ってきたエネルギーの消費と備蓄のリズムが崩れ、速いときで1年、遅くても3年程度で枯れる恐れがあります。輸入株は、ついこの間まで遮るものもないギラギラの太陽のもとで生きていたわけですから、育てる場合も、日の入りから日没までがっつりと太陽を浴びることができる屋外での栽培を推奨します。※ただし、ベアルート株の発根管理中は屋内で慎重に管理してください。室内で植物育成LEDランプのみで栽培することも可能ですが、この場合、できる限り出力(ワット数)の高いものを使用して、1株に対して1灯で照らすことをおすすめします(詳細は後述)。ただし、夜間もLEDライトをつけっぱなしにするのはNG。LEDランプを使用する上で重要なのは、グラキリスに昼夜の区別をつけ、自然界に即した成長のリズムを与えることです。理由は下記に。 葉緑体を持つ植物は、日中光から得たエネルギーに体内で化学的な変化を起こさせ、成長に必要なデンプンなどを産生し光合成を行います。しかし、英オクスフォード大学の研究者ケイト・プリチャード氏の研究によると、パキポディウムの光合成は、葉の部分は前述の通常の光合成を行うものの、幹や茎の部分では、CAM型光合成といって、光のない夜間に光合成を行うことが分かっています。ちなみに、これはパキポディウム・ラメリーという品種を研究した結果ですが、他のパキポディウムも同様と考えられています。CAM型光合成は、サボテンを含む多くの多肉植物が行っている光合成方式ですが、グラキリスが通常の光合成と、このような特殊な光合成を使い分けるのも、マダガスカル特有の気候がなせる技なのですね。この理由から、株が昼夜の区別をつけ、健全に育つために、夜間はLEDライトを消し、暗所で管理しましょう。 【風】 風はあらゆる植物が健康的に育つための重要な要素の一つであるため、風通しの確保も重要です。自生地でのグラキリスはとても風通しのよい環境で自生しているため、屋外においても、風通しのよい場所で管理してください。屋内管理では風が圧倒的に不足しがちですが、完全屋内管理の場合はもとより、冬期のみ屋内で管理する場合も、窓際など風通しのよい場所を選びつつ、またサーキュレーターを併用して常に室内の空気が循環するようにしましょう。ただし、同じ風でも、エアコンの風が直接当たる場所での管理は絶対に避けてください。機械的に温度調節されたエアコンの風に植物が当たり続けると、成長に必要なさまざまな要素が阻害され、枯死する可能性が高いためです。 ちなみに、植物のある室内でのサーキュレーターの使用法を特集した記事があるため、ぜひ参考にしてみてください。【植物のある部屋で使おう! サーキュレーター】 【鉢】 Pix:koo_dai/Instagram.com ユニークなフォルムが可愛い輸入株、トゲトゲした感じと可愛い葉のミスマッチ感がクセになる実生株。グラキリスはそのどちらも、鉢とのコーディネートで魅力がグッとパワーアップします。原産地でのグラキリスは、いったいどこに根を張るのだろう? と首を傾げたくなるような岩場でも自生しているため、盆栽に使う浅鉢に植え替えて同様な環境で楽しむこともできます。ただし、植え替えの際に根を圧迫したり細根を落とさないよう気をつけましょう。上の写真は、愛好家のkoo_daiさん所有の輸入株2株ですが、浅めで濃色のラウンド鉢を使うことで、グラキリスの個性を邪魔することなく盆栽テイストが加わり、とてもお洒落なディスプレイになっていますね! 【土】 私も愛用しているオザキフラワーパークオリジナルの多肉用土。生産者の作る用土と同様に、保水と排水のバランスが絶妙だ。 輸入株も実生株も、必ず水はけのよい土で管理してください。市販の多肉植物用土(サボテン用土)でもOKですが、おすすめは生産者の作る用土か、自分でブレンドして作ること。生産者の作る用土とは、サボテン農家などが独自に配合した多肉専用土のことで、大手園芸店やネットで入手できます。自分でブレンドして作る場合のおすすめの配合は、小粒の赤玉土:3に、小粒の鹿沼土:3、小粒の日向土(軽石):2、パーライト:1、くん炭:1の5種類をベースとして、微量の堆肥と小粒のマグアンプKを少量加えてもOKです。ただし、堆肥やマグアンプKは量が多いと間のびしてしまうため、微量を厳守してください。 グラキリスの育て方 2「冬の管理」 冬越しのために紅葉し、落葉していく葉。 グラキリスの冬の管理方法には、休眠させる場合と、休眠させない場合の2パターンがあります。休眠は現地では乾季に体力を温存するために行うものですが、日本ではそれを冬期に行います。休眠にはメリットとデメリットがあります。【メリット】 翌春の開花率が高くなる根の量が増え、次の成長期に飛躍的に成長する日本の四季に順応することで、強い株になる 【デメリット】 休眠中の管理方法を誤ると枯死する 「水やり」の項目で後述しますが、休眠中は水やりの難度が高くなるため、初心者の方は1〜2年経過し、栽培に慣れてから休眠にチャレンジすることをおすすめします。 「休眠させる」場合の冬越しのしかた 【輸入株・実生株共通】グラキリスの休眠では、一般的な落葉樹が低温で乾燥した冬に向かっていくにつれ、エネルギー消費を行う葉を落とし、次の春まで意図的に活動を停滞させるのと同じことが行われます。すなわち、休眠に向かうグラキリスは、カエデのような艶やかさはないものの、紅葉が見られます。休眠させる場合は夜の気温が14℃を切るようになったら水やりも徐々に控えていき、やがて渇水気味にすれば、株は休眠に備えていきます。やがて最低気温が12℃くらいまで下がるようになれば完全に落葉するので、このタイミングで渇水状態を強めれば、株は休眠に入ります。しかし、グラキリスは皮下に葉緑体があるため休眠期もエネルギー変換(光合成)が行われており、にもかかわらず葉がないため、せっかく豊満なボディに溜め込んだ水分と養分の出納バランスが崩れ、硬かったボディが次第に萎えて柔らかくなっていきます。休眠が初めての人は、これが枯死の前兆かと動揺しますが、用土表面が湿る程度の水を与えれば戻るので心配はいりません(詳細は後述)。休眠中の温度管理ですが、日本の冬は自生地の冬より最低気温が低いため、輸入株、実生株共に自生地の最低気温12℃を切らないように注意しましょう。前出の気候図で、現地の乾季である6〜8月の気温を参照に、昼夜の寒暖を与えつつ、渇水させつつで、休眠管理を行ってください。原産地では休眠期=乾季を意味し、厳しい乾季を乗り切るためにほとんどのグラキリスが休眠します。休眠することにより成長ホルモンも活発になり、開花率も上がり、強い株になると考えられています。 「休眠させない」場合の冬越しのしかた 【輸入株・実生株共通】休眠させない場合は、夜の気温が14℃を切るようになったら屋内に入れるようにします。水やりはペースを落としつつも、断水は行わずに、冬は人間が過ごしやすい室内環境で管理すれば、数枚の葉は紅葉し落葉しますが、多くの葉を残したまま越冬します。休眠の有無は、直接的には翌春の開花率や、成長速度に影響しますが、休眠させないからといって成長が鈍化したり、まったく開花しないというわけではありません。そこはあくまでも株の個体差によります。 いずれにせよ、冬は屋内の陽当たりのよい場所で管理する 気候図を見れば分かるように、現地では最低気温が12℃を下回ることがないため、休眠の有無にかかわらず、冬は12℃以下にならないよう心掛けながら、屋内の陽当たりのよい場所で管理します。ただし、日中12℃以上ある快晴日は、外で太陽に当ててあげると喜びます。 LEDランプ活用のすすめ 休眠の有無にかかわらず、屋内での管理には植物育成LEDランプの活用をおすすめします。晴天時の点灯は不要ですが、曇天時や、室内の日照条件が悪い場合に威力を発揮します。複数株ある場合は、グラキリス1鉢あたり15〜20W程度のランプ1灯、という感じがよいですね。おすすめは、演色評価数 (CRI値)が最大値の100に近いフルスペクトルLED搭載のランプ。この仕様は、太陽光に近い光を照射するため、冬季の日照不足をより高い精度で補ってくれます。 【ペットを買っている方は必読!】パキポディウムに含まれる強心配糖体(cardiac glycosides)は、犬や猫にとっては猛毒であり、特に猫に関しては死に直結する場合があることが分かっています。ペットがいるご家庭でグラキリスを室内管理する場合は、ペットが触れることができない場所に置くなどの注意が必要です。万一ペットが葉や茎を口にし、嘔吐や下痢、呼吸が早い、息が荒い、食欲不振などの症状を起こした場合は、速やかに動物病院を受診してください。 グラキリスの育て方 3「水やり」 グラキリスの水やりには、大きく分けて3つのパターンがあります。 パターン① 成長期の水やり 成長期の春から夏にかけては、用土表面が乾いたら鉢底から溢れるくらい、たっぷりと水やりをします。鉢底から溢れるくらいたっぷりとあげることにより、土中の不純物や空気を押し流し、根をとりまく環境をリフレッシュすることができます。7〜9月といった盛夏は毎日あげてもOKですが、鉢内が長時間蒸れると根が傷むため、陽が落ちてから行うようにしてください。 パターン② 冬季の水やり【休眠させる場合】 【輸入株・実生株共通】 夜の気温が14℃を切るようになったら、水やりも徐々に控えていき、休眠準備のために半分以上落葉したタイミングで完全屋内管理に移行し断水しますが、完全に水断ちをするわけではありません。休眠明けの立ち上がりをサポートする「細根」が枯れないように保つ必要があります。方法は、輸入株の場合は週1回、暖かい午前中に霧吹きなどを用いて根の上部を湿らすような感じで、株元付近の用土表面に軽く散水します。実生株の場合、実生株は、根の水切れが輸入株よりも早いため、週2回、同様の感じで散水します。前出の「冬の管理:休眠させる場合」でも触れましたが、ボディが萎えた場合も、同様に用土表面に散水すれば硬さは戻ります。ただし、軽くよりもやや多めの感じで散水し、できるだけ早く硬さを戻してあげてください。休眠期はこの水管理の複雑さが初心者にとってハードルとなるようですが、要は毎日ちゃんと観察する、ということだと思います。そして春に新芽が出てきたら、最初の1週間は用土表面が乾いたら霧吹きで多めにあげて、2週間ほどしたら鉢底穴から溢れるほどたっぷりと、といった感じで段階的に水やりを増やしていきます。 パターン③ 冬季の水やり【休眠させない場合】 【輸入株・実生株共通】休眠させないとはいえ、株は外気温と日照時間の変化により乾季(休眠期)が近いことを悟り、根のパフォーマンスを落とし始めます。成長期と同じサイクルで水やりを続けると、根の負担がかさみ、冬でも根腐れを起こすリスクが生じます。このため、水やりは2週に1度、気温の上がる午前中に鉢底から溢れるくらいたっぷりとあげる程度にします。また、水やり後1〜2時間は外気を取り入れたり、サーキュレーターを中風〜強風で回すなどして蒸発を促しましょう。 グラキリスの育て方 4「健康に育てるために」 【施肥】 施肥は、主に「ハイポネックス」など、規定量を希釈した液体肥料を、成長期に月1〜2回あげれば大丈夫です。「ハイポネックス」の場合、希釈倍率は2000倍が該当するので、2Lのペットボトルに水を入れて希釈する場合は1cc、500mlのペットボトルの場合は0.25ccとなります。ちなみに、市販のペットボトル飲料(国産メーカー)の場合、キャップの内側のラインすり切り1杯でおよそ1ccなので(写真上)、計量用具がない場合の目安にしてください。 【植え替え】 植え替えは、春(3〜4月)に行ってください。秋〜冬など、根の活動が停滞に向かう時期に植え替えを行うと、細根がダメージを受け、以後の成長に影響を及ぼす可能性があるためです。また、植え替え後の株も、2〜3年に1回を目安に植え替えを行いましょう。理由は、土の粒々感(団粒構造)がなくなって細粒となり、排水性と通気性が悪くなってしまうからです。植え替え時は、繊細なタッチで細根を極力落とさないよう、1回り大きな鉢に植え替えます。オーバーサイズだと鉢内が乾燥せず、根腐れを起こす可能性があります。 土をほぐさず、そのまま1回り大きな鉢に移動する。 用土は、可能な限り植え替え前と同じ用土を使用することをおすすめします。土には、元肥として「マグアンプK」の小粒タイプを1つまみ(5粒くらい)、あるいは大粒1つを砕いて混ぜます(なくても特段問題はありません)。混ぜ込む元肥が多すぎると無駄に枝を伸ばす徒長を起こすので、微量を心がけてください。水やりは、植え替え後2〜3日してから行います。その際、発根作用を促す「メネデール」を規定量の半分ほど希釈してあげると、細根の成長促進につながります。目安としては、「2Lのペットボトルにメネデールのキャップ1杯です。また、植え替え後1週間は屋内で管理してください。 【注意すべき病害虫】 グラキリスは、低湿で風通しのよい環境で育てれば基本的に害虫がつくことはありません。しかし、これらの条件が悪いと、カイガラムシ(写真上)がついたり、葉に斑点が現れる斑点病になったりします。 特に注意したいのは、空気が乾燥する冬季。屋内に取り込んだグラキリスの管理場所で加湿器を使用している場合はカイガラムシが発生しやすくなるため、多湿にならないように注意してください。また、サーキュレーターの使用で病害虫へのリスクを軽減できます。万一カイガラムシがついた場合は、爪楊枝や歯ブラシで葉を傷つけないように取り除いてください。斑点病の場合は、斑点が現れた葉を取り除き、「GFベンレート水和剤」の希釈液を株元に散布してください。 多肉植物の天敵カイガラムシの予防的措置として、シーズン前に薬剤を散布するのも効果的です。薬剤に「クロチアニジン」という成分が入っていると、当該成分が葉の内部に浸透し作用するため、より確かな効果が期待できます。【注意】薬剤の使用は屋内では行わず、ゴム手袋、マスクをして屋外で行ってください。 グラキリスの太らせ方 実生株のグラキリスを輸入株と同様の形にするのは、出生と生育環境が異なるため基本的には不可能です。ただし、個体差があるため絶対とはいえませんが、実生株を輸入株並みに太らせることは可能です。その鍵は雨と風。水やりに関しては基本雨任せにすると、実生株も輸入株も肥大化に効果が期待できます。ジョウロなどを使い人の手で水やりをするのと異なり、降雨には人の手では再現不能な自然のリズムがあります。そのリズムが成長ホルモンに刺激を与えると考えられています。 しかし、時には2〜3週間雨が降らないこともありますが、そのバランスも自然のルールに委ねます。2〜3週間水をあげないとボディが萎えますが、また雨が降れば元に戻ります。実際、実生株を輸入株に迫る勢いで、いい感じに太らせている方に聞くと、成長期は梅雨を除き、水やりを雨任せにしているという声が多いので、試してみてはいかがでしょうか。風ですが、植物は自然の風により不規則な力を受けることで、植物ホルモンの一種であるエチレン※が産生され、エチレン産生下で繊維が水を吸水すると、横方向への肥大が起きることが、2009年に発表された米国の国立アカデミーの研究論文をはじめ、いくつかの研究機関で報告されています。※そもそもエチレンは、植物が本来行う縦方向への成長を阻害する物質だが、自然界では植物はそれを最適化できる能力がある。このため、水(雨)も風も自然に任せて育てることで、肥大化が期待できます。それを実証する実験をしたわけではなく、単に屋外に放置しているだけですが、私所有の実生株のうちの一つが、3年で縦横4倍近い大きさになったのも、その証左と捉えています。 グラキリスをタネから育てる(実生を行う) グラキリスをタネから育ててみるのも面白いですよ!タネはメルカリやヤフオクで入手可能です。メルカリだと2023年10月1日現在、10粒1,200円程度で販売されています。入手したら、以下の手順でタネを播きます。いろいろやり方はありますが、私はこんな感じで市販の育種キットを使って行います。 「GFベンレート水和剤」の希釈液で消毒する一晩水に浸す(極少量のメネデールを入れるのもよい)小粒の赤玉土とバーミキュライトを5:5で混ぜた用土を作る育種キットのポット部分のそれぞれの部屋に用土を入れ、水を張ったトレイにセットするタネを播く(置くだけでよい)※種まきは4〜5月上旬あたりに行ってください蓋をして22℃以上の環境で管理する以降は、水を2日おきくらいに替え、かつ絶やさないように腰水管理します。10日前後で発芽するので、発芽後も40日くらいは腰水管理し、腰水終了後1年は用土の水切れに注意しながら、18℃以下に晒さないように育てます。 SNSで楽しもう! インスタグラムで#グラキリスを検索すると、なんと19万5千もの投稿が!!世のパキポディウマーたちはどのようにグラキリスを楽しんでいるのか、ちょっとのぞいてみましょう! (写真左)yuichihisadomiさんの現地株は、5頭綴化(てっか)のとても珍しい株。綴化とは植物の成長点が突然変異したものを指し、グラキリスでこの状態を見たのは初めてです!(写真右)sachasurianeさんの実生株はいい感じに太った良型。黒いラウンド鉢がまた似合う! この鉢はQUTOTEN.というブランド鉢で、sachasurianeさんはこちらのアンバサダーもされている方なのです。 (写真上)都心にお住まいのsatopakioさんは、広大な屋上庭園に輸入株がひしめき合うという、なんとも羨ましい環境! 青い空の下、無機質なコンクリートジャングルの中に突如出現した塊根オアシスのようですね。ぜひ一度お邪魔して、生で拝見したいところです! studio_zokさんの輸入株グラキリスは、幹肌のカラーテイストが渋めで素敵ですね!って、じつはこれ、陶器で作られた「陶植®︎」という、studio.zokさんオリジナルの作品なんです。本物みたいでしょ? 葉は磁石で付いているので着脱可能なんです。冬越しグラキの再現もできるという芸の細かさは、世のグラキ好きを魅了するのではないでしょうか。下記リンクよりお買い求めいただけます。https://shop.studio-zok.com/categories/1599168 編集後記 いかがでしたか? グラキリス大特集。この記事を書くにあたり、私も改めてグラキリスに向き合ってみましたが、その魅力を再認識し、惚れ直しました。育て方に関しては、正直なところ正解はなく、今育てている人それぞれが自分なりの正解を持っていると思います。日照とドライな環境さえ意識すれば、水やりのタイミングなどは次第に慣れていくものです。ひとつ言えるのは、常に観察しながら育てること。もちろん、好きなのだから毎日見てしまうのは当然かもしれませんが、毎日とは言わずとも、頻繁に細部を観察してあげると、愛着が増すばかりか、トラブル回避にもつながります。うちの子もホント、ずーっと見てると、マダガスカルから来た子も、実生の子も、なんか喋りかけてくるような感じで、可愛くてしょうがないのです(笑)。と、親バカぶりを発揮してしまいましたが、この記事を読んでグラキリスに興味を持っていただけたら嬉しいです。ぜひ育ててみてください!きっと一日の半分以上をグラキリスのことばかり考えてしまうほど、ハマッてしまうと思います。

-

多肉・サボテン

驚異の生命力でどんどん増える、ウチワサボテンが超楽しい!|多肉植物狂いVol.9

世界中を魅了するウチワサボテン ウチワサボテンの魅力は、ウサギの耳のようなその不思議な姿がどんどん育っていく様子を観賞すること。その見た目を象徴するように、バニーカクタスとも呼ばれています。海外ではウサギというよりは、カヌーやカヤックなどの小型の舟を漕ぐ時に使用するパドルのような見た目からPaddle Cactus(パドルサボテン)と呼ばれたり、このほかにもPrickly Pears(トゲだらけの梨)、Nopal(ノパル:メキシコの古代言語で果実を意味する)という商品名で販売され、キュートな姿と育てやすさから数あるサボテンの中でもトップの人気を誇っています。また、ウチワサボテンには果実がなる品種も多く、その実がマグロの赤身を彷彿させるため、南米ではTuna(ツナ)と呼ばれることもあり、実を収穫するために栽培しているご家庭も多いです。 このようにいろいろな呼び方をされるウチワサボテンですが、その多くはサボテンの中でも最多の品種を擁する種属、オプンチアに属しており、現在約250種ほどが確認されています。属名のオプンチアは、古代ギリシャの都市オプースにちなんで名付けられたという説と、ギリシャ神話の中で豊かさを意味するオプスにちなんでいるという説がありますが、このように恵みの果実をもたらしてくれることから、おそらく後者の説のほうが有力なのでは、と個人的には思います。 金烏帽子と銀烏帽子が最も人気 ウチワサボテンといってもたくさん種類があり、私たちが最も多く目にするのは金烏帽子(きんえぼし)と銀烏帽子(ぎんえぼし)という品種。街の園芸店をはじめ、駅構内の狭小フローリストなどでも手に入るため、可愛らしい姿に一目惚れしてつい買ってしまう方も多いのではないでしょうか。 緑の肌に金色の綿毛のようなトゲが映える金烏帽子。 サボテンという植物は、他の植物に比べて光合成の効率があまりよくないため、成長に時間がかかるものですが、この金&銀烏帽子は園芸品種として作出された品種で、オプンチア属の中でもとても成長が早い品種なんです。そのため、買ったときはウサギ耳のパッド(茎節)が2〜3個しかなかったものが、日当たりや風通しのよい環境で育てれば、面白いくらい急速に成長し、あっという間にパッドが数珠繋ぎのように積み重なっていきます。 そんな育てやすさと、可愛らしい姿が日々変化していくのを眺めるのが、金・銀烏帽子、ひいてはウチワサボテン(オプンチア)を育てる醍醐味なんです。 ウチワサボテンを知る 原産地 ウチワサボテンの多くは、メキシコから米カリフォルニア州、アリゾナ州といった乾燥地帯を原産としていますが、15〜16世紀の大航海時代に人によってラテンアメリカから船で各地に運ばれ、その子々孫々の株たちが南欧、中東、アフリカなどで帰化し、現在ではとても多くの地域に分布しています。しかし、ネイティブなウチワサボテンを見るには、やはりメキシコが一番です。なにせ、メキシコ合衆国の国章(国旗の中央に描かれている紋章)にはウチワサボテンが描かれているほどですから。 ラテンアメリカの先人たちは、「蛇をくわえたイヌワシがウチワサボテンに留まっている場所」という伝説の地を求めて彷徨い、ようやく見つけたその場所にメキシコを開国したという。 ウチワサボテンは現代に蘇る生きた化石!? ここでおさらいも兼ねて、一般的なサボテンについて簡単に説明します。サボテンには一般的な植物のような茎や葉がないと思われていますが、サボテンのあのぷっくりしたボディ自体が茎なんです。遥か遠い昔、サボテンの祖先たちの自生地が気候変動で乾燥地帯へと変化し、そこで生き抜くためには茎の中にたっぷりと水分を溜め込んだほうが効率的なため、元は細かった茎が長い年月をかけて、あのような肥えた形に進化していったんです。 サボテンの原種「杢キリン」は、サボテンのボディが肥大化する前の茎の状態と、トゲと葉が混在するため、葉の進化の過程を見ることができる貴重な品種だ。 植物の葉には、蓄えた水分を蒸発させる作用があります。しかし、せっかく溜め込んだ貴重な水分を逃がさないように、思い切って葉をトゲにしてしまったのです。それにともない、それまで葉が行っていた光合成の役割は茎が担うことになりました。このように、サボテンは長い年月をかけて今私たちが知る形になったのですが、進化の過程の比較的初期の頃の状態が、このウチワサボテンだといわれています。しかし中には、ウチワサボテンにならず、別の道を歩んだものもあります。ウチワサボテンの弱点は、まさにその幾重にも成長していくパッド。パッドの間には成長過程で関節ができますが、あまりにも大きくなりすぎると自重に耐えられなくなり、関節の部分で折れてしまいます。そこで、一部のウチワサボテンは、次の進化の段階で関節を無くし、いわゆる柱サボテンになっていった、というのが定説です。 つまり、柱サボテンになる道を歩まなかったウチワサボテンたちの子孫が、現在私たちが目にするウチワサボテン、ということなのですね。あの可愛らしいウサギ耳に、遥か遠い昔の、進化半ばの太古のサボテンの姿が隠されていると思うと、どこかロマンを感じます。 強靭な再生力 ウチワサボテンは、悠久の時の流れの中で種属を繁栄させてきたとてもタフなサボテン。その強靭な再生力は想像を超えていて、折れて脱落したパッドを放置していても、なんとそこから根を張り、再び急速に成長していきます。 (矢印)脱落したパッドから新芽が現れた様子。 このため、自然に脱落したものだけでなく、積極的に関節からもいだパッドを挿し芽で発根させ、どんどん増やすという楽しみも味わえます。また、低地に生息するサボテンの中では最も耐寒性があるため、冬越しが容易です。 園芸以外でも大活躍 Pix:Kenneth A. Wilson/flickr.com ウチワサボテンの果肉は食用としても用いられており、主に南米や米カリフォルニアでは、マーケットで普通にサボテンの果肉を買うことができます。NOPALやCACTIという名で、1枚およそ100〜200円で販売されています。サボテン食の歴史は遥か紀元前まで遡り、サボテンは一般庶民の貴重な栄養源になっていました。最近の科学的な研究でも、健康補助食品としてさまざまな効果が実証されたため、いにしえの食材が、今や南米の富裕層の間で話題になっています。 お肉の下に敷いてあるサボテンの炒め物。 Pix:Shandor/Shutterstock.com さてそのお味はというと、あっさりしている一方で、独特のネバネバ感があり、オクラやジュンサイに似ています。米国やメキシコで街のステーキハウスに行くと、付け合わせに炒めたサボテンが付いてきたり、店によってはサボテン自体を鉄板で焼いたサボテンステーキを提供していることもあります(写真下)。 Pix:Suriel Ramzal/Shutterstock.com このほか、スープの具になったり、ジュースの原料になったり、果肉そのものを砂糖漬け にしてデザートとして食べるなど、南北アメリカ大陸では比較的ポピュラーな食材として扱われています。また食用以外でも、ウチワサボテンのタネから採れるオイルは、美容オイルとしてとても珍重されています。オリーブオイルを凌駕するといわれている各種栄養素は、アンチエイジングにも効果が期待されていて、とても高価なオイルですが、美容に意識の高い方々から支持されています。食用以外での変わった使い方としては、かつてのメキシコでは土地の境界線を示す植え込みとしてウチワサボテンを植えたり、その昔、キューバのアメリカ海軍基地では、キューバからの密入国者を阻止するためにウチワサボテンで天然のバリケードを築いていたそうです。 土地の境界線に植えられたウチワサボテン。 Pix:Alex Ershov/Shutterstock.com 自生地での様子 ウチワサボテンの故郷メキシコ(写真下)では、青い空と白い雲にグリーンのサボテンが映えます。これぞ、ザ・メキシコ! という光景ですよね。 Pix:Dina Julayeva/Shutterstock.com 固有種の宝庫といわれるガラパゴス諸島の沿岸では、この地域の固有種、オプンチア・ガラパゲイア(ガラパゴスウチワ)(写真下)があちらこちらで自生しています。見てください、もう木ですよ、木! 樹齢自体も相当なものですが、海水による塩害から少しでも身を守るために、高い位置で生い茂っていると考えられています。 Pix:Don Mammoser/Shutterstock.com おすすめウチワサボテン 金烏帽子・銀烏帽子 金烏帽子(左)と銀烏帽子(右)。 金烏帽子(きんえぼし)はOpuntia Microdasys(オプンチア・マイクロダシス)が正式名称ですが、ゴールデン・バニーとも呼ばれています。小種名を物語るように、うさぎ耳の中で金色の細かいトゲが密集し綿のようになっているのが特徴。このトゲの色が白い品種は、Opuntia microdasys var. Albispina(オプンチア・マイクロダシス・アルビスピーナ)となり、日本では銀烏帽子(ぎんえぼし)や白桃扇(はくとうせん)と呼ばれています。ちなみに烏帽子とは、かつて武士や公家がかぶっていた帽子で、それに似ているためこの名が付きました。 原産地はメキシコ北部から中部で、バニーカクタスといえばこの2種を指し、海外でも「バニーカクタス」や「バニーイヤーカクタス」、トゲの白い銀烏帽子は「エンジェルズ・ウイング」とも呼ばれています。共にホームセンターの園芸コーナーで700〜1,000円で販売されていて、小さいものだと100円ショップでも買うことができます。いわゆる万人に馴染みの深い“量産型”サボテンと思われていますが、じつは、英国王立園芸協会のガーデン功労賞を受賞している由緒あるサボテンなんです。 直射日光下でも日陰でも育ち、耐暑性耐寒性も強く、折れて落ちたパッドをサンダルで誤って踏んでしまっても発根するという驚異のタフさを誇り、サボテン栽培の鬼門とされる水やりも、他の品種ほど気をつかう必要もなく、最も栽培での失敗が少ないサボテンです。ただし、パッドもぷっくりとさせ、全体的に大きく整えたい場合は、太陽と風、水やりにも気をつかう必要があります。好条件下で大きく育てば、やがて開花株となり、稀に黄色い花を咲かせ、驚かせてくれます。 【金・銀烏帽子は取り扱い要注意サボテン】綿毛のような可愛いトゲが自慢の金・銀烏帽子。しかし、このトゲに皮膚が直接触れると、一度の接触で何十何百という細かいトゲが刺さるため、すぐに拡大鏡などを用いて毛抜きで慎重に抜いてください。すぐに、かつ丁寧に抜かないと、折れて皮膚の中に残ったトゲの先端がチクチクして、後々かなり不快です(そのうち排出されます)。このため、直接つかむのはNG! 取り扱いには肉厚のゴム手袋か新聞紙が必須です。 コンソレア・ルベセンス(墨烏帽子) こちらもホームセンターの園芸コーナーでよく目にするサボテン、墨烏帽子(すみえぼし)。オプンチアではなく、コンソレア(コンソラ)という種類のウチワサボテンです。コンソレアという名前は、サボテンの研究で著名な19世紀イタリアの植物学者、ミケランジェロ・コンソールにちなんで名付けられました。欧米の園芸店では、まるで車に轢かれてペシャンコになったような薄さと、轢かれてできたタイヤの跡のような凹凸が表面にあるため、「ロード・キル・カクタス」という物騒な名前で販売されています。プエルトリコやトリニダード・トバゴといった南米の沿岸地域が原産地ですが、メキシコ内陸部で自生しているコンソレアは、大きいもので6mにもなるため、上手に世話をすれば、日本でも1m を超えるような大株に育てることもできます。自生している株は朱色の花を咲かせますが、園芸品種の墨烏帽子が開花することはほとんどありません。 トゲの土台となる棘座(しざ:アレオーレとも呼ばれる)はあるものの、トゲがほとんど生えないため、どこを触ってもOKのウチワサボテンです。このため、小さなお子さんや、犬や猫などペットを飼っておられる方にもおすすめです。価格は金・銀烏帽子よりは若干高めですが、それでも大手ホームセンターで1,500円くらいと、とても入手しやすい価格帯です。金・銀烏帽子同様、とてもタフな品種で、伸びた腕をもいで土に挿しておけば簡単に株分けができるため、お友達と栽培を共有するのも面白いですよ。 オプンチア・ガラパゲイア(ガラパゴスウチワ) Pix:mizy/Shutterstock.com パッドにまるでハリネズミのようにトゲをまとった姿がカッコいい、ガラパゴスウチワ。その名のとおり、ガラパゴス諸島の固有種で、1837年に英国の司祭で植物学者のジョン・スティーブンス・ヘンスローにより発見され、彼の弟子のチャールズ・ダーウィン(進化論でお馴染み)によって植物学会に登記されました。自生地のものはIUCN(国際自然保護連合)によりレッドリスト(絶滅危惧種)に指定されているため、貴重かつ希少なウチワサボテンです。 原産地ガラパゴス島での自生風景。木に鈴生りになっているがガラパゴスウチワだ。 Pix: Don Mammoser/Shutterstock.com 市場で私たちが手にできるものは、現地株から何世代も経た実生株(種から育った株)や、カキコ(親株から切り取って発根させた株)です。成長も、数年かかってようやくパッド1枚がひょっこり顔を出す程度と大変遅いため、大人の手のひらくらいの大きさで1〜2万円はする、ウチワサボテン好きなら一度は手に入れてみたい憧れの品種です。でも、育て方は他のウチワサボテン同様、ドライな環境を意識すれば容易に育てられます。確かに美しいですね。ずっと眺めていられる・・・。下の写真は、私がアムステルダムの街角でたまたま窓越しに見つけたものですが、なんか絵画のような可愛さについ見惚れてしまいました。 Pix:Johncheeseburger.com 市場に出回っている株も、開花株になると、遺伝や土壌、気候などによって多少色が異なりますが、多くは黄色の花を咲かせます。また、大きく成長した株は赤い果実を実らせます。 オプンチア・フィカス-インディカ(大型宝剣) Pix:YanaKotina/Shutterstock.com メキシコ原産のオプンチア・フィカス-インディカは、世界各地で帰化した野生の株を見ることができるため、大型のウチワサボテンとしては最もメジャーな品種です。日本でも、大型宝剣の和名のとおり、地植えで屋根まで届くような株を、植物園や一般の邸宅で見ることができます。サボテン大国メキシコではサボテンのアイコン的品種として位置付けられており、それを物語るように、前述のメキシコの国章に描かれているウチワサボテンはこの品種であるといわれています。メキシコでは食用としての栽培も盛んで、南北アメリカのスーパーや朝市で販売されているのもこの品種です。食用以外にも、飼料となったり、バイオ燃料になったりと用途の幅も広く、メキシコの産業を支える重要なサボテンです。 メキシコのフィカス-インディカの畑。 Pix: Tjasa Janovljak/Shutterstock.com このように多用途なオプンチア・フィカス-インディカですが、開花株になると、美しい黄色い花を咲かせ、また果実もなるため、園芸品種としても親しまれています。とにかく成長も早く、地植えでどんどん大きくなるため、お庭のある方や、大きめのバルコニーのある方におすすめのウチワサボテンです。価格も2,000〜3,000円とお手頃です。 トゲと花のバランスがツンデレ好きにはたまらない。 Pix: Monika Valachovic/Shutterstock.com 我が家にも、懇意にしている園芸店が、静岡の某邸宅の庭の巨大な地植え株から切り取ってきたという大型宝剣の株があり、このタダでお裾分けしてもらった株が現在高さ140cmまで達し、なおも成長中です。ちなみに、いただいたときはこんな感じでした(写真下)。 この段ボール箱に入ったまま2週間くらい放置していたのですが、植えてもいないのに箱の中で開花していたのにはびっくりしました。ウチワサボテンのタフさを物語るエピソードですね。 最初はこんな感じで挿しておいたのですが・・・。 上の写真の状態から5年が経過し、現在は、こんな感じです。(下動画) ウチワサボテンの育て方 鉢植え(屋内) Pix:SaskiaAcht/Shutterstock.com 日当たりのよい明るい窓辺で管理してください。日中は屋外に出してあげると、本来の形で成長せずにヒョロヒョロと格好悪く伸びる「徒長」を防ぐことができます。春〜秋は屋外に出しっぱなしでも大丈夫ですが、冬は必ず屋内に取り込んでください。土は購入時のままでも大丈夫ですが、可能なら市販の多肉植物用土などの水はけのよい土を用いて、1回りくらい大きな鉢に植え替えてあげるのがおすすめ。植え替えは春〜初夏に行ってください。水やりは基本控えめに。春から晩秋にかけての生育期には、用土の表面が乾いてから2〜3日後に鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと。冬季は同様に1カ月に1回あげてください。 完全に室内で栽培する場合は、エアコンの風が直に当たらないよう注意してください。自然の環境に近づけるために、サーキュレーターを使用し室内の空気を循環させることにより、ウチワサボテンに付きやすいカイガラムシなどの害虫を防ぐことができます。 鉢植え(屋外) Pix:Alexander Kandiba/flicker.com よく日の当たる場所に置いてください。屋外で育てると、あっ!というまに大きくなるため、市販の多肉植物用土などの水はけのよい土を用いて、2回りくらい大きな鉢に植えてあげるのがおすすめ。鉢の縁付近に「マグアンプK」などの緩効性肥料を「置き肥」して、その後は自然に任せればOK。水やりも雨任せで大丈夫です。大きい株なら越冬も可能ですが、関東以北の場合、冬の夜間は屋内に取り込んだほうがよいでしょう。 地植え イタリア南部の庭での地植え風景。 Pix:Raphael Comber Sales/Shutterstock.com よく日の当たる場所に植えてください。花壇に植える際は、市販の多肉植物用土など水はけのよい土壌がベストですが、普通の培養土の花壇に植えても勝手に育ってくれます。株元からパッド1つ分ほど離れた場所3カ所の表土に、指の第2関節くらいまでの穴をあけ、そこに「マグアンプK」などの緩効性肥料を埋めて、あとは自然に任せればOK。水やりも雨任せで大丈夫です。ただ、幼株であったり、品種によっては関東より以北の地域では越冬が難しい場合もあるため、購入する前に園芸店で地植えが可能か確認してください。 取材後記 ウチワサボテン、いかがでしたか? 私は今でこそこうして皆さんに記事をお届けしていますが、ウチワサボテンで忘れ得ぬ失敗談があるんです。約30年前、人生で初めて購入したサボテンが金烏帽子(金ちゃんと命名)。しかし水やりを完全に勘違いしていて、ぷっくりしているからさぞや水が好きなのだろうということで、鉢皿にたっぷり水を溜めて育て、結果2週間ほどで腐らせてしまいました。呼吸できずに苦しかっただろうなぁ、金ちゃん(涙)。結局、向かないんだな、と思って、そのときはサボテン栽培をあきらめました。今思えば、こんなに育てやすくタフなウチワサボテンを、ああも簡単に枯らすとは、知らないというのはじつに残酷ですね。この記事を、あのとき枯死させてしまった金ちゃんに捧げます。金ちゃん、フォーエヴァー。

-

多肉・サボテン

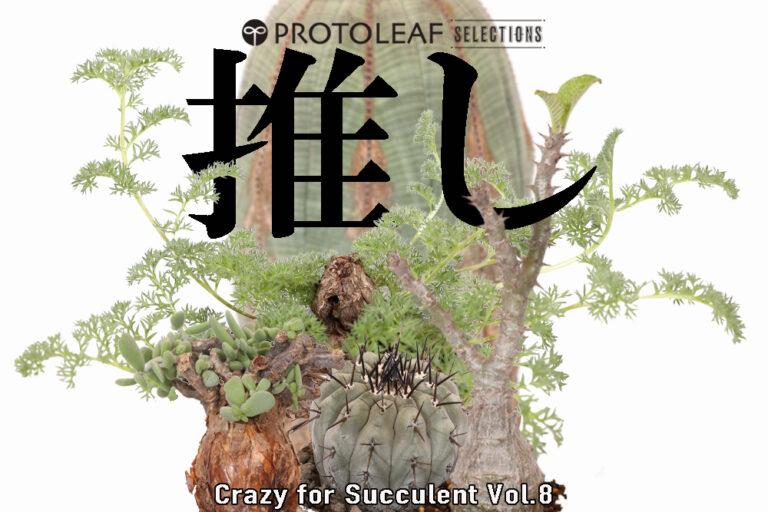

今年マストバイ! プロトリーフセレクションズ激推しの多肉レアプランツ7選|多肉植物狂いVol.8

多肉レアプランツとは 冬型コーデックスの人気品種、チレコドン・レティキュラータス’万物想’ 多肉レアプランツとは、その名の示す通り、入手が困難で希少価値の高い多肉植物のことを指します。パキポディウムやチレコドンなどのコーデックス(塊根植物)や、サボテンではコピアポア属などが知られていますが、そのどれもが自然界での生育条件が限られているか、人間の手が届かないような場所に生息していることが多く、入手は容易ではありません。また販売経路が特殊なこともあり、取り扱っているのは大手園芸店か、特定のナーセリー(生産者)と取り引きのある園芸店に限られます。多肉レアプランツには、美しい花を咲かせるものや、不思議な形状をしたものなど、多様な種類があります。その希少性ゆえに、コレクターたちの間では高い注目を集めており、アイテムによっては目を疑うような額で取り引きされることがあります。 パキポディウム属の中でも特に希少性の高いウィンゾリーはハイビスカスのような真っ赤な花を咲かせる。 Pix:Cacti and Things お財布との相談はもちろん、その前に必ず確認したいのは、その多肉レアプランツの出自です。多肉レアプランツは多くが絶滅危惧か、あるいは準危惧種に指定されているため、自生地で山取りされた株(自生しているものを根こそぎ採取した株)を不正な手段で入手することは犯罪になります。そのため、合法的な手段で入手することが重要であり、購入者自身も信頼のおける園芸店を見極めることが求められます。また、自生地で適切な管理が行われなければ、これらの希少な多肉植物が絶滅の危機に直面することもあります。実際にいくつかの品種は国際機関(CITES)により絶滅危惧種の指定をされており、国をまたいだ取り引きが禁じられています。 輸入株と実生株 多肉レアプランツには、輸入株(現地球)と実生株(輸入株から採取された種を元に何世代も経てきた国産株)の2種類があり、前者と後者では以下の違いがあります。 パキポディウム・グラキリスの輸入株(左)と実生株(右)。 【輸入株(現地球)】 株の容姿:自生地の過酷な環境に適応した独特な容姿。品質:検疫法により根を切った状態(ベアルート株)で輸入されるため、栽培するには発根処理の知識と技術が必要。多くは店頭に出る前に発根処理がなされるが、そうでないものは自力で発根させなければならない。また、株ごとの優劣が顕著。価格:★★★★★(数万〜数十万)育て方難度:★★★★フォトジェニック度(写真映え):★★★★★ 【実生株】 株の容姿:日本国内の気候に順応した穏やかな形(品種によっては輸入株と同様なものもある)。品質:国内で発芽させ管理しているため、常に安定した品質。株ごとの優劣も少ない。価格:★★★(数千〜数万。ただし、近年は種子の流通が減少しているため高値傾向にある)育て方難度:★★★フォトジェニック度(写真映え):★★★★★ 多肉レアプランツの育て方 多肉レアプランツには「夏成長型」と「冬成長型」の2タイプがあります。両方とも、栽培の成否は水やりが握っているといっても過言ではありません。また、水やりの頻度は品種や個体により微妙に異なるため、詳細は購入時にショップスタッフにお聞きください。以下は一般的なコーデックスの関東圏での育て方の例です。 夏成長型の水やり 夏成長型は春先から夏、そして秋にかけて成長し、寒くなるにつれ成長が鈍化し、冬は休眠します。成長の動きが始まる3月上旬あたりから徐々に水やりを始めます。具体的には下記を目安にするとよいでしょう。 日中の気温が15℃に届く(3月)霧吹きで用土の表面がしっかりと湿る程度を週2回与え、緩やかに起こす。 日中の気温が15℃を超える(4月)用土が完全に乾いている状態で、根に届くかな、くらいの量を与える。 日中の気温が20℃を超える(4月下旬〜6月)用土が完全に乾いたら、鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと与える。※梅雨の時期は鉢内が蒸れないよう夕刻に行う。 盛夏(7〜9月)用土表面が乾いたら、鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと与える。※梅雨同様夕刻に行う。 秋季(10〜11月)用土が完全に乾いて2〜3日後に、鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと与える。 冬季(12〜2月)ほぼ断水(完全な断水をすると稀に春の立ち上がりが遅れることがあるため、週に1回程度、気温が上がる午前中〜昼にかけての間に用土表面と株全体を霧吹きで軽く湿らせる) 冬成長型の水やり 冬成長型は秋から冬、そして春にかけて成長し、最高気温が高くなっていくにつれ成長が鈍化し、夏は休眠します。成長の動きが始まる9月下旬あたりから徐々に水やりを始めます。具体的には下記を目安にするとよいでしょう。 盛夏(7〜9月中旬)ほぼ断水(完全な断水をすると稀に秋の立ち上がりが遅れることがあるため、週に1回程度、蒸れを防ぐために夕刻以降に、用土表面と株全体を霧吹きで軽く湿らせる) 日中の気温が25℃を下回る(9月下旬〜10月)霧吹きで用土の表面がしっかりと湿る程度を週2回、夕刻に与え、緩やかに起こす。 日中の気温が15℃を下回る(11月)用土が完全に乾いている状態で、根に届くかな、くらいの量を午前中に与える。 冬季(12〜2月)用土表面が乾いたら、鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと、気温が上がる午前中に与える。 春季〜初夏(3〜5月)用土が完全に乾いて3〜4日後に、鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと与える。 梅雨(6月)用土が完全に乾いて3〜4日後に、根に届くかな、くらいの量を夕刻に与える。 用土の水分状態を確認するには 水やりのタイミングをはかる上で重要なのが鉢の中の水分状態。それを確認するのに便利なツールが竹串です。水分計を使うのも便利ですが、竹串は近所のドラッグストアやコンビニ、100円ショップなどでも販売しているため入手が容易です。試してみてはいかがでしょうか?使い方は簡単。鉢の縁に最も近い位置で奥深くまで刺し、抜いて串の湿った状態を確認するだけ。幹に近いところを刺すと根を傷つけてしまうおそれがあるため絶対に避けてください。 写真上のように串を挿します。引き抜いた串が乾いていれば(⚪︎印)、水のあげ時。湿った土が付着していたら(×印)、水をあげるのを控えます。慣れれば刺し時が分かるのですが、慣れないうちは日にちを置いて何回か刺し、タイミングをつかむとよいでしょう。 その他のポイント 【置き場所】 夏型も冬型も、基本的にたっぷりと陽に当ててあげましょう。ただし、品種や個体の状態によっては直射日光で葉焼けや塊根部の壊死が起きてしまうため、購入店で確認してください。 夏型冬型共に、夜間の気温が13℃を下回る場合は屋内に取り込みましょう。 【植え替えの際の用土】 水はけのよいものを使用します。市販のサボテン・多肉用土で構いません。 【肥料】 多肉レアプランツの多くは、観葉植物のように肥料を必要としません。逆に多肥状態が続くと徒長の原因となり、全体の形にも影響してきます。ただし、適度(少量)な肥料は株の成長を促すため、目安としてはそれぞれの品種の成長期に、規定量の半分程度の液体肥料を月2回ほど与えてください。 このように、多肉レアプランツは一般的な多肉植物よりも難度は高めですが、だからこそ育て方次第では生涯の友となります。ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか? SNSとの親和性が高い多肉レアプランツ 多肉レアプランツは、どの品種もユニークな形をしているため、おしゃれな鉢などと合わせて映え写真を撮る人も多く、SNSとの相性は抜群! Instagramを例に挙げると、人気の品種ともなれば数万の投稿が確認でき、皆がさまざまなスタイルで多肉レアプランツを楽しんでいる様子をうかがい知ることができます。また、SNSは育て方やインテリアコーディネートに関しての情報収集にもなるという利点も。多肉レアプランツを手に入れたら積極的に活用してみてはいかがでしょうか? プロトリーフセレクションズは多肉レアプランツのパラダイス 今回取材にお邪魔した都内の大型園芸店『プロトリーフガーデンアイランド玉川』のB2F『プロトリーフセレクションズ』は、お馴染みのコーデックスから、滅多にお目にかかれない幻の品種まで、多肉レアプランツの商品数は都内随一。ひとたび店内に入ると時間が経つのを忘れてしまうほどの多肉パラダイスが広がっています。バイヤーの目利きもさることながら、特筆すべきはスタッフの知識の豊富さ。植物愛に溢れる親身なアドバイスには定評があります。 【店内はこんな感じ】 プロトリーフセレクションズ菊地さんの激推し、多肉レアプランツ7選 多肉レアプランツのことならなんでも聞いてください! プロトリーフセレクションズのバイヤー&ショップのアドバイザーとして活躍する菊地さんに、今年マストバイの激推し7品種を紹介していただきました。 黒王丸 【写真の商品】高さ5.5cm 幹幅6.5cm 価格110,000円(税込) [360°ルックス] サボテンが好きな方なら誰もが憧れる黒王丸ことコピアポア・シネレア。南米チリ北部の沿岸という、サボテンが育つには極めて過酷な環境に自生しています。現地では厳重な保護下にあるため、輸入数も極めて激減しているサボテンで、こちらの商品は、そんな現地球のカキコです。ちなみにカキコとは、親株から分枝した子株を切り取って輸入し、国内で手塩にかけて発根させたものを指します。国内のナーセリー(種苗業者)が種から育てたグリーン肌の実生株と違い、白い蝋質に覆われた幹肌は現地の過酷な環境を耐え抜いた証。質のよい黒トゲも自慢です。成長がとても遅い品種ですが、逆に言えば、この美しい造形美を長い間楽しめます。 ⚫︎健康優良な株に育てるには、以下の3つのポイントを押さえてください。 温度は30〜40℃で、40℃を超えないようにしつつも、それに近い高温が理想です。日光は必須。しかし近年の日本の太陽光は自生地よりも強烈なので、夏場は日焼けを防ぐためにも20〜30%遮光して陽に当ててください。水やりは普通のサボテンと同じ感覚であげてしまうと徒長につながるので、成長期の春〜秋は土の表面が乾いてから10日程度経ってあげたほうがよいです。自生地では、水分といったら早朝に海から昇ってくる霧と、ごく稀に降る少量の雨ぐらいなので、とにかく自分で思っている以上に乾かし気味に管理してください。 輸入球カキコの黒王丸はサボテンの中でも特に難度高めなので、ほかのサボテンや多肉植物とは区別し、この子中心に栽培環境を整えるくらいの気持ちで慎重に育てなければ、この美しい形が崩れる可能性があります。初心者にはおすすめできませんが、サボテンが好きな人にはぜひ一度、黒王丸の魅力を生で感じていただきたいと思います。一目見たら「こんなサボテンがこの世にあったのか!?」と、心に焼きついてしまうと思います。 オトンナ・ユーフォルビオイデス 【写真の商品】高さ14cm 幹幅7.5cm 広がり幅18cm 価格44,000円(税込) [360°ルックス] 南アフリカ共和国北部の丘陵地帯から山岳部にかけて自生している冬型のコーデックス、オトンナ・ユーフォルビオイデスの現地球になります。脱皮している生き物のような奇怪な姿の幹から生える可愛らしい多肉質の葉。初めて見る方は、このギャップを不思議そうに眺めていらっしゃいます。でもこのギャップこそ、ユーフォルビオイデスの魅力なんです。枝の先端に、葉に混じってトゲが生えているように見えますが、これはトゲではなく、花が咲いたあとに残った花柄が枯れ落ちた、その残骸。いわば、花の置き土産。花期になると、可愛らしい黄色の小花が咲くので、幹とトゲだけの無機質な状態→多肉質の葉が生えた生命力溢れる状態(成長期)→花が咲いた可愛い状態、という3つの違ったスタイルが楽しめます。 ユーフォルビオイデスの花 Pix:jérémie Guerlet/flickr.com ちなみに、誰がつけたのか「黒鬼城」という、ちょっと激しめの和名がついています。幹とトゲだけになる休眠期の姿からは、そんな和名がついたことにも納得しますが、写真のような成長期の愛嬌のある姿を見たら、そんな名前にはならなかったような気も…。育て方は、基本的には前述の育て方(水やりは冬成長型を参照)の解説に則していただければ大丈夫ですが、ユーフォルビオイデスは日光浴が足りないと株の勢いが弱まるので、冬は存分に直射日光に当ててあげてください。また、この株は極乾燥地帯の自生地からやってきた輸入球なので、とにかく乾かし気味に管理してください。 パキポディウム・ウィンゾリー 【写真の商品】高さ28cm 幹幅6.5cm 価格66,000円(税込) [360°ルックス] 白や黄色い花を咲かせるパキポディウム属の中にあって、赤い花を咲かせることで人気のバロニーと、その変異種として珍重されているウィンゾリー。こちらはウィンゾリーの実生株になります。細長く伸びる原種のバロニーに対し、ウィンゾリーはご覧のようなとっくり形。そんな愛嬌のある姿と、バロニーとはちょっと違う丸みを帯びた赤花(前出の写真を参照)を咲かせることから、原種を凌駕する人気品種となりました。もともとの流通量の少なさもブームに拍車がかかった一因で、今や実生でも形のよいものは手に入りづらくなってしまいました。そんな入手困難なウィンゾリーの中でも、今回は特に美形な壺形のものが入ってきたので、ぜひ店頭に見に来ていただきたいです。開花を目指すもよし、この愛嬌のある形を楽しむのもよしと、2つの楽しみが味わえます。パキポディウムは種子の流通が年々少なくなってきていて、ウィンゾリーに至っては種子1粒あたりの価格が以前の倍の400円以上もするので、成体価格も現在は輸入株と実生株の差がほとんどなくなってきました。しかも、今後まだまだ上昇傾向にあるため、ウィンゾリーやグラキリスなどのレアパキポディウムは、今年2023年内が買い時かと思います。育て方は、前述の育て方(水やりは夏成長型を参照)に則して行えば大丈夫です。ただ、直射日光が大好きなので、成長期はガンガン陽に当ててください。葉が日焼けするかもしれませんが、幹に葉緑体があり、葉がなくても光合成を行えるため、徐々に耐性の強い葉に生え変わってきます。希少品種だからといって繊細にならず、ワイルドに育ててほしい株です。 ケラリア・ピグマエア 【写真の商品】高さ9cm 幹幅5cm 広がり幅10cm 価格66,000円(税込) [360°ルックス] 南アフリカの北西部からナミビア南部にかけての岩場に自生している冬型コーデックス、ケラリア・ピグマエアの現地球です。魅力は、なんといってもこの木質化した幹と盆栽チックな見た目ですね。グミのようにぷにぷにとした多肉質の葉は愛らしく、女性のお客様からも大人気です。名前も可愛いですよね。ピグマエアという小種名は、現地の言葉で「小さい」を表すピグミーという言葉と、ギリシャ神話に出てくる小人戦士「ピュグマイオイ」を掛け合わせたとされていますが、確かにこの可愛さという武器には平伏します。成長はとても遅く、この9cmという高さになるまで10年以上はかかったとみられています。冬型のコーデックスなので、前出のオトンナ・ユーフォルビオイデス同様、乾かし気味で、太陽にたっぷりと当てて、冬の夜は屋内にしまう、という管理が理想的です。この子が家にあると想像しただけで、気分がアガりますね。僕も個人的に欲しい株です。眺めながら日本酒を一献、とかやったら最高なんだろうなぁ〜(笑)。 ぺラルゴニウム・トリステ 【写真の商品】高さ5cm 幹幅7cm 広がり幅29cm 価格66,000円(税込) [360°ルックス] 一見すると小さな盆栽のようなペラルゴニウム・トリステの現地球です。どこか和テイストを感じさせてくれますが、日本から遥か遠く、南アフリカ中西部の山岳地帯から南部の丘陵地帯に自生する冬型のコーデックスです。パセリのような小さな葉や、茎に白い産毛がついているのが可愛いかと思えば、木質化した塊根は古木の風格が漂うという、アンバランスな見た目こそが最大の魅力です。この塊根、原産地では土の中に埋まっている状態で自生しているため、市場に流通しているものは観賞用に土の上にあげてあるんです。同様のコーデックス’亀甲竜’と違い、1株ごとに塊根部にまったく違う個性があり、ある株は塊根が尖っていたり、ある株は塊根が屏風のような感じだったりと、さまざまなタイプから選べるのがトリステの魅力。そういった意味では、この株は全体のバランスがとてもよく、360°どこから見ても見応えのあるフォトジェニックな株です。この株が開花株であるかはどうかは未確認ですが、開花すると中央に紫色の筋の入った可愛らしい白花を咲かせます。 トリステの花。Pix : jeffs bulbesetpots/flickr.com 育て方は、前述の育て方に則していただければ大丈夫ですが(水やりは冬成長型を参照)、詰まった感じの形にするコツとしては、風通しのよいところでたっぷりと直射日光を当ててあげてください。 ユーフォルビア・オベサ 【写真の商品】高さ12cm 幹幅7cm 価格66,000円(税込) [360°ルックス] 南アフリカ中西部の北ケープ州の石と砂が混じり合った丘陵地帯に自生するユーフォルビア・オベサの現地球です。オベサは雌雄別株で、開花しないと雌雄判別ができませんが、この株は雌株であることが分かっています。ちなみに雌株が開花すると、それ自体が多肉植物のような奇妙な形の花を咲かせます。 オベサ雌株の花は先端が3つに分かれているのが特徴。 Pix:Ravens444/flickr.com オベサも今流行っているため、市場でさまざまな個体を見ることができますが、この個体は古株なため、球体下部が木質化したとても味わいのある株です。厳しい環境の現地で風雨に耐えてきた証が、この木質化として現れているため、その年月に想いを馳せると自然の作り出す造形美にロマンを感じます。卵みたいなツルスベな手触りと万華鏡をのぞき込んだときのような模様はインテリア性もあり、置いた空間にラグジュアリーなテイストを加えてくれます。育て方は前述の育て方の項目に則していただければまず大丈夫ですが(水やりは夏成長型を参照)、なんとオベサは日照がない環境にお住まいの場合、植物用LEDライトのみで育てることもできてしまうんです! 難度の高い多肉レアプランツにあって、この育てやすさもオベサの人気の秘密なんです。普通は植物用LEDライトのみで育てると徒長しがちなのですが、オベサに限ってはそのようなこともなく、植物用LEDライトとの相性がいいんです。それを物語る一例として、当店のお客様には室内で100本ものオベサを育てている方もおられるんですよ。ただし、植物育成ライト1本で育てる場合、出力が弱いものだと徒長してしまうので、1〜2株あたり20Wを目安にしてみてください。 アデニア スピノーサ雌株×グラウカ雄株 (ハイブリッド株) 【写真の商品】高さ12cm 幹幅10.5cm 価格55,000円(税込) [360°ルックス] 共に、アデニア属の雌雄別株の品種、スピノーサとグラウカを掛け合わせた夏型のコーデックス、アデニア・スピノーサ×グラウカです。単独のものだと、種子を取るためには雌雄それぞれ別株を揃えて受粉させる必要がありますが、これはその2つを雌雄で掛け合わせたハイブリッド株のため、単独で自家受粉が可能です。下部が木質化した茶色で上部は深い緑色というツートンカラーのボディはグラウカの特徴で、葉はスピノーサ寄りの明るい緑色という、その3色のコントラストがとても美しい株です。株の成長速度は緩慢ですが、枝が旺盛に伸びるので、伸びては切り伸びては切り、で盆栽のように形を作っていく楽しさもあり、これを数十年と味わえるので、竹馬の友のように大切にしているお客様が多いです。育て方は前出の育て方に則していただければ大丈夫ですが(水やりは夏成長型を参照)、直射日光を長時間当てていると肌が焼けてしまうので、ボディのこの魅力的な色彩をキープするためにも、夏場は20%ほど遮光して陽射しに当てたほうがよいです。耐寒性が強いため、休眠期の冬も最低気温が8℃程度なら外で越冬はできますが、8℃を切る場合は屋内に取り込んでください。また、枝は放置していると密になるので、リフレッシュのため1年に1回は強剪定をするのがおすすめです。 取材後記 いかがでしょうか、お宝の数々。どれをとっても多肉マニア垂涎の今をときめく逸品ばかりで、ついお財布の紐が緩んでしまいます。といっても、今回私は目の保養のみとなりますが、本記事を読み運命を感じた方は、迷わず店頭へレッツゴーです!7つのラインナップ全てが長い人生を共にできうる素晴らしい株ばかりですからね、手塩にかけた愛株と互いに語り合う10年後、20年後、素敵だと思いませんか?もちろん、売り場にはこの7品種以外にも素晴らしい株がたくさんありました。ぜひその目で、長年の友を見つけてください。今回は価格もプレミアムな特集となりましたが、次回はプロトリーフセレクションズからリーズナブルな多肉植物をピックアップした激推し特集も組む予定なので、乞うご期待です!注:掲載商品の購入をご希望の方は、事前に在庫の有無を店舗にご確認ください。

-

ストーリー

多肉植物&メキシカンハウスの家主はフラをライフワークにする情熱家!|多肉植物狂いVol.7

あなたの多肉植物みせてください! とは 「あなたの多肉植物見せてください!」は、街で噂の多肉植物や、ご自慢の多肉植物について、編集部員Kが直接見に行ってお話を伺うという、連載「多肉植物狂い」のスペシャル企画です。読者から寄せられた情報だけでなく、編集部員Kが自らの足と嗅覚を使って探し当てたお宝多肉植物も紹介しちゃいます! 今回紹介するのは多肉植物を使ったエキゾチックインテリア 今回お邪魔したのは渋谷区某所のマンションの一室。ごく普通の玄関が連なる廊下を歩いていると、ひときわ派手な玄関を発見! 迎え入れていただいた高橋久里子さんはフラダンス(正式にはフラ)の先生。さぞトロピカルでハワイアンな部屋が待っているかと思えば、中はなんとまさかの南米ワールド! メキシカン雑貨とサボテンの共演がエキゾチックな部屋をご紹介します。 まずは動画で全景を体感 まるでパーティー会場に迷い込んだかのようなハッピーな空間 まるでパワースポット、それが高橋さんのお宅 頭上をカラフルにパペルピカドが彩り、ガイコツやマリア像などメキシコを象徴するインテリアグッズが満載の高橋さんの部屋。メキシコには500種以上のサボテンが自生しており、サボテンもメキシコイメージには欠かせないインテリア。というわけでオブジェの柱サボテンが部屋の随所に置かれるとともに、窓辺には本物のサボテン&多肉が並ぶコーナーがありました。 面白いのは、サボテン&多肉と自然石のコラボ。水晶やアメジストなどが植物たちと並べられ、何やら不思議なムードになっています。地球誕生と同時に出来たこれらの鉱物は、不思議なパワーを秘めるパワーストーンとして、古代のさまざまな文明で崇められてきた歴史があります。 この部屋にある水晶たちも、地球の中心付近で、1mm成長するのに100年という、気の遠くなるような時間をかけて作られた、いわば地球の作り出した芸術作品。同じ空間にいる植物たちも、何か不思議なパワーを感じているのかもしれませんね。 多肉植物とインテリア、高橋さんご自身についてお話を伺いました 最初はオブジェから。でもやがて物足りなくなり本物へ 編集部K(以下K):まずは、多肉植物に興味を持たれたきっかけを教えてください。 高橋(以下T):メキシコが好きでメキシコ雑貨を部屋に飾っていたんですが、メキシコといえばサボテン! と思って、最初は本物のサボテンではなくサボテンのオブジェを集め始めたんです。でも集めていくうちに本物が欲しくなって、家の近所の100円ショップで小さいサボテンを購入したのが多肉植物に興味を持つきっかけになりました。 K:オブジェから入るというのは珍しいですね。初めて聞きました。 T:オブジェだと枯れないしいいかな、と思っていたんですが、時間の経過と共に、水をあげたい! お世話したい! という願望が強くなってきて、ほかの観葉植物に水をあげている時に、無意識にオブジェのほうにも水をあげようとしている自分がいて…(笑)。これは本物を買わなきゃな、って思ったんです。 K:神の啓示みたいですね。 T:導かれた感じです(笑)。 K:100円ショップのサボテンから始まり、ここまで増やすことになったきっかけはなんだったのですか? T:それはバルコニーで栽培しているアガベとの出会いですね。たまたま入ったお花屋さんで一目惚れして連れて帰ったんですが、その時に根元付近から別の芽が出ていて、それがみるみるうちに大きくなり、思いきって切ってみたら、その根元からまた芽が出ていたんです。こうして切っては株分けすることを繰り返しているうちに、育てるのが面白くなっていったんです。 K:メキシコ雑貨からサボテン、そしてアガベ、なかなか面白い流れですね〜。 T:アガベで自信がついたので柱サボテン(鬼面角)に挑戦しました。植え替えを何度も重ねて、あそこまで大きくなったんです! K:あれは立派ですね〜。ちなみに高橋さんは現在はいくつくらいの多肉植物を育てていらっしゃいますか? T:多肉だけだと30株くらいです。観葉植物を含めるとさらに多くなりますね。観葉植物の中では、ベランダにあるオーガスタが一番好きですね。夏場はその前で子供たちがプール遊びをするのですが、オーガスタのバナナの葉みたいな大きな葉が、その場を南国感満載にしてくれるんです。 K:アガベといい、割とボリューム感のある植物がお好きなんですね。 T:そうですね。小さい株を徐々に鉢をサイズアップして植え替えながら、ボリュームのあるところまで持っていくのが好きですね。植え替える作業自体が好きなので、鉢にはあまりこだわらずに販売時のプラスチック鉢のままで、それが狭そうだな、と思うまで動かさずに管理しています。植え替えは5月か9月にやることが多いかな。その時期は、もう休日はずっと植え替えしてるって感じになりますが、それがまた楽しいんですよね! K:それ、激しく同意します! 成長真っ盛りな子に新しい家をあげるみたいな感覚、楽しいですよね。 アガベは我が家のマザーツリー K:ちなみにその30株ほどある多肉の中からベスト3を選んで、それらにまつわるエピソードがあれば教えてください。 T:トップは間違いなくアガベですね。私が多肉にはまるきっかけを作ってくれたので。アガベに関してはもう家族! うちのマザーツリーと思っています。 K:マザーツリー、いい言葉ですね。 T:あの子をお迎えして間もない頃に、同じ園芸店でハーフサイズくらいのアガベを買って同じ環境で育てていたんですが、そちらは半年で枯れてしまって…。それを思うと、やっぱり今いるあの子は強いんだなって。余計にあの子を大事にしなきゃって思うようになりました。 2つ目に選ぶとしたら、5〜6年前の母の日に子供たちからもらった大雲閣かな。母の日にもらったというのもありますが、最初の1年くらいは机の上に置いて栽培してたのを、バルコニーに出した途端に急に大きくなって。1,000円くらいだったものがこんなに大きくなるんだ! ってお得感もあって好きですね(笑)。 ただ大雲閣って、切ると白い液が出てきて、あれが目に入ると失明に至るって聞いたので、アガベみたいに切って増やすというのは、まだ怖くてできないですね。 K:あの白い液体は発ガン性があるとアメリカの医師の論文に書いてあったので、賢明な判断かもしれませんね。 【大雲閣の白い乳液の正体】 大雲閣を切ると出てくる白い乳液には、人体が触れると皮膚に炎症がおき、目に入った場合は角膜潰瘍を起こすおそれのある、ホルボールエステルとインゲノールエステルという成分が含まれています。両成分は発ガン物質であることも確認されています。皮膚に触れた場合は十分に石けんで洗い流し、万一目に入った場合は入念に洗眼のうえ、速やかに眼科を受診してください。また、ペットに対しても十分注意してください。 K:では続いて3つ目は? T:3つ目は、これもバルコニーにある「金のなる木」ですね。近所のスーパーのお花コーナーで400円だったんです。名前がいいですよね! 絶対金運を呼んでくれそうだなって(笑)。 でも、名前よりも魅力的なのは、その生命力でしょうか。地面に落ちた多肉質の葉からどんどん根が出てくるので、落ちた子を絶対無駄にしない! みたいなところが、すごい子だなと思いました。 K:今までの三つに共通するのは、どんどん増えていくということなので、成長が早くてダイナミックに増えるものがお好きなんですね。 T:でしょ〜。やっぱ増えると気分もアガりますよね。金のなる木にはお金も増やしてほしいし(笑)。 K:(爆)。 多肉植物、自然石、メキシコ、この3つの要素が共鳴する部屋 K:多肉植物と雑貨のコーディネートについて、何かコンセプトやテーマがあれば教えてください。 T:天然石とコーディネートすることかな。天然石がもともと好きで、地球の奥深くで育まれた天然石が持つ波動みたいなものが、植物と共鳴し合うように私は思っているんです。科学的に解明されていたり数値化されていたり、というようなものではないので、言葉にするのは少し難しいんですが、肥料を与えるような感覚で天然石を多肉植物の近くに置いていると、天然石も植物もお互いがとても気持ちよさそうなんです。なので、コンセプトとしては多肉植物と天然石を一緒に置くようにしています。 K:なかなか神秘的なお話ですね。科学的に立証されていることだけが全てではないですからね。天然石以外にも、メキシカン雑貨も多く飾られていますね。 T:これはただ私がメキシコが好きなだけです(笑)。インテリアをメキシコの感じにしたいと考えた場合、やはりサボテンは不可欠ですよね。 K:飾ってあるメキシコ雑貨がどれも素敵で私もかなり惹かれました。これらを購入したおすすめのショップなどあったら教えて下さい。 T:下北沢にある『PAD』というお店が気に入っていて、よく買いに行きます。マリア様の像や吊るし物なんかはそこで買っています。あとはメルカリとか、ネットかな。 【高橋さんお気に入りのお店『PAD』】 東京の下北沢と大阪の北堀江の実店舗のほか、下記Webショップでも購入できる。 お店のURL https://www.pad-mexico.com 次の目標はサボテンの開花かな K:多肉植物たちの管理はどうされていますか? T:夏は、基本的に室内にある多肉植物は全部ベランダに出しちゃいますね。水やりは、定石通り「用土が乾いたらたっぷり」を意識しているんですが、なかなか早いペースでカラッカラに乾いていくので、ほぼ毎日あげているような感じですね。 K:毎日! おそらく保水力が極端に低い用土をお使いなのだと思いますが、ユーフォルビア(大雲閣)はともかく、サボテンに関しては少しずつ乾き気味に慣らす方向にもっていったほうがいいかも…。 乾いたな、あげようかな、と思った日から3日くらい経ってからあげる、というサイクルに変えてみると、成長の勢いが増すかもしれません。種類にもよりますが、サボテンは夏は吸水サイクルが落ち、休眠してしまうタイプも多いので、成長を促すにはこんなふうにメリハリをつけたほうがいいと思います。 冬はどうですか? T:冬は、屋内に取り込める子は取り込んで、そうでない子は防寒対策をしてバルコニーに置いています。両方とも水やりは渇水気味にしています。あげるのは週一くらいかな。うちは二重窓なので、冬は暖房をつけないでも室温が20℃以上あり、室内の子たちは成長も止まっていないので、水やりの感覚もちょうどいいのかなと思っています。 K:なるほど、やっぱり二重窓はすごいんですね〜、いいなぁ、憧れです。 じつはですね、サボテンに限っては、部屋に取り込んでいる子も、あえて屋外に置いて「冬越し」させたほうが、株の成長のためにも、また開花を期待できるという面でもおすすめなのです。詳細はこの記事をぜひ見てみてください。 ・サボテンの冬越し参考記事 【冬のガーデニング】ベランダにも置けるおしゃれ&コンパクトなビニールハウスで植物の冬越し|多肉植物狂いVol.6 T:あ、だから私、うちのサボテンが花咲かせるところを見たことがないんだ! K:いや、それだけとも限らないんです。開花株にまで成長していなければ、花は咲きませんし、日頃の栄養状態もありますし…。いずれにしても心を鬼にして、ややスパルタになったほうがサボテンは強くなります。ただし急激な変化は避けてください。徐々に、がベストです。 T:なるほど、冬越しの記事をチェックして勉強します! 次の目標は開花かな。 K:いいですねぇ〜、開花したらぜひ教えてください。 家にいるときはライフワークのフラとは違う文化圏の匂いに囲まれたかった K:ところで、高橋さんご自身についてお聞きしたいのですが、フラダンスの先生なのですよね? お部屋がまったくハワイ感がないのは意外でした。 T:そうでしょ(笑)? 子供の学校の先生が家庭訪問でいらっしゃっても、「あれ、お母さんフラの先生ですよね?」って不思議がられます。でも、家にいるときはライフワークのフラとは違う文化圏の匂いに囲まれたかったので、その自分の気持ちを反映してか、家は自然と大好きな南米テイストになっていったんです。 K:フラダンスに関して教えてください。 T:まず「フラダンス」という呼称ですが、確かに一般的ではあるのですが、じつは「フラ」というのがハワイ語でダンスを意味するので、フラダンスだと、ダンスダンスになっちゃうんですよ。 K:"フラ"と言っているのは略して言っているのではないのですね!? 知りませんでした。 T:フラは古来よりハワイの人たちにとっては、常に生活と直結したものだったんです。例えば、言葉であったり、歴史であったり、祈りであったりと、フラにはそういう要素があるんです。あと、昔のハワイアンは文字を持たなかったので、その日のニュースを踊りで伝え合ったりもしていたんです。そういう意味ではカルチャーでもあり、自然と一体化したものでもあり、それらを伝承しているのがフラなんです。 K:これはまた意外な一面を知りました。ハワイのエンターテインメントとしか見ていなかったです。 T:いや、そういう方のほうが多いですよ。でも、歴史も長くて、300年前の人たちが作った曲が、現代に伝わっているなんて、なんかロマンを感じませんか? そのうちハワイにも西洋文化が入ってきて、文字を書き記すのも、インターネットを使うのも当たり前になりましたが、フラは、古来のものが生活と密着して語り継がれてきた文化なので、そこがまた奥が深いんです。極論を言えば、もしフラがなかったら、西洋文化が入ってくる以前のハワイの文化が伝承されなかったわけですから、フラを大切に育んできた先人たちの努力にも感謝です。 ちなみにフラは2種類あり、西洋文化がハワイに流入したのを境に、「古典フラ」と「現代フラ」に分かれているんです。ショーなどで音楽をバックに華やかな衣装で踊るのは主に現代フラで、打楽器とチャンター(打楽器を演奏しながら歌う人)のチャンティング(歌唱)に合わせて踊るのが古典フラという位置付けになっています。 K:なるほど、フラを通じてハワイを学ぶというのも粋なものですね。 人生を180°変えてしまったサンディーさんとの出会い K:ところで、高橋さんがフラを学ぼうと思ったきっかけはなんだったのですか? T:きっかけは、多分想像されているのとまったく違いまして(笑)。私の師匠にサンディー先生という方がいまして、私はサンディーさんの音楽が大好きで、高校時代、彼女の追っかけをやってたんです。 K:え、サンディー先生って、ひょっとしてあのサンディー&ザ・サンセッツのサンディーさんですか? T:そう! ご存じですか? K:もちろんです! 世代として、バンドのサンディー&ザ・サンセッツは知っていますし、何よりもサンディーさんはルパン三世の有名なエンディング曲「ラブ・スコール」を歌われていましたから、今でもサンディーさん=峰不二子ですよ(笑)。 【高橋さんの師匠サンディーさんはこんな方】 Sandii official: https://sandii.info/profile/ T:ご本人に伝えたら喜ぶと思います(笑)。 私が高校生の頃にサンディーさんの存在を知って一発でファンになりました。皆が進路を決めている時に、私は何の根拠もないんですが、たった1枚のCDが私に無限のインスピレーションを与えてくれて「あ、この人のところに行こう!」って思ったんです。当時サンディーさんはインドネシアの曲をたくさん歌っていたので、だったらインドネシア語を勉強したら近づけるのかなと思い、インドネシア語の専門学校へ通ったりしながら、思い切って事務所に電話して「高校生なんですが、何でもしますから働かせてください!」って頼み込んだんです。 K:驚きのバイタリティーですね! で、その結果は? T:もちろん働かせてなんかくれるわけがなく、でも「LIVEにおいで!」ってお誘いを受けて、そうして私のおっかけ人生が始まり、それから2〜3年した頃に、突如サンディーさんの音楽の方向性が“ハワイ”になったんです。 彼女は10代をハワイで過ごしていたので、ルーツに回帰したのかな。『サンディーズ・ハワイ』ってアルバムをリリースしたり、フラを踊っているビデオもリリースしたりして。 そして間もなく彼女がフラスタジオをオープンしたので、なら私もフラダンサーになる! そこに行けばサンディーにフラを習える! ということで私のフラ人生がスタートしました。 K:ビックリマンチョコもビックリのビックリですね! T:で、そこの会員になり、実際にレッスンに行ったら目の前に本人が座っていて、歌詞を書いていて、そりゃあもう「ひい〜〜!!」ですよ(笑)。ライブなんかより全然近い距離にいるんですよ! 参りました。 K:え、じゃあフラ自体に興味は… T:当時はまったくなかったですね(笑)。サンディーにだけ興味があったんです! でも、フラと相性がよかったのか、だんだん面白くなっちゃって。ハワイも知らず、運動神経もない私をここまで惹きつけるのって、何!? って。だって、ダンスって自分の中で一番嫌いなジャンルだったんですよ! しかも超人見知りだったし。 K:いやぁ、何がどこでどうなるか、わかったもんじゃないですね! T:そう! しかも、ダンスが上手にできるようになるとサンディーが褒めてくれるから、メチャテンション上がるじゃないですか! K:そりゃあ大好きな人に褒められるんだから上達もさぞ早かったんでしょうね。それで先生にまで登り詰めちゃうんだから、よほど相性がよかったんですね。じつは、編集部のスタッフAzもそのスタジオに通っているということで、今日は一緒にまいりました。 編集部スタッフAz:今、私もサンディーズ・フラスタジオに通っているんですが、去年、高橋先生がサンディーさんの後を継ぐということで、継承のための格式ある「儀式」が行われたんです。 K:最初はCDの中でしか声を聞けない雲の上にいた人と、ようやく同じ空気を吸えるようになったかと思ったら、それが師弟関係にまで発展し、今やその後を継ぐところに居る。これTVドラマ化できますね! でも、全ては高橋さんの情熱とバイタリティーの成せる技なのかなと思います。 T:確かに情熱の全てをそこに注ぎましたが、でもスポコンドラマ的なものではなく、意外とそこは自然な流れもあったように思います。 フラは植物と密接な関わりがある K:教える側に立つきっかけも自然な流れで行き着いたものだったのですか? T:そうですね、まだ生徒だった時のある日、サンディーさんに「フラをライフワークにしてね!」って言われたんです。その一言がこの道への決定打になったんです。1日10時間くらい練習もしたし、自分に舞い込んでくるチャンスには貪欲にチャレンジして来ました。その過程で、「教えてみる? 手伝ってみる?」、「はい!やります!」ってなったんです。当時はフラブームだったこともあり、爆発的に生徒さんの数も増えていき、サンディーさん一人で全員にレクチャーするのも大変だったので、教えるのをお手伝いさせていただくのも自然な流れだったのかもしれません。 K:高橋さんの濃厚な人生は、コロナ禍で閉塞的な時代を生きている人たちに聞かせたいお話でもありますね。人との縁(えにし)が夢に向かうパワーをくれるということを伝えたいですね。そしてまた、植物もパワーをくれますよね。 T:フラって身の回りにある自然と密接なんです。儀式などをするときは、フレッシュなグリーンで編んだレイを身につけるんですが、それは森から命をいただき、命が宿ったものを身につけることにより、そこに神様が宿り、それがお守りになっている、というような想いで儀式に臨むんです。つまり、フラは植物と密接な関わりがあるんです。 儀式を行う際に祭壇を組むのですが、そこには聖なる植物も置かなければならないので、多肉かどうかはともかく、植物と密接な関わりがあるのは確かなんです。 私がこうして多肉植物を愛し、そして地球の自然が育んだ自然石をそばに置くところも、どこかでそんなフラの文化と、大なり小なり繋がっているように思うからではないかと思います。 K:フラと大自然、大自然が育む多肉植物! 全ては一連托生ということですね。 さて、最後になりますが、ガーデンストーリーはさまざまなスタイルで園芸を楽しむ読者の皆さんにご愛読いただいています。読者の皆さんに一言いただけますか? T:え〜、私が!? そうですね…私、園芸に関しては本当に毎日が試行錯誤の連続なんですけど、植物に関する情報って、メディアを通じて容易に手に入るものですが、本当に植物との関係性を構築する上で重要なのって対話だと思うんです。毎日状態を見てあげて、話しかけてあげて、そんなふうに園芸を楽しめたら素敵だと思います。 皆さんも植物たちとの対話を楽しんでください! K:本日はお忙しい中ありがとうございました。 取材後記 高橋さんのなかなかロックンロールな半生にちょっと共鳴してしまい、多肉植物よりそっちのほうが気になってしまった今回の取材。帰り道に思ったのは、情熱を注ぐものがあると、人生はかくも豊かになるのだな、と。 今まで植物を通じて出会った人全てに言えるのですが、植物を愛する人って、豊かな人生を送っている方が多いような気がします。お金では買えない価値観を育んで来た人、とでも言ったほうがいいのかな。つまり、話をしていると引き込まれるとても魅力的な人が多いということです。この企画を通じて、今後もどんな出会いがあるのかとても楽しみですね。 高橋さんの多肉植物ライフが今後ますます面白い展開になることを祈っています! Information サンディーズ・フラスタジオ 2001年3月に渋谷に開校したフラ教室。10代からフラとハワイアンに親しみ、ハワイの伝統文化を深く学び愛するサンディーが、「アロマセラピー」をテーマにフラの心を伝えている。 レッスンは、現代フラ(アウアナ)、古典フラ(カヒコ)、タヒチアンなど多岐にわたる。渋谷本校、横浜校のほか、沖縄、広島、愛媛にも教室を展開している。 HP : https://hula.sandii.jp

-

園芸用品

【冬のガーデニング】ベランダにも置けるおしゃれ&コンパクトなビニールハウスで植物の冬越し