パキポディウムの王様とも称されるグラキリス。輸入株(現地球)と実生株とで異なる表情を魅せるマダガスカルの至宝は、昨今の塊根植物ブームの牽引役として、世界中の多肉植物愛好家たちを魅了しています。今回は、そんなグラキリスの魅力を余すことなく解説します。これから育てる人はもちろん、すでに育てている人にも、新しい発見があるかも!

目次

パキポディウムとは

パキポディウムはキョウチクトウ(夾竹桃)科に属する植物。根や幹、茎に水分を蓄え、肥大化したフォルムが特徴的な塊根植物(コーデックス)の中の人気種属です。

パキポディウムという名前は、ギリシャ語の「パキスポドス(太い足)」に由来しています。その珍奇な見た目に魅了され、パキポディウムを入り口に塊根植物にハマる方も大勢います。

主な原産地はマダガスカルを中心に、南アフリカ、ナミビア、アンゴラといった、アフリカ大陸南部で、その多くが岩場やインゼルバーグと呼ばれる広大な平原に孤立した丘陵地帯など、通常の植物であれば生育できない過酷な環境で自生しています。

現在は本記事でご紹介するグラキリスをはじめ、ウィンゾリーやマカイエンセ、ブレビカウレなど25種が知られており、そのうち20種がマダガスカルに由来するもので、マダガスカル島内には、まだ未確認の種が存在するといわれています。

マダガスカルは8,800万年前に大陸より分離した島国。

島内の生態系は独自の進化を遂げてきたため、パキポディウムのような摩訶不思議な植物が育まれました。

かつてはその樹液が心疾患の民間療法薬として用いられたそうですが、近年は観賞用植物としての乱獲が相次ぎ、種の存続が危ぶまれることに。そのため、現在はパキポディウム全種がワシントン条約で保護されており、国際間取引にはとても厳しい規制がかけられています。

グラキリスには「輸入株」と「実生株」がある

パキポディウムの中でも、その人気を牽引する品種「グラキリス」は、マダガスカルの南西部にあって“マダガスカルのグランドキャニオン”とも呼ばれるイサロ国立公園を中心に分布しています。

日本では意外にも昭和初期にはすでに持ち込まれており、珍奇な植物愛好家の中で人気が高く、親しまれていました。

世界中で人気となったグラキリスですが、一方でそれが仇ともなりました。原産国のマダガスカルは、現在、世界の最貧国の一つ。経済的に発展を遂げることができなかったため、国内に自生するグラキリスはまさに金のなる木ということで乱獲が相次ぎ、前述のワシントン条約での保護へとつながりました。

ちなみに、ワシントン条約の規制にはいくつか種類があり、グラキリスはCITES附属書Ⅱ類に該当する植物なので、輸出国政府の発行した輸出許可証があれば日本国内で売買が可能です。

こうして現在日本には、正規の手続きを踏んで輸入されたマダガスカルからの「輸入株」と、現地球の種子や帰化株からの種子繁殖による「実生株(みしょうかぶ)」の、2種類のグラキリスが流通しています。

ちなみに、輸入株は現地の球(株)という意味で「現地球」とも呼ばれます。

グラキリスの基本情報

学名及び通り名

Pachypodium rosulatum subsp. gracilius

パキポディウム・ロスラーツム亜種“グラキリス”

1880年代後半にフランスの植物学者ジョゼフ・ラ・バディーがこの種を発見し、その時点ではパキポディウム・ロスラーツムの変種とされていましたが、1999年、植物学者S.H.J.V.ラパナリヴォにより、グラチーリオス(Gracilius)と命名されました。

その語源は、特徴的な細い葉にちなんだもので、ラテン語でスリムであることを意味する“グラーチリス(gracilis)” と、葉を意味する“フォーリアム(folium)”を掛け合わせた造語とされています。

日本ではかつて、その見た目から「象牙宮」と呼ばれていた時代もありましたが、現在ではグラキリス、英語圏ではグラスィリアスと呼ばれるのが一般的です。

こうして小種名を得たのち、スイスのCITES(ワシントン条約)管理局の植物学者ジョナス M.ルーシーによって、2004年にロスラーツムの亜種※と認定されました。

※亜種とは、種として独立させるほどではないが、かといって変わり種扱いするほど異端でもない、という意味で、いってみれば遠縁の親戚みたいなものを表します。

分布

パキポディウムの故郷マダガスカルは、日本の1.6倍の国土面積を持つ、世界で4番目に大きな島国です。

グラキリスは、その南西部の高原地帯にある“マダガスカルのグランドキャニオン”とも呼ばれるイサロ国立公園(イザロとも呼ぶ)を中心に分布しています。

イサロ国立公園は、東京23区の1.3倍(81,540ha)の面積を誇る広大な自然保護区で、風と水の浸食によってあらわになった露岩、遮るものもない広大な平野、そして最大200mの深い峡谷で形成された、まさに秘境。

グラキリスは、そんな場所で自生しています。

[Parc National Isalo Image Movie]

グラキリス好きなら、ぜひ生で見てみたい憧れの自生風景。

しかし、東京からイサロ国立公園までの距離は直線で約11,800km、成田から直行便がないため、空路と陸路を使い2〜3日かけて到着するという、かなり過酷な旅になります。

世界の辺境や秘境を専門に扱う旅行代理店によると、最低でも70万円(ガイド込み)はかかるという高嶺の花の旅ですが、生きている間に一度は行ってみたいですね!

輸入株はそんなところから来たのですから、高価なわけです…。

秘境からはるばるやってきたと思うと頬ずりしたくなる。

グラキリスは夏成長型パキポディウム

典型的な砂漠気候である自生地のグラキリスは、雨季に水分(エネルギー)を体に溜め込み、乾季に太陽を浴びて成長し、再びやってくる雨季に備えます。

しかし日本は雨季と乾季という分け方ではなく、春夏秋冬と四季があるため、そこに当てはめると、グラキリスは夏に成長する夏成長型のパキポディウムになります。

というのも、パキポディウムの中には「光堂」という品種など、冬に成長する冬成長型のものもあるため、このように夏型と冬型で分けているんです。

グラキリスは、日本では春から秋にかけて成長し、冬は休眠、あるいは成長が鈍化します。

花や形状の特徴

花

成長点から伸びる20〜30cmの長い花柄(かへい)の上に、5枚の花びらをもつ黄色い花を咲かせます。

写真は育苗家のmanajambaさんが育てる実生株ですが、花の形状は輸入株も同様です。

輸入株の形状

マダガスカルからやって来た輸入株の魅力は、なんといってもぷっくりと肥えたボディ(幹)。

その色は、銅色、銀色、紫銅色とさまざまですが、どの株も赤ちゃんのお腹のようでもあり、キャラ立ちしたユニークな見た目は、一目惚れ必至!

この形状は、高温で雨が少ない自生地の過酷な環境で生き抜くため、水分と栄養分を幹に蓄えた結果なのです。

順応するまでの気の遠くなるような長い時間を考えると、たくましささえ感じます。

ラテン語の小種名どおりのスリムな葉は、濃い緑色。葉先が丸みを帯びているためシャープなイメージはなく、どちらかといえば優しいイメージ。

ボディから角のように生える枝にはトゲがあり、このトゲには外敵から身を守り、雨水や空気中の水分の取り込みを助ける機能があると考えられています。

このためか、硬く尖鋭的なサボテンのトゲに比べ軟質で、先端が折れやすいので扱いには注意が必要です。

実生株の形状

日本国内で種子繁殖された「実生株」は、いうなれば国産のため、最初から日本の気候に順応した、とても育てやすいグラキリスです。

ボディ形状は、幹にもトゲが無数に生えているため、丸く愛嬌のある輸入株に比べ、どちらかといえばシャープな印象。葉の形状は、輸入株と同じです。

幹肌の色は皮下の葉緑体の色が強く出ているので、輸入株よりも緑色が強く、観葉植物にも近い雰囲気を持っていますね。

成長スピードは輸入株より速いため、私の所有株の雑感ですが、3年で3.5倍ほどの大きさに成長します。

とかく輸入株にばかりフォーカスされるグラキリスですが、市場価値云々ではなく、純粋に実生株が好きでコレクションしている方も大勢いるんですよ。

買える場所と価格

輸入株(ベアルート株)の買える場所と実勢価格

輸入株は、大手園芸店やネットショップ、メルカリなどの個人間取引、ネットオークションなどで入手することが可能です。

ただ、税関法により、発根した植物は輸入できないため、現地で掘り起こしたものを輸出前に土を落とし、根を切った状態にします。こうして運ばれる未発根状態の株をベアルート株といいます。

業者はそれを発根させてから「輸入株」として販売するのです。

このように、販売棚に並ぶまでとても手間を要するため、2023年夏の時点では、形や大きさにもよりますが、輸入株はだいたい3〜5万円で販売されています。

また、ベアルート株を未発根のまま販売するケースもあります。この場合、発根にかける手間と時間がかかっていない分、ものによっては1万数千円程度で購入することも可能ですが、発根処理には経験と技術が必要なので、初心者は発根済みの株を購入することをおすすめします。

もともと高級塊根植物(プレミアムコーデックス)で高価だった輸入株グラキリスは、昨年までは高止まりのまま落ち着いている状態でしたが、2023年秋現在は円安や流通コストの上昇の煽りを受け、価格も緩やかに上昇傾向。当分値が下がることはないだろうと市場関係者は見ています。

都内の大手園芸店「オザキフラワーパーク」では、直径10cmくらいの株が、2023年10月1日現在では29,800円(税込)で販売されていました。

[オザキフラワーパークでの販売風景]

※お買い求めの際は事前に在庫の有無を店舗の方にご確認ください。

グラキリスはCITESⅡ類とはいえ、絶滅危惧種。そんな輸入株が、ネットをはじめとした市場で大量に出回っているのも不思議ですよね。ということで、日本でCITESを所管する経産省の野生動植物貿易審査室に聞いてみたところ、マダガスカル当局は、現地の“管理下”で採取されているものに対して正式な輸出許可証を発行しているので、それに基づいて輸入されている商品であれば問題なく購入できる、とのことでした。

しかし現地事情に詳しい方の話だと、この現地の“管理下”というのにもグレーな部分が多いのだとか。何はともあれ、絶滅危惧種の植物ですから、信頼できる売り手から購入し、入手後は大切に育てたいものですね。

実生株の買える場所と実勢価格

実生株も、大手園芸店やネットショップ、メルカリなどの個人間取引、ネットオークションなどで入手することが可能です。

グラキリスの実生株は、もともとは3〜4千円で気軽に買えたため、パキポディウムビギナーには最適な品種でした。

しかし昨今は、塊根植物がブームであったところに物価高も重なって、実生株から採取された種子が高騰し、実生株でさえ成株だと1万円を超えることも多くなりました。

大手販売店のバイヤーが「今や実生株も高級塊根植物(プレミアムコーデックス)となってしまった…」とつぶやいていたのが印象的ですね。

グラキリスの育て方 1「環境作り」

以下の図は、グラキリスの原産地、マダガスカル南部中央付近に位置するイサロ国立公園周辺の年間気候図です。

上図でも分かるように、現地は昼夜の寒暖差が激しく、常に乾燥している砂漠気候。

日本が冬に向かうにつれて、現地は雨季に入っていきます。

グラキリスのように原産地が一定地域に特定されるものにとっては、原産地の気候を知ることが栽培する上での参考になります。

このため、育て方の各項目の中でも、時折この原産地年間気候図(以下気候図)を参照して解説します。

【日照】

気候図によると、自生地での天候はわずかな期間の雨季を除けば、ほぼ晴れ。このため、グラキリス栽培には太陽が必須であることがうかがえます。

輸入株も実生株も、年間を通して惜しみなく直射日光に当て、風通しのよい場所で管理してください。

特に輸入株は、日本に来て日照が不足すると、種属が長い年月かけて培ってきたエネルギーの消費と備蓄のリズムが崩れ、速いときで1年、遅くても3年程度で枯れる恐れがあります。

輸入株は、ついこの間まで遮るものもないギラギラの太陽のもとで生きていたわけですから、育てる場合も、日の入りから日没までがっつりと太陽を浴びることができる屋外での栽培を推奨します。

※ただし、ベアルート株の発根管理中は屋内で慎重に管理してください。

室内で植物育成LEDランプのみで栽培することも可能ですが、この場合、できる限り出力(ワット数)の高いものを使用して、1株に対して1灯で照らすことをおすすめします(詳細は後述)。

ただし、夜間もLEDライトをつけっぱなしにするのはNG。

LEDランプを使用する上で重要なのは、グラキリスに昼夜の区別をつけ、自然界に即した成長のリズムを与えることです。

理由は下記に。

葉緑体を持つ植物は、日中光から得たエネルギーに体内で化学的な変化を起こさせ、成長に必要なデンプンなどを産生し光合成を行います。しかし、英オクスフォード大学の研究者ケイト・プリチャード氏の研究によると、パキポディウムの光合成は、葉の部分は前述の通常の光合成を行うものの、幹や茎の部分では、CAM型光合成といって、光のない夜間に光合成を行うことが分かっています。

ちなみに、これはパキポディウム・ラメリーという品種を研究した結果ですが、他のパキポディウムも同様と考えられています。

CAM型光合成は、サボテンを含む多くの多肉植物が行っている光合成方式ですが、グラキリスが通常の光合成と、このような特殊な光合成を使い分けるのも、マダガスカル特有の気候がなせる技なのですね。この理由から、株が昼夜の区別をつけ、健全に育つために、夜間はLEDライトを消し、暗所で管理しましょう。

【風】

風はあらゆる植物が健康的に育つための重要な要素の一つであるため、風通しの確保も重要です。

自生地でのグラキリスはとても風通しのよい環境で自生しているため、屋外においても、風通しのよい場所で管理してください。

屋内管理では風が圧倒的に不足しがちですが、完全屋内管理の場合はもとより、冬期のみ屋内で管理する場合も、窓際など風通しのよい場所を選びつつ、またサーキュレーターを併用して常に室内の空気が循環するようにしましょう。

ただし、同じ風でも、エアコンの風が直接当たる場所での管理は絶対に避けてください。

機械的に温度調節されたエアコンの風に植物が当たり続けると、成長に必要なさまざまな要素が阻害され、枯死する可能性が高いためです。

ちなみに、植物のある室内でのサーキュレーターの使用法を特集した記事があるため、ぜひ参考にしてみてください。

【植物のある部屋で使おう! サーキュレーター】

【鉢】

ユニークなフォルムが可愛い輸入株、トゲトゲした感じと可愛い葉のミスマッチ感がクセになる実生株。グラキリスはそのどちらも、鉢とのコーディネートで魅力がグッとパワーアップします。

原産地でのグラキリスは、いったいどこに根を張るのだろう? と首を傾げたくなるような岩場でも自生しているため、盆栽に使う浅鉢に植え替えて同様な環境で楽しむこともできます。

ただし、植え替えの際に根を圧迫したり細根を落とさないよう気をつけましょう。

上の写真は、愛好家のkoo_daiさん所有の輸入株2株ですが、浅めで濃色のラウンド鉢を使うことで、グラキリスの個性を邪魔することなく盆栽テイストが加わり、とてもお洒落なディスプレイになっていますね!

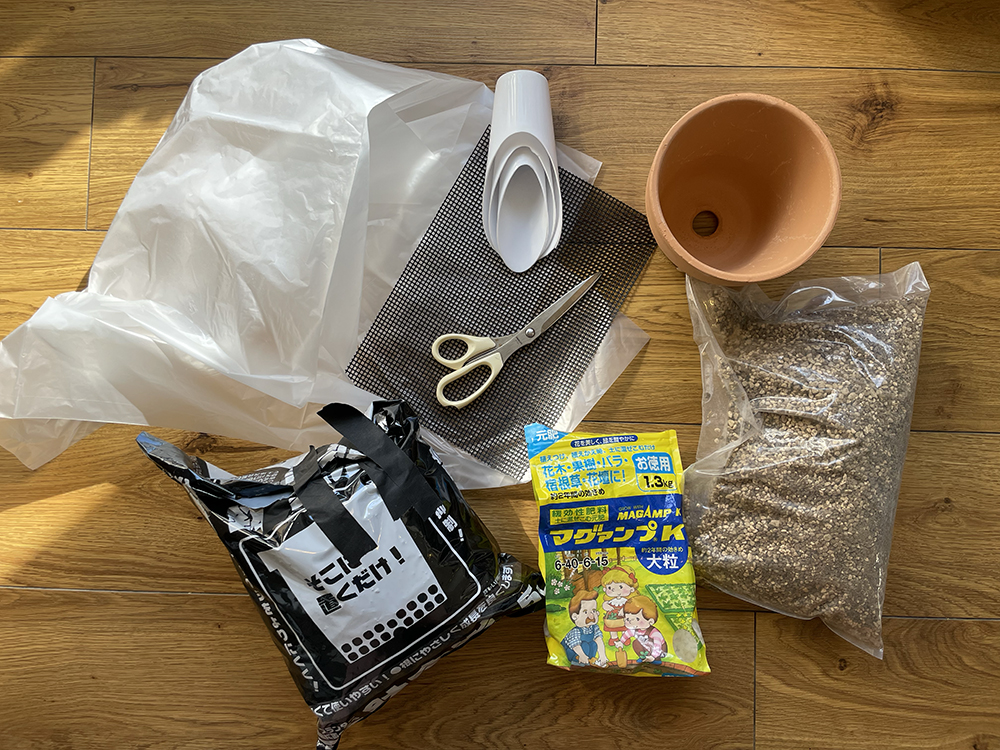

【土】

輸入株も実生株も、必ず水はけのよい土で管理してください。

市販の多肉植物用土(サボテン用土)でもOKですが、おすすめは生産者の作る用土か、自分でブレンドして作ること。

生産者の作る用土とは、サボテン農家などが独自に配合した多肉専用土のことで、大手園芸店やネットで入手できます。

自分でブレンドして作る場合のおすすめの配合は、小粒の赤玉土:3に、小粒の鹿沼土:3、小粒の日向土(軽石):2、パーライト:1、くん炭:1の5種類をベースとして、微量の堆肥と小粒のマグアンプKを少量加えてもOKです。

ただし、堆肥やマグアンプKは量が多いと間のびしてしまうため、微量を厳守してください。

グラキリスの育て方 2「冬の管理」

グラキリスの冬の管理方法には、休眠させる場合と、休眠させない場合の2パターンがあります。

休眠は現地では乾季に体力を温存するために行うものですが、日本ではそれを冬期に行います。

休眠にはメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 翌春の開花率が高くなる

- 根の量が増え、次の成長期に飛躍的に成長する

- 日本の四季に順応することで、強い株になる

【デメリット】

- 休眠中の管理方法を誤ると枯死する

「水やり」の項目で後述しますが、休眠中は水やりの難度が高くなるため、初心者の方は1〜2年経過し、栽培に慣れてから休眠にチャレンジすることをおすすめします。

「休眠させる」場合の冬越しのしかた

【輸入株・実生株共通】

グラキリスの休眠では、一般的な落葉樹が低温で乾燥した冬に向かっていくにつれ、エネルギー消費を行う葉を落とし、次の春まで意図的に活動を停滞させるのと同じことが行われます。

すなわち、休眠に向かうグラキリスは、カエデのような艶やかさはないものの、紅葉が見られます。

休眠させる場合は夜の気温が14℃を切るようになったら水やりも徐々に控えていき、やがて渇水気味にすれば、株は休眠に備えていきます。

やがて最低気温が12℃くらいまで下がるようになれば完全に落葉するので、このタイミングで渇水状態を強めれば、株は休眠に入ります。

しかし、グラキリスは皮下に葉緑体があるため休眠期もエネルギー変換(光合成)が行われており、にもかかわらず葉がないため、せっかく豊満なボディに溜め込んだ水分と養分の出納バランスが崩れ、硬かったボディが次第に萎えて柔らかくなっていきます。

休眠が初めての人は、これが枯死の前兆かと動揺しますが、用土表面が湿る程度の水を与えれば戻るので心配はいりません(詳細は後述)。

休眠中の温度管理ですが、日本の冬は自生地の冬より最低気温が低いため、輸入株、実生株共に自生地の最低気温12℃を切らないように注意しましょう。

前出の気候図で、現地の乾季である6〜8月の気温を参照に、昼夜の寒暖を与えつつ、渇水させつつで、休眠管理を行ってください。

原産地では休眠期=乾季を意味し、厳しい乾季を乗り切るためにほとんどのグラキリスが休眠します。休眠することにより成長ホルモンも活発になり、開花率も上がり、強い株になると考えられています。

「休眠させない」場合の冬越しのしかた

【輸入株・実生株共通】

休眠させない場合は、夜の気温が14℃を切るようになったら屋内に入れるようにします。水やりはペースを落としつつも、断水は行わずに、冬は人間が過ごしやすい室内環境で管理すれば、数枚の葉は紅葉し落葉しますが、多くの葉を残したまま越冬します。

休眠の有無は、直接的には翌春の開花率や、成長速度に影響しますが、休眠させないからといって成長が鈍化したり、まったく開花しないというわけではありません。そこはあくまでも株の個体差によります。

いずれにせよ、冬は屋内の陽当たりのよい場所で管理する

気候図を見れば分かるように、現地では最低気温が12℃を下回ることがないため、休眠の有無にかかわらず、冬は12℃以下にならないよう心掛けながら、屋内の陽当たりのよい場所で管理します。

ただし、日中12℃以上ある快晴日は、外で太陽に当ててあげると喜びます。

LEDランプ活用のすすめ

休眠の有無にかかわらず、屋内での管理には植物育成LEDランプの活用をおすすめします。

晴天時の点灯は不要ですが、曇天時や、室内の日照条件が悪い場合に威力を発揮します。

複数株ある場合は、グラキリス1鉢あたり15〜20W程度のランプ1灯、という感じがよいですね。

おすすめは、演色評価数 (CRI値)が最大値の100に近いフルスペクトルLED搭載のランプ。

この仕様は、太陽光に近い光を照射するため、冬季の日照不足をより高い精度で補ってくれます。

【ペットを買っている方は必読!】

パキポディウムに含まれる強心配糖体(cardiac glycosides)は、犬や猫にとっては猛毒であり、特に猫に関しては死に直結する場合があることが分かっています。

ペットがいるご家庭でグラキリスを室内管理する場合は、ペットが触れることができない場所に置くなどの注意が必要です。

万一ペットが葉や茎を口にし、嘔吐や下痢、呼吸が早い、息が荒い、食欲不振などの症状を起こした場合は、速やかに動物病院を受診してください。

グラキリスの育て方 3「水やり」

グラキリスの水やりには、大きく分けて3つのパターンがあります。

パターン① 成長期の水やり

成長期の春から夏にかけては、用土表面が乾いたら鉢底から溢れるくらい、たっぷりと水やりをします。

鉢底から溢れるくらいたっぷりとあげることにより、土中の不純物や空気を押し流し、根をとりまく環境をリフレッシュすることができます。

7〜9月といった盛夏は毎日あげてもOKですが、鉢内が長時間蒸れると根が傷むため、陽が落ちてから行うようにしてください。

パターン② 冬季の水やり【休眠させる場合】

【輸入株・実生株共通】

夜の気温が14℃を切るようになったら、水やりも徐々に控えていき、休眠準備のために半分以上落葉したタイミングで完全屋内管理に移行し断水しますが、完全に水断ちをするわけではありません。

休眠明けの立ち上がりをサポートする「細根」が枯れないように保つ必要があります。

方法は、輸入株の場合は週1回、暖かい午前中に霧吹きなどを用いて根の上部を湿らすような感じで、株元付近の用土表面に軽く散水します。

実生株の場合、実生株は、根の水切れが輸入株よりも早いため、週2回、同様の感じで散水します。

前出の「冬の管理:休眠させる場合」でも触れましたが、ボディが萎えた場合も、同様に用土表面に散水すれば硬さは戻ります。

ただし、軽くよりもやや多めの感じで散水し、できるだけ早く硬さを戻してあげてください。

休眠期はこの水管理の複雑さが初心者にとってハードルとなるようですが、要は毎日ちゃんと観察する、ということだと思います。

そして春に新芽が出てきたら、最初の1週間は用土表面が乾いたら霧吹きで多めにあげて、2週間ほどしたら鉢底穴から溢れるほどたっぷりと、といった感じで段階的に水やりを増やしていきます。

パターン③ 冬季の水やり【休眠させない場合】

【輸入株・実生株共通】

休眠させないとはいえ、株は外気温と日照時間の変化により乾季(休眠期)が近いことを悟り、根のパフォーマンスを落とし始めます。

成長期と同じサイクルで水やりを続けると、根の負担がかさみ、冬でも根腐れを起こすリスクが生じます。

このため、水やりは2週に1度、気温の上がる午前中に鉢底から溢れるくらいたっぷりとあげる程度にします。

また、水やり後1〜2時間は外気を取り入れたり、サーキュレーターを中風〜強風で回すなどして蒸発を促しましょう。

グラキリスの育て方 4「健康に育てるために」

【施肥】

施肥は、主に「ハイポネックス」など、規定量を希釈した液体肥料を、成長期に月1〜2回あげれば大丈夫です。

「ハイポネックス」の場合、希釈倍率は2000倍が該当するので、2Lのペットボトルに水を入れて希釈する場合は1cc、500mlのペットボトルの場合は0.25ccとなります。

ちなみに、市販のペットボトル飲料(国産メーカー)の場合、キャップの内側のラインすり切り1杯でおよそ1ccなので(写真上)、計量用具がない場合の目安にしてください。

【植え替え】

植え替えは、春(3〜4月)に行ってください。

秋〜冬など、根の活動が停滞に向かう時期に植え替えを行うと、細根がダメージを受け、以後の成長に影響を及ぼす可能性があるためです。

また、植え替え後の株も、2〜3年に1回を目安に植え替えを行いましょう。理由は、土の粒々感(団粒構造)がなくなって細粒となり、排水性と通気性が悪くなってしまうからです。

植え替え時は、繊細なタッチで細根を極力落とさないよう、1回り大きな鉢に植え替えます。

オーバーサイズだと鉢内が乾燥せず、根腐れを起こす可能性があります。

用土は、可能な限り植え替え前と同じ用土を使用することをおすすめします。

土には、元肥として「マグアンプK」の小粒タイプを1つまみ(5粒くらい)、あるいは大粒1つを砕いて混ぜます(なくても特段問題はありません)。

混ぜ込む元肥が多すぎると無駄に枝を伸ばす徒長を起こすので、微量を心がけてください。

水やりは、植え替え後2〜3日してから行います。

その際、発根作用を促す「メネデール」を規定量の半分ほど希釈してあげると、細根の成長促進につながります。目安としては、「2Lのペットボトルにメネデールのキャップ1杯です。

また、植え替え後1週間は屋内で管理してください。

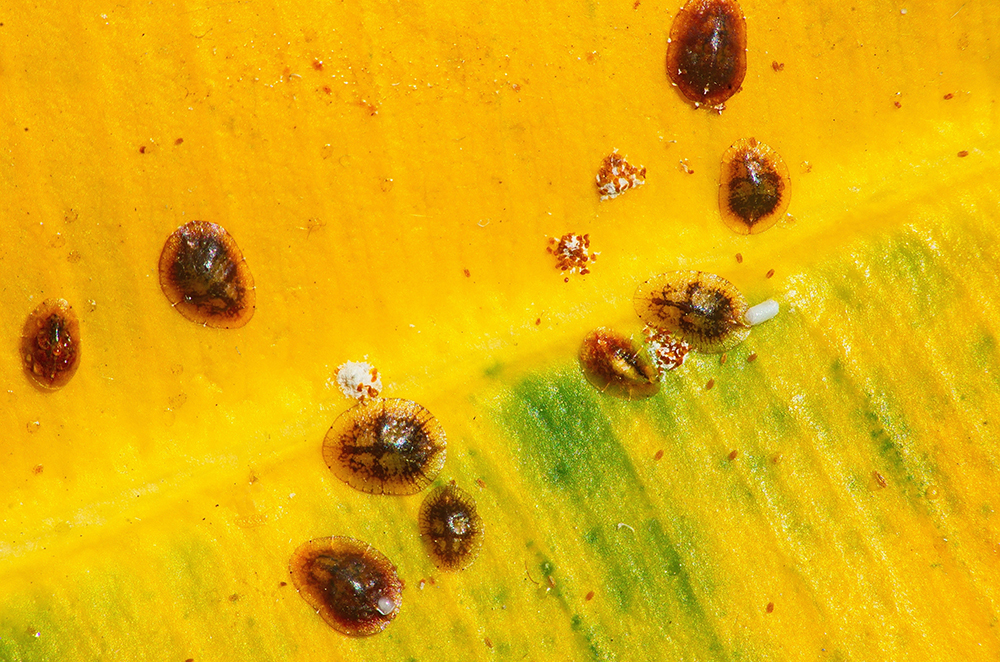

【注意すべき病害虫】

グラキリスは、低湿で風通しのよい環境で育てれば基本的に害虫がつくことはありません。しかし、これらの条件が悪いと、カイガラムシ(写真上)がついたり、葉に斑点が現れる斑点病になったりします。

特に注意したいのは、空気が乾燥する冬季。

屋内に取り込んだグラキリスの管理場所で加湿器を使用している場合はカイガラムシが発生しやすくなるため、多湿にならないように注意してください。

また、サーキュレーターの使用で病害虫へのリスクを軽減できます。

万一カイガラムシがついた場合は、爪楊枝や歯ブラシで葉を傷つけないように取り除いてください。

斑点病の場合は、斑点が現れた葉を取り除き、「GFベンレート水和剤」の希釈液を株元に散布してください。

多肉植物の天敵カイガラムシの予防的措置として、シーズン前に薬剤を散布するのも効果的です。

薬剤に「クロチアニジン」という成分が入っていると、当該成分が葉の内部に浸透し作用するため、より確かな効果が期待できます。

【注意】薬剤の使用は屋内では行わず、ゴム手袋、マスクをして屋外で行ってください。

グラキリスの太らせ方

実生株のグラキリスを輸入株と同様の形にするのは、出生と生育環境が異なるため基本的には不可能です。

ただし、個体差があるため絶対とはいえませんが、実生株を輸入株並みに太らせることは可能です。

その鍵は雨と風。

水やりに関しては基本雨任せにすると、実生株も輸入株も肥大化に効果が期待できます。

ジョウロなどを使い人の手で水やりをするのと異なり、降雨には人の手では再現不能な自然のリズムがあります。そのリズムが成長ホルモンに刺激を与えると考えられています。

しかし、時には2〜3週間雨が降らないこともありますが、そのバランスも自然のルールに委ねます。

2〜3週間水をあげないとボディが萎えますが、また雨が降れば元に戻ります。

実際、実生株を輸入株に迫る勢いで、いい感じに太らせている方に聞くと、成長期は梅雨を除き、水やりを雨任せにしているという声が多いので、試してみてはいかがでしょうか。

風ですが、植物は自然の風により不規則な力を受けることで、植物ホルモンの一種であるエチレン※が産生され、エチレン産生下で繊維が水を吸水すると、横方向への肥大が起きることが、2009年に発表された米国の国立アカデミーの研究論文をはじめ、いくつかの研究機関で報告されています。

※そもそもエチレンは、植物が本来行う縦方向への成長を阻害する物質だが、自然界では植物はそれを最適化できる能力がある。

このため、水(雨)も風も自然に任せて育てることで、肥大化が期待できます。

それを実証する実験をしたわけではなく、単に屋外に放置しているだけですが、私所有の実生株のうちの一つが、3年で縦横4倍近い大きさになったのも、その証左と捉えています。

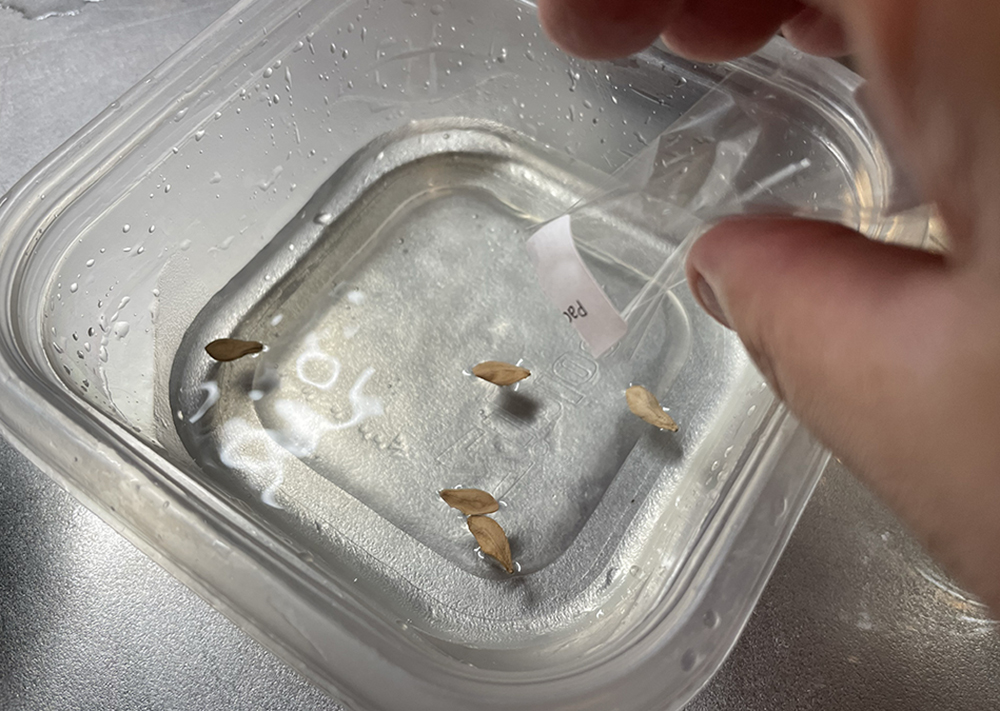

グラキリスをタネから育てる(実生を行う)

グラキリスをタネから育ててみるのも面白いですよ!

タネはメルカリやヤフオクで入手可能です。

メルカリだと2023年10月1日現在、10粒1,200円程度で販売されています。

入手したら、以下の手順でタネを播きます。いろいろやり方はありますが、私はこんな感じで市販の育種キットを使って行います。

- 「GFベンレート水和剤」の希釈液で消毒する

- 一晩水に浸す(極少量のメネデールを入れるのもよい)

- 小粒の赤玉土とバーミキュライトを5:5で混ぜた用土を作る

- 育種キットのポット部分のそれぞれの部屋に用土を入れ、水を張ったトレイにセットする

- タネを播く(置くだけでよい)※種まきは4〜5月上旬あたりに行ってください

- 蓋をして22℃以上の環境で管理する

以降は、水を2日おきくらいに替え、かつ絶やさないように腰水管理します。

10日前後で発芽するので、発芽後も40日くらいは腰水管理し、腰水終了後1年は用土の水切れに注意しながら、18℃以下に晒さないように育てます。

SNSで楽しもう!

インスタグラムで#グラキリスを検索すると、なんと19万5千もの投稿が!!

世のパキポディウマーたちはどのようにグラキリスを楽しんでいるのか、ちょっとのぞいてみましょう!

(写真左)yuichihisadomiさんの現地株は、5頭綴化(てっか)のとても珍しい株。綴化とは植物の成長点が突然変異したものを指し、グラキリスでこの状態を見たのは初めてです!

(写真右)sachasurianeさんの実生株はいい感じに太った良型。黒いラウンド鉢がまた似合う! この鉢はQUTOTEN.というブランド鉢で、sachasurianeさんはこちらのアンバサダーもされている方なのです。

(写真上)都心にお住まいのsatopakioさんは、広大な屋上庭園に輸入株がひしめき合うという、なんとも羨ましい環境! 青い空の下、無機質なコンクリートジャングルの中に突如出現した塊根オアシスのようですね。ぜひ一度お邪魔して、生で拝見したいところです!

studio_zokさんの輸入株グラキリスは、幹肌のカラーテイストが渋めで素敵ですね!

って、じつはこれ、陶器で作られた「陶植®︎」という、studio.zokさんオリジナルの作品なんです。

本物みたいでしょ? 葉は磁石で付いているので着脱可能なんです。冬越しグラキの再現もできるという芸の細かさは、世のグラキ好きを魅了するのではないでしょうか。

下記リンクよりお買い求めいただけます。

https://shop.studio-zok.com/categories/1599168

編集後記

いかがでしたか? グラキリス大特集。

この記事を書くにあたり、私も改めてグラキリスに向き合ってみましたが、その魅力を再認識し、惚れ直しました。

育て方に関しては、正直なところ正解はなく、今育てている人それぞれが自分なりの正解を持っていると思います。

日照とドライな環境さえ意識すれば、水やりのタイミングなどは次第に慣れていくものです。

ひとつ言えるのは、常に観察しながら育てること。

もちろん、好きなのだから毎日見てしまうのは当然かもしれませんが、毎日とは言わずとも、頻繁に細部を観察してあげると、愛着が増すばかりか、トラブル回避にもつながります。

うちの子もホント、ずーっと見てると、マダガスカルから来た子も、実生の子も、なんか喋りかけてくるような感じで、可愛くてしょうがないのです(笑)。

と、親バカぶりを発揮してしまいましたが、この記事を読んでグラキリスに興味を持っていただけたら嬉しいです。ぜひ育ててみてください!

きっと一日の半分以上をグラキリスのことばかり考えてしまうほど、ハマッてしまうと思います。

取材協力

『プロトリーフセレクションズ』

東京都世田谷区瀬田2-32-14 玉川高島屋S・C ガーデンアイランドB2F

プロトリーフセレクションズ直通 PHONES:03-6867-8787

URL: https://www.protoleaf.com

プロトリーフセレクションズInstagram:https://www.instagram.com/protoleaf.selections/

営業時間:10:00 a.m. 〜 8:00 p.m.

1/1(元旦)のみ休館

『オザキフラワーパーク』

東京都練馬区石神井台4-6-32

TEL : 03-3929-0544

URL https://ozaki-flowerpark.co.jp

営業時間:9:00~19:00

定休日:1/1〜1/2

Credit

文&写真(クレジット記載以外) / 編集部員K - ライター・エディター -

フリーランスのロックフォトグラファーの傍ら、サボテンを愛し5年、コーデックスに魅せられ3年を経て、2022年4月にガーデンストーリー編集部に参加。多肉植物関係の記事を中心に、精力的に取材&執筆を行う。飼い猫「ここちゃん(黒猫♂6歳)」に日々翻弄されている。

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

クラフト

材料はスーパーと100均で。穴を開けて通すだけ! 無病息災を願う節分飾り「落花生リース」をおしゃれに手…

家族の無病息災を願う「節分」。今年は豆まきだけでなく、飾って楽しめる特別なリースを作ってみませんか? 材料はスーパーのヒイラギと、100均の落花生などを用意して、総額700円。 魔除けとして飾ったあとは、小…