多肉植物の中でも最近注目を浴びているのが、コーデックス(塊根植物)。中でもパキポディウム人気が熱く、代表選手のグラキリスを中心に、その珍奇な風貌にファンが激増中です。今回は、読めば絶対手に入れたくなる! パキポディウムの魅力に迫ってみましょう。

目次

パキポディウムとは

皆さんはコーデックス(塊根植物)という言葉を聞いたことがありますか? 根や茎に多量の水分を含む多肉系で、ひと目見たら忘れられない珍妙な形をした植物です。ひと昔前だったら一部愛好家の間でしか話題にならなかったようなコーデックス。それが今、幅広い世代でブームとなっています。そんなコーデックス人気の牽引役を担っているのが、パキポディウム。今回の多肉狂いvol.2では、そんなパキポディウムの育て方や歴史などを、隅から隅までご紹介していきたいと思います。

ちなみに、インスタグラムで「#コーデックス」とハッシュタグ検索すると、その投稿数はなんと35.7 万件! 「#パキポディウム」だけでも24.4万件の投稿があり、いかにコーデックス人気の中でもパキポディウムが群を抜いているかがうかがえます。

パキポディウムは、キョウチクトウ(夾竹桃)科に属する植物で、マダガスカルを中心に、南アフリカ、ナミビア、アンゴラといった、アフリカ大陸南部にまで分布しています。キョウチクトウは大気汚染に強いため、日本国内では幹線道路沿いの街路樹にも使われるほど環境順応性が高いタフな植物。したがってそこに属するパキポディウムも同様で、いかにタフかは、その形が証明しています。

原産地(特にマダガスカル)は日本とは季節が反対の南半球に位置するため、5~10月が冬にあたる乾季となり、この期間はほとんど雨は降りません。また、気温もしばしば10℃を下回ります。そして11~4月が夏にあたる雨季となり、この時期に年間降水量のほとんどが降ります。雨季の気温は日本の夏のように猛暑となることはなく温暖な気候です。

しかし、この地図でも分かるように、マダガスカルは日本と同じく周囲を海で囲まれた島国。このため、熱帯低気圧がやってくると激しい風雨に晒されます。そんな飴と鞭の環境に順応するために、パキポディウムは長い年月をかけて茎を肥大化させて、自らを貯水タンクにして、あの独特な形へと進化を遂げました。

ゆえに、パキポディウムという名もギリシャ語の「パキスポドス(太い足)」に由来しています。ちなみに、トゲにもちゃんと意味があり、鳥や獣などの外敵から身を守り、雨水や空気中の水分の取り込みを助けるという2つの機能を果たします。いやいや、植物の進化って凄いですね! その進化も、地球の未来が長いものと考えれば、まだまだ途中に過ぎないのかもしれませんね。

輸入株と実生株

パキポディウムには原産地の南アフリカやマダガスカル諸島から輸入された「輸入株」と、輸入された株から種子を採取し、国内で発芽、栽培、採種を何世代にも渡り繰り返してきた「実生株(みしょうかぶ)」の2種類があり、両者にはいくつかの明確な違いがあります。パキポディウムの人気品種グラキリスを例にとってみてみましょう。

【輸入株】

- 値段:高価(数万円〜十数万円) 日本の法律では発根した株を輸入できないため、原産地マダガスカルで掘り起こし、根を切った状態の株(ベアルート株)を業者が輸入し、業者から仕入れた園芸店が発根管理し、発根を確認してから販売するのが一般的。そうして発根させた株は数万円するのが普通で、オークションなどの個人間取引を使ってベアルート株を安価に購入することも可能。しかしこの場合、発根させるための知識と手腕も問われ、また個体によっては発根しない可能性もあるため、投機性も高い。現在は円安とブームという2つの要因から価格も高止まりしているが、園芸関係者の話だと、この先まだまだ高値を更新していくとの見方もある。

- フォルム:現地の自然環境に順応すべく進化したフォルムは珍妙にして雄々しく、また味わい深い。

- 栽培難易度:「中級」 原産地の自然環境同様に、成長期の夏は存分に太陽に当て、風雨にも晒すなど、あまり神経質にならずに屋外でワイルドに育てると、ボディも硬く、よい株に育つ傾向にある。ただし、日本の夏は多湿のため、雨が続くような時は屋内に取り込んだほうが無難である。冬も原産地では氷点下になることがないため、栽培環境が13~14℃を下回らないよう注意することが必要。未発根で購入した株も、発根さえすればタフに育ってくれる。

- 醍醐味:なんといってもその独特のフォルム。自然の為せる業とはいえ、子どものお腹のようなフォルムには愛嬌を感じずにはいられない。※決して中年おやじのお腹とダブらせてはいけない。

【実生株】

- 値段:安価(数千円〜1万円台前半)

- フォルム:輸入株と比べると、写真の通り同一の植物とは思えないほど異なるフォルムをしている。言ってみれば、輸入株が海外からの転校生なのに対し、実生株は日本で生まれ育ち、日本の教育(栽培)に順応した在校生なので、差が出るのも当然といえば当然だが、実生株も室内で甘やかさずに、屋外で放任気味に育ててやれば、ツルツルまん丸な転校生に対し、無骨ながらも国産にしか出せない、とんがった魅力たっぷりの株に育ってくれる。

- 栽培難易度:「初級」 国内の気候に順応しているため、シーズンごとの基本的な管理方法さえ覚えておけば、初心者でも容易に育てることができる。

- 醍醐味:いかに輸入株のような肥満な個体に育てることができるかだが、その道程は決して厳しいものではなく、むしろかなり楽しい。また、種子から育てると、我が子のごとく愛着が湧く。

パキポディウムは、輸入株、実生株共に花が咲きます。そしてその花で自家受粉が可能なため、自分で種子から増やして楽しむこともできるんです!

自家受粉とは、受粉に他の個体を必要とせず、同一個体内で受粉できることを指します。やり方は簡単なのですが、私もまだやったことがないので、行う際にレポート記事にする予定。これからチャレンジする人は一緒に自家受粉を体験しましょう!

パキポディウムはどこで買えるの?

パキポディウムは、一般的なお花屋さんではほとんど取り扱っていません。大型園芸店や、多肉植物専門店、生産者や小売業者のWebサイト、ヤフオクやメルカリなどの個人間取引などで購入することができます。

しかし、偶然立ち寄った街のお花屋さんで、パキポディウム・ラメレイが売られていたことがありました。聞いたところ、ラメレイの流通は大変多いので、仕入れるのも容易とのこと。ラメレイに限らず、欲しいパキポディウムがある場合は、品種を決めておいて、最寄りの園芸店でそれが取り寄せられるかどうかを一度問い合わせてみるのも手だと思います。

パキポディウムの種類

憧れのグラキリス

パキポディウムのアイコン的存在にもなっているグラキリス。マダガスカルの南西部にある、“マダガスカルのグランドキャニオン”とも呼ばれるイサロ国立公園を中心に分布しています。「象牙宮」という和名を持ち、日本ではかなり古くから親しまれている種類です。グラキリスの魅力といえば、ぷっくりと肥えたボディ。ジブリアニメの某キャラを彷彿とさせ、誰もがその形に魅了され、とても愛着が湧きます。しかしそのボディ、前述の「輸入株と実生株」のところでも説明したように、輸入株と実生株とでは見た目がかなり異なります。実生株のボディは輸入株ほど太っておらず、また、表面がなめらかな輸入株に対し、実生株はサボテンのようにトゲに覆われています。

フォルムの好き嫌いが分かれるにしても、決定的に両者を分けているのが価格。輸入株は2〜3万円するのが当たり前で、昨今のブームや円安の影響もあり、さらに上昇気味です。これに対して実生株は、小さいものだと2〜3千円、実生3年でそこそこ形が仕上がっているものでも5〜8千円と、ほとんどの場合1万円以下で入手可能です。グラキリスは、輸入株・実生株ともに、梅雨時や酷暑、厳冬期の基本的な管理方法さえ勉強すれば、パキポディウム初心者でも比較的容易に育てることができます。

入手も容易なラメレイ

全身をビッシリと長いトゲに覆われたラメレイは、パキポディウムの中では最も入門に適した種類。なぜなら、丈夫で成長も早く、入手も容易だからです。多肉植物専門店以外にも、街の園芸店でラメリーという呼び方で販売されていることも多く、価格も2千円前後と、大変リーズナブルです。実際に私も近所の園芸店でたまたま販売しているのを見つけ、幹も太く、元気旺盛な個体を1,600円で購入しました。

ラメレイは他のパキポディウム同様、マダガスカルが故郷で、自生しているマダガスカル南部では5〜6mにもなる大きな株が、まるで椰子の木のように頭頂部で大きく葉を広げています。その見た目から「マダガスカルパーム」と呼ばれることもあります。冬がある日本ではそこまで大きくなることはまずありませんが、とにかくタフなので、その強さを活かして他の種の台木として使われることもあります。

名前からしておめでたいブレビカウレ(恵比寿笑い)

お饅頭が飾りをつけたみたいな形が可愛いブレビカウレは、その姿にぴったりな「恵比寿笑い」というおめでたい和名でも親しまれているパキポディウム。昭和30年代にはすでに日本に輸入されていて、その時からこの和名で呼ばれていました。

こちらもマダガスカル原産ですが、他のパキポディウムに比べ標高が高い場所に自生している“高山性パキポディウム”という、ちょっと変わった種類です。石場が多いところに根を這わして自生しているためか、根はとてもデリケートで、高価な輸入株を手に入れた場合、湿度の高い日本では、蒸れによる根腐れに注意して育てる必要があります。万一根腐れを起こした場合、そこを切り取って前出のラメレイに接木するという人も多いようです。

対して実生株は、日本の気候に順応しているため、湿度にも強く、とても育てやすいです。ただし、グラキリス同様、輸入株と実生株ではフォルムにもかなり違いがあります。私個人的には、前衛芸術作品のような個性的なフォルムが魅力の輸入株より、お饅頭みたいな実生株のほうが可愛げがあって好きですね。そんな私が育てている実生株が、春先に黄色い花を咲かせまして、これがまたとても愛おしくて、花ごと食べちゃいたくなりまし(笑)。 ※毒性があるので食べてはいけません。

ちなみに、このブレビカウレ(恵比寿笑い)とデンシフローラムという種類とを交配して作り出されたハイブリッド種デンシカウレ(恵比寿大黒)というのもあり、ノペッと横に広がっていく恵比寿笑いに対し、デンシカウレ(恵比寿大黒)は上に成長していきます。両方とも可愛いですが、これは好みですね。

価格は、小さいものだとブレビカウレ(恵比寿笑い)もデンシカウレ(恵比寿大黒)も数千円で買うことができますが、後者のほうが高価にはなります。

撮影協力:ヨネヤマプランテイション本店

URL:http://thegarden-y.jp/shop/ypt.html

Instagram:https://www.instagram.com/thegarden_honten/

神奈川県横浜市港北区新羽町2582

TEL 045-541-4187

コーデックスの品揃えの豊富さは見事! 人気店のため、目当ての商品が売り切れの場合もあり、事前に在庫の有無を確認することをおすすめします。

世界最大級のパキポ、ルテンベルギアナム(鬼に金棒)

自生地マダガスカルでは国土の広範囲に分布するルテンベルギアナム。名前の由来は、マダガスカルで27歳という若さで非業の死を遂げたドイツのプラントハンター「クリスチャン・ルーテンベルク」に因みます。と、せっかく著名な探検家のかっこいい名前がついているのに、和名がなんと「鬼に金棒」。しかし、小さめのトゲをまといながら上に棒のようにただひたすら伸びていく姿は、まさに鬼の金棒そのものです。そんな金棒も、自生地マダガスカルでは10mにも届くかというほどまで成長し、「世界最大級のパキポディウム」と称されるほど、巨大になります。

実生株も大変成長が早く、冬がある日本では自生地ほど巨大にはならないものの、うまく育てられれば2〜3mはいってくれます。こう聞くと、興味をそそられますよね?

しかし残念ながら、細葉を規則正しく出しながら、ただただ上に大きく伸びていくその成長過程がシンプルすぎて面白くないからか、はたまた、成長の早さゆえに幼苗期を長く楽しめないからか、パキポディウムの中では不人気ぶりもナンバーワンの種類なのです。故に流通量も少なく、希少な割には3〜4千円で買えることもあり、もしかしたら今狙い目のパキポディウムかもしれないので、あえてここでご紹介します。というか、私自身、「ルテンベルギアナム」が好きだから(笑)。自分で育ててみると分かりますが、他の追随を許さない成長の早さは、とても気持ちいいですし、幹の成長痕がみるみるうちに木質化していく様子は、結構クセになります。

私は今、このルテンベルギアナムの実生にもチャレンジしているので、その様子はいずれご報告いたします。ルテンベルギアナム、個人的に超おすすめです。

白銀の肌と薄紫の輪郭を帯びた白花が美しいサンデルシー

サンデルシー(サウンデルシー)は、パキポディウムの宝庫、マダガスカルから海を隔てた南西に位置するアフリカ大陸最南の国、南アフリカ共和国が原産のパキポディウム。白銀色に輝くすべすべした表皮の肌触りはとても上品で、ちょっとカールした葉の間から覗く、細長く鋭いトゲが特徴。見た目のイメージ通り、「白馬城」という和名がついています。中世ヨーロッパのお城を彷彿させるようなエレガントさと、そのお城を槍隊が守っているような勇ましさを兼ね備えた、大変美しいパキポディウムです。ちょっと紫に縁取られた白い花を咲かせるのですが、これがまた美しいのです。

サンデルシーの自生地の南アフリカは、マダガスカルよりも気温が低いため、寒さにも強く、雨ざらしでもグングン育ち、初心者でも育てやすいタフさも魅力。この花も雨ざらしで放っておいて、知らないうちに咲きました。

じつは、サボテン専門だった私が初めて興味を持ち、手に入れたパキポディウムが、このサンデルシーでした。当時はコーデックスの実態をあまり知らなかったのですが、店主から「これ育て始めたらサボテンに戻れないかも…」と意味深なことを言われ、ならば挑戦してサボテン愛を再確認しようじゃないか! と、購入したのが2年前。サンデルシーが私のパキポディウム世界への呼び水となりました。

店主の言う通りに、直射日光をガンガン当て、水やりは毎日夕方にジャンジャンあげて育てていますが、そんなのサボテンでは考えられません(サボテンのケアはもっとデリケート)。でも、パキポディウムはご覧のように、たくましく育っています。

お値段はお手頃な3〜4千円くらいです。輸入株はそうはいかないですが。

パキポディウムでは珍しい赤い花を咲かせるウィンゾリー

その情熱の赤い花見たさに、世のパキポディウムファンから羨望の眼差しを浴びるウィンゾリー。パキポディウムの多くは白か黄色の花を咲かせますが、マダガスカル最北部に位置するアンツィラナナ州を中心に分布するバロニーと、ここでご紹介するウィンゾリーの2種だけは、情熱的な赤い花を咲かせます。

ウィンゾリーはバロニーの変異種。アンツィラナナ州と、南西に下ったマジュンガ州との州境付近にある、過去の戦争で使われたウインザー砦付近に自生するバロニーのうち、幹が特に肥大化するタイプのもののみ、採取地のウインザー砦に因んでウィンゾリーと名付けられました。

そんな希少性もあってか、現地では盗掘が相次ぎ、その結果、後述するワシントン条約でも最高位のCITES Ⅰに分類され、特例を除き一切の輸出入および取り引きが禁止されています。お店やネットなどで輸入株と称されるものがどのような経緯で入ってきたのかは不明ですが、現在一般に入手可能なものの多くは実生株で、しかも流通量はごく僅か。そのため、手に入ったらラッキーと思って、幸運の赤花が咲くまで大切に育ててほしいです。

基本種のバロニーに比べると全体的に小ぶりの品種なのですが、小さいうちからぷっくりと太って、熱燗を飲る時の徳利のような姿にはとても愛嬌を感じます。また、開花率もバロニーより高いため、その情熱の赤い花見たさに、世のパキポディウムファンを熱狂させてもいる品種です。入手のしにくさもあってか、価格は実生3年ほどの株で大体1万5千円前後から。

私の育てているこの実生4年目の株も、購入時は実生1年未満で1万5千円でした。でも、開花はまだ当分先かな・・・。ちなみに、基本種のバロニーは今、種から育てているんですが、なんと昨日! 発芽しました。記事の公開に合わせてくれたのか、出たがりな子だ(笑)。そちらのレポートも、いずれしますね。

【そしてこの記事公開から8ヶ月目のバロニー】

種は5つ蒔き、そのうち3つが発芽し無事成長中!

一番大きい子(写真)は高さ9cmになり、顔つきも”らしく”なってきました。

パキポディウムの育て方

- 用土

水はけのよいものを使用します。ホームセンターなどで入手できる多肉植物栽培用の用土を買えば問題ありません。

- 水やり

映像はグラキリスの水やり風景ですが、水を浴びた瞬間、銀色の肌が緑色に変化する様子がクセになります!

その水やりですが、春〜夏は成長期にあたるため、夕刻以降に映像のようにたっぷりと与えてください。但しこれは屋外の雨ざらしの環境で栽培している場合であり、室内栽培など、状況によっては間隔を変える必要があります。水やりのタイミングを見極める上で役立つのが竹串。株と鉢の縁の中間地点あたりで土に竹串を深めに刺して、抜いた時に先端から柄にかけて湿った土がついていれば、まだ水のやり時ではありません。この場合、1〜2日待ってから再度竹串を刺し、土の中が乾いたことを確認してから水をやりましょう。

秋から初冬にかけては冬に備えて根の給水性能を徐々に落としてくるため、土の中の状況をさらに繊細に確認しながら水やりを行います。

冬は完全に水断ちして休眠させるのが一般的ですが、根は生きているので、たまに霧吹きで用土表面を湿らせる程度の水を与え、3月中旬あたりから徐々に水をやり始めましょう。

- 日照

パキポディウムは、春から夏にかけて旺盛に成長するため、この時期の日光が大好き。翌年も元気な株にするためには太陽光は必須。外栽培・室内栽培を問わず、太陽光を存分に当ててください。ただし、ずっと室内で栽培していたものをいきなり直射日光下に置くと葉焼けを起こしてしまう可能性が高いので、この場合は徐々に太陽に当てるようにしましょう。どうしても日照が確保できない場合は、植物育成ライトを活用してみるのも手です。

外栽培の場合も、冬場は室内に取り込むことになるので、植物育成ライトの活用はおすすめです。

- 風

パキポディウムは、自生地でかなりの風雨に曝されながらタフに育っています。これはパキポディウムに限らず、植物栽培全般にいえることですが、元来自然のものなので、自然の状況に近い環境を作ってあげることで、株は健康に育っていきます。そういった意味では、室内の無風の状態というのは彼らにとって不自然な環境なので、室内で栽培する場合は、空気を循環させるためにも、サーキュレーターの使用を強く推奨します。

- 肥料

市販の多肉栽培用土を使っている場合、元肥は含まれているので、特に与えなくても大丈夫ですが、春から夏の成長期には、月2回程度なら、ハイポネックスなどの液肥を薄く与えてもよいと思います。ただし、与えすぎはトラブルのもとなので、注意してください。自分で土を作り込む場合は、植え替えの時にマグアンプKを元肥で混ぜ込むようにします。夏場はメネデールなどの活力剤を2週間に1回程度与えると元気に育ちます。

- 植え替え

一部の品種を除き、パキポディウムは基本的に成長が早いです。鉢底から根がちらほら見えるようになったら、一回り大きい鉢に植え替えると、より株の成長を促進します。あまり大きな鉢にしてしまうと、土中の水分が蒸発するのに時間がかかり、根腐れの原因となります。

- 発根

未発根のベアルート株などを入手し、発根を促したい場合は、入手した株の、親株から切り離した切り口(そこだけ不自然なのですぐに分かります)部分に発根促進剤『ルートン』を塗布し、放置します。それに加え、念を押したい場合は、希釈したメネデール液を、たまに霧吹きで吹きかけてあげると、さらに効果があるかもしれません。ただし、前述の通り、ベアルート株は絶対に発根することが保証されているわけではないので、根気勝負となるでしょう。“根”なだけに。

また、根腐れや病気などのトラブルがあった場合は、患部を切り落とし、発根を促しますが、その際も上記と同様の発根方法を取ります。切断に使うカッターの事前消毒は、くれぐれも忘れないように。

冬越しにチャレンジしよう

夏は放っておいても元気に成長するパキポディウムですが、冬の管理「冬越し」は神経を使うところ。というのも、冬越しに失敗してそのまま枯れてしまう、なんてことが結構多いのです。ちなみに、夏型のパキポディウムは、本格的な冬に入る前に葉が紅葉し、最終的には全ての葉を落として休眠状態に入ります。パキポディウムを初めて栽培する人の中には、これを枯れたと勘違いする人が多いのです。植物が休眠状態に入ることは、ライフサイクルを持つ生き物としてはごく普通のこと。銀杏や楓の葉も紅葉し、やがて冬を迎えると落葉し、枯れ木のようになりますよね。葉がなくなれば、そこから水分が蒸発することもないので、見た目は枯れ木みたいでも、根や幹が蓄えた最低限の水分だけで生きていけるのです。冬の休眠は、植物が次のシーズンにさらなる成長をするための大切な体力温存期間。パキポディウムも同様で、彼らを健康に成長させるためにも、このライフサイクルを与えることは重要です。

そこで試練となるのが冬の水断ち。初心者にとっては、手ずから枯らしてしまうんじゃないかと怖くなる人も多いでしょう。でも怖がらずに、水を断ち、冬の寒さを与え、見守ってください。そして、次のシーズンを生き抜くスタミナを養ってあげましょう。

ただし、休眠中とはいえ、生きているので、たまに(週1くらい)霧吹きを2〜3回して、土の表面を若干湿らせてください。また、寒さを経験させるといっても、さすがに氷点下になると枯れる恐れがあるため、冬の温度管理の目安としては、13〜14℃は下回らないようにしましょう。

パキポディウムはサボテン好きにもおすすめ!

同じ多肉でも、サボテンを育てている人は、水やりを学ぶのに結構時間をかけた(かけている)のではないでしょうか? 鰻店修行の「串打ち3年、裂き8年、焼き一生」のように、明確な年数はありませんが、サボテン栽培には失敗を繰り返しながら学ばなければいけないノウハウがいくつもあります。

対して、パキポディウム栽培は、懇意にしている園芸店店主が「サボテンの苦労が馬鹿馬鹿しく思えるくらい育てやすい」と言うくらい、初心者を大歓迎してくれます。多肉界の双璧ともいえる両者、は同じ「トゲモノ」。サボテン好きはパキポディウムも好き、パキポディウム好きはサボテンも好き、ならば一緒に育てちゃいましょう! 私もそうですが、まるでウサギとカメを育てているようで、なかなか面白いですよ! パキポディウムは、サボテン好きには特におすすめしたい植物です。

SNSに投稿しよう! パキポディウムの上手な写真の撮り方

「写真はね、ハートが感じたまま撮ればいいんだよ」と高名な米国人フォトグラファーは言いますが、そういうわけにもいかないので、不肖ながらカメラマン経験のある私が説明させていただきます。写真には「日の丸構図」というものがあり、これは文字通り、被写体を構図の中心に置くことで、日本国旗のような配置になり、ダサい構図、と、されています。もちろん、あえて構図としてそうする人も大勢いますが。

では、どうすればCoolなカットを撮ることができるか、答えは簡単、日の丸構図を避け、被写体のパキポディウムを中心からずらせばいいだけです。これはインスタにアップする際に、いろんなところで使える技、って技ってほどでもないか… でもどうです? グラキリスに、なんかLIVE感が加わって、空を見ているように見えませんか?

あと、全体像を撮るより、引き算するっていう感覚で、品種の特徴的なところを切り取ったほうが、ドラマチックな写真が撮れます。下の写真の場合、輸入株グラキリスのアイコンといえばやはり、まん丸なわがままボディーなので、それをドアップにすることにより、「我ここにあり!」といった存在感がアピールできます。

話しかけながら撮る

相手は植物といえど、立派な生き物です。心を通わせなければいい写真は撮れません。その都度、話しかけましょう。きっといい表情を見せてくれますよ。

パキポディウム豆知識

ペットを室内飼いしている場合は十分に注意を!

パキポディウムが属するキョウチクトウ科の植物には強心配糖体(cardiac glycoside)という毒性がある、という検証結果が「AMERICAN JOURNAL OF BOTANY」という米国の植物系学術誌に記載されています。強心配糖体とは、人間にとっては心不全の薬にも用いられる成分ですが、犬や猫にとっては毒であり、特に猫に関しては死に直結する猛毒であることが分かっています。同様の成分がパキポディウムにも含まれるため、ペットがいるご家庭でパキポディウムを栽培する場合は、ペットが触れることができない場所に置くなどの注意が必要です。

特に猫は、ちょっと珍しいものが自分の縄張りに入ってくると、必ず匂いなどを確かめに行く習性があります。匂いを嗅ぐだけならいいのですが、パキポディウムの葉を好物の猫草と思ってかじってしまう場合もあるんです。大切なペットがパキポディウムの葉なり茎なりを口にした場合、嘔吐や下痢、呼吸が早い、息が荒い、食欲不振などの症状を起こすことがあります。もしこれらの症状を見せた場合は、原因の一つとしてパキポディウムを考え、速やかに動物病院に連れて行ってください。夜間であっても早急に夜間診療を行っている動物病院に連れていくことをおすすめします。

知らないとは恐ろしいもので、我が家も猫を飼っていて、冬季はパキポディウムたちを室内に取り込むため、これを園芸店の店頭で聞いたときには全身から血の気が引きました。対策として、IKEAで植物用のアクリルガラスケースを購入し、猫が触らないよう、そこで冬場の管理をするようにしています。

飲めるの!? 食べられるの!?

飲むなー! 食うなー! とふた言で済むのですが、一応ご説明しますね。

前述の「AMERICAN JOURNAL OF BOTANY」誌の中に、パキポディウムの毒性について、21の既知のパキポディウム種のうち16種を育てて検証を行った結果、背が高い品種ほど毒性が高い、という記載があります。背が高いというと、ルテンベルギアナムはまず毒性が高いということが予想されます。このほか、ラメレイやサンデルシーも自生地では背が高くなるので、これらも同様でしょう。このように、パキポディウムはその多くが強い毒性を持つ植物なので、茎を食べたり、抽出した液を飲んだりは決してしないでください。特に小さなお子様のいるご家庭では要注意です。万一口にしてしまった場合は直ちに病院へ。また、茎や葉から出た液体が手などについた場合は、かぶれる恐れもあるため、石鹸などでしっかりと洗い流してください。ちなみに、学術誌の検証は現地球(輸入株)を用いたものですが、どこかの研究機関が“実生株は安全だ”という検証結果を出さない限り、実生株も毒性は同様のものと考えておいたほうが無難かもしれません。

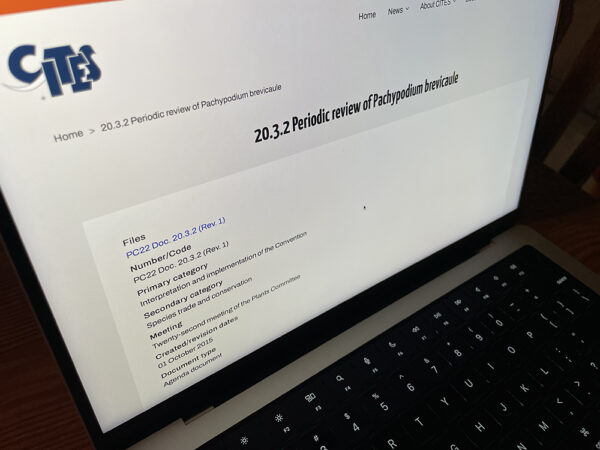

ワシントン条約で護られているパキポディウム

ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)、略して CITES(サイテス)とも呼ばれますが、この条約は、絶滅の危機に瀕した動植物を乱獲や密猟から国際的に保護し、種の保全を図るために1973年(昭和48年)に米国ワシントンで採択された条約で、日本も1980年(昭和55年)から発効しています。

【ワシントン条約は下記3つのカテゴリーに分かれています】

- CITES Ⅰ

絶滅の可能性が極めて高く、商業目的のための国際取引は原則禁止。但し、輸出側・輸入側双方の政府が発行する許可証があれば、学術的な目的での取引は可能。

- CITES Ⅱ

現時点で絶滅の可能性はないものの、厳重に取引を規制しなければ、いずれ絶滅に至る。輸出側政府の発行する輸出許可書があれば、商業目的の国際取引は可能。

- CITES Ⅲ

締約している国が種を国内保護するために、他の締約国の協力が必要。当該国政府の発行する輸出許可書があれば商業目的の国際取引は可能。但し原産地が当該国以外の種を輸出する場合には原産地証明が必要。

パキポディウムは全種がCITES Ⅱ以上(バロニーとウィンゾリーはCITES Ⅰ)に指定されているため、条約に違反した取引を行うと罰せられます。知らなかった、は通用せず、日本国内でワシントン条約に違反した取引には「種の保存法」が適用され、植物の没収と多額の罰金、最悪の場合は懲役刑が科されます。

輸入株なら分かるけれど、さすがに国内で種子から育てられた実生株にはワシントン条約は適用されないのではと思い、管轄する経産省に問い合わせをしてみました。担当者によると、国内実生株も海外に輸出する際には、CITES Ⅱ扱いとなり、正規のルートで海外に出すにはとても煩雑な手続きが必要となるとのこと。滅多にいないと思いますが、実生株を輸出する場合はご注意ください。

では、これらのことから、大型の園芸店で販売されている輸入株ってどうなの? メルカリなどで売られている輸入株はどうなの? と思いますよね。信頼できるまともな園芸店さんはちゃんと必要な手続きを取って販売しているので、安心して購入できます。個人間取引の場合はトレーサビリティーが確立されていない以上、下手をしたら密輸されたものを購入してしまう可能性もあるため、出品者をよく見極める必要があります。

パキポディウムは、レアプランツやビザールプランツ(珍奇植物)として人気を博していますが、国際的に保護されているような植物を趣味にする以上、私たち購入者も、特に輸入株を求める際は、個人で大量に輸入しているなど、怪しげなところからは購入しないように心がける必要があると思います。

おわりに

いかがでしたか? 多肉狂い第2弾は、今人気のパキポディウムを、これでもか! というくらい特集してみました。すでにパキポディウムを育てている人はその魅力の再認識を、今まであまり興味がなかった人にはこの記事がきっかけとなり、パキポディウムの楽しさを味わっていただけたら嬉しいです。

パキポディウムは今、女性たちからも熱い視線を浴びていて、Instagramでは「パキポ女子」なるハッシュタグも飛び交っています。この人気がいつまで続くのかは不明ですが、成長過程をいろんな顔で楽しませてくれるパキポディウムは、共に過ごすことで人生の価値も豊かにしてくれる、じつはブームに関係なく最高な植物なのです。ぜひゲットしてみてください。

Credit

文/編集部員K

フリーランスのロックフォトグラファーを経て2022年4月にガーデンストーリー編集部に参加。以来、精力的に取材、執筆を行う。飼い猫ここちゃん(黒猫4歳ex♂)に翻弄されっぱなしの日々。

写真/JOHN CHEESEBURGER & 編集部

キョウチクトウ写真/Mr.Somchai Sukkasem_shutterstock.com

マダガスカル自生地写真/Monika Hrdinova_shutterstock.com

新着記事

-

育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR

今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…

-

ガーデン&ショップ

【スペシャル・イベント】ハロウィン色で秋の庭が花やぐ「横浜イングリッシュガーデン」に…PR

今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、9月13日(土)から「ハロウィン・ディスプレイ」…

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋の到来を知らせる9月…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストが、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台にスタートし、春の花が次々と咲き始めています。…