グランプリ決定!「第3回東京パークガーデンアワード砧公園」の『ファイナル審査』を迎えた11月の庭と審査の様子をご紹介

虫を観察する子どもや車イスでゆったりとめぐるお年寄り、遠方から訪れた花好きの方など、老若男女の多くの人を魅了してきた「東京パークガーデンアワード」のガーデン。長く過酷な猛暑を乗り越え、気温がぐっと下がる秋を迎えました。ガーデンは楽しげな雰囲気から大人っぽい表情へと変化し、宿根草ガーデンならではの魅力を存分に発揮しています。そして、11月6日。雨上がりで冷え込んだ午前中、『ファイナル審査』が行われ、ついにグランプリが決定しました。甲乙つけがたい5人が心血を注いだガーデンと当日の様子、そして審査結果をご紹介します。

目次

年3回審査を行うガーデンコンテスト「東京パークガーデンアワード」

制作が始まってから約1年が経過するコンテストガーデン。「最終審査」では、今回のテーマである『訪れる人々の五感を刺激し、誰もが見ていて楽しいと感じる要素を取り入れた‘みんなのガーデン’が表現されているか』に加え、『秋の美しい風景が楽しめる健やかなガーデンとなっているか』という観点から評価が行われました。これまでに実施された「ショーアップ審査」(4月)と「サステナブル審査」(7月)の結果も踏まえ、総合的に判断されます。

審査日:2025年11月6日

※年によって気象条件が変わるため、開花の時期がずれていても評価に影響しません。

【コンテスト審査基準】

丈夫で長生きする宿根草・球根植物(=多年草)を中心に季節ごとの植え替えをせず、季節の花が順繰りと咲かせられること/公園の景観と調和していること/公園利用者の関心が得られる工夫があること/公園利用者が心地よく感じられること/植物が会場の環境に適応していること/造園技術が高いこと/四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること/「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること/メンテナンスがしやすいこと/テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること/総合評価

※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われます。

11月の審査時期を迎えた5名の授賞ガーデンと一年の振り返りコメントをご紹介

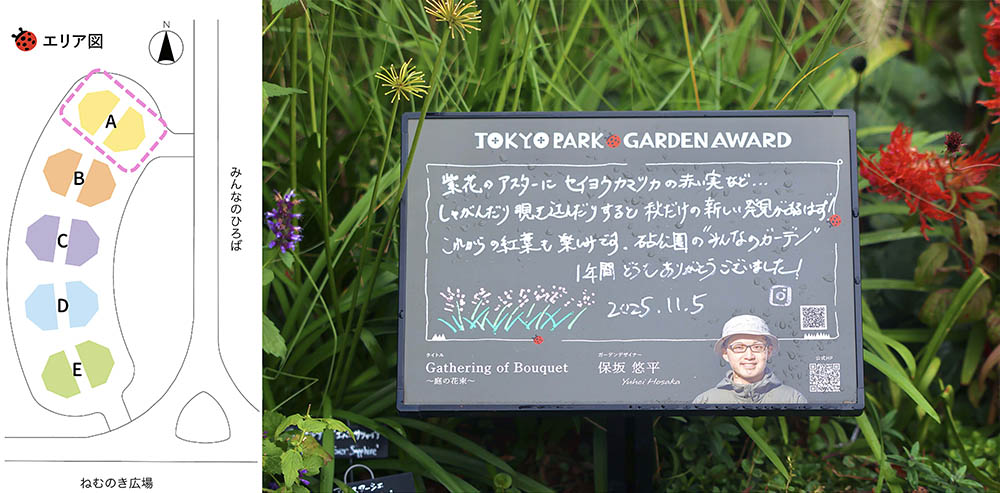

コンテストガーデンA 【準グランプリ】

Gathering of Bouquet 〜庭の花束〜

【審査員講評】

タイトル通り、花束のような素敵なガーデンでした。公園に溶け込んだ遠景は絵画的で美しく、近づいてみると、植物どうしが響き合って作る美しいシーンが随所に見られました。バイオネストはサステナブルな機能だけでなく、庭を特徴づける造形物としても効果的に働いていました。花壇の場所的に一部が松の木陰になってしまうハンディがありましたが、植物選択やメンテナンスの工夫でうまく対処されていました。厳しい夏を越えられなかった植物も見受けられましたが、春の華やかな景色は今なお強く印象に残っており、都会的で洗練された美しさが秋に至るまで展開されていました。多くの人々に楽しさや幸福感、季節の移ろいの喜びを与えてくれるガーデンでした。

開花期を迎えていた植物 サルビア‘ミスティックスパイヤーブルー’、アガスターシェ‘モレロ’、アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’、アネモネ・フペンシス‘パミナ’、ノコンギク‘夕映’、クジャクアスター‘紫八重’、ヘリオプシス‘ブリーティングハーツ’、カラミンサ、チョコレートコスモスほか

【今回の庭づくりを振り返って】

季節ごとの草丈・開花期・色彩の変化を踏まえつつ、視覚的な彩りと空間の広がりを備えた「庭の花束」を表現しました。限られた面積を鑑みて、小さな配植を丁寧に重ね、グラス類は緩やかに束ねることで、配植の繊細さを際立たせています。夏の開花量を抑える切り戻しを行い、植物の体力を温存させることで、秋まで開花期を延ばす工夫を実践。その結果アガスターシェ、ヘリオプシス、アネモネなどは再び蕾を上げ、秋の構成美においても重要な役割を果たしてくれました。また、子供から大人まで楽しめるように、目線の高さに配慮した多層的な花壇構成を目指しました。宿根草に柔らかな日陰を提供するバイオネストを中心に据えることで、植物の生育特性に応じた配置に多様性を生むことが出来たと考えています。その結果、ガーデン全体に奥行きが生まれ、来園者の視線や動線を自然に誘導してくれる花壇構成が実現しました。

ガーデンにバイオネストがもたらした機能と可能性が、新たな気づきとなりました。管理作業で発生した植物残渣はすべてここに収めることができ、廃棄物の削減と土壌循環の促進に貢献。また、景観要素としても機能し、冬は構造物としての存在感を、春以降は宿根草を始めとする草花の背景として視覚的なアクセントを担ってくれました。ナチュラリスティックな場の質を高めると同時に、来園者の興味を引く造形として、ガーデンに物語性を添える存在となってくれたことは思わぬ発見の1つです。

年間を通しての最大の成果は、ガーデンを介して来園者のまわりで生まれる交流です。植物単体の美しさだけではなく、風景としての調和を大切にしながら「このガーデンがみんなの記憶の中で輝きますように!」と想いを込めて管理に取り組みました。

コンテストガーデンB 【入賞】

Circle of living things 〜おいでよ、みんなのにわへ〜

【審査員講評】

イチゴやイチジクなど、自分の庭に取り入れたくなるカジュアルな提案がたくさん詰まった庭でした。見ているうちに「美味しそう!」と感じ、ガーデンの先にある家族の物語まで想像させてくれます。剪定枝で作った可愛いサークルネストなど、子どもと一緒に楽しめそうな工夫も魅力的です。植栽デザインは年間を通して全体の色合いが美しく、コーナーごとに設けられたテーマカラーをぐるりと一周しながら眺める楽しみがありました。特に秋には、黄・オレンジなど暖色系の構成から、目を転じるとアスターなどの寒色系へと色調が変化する眺めが絵画のようでした。季節ごとに多彩なシーンを提供してくれ、幅広い世代の来園者が訪れる砧公園という場所にふさわしい、元気をもらえるガーデンでした。

開花期を迎えていた植物 シュウメイギク‘雪ウサギ’、ヘリオプシス‘ブリーティングハーツ’、ルエリア、アスター‘リトルカーロウ’、クジャクアスター、ケイトウ、青花フジバカマほか

【今回の庭づくりを振り返って】

来園者の興味を引く野菜類やオジギソウなど、みんなのガーデンというテーマに沿った独自のチョイスができました。なかでもオジギソウはとても吸引力があり、子どもだけでなく大人も足を止めて楽しんでもらえていたと思います。また、テーマカラーで分けたりガーデン内でも見所を点在させたりすることで、どの角度からでも楽しめるガーデンになりました。

自分たちで考案した、メンテナンス時の発生材を利用したサークルネストは、生き物の拠り所になるだけでなく季節感の演出にも一役買いました。シンボリックな姿ですが植物の邪魔をせず、ガーデンともよくマッチしたと思います。一年という期間もあり、当初のアイデアの中にあった「たくさんの生きとし生けるものたち全てがやってきてくれる」、というところまで辿り着くことはできませんでしたが、今後も管理事業者によるメンテナンスが続いていくなかで、その姿に徐々に近づいていくことはできるだろうという手応えは感じることができました。

私達の住む世田谷の地の親しみある砧公園で、地域でつながった仲間たちとコンテストに挑戦し、ガーデンをつくり上げ、管理しながら見守ることができました。今後も地元を盛り立てたツールとして、このガーデンが区民の憩いの場になることを期待しています。ガーデンは人と植物だけではなく、人と人とのつながりを生み出すコンテンツ。メンテナンス中などに、来園者にガーデンの説明や見所、今後の楽しみなど、ガーデンの意図を直接伝えることの重要性に気づきました。

コンテストガーデンC 【グランプリ】

Ladybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」

【審査員講評】

「てんとう虫たちの食卓」というテーマがよく表現された庭でした。アブラムシを増やす植物をあえて入れてテントウムシを誘い、剪定した枝葉を作業通路に置いてナメクジなどを引き寄せ植物たちを守るなど、生態系を豊かにすることで庭も美しくするプランが成功しているようでした。プランツタグのQRコードで植物や虫たちを紹介する発信も素晴らしい取り組みです。広めに確保された作業通路が風の道となり植物が蒸れにくく、景観的にも奥行きや抜け感を生み、植物の表情をより豊かに演出していました。グラスの穂が風に揺れる姿は野原で遊んでいるような気持ちにさせ、多彩な植物たちが混み合うことなく絶妙に風を通しながら公園の風景に溶け込む様は、見るほどに引き込まれる美しい眺めでした。予測の難しい酷暑を越えた先に秋の自然な美しさが際立つことこそが、宿根草ガーデンの真骨頂だと気づかせてくれるガーデンでした。

開花(結実)期を迎えていた植物 アスター‘シロクジャク’、アスター・アンベラータス、アスター‘オクトーバースカイズ’、ガイラルディア‘グレープセンセーション’、シュウメイギク‘ハドスペンアバンダンス’、リアトリス・エレガンス、キヨスミシラヤマギク、アロニアほか

【今回の庭づくりを振り返って】

原生地で見られるような群落を意識し、季節──とくに春から初夏にかけて──の移ろいによって雰囲気が大きく変わるように植栽を構成しました。ネスト通路を挟んで各エリアがレイヤーをつくるよう工夫しており、立つ位置によって奥行きが生まれ、印象や見え方が変わったのではないかと思います。

テーマは「昆虫などの小さな生きもの」。そのため、越冬のための枝を敷いたり、春先にアブラムシがつきやすい“原種系チューリップ”を植えたりと、ガーデンの象徴となったテントウムシが早い時期から活動しやすい環境づくりを行いました。その結果、アブラムシなど特定の虫が過剰に増えることもなく、ガーデン全体の生態系をバランスよく保つことができたと感じています。

「バンカープランツ」の手法は予想以上に効果的で、初夏にアブラムシで真っ黒になるはずのヘメロカリスが、ほぼ無傷だったのには驚きました。今回もっとも食害が多かったのはマメコガネでしたが、コガネムシの幼虫に寄生するツチバチが多く飛来していたので、来年の変化が楽しみです。8月の時点で観察できた昆虫はおよそ120種類。ガーデンの存在が、砧公園の生態環境に少しでも寄与できたのではないかと感じています。

一年を通して華やかさを保ちながらローメンテナンスを目指すことは、やはり反比例の関係にあると実感しました。広大ではない1つのガーデンで“見どころ”とのバランスをとる難しさは、大きな学びになりました。

また、施工から約3年後に全体がよく馴染む景観になるよう意識してデザインしましたが、土壌改良(微生物・空気・水の流れを意識)を丁寧に行ったことで、一部の植物がまるで3年の風格をまとったかのように成長し、驚かされました。今後はその部分をさらに深めていけたらと思っています。

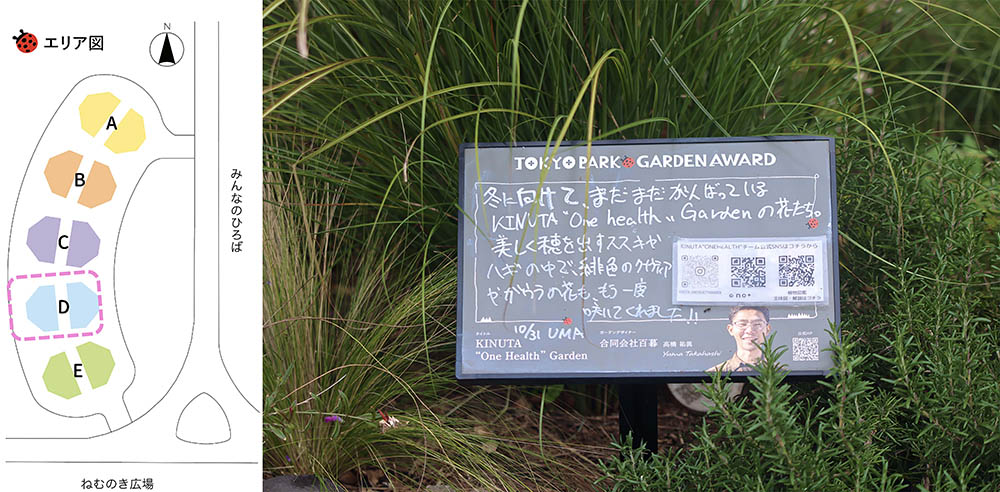

コンテストガーデンD 【入賞】

KINUTA “One Health” Garden

【審査員講評】

微生物など土の中のことまでよく考えられたガーデンで、土壌改良のため取り入れた菌糸平板からツヤツヤのキノコが生えてきた様は、まるでアート作品のようにも感じられました。「土壌環境が豊かになることで植物本来の力が発揮され、豊かな景観や生態系に繋がる」という自身のコンセプトに真正面から取り組み、生物多様性の面では、実際に虫たちを多く呼び寄せることに成功していました。景観的に植物の高さのバランスに欠ける面もありましたが、できるだけ自然に任せたおおらかな景色とも言えます。メンテナンスの回数も少なく、持続可能な公園の庭づくりという点でも、今後のパフォーマンスに注目していきたいガーデンです。

開花期を迎えていた植物 アメジストセージ、ハギ、チェリーセージ、ハマギク、ブッドレアほか

【今回の庭づくりを振り返って】

子どもたちの遊び場であり、天気のよい日には老若男女が思い思いに過ごす場所。そんな“日常の延長にある公園”の中で、ガーデンを「眺める」「触れる」、時には「花や葉を持ち帰る」など、さまざまな行動を通して、人と人、生き物、植物、微生物が自然に交わる世界を表現したいと考えました。宿根草の花色や種類の配置、低木との高低差などを工夫することで、2つの花壇でありながら統一感と自然な広がりを両立した空間を表現することができました。それぞれの植物の特性を活かしながら、ナチュラルな景観を形成できたと感じています。また、「生き物との共生」をテーマの一つとして掲げ、普遍的なチョウやウグイスなどの小鳥だけでなく、オオセイボウといった珍しい昆虫も観察され、多くの来園者に楽しんでいただけました。

ガーデンは1年間を通してローメンテナンスで維持。刈り込みや枝の更新をしない剪定管理、季節ごとの補植をするのではなく、最初に植えた植物たちが育ちたいように育てました。

今回のコンテストに使用した原産地もバラバラで多種多様な植物たちは、限定的な植栽帯の中でコミュニティを作り生存競争をしています。昆虫や鳥などの生き物は上手くその空間にニッチを見つけて入り込みます。人はガーデンにより五感を刺激され、微生物を浴びることで、心身の本質的な健康を享受しています。この環境、ヒト、微生物の連関こそが“One Health”を体現しています。

さらに、イベントでの案内やメンテナンス、写真撮影などを通じて出会った方々には、「生態系のぬか床」といった取り組みも紹介し、微生物の世界にも関心を持っていただくことができました。私たちの目指す“One Health”の視点からガーデンを体感してもらえたのではないかと感じています。このメンバーで、“One Health”のガーデンを砧公園で提案できたことは、最大の成果だと思います。

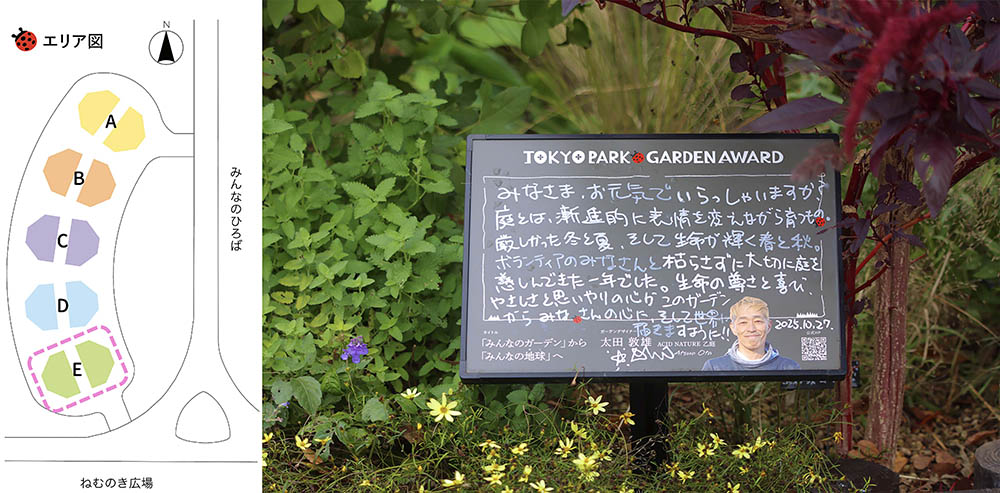

コンテストガーデンE 【審査員特別賞】

「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へ

【審査員講評】

個性が際立つ植物を巧みに組み合わせ、まるでジャングルの中に入り込んだような感覚を味わえるガーデンでした。多種多様な植物を数多く使い、植物の可能性をとことん追及したカラフルでダイナミックな植栽デザインが特徴的で、その圧倒的な色彩の豊かさが多くの来園者の目を惹きつけていました。花壇の多角形を生かし、見る角度によって、構築的で造形的におもしろい植物、質感のバラエティ豊かな組み合わせ、多彩に変化する色合いなどを楽しめる点が印象的でした。遠くから見ても植物たちの存在感が力強く、厳しかった今夏を乗り越えた姿には感動を覚えます。写真を撮りたくなるシーンが随所に散りばめられ、見る人を自然と滞留させる魅力に富んだガーデンでした。

開花期を迎えていた植物 アネモネ・フペンシス‘パミナ’、カンナ‘ベンガルタイガー’、アスター‘ジンダイ’、アスクレピアス・チュベロサ、ルドベキア‘リトルヘンリー’、オキシペタラム・カエルレウム、ダリア‘ブラックナイト’、ルドベキア‘ブラックジャックゴールド’、サルビア・レウカンサ‘フェアピンク’ほか

【今回の庭づくりを振り返って】

この庭には、私自身にとっても初めての挑戦や試み、そして心からのメッセージをたくさん盛り込んでいます。単に「きれいで気持ちのよい場所」ではなく、「人に力や学び、芸術的な希望を与える場」を目指して、深い思索と実践を重ねた一年でした。ほかでは見られない多種多様で個性的な植物を組み合わせ、審査の時だけでなく常に美しい開花リレーを織り成し、絶え間なく、そして常に変化し続ける美しさを保つことができました。その風景の変化には、私が追い求めてきた“漸進的な生命の美”が宿っていました。世界中の植物を混沌と調和させながらも、日本の夏冬の気候を生き抜ける植物選び。オクラやミョウガなど、どこか懐かしい日本の「民家の庭」の情景へとつながる—そんな新しい都市生態系を示す試みでもありました。

経験値やバックグラウンドの異なるボランティアの方々と心を一つにすることも難しい課題でしたが、皆が庭を心から愛し、活き活きと動いてくださる姿に何度も胸を打たれました。ボランティアの方々と互いをリスペクトし合いながら、人間も植物も共に成長していくこのプロセスは、気候変動により、個人でガーデンを作ることがますます難しくなる現代において、とても心優しく美しい行為でもあり、人と人を結ぶ社会的・コミュニティ的な意義においても大きな希望を与える取り組みであると実感しました。

春、車イスでいらした方が、「私の庭を背景に写真を撮りたい」と車イスから立ち上がり歩いてくださったその時、植物と人との間に底知れないパワーが生まれているのを感じました。愛と思いやりをもって接すれば、植物にも人にも力が宿る。ガーデンは勝負ではない。庭を造る者の情熱や優しさ、心の美しさを映す鏡・器なのだと学びました。「あなたはその時ひとつの奇跡に気づくだろう。愛の報酬は愛であるということを」(リチャード・カールソン)

Credit

写真&文 / 井上園子 - ライター/エディター -

いのうえ・そのこ/ガーデニングを専門としたライター、エディター。一級造園施工管理技士。恵泉女学園短期大学園芸生活学科卒。造園会社、園芸店を経て園芸雑誌・書籍の編集者に。ガーデニング以外の他分野のPR等にも携わる。自身もガーデニングを楽しみながら、美術鑑賞や旅行を趣味にする。植物を知っていると、美術も旅も楽しみの幅が広がりますね。

撮影 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン

グランプリ決定!「第3回東京パークガーデンアワード砧公園」の『ファイナル審査』を迎えた11月の庭と審査…

虫を観察する子どもや車イスでゆったりとめぐるお年寄り、遠方から訪れた花好きの方など、老若男女の多くの人を魅了してきた「東京パークガーデンアワード」のガーデン。長く過酷な猛暑を乗り越え、気温がぐっと下…

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【ファイナル審査を迎え…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

宿根草・多年草

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10-768x512.jpg)

2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10.jpg)