ウチワサボテン(バニーカクタス)は、街の園芸店をはじめ100円ショップでも買える、最も身近なサボテン。でも、その見た目と価格に反し、歴史的な背景や、人との関わりなど、おそらく皆さんが知らないウチワサボテンの姿がたくさんあるんです。多肉植物狂い9回目の今回は、知ればきっと育てたくなる、ウチワサボテンの実像に迫ってみたいと思います。

目次

世界中を魅了するウチワサボテン

ウチワサボテンの魅力は、ウサギの耳のようなその不思議な姿がどんどん育っていく様子を観賞すること。その見た目を象徴するように、バニーカクタスとも呼ばれています。

海外ではウサギというよりは、カヌーやカヤックなどの小型の舟を漕ぐ時に使用するパドルのような見た目からPaddle Cactus(パドルサボテン)と呼ばれたり、このほかにもPrickly Pears(トゲだらけの梨)、Nopal(ノパル:メキシコの古代言語で果実を意味する)という商品名で販売され、キュートな姿と育てやすさから数あるサボテンの中でもトップの人気を誇っています。

また、ウチワサボテンには果実がなる品種も多く、その実がマグロの赤身を彷彿させるため、南米ではTuna(ツナ)と呼ばれることもあり、実を収穫するために栽培しているご家庭も多いです。

このようにいろいろな呼び方をされるウチワサボテンですが、その多くはサボテンの中でも最多の品種を擁する種属、オプンチアに属しており、現在約250種ほどが確認されています。

属名のオプンチアは、古代ギリシャの都市オプースにちなんで名付けられたという説と、ギリシャ神話の中で豊かさを意味するオプスにちなんでいるという説がありますが、このように恵みの果実をもたらしてくれることから、おそらく後者の説のほうが有力なのでは、と個人的には思います。

金烏帽子と銀烏帽子が最も人気

ウチワサボテンといってもたくさん種類があり、私たちが最も多く目にするのは金烏帽子(きんえぼし)と銀烏帽子(ぎんえぼし)という品種。

街の園芸店をはじめ、駅構内の狭小フローリストなどでも手に入るため、可愛らしい姿に一目惚れしてつい買ってしまう方も多いのではないでしょうか。

サボテンという植物は、他の植物に比べて光合成の効率があまりよくないため、成長に時間がかかるものですが、この金&銀烏帽子は園芸品種として作出された品種で、オプンチア属の中でもとても成長が早い品種なんです。

そのため、買ったときはウサギ耳のパッド(茎節)が2〜3個しかなかったものが、日当たりや風通しのよい環境で育てれば、面白いくらい急速に成長し、あっという間にパッドが数珠繋ぎのように積み重なっていきます。

そんな育てやすさと、可愛らしい姿が日々変化していくのを眺めるのが、金・銀烏帽子、ひいてはウチワサボテン(オプンチア)を育てる醍醐味なんです。

ウチワサボテンを知る

原産地

ウチワサボテンの多くは、メキシコから米カリフォルニア州、アリゾナ州といった乾燥地帯を原産としていますが、15〜16世紀の大航海時代に人によってラテンアメリカから船で各地に運ばれ、その子々孫々の株たちが南欧、中東、アフリカなどで帰化し、現在ではとても多くの地域に分布しています。

しかし、ネイティブなウチワサボテンを見るには、やはりメキシコが一番です。なにせ、メキシコ合衆国の国章(国旗の中央に描かれている紋章)にはウチワサボテンが描かれているほどですから。

ウチワサボテンは現代に蘇る生きた化石!?

ここでおさらいも兼ねて、一般的なサボテンについて簡単に説明します。

サボテンには一般的な植物のような茎や葉がないと思われていますが、サボテンのあのぷっくりしたボディ自体が茎なんです。

遥か遠い昔、サボテンの祖先たちの自生地が気候変動で乾燥地帯へと変化し、そこで生き抜くためには茎の中にたっぷりと水分を溜め込んだほうが効率的なため、元は細かった茎が長い年月をかけて、あのような肥えた形に進化していったんです。

植物の葉には、蓄えた水分を蒸発させる作用があります。しかし、せっかく溜め込んだ貴重な水分を逃がさないように、思い切って葉をトゲにしてしまったのです。それにともない、それまで葉が行っていた光合成の役割は茎が担うことになりました。

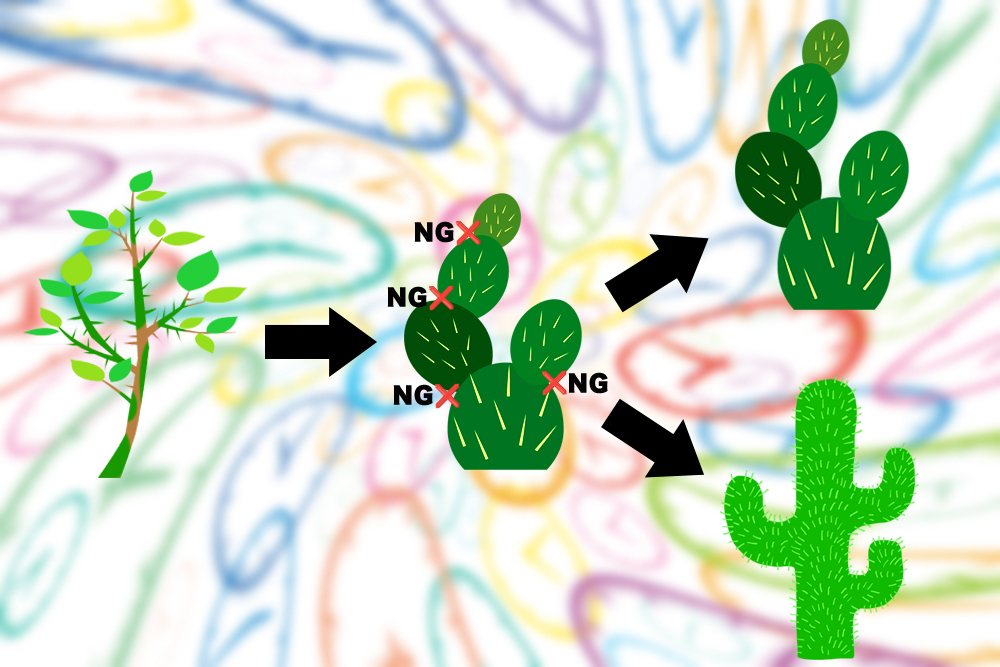

このように、サボテンは長い年月をかけて今私たちが知る形になったのですが、進化の過程の比較的初期の頃の状態が、このウチワサボテンだといわれています。

しかし中には、ウチワサボテンにならず、別の道を歩んだものもあります。

ウチワサボテンの弱点は、まさにその幾重にも成長していくパッド。パッドの間には成長過程で関節ができますが、あまりにも大きくなりすぎると自重に耐えられなくなり、関節の部分で折れてしまいます。

そこで、一部のウチワサボテンは、次の進化の段階で関節を無くし、いわゆる柱サボテンになっていった、というのが定説です。

つまり、柱サボテンになる道を歩まなかったウチワサボテンたちの子孫が、現在私たちが目にするウチワサボテン、ということなのですね。

あの可愛らしいウサギ耳に、遥か遠い昔の、進化半ばの太古のサボテンの姿が隠されていると思うと、どこかロマンを感じます。

強靭な再生力

ウチワサボテンは、悠久の時の流れの中で種属を繁栄させてきたとてもタフなサボテン。

その強靭な再生力は想像を超えていて、折れて脱落したパッドを放置していても、なんとそこから根を張り、再び急速に成長していきます。

このため、自然に脱落したものだけでなく、積極的に関節からもいだパッドを挿し芽で発根させ、どんどん増やすという楽しみも味わえます。

また、低地に生息するサボテンの中では最も耐寒性があるため、冬越しが容易です。

園芸以外でも大活躍

ウチワサボテンの果肉は食用としても用いられており、主に南米や米カリフォルニアでは、マーケットで普通にサボテンの果肉を買うことができます。NOPALやCACTIという名で、1枚およそ100〜200円で販売されています。

サボテン食の歴史は遥か紀元前まで遡り、サボテンは一般庶民の貴重な栄養源になっていました。

最近の科学的な研究でも、健康補助食品としてさまざまな効果が実証されたため、いにしえの食材が、今や南米の富裕層の間で話題になっています。

さてそのお味はというと、あっさりしている一方で、独特のネバネバ感があり、オクラやジュンサイに似ています。

米国やメキシコで街のステーキハウスに行くと、付け合わせに炒めたサボテンが付いてきたり、店によってはサボテン自体を鉄板で焼いたサボテンステーキを提供していることもあります(写真下)。

このほか、スープの具になったり、ジュースの原料になったり、果肉そのものを砂糖漬け

にしてデザートとして食べるなど、南北アメリカ大陸では比較的ポピュラーな食材として扱われています。

また食用以外でも、ウチワサボテンのタネから採れるオイルは、美容オイルとしてとても珍重されています。

オリーブオイルを凌駕するといわれている各種栄養素は、アンチエイジングにも効果が期待されていて、とても高価なオイルですが、美容に意識の高い方々から支持されています。

食用以外での変わった使い方としては、かつてのメキシコでは土地の境界線を示す植え込みとしてウチワサボテンを植えたり、その昔、キューバのアメリカ海軍基地では、キューバからの密入国者を阻止するためにウチワサボテンで天然のバリケードを築いていたそうです。

自生地での様子

ウチワサボテンの故郷メキシコ(写真下)では、青い空と白い雲にグリーンのサボテンが映えます。これぞ、ザ・メキシコ! という光景ですよね。

固有種の宝庫といわれるガラパゴス諸島の沿岸では、この地域の固有種、オプンチア・ガラパゲイア(ガラパゴスウチワ)(写真下)があちらこちらで自生しています。

見てください、もう木ですよ、木! 樹齢自体も相当なものですが、海水による塩害から少しでも身を守るために、高い位置で生い茂っていると考えられています。

おすすめウチワサボテン

金烏帽子・銀烏帽子

金烏帽子(きんえぼし)はOpuntia Microdasys(オプンチア・マイクロダシス)が正式名称ですが、ゴールデン・バニーとも呼ばれています。小種名を物語るように、うさぎ耳の中で金色の細かいトゲが密集し綿のようになっているのが特徴。このトゲの色が白い品種は、Opuntia microdasys var. Albispina(オプンチア・マイクロダシス・アルビスピーナ)となり、日本では銀烏帽子(ぎんえぼし)や白桃扇(はくとうせん)と呼ばれています。

ちなみに烏帽子とは、かつて武士や公家がかぶっていた帽子で、それに似ているためこの名が付きました。

原産地はメキシコ北部から中部で、バニーカクタスといえばこの2種を指し、海外でも「バニーカクタス」や「バニーイヤーカクタス」、トゲの白い銀烏帽子は「エンジェルズ・ウイング」とも呼ばれています。

共にホームセンターの園芸コーナーで700〜1,000円で販売されていて、小さいものだと100円ショップでも買うことができます。

いわゆる万人に馴染みの深い“量産型”サボテンと思われていますが、じつは、英国王立園芸協会のガーデン功労賞を受賞している由緒あるサボテンなんです。

直射日光下でも日陰でも育ち、耐暑性耐寒性も強く、折れて落ちたパッドをサンダルで誤って踏んでしまっても発根するという驚異のタフさを誇り、サボテン栽培の鬼門とされる水やりも、他の品種ほど気をつかう必要もなく、最も栽培での失敗が少ないサボテンです。

ただし、パッドもぷっくりとさせ、全体的に大きく整えたい場合は、太陽と風、水やりにも気をつかう必要があります。

好条件下で大きく育てば、やがて開花株となり、稀に黄色い花を咲かせ、驚かせてくれます。

【金・銀烏帽子は取り扱い要注意サボテン】

綿毛のような可愛いトゲが自慢の金・銀烏帽子。しかし、このトゲに皮膚が直接触れると、一度の接触で何十何百という細かいトゲが刺さるため、すぐに拡大鏡などを用いて毛抜きで慎重に抜いてください。

すぐに、かつ丁寧に抜かないと、折れて皮膚の中に残ったトゲの先端がチクチクして、後々かなり不快です(そのうち排出されます)。このため、直接つかむのはNG! 取り扱いには肉厚のゴム手袋か新聞紙が必須です。

コンソレア・ルベセンス(墨烏帽子)

こちらもホームセンターの園芸コーナーでよく目にするサボテン、墨烏帽子(すみえぼし)。オプンチアではなく、コンソレア(コンソラ)という種類のウチワサボテンです。

コンソレアという名前は、サボテンの研究で著名な19世紀イタリアの植物学者、ミケランジェロ・コンソールにちなんで名付けられました。

欧米の園芸店では、まるで車に轢かれてペシャンコになったような薄さと、轢かれてできたタイヤの跡のような凹凸が表面にあるため、「ロード・キル・カクタス」という物騒な名前で販売されています。

プエルトリコやトリニダード・トバゴといった南米の沿岸地域が原産地ですが、メキシコ内陸部で自生しているコンソレアは、大きいもので6mにもなるため、上手に世話をすれば、日本でも1m を超えるような大株に育てることもできます。

自生している株は朱色の花を咲かせますが、園芸品種の墨烏帽子が開花することはほとんどありません。

トゲの土台となる棘座(しざ:アレオーレとも呼ばれる)はあるものの、トゲがほとんど生えないため、どこを触ってもOKのウチワサボテンです。

このため、小さなお子さんや、犬や猫などペットを飼っておられる方にもおすすめです。

価格は金・銀烏帽子よりは若干高めですが、それでも大手ホームセンターで1,500円くらいと、とても入手しやすい価格帯です。

金・銀烏帽子同様、とてもタフな品種で、伸びた腕をもいで土に挿しておけば簡単に株分けができるため、お友達と栽培を共有するのも面白いですよ。

オプンチア・ガラパゲイア(ガラパゴスウチワ)

パッドにまるでハリネズミのようにトゲをまとった姿がカッコいい、ガラパゴスウチワ。

その名のとおり、ガラパゴス諸島の固有種で、1837年に英国の司祭で植物学者のジョン・スティーブンス・ヘンスローにより発見され、彼の弟子のチャールズ・ダーウィン(進化論でお馴染み)によって植物学会に登記されました。

自生地のものはIUCN(国際自然保護連合)によりレッドリスト(絶滅危惧種)に指定されているため、貴重かつ希少なウチワサボテンです。

市場で私たちが手にできるものは、現地株から何世代も経た実生株(種から育った株)や、カキコ(親株から切り取って発根させた株)です。

成長も、数年かかってようやくパッド1枚がひょっこり顔を出す程度と大変遅いため、大人の手のひらくらいの大きさで1〜2万円はする、ウチワサボテン好きなら一度は手に入れてみたい憧れの品種です。

でも、育て方は他のウチワサボテン同様、ドライな環境を意識すれば容易に育てられます。

確かに美しいですね。ずっと眺めていられる・・・。

下の写真は、私がアムステルダムの街角でたまたま窓越しに見つけたものですが、なんか絵画のような可愛さについ見惚れてしまいました。

市場に出回っている株も、開花株になると、遺伝や土壌、気候などによって多少色が異なりますが、多くは黄色の花を咲かせます。また、大きく成長した株は赤い果実を実らせます。

オプンチア・フィカス-インディカ(大型宝剣)

メキシコ原産のオプンチア・フィカス-インディカは、世界各地で帰化した野生の株を見ることができるため、大型のウチワサボテンとしては最もメジャーな品種です。

日本でも、大型宝剣の和名のとおり、地植えで屋根まで届くような株を、植物園や一般の邸宅で見ることができます。

サボテン大国メキシコではサボテンのアイコン的品種として位置付けられており、それを物語るように、前述のメキシコの国章に描かれているウチワサボテンはこの品種であるといわれています。

メキシコでは食用としての栽培も盛んで、南北アメリカのスーパーや朝市で販売されているのもこの品種です。食用以外にも、飼料となったり、バイオ燃料になったりと用途の幅も広く、メキシコの産業を支える重要なサボテンです。

このように多用途なオプンチア・フィカス-インディカですが、開花株になると、美しい黄色い花を咲かせ、また果実もなるため、園芸品種としても親しまれています。

とにかく成長も早く、地植えでどんどん大きくなるため、お庭のある方や、大きめのバルコニーのある方におすすめのウチワサボテンです。

価格も2,000〜3,000円とお手頃です。

我が家にも、懇意にしている園芸店が、静岡の某邸宅の庭の巨大な地植え株から切り取ってきたという大型宝剣の株があり、このタダでお裾分けしてもらった株が現在高さ140cmまで達し、なおも成長中です。

ちなみに、いただいたときはこんな感じでした(写真下)。

この段ボール箱に入ったまま2週間くらい放置していたのですが、植えてもいないのに箱の中で開花していたのにはびっくりしました。

ウチワサボテンのタフさを物語るエピソードですね。

上の写真の状態から5年が経過し、現在は、こんな感じです。(下動画)

ウチワサボテンの育て方

鉢植え(屋内)

日当たりのよい明るい窓辺で管理してください。日中は屋外に出してあげると、本来の形で成長せずにヒョロヒョロと格好悪く伸びる「徒長」を防ぐことができます。

春〜秋は屋外に出しっぱなしでも大丈夫ですが、冬は必ず屋内に取り込んでください。

土は購入時のままでも大丈夫ですが、可能なら市販の多肉植物用土などの水はけのよい土を用いて、1回りくらい大きな鉢に植え替えてあげるのがおすすめ。植え替えは春〜初夏に行ってください。

水やりは基本控えめに。春から晩秋にかけての生育期には、用土の表面が乾いてから2〜3日後に鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと。冬季は同様に1カ月に1回あげてください。

完全に室内で栽培する場合は、エアコンの風が直に当たらないよう注意してください。

自然の環境に近づけるために、サーキュレーターを使用し室内の空気を循環させることにより、ウチワサボテンに付きやすいカイガラムシなどの害虫を防ぐことができます。

鉢植え(屋外)

よく日の当たる場所に置いてください。屋外で育てると、あっ!というまに大きくなるため、市販の多肉植物用土などの水はけのよい土を用いて、2回りくらい大きな鉢に植えてあげるのがおすすめ。

鉢の縁付近に「マグアンプK」などの緩効性肥料を「置き肥」して、その後は自然に任せればOK。水やりも雨任せで大丈夫です。

大きい株なら越冬も可能ですが、関東以北の場合、冬の夜間は屋内に取り込んだほうがよいでしょう。

地植え

よく日の当たる場所に植えてください。花壇に植える際は、市販の多肉植物用土など水はけのよい土壌がベストですが、普通の培養土の花壇に植えても勝手に育ってくれます。

株元からパッド1つ分ほど離れた場所3カ所の表土に、指の第2関節くらいまでの穴をあけ、そこに「マグアンプK」などの緩効性肥料を埋めて、あとは自然に任せればOK。水やりも雨任せで大丈夫です。

ただ、幼株であったり、品種によっては関東より以北の地域では越冬が難しい場合もあるため、購入する前に園芸店で地植えが可能か確認してください。

取材後記

ウチワサボテン、いかがでしたか? 私は今でこそこうして皆さんに記事をお届けしていますが、ウチワサボテンで忘れ得ぬ失敗談があるんです。

約30年前、人生で初めて購入したサボテンが金烏帽子(金ちゃんと命名)。しかし水やりを完全に勘違いしていて、ぷっくりしているからさぞや水が好きなのだろうということで、鉢皿にたっぷり水を溜めて育て、結果2週間ほどで腐らせてしまいました。

呼吸できずに苦しかっただろうなぁ、金ちゃん(涙)。

結局、向かないんだな、と思って、そのときはサボテン栽培をあきらめました。今思えば、こんなに育てやすくタフなウチワサボテンを、ああも簡単に枯らすとは、知らないというのはじつに残酷ですね。

この記事を、あのとき枯死させてしまった金ちゃんに捧げます。金ちゃん、フォーエヴァー。

Credit

文&写真(クレジット記載以外) / 編集部員K - ライター・エディター -

フリーランスのロックフォトグラファーの傍ら、サボテンを愛し5年、コーデックスに魅せられ3年を経て、2022年4月にガーデンストーリー編集部に参加。多肉植物関係の記事を中心に、精力的に取材&執筆を行う。飼い猫「ここちゃん(黒猫♂6歳)」に日々翻弄されている。

記事をシェアする

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

グランプリ決定!「第3回東京パークガーデンアワード砧公園」の『ファイナル審査』を迎えた11月の庭と審査…

虫を観察する子どもや車イスでゆったりとめぐるお年寄り、遠方から訪れた花好きの方など、老若男女の多くの人を魅了してきた「東京パークガーデンアワード」のガーデン。長く過酷な猛暑を乗り越え、気温がぐっと下…

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【ファイナル審査を迎え…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

宿根草・多年草

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10-768x512.jpg)

2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10.jpg)