おもだに・ひとみ/鳥取県米子市で夫が院長を務める面谷内科・循環器内科クリニックの庭づくりを行う。一年中美しい風景を楽しんでもらうために、日々庭を丹精する。花を咲き継がせるテクニックが満載の『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』(KADOKAWA)が好評発売中!

面谷ひとみ -ガーデニスト-

おもだに・ひとみ/鳥取県米子市で夫が院長を務める面谷内科・循環器内科クリニックの庭づくりを行う。一年中美しい風景を楽しんでもらうために、日々庭を丹精する。花を咲き継がせるテクニックが満載の『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』(KADOKAWA)が好評発売中!

面谷ひとみ -ガーデニスト-の記事

-

イベント・ニュース

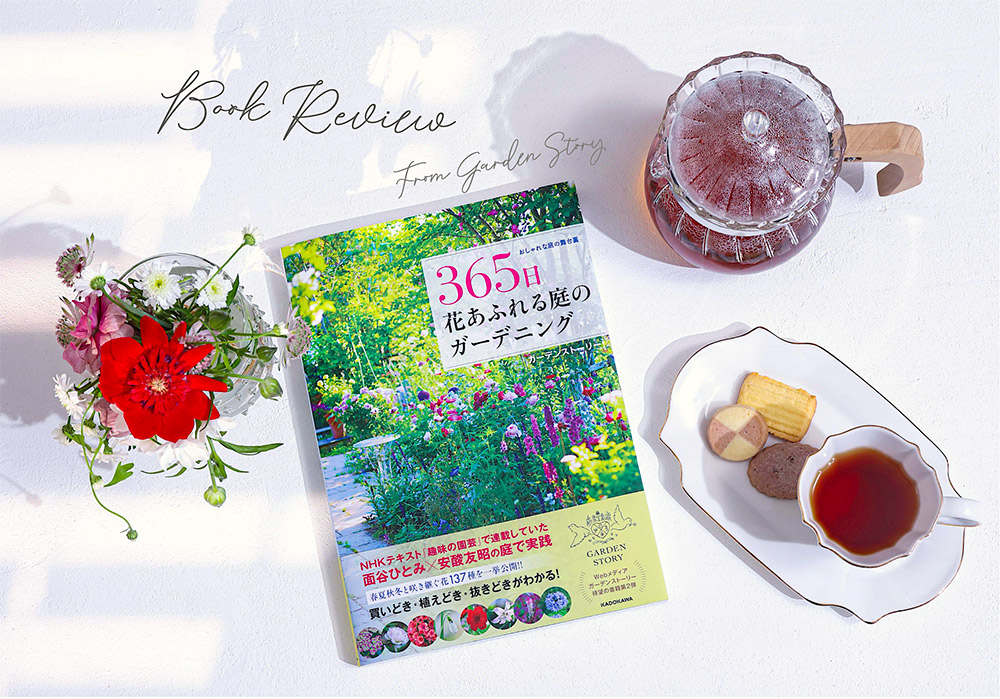

【好評4刷り】春夏秋冬、毎日花咲く庭づくりが叶う! 人気書籍『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』

花を咲き継がせるテクニック満載! 春は、クリスマスローズやビオラ、ムスカリ、アネモネ、チューリップが咲き、初夏は、爽やかな緑をキャンバスに、バラやアリウム、サルビアが鮮やかに咲き競います。風に乗って甘い香りが漂い、幸せな空気に満たされる庭のベストシーズン。 盛夏は、照りつける太陽の下でも負けずに育つ種類を選んで、手入れは最低限ながらも、花と緑を絶やさずに。暑さがやわらぐと、小休止していた草花たちが再び活動を再開する秋のガーデニングシーズンです。サルビアやコスモス、秋バラ、秋色のアジサイなどが、この時期にしか会えない花色を見せます。足元には原種シクラメンが顔を出し、一年草のパンジー&ビオラ、ハボタンなどが美しく映える冬へと季節は巡ります。 こうして、一年中花が絶えない庭づくりを叶えるノウハウが詰まった教科書が、2023年3月2日に発売される本書『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』です。 365日美しい庭では、いつ、何を植え、何をしているのか⁈ 全国で話題の美しい個人庭を舞台に、どのように365日を咲き継がせていくのか。シーズンごとの庭景色を多数収録しながら、環境ごとに ▶︎日向の庭 ▶︎半日陰の庭 ▶︎小径の庭 ▶︎狭小花壇 ▶︎レンガ花壇の5つのエリアに分け、それぞれ魅力的な演出方法を紹介します。 春、初夏、盛夏、秋、冬と、季節によって庭がどう変化するか、彩りになる植物とともに紹介。また、各季節の庭の魅力や植物選びのヒントなども解説。 また、庭がなくても楽しめる寄せ植えもシーズンごとに23の実例を掲載。奥行き35cmの狭小花壇を花が絶えない場所にする工夫や秘訣も必読です。 ハロウィンやクリスマス、バラのジャム、庭摘みの花のアレンジなど、庭があればこそのワクワクする提案も! どんな庭の人も、庭がない人も、季節を楽しむガーデニングのヒントが得られます。 役立つ花カレンダー&咲き継ぐ草花を137種一挙公開‼︎ ガーデナーが長年、庭で育てた経験からピックアップした貴重な花図鑑には、季節の見どころとなる主役級の花から、名脇役の小花やリーフ、グラウンドカバーまで、庭づくりや寄せ植えに活躍する厳選した咲き継ぐ草花たちが。「季節を咲き継ぐ植物図鑑」では、こぼれ種で増えやすい植物も表示しています。 巻頭には、 “咲き継ぐ流れ”が一目瞭然の「ガーデンフラワー12カ月」を掲載。庭に彩りがない期間を作らない、365日 花を咲き継がせるための貴重なリストです。 1冊に365日花であふれる庭づくりのヒントがいっぱい! 庭作業を12カ月に分けてリストアップしているので、毎月ページを開いてガーデニングカレンダーのように使えます。さらに、日々行いたいルーティン作業と、タイミングを逃さずやりたい季節の作業、庭づくりで遭遇する病害虫の発生時期・症状・対処法も紹介。植物にやさしいガーデンツール、庭仕事が楽になるガーデングッズ、庭仕事がはかどるガーデン装備など、すぐ実践できる情報が満載。 いつ、何を植え、何を抜き、何を買い、何をすべきか、どうやるべきかが分かり、迷える初心者も楽しいガーデニングの世界へと導きます。 庭の舞台は、NHKテキスト『趣味の園芸』で連載していた2人が丹精する庭 秋植えの球根を手にする、面谷ひとみさんと安酸友昭さん。 『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』に掲載されている庭は、鳥取県米子市にあります。そこは、患者さんが通い、医療スタッフが日々忙しく働く、内科・循環器内科クリニック。 待合室からも診察室からも、全ての窓から花咲く風景が眺められるように、そして、花咲く風景が癒やしとなるようにと、庭主の面谷ひとみさんと、ガーデナーの安酸友昭さんが、二人三脚で作る「365日欠かさず花が咲き継ぐ、美しい庭」です。 たとえ、庭の広さや条件は違っても、ガーデニングは美しい風景を自分の手で作り出すことができるクリエイティブな手仕事です。この1冊に紹介されている草花リストと「12カ月の庭作業」を教科書に、窓の外の風景をあなたの指先で変えてください。 『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』もくじ 一年を咲き継ぐガーデンフラワー12カ月 第1章 咲き継ぐ庭 365日 花あふれる庭の見取り図 咲き継ぐ庭 《春 初夏 盛夏 秋 冬》 庭がなくても楽しめる寄せ植え 奥行き35cmで花が咲き継ぐ狭小花壇の四季 第2章 庭の植物選び 季節を咲き継ぐ植物図鑑 《春 初夏 盛夏 秋 冬》 植物にやさしいガーデンツール 庭仕事が楽になるガーデングッズ 庭仕事がはかどるガーデン装備 第3章 12カ月の庭作業 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 1月 2月 日々のガーデニング作業 季節のガーデニング作業 庭の病害虫対策 『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』 著者:ガーデンストーリー定価:1,870円(本体1,700円+税)発売:2023年3月2日判型:B5判 ページ数:160ページ発行:KADOKAWAISBN:9784048975247 ●お近くの書店、または「KADOKAWA公式オンラインショップ」、「amazon」、「楽天ブックス」でお求めいただけます! ●「楽天ブックス」でお求めいただいた場合、【限定特典】として「未公開! 寄せ植えのバリエーションレシピ(デジタル特典)」付き! ガーデンストーリーの書籍第2弾発売記念のサロンを開催しました ガーデンストーリーサイトでも大人気のガーデナー 、面谷ひとみさんと安酸友昭さんが作る庭を実例に、どのように365日、花を咲き継がせているのか、137種の植物とシーズンごとの庭景色をたっぷり収録した本書。発売に先駆けて、倉重編集長と鶴岡副編集長がその見どころや制作秘話などを2023年2月24日(金)に「ガーデンストーリークラブ」主催のオンラインサロンでお話しさせていただきました。 今回のサロンの一部はYouTubeライブ配信にてどなたでもご覧いただけます!▼ご視聴はこちらからhttps://youtube.com/live/INR-fgqi_xI 2023年5月、2021年4月&5月「365日 花あふれる庭」の様子を動画で公開中! ●患者さんのためにつくったバラ香る癒やしの庭 面谷内科・循環器内科クリニック【2023年5月】●面谷ひとみさんによるオンラインオープンガーデン!鳥取県米子市より、春の花咲くお庭案内●バラと草花が共演するメドウ風ガーデン! ガーデニスト・面谷ひとみさんのオンラインオープンガーデン ガーデンストーリー第一弾書籍も12刷好調発売中!

-

おすすめ植物(その他)

マストバイ“こぼれ種(こぼれだね)・神7” 植えっぱなしで、よく増え、かわいい!

こぼれ種とは 植物のほとんどは花の後にタネをつけます。そのタネから次世代が育つわけですが、どれも勝手に大きくなるわけではありません。ある種類の植物は意図的にタネを採り、その植物が好むよう栽培環境を整えたうえで、苗床に改めてタネを播き、日々世話をしないと育たないものもあります。一方、地面に落ちたタネから勝手に発芽し、勝手に育つ種類もあります。後者の勝手に増えるタイプを「こぼれ種で増える植物」といいます。勝手に増えるため、英語では「self-sowing(勝手に種まき)plants」とも呼ばれます。基本的に丈夫で、育てるのにも手がかかりません。 こぼれ種のメリット こぼれ種で増えたイングリッシュデージーやワスレナグサが咲く春の庭。面谷ひとみさんの庭より。 前述の通り、特に世話をしなくても勝手に発芽して育ち、また再びタネがこぼれて発芽する、ということを繰り返し、どんどん増えてくれるコスパのよさが、こぼれ種の植物の最大のメリットです。加えて、雨風で運ばれたり、虫たちによって移動されたりして、思いもよらないところから芽を出しナチュラルな庭風景を作ってくれるのも大きな魅力。レンガの隙間や小径の脇などに繁茂すると、何年も経た庭のような雰囲気が生まれます。 よく増えてコスパがいい丈夫でローメンテナンスナチュラルな雰囲気になる という3つがこぼれ種のメリットです。 ガーデナーがおすすめする“こぼれ種”の植物 ここからは、庭で多くのこぼれ種の植物と上手に付き合っている面谷ひとみさんに、その魅力とおすすめの7種を紹介していただきます。 ワスレナグサ/一年草扱い/開花期3〜5月 春に水色の小さな花を咲かせるワスレナグサ。原生地では多年草ですが、暑さに弱く日本では夏に株がいったん枯れるので、一年草扱いです。しかし、こぼれ種でよく増える植物の代表選手で、毎年、どんどん増えていきます。春の初めの頃から咲き出し、スイセンなどの球根花のそばで彩りを添えてくれる名脇役です。咲き始めは小さく愛らしい姿ですが、季節が進むにつれて勢いを増し、草丈が高くなっていきます。 「バラなどよく肥料をあげる植物の側では、1株が上の写真の5〜6倍に大きく育ち膝丈くらいにまでなります。増えるのを喜んで何もしないでいたら、庭がある年真っ青になってしまって、ほかの花が全然育たなかったことがあります。それ以来、春の芽出しのまだ小さな頃に掘り上げて間引いたり、移植するなどしています」(面谷ひとみさん) 左/こぼれ種でレンガの隙間から生えたイングリッシュデージーとワスレナグサ。右/スイセンの株元に咲くワスレナグサ。黄色と水色が美しいコントラスト。 季節が進むにつれ、どんどん草丈も大きくなっていきます。 「ちなみに、こちらはワスレナグサによく似たオンファロデス‘スターリーアイズ’、宿根草です。かわいいので増やしたいのですが、この花はこぼれ種では全く増えないので、大事にして株を太らせ、毎年、少しずつ増やしてきました。こんなふうに、植物の全てがこぼれ種で育つわけではないので、毎年様子を見ながら特性に合わせて上手に付き合うようにしています」(面谷ひとみさん) セントランサス/宿根草/開花期5〜6月 英国ではコンクリートの割れ目や屋根の上にも生えている丈夫な花。宿根草なので、毎年同じ株から咲くのに加え、こぼれ種で庭の思いがけないところからも咲きます。白花と赤花があります。 「草丈50〜60cmで、ちょうどバラの開花期に咲いてくれて、レースのような繊細な花がバラと相性ぴったりです。こぼれ種であちこちから生えてくるので、白花は白いバラの側など、咲かせたい場所に移動して育てています」(面谷ひとみさん) シャーレーポピー/一年草/開花期5〜6月 色も花形も豊かなバリエーションがあり、赤の一重から八重、ピンクや覆輪など、咲いてみるまでどんな花か分からないサプライズ感が楽しいポピーです。根が真っ直ぐに下に生える直根性で移植を嫌うので、移動したい場合は、ごく小さいうちに根を傷つけないように深く掘り上げます。こぼれ種から発芽して11月くらいに幼苗ができている場合があるので、よく観察しましょう。 ニゲラ/一年草/開花期4月下旬〜7月 「Love in a mist(霧の中の愛)」というロマンチックな別名を持つニゲラ。糸状の葉っぱの中にブルーの花を咲かせ、爽やかな彩りが魅力です。草丈は50〜60cmで、4月から7月まで次々に花を上げます。病害虫被害もほとんどなく、非常に丈夫。花後、小さな風船のようなタネ袋ができますが、そのタネ姿も愛らしいです。そのまま刈り取らずにいると、風船が弾けて中からタネがこぼれ、翌年も発芽します。 「ちょうどバラと開花期が重なり、ふんわり柔らかな雰囲気で咲いてバラを引き立ててくれます。バラにはブルーの色がないので、合わせるととても素敵です。繊細な花の雰囲気とは裏腹に、とても丈夫で、こぼれ種で駐車場のコンクリートの隙間からもたくさん生えてきています」(面谷ひとみさん) 淡いブルーから濃いブルーまで青の色幅がある。バラと好相性。 イングリッシュデージー/多年草/開花期3〜5月 ヨーロッパに自生する原種のデージー。花径2cmほどの小さな花で、ヒナギクとも呼ばれます。丸い黄色の花心に白い一重の花弁が野原のような素朴な雰囲気。こぼれ種でよく増え広がっていきますが、草丈が10〜15cmと低いので、増えても邪魔になることはありません。むしろグラウンドカバーのように地面を覆い、雑草が生えるのを防いでくれます。 イングリッシュデージーに彩られた春の小径。 オキナグサ/多年草/開花期4〜5月 赤紫のうつむいて咲く花と銀葉の草姿が美しい多年草。花後はふわふわとした綿毛のようなタネができ、風で飛んで増えていきます。園芸では山野草にも分類され、風に揺らぐ自然な花姿が魅力。落葉樹の下など、少し日陰になるところを好んで増えていきます。 セリンセ・マヨール/一年草/開花期4〜5月 シルバーがかった青緑の葉に、青紫のグラデーションの花が不思議な魅力の一年草。茎の先がくるっと曲がる花姿もユニークで、派手さはないのに庭で目を引く存在です。 「小さな1株が、こぼれ種で増えてこんなに大きな群生になりました。バラの肥料が効いているせいか、草丈も70cmくらいまで大きくなります。増えすぎた分は株が小さい芽出しの頃に掘り上げて、寄せ植えなどに利用しています」(面谷ひとみさん) セリンセ・マヨール、ユーフォルビア、黒花のペチュニアなどを合わせた寄せ植え。 こぼれ種はコントロールしよう こぼれ種で増えたオダマキの幼苗を掘り上げて移植。 こぼれ種はよく増えるがゆえに、増えすぎて困るケースがあります。庭中がこぼれ種の植物でいっぱいになってしまうと、ほかの植物がその陰になったり、栄養を取られて育たなくなることも。そんな場合は、間引くなどの引き算のコントロールが必要です。発芽したばかりの幼苗のうちなら、シャベルで根っこごと掘り起こして別の場所へ移植することもできます。咲かせたい場所に移動したり、間引いたりして、こぼれ種の植物と上手に付き合いましょう。

-

宿根草・多年草

寄せ植えにもかわいい!個性派シクラメン特集、森の妖精、天使の羽、ミニシクラメン、香りシクラメン…

シクラメンってどんな花? シクラメンはサクラソウ科の球根花で、10月頃から3月まで赤やピンクの鮮やかな花が咲きます。冬に向かって庭が寂しくなる頃に、鮮やかな色で楽しませてくれる可愛い花です。 左/ガーデンシクラメンの寄せ植え。中/原種シクラメンとビオラの寄せ植え。右/屋内観賞用のシクラメン‘ペチコート’。 シクラメンは、庭植えで楽しめるタイプと、室内の窓辺で楽しむタイプがあります。庭植えで楽しめるのは、シクラメン・ヘデリフォリウムやコウムと呼ばれる原種シクラメンのほかに、耐寒性の強い「ガーデンシクラメン」と呼ばれるタイプです。ガーデンシクラメンは従来のシクラメンより寒さには強いですが、霜に何度も当たったり、雨や雪でずっと濡れた状態が続くと枯れてしまうので、置き場所は軒下などが向いています。室内で楽しむタイプは、雨に当たると葉っぱや花弁にシミができ枯れる原因になるので、玄関ポーチなどに置いて楽しんでいます。シクラメンが好む温度は10〜15℃ですので、あまり温かくなりすぎない場所がよいでしょう。 屋外用か室内用かはお店の人に聞いてみよう 室内用のシクラメンは、一般に5号以上の鉢に植えられた状態で販売されており、価格は庭植え用の3倍以上です。とても華やかなので贈答用としても人気の花ですが、間違って庭に植えてしまうと、寒さであっという間に枯れてしまいます。そんな残念なことにならないように、買うときは屋内用か屋外に置いてもよいか、確認して選びます。目安としては、屋根のない屋外の売り場に並んでいる場合は庭植えできるタイプで、店舗の建物の中に置いてあるものは、たいがい屋内用と思っていいでしょう。最終的にはお店の人に聞いてみるのが確実です。 個性的に進化し続けるシクラメン注目品種! ミニシクラメン カール 細い花弁がクルッとカールした、これまでにないユニークな花形のシクラメン。草丈15cmほどのミニサイズですが、個性的な花姿で存在感抜群です。「麻野間園芸」のオリジナル品種で、突然変異で現れた1株を何年も地道に種子を取り交配を続け、品種の固定に成功しました。自然の奇跡と育種者の情熱から生まれたこの愛らしい花は、さらに進化を続け、現在流通している赤色とピンクから、今後数色に展開するそう。楽しみですね! ミニシクラメン‘カール’は鉢に単植するのはもちろん、小型なので寄せ植えでも楽しめます。リボンのような花が、寄せ植えにプレゼントボックスのような楽しい雰囲気をプラスしてくれ、クリスマスにもぴったり。ミニシクラメン‘カール’はガーデンシクラメンほど寒さに強くはありませんが、軽い霜程度なら問題ありません。雨を避けられる軒下や室内の明るく涼しい場所が適しています。花弁が黒くなったら早めに取りましょう。次々に株元から花が上がって、長く楽しめます。 シクラメン スノーショコラ 艶やかなシルバーリーフにダークレッドの花がシックな‘スノーショコラ’は、室内向きのシクラメン。シクラメンで有名な「はら園芸」の育種で、ミニ系に分類されますが、華奢な花茎を伸ばして1株から数十輪の花を上げる咲き姿は見事です。 葉っぱと花のコントラストが美しい‘スノーショコラ’。似合う鉢を探すのも楽しみ。 シクラメン ジックス 白いガクと艶やかな赤い花弁のコントラストが個性的なシクラメン。バイカラーになるつぼみもおしゃれな雰囲気です。寒さにも比較的強いので室内でも屋外でも楽しめ、ガーデンシクラメンとして庭を彩ることも可能です。連続開花性に優れ、たくさんの花が咲きます。花もちもよいため、観賞期間が長く、ロングランでたっぷり楽しめます。目線より少し低めの場所に置くと、花の個性が堪能できます。 シクラメン フェアリーピコダブル 八重咲きのシクラメンで、バイカラーの丸っこい花が愛らしい品種。「はら園芸」の育種で、花粉が出ないため花の寿命がとても長く、非常に丈夫。花は小中輪ですが、生育旺盛で夏にも冬にも強いので、鉢増ししながら育てると年々花数が増え、見事な大株になります。 葉っぱの模様も美しい‘フェアリーピコダブル’。 シクラメン ファルバラ®︎ローズ フランス「モレル社」のシクラメンで、ほんのり甘やかな香りがある芳香品種です。本来、シクラメンには香りがありませんが、こちらは数少ない香りが楽しめる品種。花弁の縁に細かなフリンジが入り、とりわけベル形の満開前の花形がとても優雅。屋内向きです。 左/イチゴのようなつぼみの姿も愛らしい。中/満開前のベル形の花が可憐。右/満開になるとフリルのある花弁が反り返り華やか。 シクラメン 天使の羽 原種と園芸品種を掛け合わせて世界で初めて種間交雑に成功した花で、なんと30年の年月を経て生み出されたという奇跡のシクラメンです。花弁がウェーブしながらうつむいて咲く姿がとても美しく、花もちが抜群。耐寒性が強く屋外でも育ちますが、霜や雪には当てないほうが無難です。 シクラメン 森の妖精 珍しいクリーム色に加え、ピンクのグラデーションとフリンジが愛らしいシクラメンです。耐寒性がありますが、霜の当たらない玄関の軒下に置いています。生産数が少なく滅多にお目にかかれませんが、今年は運よく園芸店で見つけることができました。同じフリンジのハボタンと一緒に寄せ植えしました。 シクラメンを長く楽しむお手入れ シクラメンは鉢の表面を覆うように葉がいっぱい出ているので、水やりの際は葉っぱをめくり、球根に水がかからないよう鉢縁に沿って水をあげます。球根に水がかかると、葉が密集しているためなかなか乾かずに、カビが生えて病気になることがあります。花がらも放置しているとカビの原因になるので、枯れてきた花は花茎ごと手でひねって取ります。 植え替えの時は、あまり球根を深く植えすぎないよう注意します。球根の上部が少し土の上に出るように植えるとよいでしょう。 室内で、屋外で、寄せ植えで、プレゼントでと、楽しみ方がいろいろ多いシクラメン。個性的な可愛い花がたくさんあり、冬もガーデニングを楽しく盛り上げてくれますよ。

-

寄せ植え・花壇

きれいをロングキープ! 冬こそ楽しみたいミニバラが主役の寄せ植え

ミニバラとは? ピンクと白のミニバラ、オレアリア‘リトル・スモーキー’を合わせた寄せ植え。繊細な銀葉がミニバラを引き立てる。 ミニバラは草丈が30cm程度のコンパクトなバラのグループ。ミニチュア・ローズ、パティオ・ローズ、姫バラなどと呼ばれることもあります。「花の女王」と称されるバラですが、小ぶりなミニバラは、さながら「リトル・プリンセス」。こちらを見上げるように咲く愛らしい花姿が魅力です。 ミニバラは秋冬が買いどき! ミニバラの開花期は、本来は他のバラと同様、5〜6月ですが、ホームセンターや園芸店などには、温室で開花調整された開花株がほとんど一年を通じて並びます。ですから比較的いつでも入手できますが、おすすめは今。というのも、冬の気候は天然の冷蔵庫の役目を果たし、ミニバラがほとんど生育しないため、花が春より断然長く楽しめるのです。また、冬は病害虫の心配もないのもおすすめの理由です。 ミニバラが主役のかわいい寄せ植え ピンクとオレンジ、2種類のミニバラを使った寄せ植えです。ミニバラが主役になるよう、小ぶりのビオラを合わせました。冬に向けて作る寄せ植えは、ミニバラはもちろん他の植物も生育がとてもゆっくりで、株の大きさはほとんど変わりません。ですから土の隙間が目立たないよう、株数を多めにギュッと植え込みます。詰めて植え込んでも、この季節は寒いので蒸れの心配もありません。作業をするときは、トゲに気をつけて。ミニでもトゲはあります。 春になって暖かくなると、1株1株のボリュームがアップし蒸れてくるので、株を抜き取り別の場所に植え替えるなどして調節します。ちなみに、中央部に植わっている黒い葉のキンギョソウ ‘ブラック・プリンス’は、今は脇役に徹していますが、春になって生育すると、ベルベットレッドの美しい花を咲かせます。 花材/ミニバラ、ビオラ、キンギョソウ‘ブラック・プリンス’、ハツユキカズラ ベビーピンクのミニバラに合わせて、ピンク系の花でコーディネートした寄せ植えです。寄せ植えを作るとき、花選びに迷ったら色をテーマにするのは一つの方法です。同系色なら全体を調和させるのは難しくありません。花形の違いを意識すると、一つひとつの個性が際立って見応えが生まれます。ガーデンシクラメンは、霜や雪にあたるとしおれてしまうので、天候に合わせて軒下などに移動すると長く楽しめます。持ち手付きのバスケットの鉢は軽量で運びやすいので、移動が必要な花材が入っている場合は特におすすめです。 花材/ミニバラ、ガーデンシクラメン、カルーナ、ビオラ、ネメシア こちらもピンクのミニバラを主役にしたバスケットの寄せ植えです。ミニバラはバラの中ではコンパクトですが、ビオラやガーデンシクラメンと比較すると大きいので、寄せ植えでは鉢の中央か後方へ植えます。 花材/ミニバラ、ビオラ、ガーデンシクラメン、キンギョソウ‘フロスティ・ドラゴン’、エリカ クリスマスを意識した赤と白の寄せ植えです。赤い実のチェッカーベリーと這うように伸びるスイートアリッサムは、鉢の縁に植えてこぼれるように咲かせると愛らしさが際立ちます。銀葉のオレアリア‘シルバー・ナイト’など、リーフプランツと呼ばれる葉の美しい植物は、花と花の間に入れるとよい緩衝材になり、花の美しさを際立たせてくれます。 花材/ミニバラ、ビオラ、ガーデンシクラメン、チェッカーベリー、スイートアリッサム、オレアリア‘シルバー・ナイト’ 花材/ミニバラ、ビオラ、パンジー、スイートアリッサム、ハツユキカズラ、カルーナ、ロフォミルタス‘マジック・ドラゴン’ 鮮やかなピンクのミニバラを主役に、クリスマスを意識して少し派手さを演出した寄せ植えです。ミニバラは小さくともやはりバラのような気品と存在感があり、クリスマスなどの華やかな季節感を演出するのにとても重宝します。 花材/ミニバラ、ビオラ、パンジー、スイートアリッサム、チェッカーベリー 冬の寄せ植えの上手な管理方法 冬の寄せ植えは前述の通り、生育がとてもゆっくり。ということは、根から水を吸い上げるスピードもゆっくりなので、水やりの間隔は他の季節より長めにとります。表土がしっかり乾いてから、1〜数日経ってからで十分。生育はゆっくりですが、もちろん生きていて葉から光合成して株に栄養を送っています。日中は日光がよく当たる場所に置きましょう。一つの鉢にたくさんの植物を植えているので、栄養が切れないよう固形肥料を株元に置いておくと、水やりの際に溶け出して十分にいきわたります。黄色の葉などが出てきたら、栄養不足のサインです。 春になったら解体して楽しもう! 春になって暖かくなると、生育期になりぐんぐん大きくなっていきます。1株が植え込み時の2倍にも3倍にもなり、見違えるような姿に。窮屈そうになってきたら株をばらして地植えにしたり、別の花と組み合わせて寄せ植えをリフレッシュしましょう。ミニバラは樹木なので、植え替えることで長く楽しめますが、春からは病害虫対策なども必要になってきます。それが難しければ、一年草として扱い、春までをワンシーズンとして楽しみ切るのもOK。難しく考えすぎずに、リトル・プリンセスを可愛がってくださいね。

-

おすすめ植物(その他)

マストバイ“原種・神7” 植えっぱなしで、よく増え、かわいい!

原種とは? カザフスタン南のカラタウ山脈に咲く野生のチューリップ。Dmitry Fch/Shutterstock.com 花にも野菜にも、すべての植物には原種があります。原種は改良される前の野生のままの姿なので、野生種とも呼ばれます。原種に対して、それをもとに人が改良して生まれた植物を「園芸品種」と呼びます。野菜や果樹などは食味の向上や病害虫への耐性を高めるために、花は色や形のバリエーションを増やしたり、栽培のしやすさなどを目的として原種が改良され、現在のような豊かな園芸品種のラインナップが生まれています。華やかで選り取り見取りの園芸品種の陰に隠れて、目立たぬ存在となっていた原種ですが、今、その魅力が再認識され、育てる人が増えています。 原種の魅力 原種は野生のままの性質なので、野趣溢れる姿や素朴な雰囲気を持っており、ナチュラルガーデンによく似合います。また、病害虫への耐性が高く、丈夫なものも多いので、初心者でも育てやすいというメリットも。さらに、例えば同じチューリップでも園芸品種はワンシーズン限りで終わりますが、原種は何年も繰り返し咲き続け、増えていくというコスパのよさも魅力です。 素朴で愛らしい姿丈夫でローメンテナンスコスパがよい という三拍子の魅力が原種の人気の理由です。 ガーデナーおすすめの“原種・神7” ここからは、実際にさまざまな植物を育てるなかで、原種の魅力にハマッているガーデナーの面谷ひとみさんがセレクトした、おすすめ原種をご紹介します。植えっぱなしで何年も咲く原種は、植え替えなどの労力がなく、「今年もまた会えたね!」という喜びがあると話します。ほとんどは園芸店で入手できます。 原種チューリップ 原種チューリップ クルシアナ・シンシア/球根/開花期4〜5月 原種チューリップのクルシアナ・シンシアです。原種チューリップの中には地際でクロッカスのように咲くものもありますが、シンシアは草丈30cmくらいで、茎も葉も細く華奢な姿が魅力。花もほっそりとしていますが、赤と黄色の2色でよく目立ちます。 原種チューリップ クルシアナ・レディージェーン/球根/開花期4〜5月 シンシアと同系の原種で、赤と白の2色咲きの原種チューリップにクルシアナ・レディージェーンがあります。太陽の光を浴びると写真のように花が開き、陰ると閉じる習性があります。シンシアもレディージェーンも植えっぱなしでどんどん花数が増えて、年々華やかさが増しています。 原種チューリップ バタリーニ・ブライトジェム/球根/開花期4〜5月 原種チューリップのバタリーニ・ブライトジェムは、ひよこ色と、小さな姿が愛らしい花です。草丈は15〜20cmほどなので、他の植物と植える場合は植栽位置に気をつけないと、隠れて見えなくなってしまいます。園芸品種のチューリップは背が高いので、その足元に咲くように植えてあげても素敵です。植えっぱなしで何年も咲いてくれます。 原種スイセン 原種スイセン バルボコディウム/球根/開花期3〜4月 バルボコディウムは、草丈15cmほどの小さな原種スイセンです。鮮やかな黄色と白色があり、薄紙のような繊細な花弁ながら、非常に丈夫で毎年ほとんど何もしなくてもよく咲きます。ラッパのような個性的な花姿と糸のような細葉で、小さくてもよく目立ちます。ビオラやパンジーなどの一年草ともよく似合います。 原種系アネモネ 原種系アネモネ パブニナとフルゲンス/球根/開花期4〜5月 原種系アネモネには、よく似た花形のパブニナとフルゲンスがあります。どちらも花弁と花心のコントラストが美しい花で、園芸品種に比べて耐寒性・耐暑性に優れ、とても丈夫なのが特徴です。園芸品種は夏にダメージを受けて翌年咲かない場合もありますが、原種は夏越しも冬越しも容易で何年も楽しめます。さまざまなカラーバリエーションがあり、風に揺れるたおやかな姿が魅力です。アネモネはギリシャ語で「風」という意味。春風を運ぶ花として知られます。 さまざまなカラーバリエーションがある原種系アネモネ。 原種系(?)アネモネ コロナリアダブル・フローレプレノ/球根/開花期4〜5月 原生地では見られなくなっており、植物画に残るのみで今や幻のアネモネと呼ばれています。その昔、日本に入ってきたらしく、花の情報が極端に少ないことから原種かどうかも定かではありませんが、性質としては原種に近く、植えっぱなしで丈夫に何年も咲きます。八重咲きで花粉ができないことから繁殖が難しく、流通量が少ないため、見つけたらラッキー。 原種シクラメン 原種シクラメン/球根/開花期9〜11月(ヘデリフォリウム)、12〜3月(コウム) 原種シクラメンは、秋咲きのヘデリフォリウムと、冬から早春にかけて咲くコウムの2種があります。園芸品種のシクラメンは、地植えで年を越すのが難しいものが多いですが、原種は環境さえ合えば植えっぱなしで何年も咲き、どんどん増えます。「夏の暑さに弱い」「生育期には光が必要」という条件にぴったり当てはまるのが落葉樹の下です。オカチョウジガイなどの陸性の貝やダンゴムシなどに球根を食べられることがあるので注意。雑草を取ったり、薬剤を使って対処します。 原種ジギタリス 原種ジギタリス ルテア/宿根草/開花期5〜6月 バラと一緒に咲かせる宿根草として人気のジギタリスですが、園芸品種は二年草で花の期間が限られるのに対し、原種は長寿命なのが特徴。年々株が太って花数が増えます。耐寒性に優れていますが、耐暑性は中程度なので、日当たりが強すぎないよう植える場所を少し気遣ってあげるとよいでしょう。小花が連なる華奢な姿が魅力です。 原種クリスマスローズ クリスマスローズ ニゲラ/宿根草/開花期12〜1月 さまざまな花色や花形がある宿根草のクリスマスローズは、園芸品種も植えっぱなしで何年もよく育つことから、毎年展覧会が催されるほど大人気の花です。ほとんどの園芸品種は2月から3月の早春に咲きますが、その名前の通りクリスマスの頃に咲くのは、この原種のニゲラです。真っ白な花を雪景色の中で咲かせることもあります。 原種バラ ロサ・ガリカ・オフィキナリス/樹木/開花期5月 花の女王と呼ばれ、登録されているだけでも4万種以上もの品種があるバラ。原種もたくさんありますが、ロサ・ガリカ・オフィキナリスは最も古い原種といわれます。古くから薬用や香料用として栽培されてきた歴史があり、素晴らしい香りを持つ花の美しさはもちろん、マットな葉も野趣があり魅力的。バラというと豪華なイメージがありますが、オフィキナリスは素朴で可憐な雰囲気のコーナーを作ってくれます。 原種の球根花が共演する面谷さんの庭の一画。 ご紹介した原種の植物に共通するのは、植えっぱなしで丈夫に育つということ。来年のガーデン計画に、ぜひ原種を加えてみてはいかがでしょう。

-

寄せ植え・花壇

寄せ植えの基本知識! おしゃれに仕上げるコツ

寄せ植えの基本知識 ミニバラ、ビオラ、アリッサムの寄せ植え。☆ 寄せ植えとは一つの植木鉢の中に、さまざまな種類の花苗を‘寄せ’集めて植えるガーデニングの手法の一つです。1種類の花だけを植える単植もインパクトがありますが、複数の植物を組み合わせることによって、より華やかさを出したり、繊細で複雑な雰囲気を表現することができます。いわば単植はバラだけの花束、寄せ植えは複数の花を使ったブーケや華道のようなイメージです。ですから、寄せ植えは作る人の感性や個性を生かしたり、作者の世界観を表現したりできる芸術的な楽しみがあります。 ビオラを使った冬の寄せ植え。☆ しかし、複数の植物を限られたスペースのプランターなどに一緒に植え込むため、それぞれの特性をきちんと把握することが必要。植物は種類によって生育のスピードや伸び方などの違いがあり、日当たりや水やりなど適した環境も異なるため、共存できる植物を選ぶことが大切です。 寄せ植えを作るメリットは、庭がなくても季節の花が楽しめたり、庭の中でもフォーカルポイントとして活用できることです。寄せ植えの基本を覚えて、定期的に植えつけて、季節感のあるおしゃれな暮らしを楽しみましょう。 植物育成ライトがあれば、室内でも寄せ植えをインテリアとして楽しめる。シクラメンを主役にしたクリスマスの寄せ植え。 ●庭がなくてもOK! 室内でおしゃれなガーデンライフが叶う最新グッズ 日の差す窓辺で育つ多肉植物の寄せ植え。 庭の中でも寄せ植えの鉢はフォーカルポイントとして活躍。☆ 寄せ植えで使う道具 寄せ植え作りを始める前に、まずは道具を用意しましょう。どれもガーデニングの基本的な道具なので、専用バッグやケースなどにひとまとめにしておくと便利です。 1.寄せ植えに使う手袋 素手で土を触り続けていると、思いのほか指先の水分が失われてガサガサになったり、爪に土も入るので、ガーデニング用の手袋をして作業をしましょう。薄手の手袋は指先がしっかりフィットし細かな作業もしやすいですが、布製は繊維の間から土が入り込むことがあるので、ぴったりフィットする使い捨てビニール手袋と併用するとよいでしょう。トゲのある植物などを扱う場合は、革製の手袋がおすすめです。 使い捨ての薄いビニール手袋を愛用するガーデナーも。 バラなどトゲのある植物を使う場合は革手袋を。 2.寄せ植えに使う園芸用のハサミ 園芸バサミもいくつかの種類があるが、剪定バサミをまず揃えよう。 ハサミの切れ味は植物の生育に影響します。切れ味の悪いハサミだと切り口の繊維が潰れ、そこから病気にかかったりすることがあります。スパッと切れ味のよいものを選び、使った後は必ず刃を拭いておきましょう。園芸用のハサミも、さまざまな種類や大きさのものがありますが、まずは手のサイズに合った剪定バサミがあると便利です。 3.寄せ植えに使うスコップ・土入れ 寄せ植えでは植物と植物の間に土を入れるため、細いスコップがおすすめです。土入れはたいてい3サイズがセットになっているので、使い勝手がよいでしょう。 4.寄せ植えに使うジョウロ 鉢植えの植物は水やりが欠かせません。水がシャワー状に出る、はす口のついたタイプで、取り外して使えるものが便利です。根元にしっかり水をやりたいときは、はす口を外して使います。 ●美しい庭をつくる人が愛用する便利な庭道具 寄せ植えに必要な材料の選び方 寄せ植えに使う鉢や土の選び方について解説します。土にも鉢にもさまざまなタイプがあり、植える植物に適したものを選ぶことが寄せ植え成功の第一歩です。 寄せ植えに使う「鉢」について 植木鉢のサイズは基本的に「号」という単位で呼ばれます。1号は直径約3cmで、1号数字が上がるごとに「×3」が直径の大きさと覚えておきましょう。植木鉢が小さければ小さいほど水が切れるのが早いので、寄せ植え初心者は8号鉢(直径24cm)くらいから始めるのがおすすめです。 鉢は植物の根が育つための空間ですから、その素材は生育にも影響します。ビジュアルだけでなく、素材の特性も理解して選ぶのが大切です。 ●素焼き:通気性や水はけがよく、植物の根にとって最も好環境を作りやすい。寒さで割れることがある。☆ ●陶製:釉薬をかけた陶器鉢は美しい。通気性・水はけは素焼きより劣るが、山野草のような繊細な植物でない限りあまり問題ない。温度差に強く耐久性が高い。☆ ●グラスファイバー製:ガラス繊維でできており、一見素焼きや陶製、石などのような重厚感がありながら軽量で持ち運びしやすく耐久性も高い。色・デザインバリエーションが豊富にある。☆ ●金属製:ワイヤーバスケットやブリキのバケツなどを植木鉢として代用する。水抜け用の鉢底穴がないものは自分であける必要がある。ワイヤー状のものは内側にヤシマットなどを敷いて使うが水切れしやすい。リース型などもある。☆ ヤシマットやヤシファイバー、麻布などが敷かれたワイヤーバスケット。半円状で壁掛けできるタイプ。 ●ラタンバスケット:植木鉢として利用できるよう、内側にビニールが敷かれていたり、プラスチック鉢入りで土こぼれがしないようになっているものもある。耐久年数は約1年。☆ ●Junk sweet Garden tef*tef*が教えるかわいさ120%の寄せ植えのコツ! 初心者にオススメのバスケット植え1 ●樹脂製:外見上は陶器やテラコッタ鉢に見えるが、軽量で持ち運びしやすい。 ●プラスチック製:軽くて持ち運びが楽。鉢底にスリットが入っているタイプもある。 Erhan Inga/Shutterstock.com ●木製:ナチュラルな雰囲気が魅力。水やりで腐食が避けられないため、耐久年数は約1年。鉢の下にレンガを置いて、水はけのよい状態にしておくと、もちがよい。 寄せ植えに使う「土」について 園芸店やホームセンターなどで販売されている園芸用の赤玉土。 鉢植えに使う土は、水はけと水もち(保水性)がよい市販の園芸用の培養土か、「赤玉土7割+腐葉土3割+元肥(肥料)」がおすすめです。水はけと水もちは一見、相反する作用のようですが、培養土は複数の素材が組み合わされて、どちらの作用もあるように、いわば‘ベストブレンド’されています。観葉植物や多肉植物などのように、特に水はけのよい土を好む種類向けに、ブレンドを特別に調節した植物ごとの専用園芸用土もあります。 また、土には酸性とアルカリ性という性質があり、地域によってその性質は異なります。日本の土は弱酸性のため、日本に自生するツツジやシャクナゲは弱酸性の土を好みます。同じ科のブルーベリーも弱酸性の土が栽培に適しているので「弱酸性」と書かれた用土を選んで栽培しましょう。一方、ハーブなど海外からの輸入植物の多くはアルカリ性を好みます。園芸用土はアルカリ性から中性に調整されているのでそのまま使えばOKですが、庭土などを使う場合にはそのままだと酸性が強いことがあるので、石灰を混ぜ中和してから使いましょう。このように、植物によって好む土が異なりますが、ざっくりと日本に自生するものは弱酸性、輸入種はアルカリ性と覚えておくとよいでしょう。 ●培養土がいい? 自分でブレンドする? よい土を選ぶコツ 寄せ植えに使う「肥料」について 花を咲かせるのは、植物にとってはとてもエネルギーが必要なことです。そのため、花つきよく育てるためには肥料は欠かせません。特に鉢植えで栽培する場合は、土が少なく栄養分が不足しやすいこと、水やりの際に養分が流れ出てしまうことなどから、地植えの植物に比べて施肥がより重要になります。効果的に肥料を使うことで、開花期間が長くなり、花つきよくたくさんの花を楽しむことができますよ。 寄せ植えで肥料を与えるタイミングは、主に元肥と追肥の2つです。 ●元肥(もとごえ) 草花の苗を植える時に、あらかじめ与える肥料。ゆっくり長期間効果が続く遅効性肥料や緩効性肥料で、三要素のバランスのとれた有機質肥料ベースのものがおすすめです。寄せ植えの場合は、鉢の大きさに合わせた量の肥料を培養土に混ぜ込んでおくとよいでしょう。 必要な時に必要なだけ肥料を届ける「マイガーデン粒状肥料」 土1ℓに対し8~12gが目安。10号鉢なら70~100g(女性の一つかみが約25g)です。 元肥にも追肥にも、さまざまな用途に利用できるのが、緩効性の固形肥料。寄せ植えビギナーの方はまずこのタイプの肥料を揃えるとよいでしょう。なかでも「マイガーデン粒状肥料」は、植物の成長に合わせて効率よく肥料が溶け出すので無駄がなく、長期間でもしっかり効果が持続するので、寄せ植えの元肥や追肥にぴったり。植え付け時に混ぜ込んだり、株元にばらまくだけでも手軽に使え、効果が長く続きます。根にやさしいコーティング肥料で肥料焼けもしにくいので、元肥にも安心。土に活力を与える腐植酸と植物性有機質配合で、土壌改良効果も期待できます。 ●追肥(ついひ) 植物の成長に合わせて、元肥だけでは不足しがちな養分を与える肥料を追肥といい、速効性の高いものがおすすめ。速効性の液体肥料と、緩効性の固形肥料をあわせて使うとより効果的です。また、開花期を終えた宿根草などには、消耗した体力の回復を図るためにお礼肥(おれいごえ)を与えるのもよいでしょう。花後にしっかり回復させておくことで、翌年もよりよいパフォーマンスが期待できます。 肥料切れと水切れを同時に解決! 「マイガーデン液体肥料」 草花には1,000~500倍程度に薄めたものを、1週間に1回程度与えるのが目安。鉢底から流れ出すまでたっぷりと与えましょう。 すばやく効いて、植物に元気を与えてくれる液体肥料「マイガーデン液体肥料」。肥料分を補うのはもちろん、土の保水力を向上させ、用土全体への水分浸透性を高めるモイスト成分配合なので、水切れ防止にも効果を発揮します。使うほどに土壌環境を改善し、鉢土を水切れしにくい土に変えてくれる、乾きやすい寄せ植えの鉢土にぴったりの液体肥料です。 寄せ植えの「病害虫対策」について 病害虫が発生してしまうと、花が咲かなかったり、枯れてしまったりと、せっかくの寄せ植えも楽しめなくなってしまうことも。病害虫の発生を防ぐためには、苗を購入する際に害虫や病気がいない健康な苗を選び、適宜花がら摘みや切り戻しを行いながら、風通しよく栽培することがポイントです。それに加えて、病害虫予防の資材を組み合わせるのも効果的。粒状の殺虫殺菌剤「ベニカXガード粒剤」は、植え付け時に土にまくだけ、混ぜるだけでOKなので、寄せ植えにとても使いやすくおすすめです。 まくだけで簡単に病害虫を予防できる新感覚殺虫殺菌剤! 「ベニカXガード粒剤」 病害虫の発生後に対処する殺菌殺虫剤に対し、そもそも発生を予防できるのが、「ベニカXガード粒剤」の嬉しいところ。根から吸収された殺⾍成分が植物の隅々までいきわたり、害虫の被害を最小限に食い止めてくれます。さらに、病原菌の侵⼊に似た刺激を根に与えることで植物の防御機能の強化を促し、病気に強い丈夫な株へと導いてくれるという効果も。ただし、病害虫が発生してしまってからでは効果が薄いため、スプレータイプの殺菌殺虫剤なども持っておくと安心です。 1回分は5g(ペットボトルのふた1杯分)が目安。 寄せ植えに植える「植物」について 複数の植物を合わせる寄せ植えの場合、植物を選ぶときに、外してはならないポイントがあります。 夏の一年草をたっぷり使った寄せ植え。☆ ①前述した土壌の性質の好み、日当たり・日陰、水やりの必要頻度といった、植物が好む栽培環境が大きく違っているもの同士を組み合わせると、うまくいきません。例えば、水を好む一年草とあまり水をやりすぎると根腐れしてしまう多肉植物などを組み合わせてしまうと、どちらか一方がうまく育ちません。ただし、あまり神経質になる必要もなく、一年草同士の組み合わせや一年草と宿根草の組み合わせなど、ワンシーズンだけ楽しむ寄せ植えの場合はあまり気にしなくてOKです。 白い小さな花がユーフォルビア。☆ ②植物の開花期を考えて組み合わせましょう。長く楽しむには開花期の長い一年草や常緑のリーフ類などを組み合わせると植え替えの手間がありません。なかにはユーフォルビア‘ダイアモンドフロスト’(写真内の白い小花)のように、真冬のいっときを除いてほぼ一年中咲いているものもあり、寄せ植えに重宝します。 ③植物の生育の性質にはさまざまな形態があります。這うように横に伸びるもの。下に枝垂れて伸びるもの。つるを巻きつけて伸びるもの。また、立ち上がって伸びるものは草丈がさまざまです。これらの性質を理解したうえで、いろいろな性質のものを組み合わせるとバランスのよい形になります。 これらのポイントを押さえ、あとは自由に選びましょう。寄せ植えに適した植物はとても多いので、枠にはまらず楽しみながら育ててください。たとえ失敗しても大丈夫! 植物は地域や栽培環境によって生育に違いが出るため、あなた自身の経験は、失敗も含めて書籍などよりずっと貴重なあなたの庭づくりの情報になります。ぜひ、育てやすかった植物リストや失敗した植物ランキングのメモなどをノートに書きためておくことをおすすめします。 ●Junk sweet Garden tef*tef*が教えるかわいさ120%の寄せ植えのコツ!初心者にオススメのバスケット植え2 寄せ植えの作り方プロセス それでは、寄せ植えの作り方の基本的な手順をご紹介します。難しい作業はありませんが、いったん植えてしまうと位置を変えるのが難しいので、土を入れてからすぐに植物を植えるのではなく、まずはポットのまま並べてバランスを見ます。 1 土を入れる 鉢に鉢底石を敷きます。鉢底石は植え替えの際に土と混ざってしまわないよう、排水ネットなどに入れておくと便利です。あらかじめネットに入った商品もあります。鉢底石を敷いたら、土を鉢の半分の高さまで入れます。土は市販の培養土か、「赤玉土7割+腐葉土3割」に元肥をブレンドしたものを使います。このとき、病害虫予防のため「ベニカXガード粒剤」も混ぜておくと安心です。赤玉土は粒の大きさが大粒・中粒・小粒とありますが、一般的な草花の寄せ植えには小粒が適しています。 鉢底石はネットに入れてから使うと植え替え時に便利。 2 植物の配置を決める 半分まで土を入れた鉢に、まずはポットから抜かずに花苗を仮置きしてバランスを見ます。鉢の観賞角度が一方向に決まっている場合は、正面を決めて配置します。360°から見る場合は、全方位的に美しく見えるよう配置を考えましょう。観賞角度が一方向に決まっている場合は、背の高い植物は鉢の後方へ配置し、縁にいくに従って背の低いものや枝垂れるものにするとバランスがよくなります。360°から見る場合は中央寄りに背の高いものを配置するとよいでしょう。花が咲いたときの色合いなどを考えながら、配置を考えましょう。おしゃれに見える配置は、この後に解説しています。 まずはポットから苗を出さずに仮置きする。 バランスを見てから実際に植える。 3 植物を植える 植物をポットから出したら、根をほぐします。苗によっては根がぐるぐるときつく巻いているものもありますが、そのままではきちんと育たない場合があるので、巻いている部分を切ってしまってOKです。根を一度切ることで刺激が与えられ、成長を促進します。植える順番は、背の高いものや大きなものから植えていくとやりやすいでしょう。すべての植物を植えたら、土をかぶせていきますが、鉢の縁ギリギリまで土を入れるのではなく、縁から1.5〜3cm程度は空けておきます。このスペースは水やりのための「ウォータースペース」といい、これがないと水をやったときに土が流れてしまい、次第に根が露出してしまいます。土を入れたら、土に割り箸を差し込んで前後や左右に動かすと、土中の空間が埋まり、苗と苗の間にも土がしっかり入ります。地際に新芽が出ている植物は新芽の上に土をかぶせないように注意しましょう。 根が回っている場合はほぐす。 黒田健太郎さんに学ぶLesson3 数株で素敵に! シンプル寄せ植え&コーディネート おしゃれな寄せ植えのコツ 寄せ植えの基本的な作り方を覚えたところで、次は、いかにおしゃれに、センスよく作るか、ポイントを解説します。ちょっとしたコツを押さえれば、誰でも寄せ植え上手になれますよ! 鉢を工夫する 鉢色と花色をコーディネート。☆ 寄せ植えを作る際は、どこにその鉢を置くのか考え、鉢を選びましょう。和風か洋風か、モダンかナチュラルか、置く場所の雰囲気に合ったデザインやカラーの鉢を選ぶことが、おしゃれを叶える最初のポイントです。例えば、鉢を置く場所の背景がモダンな白い壁やコンクリートの壁なら、茶色のテラコッタ鉢より、モノトーンの鉢やグラスファイバー製の鉢が合わせやすいでしょう。逆にレンガの壁や木製フェンスなどが背景になる場合には、テラコッタやラタンなどの自然素材の鉢が馴染みます。また、色釉薬のかかった鉢の場合には、鉢色と花色をコーディネートすると綺麗にまとまります。 リース型のワイヤーバスケットに多肉を寄せ植えした例。 アイアンやワイヤー製はどちらにも合わせやすく、また壁掛けタイプも多いので、省スペースで寄せ植えを楽しむことができます。壁掛けタイプの「ハンギング」と呼ばれる鉢は、窓から見えるところにかければ、室内から眺めて楽しむこともできます。 また、複数の寄せ植えを置く場合には、鉢の素材や色を統一するとスッキリとまとまり、主役の花のほうへ目がいきます。 英国ウィッチフォード社製の鉢はテラコッタの最高級品。☆ 鉢の価格もピンからキリまであり、高価なものはそれなりにデザインも品質もよく、耐久性のあるものが多いので、長く使い続けることができます。 鉢が植物で覆われたハンギングバスケット。 一方、鉢にあまりお金をかけたくない場合は、枝垂れる植物を選んで鉢縁に植えるという方法も。植物の生育とともに鉢は隠れてしまうので、容器として機能していれば OKという考え方もできます。高価な鉢も安い価格の鉢もどちらにも利点があり、使い方次第で素敵な雰囲気は作り出せます。賢く選んで楽しみましょう。 植物の配置 おしゃれな寄せ植えを作るには、まずは基本のセオリーを踏まえておきましょう。基本ができたらあとはご自身の感性で自由に楽しんでみてくださいね。 【異なる性質・形状を組み合わせる】 花色はピンク系で揃え、草丈の高いラナンキュラスを中央〜後方へ、周囲にネメシアやダイアンサスを、鉢縁に茎が少し枝垂れるペラルゴニウムを植え、ふんわりまとめた寄せ植え。☆ 「植物について」の項でも述べたように、植物にはまっすぐ上に伸びるものや、這性といってカーペットのように伸び広がるもの、下へ伸びて枝垂れるものなどがあり、異なる草丈、異なる伸び方のものを組み合わせることで、寄せ植えに立体感や調和を生むことができます。寄せ植えがおしゃれに見えない、という原因の一つには、性質が揃いすぎて単調で平面的になっている可能性があります。また、同じ性質のものばかりを狭い鉢の中に植えると、生育過程で植物同士がせめぎ合い、どれかが育たなくなるばかりか、どれも生育がイマイチで、当初のイメージ通りにならないことがあります。性質を分けると、それぞれの生育空間でそれぞれが本来の伸び方をします。バランスのよい配置の基本は、まっすぐ伸びて草丈の高くなるものは鉢の中央〜後方に、低いものはその周囲に植えること。また、鉢縁に枝垂れる植物を植えると縁まわりが隠れ、鉢と植物との一体感が生まれます。 【花色配置は絵画の基礎知識を活用】 花色を紫色に統一した寄せ植え。花材は紫の濃淡のビオラ、アリッサム、カルーナ。☆ 紫のビオラを後方へ、カーペット状に広がるアリッサムとイエローグリーンのリシマキアを鉢縁に。ビオラの花心の黄色とリシマキアをコーディネートした2色使いの寄せ植え。☆ 紫色のブラキカム、ピンクのビオラ、白色の花かんざし、プリムラの3色使いの寄せ植え。☆ 同系色または反対色といった色相による組み合わせの場合は、花色は一鉢の中に1〜3色ほどで留めておくと、まとめやすいでしょう。さらにたくさんの花色を使いたい場合には、ビビッドな色同士、また淡い色同士で揃えるというように、トーン(色調)による組み合わせを基本にすると、ガチャガチャとした雰囲気になりません。さらに上級テクニックとして、淡いトーンの中にビビッドカラーを少量「差し色」として加えるという手法もあります。配置には、絵画の遠近法が役に立ちます。暗色と明色とでは奥に暗色、手前に明色を配置すると、より立体感や奥行き感を鉢の中に演出できます。 淡い色調のペールトーンでまとめた初夏の寄せ植え。花材はペチュニア、ダイアンサス、イソトマ、へデラ。☆ 【葉にも注目】 ペチュニアの花を主役に、ワイヤープランツやヒューケラ、ルブスなどのリーフ類で囲んだ寄せ植え。☆ また、メインの花だけでなく、リーフ類も取り入れて、葉の色や形にも着目しましょう。線のようにスッとした形や小さな葉、大きな葉、斑入り、銀葉、黒葉などのカラーリーフ、ふわふわとした毛に覆われたものなど、葉も実に個性的です。自然の中でキレイだなと思うシーンと出合った時、そこにどんな要素があるのか分析しながら見ると、寄せ植えの参考になります。 寄せ植えの管理方法 寄せ植えを長くきれいに楽しむためには、こまめな手入れをしましょう。ほんの少しの時間をかけるだけでキレイが長持ちしますし、植物に触れていると気持ちがホッとするものです。毎日、楽しみながらできる寄せ植えの管理方法をご紹介します。 水やりの仕方 水やりは基本的に、どんな植物の場合でも鉢の底から水が流れ出るまでたっぷりやります。水が少なめでいい植物の場合でも、1回のやり方は同じで、頻度を減らすことで調節します。植え付け直後からたっぷり水をやり、季節によって水やりの頻度を変えます。基本的には表土の乾きを水やりの目安とします。夏は気温が高く蒸発するのが早いため、朝と夜の2回で、気温が高くなる時間帯は水が鉢の内部で高温になり、蒸れの原因になるため避けましょう。冬は毎日の水やりは不要です。多すぎると根腐れを起こし、枯れる原因になるので注意しましょう。鉢の大きさや素材によっても水やりの頻度は異なります。鉢が小さい場合や、ワイヤーやメッシュなど透水性のよい素材の場合は乾きやすいので、よく観察して水やりの頻度を調節します。 花がらを摘む 枯れた花や花が終わった後の花を「花がら(花殻・はながら)」といいます。花がらはこまめに摘み取りましょう。そのままにしておくと種子ができて成長が止まったり、次の花が咲かなくなってきますが、逆に花がらをこまめに摘んでいると、次々に花が上がって咲いている期間を長くすることができます。また、花がらを摘み取ることで株に空間が生まれ、風通しがよくなり病虫害も発生しにくくなります。花がらを摘む際は、花の根元に指をかけてやさしく上に引っ張るときれいに取れます。株ごと抜けてしまわないように注意し、指では取れにくい場合は剪定バサミでカットしましょう。 ●花を長く咲かせるテクニック「花がら摘み」とは 適宜追肥を行う 開花には多くのエネルギーを必要とします。長く花を楽しむためには、植物が開花の際に消費したエネルギーを追肥で補ってあげることが大切。適宜追肥を行うことで、花が休まずに咲き続きます。植物や肥料の種類などにより異なりますが、成長期や開花期には1~2週間に1回を目安に追肥をするとよいでしょう。追肥には、水やりと同時に与えることができる液体肥料など速効性の肥料がおすすめです。また、宿根草などは開花後にお礼肥を与えると、翌年の生育もよくなります。 シーズンで植え替える 左)春の寄せ植え。右)夏の寄せ植え。☆ 一年草の寄せ植えの場合は多くが数カ月〜半年が見頃です。花がら摘みをしても咲かなくなってきたら寿命ですから、次のシーズンの花に植え替えましょう。新しく植物を入れ替えることで、季節感を演出できます。宿根草など、毎年花が咲くものが混ざっている場合は、残したい植物の根を傷めないように丁寧に植え替えます。晩秋から冬に地上部が枯れる宿根草の場合は、来シーズンの開花期まで別の鉢で養生しましょう。また、ワンシーズン使った土は養分が抜け、病虫害の原因となる要素が含まれている場合もあるので、植え替える際は土も新しいものに入れ替えましょう。使い終わった土は次シーズンのために再生して準備しておくこともできます。 ●土の再生については『酷暑・猛暑を有効利用しよう! 暑い夏だからこそできる庭仕事』 寄せ植えはコツをつかむことが大切 おしゃれな寄せ植えは鉢と植物のバランスが重要です。鉢にも植物にもさまざまな特性や個性があるので、それらを考慮してセレクトし、配置しましょう。また、寄せ植え後のメンテナンスも美しさを保つためにも大事な作業であり、日々生育していく姿を見守ることこそガーデニングの醍醐味。玄関やテラス、庭のコーナーづくりなど、いろんな場所で季節の花を楽しみながらお手入れしてくださいね。

-

宿根草・多年草

ユリが主役の夏の庭・ユリを害虫から守る方法

バラの後に夏の庭の見どころを作ってくれるユリの花 バラの花が終わり、6月に入ると雨が続き、梅雨の晴れ間にはいきなり気温が30℃以上になるので、庭の花たちには厳しい季節です。バラの頃は何もかもが美しく咲いてくれて、どこを見渡してもきれいな庭風景でしたが、夏へ向けてはそうはいかないものです。虫も出てきますし、うどんこ病や黒点病なども出てきて、葉っぱがかじられたり黄色くなったり…。蒸して暑い日本の夏は、頑張って庭仕事をしていても、虫も病気も出るもの。庭全体をきれいに保とうとすると、とても労力がかかり庭づくりが嫌になってしまうかもしれません。ですから、夏は庭のところどころに見どころをいくつか作っておくような庭づくりをしています。するとそちらに目が向き、庭がきれいに見えるのです。視線を集中させるものをフォーカルポイントといいますが、夏の庭ではユリがその役目を果たしてくれます。 ユリの種類・花の咲き方によって植える場所をセレクト ユリの種類はとても多くて、花の雰囲気もかなり違います。上の写真は、スカシユリ系の品種です。1茎から何輪もブーケのように咲いて、ボリュームたっぷり。球根を植えて5年くらいしたら、分球してこんなにたくさん花を咲かせるようになりました。5月はピンクや赤いバラがたくさん咲いている場所を、夏はこのユリが代わって華やかに彩ってくれます。庭の奥のほうですが、草丈も私と同じくらいの高さになり、待合室の窓からも、よくピンクの花が見えます。 この花はシャンデリアリリー。スカシユリと比較すると華奢で、細い花茎を伸ばしていくつも花を咲かせます。あちこちを向きながら下から咲き上がる花々は、まさしくシャンデリアのようで、本当にワクワク。繊細で素朴な雰囲気もあり、とても気に入っているユリです。アオダモの側に植えていますが、葉陰がちょうどよいようで、球根を植えて3年目ですが、よく増えてあちこちから出るようになりました。 黒いユリは1茎に1〜2輪しか花を咲かせませんが、シックで落ち着いた雰囲気を庭にもたらしてくれます。この不思議な花色が魅力的に見えるよう、白花のアジサイ‘アナベル’の手前に植えたり、同色のリシマキア・アトロプルプレアと一緒に咲かせたり、いろいろ工夫してみています。 ユリの害虫「ユリクビナガハムシ」にご注意! ユリは植えっぱなしで何年も咲いてくれる丈夫な花ですが、一つだけ注意しないといけないのが「ユリクビナガハムシ」です。じつはある時、この虫にとんでもない目にあわされたことがあります。暖かくなるにつれ、ぐんぐんとユリの茎が伸び、つぼみがつき始め、花を楽しみにワクワクしながら暑さの中で庭仕事をしていたある日のこと。翌朝、庭を訪れてみたら、突如として庭のすべてのユリのつぼみが一つもなくなっていたのです。一つも! 何が起きたのかさっぱりわからず、目がパチパチ。でも、原因はすぐに分かりました。犯人がそこにいたのですから。それが「ユリクビナガハムシ」です。幼虫は泥を背負ったような格好で(実際は自分のフン!)、成虫は赤褐色の艶々した甲虫です。米子のすぐ隣の島根県農業技術センターの病害虫データによると、「市販の病害虫解説書には全く触れられていない」ほど、あまり知られていない害虫だということですが、成虫も幼虫もユリを食害するユリ専門の害虫です。体長1cmほどの小さな虫ながら、株を丸坊主にしてしまう大食漢。「このユリはあなた方の食用に育てているんじゃないの!」と怒ってみたものの、時すでに遅し。その年はユリの花を一輪も見ることができませんでした。 ユリの害虫対策は「オルトランDX粒剤」と「ベニカXネクストスプレー」 前述の病害虫データによると、この虫は4月下旬頃から現れるそうです。私はユリのつぼみができ始める少し前に、殺虫剤の「オルトランDX粒剤」をユリの株の周りにまきます。さらに念には念を入れて、「ベニカXネクストスプレー」もつぼみにスプレーしています。以来、私の庭ではユリクビナガハムシの被害にあうことなく、毎年きれいな花を咲かせてくれています。インスタグラムにユリの写真を載せた際、同じ被害にあわれて、もうユリを抜いてしまおうと思っている、という方がいらっしゃいましたが、私には本当にその気持ちがよく分かります。ユリの球根は秋に植え、花が咲くまでに7〜8カ月間もかかるのです。 病害虫はガーデニングをしていれば必ず遭遇することなので、私はあまり完璧に防除しようとは思っていません。バラなどもバラゾウムシにやられてつぼみを落としてしまうものもありますが、それでも残った花で十分楽しんでいるくらいです。でも、ユリクビナガハムシといったら一輪も花を残しておいてくれないのですから…。植物を丸裸にしてしまうような虫は、庭での共存が難しいタイプです。 ユリの花後の手入れ方法 ユリの花が終わったら、1/3くらい茎を残して切ります。残った葉茎で光合成し、栄養が球根に届けられ球根が太っていきます。だから特に施肥をしなくても大丈夫。その後、秋になって茎が枯れてきたら、株元からポキッと茎を折り取ります。地上部は全く何もなくなりますが、球根はそのまま土中で冬を越し、来春になるとまた芽が出てきます。スカシユリ系のユリは、まるで竹の子のように春になるとニョキッと土の上に芽をだしてきます。その力強い芽を見ると、「あっ!また会えた!」と嬉しくなります。さまざまなことが不安定な世の中にあって、季節が巡れば必ず芽を出し、花を咲かせてくれる庭の植物たちは、癒やしそのものです。

-

一年草

ポピーってかわいい!まるでバレリーナのスカートのように咲くポピー

古くから親しまれている素朴な花、シャーレーポピー シャーレーポピーは、今年初めてチャレンジした花です。特に新しい花ではなく、古くから親しまれている「ヒナゲシ」という和名は、アグネス・チャンの歌でもよく知られていますよね。昨年、初めて苗を見かけて買いましたが、咲いてびっくり。虞美人草(グビジンソウ)という中国の伝説の美女の名前が別名になっている通り、あまりのかわいらしさに、すっかり虜になってしまいました。 バレリーナのスカートにぴったりだと思いませんか? シャーレーポピーは花径が7〜8cm、存在感がありながらも、とても華奢な雰囲気で咲きます。花びらはシフォン生地のようにごく薄く、花を逆さにしたらバレリーナのスカートにぴったりだと思いませんか? 朝日が射すと光を通してシベや花弁の重なりが影絵のように映し出され、なんともメルヘンチック。 シャーレーポピーはもともと一重の赤色の花ですが、交雑しやすいようで、さまざまな花色が出ます。コーラルピンクや白とピンクのバイカラー、朱色、白の八重咲きなど、実際に咲くまで、こんなにいろいろな色があるとは思わなかったので、花が開くたびにびっくり、感動、ため息の連続。大人になって、こんなに毎日胸が躍ることがあるなんて、なんて幸せなんでしょう。こうした自然からのサプライズプレゼントがあるから、庭づくりはやめられません。 シャーレーポピーは一年草で、ちょうどバラと同じ頃に咲きます。うつむいたつぼみは白い毛で覆われており、この白鳥の首のような優雅な姿も可愛いのです。つぼみがだんだん上向きになってくると、もうすぐ開花という合図。咲く前日のつぼみは天を向いています。そして緑のつぼみがパカッと2つに割れて、花が開きます。開いたばかりの花は、真ん中の写真のようにクシュクシュと折り目がついています。あの緑のつぼみの中に、花びらが小さく折り畳まれてしまわれていたのだと思うと、本当に面白いです。数時間後には花びらはピンときれいになり、少しずつ花色も変化していきます。 バラとの共演にもぴったりなシャーレーポピー シャーレーポピーは草丈が70〜80cmくらいで、ちょうどこの庭に植えている木立ち性のバラと草丈が合うのも魅力です。低すぎても花が共演できませんし、高すぎればバラがかげってしまいます。その点、シャーレーポピーはバラよりやや低めくらいで咲いてくれるので、共演にぴったり。彩りとしてしっかり活躍しながらも、茎が細く花の雰囲気も繊細なので、目立ちすぎることもなく、バラとの相性が抜群にいいのも発見でした。 写真の左端に見えるバラは、オールドローズの‘ジャック・カルティエ’。私はこのピンク色の花が大好きなのですが、まるでこの花色に合わせるように、白とピンクのグラデーションのシャーレーポピーが咲いてくれました。ここに真っ赤なポピーが咲いていたら、また違った雰囲気になると思いますが、つぼみが開くまでは何色か分からないのでドキドキします。足元のピンクの花はゲラニウム、ブルーの花はデルフィニウム‘チアブルー’などです。この少量のブルーの小花もバラやほかの花々を引き立てる名バイプレーヤー。これらの花のお話もまた改めてご紹介しますね。 華奢なシャーレーポピーの育て方 シャーレーポピーの苗を園芸店で見つけたのは、冬。米子は冬に大雪が降ることがあるので、しばらく自宅で苗を養生し、春を待って3月に植え付けをしました。ビオラの株間にシャーレーポピーの苗を置いていっているのは、この庭をデザインしてくれたガーデンデザイナーで、私のガーデニングの師匠でもある安酸友昭さん。安酸さんは花の植え替え時に庭に来てくれて、2人で役割分担しながら庭づくりをします。といっても、安酸さんはいつも苗を置く係で、私は植え付ける係です。みなさん、置く係のほうが断然楽だと思いませんか? でも適当にポンポン置いているように見えて、ちゃんと5月の景色を計算しながら配置しているので、これはとても大事な仕事なのだと安酸さんは言います。う〜ん、5月の庭を見れば納得せざるを得ません。 しばらく小さなビニールポットで養生していた苗は、ポットの中で根がグルグル回っています。このまま植えるとなかなか根が広がっていかないので、少し崩して伸びやすくしてから植えます。米子は春に強い風が吹き、植えたばかりの幼苗がクタッとなることがあるので、私はバケツの中に水を張って、そこにドボンと苗をポットごとしばらくつけてから、根を少し解いて植え付けます。その際、メネデールという植物活力液を水に薄めて入れています。根の伸びが促進されて、活着が早いようです。 https://gardenstory.jp/gardening/68481 4〜5月にかけて、細い茎が伸びてきます。この細さがシャーレーポピーの魅力でもあるのですが、風が強いと倒れてしまうこともあるので、この庭では倒れそうな株には支柱を添えています。しばしば公園などでポピーが見事に群生している風景がありますが、群生している場合は株同士が支え合って倒れる心配はありません。でも、この庭ではバラやほかの草花の間に、あまりぎゅうぎゅうにならないように植えているので、この細い茎では立っていられないこともあります。支柱はなるべく竹などの自然素材で、目立たぬように草丈に応じて変えます。以前、どうせ大きくなるのだから初めから高い支柱でいいやと思って立てたら、安酸さんに「これじゃあ、花を見てるんだか、支柱を見てるんだか分からん庭ですね」とダメ出しをされました。以来、あくまで支柱は目立たぬように気をつけています。 来年は種まきからシャーレーポピーに挑戦! 来年はもっといっぱいシャーレーポピーを植えようと思っています。でも安酸さんにその話をしたら、「シャーレーポピーの苗はあまり流通してなくて、そんなにたくさん入ってきませんよ」とのこと。それなら自分で種を播くしかありません。今年最後に咲く花に種をつけさせて、種採りをしてみようかなと思っているところです。こぼれ種でも咲くそうですが、この庭は植え替え時に土を耕してしまうので、どれだけ残ってくれるか分かりません。種まきをして苗を作ったほうが確実です。シャーレーポピーの種まきは9〜10月。みなさんも一緒にチャレンジしてみませんか? そしてどんな花が咲いたか、来年の春、みんなで教え合えたら楽しそうですね。

-

みんなの庭

木漏れ日のなかで咲く5月のバラ

バラと草花が共演するクリニックの庭 5月の庭はバラが主役です。入り口のアーチや壁をつるバラが覆い、庭の中にもたくさんのバラが咲きます。でも、バラ園のようにバラだけを咲かせるのではなく、さまざまな草花と共演させるのがこの庭のスタイルです。自然の美しさには、人を癒やす力があると私は思っています。それは、私自身が忙しい看護師時代にそうだったから。この庭も、できるだけ自然に近い美しさを表現できるように心がけています。 自然風を演出するための植物のコントロール 実際のところ、庭を「自然風」「ナチュラル」に演出するのはそうたやすくはありません。「自然風」は、自然のままに放っておいてはできないからです。まず、たくさんの種類があるバラの中から、この庭に似合う少し野趣のあるバラを選び、開花期の合う草花を選び、いい具合に茂るよう植え付けのタイミングを見計らって植えます。 「いい具合」というのは、草花の中には旺盛に茂りすぎて、バラを覆い隠すように咲いてしまうものがあるので、そうならない程度に生育してもらうよう植えどきをコントロールするのです。例えばイギリスのお屋敷の庭のように広大なスペースがあれば、思う存分育ってくれて構わないのでしょうが、ここは両脇を公道に挟まれた三角地帯で、広さは限られています。その中で多種多様な草花を咲かせるには、1種だけに盛大に育ってもらっては困ります。あるときは、ワスレナグサが繁茂して庭中が青く染まってしまい、抜くのに一苦労しました。というように、庭づくりの失敗談も含めて、これからこの庭の四季と舞台裏を皆さんにご紹介していきたいと思います。 コントロールできない自然の事象こそ庭の癒やし 庭の植物にはコントロールが不可欠ということを教えてくれたのは、私のガーデニングの師匠で、このガーデンをデザインしてくれた「ラブリーガーデン」の安酸友昭さんです。安酸さんの「咲きすぎとるがん、抜かなあかんです」という言葉を初めて聞いたときは、衝撃的でした。きれいにいっぱい咲いているものを抜くなんて、私には思いもよらぬことでしたから。 しかし、「咲けばいいというもんではないですがん。庭の美しさは、植物だけで成り立っているわけではないんです。草花をそよそよと揺らす風や、葉の間からこぼれる木漏れ日、花の陰影、飛び交う虫たちや鳥の声。人にはコントロールしきれないそういう自然の事象こそが、美しさや癒やしにつながるんです。花がぎゅうぎゅうに咲いてたら、風にも揺れんし、陰影もできませんが」と言われて、いたく納得。 庭の美しさの所以は、どこにあるのか。普段はとても寡黙な人なのですが、じつは常にそういう目で庭を見て考えているんだな、と感心した瞬間でもありました。こんな素晴らしいガーデナーに指導を受けながら庭づくりができるのは、とてもラッキーなことではありますが、大変ダメ出しも多く「なんでダメなん? だったら最初から教えといてくれたらいいがん(面谷)」、「面谷さんなら言わんでも分かると思いましたがん、まだまだでしたね(安酸)」と、いつも言い合いをしながら庭仕事をしています(笑)。 バラのセレクトは、基本的に私の好みです。香りがあり、草花とも相性がよく、どこか儚げだったり、野趣があったり、やわらかい雰囲気で咲くものが好きです。たくさんのバラを育てていると、そうした微妙な花の雰囲気の違いが分かって、好みができてくるものです。分かりやすいのは、花屋さんで売っているバラとの違い。花屋さんで売っているバラは、アレンジがしやすいように茎が真っ直ぐで長いものが多く、香りもほとんどありません。一方、庭植え用のバラは、茎が細く華奢な雰囲気で、香りのあるものもたくさんあります。両者は用途や輸送上の事情もあり、品種や育てられ方も異なるのです。 バラによく似合う「ライン状」の草花 バラに添わせて咲かせる草花は、まずは開花期が合うことが条件です。そして、この庭では先ほどもお話ししたように、限られたスペースでたくさんの種類を植えるため、一株が大きくなりすぎないものが適しています。大きくなり方には、縦方向と横方向があります。横に広がるものは場所をとりますが、縦に伸びるものならOK。というわけで、アリウムはバラに合わせる花として最適です。 草花の中には、長い茎に縦に花を連ねてライン状に咲くものがたくさんあります。ジギタリスやデルフィニウム、バーバスカムなどがそういう花で、この庭ではバラと共演する定番の草花です。木立性のバラは、木がこんもり丸い形になるので、こうしたライン状の花をそばに植えると、それぞれの美しさが際立ちます。縦にすっきりと咲いてバラと共演してくれますが、株元では葉っぱが展開するので、株間は30cmくらいあけて植栽する必要があります。 寄せ植えで庭に彩りを添えて 草花は地植えにするだけでなく、鉢植えにしてバラとコラボさせることもあります。草丈の低い一年草などは、本来バラの株元で咲きますが、鉢植えにすると高さが上がり、バラの花との共演が楽しめます。「寄せ植え」というと、玄関先などに置くイメージですが、庭の中でも手軽に色を添えたり、バラとコラボさせたり重宝します。一年草はワンシーズン限りですが、3〜4カ月咲き続けてくれるものも多く、庭でよく活躍してくれます。 5月の庭はバラが主役ではあるものの、毎年同じ風景では飽きてしまうので、草花の種類に変化をつけ、雰囲気が変わるようにしています。テーマを決め、それに合うような草花を植えます。その様子を次回ご紹介します。 ●面谷さんが使う新しい庭資材の話はこちら 『まるでバラ園!“365日美しい庭”の舞台裏に密着! バラや草花を美しく咲かせる新しい庭資材とは[PR]』

-

宿根草・多年草

栽培歴15年以上の愛好家が教えるクリスマスローズを庭でかわいく咲かせるコツ

花のバリエーションは無限! 多彩な花色・花形が魅力 クリスマスローズを育てるようになって、かれこれ15年ほど。ありとあらゆる種類を育ててきましたが、私のクリスマスローズへの情熱はまだまだ冷めることがありません。それほどクリスマスローズは多彩な魅力を持つ花です。とにかく花のバリエーションがとても豊富。えんじ、ピンク、白、黒、黄、緑、グラデーション、花びらの縁が糸のように別色で縁取られるピコティ、花形もシングル(一重)、ダブル(八重)、セミダブル (半八重)とじつに個性豊か。写真のようにクリスマスローズだけを集めても華やかでユニークなブーケが楽しめます。 冬の庭に立体感を出すのに最適 冬から早春にかけては、庭で咲いている花はまだまだ多くありません。わずかに咲いている花も原種シクラメンやビオラなど、地際で小さく咲いているものがほとんどなので、庭が平面的に見えがち。そんななか、クリスマスローズは草丈が30cmほどあり、花も比較的大きいので、この季節の庭では存在感抜群。ペタッと見えがちな冬の庭にボリュームを出してくれる貴重な存在です。ですから植栽エリアの中〜後方へ配置して、手前の小さな花々と共演させることが多いです。写真のクリスマスローズはセミダブル (半八重咲き)で、花びらの縁が糸でかがられたように色づく「ピコティ」と呼ばれる花色です。 早春の庭の小径です。クリスマスローズが花の小径にボリュームを出してくれています。地植えにして2〜3年すると株が太って、ブーケのように花をたっぷり咲かせてくれるようになり、フラワーアレンジメントの花材としても活躍してくれます。花が終わった後も緑の葉が残るので、夏の庭もみずみずしく見せてくれます。 クリスマスローズと早春の花々との共演で個性を引き立てて 私はクリスマスローズが小さな花々と共演する風景が大好きです。それぞれの花の個性が引き立ち、どれもこれもいっそう魅力的に見えます。クリスマスローズは宿根草なので、毎年ここから出てきて咲いてくれます。原種シクラメンやアネモネ、クロッカスも季節になれば何年も咲いてくれる球根花です。一年草のパンジーやビオラは、毎年植え替えて組み合わせの変化を楽しんでいます。これらの花とクリスマスローズは好相性です。 これはクリスマスローズと春の球根花の寄せ植えです。中央にクリスマスローズを配置し、周辺にピンク色のムスカリやアネモネ・フルゲンスなどの淡い花色の小球根を、鉢縁はベロニカで彩りました。 クリスマスローズは落葉樹がある庭にぴったり ウワミズザクラの下で咲く大株に育ったクリスマスローズ‘プチドール’。 クリスマスローズを上手に育てるコツは、生育の特徴を理解することです。といっても、とても簡単。クリスマスローズは多くの花が生育旺盛になる初夏には半休眠状態になり、逆にほかの花々が眠りにつく晩秋から翌年春までの寒い季節に生育します。眠りについている時はできるだけ涼しく、生育期間中は光合成を促すために日光を浴びられる場所が最適です。その条件にぴったり合うのが落葉樹の下です。落葉樹は、夏は葉を茂らせて日陰を作ってくれますし、冬は葉を落として日光を遮りません。私はベイリーズセレクト(ベニバスモモ)やウワミズザクラなどの落葉樹の下にクリスマスローズを植えています。またオリーブは常緑ですが、葉が小さく冬も木漏れ日がちょうどよく届くので、その下にも植えています。 オリーブの木陰で育つクリスマスローズ。色が濃く草丈の高い種類は、庭の隅など目立たない場所の彩りとしても活躍してくれる。 北側の庭の木陰で花を咲かせるクリスマスローズ。寂しくなりがちな北側の庭も、クリスマスローズが好む条件です。ピンクの花は原種シクラメンで、クリスマスローズと同じ環境を好むので、共演の相手にぴったりです。 この花壇は隣家との間のごくわずかなスペースで、コンサバトリー(温室)の窓下にあります。日が当たる時間は限られていますが、冬は太陽が低く日が差し込むので、クリスマスローズはきれいに咲いてくれます。うつむいて咲く花が多いので、窓のそばで間近に見られるのが気に入っています。 場所さえ合っていればどんどん増えるクリスマスローズ 基本的に、多くの種類はとても丈夫で、上記のように場所さえ合っていればあまり手間なく大きく育ち、そしてよく増えます。クリスマスローズは株が太っていくだけでなく、じつはこぼれ種でもよく増えるのです。写真のクリスマスローズもここに植えたのではなく、こぼれ種でいつの間にか石の間から咲いたもの。こういう自然のサプライズはとても嬉しいものですし、人の手では生み出せないナチュラルな雰囲気が庭に生まれるのも気に入っています。 こんなレンガの隙間にも、こぼれ種で育ったクリスマスローズが。陰になり涼しいところを選んでいるのですね。その下で咲いているピンクの花は、ユキワリソウです。この花もクリスマスローズと同じ環境を好みますが、山陰の夏の暑さはこの花には過酷。こうして残って咲いているのは、とても貴重です。 クリスマスローズとの上手な付き合い方 クリスマスローズの花苗は数千円から希少種になると数万円という価格帯です。花苗のなかでは少し高めに感じられるかもしれませんが、前述の通り何年もよく咲き、こぼれ種でも増え、病害虫の被害もあまり心配することがないので、とてもコスパのよい花です。とはいえ、失敗したくはないですよね。一番の心配は夏の暑さで枯れることで、種類によって夏の暑さがとても苦手なものもあります。ですから、私は新しい種類はいきなり地植えにせずに、一年目は鉢植えで様子を見るようにしています。通気性のよい素焼きの鉢に植え替え、季節によって場所を移動しながら様子を見て、よく株が太るようなら地植えにします。希少種といわれる流通量が少ないものは大事に鉢で育てられることが多いようですが、育てにくいかというとそうとも限りません。意外と地植えにすると株が太って見事な花付きを見せることがあるので、あまり怖がらずに庭で楽しんでいます。 希少種の‘ヨシノ’も地植えで大株に育ってきている。 クリスマスローズの季節のお手入れ 【花がら切り】 クリスマスローズは先ほど言ったように、夏は半休眠状態になります。花は遅くとも5月までには切って株の体力を温存します。「花」といっていますが、じつはクリスマスローズの花に見える部分はガク片なので、「花びらが落ちる」ことがありません。段々と色があせてはいきますが、散ることがないのでなんとなくそのままにしてしまいがち。ですが、放っておくと中心部に種をつけます。種取りをしたい場合にはそのまま成熟させるとよいのでしょうが、種をつけると株は種のほうに栄養を注ぎ込んでしまい、夏を越す体力がなくなってしまいます。ですから、花が色あせてきたなと思ったら、花がらをなるべく早く切るようにしています。切った花はフラワーアレンジメントにして楽しみます。 【肥料】 肥料は、とりわけクリスマスローズのためだけに与えるというわけではありませんが、庭にはバラもたくさん植わっているため、秋や冬、早春の庭の花の植え替え時に定期的に庭全体に肥料をまいています。鉢植えの場合は、生育期間中に定期的に緩効性肥料を施し、時々液体肥料を混ぜて水やりをします。 【葉切り】 クリスマスローズは葉が大きくこんもりとよく茂りますが、秋に十分涼しくなったら古い葉は切り取り、こうして新しい葉と交代させます。そのままにしておくと株元の花芽に日光が当たらず、春になっても花が上がってこなくなってしまうことがあります。全部とってしまうと庭の自然な雰囲気が損なわれるように思うので、いくらかは残そうと思うのですが、どれを残してどれを切るか、目下の私の課題です。 【病害虫】 夏の蒸れや加湿に注意すれば、あまり病害虫にも悩まされることなく丈夫に育ちますが、「ブラックデス」という葉や株元が黒く変色する病気には注意が必要です。クリスマスローズがかかるウイルス病ですが、薬剤がなく伝染するため、見つけたら残念ですが速やかに抜き取ります。ほかのクリスマスローズも感染していないかよく周辺を確認し、ブラックデスを触った手でほかの花に触れないようにします。ブラックデスの株を抜き取ったり切ったりした園芸ツールも消毒が必要です。 ブラックデスは数カ月間の潜伏期間があるようで、病気が発生するまで気付くことができません。潜伏期間中にほかの株にウイルスが伝染しないようにするためにも、新しく買ってきた株は、いったん鉢植えで育てて様子を見るのが無難です。 今、注目のクリスマスローズ ほとんどの花形・花色を育ててきたので、何か新しいものが育てたいなと思っていたところに、近年出会ったのが‘レッドサン’(左)と‘パピエ’(右)。花郷園というクリスマスローズのナーセリーの品種ですが、花が上向きに咲いているのが他のクリスマスローズとは異なる特徴です。華やかでエレガントな雰囲気なのと、バラのようなつぼみの姿も気に入っています。 ニゲルはクリスマスローズの原種で、クリスマスローズがクリスマスローズといわれる所以の花です。多くのクリスマスローズはクリスマスには咲かず、翌年2月以降になって咲きますが、ニゲルはまさにクリスマスの時期に咲きます。定番中の定番ですが、雪の中で咲いている姿には特別な美しさがあります。 また、何度か挑戦しては枯らしてしまっているのに、どうしても育てたくなる魅惑のクリスマスローズがチベタヌスという原種のクリスマスローズです。クリスマスローズらしいうつむいて咲く姿と、ちりめんのような花びらの繊細な質感がたまらなく魅力的です。原生地では小川のほとりのような涼しい場所に咲いていて、水をとても好みます。山陰は夏に40℃近くになり、いくら木陰とはいえチベタヌスには過酷なので、鉢植えで育てているのですが、なかなかうまくいきません。今年は生育6年目の充実した株を奇跡的に手に入れたので、どうにか頑張って夏越しをさせたいと思います。