【プランター栽培】イチゴの植え付け後のお手入れ(水やり・肥料・人工授粉)と、収穫時期&方法が知りたい!

秋に苗を植え付け、翌年の春に真っ赤な実をつけるイチゴ。ベランダで大きな甘いイチゴが収穫できたら、うれしいですよね。イチゴは丈夫で育てやすい植物ですが、よい実をつけさせるためには、苗を植え付けたあとの管理作業をきちんと行うことが大切です。水やりや追肥、人工授粉など、収穫までに必要な作業や、収穫のタイミングと方法を詳しくご紹介します。監修・深町貴子(園芸家)

目次

イチゴのプランターの置き場所

イチゴは、植え付け後に冬の寒さにしっかり当たることで実をつけるので、冬の間も屋外で育てます。プランターはできるだけ長時間日の当たる場所に置きましょう。午前中に活発に光合成を行うため、置き場所に最適なのは、午前中から日の当たる南側や東側のベランダ。隣の建物や柵で光が遮られる場合は、日の差し込む壁側にプランターを寄せる、テーブルやフラワーラックにのせて高さを出すといった工夫をしましょう。

真夏の間は、直射日光に当たると株が弱ってしまうので、半日陰に移動するか、日よけのスクリーンなどを設置します。

風通しの悪い場所、じめじめした場所は病気が発生しやすくなるので、イチゴを育てるのには不向き。ただし、乾燥も苦手なので、強い風が直接吹きつけるような場所もNGです。ベランダで育てる場合に注意したいのが、エアコンの室外機で、排気口の近くに植物をおくと、葉がチリチリに乾燥してしまうことがあります。排気の当たらない場所に置くようにしましょう。

水やりの頻度とタイミング

イチゴに限らず、植物の水やりは、毎日定期的に与えるのではなく、土や植物の状態に合わせて与えることが重要です。必要な水の量は、季節や環境によって変わるので、まずは土の状態をチェックして、乾いていたら、プランターの底から流れ出るくらいまでたっぷりと水やりをします。

イチゴは冬の間は休眠するので、葉や茎はほとんど成長せず、吸い上げる水の量も少なくなります。ですが、内部では春の成長に向けた準備が始まっているので、乾燥させすぎないように注意してください。暖かくなると地上部が成長を始め、たくさんの水を吸収するようになるので、そのぶん土も乾きやすくなります。特に、花や実がついている時期に水切れさせると、よい実がつかなくなってしまいます。できれば毎日土の状態を確認して、乾いていたらたっぷりと与えるようにしましょう。

ほとんどの植物は午前中に活発に光合成をするので、水やりは朝に行うのがベストタイミング。日中に植物が水を吸収し、夕方にはプランターの土が乾き気味になっているのが理想です。水をやりすぎて土が常にびしょびしょに湿っているような状態は、植物の成長にかえって悪影響です。

また、水を上から勢いよくかけると、葉や果実に土が跳ね返って病気の原因になります。株元近くに静かに与えるようにしましょう。

肥料の種類と与え方

市販の野菜用培養土の多くは、「元肥」と呼ばれる肥料分が含まれているので、植え付け後すぐに肥料を与える必要はありません。時間が経つと、植物が肥料分を吸収することや、水やりで流れ出ることによって、元肥の効き目は薄れてきます。野菜や土の種類にもよりますが、植え付けのおよそ1か月後から、「追肥」の作業が必要になります。

追肥に使用する肥料には、固形の化成肥料や有機質肥料、液体肥料など、さまざまな種類があるので、使いやすいものを選びましょう。植物の成長に欠かせないチッ素(N)、リン酸(P)、カリ(K)の3要素が同程度の割合で配合されているものがおすすめです。たとえば、肥料のパッケージに〈N-P-K=8-8-8〉と記載されていたら、チッ素、リン酸、カリが100g中にそれぞれ8g含まれているという意味で、「野菜用」と書かれた肥料なら、3要素のほかに、野菜の成長に必要なミネラル分などもバランスよく配合されています。「イチゴの肥料」など、それぞれの野菜に特化した製品も市販されています。

追肥に使用する量や与える頻度は、製品によって違うので、パッケージを確認して、記載されている通りに与えましょう。

粒状の固形肥料の場合は、株元から少し離してパラパラとまんべんなくまきます。

液体肥料には、そのまま使えるタイプと水で希釈して使うタイプがあり、たとえば「1000倍希釈」と書かれているものなら、1Lの水に対して1mlの液体肥料を入れます。計量はちょっと面倒ですが、ペットボトルの空き容器やスポイトなどを使えば、正しい希釈率の肥料を作ることができます。

液体肥料の与え方は、通常の水やりと同様にジョウロで株元近くにかけます。

イチゴは冬の間休眠し、ほとんど成長しないので、追肥をスタートするのは、本格的な成長が始まる前の2月中旬ごろです。2回目の追肥は、最初の花が咲く3月上旬ごろに行います。以降は、固形の化成肥料の場合は月に1回程度、液体肥料は効き目が切れるのが早いので、2週間に1回程度を目安に追肥を続けます。

人工授粉の方法

3月の半ばをすぎると、イチゴの花が咲き始めます。開花したら人工授粉を行うのが、大きくておいしいイチゴを収穫するための大切なポイント。自然の環境では、ミツバチなどの昆虫が花と花を移動することで花粉が運ばれますが、ベランダでのプランター栽培の場合は昆虫が集まりにくいことが多いので、人の手で授粉したほうが確実です。

人工授粉は、花粉のたくさん出る朝のうちに行いましょう。毛先のやわらかい筆や、耳かきの梵天(白いふわふわした部分)を使い、雄しべの花粉を雌しべにつけます。

イチゴの雌しべは、花の中心の黄色い三角形の部分にたくさん集まっていて、雄しべはそれを取り囲むように並んでいます。一つ一つの雌しべに花粉がつくことで実が大きくなるので、筆や梵天の先を花の中心にそっと当て、くるくるとなでるようにして授粉を行います。授粉にムラがあると実が成長せず、形もいびつになってしまうので、まんべんなくていねいに行ってください。

ランナーが伸びてきたら?

初夏ごろになると、イチゴの株元から「ランナー」と呼ばれる細いひものような茎が伸びてきます。ランナーの先には新芽がつき、そこから新しい苗を育てることもできますが、実を収穫している間も伸ばしたままにしていると、養分が奪われて、収穫量が落ちてしまいます。収穫中にランナーが伸びてきたら、株元近くで、ハサミで切り取りましょう。

イチゴの株が元気に育っていれば、ランナーは切ってもどんどん伸びてきます。新しい苗を育てる場合は、収穫の終わったあとに行いましょう。ランナーの先につく新芽を、土を入れたポリポットに固定して根付かせます。うまく根付けば、秋にはまた新しい苗を植えることができます。

イチゴの収穫時期と方法

受粉がきちんと行われると、雌しべの部分が少しずつふくらんでイチゴの形になり、やがて赤く色づいて、収穫を迎えます。品種にもよりますが、人工授粉から実が完熟するまでは、30〜50日が目安です。へたの近くまで真っ赤に完熟したイチゴは、市販のものよりもジューシーで甘く、フレッシュな香りが楽しめます。ぜひ、摘みたてを味わってください。収穫方法は、へたの少し上で茎から切り離します。

寒い時期は実の成長に時間がかかりますが、気温が上がると成長も早まり、最盛期の5〜6月には、次々とイチゴが熟していきます。食べ頃の期間は短いので、こまめに見回って、おいしいうちに収穫しましょう。熟しすぎた実を放置すると病気の原因になるので、気をつけてください。

収穫が終わったら?

イチゴは多年草で、収穫が終わったあとも水やりや定期的な追肥を続け、株を元気に育てれば、翌年もまた収穫することができます。暑さに弱いので、夏は直射日光の当たらない場所に移すか、日よけシートなどを設置して夏越しさせましょう。ベランダのコンクリートが日差しで熱くなる場合は、すのこを敷くか、木箱などで台を作り、プランターが直接コンクリートに接しないように対策します。

数年経つと株が弱り、次第に実が小さくなり、数も減ってきます。その場合は、新しい苗を用意して植え付けるようにしましょう。

併せて読みた

Credit

監修 / 深町貴子 - 園芸家 -

ふかまち・たかこ/有限会社タカ・グリーン・フィールズ専務取締役。病弱だった幼少期に植物から「生きる」意味を学び、「園芸で人を幸せにすること」を人生目標とする。近年では「園芸は育て方より育ち方」をテーマに、集合住宅のコミュニティガーデンとしての菜園指導や、生活を楽しむための園芸講座を行っている。『趣味の園芸 やさいの時間』(NHK Eテレ)ほか、幅広いメディアへの出演や講演等を行い、園芸の楽しさを多くの人に伝えている。『プランターひとつで1年中おいしい!季節の野菜づくり』(PHP研究所)、『コンテナで育てるハーブと野菜』(西東社)、『はじめてでもできる!ベランダですずなり野菜』(カンゼン)、『おいしく育つしくみがひと目でわかる ベランダで楽しむ野菜づくり』(家の光協会)など、著書多数。

構成と文・磯野亜希子

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

宿根草・多年草

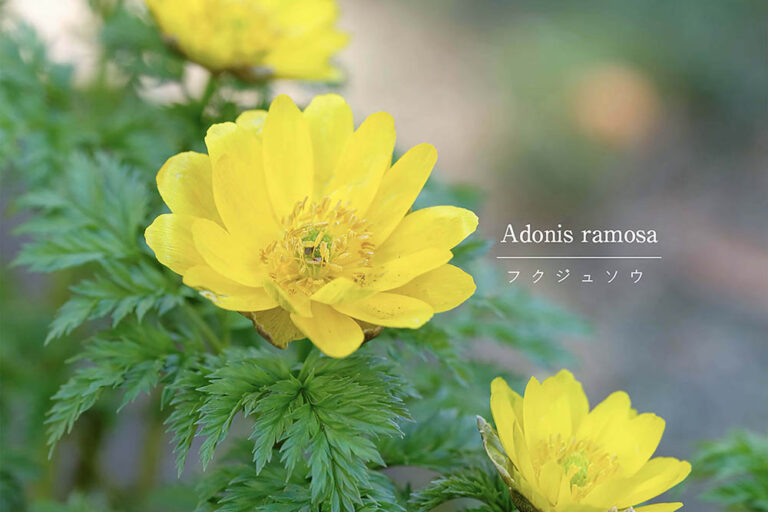

春を告げる縁起花「フクジュソウ」の品種バリエと育て方|夏越しや「株分け」のコツも解説

旧暦の正月頃に咲くことから「元日草」とも呼ばれるフクジュソウ。明るい黄色い花を咲かせ、一足早く春を告げる縁起植物として人気があります。日本に自生する植物ですが、中には朱金色の花を咲かせる珍しい種類も…

-

観葉・インドアグリーン

【開運ガーデニング】運気アップ! 置くだけで幸運を引き寄せる⁉︎ インドアグリーン5選

インテリアに取り入れるだけで、あなたの運気をぐんとアップさせてくれるのが「インドアグリーン」。風水などでも縁起がよいとされるインドアグリーンは、気分を軽くし、心も整えてくれるアイテムです。緑を生活に…