植物に必要な光とは?【後編】超初心者向け講座7

LedyX/Shutterstock.com

観葉植物や草花など、植物を育てる際に必須の要素「日当たり」。なぜ、植物が育つ時に光が必要なのか? これまで何で枯れたのだろう? と悩んでいた人に、ガーデニングを楽しむために知っておきたい基礎知識「光」をご紹介。ここでは適切な光環境とはどんな様子か、またそれをどうやって作り上げるのかを説明します。

目次

植物が育つための光の加減

前回『植物に必要な光とは?【前編】超初心者向け講座6』では、植物の見た目と適切な光環境には関係が深いことを説明しました。後編の今回は、それらを踏まえて、適切な光環境とは、またそれをどうやってつくり上げるのかを説明します。

適切な光の強さとは

では適切な光の強さとはどのくらいなのでしょうか? これも簡単なようで難しい問題なのですが

・その種類本来の健康的な色・形を示す。

・成長や繁殖が阻害されない。

以上の2点が挙げられるでしょう。

具体的にいえば日焼けせず、徒長せず、色も冴えて、よく成長し株もふえ、花も咲く、ということになります。

しかし、あらかじめ適切な光の強さを知るのはなかなか難しいものがあります。名前が分かっているのならば、それを糸口にして図鑑を引くかインターネットで検索するのがよいのですが、日本で販売されている植物は名前があやしい場合が少なくないので、頼りにならないこともしばしばです。

ですから、ある程度見た目で判断できるようになっておく必要があります。前回「見た目で必要な光の強さを推測する」で説明したのはこのためです。

名前を糸口に調べて適切な光の強さがすぐに分かれば御の字ですし、そうでなければ姿形から推測して数日観察します。日に焼けるようであれば日陰に、徒長するようなら日なたに、問題なければそのままそこで育てればよいわけです。日焼けが心配な人は、明るい日陰(40〜50%遮光下)に置いて様子を見ます。

季節によって変化する光

実際の上での問題は一日の時間によって、また季節によって光が変化することです。朝・夕方は光が弱く、昼間は光が強く、夜は暗い。夏は日が長く天高くまで太陽が昇り、冬は日が短く太陽は低い位置をたどります。みなさんご存じでしょう。それだけではなく、落葉樹と常緑樹の下では条件が違うし、建物のどの方角に置いたかでも異なっています。

大変複雑で卒倒しそうですが、一つひとつの要素を分解して、その性質を理解すれば大変に力になるので頑張って覚えてください。

方角と光の関係

建物の方位に注意するのは占い師だけではありません。園芸家にとってもとても重要です。それは利用できる昼間の光の強さ・長さなどと関係が深いからです。

もちろん周囲に何もない畑の真ん中のような場所であれば、一日中日差しがあるのである意味では理想的な環境です。しかし実際は、東西南北ある建物のどこかの面で育てるわけです。

東側は最初に日差しが当たるので好ましい環境です。朝の気温が低いうちから日差しが当たり、気温が高くなり温度障害を起こしがちな午後には明るい日陰になっているので害を受けにくく、デリケートな植物には特によいものです。問題は隣にすぐ他の建物があると、ほとんど日が差さない暗い場所になってしまいます。

南側もよい環境です。長く日が差すので特に強い光を要求する植物や、温度も上がりやすいので高温を好む植物にも好適です。逆にいうとそういった環境を嫌う植物には向きません。温度変動が大きいのも問題になる場合もあります。

西側はまあまあよい環境ですが、種類を選ぶことになります。それは気温が上がったお昼以降にしか日が差さないので、高温に強い植物を選ぶ必要があるからです。その場の気象条件によっては南側と大差ない場合もありますが、デリケートな種類は避けたほうが無難でしょう。

北側はずっと日陰です。ダメな場所のように思われますが、一日中明るい日陰や日陰の場所を好む植物には好適で、特に北側が開けていると散乱光が入るので意外に明るいものです。もう一つ大事なことは、気温が上がりにくいので温度が安定しています。冬の間じっくり休眠させたい植物や少し暑さに弱い植物を夏越しさせるのに好適です。

落葉樹と常緑樹の下

落葉樹と常緑樹の違いは光環境に季節的な変化があるか、ないかの違いです。

落葉樹は晩秋〜冬〜早春にかけては日向で、春と秋は明るい日陰となり、夏は日陰です。常緑樹では基本的に一年中かなり暗い日陰となります。

これらは葉のあるサイクルの違いによって生じる変化ですが、その他にも木の下枝の高さ・上に茂っている枝の粗密によっても違ってきます。木の下枝の高さ(地面から一番近い枝のある位置)が低ければその下は暗く、枝の密度が高ければ暗く、枝がまばらであれば明るくなります。

こうした木の下の光の加減は剪定によって加減することができます。一般的には高木の剪定は「空が見える程度」に枝を間引いて透かすのがよいとされます。そうすると高木の下に何らかの植物を植えておける程度の明るさを確保できるからです。特に常緑樹の場合は、放置すると暗くなりすぎて何も育たないほどになるため、このような間引き剪定が重要になります。

もちろん木自体の見栄えの問題・仕立て方の都合もありますから、すべてに当てはまるわけではありません。全体的な様子を考えて、下に植える植物を合わせます。

もともと落葉樹林に生える植物には、冬と春は日なた・夏と秋は日陰がよいというものもあります。そうした植物は落葉樹の下は好適な環境ですし、木の下に植えない場合でも季節ごとに光の強さを調節してその環境を再現するとよいでしょう。

季節による太陽の高さの違い

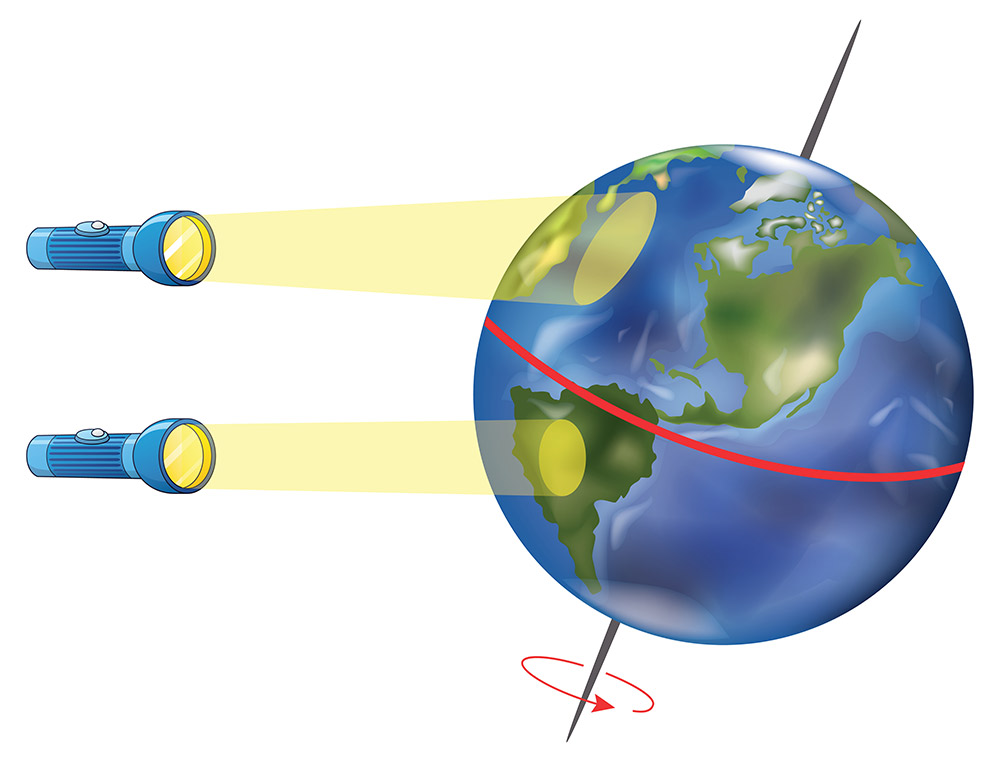

現代に暮らす私たちには少し遠い感覚になってしまった感がありますが、太陽の高さは季節によって異なります。これは特に室内やベランダで植物を育てる場合に重要です。

夏は太陽の位置が高いため、部屋やベランダの奥まで日光は差しません。しかし、冬は太陽の位置が低いため、部屋やベランダの奥まで日光が差し込みます。

そのため室内で育てていた直射日光に弱い植物が冬に日焼けを起こす、テラリウムに直射日光が当たって温度が急上昇して蒸し煮となる事故が発生します。

極めてわずかな変化であるため見逃しがちですが、時として大きな失敗の原因になるので注意を払いたいものです。

光の強さを調節するには

光の強さは人工的に調節することができます。

樹木の下や建物の陰に移動するのも一つの方法ですが、光の入ってくる方向が限られ、能動的に調節しにくい欠点があります。そのため、そのような欠点のない寒冷紗や遮光フィルムなどの利用が推奨されます。

ただこれらを使えばよいというわけではなく、それぞれの特性を理解して使いこなす必要があります。

特殊な資材もありますが、そのようなものは家庭園芸では使う機会がありません。ホームセンターや一般向け通販で販売されている資材で十分に足ります。

それらを利用して、栽培する植物に最適な光環境に整えてください。

光を調整するのに便利な道具と資材の一覧

寒冷紗

寒冷紗は光を遮る資材として、最も普及しています。すべての植物の栽培に好適です。形はすべて網状のもので腐らない合成素材でできています。網目の詰まり具合はさまざまですが、遮光率(日光をどの程度遮るか)は必ず記載がありますから、そこをよく確認して必要な遮光率が保証されているか、暗くなりすぎないかを確かめます。

色は白・黒・明るい灰色が一般的です。黒は光を吸収するので集熱の効果が期待され、白は光を反射するのである程度の遮熱効果もあります。遮熱効果を高めるためにアルミ蒸着させた銀色の寒冷紗もあります。

網ですから、副次的なものとしてある程度の防風の効果もあります。強風で飛ばされたりしないようにしっかりととめ、台風前には取り外すか巻いておくかします。

他に注意すべき点として、ハウスにかける場合は、外側にかけると冬に降雪があった場合に着雪を促す側面があります。雪の多い地域や稀な大雪の際にハウスが倒壊した事例がありますから、雪の多い地域では内張りにする、天気予報をチェックして大雪の予報がある場合は寒冷紗を外すなどの対策が必要です。

ラス・よしず

現在はほとんど使わなくなりつつありますが、少し昔まではラスとよしずは遮光手段として重要でした。ラスは木か竹の板材をスノコのように間隔を開けて作ったもので、これを温室の屋根や窓に固定して使いました。よしずも屋根のようにかけたり、側面を覆って使われました。

製品や作り方によりますが、遮光率は50〜70%程度。ばらつきが大きく、事前に試験するか、植物の様子を見て角度や位置の微妙な調節が必要です。

材料が豊富にあり自作の手間を厭わないならば、ラスは構造が簡単で技術的に作成容易、必要なくなれば廃棄しても環境負荷の低い資材として評価できるので、見直す価値はあるかもしれません。

反射シート

栽培場の地面や棚上に敷いて光を反射させるシート状の資材です。その性質上、色は白か銀色です。

差し込んだ光を地面で吸収させることなく乱反射させます。このため影がなくなり、全体に光が当たることで果実の色づき促進と植物の徒長や傾きが抑制されます。

光が地面に吸収されないので、結果として地温の抑制効果も期待されます。明るい光を嫌う害虫のアザミウマ類やコナジラミ類への忌避効果があり、地面に敷く場合は雑草の抑制も可能です。

家庭園芸では今一つ利用が多くないように思いますが、さまざまな防除手段を組み合わせないと駆除が困難なアザミウマ類やコナジラミ類への忌避効果は注目に値します。

電球・蛍光灯・LEDライト

植物の育成用として電球や蛍光灯の利用は意外に悪くありません。もちろん植物育成用に開発された製品ならば申し分ありません。製品によって光成分が異なり、説明書をきちんと読んでおくことが必要です。

電球は開発史が長いだけに驚異的な性能を持ち、強い光を放つものもあります。問題は電力消費が大きいので、たくさん使うと電気代がかかります。

蛍光灯は電球ほど電力消費量が大きくなく、光もほどほどです。室内向けの日陰性の植物ならば、これで十分間に合います。

電球と蛍光灯は光だけでなく熱を発するので、植物からある程度の距離を置いて設置する必要があります。また熱を発するために熱帯植物を保温するための熱源として利用できる場合もあります。

LEDライトは開発が新しい分、日進月歩で新しい製品が次々に生まれています。特筆すべきは消費電力と発熱量の少なさです。光については必要十分ですが、どのような植物を想定しているかで発せられる光の質がかなり違うので、製品の仕様をよく調べましょう。発熱量が少ないので植物に近づけることが可能で、狭い場所でたくさんの栽培が可能です。

どの製品でも有効な照射範囲の問題があり、真下が最も明るく、そこから離れるにつれ暗くなるので、草姿の歪みや徒長の原因になります。複数設置してムラをなくすほか、周囲を反射シートで囲って光を有効に使うと欠点を克服できます。

日射計

植物を置いている場所の明るさがどの程度の明るさなのかを測る機械です。もちろん資材の説明書と電卓があれば理論値を求めるのは簡単なことですが、周辺の環境や資材の配置によって思ったよりも明るかったり暗かったりします。

趣味の範疇で行う場合は植物の反応を見て、あるいは感覚で捉えてもそれは楽しみの一つでしょうが、日射計を使えば簡単に適正な光の強さが得られているかが客観的に判断できます。

高価な機種である必要はまったくなく、家庭園芸用には2,000〜3,000円台の機種で十分です。

Credit

文 / 辻 幸治 - 園芸家 -

つじ・こうじ/1976年、大阪生まれ。江戸の園芸文化から海外のワイルドフラワーまで幅広く精通する。NHK「趣味の園芸」にも講師として出演。書籍や雑誌の執筆・監修でも活躍。著書に『色別 身近な野の花山の花 ポケット図鑑―花色別777種』(栃の葉書房)など。

記事をシェアする

おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-

まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…

都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術

特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…