11月からでも間に合う! 家庭菜園TOP5|玉ねぎ・イチゴ・葉もの・そら豆・スナップえんどうの始め方

11月から始められる家庭菜園TOP5をご紹介。関東以西の平地なら、玉ねぎ、イチゴ、葉もの、そら豆、スナップえんどうの5種はまだ十分栽培をスタートできます。プランターと地植えの具体的手順、失敗回避のコツ、秋〜冬のQ&Aまで一気に解説。出遅れた人のためのリカバリー策もご紹介!

目次

まずは「共通準備」チェックリスト

- 用土:新しい野菜用培養土。通気性UPのためにパーライトor軽石1〜2割をブレンド。

- 元肥:緩効性肥料を控えめに。低温期は効き方がゆっくりになるため。

- 容器サイズ:各野菜ごとに解説。

- 防寒:不織布のベタがけ、黒マルチ、ワラ、風よけネットなどで北風対策。

- 水やり:秋冬は低温により蒸散量が少なく土が乾きにくいので、過湿に注意。

- <プランターの場合>表土が乾いた後、2〜3日してから、朝に水やり。夜まで水が残ると過湿で根腐れの原因に。受け皿の水は捨てる。

- <地植えの場合>植栽直後と活着(根が安定する)までの2週間は2〜3日に1回水やりし、その後は基本的に自然の降雨に任せる。

- 日照:直射4時間以上を目標に。

<地域メモ>

寒冷地:玉ねぎ、そら豆はなるべく早めに。苗から、保温前提で。

暖地:スナップえんどうは12月初旬までOK。

玉ねぎ(苗から)|“細苗・浅植え”が成功の分かれ道

植えどき:10月下旬〜11月中旬

収穫目安:早生は4〜5月、中・晩生は5〜6月

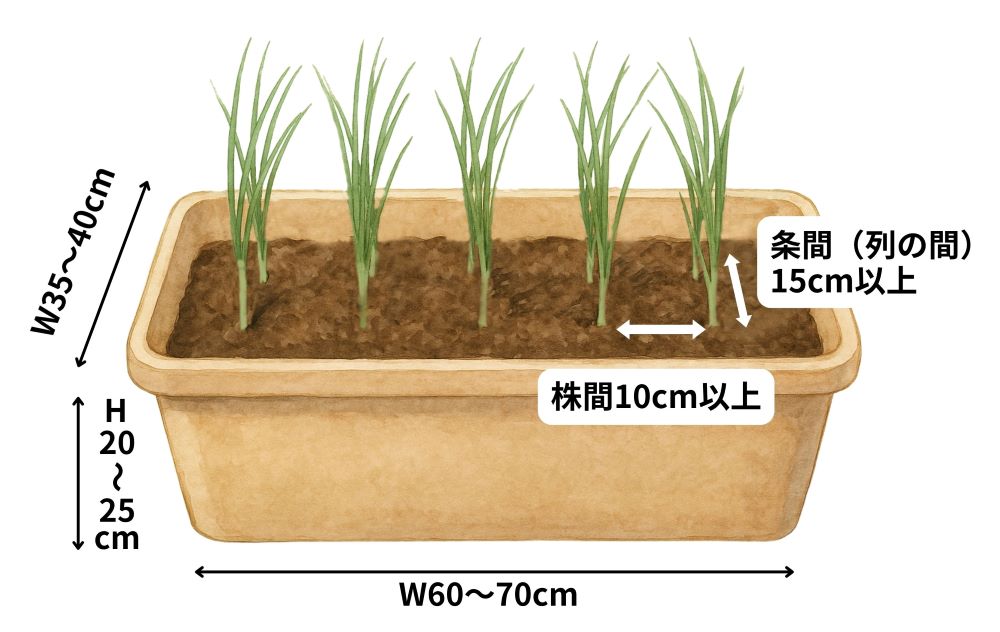

<プランター>

- 容器:ワイドプランター60〜70cm、深さ20cm以上。

- 植え付け間隔:株間10cm、条間(列の間)15cm以上で10株程度。

- 選び方: 鉛筆くらいの太さの苗で葉が上にきちんと伸びているものを選ぶ。

- 植え方:太すぎると、とう立ちのリスクあり。根から上2〜3cmほどが土に埋まるように植える。葉が分かれている部分まで植えると深植えしすぎ。

- 追肥:植え付けから1カ月後に1回目を控え目に。寒冷地ではやらなくてもOK。早春、2月下旬〜3月上旬に2回目。3月上旬以降はやらない。与えすぎると赤さび病や貯蔵性低下のリスクあり。

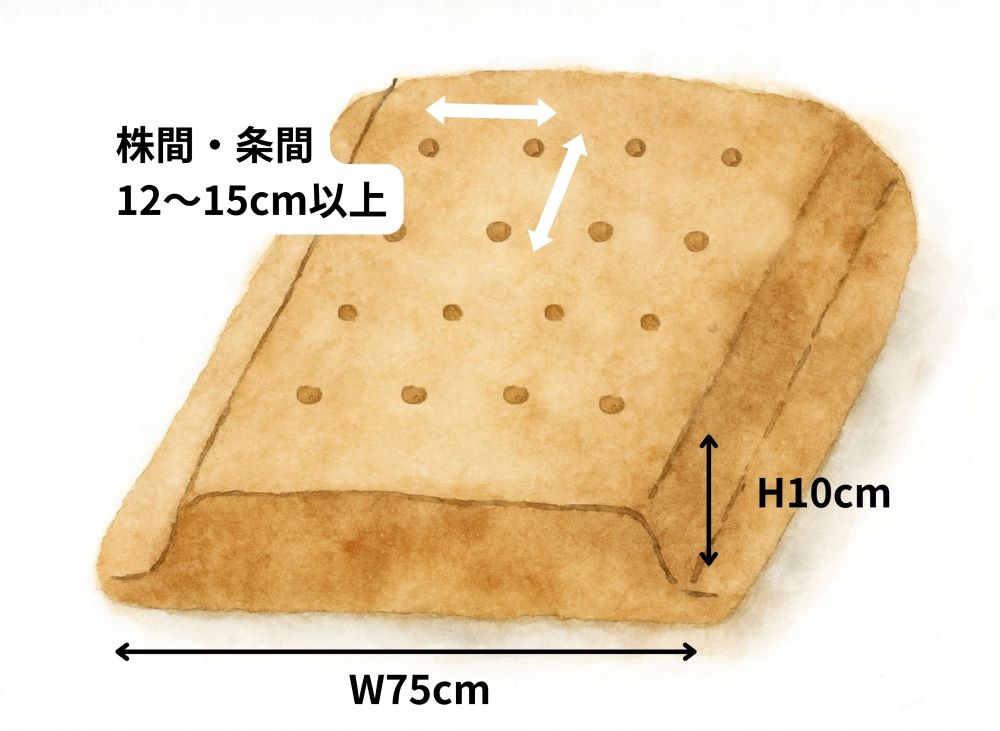

<地植え>(*記載以外はプランターと同様)

- 畝:幅75cm、高さ10cm程度の畝で排水性を確保。

- 植え付け間隔:株間、条間ともに12〜15cm以上。

- マルチ:黒マルチで寒さ対策、雑草対策にも効果的。

<よくある失敗&回避策>

- とう立ち→太苗を選ばないこと。肥料のやりすぎもNG。施肥は元肥+1〜2回。

- 深植えで玉ねぎが大きくならない→首元が見えるように浅植え。

- 過湿で根腐れ→高畝+朝の水やり+プランターの場合は受け皿に水を残さない。

- 収穫後傷む→収穫前は肥料を切る。

イチゴ(苗から)|“クラウンを埋めない” “風通し”が肝

植えどき:10月末〜11月中旬

収穫目安:4〜6月(四季成りは秋も実がつきますが、秋植えは春がメイン)

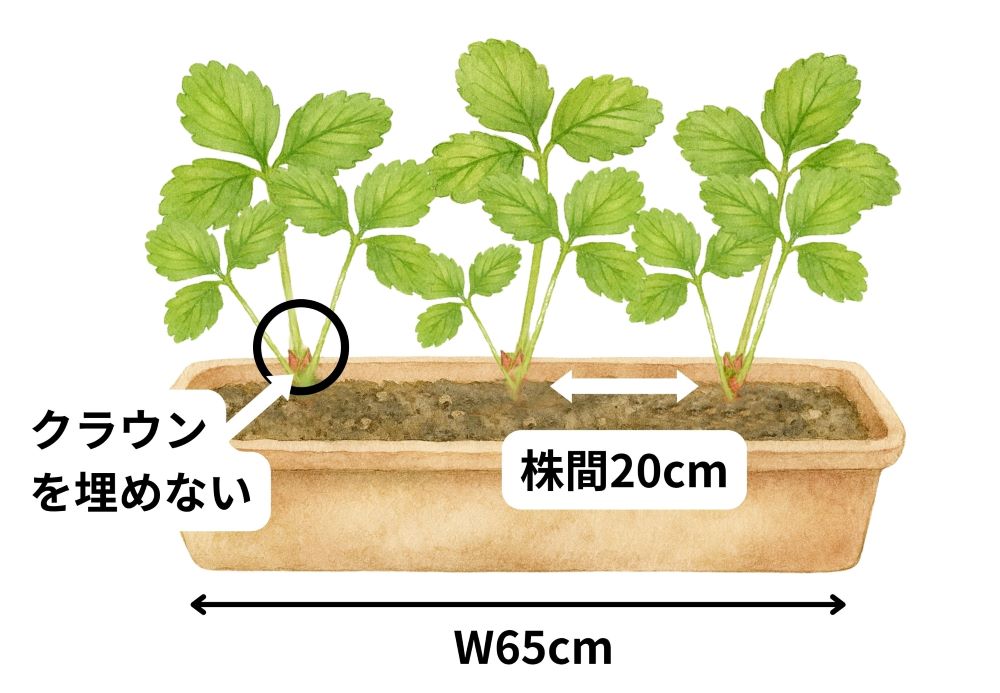

<プランター>

- 容器:ワイドプランター65cm、深さ25cm以上

- 植え付け間隔:イチゴの苗は生育とともに横に大きく広がるので、株間15〜20cmをとり、2〜3株植え付ける。スペースが狭いと蒸れて病気のリスクあり。

- 選び方: クラウン(株元の茎と根の境目)が太くしっかりしているもの、葉が3〜4枚しっかり立っているものを選ぶ。

- 植え方:クラウンを埋めないように植える。泥はね、灰色かび病の予防にバークやワラ、もみがらなどを表土に敷き詰めておく。

- 追肥:早春、2月下旬〜3月上旬の発芽のスタート時期に化成肥料or液体肥料を控え目に。さらに3月下旬〜5月に花・実の生育を促すため、カリ・リン酸の割合が多い肥料を選び、液肥なら10〜14日に1回、固形肥料なら月に1回施す。*実がついたら窒素は控え目に。窒素が多いと葉ばかり茂って実が太らない。

<地植え>(*記載以外はプランターと同様)

- 畝:幅40〜60cm、高さ10〜20cm程度の畝で排水性を確保。霜被害も軽減しやすい。

- 植え付け間隔:株間、条間ともに30cm程度。

- マルチ:泥はね、灰色かび病の予防にバークやワラ、もみがらなどを表土に敷き詰めておく。雑草対策にも効果的。

- 管理:花期はランナーを切除することで実成に集中。

<よくある失敗&回避策>

- 苗のカビや腐敗→定植時にクラウンを埋めないように。

- 過湿・蒸れ→プランターは朝に水やりを。適切な株間をとって風通しを確保。

- ナメクジ被害→新芽や実の食害が夜間に発生しがち。周辺に「忌避剤」を散布して寄せ付けない。銅テープも忌避効果あり。「駆除剤」は畑の周りに不向きなものもあるので、成分に注意。

ベビーリーフミックス(小松菜・水菜・ルッコラなど)|“薄まき・間引き収穫”

ミックスの種類:小松菜、水菜、ルッコラ、春菊、チンゲンサイ、ベビーリーフ用のレタス類。これらは生育スピードが揃いやすく、若採りにも向くのでミックスOK。

播きどき:11月以降も可

収穫目安:ベビーリーフは20〜30日、若採りで45〜60日

<プランター>

- 容器:深さ25cm程度、容量10〜14L

- 種まき:スジの割り箸などで土に5〜10mmの浅い溝(スジ)をつけ、そのスジに沿ってタネを播く(条まき・スジまきと呼ぶ)。スジの間隔は15cm程度。タネはスジごとに種類別でもミックスでも可。種まきの前に溝を湿らせておく。間引くのが前提なので、1粒ずつ丁寧に播く必要はなく、塩を振るようにパラパラと播けばOK。うっすら土を上からかけて、手のひらで軽く押さえてタネを土に密着させる。ハス口のジョウロでやさしくたっぷり水やり。発芽までは乾かさないようにこまめに水やりを。

- 管理:不織布を「ベタがけ」し、保温と虫よけ対策。「ベタがけ」とは支柱を用いずに、不織布や寒冷紗を直接野菜の上からかけ、栽培する方法。夜間の冷え込みや霜、害虫を防ぐ効果あり。水やり時は外す。本葉5枚以上になると、葉が混み合って蒸れるので外す。

- 追肥:薄めの液肥を週1回を目安に与える。発芽直後の双葉の状態では肥料をまだ吸収できないので、本葉2〜3枚(種まき後、約10〜14日後が目安)になったらスタート。収穫期直前には液肥をストップすると、柔らかい葉が収穫できる。

<地植え>(*記載以外はプランターと同様)

- 畝:平畝でOK。

- マルチ:保温と泥はね、乾燥、雑草の防止に効果的。畝に水やりをして土を十分湿らす。乾燥状態だとマルチの下に水が浸透しにくいため、マルチを張る前に水をまく。畝全体にマルチング。種まきをする溝部分は幅2〜3cmでスリット状に穴をあける。

<よくある失敗&回避策>

- ヒョロヒョロ→徒長の原因は日照不足と混みすぎ。タネは薄めに播き、混んできたらすぐに間引いて収穫。

- 根傷み→過湿が原因。夕方の水やりは避けて。

そら豆|“向き+高畝+風よけ”で越冬を安定

植えどき:10月末〜11月中旬(下旬は苗+不織布)

収穫目安:5〜6月

<プランター>

- 容器:ワイドプランター65cm、深さ25cmに2株が目安。

- 植え付け間隔:株間30cm

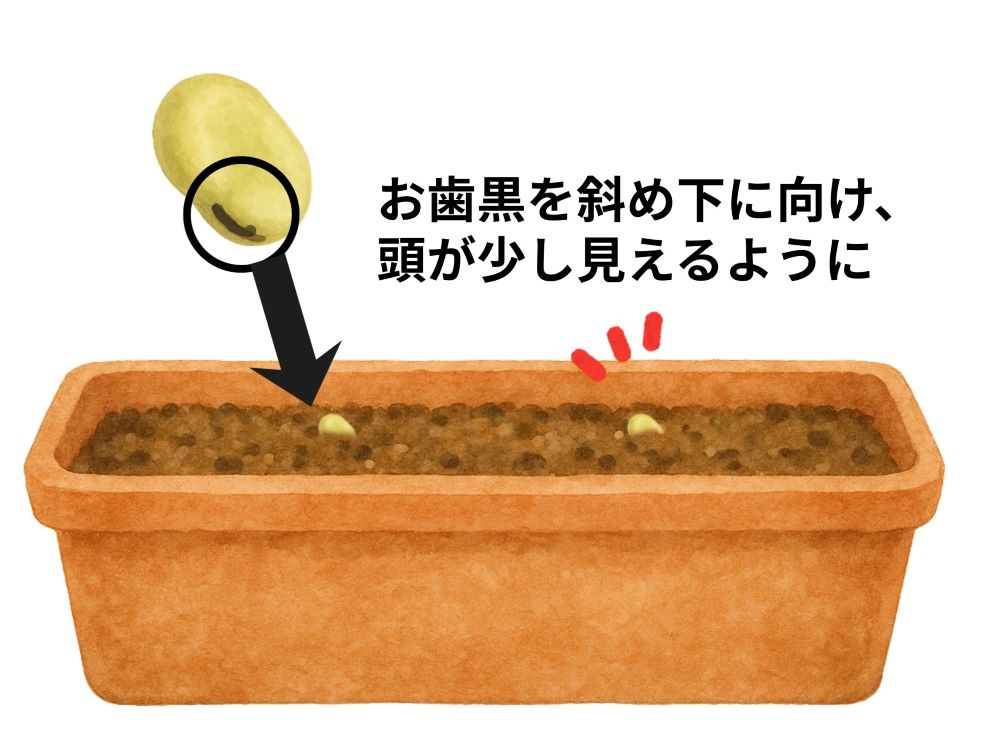

- 種まき:お歯黒と呼ばれる黒い線の部分を斜め下に向けて、豆の頭が少し見えるように植える。鳥害を防ぐために、本葉が展開するまでは不織布をベタがけするとよい。

- 追肥:化成肥料を①植え付けから約1カ月後に。②2月下旬~3月初旬の成長再開時期に。③3月下旬〜4月初旬の開花時期に。*過剰な窒素は葉ばかりになるので控える。

- 支柱:そら豆は茎が直立するものの風で倒れやすいので、草丈30cm前後になったら支柱を立てる。

- 管理:2月下旬〜3月上旬に、地際から生えている10本以上の茎を3〜5本に間引き剪定する。太くて元気な茎を残し、ひょろ長い茎や内側に向かって生えている茎はカット。

- 風よけ:アーチ支柱を立て、不織布をかけてドーム状に。寒風による蒸散や葉の傷み、折れ対策に。3月中旬以降、気温上昇にともなって撤去。

<地植え>(*記載以外はプランターと同様)

- 畝:高さ15〜20cm、幅20〜30cmの畝。

- 植え付け間隔:株間30〜40cm、条間60〜70cm

<よくある失敗と回避>

- 倒伏→風よけや支柱で対策。徒長も倒伏の一因に。その場合、肥料控えめで対策。

- アブラムシ→早期の見回り&不織布で予防。

スナップえんどう(絹さやも同様)|“小さく越冬・早めの支柱”

植えどき:10月末〜11月(暖地は12月初旬まで可)

収穫目安:3〜5月

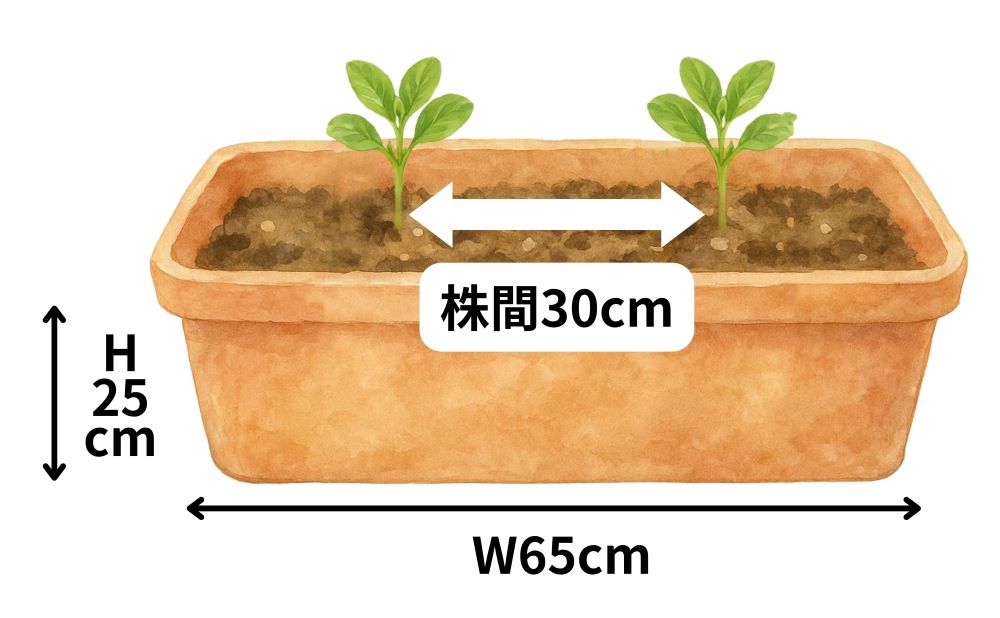

<プランター>

- 容器:ワイドプランター65cm、深さ25cmに2株が目安。

- 株間:30cm

- 種まき:深さ2cm程度の穴に3粒タネを播き、土をかぶせてやさしく水やり。鳥害を防ぐために、本葉が展開するまでは不織布をベタがけするとよい。本葉が展開したら、勢いのよい芽を2本残して間引く。

- 追肥:化成肥料を①種まきから約1カ月後に。②2月下旬から3月初旬の成長再開時期に。その後2週間ごと。*過剰な窒素は葉ばかりになるので控える。

- 管理:冬の間はアーチ支柱などを利用して不織布で覆い、防寒対策を。

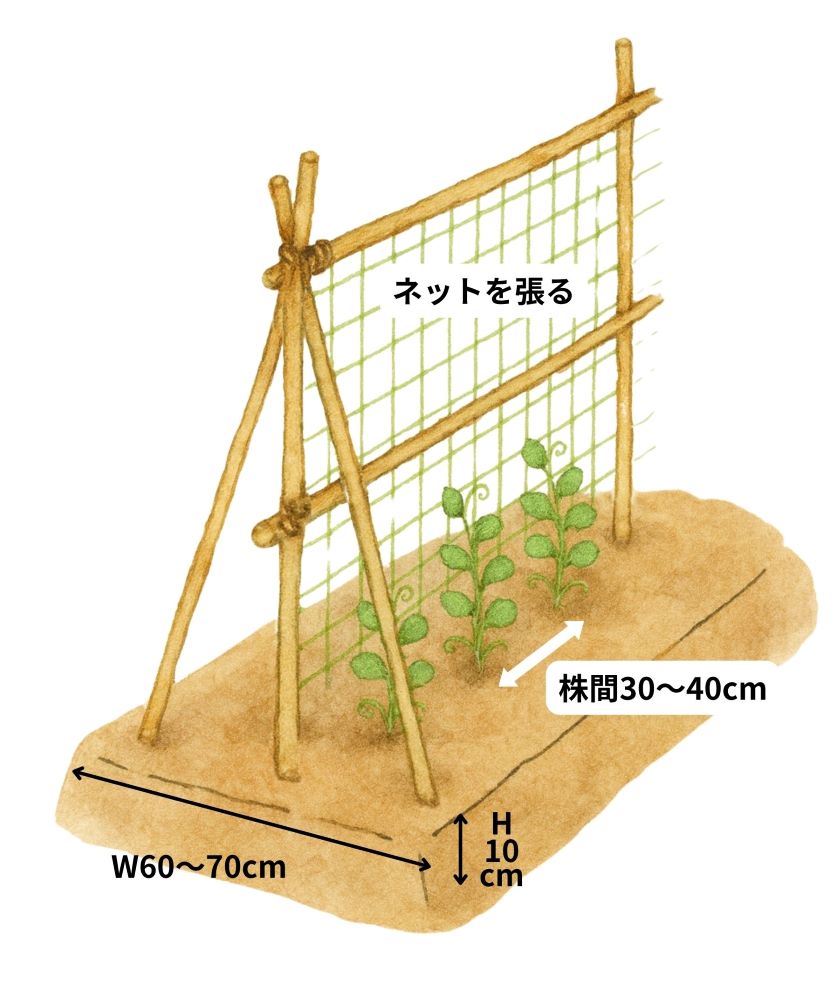

- 支柱: スナップえんどうや絹さやは巻きひげを絡ませて伸びていく植物なので、支柱を立てネットを張って育てる。草丈20cmほどになったら設置(地植え参照)。

<地植え>(*記載以外はプランターと同様)

- 畝:高さ10cm、幅60〜70cmの畝(1列の場合)

- 植え付け間隔:株間30〜40cm、条間60〜70cm

<よくある失敗&回避策>

- 寒さで弱る→不織布で防寒対策を。

- 倒伏→早めに支柱とネットを設置して、巻きひげが絡む場所を用意。

- 実がつかない→肥料のやりすぎ、多すぎで、特に窒素過多。控えめ、薄めで。

家庭菜園よくあるお悩みQ&A(秋〜冬版)

Q1. 去年も同じものを栽培し、今年も栽培したいのだけど連作障害はある?

A. あります。玉ねぎやそら豆、スナップえんどうは、連続して同じ場所で栽培すると連作障害が起きて、うまく育ちません。次に栽培するまでには3〜4年あけるのが適切な期間ですが、連作障害対策の資材を用いて土壌改良すれば、連作可能です。

Q2.スナップえんどうのように、そら豆はネットを張らなくていいの?

A. 両者ともにマメ科ですが、スナップえんどうや絹さやは巻きひげで絡んでいく「つる植物」なのでネットが必要です。一方、そら豆は茎が太く自立する直立性の植物なので、ネットを張る必要はありません。ただし、草丈が高くなるので、倒伏防止のために支柱に主枝を留め付けながら栽培したほうが安心。

Q3. 秋冬野菜は水やりの頻度が違うの?

A. はい。気温が下がると蒸散量が減るため、水やりは「乾いてから2日後くらい」が目安。プランターは表土の乾き具合を見て、朝にたっぷり。夕方以降の水やりは避けて、根が冷えるのを防ぎましょう。受け皿の水は必ず捨てます。

Q4. 種まきしても芽が出ないのはなぜ?

A. 発芽には適度な温度と水分、適切な覆土の厚さが必要です。秋は昼夜の寒暖差で地温が安定せず、発芽が遅れることも。覆土はタネの厚みの2〜3倍を目安に。防虫ネットや不織布の“ベタがけ”で保温・乾燥防止をすると、発芽が揃いやすくなります。

Q5. ベランダでできる防寒対策は?

A. 寒風による乾燥や冷えを防ぐには、プランターの風上側に段ボールや簾を立てて風よけを作るのがおすすめ。鉢を寄せてまとめて保温したり、夜だけ簡易ビニールカバーをかける方法も効果的です。完全密封せず、日中は通気を確保してください。

Q6. 鳥やナメクジの被害が心配です

A. ナメクジはイチゴや葉ものの新芽を食害します。ビールトラップや天然成分の忌避剤、銅テープなどが有効。鳥害には光るテープ・防鳥ネットなどが効果的です。寒さでエサが減ると家庭菜園が狙われやすくなるので、早めの対策を。

お買い物リスト(最低限)

- 不織布(ベタがけ用)/黒マルチ

- 支柱・ネット(スナップえんどう・そら豆用)

- 緩効性肥料(低温期向けに控えめ)

- パーライト or 軽石(用土改良)

- バーク or ワラ(イチゴの泥はね防止)

秋冬も家庭菜園を楽しんで!

11月からでも家庭菜園は十分スタートできます。まずは玉ねぎ・イチゴ・葉もの・そら豆・スナップえんどうのどれか1つからでもOK。もちろん、全部を育てて春の収穫を最大化しても! “越冬対策・過湿回避・風よけ”の3点を押さえれば、成功率がグッと上がります。朝の水やりと不織布を味方につけて、秋冬も家庭菜園づくりを楽しみましょう。

Credit

文&写真&映像(クレジット記載以外) / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。「ガーデンストーリー」書籍第1弾12刷り重版好評『植物と暮らす12カ月の楽しみ方』、書籍第2弾4刷り重版『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』(2冊ともに発行/KADOKAWA)発売中!

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-

まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…

都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術

特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…