ユーフォルビア属の“個性の魅力”に取り憑かれた編集部員Kが、偏愛17株を熱烈ご紹介。育て方のポイントや激写のコツも丁寧に解説し、初心者からマニアまで満足できる情報が満載! あなたの多肉植物コレクションに新たな1株を加えるヒントがここに。

目次

いまユーフォルビアが面白い! その理由

サボテンともパキポディウムとも違う、異形の楽園

ユーフォルビア属(Euphorbia)は、世界中の愛好家から注目される多様性豊かな植物グループで、現在約2,000種が知られています。

魅力は何といっても、同じ属とは思えない形状や性質の幅広さ。

柱サボテンのように直立しトゲを持つもの、パキポディウムのように膨らんだ塊根(かいこん)タイプ、鮮やかな葉色や奇抜な花を見せるものなど、姿は千差万別です。

多肉植物ファンはもちろん、観葉植物ファンからも注目されており、その独特な世界観に魅了される人が爆増中です。

ユーフォルビア属(以下、ユーフォルビア)は、形や見た目だけでなく、原産地もアフリカ、マダガスカル、インド、南米など多岐にわたり、各地の厳しい環境に適応して進化してきました。

そのため、姿の面白さに加え、植物としての“生き様”にも奥ゆきを感じさせます。

今回は、知れば知るほど深みにハマるユーフォルビアを、私編集部員Kのコレクションから厳選してご紹介します。

多肉好きが進化の系譜の中で絶対ハマる「ユーフォルビア属」

多肉好きの方は、人によって順序は異なりますが、趣向における“進化の系譜”というものを持っています。

私のケースでいえば、まずは「サボテン」にハマり、次にホームセンターで買える安価で初心者向けの通称「“ホムセン”ユーフォルビア」➡️「塊根(コーデックス)」➡️そして高価で栽培技術を要する「“レアモノ”ユーフォルビア」と、こんな感じ。

同じ道を歩む人も多いようで、案外これが王道なのかも、と思っています。

ホムセンとレアモノの間に塊根が入ったのは、パキポディウムをきっかけに塊根の魅力に目覚め、やがてレアなユーフォルビアの中に塊根的な魅力を持つ種があると知り、そこに没入していったからです。

ユーフォルビアは価格、姿、レア度、栽培難易度の幅が非常に広く、同じ属とは思えない多彩な世界観を楽しめます。

経験や興味に応じて選べ、育てながら自然と視野が広がっていく感覚がある。

だからこそ、その魅力は尽きません。

ユーフォルビアはまさに“進化の系譜”に寄り添ってくれる存在だと感じています。

そして私はコレクターになった(編集部員Kの場合)

手間をかけた分だけ、新鮮な世界観で応えてくれる

私が最初に買ったユーフォルビアは、ユーフォルビア「大雲閣」。

都内のホームセンターで500円(税込)で購入した、いわゆるホムセン・ユーフォルビアです。

当初はサボテンの仲間だと思い込んでいましたが😅、調べるとユーフォルビア属の多肉植物だと知り、驚きとともに愛着が急速に深まりました。

水やりのタイミング、光の好み、旺盛に子株を吹いてゴージャスに変化していく姿・・・。

購入時には想像もしなかった表情を次々と見せ、私は完全に心を奪われました。

気づけば毎晩、ほかのユーフォルビアを検索する自分がいたのです。

手間をかけた分だけ、小さな変化から劇的な変化まで応えてくれる、それがユーフォルビアの醍醐味なのです。

さらに、ほとんどの品種が「サイアチアム(cyathium)」と呼ばれる特殊な花序を咲かせます。

サイアチアムは蜜腺を持つ嚢胞状または杯状の花で、複数咲く場合は「サイアチア(cyathia)」と呼び方が変わります。

その花が現れる瞬間、ユーフォルビアが秘める奥深さにハッとさせられ、ますます魅了されていきました。

彼らを部屋に並べるだけで、自分だけの静かな異世界が広がる感覚に包まれます。

被写体としての魅力

じつは私は音楽業界を主戦場とするフリーランスのフォトグラファーでもあり、これまで国内外の数多くの音楽アーティストを撮影してきました。

音楽アーティストは、強烈な個性を放つ存在です。

シャッターを切る瞬間、こちらの感性と彼らのエネルギーがぶつかり合い、写真に緊張感が宿る。

その感覚を、ユーフォルビアにも覚えるのです。

異形のシルエットや肌の質感が放つ存在感は、まるでアーティストの放つvibes(波動)。

「この角度が本質だ」「この枝の陰影がこの株らしい」、そう感じながらレンズを向ける時間は、表現者としての喜びに満ちています。

ユーフォルビアは、写真にすると本当に面白い。

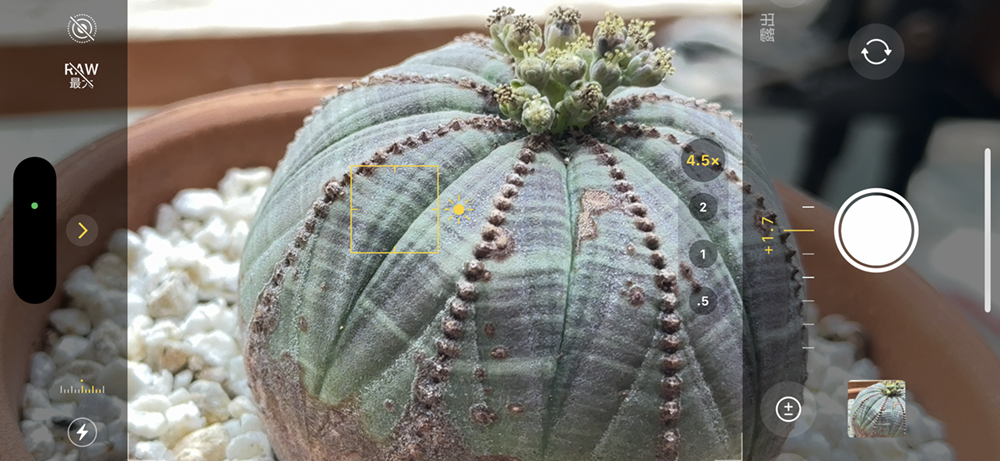

全体を収めるのもよいですが、特におすすめはズームで拡大して一部を切り取るスタイル。

トゲの先端、幹肌の凹凸、葉のカール・・・気になる箇所に寄れば、肉眼では気づきにくいコントラストや立体感が鮮明に立ち現れ、高揚感を味わえます。

その瞬間、ユーフォルビアが放つ“声”に気付くのです。

個性爆発! 編集部員Kの秘蔵ユーフォルビア17選

⚠️ [🪴特徴] [✨魅力] [🌱育て方]は、各項目をタップ(クリック)してご覧ください。

立ち姿系ユーフォルビア

ユーフォルビア属の中でも、比較的立ち姿に味わいがあり、葉やトゲをしっかりと持つタイプ。

多肉ビギナーにも親しみやすい見た目ながら、観察していると、かなり奥が深いことに気付きます。四季の変化や成長サイクルも感じやすく、日々の変化が楽しいカテゴリーです。

大雲閣(ダイウンカク)

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia abyssinica J.F.Gmel. (Euphorbia acrurensisとして扱われる場合もあり)

- 別名/和名:Desert candle(砂漠のロウソク)/大雲閣(ダイウンカク)

- 原産地:エチオピア、ソマリア、スーダン、エリトリア(ホーン・オブ・アフリカ一帯)

- 栽培難易度:★★☆☆☆(丈夫で初心者向き)

- 市場価格帯:小型株500〜1,500円前後。中〜大型株は2,000〜1万円程度までと幅広い

大雲閣は、ユーフォルビア属の中でも特にサボテンらしい柱状の姿が特徴です。

3〜4本の稜を持つ茎がまっすぐに伸び、稜には等間隔にトゲ状の突起と小さな葉が並びます。

この突起はユーフォルビア特有の「仮葉」と呼ばれ、ロウソクに火が灯ったように見えることから、海外では”Desert candle(砂漠のロウソク)”とも呼ばれます。

春〜秋の成長期にはぐんぐん背丈を伸ばすため、鉢のサイズや支柱の工夫が必要。

自生地では高さ10mに達する個体も確認されており、茎の色合いは光の加減でライトグリーンから深緑まで多彩に変化します。

大雲閣の魅力は何といっても、圧倒的なシルエットの美しさにあります。

特に光を受けて浮かび上がる稜の陰影は、まるで自然が作り上げた彫刻のような造形。

背筋をピンと伸ばし、上に向かって突き進むようなフォルムは、眺めていると気持ちまで上向きになります。

また、柱状の茎が複数に分岐して増えていくことで、株全体がどんどん立体的になっていき、成長も早いため毎年異なる姿で楽しませてくれます。

インテリアとしても室内に1鉢あるだけで、空間の印象が引き締まり、グリーンというより“彫刻オブジェ”のような存在感を放ちます。

とにかく安価で育てやすく、それでいて個性もある。

ビギナーにもベテランにも愛される理由が、実際に育てるとよく分かります。

☀️置き場所▶︎屋外では遮光して風通しのよいところで管理。

屋内管理の場合でも日当たりのよい場所が最適。

直射日光にも比較的強いが、昨今の夏場の強光下では葉焼けを起こす可能性があるため、夏場は屋外の場合は40〜50%程度の遮光をするか、屋内の場合はレースのカーテンごしくらいの明るさで管理するのが望ましい。

また、風通しのよさを確保できると◎。

💧水やり▶︎乾燥にはかなり強く、逆に蒸れを嫌うため、春〜秋は土の表面が乾いてからたっぷりと(目安は週一回程度)。

冬は量、回数共に控えめに(月1回、用土表面が湿るくらいでOK)。

⚠️注意点▶︎あまりに伸びすぎた場合は、切り戻して仕立て直すことも可能。

ただし、切り口から毒性のある白い樹液が出るため、肌につかないよう要注意(切り口は程なくして固まる)。

花麒麟(ハナキリン)

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia milii

- 別名/和名:クラウン・オブ・ソーンズ(キリストの茨)/花麒麟(ハナキリン)

- 原産地:マダガスカル

- その他:CITES附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★☆☆☆(丈夫で花付きもよく、1年を通して楽しめる)

- 市場価格帯:一般的な園芸品種は1,000〜2,000円。希少種や斑入り種は3,000〜1万円前後と幅広い。

花麒麟は、ユーフォルビア属の中でも特に「花を楽しめるタイプ」として知られています。

鋭いトゲをまとう枝ぶりとは対照的に、枝先にはポップでカラフルな花(サイアチア)が咲き、まばゆい太陽の光によく映える南国らしい無邪気さを感じさせます。

花色は赤・ピンク・白・黄など多彩で、開花期も長く、栽培に慣れれば年に何度も花を楽しめます。

園芸的にも古くから親しまれ、東南アジアでは縁起植物としての人気も高い存在です。

茎は細めながら硬質で、等間隔に鋭いトゲがびっしりと並びます。

このトゲの姿が、中国神話に登場する伝説の霊獣「麒麟」を思わせることから、和名の由来になったといわれています。

まさに「飾れる、咲かせられる、愛でられる」と、三拍子揃った花麒麟。

私がこの植物に惹かれたのは、“トゲと花のコントラスト”の妙にあります。まるで硬派な革製品に花柄の刺繍が入っているような、“ギャップに美が宿る”植物なんです。

また最近は、園芸用に作出された斑入り品種や八重咲きタイプも流通しており、よりコレクタブルな存在へと進化を遂げつつあります。

風水では麒麟は平和と安定のシンボルとされ、花麒麟は災いを遠ざけ、福を招くといわれています。

☀️置き場所▶︎日光をしっかり浴びることで花付きがよくなる。

室内でも育つが、成長期は戸外の日なた〜半日陰に出すと元気に育つ。

耐寒性・耐暑性・耐光性が強いので、関東以南では地植えも可。海外では垣根として植えている家も。

💧水やり▶︎乾燥には強いため、春〜秋は土の表面が乾いてからたっぷりと(目安は週2回程度)。

冬は量・回数とも控えめに(月1回、表面が湿る程度でOK)。

⚠️注意点▶︎トゲに注意して扱うこと。

茎が旺盛に伸びるため、剪定や植え替えの際には樹液に注意。厚手の手袋の着用を推奨。

🌺花麒麟に関しては、こちらの特集記事でも詳しく紹介しています。

大正麒麟(タイショウキリン)

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia officinarum subsp. echinus Hook.f.

- 別名/和名:大正麒麟(タイショウキリン)

- 原産地:モロッコ、西サハラ、モーリタニア

- 栽培難易度:★★☆☆☆(初心者でもOK。ただし冬越しには少し注意)

- 市場価格帯:小型株:500〜1,200円程度。中〜大型株:2,500〜6,000円前後

大正麒麟は、マットグリーンの幹肌に白い稜から伸びる白いトゲがとても個性的。

室内で栽培すれば、インテリアグリーンとしても映える存在です。

成長はやや早めで、野生種はモロッコの乾燥した沿岸や高地という過酷な環境に自生しているため、栽培条件さえ整えば非常に丈夫な株に育ちます。

さらに子株を吹きやすく、自生地ではユニークな群生株に頻繁に出会えるといわれています。

春〜夏にかけて成長点付近に、下の写真のような赤いサイアチア(花)を咲かせます。

この小さな赤い花と、鋭いトゲのアンバランスさも特徴的です。

ちなみに和名の「大正麒麟」については、由来は定かではありませんが、大正時代に日本に渡来したことが考えられます。

また“大正”という表現には、姿が豪壮になったタイプを指す場合もあり、その堂々とした見た目に“大正時代の豪華さ、モダンさ”を重ねて名付けられたという説もあります。

まず驚いたのは、親指ほどの小株が398円という、かなり手頃な価格で手に入ったこと。

なのに見た目はどこかアートピースのようで、すでに完成された存在感があります。

そのうえ、私の株はまだ小株ですが、SNSの投稿をチェックしてみると、育て方次第でシャープにも、ずんぐりした迫力系にも変化し、仕立てる楽しさも味わえる。

特にこの株は、不規則な方向に伸びる白いトゲがワイルドで、ちょっとやんちゃな存在感を放ちます。

☀️置き場所▶︎成長期の春〜秋は日当たりと風通しのよい屋外が理想。

しっかり日に当てることで締まった姿に育つ。

夏の直射日光が強すぎると葉焼けすることがあるので、真夏は遮光ネット下か、半日陰に避難させるのが望ましい。

冬は室内の明るく暖かい場所に取り込み、最低5℃以上を保つこと。

💧水やり▶︎春〜秋は土が完全に乾いてからたっぷりと(目安としては週1回)。

湿気に弱いため、鉢底から水が抜けるようしっかり管理。

冬は量、回数共に控えめに(月1回、用土表面が湿るくらいでOK)。

⚠️注意点▶︎根腐れしやすいため、水の与えすぎと過湿に注意。

ネリフォリア

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia neriifolia

- 別名/和名:日本ではそのままネリフォリア。かつてはインドユーフォルビアなどと呼ばれたことも。

- 原産地:インド〜南アジア(特に中央インドや東部インド地域)を原産とし、東南アジアやニューギニアにも広く分布

- 栽培難易度:★★★☆☆(非常に成長が早く丈夫だが、好樹形を保つための管理には注意が必要)

- 市場価格帯:小型株で2,000〜5,000円。成熟した株(特に幹が太く年代物)は1万円前後から。

- その他:CITES附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

ネリフォリアは、巨大化する可能性のある、樹木級ユーフォルビアです。

写真のような小株(樹高20cm)の茎は円柱形ですが、成熟すると茎はしっかりと五稜に角張り、そうした株は自生地では6mを超えるまでに大きくなります。

幹の先端には鮮やかなオリーブグリーンの葉がスパイラル状に付きます。

葉は成長とともに落ち、落ちた跡が独特のテクスチャーを作り、まるで自然のアート作品のようです。

また、成長の遅い品種が多いユーフォルビア属にあって、成長が非常に早いのも特徴。

個人的には、先にご紹介した「大正麒麟」よりも成長速度は速い印象です。

この株の魅力は、「可愛さ」と「雄々しさ」の同居。

離れて眺めるとチンアナゴみたいな可愛さなのですが、近くに寄って下から仰いで見ると意外にも、岬の突端に立つ灯台のような雄々しさも感じられるんです。

成熟すると雄々しさのほうが際立つということなので、この二面性が楽しめるのは小株の間だけかもしれません。

成熟すると雄々しさのほうが際立つ…

☀️置き場所▶︎直射日光を好むため、屋外の日当たりのよい場所が理想。

ただ、昨今の真夏の屋外は、本来直射日光が好きな植物にとっても葉焼けや幹焼けの危険が及ぶことがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

葉焼けや幹焼けは、程度によっては株の寿命にも影響を及ぼす場合があるため要注意。

心配な場合は完全室内栽培でもよいが、この場合LED育成ライトが必須。

耐寒性が低いため、冬は5℃以下にならないように注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜秋は土が完全に乾いてからたっぷりと(目安としては週1回)。

湿気に弱いため、鉢底から水が抜けるようしっかり管理。

冬は量、回数共に控えめに(月1回、用土表面が湿るくらいでOK)。

⚠️注意点▶︎梅雨時の過湿には弱いため、雨季は屋内の明るい場所を推奨。LED育成ライトがあれば◎。

塊根・幹芸系ユーフォルビア

地中や株元に太く肥大した塊根(コーデックス)を持つタイプなど、ユニークな形状の幹が魅力的な種類です。

葉や花よりも、幹や株元のフォルムそのものを観賞する楽しみ方から、マニアの間では「塊根・幹芸系ユーフォルビア」と呼ばれています。

ゴツゴツとした見た目の中に、個体ごとの美しさや風格があり、育てるほどに愛着が増していく魅力的な品種。

蘇鉄麒麟(ソテツキリン)

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia bupleurifolia × Euphorbia susannae

- 別名/和名:パイナップルヘッド、パイナップルコーン/蘇鉄麒麟(ソテツキリン)※

※海外では和名の蘇鉄麒麟をローマ字にした”Sotetsukirin”で販売されているケースも。 - 原産地:園芸交配種のため人工的に作出。両親は南アフリカ原産

- 栽培難易度:★★★☆☆(比較的丈夫だが、水のやりすぎに注意)

- 市場価格帯:小型株1,500〜3,000円前後。中〜大型株は5,000円以上も

蘇鉄麒麟は、その名のとおりソテツを思わせるゴツゴツとした幹肌が特徴的な塊根ユーフォルビア。

交配の親株品種の1つである‘鉄甲丸’由来の規則的な凹凸を持つ塊根が、旺盛に子株を吹く性質と組み合わさり、両親の魅力を兼ね備えたユニークな造形を見せます。

上部からはマットグリーンの細長い多肉質の葉を展開し、剛健な塊根とのギャップも楽しめます。

生育期は春から秋で、成長はゆっくりながら塊根はしっかりと太り、脇から次々と子株を吹くため、日々の変化を観察する喜びがあります。

なお、ユーフォルビア鉄甲丸(E. bupleurifolia)が片親であることは確かですが、もう一方については諸説あり、瑠璃晃(E. susannae)ではなく鱗宝(E. mammillaris)だとする見解も存在します。

複数系統の混在も考えられますが、交配者や正式な命名情報は公表されておらず、日本で作出された可能性が高いとされています。

海外で通称“パイナップルヘッド”と呼ばれるとおり、まさにパイナップルの頭という風貌で、初めて見るとつい目を奪われてしまう造形。

幹肌の質感や凹凸の陰影が特に美しく、塊根植物として扱われることも多く、その中でもデザイン性が高い部類に入ります。

また、‘瑠璃晃’の影響か、小さくまとまりやすく、盆栽的な雰囲気も漂います。

放射状に生える多肉質の葉は、上から眺めるとまるで花火のようで、アートピースのような存在感も放ちます。

☀️置き場所▶︎成長期の春〜秋は日当たりと風通しのよい場所に。直射日光に強く、屋外管理も可(ただし梅雨時は雨よけを)。冬は室内の明るい場所で管理。

💧水やり▶︎生育期は土が完全に乾いたらたっぷりと。

塊根の保水力が高いため、水のやりすぎに注意。

冬は量、回数共に控えめに(月1回、用土表面が湿るくらいでOK)。

⚠️注意点▶︎寒さに弱いため、冬は最低でも5℃以上をキープ。

鉢が深すぎると根腐れしやすいので、通気性と水はけ重視の用土で。

パキポディオイデス

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia pachypodioides

- 別名/和名:パキポディオイデス(学名で流通)

- 原産地:マダガスカル北部(アンカラナ保護区のツィンギと呼ばれる数万年かけて侵食された針山のような無数の尖塔状の岩場)

- その他:2004年にIUCNレッドリストにより「Critically Endangered(絶滅寸前種)」に指定。

CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。 - 栽培難易度:★★★★☆(気難しい面もあるため、中〜上級者向け)

- 市場価格帯:国内実生6,000〜1万数千円。ワイルド株や大型株は2〜5万円超えも

「パキポディオイデス」のオイデスとは、ラテン語で“〜みたい”という意味で、その種小名の表すとおり、パキポディウムのような丸みのある塊根と幹が特徴。

先端に集中して生える葉は、生え始めの頃は赤紫色で縁取られた緑色だが、大きくなると赤紫が抜けて灰緑色となり、まるでゴムのような手触りの葉が独特な個性を放つ、とても稀少なユーフォルビアです。

塊根部分は灰色〜淡褐色で、表面の凹凸とざらつきのある質感が、野趣あふれる雰囲気を醸し出します。

多くの場合、幹は枝分かれせず単一で伸びますが、上の写真の株は、頭頂部が折れてしまったため、脇から子株を吹き、それが大きく成長した結果、パキポディオイデスではあまり類を見ない奇異な形となり、とても趣深い株となっています。

開花期には長い花茎の先に赤紫色の花(サイアチア)を鈴なりに生成し、その先端はたくさんの黄色い花粉で彩られます。

ただ開花には、温度、日照、休眠期の管理などで繊細な対応が求められるため、開花させるには熟練の環境調整が必要です。

ユーフォルビアでありながら、まるで塊根植物の王様「パキポディウム」と見紛うような姿。

それでいて、塊根の表情や枝ぶりにはどこかユーフォルビアらしい趣向があって、唯一無二の雰囲気を放っています。

水やりのタイミングや湿気対策など栽培手腕はなかなか問われますが、それだけに美しく太った塊根から花茎を伸ばし、いくつものサイアチアを見せてくれたときの喜びは格別。

その姿は、まるで空想世界の植物のような雰囲気さえ漂います。

休眠期の冬に見せる、葉をすべて落とした姿は、それはそれでとてもユニーク。

いろいろな顔で楽しませてくれるパキポディオイデス、見つけたら即買いをおすすめします。

☀️置き場所▶︎直射日光を好むため、屋外の日当たりのよい場所が理想。

ただ、昨今の真夏の屋外は、直射日光耐性が強い品種であっても葉焼けや幹焼けの危険が及ぶことがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

葉焼けや幹焼けは、程度によっては株の寿命にも影響を及ぼす場合があるため要注意。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は15℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎塊根が蒸れやすいため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

休眠の入り方、明け方もデリケートなので、急な環境変化には要注意。

トゥレアレンシス

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia tulearensis

- 別名/和名:トゥレアレンシス(学名で流通)

- 原産地:マダガスカル南西部トゥレア(Tuléar)近郊の石灰岩地帯

- その他:2004年にIUCNにより「Critically Endangered(絶滅寸前種)」に指定。

- 2025年2月7日よりCITES 附属書Ⅰ(Appendix Ⅰ)に掲載されているため、種の保全のため国際取引は原則全面禁止。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★★★★(超希少種&デリケートな性質のため上級者向け)

- 市場価格帯:実生小型株2〜5万円前後。ワイルド株は入手困難なレベル。

トゥレアレンシスは、高さは低く、地を這うようにして育つ小型塊根ユーフォルビアの超希少種。

極太の塊茎から伸びる幹は扁平に広がり、直径は平均して5〜10cm程度。

ゴツゴツとした白い木肌のような質感を持ち、全身に繊細なトゲをまといます。

幹の上部から細かく短い枝を伸ばし、そこに多肉質で縮れた、緑色、青銅色、薄紫色の小さな葉を密につけます。

葉の色の違いは、個体差や紫外線による影響で変わる(あるいはその色で固定)と考えられています。

まるでSF映画に出てきそうな非現実的な形状と、手のひらサイズに凝縮された造形美。

盆栽のような雰囲気も漂わせ、塊根植物ファンの中でも“究極の1株”と称されることも。

品種自体の成長も特に遅く、なおかつ4〜5年経ってもあまり大きくならないため、緩やかな時の流れを楽しむといった感じでしょうか。

超希少種なため、入手できたらかなり幸運だと思います。

とにかく、小さくて美しい! 限られた土地と厳しい自然環境の中で育ったトゥレアレンシスは、まるで大地の精霊のような存在感を放ちます。

手のひらに収まるサイズながら、その造形の複雑さと詰め込まれた情報量には驚きの一言。

動きのある枝ぶり、味わい深い幹肌、縮れた小さな葉の付き方・・・すべてに予定調和のない美があり、前衛芸術的なものを感じます。

カメラを向けていると、不思議と「もっとよい角度を探せ!」と挑まれているような気分になるため、写真力も問われるという、なんともすごい品種です。

☀️置き場所▶︎直射日光を好むため、屋外の日当たりのよい場所が理想。

ただ、昨今の真夏の屋外は、直射日光耐性が強い品種であっても葉焼けや幹焼けの危険が及ぶことがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

葉焼けや幹焼けは、程度によっては株の寿命にも影響を及ぼす場合があるため要注意。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は15℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎塊根が蒸れやすいため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

休眠の入り方、明け方もデリケートなので、急な環境変化には要注意。

トゥレアレンシスの水やりは、“迷ったらむしろ与えない”これが最大のコツ。

アンボボンベンシス

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia ambovombensis

- 別名/和名:Baobab madinika(小さなバオバブ)/アンボボンベンシス(学名で流通)

- 原産地:マダガスカル南部・アンボヴォンベ地方(Ambovombe)、アルウディア・ディディレアの森(Alluaudia-Didierea forest)周辺の固有種

- その他:2004年にIUCNにより「Vulnerable(絶滅リスク高)」に指定。

CITES 附属書Ⅰ(Appendix Ⅰ)に掲載されているため、種の保全のため国際取引は原則全面禁止。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。 - 栽培難易度:★★★☆☆(環境が合えば育てやすいが、湿気や寒さにやや敏感)

- 市場価格帯:小型株5,000〜1万2,000円前後。根元が太く幹肌が荒れた“ビンテージ株”はさらに高価。

アンボボンベンシスは、マダガスカル南部の限られた地域に自生する希少種。

幹が太く、成長すると株元が木質化しながらコンパクトにまとまる姿が魅力です。

節ごとに縮れのある小さな葉をつける枝は、先端に短いトゲを持ち、成長は比較的ゆっくり。

自生地アンボヴォンベの乾燥した大地に適応した構造を持ち、根元が自然にバオバブのような塊根状に膨らむ個体もあります。

自生地ではそのような個体が多いため、現地語(マラガシ語)でバオバブ・マディニカ(Baobab madinika=小さなバオバブ)とも呼ばれていると聞きます。

葉はトゥレアレンシスに似ていますが、枝先のトゲはトゥレアレンシスのような繊細さよりも、力強さを感じさせます。

アンボボンベンシスは、塊根植物らしい堂々とした幹の存在感と、うねりのある優しい色彩の葉との対比が美しい品種です。

塊根ユーフォルビアの中でもアンボボンベンシスは、塊根部と葉の調和がひときわ美しいと感じています。

縮れた茶緑色の葉と、縁に入るグレーの色合いが絶妙で、そのフォルムをより際立たせています。

上の写真の手元の株はまだ小さく、幹高もわずか3.5cmほど。

どのように成長するかは未知数ですが、日光と風をたっぷり与えながら育てていけば、葉の数や縮れの美しさ、塊根の造形美も増し、かなり完成度の高い株へと育ってくれるのではないかと期待しています。

野生種は絶滅の危機にあるため、園芸個体であっても、その尊さを心に留めて、大切に育てていきたいですね。

☀️置き場所▶︎直射日光を好むため、屋外の日当たりのよい場所が理想。

ただ、昨今の真夏の屋外は、直射日光耐性が強い品種であっても葉焼けや幹焼けの危険が及ぶことがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

葉焼けや幹焼けは、程度によっては株の寿命にも影響を及ぼす場合があるため要注意。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は15℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎塊根が蒸れやすいため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

ギラウミニアナ

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia guillauminiana Boiteau

- 別名/和名:ギラウミニアナ

- 原産地:マダガスカル北西部・Analalava/Port‑Bergé 地区の溶岩岩場

- その他:2004年にIUCNにより「Endangered(絶滅危惧種)」に指定。

CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。 - 栽培難易度:★★★☆☆(環境管理が必要だが、慣れれば扱いやすい)

- 市場価格帯:子型株5,000〜1万2,000円前後。古株や大型株はさらに20,000円以上

ギラウミニアナは、密に枝分かれする多肉低木で、高さは最大で60cmほど。

全身を鋭いトゲで覆われており、その姿は我が家での呼び名であるハリネズミのよう。

幹の先端から枝が放射状に分枝し、見応えのある逆円錐形の樹形を形成します。

枝の先端には光沢ある濃緑の葉がロゼット状に付き、春にはそこから黄〜赤色の小さなサイアチアをつけます。

休眠に入ると葉をすべて落とし、トゲだけの姿に変身。

成長期とのギャップが楽しめます。

攻撃的なトゲと、エレガントなベージュの幹色とグリーンの葉とのコントラストが奏でる圧倒的な存在感に目を奪われます。

しかし株全体を遠目で眺めると、その存在感とは裏腹に、岩地にひそむような佇まいで、寄り引きとで異なったテイストを持つ、そこがなんとも面白くて、カメラを構えるとつい枚数が増えがち。

また、休眠期に入り葉をすべて落とした姿(下の写真)は、まるで白いウニみたいで面白いですよ。

私の所有株は樹高8cm程度の小株ですが、それでも十分にレアプランツ然とした風格があります。

コレクター気質を刺激するギラウミニアナは、自己主張が強めの植物が好きな人には、たまらない株です。

野生種は国際自然保護連合(IUCN)から絶滅危惧種にも指定されている大変貴重な品種なので、園芸個体であっても、その尊さを心に留めて大切に育てていきたいですね。

☀️置き場所▶︎直射日光を好むため、屋外の日当たりのよい場所が理想。

ただ、昨今の真夏の屋外は、直射日光耐性が強い品種であっても葉焼けや幹焼けの危険が及ぶことがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

葉焼けや幹焼けは、程度によっては株の寿命にも影響を及ぼす場合があるため要注意。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は15℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎ギラウミニアナは特に蒸れを極度に嫌うため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

ステラータ(飛龍)

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia stellata Willd.

- 別名/和名:飛龍(ヒリュウ)

放射状に伸びる枝ぶりが、大地を這いながらも天へ舞い上がる龍の姿を思わせることから名付けられたと考えられる。 - 原産地:南アフリカ・東ケープ州の乾燥岩地帯

- その他:CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★★☆☆(管理しやすいが直射日光と水はけに注意)

- 市場価格帯:小型株2,000〜5,000円。形のよいものや大型株は10,000円前後

ステラータは、星形に放射する枝が特徴的な、小型の塊根ユーフォルビア。

株元の塊根状の幹から、トゲの生えた深緑色の枝が放射状に広がり、それがまるで星のように見えることから、ラテン語の星を表す種小名が付きました。しかし日本人の感覚では飛翔する龍にも見えるため、飛龍という和名が付いたと考えられています。

じつに縁起がよさそうな名前ですね。ただ我が家では「大根」と呼ばれていますが(笑)。

上の写真の株だと、オランダの風車にも見えますね。

このように、見た人のイマジネーションを刺激するのもステラータの特徴かもしれません。

枝は長いものでは20cm前後まで伸び、高所に置くと鉢より下まで垂れ下がります。

また、春〜秋に開花し、枝先に緑がかった黄色の小さなサイアチアをつけます。

ステラータの魅力は、“静かな存在感”。

まるで自然が生んだアート作品のよう・・・、とまぁカッコよく言えばそうなのですが、正直言うと、大根が畑から半分顔出したような、ちょっとコミカルなテイストが気に入ったというところです😁。

扁平な枝の周囲をぐるりと飾るトゲの存在もはずせません。

どこかサボテンのような雰囲気もあり、サボテンと塊根の両方が好きな私としては、一石二鳥の楽しみをくれる存在です。

枝は伸びて垂れ下がるので、ハンギングしても絵になるのではないでしょうか。

購入先のガディンツキープランツ関さんも大のお気に入りのステラータ、とっても可愛いですよ!

一目見たら衝動買い確実です。

☀️置き場所▶︎日光を好むため、春、および秋は屋外の日当たりのよい場所が理想。

初夏〜晩夏の屋外は、直射日光による葉焼けを起こす恐れがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は15℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎ステラータは蒸れを嫌うため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

シリンドリフォリア

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia cylindrifolia Marn.-Lap. & Rauh

- 別名/和名:筒葉ちび花麒麟(ツツバチビハナキリン)

- 原産地:マダガスカル南東部、フォートドーフィン地域のごく限られた乾燥林や茂み地帯

- その他:2004年にIUCNにより「Endangered(絶滅危惧種)」に指定。

- CITES 附属書Ⅰ(Appendix Ⅰ)に掲載されているため、種の保全のため国際取引は原則全面禁止。

ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。 - 栽培難易度:★★★☆☆(環境が合えば育てやすいが、湿気や寒さにやや敏感)

- 市場価格帯:小型株4,000〜8,000円。形のよいものや大型株は10,000円以上

ユーフォルビア・シリンドリフォリアは、地中に球状から扁平状の塊根をしっかりと形成し、そこから細い枝が不規則に枝分かれして立ち上がる、塊根植物の王道をいくビジュアルが人気の品種。

枝先に生える多肉質の葉は円筒状で、ラテン語による種小名、Cylindrus(円筒)+folia(葉)= cylindrifolia、また、和名の”筒葉ちび花麒麟”はその姿を表しています。

葉は、若いときは鮮やかな緑色ですが、強い日差しや乾燥にさらされると赤紫色や褐色を帯び、株全体の印象が引き締まります。

時間が経つと古い葉は下から順に落ち、枝がより木質化していきます。

また、秋から冬にかけては、ベージュの苞葉に包まれた直径数ミリの小さなサイアチウムを多数咲かせ、サイアチアを形成します。

自生地では、トゲに覆われたブッシュの生い茂る砂質の痩せた土壌で生育し、乾燥と強光に適応した構造を持っています。

このため、栽培環境さえ整っていれば見た目に反して育てやすい印象です。

シリンドフォリアの魅力はなんといっても、塊根と幹の造形美が一体となった芸術的なフォルムにあります。

株全体がコンパクトながらも、地中に潜む塊根の存在感と、不規則に展開する枝とその先の葉が織りなす立体感は、コレクターや幹芸愛好家の心を強く惹きつけます。

また落葉後の休眠期には、幹や塊根の骨格がより際立ち、味のある姿で楽しませてくれます。

シリンドフォリアは、その個性爆発な樹形を最大限活かすために、鉢にこだわって盆栽的なスタイリングをすると、より存在感を発揮すると思います。

☀️置き場所▶︎日光を好むため、春、および秋は屋外の日当たりのよい場所が理想。

初夏〜晩夏の屋外は、直射日光による葉焼けを起こす恐れがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は10℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎蒸れを嫌うため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

タコものユーフォルビア

放射状に枝を伸ばす独特な姿が特徴のユーフォルビアの一群は、愛好家の間で「タコもの」と呼ばれています。

地面からにょろにょろと這い出したようなシルエットは、どこか奇妙で、好奇心を刺激するユニークな魅力を放っています。

その造形の面白さや個体差の豊かさから、“通にはたまらない”ジャンルとして、じわじわと人気を集めています。

見た目に反して育てやすいので、ビジュアルに惹かれた方は、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

イネルミス

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia inermis Mill.

- 別名/和名:Medusa’s Head(メデューサの頭)、Green Crown(緑の王冠) / 九頭竜(くずりゅう)

- 原産地:南アフリカ東ケープ州南部Jeffreys Bay〜Port Elizabeth周辺の砂礫地帯

- 栽培難易度:★★★☆☆(基本は丈夫だが、水管理に注意)

- 市場価格帯:小型株1,500〜3,000円。中〜大型株で5,000円前後

ユーフォルビア・イネルミスは、タコものユーフォルビアの人気品種で入手もしやすいため、タコものの入門には最適。

地中に太い塊根を形成するため、鉢上げして塊根を見せることで、より怪物感や存在感を楽しめるタイプです。

名前の“イネルミス(inermis)”はラテン語の「トゲのない」という言葉に由来し、どこかサボテン的な外見ながらもトゲがほとんどないのも大きな特徴です。

枝は先端に向かってわずかに細くなり、気温や環境によって黄緑〜赤茶に色づくこともあります。

写真の株はまだそうではありませんが、開花株にまで成長すると、枝の先端に小さく白いサイアチアを咲かせます。

シンプルな外見に意外な彩りを添えてくれるのも人気の秘密かも。

まず最大の魅力は、その異形の造形美。

扁平な塊根からサボテンのような枝が四方八方に広がる姿は、まるで地底から這い出したモンスターのようでもあり、同時に禅的なバランス美をも感じさせます。

和名の”九頭竜”は、塊根から複数の竜の頭が飛び出したように見えることに由来するとされ、日本に古来より伝わる九頭龍大神の伝説になぞらえ、商売繁盛・金運守護などの縁起物として扱われることも。

個体によって枝の太さや湾曲具合に差があり、自分だけのフォルムを育てる楽しさもあります。

☀️置き場所▶︎日光を好むため、春、および秋は屋外の日当たりのよい場所が理想。

初夏〜晩夏の屋外は、直射日光による葉焼けを起こす恐れがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は10℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎塊根部が蒸れを嫌うため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

ゴルゴニス

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia gorgonis A.Berger

- 別名/和名:Gorgon’s Head(ゴルゴンの頭)※ / 金輪際(こんりんざい)

※ゴルゴンはギリシャ神話に登場するメデューサの別名のため、Medusa’s Head(メデューサの頭)とも呼ばれる。 - 原産地:南アフリカ、東ケープ州、サンデイズ川〜ズワルトコプス川の間の丘陵地帯

- その他:CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★★★☆(やや難しい)

- 市場価格帯:小型株で6,000~10,000円。大型株は数万円に達することも(市場や状態により幅あり)

ゴルゴニスは小型のタコものユーフォルビアで、球状または逆円錐形の塊根(最大直径約10 cm)を持ち、そこから放射状に細い枝が上に広がります。

若い枝は球形で、成長すると円筒形に。

枝や塊根の表面は三角形のチューバクルと呼ばれる乳頭で覆われているため、株全体に凹凸があり、そのフォルムがよりメデューサ(ゴルゴン)の頭っぽさを醸し出しています。

若い枝は成長期に小さな葉が現れますが、すぐに落葉し、特徴的な枝と塊根の造形を際立たせます。

ゴルゴニスの魅力は、なんといってもその彫刻のような美しいフォルムにあります。

放射状に広がる枝と、中央に構えるずっしりとした塊根が調和し、目に焼き付くほどの存在感を放ちます。

整った形の株はまるでアート作品のようで、インテリア性も高く、高価な大型の株を室内に飾るとより洗練された空間になります。

また、成長が比較的ゆっくりで、フォルムが乱れにくく、美しいシルエットを長く楽しめる点も人気。

流通量は限られていますが、それだけに希少性があり、塊根植物好きの方や個性的な植物を求める方にとっては“ぜひコレクションに加えたい1株”との声が多く聞かれます。

ちなみに、写真の株は、オザキフラワーパークで購入。

☀️置き場所▶︎日光を好むため、春、および秋は屋外の日当たりのよい場所が理想。

初夏〜晩夏の屋外は、直射日光による葉焼けを起こす恐れがあるため、遮光率40〜50%の遮光ネット下での栽培を推奨。

完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

耐寒性が低いため、冬は10℃以下にならないように要注意。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

塊根の保水力が高いため、水を頻繁に与えるとかえって腐敗の恐れあり。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎全体的に蒸れを嫌うため、風通しと用土の排水性を重視。

根腐れ防止に、素焼き鉢か、排水性能の高いプラ鉢を推奨。

球状ユーフォルビア

コロンと丸いシルエットが魅力の球状ユーフォルビアは、ユーフォルビア属の中でも特に人気の高いグループです。

一見シンプルに見えますが、縞模様の入り方や稜の立ち方、トゲの有無など、個体ごとに大きな違いがあり、じっくり観察すると奥深い世界が広がっています。

かわいらしい見た目の裏には、微妙な違いにこだわるコレクターの探究心を刺激するポイントが随所に詰まっており、ハマること間違いなしです。育てやすさと美しさを兼ね備え、初心者から上級者まで楽しめる懐の深いカテゴリーです。

オベサ

🗒️[基礎データ]

- 学名:Euphorbia obesa Hook.f.

- 別名/和名:Baseball plant(ベースボールプラント)/日本ではそのままオベサ

- 原産地:南アフリカ・ケープ州グレートカルー周辺の極めて限定的なエリア

- その他:CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★★☆☆(乾燥には強いが寒さと根腐れに注意)

- 市場価格帯:オス株2,000〜6,000円前後。流通量が少ないメス株は6,000円〜(共にサイズや形で価格差あり)。

また、共に基部が木質化した通称“ヴィンテージ株”は1万円前後から

ユーフォルビア・オベサは、整った球体状の姿が美しい多肉植物で、8本前後の稜(りょう)を持つ独特の形状が特徴です。

表皮は緑〜灰緑色で、薄く縞模様や斑点が入ることもあり、個体によって模様の違いを楽しめます。

大きくなっても直径10cm程度とコンパクトなため、棚上やデスク周りなどでも育てやすく、”生きたオブジェ”としても大変人気があります。

オベサは雌雄異株で、開花期には株頂部にごく小さなサイアチアを咲かせます。

花は小さく地味ですが、性別を見分けるポイントになるため、種子繁殖を狙う際には重要な要素です。

オベサの最大の魅力は、そのシンプルで完璧なまでに整った球状フォルムにあります。

飾る場所を選ばず、ミニマルな美しさを追求する方にも好まれるデザイン性があり、インテリアグリーンとしての存在感も抜群です。

また、成長が比較的ゆっくりで、株姿が長期間安定するため、気に入った形を維持しやすいという点も魅力のひとつ。

近年は模様やフォルムに個性を持つ選抜株も出回っており、特に基部の木質化が進んだ通称ヴィンテージ株に注目が集まっています。

オベサは、初心者からコアな愛好家まで幅広い層に支持される、王道の球状ユーフォルビアです。

☀️置き場所▶︎春から秋にかけては、日当たりと風通しのよい場所で管理。

直射日光にも比較的強いが、真夏は株表面の日焼けを防ぐために40〜50%の遮光を推奨。

冬は室内の明るい場所に移動し、寒さと湿気を避ける。

耐寒性が低いため、冬は5℃以下にならないように要注意。

年間通しての完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

株自体の保水力が高いため、水を頻繁に与えると腐敗の恐れあり。

このため“迷ったらむしろあげない”くらいがちょうどよい。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎オベサは見た目に反してやや繊細な面もあり、特に過湿と寒さには注意が必要。

用土は水はけのよい配合にし、植え替えは春に暖かくなってから行う。

⚾️オベサに関しては、こちらの特集記事でも詳しく紹介しています。

メロフォルミス

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia meloformis W.T.Aiton

- 別名/和名:メロンユーフォルビア、メロンスパージュ(Melon Spurge)/貴青玉(キセイギョク)

- 原産地:南アフリカ・グレート・カルーおよび東ケープ州の乾燥地帯

- その他:CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★★☆☆(ほどよい難しさ)

- 市場価格帯:小型株では3,000〜5,000円程度。選抜株や特に形が美しいものは1万円以上になることも

ユーフォルビア・メロフォルミスは、その名のとおりメロンのような球形が特徴的。

一般に8〜12本の稜を持ち、大きいものでは高さ約20cm、直径約15cmほどに育ちます。

春〜夏には、小さな黄色いサイアチアム(花)を咲かせ、サイアチア(花の集合体)を形成します。

花は「ペデュンクル」と呼ばれる短い花柄の先端に1つずつ付き、開花後も枯れずに残ります。

この花柄の跡が積み重なることで、メロフォルミスならではの独創的なフォルムが生まれるのです。

また、緑とクリーム色のマーブル模様が美しい斑入りの品種「メロフォルミス錦(Euphorbia meloformis f. variegata)」も人気。

自然界で突然変異で生まれたものが、育苗家によって選抜・繁殖され固定流通しています。

錦モノは小株のうちは価格差が少ないものの、直径10cmを超える大株になると通常株の2〜3割ほど高価になる傾向があります。

メロフォルミスの魅力は、もぎたての果実のような瑞々しさとシンプルな球形フォルム。

丸みを帯びたラインは余分な装飾を一切排し、洗練された美しさを感じさせます。

オベサの栽培を経験した方が、さらに違う種類の球状ユーフォルビアを、という際に選ばれることが多いようです。

オベサと同じように、成長が比較的ゆっくりであるため、形が崩れにくく、長く美しい姿を保てる点も嬉しいポイント。

余談ですが、オベサを最初に発見した植物学者は当初、オベサより以前に発見されていたこの“メロフォルミスの新種”としてオベサを持ち帰った、というエピソードがあります。

ちなみに、メロフォルミスもオベサと同様に雌雄異株のため、交配を行うにはオス株とメス株が必要となります。

☀️置き場所▶︎春から秋にかけては、日当たりと風通しのよい場所で管理。

直射日光にも比較的強いが、真夏は株表面の日焼けを防ぐために40〜50%の遮光を推奨。

⚠️メロフォルミス錦に関しては直射日光に弱いため、夏季は40〜50%、秋〜春は20〜30%の遮光を推奨。

冬は室内の明るい場所に移動し、寒さと湿気を避ける。

耐寒性が低いため、冬は5℃以下にならないように要注意。

年間通しての完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

株自体の保水力が高いため、水を頻繁に与えると腐敗の恐れあり。

このため”迷ったらむしろあげない”くらいがちょうどよい。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎球状ユーフォルビアは見た目に反してやや繊細な面もあり、特に過湿と寒さには注意が必要。

用土は水はけのよい配合にし、植え替えは春に暖かくなってから行う。

バリダ

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia valida N.E. Br.(※Euphorbia meloformis ssp. valida の同義とされることもあります)

- 別名/和名:バリダ(学名で流通)/万代(バンダイ)

- 原産地:南アフリカ・東ケープ州、ジャンズヴィル、ステイトルヴィル、サマセットイースト、アルバニー周辺の半砂漠地帯

- その他:CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★★☆☆

- 市場価格帯:市場価格帯:小型株5,000〜10,000円。スーパーバリダやスーパーブラックなどの選抜株や形のよい株は1万円以上になることも

ユーフォルビア・バリダは、球形またはやや円筒形の胴体に8〜12本の稜を持つ比較的大きめの球状ユーフォルビアです。

メロフォルミスと非常に似ていますが、花後に残る花柄(ペデュンクル)がより多く、そして長期間残る点が特徴です。

この花柄の量が多く、そして長く、なおかつボディが良形の株は、市場では“スーパーバリダ”と呼ばれ、流通も稀なことから、一般的なバリダよりも3〜5割くらい高価になります。

ちなみに上の写真は直径3.8cmの小株ながらも、スーパーバリダとスーパーブラックという特選株同士を掛け合わせたハイブリッド株。

選抜株同士の交配も楽しいですが、オベサ同様に雌雄異株のため、行うにはオス株とメス株が必要となります。

バリダの魅力は、球状ユーフォルビアらしい整ったフォルムと、成熟後も残る長い花柄からなる、個性ある見た目の絶妙なバランスにあります。

花柄はメロフォルミスより高さが出るため、ビジュアル的な存在感がさらに際立ちます。

この残った花柄により、長く株の変化を楽しめるのも魅力です。

「スーパーバリダ」や「スーパーブラック」など、育種家が作出した希少性のある選抜株は、コレクター心をくすぐるため、バリダだけをまるで何かに取り憑かれたように蒐集する突出したコレクターも多いと聞きます。

怖いですね😅。

☀️置き場所▶︎春から秋にかけては、日当たりと風通しのよい場所で管理。

直射日光にも比較的強いが、真夏は株表面の日焼けを防ぐために40〜50%の遮光を推奨。

冬は室内の明るい場所に移動し、寒さと湿気を避ける。

耐寒性が低いため、冬は5℃以下にならないように要注意。

年間通しての完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

株自体の保水力が高いため、水を頻繁に与えると腐敗の恐れあり。

このため“迷ったらむしろあげない”くらいがちょうどよい。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎球状ユーフォルビアは見た目に反してやや繊細な面もあり、特に過湿と寒さには注意が必要。

用土は水はけのよい配合にし、植え替えは春に暖かくなってから行う。

群星冠(ぐんせいかん)

🗒️ [基礎データ]

- 学名:Euphorbia stellispina Haw.

- 別名/和名:ステリスピナ(学名由来/ラテン語で「星のとげ」の意味)/ 群星冠(グンセイカン)

- 原産地:南アフリカ、主にカルー地方やゴルドニアの乾燥した岩場など

- その他:CITES 附属書II(Appendix II)に掲載されているため、種の保全のため国際取引には許可証(CITES許可証)が必要。ただし、人工的に繁殖された園芸個体については規制の対象外。

- 栽培難易度:★★★☆☆

- 市場価格帯:小型株4000円前後。成熟株は1万円になることも。流通が少ない分、価格に幅があります

群星冠は、放射状に広がる鋭い星形のトゲが特徴。

このトゲは春〜初夏に咲く黄色いサイアチアの花後に残った花柄が硬化したもので、株全体に独特のフォルムを与えます。

また、トゲは最初は鮮やかなピンク色をしていますが、時間の経過とともに赤褐色へと変化し、色合いの移ろいも楽しめます。

幹は濃緑色で、10〜16本の稜と、多肉植物の形態学上で「乳頭(tubercle, チューバクル)」と呼ばれる、トウモロコシの実のようにポコポコと規則的に並んだ突起に覆われています。

幼苗期は球形に近い姿ですが、成長とともに柱状に伸び、高さは60cm前後、直径20cmほどに達することもあります。

また、基部から多数の子株を吹き、群生株を形成する姿もよく見られます。

成長点には一時的に小さな葉(下の写真)を展開しますが、すぐに落ちてしまいます。

しかしその跡は腺点として残り、株全体の表情に独特のアクセントを与えます。

我が家では「もろこしアンテナ」と呼ばれている群星冠。

その魅力は、ほかにはないアンテナのような“トゲの放射美”にあります。

星形に広がるトゲは、見る角度によって表情が変わり、まるで宇宙の星のよう。

見れば見るほどアーキテクチュアルで、室内に飾ると抜群の存在感を放ちます。

珍な見た目に反してとても育てやすいので、ちょっと変わった”球モノ”を育てたい方にはおすすめです!

☀️置き場所▶︎春から秋にかけては、日当たりと風通しのよい場所で管理。

直射日光にも比較的強いが、真夏は株表面の日焼けを防ぐために40〜50%の遮光を推奨。

冬は室内の明るい場所に移動し、寒さと湿気を避ける。

耐寒性が低いため、冬は5℃以下にならないように要注意。

年間通しての完全室内栽培も可能だが、この場合LED育成ライトとサーキュレーターによる空気循環が必須。

💧水やり▶︎成長期の春〜初夏、秋は土が完全に乾いたらたっぷりと与える。

株自体の保水力が高いため、水を頻繁に与えると腐敗の恐れあり。

このため“迷ったらむしろあげない”くらいがちょうどよい。

成長が鈍化する真夏は、週2回、夕方以降に用土表面が湿るくらいに留める。

LED育成ライトやサーキュレーターを設置するなど、環境を整えた室内栽培の場合は夏季も環境が安定しているため、土が完全に乾いたらたっぷり与える。

冬は量、回数共に控えめにし、月1回、用土表面が若干湿るくらいに留める。

⚠️注意点▶︎球状ユーフォルビアは見た目に反してやや繊細な面もあり、特に過湿と寒さには注意が必要。

用土は水はけのよい配合にし、植え替えは春に暖かくなってから行う。

ユーフォルビアを育てる上での共通するポイント

冬の水やり

ユーフォルビアの水やりは「乾燥気味」を基本に、品種や季節に応じて調整する必要があります。

冬場は多くが休眠に入りますが、完全な断水は避けましょう。

ユーフォルビアは根の張りが強くないため、極端な乾燥で細根が傷むと、春の立ち上がりが鈍くなります。

目安としては、週に1回、ごく少量の水を与えるのがポイントです。

完全室内で育てていても株は季節を感じ取るため、鉢底から流れるほどの水やりは不要。

冬は用土表面を上の動画で行っているように、「ほんのり湿らせる」程度がちょうどよいのです。

株に水がかかっても問題はありませんが、できれば拭き取ってあげると安心です。

用土

ユーフォルビアは排水性の高い土壌を好むため、用土選びでは「水はけのよさ」が最重要ポイントです。

初心者なら市販の多肉植物・サボテン用培養土で十分。

根腐れのリスクを抑えつつ適度な保水性もあり、扱いやすいので安心です。

栽培にこだわりたい中級者以上には、自分で配合するブレンド土がおすすめ。

赤玉土、鹿沼土、軽石、日向土、ゼオライトなどを組み合わせ、理想的な環境を追求できます。

また、ガーデンセンターや専門ショップのオリジナルブレンドも優秀です。

たとえば、ガディンツキープランツやオザキフラワーパークの専用用土はプロが植物特性に合わせて調整しており、仕上がりの美しさにもつながります。

施肥

ユーフォルビアは痩せた土地でも自生できる力を持っているため、少ない栄養で十分に育ちます。

与えすぎると枝の徒長や株全体の形崩れの原因になるため、普段の栽培では基本的には追肥は不要。

植え替えどきに少量の堆肥や緩効性肥料を混ぜるだけで十分です。

ただし、開花後にタネを採取した株には、消耗した栄養を補う“お礼肥え”として、成長期(春〜秋)の晴天時にごく薄めた液肥を少量与えると、回復がスムーズになり効果的です。

施肥の基本は「控えめ」。

与えすぎないよう心がけましょう。

個体差と“クセ”を楽しむ姿勢

ユーフォルビアの魅力は、品種ごとの特徴だけにとどまりません。

同じ品種でも、1株ごとに驚くほどの個性があり、茎のうねり方やトゲの形、成長スピードまで、まるで「その株だけのストーリー」を持っています。

こうした個体差こそが、育てる面白さ。

マニュアルどおりに育てるのではなく、目の前の株が何を求め、どんな表情を見せるのかに耳を傾ける。

そんな柔軟な姿勢で向き合うことで、ユーフォルビアの奥深さはぐっと広がります。

FAQ|ユーフォルビアに関してよくある質問

Q1. ユーフォルビア属にはどのような害虫が付きますか? また、対策は?

A1. ユーフォルビアは基本的に害虫には強い品種が多いですが、オベサなど、稀に成長期にコナカイガラムシ(カイガラムシ類)が発生する場合があり、特に成長点付近に見られることが多いです。

放置すると病気の原因になり、株に深刻なダメージを与えることも。

見つけ次第、市販のカイガラムシ用殺虫剤で速やかに駆除しましょう。

ただし、コナカイガラムシは非常に見つけにくい害虫でもあるため、成長期を迎える前に『オルトランDX粒剤』を用土に混ぜ込むか、もしくは予防的に殺虫スプレーを株全体に噴霧するのも効果的です。

Q2. ユーフォルビア属の繁殖方法は?

A2. 品種によりますが、子株を吹いた場合、本体に傷がつかないように外して挿し木をするのが一般的で、切り口を数日間乾燥させてから植えます。

その際、用土は、細粒の焼成(しょうせい)赤玉土がおすすめです。

発根までは1週間〜数週間かかります。

タネを採取しての繁殖も可能ですが、交配、発芽、種子育成に時間と手間がかかるため、主に経験者向けです。

種子繁殖に関しては、別途記事にて解説をする予定です。

Q3. 異なるユーフォルビア属同士で交配はできますか?

A3. 同属の種間であれば交配は可能ですが、遺伝的な相性や環境条件によって成功率が異なります。

自然交配は稀で、人工授粉や環境管理が必要な場合も多く、難易度が高いため上級者向けの作業になります。

Q4. ユーフォルビア属はペットのいる環境で栽培できますか?

A4. ユーフォルビア属の葉や茎に含まれている乳液には毒性物質(ラテックス系)が含まれ、皮膚に触れると刺激や炎症を起こすことがあります。

ペットや小児が誤飲した場合、中毒症状を引き起こす恐れがあるため、取り扱いには注意が必要です。

万一誤飲した場合は、症状の有無にかかわらず早めに医療機関に相談することをおすすめします。

参照:ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会):一例としてユーフォルビア・ミルクブッシュ(Pencil Cactus)の記述項

余談ですが、古代ギリシャでは王族がユーフォルビアを下剤や嘔吐剤として使っていた記録があり、それを用いていた医師の名が「エウフォルボス(Euphorbos)」だったことが、ユーフォルビアの語源となっています。

Q5. 乳液が皮膚や服に付いた場合はどうすればよいですか?

A5. 皮膚に付着した場合はかぶれを起こす恐れがあるため、すぐに流水と石鹸でよく洗い流してください。

症状が続く場合は医療機関を受診しましょう。服に付いた場合は速やかに洗濯し、皮膚に触れないよう注意してください。

まとめ|まだ見ぬ“推しユーフォルビア”との出会いへ

ユーフォルビア属は、その多様性ゆえに「これぞ」という1株との出会いが、まるで一期一会のように感じられる奥深い植物です。

愛らしいトゲをまとった球状の姿から、グロテスクなほど個性に富んだシルエットまで、その表情は千差万別。

しかも、同じ種でも育つ環境や年数、さらには株ごとのクセによって、姿も性格もまるで変わってきます。

今回ご紹介した代表種は、ほんの入り口に過ぎません。

世の中には、まだ名前も知られていないような魅惑のユーフォルビアたちが、ひっそりとナーサリーの温室の片隅にたたずんでいるかもしれません。

そんな1株との出会いは、まさに運命の“推し”探し。

まずは1株から。

栽培にチャレンジすることで、その奥深さやクセの面白さにどんどん惹き込まれていくはずです。

ぜひ、あなただけのユーフォルビアとの出会いを楽しんでください。

Credit

写真&文 / 編集部員K - ライター・エディター -

フリーランスのロックフォトグラファーの傍ら、サボテンを愛し5年、コーデックスに魅せられ3年を経て、2022年4月にガーデンストーリー編集部に参加。多肉植物関係の記事を中心に、精力的に取材&執筆を行う。飼い猫「ここちゃん(黒猫♂6歳)」に日々翻弄されている。

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

キャンドルランタン ウォール(GARDEN STORY Series)

温かな雰囲気を演出するガーデンランタンは、単体でポイントに使っても、いくつか並べても◎。スマートなデザインのランタンにお好みのキャンドルやライトを入れて、ガラス越しに明かりを楽しめます。背面には取り付け穴付き。

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

園芸用品

バラも果樹も鉢植えでこんなに実る! 全国ガーデナーが選ぶ土の活力素『バイオマイスター』PR

愛知県・牧勝美さんの庭は、つるバラが壁いっぱいに咲きこぼれるコテージと、宿根草や一年草がナチュラルに混ざり合う「秘密の花園」。そんな花いっぱいの庭の片隅で、鉢植えジューンベリーが毎年たわわに実り、ジ…

-

ガーデンデザイン

海外が憧れる日本の美。じつは「理想世界の表現」だった? 日本庭園の意外なルーツ

日本文化の集大成ともいわれる「日本庭園」には、海外からも羨望の眼差しが寄せられていることをご存じですか? その美しさの正体は、古来の人々が思い描いた“理想世界(楽園)”にありました。本連載では、日本人…

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10.jpg)