バラをきれいに咲かせたい。そう思うと、つい薬剤を使いたくなりますが、バラは化学農薬に頼らずに育てることができます。バラの性質、種類、手入れ方法などを理解したうえで、化学農薬に頼らないバラの育て方をひも解いていきましょう。有機栽培による、ローメテナンスの庭作りで評判の園芸家・宇田川佳子さんに、お話を伺いました。

目次

バラを育てる前に知っておきたいこと

まずは、バラについて基本情報を知っておきましょう。

バラの基本データ

学名:Rosa

科名:バラ科

属名:バラ属

原産地:ヨーロッパ、北アメリカ、アジア

和名:薔薇(バラ、ソウビ、ショウビ)

英名:Rose

開花期:5~11月

花色:赤、ピンク、オレンジ、黄、白、紫、緑、茶、複色

植えつけ時期:苗の種類によって異なります。

バラはヨーロッパ、北アメリカ、東アジアの各地に自生する植物です。1800年代に始まった育種によって、急速に園芸品種が増え、複雑な交配によって現在のような多種多彩なバラが誕生しました。

バラは、日本に自生するノバラ(ノイバラ)をはじめ、もともとは素朴なひと重咲きでした。そんな原種バラが改良され、幾重にも花びらを重ねる花形や多彩な色の花になったわけです。同時に、自然に咲く野生種と異なり、人の手入れがなくては咲かない性質に変化していきました。

種類を知ると、選び方がわかります

バラは多種多様。さまざまな分け方がありますが、育てるうえでまず考えるべきは、樹形です。樹形は、木立性(ブッシュタイプ)、半蔓性(シュラブタイプ)、蔓性(クライミングタイプ)に分けられます。

木立性(ブッシュタイプ)

木立性は茎がしっかりしていて自立し、扇状にこんもりと茂ります。多くは四季咲き性で、切り戻しをすると、初夏から晩秋まで繰り返し咲きます。

ハイブリッドティー(HT)系は、四季咲き性の大輪バラ、フロリバンダ(FL)系は、四季咲き性の中輪タイプ。日当たりのよい場所の栽培に適しています。横に広がらないので、狭いスペースでもOK。大きな花がよく咲くので、庭の主役に使いやすいバラです。

半蔓性(シュラブタイプ)

バレリーナ

撮影・宇田川佳子

枝がしなやかに伸びます。切り詰めて育てると自立もできます。また、日本の気候ではよく大きく伸びる品種が多く、蔓バラのように誘引してフェンスやアーチに咲かせるともできます。四季咲き、返り咲き、一季咲きがあります。枝がしなやかなイングリッシュローズ、オールドローズの多くは、このタイプです。

蔓性(クライミングタイプ)

コーネリア

撮影・宇田川佳子

撮影・宇田川佳子

枝は自立せず、アーチやフェンス、オベリスクなどに誘引します。枝がよく伸びて、1年に数m伸びるものも。日陰に植えても、日の当たる場所まで旺盛に伸びて花を咲かせます。サクラが咲き終わったころ、よく見かける、黄色や白い小輪のモッコウバラはこの仲間です。

バラならではの、独特な性質を理解しましょう

新しい枝と古い枝が交代しながら、花を咲かせます

一般的に樹木は生長するにつれて、幹が太り、枝を張って、花をたくさんつけるようになります。ところが、バラは通常の樹木とは異なる生長をします。バラは初夏にシュートと呼ばれる枝を伸ばします。これは根元や幹から出る、特別に元気がいい、よく伸びる枝です。このシュートの生長にエネルギーが使われると、古い枝は衰え始め、やがて花が咲かなくなります。こうして、枝の新旧が交代しながら生長するのが、バラの特徴です。

つまり、枝が衰えてきたら切って、新しい枝と交代させると、より多くのバラを楽しむことができるわけです。何年バラが咲くと枝が衰えるのかは、品種によって異なります。

バラには、生育期と休眠期があります

生育期

撮影・宇田川佳子

撮影・宇田川佳子

休眠期

バラは葉を茂らせ、花を咲かせ、枝を伸ばす生育期と、ほとんど変化が見られない休眠期に分けられます。関東以西の平地では3~11月が生育期。12月~翌年の2月が休眠期です。この休眠している時期は、そっとしておいたほうがいいような気がしますね。じつは、春にバラを咲かせるためには、この休眠期にお手入れが必要になります。それは、後ほど、また紹介することにしましょう。

日当たり、風通し、水はけのいい場所を選びます

バラが育つためには、日当たり、風通し、水はけのよさ、この3つがとても重要です。

少なくとも半日以上の日照を得られる場所を選びましょう。植物は日光を受けて葉が光合成をし、エネルギーを作り出します。光合成による栄養と、根から得る養分を得て、バラは育ち、花を咲かせるわけです。

狭いスペースにバラを植えすぎたり、壁際に植えたり…通気の悪さをバラは嫌います。病気や害虫が出やすくなるので、間隔をあけて植え、できるだけ風通しのいい場所を選びます。草花と混植する場合も、ある程度バラの株と草花を離しましょう。風通しを確保し、バラが茂りすぎたら切り戻して風通しのよさをキープします。

バラが好むのは、水はけがよく適度に水もちがいい土。また、保肥力(肥料のもちがいいい)があり、有機物が多い土壌です。有機物が多い土壌は、抵抗力があり、病気になりにくいバラを育てます。

手に入るバラの苗には、どんな種類があるの?

バラ苗には数種類あります。それぞれ特徴があり、出回る時期が異なります。

大苗

出回りは、10月下旬~3月まで。もっとも出回りが多い種類です。豊富な種類のなかから、選ぶことができます。前年またはその年に台木に接ぎ木し、秋まで畑に植えて育てたあと、掘り上げた苗です。ロングポットや鉢植えに仮植えされて出回ります。枝を切り詰めて葉もない状態で流通。通信販売では、掘り上げたままで根に土がついていない裸苗、苔でくるんだ根巻き苗も出回ります。

新苗

出回りは、4月中旬~6月。ノイバラなどの台木に接ぎ木して、春にポットに植えられて出回る1年未満の若い苗。出回る品種が多く、新しい品種も見つかります。枝が細く、小さな苗ですが、つぼみや花がついていることもあります。ほかの苗より手軽な価格で出回りますが、若い苗なので、バラの栽培の経験者に向いています。

鉢苗

通年流通しています。大苗や新苗を鉢に植えて育てた苗なので、しっかりしていて初心者向き。咲いている花を確かめて、購入できることも特徴です。

長尺苗

通年流通しています。蔓性の大苗、新苗を鉢に植えて育てた苗で、長く枝が伸びているので、アーチやオベリスクなどに、そのまま誘引することができます。

化学農薬に頼らないバラ栽培とは…

ここからは、化学農薬に頼らない栽培方法について説明します。

バラは害虫がつきやすい、病気になりやすいといわれますが、なぜ、化学農薬に頼らずバラ栽培ができるのでしょう。それは、丈夫な性質のバラを選び、丈夫な株に育てるからです。そして、化学農薬を使わずに病虫害対策をするからです。

化学農薬に頼らない栽培は、品種選びから

まずは、バラの品種選びから始めましょう。

もし、狭いベランダで4、5mも伸びる性質の蔓バラを選んだら、どんなことになるでしょう。伸びてしまった枝を短く切れば、樹勢は弱くなり、株は丈夫に育ちません。狭い場所に枝を混み入らせて風通しを悪くしても病害虫を生む元です。

ベランダなら、あまり大きくなりすぎない品種が適当です。つまり、栽培環境に適した品種を選ぶことが、化学農薬に頼らない栽培の第一歩です。品種によっては、もともと病害虫には弱いものがあるので、強健な品種を選ぶ必要があります。

バラを育てるときに必要な、準備と道具

化学農薬を使わず、丈夫な株を育てるために準備をしましょう。

準備するもの

・バラ苗

・土

赤玉土中粒3、赤玉土小粒3、馬糞堆肥2、腐葉土2、バーミキュライト少々の割合で用土を作ります。腐葉土と馬糞堆肥を使うと、植物性と動物性の有機物が豊富な用土になります。

・肥料

天然有機肥料(写真左)、ニームチップ(同右)。肥料は、天然有機肥料を使い、化学肥料は使いません。有機肥料といっても、使いすぎると病害虫被害にあいやすくなるので、製品の使用量に従って適量を使いましょう。虫が嫌がる成分を含んだニーム(インドセンダン)のチップは、肥料にもなります。

・鉢

苗の大きさに合わせて選びます。

・鉢底ネット

・鉢底炭

鉢底石に鉢底炭を使うことで、水を浄化。酸性に傾きやすい土を中和する働きもあります。

・生薬

トウガラシ、ニンニク、ドクダミ、ジョチュウギク、ヨモギなどを木酢液に漬けて、手作り生薬を使います。市販品もあります。

化学農薬に頼らないためには土作りがポイント

赤玉土中粒3、赤玉土小粒3、馬糞堆肥2、腐葉土2に、バーミキュラトを少し混ぜて、用土を作ります。赤玉土は、関東ローム層の赤土を均一の粒状にした、保水性、排水性がよいもの。堆肥は過熟堆肥を使います。牛糞堆肥よりも繊維が荒くて排水性がいい馬糞堆肥と、植物性の腐葉土を合わせて用います。

赤玉土中粒3、赤玉土小粒3、馬糞堆肥2、腐葉土2に、バーミキュラトを少し混ぜて、用土を作ります。赤玉土は、関東ローム層の赤土を均一の粒状にした、保水性、排水性がよいもの。堆肥は過熟堆肥を使います。牛糞堆肥よりも繊維が荒くて排水性がいい馬糞堆肥と、植物性の腐葉土を合わせて用います。

地植えの場合は、掘り起こした土に、3割程度の馬糞堆肥を混ぜて使います。

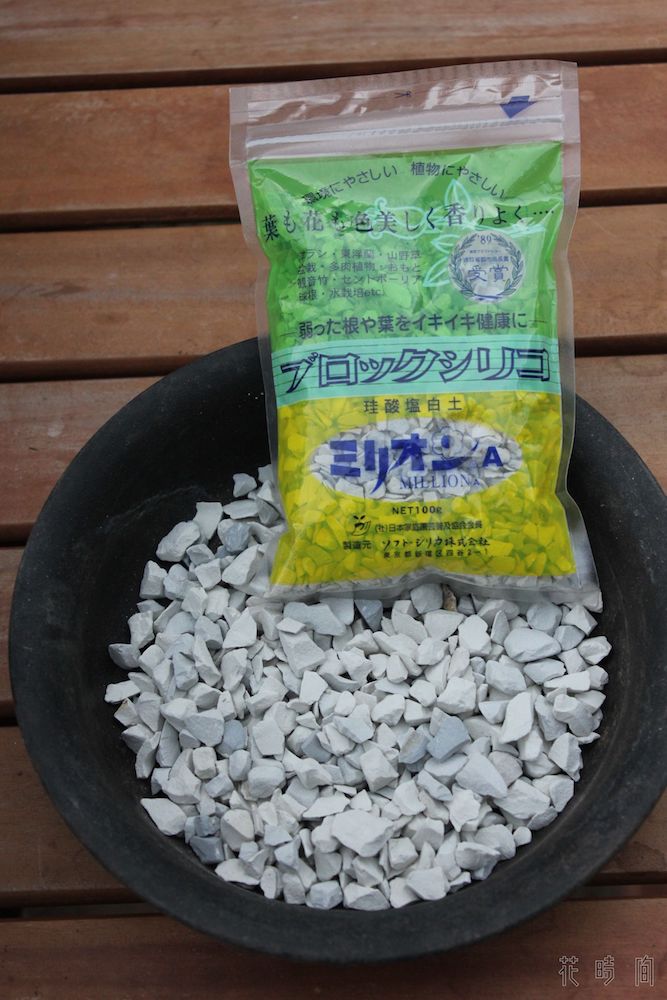

掘った土が酸性に傾いている場合は、ミリオン(土壌改良剤)を少量使います。

オリジナルの生薬を散布して、病害虫対策を

化学農薬に頼らず、バラをすくすくと育てるために、天然由来の生薬を用意しましょう。市販品もありますが、手軽に作ることができます。

害虫が嫌う匂いや辛みが生薬の成分で、殺虫が目的ではありません。病害虫の予防になり、活力剤の役割を果たします。食品やハーブを使っているので、使い手も安心。生薬を与え、光、酸素、水が与えられていれば、葉は盛んに光合成をし、しっかり根を張って丈夫なバラが育ちます。病気に強く、治るのも早くなります。

材料

トウガラシ、ニンニク、ジョチュウギク、木酢液またはホワイトリカー

作り方

①トウガラシは茎からはずし、ニンニクは皮をむいておきます。

②トウガラシ、ニンニク、ジョチュウギクを、それぞれのガラス器に入れます。

③②の各材料1に対して木酢酸2の量を注ぎます。

ジョチュウギクのほかドクダミ、ヨモギも有効です。葉がよく茂る5~6月の時成長期に有効成分を多く含むので、その時季に1年分を作っておくといいですね。

漬けて1か月以上たってから、散布します。それぞれ混ぜずに使い、どれが有効なのかを確かめながら使います。ただし、バラゾウムシに効果があるトウガラシの生薬は、ほかの生薬と混ぜて使ってOK。それぞれの生薬は順番に使うといいでしょう。

散布の仕方

①300倍に希釈して、ハンドスプレーなどを使って散布します。

②葉の裏表にたっぷりしたたるくらいスプレーします。このとき、花びらを茶色くするので、花芽にかけないように注意しましょう。

③新芽が出始める彼岸のころから、週1回または10日に1回散布します。

毎日の観察が、病気や害虫を防ぐコツです

生薬やニームチップが有効ですが、それ以外にも化学農薬に頼らない病虫害対策があります。

カイガラムシ

茎につく白い貝殻のような虫です。飛び散らないようにオリーブオイルをぬった歯ブラシでこすり、取り除きます。

ハダニ

葉の裏で汁を吸うので葉の色が悪くなります。見つけたら、毎日、葉裏に水をかけるか、さらに生薬を散布します。

アブラムシ

水やりをしっかりやると、つきにくくなります。少しであれば、セロハンテープにつけて取り除くか、さらに生薬を散布します。

コガネムシ

成虫が地中に卵を産み、幼虫は地中でバラの根を食害します。予防は根元にニームチップをまきます。水を与えたときに周りの鉢よりも乾きにくい、根がよく張っていないときは、食害されているかもしれません。土を少し掘り出してみて、見つけたら捕殺します。6月か、10月以降であれば、植え替えをしても問題ありません。

ウドン粉病

白い粉のようなものが葉につきます。風通しが悪いと発生します。予防として生薬を散布し、毎年植え替えをして鉢内の環境を整えると、水分と栄養が足りて葉が丈夫になり、ウドン粉病になりにくい株になります。

立派に育てるための、植えつけ時期と方法

ここまで知っておけば、農薬に頼らないバラ栽培ができます。あとは、通常の栽培方法と同じように育てて、バラを咲かせましょう。

苗の植えつけは種類によって、出回り時期や植えつけ時期、方法が異なります。鉢苗の植えつけ、長尺苗の植えつけは、鉢植えの植え替えと同じ要領です。できれば毎年、または2年に1回植え替えをしましょう。

大苗

出回るのは11~2月。バラが活動を休んでいる休眠期に植えつけをします。

新苗

植えつけは、新苗が出回る4月末~6月。小さなポットに入っているので、根を伸ばせる鉢に植え替えます。バラの生育期に植えつけるので、ポットから出したらそのまま根鉢を崩さずに植え込みます。鉢は苗よりもひと回り~ふた回り大きなものを用意。

鉢苗・長尺苗

真夏の7、8月を除いて、1年中植えつけることができます。

鉢植えの場合の手順

①苗を鉢から取り出します。

株元を持ち、鉢から株を取り出します。

②土を落とします。

根鉢の下の方から崩し、1/3ぐらいの土を少しずつ落とします。新苗の場合は根に触らず、土を落とさずにそのまま植えつけます。

③鉢底ネットを入れます。

鉢底ネットで底の穴をふさぎます。

④鉢底に炭を入れます。

底がかぶる程度に鉢底炭を入れます。鉢底石に鉢底炭を使うことで、水を浄化。酸性に傾きやすい土を中和する働きがあります。

⑤鉢底に土を少し入れてから、バラ苗をのせます。

バラ苗をのせて、苗の高さを確認します。指を差しているウォータースペース(水やりのときに水がたまるスペース)を残し、接ぎ木部分がちょうどかぶるように高さに調整。

⑥鉢に用土を入れます。

鉢のなかに空間ができないように、割りばしや棒などで突き、しっかり土を入れ込みます。

⑦有機肥料を置きます。

植え込みが終わったら、根元から離して3か所に天然有機肥料を置きます。

⑧水は溢れるほど、たっぷり与えます。

鉢底から水が流れ、ウォータースペースに水が溜まるまで与えます。

鉢底から水が流れ、ウォータースペースに水が溜まるまで与えます。

⑥水が引けたら、もういちど水やりを。

鉢底から流れ出して水が引いたら、もういちど溜まるまでたっぷり水やりするのがポイント。いちど水やりをしただけでは、鉢全体に水が行き渡らない場合があるので注意。

地植えの場合の手順

①株元を持ち、鉢から株を取り出します。

②根鉢の下の方から崩し、1/3ぐらいの土を落とします。新苗の場合は、根には触れず、土を落とさずにそのまま植え込みます。

③苗の根鉢の深さの穴を掘り、底に馬糞堆肥をひとつまみ入れます。

④鉢植えの用土を使うか、掘り上げた土をそのまま使って植え込みます。

⑤周りに土の土手を作り、土手のくぼみに水をたっぷり注ぎ、さらに土手を崩して水の中に埋め戻します。

バラ苗が育つまでは、通常化学農薬を使って栽培されています。そのため、化学農薬をやめたとたんに病害虫で弱ってしまうことも。通常、生薬の散布は新芽が出るころに始めますが、購入後、すぐに生薬を散布し始めたほうがいいでしょう。

水やりの方法と、そのタイミング

水やりをしっかりしたつもりでも、葉を濡らすだけで根元に与えていないことがあります。意識して根元にしっかり水を与えましょう。

鉢植えは土の表面が乾いたら、鉢から水が流れ出るまで、たっぷり与えます。地植えは長い間雨が降らず、乾いたとき以外は水を与えません。

水やりとともに、バラの様子をしっかり観察しましょう。

13.美しいバラを咲かせる、1年間のお手入れ

バラはシーズンになれば、自然に咲くもの。ただし、お手入れをするとより花数が増え、きれいに咲くことが期待できます。

木立性・半蔓性の場合

①バラが咲き終わったら、終わったものから花がらを切ります。

②5月ごろから出るシュート(特に勢いのあるよく伸びるい芽)の処理をします

シュートの先につぼみが出る頃、木立性や半蔓性の場合は先端を折るピンチをします。花を咲かせず、充実した太い枝に育てます。

③1番花が終わった6月に、肥料(お礼肥)を与えます。

④8月下旬~9月初旬に夏の剪定をします。切ったあとは、品種の性質によって40~60日たつと、またバラが咲きます。

⑤秋バラが咲いたあとは、花がら摘みをします。

⑥鉢植えは、11月末~2月に鉢替えをします。鉢替えは、鉢苗を植える方法と同じです。より大きな株にしたい場合は、ひと回り大きな鉢に植え替えます。

⑦1~2月の間に冬剪定し、肥料(寒肥)を与えます。

蔓性の場合

①一季咲きできれいな実がつく品種は、花がらをそのまま残します。四季咲きは花がら摘みをします。

②蔓バラのシュートをピンチします。

③1番花が終わった6月に、肥料(お礼肥)を与えます。

④蔓バラは夏剪はせず、じゃまな枝のみ切っておきます。

⑤鉢植えの場合は鉢替えをします。鉢替えの方法は木立性・半蔓性のバラと同じです。

⑥12月下旬~2月に冬剪定と誘引をし、肥料(寒肥)を与えます。

長く楽しみたいから、冬剪定は欠かせません

バラが休眠する12月~2月の間に、剪定をします。

葉をすべて落としてから、剪定します。

枝は元気な芽の上で切り、木立性のバラは1/2程度の高さでアーチ形になるように剪定します。蔓バラは、毎年、誘引していたフェンスやアーチからすべてはずし、混み合った枝などを剪定処理します。そのあと、誘引し、フェンスやアーチなどに仕立て直します。誘引は、重ならないように枝を広げることがポイントです。

化学農薬に頼らないバラ栽培は、総合的なことです。日当たり、風通しなどの環境のこと、土作り、生薬散布、水やりや日々の世話がひとつにつながって、バラは丈夫に育ち、化学農薬に頼らなくても元気に咲くようになるのです。

バラを切り花にして楽しみたいときは「バラのおしゃれな生け方・飾り方。 フラワーアレンジで長もちさせるコツ」、ギフトのアイデアは「バラのフラワーギフト、選び方とおすすめ10選」、ドライフラワーにしたいときは「バラの、上手なドライフラワーの作り方と簡単アレンジ」をご覧ください。

Credit

監修/宇田川佳子

園芸店に勤務し、バラや植物の栽培、庭づくりの基本を学んだのち、『Myu Garden Works』を設立。有機栽培によるローメンテナンスガーデンを得意とする。日本クリスマスローズ協会理事、ナチュラルシードマスター。著書に「フロントガーデン」(農文協)「はじめての小さな庭のつくり方」(新星出版社)がある。

構成と撮影と文・瀧下昌代

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介

冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…

-

宿根草・多年草

これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち

「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…