ガーデンストーリー編集部

ガーデンストーリー編集部の記事

-

花と緑

別名「豚の饅頭」の球根花…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.30

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で、花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 雄しべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 この雄しべの持ち主は・・・? Trialist/Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 中心にある1本の雌しべを取り囲むように、5本の雄しべが周囲に配置されています。 ヒント:冬を彩る鉢花の代表ともいえる球根花です。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ シクラメン Giorgio Morara/Shutterstock.com シクラメンの基本データ学名:Cyclamen persicum科名:サクラソウ科属名:シクラメン属和名:カガリビバナ、ブタノマンジュウ英名: Cyclamen 形態:多年草原産地:北アフリカ~中近東、ヨーロッパの地中海沿岸地域開花期:10〜3月草丈:10~70cm花色:白、赤、ピンク、黄、紫、複色耐寒性:やや弱~弱耐暑性:普通 シクラメンは、サクラソウ科シクラメン属の多年生球根植物。花が少ない冬の時期に、赤やピンク、紫など明るい色の花を咲かせ、窓辺や庭に彩りを添えてくれる鉢花です。 ヨーロッパでは、豚がシクラメンの球根を食べることから「豚のパン(Sowbread)」と呼ばれていたため、明治時代に日本に入ってきたときには、「ブタノマンジュウ(豚の饅頭)」という和名がつきました。その後、花びらが反り返って咲く様子から、植物学者の牧野富太郎氏により、「カガリビバナ」という名前がつけられました。 シクラメンの一般的な開花期は10〜3月ですが、上手に管理すれば5月頃まで長く花を楽しむこともできます。そのためにまず大切なのは、温度管理。シクラメンが一番快適に過ごせる温度は10〜15℃です。置き場所の工夫で最適な温度をキープしてあげましょう。そして、長く咲かせるには、花がら摘みと葉組み、水やりも大切。 詳しくは下記記事をご参照ください。 また、園芸品種のシクラメンの中から、比較的寒さに強い小型種を育成して作られた新品種群が「ガーデンシクラメン」です。耐寒性が強く、冬の屋外でも楽しむことができますが、霜や雪に当たると花が傷んで復活が難しいので、軒下など屋根がある場所で鉢植えや寄せ植えにするのがおすすめです。ガーデンシクラメンは、一般的に一年草扱いです。 ガーデンシクラメンとハボタンを使った冬の寄せ植え。作り方は↑画像をクリック! 品種が多く、サイズも大輪から小輪までさまざま、そしてカラーの種類も豊富なシクラメン。ぜひお好みのタイプをお迎えして、冬を明るく彩ってみてはいかがでしょう。 クイズ一覧はこちら!

-

花と緑

花苗でも切り花でも人気の球根花!…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.26

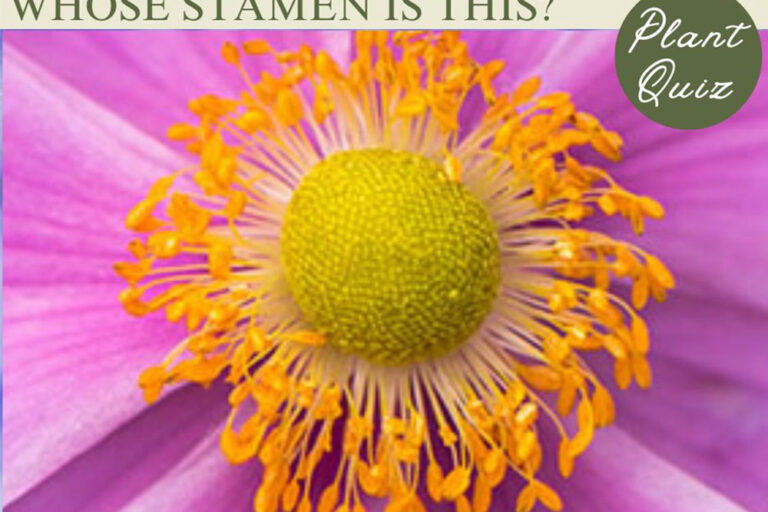

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で、花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 雄しべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 Tiger Images/Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 中心部に固まった雌しべを囲むように多数の雄しべが伸びています。 ヒント:冬から春にかけて開花する、ビビッドな色が特徴の多年草の球根花。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ アネモネ CNY1983/Shutterstock.com アネモネの基本データ学名:Anemone coronaria科名:キンポウゲ科属名:アネモネ属和名:ボタンイチゲ(牡丹一華)、ベニバナオキナグサ(紅花翁草)英名:Anemone、Windflower形態:多年草原産地:地中海沿岸開花期:2〜5月草丈: 15~50cm程度花色:赤、ピンク、黄、白、青、紫、複色耐寒性:強い耐暑性:弱い切り花の出回り時期:11月~翌年4月 冬から春にかけて、赤や青、紫色などの鮮やかな花をつける多年草、アネモネ。開花期が2~5月と比較的長く、耐寒性が強くて初心者でも育てやすいことから、とても人気があります。日当たり、水はけ、風通しのよい場所できちんと管理すれば、何年も咲き続けてくれます。 もともとは一重咲きの品種が多かったアネモネですが、品種改良によって、八重咲きや八重咲きの1種、キク咲きの品種が登場。花のサイズも、大輪から小輪まで揃います。 花びらのように見えているのは、じつはガク。アネモネの花びら(花弁)は退化してしまっています。 育てるときは、秋に植える球根か、春に店頭に並ぶ花苗から。植え付け適期は10~11月です。花が少ない季節にも彩りを添えてくれるアネモネ、ぜひ育ててみませんか? イスラエルの草原に咲き誇るアネモネの花。Kavram/Shutterstock.com クイズ一覧はこちら!

-

観葉・インドアグリーン

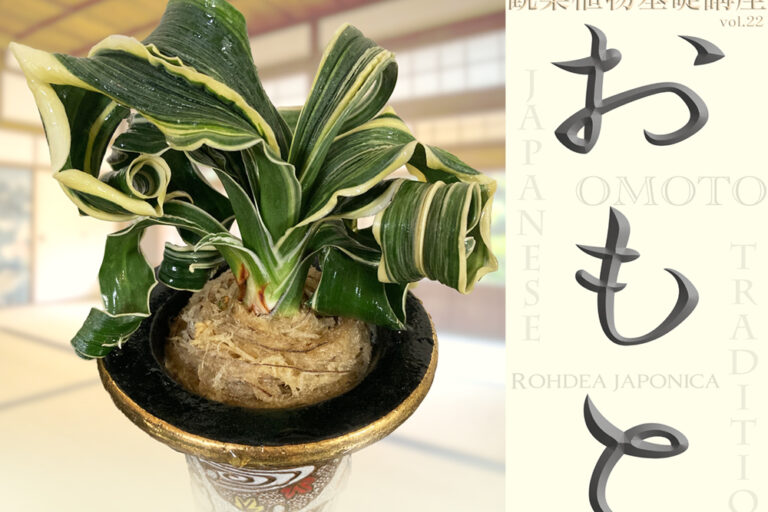

伝統観葉植物・おもと(万年青)|冬映え満点の魅力をプロが徹底解説

伝統観葉植物「おもと(万年青)」の魅力を紹介 日本の伝統植物の中でも、長い歴史と深い象徴性を持つ「おもと(万年青)」。その常緑の葉姿や縁起のよさから、古くより“福を呼ぶ植物”として親しまれてきました。現代では、和の趣を感じさせるインテリアグリーンとしても注目を集めており、その魅力は海外からも熱い視線が送られています。また昨今では、ビカクシダやアガベ、塊根植物といったビザールプランツの愛好家たちが、次なる”獲物”として、おもとに熱視線を送っています。今回の観葉植物基礎講座は、この「おもと(万年青)」を深掘りし、皆さんに紹介します。取材・解説には、日本おもと協会(以下協会)の協力を得て、おもとの魅力を知り尽くす同協会理事の近藤敏仁さん(以下近藤さん)にお話を伺いました。 日本おもと協会理事の近藤敏仁さん 「おもと(万年青)」とは おもと(万年青)は、古くから日本で愛培されてきた伝統的な観葉植物です。呼称は、「お」にではなく「もと」にアクセントを置く“おもと”が正式な呼び方です。山の麓(ふもと)の「麓」、と同じアクセントと覚えるとよいでしょう。名前のとおり、一年を通して青々とした葉を保つことから「万年青」と書かれ、長寿や繁栄の象徴とされています。室内に置くだけで凜とした存在感を放ち、和の空間だけでなく、モダンインテリアにも調和する万能な植物です。 おもとの基礎情報 科・属・原産地など 科/属:キジカクシ科(アスパラガスの仲間)/オモト属 和名:おもと、万年青 英学名:Rohdea japonica Roth 💡学名についてさらに詳しく👉🏻 原産地:日本(本州中部以南)、中国、東南アジア 区分:常緑多年草 成長期:春及び秋(夏と冬は鈍化) 花および実:花は夏に円筒状に密生する薄黄色の花を咲かせ、10月頃より赤くなり、冬季に入り赤い実がなる。 開花したおもと(左)と結実したおもと(右) 花言葉:長寿、永遠の繁栄、長命、崇高な精神、母性愛 ペットとの相性:根茎と葉に毒性があるため、ペットから離れた場所での管理を推奨。 その他:根および根茎が強心、消炎、利尿に効能があるとされ、古代中国および日本の江戸時代には漢方薬として用いられたとされるが、個人が園芸用として購入したものを服用することは大変危険である。 【「その他」項目の出展】豊明園 おもな特徴 おもとは、年間を通じて緑を保つ常緑性植物。日本では古くから園芸改良が盛んに行われ、葉が縮れたものや、丸まったもの、斑模様(ふもよう)が複雑に入ったものなど、多様な品種が生み出されてきました。 💡斑(ふ)とは? どの品種も厚みのある葉は艶やかで、耐寒性にも優れ、冬でも葉を落とさず生命力を感じさせる姿は、おもとならでは。丈夫で環境適応力が高く、室内栽培にも向くため、初心者でも安心して育てられます。また、秋から冬にかけて実る赤い実は、冬の庭や鉢植えでひときわ目を引く見どころの一つです。 伝統的な位置づけ おもとは、古くから「開運」や「魔除け」を象徴する縁起植物として親しまれてきました。なかでも有名なのが、徳川家康にまつわる故事です。家康は、三河から駿河にかけての領地(現在の愛知県東部〜静岡県)から、当時はまだ未開の僻地であった江戸へと領地を移すよう、時の権力者である豊臣秀吉によって命じられました。しかし家康は、この理不尽ともいえる命令を自分が受け入れることで無駄な戦が生じず、平和な世の中が永く続くよう願い、江戸城入城の際に三鉢のおもとを抱えて入城したと伝えられています(世にいう”家康江戸打ち入り”)。 こんな感じだったのでしょうか。。。 結果的に徳川幕府は約300年続き、家康のこの英断は現代東京の繁栄の礎ともなりました。この出来事から、おもとは“家運隆盛”や“長久の象徴”として広まりました。さらに、家康を祀る久能山東照宮(静岡県)の「石の間」社殿の梁、および上野東照宮(東京都)社殿の梁には、おもとの彫刻が施されており、その信仰の深さを今に伝えています。 久能山東照宮社殿の梁(写真上)と上野東照宮社殿の梁(写真下)に彫られたおもとの彫刻。写真提供:ともに「豊明園」水野豊隆 100年以上にわたりおもとを取り扱う老舗生産者である愛知県の「豊明園」も、こうした歴史的背景を踏まえ、「おもとは開運・魔除けの縁起物である」と述べています。ちなみに、そんな家康にあやかろうと、当時は上級家臣(旗本)の間でおもとが大流行しました。その結果、“おもとバブル”が起きることもしばしばあり、幕府はその都度、取引禁止令を発布したといわれています。やがて熱狂的な人気も落ち着き、一般市民の間でもおもとは江戸文化の粋として愛され続け、明治期などにも熱狂的ブームが再来したといわれています。 引越しおもと 「引越しおもと」とは、新居への移転や新築祝いの際におもとを持ち込む、または贈る風習のことです。前述の徳川家康江戸城入城にまつわる故事がその起源となっているのですが、引越しや新生活の門出を祝う縁起物として定着しました。現代でも、新居やオフィスへの設置、引越し祝いの贈り物として選ばれることが多く、伝統と生活の中で息づく文化を感じさせる植物です。 新居へ引っ越す娘夫婦へ、父からおもとを送る……的な風景。 プロが解説|奥深いおもとの魅力! 「私がおもとのすべてをお教えします」と近藤さん。 葉芸の美 おもとの世界で用いられる「葉芸」とは、葉に現れるあらゆる表情を“芸”として鑑賞する独自の美意識を指します。斑の入り方や色の変化はもちろん、立ち姿、反り、ねじれといった葉姿、葉の厚みや凹凸、光沢、縁の丸みなど、葉が見せる総合的な表現を評価する点に特徴があります。 近藤さん栽培の「玉獅子の虎」。このカールが自然にできるというのは驚きだ。 近藤さん栽培の「羅紗王丸」。カールし、表面に凹凸が付き、斑が走る。自然に生まれたこれら「葉芸」は、ぜひ生で見てほしい。息を呑む美しさだ。 ポトスやモンステラなど、突然変異による「斑入り観葉植物」を珍奇性で楽しむ一般的な観葉植物文化とは異なり、葉芸は江戸時代から続く鑑賞基準に基づく文化的概念です。品種ごとの“品格”や、個体が生涯を通して見せる“深み”まで読み取ることで、その価値が定まっていきます。つまり、葉のディテールを味わい尽くす「葉芸」こそ、おもと文化の“粋”といえるのです。おもとは、葉そのものが芸術作品のように変化を見せる植物であり、その奥ゆきこそが、悠久の時を超えて人々を魅了してきた理由でもあります。なかでも、羅紗系(らしゃけい)と呼ばれる小型で厚葉の品種には、その醍醐味が凝縮されています。苗の頃は平滑で薄い葉が、育つにつれて厚みを増し、葉脈がひだのように隆起してくる。この変化をおもと用語で「龍」と呼び、重厚感を生む重要な葉芸とされています。 近藤さん栽培の羅紗系品種「吉法師」。葉の表面にうねりながらそそり立つひだが、まさに葉上に舞う「龍」のよう。 平面的だったものが立体的な存在へと変貌していく。そのプロセスに羅紗系ならではの面白さがあり、おもとのアイコニックな美といえるでしょう。 錦鉢(にしきばち)で鑑賞する楽しみ おもとの文化を語るうえで欠かせないのが、専用の鉢である「錦鉢(にしきばち)」の存在。錦鉢とは、釉薬の色合いや文様、胴の張り、腰の角度など、鉢そのものに美意識が込められた鑑賞用の「器」のことを指します。単なる植木鉢ではなく、植物と器の双方を“作品”として、そのマッチングを楽しむために発達した、おもとならではの文化です。 写真提供:近藤敏仁 おもとには、生け花にも通じる精神があり、特に江戸期には「おもとは座敷で鑑賞する」という一種の作法のようなものが存在しました。器と植物が調和してひとつの“景色”をつくり出すという、格調ある美意識が受け継がれてきたのです。そこには「植物を飾る」のではなく、「植物を仕立てて鑑賞する」という、日本的な美の感性が息づいています。 格調高い絵柄が印象の錦鉢だが、中には写真のようなモダンな空間にも映えそうな、おしゃれ絵柄のものも数多くある。写真提供:春光園 錦鉢の一般的な価格は6千円から1万円ほどですが、中には数十万に及ぶ骨董級の高級品もあります。そのため、普段から使うというよりは、展示会や特別な場面においてのみ錦鉢へ植え替える方が多いのが実情で、日常の管理では、数百円のプラスチック製の万年青鉢や、1,500円程度の焼き物の万年青鉢を使う方がほとんどです。いわば、普段着と特別な場面の装いを使い分けるような感覚。錦鉢とは、おもとに特別な表情を与えるための“晴れ着”のような存在なのです。 近藤さんのコレクションが置いてある植物棚(おもと用語で『お棚』と呼ぶ)。通常の管理は上の写真のような大量生産された安価な万年青鉢で行っている。 秋冬の観葉植物としての魅力 おもとにとって秋から冬は、一年の中でもっとも葉姿が充実する季節です。春から秋までの成長期を終え、株全体が“仕上がった状態”になるため、葉の張りや艶、葉芸の輪郭がもっとも美しく際立ちます。耐寒性抜群のおもとは、緑が寂しくなりがちな季節に、変わらずに凛とした葉姿を見せてくれる、それが古くからおもとが愛されてきた大きな理由のひとつです。 近藤さん栽培の「常盤獅子」。 冬の見どころ「実」 さらに冬のお楽しみが、おもとの赤い実です。おもとが秋冬に魅せる表情は、とにかくドラマティック!緑の葉に黄色味のある斑が入り、そこにビビッドな赤い実が乗る。この色彩のコントラストが本当に綺麗なんです。 冬の静かな景色の中で、ひときわ映えるアクセントになる。 写真提供:春光園 ただし、この赤い実はどのおもとにも付くわけではありません。実を楽しめるのは中型以上の品種で、しかも5年ほど安定して栽培してからようやく見ることができるようになります。ここでいう“安定”とは、購入した株が自宅の環境に馴染み、その環境下でのリズムをつかむこと。ちなみに、小型品種には実がつかないため、実を楽しみたいのであれば、中型以上のおもとを選ぶのがポイントです。 🥲哀しきおもとの花 異文化交流のツールとしてのおもと おもとが海外で人気を集めている背景には、いわゆるジャポニズム、日本文化への関心の高まりがあります。盆栽をはじめ、日本独特の美意識が込められたものは、海外の方にとってはどこかエキゾチックに映り、その延長線上でおもとにも興味が向いているのだと感じます。また、洋の東西を問わず、園芸家というものは、未知の植物に心を動かされる性があるもので、そういった意味でも、東洋の小国で独自に発展してきたおもと文化は、彼らの探究心を刺激するに十分な存在なのでしょう。 近藤さんも、そんな”未知の植物”に心を動かされた1人だ。 そして現在の海外人気を支えている大きな原動力が、豊明園(愛知県)の水野さんや、春光園(茨城県)の酒井さん、田哲園(長野県)の田中さんをはじめとした、気鋭に満ちた若い園芸家たちの活躍。彼らはソーシャルメディアでの発信はもちろん、欧米諸国や台湾、中国などへ販路を広げ、積極的におもとを紹介しています。私たち日本人がフィカスやモンステラを空間に取り入れて非日常的な雰囲気をつくるように、海外の方にとってのおもとは、室内にオリエンタルな空気をもたらす存在で、なおかつ、BONSAI(盆栽)ほど一般化していないため、新しいムーブメントをいち早く取り入れたい感度の高い層に刺さりやすい。そしてそのニーズに、Eコマースに強い若い園芸家たちがしっかり応えているわけです。こういった背景もあることから、日本おもと協会では近い将来、”おもと世界大会”の開催を目指したいと考えています。ちなみに、数あるおもとの種類の中でも、海外では特に「獅子葉」という葉芸の品種が人気です。まるで指でねじったような独特のカールが自然に出る観葉植物は海外ではほとんど見られず、強く注目されています。 近藤さん栽培の獅子葉品種「海龍獅子」。何度もいうようだが、自然にこうなるということにはただただ感嘆するばかり。 プロがおしえる|おもとを楽しむ3つの方法 ①ひたすら伝統芸によりそう おもとは、植物そのものを鑑賞するだけでなく、「育てる・飾る」という行為を体系的に楽しむために、古くから多様な道具が受け継がれてきました。錦鉢をはじめ、伝統工芸品の銅製水差しや、おもと運搬用に用いている煤竹製の籠、さらには刀鍛冶が打った地下茎カット用の小刀など、時にこれらの道具は、代々伝わる家宝のように扱われ、ふとした縁で入手の機会が巡ってくることもあります。こうしたアンティークアイテムを蒐集し、かつての栽培家たちがどのようにおもとを楽しんできたかを追体験する。こうして過ごす時間は、自分の趣味の奥ゆきを静かに感じさせてくれます。 近藤さん所蔵の骨董的園芸用具の数々。これらを使うことで、当時の人々がおもとに対してどのように向き合っていたかに想いを馳せるのも一興だ。 何かを徹底的に極めたくなるタイプの人にとって、おもとはその欲求に応えてくれる、まさに最良の素材だと思います。 ②自由に楽しむ 「おもとは、もっと自由に楽しめるものです。」と近藤さんはいいます。おもとを、おしゃれな観葉植物として捉えたとき、おもとは伝統から解き放たれ、現代の暮らしをおしゃれに彩る“インテリアグリーン”としての顔も見せてくれます。たとえば、ビカクシダのように苔玉仕立てにして吊るしたり(下写真)、壁掛けにしたりするアレンジも十分可能です。栽培に水苔を使う点など、ビカクシダやランと共通する部分も多く、おもとは意外なほど柔軟に適応します。 木炭を板材にしてビカクシダのように苔玉仕立てにしている様子。板材はアレンジ可能で和洋どちらの空間にも合わせやすそうだ。写真提供:田哲園 田中悠介 また、おもとは地植えにも適しているため、他の山野草と寄せ植えにすれば、玄関アプローチなどのエクステリアにも自然な表情を添えることができます。さらに、錦鉢そのものをモダンに楽しむこともできます。 Artist MAD PINSTRIPING氏による斬新な万年青鉢「Wフレイムス」。 写真提供:春光園 春光園は江戸時代から続くおもとの絵付け文化を現代アートと結び合わせ、時代を反映した現代の万年青鉢を製作するプロジェクト”ROHDEART”を始動させ、上の写真のような、固定概念にとらわれない斬新な万年青鉢を制作しています。 写真提供:omoto.noob こうした鉢の力を借りることで、おもとの表現はより自由に、そして大胆に広がります。そして、おもとが和にも洋にも合わせられる、とても万能な植物であることが実感できるはずです。 インテリアを彩る現代的アレンジ例 Photo by Minarin/Japan 前回アロイド系観葉植物の記事で見事なインテリア技を披露してくれた、みなりんさんも、じつはおもとファン。錦鉢のうえでは神々しいおもとの人気品種「舞子獅子」も、みなりんさんの手にかかると、ビビッドな赤い砲弾形の鉢と合わせることで、ガラッと変わったポップな印象に。 Photo by Editor K/Tokyo.JP 都内筆者宅。7年前に自由が丘の雑貨店で購入したガラス鉢に、葉の縁が波打つような葉芸が楽しい「帽子虎」を植え、ワイフ手製のハンギングロープでカーテンレールに吊るしてみました。寝転んで眺めると、まるで空想世界の鳥が羽を広げているようなファンタジックな雰囲気を感じます。 ③交配の過程を楽しむ おもとの世界には、交配によって新しいハイブリッド品種を生み出す、いわば“創造の楽しみ”もあります。全国では毎年数万粒ものタネが播かれ、多くの交配からさまざまな個性豊かな苗が育ちます。しかしその中から正式に新品種として日本おもと協会に登録されるのはごくわずかの狭き門。でも、自分の手で交配し、発芽した苗からお気に入りを選ぶ過程そのものが、十分にワクワクする体験であり、そのチャレンジマインド自体が交配の醍醐味なのです。おもとが江戸時代から途切れることなく栽培されてきた背景には、常に新たな品種が作出されてきた歴史があります。交配を行うには、良質な“実親(みおや)”と呼ばれる交配向きの品種、そしてある程度の栽培スペースが必要ですが、現在は選抜された血統のよい実親も手に入りやすくなりました。採粉用と受粉用に、血統のよい株を10鉢ほど揃えれば、交配自体は難しくありません。やり方は、豊明園水野さんのYouTubeでの実演を参考にしてみてください。 交配で大切なのは、確かな血統の実親を確かな業者から入手することと、手間を惜しまないことです。ちなみに、おもとの花粉は保存が可能なため、シーズンをまたいだ交配も行いやすいという利点もあります。もしかしたら、自分が作った品種が著名な品種になるかも……そんな夢とロマンが、おもとの交配には詰まっています。日本おもと協会では、交配を志す人へのサポートも行っているので、興味があればぜひ気軽に相談してみてください。【日本おもと協会お問い合わせ】 📩 おもと図鑑|葉の形で見る美しい品種たち おもとには正確な系統立てがあります。大きく分けると、小葉(羅紗)系、中葉(薄葉)系、大葉系の3つに分類されます。しかし、系統立てて紹介するとちょっと複雑で、初心者には敷居が高く感じられる部分もあるため、ここでは筆者の視点で単純に「葉の見た目別」に、美しいおもとたちを紹介します。※掲載写真の株はすべて、名人といわれる方が作られたものです。 葉がクルっとカールした、インパクト大のタイプ 葉が自然にカールした葉芸「獅子葉」があるタイプは、「獅子系(ししけい)」と呼ばれ、最も人気のタイプ。その巻き方や変化を楽しむことを”獅子芸(ししげい)”と呼びます。時にダイナミックに、時に雅やかに見える獅子芸を存分に楽しめる獅子系は、インパクトのあるおもとを楽しみたい方におすすめ。 舞子獅子(まいこじし) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 縞獅子(しまじし) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら コンパクトながらも確かな葉芸を楽しめるタイプ おもとの専門用語では葉の長さが3〜15cmの小型品種系を「小葉種」とよびます。コンパクトながらも存在感のある葉芸が魅力です。 力和(りきわ) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 瑞泉(ずいせん) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 珠光(しゅこう) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 中ぐらいの大きさで、葉芸の存在感抜群のタイプ おもとの専門用語では、葉の長さが15〜25cmくらいの中型品種は「中葉種」と呼ばれます。葉芸をよりダイナミックに楽しむことができ、結実すれば冬に実を楽しむことができます。 千代田の松(ちよだのまつ) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 福の光(ふくのひかり) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 大きな葉で圧倒的な葉芸を楽しめるタイプ おもとの専門用語では、葉の長さが25〜50cmの大型品種系は「大葉種」と呼ばれます。葉が大きいので、その分、葉芸も圧巻! 「引越しおもと」として贈り物でも人気です。 外輪山(がいりんざん) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 秋津島(あきつしま) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら シャープな葉で静かな気品を感じさせるタイプ 大きいながらもほっそりと巻きながらカーブを描く葉は、おもと用語で「樋葉(といば)」と呼ばれ、幅広の葉にはない静かな気品を感じさせます。 天錦章(てんきんしょう) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 青海波(せいがいは) 写真提供:豊明園 🪴品種紹介はこちら 初心者でも楽しめる、おもとの育て方(専門家アドバイス) 置き場所と環境 おもとは古来より日本の関東以南の地域で自生してきた植物なので、よほどの豪雪地帯でないかぎり、寒さにも強いです。このため、屋外管理が理想的です。マイナス5℃くらいまでの耐寒性はありますが、安全のため最低気温が0℃以下になったら屋内に取り込むようにしましょう。基本的に日光は好きですが、昨今の直射日光だと焼け枯れのおそれもあるため、4〜10月の期間は40%程度の遮光ネットを用いてください。晩秋から晩春までは積極的に日光に当てたいところですが、この時期も20%程度の遮光があると安全です。また、強風で葉同士が擦れて、おもと最大の魅力である葉に傷がついてしまう恐れがあるため、風除けになるようなものがあるとなおよいです。集合住宅のベランダなどで栽培する場合は、小さな植物棚を購入し(または作って)、前述のように季節に合わせた遮光ネットを周囲に取り付けてあげれば、遮光と防風の両方に効果があります。注意したいのはエアコンの室外機から離れた場所で栽培すること。 高層マンションなど、屋外環境が難しい場合は、植物育成LEDライトを用いれば完全室内管理も可能です。ただし、サーキュレーターを用いるなどして、自然界同様におもとの周囲の空気を循環させてあげることが必須となります。おもとは、株元付近に水苔を使用するので、いかんせん蒸れがち。蒸れが続くと根は痛み、最悪の場合根腐れを起こします。それを避ける意味でも、用土は、湿る➡️乾く➡️湿る➡️乾く、というサイクルをちゃんと作ってあげることが重要です。そういった意味で、サーキュレーターが果たす役割は大きいのです。 用土 写真は近藤さんに植え替えてもらった筆者のおもと(帽子虎)。株に対して鉢がやや大きく、さらに内部を見せるためガラス鉢を使用しているため、通気性を確保できるよう大粒の用土を選んでいる。 用土は、鉢内に水分が滞留しないよう、水はけのよい川砂利、軽石、焼き土などを主体に用います。初心者には、これらが最適な比率で配合された「おもと(万年青)用土」が市販されているため、それを利用するのも安心です。市販の「山野草の土」や「ランの土」も代用できます。おもとの栽培では、用土を入れた鉢の表面に薄く水苔(上苔)を敷くのが一般的です。水苔を敷くことで、表土の急激な乾燥を防ぎ、用土の粒が水やりのたびに流出するのを抑え、苔や藻の発生も予防できます。また、鉢全体の景観を整える役割もあり、錦鉢では特に欠かせない仕上げです。 敷く量はごく薄く、5〜8mm 程度の“薄敷き”が目安。ギュッと押さえ込まず、ふんわりと、おもとの根元を中心に巻くように広げて表土が軽く隠れる程度に整えます。厚く盛りすぎると通気が悪くなるため注意しましょう。 水苔の代わりにヤシガラでも代用可 ちなみに近藤さんの栽培しているおもとの写真では、全ての株が用土表面に水苔ではなく、上の写真のようなヤシガラチップを敷いています。ヤシガラは通気性が高く、水苔よりも管理しやすいため、育成段階の日常管理で用いる生産者もいます。またコスパもよい素材なので、このような資材を使う方法も問題ありません。 水やりと施肥 水やり(⚠️水苔に注意) 水やりは、用土の表面が乾いたら、鉢底穴から勢いよく水が流れ出るまでしっかり与えるのが基本です。この“勢いよく流す”というのは、根の代謝で生じた有機酸などの老廃物を洗い流す「リーチング効果」があり、鉢内環境を清潔に保つ役割があります。ただし、ひとつ注意したいのが、⚠️水苔の存在。水苔は見た目を整える目的だけでなく、秋や春の根の成長期に乾燥しすぎを防ぎ、鉢内に適度な湿度を提供する役割があります。しかし、初心者にとってはこれが水やりタイミングを迷わせる原因になることも。なぜなら、表面の水苔が乾いていても、内部はまだ十分に湿っていることがあるからです。そのため慣れないうちは、決まった日数で水を与えるのではなく、鉢の中が実際にどれくらい湿っているのかを確認することをおすすめします。土中水分計を使うのもよいですが、もっと手軽なのが竹串チェック。 鉢の縁付近に竹串を深く挿し、30秒ほど待って抜き取ります。引き抜いた串に湿り気や、土がしっかりと付いてくるようなら、まだ水は必要ありません。 初心者は、「前回の水やりから1週間」を目安にこの作業を行いながら、慣れていくとよいだろう。 また、夏と冬など、おもとの成長が鈍る時期は、表面が乾いたら霧吹きで水苔を軽く湿らせる程度にとどめましょう。特に夏は蒸れに要注意です。 施肥(⚠️与えすぎは厳禁) 肥料は、春と秋のお彼岸過ぎを目安に、盆栽用の固形肥料を置くのがおすすめです。または、ハイポネックスなどの液体肥料を3,000倍に薄めて与えてもOK。この場合、500mlの水に対して原液を約1滴弱💧で十分です。液肥は吸収が早いため、薄めすぎるくらいが安全。濃すぎると根を傷め、組織が軟弱化し、それによって根腐れをひき起こす恐れがあります。100円ショップなどで販売しているシリンジ(注射器)を使用すると、適量を測ることができます。液肥を与える頻度は成長期に週1で水やりを行う際に、2週間おきが目安です。なお後述しますが、植え替え時にマグアンプを使用した場合は、固形肥料・液肥ともに施肥は控えましょう。 鉢選びのコツ 前述したように、自慢のおもとを品評会などに出品する愛好家の方々は、ここぞという場面で錦鉢を用います。しかし錦鉢の普段使いが決してNGというわけではありません。錦鉢は本来、おもとの栽培に適した性質を備えているため、破損にさえ注意すれば、常に錦鉢でディスプレイするのもよい選択です。 錦鉢以外では、上の写真のような、錦鉢の絵柄を省いた普及型の万年青鉢「黒楽鉢(こくらくばち)」が最も調和するため選ばれますが、ラン鉢や一般的なテラコッタ(素焼き鉢)などでも問題なく栽培できます。 💡ポイント👉🏻 植え替え 植え替えは1年に1回、春と秋の彼岸過ぎに行うのが最適です。株を鉢からそっと抜き、芋(主根が膨らんだ部分)を優しく洗って汚れを落とします。その際、傷んだ根を切り詰めることで、新しい根の発根が促され、株の活力が高まります。下の映像で実際にそれらの作業が行われているので参考にしてください。 ちなみに、通常の栽培では植え替え時に元肥を混ぜ込む必要はありません。ただし交配のため積極的に開花を促したい場合や、中型以上の株で実付き(結実)をよくしたい場合は、用土にマグアンプをひとつまみ混ぜ込むと効果的です。 年間管理のポイント おもと栽培では、成長期と休眠期のメリハリをつけることが何より大切です。春と秋の成長期には、しっかりと水と肥料を与えて成長を促します。そして、冬の寒さを必ず体感させてあげましょう。季節による寒暖のメリハリが、おもとがおもとらしく成長するうえでの重要な鍵となります。 気を付けるべき病害虫 おもとは基本的に強い植物ですが、春と秋に稀にスリップス(アザミウマ)が付く場合があります。スリップスは、特に春に発生した場合は新芽の養分を吸い、葉に深刻なダメージを与えます。また、カイガラムシや赤星病にも要注意。これらの病害虫に対する予防的措置として、春先に殺虫殺菌剤『ベニカXネクストスプレー』を葉に散布してあげるとよいでしょう。重要なのは、発生する前の対策です。 Photo by Amazon.co.jp 近藤さんからのアドバイス おもと栽培を上達させるための近道は、よい相談相手を持つこと。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、おもとの世界にも「おもと道」という言葉があります。この趣味は、最初に誰に出会い、誰に教わるかでその後の上達や楽しみ方が大きく変わるのです。僕自身も、高校生の頃に近所の名作者と出会ったことが、おもとを深く愛するきっかけになりました。おもとは、全国に経験豊富な愛好家や専門家が数多くいるため、日本おもと協会のネットワークを通じて、ぜひ気軽に自分に合った仲間を見つけてみてください。一緒に切磋琢磨できる仲間がいるかもしれませんし、もしかしたら、あなたのおもと道に影響を与える「師」に出会えるかもしれません。人との縁(えにし)こそ、この趣味の最大の醍醐味です! おもとが買える場所 専門業者から買う 初心者向けからマニア向けの名品まで揃うのが、おもと専門業者です。国内には数多くのナーサリーがありますが、今回は本記事にご協力いただいた3つの生産者を紹介します。愛知県の老舗「豊明園」は、100年以上おもとの生産を続ける名門で、4代目の水野豊隆さんはYouTubeでも分かりやすくおもとの魅力を発信しています。また、茨城県の「春光園」は、日本おもと名品展で12年連続1位、内閣総理大臣賞などを受賞するトップクラスの実力者。2代目の酒井宏幸さんのInstagramでは、おもとを“アート”として追求する姿勢が伝わります。前出の苔玉仕立ての写真を提供していただいた長野県の「田哲園」も、3代目の田中悠介さんが、InstagramやYouTubeで、積極的におもとの楽しみ方を発信しています。気鋭の専門家たちが丹精込めて育てた逸品は、下記から購入できます。・「豊明園」ECショップ・「春光園」ECショップ・「田哲園」ECショップさらに、「日本おもと業者組合」の公式サイトでは、全国の加盟店一覧も公開されています。お住まいの地域に近い専門店を探したい場合は、下記リンクが便利です。・日本おもと業界組合加盟店 園芸店で買う 筆者が都内および近郊の園芸店を調査したところ、おもとを扱う店は多くありませんが、以下の店舗では実際に販売を確認しています。【大手園芸店】オザキフラワーパーク(東京都練馬区)、プロトリーフ二子玉川店(東京都世田谷区)、ヨネヤマプランテイション ザ・ガーデン本店(神奈川県横浜市)。【ホームセンター】コーナン港北インター店(神奈川県横浜市) 日本おもと協会に問い合わせて購入する おもとは専門性が高いため、一般的な観葉植物店よりも、専門知識を持つお店での購入が望ましいと近藤さんは話します。日本おもと協会には各地に支部があり、問い合わせれば最寄りの支部を紹介してもらえ、高品質なおもとの入手方法についてアドバイスも受けられます。近くの専門家に相談し、実物を見て選べるのは大きな安心ですよね。さらに、錦鉢についても相談できます。「錦鉢は高価さや意匠だけで選ぶものではなく、植えるおもととの相性が大切です」と近藤さん。専門家の助言を受けながら選ぶことで、おもとの魅力がいっそう引き立ちます。【日本おもと協会お問い合わせ】 📩 「日本おもと協会」とは 日本おもと協会は、日本古来の植物「おもと(万年青)」に関する事業、具体的には、新品種登録審査および名称の登録・管理、展示会開催、おもと会報と銘鑑の発行、調査研究、研究会や講演会と国際交流事業などを行っています。戦前の1931年に前身組織の「日本万年青聯合会」が結成されて以来今日まで、その活動は、おもとの伝統と古典美を守り、園芸品種としての普及とその芸術性の振興を図り、情操豊かな文化の発展に寄与しています。URL:https://www.omoto-jp.org まとめ|伝統と現代をあわせ持つ、おもと おもとは、はじめはどこか敷居が高く感じる植物でしたが、日本おもと協会の近藤さんのおかげで、その世界をしっかり理解することができました。これまで観葉植物というと、この連載でも取り上げてきたポトスやモンステラなど、亜熱帯の植物に目が向きがちでした。しかし、日本にもこれほど歴史が深く、美しく、魅力にあふれた観葉植物があるとは、植物の懐の深さには驚かされるばかりです。さらに、おもとには鉢や道具などの周辺アイテムも豊富で、集めたり選んだりする楽しさがあります。本記事を制作していて、その奥ゆきのある世界観の虜になってしまいました。おもとは、古典植物としての落ち着きと、現代の観葉植物としての美しさを同時にもつ稀有な存在です。日本の伝統に触れながら、自分だけの一鉢を育てていく時間は、きっと豊かで特別なものになるはずです。 × 万年青(おもと)の学名「 Rohdea japonica Roth(ローデア・ジャポニカ・ロート)」。 この名には、18世紀〜19世紀初頭の植物学史を彩るエピソードが隠れています。 まず “japonica” は「日本の」という意味のラテン語で、その名のとおり、おもとは日本原産の植物です。 “Rohdea” はドイツの植物学者マイケル・ローデ(Michael Rohde)にちなんだ属名で、18〜19世紀ドイツの植物学者アルブレヒト・ヴィルヘルム・ロート(Albrecht Wilhelm Roth)が、彼の功績を讃えて名付けました。 ちなみに、もともとの標本は、スウェーデンの植物学者 カール・ツンベルク(Carl Peter Thunberg)が江戸時代の鎖国期に、オランダ商館付き医師として長崎・出島で採集したものです。 “植物分類学の父”と称されるカール・リンネ(Carl von Linné)の弟子でもあったツンベルクは、日本の植物研究に特に熱心でした。 当時、多くの小国は欧米の列強国に植民地支配され、植物も往来とともに移動することが多かったのですが、鎖国を行っていた日本は唯一、長崎の出島以外で他国との交流がなく、ツンベルクにとって手付かずの植生の宝庫となったのです。 つまり、この学名には、日本とヨーロッパを結んだ植物学者たちのリレーの物語が込められています。 【出展】 ・ Wikipedia.USA-1 ・ Wikipedia.USA-2 ・英国の日本美術史家 Timon Screech(ティモン・スクリーチ)氏のロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)教授時代の論文 × 斑とは、葉に入る白や黄色の模様のことで、おもとの世界では「柄(がら)」とも呼ばれます。 これは葉の一部がうまく葉緑素を作らないことで生まれる自然な変化で、品種ごとに形や入り方もさまざま。 光に映えるため、おもと鑑賞の大きな魅力になっています。 ただし、斑の入らない品種もあります。 × 実が付くということは、もちろん花も咲くということ。 おもとの花は夏頃に咲きますが、その姿はツクシのように地味で、鑑賞花としての面白味はほとんどなく、古典的な鑑賞の世界ではあまり注目されない存在です。 ただし、ハイブリッドを作出するために交配を行う方にとっては、当然ながら花は重要視されます。 とはいえ、やはり植物である以上、花が咲くのは嬉しいもの。 特に初めておもとを育てる方にとっては、そんな存在感の薄い花でも、いざ開花したら十分に喜びを感じられるはずです。 × 舞子獅子は、葉姿の美しさと丈夫さが魅力のおもとです。 写真の株では、葉の表面を勢いよく流れる乳白色のライン状の斑、いわゆる「縞柄(しまがら)」が、カールした葉の存在感をさらに引き立てています。 柄の美しさと、葉のクシャッとしたカールが自然に出ることには、思わず感動させられます。 まさに文字どおり獅子が舞うかのような絢爛さを誇る品種で、最初に舞子獅子を手に入れたら、きっとおもと沼にどっぷり浸かってしまうことでしょう。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 縞獅子は、葉全体に入る乳白色の縞模様が魅力の「縞柄(しまがら)」タイプのおもとです。 葉の巻きが控えめな分、縞がよりはっきりと映え、気迫ある舞子獅子に比べると、落ち着いた雰囲気でじっくり鑑賞できる印象があります。 ちなみにおもとの世界では葉に柄が入っていないプレーンなものを「青」と呼び、この青に対して、縞柄が入ったものは5倍の値がするといわれています。 そんな縞が美しい縞獅子ですが、意外にも扱いやすいことから、初心者にもおすすめできる品種です。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 力和は、丸みを帯びた可愛らしい葉と独特の葉芸が楽しめる羅紗系のおもと。 丸みを帯びた葉に、おもと用語で「覆輪」と呼ばれる、葉の縁を覆うような柄が美しく、その中を龍がそそり立つという、コンパクトな葉の中にちょっとした葉芸の小宇宙が広がるとても魅力的な品種です。 性質が丈夫で葉も次々と繰り出し、成長が早いため、比較的育てやすいのも特徴。 愛知県の園芸家、杉山力蔵氏と岡田和吉氏が2人で作出した品種のため、その名から一字ずつ取って「力和」という名前になったそうです。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 瑞泉は、小型で肉厚の葉に、縞や、葉の両側の縁が熨斗を折ったように折れている”熨斗葉”という葉芸が現れるなど、多彩な葉芸で楽しませてくれる人気品種です。 見た目は華やかで、採光や肥料が多少強くても丈夫に育つタフも兼ね備えていることから、おもと入門用としてもおすすめの品種です。 小型ながらも姿は乱れにくく、一鉢で存在感を放つ名品です。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 明治末期から人気を誇る珠光は、小型で端正な姿を持つおもとです。 鋭い葉先と、葉の表面の立体感に富む隆起が特徴で、肉厚の葉が緻密に整い、乱れにくい葉芸を見せてくれます。 強健な性質で、普通に教科書どおりに光をあて施肥を行えば丈夫に育つため、初心者でも楽しめる品種です。 小型ながらもきりりとした魅力があり、明治末期から親しまれてきた名品です。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 「千代田の松」は、中葉種の代表的な品種。 葉はやや肉薄ながらも長めで幅があり、千代田斑と呼ばれる、この種ならではの独特な斑が葉全体に現れます。 古くから多くの愛好家に親しまれ、安定した柄と端正な姿が魅力で、上品で落ち着いた雰囲気は国内外で注目を集めています。 「千代田」「松」という縁起のよい名を持ち、お正月飾りにもぴったりなおもとです。 とても丈夫な品種なので、初心者にもおすすめです。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 福の光は、波打つ葉縁とふっくらとした葉姿が魅力の中葉種おもとです。 中心から外側へと昇る白い曙柄が際立ち、縁起のよい品種としてお祝いごとにもよく用いられます。 性質はたいへん強健で、繁殖の際には親株としても優秀です。 採光や施肥を適切に管理すれば、曙柄がいっそう鮮明に現れます。 置き場所や光量によって柄の出方や葉姿が変化するため、日照管理のコツをつかんでいる中級者以上の方に特におすすめです。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 外輪山は大葉種の代表的なおもとで、幅広の葉は鳳凰のように立ち、先端が尖った堂々とした姿が特徴です。 白黄色の覆輪の中に黄金色の曙が美しく現れ、赤い実とのコントラストも鮮やかで、お正月の鑑賞にもぴったりです。 性質は強健で育てやすく、初心者や交配にも適した万能品種です。 堂々とした葉姿は贈答にも喜ばれ、引越しおもととしても大人気です。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 秋津島は立ち葉で葉幅が広く、葉先が尖り厚みのある葉が特徴の大葉種おもとです。 乳白色の覆輪と白黄色の縞柄が鮮明に現れ、美しい葉姿を楽しめます。 性質は強健なため、普通の管理で十分に育てることができ、実付きもよいため交配する際の親株としても人気の品種です。 また、池坊など伝統ある生け花の世界でも重用されるおもととして知られています。 どことなく、サンセベリアの葉にも似ていますね。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 天錦章は江戸時代から続く「日月星(じつげつせい)」という品種から生まれた変種で、葉全体に黄味を帯びた縞柄が現れるのが特徴です。 葉は「桶葉」と呼ばれる巻いたような見た目で、首元がほっそりとした女性的な印象の葉姿を見せます。 縞柄は変化しやすく、時には柄が派手になったり、元の日月星に近い落ち着いた柄に戻ることもあります。 性質はやや弱めで芋が柔らかいため、施肥は控えめに管理します。 採光は普通で大丈夫です。 濃緑色の葉に深い覆輪と縞柄が現れ、子上げも良く、観賞しながら管理を楽しめる品種です。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 青海波は、細葉の中に雅糸竜と呼ばれるひだが現れる葉芸が特徴で、乳白色の深い覆輪が葉先まで美しく広がります。 性質は強健で育てやすく、採光、肥料、ともにやや強めに管理すると葉芸もよく現れます。 鉢を小さめにすると葉芸が特に引き立ち、子上げも良好で観賞を楽しみながら育てられる品種です。 青海波、という名前もどこか清々しくて、自分で育てるのもよいですが、新しい旅立ちに贈ってみるのもよいですね。 【出典】豊明園 万年青の図鑑 × 鉢選びにおける重要なポイントは、「水分の蒸散性が高い素材」であること。 特に素焼き鉢は、その素材自体が高い蒸散性があるため、昨今の猛暑下では特におすすめです。 また、おもとの根は活発に呼吸するため、適度な「湿り→乾き」のサイクルが保たれる環境を好みます。プラスチック製の鉢を使う場合は、鉢底の穴が大きく、しっかり通気性が確保されているタイプを選びましょう。 陶製の鉢は、陶器それ自体は蒸散性の高い素材なのですが、表面に釉薬が塗られていると蒸散能力はプラスチックに等しくなるため、鉢底穴がしっかりと大きく開いているかが重要となります。

-

イベント・ニュース

みどりを軸とした都市開発事例:「グラングリーン大阪」〜園芸・ガーデニング業界最新情報をお届け〜

みどりを軸とした都市開発―グラングリーン大阪― みどり越しに見えるグラングリーン大阪(北館)。 「都心に残された最後の一等地」とされる大阪のうめきた。2013年4月にまちびらきされた1期(グランフロント大阪)に続く2期(グラングリーン大阪)では、みどりを軸とした都市開発が行われています。 本特集では、大阪都市計画局と大阪市建設局、UR都市機構、うめきたMMO、日建設計の4者に都市開発におけるみどりの役割について取材しています。 概要を以下にご紹介します。 都心に残された最後の一等地をみどりとイノベーションあふれるまちへ―大阪都市計画局・大阪市建設局 芝生広場で自由に過ごす人々。想定より多くの人が利用しており、芝生の養生回数が増えているという。 大阪駅北側という好立地と約24haという広さから「都心に残された最後の一等地」といわれる梅田貨物ヤード跡地。都市開発により約4.5haの公園を含む約8haのみどりが確保され、その景色を大きく変えています。 このうめきた地区は、JR大阪駅をはじめ、阪急電鉄、阪神電気鉄道、Osaka Metroなど9駅が集まる西日本最大のターミナル。1日の乗降客数は約210万人にも及び、関西国際空港や大阪国際空港からのアクセスもよく、外国人の姿も多いエリアです。 アクセスのよい立地では、収益面を考慮してより多くのオフィスビルなどを建設する事例が多い中、うめきたでは、まちの中心にみどりを整備し、新しい都市景観を創出することで、みどりの中で多様な活動や新しい価値を生み出し、まちの価値向上につなげることを目指しています。 みどりを軸としたこの地区の開発は、今後のまちづくりにどのような影響を与えるのでしょうか。本誌では、大阪都市計画局拠点開発室広域拠点開発課(北エリアG)参事の早野和秀さんと、大阪市建設局公園緑化部調整課長の黒瀬毅さんにお話を伺っています。 左から大阪市建設局の黒瀬さん、大阪都市計画局の早野さん。 長年蓄積したノウハウを生かし幅広く都市開発を支える―UR都市機構 うめきた公園(南公園)。水盤で遊ぶ子どもたちや、アンフィローンに座って食事をする人たちが見られる。 うめきたでの都市開発を語るうえで欠かせないのが、(独)都市再生機構(以下、UR)の存在。関係者間の調整や土地の取得、整備などさまざまな役割を担い、開発により得られる社会的効果の可視化にも取り組んでいます。 うめきたの開発にも2002年の当初から携わり、計画策定支援(国際コンセプトコンペ運営や基本構想・基本計画の支援)と土地取得(大規模土地先行取得・長期保有)、基盤整備(都市機能更新、基盤整備、各種関連事業との基盤調整)、民間誘導(民間の自由な発想を最大限発揮しつつ、コンセプト実現を図るための開発事業者の適切な誘導)という4つの役割を果たしてきました。 本誌では、UR西日本支社技術監理部企画第1課(うめきた担当)主幹の桑波田圭子さんと、うめきた都市再生事務所事業計画課主幹の岡田純さんに、その具体的な取り組み内容や意気込みを語っていただきました。 左からUR西日本支社の桑波田さん、うめきた都市再生事務所の岡田さん。 グラングリーン大阪に係る基盤整備概要図。うめきた公園を中心に約8haのみどりを確保する。 公園にかかわる人たちで「世界に良いこと」を共創する―うめきたMMO 多くの人で賑わう芝生広場。(写真提供:グラングリーン大阪開発事業者) うめきた公園のパークマネジメントとグラングリーン大阪のエリアマネジメントを担う、(一社)うめきたMMO。グラングリーン大阪の開発に携わった8社(三菱地所(株)、大阪ガス都市開発(株)、オリックス不動産(株)、関電不動産開発(株)、積水ハウス(株)、(株)竹中工務店、阪急電鉄(株)、(株)大林組)で設立され、公園の指定管理事業とイベント・プログラム事業などを担当しています。 MMOは、「Midori(みどり)」「Management(運営管理)」「Organization(団体)」の頭文字を取っていることから分かるように、みどりを主役にした管理を行っています。うめきた公園で任された指定管理期間は50年。長期的な公園・まちづくりが期待されています。 うめきた公園を中心とするグラングリーン大阪のコンセプトは「“Osaka MIDORI LIFE”の創造 〜みどりとイノベーションの融合〜」。 大阪の中心地の緑地として、マネジメントに必要な視点とはどのようなものなのでしょうか。 本誌では、コンセプト実現のために取り組まれた5つのアプローチや、人々の交流の場として開催されている大小さまざまなイベント、パートナーシップ制度である企業27社が加盟している「MIDORIパートナー」などについて、うめきたMMO副事務局長(三菱地所関西支店グラングリーン大阪室)の有本慎太郎さんにお話を伺っています。 うめきたMMOの有本さん。(写真提供:グラングリーン大阪開発事業者) 定期開催されているイベント「YOSETE UMEKITA」。芝生の上に座って落語を聞くという、ほかではできない体験ができる。(撮影:倉科直弘) 日本・大阪らしさをランドスケープと植栽で表現する―日建設計 サウスパークの色彩ガーデン。日本在来の低木地被植物中心で、一年中花が見られる四季感あふれるガーデン。(写真:伊藤彰[アイフォト]) グラングリーン大阪では、ランドスケープから建築設計が一体的に考えられています。これを「ランドスケープファースト」といい、広範囲で一体感のある景観を実現しています。 グラングリーン大阪は、大阪の玄関口となるような立地と、大阪市内の生物多様性を高める観点からも、土地の記憶を継承したデザインになっています。大阪のまちは江戸時代まで遡ってみても緑地が少なく、代わりに川が身近にありました。グラングリーン大阪がある地域はもともと淀川の中洲で湿地帯であり、水生植物が豊かな土地だったことから、「潤った緑の大地」がランドスケープデザインのコンセプトに設定されています。 このコンセプトのもと、どんな視点でランドスケープが設計され、どんな植栽で彩られているのでしょうか。本誌では、日建設計ランドスケープ設計部長の小松良朗さんに、各エリアの環境特性に合わせた植物の選定や、こだわりの管理方法などについて伺っています。 日建設計の小松さん。技術士(建設部門)、登録ランドスケープアーキテクト、樹木医の資格を持っている。 サウスパークのランドフォーム上の植栽。高木低木さまざまな植物の間を緩やかに登っていく地形になっている。植物との距離が近いため、樹名札の二次元コードも読み込みやすい。 本誌ではさらに詳しい内容をたくさんの写真とともにご紹介しています。ぜひお手に取ってお読みください。 業界の最新情報が盛りだくさんの『グリーン情報』 このほか、『グリーン情報』2025年11月号には、第2特集として、 ・フラワートライアルジャパン2025秋 レポート ピックアップとして ・イサム・ノグチ「平和の庭」再生プロジェクト(遠藤浩子) また連載として ・園芸薬品のキホンと病害虫対策のコツ(草間祐輔)・又右衛門の植物見聞録(金岡又右衛門)・ルポルタージュ店舗 中越植物園(新潟県見附市)・企業緑地 わが社のみどり自慢(花王 和歌山工場) などを掲載。ほかにも業界最新ニュース、学べるクイズコーナーなど、園芸・ガーデニング・グリーン業界の幅広く深い情報が満載です。ぜひお手にとってご覧ください。 『グリーン情報』のお求めはガーデンストーリーウェブショップへ 『グリーン情報』はガーデンストーリーウェブショップからご購入いただけます↓↓ショップページはこちら。https://www.gardenstory.shop/shopbrand/ct8/

-

花と緑

童謡にも登場する秋冬の花!…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.24

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で、花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 雄しべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 この雄しべの持ち主は・・・? yoshi0511/Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 多数の雌しべに囲まれて、先端が3つに裂けた雌しべが伸びています。 ヒント:10〜12月に開花する日本の花木で、有名な童謡にも登場します。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ サザンカ(山茶花) scott mirror/Shutterstock.com サザンカの基本データ学名:Camellia sasanqua科名:ツバキ科属名:ツバキ属和名:サザンカ英名:Sasanqua camellia形態:常緑小高木原産地:日本開花期:10〜12月草丈: 2~6m花色:赤、ピンク、白耐寒性:普通耐暑性:強い 有名な童謡『たきび』の歌詞の中にも登場するサザンカ(山茶花)。 サザンカは、10月から12月にかけて花を咲かせるツバキ科の常緑小高木。日本固有種で、花の色は、自生種(山口県から沖縄県にかけての山林で見られる)が白、300種もある園芸品種は白、ピンク、濃ピンク、斑やぼかしが入ったものなどバリエーション豊かです。庭木や生け垣、盆栽などで広く見られます。 育てる際は、冬の冷たい風が当たる場所は避け、−5℃より気温が下がるような場合には、防寒対策をしましょう。 自然樹形は卵形。放任しても樹形は整うので、剪定は切り戻し中心で大丈夫です。剪定の適期は3〜4月。花が咲き終わっていることを確認して行いましょう。 花や葉が似ていることからツバキ(椿)と間違えられることも多いですが、以下のポイントでサザンカとツバキを見分けることができます。 開花の時期 サザンカの開花期は10月から12月、ツバキの開花期は12月から4月。サザンカのほうが咲き始める時期が早いという違いがあります。 葉の特徴 サザンカの葉は、ツバキと比べると一回り小ぶり。さらに、葉の付け根部分を見ると、サザンカには葉柄に細かい毛が生えていて、ツバキには毛が生えていません。 花の咲き方 サザンカの花の多くは完全に平開して咲きますが、ツバキの花の多くはカップ状に咲きます。 花の散り方 サザンカの花弁はバラバラになってそれぞれ散っていくのに対し、ほとんどのツバキの花は、花が丸ごとポトリと落ちます。 こちらはツバキ。billysfameShutterstock.com サザンカかツバキか迷ったときは、上記を参考にしてみてください。 クイズ一覧はこちら!

-

イベント・ニュース

来春に向けた花・庭グッズをゲットしよう! 11/29(土)開催 ガーデニングの祭典「第7回花友フェスタin福岡」にガーデンストーリーが出展

「花友フェスタ」とは? DimaBerlin/Shutterstock.com 花友フェスタは、大分県の多肉植物生産農家、Lier.succulent(リエールサキュレント)が主催する日本最大規模のガーデニングイベント。園芸系YouTuberのカーメン君がアンバサダーを務める本イベントは、2022年にポートメッセ名古屋で開催された第1回に始まり、規模を拡大しながらこれまでに関東、中部、九州で開催してきました。第7回となる今回の会場は、第3回の開催から2年ぶりに帰ってきた福岡県北九州市の西日本総合展示場。多肉植物や花苗、園芸用品、雑貨に飲食など、全国から約250のブースが集結し、園芸ファン大興奮間違いなしの充実した内容となっています。▼「第7回花友フェスタin福岡」出展ブース一覧https://hanatomofesta.com/pages/66/ 「GardenStory・青山ガーデン」ブース内容 今回の花友フェスタに、ガーデンストーリーは「GARDEN STORY Series」でタッグを組むエクステリアメーカー・タカショーと共同で出展。「GARDEN STORY Series」商品のほか、ムードたっぷりのクリスマスグッズもご用意しています。※「青山ガーデン」はタカショーが運営するガーデニング用品専門通販サイトです。 目玉情報1「GARDEN STORY Series」特別価格販売 「GARDEN STORY Series」の商品を、花友フェスタ会場限定の特別価格(約20〜25%OFF)で販売! 庭を彩るガーデンアイテムにトレリス・フェンスなど大型園芸グッズも取り揃えてお待ちしております。色合いやサイズ、素材感など、じっくりと実物を見てお選びいただけます。※商品によって当日お持ち帰りいただくものと後日配送となるものがあります。※在庫状況により当日販売のない商品もございます。 目玉情報2LINEお友だち登録 or 3,980円以上ご購入でプランツタグプレゼント! 青山ガーデン公式LINEを新規お友だち登録、またはお持ち帰り商品を税込合計3,980円以上お買い上げの方先着60名様に、プランツタグ(12個セット)をプレゼント! 新規お友だち登録していただいた方にはさらに、通販・青山ガーデンで使える15%OFFクーポンも配布いたします。※15%OFFクーポンは花友フェスタ会場ではご利用いただけません。 目玉情報3クリスマスデコレーション限定販売 クリスマス文化の本場ドイツから届いた、サンタやトナカイ、雪だるまなどのモチーフが愛らしいスノードームやオルゴールを販売! LEDスノードームは雪を模したラメが自動で舞い、クリスマスのワクワク感を演出してくれます。リビングや食卓、玄関、ベッドルームなどに飾れば、クリスマス当日まで心ときめく時間が過ごせます。 「GardenStory・青山ガーデン」ブースの位置はこちら お得な前売り券販売中 開催前日の11/28(金)までは、当日券の半額で前売り券が購入できます。ご来場予定が決まっている方は、お得な前売り券の事前購入をお忘れなく! チケット情報 前売り券 1,000円当日券 2,000円※中学生以下無料 【前売り券販売期間】2025/10/6(月) 10:00 ~ 2025/11/28(金) 23:59まで※Web(スマートフォン・PC)での受付は2025/11/28(金) 22:00まで 【受付方法】Web(スマートフォン・PC)、ローソン、ミニストップ、プレイガイド ローソンチケットLコード 84191 ▼詳細はこちらhttps://x.gd/RvY9X 来春に向けての庭準備を行うこの時期、花友フェスタでお目当ての植物やガーデングッズを入手して、春の素敵な庭景色に備えましょう。皆さまのご来場、お待ちしております! Information 「第7回花友フェスタin福岡」2025年11月29日(土) 9:00〜16:00西日本総合展示場 本館(福岡県北九州市・JR小倉駅徒歩約5分) 公式サイトhttps://hanatomofesta.com

-

花と緑

秋の風情を感じる花!…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.21

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で、花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 雄しべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 この雄しべの持ち主は・・・? AnnaGTS /Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 中央の球状のものは多数の雌しべの集まり。その周りを黄色の雄しべたちが取り巻いています。 ヒント:古くから日本で野生化してきた多年草。秋に見頃を迎えます。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ シュウメイギク Tunatura/Shutterstock.com シュウメイギクの基本データ学名:Anemone hupehensis var. japonica科名:キンポウゲ科属名:イチリンソウ属和名:シュウメイギク(秋明菊)英名:Japanese Anemone、Japanese Thimbleweed形態:多年草原産地:中国、台湾開花期:8月中旬~11月草丈: 0.3~1.5m花色:白、ピンク耐寒性:普通耐暑性:強い シュウメイギクは、8月中旬から11月に花を咲かせる多年草です。原産地は中国・台湾ですが、古くから日本で野生化してきました。白やピンクの可憐な花は秋の庭に風情を演出してくれます。丈夫で初心者にも育てやすいのもポイント。楚々としたたたずまいから、花道や茶道の世界で茶花としても親しまれてきました。 名前の一部に「キク(菊)」がついているのは、八重咲き種の咲き姿がキクに似ているためですが、実際はキンポウゲ科の植物で、アネモネの仲間です。 シュウメイギクの花びらに見える部分は、じつは「ガク」(通常、花の外側にある、つぼみの時に花を保護する部分)です。その数は品種によって5〜20枚以上と異なります。キンポウゲ科の多くがそうであるように、花びらは退化しています。 中心にあるのは、前述のように、球状に集まった黄緑色の雌しべと、周りを囲む複数の黄色い雄しべ。この雄しべと雌しべの色合いや存在感が、シュウメイギクの花の魅力ともいえるでしょう。 清楚な見た目とは裏腹に、生命力旺盛で丈夫なシュウメイギク。ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。 starryvoyage/Shutterstock.com クイズ一覧はこちら!

-

ガーデニング

冬野菜を栽培! オランダ発の画期的な畑づくりの手法とは…―女優・黒谷友香の庭づくり時間番外編3

10月25日(土)の『黒谷友香、お庭つくります』放送内容は… 次回、10月25日(土)10:00〜10:30に放送予定の『黒谷友香、お庭つくります』では、黒谷さんが畑づくりに挑戦。JAG(ジャパンガーデンデザイナーズ協会)副会長の吉田祐治さんがおすすめする画期的な方法で、冬野菜の栽培をスタートします。ハロウィンを翌週に控え、かぼちゃを使った可愛い園芸小物づくりの様子もご紹介します。 オランダで流行りの手法を取り入れた畑づくり ネットで囲んだ野菜畑エリアをリニューアル。 「友の庭」の一角には、黒谷さんがかつて友人たちと作った“野菜畑エリア”がありました。ここを改めて整備し、冬野菜を植えていきます。 今回、吉田さんの指導のもと取り入れるのは「ガーデンボックス」と呼ばれる箱(枠)の中に畑を作るスタイル。もともとの地面は整地する程度で、その上にボックスを配置し、その中に、土と腐葉土、石灰、たい肥を入れていきます。 ネットを外す作業を終え、ガーデンボックスを組み立て中。 【ガーデンボックスの特徴】 ◾️畑全体を耕さなくていいので、土づくりが楽。 ◾️他の土などが混ざることがない。 ◾️高さが出るので、作業や入れ替えが楽。 ◾️ネットをかけるなどの管理もしやすい。 今回は4つのガーデンボックスを使い、ロマネスコ、白菜、キャベツ、リーフレタス、玉レタスを植えていきます。 畑作りのポイントを教わり驚きの黒谷さん。 大体2カ月半ほどで収穫できるまでに育つとのこと。目標は、冬に収穫した野菜で番組スタッフ含めて鍋パーティーをすること! 畑に適した土づくりのポイントや、野菜を植える際の注意点などは、ぜひ番組をご覧ください。 野菜の植え付けも終わった4つのガーデンボックス。手前のボックスから、ロマネスコ、白菜とリーフレタス(この2つはコンパニオンプランツ)、キャベツ、玉レタスを植えました。 ベランダや狭い場所で野菜を育てるには…? 東京と千葉とで二拠点生活をしている黒谷さんからの「マンションのベランダなどで野菜を育てたい場合は?」という質問に、吉田さんがおすすめしたアイテムは「ホームベジトラグ」。 ガーデニングの先進国、イギリスで生まれた木製の菜園プランターで、高床式のため通気性もよく、庭がなくても気軽に家庭菜園が楽しめます。 ホームベジトラグウォールハガーコンパクトナチュナル(VegTrug) 【ホームベジトラグの特徴】 ◾️屋上、ルーフバルコニー、ベランダ、テラスなど、狭小地で野菜づくりができる。 ◾️高床式に持ち上がっているので通気性もよく、ベランダ床の輻射熱の影響も受けにくい。 ◾️深い部分と浅い部分で根張りが違う植物を同時に植えられる。 ◾️背面がフラットになっているウォールハガータイプだと、壁際やベランダの狭い場所でピッタリ寄せて設置できる。 ◾️鉢底が地面から離れているので、湿気がこもりにくく、害虫が寄り付きにくい。 使わなくなった食器を活用! 和食器の寄せ植えづくり この放送の翌週はハロウィン本番。「ハロウィン仕様の可愛い園芸小物が作りたい」という黒谷さんの要望で、カボチャのジャック・オー・ランタンを作ることに。 カボチャを全部くり抜いて作る方法もありますが、吉田さんによるとそれだと手間もかかるし、腐りやすくなる…、ということで、今回は生花も飾れる簡易版ジャック・オー・ランタンづくりに挑戦です。 作り方は番組をご覧ください。 家庭菜園よくあるお悩みQ&A(秋〜冬版) Q1. 日照が足りない(秋は日が低く短い)—どうする?A. 最低でも直射4時間/日を目安に。プランターは南向きに移動し、背の高い鉢は北側へ配置して“影を作らない”。アルミ板や白壁の「レフ効果」も◎。 Q2. 「乾いたらたっぷり」って地植えでも同じ?A. 基本は同じ。ただし秋は蒸散が少ないので“やり過ぎ”注意。表土3〜4cmが乾いてから、鉢植えの場合は鉢底穴から流れ出るまで与える。地植えは株元に“ゆっくり深く”。 Q3. 水やりのベストは? 真夏じゃないけど朝?A. 朝が基本。夕方に水をたっぷりやると、夜間は低温で蒸散・蒸発がほぼ止まるため、翌日まで鉢内が湿りっぱなしに。過湿が続くと根の傷みや灰色かび病のリスクが上がるため、夕方の灌水は“必要時のみ少量”。 Q4. 土が固くて根が張らない。今から改善できる?A. 移植前に「腐葉土3:完熟堆肥2:元肥1」をすき込み、深さ20〜25cmをほぐしましょう。プランターは新しい培養土を使い、古土は1/3以上リフレッシュ。 Q5. 連作障害が心配。プランターでも起こる?A. 起こる。科をずらすのが基本(例:ナス科→次はマメ科/ヒユ科)。同じ容器・同じ土で同科連続はNG。連作障害を防ぐ資材を用いるのも手。 Q6. 石灰は入れる?A. ほうれん草は弱アルカリ寄りを好むが、入れ過ぎは微量要素欠乏の原因。苦土石灰は“規定量の7〜8割”で控えめに。市販培養土なら無理に追加しない。 Q7. 越冬栽培の霜・風対策は?A. 北風よけ(ネットや低トンネル)、霜予報日は不織布+黒マルチを。鉢は夜だけ屋根下へ。表土をワラやバークでマルチング(覆う)すると土温のキープに。 Q8. 秋は虫が少ないって本当?A. 夏より少ないが、ヨトウムシ・コナガ・アブラムシは発生。週1の葉裏チェックで、見つけ次第“物理除去”か、食害部ごと摘葉。防虫ネットを早めに。 Q9. 肥料は控えたほうがいい?A. 低温期は効きが遅いことを意識。定植、播種時は“少量+緩効性肥料”。葉ものの追肥は“薄め液肥を少量こまめに”。過多は徒長の元。 Q10. ベランダで始めるプランターの基本サイズは?A. 葉もの:深さ25cm以上・容量10〜14L。ニンニク:深さ25〜30cm・1株あたり土量3〜4L目安。イチゴ:9〜10号以上の鉢に1株か、ワイドプランターで。 BS11『黒谷友香、お庭つくります』 ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 放送日時:毎週土曜日 10:00〜10:30 (アンコール放送:毎週木曜日17:59〜18:27)番組HP:https://www.bs11.jp/education/kurotani-oniwa/見逃し配信:BS11+、YouTube、TVer、U-NEXT番組公式SNS: 【X】@BS11_oniwa_0405 【Instagram】@bs11oniwa

-

ガーデニング

「水切れ対策」に有効な伝統的手法とは!?―女優・黒谷友香の庭づくり時間番外編2

10月18日(土)の『黒谷友香、お庭つくります』放送内容は… 次回、10月18日(土)10:00〜10:30に放送予定の『黒谷友香、お庭つくります』では、夏に作ったシェードガーデンのメンテナンスと水切れ対策、そして、9月27日に横浜の山下公園で行われた「GreenSnap Marche YOKOHAMA 2025 AUTUMN」の様子をご紹介します。今ブームの和食器の寄せ植えにも挑戦しました。 2000年以上前から伝わる伝統的な灌水技術で水枯れ対策 「友の庭」の一角に夏に作ったシェードガーデン。ギボウシやアスチルベ、ヒューケラなどで鮮やかに彩られ、生育を楽しみにしていました。しかし、2025年の記録的な猛暑と少雨の影響を受けて、夏の終わり頃には植物が枯れ気味になっていました。 植栽直後は瑞々しい葉で彩られていたシェードガーデン。しかし、2025年の夏は雨が極端に降らず…。 植物が枯れ気味になってしまったシェードガーデン。心配そうに見つめる黒谷さんに、「大丈夫、まだ復活できる!」と吉田さん。 「友の庭」のアドバイザーでもあるJAG(ジャパンガーデンデザイナーズ協会)副会長の吉田祐治さんによると、一番の原因は水不足。 ちょうど、番組へのお悩み相談でも水やりに関する内容を視聴者の方からいただいていたので、とっておきの水やり対策を実践してみることに…。 その方法とは、「灌漑(かんがい)ポット」を使用すること。 今回使用したのは、手作りで作られた丸いフォルムが愛らしいテラコッタ素材の「灌漑ポット OLLA 4L」(ガーデンストーリーシリーズ)。 吉田さんも、「これを使うのは初めてだ!」と興味津々です。 シェードガーデンの水不足を灌漑ポットで解消作戦。吉田さんが持っているほうには水が入れてあり、水がじわじわ浸み出してポットの色が濃くなっている。 【灌漑ポットの特徴】 ◾️2000年以上前から世界各地で使われてきた伝統的な潅水技術。 ◾️壺に微細な孔(あな)=多孔質構造があり、土が乾いたときにだけじわじわと水がにじみ出る仕組み。 ◾️土が湿っている間は水が止まるので、与えすぎの心配がない。 ◾️水の蒸発がほとんどなく、必要な分だけ吸収されるため、水やり効率は通常灌漑の最大5~10倍(FAO資料による)。 ◾️周囲直径約70~100cmまでの根圏に効果的に水分供給(4Lサイズの場合)。 「友の庭」ではどのように使ったのでしょうか。実際の様子は、ぜひ放送でお楽しみください! 灌漑ポットを植栽の間にレイアウト。 上部7〜8cmが土の上に出るようにポットを埋めて完了! 黒谷さん×三上さんのステージは大盛況! ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 2025年9月27日(土)に山下公園にて行われた「GreenSnap Marche YOKOHAMA 2025 AUTUMN」では、黒谷さんが園芸デザイナー・三上真史さんと共にステージに立ちました。 立ち見が出るほどの大盛況の中、「お悩み相談コーナー」では、事前に視聴者から寄せられた植物に関するお悩みに三上さんが回答。その場でも当日ご参加の方々から質問を受け付けたところ、次々と手が挙がり、一つ一つの質問に対する三上さんの丁寧な回答に皆さまご納得のご様子。質問者には黒谷さんのサイン入り色紙が贈呈されました。 後半は、三上さんのレクチャーを受けながら黒谷さんが「友の庭」で採れたハーブ・ローズマリーのリースづくりに挑戦。客席にまでローズマリーの豊かな香りが広がる中、あっという間におしゃれなリースが完成! 完成したリースは、黒谷さんとのジャンケン大会に勝ち抜いた参加者にプレゼントされました。 ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 楽しいステージの様子も、番組でお伝えします。 ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 使わなくなった食器を活用! 和食器の寄せ植えづくり ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 次回の番組締めくくりは、和食器を使った多肉植物の寄せ植えづくりに黒谷さんが挑戦。 陶器の植木鉢とはまた違った雰囲気に仕上がる和食器の寄せ植えづくりは、最近人気上昇中です。使わなくなった食器を活用できるのもいいですね。 ただし、一つ、食器には底に穴が空いていないので水が抜けないという問題点が…。その解決法や、吉田さんが解説する作業のポイントは、放送をご覧ください。 水切れ対策―よくあるお悩みQ&A? 旅行などで留守の時間が長かったり、今年のような記録的な猛暑の際に浮上するのが水切れ問題。植物を育てる上でのお悩みのTOPに挙がりがちなのも、水切れや水の与え過ぎなどの「水やり問題」です。 ここでは、水切れを見極める方法や、おすすめの対策をご紹介します。 Q1. 毎日少しずつ vs 乾いたらたっぷり、どっちが正解?A. 基本は鉢植えも地植えも「乾いたらたっぷり」。鉢植えの場合、鉢底穴から水が流れ出るまで与え、受け皿の水は必ず捨てます。毎日少量は根が浅くなり、過湿の原因に。地植えの場合は、植え付け直後から活着までは週に1〜2回(夏場はさらに回数をプラス)が目安。表面だけでなく、深さ30cmくらいまで湿るようにたっぷり。活着後は基本的に自然の降雨に任せ、猛暑で乾燥する場合は様子を見ながら10日に1回くらいの頻度で水を与えます。 Q3. 朝・昼・夜、いつがベスト?A. 基本は朝。朝は土温がまだ低く、急激な温度差で根を傷めにくいです。また、蒸散ピーク(昼〜午後)前に根域へ水を満たすことで、萎れや光合成の低下を防ぎます。さらに、余剰水が日中に抜けやすく、過湿・根腐れ、長時間湿潤による病害の予防にもつながります。真夏の酷暑日は「朝+(必要なら)夕方」。 Q7. 葉がしおれる=水不足?A. しおれは水不足のほかに、根腐れ(過湿)でも起きます。土が軽くカラカラの場合は水不足なので水やりを。土が湿って重い・土が黒っぽく腐臭がする場合は過湿の疑いがあるので、傷んだ根を整理して新しい用土に植え替えます。 Q25. 自動潅水・底面給水ってアリ?A. 留守時や多鉢管理に有効です。底面給水は過湿になりやすいので、給水マットの湿り具合を週1で確認しましょう。灌漑ポット「OLLA」のような素焼き潅水も、根域の土が必要な分だけ水分を吸うので過不足が起きにくく安心です。 Q23. シャワーかジョウロ、どっちがいい?A. 肥料やりと兼ねるならジョウロの細口。シャワー灌水は表土が踊らない“やわらかシャワー”がおすすめ。乾燥によるハダニ防止にはシャワー灌水による葉水が効果的。 BS11『黒谷友香、お庭つくります』 放送日時:毎週土曜日 10:00〜10:30 (アンコール放送:毎週木曜日17:59〜18:27)番組HP:https://www.bs11.jp/education/kurotani-oniwa/見逃し配信:BS11+、YouTube、TVer、U-NEXT番組公式SNS: 【X】@BS11_oniwa_0405 【Instagram】@bs11oniwa

-

イベント・ニュース

まちづくりを支える花とみどり…みつけイングリッシュガーデン、一人一花運動、中之条ガーデンズの事例 〜園芸・ガーデニング業界最新情報をお届け〜

まちづくりを支える花とみどり SDGsやウェルビーイングといった観点から、地域の緑地を見直す動きはスタンダードになりつつあります。では、花とみどりを活用したまちづくりを掲げる自治体は、どのような取り組みを行い、どのような効果を得ているのでしょうか。 本特集では、新潟県見附市のみつけイングリッシュガーデン、福岡県福岡市の一人一花運動、群馬県中之条町の中之条ガーデンズの事例を取り上げ、それぞれの取り組みをサポートする専門家やチームの活動とともにご紹介しています。 ここでは、3つの取り組みの概要をご紹介します。詳しくはぜひ本誌をお手にとってご覧ください。 みつけイングリッシュガーデン(新潟県見附市)―市民主体で維持管理されるまちのシンボルガーデン 春のみつけイングリッシュガーデン。 新潟県見附市で、産業団地の魅力づくりのために2009年にオープンした「みつけイングリッシュガーデン」。当初は何もない1.6haの空き地だった場所に人が集まるようになり、企業誘致率100%を達成。多くの雇用を生み、今ではまちのシンボルとなっています。 見附市には以前は目立った観光地がありませんでしたが、今はみつけイングリッシュガーデンを目当てに市を訪れる観光客も多くなり、2024年は約18万人が来園しました。 このプロジェクトの中で見附市が重視したのは、「市民の手で管理する」こと。市は「ナチュラルガーデンクラブ」というボランティア団体を結成し、2003年頃に会員募集を呼びかけました。プロによるガーデニング講座などを行い、ガーデンの維持管理を学んだ40人ほどが参加。このクラブの特徴は有償である点で、メンバーには市から時給500円が支払われています。こうして目に見える評価が得られるのも、やりがいの一つとなっているといえます。 ナチュラルガーデンクラブの皆さんが植栽を担当。 今となっては、みつけイングリッシュガーデンが長年、市のシンボルとして親しまれている影響は大きく、市民の健康づくりやまちの景観美化にもつながっています。 取り組みを支える人たちーー蓼科高原バラクライングリッシュガーデン 2002年、みつけイングリッシュガーデンから「平凡な産業団地にしたくない」という依頼のもと、ガーデンの設計とボランティアの指導を任されたのが、日本のイングリッシュガーデンを牽引してきた蓼科高原バラクライングリッシュガーデンのガーデンデザイナーであるケイ山田さんです。 本誌では、地域活性化を助ける本格的な庭園としてみつけイングリッシュガーデンをつくり上げた経緯や、ワークショップなどを通じたプロならではのサポート、蓼科高原バラクライングリッシュガーデンの取り組みなどをご紹介しています。 みつけイングリッシュガーデンを市職員と回ったケイ山田さん。ガーデンを眺め、「皆さんの努力でガーデンが維持されていることを、誇りに思います」と話した。 親子向けの寄せ植え教室「わくわく体験塾」で子どもたちの寄せ植えを見守るケイさん。 一人一花運動(福岡県福岡市)―花とみどりを介して市民でつくる花のある心地よいまち 一人一花スプリングフェス会場の県営天神中央公園貴賓館前広場。 福岡市では、市民・企業・行政一人ひとりが花とみどりを育て、公園や歩道、会社、自宅など、市内のあらゆる場所を花とみどりでいっぱいにするべく「一人一花運動」に取り組んでいます。2018年に始まったこの運動は今年8年目を迎え、今では「福岡市=花のまち」を市民に印象付けるまでに成長しました。 「一人一花」「一企業一花壇」を合言葉に「花による共創のまちづくり」を実現・定着させるための花壇制度は3つあります。 「おもてなし花壇」:企業等を対象に、天神や博多などの都心部を彩る花壇のスポンサーになれる制度。2025年7月1日現在で160社(177口)が協賛しており、花壇には協賛企業のロゴ入りの特製プレートが設置されています。 「ボランティア花壇」:歩道や公園などの公共空間で、市民や企業などが花壇づくりに取り組める制度。現在は391団体が登録しています。 「一人一花パートナー花壇」:店や会社など多くの人の目に触れる民有地の花壇を登録する制度。登録をすると、花壇に挿す「一人一花オリジナルプレート」が配布され、市のウェブサイトでも紹介されます。現在は694団体が登録しています。 福岡ソフトバンクホークスの「ホークスガーデン」。一人一花パートナー花壇に登録されている。 そのほか、花壇コンテストや「一人一花『まち・ひと・しごと』づくりプロジェクト」、春に博多・天神エリアで開催される「一人一花スプリングフェス」、市民と企業が一体となってチャレンジしている「Fukuoka Flower Show(FFS)」など、福岡市の花とみどりによるまちづくりは順調に広がっています。 取り組みを支える人たちーーTAPJグループ 一人一花運動を広め、取り組みを定着させる役割を持っている「一人一花スプリングフェス」。年々勢いを増しており、今年は約6万4,000人が来場しました。 このイベントを企画しているのは、地元密着で保育園、社会人向けサッカークラブ、約260名が在籍するサッカースクール、農業法人などの会社を束ねるTAPJグループです。 本誌では、官民学を巻き込み、一人一花をそれぞれにとって自分ごとにするために取り組んだ同グループのさまざまな企画をご紹介しています。 ハンギングバスケットコンテストも開催。市民の花の技術も年々向上している。 学生のアイデアをプロがフィードバックし、共同して形にした「共創の庭」。 中之条ガーデンズ(群馬県中之条町)―質の高いガーデンづくりで町民が花に触れる機会を増やす 中之条ガーデンズのナチュラルガーデン。花を咲かせる時期だけでなく、枯れる姿も植物の表情として見せる新しいガーデン。 中之条ガーデンズを中心として、中之条花楽の里や花桃街道、オープンガーデンなど、花とみどりに触れる場の多い中之条町。四万温泉や沢渡温泉、尻焼温泉など多くの温泉地を有し、自然豊かな保養地として人気の町です。 1983年の第38回国民体育大会「あかぎ国体」・第19回全国身体障害者スポーツ大会「愛のあかぎ大会」開催をきっかけに、「花と湯の町なかのじょう」をスローガンとした花とみどりのまちづくりを推進。ガーデンの無料化など、町民が参加しやすい制度をつくり、地域全体でのまちづくりを行っています。 花のまちづくりの中核となるのは、花の駅美野原をリニューアルして2021年に有料施設としてグランドオープンした「中之条ガーデンズ」。プロデュースを塚本こなみさん、総合プランニング・ガーデンデザインを吉谷博光さんが担当し、ローズガーデンの植栽は「横浜イングリッシュガーデン」のスーパーバイザーを務める河合伸志さん、スパイラルガーデンとナチュラルガーデンの植栽はガーデンデザイナーの吉谷桂子さんが行い、花数や品種数だけでなく、デザイン性と丁寧さを重視した庭園になりました。管理には、施設職員はもちろん、パート職員や地域の事業者など多くの人が関わっています。 ローズガーデン。7つのセクションに区切られており、それぞれ違った雰囲気を感じることができる。 役場で発行される「町民パスポート」があれば、町民は無料で入場ができます。2022年度の来園者数は年間10万人を突破し、その1割が町民です。 町民の来園が多い理由のひとつが、花の駅美野原の時代から受け継がれた「町民花壇」。専門家の植栽ではない町民の花壇が、有料施設に常設展示されるケースは珍しく、参加者にとって大きなやりがいとなっています。 町民花壇(EAST)。それぞれ趣向の異なる町民の植栽が見られる。 このほか、中之条町では、花楽の里や花桃街道、町民によるオープンガーデンなどを巡る「ガーデンツーリズム(庭園間交流連携促進計画)」も少しずつ進んでおり、各拠点が連携した花のまちづくりが実現しています。 中之条花楽の里。 1万本のハナモモが沿道を彩る花桃街道。 取り組みを支える人たちーー庭生 Arborist Team 中之条ガーデンズの高木・低木や大藤棚、芝生の管理を担うのが「庭生 Arborist Team(にわしょう アーボリストチーム)」。アーボリストとは樹木のスペシャリストのことです。樹木に関する知識を持ち、危険木の伐採や管理・保護などを行います。ツリークライミングに長け、樹木と距離が近い周辺の建物に被害を出さないように、部分的に切り進める特殊伐採や、高木の手入れといった場面で活躍します。海外では広く知られているものの、日本ではまだ少ない職人です。 本誌では、庭生代表のアーボリストクライマー・生須由幸さんの中之条ガーデンズでの活動内容や、日常の管理に留まらないイベントへの協力体制などについてご紹介しています。 芝生の手入れをする生須さん。 「たくさんの子どもが自然に触れる機会を作りたい」という生須さんの思いから開催されているりんご畑の収穫祭での「木登り体験」。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 国内3つの「まちづくりと花とみどり」の取り組みの概要をご紹介しました。本誌ではさらに詳しい内容を写真とともにご紹介しています。 業界の最新情報が盛りだくさんの『グリーン情報』 このほか、『グリーン情報』2025年9月号には、第2特集として、 ・「生産地と消費地が近いメリットを生かした生産に取り組む東京の植木生産者たち(前編)」 ピックアップとして ・第42回全国都市緑化ぎふフェア・第20回世界バラ会議福山大会2025閉幕 など、またトピックスとして ・第107回 大原ビックフェスティバル活況・八ヶ岳農業大学校 八ヶ岳ガーデンプロジェクト始動 などを掲載。ほかにも業界最新ニュース、話題の園芸店紹介、学べるクイズコーナーなど、園芸・ガーデニング・グリーン業界の幅広く深い情報が満載です。ぜひお手にとってご覧ください。 『グリーン情報』のお求めはガーデンストーリーウェブショップへ 『グリーン情報』はガーデンストーリーウェブショップからご購入いただけます↓↓ショップページはこちら。https://www.gardenstory.shop/shopbrand/ct8/