ガーデンストーリー編集部

ガーデンストーリー編集部の記事

-

ガーデニング

バラのオベリスク 誘引のポイントは“向きとバランス”―女優・黒谷友香の庭づくり時間番外編#1

10月11日(土)の『黒谷友香、お庭つくります』放送内容は… 次回、10月11日(土)10:00〜10:30に放送予定の『黒谷友香、お庭つくります』の内容は、記録的な猛暑を受けてのお庭のメンテナンスと、オベリスクへのバラの誘引、そしてパーゴラの高い場所を素敵に飾るハンギングバスケットづくりです。 鉢植えバラをオベリスクに誘引! 「友の庭」には、いくつかのバラが植えられていますが、今回作業するのは、鉢植えにしたバラ‘バタースコッチ’。まずは、JAG(ジャパンガーデンデザイナーズ協会)副会長の吉田祐治さんと一緒に、バラの様子を確認。猛暑にもかかわらず生育はすこぶるよく、枝が長く生育し、やや暴れ気味です。 【バラ‘バタースコッチ’の特徴】 ◾️花の特徴/淡いベージュ色が儚げな美しさを放つ。花径約10cm。 ◾️花期/主に春で、夏から秋にも咲く返り咲き性。 ◾️香り/ティーの香り。 ◾️株の特徴/つる性で、樹高・株張りともに約2.5m。樹勢は強め。 直径約50cmの鉢に植えた‘バタースコッチ’。つるバラなので枝を構造物に誘引する必要がありますが、鉢植えの場合はオベリスクを用いるのが便利です。 【オベリスクとは】つる植物用の自立式立体フレーム。形は円柱・円錐・四角柱などがあり、外周に沿って枝をらせんに配る(誘引する)のが基本。アーチ(通路をくぐらせる大型構造)やトレリス(平面の格子)に比べ、省スペースで立体的にバラの演出ができるのが魅力です。 素材:金属(スチール・アルミ)、樹脂、木製など サイズ感:鉢植え向けの小型〜庭植え用の2〜3m級まで 向いている植物:半つる性バラ、クレマチス、スイートピー、ハニーサックルなどのつる植物 選び方のポイント:土中固定の安定性(脚部の長さ)、屋外耐候性(塗装・防錆)、鉢/植栽スペースとの直径バランス。 今回、黒谷さんが選んだのは、「アンティークオベリスク ウェーブ」(ガーデンストーリーシリーズ)。ゆるやかなウェーブラインと‘バタースコッチ’の花色に似合いそうなアンティークカラーが気に入ったそうです。 オベリスクにバラを誘引するのは初めての黒谷さん。オベリスクに対してバラをどう扱うのか、さまざまな疑問が....。東京・八王子のガーデニングとアンティークの専門店「グリーンギャラリーガーデンズ」店長の堀田裕大さんのアドバイスを受けながら、誘引を進めます。 花が咲く方向を見極めながら、麻ひもを使って丁寧にオベリスクに誘引していきます。 ポイントは、花が咲いた時に見えやすくなる向きを意識して斜めに枝を誘引することと、光合成がしやすいように葉が混み合うのを避けること。枝の誘引の仕方や整理する枝の見極め方など、実際の誘引作業の様子を放送でぜひご覧ください。 パーゴラのお手入れとハンギングバスケットづくり 猛暑を経て、庭のシンボルであり、黒谷さんにとって憩いの空間であるパーゴラも、テイカカズラの葉が伸び放題に…。こちらもメンテナンスしていきます。 伸びたテイカカズラの枝をパーゴラの上部に誘引しました。 伸びたテイカカズラの枝を吉田さんのアドバイスのもと、パーゴラの高い位置まで誘引。見栄えはよくなりましたが、まだ枝が届き切っていない箇所は、少し寂しく見えてしまいます。そこで、吉田さんが提案したのが「空中花壇」。ハンギングバスケットを高い位置に掛けたり吊す手法です。手前の2本の柱に飾るハンギングバスケットづくりに黒谷さんが挑戦することに。 今回は、円錐の形状が特徴の「コーンハンギングバスケット」(青山ガーデン)を2つ使用します。ハンギングバスケットには、上部から何段も苗を重ねながら作っていく上級者向けのスタイルもありますが、今回使うバスケットは鉢植えと同じように植え込めばいいので、初心者でも簡単に作れます。 横や下からなど、さまざまな角度からの見え方を意識しながら、植物の配置を決める黒谷さん。 堀田さんにハンギングバスケットづくりのコツを教わりながら、クランベリー、球根ベゴニア(‘フォーチュンベゴニア’)、ウンシニアを使った可愛いハンギングバスケットが完成! パーゴラの柱2カ所に吊り下げて、パーゴラ全体に彩りが加わりました。 ハンギングバスケットづくりのポイントや作る過程は、ぜひ放送でお楽しみください。 バラの誘引よくあるお悩みQ&A バラの誘引は難しいと思われがちですが、ポイントを押さえれば初心者でも華やかな演出が可能。バラの誘引でよくある疑問を以下にまとめました。 Q1 いつ誘引するの?A 基本は落葉期(12月〜翌年2月)。ただし、夏〜初秋の“仮誘引”はOK(枝の向きを軽く整えて風通しを確保)。 Q2 花をたくさん咲かせる枝の角度は?A 水平気味に曲げると、頂芽優勢(ちょうがゆうせい*)の法則で側芽が動き、花数UP。オベリスクは斜めらせん状が◎。 *頂芽優勢:植物の茎の先端にある頂芽の成長が、側芽(腋芽)の成長よりも優先される現象のこと。 Q3 どうやって枝を誘引するの?A オベリスクは外周にらせん状になるように。枝の進行方向に向かって花が開くのをイメージして。 Q4 結ぶ素材と結び方は?A 麻ひもか被覆ワイヤー。8の字で固定すると、枝と金属が直接当たりにくくなる。 Q5 トゲで作業が怖い/折ってしまったら?A 作業は厚手の革手袋+長袖。折れかけはテープで添え木すれば復活可能。 Q6 どの枝を主役にする?(新旧枝の見分け方)A 緑色で太くて長い今年のシュートが主役。茶色の古枝は花後に剪定して更新、混み合う枝は間引きする。 Q7 つぼみが付いた枝は曲げていい?A 基本は花後に本格誘引。やむなく曲げる場合は緩やかに&複数回に分けて。 Q8 オベリスクにはどんなバラが適してる?A 樹高1.5〜3mほどの半つる性(シュラブローズ)が扱いやすい。 Q9 葉が混んで病気になりやすい…A 内向きの細い枝は剪定で落としてOK。枝はオベリスクの外側へ。 Q10 オベリスクのどの高さに何本配る?A 目安は主軸2〜3本+副枝を段ごとに左右交互。下段ほど枝量多め、上は軽くするとバランスがよい。 BS11『黒谷友香、お庭つくります』 放送日時:毎週土曜日 10:00〜10:30 (アンコール放送:毎週木曜日17:59〜18:27)番組HP:https://www.bs11.jp/education/kurotani-oniwa/見逃し配信:BS11+、YouTube、TVer、U-NEXT番組公式SNS: 【X】@BS11_oniwa_0405 【Instagram】@bs11oniwa

-

花と緑

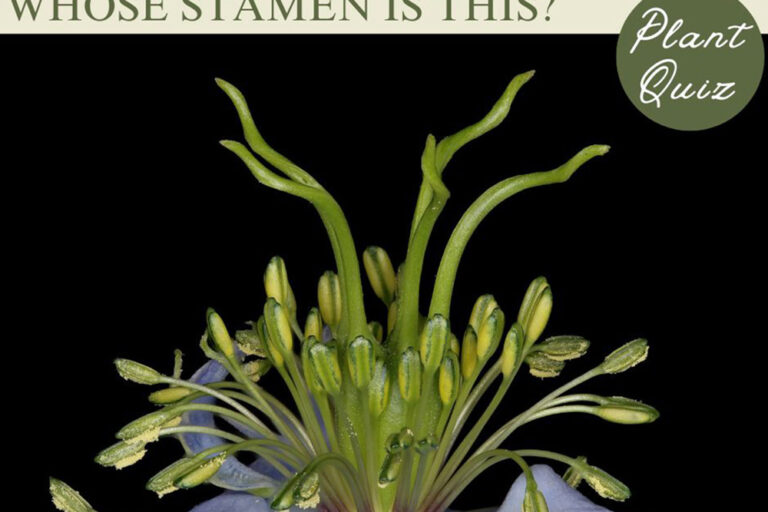

清涼感あふれる初夏の花!…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.17

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で、花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 おしべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて、雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 この雄しべの持ち主は・・・? Ian Grainger /Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 6枚の花びらの中に、雄しべが6本。雌しべは1本です。 ヒント:梅雨から夏にかけて、青紫や白の花を咲かせます。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ アガパンサス Granadeiro/Shutterstock.com アガパンサスの基本データ学名:Agapanthus africanus科名:ユリ科属名:アガパンサス属和名:紫君子蘭(ムラサキクンシラン)英名:Lily-of-the-Nile、African lily、Agapanthus形態:多年草/宿根草原産地:南アフリカ開花期:5月下旬~8月上旬草丈: 0.3~1.5m花色:白、紫、青、複色耐寒性:落葉種は強い。常緑種は半耐寒性耐暑性:強い発芽適温:20~25℃生育適温:15~30℃花もち:7~10日 アガパンサスは、すっと長く伸びた茎の先にたくさんの小さな花がつき、その独特の佇まいが印象的な花。植えっぱなしでも育つため、街中の公園や道沿い、草原や川沿いなどでもよく見かけます。 多年草で、冬でも葉が枯れない常緑種と、冬になると地上部が枯れる落葉種があります。園芸品種は300種以上と、とても豊富。1m以上に育つ大型種から、鉢栽培しやすい30~40cmの小型種まであります。 アフリカ原産というだけあって暑さに強く、高温多湿の日本の夏の間も元気に花を咲かせます。鉢植えと地植え、どちらでも育てられますが、とても太い根を張り、品種によってはかなり大きく育つため、基本的には地植えのほうが向いているでしょう。ただし、寒冷地では地植えは難しいため、小型種を鉢で管理して、冬季は室内に取り込みましょう。 丈夫で育てやすく、夏の庭を涼しげに彩ってくれるアガパンサス。ガーデニング初心者さんにもおすすめです。 アガパンサスの白花品種の鉢植え。存在感のある花は庭のフォーカルポイントとしても効果的。Del Boy/Shutterstock.com クイズ一覧はこちら!

-

観葉・インドアグリーン

葉姿に惚れる。アロイド系観葉植物の世界|プロが選ぶ注目の品種15選

観葉植物もおまかせください! 21回目を迎える観葉植物基礎講座、今回お話を伺うのは、2024年9月に世田谷区九品仏で観葉植物と多肉植物の専門店「gadintzki plants(ガディンツキー・プランツ)」をオープンさせた園芸家・関ヨシカズさん(以下、関さん)。GARDEN STORYでも、その深い知識と経験をたびたびご紹介しています。 そんな関さんが美しい葉姿に惚れ込んだのが、アロイド系観葉植物。今回の観葉植物基礎講座は、ちょっとテクニックはいるけれど、初心者でも存分に楽しむことができる「アロイド系観葉植物」の魅力をたっぷりと語っていただきました。 アロイド系観葉植物とは? アロイド(サトイモ科)の基本情報 科:サトイモ科(Araceae) 代表的な種属:モンステラ属(Monstera)、アンスリウム属(Anthurium)、アロカシア属(Alocasia)、フィロデンドロン属(Philodendron)など、いずれも観葉植物として人気が高い。 名前の意味と由来:「アロイド(Aroid)」は厳密には植物名ではなく、Araceae(アラセア)科に属する植物群をまとめて呼ぶ、園芸上の通称。語源はギリシャ語の「aron(アロン=サトイモの意)」で、日本語では「サトイモ科植物」とも表現される。 主な原産地:原産地は熱帯から亜熱帯のアジア、中南米、アフリカに広がり、特に熱帯雨林に多く見られる。湿度が高く木々が生い茂る環境に適応しており、着生やつる性など多様な姿を持つのも特徴。 開花の有無:花も咲かせるが、基本的には「花びら」ではなく、仏炎苞(ぶつえんほう)と肉穂花序(にくすいかじょ)という独特の形で咲く。 観賞価値は葉に比べると限定的だが、アンスリウムのように花そのものを楽しめる品種もある。 気根(きこん):アロイド系植物の多くは、熱帯雨林で樹木や岩に張り付きながら育つ「着生植物」。その際に発達するのが「気根」。気根は土の中ではなく、地上部(空気中)、主に茎の節部分から伸びる根で、樹皮や苔などに絡み付きながら水分や養分を吸収する役割を持つ。気根はアロイド系すべてに見られるわけではないが、樹木や岩に着生して育つ種類では特によく発達する。 モンステラの自生地アンチル諸島での様子。節から出た気根が樹木に巻き付いていることが分かる。 Photo courtesy of Tim Gilbert/Florida State University その他:米国フロリダ州マイアミにはINTERNATIONAL AROID SOCIETY(国際アロイド協会)という48年の歴史を誇るアロイド系植物の研究団体があり、品種の命名や履歴などを登録管理する機関として公式に機能している。 アロイド系四天王 アロイド系の中でも、特に観葉植物としての人気と存在感を誇るのが「四天王」と呼ばれる代表種たち。ここでは、その魅力を1つずつご紹介します。 モンステラ 写真は代表的品種の「モンステラ・デリシオーサ」 属:モンステラ属(Monstera) 主な原産地:中南米の熱帯雨林 モンステラは、大きな葉に深い切れ込みや穴が入るユニークな姿で知られ、昨今では観葉植物のアイコン的存在にもなっている品種です。ラテン語の“Monstrum(怪物・驚異)”が語源で、その名のとおり一度見たら忘れられないインパクトを放ちます。自生地では熱帯雨林の地表面に広く分布し、気根を伸ばして樹木に登りながら成長します。そのため室内栽培でも支柱を立てて登らせたり、大鉢でダイナミックに仕立てたりと、多様な楽しみ方ができます。葉の形は成長段階によって大きく変化し、若い株では切れ込みがなく丸みのある葉ですが、成長とともに特徴的な深い切れ込みや穴が現れます。この変化も人気の理由の1つで、観葉植物ビギナーからマニアまで幅広く支持されています。 写真は「モンステラ・タイコンステレーション」 また、上の写真のような斑(ふ)入りのモンステラは希少価値が高く、コレクターズアイテムとしても注目の的。斑とは、突然変異などによって葉緑素(クロロフィル)が部分的に失われ、緑以外の色が現れる現象。近年は斑入りモンステラもインテリアグリーンのトレンドとして定番化しており、カフェやショップの装飾にも多用されています。 フィロデンドロン 写真は「フィロデンドロン・ビレッタエ」 属:フィロデンドロン属(Philodendron) 主な原産地:中南米の熱帯雨林 モンステラが観葉植物のアイコンなら、フィロデンドロンはアロイド系のアイコン的存在。品種ごとの葉のバリエーションの豊富さが人気で、ハート形の可愛らしい小葉を持つつる性の種類や、切れ込みの深い大型葉を持つ種類など、900を超える品種が存在します。名前の由来はギリシャ語の「philo(愛する)」と「dendron(木)」で、「木を愛する植物」という意味。自生地ではほかの樹木に絡み付いて成長する着生植物のため、その生態が名前に反映されています。比較的丈夫で育てやすく、初心者にもおすすめできる一方、品種によってはデリケートで管理に工夫が必要なものも。この多様性こそが、フィロデンドロン最大の魅力といえるでしょう。 アロカシア 写真は「アロカシア・シルバードラゴン」 属:アロカシア属(Alocasia) 主な原産地:熱帯アジア アロカシアは、大きなハート形の葉や、矢じり状に鋭く伸びる葉など、種によって多彩なフォルムを見せてくれます。葉脈が白く浮き立つ種類や、黒に近い深緑とビロード質の葉を持つ種類などがあり、その独特な存在感からインテリアの主役にもなる植物として人気を集めています。代表種の1つであるクワズイモ(Alocasia odora)は日本でも古くから親しまれており、観葉植物の定番として、一般家庭のみならずカフェやショップの装飾にも多用されています。 アンスリウム 写真は「アンスリウム・ベイチー」 属:アンスリウム属(Anthurium) 主な原産地:中南米(コロンビア、エクアドルなど) アンスリウムは、光沢のあるハート形の葉と鮮やかな仏炎苞で知られるアロイド系植物です。赤や白、ピンクの花に見える部分は仏炎苞で、中心に立つ黄色い肉穂花序が本来の花にあたります。その独特で華やかな姿から「フラミンゴフラワー」とも呼ばれ、切り花としても世界的に流通しています。 野生のアンスリウムの花。 Photo courtesy of Tim Gilbert/Florida State University 近年はマグニフィカムやクリスタリナムなど、葉そのものを楽しむ「フォリッジアンスリウム」も人気で、インテリアグリーンの中でも高級感を演出する存在として注目を集めています。アンスリウムは、観葉植物の中でも「花と葉の両方を楽しめる二刀流の存在」として人気を不動のものにしています。 ガディンツキー・プランツ関さんが語る、アロイド系の魅力 ガディンツキー・プランツで出会う、アロイド系 アロイド系は、千円台の手頃な苗から数十万円の希少品種まで幅広いのが特徴。関さん曰く「ガディンツキー・プランツのモットーは“植物の入り口”」。初心者でも手に取りやすい価格のものを中心に販売しています。もちろん、育てていくうちに挑戦したくなる上級者向け品種も豊富にご用意。初心者からコレクターまで誰もが楽しめるラインナップが魅力です。 「アロイドは生きているアート」〜関さんが惚れた理由〜 僕がアロイド系に惚れたのは、何より葉の美しさと形の多様性。アンスリウムやフィロデンドロンの葉って、まるで“生きているアート”のようです。それに、強い日差しを必要としないから育てやすいんですよ。仕立ての楽しみ方もいろいろあって、ハンギングしたり、ビカクシダみたいに着生させて板付にしたり、モスポールに気根を絡ませて登らせたりと、本当に自由に育てられるんです。 モンステラの気根を出す性質を利用した「モスポール栽培」。この穴のあいた支柱に土を詰め込むと気根がそこに根を張り、支柱をつかむことで自生地のようにどんどん上に伸びていく。 ただ、湿度管理など栽培にコツが必要なので、どちらかというと園芸中級以上の人が楽しんでいる印象ですが、僕的には初心者の方も大歓迎!最初のうちは栽培環境を整えたり、日常の管理でいろいろ試行錯誤することがあると思いますが、観葉植物を1つ2つ育てた経験さえあれば、チャレンジしがいのある植物だと思います。当店のお客様は多肉植物を育てている方も多いですが、部屋のインテリアをブラッシュアップするには、多肉よりもアロイド系のほうが優れていると感じます。モンステラなんかは、空間をリッチにするインテリアグリーンとして、すっかり市民権を得ていますし。品種によって楽しみ方はさまざまで、中には部屋がまるで植物園の熱帯館になっちゃう方もいると聞きます。それだけ没頭しちゃうくらい、葉の美しさに魅了されてしまうんですよ。 また、アロイド系は熱帯魚や爬虫類を飼育している部屋との相性も抜群なんです。この生きたアートを、ぜひ体験してほしいですね。間違いなく魅了されるはずです! 関さんのフェイバリット・アロイド 店での取り扱いや所有の有無に関係なく、関さんが好きなアロイド系を挙げていただきました。 アンスリウム・ミシェル(Anthurium 'Michelle®') 写真提供:green.jamjam 圧倒的な葉の美しさに息を呑む、アンスリウム・ミシェル。米国のハイブリタイザー(交配家)ドク・ブロック氏が作出した交配種なんですが、2022年フロリダ州タンパで開催されたTPIEショー(熱帯植物国際博覧会)で「ベスト新開花植物」を受賞した誉れ高い品種で、流通も少ない希少種です。3号ポットサイズでも平気で3〜6万円しちゃいますが、いつかは当店でも扱ってみたいですね。 斑入りモンステラ・ホワイトモンスター(Monstera deliciosa ‘White Monster’) 撮影協力:SPICE STUDIOS DAIKANYAMA 斑入りモンステラも素晴らしい!斑が入ってくれば、それだけ繊細な管理が求められますが、やっぱり白斑が広範囲にバランスよく出た株に出会うと、ドキッとします。葉ごとに違う表情が出るのも魅力ですね。 希少性が高く、斑の入り方、樹形など、全体的にバランスのとれたよい株となると価格も普通のモンステラの2倍以上しますが、それだけに出会えたらラッキー。育てる喜びが大きい特別なモンステラです。 アロカシア・ヴェノム(Alocasia ‘Venom’) 写真提供:tiki_and_plants_ かなり特徴的な葉が美しいアロカシア・ヴェノムは、まだ日本ではほとんど流通していない幻の品種。韓国のアロイド系専門の育種家、メイソン・リー氏が、同国で発見された変異種をもとに品種改良を行い、2022年に市場デビューしたハイブリッド種です。氏によると、葉の形がMARVELのヴィランキャラクター「VENOM(ヴェノム)」の笑った口に似ているところから命名したとのこと。ヴェノムは、だいたい4万円以上する高嶺の花ですが、店で仕入れてみたいというよりは、個人的に栽培してみたいという欲求のほうが強いですね。 ガディンツキー・プランツ! おすすめ売れ筋アロイド系15選 ⚠️在庫状況は店舗に直接DMにてお問い合わせください。 アンスリウム・ベイチー(Anthurium Veitchii) 高さ:45cm 広がり幅:38cm 鉢直径:15cm(5号鉢) 価格:9,000円(税込) アンスリウム・ベイチーは、コロンビア原産のアンスリウム属の植物で、「キング・オブ・アンスリウム」とも呼ばれています。リブ(葉脈)が際立つ特徴的な葉は、その美しさを「ナローフォーム」とも称されていて、長さが最大で1.2mにも達し、深いリブが美しい模様を作り出します。その美しい葉姿と独特の雰囲気から、インテリアのアクセントにおすすめ。 アンスリウム・マグニフィカムxブラッククリスタリナム(Anthurium magnificum × blackcrystallinum) 高さ:23cm 広がり幅:23cm 鉢直径:11cm(3.5号鉢) 価格:3,850円(税込) マグニフィカムとブラッククリスタリナムという、アンスリウムの中でも特に人気の2種を掛け合わせて生まれたスペシャルなハイブリッド。自然界には存在せず、人の手による交配でのみ得られる“生きた芸術品”です。濃い深緑の葉に、クリスタリナム由来のシルバーの葉脈がくっきりと浮かび上がる姿は、まさにアロイド・コレクター垂涎。展開したばかりの新葉は赤みを帯び、やがてブロンズを経て深いグリーンへと移り変わる、そんなドラマティックな色の変化も、この品種ならではの魅力です。その存在感と芸術的な葉姿から、世界中のアンスリウム・ファンの間で「絶対に期待を裏切らないハイブリッド」と称されるほどの人気を誇ります。 フィロデンドロン・ビレッタエ(Philodendron billietiae) 高さ:59cm 広がり幅:70cm 鉢直径:15cm(5号鉢) 価格:5,830円(税込) フィロデンドロン・ビレッタエは、細長く光沢のある葉と、鮮やかなオレンジ色の葉柄(ようへい)が最大の魅力。原産地は南米アマゾン流域で、成熟株になると葉の全長が60〜90cmにも達し、ダイナミックで彫刻的なシルエットを描き出します。まるでアートのような存在感で、インテリアの主役級。海外では「statement plant(存在感のある植物)」とも評され、リビングやオフィス空間に置くだけで一気に洗練された雰囲気になります。希少性も高く、手に入れることができたら幸運ともいわれています。 フィロデンドロン・アングスティセクツム(Philodendron angustisectum) 高さ:33cm 広がり幅:21cm 鉢直径:11cm(3.5号ロング鉢) 価格:3,190円(税込) 南米原産のフィロデンドロン・アングスティセクツムは、深い切れ込みの入った葉が印象的な品種。みずみずしく光を受けて輝く緑の葉は、成長するにつれて優雅に広がり癒やしの空間を作り出します。葉は成長すると60cm近くにも達し、繊細さとダイナミックさを併せ持った存在感も魅力です。おすすめは、モスポール栽培。気根を絡ませながら伸びていく姿は、インテリアグリーンとして絶大な存在感を示します。その美しさと栽培のしやすさから、英国王立園芸協会(RHS)の「Award of Garden Merit」※を受賞している点も見逃せません。※参照:RHS Award of Garden Merit(AGM)list (Page-91) アロカシア・シルバードラゴン(Alocasia baginda ‘Silver Dragon’) 高さ:21cm 広がり幅:18cm 鉢直径: 11cm(3.5号ロング鉢) 価格:2,310円(税込) アロカシア・シルバードラゴンは、その名のとおりドラゴンの鱗を思わせる葉が最大の魅力。メタリックな銀色の葉に濃緑の脈が際立ち、まるでファンタジーから飛び出してきたかのような存在感を放ちます。原産地ボルネオで発見された際、その美しさから瞬く間に世界中のコレクターに広まり、いまでは「Jewel Alocasia(宝石のアロカシア)」として知られています。学名の“baginda”は「王」を意味し、その名にふさわしく、室内に置くだけで空間の主役となるようなオーラをまとっています。写真の株のように、出始めの葉は明るい緑色で、時間とともに芸術的な色彩へと変わっていきます。 アロカシア・バンビーノ(Alocasia amazonica ‘Bambino’) 高さ:28cm 広がり幅:22cm 鉢直径:11cm(3.5号ロング鉢) 価格:2,310円(税込) アロカシア・バンビーノは、「ミニ・アフリカンマスク」とも称される、コンパクトながら個性的な存在です。矢じり形の小ぶりな葉にくっきりと白い葉脈が走り、写真の高さ28cmほどの株でも視線を引き付けます。最大でも高さ30〜45cm程度に留まるので、狭いリビングや書斎にも映える、小型ながら十分な存在感を持つ“ちょいワイルドなインテリアグリーン”として人気です。 アロカシア・ニンジャ(Alocasia ‘Ninja’) 高さ:19cm 広がり幅:15cm 鉢直径:6.4cm(プレステラ75) 価格:1,760円(税込) アロカシア・ニンジャは、深い緑色の葉にじんわりと白い葉脈が浮かび上がる個性的な葉姿で、ベルベットのような手触りも相まって、上質でリッチな雰囲気を演出します。この品種は、アロカシア・ロングロバー(Alocasia longiloba)とアロカシア・サンダリアナ(Alocasia sanderiana)のハイブリッドとして、2020年頃に市場に登場した比較的新しい品種で、コレクターの間では「生きた彫刻」とも評されています。コンパクトなサイズながら、その存在感のある葉は静かな存在感を放ち、インテリアにエレガンスを加えてくれます。 アロカシア・スカルプラム(Alocasia scalprum) 高さ:26cm 広がり幅:29cm 鉢直径: 11cm(3.5号ロング鉢) 価格:2,310円(税込) アロカシア・スカルプラムは、フィリピンのサマール島原産のアロカシアで、1999年に正式に種として記載されました。特徴的な矢じり形の葉は深緑色で、葉脈が彫刻のようにはっきりと浮き出た立体感を持つのが特徴です。人によっては、ほかのアロイド系植物と組み合わせることで、より一層その美しさを引き立てることができる、と評されることも。浮き出た葉脈の美しさは、ぜひ一度、生で見てほしいですね。 アロカシア・ブラックベルベット(Alocasia reginula ‘Black Velvet’) 高さ:29cm 広がり幅:28cm 鉢直径: 11cm(3.5号ロング鉢) 価格:3,300円(税込) アロカシア・ブラックベルベットは、マレーシア・サバ州原産の小型アロカシアで、濃い緑からほぼ黒に見えるベルベットのような質感の葉と、白銀に浮かぶ葉脈が最大の魅力。そのコンパクトな姿から、室内でも存在感を放つインテリアグリーンとして人気が高く、観葉植物コレクターの間でも探している方が多いと聞きます。ほかのアロカシアに比べてサイズが小さいことから、限られた空間でも置きやすく、リビングや書斎のアクセントとして取り入れると映えますよ。 モンステラ・オブリクア'ペルー'(Monstera obliqua ‘Peru’) 高さ:34cm 広がり幅:37cm 鉢直径:15cm(5号鉢) 価格:10,450円(税込) モンステラ・オブリクア'ペルー'は、南米ペルー原産のモンステラ属で、葉の大部分が穴で構成されている珍しい観葉植物です。まるでレースのように軽やかで、光が透ける様子は室内でもかなり印象的なアクセントになります。希少性が高く、流通量も少ないことから、手に入れること自体が楽しみの1つとなっているのも魅力です。1鉢飾るだけで、まるで小さな熱帯雨林の一部を自宅に取り込んだかのような感覚を味わわせてくれます。 モンステラ・タイコンステレーション(Monstera deliciosa ‘Thai Constellation’) 高さ:44cm 広がり幅:43cm 鉢直径:11cm(3.5号ロング鉢) 価格:9,350円(税込) モンステラ・タイコンステレーションは、コンステレーション(星座)という名のとおり、葉に白い斑が星座のように散りばめられた美しいモンステラです。新しい葉が開くたびに斑のパターンが異なるため、育てる楽しみも尽きません。成長は通常のモンステラに比べてゆっくりで、コンパクトにまとまりやすく置く場所を選びません。また、希少性が高いため、周囲に普通のモンステラを持っている方がいた場合、「あら奥さま、宅のは斑入りざますわよ!」と、優越感を味わえるのも魅力です。 モンステラ・レクレリアナ(Monstera Lechleriana) 高さ:30cm 広がり幅:24cm 鉢直径:12cm(4号鉢) 価格:4,950円(税込) 斑の美しさが際立つモンステラ・レクレリアナは、その大きな葉に独特の切れ込みが入り、成長とともにより立体感のある葉姿を楽しめます。力強い存在感と上品な葉のフォルムから、観葉植物として人気は高く、空間をエレガントに演出してくれます。一般的なモンステラと比べて葉の成長が緩やかで、仕立てる楽しみもじっくり味わえます。希少性が高く流通量も限られるため探している方は多く、入荷したら瞬時に売れてしまう観葉植物としても知られています。 コロカシア・ヒロビューティー(Colocasia ‘Hiro Beauty’) 高さ:24cm 広がり幅:25cm 鉢直径:11cm(3.5号鉢) 価格:2,970円(税込) コロカシア・ヒロビューティーは、ビューティーという名が示すとおり、圧倒的なビジュアルの美しさが際立っています。矢じり形の葉が特徴のアロカシアと異なり、大きなハート形でトロピカル感あふれるコロカシアの葉の特徴を踏襲しつつ、迷彩のような模様がこの品種を特徴づけており、その美しさから観葉植物コレクターの間でも注目されています。成長すると葉の迫力が増し、インテリアに亜熱帯ジャングルのようなワイルドなテイストが加わります。希少性も高く、手に入れること自体が特別な体験となるでしょう。 カラジウム・ブラックバタフライ(Caladium ‘Black Butterfly’) 高さ:45cm 広がり幅:38cm 鉢直径:15cm(5号鉢) 価格:9,000円(税込) 熱帯アメリカ原産のカラジウム・ブラックバタフライは、その独特な黒っぽい葉色と、まるで血管のように命を宿すかのような、生命力あふれる葉脈が特徴的。名前のとおり、蝶が羽を広げたような形状の葉は、室内に置くだけで強い存在感を放ちます。葉の表面は濃い紫や黒に近い色合いで、光の当たり方によって表情を変えるため、見る角度によって印象が異なるのも魅力です。熱帯原産のカラジウムの中でも、ブラックバタフライは特にコントラストが鮮明で、1鉢置くだけで、部屋の中でどこか気高い雰囲気を醸し出します。 カラジウム・マッチャ(Caladium ‘Matcha’) 高さ:36cm 広がり幅:22cm 鉢直径: 11cm(3.5号ロング鉢) 価格:1,650円(税込) カラジウム・マッチャは、この独特の葉色から、“Matcha(抹茶)”と名付けられたとされています。ハート形の葉にその淡い抹茶色のグリーンが広がり、散りばめたような赤い斑模様がアクセントになった、とても印象的な見た目のアロイド系です。葉の柔らかい緑色にポップで個性的な赤のコントラストが室内空間を彩ります。海外では、‘Matcha’よりも”Elephant Ear(象の耳)”と呼ばれることが多く、熱帯植物として不動の人気があります。 アロイド系大好き! 『みなりん』さん流インテリア術 ここでは、観葉植物系インスタグラマーminas_greenheimこと『みなりん』さんの実例を通して、アロイド系植物のインテリアでの魅せ方をご紹介します。 みなりんさんがアロイド系の栽培を始めたのは、6年前に自宅を建てたのがきっかけ。数ある観葉植物の中で彼女がアロイドに最も惹かれた理由は、インスタグラムで見たインテリア系投稿でした。フィロデンドロンがモスポールを力強く登る姿に圧倒され、以来、当時は流通が少なかった斑入りアロイドを手に入れるなど、知らず知らずのうちにアロイド沼の住人になったそうです。今回は、みなりんさんがどのようにアロイドをインテリアに取り入れ、魅せているのか、その工夫をのぞいてみましょう。 吊って良し アロイド系の中でも、オブリクア・ペルーのように横に広がるタイプのものは、ハンギングで楽しむのも1つの方法ですが、みなりんさんは、小さめのモンステラを鉢のまま吊すという発想を取り入れていて、インテリアグリーンに対する柔軟なセンスを感じさせます。このアイデアは見た目にも面白く、実際に真似したくなる方も多いはず。吊すことで空間に立体感が生まれ、植物自体の魅力をより引き立てる工夫になっています。 鉢底穴にワイヤーを通してバランスを取り、フックを作っている。 登らせて良し 市販のモスポールだと高さに限界があるため、みなりんさんはホームセンターで購入した防護ネットをカットして結束バンドで留めた自作のモスポールを使って、アンスリウムを天井近くまで登らせる大胆な試みを行っています。自作モスポールによるディスプレイ方法は海外のアロイド系投稿でも人気で、みなりんさんのインテリアに対するグローバルな視点がうかがえます。さらに、部屋の白いカラーテイストに合わせて素材も白で統一するなど、細部まで計算された演出もさすがです。高さを活かすことで、植物が持つ力強さと空間の奥行きを同時に楽しめるインテリア術になっています。 置いて良し アンスリウム・ロムズレッドを、シンプルに鉢植えのまま置くスタイルも印象的。特に、白い床と壁、そしてウッドのファニチャーとの親和性が抜群で、アンスリウムのダークカラーの葉が引き立っています。鉢のデザインもシンプルで、植物そのものの美しさを際立たせる効果があります。このように、シンプルに置くだけのディスプレイにしたアロイド系は、空間に落ち着きと洗練をもたらします。特に、ロムズレッドのように濃色の葉はシックなアクセントとなり、部屋の雰囲気を引き締める効果があります。 アロイド系観葉植物の育て方・管理のコツ 基本的な育て方 アロイド系は「中級以上向け」というイメージを持たれがちですが、実際には基本を押さえれば初心者でも十分に育てることができます。以下の大切なポイントを押さえておけば大丈夫! POINT✨【光】 アロイド系のほとんどの種類が直射日光を苦手としていますが、日陰で育つ植物というより、やわらかな光と風を好む植物です。 フィロデンドロンなどは耐陰性が強いため、玄関でも育てられると紹介されることがあります。しかし窓がなく、まったく日が入らない場所では健康には育ちません。窓のない場所では植物育成用LEDライトを導入するとよいでしょう。また、玄関のように空気がこもりやすい場所では、年間通してサーキュレーターで風を動かしてあげるのも効果的です。 POINT🌡️【温度・湿度】 温度は高めを保つことが理想で、寒さには弱いため注意が必要です。特に、冬でも20℃以上を保つのが理想。ただし、⚠️暖房器具の温風が直接当たる環境は厳禁です。さらに重要なのが空気中の湿度。一般的には60〜70%が望ましく、冬でも最低50%は欲しいところです。このため、乾燥しやすい冬場は加湿器を使うのがベストですが、用意できない場合は1日2〜3回の葉水でもある程度の補助になります。ただし葉水だけでは空気中の湿度を十分に高められないため、あくまで補助的なケアとして行いましょう。 POINT💧【水】 アロイド系は多湿を好みますが、用土が常に濡れていると根腐れの原因になります。根は普通の植物と同じく、「湿る・乾く」のリズムが大切です。 用土が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷりと水を与える、これが年間を通しての水やりの基本。ただし、冬場は成長が鈍るため鉢内の乾きも遅くなります。このため、冬場の水やりは用土が完全に乾くタイミングを見計らいながら行いましょう。 アロイド系特有の2大注意点(根腐れ・葉焼けなど) ☀️直射日光 アロイド系観葉植物を栽培する上で、まず注意したいのは直射日光です。強い日差しに当たると、葉が焼けて茶色く変色してしまいます。特に斑入り品種は、白や黄の斑部分が葉緑素が少ないためダメージを受けやすく、焼け痕が残りやすいです。 理想はカーテン越しのやわらかな光や、木漏れ日のような環境。南向きの窓辺ならレースカーテンを使用し、東向き・西向きなら日差しが強い時間だけ遮光しましょう。屋外の場合も同様で、真夏の直射は避け、50%程度の遮光ネットや半日陰に置くと安心です。直射日光を避けつつ、十分な柔らかい光を与えることが美しい葉姿を保つコツです。 🦠根腐れ アロイド系観葉植物は空気中の湿度を好みますが、土が常に湿っている状態は避けましょう。根が呼吸できなくなると短期間で株が弱り、最悪の場合は枯れてしまいます。このため、水やりの際に受け皿に水が溜まったままにならないよう注意しましょう。 水やりの基本は前述のとおり、「乾いたらたっぷり」がポイント。多湿な空気環境とメリハリのある用土の乾湿サイクル、この両立が元気に育てる秘訣です。 アロイド系観葉植物のよくある質問とトラブルQ&A Q1.モンステラの茎が育ちすぎて樹形が乱れてしまっている場合の対処法は? A1. 基本は剪定で対応します。乱れて整わなくなった部分は、茎の根元から思い切ってカットしましょう。切った部分からは再び新芽が出てくるので、同じように乱れないよう、若芽のうちにワイヤーなどで葉の向きを誘導し、全体の姿を整えてあげるとよいでしょう。ちなみに、カットした茎は挿し木に利用できます。モンステラは生命力が強いため、比較的容易に発根し、株を増やすことも可能です。 Q2.アンスリウムの葉の先端が茶色くカサカサしてきました。 A2. 葉が変色するのは、植物からのストレスサインです。アロイド系の場合、その多くは空気中の湿度不足が原因で起こります。園芸の基本は「その植物に合った環境を整えること」。アンスリウムをはじめアロイド系は、原産地の熱帯雨林のように湿度の高い環境で自生しているため、室内でも湿度を十分に確保することが大切です。具体的には、加湿器を設置するか、決まった回数にこだわらず、気づいたときに葉水をしてあげましょう。1日2〜3回と前述しましたが、加湿器がない場合のそれは最低ラインで、葉水は多ければ多いほどよいでしょう。これにより、ほかの葉への症状の広がりを防ぐことができます。すでに変色した葉は、根元から切り取って問題ありません。 Q3.葉がたくさん落ち始め、全体的にしんなりとしてきて元気がありません。 A3. 根腐れが起きている可能性があります。アロイド系は高温多湿を好みますが、根は一般的な草花と同じで、土の中が常に湿った状態だと腐敗してしまいます。確認のため、株を鉢から抜いて根をチェックしましょう。 本来は白や明るい茶色をしている根が、黒く変色したりドロドロに崩れている場合は根腐れです。その場合は清潔なハサミやカッターで変色部分を切除し、新しい土に植え替えます。根腐れ防止効果のあるゼオライトを少量混ぜ込むのも効果的です。植え替え後は、新芽が出てくるまで風通しのよい明るい場所に置き、水やりは控えめにして乾かし気味で管理してください。 Q4.アロイド系はペットのいる環境でも栽培できますか? A4. アロイド系植物の葉や茎には毒性物質(不溶性シュウ酸カルシウム)が含まれており、ペットが口にすると刺激や炎症、嘔吐などを起こすことがあります。このため、ペットがいるご家庭では、ペットの手の届かない場所で管理したほうがよいでしょう。万一茎や葉をかじったり誤飲した場合は、症状の有無にかかわらず早めに医療機関に相談することをおすすめします。参照:ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)(一例としてアロカシアの記述項) まとめ|アロイド系植物で“暮らしに冒険を” 個性的な葉姿と力強い生命力をもつアロイド系は、育て方のコツさえ押さえれば初心者でも楽しめる観葉植物です。直射日光や根腐れといった注意点はありますが、それをクリアすれば日々の暮らしに彩りと発見をもたらしてくれます。湿度や光、風といった環境を工夫しながら付き合うことは、小さな探検のようなもの。熱帯雨林を思わせるダイナミックな姿は、インテリアの主役にもなり、暮らしにちょっとした冒険心を加えてくれるはずです。あなたの部屋にも、ぜひ1鉢のアロイド系を迎えてみてください。

-

人物

「庭は結果よりプロセスを楽しむ場所」―女優・黒谷友香の庭づくり時間Vol.4|黒谷流・庭づくりの極意

黒谷流! 庭づくりを楽しみながら続けるための4つのコツ 前の回(Vol.3)で黒谷友香さんが語っていたように、庭は一度作って完成ではなく、長く付き合っていくもの。続けるからこそ見えてくる景色があります。 絶賛庭づくり奮闘中の黒谷さんに、自身が考える“庭づくりを楽しみながら続けるためのコツ”を伺ったところ、4つの答えが返ってきました。 ①失敗を恐れない! とにかくやってみる 庭づくりには失敗がつきもの。植物が枯れたり、デザインがうまくいかないこともあります。でも、それも経験のひとつ。 「まずはやってみること。失敗があっても次に生かせる場があるんです」 ②自分が楽しむことを忘れない 作業中は大変でも、振り返れば楽しかったと思える記憶が残ります。成果を楽しみにするだけでなく、庭づくりの過程でも自分の気持ちが動く瞬間を大切にするのが続ける秘訣。 「庭は結果だけでなく、プロセスを楽しむ場所。だからこそ長く続けられます」 ③つながりを楽しむ 庭づくりは花や木そのものだけでなく、日常の暮らしにもリンクして楽しみをくれます。例えば、花柄のカップ&ソーサーや洋服、家具などが気になるようになったり、暮らしの中に自然を感じるセンサーが働くことで、喜びも増えていきます。さらに、黒谷さんは庭に息づく微生物や生き物を通して“自分も自然の一部”だと実感するようになったそうです。 「自然とのつながりに気づくと、毎日がもっと豊かになります」 ④格好から入るのも大事 お気に入りの庭道具や服を用意することで、やる気もアップ。こだわりのハサミやグローブなど、使う道具次第でテンションも効率も上がり、安全性にも影響します。 「自分のお気に入りや自分なりのこだわりがどんどん増えていくのも、ガーデニングの楽しみのひとつかもしれません」 誰でも始められる「自分の庭」 これからガーデニングを始めようとしている方や、始めたいと思いつつ踏み出せない方へ、黒谷さんからメッセージをいただきました。 「ちょっとでも興味があったら、とにかく行動してみることです。道具でも植物でも、まずは1つ買ってみるとか、イメージの写真を集めて携帯にストックしてみるとか…。失敗してもいいんです。ちょっとでも行動することが次につながります」 黒谷さん自身の“マイファーストガーデニング”は、上京したての19歳の頃、一人暮らしのマンションのベランダに好きな雑貨を少しずつ置き始めたこと(Vol.1参照)。いつまでも忘れられないその“初めて”の体験や、その時の楽しいと思った気持ちが、今につながっていると言います。 「今日の撮影で、シェードガーデンづくりを手伝ってくれたスタッフの女の子は、植物の苗を土に植え込むのは初めてだって言っていました。彼女にとって今日はデビューの日。その初めての体験は彼女の中で忘れられない思い出になって、このシェードガーデンにも愛着を持ってくれると思うんです」 スタッフの女性にとって、きっかけは仕事だったとしても、場所が自分の庭でなかったとしても、土いじりという行動ができたことは、次の何かにつながるかもしれません。少なくとも何もしたことがなかったときよりは、第一歩目の体験が自信になっているはずです。 「居場所とか、心の拠り所となってくれるのがガーデニング。男女問わず何歳からでも始められ、何歳になっても続けられるのもガーデニング。いい運動になって健康維持にもつながります。まだ踏み出せていない多くの方にも、少しずつ行動を重ねて、気持ちを注げる自分だけの空間を見つけていただけたらいいなと思います」 『友の庭』の植物たち〜夏編〜 3月から本格的に庭づくりを始めて約5カ月。真夏の太陽に照らされた8月の『友の庭』では、猛暑を凌ぐように色とりどりの植物が華やかに咲き誇っていました。 その一部を写真でご紹介します(全て2025年8月13日撮影)。 ルドベキア(開花期:7〜10月) サルビア(開花期:6〜11月) オカトラノオ(開花期:7〜8月) カラミンサ(開花期:5月中旬〜11月上旬) バラの花壇(開花期:5月中旬〜6月上旬、6月中旬〜11月 ※品種による) クサギ(開花期:7〜9月) バーベナ(開花期:5月中旬〜11月上旬) ブルーベリー(収穫期:6月〜9月上旬) エキナセア(開花期:6月中旬〜8月) レモングラス(収穫期:6〜10月) ミントガーデン:アップルミント、ペパーミント、パイナップルミント、モヒートミント(収穫期:4〜10月) ローズマリー(収穫期:4〜11月 ※冬も少量なら可) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ここまで4回にわたって、黒谷さんが挑む庭づくりと番組『黒谷友香、お庭つくります』のご紹介をしてきました。 この庭は黒谷さんにとって、 「自分を受け入れてくれる場所、みんなの想いが入っている豊かな場所、そして五感を刺激してくれる場所」 女優として立つ舞台とはまた別の、ありのままの黒谷さんに輝きを与えてくれるもう一つの大切なステージなのです。 ぜひ、番組を通して『友の庭』の成長を見守り、そして一緒にガーデニングを楽しみませんか? これが私の愛用ガーデニングツール! ④ 〜寄せ植えボックス〜 黒谷さんご愛用のガーデニングツールのご紹介第4弾は、寄せ植えボックス。ガーデンDIYプロデューサーのERIさんの指導を受けながら、黒谷さん自身が作り、アンティーク調に色付けしたものです。 このボックスの取っ手は、5年以上前にお気に入りのショップの閉店セールで思わず買ってしまったもの。いつかどこかで使う! と想像して、こういうアンティークのものをついつい集めてしまいがちなんだそう。やっと使えるチャンスが来ましたね。大きさも風合いもぴったりです。 寄せ植えボックスとして制作しましたが、普段はインテリアとしてそのまま飾っています。 制作時は寄せ植えボックスとして飾っていました。※提供写真 ちなみに、庭につながる建物壁面に埋め込まれたステンドグラスも、以前気に入って購入したもの。この家のこの場所にぴったりとハマり、「買っておいてよかった!」としみじみ思ったそうです。 黒谷さんの後ろにあるグリーンのステンドグラスが、以前から持っていて、この場所にぴったりハマッたというもの。※提供写真 次回の『黒谷友香、お庭つくります』放送内容は… ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 次回、10月4日(土)10:00〜10:30に放送予定の『黒谷友香、お庭つくります』は「コニワ」づくり。 最近、住宅地などでニーズが高まっているのが、小さなスペースを有効活用して作る「コニワ(小庭)」と呼ばれる小さめの花壇。今回、黒谷さんはJAG(ジャパンガーデンデザイナーズ協会)副会長の吉田祐治さんのアドバイスを受けながら、秋の紅葉をテーマにしたコニワを作ります。 使った植物は、ヒューケラ、ベンケイソウ、イワナンテン、ブルーベリー、ケイトウなど。土壌づくりから始まり、植物のレイアウト決め、植え付けの仕方などのポイントを吉田さんに教わりながら、枝で縁取られた130×65cmほどの可愛いコニワが完成! 作り方のコツなどは、ぜひ放送をご覧ください。 BS11『黒谷友香、お庭つくります』放送日時:毎週土曜日 10:00〜10:30 (アンコール放送:毎週木曜日17:59〜18:27)番組HP:https://www.bs11.jp/education/kurotani-oniwa/見逃し配信:BS11+、YouTube、TVer、U-NEXT番組公式SNS: 【X】@BS11_oniwa_0405 【Instagram】@bs11oniwa

-

ストーリー

「庭はその作り手を表している」―女優・黒谷友香の庭づくり時間Vol.3|『友の庭』と共に育つ未来

庭の名前に込められた想い 訪問者を出迎えてくれるバラのアーチ。 本格的な庭づくりが進む中、黒谷友香さんは庭に名前をつけました。その名も『友の庭』。その名前に込めた想いについて、黒谷さんは番組『黒谷友香、お庭つくります』の中でこう語っています。 「 “友”は私の“友香”という名前の一文字を使っています。“自分の居場所の庭”という意味もありますし、番組をご覧の皆さんと一緒に、庭を共通のものにして楽しんでいきたい、という意味も込めて“友の庭”にしました。いろいろな方に訪ねていただけるような庭にしたいなと思っています」 『友の庭』の入り口には、こんな素敵なネームプレートも。 5月に放送の回で、黒谷さんがガーデンDIYプロデューサーのERIさんと一緒に作ったお手製ネームプレートです。水だけで固まるインスタントセメントに、茶色や山吹色のセメント専用着色剤を混ぜ、さらにザラザラとした質感と自然な遺跡の風合いを出すために砂を混ぜて作りました。 左下のレンガ風の彫刻は黒谷さんが自ら描き入れ、文字の仕上げはERIさんが行って完成した合作。庭の看板として風格ある存在感を放っていました。 完成しないからこそ面白い、庭づくり 2025年8月の『友の庭』。 これまで、パーゴラとベンチの設置に始まり、土づくり、花壇、小道、バラのアーチ、実のなる柵、ハーブガーデン、そしてシェードガーデンも完成し、着実に進化を遂げている『友の庭』。理想とする庭の完成形まで、現在何割くらいのところまで進んだかを尋ねたところ… 「まだまだ全然です! 終わりがありません!」 と即答。完成がなく、どこまでも挑戦の余地があるのがガーデニングのいいところなのかもしれませんね。 「とにかくやってみて、失敗もして、学んで、途中で変更してもOK! 以前、番組で訪れた長野県の『GARDEN SOIL(ガーデンソイル)』さんで“庭はその作り手を表している”と言われたことがあります。『友の庭』にはハーブがあって、バラもあって、自然に育つ樹木もあればシェードガーデンもある。さまざまな人の知恵と手を借りながら、庭も私自身も、まだまだこれから一緒に成長していく。この先に何があるんだろうと、人生のようなワクワクする庭づくりを続けていけたらいいなと思います」 多くの人に愛されながら作り上げられていく彩り豊かなこの庭は、まさに作り手である黒谷さんの人となりを表しているのでしょう。 ハーブガーデンや柵も、プロのアドバイスを受けながらみんなで作り上げたもの。 この庭で叶えたい夢は? 『友の庭』で叶えたい夢を伺いました。 「野菜の畑とか、ビオトープとか、やりたいことはまだたくさんあります。池があったら、ハスなどの水辺の植物も育ててみたいです。そんなふうにどんどん次の目標を追い求めていくのが楽しい。歳を重ねておばあちゃんになっても、そうでありたいです」 黒谷さんは、今年5月公開の映画『ゴッドマザー〜コシノアヤコの生涯〜』でファッションデザイナーのコシノヒロコさん役を演じ、実際にコシノヒロコさんとお会いする機会があったそう。現在88歳のコシノさんは、パワフルでエネルギーに満ち溢れていたと言います。 「米寿を“新たなスタート”とおっしゃっていたコシノヒロコ先生は、私の憧れです。40年後、私はどうなっているか…そう考えたとき、一緒に成長してきた場所があるって、私にとって大事なことだなって思うんです。家族もそうですが、場所としてこの庭があることがいいなって」 『友の庭』を訪れる専門家の先生方は、皆さんこの庭を見て「食べられる植物が多くて面白い」と驚かれるそう。この日の撮影でも、園芸研究家の矢澤秀成さんが、クワやヤブガラシ、ヨモギ、ノビルなどを見つけては食べ方や活用方法を語っていました。もともと雑木林だったこの庭の土に、そういう素質があるのでしょう。 シェードガーデンを作るために掘り返したエリアから出てきたのは、ノビル。矢澤さん曰く、食べてもラッキョウのように美味しく、アリシンという成分のおかげで疲労回復などが期待できるほか、他の植物と一緒に植えることで害虫や炭疽病予防の効果があるとのこと。『友の庭』ではハーブガーデンに植え直すことに。 雑草として扱われる植物も、矢澤さんから見たら美味しい食材に。(上:ヤブガラシ、下:ドクダミ) サンショウは実が食べられるのはもちろん、“自然農薬”として活躍してくれると矢澤さん。 「もともとあるこのお庭の素質を生かしながら、自分なりのエッセンスを加えて成長させ、共に歳を重ねていきたい。私の趣味と言いながら、逆に自然に付き合ってもらっている感覚です。自然という相手が偉大だから、どんどん遊ばせてもらえています。でも、今日矢澤さんから聞いた言葉、『人間が作ったものは、人間が面倒をみてあげる』ということも忘れてはいけない。大自然に手を加えた責任は、最後まできちんと負って向き合っていかなければと思いました」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 黒谷さんが抱くこれからの『友の庭』への想いをご紹介しました。次回Vol.4では、黒谷流・庭づくりを続ける極意やガーデニングを始めたいと思っている方へのメッセージをご紹介します。 これが私の愛用ガーデニングツール! ③ 〜エプロン〜 黒谷さんご愛用のガーデニングツールのご紹介第3弾は、エプロン。爽やかなインディゴブルーに縦ストライプのアクセントが印象的なヴィンテージ感あふれるこちらのエプロンは、ラルフローレンのもの。「ラルフローレンが好きで、可愛くてとても気に入っているので、ガーデニング用ではないかもしれないけれど、庭作業のときに愛用しています」と黒谷さん。 こちらの茶色いエプロンは、番組で『GARDEN SOIL』さんを訪れた際に購入したガーデニング用のもの。風合いが好きで、ハサミを入れるなどして活用しているそうです。 次回の『黒谷友香、お庭つくります』放送内容は… ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 次回、9月27日(土)10:00〜10:30に放送予定の『黒谷友香、お庭つくります』は、夏の雑草除去スペシャル! アドバイザーには、御殿場秩父宮記念植物園や善光寺庭園など全国の植物園の監修やヘッドガーデナーを務めている園芸研究家の矢澤秀成さんをお迎えし、黒谷さんにとって“目から鱗”の雑草対策を実践していきます。 巷で噂される「雑草除去あるある」。次の4つの方法のうち、雑草対策として本当に効果があるのはどれなのかを、実際に検証! 検証① 雑草に熱湯をかけるのは効果あり?検証② 雑草にお酢をかけるのは効果あり?検証③ 雑草に重曹をかけるのは効果あり?検証④ 雑草に塩水をかけるのはいいの? 酢を雑草にかけてみる黒谷さん。 果たして結果は…? ぜひ9月27日の放送をご覧ください! またこの回では、夏場の鉢植えの水やりの正しい方法や極意を矢澤さんが解説。 さらに、肥料についても、 ・米の研ぎ汁はそのままかけていいの?・卵の殻って効果的なの? といった疑問に丁寧に答えてくださっています。 お見逃しなく! BS11『黒谷友香、お庭つくります』放送日時:毎週土曜日 10:00〜10:30 (アンコール放送:毎週木曜日17:59〜18:27)番組HP:https://www.bs11.jp/education/kurotani-oniwa/見逃し配信:BS11+、YouTube、TVer、U-NEXT番組公式SNS: 【X】@BS11_oniwa_0405 【Instagram】@bs11oniwa

-

ストーリー

「雑草は友だち!?」―女優・黒谷友香の庭づくり時間Vol.2|プロのアドバイスで変わった庭づくりの視点

失敗も成功もありのままを視聴者に届けたい グリーンギャラリーガーデンズ(八王子)を訪れ、JAG(ジャパンガーデンデザイナーズ協会)副会長の吉田祐治さんと今後の庭づくりの計画を練る黒谷さん。※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 2025年4月5日に放送開始したBS11の番組『黒谷友香、お庭つくります』。黒谷友香さんが「理想の庭って何?」と悩むところから始まり、プロのガーデンを訪れてはヒントを得て自身の庭で実践し、自ら土にまみれ、汗をかきながら基礎から庭に手を入れていく…。 そんな試行錯誤のリアルな様子をありのままに届けているのが、この番組の魅力。視聴者も一緒に庭づくりをしているようなワクワク感があります。 「これまでは自分たちの知識と経験だけで庭づくりをやってきたので、植物が枯れてしまってもその原因がはっきり分からないままでした。でも番組が始まってからは、『これは水枯れ』『これは虫』などと、すぐに専門家の方に原因を教えていただくことができます。植物を植える際も、周囲にある木の様子などを見て、その場所の特性を考慮した上で植える植物を決めていきます。毎回毎回プロの方が長年の経験から得た知識などを教えてくださるので、私自身、本当に勉強になりますし、それをそのまま視聴者の皆さまにもお届けできて、皆さまのお庭のお悩み解決にもつながっていることがとても嬉しい」(以下、「」内は黒谷さん談) 園芸デザイナー・三上真史さんと一緒に、野放し状態だったハーブガーデンを再生させました。※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 毎回、学びと発見にあふれた内容に“見ていて楽しい”“勇気づけられる”など、視聴者からも多くのコメントが寄せられているそうです。 プロのアドバイスで「目から鱗」 番組を通してプロのガーデナーから直接学ぶことの中には、黒谷さんにとって“目から鱗”のことも! その1つが雑草対策でした。この回にアドバイザーとして登場したのは、園芸研究家の矢澤秀成さん。その目から鱗の雑草アドバイスとは… ●「雑草を抜いて土をふるい落としていませんか? それNGです」●「雑草は土の状態を表すシグナルです」●「雑草は土づくりに役立ちます」●「雑草の中には、おいしく食べられるものもありますよ」●「雑草を暮らしに役立てましょう」 「これまでは雑草といえば、土の中に鎌を入れて根っこから取らなければ! と必死に根こそぎ刈り取り、土が見えるようになって『あースッキリした!』と満足していました。でも、まさに今日の収録で、それは間違いだった! と知って、びっくり! 雑草を敵視していましたが、見方がガラッと変わりました」 雑草取りに励む黒谷さん。 『雑草は友だち。雑草、ありがとう』という矢澤さんの言葉に、まさに目から鱗の黒谷さんでした。 「番組初期の頃に、バイオネストを作ったことも貴重な体験でした。それまでは落ち葉の掃除が大変で大変で。それが今では、この庭で出た枯れ木や草は全てバイオネストにバンバン入れています。先ほど見たら、ちゃんと土になっていました。良い循環ができています」 庭に落ちていた枝などで作ったバイオネスト。※提供写真 中に枝や落ち葉を入れて寝かせれば、ふかふかの腐葉土になっていきます。※提供写真 変化したガーデニングの楽しみ方 専門家の方からいただくアドバイスや教えを通して、庭づくりや自然に対する向き合い方が変わったという黒谷さん。 「ついつい出来上がったものの綺麗さに目が行きがちだけれども、もっと深いところから考え、もっとゆっくり待つことがガーデニングの醍醐味と思うようになりました。綺麗に完成した状態だけを楽しみにするのではなく、土づくりや環境と向き合いながら本質を見極めて、完成にたどり着くまでの過程をじっくり楽しみ、大きく構えて待つ。それが、ガーデニングを長く楽しむ秘訣だと気づきました」 黒谷さんは番組の中で、憧れだったレンガをアクセントにした“小道づくり”や、初めての“バラのアーチづくり”に挑戦しました。自分で植えたグラウンドカバーの植物が時間が経って自然とレンガに這うようになった様子や、つるバラが理想どおりにアーチに絡んで徐々に伸びていく様子を見ると、「自分にもできるんだ」という自信につながります。 小道のレンガに自然と這うエンジェルクローバー。 念願のバラのアーチも完成。京成バラ園で購入した淡い藤色のつるバラ‘レイニーブルー’を植栽しました。 「『できた!』という達成感も嬉しいけれど、それを待つ時間も楽しいのだと思えるようになりました。これまでは、“焦り”が失敗のもとになっていたのだと思います。成果ばかり求めて、土づくりもせず、“良い土”と聞けばその環境に合っているかも調べずにどこにでも使う…それでは育つものも育たないな、と今なら分かります」 ありのままを伝える番組…ウラ話はある? 黒谷さんに番組の裏話や撮影秘話があるかを訊ねたところ、悩みも失敗も試行錯誤もありのままを伝えているから、なかなか思い浮かばないとのこと…。 「強いて言うなら、本当はもっと時間がかかっている! ということかな。30分の番組に凝縮されていますが、本当は何時間もかけて汗水流して取り組んでいます。ヘアメイクさんやスタイリストさんも含むスタッフ総動員で作業した時もあります。でも、その様子もちゃんと放送されていたから、やっぱりありのままの番組ではありますね」 実際に、5月に放送された「小道づくり」の回では、雨雲レーダーを見て迫り来る大雨のタイムリミットに追われながら、スタッフを含む総勢20名ほどで全長約30mの小道づくりのために地面を削り、砕石を運んで流し入れる様子が放送されています。 波乱の小道づくりの全貌、ぜひ見逃し配信でご覧ください! 過酷なコンディションの中、みんなで力を合わせて完成させた全長約30mの小道。ランダムに並ぶレンガとグラウンドカバーがアクセントに。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 黒谷さんが番組を通して学んだこと、変化した庭づくりとの向き合い方をご紹介しました。次回Vol.3では、“これからの私と庭”について語っていただきます。 これが私の愛用ガーデニングツール! ② 〜剪定バサミ〜 黒谷さんご愛用のガーデニングツールのご紹介第2弾は、ガーデニング用のハサミ。以前、新潟・燕三条の産業にフォーカスした番組で、「TAKAGI」の会社を訪問した際にいただいたハサミの使い勝手がとてもよく、それ以来リピートし続けてもう何代目かになっているというのが、上の写真のハサミです。 そしてこちらのハサミは、今回の番組撮影で京成バラ園を訪れた際に購入したもの。京成バラ園育種家の武内さんに「ハサミ、持っていますか?」と聞かれて、バラ専用のハサミのことだと思い「持っていません」と答えたところ、おすすめされたのが、「おの義刃物」の剪定バサミ(180mmサイズ)。購入してから「特にバラ用ではなかった! それなら持っていた」と気づいたというウラ話も。20,400円の高級アイテムが黒谷さんのお気に入りラインアップに加わりました! ちなみに、ウラ話をもう1つお聞きしました。 黒谷さんが番組内で愛用している赤いグローブ。 なぜこの色かというと、赤が「BS11」のテーマカラーだからだそうです! 次回の『黒谷友香、お庭つくります』放送内容は… ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 次回、9月20日(土)10:00〜10:30に放送予定の『黒谷友香、お庭つくります』の内容は、シェードガーデンづくり。 アドバイザーに、御殿場秩父宮記念植物園や善光寺庭園など全国の植物園の監修やヘッドガーデナーを務めている園芸研究家の矢澤秀成さんをお迎えし、実際に雑草取り、土づくり、植物の配置計画、植え込み…と作業を進め、シェードガーデンを完成させていきます。 植物は、神奈川県の県立公園 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』を訪れて学んだシェードガーデンに向いている4種をセレクト。ホスタ、アスチルベ、ヒューケラ、ささゆりでつくるシェードガーデンやいかに!? BS11『黒谷友香、お庭つくります』放送日時:毎週土曜日 10:00〜10:30 (アンコール放送:毎週木曜日17:59〜18:27)番組HP:https://www.bs11.jp/education/kurotani-oniwa/見逃し配信:BS11+、YouTube、TVer、U-NEXT番組公式SNS: 【X】@BS11_oniwa_0405 【Instagram】@bs11oniwa

-

花と緑

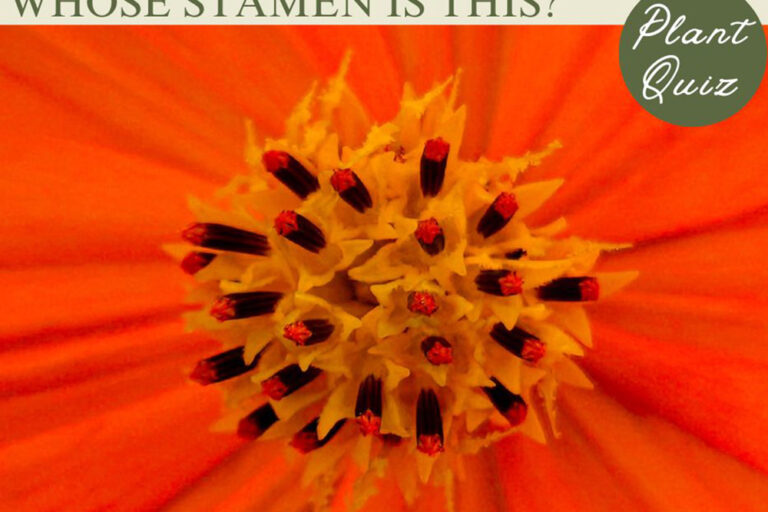

日本の秋の風物詩!…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.14

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で,花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 雄しべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 この雄しべの持ち主は・・・? Kulisara chaingam/Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 黒っぽく見えている部分が、筒状に合わさった5本の雄しべです。その中を貫通するように雌しべが伸びていきます。 ヒント日本では秋の花として親しまれていて、群れ咲く姿は圧巻です。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ コスモス Nitr/Shutterstock.com コスモスの基本データ 学名:Cosmos bipinnatus科名:キク科属名:コスモス属和名:秋桜(アキザクラ)英名:Cosmos形態: 一年草原産地:メキシコ開花期:6~11月草丈:50~120cm花色:赤、ピンク、黄、オレンジ、白、複色耐寒性:弱い耐暑性:普通花もち:5~10日 コスモスは、昼間の時間が短くなり始めると開花する短日植物です。生育適温は15~30℃で寒さには強くありませんが、日当たりと風通しがよい場所であれば、あまり土質を選ばずに育ちます。こぼれ種で翌年花をつけるほど強くて育てやすい花なので、ガーデニング初心者にもおすすめです。 一年草で、春から夏にタネを播くと、日が短くなる秋に開花します。早生品種は春にタネを播き、夏から開花を楽しむことも増えていますが、晩生品種は、早い時期に播くと草丈が高くなりすぎるため、8月に入ってから播くとよいでしょう。 和名を秋桜(アキザクラ)といい、日本では秋になると各地でコスモスが見頃を迎え、広い高原を埋め尽くすように咲く色とりどりの花々が訪れる人を魅了します。風に軽やかに揺れる風情豊かな情景は、まさに日本の風物詩です。 国営昭和記念公園のコスモス。nobutaka.k/Shutterstock.com 浜離宮恩賜庭園のコスモス。都会のど真ん中でもコスモスの群生が楽しめる。 Spyan/Shutterstock.com 育てるのもよし、観賞するのもよし。この秋は可憐ながらも見応えたっぷりのコスモスを楽しんでみませんか。 コスモスの育て方はこちら↓https://gardenstory.jp/gardening/32970 クイズ一覧はこちら!

-

人物

「庭づくりは自分づくり」―女優・黒谷友香の庭づくり時間 Vol.1|都会のベランダから始まったガーデニング物語

ベランダから始まった「マイファーストガーデニング」 「上京して間もない頃、近所を散歩していたときに、とても素敵なお庭を見つけたんです。個人邸のお庭なのですが、ショップも構えていて、可愛い雑貨がたくさん売られていて。当時住んでいた家のベランダは殺風景だったので、そのお店でちょっとずつ気に入ったものを買ってはベランダに飾って、可愛い空間を作り上げていくのが楽しみでした」(以下、「」内は黒谷さん談) 黒谷友香さんが上京したのは19歳の頃。田んぼや畑に囲まれた自然豊かな故郷の街を離れ、東京で生活を始めたものの、新居の寂しいベランダの風景は、都会で一人、自身と向き合う心そのものを映していたのかもしれません。 「あるとき思い立って、雑貨屋さんでレンガを買ってきて、東急ハンズで購入した木の板をのせ、その上に可愛いテラコッタの鉢に植えたハーブや観葉植物を置きました。それが私にとっての『ファーストガーデニング』。その時のワクワクした気持ちや情景を、今でもはっきり覚えています」 大人になった今、黒谷さんは「お庭づくりは自分づくり」と語ります。その原点は、ひとりの若い女性が都会で自分を支える居場所を見つけようとした、あのベランダの小さなガーデニングにあるのではないでしょうか。 乗馬がきっかけの二拠点生活と庭づくり そんな黒谷さんが、本格的にガーデニングやDIYを始めたのは25年ほど前。20歳の頃に初めて体験した乗馬ですっかり馬に魅了されてしまい、数年経って本格的に乗馬に取り組むために、友人が設立した乗馬倶楽部のある千葉の房総半島に家を購入したのです。東京と千葉の二拠点生活の始まりでした。 「その乗馬倶楽部で馬と一緒の大切な時間を過ごしながら、ウッドデッキを作ったり、植物を植えたり、DIYしたり、リノベーションしたり…徐々に環境を整えていきました。自然な流れで、私のガーデニングライフが始まりました」 黒谷さんが庭をつくった当時の乗馬倶楽部の様子。 ※提供写真 友人たちと一緒に乗馬倶楽部の建物や庭を整えました。 ※提供写真 現在、BS11の番組『黒谷友香、お庭つくります』の舞台となっている約600坪の庭は、もとは保養所だったところ。この場所を、5〜6年前から仲間と一緒に管理しています。 「若い友人も含め幅広い年代の仲間が集まって、一緒にリノベーションなどをやっています。建物内の床板を張ったり、壁に漆喰を塗ったり、レンガを張ったりなど、男女・年齢問わず、みんなで楽しくDIYをしています」 黒谷さんは、気付けばガーデン担当に。もともとは雑木林だった土地を、みんなの理想の庭に変えていくためにどう生かすか、どの木を残して、何をどこに植えるかなどのデザインを考え、みんなで力を合わせて芝生を張り、花やハーブなどを植栽して、少しずつ庭を形にしていきました。 庭も建物も、仲間で力を合わせ、自分たちの手で理想の形に作り上げてきました。 番組を通じてプロのアドバイスも入り、エリアも整理されて立体的に整ってきた現在の庭(2025年8月撮影)。 蹄鉄など、馬グッズが庭の随所に。 庭がくれる「自然の時間」と心の余白 今となってはよく耳にする言葉であり、多くの人の憧れでもある「二拠点生活」。25年前はまだまだ珍しいライフスタイルであり、黒谷さんはその先駆者といえます。 東京と千葉、それぞれの暮らしには、どんな違いがあるのでしょうか。 「私にとって、どちらもないと困る大切な環境。両方あるからこその相乗効果があります。千葉で庭づくりをしていると、時間をかけてゆっくりと育つものを相手にするので、“人間が決める時間”ではなく、自然の時間を感じて身を任せる大切さを実感します。体を動かして、汗をかいて、土に触れて、自分の手で植えたものが、じっくり時間をかけて大きくなる。そういう時の流れの感じ方は、東京で仕事をしていると経験できないものですし、その体験は、仕事を含むライフスタイル全体を豊かにしてくれます」 ゆったりどっしりと構えている大自然に委ねる時間は、仕事や人生についてゆっくり考えを巡らせる余白を与えてくれます。その時間は黒谷さんにとって糧となり、また、東京での分刻みのスケジュールに改めて魅力や刺激を感じるきっかけにもなるのでしょう。 多忙な中でも、時間を見つけて千葉の庭に帰ってきたときは、「黒谷さまの特等席」と自ら呼ぶパーゴラとベンチのスペースに身を置きます。 「夕暮れ時、ベンチに座ってただただボーッとひぐらしの声に耳を傾けたり、自然と流れてくる花々やハーブの香りを楽しむ時間は、かけがえのないものです。そういう何も考えない“無”の時間って、なかなか持てないじゃないですか。この庭があることで、意識的にそういうひとときを持つことができるのは本当に幸せだと思います」 「黒谷さまの特等席」。パーゴラにはつる植物のテイカカズラが程よく伸び、手の届く位置に実がなっていました。(2025年8月撮影) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 黒谷さんが庭づくりに携わることになったストーリーをご紹介しました。次回Vol.2では、番組『黒谷友香、お庭つくります』でプロから学んだ“目から鱗”のガーデニング知識や、プロのアドバイスを受けて変わった庭づくりとの向き合い方についてご紹介します。 これが私の愛用ガーデニングツール! ① 〜ジョウロ〜 黒谷さんご愛用のガーデニングツールのご紹介第1弾は、アンティークのジョウロ。4月に放送された「土づくり」がテーマの回に登場した長野県のナチュラルガーデン「GARDEN SOIL(ガーデンソイル)」のショップに並んでいたアンティーク風アイテムがどれも素敵で、中でも気に入って購入したものです。「飾っておくだけでも可愛く、使うとこれまた気分がいいんです! 」と黒谷さん。 次回の『黒谷友香、お庭つくります』放送内容は… ※写真提供/日本BS放送株式会社(BS11) 次回、9月13日(土)10:00〜10:30に放送予定の『黒谷友香、お庭つくります』の内容は、シェードガーデンづくりに向けての準備。 アドバイザーには、種苗会社植物バイオ研究室に16年間勤務し、御殿場秩父宮記念植物園や善光寺庭園など全国の植物園の監修やヘッドガーデナーを務めている園芸研究家の矢澤秀成さんをお迎えしています。 矢澤さんと一緒に神奈川県にある県立公園 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』を訪れ、矢澤さんが手がけた花壇やシェードガーデンを見学してアイデアを学んだ黒谷さん。 ご自身の庭に戻り、矢澤さんのアドバイスのもと、日当たりなどを考慮して場所を決定。ついにシェードガーデンづくりがスタートします! BS11『黒谷友香、お庭つくります』放送日時:毎週土曜日 10:00〜10:30 (アンコール放送:毎週木曜日17:59〜18:27)番組HP:https://www.bs11.jp/education/kurotani-oniwa/見逃し配信:BS11+、YouTube、TVer、U-NEXT番組公式SNS: 【X】@BS11_oniwa_0405 【Instagram】@bs11oniwa

-

花と緑

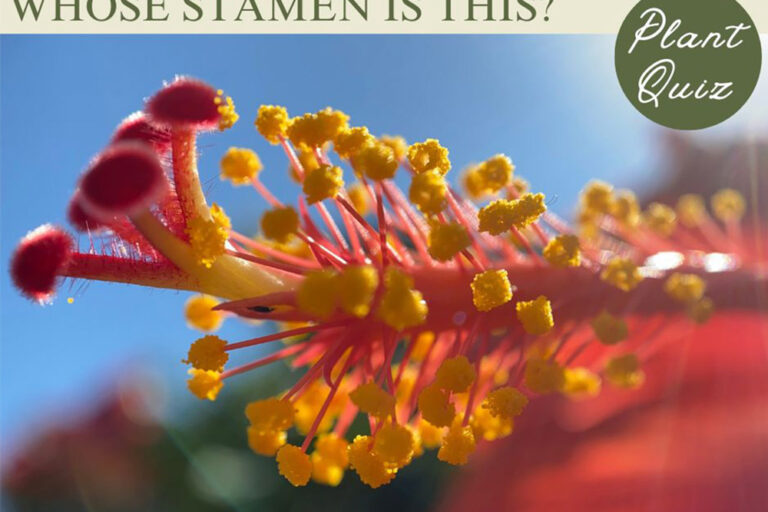

夏が似合う花といえば…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.12

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で、花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 雄しべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて、雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 この雄しべの持ち主は・・・? Pranavan Shoots/Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 先端にキノコのような形をした雌しべがあり、その下で黄色い花粉をつけているのが雄しべです。 ヒントハワイの州花であり、マレーシアの国花でもある南国の花です。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ハイビスカス MinBaMyaing/Shutterstock.com ハイビスカスの基本データ 学名:Hibiscus科名:アオイ科属名:フヨウ属和名:ブッソウゲ(仏桑花・扶桑花)英名:Hibiscus形態: 低木原産地:中国南部、インド洋やハワイ諸島、モーリシャス島などといわれるが詳細は不明開花期:6~10月草丈:0.5~2m花色:ピンク、赤、オレンジ、黄、白、青、紫耐寒性:弱い耐暑性:コーラル系は強い、在来系は普通、ハワイアン系はやや弱い花もち:基本的に1日、2〜3日のものも。 ハイビスカスは、花の色や形が豊富なアオイ科フヨウ属の常緑低木の総称です。品種は1万種以上あるともいわれていて、大きくはオールドタイプ、コーラルタイプ、ハワイアンタイプの3系統に分けられます。 夏のイメージが強い花ですが、秋にも開花させることができ、環境次第で、冬でも花を楽しむことができます。 育てる際にはハイビスカスにふさわしい環境をととのえ、種類ごとの違いや育て方のポイントを知って、長く花を楽しみましょう。 New Africa/Shutterstock.com ハイビスカスは、じつはとても栄養豊富。クエン酸、リンゴ酸、ハイビスカス酸などの植物酸、アントシアニン色素、粘液質、ペクチン、ビタミン、ミネラル、カリウムなどを含み、私たちの美容と健康をサポートしてくれるハーブなのです。ハーブティーとして飲んだことがある方も多いのではないでしょうか。抗酸化作用による老化防止やスポーツ後の疲労回復効果、二日酔い予防も期待できます。 見た目も華やかで美しく、体にもよいハイビスカス(食用でないハイビスカスもあります)、ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。 ハイビスカスの育て方はこちら↓https://gardenstory.jp/plants/28811 クイズ一覧はこちら!

-

花と緑

“茂みの中の悪魔”とも呼ばれるユニークな花姿…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.9

雄しべとは? 雄しべとは、被子植物の花の一部で、花弁の内側にある雄性生殖器官。花粉を作る部分です。 雄しべには葯(やく、花粉の入った袋)と花糸(かし、葯を支える棒状の部分)があり、葯の中で花粉が作られ、時期がくると葯が破れて中の花粉が外に飛び出し、風や虫によって運ばれて、雌しべの先端にある「柱頭」につくことで受粉します。 この雄しべの持ち主は・・・? Sarah2/Shutterstock.com こちらの雄しべ、何の花のものか分かりますか? 中央に5本の雌しべ、それを囲むように多数の雄しべが糸状に伸びています。 ヒント西洋では「茂みの中の悪魔(Devil in a bush)」とも呼ばれる、個性的な花姿を持つ植物です。 正解は・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ニゲラ billysfam/Shutterstock.com ニゲラの基本データ 学名:Nigella科名:キンポウゲ科属名:クロタネソウ属和名:クロタネソウ(黒種草)英名:Nigella形態:一年草原産地:地中海沿岸~西アジア開花期:4月下旬~7月上旬草丈:40~100cm花色:青、紫、ピンク、白、複色耐寒性:強い耐暑性:弱い 日本ではクロタネソウという別名で親しまれている、秋まき一年草のニゲラ。葉は糸のように細く、花茎を伸ばした先端に花が1輪つきます。花色は、ブルー、紫、白、ピンクなどさまざま。ユニークな姿の花を咲かせた後、花がら摘みをせずにそのままにしておくと、ふっくらとしたラグビーボールのような実がつきます。見た目も可愛く、ドライフラワーとしても活用できるので、実をならせるのもおすすめです。 Lois GoBe/Shutterstock.com ニゲラは放任しても丈夫に育ち、初心者さんでも育てやすい植物です。こぼれ種でも増えるほど強健で、病気の心配もほとんどありません。 日陰で育てると茎だけが細くヒョロヒョロと伸びる“徒長”の状態になりやすく、また過湿も嫌うので、育てる際は日当たり・水はけ・風通しのよい場所を選びましょう。 ニゲラの育て方はこちら↓https://gardenstory.jp/plants/114555 クイズ一覧はこちら!