- TOP

- 花と緑

- 観葉・インドアグリーン

- 葉姿に惚れる。アロイド系観葉植物の世界|プロが選ぶ注目の品種15選

美しい葉が魅力のアロイド系観葉植物。アロイドとはサトイモ科植物の総称で、モンステラやアンスリウムなどインテリアで人気の品種も多数含まれます。園芸のプロがおすすめ15品種を厳選ご紹介し、初心者でも楽しめる育て方や管理のコツも解説。さらに人気インスタグラマーの活用術も併せてお届けする、アロイド系の魅力満載の記事です!

目次

観葉植物もおまかせください!

21回目を迎える観葉植物基礎講座、今回お話を伺うのは、2024年9月に世田谷区九品仏で観葉植物と多肉植物の専門店「gadintzki plants(ガディンツキー・プランツ)」をオープンさせた園芸家・関ヨシカズさん(以下、関さん)。

GARDEN STORYでも、その深い知識と経験をたびたびご紹介しています。

そんな関さんが美しい葉姿に惚れ込んだのが、アロイド系観葉植物。

今回の観葉植物基礎講座は、ちょっとテクニックはいるけれど、初心者でも存分に楽しむことができる「アロイド系観葉植物」の魅力をたっぷりと語っていただきました。

アロイド系観葉植物とは?

アロイド(サトイモ科)の基本情報

- 科:サトイモ科(Araceae)

- 代表的な種属:モンステラ属(Monstera)、アンスリウム属(Anthurium)、アロカシア属(Alocasia)、フィロデンドロン属(Philodendron)など、いずれも観葉植物として人気が高い。

- 名前の意味と由来:「アロイド(Aroid)」は厳密には植物名ではなく、Araceae(アラセア)科に属する植物群をまとめて呼ぶ、園芸上の通称。

語源はギリシャ語の「aron(アロン=サトイモの意)」で、日本語では「サトイモ科植物」とも表現される。 - 主な原産地:原産地は熱帯から亜熱帯のアジア、中南米、アフリカに広がり、特に熱帯雨林に多く見られる。

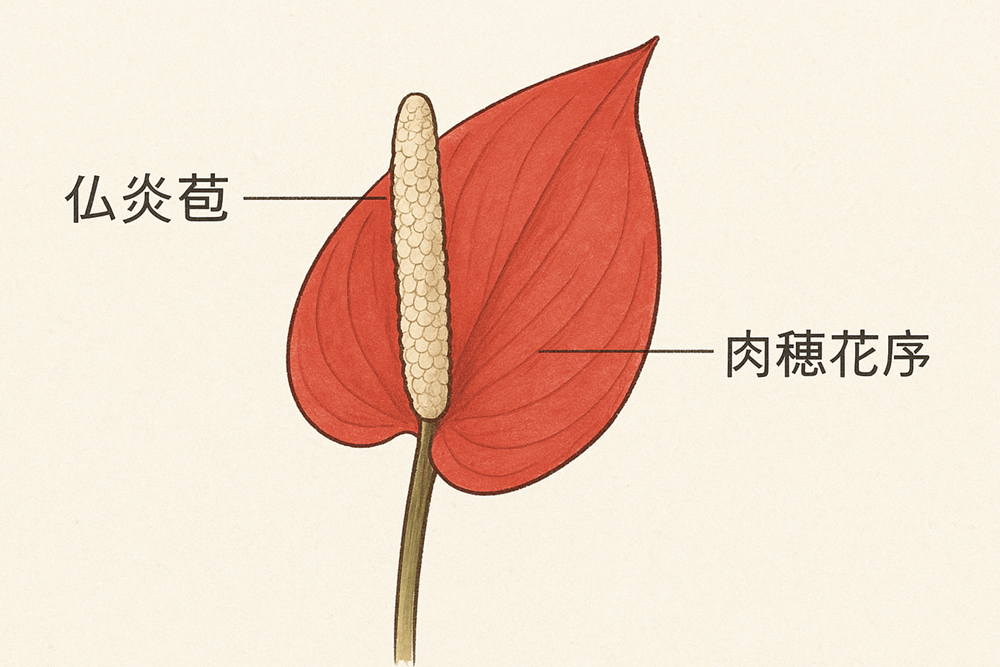

湿度が高く木々が生い茂る環境に適応しており、着生やつる性など多様な姿を持つのも特徴。 - 開花の有無:花も咲かせるが、基本的には「花びら」ではなく、仏炎苞(ぶつえんほう)と肉穂花序(にくすいかじょ)という独特の形で咲く。

観賞価値は葉に比べると限定的だが、アンスリウムのように花そのものを楽しめる品種もある。

- 気根(きこん):アロイド系植物の多くは、熱帯雨林で樹木や岩に張り付きながら育つ「着生植物」。

その際に発達するのが「気根」。

気根は土の中ではなく、地上部(空気中)、主に茎の節部分から伸びる根で、樹皮や苔などに絡み付きながら水分や養分を吸収する役割を持つ。気根はアロイド系すべてに見られるわけではないが、樹木や岩に着生して育つ種類では特によく発達する。

Photo courtesy of Tim Gilbert/Florida State University

- その他:米国フロリダ州マイアミにはINTERNATIONAL AROID SOCIETY(国際アロイド協会)という48年の歴史を誇るアロイド系植物の研究団体があり、品種の命名や履歴などを登録管理する機関として公式に機能している。

アロイド系四天王

アロイド系の中でも、特に観葉植物としての人気と存在感を誇るのが「四天王」と呼ばれる代表種たち。

ここでは、その魅力を1つずつご紹介します。

モンステラ

- 属:モンステラ属(Monstera)

- 主な原産地:中南米の熱帯雨林

モンステラは、大きな葉に深い切れ込みや穴が入るユニークな姿で知られ、昨今では観葉植物のアイコン的存在にもなっている品種です。

ラテン語の“Monstrum(怪物・驚異)”が語源で、その名のとおり一度見たら忘れられないインパクトを放ちます。

自生地では熱帯雨林の地表面に広く分布し、気根を伸ばして樹木に登りながら成長します。

そのため室内栽培でも支柱を立てて登らせたり、大鉢でダイナミックに仕立てたりと、多様な楽しみ方ができます。

葉の形は成長段階によって大きく変化し、若い株では切れ込みがなく丸みのある葉ですが、成長とともに特徴的な深い切れ込みや穴が現れます。

この変化も人気の理由の1つで、観葉植物ビギナーからマニアまで幅広く支持されています。

また、上の写真のような斑(ふ)入りのモンステラは希少価値が高く、コレクターズアイテムとしても注目の的。

斑とは、突然変異などによって葉緑素(クロロフィル)が部分的に失われ、緑以外の色が現れる現象。

近年は斑入りモンステラもインテリアグリーンのトレンドとして定番化しており、カフェやショップの装飾にも多用されています。

フィロデンドロン

- 属:フィロデンドロン属(Philodendron)

- 主な原産地:中南米の熱帯雨林

モンステラが観葉植物のアイコンなら、フィロデンドロンはアロイド系のアイコン的存在。

品種ごとの葉のバリエーションの豊富さが人気で、ハート形の可愛らしい小葉を持つつる性の種類や、切れ込みの深い大型葉を持つ種類など、900を超える品種が存在します。

名前の由来はギリシャ語の「philo(愛する)」と「dendron(木)」で、「木を愛する植物」という意味。

自生地ではほかの樹木に絡み付いて成長する着生植物のため、その生態が名前に反映されています。

比較的丈夫で育てやすく、初心者にもおすすめできる一方、品種によってはデリケートで管理に工夫が必要なものも。

この多様性こそが、フィロデンドロン最大の魅力といえるでしょう。

アロカシア

- 属:アロカシア属(Alocasia)

- 主な原産地:熱帯アジア

アロカシアは、大きなハート形の葉や、矢じり状に鋭く伸びる葉など、種によって多彩なフォルムを見せてくれます。

葉脈が白く浮き立つ種類や、黒に近い深緑とビロード質の葉を持つ種類などがあり、その独特な存在感からインテリアの主役にもなる植物として人気を集めています。

代表種の1つであるクワズイモ(Alocasia odora)は日本でも古くから親しまれており、観葉植物の定番として、一般家庭のみならずカフェやショップの装飾にも多用されています。

アンスリウム

- 属:アンスリウム属(Anthurium)

- 主な原産地:中南米(コロンビア、エクアドルなど)

アンスリウムは、光沢のあるハート形の葉と鮮やかな仏炎苞で知られるアロイド系植物です。

赤や白、ピンクの花に見える部分は仏炎苞で、中心に立つ黄色い肉穂花序が本来の花にあたります。

その独特で華やかな姿から「フラミンゴフラワー」とも呼ばれ、切り花としても世界的に流通しています。

近年はマグニフィカムやクリスタリナムなど、葉そのものを楽しむ「フォリッジアンスリウム」も人気で、インテリアグリーンの中でも高級感を演出する存在として注目を集めています。

アンスリウムは、観葉植物の中でも「花と葉の両方を楽しめる二刀流の存在」として人気を不動のものにしています。

ガディンツキー・プランツ関さんが語る、アロイド系の魅力

ガディンツキー・プランツで出会う、アロイド系

アロイド系は、千円台の手頃な苗から数十万円の希少品種まで幅広いのが特徴。

関さん曰く「ガディンツキー・プランツのモットーは“植物の入り口”」。

初心者でも手に取りやすい価格のものを中心に販売しています。

もちろん、育てていくうちに挑戦したくなる上級者向け品種も豊富にご用意。

初心者からコレクターまで誰もが楽しめるラインナップが魅力です。

「アロイドは生きているアート」〜関さんが惚れた理由〜

僕がアロイド系に惚れたのは、何より葉の美しさと形の多様性。

アンスリウムやフィロデンドロンの葉って、まるで“生きているアート”のようです。

それに、強い日差しを必要としないから育てやすいんですよ。

仕立ての楽しみ方もいろいろあって、ハンギングしたり、ビカクシダみたいに着生させて板付にしたり、モスポールに気根を絡ませて登らせたりと、本当に自由に育てられるんです。

ただ、湿度管理など栽培にコツが必要なので、どちらかというと園芸中級以上の人が楽しんでいる印象ですが、僕的には初心者の方も大歓迎!

最初のうちは栽培環境を整えたり、日常の管理でいろいろ試行錯誤することがあると思いますが、観葉植物を1つ2つ育てた経験さえあれば、チャレンジしがいのある植物だと思います。

当店のお客様は多肉植物を育てている方も多いですが、部屋のインテリアをブラッシュアップするには、多肉よりもアロイド系のほうが優れていると感じます。

モンステラなんかは、空間をリッチにするインテリアグリーンとして、すっかり市民権を得ていますし。

品種によって楽しみ方はさまざまで、中には部屋がまるで植物園の熱帯館になっちゃう方もいると聞きます。

それだけ没頭しちゃうくらい、葉の美しさに魅了されてしまうんですよ。

また、アロイド系は熱帯魚や爬虫類を飼育している部屋との相性も抜群なんです。

この生きたアートを、ぜひ体験してほしいですね。

間違いなく魅了されるはずです!

関さんのフェイバリット・アロイド

店での取り扱いや所有の有無に関係なく、関さんが好きなアロイド系を挙げていただきました。

アンスリウム・ミシェル(Anthurium ‘Michelle®’)

圧倒的な葉の美しさに息を呑む、アンスリウム・ミシェル。

米国のハイブリタイザー(交配家)ドク・ブロック氏が作出した交配種なんですが、2022年フロリダ州タンパで開催されたTPIEショー(熱帯植物国際博覧会)で「ベスト新開花植物」を受賞した誉れ高い品種で、流通も少ない希少種です。

3号ポットサイズでも平気で3〜6万円しちゃいますが、いつかは当店でも扱ってみたいですね。

斑入りモンステラ・ホワイトモンスター(Monstera deliciosa ‘White Monster’)

斑入りモンステラも素晴らしい!

斑が入ってくれば、それだけ繊細な管理が求められますが、やっぱり白斑が広範囲にバランスよく出た株に出会うと、ドキッとします。

葉ごとに違う表情が出るのも魅力ですね。

希少性が高く、斑の入り方、樹形など、全体的にバランスのとれたよい株となると価格も普通のモンステラの2倍以上しますが、それだけに出会えたらラッキー。

育てる喜びが大きい特別なモンステラです。

アロカシア・ヴェノム(Alocasia ‘Venom’)

かなり特徴的な葉が美しいアロカシア・ヴェノムは、まだ日本ではほとんど流通していない幻の品種。

韓国のアロイド系専門の育種家、メイソン・リー氏が、同国で発見された変異種をもとに品種改良を行い、2022年に市場デビューしたハイブリッド種です。

氏によると、葉の形がMARVELのヴィランキャラクター「VENOM(ヴェノム)」の笑った口に似ているところから命名したとのこと。

ヴェノムは、だいたい4万円以上する高嶺の花ですが、店で仕入れてみたいというよりは、個人的に栽培してみたいという欲求のほうが強いですね。

ガディンツキー・プランツ! おすすめ売れ筋アロイド系15選

⚠️在庫状況は店舗に直接DMにてお問い合わせください。

アンスリウム・ベイチー(Anthurium Veitchii)

アンスリウム・ベイチーは、コロンビア原産のアンスリウム属の植物で、「キング・オブ・アンスリウム」とも呼ばれています。

リブ(葉脈)が際立つ特徴的な葉は、その美しさを「ナローフォーム」とも称されていて、長さが最大で1.2mにも達し、深いリブが美しい模様を作り出します。

その美しい葉姿と独特の雰囲気から、インテリアのアクセントにおすすめ。

アンスリウム・マグニフィカムxブラッククリスタリナム

(Anthurium magnificum × blackcrystallinum)

マグニフィカムとブラッククリスタリナムという、アンスリウムの中でも特に人気の2種を掛け合わせて生まれたスペシャルなハイブリッド。

自然界には存在せず、人の手による交配でのみ得られる“生きた芸術品”です。

濃い深緑の葉に、クリスタリナム由来のシルバーの葉脈がくっきりと浮かび上がる姿は、まさにアロイド・コレクター垂涎。

展開したばかりの新葉は赤みを帯び、やがてブロンズを経て深いグリーンへと移り変わる、そんなドラマティックな色の変化も、この品種ならではの魅力です。

その存在感と芸術的な葉姿から、世界中のアンスリウム・ファンの間で「絶対に期待を裏切らないハイブリッド」と称されるほどの人気を誇ります。

フィロデンドロン・ビレッタエ(Philodendron billietiae)

フィロデンドロン・ビレッタエは、細長く光沢のある葉と、鮮やかなオレンジ色の葉柄(ようへい)が最大の魅力。

原産地は南米アマゾン流域で、成熟株になると葉の全長が60〜90cmにも達し、ダイナミックで彫刻的なシルエットを描き出します。

まるでアートのような存在感で、インテリアの主役級。

海外では「statement plant(存在感のある植物)」とも評され、リビングやオフィス空間に置くだけで一気に洗練された雰囲気になります。

希少性も高く、手に入れることができたら幸運ともいわれています。

フィロデンドロン・アングスティセクツム

(Philodendron angustisectum)

南米原産のフィロデンドロン・アングスティセクツムは、深い切れ込みの入った葉が印象的な品種。

みずみずしく光を受けて輝く緑の葉は、成長するにつれて優雅に広がり癒やしの空間を作り出します。

葉は成長すると60cm近くにも達し、繊細さとダイナミックさを併せ持った存在感も魅力です。

おすすめは、モスポール栽培。

気根を絡ませながら伸びていく姿は、インテリアグリーンとして絶大な存在感を示します。

その美しさと栽培のしやすさから、英国王立園芸協会(RHS)の「Award of Garden Merit」※を受賞している点も見逃せません。

※参照:RHS Award of Garden Merit(AGM)list (Page-91)

アロカシア・シルバードラゴン(Alocasia baginda ‘Silver Dragon’)

アロカシア・シルバードラゴンは、その名のとおりドラゴンの鱗を思わせる葉が最大の魅力。

メタリックな銀色の葉に濃緑の脈が際立ち、まるでファンタジーから飛び出してきたかのような存在感を放ちます。

原産地ボルネオで発見された際、その美しさから瞬く間に世界中のコレクターに広まり、いまでは「Jewel Alocasia(宝石のアロカシア)」として知られています。

学名の“baginda”は「王」を意味し、その名にふさわしく、室内に置くだけで空間の主役となるようなオーラをまとっています。

写真の株のように、出始めの葉は明るい緑色で、時間とともに芸術的な色彩へと変わっていきます。

アロカシア・バンビーノ(Alocasia amazonica ‘Bambino’)

アロカシア・バンビーノは、「ミニ・アフリカンマスク」とも称される、コンパクトながら個性的な存在です。

矢じり形の小ぶりな葉にくっきりと白い葉脈が走り、写真の高さ28cmほどの株でも視線を引き付けます。

最大でも高さ30〜45cm程度に留まるので、狭いリビングや書斎にも映える、小型ながら十分な存在感を持つ“ちょいワイルドなインテリアグリーン”として人気です。

アロカシア・ニンジャ(Alocasia ‘Ninja’)

アロカシア・ニンジャは、深い緑色の葉にじんわりと白い葉脈が浮かび上がる個性的な葉姿で、ベルベットのような手触りも相まって、上質でリッチな雰囲気を演出します。

この品種は、アロカシア・ロングロバー(Alocasia longiloba)とアロカシア・サンダリアナ(Alocasia sanderiana)のハイブリッドとして、2020年頃に市場に登場した比較的新しい品種で、コレクターの間では「生きた彫刻」とも評されています。

コンパクトなサイズながら、その存在感のある葉は静かな存在感を放ち、インテリアにエレガンスを加えてくれます。

アロカシア・スカルプラム(Alocasia scalprum)

アロカシア・スカルプラムは、フィリピンのサマール島原産のアロカシアで、1999年に正式に種として記載されました。

特徴的な矢じり形の葉は深緑色で、葉脈が彫刻のようにはっきりと浮き出た立体感を持つのが特徴です。

人によっては、ほかのアロイド系植物と組み合わせることで、より一層その美しさを引き立てることができる、と評されることも。

浮き出た葉脈の美しさは、ぜひ一度、生で見てほしいですね。

アロカシア・ブラックベルベット(Alocasia reginula ‘Black Velvet’)

アロカシア・ブラックベルベットは、マレーシア・サバ州原産の小型アロカシアで、濃い緑からほぼ黒に見えるベルベットのような質感の葉と、白銀に浮かぶ葉脈が最大の魅力。

そのコンパクトな姿から、室内でも存在感を放つインテリアグリーンとして人気が高く、観葉植物コレクターの間でも探している方が多いと聞きます。

ほかのアロカシアに比べてサイズが小さいことから、限られた空間でも置きやすく、リビングや書斎のアクセントとして取り入れると映えますよ。

モンステラ・オブリクア’ペルー'(Monstera obliqua ‘Peru’)

モンステラ・オブリクア’ペルー’は、南米ペルー原産のモンステラ属で、葉の大部分が穴で構成されている珍しい観葉植物です。

まるでレースのように軽やかで、光が透ける様子は室内でもかなり印象的なアクセントになります。

希少性が高く、流通量も少ないことから、手に入れること自体が楽しみの1つとなっているのも魅力です。

1鉢飾るだけで、まるで小さな熱帯雨林の一部を自宅に取り込んだかのような感覚を味わわせてくれます。

モンステラ・タイコンステレーション

(Monstera deliciosa ‘Thai Constellation’)

モンステラ・タイコンステレーションは、コンステレーション(星座)という名のとおり、葉に白い斑が星座のように散りばめられた美しいモンステラです。

新しい葉が開くたびに斑のパターンが異なるため、育てる楽しみも尽きません。

成長は通常のモンステラに比べてゆっくりで、コンパクトにまとまりやすく置く場所を選びません。

また、希少性が高いため、周囲に普通のモンステラを持っている方がいた場合、「あら奥さま、宅のは斑入りざますわよ!」と、優越感を味わえるのも魅力です。

モンステラ・レクレリアナ(Monstera Lechleriana)

斑の美しさが際立つモンステラ・レクレリアナは、その大きな葉に独特の切れ込みが入り、成長とともにより立体感のある葉姿を楽しめます。

力強い存在感と上品な葉のフォルムから、観葉植物として人気は高く、空間をエレガントに演出してくれます。

一般的なモンステラと比べて葉の成長が緩やかで、仕立てる楽しみもじっくり味わえます。

希少性が高く流通量も限られるため探している方は多く、入荷したら瞬時に売れてしまう観葉植物としても知られています。

コロカシア・ヒロビューティー(Colocasia ‘Hiro Beauty’)

コロカシア・ヒロビューティーは、ビューティーという名が示すとおり、圧倒的なビジュアルの美しさが際立っています。

矢じり形の葉が特徴のアロカシアと異なり、大きなハート形でトロピカル感あふれるコロカシアの葉の特徴を踏襲しつつ、迷彩のような模様がこの品種を特徴づけており、その美しさから観葉植物コレクターの間でも注目されています。

成長すると葉の迫力が増し、インテリアに亜熱帯ジャングルのようなワイルドなテイストが加わります。

希少性も高く、手に入れること自体が特別な体験となるでしょう。

カラジウム・ブラックバタフライ(Caladium ‘Black Butterfly’)

熱帯アメリカ原産のカラジウム・ブラックバタフライは、その独特な黒っぽい葉色と、まるで血管のように命を宿すかのような、生命力あふれる葉脈が特徴的。

名前のとおり、蝶が羽を広げたような形状の葉は、室内に置くだけで強い存在感を放ちます。

葉の表面は濃い紫や黒に近い色合いで、光の当たり方によって表情を変えるため、見る角度によって印象が異なるのも魅力です。

熱帯原産のカラジウムの中でも、ブラックバタフライは特にコントラストが鮮明で、1鉢置くだけで、部屋の中でどこか気高い雰囲気を醸し出します。

カラジウム・マッチャ(Caladium ‘Matcha’)

カラジウム・マッチャは、この独特の葉色から、“Matcha(抹茶)”と名付けられたとされています。

ハート形の葉にその淡い抹茶色のグリーンが広がり、散りばめたような赤い斑模様がアクセントになった、とても印象的な見た目のアロイド系です。

葉の柔らかい緑色にポップで個性的な赤のコントラストが室内空間を彩ります。

海外では、‘Matcha’よりも”Elephant Ear(象の耳)”と呼ばれることが多く、熱帯植物として不動の人気があります。

アロイド系大好き! 『みなりん』さん流インテリア術

ここでは、観葉植物系インスタグラマーminas_greenheimこと『みなりん』さんの実例を通して、アロイド系植物のインテリアでの魅せ方をご紹介します。

みなりんさんがアロイド系の栽培を始めたのは、6年前に自宅を建てたのがきっかけ。

数ある観葉植物の中で彼女がアロイドに最も惹かれた理由は、インスタグラムで見たインテリア系投稿でした。

フィロデンドロンがモスポールを力強く登る姿に圧倒され、以来、当時は流通が少なかった斑入りアロイドを手に入れるなど、知らず知らずのうちにアロイド沼の住人になったそうです。

今回は、みなりんさんがどのようにアロイドをインテリアに取り入れ、魅せているのか、その工夫をのぞいてみましょう。

吊って良し

アロイド系の中でも、オブリクア・ペルーのように横に広がるタイプのものは、ハンギングで楽しむのも1つの方法ですが、みなりんさんは、小さめのモンステラを鉢のまま吊すという発想を取り入れていて、インテリアグリーンに対する柔軟なセンスを感じさせます。

このアイデアは見た目にも面白く、実際に真似したくなる方も多いはず。

吊すことで空間に立体感が生まれ、植物自体の魅力をより引き立てる工夫になっています。

登らせて良し

市販のモスポールだと高さに限界があるため、みなりんさんはホームセンターで購入した防護ネットをカットして結束バンドで留めた自作のモスポールを使って、アンスリウムを天井近くまで登らせる大胆な試みを行っています。

自作モスポールによるディスプレイ方法は海外のアロイド系投稿でも人気で、みなりんさんのインテリアに対するグローバルな視点がうかがえます。

さらに、部屋の白いカラーテイストに合わせて素材も白で統一するなど、細部まで計算された演出もさすがです。高さを活かすことで、植物が持つ力強さと空間の奥行きを同時に楽しめるインテリア術になっています。

置いて良し

アンスリウム・ロムズレッドを、シンプルに鉢植えのまま置くスタイルも印象的。

特に、白い床と壁、そしてウッドのファニチャーとの親和性が抜群で、アンスリウムのダークカラーの葉が引き立っています。

鉢のデザインもシンプルで、植物そのものの美しさを際立たせる効果があります。

このように、シンプルに置くだけのディスプレイにしたアロイド系は、空間に落ち着きと洗練をもたらします。

特に、ロムズレッドのように濃色の葉はシックなアクセントとなり、部屋の雰囲気を引き締める効果があります。

アロイド系観葉植物の育て方・管理のコツ

基本的な育て方

アロイド系は「中級以上向け」というイメージを持たれがちですが、実際には基本を押さえれば初心者でも十分に育てることができます。

以下の大切なポイントを押さえておけば大丈夫!

POINT✨【光】

アロイド系のほとんどの種類が直射日光を苦手としていますが、日陰で育つ植物というより、やわらかな光と風を好む植物です。

フィロデンドロンなどは耐陰性が強いため、玄関でも育てられると紹介されることがあります。

しかし窓がなく、まったく日が入らない場所では健康には育ちません。

窓のない場所では植物育成用LEDライトを導入するとよいでしょう。

また、玄関のように空気がこもりやすい場所では、年間通してサーキュレーターで風を動かしてあげるのも効果的です。

POINT🌡️【温度・湿度】

温度は高めを保つことが理想で、寒さには弱いため注意が必要です。

特に、冬でも20℃以上を保つのが理想。

ただし、⚠️暖房器具の温風が直接当たる環境は厳禁です。

さらに重要なのが空気中の湿度。

一般的には60〜70%が望ましく、冬でも最低50%は欲しいところです。

このため、乾燥しやすい冬場は加湿器を使うのがベストですが、用意できない場合は1日2〜3回の葉水でもある程度の補助になります。

ただし葉水だけでは空気中の湿度を十分に高められないため、あくまで補助的なケアとして行いましょう。

POINT💧【水】

アロイド系は多湿を好みますが、用土が常に濡れていると根腐れの原因になります。

根は普通の植物と同じく、「湿る・乾く」のリズムが大切です。

用土が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷりと水を与える、これが年間を通しての水やりの基本。

ただし、冬場は成長が鈍るため鉢内の乾きも遅くなります。

このため、冬場の水やりは用土が完全に乾くタイミングを見計らいながら行いましょう。

アロイド系特有の2大注意点(根腐れ・葉焼けなど)

☀️直射日光

アロイド系観葉植物を栽培する上で、まず注意したいのは直射日光です。

強い日差しに当たると、葉が焼けて茶色く変色してしまいます。

特に斑入り品種は、白や黄の斑部分が葉緑素が少ないためダメージを受けやすく、焼け痕が残りやすいです。

理想はカーテン越しのやわらかな光や、木漏れ日のような環境。

南向きの窓辺ならレースカーテンを使用し、東向き・西向きなら日差しが強い時間だけ遮光しましょう。

屋外の場合も同様で、真夏の直射は避け、50%程度の遮光ネットや半日陰に置くと安心です。

直射日光を避けつつ、十分な柔らかい光を与えることが美しい葉姿を保つコツです。

🦠根腐れ

アロイド系観葉植物は空気中の湿度を好みますが、土が常に湿っている状態は避けましょう。

根が呼吸できなくなると短期間で株が弱り、最悪の場合は枯れてしまいます。

このため、水やりの際に受け皿に水が溜まったままにならないよう注意しましょう。

水やりの基本は前述のとおり、「乾いたらたっぷり」がポイント。

多湿な空気環境とメリハリのある用土の乾湿サイクル、この両立が元気に育てる秘訣です。

アロイド系観葉植物のよくある質問とトラブルQ&A

Q1.モンステラの茎が育ちすぎて樹形が乱れてしまっている場合の対処法は?

A1. 基本は剪定で対応します。

乱れて整わなくなった部分は、茎の根元から思い切ってカットしましょう。

切った部分からは再び新芽が出てくるので、同じように乱れないよう、若芽のうちにワイヤーなどで葉の向きを誘導し、全体の姿を整えてあげるとよいでしょう。

ちなみに、カットした茎は挿し木に利用できます。

モンステラは生命力が強いため、比較的容易に発根し、株を増やすことも可能です。

Q2.アンスリウムの葉の先端が茶色くカサカサしてきました。

A2. 葉が変色するのは、植物からのストレスサインです。

アロイド系の場合、その多くは空気中の湿度不足が原因で起こります。

園芸の基本は「その植物に合った環境を整えること」。

アンスリウムをはじめアロイド系は、原産地の熱帯雨林のように湿度の高い環境で自生しているため、室内でも湿度を十分に確保することが大切です。

具体的には、加湿器を設置するか、決まった回数にこだわらず、気づいたときに葉水をしてあげましょう。

1日2〜3回と前述しましたが、加湿器がない場合のそれは最低ラインで、葉水は多ければ多いほどよいでしょう。

これにより、ほかの葉への症状の広がりを防ぐことができます。

すでに変色した葉は、根元から切り取って問題ありません。

Q3.葉がたくさん落ち始め、全体的にしんなりとしてきて元気がありません。

A3. 根腐れが起きている可能性があります。アロイド系は高温多湿を好みますが、根は一般的な草花と同じで、土の中が常に湿った状態だと腐敗してしまいます。

確認のため、株を鉢から抜いて根をチェックしましょう。

本来は白や明るい茶色をしている根が、黒く変色したりドロドロに崩れている場合は根腐れです。

その場合は清潔なハサミやカッターで変色部分を切除し、新しい土に植え替えます。

根腐れ防止効果のあるゼオライトを少量混ぜ込むのも効果的です。

植え替え後は、新芽が出てくるまで風通しのよい明るい場所に置き、水やりは控えめにして乾かし気味で管理してください。

Q4.アロイド系はペットのいる環境でも栽培できますか?

A4. アロイド系植物の葉や茎には毒性物質(不溶性シュウ酸カルシウム)が含まれており、ペットが口にすると刺激や炎症、嘔吐などを起こすことがあります。

このため、ペットがいるご家庭では、ペットの手の届かない場所で管理したほうがよいでしょう。万一茎や葉をかじったり誤飲した場合は、症状の有無にかかわらず早めに医療機関に相談することをおすすめします。

参照:ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)(一例としてアロカシアの記述項)

まとめ|アロイド系植物で“暮らしに冒険を”

個性的な葉姿と力強い生命力をもつアロイド系は、育て方のコツさえ押さえれば初心者でも楽しめる観葉植物です。

直射日光や根腐れといった注意点はありますが、それをクリアすれば日々の暮らしに彩りと発見をもたらしてくれます。

湿度や光、風といった環境を工夫しながら付き合うことは、小さな探検のようなもの。

熱帯雨林を思わせるダイナミックな姿は、インテリアの主役にもなり、暮らしにちょっとした冒険心を加えてくれるはずです。

あなたの部屋にも、ぜひ1鉢のアロイド系を迎えてみてください。

監修・取材協力

Credit

記事をシェアする

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【ファイナル審査を迎え…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

宿根草・多年草

毎年咲かせるラナンキュラス・ラックスの秋ケア完全ガイド|植え替え・株分け・夏越しの見…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

-

ガーデン&ショップ

【秋バラが本格的に開花!】煌めくクリスマスの雰囲気を先取り「横浜イングリッシュガーデ…PR

希少なアンティークローズから最新品種まで、国内外でも屈指のコレクション数を誇る「横浜イングリッシュガーデン」は、秋に色香を増すバラも続々開花が進んでいます。11月4日(火)からは、季節を先取りしてクリス…

.png)