花の女王と称されるバラは、世界中で愛されている植物の一大グループです。数多くの魅力的な品種には、それぞれ誕生秘話や語り継がれてきた逸話、神話など、多くの物語があります。数々の文献に触れてきたローズアドバイザーの田中敏夫さんが、バラの魅力を深掘りする連載。今回は、独特な魅力を持つチャイナローズの歴史と代表的な品種を解説します。今井秀治カメラマンが撮影した美しいチャイナローズの写真と共にお楽しみください。

目次

唐の時代に庭園に咲いていたチャイナローズ

チャイナローズは、名前の通り中国由来のバラです。園芸種が古くからあることが知られています。

李商隠(812-858)は晩唐の詩人です。毛沢東がこよなく愛した詩人でもあります。中国ばかりではなく韓国でも人気があり、歴史ドラマ『ホジュン』や『馬医』などでヒロインが片思いの悲しみを述懐するときに披瀝されたこともあるので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

李商隠は政権の中枢にのぼることを目指してもいましたが、恵まれず、楼閣などで遊び詩作にふけることが多く、後代に詩人として名を残しました。

彼の詩のなかに『房中曲(女人の部屋における詩:遊女のいる楼閣での詩)』と題されたものがあります。冒頭では、

薔薇は人恋しさに泣き(薔薇泣幽素 / 薔薇 幽素 泣)

緑の葉に包まれて咲く花は銅貨のように小さい(翠帯花銭小 / 翠帯 花銭 小)

と謳われています。この詩で謳われたバラはチャイナローズだと思います。9世紀、唐の時代、チャイナローズがすでに庭園を飾っていたのです。

日本やヨーロッパへ渡ったチャイナローズ

日本にも古い時代、ヨーロッパに先んじて渡来し、庚申薔薇(庚申=57日目ごとに咲くバラ)、月季花、長春花などと呼ばれていましたが、いつもたらされたかははっきりしていません。

18世紀中ごろ、チャイナローズはヨーロッパへもたらされました。

1753年、植物分類学の父リンネは、年報”Species Plantarum” にロサ・インディカ(R. indica)の情報を掲載しました。おそらくイギリスあるいはオランダ、いずれかの東インド会社の圃場からもたらされたのだと思います。

1768年、オランダの植物学者ニコラウス・フォン・ジャカン(Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin)は植物誌”Observationum Botanicarum Pars III”の中で、ロサ・キネンシス(R. chinensis)として記述しました。

ロサ・インディカ、ロサ・キネンシスが同じものであったかどうかは明らかではないようですが、よく似た品種であったことは間違いないようです。18世紀の中頃、ヨーロッパへもたらされたと理解してよさそうです。

しかし、インディカ、キネンシスはともに原種ではなく、赤花の園芸種でした。

1792年、英国東インド会社に奉職し、主に植物の蒐集に携わっていたギルバート・スレイター(Gilbert Slater:1753-1793)は、中国の古い由来のものであるとして、紅に咲くチャイナローズをヨーロッパに紹介しました。この品種は、一般的には‘スレイターズ・クリムゾン・チャイナ’として知られています。

1794年発行のイギリスの園芸誌『The Botanical Magazine』では、ロサ・センペルフロレンス(R. semperflorens:”Ever blooming Rose”)という名称で、植物画つきでも紹介されました。

スレイターズ・クリムゾン・チャイナ

(Slater’s Crimson China)

開花時、鮮やかなミディアム・レッドであった花色は、次第にダーク・レッドへと色を深めていきます。楕円形の半照り葉、赤花品種は新芽が紅褐色となることが多いのですが、この品種の新芽はライム・カラーです。不思議な印象を受けます。

注目されるのは、最近、米国の研究家が市場に流通している‘スレイターズ・クリムゾン・チャイナ’と‘センペル・フローレンス’のゲノムを精査したところ、まったく別品種だったという結果が出たことです。

今日、ロサ・インディカ、ロサ・キネンシス、スレーターズ・クリムゾン、ロサ・センペルフローレンスは、いずれも同じ品種の別名であるとされていますが、中国から直接あるいは東インド会社の圃場を経由し、複数回にわたって、よく似通った紅のチャイナローズが英国やヨーロッパの他の国へもたらされたと思われます。

‘スレイターズ・クリムゾン・チャイナ’の実生から生じたのではないかとされる品種があります。よく出回っているのは、次の2品種かと思います。

サングィニア

(Sanguinea)

シングル・平咲きとなる花形、数輪が寄り添った“連れ”咲きとなります。

花色はカーマイン(バーガンディ)、気候その他の環境の違いから、オレンジ・カッパー気味の色合いとなることもありますが、咲き進むにしたがって色濃く変化していきます。

中国からインドへ渡り、1802年頃、インドからヨーロッパへもたらされたのではないかといわれています。そのため、ベンガル・クリムゾン(Bengal Crimson)と呼ばれることもあります。

また、ルドゥーテが“Rosa indica stelligera”というタイトルで描いたチャイナローズも、このサングィニアだと思われます。

品種名“サングィニア”(血の赤;ラテン語)が示す通り、この品種の怪しいまでの赤は、他の品種に見出すことはできません。今もって最も妖しい赤バラと呼んでもいいのではないでしょうか。

クラモアジ・スーペリオール

(Cramoisi Supérieur)

セミダブルまたはダブル、しばしばカップ型となる可憐な花形。ダークレッド、落ち着いた雰囲気の漂う花色です。花弁裏にシルバー(白く変化)が入ったり、花弁の基部などが白く色抜けすることもあります。

コンパクトな樹形になるという記述も見受けられますが、日本、特に関東以西では樹高120〜180㎝のブッシュに育つと考えるほうがよいと思います。小さめ、細く尖り気味の葉、細目でたおやかな枝ぶりは、チャイナローズの典型的な特徴が現れます。

1832年、フランス・ルアーブルでナーサリーを営んでいたコックロー(Coquereau)により紹介されました。

‘スレイターズ・クリムゾン・チャイナ’の実生から生じたといわれています。クラモアジ・スペリュール(フランス語)とは、スーパー・クリムゾン(極紅)という意味です。

なお、1778年に遡ることができるベンガル由来の赤花チャイナ、アグリッピナ(Agrippina)は同じものではないかという記事もあります。

スレイターズ・クリムゾンがヨーロッパにあったバラに“鮮烈な赤”をもたらしました。しかし、ノワゼットやブルボンという新しいクラスの誕生のきっかけとなった、もう一つのチャイナローズがあります。

オールド・ブラッシュ

(Old Blush)

小輪、丸弁咲き、ラベンダー・シェイド気味の明るいピンクの花が、株全体を覆い尽くすかのように咲き誇ります。

ヨーロッパにおいては1793年、英国のパーソンズ氏の庭にあった株から流通するようになりました。そのことから‘パーソンズ・ピンク・チャイナ’(Parsons’ Pink China)とも呼ばれています。

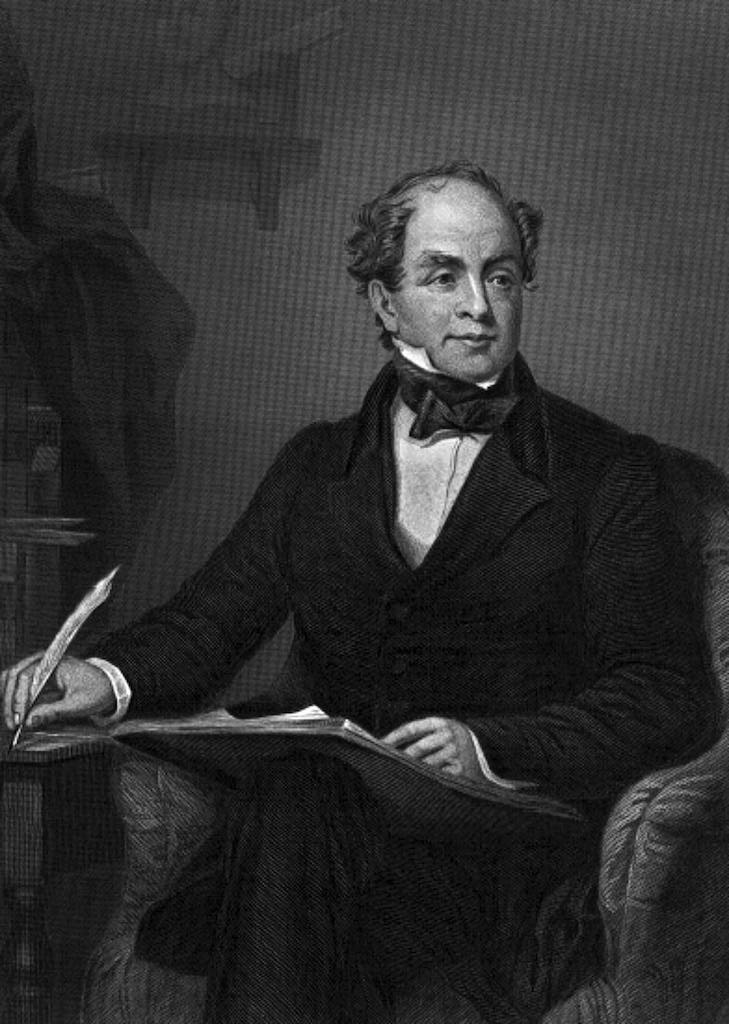

アイルランド出身で故郷を美しい言葉で語り、国民詩人と呼ばれることもあるトーマス・ムーア(Thomas Moore:1779-1852)は詩作のほか、自身でバラードを歌い、作曲もするという多才な人物でした。

その中の一曲が“夏の名残りのバラ(The Last Rose of Summer)”です。

この曲は日本では、“庭の千草”という名で知られている美しい曲です。この詩で讃えられるバラこそ、この‘オールド・ブラッシュ’だとされています。この曲が広く愛されるにつれ、‘オールド・ブラッシュ’も曲の題名のまま、“ザ・ラスト・ローズ・オブ・サマー(夏のなごりのバラ)”と呼ばれるようにもなりました。

夏のなごりのバラ / Tis the last rose of summer,

ひとつ咲き残る / Left blooming alone;

咲き競った美しい花々も散りゆき、/ All her lovely companions are faded and gone;

ともに咲くバラも / No flow’r of her kindred,

つぼみもすでに失せ、/ No rosebud is nigh

はじらうような花色をもう一度映えさせることもない、/ To reflect back her blushes,

ただ出るはため息ばかり…/ Or give sigh for sigh…

中国から、あるいはインド経由でヨーロッパへもたらされたチャイナローズは、以上のように園芸品種でした。

チャイナローズの原種であろうとされたロサ・キネンシス・f・スポンタネア(R. chinensis f. Spontanea)はずっと遅れて、19世紀の終わり近くになってようやくヨーロッパへ紹介されました。

ロサ・キネンシス・f・スポンタネア

(R. chinensis f. Spontanea)

小輪、シングル咲き、咲き進むと渋みのある赤となることが多いのですが、色むらが出たり淡いピンクの色合いとなるなど非常に大きな変化があり、花色は特定できるほど固定化していません。

1884年頃、アイルランドのオーガスティン・ヘンリー(Augustin Henry)が中国湖南省で発見し、1902年、チャイナローズの原種として公表したことから、‘ヘンリーズ・グリムゾン・チャイナ’(Henry’s Crimson Chaina)と呼ばれたこともあります。

その後、果たしてこれがチャイナの原種であるか長く議論となっていましたが、長い間“生きた”標本を得ることができませんでした。

英国王立園芸協会ヴィーチ賞(VMM)を1995年に受賞した日本の誇るナチュラリスト荻巣樹徳氏は、2000年に刊行した著作『幻の植物を追って』(講談社)の中で、中国・四川省でこのロサ・キネンシス・f・スポンタネアを再発見したことを記述し、世界的な再発見として話題となりました。

荻巣氏は著作の冒頭で「幻のバラ、ロサ・キネンシスの野生種再発見」と題して、その興奮を記述されています。

熱にうかされた視界のかたすみを赤い色が動いた。あれはもしかしたら、…

無理をしてここまで来てよかった。神さまがあわせてくださった。本気でそう思った。あとのことはあまり覚えていない。その場にたおれこんでしまったからだ。1983年5月21日のことである

著作にはまた、再発見時に撮影した写真が掲載されています。それを見ると、花色は真紅。葉はいくぶん照り葉気味で細め。這うような細く固めの枝ぶりです。

併せて読みたい

・花の女王バラを紐解く「忘れられた育種家、ルイ・パルメンティエ」

・鉢植えバラの冬のお手入れ「来春よく咲かせる!とっておきの話」

・よい苗を選ぼう!初心者でもチャレンジしやすいバラの大苗をご紹介

Credit

文/田中敏夫

グリーン・ショップ・音ノ葉、ローズアドバイザー。

28年間の企業勤務を経て、50歳でバラを主体とした庭づくりに役立ちたい思いから、2001年、バラ苗通販ショップ「グリーンバレー」を創業し、9年間運営。2010年春からは「グリーン・ショップ・音ノ葉」のローズアドバイザーとなり、バラ苗管理を行いながら、バラの楽しみ方や手入れ法、トラブル対策などを店頭でアドバイスする。

写真/今井秀治

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

宿根草・多年草

じつは知らない? クリスマスローズのトリビア10|花びらじゃない? 毒? 長生き?

冬の庭で、静かにうつむいて咲くクリスマスローズ。その控えめな姿からは想像できませんが、この花には、毒と薬、合理性と美、自然と人の関係といった、奥深い物語が隠されています。なぜ「バラ」ではないのにロー…