【プロが解説】その植物、買って大丈夫? 売ってOK? 知っておきたい植物の売り買いルール

encierro/Shutterstock.com

市場の流通数が少ないレア品種がオークションサイトに出品されていて、思わず飛びつきそうになったり、庭の植物をちょっと売ってみようかな、と考えたことはありませんか? でも、ちょっと待って。それ違法かも。安全に植物を入手し、楽しくガーデニングをするために、植物の流通の基本的なルールを知っておきましょう。世界に誇る日本の豊かな花き園芸業界を支えるのは、あなたの正しい知識です。植物の仕入れ・生産・販売を行う園芸現場のプロが詳しく解説します。

目次

販売されている商品の説明を確認していますか?

実際の店舗に出向いて、販売されている植物の苗や種子を手に取って、目で見て購入する以外に、現在ではインターネットを介して、実物を確認しなくても購入できるのが当たり前になっています。いわゆるインターネット通販です。

インターネットを通じて苗や種子を販売している人の中には、農業や園芸に従事している人はもちろん、会社に勤めながら副業として行っている人もいて、じつに多様です。スマートフォンの普及と共に、ひと昔前と比べて近年は誰でも手軽に、時間をかけずに出品できるようになったこともあり、さまざまな背景の出品者が増えています。

さらには一言でインターネット通販といっても、その形態はさまざま。例えば、

- 個人がWebショップを立ち上げて販売する

- オークションサイトやフリマアプリに出品する

- Amazonや楽天市場などの巨大インターネットモールに出店する

- SNSなどで直接やり取りをして販売する

など、インターネットを利用した販売手段はとてもたくさんあります。

まずネット販売に共通するのは、ほぼ9割が「購入したモノを手にするときは支払いを終えた後」ということです(一部、後払い可の店もあります)。

インターネットを利用して植物を購入する際の注意点は、支払いを終えてからでないと実物を手にできないため、支払いを終える前に「それが本当に購入したいモノかどうか」を慎重に見極める必要があるということ。まず一つできることは、「これはアレだ」と断定できる諸情報の確認。

特に種子は数字を確認!

一般に種子をインターネットで購入する場合は、商品の見本画像だけでは判断しにくいことが多いです。特に、まだ実物を目にしたことがない珍しい植物を種子から育てる場合は、本当にその画像が求める植物の種子かどうかも判断できないですし、その種子が完熟して発芽する力があるかどうかも見分けられないと思います。そのような状況で、いざ種子を購入し育ててみると「何か違うぞ」と感じたり、数年がかりでやっと咲いたのに、「全然違う花が咲いた!」なんてことが起こるかもしれません。そうなるとガッカリどころではないですよね。

購入を決める確認方法の一つとして、採種時期や発芽率、試し播きが行われたかどうか、などが具体的な数字で明記されているかが判断材料になります。

迷った場合は、販売者に質問するのも一案です。

家電の購入や旅行の予約などと比べ、苗や種子は安価なモノですが、頻度や量が増えればそれなりの金額になります。もしも発芽しなかったら、怒りや落胆のような一時的な感情はともかく、それにかけた情熱や期待、時間は取り戻すことはできないのです。

そして苗を購入するときに確認したいことは、ちゃんと許可を得て栽培されている苗かどうかということです。詳しくは、以下で解説します。

無許可栽培品の販売は禁止されています

まず知っておきたいのが、園芸にまつわる法律的な用語の一つ「品種登録」や「種苗登録品種」についてです。

「品種登録制度」とは、新品種の植物を育成者(その植物を作った人)が品種名をつけて、農林水産省に登録することで、育成者の権利を保護する制度(種苗法)のことです。審査後に新品種として登録された「登録品種」は、その品種の販売目的の増殖と販売権が保護されます。 なお、登録申請中でも営利・非営利関係なく無断増殖は禁止されています。

無許可栽培品が出回っています

この制度をふまえながら、現在のインターネットを利用した植物の苗の売り買いを見てみると、品種登録されている植物の苗の無許可栽培品と思われる出品物を、割と簡単に見つけることができます。知らずに気軽に販売している人もいるかもしれませんが、これは違法です。

このようなことが見受けられる背景には、ほとんどの場合、お互い顔を一度も合わせずに取り引きが成立してしまうことも理由の一つで、特にフリマサイトやオークションサイトは基本的に匿名での売り買いが主流のため、販売する側の責任がより一層希薄になっているのかもしれません。

品種登録はラベルで確認

品種登録されている植物が販売される際には

- これは品種登録されています。

- 無許可の営利増殖は禁止しています。

- 海外への持ち出しは禁止されています。

- PVPマークや登録番号。

上記4点に類する文言を記載したラベルやタグを各苗に添付することが改正種苗法により義務付けられています。そのため、購入時にこれらが明記されているラベルなどが添付されていない苗は、許可を得られていないと判断することができます。

なお、品種登録されていない場合でも、育成者と販売契約を結んでいないと販売できないという植物もあります。こうした、品種登録がされていないけれど販売契約した人しか販売できないという植物に関しても、販売許可があることをラベルやタグに示して販売するように決めている育成者も多いです。こちらのラベルには「営利販売目的の増殖や無断増殖を禁止しています」という文言が書かれている場合が多いです。

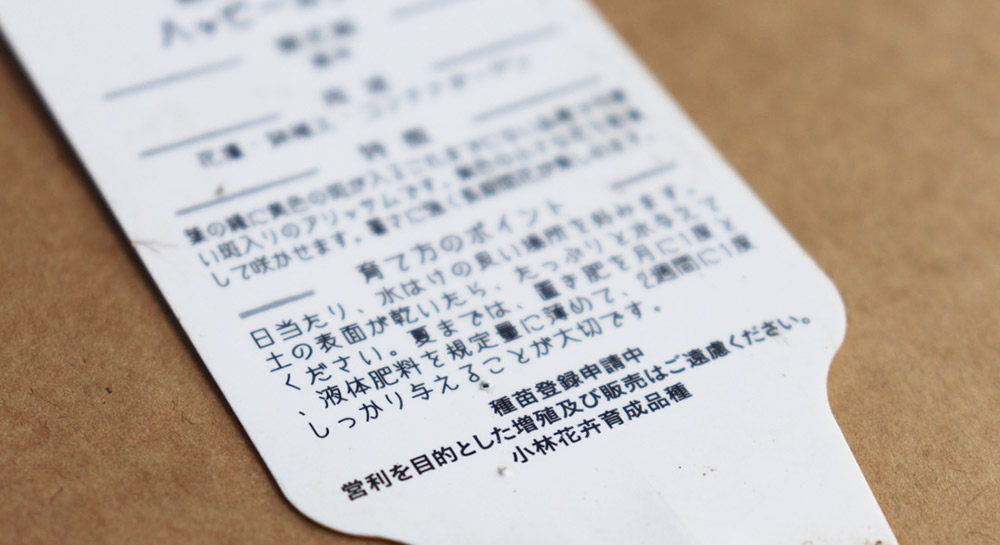

また一部の野菜やハーブの苗は、出荷する際に、生産者が農薬を使用した回数と濃度が記載されている農薬使用表記(上写真)の添付が義務化されているので(指定種苗制度(注1))、ハーブや野菜の場合は苗の状態と一緒に確認ができます。

植物の品質を担保する花き流通システム

現物を手に取ることができる園芸店やガーデンセンターなどの実店舗では、無許可栽培品が販売されるようなことはほとんどありません。また、インターネットのショップでも、それを生業としてビジネスを展開している店では、そのような品が並ぶことはありません。それは、花き流通に関わる人が、植物の権利や健全な流通を守り、商品に責任をもって仕事をしているためです。

苗が実店舗に並ぶまでの過程は

生産者 → 花き市場 → 実店舗

という経路をたどります。場合によっては、花き市場の次に仲卸が入ったり、生産者が直接実店舗に納めることもあります。

実店舗では無許可で登録品種の販売が行われることがほとんどないと断言できるのは、花き市場へ出荷するほぼ100%の生産者が無許可で登録品種を栽培しないうえ、出荷もしないからです。

それは、生産者が無許可で登録品種を栽培して収益を上げたということが発覚した時のリスクが多大だからです。仮に不正が明るみになった場合、取引先である花き市場や実店舗、苗や種子を購入する種苗会社からの信用を失い、以降業界でビジネスを継続することはできません。さらに、損害賠償が請求されたり、無許可栽培品の破棄にも手間がかかるなど、デメリットは死活問題です。それを十分に理解しているため、不正は行わないのです。

ですから、花き流通業に従事する人は、不正や違反に大変敏感です。もし、ある生産者が新しく何か作ってみようとか、未知の植物を生産してみようなどと考えたとします。その場合、まず何から考え始めると思いますか? 栽培方法や販売価格を考えるよりも先に、まずは「その植物は増やしていいモノか」「すでに種苗会社が関わっているか否か」という権利に関係する項目を調べてから始める場合がほとんどです。用心深い人ならば、海外パテント(国際特許)があるかどうかも事前に調べます。生産者にとって権利を侵害しない、させないということは、絶対的なルールなのです。

もしも無許可で栽培された登録品種を出荷しようものなら、実店舗に並ぶ前に、花き市場の関係者や仕入れを行うバイヤーなど複数人の目に触れるタイミングで「これって勝手に増やしてよかったモノだったっけ?」と疑いをかけられてしまいます。仮に故意でなかったとしても、無許可栽培が判明した苗を市場に出荷したら最後、出荷履歴が残るため、これが不正の歴史としてずっと残ってしまうことになります。

このように、花き流通のシステムは、厳しいチェック機能の役割も果たしています。ですから、登録品種であってもそうでなくても、このシステムを通り市場に並ぶものは、一定の品質が担保されていると思ってよいでしょう。

不正は品種保護Gメンが取り締まっています

ならば、「花き市場などを通過せず、無許可栽培品を直接消費者に販売したらバレないのでは」と思われるかもしれませんが、そうはいきません。通称、品種保護Gメン(注2)という育成者の権利を保護する目的で働く人々が全国各地に存在し、無許可栽培品の販売に目を光らせて、不正を暴いているのです。

無許可栽培はしない、売らない、買わない

無許可で栽培したものを売るのは種苗法に違反するため法的な罰則が設けられています。では、買うのは法律に違反するのか、管轄の農林水産省に聞いてみました。

「買って自分で楽しむ分には、買った側が罰則を課せられることはありません。しかし、それを増やして人に売ったりすれば、罰則が課せられる可能性があります。ただ罰則がどうかということよりも、近年よくあるお問い合わせは、フリマアプリなどで買った種が発芽しなかった、あるいは写真と異なる花が届いたがどうにかならないか、というものです。我々としていえるのは、そういう困りごとを避けたいのなら、フリマアプリで買わないということ。不安なことや分からないことは、お店の人にちゃんと確認してから買いましょうということです」

消費者の正しい理解が植物の発展を支えています

無許可栽培品は当然、それが本物かどうかも含めて品質の担保は誰もしてくれません。買うならすべて自己責任ですが、無許可栽培品や品質の担保がされないルートが定かではないものは、買うべきではありません。

また、流通量の少ない希少な品種はオークションなどで価格が高騰する傾向にありますが、植物は生き物ですので、管理状況次第で品質は変わってしまうということを覚えておきましょう。よい店は、消費者の手元に苗が届くまでに苗の健康状態をみて土を足したり、液肥をあげたり丁寧にお世話をし、生産者から預かった苗の品質を落とすことはありませんし、むしろよりよい状態にして消費者に渡す高い技術を持っています。また、ネットショップなどでも優良店は、運送時の環境にも配慮し、梱包に丁寧な工夫を凝らしています。

品質の担保されない無責任な品物が市場に氾濫すると、こうした高品質な苗の価格に影響を及ぼします。ちゃんとしたものを作っても売れない、価格として評価されない、となれば、高度な技術を持った育種者や生産者、店舗も廃業せざるを得ません。そうなれば、胸がときめくような新品種も、優良な苗もなくなり、結果的に消費者もガーデニングが全然楽しめなくなります。

植物が好きで、ガーデニングをこれからもずっと楽しみたいなら、消費者も正しい知識を持ち、買い物の選択に責任を持つことが必要です。日本の育種技術や生産技術は非常に高く、海外への流出が問題になるほどその評価は世界的にみてもハイレベルです。消費者の正しい理解と選択は、海外から羨望の眼差しを浴びる日本の花き園芸市場を守り、さらに発展させていく大きな力になります。それは結果的に、たくさんの優良な苗、ユニークな植物の誕生として消費者に還元されることになるのです。

安心して植物を購入するために

実店舗でもインターネットを利用したショッピングでも、このお店は信用ができるというチェックポイントを消費者が持つことが大事です。店主やスタッフの人柄や、綺麗な画像、雰囲気の演出などもその一つですが、商品の知識量や決まり事をしっかり守っているかどうかは、何にもまして大切なチェックポイントです。お買い物の際にそうしたことを意識すると、よいお店を選べるようになってきて、よりよいガーデニングライフを楽しめますよ。

<参考サイト>

(注1)農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/tizai/syubyo/attach/pdf/index-11.pdf

(注2)国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 https://www.naro.go.jp/laboratory/ncss/hogotaisaku/files/taisaku-gyoumu-gaiyou_pamph.pdf

(注3)先祖返り……交配親またはそれ以前の親や原種の性質や形状が現れること

Credit

写真&文 / 伊藤章太郎 - 園芸研究家 -

いとう・しょうたろう/花き市場で生産者から仕入れるバイヤーや、種まきや挿し木で生産を行う生産者としても活動。好きな植物はエキウムなどムラサキ科全般、エリンジウム、キキョウ、ジンチョウゲ、バンクシア。スペイン語を習得して南米に行きたいと夢見るバックパッカーという一面も。2010年よりNHK『趣味の園芸』で講師としても活躍。1児の父。

- リンク

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

キャンドルランタン ウォール(GARDEN STORY Series)

温かな雰囲気を演出するガーデンランタンは、単体でポイントに使っても、いくつか並べても◎。スマートなデザインのランタンにお好みのキャンドルやライトを入れて、ガラス越しに明かりを楽しめます。背面には取り付け穴付き。

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

園芸用品

バラも果樹も鉢植えでこんなに実る! 全国ガーデナーが選ぶ土の活力素『バイオマイスター』PR

愛知県・牧勝美さんの庭は、つるバラが壁いっぱいに咲きこぼれるコテージと、宿根草や一年草がナチュラルに混ざり合う「秘密の花園」。そんな花いっぱいの庭の片隅で、鉢植えジューンベリーが毎年たわわに実り、ジ…

-

ガーデンデザイン

海外が憧れる日本の美。じつは「理想世界の表現」だった? 日本庭園の意外なルーツ

日本文化の集大成ともいわれる「日本庭園」には、海外からも羨望の眼差しが寄せられていることをご存じですか? その美しさの正体は、古来の人々が思い描いた“理想世界(楽園)”にありました。本連載では、日本人…