9月1日は防災の日。地震や台風、大雨など災害の多い日本では、非常時に備えておくことがとても大切です。その際、ペットがいる人はペット用の備えもしておきましょう。非常事態は動物にとっても不安です。さらに、ペット用の物資は水も食べ物も後回しになるのが現実です。ペットを守れるのは飼い主だけ。そうした心構えも含めて、防災について考えてみましょう。

目次

飼い主として防災週間に取り組みたいこと

9月1日は防災の日、この日を挟んで8月30日から9月5日までが防災週間です。防災グッズの準備や点検をして、改めて防災に対する意識を高めていくという大切な1週間。私が住む静岡市では、南海トラフ巨大地震が発生した場合、どれほどの被害が出るか想像しただけでも恐ろしくなります。震災だけでなく、今年は大雨による河川の氾濫や浸水、土砂崩れなどが街中で頻繁に起こり、災害がより身近な現実として感じられます。恐ろしいからこそ、平常時に冷静に防災計画を立て、準備をしておくことが大事だと改めて思います。その際、人間用の準備はできていても、ペット用はまだ、というご家庭も多いかもしれません。私もこの機会に、人間用の防災グッズと一緒に、愛犬用の非常持ち出しグッズも準備しておきたいと思います。

避難はペットと一緒に。置いて行かないのが原則

防災グッズを準備するとともに、まず確認しておきたいことは、避難時にはペットを置いていかないのが飼い主の責任ということです。これはペットの命を守るとともに、発災後に改めて保護することに多大な労力と時間を要するためです。さらに、不妊去勢がされてない場合には、繁殖によって頭数が増加し、住民の安全や公衆衛生環境が悪化してしまう懸念があります。そうしたことを防ぐために、環境省はペットを置き去りにせず、一緒に避難する「同行避難」を原則としています。

ただし、ペットの命を守るには、飼い主が無事でいる必要があります。ですから、まず自身の安全を確保することが第一です。そして、発災時にペットと離れた場所にいる際は、自身の被災状況や周囲の状況、ペットのいる場所までの経路、避難指示などを総合的に検討し、自身でペットを避難させることが可能かどうか冷静に判断し、決して無理をしないことも重要です。やむをえずペットを置いていかざるを得ない場合や、はぐれてしまった場合は、首輪やマイクロチップが役に立ちます。平常時からの飼い方やしつけも、非常時にペットを守るために役に立ちます。

ペットの非常持ち出しグッズ

避難先でペットの飼育に必要なものは飼い主が準備しておく責任があります。どんなものが必要か、以下を参考に調べてみました。もうすでに準備万端の方も、防災週間にはもう一度中身のチェックをお願いします。

環境省から、

『備えよう! いつもいっしょにいたいから。ペット動物の災害対策』。

私が住む静岡でも、「静岡県動物保護協会」から『今日から始めよう ペット動物の災害対策』という小冊子が発行されています。

各自治体から詳しい小冊子が出されていたり、サイトで紹介されています。お住まいの地域の情報を確認しておかれるとよいと思います。

これらを参考に、備えておくべき物をまとめました。

<ペットのための非常持ち出しグッズ>

- ペットフードと飲み水(5日分)、食器

- 療法食、薬

- クレート(キャリーバッグ)

- 予備の首輪、リード

- ペットの写真と健康手帳、迷子札

- ペットシーツ、マナーグッズ、ブラシ

- おもちゃ、タオルや毛布(いつも使っている物)

人の多い避難所や、いつもと違う環境に、犬も猫も落ち着かなかったり、食欲が落ちたりするようです。いつも食べている慣れた味のフードや、自分の匂いのするおもちゃ、飼い主の匂いのする物などがあると安心します。少しでも不安な気持ちを軽減して落ち着かせてあげたいですね。

人間用の食糧や水などの救援物資は届けていただけても、犬用のフードや飲み水は、すぐにいただくことはできないようです。過去の災害時には「人間だって飲み水がないのに犬になんて…」という声もあったり、ペット用の救護物資を運ぶ車が緊急車両と認められない場合もあったそうです。そういうことも覚悟して、飼い主の責任でしっかり準備しておきましょう。

健康手帳と写真も用意しておこう

愛犬の情報を1つにまとめた手帳を用意しておくことも大切です。専用の「ペット手帳」もありますし、何か手ごろなサイズのノートなどでもいいですね。

手帳には、犬の名前、生年月日、ワクチン接種の記録、感染症の検査結果、性格、病気、使用している薬、しつけの有無、普段食べているペットフードなどを書いておきます。

写真も必需です。万が一離れ離れになってしまった場合、探す時に必要になります。飼い主とペットが一緒に写っている写真もあるとよいそうです。スマートフォンに保存されている方も多いと思いますが、ぜひ手帳にも貼っておきましょう。

犬用の靴について

前述したように、避難する際にはペットと同行避難が推奨されています。小さな犬や猫はキャリーバックに入れて避難すれば安全ですが、キャリーバッグに入らないサイズの犬は歩いて避難します。その際、ガラスが割れていたり、瓦礫があったりと危険なところを通らなければならないこともあります。人間も靴を履かなければ怪我をします。犬も同じです。大事な肉球を傷めてしまったら大変です。そのために、くつを用意しておくことも検討したほうがよいかもしれません。

我が家でも、くつを準備しておくことにしました。犬の足形をとり、採寸。アウトドアのお店で相談して購入しました。犬が靴を履いて歩けるようになるまで、犬も飼い主も練習が必要です。少しずつ慣らして、いざというときには履いて歩くことができるようにしておきたいと思っています。

ただ一方で、日本レスキュー協会によると、「災害救助犬のブーツについては、義務化せず、現場で携行のハンドラーの判断による」とされています。

犬がブーツ(靴)を履くことで、かえって危険なこともあるということです。その理由として、

- 履かせることがストレスになる

- 長時間の使用で体温を上昇させてしまう

- 怪我のリスクを高める

- 爪による踏ん張りが効かなくなる

などがあるそうです。

救助犬のような危険な状況で長い時間仕事をする犬の場合と、避難するために歩く犬の場合とでは、少し状況が違うかもしれませんが、犬が靴を履くことのメリットとデメリットを知っておくことも大事ですね。

同行避難と同伴避難

環境省はペットと一緒に避難する「同行避難」を推奨しています。置き去りにしたペットが逃げたり、野生化したりするのを防ぐ目的や、ペットを気にして避難が遅れることを避けるためです。一方、飼い主とペットが同じ空間で避難生活を送る「同伴避難」は原則禁止とされていることが多いようです。各自治体の受け入れ体制を確認しておくことも大事ですね。

避難した後のことは、またたくさんの課題があると思いますが、まずは、災害が発生した際に、落ち着いて、速やかに避難できるようにしたいと思います。絶対に、離れ離れになることだけは避けたい。体重11kgのあんを、おんぶしてでも一緒に避難するには、私は体を鍛え、あんにはお行儀よくできるように、日頃の鍛錬も大事だと思っています。

過去の大きな地震の時には、たくさんのペットも犠牲になりました。きっと無念な気持ちを抱えた飼い主の方は多いと思います。私だって、もし実際にその時になったら適切な行動が取れるのか、自信などありません。

ちなみに、我が家のあんの場合、日中のお昼寝中に何度か揺れを経験していますが、震度3くらいでは起きませんでした(震度4以上は、あんはまだ経験していません)。犬がこんなことで大丈夫かしらと心配になりました。地震で揺れを感じたら、私はあんを起こすところから始めないといけないようです。

でも、なんとしても、愛犬あんと一緒に無事に避難したい。のんびり穏やかなあんが与えてくれる癒やしやぬくもり、愛情、平穏は、私たち家族にとってかけがえのないものです。飼い主は誰しもペットに対してそう思っているでしょう。このなんでもない幸せな日常を改めて振り返りつつ、防災の意識を高くもって、備える1週間にしたいと思います。

Credit

写真・文/海野美規(Unno Miki)

フラワー&フォトスタイリスト。ハーバルセラピスト。愛犬あんとの暮らしを通じて、動物のための自然療法を学ぶ。パリで『エコール・フランセーズ・ドゥ・デコラシオン・フローラル』に入門、ディプロムを取得。『アトリエ・サンク』の山本由美氏、『From Nature』の神田隆氏に師事。『草月流』師範。フランス、ハンガリー、シンガポールでの暮らしを経て、現在日本でパリスタイル・フラワーアレンジメントの教室『Petit Salon MILOU(プチ・サロン・ミロウ)』を主宰。

https://www.annegarden.jp

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

花と緑

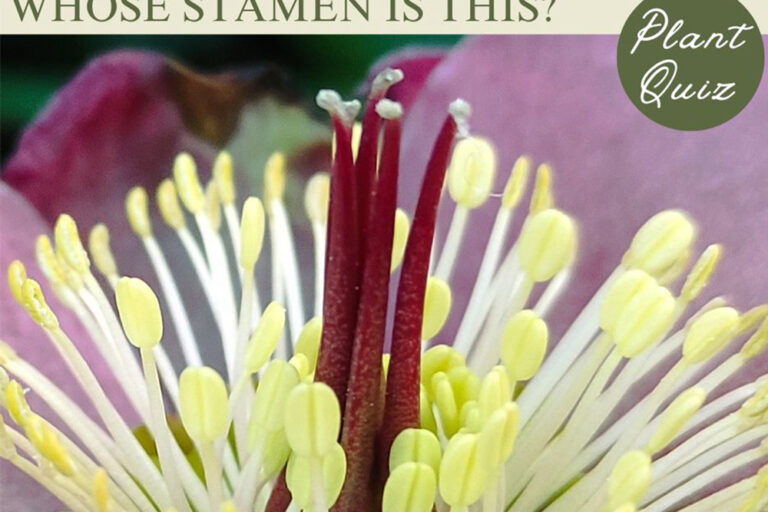

冬の花人気No.1!といえば…この雄しべ、何の花?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.33

花の中をじっくり観察したことはありますか? 花は基本的には花弁(花びら)、ガク、雄しべ、雌しべといった器官からなり、その形や数は花の種類によって異なります。今回は「雄しべ」に注目してみました。この写…