花の女王と称され、世界中で愛されているバラ。数多くの魅力的な品種には、それぞれ誕生秘話や語り継がれてきた逸話、神話など、多くの物語があります。数々の文献に触れてきたローズアドバイザーの田中敏夫さんが、バラの魅力を深掘りするこの連載。今回は、極耐寒性のあるバラ25種を育種・公表したオーストリア生まれの育種家、フェリシタス・スヴェジダ博士の人生と、彼女が世に残したバラについて解説します。

目次

カナダ農業省の命を受けバラを研究

フェリシタス・スヴェジダ博士(Ms. Felicitas Svejda:1920-2016)はオーストリア、ウィーン生まれです。カナダへ移住した後、寒冷な気候下でもよく生育するバラ、”エクスプローラー(冒険者)・シリーズ”を育種しました。

1920年、オーストリアのウィーンに生まれました。故郷ウィーンで農業工学の博士課程を終えた後、1952年にスウェーデンへ。

1953年、カナダ・オタワへと居を移し、中央実験農場(the Central Experimental Farm) に職を得て農業部穀物グループで1961年まで研究を続けました。

「1961年の秋、わたしはカナダ農業省から、冬季の寒冷な気候に耐え、よく返り咲きするバラの育種の可能性について研究するよう求められた…わたしはバラについては何も知らなかった。これはかえって幸運だったのかもしれない。わたしには先入観がなかった。わたしは学ばなければならなかった。簡単な方法はよく観察することだった」と2008年に述懐しています。

こうして、1961年から1984年まで、外気温がマイナス35℃であっても株が雪中にあれば大丈夫という極耐寒性のあるバラ25種を育種・公表しました。2016年没、享年95歳でした。

耐寒性のあるバラを育種するため

彼女は育種にあたり、初期は耐寒性が強いことで定評のあるハマナス交配親‘シュネーツベルク(Schneezwerg)’をメインに利用しましたが、1977年頃からは、ドイツのコルデス社が育種し、耐寒性のあるバラの元品種として多くのナーサリーでも利用されたロサ・コルデシー(R. Kordesii)も使用するようになりました。

北米を探検した冒険家たちと彼女が作ったバラ

育種された品種は、カナダなど北米を探検した冒険家たちにちなんで命名され、エクスプローラー・シリーズ(Explorer Series:”冒険者シリーズ”)と呼ばれることになりました(Article ”Felicitas Svejda“, 2016、 MONTRÉAL BOTANICAL GARDEN LIBRARY)。

彼女が育種した品種と捧げられた “冒険者たち”について見ていきましょう。

マーチン・フロビシャー(Martin Frobisher)- 1961年

スヴェジダ博士の最初の成功は、この美しい品種によって勝ち得られました。

淡い、繊細な色合いのピンクに染まる花色です。花心の部分が濃く色づきます。やさしげな花形は心和む優雅な雰囲気をかもし出します。葉色は淡く、くすみの入ったつや消しの若緑。この葉色は花のない時期でも庭を美しく彩ってくれます。また、秋には黄葉も楽しめます。

ハマナス交配種‘シュネーツベルク’を交配親として育種されました。

淡い葉緑にハマナスの性質が現れていますが、ハマナス交配品種にありがちな鋭いトゲはそれほど顕著ではなく、枝ぶりのたおやかさは息を呑むほどです。

フロビシャーははじめ、アフリカ西岸などへの航海を行っていましたが、北大西洋から直接太平洋へ抜ける航路を見つけることができるのではないかと考えていました。

当時は、中部および南大西洋を経てアジア(太平洋)へ至る航路がスペインやフランスにより席捲・占有されており、イングランドの商船や艦隊の航行が妨げられているという背景もあって、やがてこのプランにスポンサーが付き、後にはエリザベス女王の援助も得ることとなり、1576年から毎年3回にわたって北洋探検が行われました。

これらの探検は、航海技術や船舶の性能の制限から夏季にしか実施できないものでした。結果的にはカナダ北部のバッフィン島を発見するなど、極北海域を探検することに止まり、さしたる成果をあげることはできませんでした。しかし、フロビシャーは熟練した航海者として、後にイングランド艦隊へ加わり、西インド諸島において勃発したスペインとの戦闘において戦功があったとして爵位を付与されました。

ヨンス・ムンク(Jens Munk)- 1964年

花色はストロング・ピンク、均一に染まる鮮やかな色合いです。

幅狭で、全体に尖り気味な、縮みによりザラリとした感触の明るい色合いの葉、トゲが密生する枝ぶりはいかにもハマナス交配種の性質を受け継いでいます。

この品種も‘シュネーツベルク’が交配親として使われました。もう一方はやはりハマナス交配種でピンクのシングル咲きとなる、‘フル・ダグマール・ハストラップ(Fru Dagmar Hastrup)’でした。

ヨンス・ムンク(1579-1628)は、ノルウェーの海洋冒険家です。

12歳のときにポルトガルへ出て、外洋船への乗り組みのチャンスを得たものの、海賊に襲われ九死に一生を得るなど、少年時代から海洋探検に明け暮れた人物です。名君と謳われたノルウェー・デンマーク王クリスチャン4世の治世下、海戦、海洋探検などの経験を重ねました。

当時のヨーロッパは、ポルトガルがアジア産の香辛料「コショウ」を独占して莫大な利益をあげて繁栄していた時代です。他国は、その独占を打開するため、アジアへの別航路を探索していました。ムンクもまたマーチン・フロビシャーと同様、アメリカ大陸の北方を回ってアジアへ到達するルートを探ろうと試みました。

クリスチャン4世の後援を受け、1619年、65名の船員が乗船した2隻の帆船により、グリーンランドのケープフェアウェル(”さよなら岬”)を通過してハドソン湾へ入って探索を続け、当地で越冬を試みました。しかし、過酷な冬を越すことができたのはムンクを含む3名のみでした。翌1620年、3名は奇跡的にコペンハーゲンへ辿りつくことができました。

ムンクの冒険心は衰えることがなく、さらに”北方ルート”の探索再開を目指しましたが、ノルウェー・デンマークが三十年戦争に参戦したことから軍務に追われ、戦闘での負傷がもとで死亡したといわれています。海洋冒険に明け暮れ、極北探検を行った冒険家として波乱万丈の人生を送りました。

ヘンリー・ハドソン(Henry Hudson)- 1966年

中輪、25弁ほど、平咲きの花が房咲きとなります。

花色はわずかにピンクを刷いたような白。トゲが密生する横広がりの枝ぶりは、典型的なハマナス交配種の特徴です。この品種も‘シュネーツベルク’の実生から生じたものです。

耐寒性に優れているのはもちろん、耐病性にも優れ、スヴェジダ博士の初期の傑作として知られています。

ヘンリー・ハドソン(1560?-1610?)はイングランド出身の航海士です。

1607年、モスクワ公国に雇われ、シベリア沖から北極海を経てヨーロッパへ至る航路(北東航路)発見を試み、1609年にはオランダ東インド会社に雇用されて、北アメリカから北極海を抜けてアジアを目指す航路(北西航路)発見を試みましたが、いずれも氷結した海を抜けることができず失敗に終わりました。

1610年、再度北西航路の発見に挑み、後に彼の名を冠することになるハドソン湾まで達しましたが、航路を見つけることはできませんでした。同年、帰国を求める乗組員たちの反乱にあい、現地へ息子たちとともに置き去りにされ消息を絶ちました。

ジョン・カボット(John Cabot)- 1969年

花色はミディアム・レッドとして記録されているようですが、深いピンク(スリーズ:西洋サクランボ色)となることが多いようです。

1969年に育種されました。スヴェジダ博士はこの頃から、交配親にロサ・コルデシーを用いるようになりました。

種親はコルデシー、花粉親は交配用の無名種(華やかな花色のフロリバンダ、‘マスカレード’とロサ・ラクサの交配による)とのことです。

1498年、北米大陸探検の途次、病没しました。

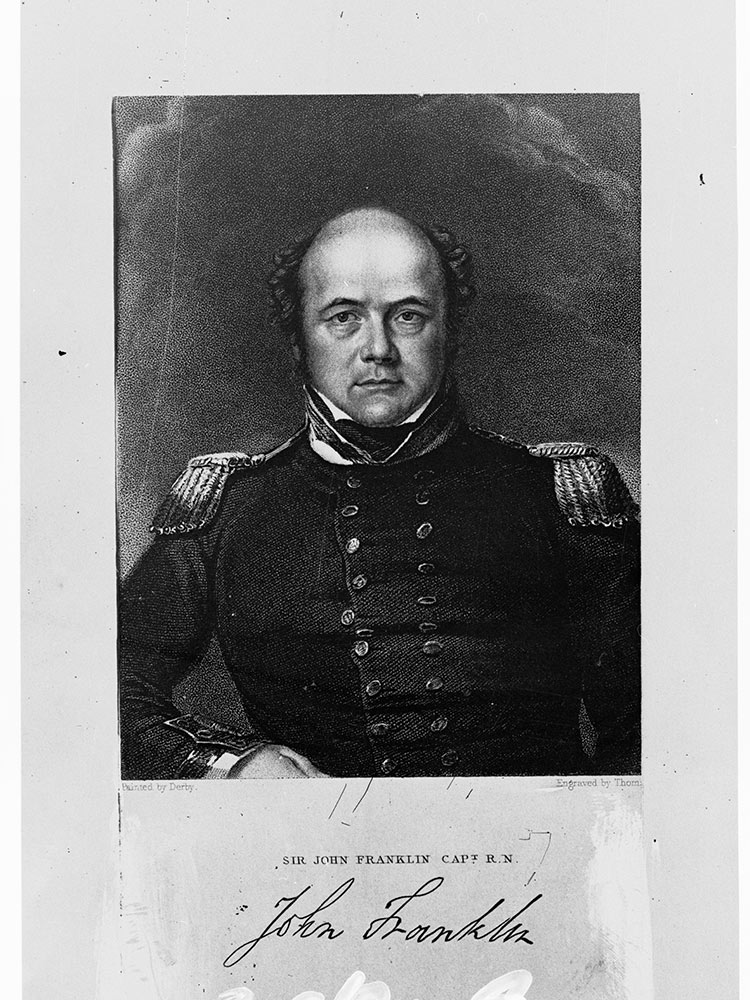

ジョン・フランクリン(John Franklin)-1970年

コルデス社が育種したクリムゾンのフロリバンダ、‘リリー・マルレーン(Lilli Marleen)’を種親、スヴェジダ博士が保有していた交配用の無名種を花粉親としたことを、彼女自身が述べています。

品種としてはそれほど人気が高いわけではありませんが、1845年に実施されたフランクリン遠征と呼ばれる北極海探検において129名の遠征隊全員が消息を絶つという大遭難のことを考えると、この品種の印象も異なるものになると思います。

1818年、最初の北極海探検に参加。1819年から1822年にわたって実施されたカナダ北西部の徒歩探索においては飢餓に苦しみ、隊員20名のうち9名が餓死しました。隊員は同僚の遺体を食したと噂され、空腹に耐えかね、ブーツをかじったとも伝えられています。ジョン・フランクリンは、このことから“ブーツを食った男(the man who ate his boots)”とあだ名されました。

さらに幾度かの遠征、植民地統括などの経験を重ねたジョン・フランクリンは、大西洋北方から北極海を突破して太平洋へ至る、いわゆる北西航路の完成をもくろんで計画された航海を指揮することを熱望します。

1845年5月、フランクリンは隊の指揮官に任命されました。遠征隊は軍艦HMSエレバス、軍艦HMSテラーに分乗して出発しました。2艦は北洋航海のために十分に装備され、暖房設備、3年分の保存食糧を積載していました。しかし、7月26日、捕鯨船に目撃された後、消息を絶ち、2年経過しても2艦からの連絡はありませんでした。129名は誰も帰還できませんでした。

捜索は長きにわたって実施され、次第に遭難の様子が分かってきました。

1850年の捜索により、1846年に死亡した隊員3名の墓が発見されました。

1859年の捜索では、発見された副官のメモにより、隊長ジョン・フランクリンが1847年に死亡したこと、船が氷に閉じ込められたため、それまでに生存していた105名は船を捨て陸路をとって南を目指したこと、その行程は困難を極め、極寒の気候には耐えられない装備、食料の枯渇に苦しみ抜き、ついには同僚の遺体を食するという地獄行であったことなどが分かってきました。

2016年、軍艦HMSエレバス、軍艦HMSテラーの2艦は、カナダ、ヴィクトリア島付近の海底で発見されました。

ウィリアム・バフィン(William Baffin)- 1974年

中輪、セミ・ダブル、平咲きとなる花形。

花色はディープ・ピンク(西洋サクランボ色)、花弁基部が色抜けし、花心が白くなります。

ロサ・コルデシーが交配に用いられたのは明らかですが、花粉親の情報はつまびらかになっていません。

丈夫で旺盛に生育し、よく横張りする性質があることから、カナダではグラウンドカバーや生け垣として利用されることもあるようです。

ウィリアム・バフィン(William Baffin:1584-1622)は、イングランドの探検家・航海者です。

ロンドンの下層階級出身で、北西航路発見のための冒険航海に参加していました。

北洋探検だけではなく、東インド会社に水先案内人として雇用され、中東、インドでも活動しましたが、1622年、イングランドとペルシャ間でホルムズ海峡を巡って戦闘が生じた際、負傷し死亡しました。

ジョン・ディヴィス(John Davis)- 1977年

中輪、25弁ほどのオープン・カップ形の花。花色はわずかに鈍色気味のミディアム・ピンク。

樹高180〜250㎝の高性のシュラブとなります。1977年に育種・公表されました。

種親はロサ・コルデシー、花粉は交配用の無名種(赤シュラブの‘レッド・ドーン’ ×ピンクのスピノシシマ交配種‘スザンヌ’)と記録されています。

ジョン・ディヴィス(John Davis:1550-1605年)は、イングランドの航海者、探検家。イングランド女王エリザベス1世の時代に活躍した人物です。1584年から、北洋冒険者たちの目標であった北西航路の開拓を目指して幾度か航海を行いましたが、ついに航路を見つけることはできませんでした。

さらに彼は、1588年にはスペインとの海戦を行い、フォークランド諸島を発見。オランダ東インド会社、イングランド東インド会社で経験豊富な水先案内人として活躍しましたが、1605年、東南アジア航路開拓に参加した際、マレー半島付近で倭寇に襲撃されて死亡しました。

アレクザンダー・マッケンジー(Alexander MacKenzie)-1985年

花色は渋みのある深いピンク、あるいはクリムゾン。ときおり、クリーム・イエローの筋が入ることがあります。

深い色合いの葉色が落ち着いた印象の樹高150〜250cmのシュラブとなります。1985年に育種・公表されました。

種親は強健種として定評のあるグランディ・フローラの‘クィーン・エリザベス(Queen Elizabeth)’、花粉はスヴェジダ博士が育種用に使用していた無名種とのことです。

1774年、家族とともにアメリカ、ニューヨークへ移住し、さらに1776年、カナダ、モントリオールへ移りました。カナダ北部開発をめざす北西社(North West Co.)に入社したマッケンジーもまた大西洋から太平洋へと抜ける「北西航路」の発見に情熱を燃やし、探検を繰り返しました。西に向かって流れる川をたどり、太平洋への道が開けたかに見えましたが、川は結局、北極海に注いでいました。落胆した彼は、その川を“失望の川(Disappointment River)”と命名しました。この川は現在、彼を記念してマッケンジー川と呼ばれています。

1791年から1793年にかけて行われた探索では航路を見いだすことはできませんでしたが、カナダ太平洋岸へ到達し、カナダ横断に成功した最初のヨーロッパ人として名誉を得ることになりました。

ヘンリー・ケルシー(Henry Kelsey)- 1984年

花色は”赤”とされることが多いですが、深いピンクに”赤み”が差しているとするほうが適切だと思います。

樹高300cmほどのクライマーとなります。1984年に育種・公表されました。

ロサ・コルデシーを種親、フロリバンダとスピノシシマ交配による無名の実生種を花粉親として生み出されたとのことです。

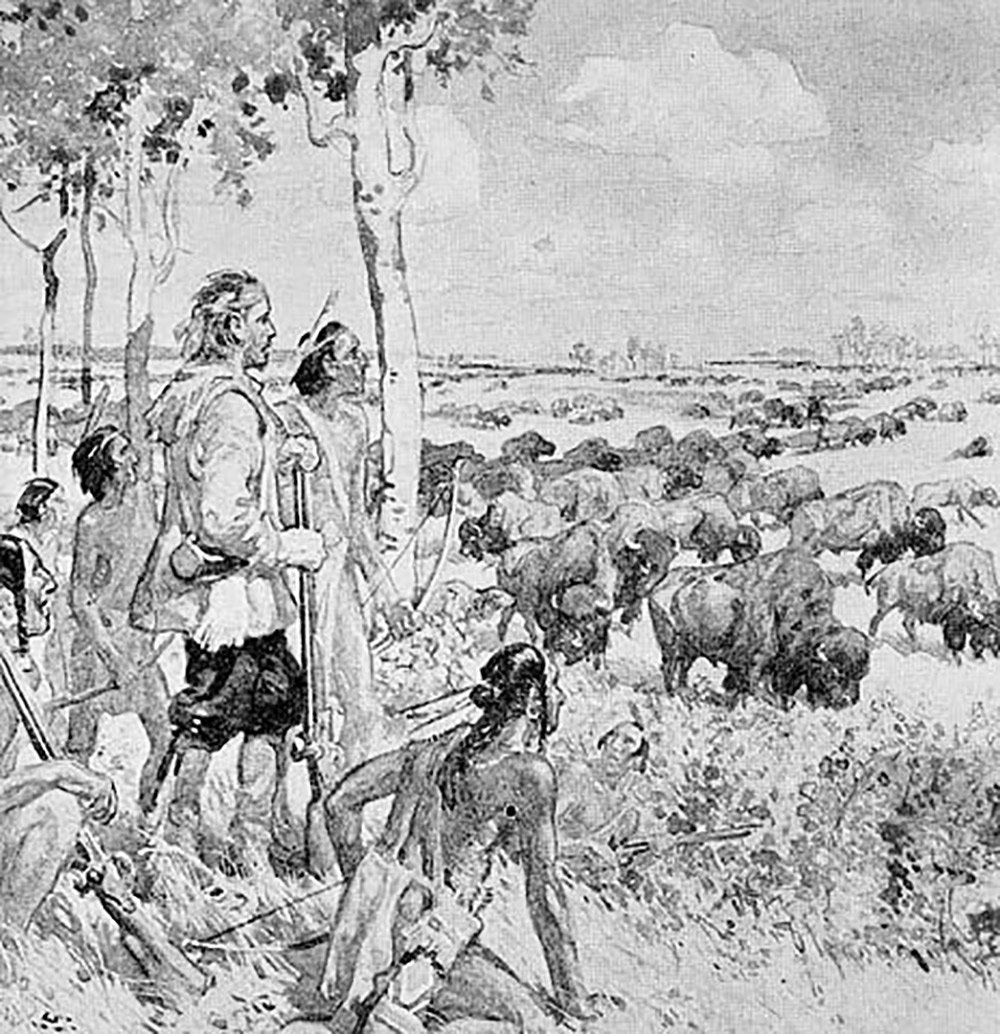

1687年頃から北米、ハドソン湾会社に雇用され、先住民と生活を共にし、内陸地の探検を行いました。バッファローの大群などを見た最初のヨーロッパ人といわれ、ザ・ボーイ・ケルシーというニックネームを授かっています。イングランドへ帰国後、ほどなく死去しました。

Credit

文/田中敏夫

グリーン・ショップ・音ノ葉、ローズ・アドバイザー。

28年間の企業勤務を経て、50歳でバラを主体とした庭づくりに役立ちたいという思いから2001年、バラ苗通販ショップ「グリーンバレー」を創業し、9年間の運営。2010年春より、「グリーン・ショップ・音ノ葉」のローズ・アドバイザーとなり、バラ苗管理を行いながら、バラの楽しみ方や手入れ法、トラブル対策などを店頭でアドバイスする。

写真/田中敏夫、今井秀治

新着記事

-

宿根草・多年草

【動画あり】“咲かない・弱った”ラナンキュラス・ラックスを救う秋の植え替えと株分け+最新…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋深まる10月の庭】

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

ガーデン&ショップ

【秋バラが見頃】横浜イングリッシュガーデン「ハロウィン」から「クリスマス」まで、長く…PR

今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、10月31日(金)まで「ハロウィン・ディスプレイ」…