イングリッシュガーデン旅案内【英国】ウィリアム・モリスが愛したケルムスコット・マナー

庭に咲くバラやユリ、遊びに来る小鳥やウサギ。19世紀英国のデザイナー、ウィリアム・モリスは、身近にある草花や小動物をモチーフに、美しい壁紙やテキスタイルのデザインを多々残しました。現代においても人気の高い、普遍性のあるモリスのデザイン。それらは、のどかな田園風景の中にある、このケルムスコット・マナーでの暮らしから生まれました。2019年春に訪れたケルムスコットを歴史背景とともにご案内します。

目次

「モダンデザインの父」ウィリアム・モリス

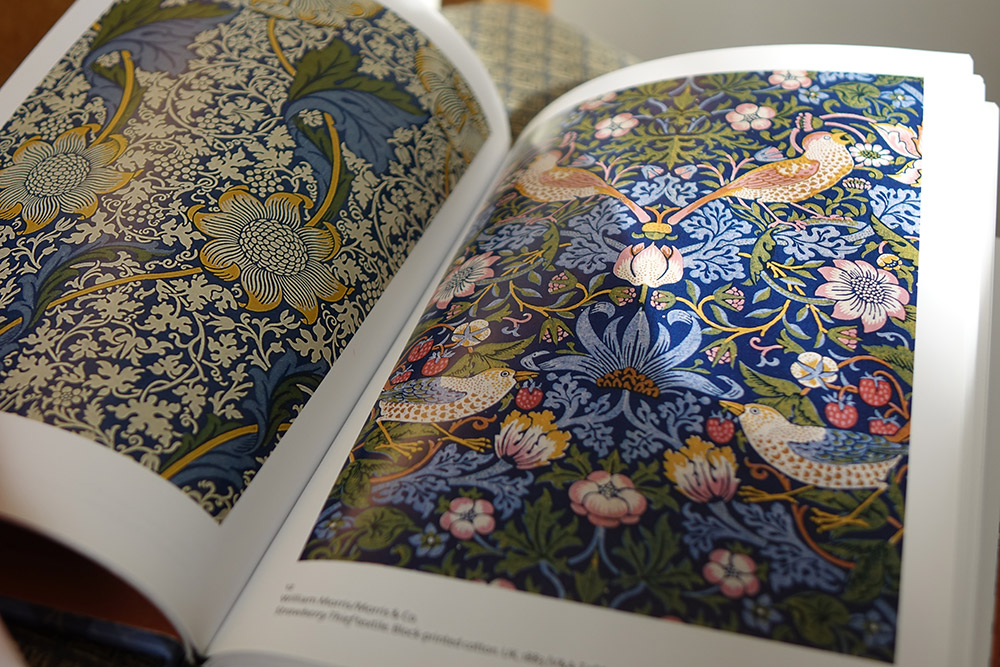

ツグミがイチゴをついばむ「イチゴ泥棒(Strawberry Thief)」や、2匹のウサギが描かれた「ブラザーラビット(Brother Rabbit)」。壁紙やテキスタイルに描かれるモリスのデザインは、それらが生まれてから100年以上経った今も、人々を、とりわけ、植物好きやガーデニング好きの人々を惹きつけます。

ウィリアム・モリス(1834-1896)は、アートデザインを手掛けたほか、詩や小説を書いたり、思想家としても活動したりと、多岐にわたる活躍を見せた人でした。彼の生きたヴィクトリア朝のイギリスは、産業革命によって経済が発展し、人々の暮らしが大きく変化した時代でした。工場での大量生産が主流となっていく中で、モリスは、画家のエドワード・バーン=ジョーンズや建築家のフィリップ・ウェッブらと共に、中世の美しい手仕事に再度光を当てる、アーツ・アンド・クラフツ運動を推進しました。モリスのパターンデザインや思想は後世にも大きく影響を与え、それゆえ、モリスは「モダンデザインの父」と称されています。

モリスの「地上の楽園」

ケルムスコット・マナーは、忙しく活動するモリスがロンドンの喧騒を離れて過ごした、田舎の別荘でした。1871年、モリスはオックスフォードに程近い、コッツウォルズ地方のケルムスコット村を初めて訪れ、マナーハウスとガーデンを見て喜びます。特に、高い塀に囲まれ、生け垣で仕切られた庭は、モリスが理想としていた「囲われて外界から隔てられた」庭、そのものでした。

モリスはケルムスコットを「地上の楽園」と呼んで、すぐに、ビジネスパートナーだったダンテ・ガブリエル・ロセッティと共に地所の賃貸借契約を結びます。そして、その後の四半世紀を、ロンドンに行き来しながら、この別荘で過ごしました。コッツウォルズ地方の美しい田園風景や、古くから建つ石造りの建物、近くを流れるテムズ川上流での釣り遊び、緑の木々や、庭に咲く素朴な花々。モリスはこの地の暮らしから、創作のインスピレーションをたくさん得たのでした。

さて、モリスのデザインが大好きな私にとって、彼が過ごしたこの場所を訪れることは、聖地巡礼のような期待感がありました。優れた作品が生み出された、モリスが愛したという環境はどんなものだったのか。彼は何を見て、どんな風に季節を感じていたのか。そのエッセンスを追体験できたら……。そんな想いを胸に、まずは屋敷を囲む庭を見ていくことにしました。

昔の姿を保つフロントガーデン

屋敷の東側には、フロントガーデンが広がります。建物の入り口に向かう小道の両脇には、スタンダード仕立てのバラが左右対称、等間隔に植えられ、小道を優雅に彩っています。訪れた6月中旬は、ちょうど‘エグランティーヌ’や‘コテージローズ’、‘ガートルード・ジーキル’といった、パウダーピンクやローズピンクのバラが咲き始めていました。花に近づいてみると、素晴らしい香り!

1892年にモリスがケルムスコット・プレスから出版した、自身の小説『ユートピアだより(原題:“News from Nowhere”)』の口絵には、このフロントガーデンの庭景色が描かれています。現在の庭は、こういった資料をもとに修復されたもので、バラなどは植え替えられているそうですが、口絵に描かれた100年前と変わらない庭景色が目の前に広がっていることに、驚きを感じます。

屋敷の前に立って、小道の反対側から庭の全景を見ると、奥の隅のほうにガゼボが見えます。その左手、大きなセイヨウイチイの生け垣の上には、なにやら大蛇のようなフォルムの刈り込みが。これは、ファフナーと呼ばれる、北欧神話に出てくるドラゴンを表したもので、モリスがアイスランドへの旅の中で詠んだ詩に登場する、空想上の生き物です。モリスはこのドラゴンを自ら刈り込んでいたというので、きっと、お気に入りのトピアリーだったのでしょう。トピアリーは一度、崩れてしまいましたが、ナショナル・トラストの専門家の力を借りて、再構築されました。

ガゼボの古びた屋根の様子に、長い時の流れを感じます。ちょっと歪んだラティスにも、ささやかながらバラが絡み、ガゼボ右手の茂みの地際には、紫花のゲラニウムが咲いています。植物の数を絞った、シンプルで広々とした庭は、一人の時間を心静かに楽しめる場所でした。

一度、庭の外へ出て、左手のティールーム前の芝生エリアを素通りし、その先の、モリスの時代の屋外トイレ(Three-Seater Earth Closet)に向かいます。芝生エリアの奥に見えるグッズショップに、後で必ず立ち寄らなくては! と誓いつつ、庭の見学を続けます。

カーブを描く小道の先には、三角屋根の小さな建物が。なぜか、3つの便座が横1列に並んでいる、かつての屋外トイレです。

トイレの建物の中には入れませんが、便座に座ったと仮定する位置から正面を見ると、目の前の緑が、向こうの景色を隠してくれるようになっています。なるほど、と思う、トイレ前の植栽。野イチゴが、小道を縁取るように低く茂っていて、その上に、緑や赤のスグリが実っていました。

モリス好みの草花が咲くマルベリーガーデン

屋敷の西側、旧屋外トイレの隣のエリアには、マルベリーガーデンがあります。中央に立つのは、印象的なマルベリーの古木。ごつごつとした幹は苔むしていて、風格が感じられます。マルベリーを挟んで左右に小道が2本、屋敷に向かって平行に伸びていて、歩きながら花壇の草花を眺められるようになっています。この庭も、手入れの行き届いた芝生の緑が清々しい、シンプルさの際立つデザインです。

小道の脇、低いツゲの縁取りに沿って続く花壇では、カンパニュラやゲラニウム、ポピーが、ちらほらと咲いています。モリスが好んだという、コテージガーデン風の植栽です。

モリスの娘メイ(メイは呼び名で、本名はメアリー)は、「父がペルシャのチューリップと呼んで、デザインのモチーフに何度も用いた美しい野生種のチューリップが、花壇いっぱいに咲き乱れている」と書き残しています。今も花壇にはたくさんのチューリップが植えられていて、春になると、モリスの時代さながらに咲き乱れるそうです。4月には、スネークヘッド・フリチラリアも花を咲かせ、目を引く特別な存在となります。

左側の小道では、自然なフォルムを生かして作られた木柵が、向こう側のメドウと庭とを区切っていました。これは、1921年に撮影された写真にあった木柵を再現したもの。地元で採れたセイヨウトネリコやハシバミの木が使われています。モリスは1896年に「中世の庭のように見えるよう、ジャイルズがラズベリーの枝をうまく誘引してくれた」と書き残しているため、その頃には既にこのような木柵があったと考えられています。今、ラズベリーの代わりに絡まっているのはピンクのバラ。少しいびつな木柵が、とても自然な、リラックスできる景色を生み出しています。

モリスの手紙には、バラ、タチアオイ、スカビオサ、ポピーといった、コテージガーデンでおなじみの草花や、クロッカスやスノードロップ、ビオラ、プリムローズ、チューリップといった春の花々が登場し、当時の庭にたくさんの花々があったことがうかがえます。

また、モリスの壁紙やテキスタイルのパターンデザインでは、じつに多くの植物がモチーフに使われています。バラ、チューリップ、ハニーサックル、ヒエンソウ、ラッパズイセン、アネモネ、ムギセンノウ、ギンバイカ、アイリス、ジャスミン、ポピー、オークツリー、ヤナギ、アカンサス、フリチラリア、マリゴールド、リンゴ、ブドウ、ザクロ、レモン、キク、デイジー、クロイチゴ。描かれたそれらの植物の多くは、きっとこの庭で見られるものだったのでしょう。

現在の花壇には、これらの、モリスがデザインモチーフとして用いた植物を選んで、植えてあります。また、その植栽は、深い切れ込みの入った葉の植物を使ったり、大きな花々の間を小さな花々で埋めたり、柵に灌木の枝を絡ませたりと、モリスデザインの特徴を感じさせるものになっています。

パーゴラのあるローンガーデン

屋敷の北東側にあるローンガーデン(芝生の庭)は、もともとはキッチンガーデンでしたが、今はシダやグラス類、アーティチョークの仲間やハーブ類が植えられています。素朴な印象のパーゴラは、クリの間伐材で作られたもの。パーゴラは、ブドウの木を支える伝統的な手法の一つでした。

パーゴラを覆うブドウの葉が涼しい木陰をつくり、ここにもバラが絡んでいます。あら、あんな所、こんな所にもバラが……と、いろんな場所でその姿を見つけました。モリスはバラのデザインパターンを何種類も描いていますが、彼もきっとバラを好んでいたのでしょうね。

その隣のエリアに行くと、葉を茂らせた、どっしりとした大木の周りを、ナチュラルな花々が優しく彩っています。

暮らしに寄り添う、優しい色合いの花々。100年前にも、このような花々が静かに季節を告げる、穏やかな暮らしがあったのだろうと、想像が膨らみます。

「庭を大いに楽しんでいる。ぶらぶらと、どれだけ歩いても、目障りな物は何ひとつない。すべてが美しいのだ」

モリスは、このような言葉を残しています。

屋敷内の全フロアを見学

さて、今度は屋敷の中を見ていきましょう。

この屋敷には、モリスの友人で建築家のフィリップ・ウェッブによって、特別にデザインされたしつらえがあります。また、モリスのロンドンの家にあったものも移されて、コレクションされているそうです。

屋敷はすべてのフロアを隅々まで見学することができて、そのことに感動しました。どの部屋にもモリス柄のテキスタイルが使われていて、上品なデザインの調度品が並んでいます。暮らしと芸術を一致させる、アーツ・アンド・クラフツ運動を実践するような、丁寧な暮らしをしていたのだろうなと思いました。

シノワズリの雰囲気があるノース・ホールでは、セトルと呼ばれる、背部が高く立ち上がった長椅子が目を引きます。これは、かつてモリスが暮らしたレッド・ハウス用に作られたものでしたが、ここに移されました。脇の扉には、モリスが愛用したコートが掛かっています。

長椅子の右手には、手刺繍と思われるカーテンが。この柄は、モリスの作品の中でも最も愛されている「デイジー(Daisy)」ではないかしら! モリスの妻ジェーンと娘のメイは刺繍の名手で、屋敷には彼らの手による美しい刺繍や布小物の数々が残されています。このカーテンの刺繍も彼らが施したものなのかもしれません。

こちらは、1883年作の「ケネット(Kennet)」という柄のテキスタイル。2種類の花がデザインされています。傍には、おそらく実際に使われたと思われる版木が飾ってあります。

「ケネット」のテキスタイルが美しいグリーンルーム。ケネットとは、テムズ川の支流の名前だそう。モリスはしばしば、テムズ川で釣りをして遊びましたが、その際にもきっと創作のインスピレーションを得たのでしょう。他にも、テムズ川の支流の名前を冠したデザインがあるそうです。

グリーンルームは一家の居間として使われていました。暖炉を囲んで、ゆったりと座れるパーソナルチェアが並びます。家族でくつろぐ時間には、どんな会話が交わされたのでしょうね。

脇の小部屋には、ブルー&ホワイトの絵皿コレクションがずらりと並びます。

ここに飾られているのは、ダンテ・ガブリエル・ロセッティの描いた、モリスの妻、ジェーンの絵。彼女はロセッティやラファエル前派のモデルを務めた人物で、モリスと、その仲間たちのミューズでした。

屋敷内には、モリスの友人、サー・エドワード・バーン=ジョーンズの絵画も飾られています。また、アルブレヒト・デューラーやブリューゲルといった、価値の高い美術品のコレクションも見られます。

ジェーンの寝室だったという部屋。壁紙には1887年作の「ウィロー・バウ(Willow Bough、柳の枝)」が選ばれていて、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

重厚なタペストリーが飾られている、タペストリールームです。この部屋は数年の間、ロセッティが寝起きし、創作を行うアトリエとして使われていました。じつは、ロセッティとジェーンは一時、特別な関係を持ち、モリスを交えた複雑な三角関係があったといわれています。ミューズを巡る、芸術家ならではの人間模様があったのでしょうか。

屋根裏部屋を探検

最上階へ続く階段は、右左の足の置き場が段違いになった、見慣れないつくりになっていました。

広々とした屋根裏部屋です。古い梁が、古風な趣を醸し出す場所だと、モリスも気に入っていました。ここは、モリスの2人の娘が過ごすための空間でしたが、その昔は、屋敷で働く農夫や羊飼いが寝起きしていたそうです。

さらに小さな階段を上がってみると…

絵に描いたような三角屋根の真下には、シンプルさを極めた部屋がありました。娘たちの寝室です。細長い空間には、幅が極端に狭いベッドが2台並べられて、モリス柄のベッドカバーがかかっています。質素で清潔感のある、ミニマリズムの暮らしのお手本のような部屋ですね。

最上階からは、敷地の外に広がるメドウや森を眺めることができます。モリスの娘たちは、朝、目覚めたら、まずこの窓から外を眺めて、野鳥の声を聴きながら、新しい一日をスタートしたのかしら、と想像しました。

ショップはモリスグッズも充実

ショップには、モリス柄を使ったオリジナルグッズがたくさん! 日本ではお目にかかれないような、可愛いデザインばかりです。中央は、モリス柄のテラコッタタイル、上は「イチゴ泥棒」をモチーフにした布製オーナメントで、ちょっとユーモラスなツグミがイチゴをくわえています。

左は、モリス柄をテラコッタにプリントしたミニバッジ。右に並ぶ、モリスやアーツ・アンド・クラフツ関連の書籍も充実しています。

モリスの死後、ケルムスコット・マナーの地所は妻ジェーンによって買い取られ、娘のメイは1939年に亡くなるまでここで暮らしました。メイは地所をオックスフォード大学に遺贈しますが、1962年、地所は大学からロンドン古物研究協会(ソサエティ・オブ・アンティクワリーズ・オブ・ロンドン)に譲られることになります。その後、協会はケルムスコット・マナーの修復作業に着手し、地所は徐々に一般公開されるようになりました。

モリスの眠る教会へ

少し足を伸ばして、モリスやジェーンが眠るセント・ジョージ教会も訪ねました。ケルムスコット・マナーから歩いて10分ほどの場所にあります。入り口に立つ樹木が、12世紀に建てられた古い教会を隠すほどに大きく育っています。

モリスとジェーンの墓は、教会を正面に見て右奥にひっそりとありました。友人のフィリップ・ウェッブがデザインしたという墓碑に、その名が刻まれています。時の流れの中で彫文字はかすれ、かろうじて読めるものになっていました。

教会の祭壇付近には、モリスのデザインした、「バード(Bird)」の柄のテキスタイルがありました。モリスが今もこの土地を守ってくれているのだろうと感じながら、祈りを捧げてきました。

Information

ケルムスコット・マナー Kelmscott Manor

Kelmscott, Lechlade, GL7 3HJ, England, U.K.

https://www.sal.org.uk/kelmscott-manor/

ロンドンから西へ車で2時間ほど。電車では、ロンドン・パディントン駅からスウィンドン駅(Swindon)まで約1時間、そこからタクシーで約40分(約15マイル)。

*ケルムスコット・マナーはロンドン古物研究協会によって所有されています。

*2019年12月現在、ケルムスコット・マナーは保全・改修工事のため、屋敷も庭も休園しています。2020年シーズンの開園スケジュールは工事の進捗状況によって決めるとのことなので、お出かけの際には事前にHPでご確認ください。

Credit

写真&文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。「ガーデンストーリー」書籍第1弾12刷り重版好評『植物と暮らす12カ月の楽しみ方』、書籍第2弾4刷り重版『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』(2冊ともに発行/KADOKAWA)発売中!

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-

まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。

新着記事

-

公共ガーデン

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…

都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術

特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…