たなか・としお/2001年、バラ苗通販ショップ「

田中敏夫 -ローズ・アドバイザー-

たなか・としお/2001年、バラ苗通販ショップ「

田中敏夫 -ローズ・アドバイザー-の記事

-

ストーリー

英国庭園「ヒドコート・マナー」をつくった謎めいた園芸愛好家

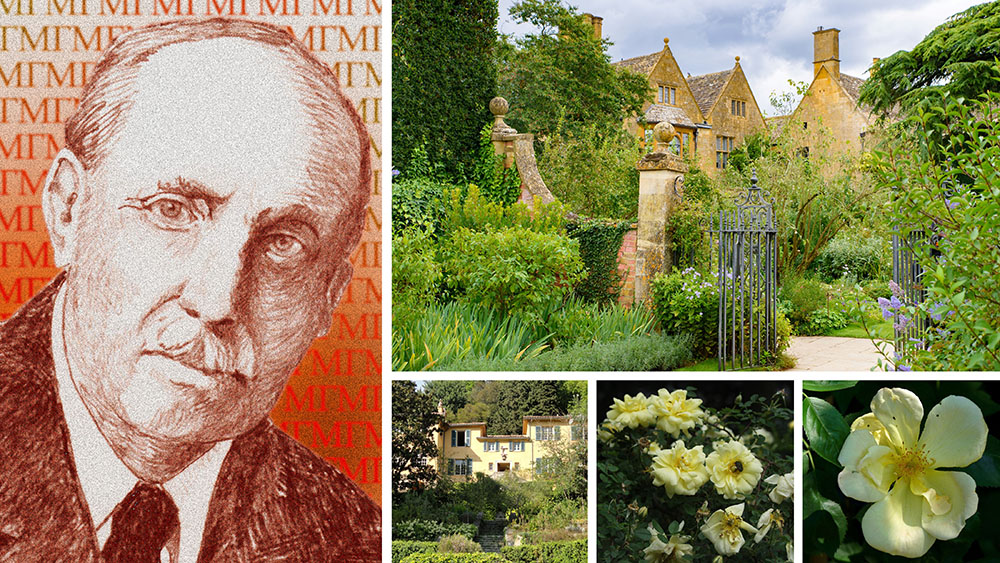

ローレンス・ジョンストンの生い立ちと経歴 ローレンス・ウォーターベリー・ジョンストン(Lawrence Waterbury Johnston:1871-1958)は、植物コレクターとして、また植物のフォルムと繊細な色調を生かした美しい2つの庭をつくったことで知られています。1つは英国グロスター州にあるヒドコート・マナー(Hidcote Manor)。もう1つはフランス・リヴィエラ、モナコ公国から東方に位置するセール・ド・ラ・マドンヌ(Serre de la Madone:“マドンナの温室”)です。 Drawing/Mihailo Grbic [CC-BY-SA-3.0-RS via Wikimedia Commons] ジョンストンはじつに興味深い人物です。アメリカ、バルチモアで財をなした富裕な一家に生まれました。したがって、国籍はアメリカ。しかし、彼自身は、母が長くパリに滞在していたことからパリで生まれ、やがてイギリスへ移り住み、ケンブリッジのトリニティ・カレッジへ進学し、そこで学位を得ました。 1900年には英国籍も取得、自ら英国軍予備役に登録しました。当時イギリスは南アフリカ・ボーアにおける武力紛争(第二次ボーア戦争)に巻き込まれていました。予備役として登録されていたジョンストンでしたが、すぐさま実戦に参加。それから第一次世界大戦終了となる1918年まで、長期にわたって戦役に従事していました。彼がメージャー(少佐)・ローレンス・ジョンストンと呼ばれるのは、この長い軍歴ゆえです。 このようにジョンストンは、アメリカ国籍を持って生まれながら、フランス育ち、さらには英国空軍の少佐であったという、なかなかに変わった経歴の持ち主です。そんな彼は、戦役時に南アフリカの珍しい植物に接したことがきっかけとなったのか、やがて植物コレクションや園芸に熱中するようになりました。 1907年、母がイングランド東部、コッツウォルズ地方のマナー・ハウスであるヒドコート・マナーを取得すると、ジョンストンはすぐに庭園の設計に取りかかりました。設計にあたっては、以前の記事、『おっとりノラとお転婆ナンシー~ガーデンデザイナーの母とプラント・ハンターの娘』でご紹介したガーデン・デザイナー、ノラ・リンゼーの協力を受けました。簡単な彼の行動歴は以下の通りです。 1922年、アルプス地方でプラント・ハンティング1924年、フランス、リヴィエラに所在するセール・ド・ラ・マドンヌを購入1927年、南アフリカにおいてプラント・ハンティング1930年、中国雲南省においてプラント・ハンティング1948年、ヒドコート・マナーを庭園管理団体ナショナル・トラストへ寄贈 ジョンストン自身はフランスのセール・ド・ラ・マドンヌへ居を定め、残りの人生を同地で送り、1958年に亡くなりました。 名園「ヒドコート・マナー・ガーデン」 ジョンストンは自分の死後、ノラ・リンゼーにヒドコート・マナー・ガーデンを贈与するつもりでした。しかし、ノラのほうが先に亡くなったため、自然保護や歴史的建造物の保護活動を行っている財団ナショナル・トラスト( (National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty:“歴史的名所や自然的景勝地のためのナショナル・トラスト”)に寄贈することに決めました。 英国のコッツウォルズにあるヒドコート・マナーは、現在でもナショナル・トラストによって管理され、英国のみならず世界的な名園として名を馳せています。 現在のヒドコート・マナー・ガーデン。Photo/ HARTLEPOOLMARINA2014 [CC-BY-SA-4.0 via Wikimedia Commons] ヒドコート・マナーの庭づくりは、ジョンストンの母親が邸宅と敷地を購入した1907年から開始され、今日まで改良が続けられています。現在のヒドコート・マナーでは、"ルーム(Rooms)"と呼ばれる、それぞれのテーマに合わせ、壁や生け垣によって区分されたガーデンが、訪問者を楽しませてくれます。しかし実際のところ、こうした庭づくりが本格的に発展したのは、1948年に庭の管理がナショナル・トラストへ移管された後のことでした。 ジョンストン自身は、イタリアやフランスでの庭づくりの潮流であったシンメトリーに整形された庭園を好んでいたようです。そのことは、彼が、1948年にヒドコート・マナーの管理をナショナル・トラストへ委ね、自身はフランス南部、コート・ダジュールの別の庭園、セール・ド・ラ・マドンヌ(Serre de la Madone:“マドンナの温室”)を《終の棲家》としたことからも推し量ることができます。 セール・ド・ラ・マドンヌ・Photo/ [Public Domain via Wikimedia Commons] ガーデンをめぐる軋轢 現在のヒドコート・マナー・ガーデン。Mo Wu/Shutterstock.com ヒドコート・マナーをナショナル・トラストが管理するようになったとき、オールド・ローズの研究で名高いグラハム・トーマスなどのエキスパートが協議を進め、庭園の設計の見直しや運営方法について、いくつかの改善案を提出しました。それは、庭園をレンガの壁や生け垣で仕切って独立した小庭園に区分し、訪問者はそれぞれのテーマの変化を楽しむことができるようにするというもので、現在のガーデンはグラハム・トーマスなどの提案に沿って改善された姿ということになります。そして今日までナショナル・トラストによって管理され、日々改善が加えられています。 しかしながら、その案に異を唱えたのがナンシー・リンゼーでした。ナンシー・リンゼーは、庭園全体を贈与されるはずであったノラ・リンゼーの娘です。 ナンシーは、庭園がナショナル・トラストの管理に移された際、管理法を検討する会議にメンバーとして参加していました。望まれての参加ではなく、庭園開設のときに母ノラがジョンストンをサポートしたという経緯を利用して、自ら乗り込んできたというのが事実のようです。 彼女は自身を《ローレンス・ジョンストンの目》と称していました。前述の通り、ジョンストンも世界各地へ出向き、稀少で新奇な植物のコレクションに努めたりしていましたので、ナンシーは世界中を旅するプラント・ハンターとして、ジョンストンの植物探しを代理する者だという自負があったのでしょう。社交嫌いのジョンストンのことです。はねっ返りのナンシーとの相性は悪かったでしょうが、案外園芸植物における嗜好は同じような傾向があったのかもしれません。 ナショナル・トラストへ管理を委譲した後にヒドコートを訪れたジョンストンは、秘書に手紙をしたため、 「(庭園管理については)非常に満足している。管理メンバーにナンシー・リンゼーがいることを除けば…」と書きました。彼はナンシーを忌み嫌い、「あの女には耐えられない…」とまで言ったこともあるようです。 案の定、ナンシーの常軌を逸した言動はすぐに他のメンバーとの修復しがたい衝突を引き起こし、彼女はヒドコート・マナーの運営メンバーから退くことになりました。ジョンストンが作成したと伝えられる植栽プランは残っていません。管理運営から手を引かざるを得なくなり、激怒したナンシーがジョンストンの植栽プランを焼き棄ててしまったからと伝えられています。 ジョンストン自身は育種を行ったわけではありませんが、彼に由来するバラが知られています。 ローレンス・ジョンストン(Lawrence Johnston)- 1923年 Photo/田中敏夫 大輪、セミ・ダブル、花弁が乱れがちな平咲きの花形、伸びた新枝の先端に、数輪の房となって開花します。花色はイエロー。“純粋な”という表現がぴったりの、混じりけのない色です。 非常に深い色合いの艶消し葉は、花色と強いコントラストを見せ、見事です。クライマーですが、ランブラーとの中間的な性質を示す比較的柔らかな枝ぶりで、樹高350~500cmとなります。 1923年、リヨンの“魔術師”と謳われるフランスのペルネ=ドゥシェにより育種されました。 ピンクのHM‘マダム・ウジェンヌ・ヴェルディエ(Mme. Eugène Verdier)’と、原種交配種のイエローの‘ペルシャン・イエロー(R. foetida persiana)’との交配により育種されたといわれています。 ジョンストンは、この品種の権利をペルネ=ドゥシェから買い取り、1株のみヒドコート・マナーの庭園に植えていました。そんな品種が世に広く出回るきっかけとなったのは、彼と交友があったグラハム・トーマスの努力によるもの。“ヒドコート・イエロー”と呼ばれていたこの品種をたまたま目にしたトーマスは、これを展示会へ出す許可をジョンストンに求めました。ジョンストンは、「自分の名を冠するなら…」という条件でそれに応じたということです。1948年にはRHSのAwards of Merit(英国王立園芸協会が推薦の園芸植物)を獲得し、市場へ出回るようになりました。 ちなみに、このバラには‘ル・レーヴ(Le Rêve)’という姉妹品種があります。‘ローレンス・ジョンストン’とまったく同じ交配により、同時に育種された姉妹品種です。したがって、並べても区別がつきにくいほど似ています。 ‘ル・レーヴ’。Photo/Rudolf [CC BY-NC-SA 3.0 via Rose-Biblio] 公表当時、‘ローレンス・ジョンストン’は秘蔵されて世間には知られていませんでしたが、この‘ル・レーヴ’は広く流通していました。しかしながら時を経るに従い、ヒドコートにただ一つだけあった“黄色いバラ”の由来に興味を抱いて購入する愛好家が増えたせいか、立場が逆転し、現在では‘ローレンス・ジョンストン’が広く流通しているのに対し、この‘ル・レーヴ’は入手が難しくなってしまいました。「ル・レーヴ」とはフランス語で「夢」という意味です。

-

ストーリー

ナポレオンと敵対者たちにまつわるバラの物語【花の女王バラを紐解く】

ナポレオンの光と闇 英雄ナポレオン。栄進を続け、皇帝にまで昇り詰めながら、やがて敗北し孤島に流され、そこで生涯を閉じました。栄光、挫折と零落、あまりにも英雄的な一生でした。 そんな彼に、多くの有能な軍人や政治家たちが心酔し、ときに命を捧げました。しかし、そんなナポレオンにも、まれに敗北もあり、部下を裏切るという“負”の面もありました。今回は、そんな裏から見たナポレオンを追ってみましょう。 英雄ナポレオン・ボナパルトの登場 ‘若き日のナポレオン(第一執政時代)’Painting/Baron Antoine-Jean Gros [Public Domain via Wikimedia Commons] 革命勃発後、共和派と王党派が争いを繰り返し、混乱が続くフランス。 1795年、パリで勃発した王党派の武装蜂起に対し、共和派である国民公会軍副司令官であったナポレオンは、配下の砲兵隊を動員し、人員殺傷力の高い、ぶどう弾を市街地で発砲するという大胆な戦法をとりました。こうして圧倒的な戦力差により、王党派はあっという間に殲滅されてしまいました。今日的な描写をするならば、バリケードを築いて気勢をあげる蜂起軍に対し、戦車を出して砲撃するといったイメージです。 ナポレオンはこの戦功により師団陸将に昇進しました。これが英雄ナポレオンの登場です。 ナポレオンにちなんだバラとして最も有名なのは、‘シャポー・ド・ナポレオン(Chapeau de Napoléon)’でしょう。 シャポー・ド・ナポレオン(Chapeau de Napoléon) Photo/今井秀治 つぼみを覆う萼片の部分に羽毛のような苔(モス)状の突起が生じ、そのため、つぼみ全体がナポレオンの愛用した帽子に似た形となることから、シャポー・ド・ナポレオン(“ナポレンの帽子”)という名前で親しまれています。 モスの1品種として紹介されることが多いのですが、つぼみ以外にはモスは生じませんので、ケンティフォリアとされるのが本来のクラス分けかと思われます。コモン・モスの枝変わり種であるというのが大方の研究者の見解です。 実際に目にできる機会はほとんどありませんが、その他にも、1800年頃オランダから出回り始めた育種者不明のピンクのガリカ‘ナポレオン’や、1834年にフランスのラッフェイが育種・公表したピンクのチャイナローズの‘ナポレオン’などが知られています。なお、1800年頃は、ナポレオン自身、世間に知られた軍人ではありませんでしたので、ガリカの‘ナポレオン’は本来別名であったものを、彼が世間で知られるようになった後に改名して再発売されたものだと思われます。 さて、ナポレオン自身の話に戻りましょう。連戦連勝の快進撃は続きます。 1796~7年、イタリア遠征~オーストリア、ウィーンを包囲し勝利。 1798年、エジプト遠征、ピラミッドの戦いで勝利。 ナポレオンはピラミッドの前に集結した兵を前にして、「兵士諸君! ピラミッドの上から40の世紀に渡る歴史が諸君を見つめている…」と訓示したと伝えられています。 ‘ピラミッド前の戦い’Painting/François Louis Joseph Watteau [Public Domain via. Wikimedia Commons] 兵士を見捨てたナポレオン ピラミッドの戦いで劇的な勝利をおさめたナポレオンでしたが、その10日後、ホレーショ率いるイギリス艦隊とフランス艦隊との間で行われたナイル海戦において、ホレーショの奇抜な戦法にフランス艦隊は虚を突かれ、大敗します。この敗北により、フランスは地中海における制海権を失い、エジプト遠征軍は兵站を断たれました。ナポレオンは兵站と退路を断たれ、窮地に陥りました。 翌1799年、ナポレオンは側近のみを連れてひそかにエジプトを脱出、帰国してしまいます。兵卒を見捨てたにもかかわらず、ピラミッド前の戦勝により手に入れたたくましいアラブ馬、数十頭を同道することは忘れなかったとの悪評を残しました。 フランスへ帰国したナポレオンは、同年、ブリュメールのクーデターを起こし総裁政府の実権を握って第一統領となり、のちに皇帝に即位するという階段を駆け昇ってゆくことになります。 ナポレオンの帰国後、遠征軍の指揮を任されたのが次将、ジャン・B・クレベール(Jean Baptiste Kleber:1753-1800)でした。 Painting/Adèle de Kercado [Public Domain via. Wikimedia Commons]) 1万5,000名を超える兵卒とともに残されたクレベールは、フランス軍司令官として兵とともにエジプトに駐留し続けましたが、1800年、カイロで回教徒の刺客に襲われ死亡しました。司令官を失い孤立したフランス軍は翌1801年、オスマントルコ・英国連合軍に降伏しました。 逃げ帰ったナポレオンは議会を制して統領となり、政権の頂点にあったことにはすでに触れました。次第に権力への野望を露にするナポレオンに対し、革命の精神を継承する純然たる共和主義者たちは、共和軍司令官であったクレベールを共和制のシンボルとして称えたのでした。 その政治的な影響力を恐れたナポレオンは、帰国したクレベールの遺体の上陸を許さず、マルセイユ沖の牢獄島に留め置く命令を発したほどでした。 その後、クレベールの遺骸は曲折を経て、彼の故郷であるストラブ―ルに移され埋葬されました。 クレベールにちなんで命名されたモスローズがあります。 ジェネラル・クレベール(General Kleber) Photo/R.P. Braun [CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons] 中輪または大輪、花色はヴァーミリオン(朱色)が少し入った明るい華やかなピンク。 尖り気味の葉先、明るい艶消し葉。樹高120~180㎝の立ち性のシュラブとなります。 花と樹形のバランスがとれていること、また、全体の印象がいかにも古い由来のものであることを感じさせます。 フランス、バラ界における重鎮、ヴィベールのもとで働き、ヴィベールが引退した後その農場を継承したロベール(M. Robert)が1856年に育種・公表しました。交配親は不明です。 話は1798年、フランス艦隊とホレーショ・ネルソンが率いるイギリス艦隊が激突したナイル海戦に戻ります。 フランス艦隊、英雄ホレーショ・ネルソン指揮のイギリス艦隊に敗れる ナイルの海戦では、海岸を背に、浅瀬に艦を横に並べて防御態勢をとったフランス海軍に対し、ネルソンは座礁の危険を顧みず、海岸とフランス艦船との間に艦船を突入させ、防御態勢にない背面から急襲するという、思いもかけない戦法をとります。フランス艦隊は対応できず、一日にして総崩れとなり、以後地中海における制海権はイギリス海軍のものとなりました。 孤立したナポレオンが、兵士を見捨てて帰国したことはすでに触れました。 ‘ナイルの海戦’Painting/Thomas Luny [Public Domain via Wikimedia Commons] ホレーショ・ネルソン(Horatio Nelson:1758-1805)はナポレオン戦争時、イギリス海軍を率いた司令官(のちに提督)です。 Painting/Lemuel Francis Abbott [Public Domain via Wikimedia Commons] ネルソンは1805年、フランス・スペイン艦隊とのトラファルガー沖海戦において負傷し、戦死しました。しかしイギリス艦隊は見事勝利し、ネルソンは海軍のみならず、イギリス軍の英雄として名声を勝ち得ました。戦勝を記念して命名されたロンドン・トラファルガー広場には、巨大なブロンズ製ライオンに囲まれて記念塔が立ち、塔の頂にはネルソン像があります。 このトラファルガー沖海戦、戦勝200年を記念して命名されたバラがあります。 レディ・エマ・ハミルトン/Lady Emma Hamilton Photo/今井秀治 花径9〜11cm、フォーマルなカップ形のロゼット咲き。オレンジまたはコーラル(珊瑚色)となる花色。気候や環境により濃淡が出やすいようです。 つぼみの先端などに濃いオレンジ・レッドが入り、それが開花した後に残り、花弁の外縁などに色濃く染まることもあります。 フルーティな強い香り。銅色が縁に出る、深い色合いの幅広の葉。細い枝ぶり、樹高120~180cmの、こんもりとした中くらいのサイズのシュラブとなります。 2007年、オースチン農場から育種・公表されたイングリッシュ・ローズです。交配親は公表されていません。 なぜ、この品種がトラファルガー戦勝記念になるのかは、説明が必要でしょう。バラの名前のもとになったレディ・エマ・ハミルトンは、ネルソンの愛人でした。2人は、いわゆる不倫の関係にありましたが、この関係は当時から巷ではよく知られていた話でした。 美貌の公娼エマ・ハミルトン Painting/George Romney [Public Domain via Wikipedia Commons] エマ・ライアン(Emma Lyon:1765-1815、後にハミルトン)は、18世紀後半、ロンドン社交界で美貌の公娼、モデルとして名を馳せた女性です。 ナポリ駐在の英国大使であったウィリアム・ダグラス・ハミルトン卿(Sir William Douglas Hamilton:1730-1803)は、甥の紹介でエマを知り、愛人として関係を続けていましたが、5年後、正式の妻として迎えました。この結婚により、エマは“レディ・エマ・ハミルトン”と呼ばれることとなりました。ハミルトン卿はエマより30歳以上も年上でしたが、彼女は美しいだけではなく、優しく、機知に富み、愛される性格だったようです。 エマは、フランス包囲網構築のためにナポリへ来ていたホレーショ・ネルソンと運命的な出会いをします。5年後、ネルソンは再びナポリを訪れ、エマと再会しました。ナイルの海戦でフランス艦隊を壊滅させた戦功などにより、猛将としてフランス海軍を震え上がらせていたホレーショはしかし、数度の戦闘により、右目の視力を失い、右腕もなくしていました。様変わりし、凛々しい容貌を失ってしまったネルソンでしたが、むしろそれ故でしょうか。2人は激しい恋に落ち、それからネルソンが死去するまで、エマ・ハミルトンの夫のハミルトン卿、ネルソン夫人のフランシス・ニズベット(Frances "Fanny" Nisbet)との間には不可思議なほどの友愛的な関係が出来上がります。 エマは、イギリスへ帰国したウィリアム卿のもとを去り、ネルソンと同棲しはじめましたが、夫ウィリアムに先立たれ、ネルソンがトラファルガー海戦で華々しい戦死を遂げた1805年の後は零落し、貧窮のうちに死去しました。 戦えば必ず勝つといわれた、ナポレオンに話を戻しましょう。 ナポレオン、ウィーン郊外アスペルン・エスリンクの戦いで敗れる 1806年、ナポレオン率いるフランス軍18万と、プロイセンを盟主とする対仏同盟軍15万が、ドイツのイエナ-アルシュタット(Jena-Auerstadt)において激突しました。 この戦闘においては、機動力に勝るフランスが大勝利し、プロイセン軍は致命的な打撃を被り壊滅。フランス軍のベルリン入城を許してしまいました。この勝利によりフランスは広大な国土を獲得し、皇帝ナポレオンは絶大な権力を手中にし、絶頂期を迎えました。 連戦連勝、向かう所敵なしといった感が強かったナポレオンですが、一度手痛い敗北を喫したことがあります。それが1809年、ウィーン郊外、ドナウ河畔のアスペルン・エスリンク(Aspern-Essling)の戦いです。 当時、カール大公が率いるオーストリア軍は、進撃するフランス軍に対抗できず退却を続けていました。ナポレオンがドナウ河南岸からオーストリアの首都ウィーンへ入城した際にもそれを阻止せず、ドナウ北岸で軍を再編成していました。そしてウィーンから発し、ドナウ河の浅瀬で渡河を試みたフランス軍に対し、態勢を整えたオーストリア軍がこれを迎え撃ち、激戦となりました。戦況は次第にオーストリア軍へ傾き、フランス軍は退却を余儀なくされたのです。 ‘アスペルン・エスリンクの戦い’Painting/Fernand Cormon [Public Domain via Wikimedia Commons] この戦闘において、ナポレオンの忠実な部下であり、友でもあったモンテベロー公爵が戦死したこと、彼の夫人にささげられた美しいピンクのガリカがあることは、以前の記事『オールドローズからモダンローズへ~ピンク花編〜<前編>』でもご紹介しました。 ナポレオンを打ち負かしたカール大公はオーストリアの英雄と讃えられました。 ‘カール大公’Painting/unknown [Public Domain via Wikimedia Commons] カール大公と呼ばれたアルシデューク・シャルル(1771-1847)は神聖ローマ帝国レオポルド2世の子、レオポルド2世の跡を継いだフランツ2世の弟にあたります。ドイツ名はカール・フォン・エスターライヒ(Erzherzog Karl von Österreich, Herzog von Teschen)といい、通称カール(仏語ではシャルル)大公と呼ばれています。 フランス革命が勃発するとすぐに軍に参加し、1796年には元帥、1801年には陸軍大臣へ昇格しています。早い昇進は皇帝の弟という高貴な血筋への配慮からきたものと思われますが、軍人としても優れた能力を発揮しました。 反革命勢力として、たびたびナポレオンやナポレオン配下の将軍たちと戦闘を行いました。ナポレオンとの直接の対決においては屈辱的な敗北を喫することのほうが多かったのですが、アスペルン・エスリンクの戦いではナポレオンを打ち負かし、オーストリアの英雄と讃えられたことは、前述の通りです。 大公に捧げられたバラがあります。 アルシデューク・シャルル(Archduke Charles) Photo/ Raymond Loubert [CC BY-SA 3.0 via Rose-Biblio] 花径7〜9cm、たおやかに伸びた細い枝先に可憐な丸弁咲きの花が開きます。 深いピンク気味の赤から淡いピンクまで、ストライプとなったり、花全体が染まったり、花弁の部分だけが色抜けするなど、赤とピンクが乱雑に現れる変異の激しい花色です。 樹高120~180cmで、柔らかな枝ぶり、枝が繁茂するブッシュとなります。 フランスのデュブール(Dubourg)により育種された品種が、当時の著名な育種家であったジャン・ラッフェイ(Jean Laffay)のもとに持ち込まれ、1825年頃、公表されました。 最初のチャイナローズである、‘オールド・ブラッシュ(Old Blush)’の実生から生じたといわれています。 ナポレオンの凋落 ナポレオンは1812年6月、65万にも及ぶ大部隊を率いてロシア遠征を開始し、モスクワ制圧まで成功しますが、勝機が薄いと判断したロシア帝国軍は、首都モスクワなどに自ら放火するなどの焦土作戦、兵站遮断をもくろみます。フランス軍はこれに苦しみ、12月には退却を余儀なくされました。退却を開始したフランス軍兵卒は飢餓と疫病に苦しみ、執拗なロシア追撃により崩壊してしまいます。 退却するナポレオン。Painting/Adolph Northen [Public Domain via Wikimedia Commons] ナポレオンはここでも部下のミュラ元帥に後を託して脱出。あとを託されたミュラ元帥自身も、兵を捨てて脱走してしまいました。侵攻開始時65万ほどいた兵員のうち、無事帰還できた将兵は2万人ほどであったということです。 零落する皇帝ナポレオン。1814年には退位を余儀なくされ、コルシカ島とイタリア本土との間にある小さな島、エルバ島に追放されてしまいます。しかし、1815年には島を脱出してパリへ進撃し、皇位へ復帰を果たします。いわゆる百日天下の始まりです。 しかし、1815年、ベルギー、ブリュッセル郊外のワーテルローにおいて、イギリスなど対仏連合軍、プロシアとの戦闘において敗れたナポレオンは、南大西洋の孤島セント・ヘレナへ幽閉され、1821年、同地で没しました。胃癌であったとも、ヒ素による毒殺であったともいわれています。 1840年、遺体はフランスへ返還され、現在はパリの廃兵院に葬られています。 ワーテルローの戦いにおいて、対仏連合軍を指揮していたのがウェリントン公爵(Arthur Wellesley:1769-1852)です。 Painting/Thomas Lawrence [Public Domain via Wikimedia Commons] ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー(Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington:1769-1852)は1769年、アイルランド、モーニントン伯爵家の三男として生まれました。生年はナポレオンと同じでした。 フランスの士官学校で学んだ後、イギリス陸軍に入隊。ベルギー、インド、ポルトガル・スペインなどで戦功を重ね、1814年、ウェリントン公爵に叙されました。 早くからトーリー党に属し政界でも活躍していましたが、ナポレオン戦争終了後は政治活動に専念しました。当時のイギリス政界はトーリー党、ホイッグ党が競い合う不安定な状況のもとにありましたが、2度内閣を組織、首班として首相も務めました。 1852年死去。墓所はロンドン、セント・ポール大聖堂内にあります。 ウェリントン公爵に捧げられたバラがあります。 デューク・オブ・ウェリントン(Duke of Wellington) Photo/Koalaa, Lithuania [CC BY-NC-SA 3.0 via Rose-Biblio] 花径11〜13cmとなる大輪、高芯咲きとなるクリムゾンのHP。 樹高150cmほどの中型のシュラブとなります。秋の開花はあまり期待できないようです。 1864年、フランスのルイ=ザヴィエル・グランゲール(Louis-Xavier Granger)により育種・公表されました。一般的には英語名で知られていますが、フランス語名‘デュク・ド・ヴェリントン(Duc de Wellington’が正式な品種名です。ダーク・レッドのHP、‘ロード・マコーリー(Lord Macaulay)’の実生から生じたとのことです。 なぜフランスの育種家が、自国の英雄ナポレオンを追い落としたイギリス軍人に捧げたのか、不思議に思っています。

-

ストーリー

アリスター・クラーク~競馬とバラの育種に情熱を燃やしたオーストラリア人【花の女王バラを紐解く】

オーストラリアの育種家、アリスター・クラーク 毎年、数多くの新品種が発売されるバラ。その一方で、近頃はあまり見かけなくなってしまったバラもあります。 今回は、大輪、返り咲きするクライマーの育種に情熱を燃やしたオーストラリアの育種家、アリスター・クラーク(Alister Clark:1864-1949)をご紹介します。 アリスター・クラークの生涯 アリスター・クラークはオーストラリア、メルボルン近郊の裕福な家庭に生まれました。 アリスター・クラーク。[CC BY-NC-SA 3.0 via Rose-Biblio] アリスターの父ウォルター・クラーク(Walter Clark:1803-1873)は、1838年、34歳頃にスコットランドからオーストラリア、メルボルン近郊へ移住しました。ウォルターは、はじめ牧畜業を営む心づもりでしたが、ニューサウスウェールズ州を流れる大河、マランビジー川における河川水運に出資して大成功を収め、巨万の富を築き上げました。そして、メルボルンの北東郊外のブーラ(Bulla)に広大な土地を購入して大邸宅を建築し、グレナラ(Glenara)と命名しました。 1873年にウォルター死去、このとき財産を受け継いだ息子のアリスターは、わずか9歳でした。アリスターは親族などの後援のもと父の故郷スコットランドで教育を受け、長じてからはケンブリッジ大学へ進み学位を得ました。 1886年、アリスター帰国。帰国途次の船中でニュージーランドの資産家の娘エディス・メアリー(Edith Mary)と知り合い恋に落ちます(まるで傑作恋愛映画『めぐり逢い』そっくりですが、映画のほうが後です)。 1888年、2人は結婚し、父の居館グレナラを買い戻して居宅と定め、417ヘクタールという広大な敷地のなかでの優雅な田園生活を生涯続けました。 狩猟愛好家、ポロ・プレイヤー、競走馬のオーナー兼レース・プロデューサー、ゴルファー、写真家、そして水仙やバラの育種家としての人生を送りました。館グレナラは、現在も往時のまま保存されています。 アリスターは、はじめ水仙の育種に熱中しました。彼が育種した‘マーベル・テイラー(Mabel Taylor)’という、中央部のトランペットがサーモン・ピンク、白い花弁のシングル咲きの水仙は、現在でも入手可能です。 1900年、ヴィクトリア州のバラ会が創設され、その際にアリスターは創始者の一人として、初代の会長に就任しました。もっとも、アリスターのバラの育種は就任から10年以上経過した1912年頃から始められました。 彼の育種の目標は明確で、温暖なオーストラリアの気候に適した、よく返り咲きする大輪のクライマーを作出するというものでした。はじめはイギリスのポール農場から、さらにフランスのナボナンから数多くの品種を導入し、それらを交配して次々に新たな品種を生み出しました。最終的には、育種した品種は120を超えました。 今日、本国オーストラリアやニュージーランド以外では、アリスター・クラークが作出したバラを観賞することは難しくなりつつありますが、代表的な品種をいくつかご紹介しましょう。 ボーダラー(Borderer)-1918年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] 中輪、房咲きとなるオープン・カップ形の花。ポリアンサにクラス分けされています。花色はラベンダー・ピンク、花弁に濃淡が出るので、全体としてはグラデーションの効果があります。樹高約30cmのコンパクトな樹形。 アメリカのホバースが育種した白花のランブラー‘ジャージー・ビューティ(Jersey Beauty)’の実生から生じたと記録されています。 ブラック・ボーイ(Black Boy)- 1919年 Photo/田中敏夫 大輪、セミ・ダブルに近いオープン・カップ形の花形。花色はカーマイン〜バーガンディ、幅広の明るい色合いの照り葉、非常に硬い枝ぶり、樹高350〜500cmのクライマーとなります。 交配親は次のように記録されています。 種親:クリムゾンのHT‘エトワール・ド・フランス(Étoile de France)’花粉親:クリムゾンのブルボン‘バルドゥー・ジョブ(Bardou Job)’ 同名の‘ブラック・ボーイ’というバラが、ドイツのコルデス社が1958年に育種・公表した品種にあります。花色もよく似ているので混同されることもあります。 グエン・ナッシュ(Gwen Nash)- 1920年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] 大輪、セミ・ダブル、明るいピンクの花弁、花心は白く色抜けします。 アリスター自身が育種した‘ロージー・モーン(Rosy Morn)’と無名の実生種との交配により育種され、公表されました。アリスターの自信作であり、「作り上げたいと思う、もっとも美しい華麗なピンク品種だ…」と自賛しています。 アリスターの親しい友、アルバート・ナッシュ(Albert Nash)の娘グエンに捧げられました。アルバート・ナッシュはメルボルン近郊のバララトにゴルフ場を所有しており、アリスターもよくプレーしたとのことです。 ノラ・カニンガム(Nora Cuningham)- 1920年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] 中輪または大輪、セミ・ダブル、平咲きの花形。明るく鮮やかな、わずかに粉をふったようにコーラル気味となるピンクの花色。花弁の基部が白く色抜けするため、花弁のピンクと白、雄しべのイエローとのコントラストが鮮やかです。樹高350〜450cmまで枝を伸ばすクライマーとなります。 ピンクのHT‘グスタフ・グリュナーヴァルト(Gustav Grünerwald)’の実生から生じたとされています。ノラ・カニンガムは、やはりアリスターの友人の娘です。 リングレット(Ringlet)- 1922年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] 大輪、淡いピンクのシングル咲き、花心が白く色抜けするところは‘グエン・ナッシュ’と同じですが、より淡い色合いとなります。 しかし、交配は全く異なる組み合わせです。赤花と赤花との交配によるとされているので、疑問は残りますが、記録では‘ジェネラル・ジャックミノ’の実生種、赤いHP‘エルネスト・モレル(Ernest Morel)’と、やはり赤花のティー‘ベティ・バークレー(Betty Berkeley)’の交配とされています。 花弁の縁が波打ったようにカールすることから、リングレット(巻髪)と命名されたと思われます。 スカッターズ・ドリーム(Squatter's Dream)-1923年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] ライト・イエローの大輪、シングル咲きのクライマーです。おおらかに枝を伸ばし、樹高2〜3mのクライマーとなります。返り咲きすることもあるようですが、全体的な印象からか、原種交配種であるハイブリッド・ギガンティアにクラス分けされています。 交配にはロサ・ギガンティアの二次交配種が使われたとのことです。 ロレーヌ・リー(Lorraine Lee)- 1924年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] 大輪、丸弁咲き。開花するとすぐに外側の花弁は大きく開くのに対し、花心は花弁が密集したままとなることが多く、優雅です。頻繁に返り咲きする性質と、明るいサーモン・ピンク、アプリコット、あるいはテラコッタの色合いも加わった、微妙な花色がこの品種の大きな魅力です。硬い枝ぶりで、直立性の強い、樹高250〜350cmのシュラブとなります。 種親:無名種(原種のロサ・ギガンティアと、シングル咲きのピンクのクライマー‘ジェシー・クラーク’との交配による)花粉親:ミディアム・レッドのティー・ローズ‘カピテーヌ・ミレー’ ロレーヌ・リーは、英国に居住していたアリスターの従姉妹とのこと。ロサ・ギガンティアを交配親として、温暖で乾燥したオーストラリアの気候に適した、返り咲きするつるバラの育種を目指した、クラークの傑作の一つです。現在でも、オーストラリアではもっとも人気の高い品種の一つといわれています。 ちなみに、オーストラリアのムーニー・バレー競馬場では、3歳馬による「アリスター・クラークス・ステークス」が毎年行われています。これは生涯を通して競馬に傾注していたアリスター・クラークを記念したものですが、優勝馬にはこの‘ロレーヌ・リー’の花束が贈られることになっています。 コンテス・オブ・ストラッドブローク(Countess of Stradbroke)- 1928年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] 大輪、開花時には高芯咲き、熟成すると次第に丸弁咲きとなります。深く、鮮やかな赤、ドキリとするほど印象的な花色。樹高350〜450cmへ達するクライマーです。 深紅のHT、実父に捧げた‘ウォルター・C・クラーク(Walter C. Clark)’の実生から生じたとされています。 前代のヴィクトリア州総督、英国貴族であるジョージ・エドワード、ストラッドブローク伯爵夫人(George Edward John Mowbray Rous, 3rd Earl of Stradbroke)に捧げられました。 ナンシー・ヘイワード(Nancy Hayward)- 1937年 Photo/田中敏夫 シングル、平咲きの花形。風にそよぐ花弁の姿がいかにも優雅です。ミディアム・レッドの花色。"鮮やかな"と表現するにふさわしい色合いです。春、一斉に開く花姿は忘れがたい印象を残すことでしょう。 淡いピンクのシングル咲きのクライマー‘ジェシー・クラーク(Jessie Clark)’と、無名の実生種との交配により育種されたといわれています。 「ただ一つ不幸なことは、捧げられた女性が、この品種を忌み嫌ったことだ…」と、バラ研究家、クエスト・リットソンは著作、"Climbing Roses of the World"の中で述べています。その女性は、多弁の花形か、違う花色を好んだためそのように伝えられているのでしょうか。現代であれば、育種後、70年を経過してもなお広く愛されるこの品種の魅力を見いだすことができたのかもしれません。 エディター・スチュアート(Editor Stewart)- 1939年 Photo/Eric Timewell [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons] 大輪、セミ・ダブル、小さなスープ皿のような平咲きの花形。寄り集うような、3輪から7輪の房咲きとなることが多い品種です。花色は、ピンクの度合いが濃いミディアム・レッド。熟成するにしたがい、パープルの色合いが出てきます。花弁の基部は白く色抜けし、花心の雄しべとのコントラストが鮮やかです。ワイン・カラーの新芽も、バラ園など多くの品種が植栽されているなかにあっても、目を引きつける特徴的なものです。大型のシュラブとなります。 交配親は不明です。オーストラリアバラ協会年報の編集者、スチュアートへ捧げられました。 強い耐病性で知られ、花色、樹形などが非常に個性的な、ユニークな品種です。クラークの傑作の一つとして知られています。

-

ストーリー

オールドローズからモダンローズへ~ダーク・レッド編~<前編>【花の女王バラを紐解く】

バラの“赤” 赤バラの色分けについては、以前から、ARS(American Rose Society:アメリカ・バラ協会)による、ミディアム・レッド、ダーク・レッド、レッド・ブレンドという3つのカテゴリーが使われていました。しかし、この分け方では、今日、さまざまな色合いの“赤”バラを表現することは難しくなっています。 おおざっぱなものですが、私案として次のように分けて整理をしています。 スカーレット レッド ダーク・レッド クリムゾン カーマイン これから寄り道をしながら、ダーク・レッドあるいはクリムゾンのバラについてお話ししたいと思います。 ダーク・レッドのバラの歩み ダーク・レッドに花咲くバラは、ずっと以前からありました。12世紀にすでに栽培されていたロサ・ガリカ・オフィキナリス(Rosa gallica officinalis)などです。しかし、現在、多くの人を魅了しているダーク・レッドのバラは、18世紀末頃、‘スレーターズ・クリムゾン・チャイナ(Slater’s Crimson China)’など、中国やインドを経由してヨーロッパへもたらされたチャイナローズの“赤”が加わったことにより鮮やかさを加え、輝くような赤バラとなっていくことになりました。 ロサ・ガリカ・オフィキナリスの“赤”には、いくぶんかパープリッシュな色合いが含まれています。 “鮮血”のような妖しい赤が出ることはありませんでした。 1792年、ギルバート・スレーター(Gilbert Slater)により、中国由来のものだとしてヨーロッパに紹介されたのが、‘スレーターズ・クリムゾン・チャイナ’でした。この‘スレーターズ・クリムゾン・チャイナ’とヨーロッパの在来種とが交配されることにより、大輪で、鮮やかなダーク・レッドに花咲く品種が生み出されてゆくこととなりました。 しかしながら、この‘スレーターズ・クリムゾン・チャイナ’は遺伝子が3倍体であったことから、種子ができにくいという性質がありました。そのため、中国やインドなどから別ルートでもたらされたほかの“赤花”チャイナなども交配に使われ始め、このチャイナの“赤”がどのようにして新しい大輪・ダーク・レッドの品種となったのか、系統立てて追いかけることは難しくなってしまいました。 それでもいくつか跡を辿ることはできます。 鮮やかな赤を持つ‘グロワール・デ・ロゾマン’ 1836年、パリのJ・P・ヴィベールは‘グロワール・デ・ロゾマン(Gloire des Rosomanes;“バラマニアの栄光”)’を公表しました。ダブルまたはセミ・ダブル、ダーク・レッドまたはクリムゾンの大輪花を咲かせるバラです。 ヴィベールは数多くの名品種を生み出していましたが、この‘グロワール・デ・ロゾマン’は彼のオリジナルではなく、リヨンのジャック・プランティエ(Jacques Plantier:生没年不詳)が1825年頃に育種したものでした。 グレイッシュで蒼みを帯びた、深い色合いの半照り葉。樹高250〜350cmの高性のシュラブとなります。 ブルボンとされたり、ハイブリッド・パーペチュアル(HP)の初期のものとされたり、クラス分けは一定していません。 RoseGatheringというサイトでバラについて詳しい情報を提供しているダフネ・フィルベルティ(Daphne Filiberti)さんは、この品種をチャイナにクラス分けし、興味深い解説を行っています。 まず、彼女はブルボンローズの由来について、ブルボン島においてチャイナと秋咲きダマスクとの自然交雑から生じたという通説に疑問を呈します。最初のブルボンとされることが多い‘ロゼ・エドアール(Rose Èdouard)’は、じつはフランスがブルボン島(現在のレ・ユニオン島)を領有するずっと以前からインドに存在していたからというのが、彼女の説の主旨です。 さらに、おそらくブルボンは最初、赤ではなくピンクの花色だったのではないか。そして、当時の育種家たちは、赤いブルボンを得るために意図的に交配を行ったのではないか・その成果が‘グロワール・デ・ロゾマン’なのではないか。‘グロワール・デ・ロゾマン’の交配親は、‘スレーターズ・クリムゾン・チャイナ’と‘ポートランド’(ダマスク・パーペチュアル)との交配によるのではないか……。これがダフネ・フィルベルティさんの解説です。 この‘グロワール・デ・ロゾマン’はその強健さから、20世紀の初め頃、特にアメリカにおいて園芸バラの台木として利用されたこともありました。その時代には、レイジド・ロビン(Ragged Robin)という別名で呼ばれていたようです。 余談になりますが、じつに不可解な呼び名だとずっと思っています。レイジド・ロビンというと、「ボロボロのコマドリ」という意味ですので、それ自体も奇妙な呼び名ですが、じつは同名の宿根草もあります。ヨーロッパの田園によく見られる野草です。ナデシコの仲間で、和名はカッコウセンノウ。なぜ、この深い赤のバラとカッコウセンノウが結びつくのか、よく分かりません。 話をバラに戻しましょう。 1853年、フランスのルーズレ(Mons. Rouselet)は‘ジェネラル・ジャックミノ(Général Jacqueminot)’を育種・公表しました。 赤バラの名花‘ジェネラル・ジャックミノ’ 大輪、クリムゾンの花色、明るく輝くような赤は、公表直後から多くの愛好家や育種家を魅了しました。現在流通しているほとんどすべての赤い現代バラは、その系列をたどると、この‘ジェネラル・ジャックミノ’にたどり着くと解説する研究者もいるほど大きな影響があった品種です。 交配親については、次のように考えられています。 種親:無名種(‘グロワール・デ・ロゾマン’の実生種とクリムゾンのHP‐不明種の交配による) 花粉:‘ジェアン・デ・バテーユ(Géant des Batailles)’ 花粉親とされる‘ジェアン・デ・バテーユ’は、HPの始まりといわれることもあるのですが、この品種も‘グロワール・デ・ロゾマン’をベースにして生み出されたと考えられています。ですから、‘ジェネラル・ジャックミノ’は‘グロワール・デ・ロゾマン’の血を色濃く継いでいることになります。 この品種の由来については、次のような記事があります。美しいブルボン、‘ルイーズ・オディエ(Louise Odier)’などの育種で知られているマルゴッタン(父)(Jacques-Julien Margottin père:1817-1892)が語った話です。 「この“将軍”(‘ジェネラル・ジャックミノ’)は、パリ近郊のムレドン(Merèdon)のムッシュー・ルーセル(Mons. Roussel)より入手した。 彼はいつの日か、いい新品種を得ることができると信じて、‘グロワール・デ・ロゾマン’を種親にして30年にわたり育種を行っていた。彼は死の床で、自分の庭のガーデナーであったルーズレ(Mons. Rouselet)に、 「なにも残すことができなかったが、この実生種すべてをおまえにあげよう。うまくやれば、すぐにひと財産築けるかもしれない」と言い残したとのことだ。ムッシュー・ルーセル自身は、この‘ジェネラル・ジャックミノ’を見ることができなかったが…」 ナポレオンに忠誠を尽くしたフランスのジャックミノ将軍(Jean Francois Jacqueminot:1787-1865)にちなんで命名されました。 1804年、皇帝の位に就いたナポレオンは、イギリス、オーストリア、プロイセン、スペインなどによる対仏同盟との戦闘に明け暮れていました。多くの戦闘のうち、ジャックミノはアウステルリッツの戦い(1805)、エスリンクの戦い(1809)、ヴァグラムの戦い(1809)などに前線将校として参戦していました。 やがて、ナポレオンは、ロシア遠征で数十万の将兵を失うなど大打撃を受けてから急速に凋落しはじめ、ワーテルローでの敗戦を契機に(ジャックミノはこのとき大佐、前線で指揮)、1814年、退位を余儀なくされ、エルバ島へ流刑となりました。 しかし、その翌年、エルバ島を脱出し舞い戻ったナポレオンのもと("百日天下")で、ジャックミノは軽騎兵を指揮するなどナポレオンへ忠誠を尽くしました。 さらに、ナポレオンがセント・ヘレナへ流刑・監禁され、没落し、フランスに王制が復古した後も、王制に反対し、共和政へ与しました。退役後は企業を起こして退役軍人を雇用したりもしました。 ジャックミノが代議員に選ばれたとき、フランスはシャルル10世による王政復古の時代でした。王の権威をバックに反動的な政策を推進していたのが、首相ポリニャック。ジャックミノは、しばしばポリニャックと鋭く対立したとのことです。 ‘ジェネラル・ジャックミノ’から続く赤バラの系譜 1859年、リヨンのJ.P. ギヨ(Jean-Baptiste André Guillot (fils))は、非常に深い赤(クリムゾンまたはカーマイン)の中輪花を咲かせる‘ルイ14世(Louis XIV)’を公表しました。 ルイ14世 ダーク・レッドというよりも、ずっと深い赤、パープリッシュな色合いが濃いカーマインとなる花色。中心部は暗さが抜けて、燠火のような暗く妖しい色合いとなります。 ‘ジェネラル・ジャックミノ’の実生から育種されました。実生種ですので、親品種と同様、HPとされることもありますが、少し小さめの花、よく返り咲きする性質から、チャイナローズにクラス分けされることも多いです。個人的に、そのほうが適切のように感じます。 フランス絶対王政のもっとも華やかな時期、繁栄の頂点を極め、「太陽王」という呼称でも知られるルイ14世(1638-1715)の名を冠した品種です。 スヴニール・ドゥ・ドクトル・ジャメイン 1865年、リヨンのF. ラシャルム(François Lacharme)は‘スヴニール・ドゥ・ドクトル・ジャメイン(Souv. du Docteur Jamain)’を育種・公表しました。ちなみに、ドクトル・ジャメインは仏語の発音ではドクチュール・ジャメに近くなります。 パープル、あるいは栗色を混ぜたとも表現される深いクリムゾン/カーマインの花弁、花心の赤がまるで燠火が妖しく燃えるように見える花に出会ったとき、育て上げた苦労は、格別の喜びに変わると思います。‘ルイ14世’の極紫(ごくむらさき)も魅力的ですが、“静脈血”のようにどす黒い‘スヴニール・ドゥ・ドクトル・ジャメイン’には、また別の意味での深みがあるように感じています。 ‘ジェネラル・ジャックミノ’を種親、深い赤花を咲かせるHPの‘シャルル・ルフェブブル(Charles Lefèbvre)’を花粉親として育種されたとのことです。大輪花を咲かせることから、HPにクラス分けされています。 パリに所在する温室を本拠に、ツツジ、椿、オレンジ、バラなどの栽培・研究を行っていたのがイッポリット・ジャメ(Hippolyte Jamain)です。イッポリットの兄、アレクサンドルは著名な医師でしたが、園芸についても造詣が深かったのでしょう。蘭についての著述があるようです。1862年に他界していますので、ラシャルムは彼の死去を悼み命名したのだろうと思います。 ラシャルムは1874年には今度は弟イッポリットにちなみ、深いピンクのHP、‘イッポリット・ジャメ’も公表しています。 まぎらわしいのは、弟のイッポリットも1851年に兄の名をつけた‘ドクチュール・ジャメ(Docteur Jamain)’という品種を育種・公表していることです。 公表の順番に、もう一度整理しておきましょう。 1851年、‘ドクチュール・ジャメ’ byイッポリット・ジャメ 1865年、‘スヴニール・ドゥ・ドクトル・ジャメイン’ byラシャルム 1874年、‘イッポリット・ジャメ’ byラシャルム ‘ジェネラル・ジャックミノ’を交配親とするダーク・レッドの品種はその他にも数多いですが、ここではあと2つだけご紹介しましょう。 1865年、ラシャルムは‘スヴニール・ドゥ・ドクトル・ジャメイン’の公表と同時に‘アルフレッド・コロン(Alfred Colomb)’を育種・公表しました。 アルフレッド・コロン 大輪、ダーク・レッド/クリムゾンとなるHPです。 ‘ジェネラル・ジャックミノ’の実生から育種されました。 アルフレッド・コロンは、リヨンのバラ愛好家でした。やはりリヨンでバラ育種に携わっていたドウシェ(父)も1852年に同名の‘アルフレッド・コロン’を公表していますので注意が必要です。“アルレッド・コロン-1865, Lacharme”と表記したほうがよいかもしれません。 1868年、英国のジョージ・ポールJr. (George Paul Jr.)は‘デューク・オブ・エジンバラ(Duke of Edinburgh)’を公表しました。 デューク・オブ・エジンバラ 重厚な丸弁咲き、またはロゼット咲きとなることが多い花形。 この品種も‘ジェネラル・ジャックミノ’の実生から生み出されました。 ドイツ、第3代ザクセン=コーブルク=ゴータ公であったアルフレート・エルンスト・アルベルト(Alfred Ernst Albert:1884-1900)に献じられました。公爵はイギリス女王ヴィクトリアの次男であったことから、イギリス王族としてエジンバラ公にも叙されていました。 次回は、オールドからモダンローズへと移り行くダーク・レッド/クリムゾンのバラについてお話しできたらと思います。 Credit 文/田中敏夫 グリーン・ショップ・音ノ葉、ローズ・アドバイザー。 28年間の企業勤務を経て、50歳でバラを主体とした庭づくりに役立ちたいという思いから2001年、バラ苗通販ショップ「グリーンバレー」を創業し、9年間の運営。2010年春より、「グリーン・ショップ・音ノ葉」のローズ・アドバイザーとなり、バラ苗管理を行いながら、バラの楽しみ方や手入れ法、トラブル対策などを店頭でアドバイスする。 写真/田中敏夫、今井秀治

-

ストーリー

ジョセフ・ペンバートンとベントール夫妻~ハイブリッド・ムスクの生みの親

バラ愛好家で牧師の父を持つジョセフ・ジュニア ヘイヴァーリング・アット・バウワー(Havering-atte-Bower)は、英国ロンドンの東北郊外、エセックス州にある地方名です。 ここに、大きな筒のような珍しい形の3階建ての館があり、その形からラウンド・ハウスと呼ばれていました。この館に付属して3エーカー(12,000㎡ほど)に及ぶ広い庭園があり、その一画にバラ園を併設していました。 バラを育てていたのは、地域教会の牧師であったジョセフ・ペンバートン・シニアでした。彼は生涯アマチュアでしたが、熱心なバラ愛好家として、毎年のようにロンドンのクリスタル・パレスで催されていたバラ展に出かけていました。 1852年に長男が誕生し、同名のジョセフ(ジュニア)と命名されました。このジュニアが、今回の主人公です。 ジョセフ・ジュニア(以降はジョセフと表記)も牧師になるための教育を受け、1880年、父の期待通り、地域教会の牧師となりました。 ジョセフは幼少の頃からバラに興味をいだいて父を助け、12歳の時には父からバラの枝接ぎ方法を教わったと、後に語っています。 父亡き後、次々とバラ展で受賞を重ねる 1874年、父が死去すると、バラ園はジョセフと5歳年少の妹フローレンスの手にゆだねられました。 また、同年、ジョセフは出品したバラ展で銀賞を得たことにより、さらにバラ栽培に熱中するようになりました。しかし、賞は新品種が対象になっていたのではなく、既存品種の切り花を展示したものでした。 1876年には、英国バラ協会(the National Rose Society)が設立され、ジョセフと妹フローレンスは会員となりました。 1877年、協会主催の第1回バラ展が開催されました。切り花部門のコンペティションに参加するつもりであったジョセフは、なんと締め切りに遅れてしまうという失態を犯しました。なんとしてでも参加しようともくろむ、ジョセフは係員の制止を振り切り、用意したバラをコンペティション会場に勝手に展示しました。その強引さに関係者も最後には折れて、参加を特別に認めました。このコンペでもジョセフは銀賞を獲得しました。 1909年、ディーン・ホール賞(Dean Hall Award)を受賞。ディーン・ホールは英国バラ協会創立時の第1代会長で、当時、英国におけるバラ愛好家の集まりでは中心的な人物でした。 1911年、ジョセフは英国バラ協会、第2代会長に就任。 1913年、長年の協力者である妹フローレンス、庭園のヘッド・ガーデナー、ジョン・ベントール(John Bentall)及び熟練したガーデナーであるベントール夫人(Ann Bentall)のサポートのもと、新品種の育種に取りかかりました。この時、ジョセフは60歳を過ぎていました。 60歳を過ぎて育種した新品種2種 1913年、ジョセフはドイツのペーター・ランベルトが1904年に育種・公表したシュラブ、‘トリーア(Trier)’を交配親(種親)として、2つの新品種を公表しました。 それは、‘ダナエ(Danaë)’と‘ムーンライト(Moonlight)’です。 ダナエ(Danaë) ダナエの花色はアプリコット気味のライト・イエロー、開花後、色抜けしクリーム色へと変化します。 ダナエは、ギリシャ神話に登場する女性です。孫に殺されるという不吉な予言にまどわされた父は、娘ダナエを幽閉してしまいます。結婚して娘に男児が生まれることを妨げるためでした。 しかし、美しいダナエを天空から垣間見て魅せられた主神ゼウスは、黄金の雨となって彼女のもとを訪れました。ダナエは身ごもり、やがて息子を生みました。ペルセウスと名付けられた息子は、膂力(りょりょく)に満ちた英雄になります。 ダナエは息子とともに、父のもとから逃れます。成長したペルセウスは多くの冒険譚の主人公となります。特に、見る者すべてを石に化すといわれた魔女メドゥーサを退治したことで知られています。 ムーンライト(Moonlight) ‘ムーンライト’の花色も‘ダナエ’と似ていて、クリームまたはライト・イエロー。両品種とも交配親である‘トリーア’とよく似たシュラブ樹形でした。 ハイブリッド・ムスクという新しい系列 ジョセフは当初、これらの品種をハイブリッド・ティーと呼んでいましたが、1917年、英国バラ協会の事務局長であったコートニー・ページがハイブリッド・ムスクという名称を用いました。これが当を得た命名であったため、多くの人々に受け入れられ、また、ジョセフ自身も、ハイブリッド・ムスクという名称を用いるようになりました。 こうして、軌道に乗るかに見えたジョセフの活動は、第一次大戦による混乱のため中断してしまいます。ジョセフがチーフ・ガーデナー、ジョン・ベントールに宛てた手紙が残されています。 1917年5月10日、 親愛なるベントール氏へ、 お手紙ありがとう… (ご承知のとおり、開戦間近という政治状況のため)今年のRHS(Royal Horticultural Society:英国王立園芸協会)の展示会は開催されない… 夫人(アン・ベントール)から聞いたと思うが、フランスからクリスマス前にブライヤ・ローズの種とラクサの台木を手に入れることにしている… 夫人には大いに助けられている。彼女のサポートがなければ、私は何もできないだろう… 1917年8月7日、 親愛なるベントール氏へ、 6月24日付の手紙ありがとう… 来年のバラは白花がスプレー咲きになるパクス(Pax)だ… 私はこのバラの未来は(明るい方向へ)開け、多くの人の庭を飾ることになると確信している… しかし(戦時ゆえに)、今年、多くの注文があるとは思われないが、多分、この困難を我々は克服できるだろう… ジョセフが世に送り続けた新しいハイブリッド・ムスク 戦時の困難を耐え忍んだジョセフは、休戦協定が締結されると、早速バラの育種・公表を再開しました。 この再開された年の1918年から死去する1926年まで、ジョセフ・ペンバートン名義の優れたハイブリッド・ムスクは、次々と市場へ提供されました。 パクス(Pax) - 1918年 セミ・ダブル、平咲きで花色はクリーミー・ホワイト。花心のイエローの雄しべとのコントラストが見事です。樹高240〜300cmとなる、高性のシュラブです。 ‘トリーア(Trier)’と、ディープ・イエローのHT、‘サンバースト(Sunburst)’の交配により生み出されました。 ‘パクス’は、ローマ神話に登場する女神です。紀元前1世紀のローマで、養父シーザーの暗殺後、ローマの平和を築き、その後帝政を敷いたアウグストゥスが、平和の象徴("パクス・ローマ")として祭壇を設けたことが広く知られています。 プロスペリティ(Prosperity) - 1919年 ブラッシュ・カラーの美しいポリアンサ、‘マリー・ジャンヌ(Marie Jeanne)’と、ライト・イエローのティー・ローズ、‘ペルル・ド・ジャルダン(Perle des Jardins)’との交配により育種されたといわれています。 小さめで明るい色合いの半照り葉となりますが、これはパープル・シェイド気味のつや消し葉となる品種が多いハイブリッド・ムスクの中では例外的なものです。 この‘プロスペリティ’登場以降、ジョセフ・ペンバートン名義で公表されるハイブリッド・ムスクは、淡い色合いの中輪花、柔らかな枝ぶりの半日陰にもよく耐える強健性のあるシュラブという特徴が定着し、次々と美しい品種が生み出されてゆきました。 フランチェスカ(Francesca) - 1922年 ティー・ローズのような尖り気味のつぼみは、セミ・ダブル、乱れ気味のカップ型の花となります。開花時は色濃くイエローが出ることもありますが、すぐに退色して、全体的にクリーム色、中心部が少し色濃くなる花色へと変化します。 比較的高性のシュラブで、枝は細めなので、小さめのクライマーとして扱うことも可能です。 ライト・イエローのハイブリッド・ムスク、‘ダナエ(Danaë)’と、深いイエローのHT、‘サンブルスト(Sunburst)’との交配により育種されたと記録されています。優雅な花と、バランスのとれた樹形、ジョセフ・ペンバートンの傑作の一つです。 ヌル・マハル(Nur Mahal) - 1923年 セミ・ダブル、春の開花時には枝を覆い尽くすほどの豪華な房咲きとなります。 ミディアム・レッドとして登録された花色ですが、白いノッチが入ったり、また、ディープ・ピンクの色合いになることもあります。樹高は、250〜350cmほどの枝を伸ばすシュラブ。 ダーク・レッドのHT、‘シャトー・ド・クロ・ヴーニョ(Château de Clos Vougeot)’を交配親の一つとして育種されました。 ジャック・ハークネスの著作『Makers of Heavenly Roses"(天園バラの育種家達)』(1985)によると、命名は育種したペンバートンで、彼が当時読了したペルシャの王女の伝記から採られたとのこと。インドの王へ嫁いだペルシャの王女は、王の統治をよく支え、後にヌルマハル("宮殿の光")と讃えられたことにちなむと解説されています。 ペネロープ(ペネロぺ/ペネロピー/Penelope) - 1924年 セミ・ダブル、平咲きの花が房咲きとなります。 小さな強い赤味を帯びたつぼみは、開花すると明るいピーチ・ピンクに。そして、次第に退色してクリーミー・ホワイトへと変わります。 強くはありませんが、甘く香ります。バラの香りの中でもエキゾチックなものとして知られているミルラ香の典型だといわれています。 樹高120〜180cmの横張り性で、強いボリュームのあるシュラブとなります。 淡いピンクのHT、‘オフェーリア(Ophelia)’を交配親の一つとして育種されました。 品種名の「ペネロープ」とは、ギリシャの雄大な叙事詩『オデュッセイア』に登場する英雄オデュッセウスの妻です。貞淑で賢い妻として知られていました。夫のオデュッセウスはトロイ戦争が終結した後、故国イタカへすぐに戻ることはせず、20年間も乞食姿で各地を放浪することになりました。彼が不在の間、賢く美しいペネロープには多くの求婚者が現れました。 ペネロープは彼らに、義父(オデュッセウスの老父)のための装束を織り上げた後、誰の求婚者に応えるかを決めるから、織り上げるまで待つようにと伝えます。しかし、彼女は1日で織り上げた布を毎夜そっとほぐしてしまい、3年の間、それを続けていました。 このようにして、求婚者たちの求めを長く拒んできたペネロープですが、とうとう抗いきれなくなってしまい、結婚相手を決める条件を出しました。それは、強弓として知られていた夫オデュッセウスの弓を引くことができる者ということでした。求婚者たちは先を争って試みたものの、誰一人としてその弓を引くことはできませんでした。 しかし、1人の乞食がその強弓を手にすると、次々と矢を放ち、求婚者たちを残らず射殺してしまいました。この乞食は、密かに帰国していたオデュッセウス本人だったのです。 コーネリア(Cornelia) - 1925年 径3cmほどの丸弁咲きの花が、ひしめきあうような絢爛たる房咲きとなります。 淡いピンクに杏色を混ぜたような色合い。完全に混じり合わずに、花弁のあちらこちらにピンクとアプリコットがそれぞれ顔を出すといった繊細な色合いです。 トゲの少ない、柔らかな枝ぶり、ハイブリッド・ムスクの品種は大株になることが少ないのですが、この‘コーネリア’は、樹高350〜500cmになるランブラーです。 優れた耐病性を示し、半日陰にも耐え、好環境のもとでは、頻繁に返り咲くという、"完璧"な品種の一つです。交配親は不明です。 ジョセフ・ペンバートンの手による最高傑作といってよいのではないでしょうか。 ロビン・フッド(Robin Hood) - 1927年 小輪、セミ・ダブルまたはシングル、平咲きの花が寄り集うような房咲きとなります。花色は鮮やかな赤、時に淡い色合いが出てピンク気味になるなど変化があります。 細く柔らかな枝ぶり。樹高180〜250cmのシュラブとなります。 ジョセフの死後、妹フローレンスにより1927年に公表されました。鮮やかな赤のポリアンサ、‘ミス・エディス・カヴェール(Miss Edith Cavell)’を交配親の一つとしています。もう一方の交配親は分かっていません。 よく結実するためか、交配親として頻繁に用いられ、‘アイスバーグ’、‘モーツアルト’、‘ウィルヘルム(別名:スカイロケット)’など多くの名花の交配親となりました。 名称の「ロビン・フッド」については改めて説明するまでもないかと思いますが、イギリス中部、ノッティンガムシャーのシャーウッドの森に棲んでいたという伝説上の義賊です。弓の名手として知られていました。 ウォルター・スコットの小説『アイヴァンフォー』にも登場し、また、ローズマリー・サトクリフの『ロビン・フッド物語』などでまとめられた楽しい物語は、幾度となく映画化され、そのたびに観客を楽しませてくれます。 フェリシア(Felicia) - 1928年 中輪、ルーズな丸弁咲きとなる花形。明るいピンク、わずかにライラックを混ぜたような、また、サーモンも加わって温かみを感じさせる、微妙な色合いとなる花色。 柔らかな枝ぶりで、樹高120〜180cmのシュラブとなります。 ジョセフが1926年に死去したことは、すでに触れました。このフェリシアは、妹フローレンスとガーデナーであったベントール夫妻により公表されたものです。あるいは、実際にはベントールが育種したものを、売れ行きを期待して、高名なジョセフ・ペンバートンが育種した品種として公表したのかもしれません。 ジョセフの後を受けて、ナーセリーを運営していたフローレンスは1930年に死去しました。ジョセフも妹フローレンスも、共に独身のまま他界したため、館と庭園は親族の手に渡りました。 冒頭でご紹介したラウンド・ハウスは、今でもエセックス州にありますが、個人邸(ペンバートン家との姻戚関係はないとのこと)のため公開はされていません。 ベントール夫妻は、ハウスから2.5kmほど離れた場所に新たに農場を開き、ジョセフの遺志を継いで育種を続けました。 ザ・フェアリー(The Fairy) - 1932年 小輪、ポンポン咲きの花形。競い合うような房咲きとなります。花色は、ラベンダー・シェイド気味の明るいピンク。 樹高60〜90cmほどのコンパクトなブッシュで、地を這うように枝を伸ばす横張り性です。 オレンジ・レッドのポリアンサ、‘ポール・クランペル(Paul Crampel)’と、オレンジ・ピンクのランブラー、‘レディ・ゲイ(Lady Gay)’との交配で生まれました。 ピンクのポリアンサの最高傑作との評価は、公表後90年近くになってもなお揺るぎないものに思えます。 バレリーナ(Ballerina) - 1937年 小輪、シングル、平咲きの花が競い合うような房咲きとなります。 明るいピンクの花色の中心が白く抜け、ゴールデン・イエローの雄しべがアクセントとなって清楚な雰囲気を醸し出します。 細めで柔らかな枝ぶり、毎年切り詰めて小さめの樹形で管理することも可能ですが、強剪定をせず、大株のシュラブとして仕立てることも可能です。 多少の日陰でも花を咲かせる強健種です。これまた、小輪のシュラブとして、傑作中の傑作。 バフ・ビューティ(Buff Beauty) - 1939年 大輪、花弁が密集する丸弁咲きの花形となります。 花色はイエローの度合いが濃いアプリコット。中心部が濃く染まり、はかなげな、しかし、息を呑むほどの美しさです。 深い葉色。柔らかな枝ぶり、樹高250〜350cmの大型のシュラブとなりますが、クライマーとして、小さめのアーチや、フェンスに誘引することも可能で、むしろそのほうが、この品種の美しさを引き立てるのではないでしょうか。 イエローのノワゼット、‘ウィリアム・アレン・リチャードソン(William Allen Richardson)’と、無名の実生種との交配から育種されたといわれています。 このバフ・ビューティはジョセフが作出したまま公表されず、長い間埋もれていたものが、彼の死後紹介されたのだとする解説もあります。しかし、これほど美しい品種を公表しないということは信じがたいことです。 ともに、優れた育種家であったベントール夫妻(ジョンとアン)が、ジョセフが作り上げたハイブリッド・ムスクの系列に沿った品種として新たに作出したと見るべきと思います。 ハイブリッド・ムスクの頂点にある品種であるばかりではなく、イエロー・アプリコットのランブラーとしても、未だにこれを凌駕する品種は現れていないといってもいいのではないでしょうか。 1941年にはアンが死去、残された夫ジョンも1948年に死去しました。農場は息子、ジャック(Jack)に引き継がれましたが、1985年に閉鎖されました。