アブラムシやコガネムシ…家庭菜園で気をつけたい病害虫と対策は?

Svett, SingjaiStocker/Shutterstock.com

せっかく野菜を育ててみたのに、ふと気づけば葉に虫食い穴があったり、なんだか元気がなかったり。家庭菜園では、病害虫のトラブルが発生しがちです。野菜を育てるにあたって避けては通れない病害虫の問題を解決するには、そのメカニズムを知ることが大切。今回は、家庭菜園で気をつけたい病害虫対策のポイントをご紹介します。

目次

啓蟄を過ぎたら虫たちの季節!

春が近づくと、日を追うごとに植物たちもエネルギーを増し、成長を始めます。さまざまな草木が葉を伸ばし、花を咲かせる春は、ガーデナーにとっては嬉しい季節。ですが、この時期に活発に動き出すのは植物だけではありません。二十四節気では、3月6日頃を「啓蟄(けいちつ)」といい、冬ごもりをしていた虫たちが地上に出てくる季節とされています。庭でもアブラムシやテントウムシなどが動き始める時期ので、きれいな庭を保つためには、病害虫対策が欠かせません。特に、これから植え時を迎える家庭菜園では、病害虫が発生すればそれだけ収穫できる量が少なくなってしまうので、病害虫対策は避けては通れない問題です。そんな病害虫の被害を防ぐためには、まずは相手を知ることが大切です。

虫や病気が発生する理由と被害を防ぐポイント

本来、植物が生育している自然環境では、生態系の中で一定のバランスが保たれているため、特定の病害虫が大発生することはあまりありません。しかし、庭や家庭菜園で植物を栽培すると、特定の植物に偏って生態系が崩れた状態になったり、また同じ科のものを続けて栽培することで起きる連作障害などにより、病気や害虫が発生しやすい状態になってしまいがち。そのため、庭や菜園で病害虫が発生してしまうのは、ある意味必然なのです。

病害虫の被害を防ぐには、まずは病原菌や害虫を庭に持ち込まないことが大切。苗や種を購入する際は、病害虫の被害が出ていないか、状態を確認し、健全で丈夫なものを選びましょう。また、間引きや剪定で風通しよく栽培することも、病害虫の活動を抑えるポイントです。

病害虫の予防にはタイミングが重要!

害虫や病気は、季節によって発生しやすいものが異なります。害虫はそれぞれのライフサイクルを知ることで、効率的に予防することができます。例えばバラの害虫としても名高いコガネムシ。コガネムシにもいろいろな種類がいますが、基本的に成虫は葉を食べ、幼虫は根を食べる厄介な害虫です。このコガネムシの成虫が現れる時期は6~9月。この時期に成虫を寄せ付けなければ、その後の幼虫による被害も防ぐことができますね。捕殺するほか、有機質の多い土を好む成虫が寄り付かないよう堆肥などの使用を減らしたり、土壌に適応する殺虫剤を混ぜ込むことも有効です。同じように、病気もその発生サイクルを知れば、被害が発生する前に対処したり、病気の発生初期の部分を取り除くことで被害が深刻になるのを防ぐことができます。

家庭菜園で発生しやすい害虫と病気

家庭菜園ではいろいろな害虫や病気が発生します。よく発生する害虫は、植物の汁を吸うアブラムシや、葉を食べるアオムシやヨトウムシ、ナメクジなど。葉に穴があいたり、線状の模様が現れたり、葉がかすり状になったりしていたら、害虫発生のサインかもしれません。虫が付いていないかを確認し、見つけたら捕殺するか適応する殺虫剤で対処しましょう。害虫は葉の裏側に潜んでいることが多いので、裏面の確認も忘れずに。また、ナメクジやヨトウムシなど、夜間に活動する害虫もいるので、夜にパトロールをするのもおすすめです。

野菜に発生しやすい病気では、葉が白く粉が吹いたようになるうどんこ病や、花弁や果実に灰色のカビが生える灰色かび病などがあります。症状に気づいたら、発症した部分を取り除き、適応する薬剤で対処するとよいでしょう。また、ウイルスを原因とし、葉にモザイク状の斑が入るモザイク病も発生しやすい病気ですが、治療する薬剤がないため、発症した株は抜き取って処分します。

家庭菜園の必携本! 病害虫のライフサイクルや対処法がまるごと分かる『決定版 野菜の病気と害虫対策BOOK』

2023年3月20日発売の『決定版 野菜の病気と害虫対策BOOK』(草間祐輔著/家の光協会)は、こうした野菜に発生しやすい病気や害虫のメカニズムや、その対処法が分かる、家庭菜園を楽しむガーデナー必携の書籍です。家庭園芸薬品や肥料を製造販売する住友化学園芸に在籍し、植物全般の病気や害虫を知り尽くした病害虫防除のプロが、野菜の病害虫に特化して解説しているので、家庭菜園で起こりやすい病気や害虫のトラブルは、この1冊でバッチリ対応できます。

1章「病害虫が発生するメカニズムとは」では、病害虫の発生のメカニズムやライフサイクル、病害虫のサインなどを、分かりやすいイラスト付きで詳しく解説。病害虫が発生する原因や基本的な対処法から、虫や病気が発生しにくい菜園づくりのコツを知ることができます。病害虫の予防時期が一目で分かる「病気と害虫の発生カレンダー」は、実際の野菜の栽培でお世話になること間違いなし!

2~4章では、家庭菜園でよく栽培される野菜について、それぞれに発生しやすい病気や害虫の発生時期や特徴、対処法などについて種類ごとに詳しくまとめています。収録されている野菜は、イチゴやトマトなどの果菜類18種、コマツナやミントなどの葉菜類・ハーブ20種、カブやジャガイモなどの根菜類7種の計45種。身近な野菜や果物が網羅されているので、栽培時の病害虫対策の手引きとして大いに活用しましょう。

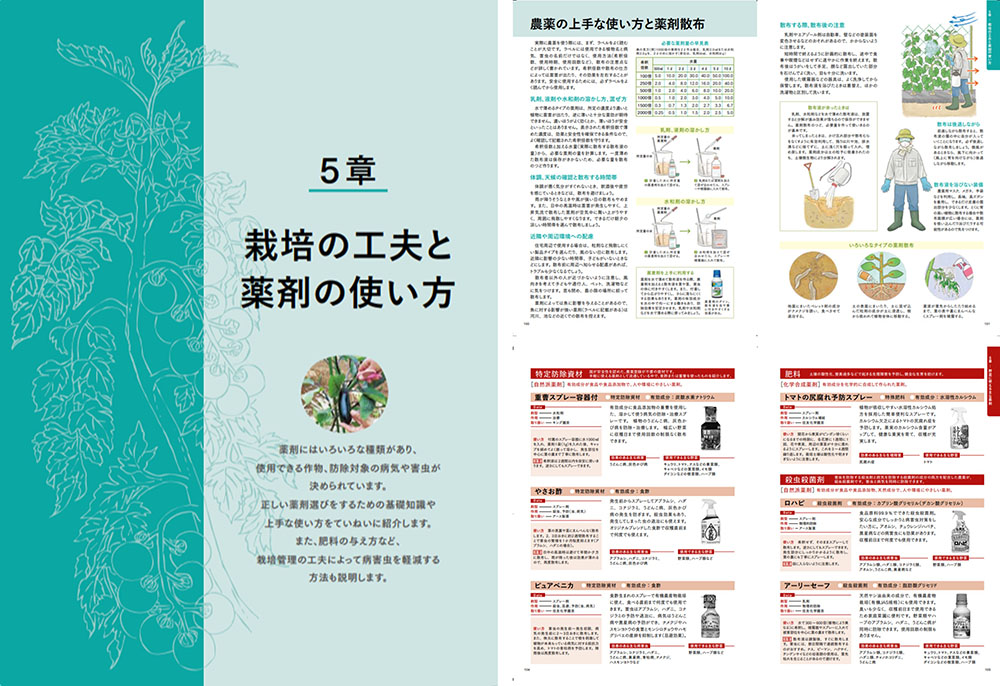

5章「栽培の工夫と薬剤の使い方」では、ガーデニング初心者が不安に思いがちな農薬について、目的に応じた選び方や上手な使い方を解説。農薬は正しく使えば家庭菜園の強い味方になってくれるので、ぜひ選び方や使い方のポイントを押さえておきましょう。次の6章「野菜に使える主な薬剤」では、具体的な農薬のデータや特徴が解説されているので、薬剤選びの参考に役立てて。より環境や体にやさしいオーガニック栽培(有機JAS規格)に対応した自然派薬剤も紹介されています。

野菜の病害虫を知るにはこの1冊を!

家庭菜園では、病気や害虫によるトラブルが発生することもあります。でも、その特徴や対処方法を知っておけば、不安に思う必要はありません。病害虫対策のプロの知恵が詰まった『決定版 野菜の病気と害虫対策BOOK』を片手に、家庭菜園にチャレンジしてみませんか?

著者/草間祐輔

1960年長野県松本市生まれ。千葉大学園芸学部卒業。園芸研究家。千葉大学園芸学部非常勤講師。ロサンゼルス郊外のガーデンセンターに勤務したのち、家庭園芸用薬品・肥料を製造販売する住友化学園芸に在職。家庭園芸での薬剤の使い方について研鑽を積み、講習会などで広く実践的な指導を行っている。テキスト『NHK 趣味の園芸』(今月の管理・作業)の執筆も担当。『最新版 植物の病気と害虫 防ぎ方・なおし方』(主婦の友社)、『別冊 NHK 趣味の園芸 植物別ですぐわかる 病気と害虫ハンドブック』(NHK出版)ほか、著書多数。

協力/一般社団法人 家の光協会 http://www.ienohikari.net

Credit

文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。「ガーデンストーリー」書籍第1弾12刷り重版好評『植物と暮らす12カ月の楽しみ方』、書籍第2弾4刷り重版『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』(2冊ともに発行/KADOKAWA)発売中!

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-

まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…

都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術

特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…