バラを愛する人なら、画家ルドゥーテの名前を一度は聞いたことがあるはず。花や植物を正確に、かつ細密に描き、それまでの植物画とはまったく異なる美しい作品を世に送り出したのが、彼ルドゥーテでした。革命の嵐が吹き荒れる激動期のパリに生きたその生涯をたどるストーリー。

目次

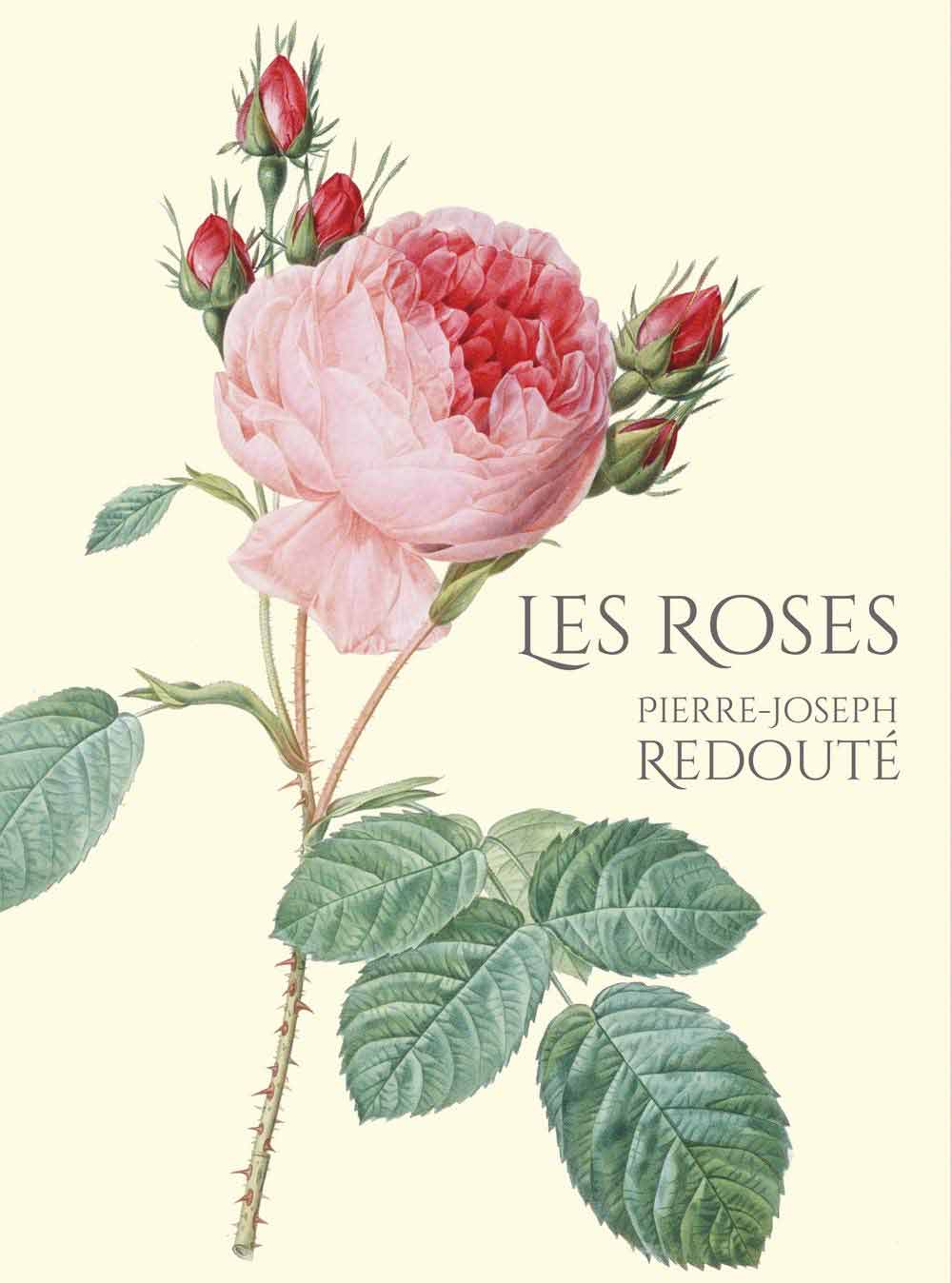

『バラ図譜』の出版

1817年、パリの出版社フィルマン・ディドーから『バラ図譜』という美しい多色刷りの本が刊行され、大きな評判を呼んだ。

ページをめくるたびに微笑みかけてくる数々のバラたち──。

植物学的にも正確なその絵を描いたのは、ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ。生前、数多く多種多様な植物画を描いたが、今日ではもっぱら「バラの画家」として記憶されている人物だ。

旅をする少年画家

ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテは、1759年、ハプスブルク帝国の支配下にあったベルギーのサン・ユベールという町に生まれた。父は画家、兄も画家という一家だった。

1772年、13歳になったピエール=ジョゼフは、数本の絵筆と絵具、それに少々の着替えを持って画家修業の旅に出発した。当時の画家は、大工などと同じ職人階級。若い頃から各地を巡歴して腕を磨き、一人前のマイスター(親方)となることが求められていた。

現代でいえばまだ中学1年生ほどの年頃であったピエール=ジョゼフは、母親に見送られて家を出ると、とりあえず首都のブリュッセルを目指して歩き始めた。所持金はごくわずかで、馬車に乗るような余裕はない。ひたすら自分の足だけが頼りの旅だった。

ブリュッセルの近郊で古びた修道院を見つけたピエール=ジョゼフは、門を叩き、絵を描く仕事がないか尋ねてみた。すると、応対に出た修道院長はやさしい笑みを見せながら言った。

「それじゃ、食堂の壁に何か描いてちょうだい」

ピエール=ジョゼフはこの修道院に2日間滞在し、修道女たちが食事をする部屋の壁に聖書の中の一場面を描き上げた。

この仕事で得た報酬で、ブリュッセルでは久しぶりに美味しい夕食にありつくことができた。とはいえ、いつも運よく絵を描く仕事が見つかるというわけではない。時には、野生の木いちごを食べて空腹をしのがなければならなかったし、何日も野宿をしながら夜を過ごすこともあった。

だが、草むらに横たわって見上げる星空の美しさ、明け方の深い霧、その霧の中から姿を現す可憐な野の花々。それらはすべて画家としての感性を養う上で、何よりの教材だった。

運命を決めた一枚の絵

北へ北へと旅を続けたピエール=ジョゼフは、やがて国境を越え、オランダの首都アムステルダムに到着した。

古くからバルト海の交易で栄えてきたこの町は、往時の繁栄にやや陰りが見え始めていたとはいえ、ヨーロッパで最も豊かな都市の一つであり、いたるところに活気が満ち溢れていた。ピエール=ジョゼフは、すっかりこの大都会に魅せられてしまった。

そして、ある日──。彼は繁華街の一角にある美術画廊で、一枚の素晴らしい花の絵に出会った。衝撃が稲妻のように身体の中を駆け抜けた。

──何という美しさだろう!

まるで花びらのふるえと甘い香りまでが伝わってくるようなその絵の前に、ピエール=ジョゼフはしばし立ち尽くした。

それは花と果物の画家として高い評価を得ていた当時の巨匠の一人、ヤン・ファン・ハイスムの作品だった。

画廊を出てアムステルダムのにぎやかな通りを歩き始めたとき、13歳のピエール=ジョゼフは、こう決心する。

──そうだ! ぼくも将来は花の画家になろう……。

王立薬草園での出会い

いったん故郷サン・ユベールに戻り、父の指導を受けていたピエール=ジョゼフは、17歳になると再び画家修業の旅に出発。ベルギー東部の町リエージュで一年間を過ごし、画家コクレの工房で他の弟子たちとともに修業の日々を送った。

すでに彼の描画技術は、めざましい進歩をとげていた。おそらく、それを見込んだ師匠コクレの推薦があってのことだったのだろう。1777年、ピエール=ジョゼフは隣国のルクセンブルクに行き、大公夫人、陸軍元帥など、この国の何人かのVIPたちの肖像画を描いた。

その頃、彼の兄アントワーヌはパリで装飾画家として成功していた。1782年、23歳になったピエール=ジョゼフはパリに出て、兄の仕事を手伝いながら、自由な時間には花の絵を熱心に描き始める。

パリには、花の画家を目指す彼にとって絶好の場所があった。国王ルイ13世の時代に創設された「王立薬草園」(現在のパリ植物園)である。

セーヌ川沿いに広大な敷地を有するこの薬草園には、世界中から集められた植物が植えられ、庭師たちによって完璧な手入れと管理が行われていた。ピエール=ジョゼフは毎日のように薬草園に通い、さまざまな植物のデッサンに励んだ。

この王立薬草園に、やはり毎日のように通ってくる人物がいた。元官吏で、アマチュアの植物学者のシャルル=ルイ・レリチエ。ピエール=ジョゼフはすぐにレリチエと親しくなり、彼の助言のもとに植物学の知識を急速に深めてゆく。おかげで、描く絵にはなお一層の正確さと精密さ、そして美しさが加わっていった。

英国王立キュー植物園

1785年、レリチエは南米で収集された貴重な植物標本を手に入れた。

しかし、それはスペインが派遣した調査団が収集したものであり、スペイン政府は返還を要求してきた。追及をかわすため、レリチエは植物標本を持って英国のロンドンへと逐電した。

2年後、ピエール=ジョゼフもレリチエからの度々の誘いを受けて、ロンドンへ。大喜びで出迎えたレリチエは、パリからやってきた若い友人を、すぐさまとある場所へと案内した。ロンドン西郊約10km、テムズ川の南岸に広がる英国王立キュー植物園。

1760年頃につくられた小さな庭園を起源とするこの植物園は、その後、広さ約1,200ヘクタールへと拡大。何万種類もの植物が植えられ、所蔵する植物標本も膨大な数に及んでいた。植物好きにとっては、まさに夢のような場所であり、レリチエとピエール=ジョゼフは連日、キュー植物園に通い、植物の観察とデッサンに明け暮れた。

こうして1788年、レリチエ著の『イギリスの花冠』という本が出版される。挿画はもちろん、ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ。

この書物に掲載された美しく正確無比な絵によって、植物画家ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテの名は、植物学者や園芸愛好家の間で広く知られるようになった。

植物画の革命

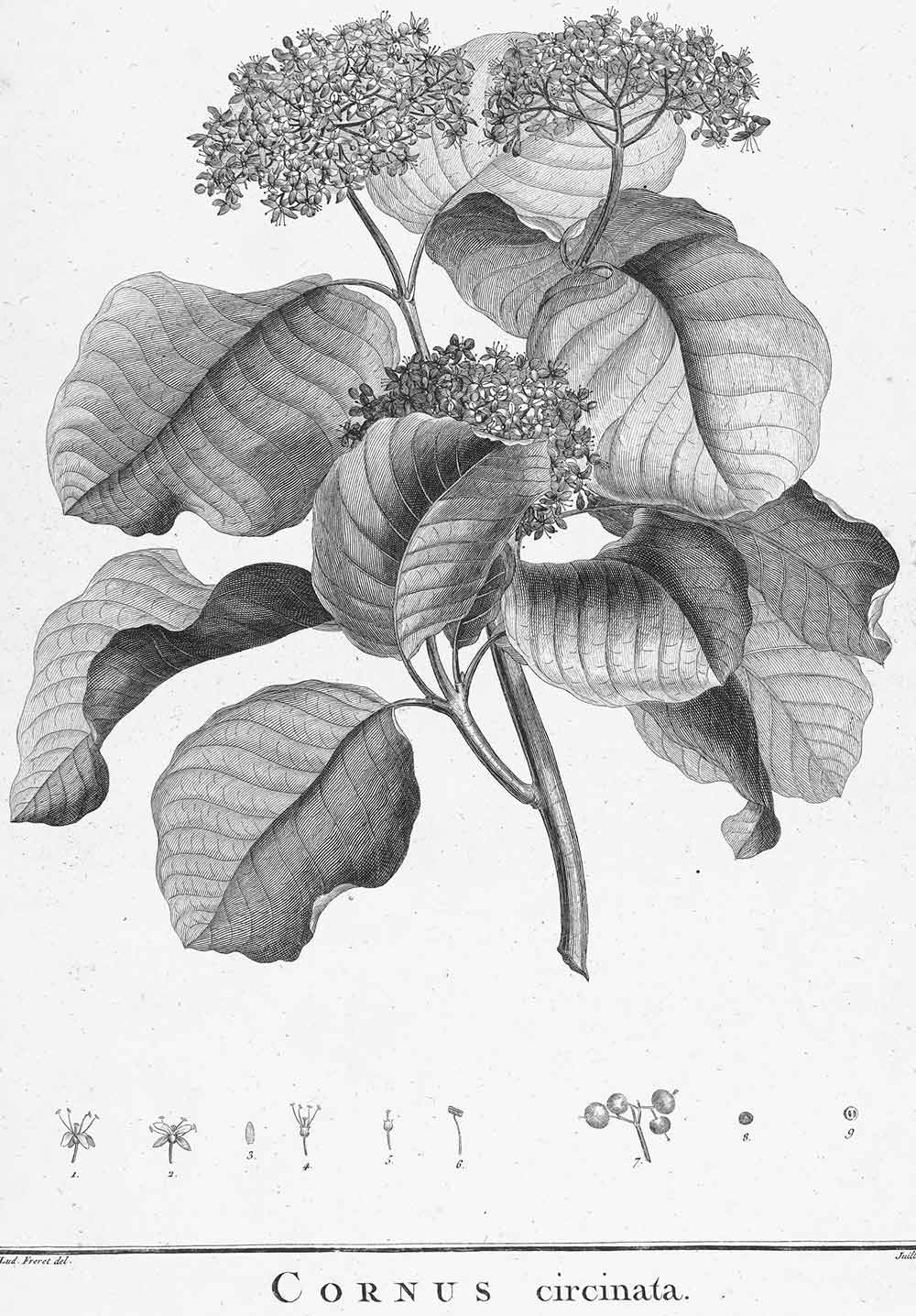

ピエール=ジョゼフの植物画の描き方は、当時としてはきわめて新しかった。彼以前の植物画家たちは、絵としての見栄えだけを優先し、植物を正確に描くということをしなかった。植物の姿は歪曲され、色彩までが勝手に変えられた。従って彼らの絵は、植物学や園芸愛好家たちからはまったく評価されなかった。

それに対し、ピエール=ジョゼフにはレリチエという植物学の師匠がいた。彼の助言に従い、植物を丁寧に丹念に観察することを学んだ彼は、どんな植物も正確に、細密に、まるでそこに生きて花咲いているかのように描いた。

それは植物画の描画法における革命だった。それゆえ植物学者や園芸愛好家たちは、歓呼してこの新進画家の登場を迎えたのである。

王妃のお抱え画家に

パリに帰ったピエール=ジョゼフを、思いもかけぬ栄誉が待っていた。国王ルイ16世の妃マリー・アントワネットの名品コレクション室付きの画家に任命されたのである。これはルイ16世の侍医で、植物学者のデフォンテーヌの推薦によるものだった。

ピエール=ジョゼフに任されたのが、アントワネットが収集している珍しい品々をスケッチし、絵画として記録し、保存するという仕事だった。

しかし、彼はこの仕事をほとんど行うことができなかった。1789年7月、パリの民衆が蜂起し、フランス革命が勃発。混乱が続く中、国王一家はパリ中心部の修道院に幽閉されてしまったからである。

Credit

文/岡崎英生(文筆家・園芸家)

早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介

冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…

-

宿根草・多年草

これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち

「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…