小川恭弘 -園芸研究家-

小川恭弘 -園芸研究家-の記事

-

観葉・インドアグリーン

室内でも元気に育つ! 耐陰性が強い「アレカヤシ」で叶えるグリーンのある暮らし

アレカヤシの基本情報 Michaelnero/Shutterstock.com 植物名:アレカヤシ学名:Dypsis lutescens(Chrysalidocarpus lutescens)英名:Golden Cane Palm、 Yellow Palm、 Bamboo Palm和名:コガネタケヤシ(黄金竹椰子)その他の名前:ヤマドリヤシ(山鳥椰子)科名:ヤシ科属名:ヒメタケヤシ属原産地:マダガスカル形態:低木 アレカヤシは、マダガスカル原産で、子株が多く出て株立する美しいヤシです。よく茂る葉はアーチ状に広がり、優雅な雰囲気があるのも魅力的。熱帯・亜熱帯地域では、庭園などの植栽によく使われています。株がよく密生するので、目隠し効果が高いです。 鉢植えの観葉植物としても、世界中で広く栽培されています。中型から大型の鉢植えが一般的ですが、ミニ観葉も流通しています。葉は生花・切り花などの葉物としても人気が高く、沖縄などで盛んに生産されています。 IZZ HAZEL/Shutterstock.com アレカヤシの名は、かつてアレカ属(ビンロウジュ属)に分類されていたことに由来します。またオウゴンタケヤシの和名の由来は、幹が竹のようで日なたでは株全体が黄金色になることによります。流通する鉢植えは遮光下で育てられ、緑の濃い葉色の株が出荷されています。‘コンパクタ’など矮性の品種がありますが、流通量は多くありません。 アレカヤシの特徴・性質 Onkar gawade/Shutterstock.com 園芸分類:観葉植物草丈:10~200cm耐寒性:弱い耐暑性:強い 幹はあまり太くならず、熱帯地域などで地植えすると高さ10m近くまで生育します。弓なりに伸びる羽根状の葉は、長さ2~3mほどになり、40~60対の小葉が茂ります。 雌雄同株で、1株でタネができます。しかし、ネット通販などでは雌雄異株で紹介されていることがあります。 地植えした株は、夏頃に黄色い花を咲かせ、1cmほどの実を多くつけます。実は熟すと甘いですが、食用には利用されません。新芽の柔らかい部分は毒性があるので注意しましょう。 アレカヤシの栽培12カ月カレンダー 植え替え:5~7月肥料:5~10月 アレカヤシの栽培環境 khak/Shutterstock.com 環境適応性が高く、日なたから明るい日陰で育ちます。暗すぎる場所に置くと、株姿が間延びして軟弱に育ちます。ただし急に日陰から日なたに移動すると葉焼けするので注意してください。 5月中旬から10月までは、屋外で育てることができます。日なたで育てると株姿が引き締まり、全体が黄色っぽい株姿になります。暗い場所から日なたに移動する場合は、葉焼けしにくい春の朝の日光から慣らしてください。 夏の日なたは、鉢植えの株の葉先が乾燥などで傷みやすいです。午前中だけ日光が当たる半日陰に置くと、最もトラブルなく育てることができます。また多くのタネから芽を出させた小型の鉢植えは、乾燥しやすいです。夏は明るい日陰に置いたほうが安心です。 生育温度 最低温度が15℃以上になると、生育が旺盛になります。耐暑性は強く、夏の暑さで弱ることはほとんどありません。 冬越し 大株は0℃付近の温度に耐えますが、葉がひどく傷みます。冬は室内の明るい場所に置き、最低温度を5℃以上に保つようにしてください。小株や葉を美しく保つには最低温度を10℃以上保つとよいでしょう。窓の近くは温度が下がりやすいので、冷え込みの厳しい夜間などは部屋の中央付近に移動すると安心です。 アレカヤシの育て方・日常の手入れ Melica/Shutterstock.com 水やり 鉢土の表面が乾いたら水やりしてください。夏に乾燥が激しい場合は、毎日水やりしてください。 冬は乾かし気味に管理します。 水やりの際は、鉢底から水が多く流れ出るまでたっぷり与えてください。水やりの量が少ないと鉢土に十分水が浸透せず、葉先や新芽付近などから枯れてきます。 肥料 5月から10月に、3要素(N:窒素、P:リン酸、K:カリ)が等量の緩効性化成肥料などを規定量与えてください。 病害虫 枝葉などがよく茂って風通しが悪いと、カイガラムシが発生しやすくなります。 アレカヤシの植え替え Rainbow_dazzle/Shutterstock.com 根の生育が旺盛で、放置すると鉢が壊れるほど根詰まりします。また根詰まりしてくると水が鉢土に浸透しにくくなり、葉先が枯れやすくなります。5~6号くらいまでの鉢植えは1~2年に1回、中型から大型の鉢植えは2~3年に1回、植え替えてください。 大きな鉢への植え替え 4~9月に、そのまま1~2回り大きな鉢に植え替えます。作業後に特別な管理をする必要はありません。 鉢を大きくしたくない場合の植え替え・株分け 鉢を大きくしたくない場合は、5~7月に株分けで増やすのを兼ねて植え替えます。鉢底の部分にまわった根を切り、2~3株に切り分けます。中型から大型の株は、根切り用ノコギリなどを使って切り分けます。 同時に葉を1/3~1/4程度、古い葉から間引いてください。また古株の太く伸びすぎた幹は、切って取り除くとよいでしょう。 作業後1カ月程度は、明るい日陰で管理してください。 用土 肥沃で水はけのよい、一般的な用土が適します。赤玉土小粒6、腐葉土3、軽石1を混ぜた用土などを使います。観葉植物用の培養土なども手軽に利用できます。 アレカヤシの作業 Nonchanon/Shutterstock.com 子株の間引き 子株が密集すると風通しが悪くなり、カイガラムシなどの害虫が発生しやすくなります。適度に地際から切って間引いたほうが、トラブルなく育てることができます。 古い葉の除去 茶色っぽく変色した古い葉は、長期間残って見苦しいです。見つけ次第早めに切るとよいでしょう。風通しもよくなります。 アレカヤシの栽培ポイント Pixel-Shot/Shutterstock.com 日光に当てて育てると、全体が黄色っぽくなる 夏の強い乾燥に注意 古株の太く伸びすぎた幹は取り除く 寒さには弱い アレカヤシは葉がよく茂るのでボリューム感があり、チョウにも例えられる気品ある株姿です。部屋の雰囲気を明るく爽やかに変えたい場合に最適でしょう。冬の寒さに注意すれば丈夫で枯れにくく、栽培の失敗が少ない観葉植物です。アレカヤシを育てて、一年中トロピカルリゾートのような雰囲気を満喫してください。

-

樹木

【プロが解説】自宅で「極上の一杯」を育てよう! チャノキ(茶の木)の育て方から茶葉にするまで

チャノキの基本情報 New Africa/Shutterstock.com 植物名:チャノキ学名:Camellia sinensis英名:Tea plant和名:チャノキ(茶の木)科名:ツバキ科属名:ツバキ属原産地:中国、アッサム、東ヒマラヤ、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム形態:常緑低木 チャノキは、ツバキの仲間の常緑低木で、茶の生産のために世界で広く栽培されています。亜熱帯のやや雨の多い地域が生育適地です。ただし耐寒性もあり、イギリスでも商業栽培されています。 国内でも古くから栽培され、新芽を摘んで茶に加工されています。渡来時期の詳細は不明ですが、奈良時代にはすでに渡来していたとされます。チャノキは茶道や茶庭など、日本の文化にも深く影響を与えてきました。 寺院や民家の庭などでも植えられ、庭木や生け垣などに利用されます。葉が常緑で枝葉がよく密生し、刈り込みにも強いので、生け垣としても実用的に優れています。 秋から冬にかけて咲く白い花は、ツバキによく似ています。観賞用としてピンクや薄い赤色の花を咲かせる品種や、斑入り葉の品種などがあります。またツバキとの交配種もあり、鉢栽培にも向く小型の品種などがあります。 チャノキの特徴・性質 ranmaru/Shutterstock.com 園芸分類:庭木開花期:10~12月樹高:2~3m耐寒性:普通耐暑性:普通花色:白、ピンク、薄い赤色 国内で栽培される品種は、高さ2mくらいのものが多いです。楕円形の葉は互生し、葉の縁には細かい鋸歯があります。明るい緑色の柔らかい新葉は、お茶の原料として収穫されます。 小さな白い花は、直径2~4cmほどです。花弁はやや反り返り、おしべが多く目立ちます。春から伸びた新枝に花芽が夏に分化し、秋遅く頃に開花します。 寒さに比較的強く、商業栽培の北限は新潟県村上市です。岩手県や青森県、秋田県でも栽培されますが、多くは自家用として消費されるようです。 一度植えると、35~50年程度まで長く収穫できます。2年生の苗を植えた場合、大きくなるまで4~8年くらいかかります。 チャノキのお茶の種類や成分 DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com 葉の発酵の度合などにより、不発酵茶の緑茶、半発酵茶のウーロン茶、発酵茶の紅茶に分けられます。最も多く生産されているのは紅茶で、全体の半分以上を占めます。次いで緑茶が3割ほどです。最も茶の生産量が多い中国はウーロン茶のイメージがありますが、実際は緑茶が最も好まれ、次に紅茶がよく飲用されます。 茶の成分にはカテキンやカフェイン、タンニンなどが含まれます。神経を刺激して覚醒作用があり、殺菌や解毒、利尿などの作用もあります。 紅茶の赤色は、カテキンが酸化して変化することによります。紅茶のカテキンは発酵してテアフラビンに変わり、抗ウイルス作用や抗酸化作用を強く持つとされます。 また、緑茶のカテキンは脂肪燃焼作用があると言われ、ダイエットや成人病予防などに効果が期待できます。 抹茶とは? 抹茶は、通常のお茶とは栽培と加工方法が違います。まず、収穫前に20日から30日間ほど遮光ネットを張って遮光下にする被覆栽培(ひふくさいばい)を行います。収穫した茶葉は蒸して揉まずに乾燥させ、粉状にしたものが抹茶です。粉状に加工せず、葉脈や茎を取り除いただけのものは「てん茶」とされます。 被覆栽培により茶葉が柔らかく緑色が濃くなり、味がまろやかになって苦みが少なくなります。うま味や甘味の成分のテアニンは、光に当たると渋みや苦み成分のカテキンに変わりますが、遮光によりテアニンの量が多くなり、うま味や甘味が強くなります。玉露やかぶせ茶も被覆栽培を行いますが、被覆期間が短いため抹茶よりうま味や香りが少なくなります。 抹茶は被覆するための費用がかかり、遮光により株にストレスがかかるので栽培は難しくなります。なお抹茶には、うま味や香りが強い品種が使われます。 チャノキの仲間・品種 栽培されるチャノキは主に、中国種とアッサム種の2つの変種があり、日本で栽培されている品種は、中国種に由来します。また、両種の交配種も栽培されています。 中国種 Camellia sinensis var. sinensis NPvancheng55/Shutterstock.com 中国南部が原産で、葉が小さく枝葉がよく茂り、樹高は3mほどです。渋みが少なく、緑茶に適します。 アッサム種 Camellia sinensis var. assamica Karnj Ayu/Shutterstock.com 東ヒマラヤから中国までの広い地域が原産で、アッサム地方などのインドで主に栽培されています。発酵しやすいため、主に紅茶や烏龍茶に使われます。10m以上の高さまで生育し、葉は大きく表面にしわがあり、渋み成分のカテキンが比較的多く含まれます。 ‘やぶきた’ 国内で多く栽培される品種です。樹勢や耐寒性は強く、育てやすいです。観賞用としても栽培されますが、やや病気に弱い傾向があります。 ‘天白(てんぱく)’ 直径4cmほどの大きめの花は、咲き進むにつれて赤色を帯びます。新芽が赤く、葉に白斑が入る‘天白錦’もあります。 ‘べにふうき’ アレルギー症状に改善効果が見込めるメチル化カテキンを多く含み、花粉症対策のお茶などとして人気があります。 紅茶向けとして、アッサム種と中国種の交配により作られた品種です。病気に強く、有機栽培にも適します。同様の交配により作られた紅茶向けの品種として、‘べにひかり’や‘べにほまれ’があります。 ‘せいめい’ やや早生で病気に強い品種で、有機栽培が可能です。栽培適地は関東地方以南で、抹茶向けに開発されました。うま味が強く、被覆栽培で品質や収量が優れます。同様の性質で病気に強い品種に‘さえあかり’もあります。 チャノキの栽培12カ月カレンダー 植え付け:4~5月植え替え:4月肥料:2~3月剪定:3~4月挿し木:6月 チャノキの栽培環境 適した環境・置き場所 1日中日光が当たる日なた、または午前中だけ日光が当たる半日陰の場所が適します。夏は半日陰のほうが栽培しやすいです。鉢植えは夏は半日陰に置き、他の季節は日なたで管理するとよいでしょう。 明るい日陰でも育ちますが、枝は間延びしがちです。また、病害虫の発生も多くなるので気をつけましょう。 土壌 排水と通気性がよく、適度に水分を含む酸性土壌を好みます。特に排水性が生育に影響しやすいです。 生育温度 10~25℃で生育が盛んになり、14~16℃が最も適した温度です。40℃以上になると葉焼けします。 冬越し 最低温度の目安はマイナス13~マイナス15℃です。東北地方より南に位置する地域まで栽培が可能です。しかし、北海道でも南部などの条件のよい場所では、屋外で越冬することが確認されています。 チャノキの植え付け・植え替え Scorpp/Shutterstock.com 植え付け 強い主根を持ち、1mくらいの深さまで根が伸びるので、移植は難しいです。移植する必要がないように植え付ける場所は慎重に選んでください。 4~5月が植え付けの適期です。植え付けは、深さと幅ともに50~60cmの穴を掘り、掘った土量に対して3割程度の腐葉土を混ぜて苗を植えます。植え付け後、株回りに敷き藁をして乾燥を防ぐとよいでしょう。多くの苗を植えた場合は、マルチングすると除草の手間も省けます。 鉢植えの植え替え 鉢植えでもよく育ちますが、前述の通り根が深く伸びるため深型の鉢を使うとよいでしょう。入手した苗は、すぐにそのまま1~2回り大きな鉢に植え替えてください。 植え替えは、2年に1回、4月に行ってください。植え替えを怠ると、根詰まりして生育が衰えます。植え替えの際は、根鉢の底と表層の部分を1/3程度落とし、新しい用土を足しながら1~2周り大きな鉢に植え替えてください。 用土 排水がよく、適度に水持ちのよい用土が適します。赤玉土小粒4、鹿沼土3、腐葉土3を混ぜた用土などを使います。8号以上の鉢を使う場合は、赤玉土は中粒を使うとよいでしょう。 チャノキの育て方・日常の手入れ afotostock/Shutterstock.com 水やり ひどい乾燥を嫌うので、地植えした場合でも夏に土壌が乾燥したら水やりしてください。 鉢植えは、用土の表面が乾いてから水やりします。夏によく乾燥する場合は、晴れた日は毎日水やりしてもよいでしょう。 肥料 2~3月に、骨粉入りの油粕などを株元に与えます。生育を旺盛にしたい場合や鉢植えは、5~6月と9月下旬頃にも肥料を与えるとよいでしょう。 病害虫 春から夏頃にかけて、葉にチャドクガの幼虫が発生します。葉の裏などに集団で付き、葉をひどく食害します。発生した箇所を取り除き、薬剤で防除します。 幼虫には有毒の毛がびっしり付いており、風で飛んだ毛が肌にふれるだけでかぶれることがあります。作業の際は十分注意してください。 チャノキの作業 Keaw Thewin/Shutterstock.com 剪定と仕立て方 剪定の適期は3~4月です。収穫を主な栽培目的とする場合は、低めの樹高を保ちます。植えてから10年くらい経過すると、新芽の発生が衰えてきます。その際は、半分くらいの高さまで全体を切り戻すとよいでしょう。その後は5年間隔くらいを目安に強く切り戻します。 自然樹形で楽しみたい場合は、あまり剪定しなくても形が整いやすいです。内側に向かって伸びる枝や混みすぎた部分は、見つけ次第、付け根から間引くように切ります。 花芽は、春から伸びた新しい枝に夏に分化します。花を咲かせる場合は、春に剪定を済ませてください。 増やし方 挿し木で増やすことができます。6月に新しく伸びた充実した枝を10~15cmの長さで切り取り、上部の葉を2~3枚残して葉をすべて切り落とし、挿し穂とします。赤玉土小粒や鹿沼土などの清潔な用土に挿し、明るい日陰に置きます。乾かさないように管理し、湿度の低い場所ではビニールなどで覆うとよいでしょう。1~2カ月ほどで発根したら、3号ポット鉢に1株ずつ鉢上げしてください。鉢上げの用土は、赤玉土や鹿沼土にピートモスを3割程度混ぜた用土などを使うとよいでしょう。 チャノキの栽培ポイント 水はけの悪い場所は避ける 強い乾燥を嫌う チャドクガの発生に注意 花を咲かせるには、春に剪定を済ませる 収穫した若い葉は、含まれる酸化酵素の働きで発酵が進みます。緑茶にする場合は、収穫してすぐに蒸すなどして熱を加え、手もみしながら乾燥させて茶葉にします。緑茶とは違う味わいになりますが、生の葉をそのまま使ってお茶にしても飲むことができます。またおひたしや天ぷらなど、食用にも利用できます。 生け垣としても優れ、白い花も咲き、観賞価値が高いです。意外と栽培適地が広く、育てるのも難しくありません。飲用や食用、観賞用とさまざまに楽しめるチャノキを、ぜひ家庭で栽培してみてください。

-

観葉・インドアグリーン

福を呼び込む「縁起のよい観葉植物」カンノンチクをモダンに楽しむ! 失敗しない栽培の極意

カンノンチクの基本情報 Eny Strawberry/Shutterstock.com 植物名:カンノンチク学名:Rhapis excelsa和名:観音竹英名:レディパーム、バンブーパーム科名:ヤシ科属名:カンノンチク属(ラピス属)原産地:中国南東部形態:低木 幹や葉が竹類に似ているため竹がつく和名で呼ばれますが、ヤシの仲間の低木です。カンノンチクの日本への導入は江戸時代といわれ、古典園芸植物として栽培されてきました。耐寒性と耐陰性がともに強いので、現在でも室内に最適な和風の観葉植物として親しまれています。また、福を呼び込む縁起のよい植物とされ、祝い事などに鉢植えが贈り物にも利用されています。海外ではヨーロッパをはじめ、アメリカでもインドアプランツとして人気があり、ショッピングモールなどでよく見られます。 主に中型~大型の鉢植えが流通し、品種も豊富で、古典園芸植物でもあることから高値で取引される品種もあります。よく似た仲間にシュロチクがありますが、葉がより細く先端も尖る点で違いがあります。 日本には、昭和22年から続くカンノンチクとシュロチクの愛好家の団体、「日本観棕会」があり、団体では、カンノンチクとシュロチクを合わせて「カンソウチク(観棕竹)」と呼んでいます。日本観棕会は、展示会の開催や新品種の作出、品種保存などを行って観棕竹の普及に尽力しています。 カンノンチクの特徴・性質 Sakonboon Sansri/Shutterstock.com 園芸分類:観葉植物樹高:1~3m耐寒性:やや弱い耐暑性:強い 山地の木々に覆われた谷沿いなどに自生し、強い直射日光を避けた湿り気のある場所を好みます。雌雄異株で、地下茎から子株が出て株立ちします。葉は6~10裂して掌状になり、常緑で艶があります。 熱帯地域で地植えすると3~4mほどの高さになりますが、鉢植えにすると成長が遅く大きくはならないので、室内で楽しむ観葉植物に適しています。 カンノンチクの仲間 カンノンチクの仲間は、中国南部からインドシナに11種類が知られています。また、カンノンチクは園芸品種が多く、葉に斑が入らない「緑葉系」と、葉に斑が入る「斑入り系」に分けられます。 カンノンチク ‘綾錦’ Rhapis exelsa ‘Aya-nishiki’ 昭和に最もよく流通した斑入りの品種 ‘瑞晃錦(ずいこうにしき)’の芽変わりから作出されました。葉に黄白色の縦斑が安定して入り、性質も丈夫です。 シュロチク(棕櫚竹) Rhapis humilis nut_foto/Shutterstock.com カンノンチクと似ていますが葉が細く、スレンダーレディパーム(Slender lady palm)の英名があります。中国南部原産で、カンノンチクと同様に亜熱帯地域の気候が適します。育て方はカンノンチクに準じます。ただし寒さにはカンノンチクより強く、マイナス3℃ほどの低温に耐えます。 品種はカンノンチクほど多くないですが、斑入りの品種などもあります。 カンノンチクの栽培12カ月カレンダー 植え替え:5~7月肥料:5~10月入手時期:4~11月 カンノンチクの栽培環境 Galeh Nur Wihantara/Shutterstock.com 適した環境・置き場所 強い直射日光に当てると葉焼けするので置き場所には気をつけましょう。ただし暗すぎる場所に長期間置くと間延びして育ち、葉も少なくなります。 室内では、春と秋はレースのカーテン越しがよく、特に夏はカーテン越しの日光が当たる場所に置いてください。また夏の窓辺付近は温度が異常に上がることがあるので、窓から離れた場所に置くようにしましょう。 5~10月は屋外に出して育てることができます。春と秋は明るい日陰から半日陰、夏は明るい日陰に置いてください。乾燥を嫌うので、風当りの強い場所は避けましょう。 冬は室内の東向きの窓際など午前中だけ日光が当たる場所、またはレースのカーテン越しの日光が当たる場所に置いてください。屋外で秋に半日陰で管理していた株は、冬は窓越しの日光がよく当たる場所で育てるとよいでしょう。 生育温度 生育温度の目安は、10~30℃です。夏に明るい日陰で育てている場合は、35℃程度の猛暑でも問題なく育ちます。大株はマイナス3℃程度の低温になら耐えることもありますが、一般の鉢植えは3℃以下にならないように管理しましょう。なお、葉を美しく保つには室内で冬越しさせるのが好ましいです。関東地方以南の地域では、室内なら容易に越冬します。 カンノンチクの育て方・日常の手入れ porjai kittawornrat/Shutterstock.com 水やり 乾燥を嫌うので、水やりは大切な作業です。水不足になると葉先が枯れこむので注意してください。 春と秋は、鉢土の表面が乾いたらたっぷり与えてください。最も旺盛に発育する夏は、晴れた日は毎日与えてください。冬はやや乾燥気味に管理します。 肥料 5~10月に、3要素が等量の緩効性化成肥料などを規定量与施しましょう。 病害虫 風通しの悪い室内では、カイガラムシが発生することがあります。葉の付け根などに発生しやすいので、見つけ次第早めに防除します。カイガラムシは薬剤が効きにくいので、ブラシ等でこすり落としてから適用のある薬剤を使用するとよいでしょう。 カンノンチクの植え替え・株分け Anshann/Shutterstock.com 用土 水はけのよい清潔な用土が適します。観葉植物用の培養土は手軽に使用することができます。自分で配合する場合は、桐生砂7:赤玉土小粒3などの用土が適します。 真夏に乾燥が激しいと感じた場合は、表面にミズゴケなどを敷き詰めるとよいでしょう。 植え替え 地下茎が発達する性質なので、植え替えを怠ると土の隙間がないくらいひどく根詰まりします。根詰まりすると葉先が枯れこんだり、生育が衰えて葉も少なくなります。2年に1回以上は植え替えてください。 なお、乾燥を嫌うので、植え替えの作業は日陰で行ってください。また作業中は根を乾燥させないよう注意してください。 植え替え後2週間くらいは、乾燥しないように毎日水やりします。また葉水も与えて湿度を保つとよいでしょう。 大きな鉢に植え替える場合 根を切らないので、5~9月の長期間作業を行えます。根鉢を水につけ、古い土を落としてください。1~2回り大きな鉢に新しい用土で植え付けます。 同じサイズの鉢に植え替える場合、株分け 2つに株分けして同じサイズかやや小さい鉢に植え替えます。根を切るので、作業は5月中旬~7月に行います。植え替えと同時に、葉全体の1~2割くらいの古い葉を根元から切るとよいでしょう。 カンノンチクの栽培ポイント funny face/Shutterstock.com 水はけのよい用土で植え、強い直射日光を避けた適度に明るい場所で水切れさせないように管理するのがポイントです。江戸時代から栽培されてきた植物なので、栽培は難しくありません。和風のイメージがある観葉植物ですが、エスニックや洋風などのインテリアと合わせても新鮮な印象です。 これまで、カンノンチクはあまり注目されることが少なく、愛好家も減ってきてはいますが、海外では人気がある植物のひとつです。古くて新しい観葉植物「カンノンチク」を、さまざまな飾り方で育ててみてください。

-

果樹

ほったらかしでも鈴なり? 初心者におすすめの「最強柑橘」キンカンの育て方

キンカンの基本情報 manbo-photo/Shutterstock.com 植物名:キンカン学名:Citrus japonica英名:Kumquat、Cumquat和名:金柑(きんかん)、金橘(キンキツ)科名:ミカン科属名:ミカン属原産地:中国形態:常緑低木 小さい果実を皮ごと食べるキンカンは、古くから親しまれてきた柑橘類です。受粉樹は必要なく、1本で実がなります。 樹高も2mほどとあまり大きくならないので、庭木として地植えにしたり、鉢植えにして楽しんだり、家庭で栽培するのにも向いています。また、適地に地植えすると放任気味の管理であってもよく育ち、たくさんの実を付けます。丈夫で剪定に強いので、実のなる生け垣として植えるのもおすすめです。 キンカンの特徴 園芸分類:果樹開花時期:7〜9月収穫時期:2月中旬〜5月樹高:約2m耐寒性:普通耐暑性:強い花色:白 寒さには弱いとされる柑橘類の中で最も耐寒性が強く、耐寒温度の目安はマイナス5℃程度とされます。東北や北海道の寒冷地では屋外での越冬は難しいですが、東北の海沿いなど比較的温暖な地域や、関東地方以西では露地栽培できます。晩秋から黄色い実がたくさんなり、春まで実が落ちません。ただし遅くに収穫すると水分が抜けていたり、寒さなどで傷んでしまうことがあるので、収穫を先延ばしにしないほうがよいでしょう。 花は7~9月に3~4回、断続的に長期間開花します。そのため果実の大きさにバラツキがありますが、初期に実った果実のほうが大きくて高品質です。 キンカンには食用と観賞用品種がありますが、一般に流通している品種のほとんどは、ネイハキンカンです。果実の大きいオオミキンカンなども苗木がよく販売されますが、生食したい場合はネイハキンカンを育てるのがおすすめです。 皮ごと食べて食物繊維も摂れるキンカンの魅力 キンカンの果実は、年末〜2月に多く流通します。生産地は宮崎県が7割を占め、2割が鹿児島県です。また宮崎県のビニールハウスなどでは完熟したものを収穫し、甘味が強く高品質な果実が流通しています。 ビタミンCやEが多く含まれ、皮ごと食べられるので貴重な食物繊維もたくさん取り入れることができます。ほかにポリフェノール、クエン酸などが含まれ、栄養成分が豊富です。 キンカンの蜂蜜漬け jreika/Shutterstock.com のどの傷みや咳、初期の風邪などに効果があるとして、キンカンは昔から薬用にも使われてきました。キンカンの蜂蜜漬けは、皮に含まれる成分のヘスペリジンが炎症を抑え、蜂蜜の抗菌作用も期待できます。 作り方は簡単で、キンカンをよく洗い、串などで穴を多くあけてから蜂蜜に漬けるだけで出来上がりです。果実は空気に触れないよう、たっぷりの蜂蜜で漬けてください。3~4日で食べ頃になります。冷蔵庫で保存すれば、1カ月程度持ちます。 キンカンの仲間6選 以前はキンカン属(Fortunella)とされていましたが、現在はミカン属に分類されています。キンカンとして入手可能な6種類の仲間をご紹介します。 ネイハキンカン Citrus japonica ( = Fortunella crassifolia ) Luong Led/Shutterstock.com ニンポウキンカン(寧波金柑)や、メイワキンカン(明和金柑)などの別名があります。果実は球形〜卵形で重さは11〜13gと大きく、酸味や苦みが少ないので生食に向きます。 種無しキンカン・プチマル 種子がほとんどない人気の品種で、苗木の流通も多いです。皮に苦みもなく甘味が強い、生食して美味しいキンカンです。ネイハキンカンとナガキンカンの交配種で、やや楕円形の果実は重さ8~11gです。 ナガキンカン Citrus japonica ( = Fortunella margarita ) nnattalli/Shutterstock.com 高さ3mほどとやや大型になり、トゲはほとんどありません。楕円形の果実の重さは10〜12gで、果肉は酸味が強く、主に観賞用として育てられます。実が大きくたくさん収穫できるので、蜂蜜漬けやジャムにするとよいでしょう。 マルキンカン Citrus japonica ( = Fortunella japonica ) Beautiful lotus/Shutterstock.com 名前のとおり、丸く小さい果実で、重さは6~8g。果肉には酸味があります。 大実キンカン Citrus × obovata ( = Fortunella obovata ) 福州キンカンという別名があります。果実が大きく、重さは30~40gで見栄えがします。酸味が強く、生食には適しません。 キンカンライム Citrofortunella ×floridana Jose Luis Vega/Shutterstock.com マルキンカンとキーライム(メキシカンライム)の交配種で、耐寒性は両種の中間くらいです。ライムクアット(Limequat)という英名があります。木が小さくても実つきがよく、四季咲き性が強い性質です。 キンカンライムは寒さに弱いので、冬は鉢植えを室内に置いたり、ビニールハウス内で育てたほうがよいでしょう。木が小さい場合は特に保温に配慮してください。 実が青いうちはライムのような味ですが、黄色く熟すとレモンのような味に。完熟すると甘い品種もあります。 キンカンの栽培12カ月カレンダー 開花時期:7〜9月植え付け・植え替え:3月下旬〜5月上旬肥料:2~3月、6~7月、9月剪定:3~5月収穫時期:2月中旬〜5月 キンカンの栽培環境 適した環境・置き場所 1日中日光が当たる日なたの水はけのよい場所が適します。雨が降ると水が溜まるような水はけの悪い場所は避けてください。水はけがよければ、あまり土壌を選ばず育ちます。 また強風がよく当たる場所は嫌いますが、風通しのよい環境を好みます。風通しが悪いと、病害虫の発生が多くなります。 生育温度 15℃以上の温暖な気候が適し、5~10月が生育期の目安です。暑さにも強く、日本の夏でも弱ることはほとんどありません。 キンカンの植え付け・植え替え Nataliia Sirobaba/Shutterstock.com 用土 比較的用土を選びません。多くの植物に使える一般的な培養土でよいでしょう。 植え付け(地植え) 植え付けの適期は、3月下旬~5月上旬です。植え付け1~2週間前に、直径・深さ共に50cmくらいの植え穴を掘ります。掘った土に化成肥料200g、掘った土の3割くらいの量の堆肥か腐葉土を加えてよく混ぜ、埋め戻します。 苗木は根を軽くほぐし、接ぎ木部分が埋まらないよう、やや浅めに植え付けてください。また、水やりすると埋め戻した土が沈むので、やや高めに植えるようにします。水をたっぷり与え、支柱を立てて完成です。 鉢植えの植え替え 生育が旺盛なので、1~2年に1回、3月下旬~5月上旬に植え替えをしてください。根鉢の底の部分を軽くくずし、1回り大きな鉢に植えます。 キンカンの育て方・日常の手入れ Freesia24/Shutterstock.com 水やり 鉢植えは、表土が乾いたら水やりしてください。 地植えの場合は、根付けば水やりはほとんど不要です。ただし夏に雨が長期間降らず、土を5cmほど掘り返しても乾いている場合は水やりしてください。夏に乾燥しやすい場所では、敷き藁などのマルチングをするとよいでしょう。 肥料 果実が多くなるので、木を弱らせないように肥料を与えてください。 鉢植えで育てている場合は、芽が出る前の寒肥として2~3月に、また開花前から開花初期の6~7月と、果実が肥大を始める9月に、3要素が等量の緩効性化成肥料や、骨粉入り油かすを与えてください。 地植えしている場合は、2~3月と9月に肥料を与えればよいでしょう。 注意する病害虫 適地で育て剪定を適切に行えば、病害虫の発生は非常に少ないです。 日当たり・風通しの悪い場所で管理したり、枝葉が密生するとカイガラムシやアブラムシが発生しやすいです。カイガラムシは、見つけ次第早めに水を強く当てるなどして落とします。アブラムシは、オーガニック栽培で使用できる薬剤で比較的防除しやすいです。 よく日光に当て、周囲に密集して植物を置くのは避けてください。また剪定なども適切に行い、予防に努めることが大切です。 キンカンの手入れ作業 ORION PRODUCTION/Shutterstock.com 剪定 自然に樹形が整いますが、枝が密集して付きます。そのまま放っておくとカイガラムシなどの害虫が発生しやすく、果実の品質も悪くなりがちです。3~5月に、木の内部まで日光が当たるように間引き剪定するとよいでしょう。 摘果 9月以降に全体の半分くらいを摘果すると、実が大きくなります。また摘果しないと、翌年実がつかない場合もあります。小さな実から摘果して大きな実を残し、実が密集しすぎている部分も多めに摘果してください。目安として10~15cmの枝に2~3個の果実が付くようにします。 キンカンの収穫 果実が黄色くなれば、収穫できます。できるだけ樹上で完熟させると甘味が強くなります。ただし霜にあたると果実も傷むので、寒い地域は早めに収穫するか、鉢植えは室内の日当たりのよい場所に移動するとよいでしょう。 花も実も、健康効果も。キンカンを育てて楽しむ「実り」のある暮らし HiTecherZ/Shutterstock.com キンカンは丈夫でよく実がなり、初心者にもおすすめの柑橘です。鉢植えでもよく育つので、ベランダなどで栽培を楽しむことができます。 夏頃に咲く白い花は長期間咲き続け、たくさんの黄色い果実は、暗くなりがちな秋から冬の庭を明るく彩ります。果実は栄養豊富で、樹上で完熟させたものは甘く、育てているからこその味わいです。また蜂蜜漬けは、初期の風邪やのどによい効果が期待できる飲み物としても美味しく味わうことができます。 ぜひキンカンを自宅で育てて、暮らしを楽しんでください。

-

一年草

【プロが伝授】ブルーデージーを夏越し成功で長く楽しむ育て方|枯らさない秘訣を徹底解説!

ブルーデージーの基本情報 Ruth Swan/Shutterstock.com 植物名:ブルーデージー学名:Felicia amelloides英名:Blue Daisy、Blue Felicia、Blue Marguerite和名:ルリヒナギク(瑠璃雛菊)科名:キク科属名:フェリシア(ルリヒナギク)属原産地:南アフリカ・ケープ州形態:多年草 ブルーデージーは南アフリカ原産で、半耐寒性の常緑多年草です。こんもりと茂った株に、小花をたくさん咲かせます。花の中心部は鮮やかな黄色の筒状花で、まわりの青い舌状花とのコントラストが映えます。春と秋に開花し、夏越しできれば半年近く花を楽しめます。上手に育てれば大株になり、1株でも非常に見応えがあります。やや肉厚の葉は光沢があり、斑入りや黄金葉の品種もあります。 ブルーデージーとして主に流通するのはフェリシア・アメロイデスですが、フェリシア・アモエナもブルーデージーとして出回っています。種子ができると枯れる一年草のフェリシア・ヘテロフィラは、属名のフェリシアの名で種子や苗が流通しています。 ブルーデージーの特徴・性質 Krakenimages.com/Shutterstock.com 園芸分類:草花草丈:20~50cm開花時期:3~5月、10~12月耐寒性:やや弱い耐暑性:弱い花色:青、白、ピンク ブルーデージーの原産地は、夏はあまり暑くならず乾燥していて、冬は比較的温暖で湿潤な地中海性気候の地域です。自生地では基部が木質化し、高さ1mほどまで大きく育つことがありますが、暑さの厳しい日本では大きくても50~60cmにとどまります。茎は地際付近からよく分枝し、低い位置で茂ります。四季咲き性があり、気温が15~28℃の間は花が咲き続けます。 夏の高温多湿を嫌い、強い寒さにあたると枯れます。花を多く咲かせるには日光によく当てるようにしますが、夏は強い日差しや雨を避けたり、冬は防寒する必要があります。季節によって置き場所を移動できるよう、鉢植えやプランターで育てるのがおすすめです。 ブルーデージーの仲間・品種 ブルーデージー斑入り Felicia amelloides 'Variegata' 銀色がかった緑葉を黄色く縁取る斑入り葉の品種で、青い花と対比して美しいです。 フェリシア・ヘテロフィラ Felicia heterophylla Nahhana/Shutterstock.com ブルーデージーの仲間の一年草で、属名のフェリシアの名で流通しています。秋に種子を播くと春に花が咲き、花後に枯れるライフサイクルです。品種の1つ‘スプリング・メルヘン’の種子が、紫と白、ピンクの混合で販売されています。 ブルーデージーの栽培12カ月カレンダー 開花時期:3~5月、10~12月植え付け・植え替え:3月中旬~5月、9月中旬~10月肥料:3~5月、9月中旬~11月切り戻し:6月中旬~7月上旬挿し芽:4~5月、10月 ブルーデージーの栽培環境 Lhoussain29/Shutterstock.com 適した環境・置き場所 日当たりのよい場所を好みます。生育期の春と秋は、一日中日光が当たる場所で育ててください。半日以上の日照を確保できれば花は咲きますが、長く日光に当てることでより多くの花を咲かせることができます。 生育温度 15~22℃が、最もよく生育する温度の目安です。 夏越し 7~9月は、高温多湿による蒸れで枯れやすい時期です。近年は暑さが厳しいので、夏に枯れることが多いです。 午後からの強い直射日光や雨に濡れるのを避け、涼しい場所で乾燥気味に管理してください。猛暑時は明るい日陰に移動してもよいでしょう。 建物の東側の軒下など、比較的涼しく、午前中に4時間ほど日光が当たる場所が理想です。地面から高い位置に置き、風通しのよく育てましょう。 冬越し 最低温度の目安は、マイナス3~マイナス5℃で、一時的に軽い霜にあたる程度なら耐えます。関東地方南部の海沿いの地域や都心部などでは、屋外の軒下などで越冬することが多いです。ただし気温が0℃以下まで下がると株が傷むことが多いので、室内の日当たりのよい場所で育てるのがおすすめです。 ブルーデージーの植え付け・植え替え becky's/Shutterstock.com 植え付け・植え替えの適期 3月中旬~5月、9月中旬~10月が適期です。根鉢をくずさず作業を行うので、開花中でも問題ありません。 植え付け 水はけがよく、ひさしなどのある雨が当たらない場所に植えるようにしてください。腐葉土などの有機物を混ぜてから、根鉢をくずさず苗を植え付けます。水はけがあまりよくない場所では、周囲より10~20cmほど土を高く盛って植えるとよいでしょう。専用のガーデンフレームなどを使用して花壇にすると見た目もきれいです。 鉢植えの植え替え ひどく根詰まりすることは少なく、根を傷つけると枯れやすいです。2年に1回、根鉢をくずさずに1~2回り大きな鉢に植え替えます。 用土 多湿を嫌うので、排水性のよい用土を使うようにしてください。草花に広く使える一般的な培養土に、山野草の用土を3割程度混ぜるとよいでしょう。または赤玉土小粒と鹿沼土、腐葉土、パーライトを等量ずつ混ぜた用土などを使います。鉢に植える場合は、赤玉土は中粒を使って水はけをよくしてください。 ブルーデージーの育て方・日常の手入れ LifeCollectionPhotography/Shutterstock.com 水やり 常に用土が湿っていると、過湿で根腐れします。必ず用土の表面が乾いてから水やりしてください。 冬は乾かし気味に管理します。 肥料 春の3~5月、秋の9月中旬~11月に、リン酸が多い緩効性化成肥料などを規定量与えてください。 病害虫 春頃に、つぼみや葉にアブラムシが発生することがあります。見つけ次第指でつぶすか、適用のある薬剤で防除してください。 夏頃に風通しが悪いと、茎に白い点のようなコナカイガラムシがつくことがありますが、切り戻しすることで予防できます。 ブルーデージーの手入れ作業 Pedal to the Stock/Shutterstock.com 切り戻し 葉がよく茂っていると風通しが悪くなり、蒸れて枯れやすくなります。7月上旬頃までに、株全体を半分程度の高さでバッサリ切り戻してください。夏越しさせるには、非常に重要な作業です。 増やし方 春の4~5月、秋の10月に挿し芽ができます。花の咲いていない充実した茎の先端部分を5~7cm切り、葉を3~4枚残して下葉を取り、挿し穂とします。赤玉土小粒などの清潔な用土に挿し、明るい日陰で乾かないように管理してください。 ブルーデージーの栽培ポイント tulinphoto/Shutterstock.com 季節によって移動できる鉢植えで育てるのがおすすめ 夏以外の季節はできるだけ日光に当てる 夏前に切り戻して蒸れを防ぐ 夏は雨の当たらない涼しい場所に置く 強い霜や雪、凍結は避ける うまく夏越しできれば、数年にわたって長期間花を楽しめます。ブルーデージーだけの花壇や寄せ植えは、心を落ちつかせるような爽やかな美しさを楽しめます。ほかの植物とも相性がよく、まとまりのある洗練された美しさを演出できるでしょう。主役にも脇役にも活躍できるブルーデージーの青い花で、庭やベランダを素敵に彩ってください。

-

宿根草・多年草

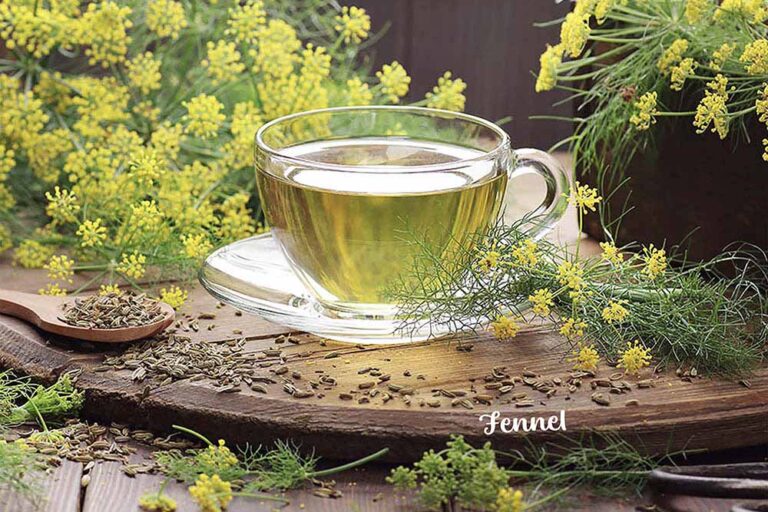

魔法のハーブ「フェンネル」を健康や美容に役立てよう【プロが解説する育て方&活用法】

フェンネルの基本情報 Grandpa/Shutterstock.com 植物名:フェンネル学名:Foeniculum vulgare英名:Fennel和名:ウイキョウ(茴香)科名:セリ科属名:ウイキョウ属原産地:ヨーロッパ南部〜アジア西部形態:多年草 地植えで育てると、草丈1.5~2mになる大型のハーブです。一年草のハーブであるディルによく似ていますが、フェンネルは常緑の多年草です。 古代エジプトや古代ローマなど、最も古来から栽培されてきた植物の1つで、優れた薬草として、またスパイスや料理用としても広く利用されまてきました。古代ローマ時代にダイエット効果があるとして女性に人気でしたが、現在でもそのダイエット効果でブームになったこともあります。 よく似たディルと同様に魚のハーブとして知られ、魚の生臭さを効果的に消します。沖縄では胃腸薬に由来する「イーチョバー」の名で島野菜として親しまれており、沖縄のソウルフード・魚汁に欠かせません。 種子もさまざまな利用法があり、すりつぶしてスパイスにしたり、また漢方薬や医薬品などの原料にもなっています。 フェンネルの花や葉の特徴・性質 Anna Gonchar/Shutterstock.com 園芸分類:ハーブ、草花草丈:1~2m開花時期:6〜9月耐寒性:普通耐暑性:普通花色:黄色 葉は羽根状に細かく裂け、柔らかく繊細な印象です。銅葉の品種は、ボーダー花壇などによく使われます。 初夏から夏に茎が伸び、傘を広げたような黄色の小花が固まって咲きます。花にも葉や茎と同様の香りがあり、エディブルフラワーや切り花にも利用できます。 夏の高温乾燥を嫌い、種子ができると枯れてしまうことも多いですが、こぼれ種でよく増えます。また花後に株元から子株が出てきます。 フェンネルの利用法 teatian/Shutterstock.com ビタミンやミネラル、食物繊維など、健康に欠かせない栄養素が豊富に含まれており、葉や茎、花、種子に至るまで、余すことなく利用することができます。 薬用 葉や種子などに含まれるアネトールという成分は、腸を刺激して食欲増進や消化を助ける効果があるといわれています。また女性ホルモンと同様の働きがあるフィトエストロゲンを豊富に含み、女性の更年期障害や生理不順、不眠などに効果が期待できます。さらに体を温め、口臭ケアに優れた効果があります。 料理 フェンネルはディルによく似ているだけでなく、ディルの代用としてピクルスなどに使うことができます。また魚のハーブとして重宝され、包み焼きやサケのバター焼きなどに加えると風味が一段とよくなります。イタリア料理では不可欠のハーブで、スープやサラダ、パスタ、ソースなどさまざまな料理によく使われます。乳製品と相性がよく、ホワイトソースを使ったグラタンやドリア、シチューなどにおすすめです。 ハーブティー Patty Orly/Shutterstock.com 葉や種子をハーブティーとして利用することができます。葉のほうが香りが柔らかく、飲みやすいでしょう。 食前食後のフェンネルのハーブティーは、消化を助ける効果が期待できます。初期の風邪や咳止めに、ハチミツ入りのフェンネルティーもおすすめです。フェンネルに含まれるアネトールは、咳止め薬にも配合されています。 種子 漢方薬のほか、胃腸薬、歯磨き粉などの原料になります。粉末にしたフェンネルシードは万能なスパイスとして知られ、パンやケーキの風味付け、ザワークラウトやピクルスなどにも使われます。 種子には食欲を抑える効果やダイエットによい成分が豊富で、空腹時に食べるために携帯するなどして利用されてきました。また炒って砂糖をまぶしたフェンネルシードは、インド料理店などで食後の口臭消しとして置かれています。 フェンネルの仲間 ブロンズフェンネル Nikolay Kurzenko/Shutterstock.com 銅葉がよく茂り、食用として利用できます。柔らかくボリュームのある株姿が庭のよいアクセントになり、イングリッシュガーデンなどでもよく植えられています。 フローレンスフェンネル barmalini/Shutterstock.com 根元が肥大して食用となるイタリア野菜です。草丈は低く、土寄せしながら一年草として栽培されます。サラダやスープなどに使われます。 フェンネルの栽培12カ月カレンダー 開花時期:6〜9月植え付け:3~6月、9月中旬~10月植え替え:4~7月、9~10月肥料:4~6月、9~10月入手時期:3〜10月 フェンネルの栽培環境 fulgavlad/Shutterstock.com 適した環境・日照条件・置き場所 日なたから半日陰の水はけがよく肥沃な場所が適します。高温乾燥を嫌うので、夏は鉢植えを午前中だけ日が当たる半日陰に移動するとよいでしょう。 春から秋の室内の日当たりのよい場所は、温度が上がりやすいため栽培に適しません。 生育温度 10~30℃の温度下でよく生育します。比較的寒さに強いので、関東地方などでは屋外で越冬します。鉢植えを室内の日当たりのよい場所に置くと、よく生育して葉も収穫できます。 寒冷地では春に植えた株は強い霜などにあたると地上部が枯れますが、根は枯れずに生き残ることが多いです。 フェンネルの植え付け・植え替え pilialoha/Shutterstock.com 苗の入手 種子もよく販売されていますが、ポット苗を入手して植え付けるのが手軽です。大きく育つので、1株でもたくさん収穫できます。大きな株は根付きにくいので、小さな苗を植えるとよいでしょう。 花壇や畑の植え付け 植え付け2週間前に、直径・深さともに30~40cmの穴を掘り、堆肥などの有機物と有機配合肥料などを混ぜて埋め戻します。酸性の強い土壌では、石灰も加えてください。通常は堆肥などをよく混ぜれば、問題なく育ちます。4月以降に苗を植え付け、たっぷりと水を与えてください。 直根性で細根が出にくいため、根鉢をくずさないように植えます。密生させると病害虫が発生しやすくなるので、株間は40~60cmあけるとよいでしょう。 鉢植えでの栽培 ポット苗を購入したら、5号鉢に植え替えてください。株が充実したら、8~10号の深鉢に最終的に植えます。 用土 草花や野菜に広く使える、一般的な培養土でよく育ちます。配合する場合は、赤玉土小粒6、腐葉土4などの用土が適します。 フェンネルの育て方・日常の手入れ Alonia/Shutterstock.com 水やり 鉢植えは、表土が乾いたらたっぷりと与えます。冬は、やや乾かし気味に管理してください。 地植えの場合は、水やりしなくても十分育ちます。ただし乾燥させるととう立ちが早くなり、葉の収穫量が減ります。晴天が続いて土壌が乾燥している場合は、水やりすると多く収穫できます。 肥料 鉢植えは、3要素が等量の緩効性化成肥料などを規定量与えます。地植えで堆肥を入れてよく土づくりした場合は、元肥だけでもよく育ちます。多く肥料を与えると、背が高くなった時に風などで倒れやすくなります。早く成長させたい場合は、液肥を1~2週間に1回与えると効果的です。 病害虫 Garth Kuver/Shutterstock.com 病害虫の被害は少ないですが、キアゲハの幼虫が発生することがあります。1匹でも葉が無くなるほどの被害を受けるので、早めに防除しましょう。小さなうちは黒く目立たないので、注意してください。 フェンネルの収穫 SakSa/Shutterstock.com 草丈が20cm以上になったら、葉を収穫できます。はじめは外側の葉を少量収穫するようにしてください。生育初期に多く収穫すると、生育が著しく遅れて次の収穫までの期間が長くなります。 花後は風味が落ちるので、6月に切り戻すと秋に柔らかい葉を収穫できます。 花が咲く前の若い茎は柔らかく、食用に適します。花はエディブルフラワーとしてサラダや料理に使えます。未熟な緑色の種子は、生で食用にできます。 栽培しやすく生活を豊かにするフェンネル Madeleine Steinbach/Shutterstock.com フェンネルは栽培が簡単で、初心者でも育てられます。風味がよく魚料理をはじめ幅広い料理に使え、さまざまな用途で重宝します。健康に役立つ栄養が豊富に含まれており、ダイエットや胃の不調など、体にとってもいろいろな効果が期待できます。薬草として最も古い時代から栽培されてきたというのも納得の魔法のハーブです。

-

宿根草・多年草

雨上がりの奇跡! ゼフィランサス(レインリリー)が夏に咲き誇る秘密と種類・品種の魅力

ゼフィランサスの基本情報 Apple_Mac/Shutterstock.com 植物名:ゼフィランサス学名:Zephyranthes英名:レインリリー科名:ヒガンバナ科属名:タマスダレ属原産地:熱帯~亜熱帯アメリカ形態:多年草 ゼフィランサスは小型の球根植物で、中央~南アメリカの熱帯~亜熱帯地域が原産です。雨が降った後に花が咲きやすいので、近縁のハブランサスとともにレインリリーという英名があります。 同属では白い花を咲かせるタマスダレ(Zephyranthes candida)が代表種ですが、以前からよく親しまれているので、こちらもゼフィランサスの属名で流通することがあります。初夏から秋まで長期間開花し、葉は常緑です。寒さに強く放任気味でもよく育ち、空き地などで野生化していることがあります。 ピンクの花が咲くサフランモドキ(Z. grandiflora)もよく知られています。タマスダレ以外は寒さに弱い種類が多いので、霜には当てないように管理しましょう。モモイロタマスダレ(Z. taubertiana)のように寒さに強い種類や、比較的耐寒性のある品種もありますが、入手は難しいようです。 近年は流通する種類や品種が増えています。花色は、白やピンク、黄、オレンジ、赤など豊富で、八重咲きの品種もあります。 ゼフィランサスの特徴・性質 Nitavin/Shutterstock.com 園芸分類:球根、草花草丈:10~30cm開花時期:6~10月(種類・品種による)耐寒性:強い~やや弱い(種類・品種による)耐暑性:強い花色:白、赤、ピンク、オレンジ、黄 花は上向きに咲き、よく目立ちます。環境適応性が高いので、日当たりが多少悪い場所でも花が咲き、暑い夏にも弱らず、よく開花します。梅雨の多湿や夏の高温乾燥にも耐えるので、初心者でも育てやすいでしょう。いろいろな場所で育てることができ、長期間花を楽しめます。 開花時期は、種類や品種、栽培環境により変わります。地植えで植えっぱなしのタマスダレは6月から長く咲き、その他の種類は夏から秋に開花することが多いです。 交配が容易で、ハブランサスとの属間交配も可能です。海外で育種が盛んに行われており、インドネシアでは赤やオレンジ、八重咲き、バイカラーなどの素晴らしい品種が多数作られ、徐々に日本でも流通するようになっています。 全草に毒があるので、ノビルやニラなどと間違って食べないようにしてください。畑などに植えると危険です。また野生化している場合もあるので、注意してください。ゼフィランサスと異なり、ノビルやニラには特有のネギ臭があります。 ゼフィランサスの種類・原種 タマスダレ Zephyranthes candida zzz555zzz/Shutterstock.com アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ原産で、川沿いや湿地などによく自生します。6~10月まで断続的に長期間開花します。放任気味でも育ちますが、生育期間中に土壌が完全に乾燥するのは嫌います。 サフランモドキ Zephyranthes grandiflora(=Z. minuta ) shofiphoto/Shutterstock.com メキシコ、グアテマラ原産で、比較的よく流通している種類です。ピンクの花は直径6cmほどで、他の品種よりも大きめ。寒さにはやや弱いですが、丈夫で育てやすいです。世界の熱帯では野生化しており、国内でも暖地では野生化した株が見られます。 ゼフィランサス・キトリナ Zephyranthes citrina Snehalata/Shutterstock.com メキシコから中央アメリカ原産で、明るい黄色の花を咲かせます。寒さには弱いですが、実生で増やすことができます。 ゼフィランサス・ロゼア Zephyranthes rosea Binturong-tonoscarpe/Shutterstock.com コロンビア、ペルー原産で、寒さにやや弱い品種です。サフランモドキに似たピンクの花を咲かせますが、大きさはやや小さく、色も濃いです。 ゼフィランサスの園芸品種 八重咲きの品種の流通は、国内でも今後徐々に多くなると予想されるので注目です。 ‘プライド・オブ・シンガポール’ Zephyranthes. 'Pride of Singapore' Cheng Wei/Shutterstock.com インドネシアで作出された美しい園芸品種で、よく目立つ赤色の花を咲かせます。 ‘エイジャックス’ Zephyranthes 'Ajax' Cheryl Ann Meola/Shutterstock.com 淡い黄色の花を咲かせる交配種で、19世紀に最初に作られた園芸品種とされます。タマスダレとの交配なので比較的耐寒性があり、丈夫です。 ‘リリー・パイ’ Zephyranthes 'Lily Pies' M4N4S4/Shutterstock.com 中央が白で、花弁に淡くピンクが差す大きな花は、明るく華やかで、午後に開きます。 ‘マダム・バタフライ’ Zephyranthes 'Madam Butterfly' Nitavin/Shutterstock.com 八重咲きのピンクの花が美しい品種で、目を引きます。 ‘フィデリティ・ チャーム’ Zephyranthes 'Fidelity Charm' Pomme Home/Shutterstock.com ピンクの八重咲き品種です。緑に浮き立って、優しい印象。 ‘アプリコット・キング’ Zephyranthes 'Apricot King' Sasako1445/Shutterstock.com 花びらが細く花形が素朴な、アプリコット色の八重咲き品種です。 ゼフィランサスの栽培12カ月カレンダー 開花時期:6~10月植え付け・植え替え:4月中旬~5月(タマスダレは3~4月)肥料:4月中旬~9月(タマスダレは3~4月、10月) ゼフィランサスの栽培環境 PreechaB/Shutterstock.com 適した環境・置き場所 日なたから半日程度日光が当たる半日陰が適します。環境適応性が高いので、明るい日陰でも育ち花を咲かせます。 生育温度 20~30℃くらいが最も生育が盛んになります。夏に暑さで弱ることもありません。 冬越し 多くの種類は熱帯から亜熱帯原産の球根植物で、寒さに強くありません。寒冷地や霜がよく降りる地域は鉢植えにして室内で越冬させます。 タマスダレは寒さに強く、霜よけなどの対策は必要ありません。 ゼフィランサスの育て方・日常の手入れ ama k'rom/Shutterstock.com 水やり 生育期に乾燥すると花が小さくなり、生育も悪くなります。乾燥しやすい鉢植えは注意してください。 鉢植えは、表土が乾いたら水やりします。夏の晴れた日は、毎日水やりしてください。高温乾燥が厳しい時は、朝夕2回の水やりが必要な場合があります。 地植えでは、夏などに雨が降らず土壌が乾燥したら、水やりしてください。 肥料 4月中旬~9月に、肥料の3要素であるチッ素(N)・リン酸(P)・カリ(K)が等量の緩効性化成肥料を規定量与えてください。 タマスダレは3~4月に3要素が等量の緩効性化成肥料を規定量、10月は規定量の半分程度を与えてください。 病害虫 問題になる病害虫は、ほとんど発生しません。 ゼフィランサスの作業 iKatoon/Shutterstock.com 植え付け 開花時にボリュームが出るよう、密植気味に植え付けます。植え付けの適期は、寒さに弱い多くの種類は4月中旬~5月、タマスダレは3~4月です。 地植えの場合は、3~5cm間隔、5~10cmの深さで植えます。鉢植えの場合は、5~6号鉢に7球、3cm程度の深さで植えます。作業後にたっぷり水やりしてください。 植え替え 球根が増えて混みすぎると、生育が衰えます。鉢植えは1~2年に1回、地植えは3~4年に1回くらいを目安に植え替えてください。作業の適期は、植え付けと同様です。 用土 適度に保水性があり、水はけのよい用土が適します。草花に広く使える一般的な培養土か、赤玉土小粒7と腐葉土3を混ぜた用土などを使います。 増やし方 植え替え時に分球して増やします。 ゼフィランサスの栽培ポイント Sasako1445/Shutterstock.com 霜にあたると枯れる種類が多いので注意 タマスダレは植えたままで問題ない 生育期の強い乾燥に注意 明るい日陰でも花が咲く ゼフィランサスは花色が豊富になり、人気が高まっています。霜の降りにくい暖地なら、簡単な霜よけ程度で地植えしたまま越冬します。比較的場所を選ばず育つのも魅力です。ゼフィランサスを育てて、パステルカラーの美しい花をたくさん咲かせてください。

-

一年草

【夏花】トロピカルムード満点! ニューギニアインパチェンスの魅力を最大限に引き出す方法

ニューギニアインパチェンスの基本情報 Pierre-Antoine Foulquier/Shutterstock.com 植物名:ニューギニアインパチェンス学名:Impatiens New Guinea Group科名:ツリフネソウ科属名:ツリフネソウ属原産地:ニューギニア形態:多年草、一年草 ニューギニアインパチェンスはインパチェンス(アフリカホウセンカ I. walleriana)と同じ仲間で、ニューギニア高冷地原産の原種(I. hawkeri)から育種された園芸品種とされます。インパチェンスと比較すると、葉や花は大きく、葉は濃い緑色で艶があります。本来は常緑の多年草ですが、寒さに弱く日本では屋外での冬越しが難しいため、一年草扱いとなる場合が多いです。 従来の品種は夏の直射日光や暑さに弱い性質があり、主に鉢花として育てられてきました。近年は暑さに強く花壇などに地植え可能な品種が増え、人気も高くなっています。 ニューギニアインパチェンスより花や葉が小ぶりなインパチェンス。Klever_ok/Shutterstock.com ニューギニアインパチェンスの花や葉の特徴 COULANGES/Shutterstock.com 園芸分類:草花草丈:20~100cm開花時期:5~11月耐寒性:弱い耐暑性:普通(品種による)花色:白、ピンク、赤、オレンジ、紫、藤色 強い直射日光が当たらない湿り気の多い場所を好みます。たくさん花を咲かせている株は水分を旺盛に吸収して水切れしやすいので、十分な水やりをする必要があります。 品種によっては1m近くまで大きく育ち、1株でも非常に見応えがあります。春の入手時は小苗でも、夏までにグングン育って大株になります。 一般に流通しているのは光沢のある葉をもつ品種がほとんどで、葉に黄色や白の斑が入るものもあります。 花色は赤やピンク、オレンジ、紫、白のほか、複色も多くあります。 開花期間は長く、春から秋まで長期間咲きます。周年開花性が強く、温度を保てば一年中開花します。 寒さには弱いですが、鉢植えを室内に置けば越冬は難しくありません。暖房事情のよい暖かい部屋のよく日の当たる窓際などの場所に置くと、冬でも花がよく咲きます。 ニューギニアインパチェンスの品種 サンパチェンス lidiasilva/Shutterstock.com インドネシアに広く分布する大型の強健な原種(I. platypetala)との種間雑種です。暑さに強いニューギニアインパチェンスとしてサカタのタネにより開発された、ロングセラーの人気品種です。花色豊富で、斑入り葉の品種もあります。サイズは株張りが50~80cm、草丈が50~100cmです。 他の植物と合わせやすいコンパクトサイズの姉妹品種として、サンパティオがあります。 サンハーモニー 中~大株に育ち、夏の暑さに強い品種です。主にポット苗で販売されています。 暑さに強いコンパクトな品種 暑さに強く、株姿がコンパクトにまとまる品種には、‘インパシオ’、‘ソルルナ’、‘太陽のサンバ’、‘スマイルサン’などがあります。夏の直射日光に強く、性質も丈夫なので、地植えにもおすすめです。 ワイルドロマンス 八重咲きで、分枝性がよいコンパクトサイズの品種です。強い直射日光には弱いので、夏は朝だけ日が当たる場所か、明るい日陰で育てるとよいでしょう。 ニューギニアインパチェンスの栽培12カ月カレンダー Frida Martha/Shutterstock.com 開花時期: 5~11月植え付け・植え替え:5~7月中旬肥料:5~7月、9月中旬~11月切り戻し:7月挿し芽:5~9月 ニューギニアインパチェンスの栽培環境 Ole Schoener/Shutterstock.com 適した環境・置き場所 風通しがよく、建物の東側など午前中だけ日光が当たるような半日陰が適します。 暑さに強い品種は日なた~半日陰で育てますが、猛暑時は西日の当たらない半日陰に移動するのがおすすめです。 ただし、夏以外は日なたで育てたほうが茎が間のびせず、花付きもよくなります。 暑さに強くない品種は、夏は半日陰か明るい日陰に置いてください。 鉢植えを夏にベランダやコンクリートの上などに直接置くと、照り返しで株が弱ります。台の上などに置き、風通しのよい環境にするとよいでしょう。 生育温度 生育温度の目安は、15~30℃です。強い直射日光と水切れに注意すれば、夏もたくさん花を咲かせてくれます。 冬越し 鉢植えで室内に置けば越冬します。最低温度の目安として、5℃以上を保つようにしてください。生育を停止している場合は、控えめに水やりします。最低温度を10~12℃以上に保って窓越しの日光によく当てると、冬でも花が咲きます。花が咲いている場合は水切れしないよう、表土が乾いたらたっぷり水やりしてください。またよく花が咲いている場合は、2週間に1回、リン酸が多めの液体肥料を規定の半分程度に薄めて与えるとよいでしょう。 ニューギニアインパチェンスの植え付け・植え替え New Africa/Shutterstock.com 苗の入手 春~夏にポット苗か、5号くらいの開花鉢が販売されます。近年は地植えの用途が増え、ポット苗の流通が多くなってきています。葉が多く、コンパクトでがっしりとした株を選んでください。 地植え 夏の暑さが厳しい場所では、西日の当たらない半日陰に植えると安心です。 植え付け1~2週間前に、直径・深さともに30~40cmの穴を掘り、完熟堆肥や腐葉土などの有機物を1~2㎏と3要素が等量の緩効性化成肥料30~40gを混ぜて埋め戻します。サンパチェンスやサンハーモニーなど大きく育つ品種は株間約60cm、通常の品種は株間約40cmとし、5月以降にポット苗を植え付けます。作業後にたっぷりと水やりして完了です。 鉢植え Kashper/Shutterstock.com 大株に育つ品種は、ポット苗を購入したら5~6号鉢に植え替え、次に10号くらいの大きな鉢に最終的に植えます。底面給水鉢を利用すると、水やりの労力を減らすことができます。 通常の品種は、ポット苗を購入したら5~7号鉢に植え替えます。その後は植え替えの必要はないでしょう。 用土 草花用の一般的な培養土を利用するとよいでしょう。培養土には肥料が含まれているものがほとんどなので、1カ月くらいは肥料を与えなくても大丈夫です。自分で配合する場合は、赤玉土小粒とピートモスを同じ割合で混ぜるとよいでしょう。 ニューギニアインパチェンスの日々の管理・作業 Jeanne Emmel/Shutterstock.com 水やり 鉢植えの場合、春は表土が乾いたら水やりしてください。株が小さなうちに過湿にすると、根腐れを起こしやすいです。 株が大きくなるにつれて水切れしやすくなります。花がよく咲くようになったら、表土が乾き始めたら与えます。よく乾燥する夏の晴れた日は毎日朝に水やりし、夕方も水切れしていないかチェックするようにしてください。また株全体に水をかけると、ハダニの発生を防ぐ効果があります。 日中にひどく萎れている場合は、夕方まで待たずにすぐに水やりしてください。鉢植えは鉢底から流れ出る水が冷えるまでたっぷり与え、日陰に置けばよいでしょう。 地植えの場合は、表土が乾いたら、早朝か夕方に水やりしてください。 Totokzww/Shutterstock.com 肥料 3要素が等量の化成肥料を規定量与えるほか、よく開花している時はリン酸の多い液体肥料を1~2週間に1回併用して与えるとよいでしょう。夏の暑さなどで株の調子が悪い場合は、肥料を与えないでください。 また暑さに強くない品種も、夏は肥料を控えたほうがよいでしょう。 切り戻し 暑さに強くない品種は、7月に半分くらいまで切り戻すと、秋からよく開花します。作業後、夏の間は明るい日陰で管理するとよいでしょう。 増やし方 5~9月に、挿し芽で容易に増やすことができます。茎を3節ほど切って上部の葉を2~3枚残し、バーミキュライトや赤玉土小粒などの清潔な用土に挿します。少し長めに切って、水挿ししてもよいでしょう。明るい日陰で乾かさないように管理すれば、2週間ほどで発根します。 ニューギニアインパチェンスの病害虫 Riocool/Shutterstock.com 梅雨時や長雨の時などに多湿にすると、茎葉や花にカビが生える灰色かび病が発生します。見つけ次第、病害部を取り除き、鉢植えは雨の当たらない場所に置きます。また散った花弁などが葉についてもカビが発生するので、咲き終わった花はこまめに摘むとよいでしょう。 また用土が常に過湿状態だと、疫病などによる立ち枯れを起こします。水が溜まりやすいような場所で地植えすると発生しやすいので、周囲に溝を掘るなど水はけに配慮してください。 ダニ類が発生すると、葉がかすり状になったり、ねじれて委縮するような症状が見られます。見つけ次第薬剤で防除してください。 ニューギニアインパチェンスの栽培ポイント 夏の強い直射日光に注意 猛暑時は西日の当たらない場所で育てるのがおすすめ 暑さに弱い品種は、夏は明るい日陰で管理する 開花時は水切れしやすいので、十分に水やりする たくさん花が咲いている時は肥料を十分に与える 挿し芽が簡単 冬の暖かく日当たりのよい室内では、花が咲きやすい ニューギニアインパチェンスを鉢植えや花壇で楽しもう Daimond Shutter/Shutterstock.com 春から秋まで長期間花が楽しめるニューギニアインパチェンス。暑さに強い品種が登場し、ますます魅力が高まっています。花壇にたくさん咲かせると、トロピカルな美しさで素敵ですね。ニューギニアインパチェンスを花壇やベランダに迎えて、夏も元気にガーデニングを楽しんでください。

-

一年草

【最新版】スカビオサの育て方完全ガイド|初心者でも長く楽しめる基本ケアと人気の品種

スカビオサの基本情報 S.H.exclusiv/Shutterstock.com 植物名:スカビオサ学名:Scabiosa英名:Scabious. Pincushion Flower和名:マツムシソウ(松虫草)別名:リンポウギク(輪宝菊)科名:スイカズラ科属名:マツムシソウ属原産地:ヨーロッパ、アジア、アフリカ形態:多年草、一年草、二年草 スカビオサは、高原などに自生するマツムシソウの仲間です。ヨーロッパやアジア、アフリカなどに約70種が知られ、地中海沿岸地域に多くの種類が自生しています。 涼しい気候を好み、多年草と花後に枯れる一年草または二年草があります。栽培されているのは日本のマツムシソウよりも育てやすいヨーロッパ原産の種類が多く、花壇や鉢花、切り花などとして楽しめます。 以前はマツムシソウをはじめとしたブルー系の花が定番でしたが、現在は驚くほど多彩な花色があります。特に切り花用の品種は大輪で豪華な印象のものが多く登場し、イメージを一新するほど進化しています。以前は清楚なイメージが強かったですが、現在はダリアを連想させるような派手で豪華な、ボリューム感のある品種が流通するようになりました。スカビオサの革新的な品種の育成と生産農家としては、長崎県のフラワーガーデン寺尾さんが有名です。矮性で育てやすい品種も多く登場しており、鉢植えや寄せ植え、花壇の前面などに最適です。楽しみ方が増えて魅力が高まっているスカビオサは、今後さらに人気が上昇することでしょう。 スカビオサの特徴・性質 Lea Cabrera/Shutterstock.com 園芸分類:草花草丈:10~120cm開花時期: 4~6月、9月中旬~10月耐寒性: 強い耐暑性:やや弱い(種類によってはやや強いものがある)花色:白、黄、赤、ピンク、紫、青 秋に種子を播くと、ロゼット状の株姿で冬越しし、春に株元から枝分かれして茎を伸ばし、多数の花を秋まで咲かせます。多くの栽培品種は四季咲き性がありますが、夏に暑さが厳しいと咲かなくなったり、多年草の老化した株は、夏越しできずに枯れることが多いです。一年草または二年草のタイプは、花後に枯れます。 花色は定番の青や紫のほか、ピンクや赤、黒に近い紫、黄、白など、非常に豊富です。 寒さには強く、寒冷地でも栽培できます。高温多湿に弱いですが、夏に強い品種が徐々に増えています。 スカビオサの仲間 セイヨウマツムシソウ(スカビオサ・アトロプルプレア) Scabiosa atropurpurea Danny Hummel/Shutterstock.com 地中海沿岸地域が原産の多年草で、草丈60~90cmになります。中央が盛り上がった形の花をたくさん咲かせます。園芸品種が多く、花色が豊富です。 ‘エースオブスペード’(=‘ブラックナイト’) Scabiosa atropurpurea 'Ace of Spades' Ritvars/Shutterstock.com 黒に近い花色がユニークな園芸品種です。連続開花性に優れ、草丈60~100cmになります。 コーカサスマツムシソウ(スカビオサ・コーカシカ) Scabiosa caucasica(=Lomelosia caucasica) Iva Vagnerova/Shutterstock.com コーカサスやイラン、トルコが原産です。花弁が広い大輪の花を咲かせ、セイヨウマツムシソウと同様に園芸品種が多いです。草丈60~90cmになり、株の寿命は比較的長いです。現在はロメロシア属に分類されることが一般的です。 セイヨウイトバマツムシソウ Scabiosa columbaria Gabriela Beres/Shutterstock.com ヨーロッパ、アラビア半島、アフリカなどの温帯地域が原産です。背丈が低く、四季咲き性が比較的強いです。この種類から鉢植え向きの矮性品種が多く育成されています。 ‘フラッターローズピンク’ Scabiosa columbaria 'Flutter Rose Pink' Gurcharan Singh/Shutterstock.com 明るいピンクの花を咲かせる園芸品種です。草丈30~40cmとコンパクトなサイズです。 マツムシソウ Scabiosa japonica 日本固有種で、北海道から九州までの高原などに自生する二年草です。マツムシが鳴く頃に花が咲くことが名前の由来で、晩夏から秋にかけて開花します。春に芽が出てロゼット状の株姿で越冬し、翌年の開花後に枯れます。 変種に高山性で背丈の低いタカネマツムシソウがあり、山野草として栽培されます。 ‘リッツブルー’ Scabiosa japonica var. alpina 'Ritz Blue' Zoya Pustovoyt/Shutterstock.com タカネマツムシソウの園芸品種で、比較的短命な多年草、または二年草です。草丈は20cmほどと非常にコンパクトで、6月から9月まで花が咲きます。夏に暑さが厳しい場合は、午前中だけ日光が当たる半日陰に移動するとよいでしょう。 スカビオサの栽培12カ月カレンダー 開花時期: 4~6月、9月中旬~10月植え付け:3月中旬~4月、9月中旬~10月植え替え・株分け: 3月中旬~4月肥料:3月中旬~5月、9月中旬~11月種まき:9月中旬~10月、3月中旬~4月 スカビオサの栽培環境 Marina Lohrbach/Shutterstock.com 適した環境・置き場所 日当たりと風通し・水はけのよい場所を好みます。多くは夏の高温多湿を嫌うので、多年草でも一年草として栽培されることがあります。 鉢植えは、夏は午前中だけ日が当たる場所か、明るい日陰に移動すれば夏越しが容易になります。また棚の上など、高い場所に置くとよいでしょう。地面からの照り返しの熱や湿気を防ぎ、風通しよく栽培できます。 生育温度 生育温度の目安は、5~25℃です。春と秋に最もよく生育します。 冬越し 寒さには強いので、北海道まで栽培できます。ただし寒冷地では凍結で根が傷むことがあるので、敷き藁などでマルチングすると安心です。 スカビオサの庭への植え付け・植え替え Amalia Gruber/Shutterstock.com 土壌 中性から弱アルカリ性の、水はけのよい土壌を好みます。酸性の土壌でも育ちますが、短命になりがちです。背丈の低い種類はロックガーデンなどに適しています。 植え付け 春の3月中旬~4月、秋の9月中旬~10月が植え付けの適期です。腐葉土などの有機物をすき込んでから植え付けます。高性種は株間を30cm程度、矮性種は株間を15~20cm程度あけてください。例えば、直径65cmのプランターでは株間はやや狭くてもよく、3~4株を目安にしてください。 水はけがあまりよくない場所では、周囲より土を高く盛って植えます。専用のガーデンフレームなどを使うと手軽です。 植え替え・株分け 多年草のタイプは2~3年に1回、3月中旬~4月に株分けを兼ねて植え替えてください。株を掘り上げ、2~3株に分けてから植えます。花付きがよくなり、蒸れて枯れることが少なくなります。 スカビオサの鉢植えの植え替え Scabiosa 'Butterfly Blue' Peter Turner Photography/Shutterstock.com 鉢植えの植え替え 多年草のタイプは、1~2年に1回、3月中旬~4月に植え替えてください。根鉢を軽く落としてから1回り大きな鉢に植えるか、株分けしてやや小さい鉢に植えてください。 用土 水はけのよい用土が適します。多くの草花に使える一般的な用土と、山野草向けの用土を半分ずつ混ぜたものなどを使います。高温多湿になりやすい場所や高山性の種類は、山野草向けの用土だけを使って植えるとよいでしょう。 スカビオサの育て方・日常の管理 Joanne Dale/Shutterstock.com 水やり 乾燥には強いですが、過湿には弱いです。水やりしすぎると、根腐れするので注意してください。 鉢植えは、表土がしっかり乾いてから水やりします。ただし強く乾燥させると弱るので、夏などは水切れに注意してください。地植えの場合は、根付けば水やり不要です。 肥料 春の3月中旬~5月、秋の9月中旬~11月に、控えめに肥料を与えます。肥料が多すぎたり、窒素分の多い肥料を与えると、葉ばかり茂って花が咲きにくくなったり、草丈の高い種類は倒れやすくなります。肥沃な土壌では、ほとんど肥料を与えなくても問題ありません。 3要素が等量程度含まれた緩効性化成肥料などを、規定量の半分程度、春と秋に1回ずつ与えてください。鉢植えは、規定倍率の半分程度に薄めた液体肥料を月に2~3回与えてもよいでしょう。 病害虫 高温多湿や風通しが悪いと、灰色かび病が発生します。雨が長く続いた時は特に注意してください。葉や茎にカビが生えて腐り、全体に広がると枯れます。見つけ次第、病害部を取り除くようにしてください。株間をあけて適切に剪定し、老化した下葉は早めに切るとよいでしょう。 スカビオサの手入れと作業 cristo95/Shutterstock.com 花がら摘み 咲き終わった花は、早めに摘み取ってください。そのままにすると見苦しくなります。こまめに花がらを摘むと、開花期間が長くなります。 剪定 伸びた茎は、夏前に1/2~1/3程度切り戻してください。風通しがよくなって夏越ししやすくなり、秋から再び花を咲かせてくれます。秋の開花後も切り戻すとよいでしょう。 支柱立て 切り花用など草丈の高くなる品種は、強風で倒れることがあります。茎が伸びてきたら支柱を立てるようにしてください。 スカビオサの種まき Sheryl Watson/Shutterstock.com 大手種苗会社などから、種子が市販されています。9月中旬~10月、3月中旬~4月が種まきの適期です。発芽適温は15~20℃なので、早春に種まきする場合は室内で管理してください。バーミキュライトなどの清潔な用土に播き、種子が隠れる程度に薄く土をかけます。明るい場所で乾燥させないように管理すると、7~20日ほどで発芽します。本葉が2~3枚になったら、3号ポットなどに鉢上げしてください。 スカビオサの栽培ポイント Sheryl Watson/Shutterstock.com 日当たりと風通しのよい場所を好む 高温多湿に注意 多年草としては比較的短命なことが多い 2~3年おきに植え替えと株分けを行う 長期間咲き続けるスカビオサの花は、庭やベランダを美しく彩り、風にそよぐ様子は風情があります。茎の先に咲く花はよく目立ち、切り花としても楽しめます。 夏の高温多湿には注意が必要ですが、涼しい場所で管理すれば意外と夏越しは難しくありません。丈夫な多年性の品種を選んで花がら摘みをこまめにすれば、驚くほど長期間花を咲かせることもあります。花色が豊富で、大輪咲きや丈夫な品種が登場して魅力が高まっているスカビオサを、ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。

-

樹木

【剪定不要も!】ブッドレアの育て方|鉢植え・花壇で気軽に楽しむ最新コンパクト品種と管理のコツ

ブッドレアの基本情報 Wut_Moppie/Shutterstock.com 植物名:ブッドレア学名:Buddleja英名:Butterfly Bush和名:フサフジウツギ(房藤空木)科名:ゴマノハグサ科属名:フジウツギ属原産地:アメリカ、アフリカ、アジア形態:低木 ブッドレアの仲間は、アメリカの熱帯から亜熱帯地域、アフリカ、アジアなどに約110種が知られています。ほとんどの種類が低木で、日本にもフジウツギなどが自生しています。寒さにあたると落葉します。 以前から多く栽培されているのは、中国原産のダビディーです。あまり大きくならない低木で、穂状の美しい花が夏を中心に長く咲きます。花色が豊富で園芸品種が多く、初心者でも育てやすいです。生育旺盛で種子からよく繁殖するので、日本や北アメリカ、オーストラリアなどで野生化しています。 近年は交配種が多く登場し、極矮性の品種やシルバーリーフのユニークな品種もあります。特に剪定などの手間がかからず、連続開花性などにも優れる、極矮性の品種は鉢植えや花壇で気軽に楽しめることから流通が増えています。 ブッドレアの特徴・性質 Wirestock Creators/Shutterstock.com 園芸分類:庭木、花木樹高:0.5m~3m開花時期:7月~10月耐寒性:強い耐暑性:強い花色:白、黄色、オレンジ、赤、ピンク、青、紫 以前から栽培されている一般的なブッドレアは、樹高3mくらいまで生育します。ただし地際近くで毎年強剪定すれば、1.5mほどの高さに収めることができます。強剪定したほうが枝数が増えすぎず、花が大きくなる傾向があります。 花は春から伸びる新しい枝に咲き、夏も弱らずよく開花します。甘い香りと蜜が多い花に蝶がよく集まることからバタフライブッシュという英名があり、蜜源植物としてバタフライガーデンによく植えられます。 花色は、藤色や青、濃い紫などの定番のブルー系のほか、赤、ピンク、白、黄、オレンジなど。また花色が変化する品種や、玉状のユニークな花を咲かせる種類もあります。 病害虫の発生が少なく、適した環境では放置気味の管理でよく育ちます。寒さにも強く、全国のほとんどの地域で地植えできます。ただし種類や品種によっては、強い寒さに耐えられないものがあります。 ブッドレアの種類・品種 ブッドレア・ダビディー Buddleja davidii rdonar/Shutterstock.com 中国原産の落葉低木で、藤色の美しい花を咲かせます。多くは樹高1.5~3mほどですが、最大で5mくらいまで大きくなります。全国で栽培でき、性質も丈夫で育てやすいです。国内では埼玉県の秩父や岡山県などで野生化しています。 ‘ロイヤルレッド’ Buddleja davidii ‘Royal Red' Heilieh Sanders/Shutterstock.com 赤紫色の花穂が美しいダビディーの園芸品種です。アメリカで作出され、古くからよく栽培されています。 ブッドレア・グロボーサ Buddleja globosa Francesca Leslie/Shutterstock.com チリ、アルゼンチン原産で、タマフジウツギの和名があります。濃い黄色~オレンジ色のボール状の花には甘い芳香があり、高さ5mほどまで生育します。寒さにはあまり強くないので注意が必要です。 ‘サンゴールド’ Buddleja x weyeriana ‘Sungold’ Fabian Junge/Shutterstock.com ダビディーとグロボーサの交配種。黄色~オレンジ色の鮮やかな花が美しく、高さは2mほどになります。耐寒性もあり、最低温度の目安はマイナス25℃です。 ‘フラワーパワー’ Buddleja x weyeriana 'Flower Power' crystaldream/Shutterstock.com ダビディーとグロボーサの交配種で、生育は旺盛です。紫色からピンク、オレンジ色に徐々に変化する花色がユニークです。 ‘シルバーアニバーサリー’ Buddleja 'Silver Anniversary' (=Buddleja 'Morning Mist') Wiert nieuman/Shutterstock.com 美しいシルバーリーフが魅力の種間交配種(B. loricata x B. crispa)です。枝先にドーム状に咲く白い花は甘い芳香があり、8~10月のやや遅めの時期に開花します。樹高は1~1.5mで、耐寒性の目安はマイナス10℃です。 「藍姫」 Buddleja 'blue chip’ N.Stertz/Shutterstock.com 樹高50~90cmの画期的な極矮性のブッドレアとして登場し、有名になった品種です。ほぼ不稔性の交配種で野生化する心配がなく、剪定は基本的に必要ありません。日本では「藍姫」の名で流通しています。種子ができないので、青紫色の花が長期間咲きます。終わった花は長期間残るので、摘み取ったほうがよいでしょう。 赤色の花を咲かせる類似品種に、「紅姫」があります。 「パグスター」シリーズ Buddleja Pugster Series RaksyBH/Shutterstock.com 極矮性で多く流通している注目の品種です。青や紫、白、ピンクなどの花色があります。樹形はコンパクトでよくまとまり、花穂はボリュームがあって目立ちます。 同様に優れた人気の矮性品種として、オランダで育成された「バタフライキャンディー」シリーズがあります。 ブッドレアの栽培12カ月カレンダー 開花時期:7~10月植え付け:1~6月植え替え:1~3月肥料:5~10月挿し木:6~7月 ブッドレアの栽培環境 Peter Turner Photography/Shutterstock.com 適した環境・置き場所 日当たり・水はけのよい場所を好みます。最低でも半日以上日が当たる場所で育ててください。また大きく育った株は、非常に強い風が当たると枝が折れることが多くなります。吹きさらしのような場所は避けたほうがよいでしょう。 生育温度 15~35℃が生育温度の目安です。高温に強く、春から秋まで長期間生育旺盛です。 冬越し ダビディーとその園芸品種などは、マイナス30℃近くの低温に耐えます。北海道などの北限に近い地域では冬に地上部が枯れ、宿根草のように生育します。 グロボーサなど種類によっては耐寒性がやや低く、最低温度の目安はマイナス8~マイナス10℃です。 ブッドレアの植え付け・植え替え Alonia/Shutterstock.com 植え付け(地植え) 鉢植えを地植えする場合は、1~6月まで植えることができます。小さな株やグロボーサなどの耐寒性が強くない種類は、4~6月に植えるとよいでしょう。 根鉢の2倍の深さ、2~3倍の幅の植え穴を掘り、掘り上げた土の3割程度の量の腐葉土を混ぜて植え土とします。周囲より少し高く土を盛って株を植え付けます。 植え替え(鉢植え) 根詰まりしやすいので、1~2年に1回、冬の1~3月頃に植え替えてください。根鉢をあまり崩さす、一回りから二回り大きな鉢に植えます。 用土 鉢植えには、赤玉土小粒7に腐葉土3を混ぜた一般的な用土を使います。ピートモスは水もちがよいので、配合するのは避けたほうがよいでしょう。大株を大きめの鉢に植える場合は、さらに川砂などを1~2割混ぜて水はけをよくしましょう。 ブッドレアの育て方・日常の手入れ Thijs de Graaf/Shutterstock.com 水やり 用土の過湿を嫌います。鉢植えは、表土が乾いてから水やりしてください。水やりしすぎて常に用土が湿っていると樹勢が弱り、花付きが悪くなります。 地植えの場合は、根付けばほぼ水やり不要です。ただし、夏に雨が降らず土壌がひどく乾燥したら、水やりしてください。 肥料 地植えの場合は、肥料を与えなくても比較的よく育ちます。早く大きく育てたい場合は、3月に緩効性化成肥料などを与えます。 鉢植えで育てている場合は、5~10月にリン酸が多めの液体肥料を月1回、規定の倍率に薄めて与えてください。 病害虫 目立った被害のある病害虫の発生は少ないです。風通しが悪いと、新芽付近などにアブラムシが発生します。また夏にベランダなどで乾燥が激しいとハダニが発生し、葉にかすり状の斑点ができます。いずれも見つけ次第、早めに薬剤等で防除してください。 手入れ・花がら摘み 咲き終わった花穂は、見つけ次第切り取るとよいでしょう。ダビディーの品種などは種子ができるのを防ぎ、次の花も咲きやすくなります。種子ができない品種も花がらが長期間残って見苦しいので、切ったほうがよいでしょう。 ブッドレアの作業 A.Luna/Shutterstock.com 剪定 生育が早いので、剪定は重要な作業です。特に樹高が人の背丈ほどに高くなるものは、剪定は必ず行うようにしてください。放置すると樹姿が乱れやすく、花付きが悪くなります。また枝が密集して風通しも悪くなり、害虫が発生しやすくなります。 新芽が出てきた早春が剪定の適期です。落葉した冬に行うこともできますが、冬越しの際に寒さによるダメージを受けやすくなります。 増やし方 6~7月に挿し木で増やすことができます。花やつぼみのない新しく伸びた枝を、10~15cm葉のすぐ下の位置で切り、新しい葉を2~3枚残して挿し穂とします。葉が大きい場合は半分に切ってください。 赤玉土小粒や川砂などの清潔な用土に挿し、明るい日陰で乾燥させないように管理します。 ブッドレアの栽培ポイント Oliver Hoffmann/Shutterstock.com 日当たりと水はけのよい場所が適する 水の与えすぎなどの過湿に注意 ひどい乾燥は避ける 背丈が高くなるものは剪定を毎年行う 暑さと寒さに強く、多くの花を長期間楽しめ、初心者でも育てやすいブッドレア。極矮性の魅力的な品種が登場し、さらに用途が広がりました。庭木としてだけでなく、花壇や鉢植えなどでも美しい花を楽しめます。近年人気の矮性の品種の栽培から、気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。