花の女王と称され、世界中で愛されているバラ。数多くの魅力的な品種には、それぞれ誕生秘話や語り継がれてきた逸話、神話など、多くの物語があります。数々の文献に触れてきたローズアドバイザーの田中敏夫さんが、バラの魅力を深掘りするこの連載で今回取り上げるのは、魅力あふれるオールドローズの世界。モダンローズが生まれる以前に存在し、古くから愛されてきたオールドローズが、どのような道筋を経て発展してきたかを探ってみましょう。

目次

後編を解説する前に

オールドローズの系統については前編で、Aグループとして以下の項目を解説しました。

A-1. 古くからヨーロッパにあった一季咲きのオールドローズ

① ガリカ ② ダマスク ③ アルバ ④ ケンティフォリア ⑤ モス

A-2. 18世紀に、中国やインドからヨーロッパにやってきた返り咲きするオールドローズ

① チャイナ ② ティー ③ ブルボン ④ ノワゼット ⑤ ダマスク・パーペチュアル ⑥ ハイブリッド・パーペチュアル

後編では、オールドローズがどのような道筋を経て発展してきたか、概要をBグループとしてお話ししたいと思います。

B. オールドローズのたどってきた道筋(育種史の概要)

ガリカ、ダマスクなど、バラは13世紀、十字軍の帰還のときにヨーロッパにもたらされたことは、前編で触れました。しかし、それらは主に薬剤や香料として利用されただけでした。庭植え植物として観賞されるようになるのは18世紀まで待たなければなりません。

B-1. フランス王侯貴族の間で愛でられるバラ

18世紀末頃、オールドローズはベルギーやオランダなど “低地地方”と呼ばれる地域からフランスへもたらされ、王侯貴族たちが集うサロンなどで愛でられるようになりました。 最初に賞賛されたバラ、それは、かぐわしいピンクの多弁・大輪花であるケンティフォリアでした。

ケンティフォリアとは“百弁”という意味です。紀元前450年頃、歴史学の父と呼ばれるヘロドトスや、紀元前350年頃のテオフラストスが、バラには“百弁”あるものもあると記述したことから、長い間、ガリカよりも由来が古いものだと理解され、植物分類学の父リンネも原種として登録していましたが、現代では、13世紀から16世紀にかけて、中東もしくはベルギーなどで育成されたものだと考えられるようになっています。

系統としてはガリカ、ダマスクやアルバより後に生み出されたことはゲノムの分析により判明していますが、いったいいつ頃から中東やヨーロッパにあったのかは、よく分かっていません。

大胆な言い方をするならば、庭植えバラとして最初に愛されたのはケンティフォリアだったかもしれません。マリー・アントワネットの肖像画でも分かりますが、愛でられたバラの花色はライト・ピンクが主でした。ピンクのバラばかりがあふれるようになると、やがて、ガリカなどに見られる赤やパープルの花色が求められるようになりました。

この希望は、すぐに叶えられました。

ドイツ、ヴァイセンシュタイン城の庭園丁であったダニエル・A・シュワルツコフは、大輪、多弁の美しいオールドローズを生み出していました。育種された品種は、葉、茎、株姿などにガリカ特有の特徴があり、ケンティフォリアとは一線を画す品種でした。

これらの品種は、18世紀の末頃、ベルギーなどを通じてフランスへ輸出されました。それまで、ガリカ・オフィキナリスやトスカニーなど中輪のガリカしか知らなかった王妃や貴婦人たちは、このケンティフォリアと競うほどの美しいガリカを見て、さぞ驚いたことだろうと思います。

当時フランスはルイ16世治世の時代でした。1788年には、貴族、僧侶、平民による三部会が招集されました。平民の鬱屈した不満は収まる気配もなく、1789年、国民議会が結成されると王権は著しい制約を受けました。

さらに、7月12日には民衆が廃兵院に押しかけて武器を奪い、14日には政治犯を収容していたバスティーユ監獄を攻撃しました。フランス革命の勃発です。フランスはこの後、革命の嵐が吹き荒れることとなりました。

B-2. 園芸バラの発展(デズメとヴィベール)

革命運動はロベスピエールなどによる恐怖政治のもと、ルイ16世、王妃マリーアントワネットの架刑など血生臭い抗争と、共和制、王制のせめぎ合いが続きます。

しかし、19世紀初頭、ナポレオンが登場すると、ヨーロッパはナポレオンと反ナポレオンの欧州同盟との間の戦争が繰り返されるようになりました。

パリ郊外に圃場を構えていたジャック=ルイ・デスメは共和制に与して政治活動を続けるかたわら、バラの育種に取り組むようになりました。

デズメが育種したバラをいくつか見てみましょう。

どちらも1820年以前(一説では1810年)に育種されたといわれています。

珍奇植物、特にバラの蒐集に熱心であったナポレオン前皇妃ジョゼフィーヌがマルメゾンの館にバラを集めていた時代、デズメは育種のかたわら、園芸植物に精通していたデュポンらとともにジョゼフィーヌのバラ蒐集をサポートしました。

デズメはガリカ、ケンティフォリア、ダマスク、アルバ、モスなど、当時存在していた250種ほどのバラ・コレクションを有していました。これはジョゼフィーヌが蒐集したとされるバラのコレクションにほぼ匹敵するものでした。

1815年、政争に敗れてロシアへ亡命せざるを得ない羽目に陥ったデズメは、そのコレクションをジャン=ピエール・ヴィベールへ譲ることにしました。ヴィベールは若い時代、ナポレオンのイタリア遠征に兵卒として従軍した経験があります。戦闘の際に負傷し、廃兵となりました。帰国後、パリで金物商を営んでいましたが、デズメのバラやノートをもとに、バラ栽培を本業とする決心を固めたのでした。

1816年、ヴィベールはデスメの残した品種をもとに、早くも新品種を公表し、その後1851年まで、害虫被害を避けるため、何回か国内を転地しながらも、たゆむことなく多くの品種を世に送り出しました。

育種は、原種の交雑種から、ガリカ、ケンティフォリア、アルバ、ダマスク、チャイナ、ティー、ノワゼット、ダマスク・パーペチュアルなど、当時流通していたほとんどすべてのクラスに及んでいます。その、いずれのクラスにも輝かしい足跡を残し、多くの品種が今日のバラ愛好家への貴重な遺産となりました。

ヴィベールが残したバラのいくつかをご紹介しましょう。

1851年、74歳のとき、ヴィベールは保有する圃場をヘッド・ガーデナーであったロベール(Robert)へ譲渡し引退しました。1816年から1851年までの35年の間に600種を超える品種を公表し、今日でも“最も偉大な育種家”と呼ばれています。

B-3. モス、一季咲きから返り咲きへ

姿の優美さが愛でられ、返り咲きするオールドローズが世に出回るようになると、それらとの交配により、パーペチュアル(返り咲き)モスが登場することになりました。

ハイブリッド・パーペチュアルのクラス確立に貢献し、クラスの創始者とされるジャン・ラッフェイですが、パーペチュアル・モスの発展にも多大な貢献を果たしました。

‘ラネイ’は、ラッフェイが1845年に育種し、イギリスのレーン社(Lane & Son)が公表しました。交配親は不明です。

命名は公表したレーン社にちなむものだと思われます。

B-4. ハイブリッド・パーペチュアル、オールドローズの到達点

ジャン・ラッフェイは、育種家として本格的な活動を始めた当初、ガリカ、チャイナローズ、ティーローズ、ノワゼットなどの育種に取り組んでいました。代表的な品種をいくつかご紹介しましょう。

ラッフェイは1835年頃から、ミディアム・レッドのブルボン‘アテラン’及び、淡いピンクのブルボン‘セリーヌ’などを主な育種親として、毎年、数十万にも及ぶ実生栽培を行い、その中から優れた品種を選んで新品種として市場へ提供することを繰り返すようになりました。

1837年、ラッフェイは‘プランセス・エレーヌ(Princesse Hélène)’を公表しました。この品種は残念ながら失われてしまい、今日では見ることはできませんが、後日、最初のHPだったと認定されることになります。

彼が目指したのは、丈夫で、大輪花をくり返し咲かせる品種を作り出すことでした。こうした品種を作り上げる過程から、当時流通していたあらゆる品種の間の自然発生的な交配が持続的に行われることとなりました。この手法は偉大な育種家ヴィベールと同じでしたが、ラッフェイはこれらの成果をふまえ、自らハイブリッド・パーペチュアル(HP)という新しいクラスとして提唱し、後日広く認められることになりました。

HPは、最後のオールドローズではありますが、逆に言えば、オールドローズが最後に到達した地点、その集大成でもあるといえると思います。

一世代後に活躍することになるバラ研究家・育種家であった英国のウィリアム・ポールは、その著作『ザ・ローズ・ガーデン』の中でラッフェイの功績をたたえ、「今日育成されているハイブリッド・パーペチュアルの半分は、ラッフェイ氏が育種したものだ…」と述べています。

1814年、ワーテルローにおける敗北で、ナポレオン1世によるフランス支配は終わりを告げました。その後フランスは、復古王制、共和制と変転を重ねます。

1852年から1879年にかけては、ナポレオン3世による帝政期はしばらく安定期となりますが、プロシアとの戦争に敗北したナポレオン3世が亡命すると、また共和制に戻るなど、錯綜した時代が続いていました。

こうした時代背景を受け、バラの品種名にも皇族、軍人など政治色の強い命名が行われます。このことには今回は詳しくは触れませんが、今日まで伝えられたオールドローズにもその名残が見られます。

最後にもう一人、オールドローズの終焉を飾るにふさわしい育種家をご紹介したいと思います。フランス、リヨン出身のフランソワ・ラシャルムです。

1840年、ラシャルムの師である育種家プランティエ氏は引退し、ラシャルムは農場を受け継ぎました。22歳の頃のことでした。ラシャルムはそれから死去する1887年(70歳)まで、たゆまず美しいバラを生み続けました。育種したクラスはHP、モス、ブルボン、ノワゼット、ティー、初期のHTなど広範囲にわたっており、その数は100を超えたといわれています。

バラの美しさは、花だけにあるのではない。開花を待つつぼみ、葉色、株姿などの全体の印象がかもしだす爽やかさや気品などこそが、バラの美しさなのだろうと思います。

「バラの育種は科学ではない。芸術だ…」と言った人がいます。ラシャルムの育種した品種を見つめていると、ラシャルムはその言葉がもっとも当てはまる一人ではないかと思えます。

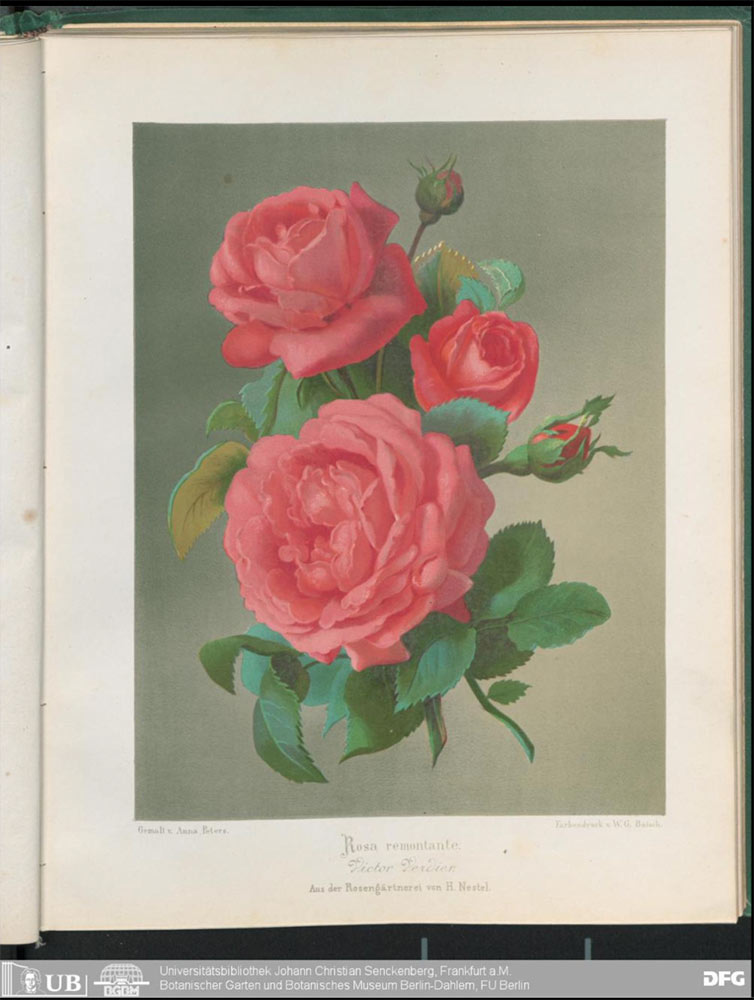

1859年、ラシャルムは、赤花のHPの‘ジュール・マルゴッタン’と、アプリコットのティーローズ‘サフラノ’とを交配し、‘ヴィクトール・ヴェルディエ’を育種・公表しました。

じつはこの交配は、最初のモダンローズ、HTであるラ・フランスと同様、HPとティーローズによるものでした。ラ・フランスの育種・公表は1867年ですので、この‘ヴィクトール・ヴェルディエ’は8年ほど先行しています。そのため、この‘ヴィクトール・ヴェルディエ’こそ“最初の”HT、すなわちモダンローズだと主張する研究家も少なくありません。

いずれにせよ、19世紀の後半から、バラはよく返り咲きする大輪花の育種をめざすモダンローズ(HT)の時代へと急展開してゆくことになります。

Credit

文&写真(クレジット記載以外) / 田中敏夫 - ローズ・アドバイザー -

たなか・としお/2001年、バラ苗通販ショップ「

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介

冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…

-

宿根草・多年草

これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち

「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…