花の女王と称され、世界中で愛されているバラ。数多くの魅力的な品種には、それぞれ誕生秘話や語り継がれてきた逸話、神話など、多くの物語があります。数々の文献に触れてきたローズアドバイザーの田中敏夫さんが、バラの魅力を深掘りするこの連載で今回取り上げるのは、魅力あふれるオールドローズの世界。モダンローズが生まれる以前に存在し、古くから愛されてきたオールドローズの系統について探ってみましょう。

目次

はじめに

園芸バラには、オールドローズとモダンローズの区別があることは、バラを育てたことがある方なら多くがご存じかと思います。ここでは、オールドローズについて、

A.系統:どのようにして生まれ、系統としてどのように整理されているか

B.育種:どこで、誰が、いつ、どのようにして生み出してきたのか

を整理し、転換点となった品種とその時代背景について、前編と後編で解説します。

前編である今回は、オールドローズの系統について追っていきましょう。

A.オールドローズの分け方(系統の抜粋)

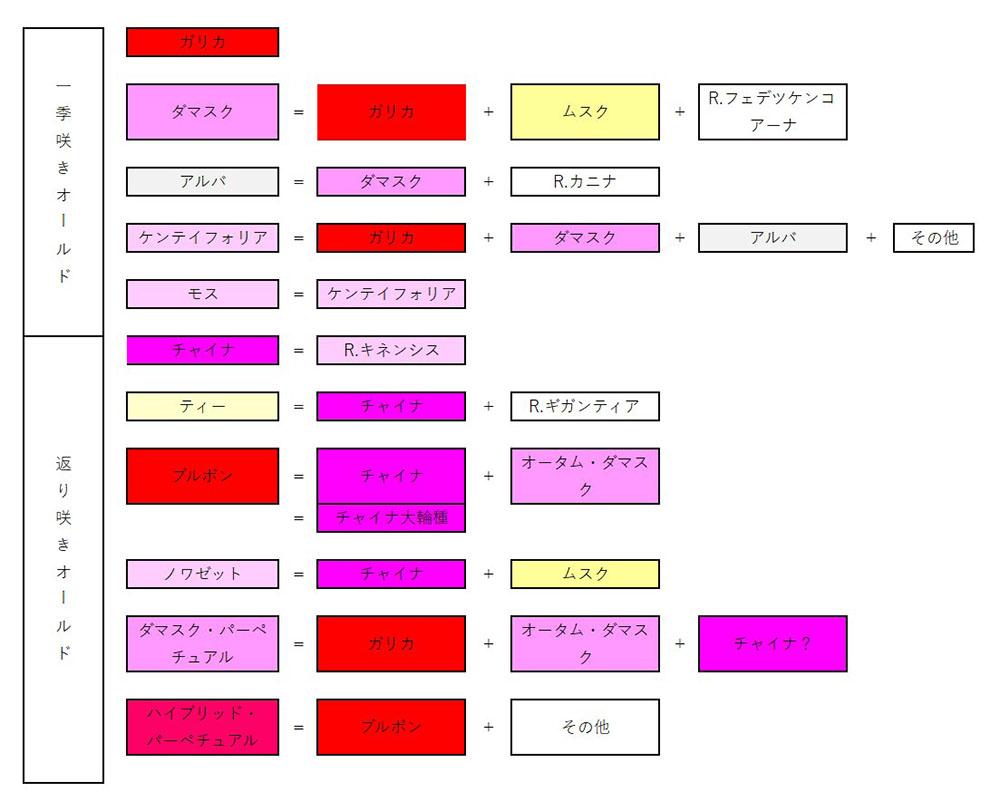

オールドローズは、古い由来で“一季咲き”のもの(A-1)と、“返り咲き”性のある比較的後期のもの(A-2)とに分けることができます。

A-1. 古くからヨーロッパにあった一季咲きのオールドローズ

① ガリカ(Gallica)

ガリカは系統としては最も古いものです。コーカサス地方など山がちな地域で自生していた原種ロサ・ガリカから、自然交配あるいは意図的な選別によって生み出されました。

最も古い由来の園芸種として知られているのが、ロサ・ガリカ・オフィキナリス(アポシカリー・ローズ:“薬剤師のバラ”)です。

1241年、フランス、シャンパーニュ伯、ティボー4世が率いた十字軍が遠征を終え、エルサレムから故国へ向かう帰途、ダマスキナと呼ばれるバラを持ち帰ったと伝えられています。

このバラは乾燥させた花弁などを薬剤として使用したことから、ロサ・ガリカ・オフィキナリス、つまり“薬剤師のバラ”と呼ばれています。名前からも分かりますが、庭を彩る園芸バラとして利用されるようになるのは18世紀後半になってからになります。

② ダマスク(Damask)

ガリカとムスクローズ、そして原種のロサ・フェデツケンコアーナの交配(自然交配か意図的かは不明)により生み出されたのがダマスク・ローズです。

ダマスク・ローズは名称から分かるように、古い時代の中東ダマスケナ由来のものと考えられています。中東ばかりではなく、エジプト、ギリシャ、ローマなどにおいて、主に香料生産のために栽培されていました。

13世紀にはガリカ・オフィキナリスと同様に、十字軍などによりヨーロッパにもたらされました。

いつとは知れないほど古い由来を持つダマスク・ローズですが、じつは春のみ一季咲きとなる品種のほかに、秋にも開花するものが古くから知られていました。この品種はオータム(秋咲き)・ダマスクとして珍重され、後の時代、ブルボン、ダマスク・パーペチュアルという“返り咲き・オールドローズ”を生み出す元品種となりました。

③ アルバ(Alba)

ダマスクと、英国などに自生する原種ロサ・カニナ(ドッグ・ローズ)の白花変種との自然交配により生じたのがアルバだといわれています。

ガリカ、ダマスクは、ともに中東地域で自然交配または意図的に選別・育種されたものですが、アルバはヨーロッパ由来の園芸種です。

④ ケンティフォリア(Centifolia)

ガリカ、ダマスク、アルバ、そしてその他野生種などとの複雑な交配を経て、園芸種として生み出されたのがケンティフォリアです。

バラが庭を飾る園芸植物として世に知られるようになったきっかけは、18世紀後半、このケンティフォリアがフランスの王侯貴族の間でもてはやされるようになったことによります。そのことは、後日公開予定のこの記事の続き<後編>で触れましょう。

⑤ モス(Moss)

モスローズはケンティフォリアのつぼみや枝に苔(モス)が自然に生じたもので、“枝変わり”と称されるものです。

ケンティフォリアはその美しさから、花色、葉姿などの変化が強く望まれていました。しかし、極端な多弁化のため、ケンティフォリアの結実は望めず、枝変わりによる別品種が追い求められることとなりました。

コモン・モス(ピンク)から枝変わりにより白花に変じたのが‘シェイラーズ・ホワイト’です。1788年頃のことだったとされています。

つぼみの形状がナポレオンが愛した二角帽に似ていることから、「シャポー・ド・ナポレオン」(“ナポレオンの帽子”)と呼ばれていますが、これもコモン・モス(ケンティフォリアからという別説も)から枝変わりで生じた品種です。

以上が、古くからヨーロッパに存在していた一季咲きオールドローズです。

A-2. 18世紀に、中国やインドからヨーロッパにやってきた返り咲きするオールドローズ

① チャイナ(China)

18世紀後半、ヨーロッパ各国が競って中国やインドに進出するようになった時代。軍人やプラントハンターたちが持ち帰った植物の中に、 “頻繁に返り咲きするバラ”もありました。

‘オールド・ブラッシュ’は、おそらく今日でも最も広く流通しているチャイナローズです。

1793年、イギリスのパーソンが中国において古くより伝えられたこの品種をヨーロッパに紹介したことからパーソンズ・ピンク・チャイナとも、また、よく返り咲くことからコモン・マンスリー(”毎月開花の元品種”)と呼ばれることもあります。

このように、ヨーロッパにもたらされたチャイナローズは、ダブル咲きの園芸種でした。原種だとみなされるロサ・キネンシス・スポンタネアは、古い園芸記事では言及されていますが、実株は長い間見ることができませんでした。1983年、中国・四川省においてそれを再発見したのは、日本の荻巣樹徳(おぎすみきのり)氏でした。

② ティー(Tea)

チャイナと同様、中国から直接、またはインド経由でヨーロッパへもたらされたのがティーローズです。到来当時はチャイナの一品種として扱われていましたが、より大輪花であること、また、柔らかな枝ぶりでアーチングするクライマーとなることなど、チャイナとの違いは明らかなことから、別クラスであるティーローズとしてカテゴライズされることになりました。

‘ヒュームズ・ブラッシュ・ティーセンティッド・チャイナ’は、1810年、イングランドのサー・エィブラハム・ヒュームによってヨーロッパに紹介されました。

‘パークス・イエロー・ティーセンティッド・チャイナ’は、1824年、イングランドのジョン・D・パークスによって、ヨーロッパに紹介されました。

この2品種は、当時ヨーロッパにもたらされた4種のチャイナ・ローズの一つといわれることもありますが、もっとも初期のティーローズとしてカテゴライズすることが適切のように思います。

チャイナローズとティーローズは、A-1で触れたガリカやダマスクなど旧来品種と交配され、やがて、ノワゼット、ブルボン、パーペチュアル・ダマスク、ハイブリッド・パーペチュアル(HP)という新しいオールドローズのクラスを生み出すこととなりました。

③ ブルボン(Bourbon)

フランス王が所有していたインド洋上の火山島、ブルボン島(現レユニオン島)からもたらされたと信じられていたのがブルボンです。

チャイナローズとオータム・ダマスクの自然交雑により生じたという説と、インドの圃場にあったものがそのままもたらされたという説とがあります。

19世紀にフランスのジャックのもとにもたらされ、市場に出回るようになると、香り高い赤い大輪花が愛され、多くの品種が生み出されるようになりました。

④ ノワゼット(Noisette)

チャイナとムスクローズを意図的に交配して生み出されたのがノワゼットです。クラス最初の品種はアメリカのチャンプニーズによるものです。それを譲り受け、世界へ広めたのが、フランスからアメリカに移住していたフィリップ・ノワゼットでした。

熱心なバラ愛好家であったジョン・チャンプニーはフィリップより‘オールド・ブラッシュ’を譲り受け、この品種とムスクローズとを交配し、明るいピンクの小輪花が房咲きとなる新たな品種を生み出しました。これは後日、‘チャンプニーズ・ピンク・クラスター’と呼ばれることになります。1802年のことでした。

このクラスの名称となったノワゼットは、チャンプニーから譲り受けたフィリップ・ノワゼットがこの株の実生から生じた品種に‘ブラッシュ・ノワゼット’と命名して市場へ提供したことによります。

⑤ ダマスク・パーペチュアル(Damask Perpetual)

ダマスクは本来、春一季咲きなのですが、先にも触れた通り、中にはオータム・ダマスクと呼ばれる春のみならず秋咲きするものがあります。この返り咲きするダマスクから、長い時間をかけていくつかの返り咲きするダマスクが育種されました。それらが、ダマスク・パーペチュアル(perpetual:‘返り咲き’)と呼ばれる品種群です。

オータム・ダマスクのように返り咲きし、また、花色や花形がガリカ・オフィキナリスとも類似していることから、当初は両品種の交配によって育種されたとする説が有力でした。そのため、その最初の品種とされたポートランドがそのままクラス名となっていました。しかし、その後、このクラスにはダマスクの色合いであるピンク系の品種が増え、それにつれ花形や葉や茎の様子がよりダマスク的になってきました。そのため、今日ではポートランドとは呼ばず、ダマスク・パーペチュアルと呼ぶことが多くなっています。さらに強く返り咲きする性質は、オータム・ダマスクばかりではなく、チャイナの影響が強いだろうとする説も有力になりつつあります。

⑥ ハイブリッド・パーペチュアル(Hybrid Perpetual)

19世紀になると、ガリカやダマスクなど古くからある一季咲きのもの、中国由来のチャイナローズ、チャイナと旧来種との交配により生み出された、返り咲き性のあるブルボン、ダマスク・パーペチュアルなどが出回るようになります。ブルボンを主体として、これらを総合的に交配して生み出されました。

今日でも深く愛されている‘ラ・レーヌ’は、1842年、ジャン・ラッフェイにより育種・公表されました。最も初期のハイブリッド・パーペチュアルの一つです。

ハイブリッド・パーペチュアルは、オールドローズの最後のクラスです。が、同時にその到達点であり、モダンローズへの入り口を切り開いたといえるクラスです。

18世紀後半、ケンティフォリアのフランス到来から始まって、19世紀後半に至る約100年間、オールドローズがどのような道筋をたどって発展してきたかは、次回の『【オールドローズ】系統の歴史を一挙解説<後編>』で解説したいと思います。

Credit

文&写真(クレジット記載以外) / 田中敏夫 - ローズ・アドバイザー -

たなか・としお/2001年、バラ苗通販ショップ「

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介

冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…

-

宿根草・多年草

これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち

「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…