「ロサ・オドラータ」【松本路子のバラの名前・出会いの物語】

バラに冠せられた名前の由来や、人物との出会いの物語を紐解く楽しみは、豊かで濃密な時間をもたらしてくれるものです。自身も自宅のバルコニーでバラを育てる写真家、松本路子さんによる、バラと人をつなぐフォトエッセイ。今回は、バルコニーで次々と開き始めた早咲きのバラとともに、かぐわしい香りを放つバラ、ロサ・オドラータの魅力と、それにまつわる物語をご紹介します。

目次

早咲きのバラ

わが家のバルコニーでは、早咲きのバラが次々と開花している。今年の一番乗りは、4月初旬に花開いたロサ・キネンシス・スポンタネア。チャイナ・ローズの原種で、開花してから花色がクリーム色、淡いピンク、紅色と変化する。ヨーロッパにわたり、真紅色のバラのもととなったバラだ。

その後、白花八重咲きモッコウバラ、一重咲きのキモッコウ、ナニワイバラと、中国原産の野生バラが続く。また20年来のわが家の古株、ムタビリスも咲きはじめた。野生バラに近い、チャイナのオールド・ローズだ。これらのバラについては、すでに「早咲きのバラを巡る物語 ① ②」として綴っている。

ロサ・オドラータ

今年お披露目のニューフェイスともいえるのが、ロサ・オドラータ。「ヒュームズ・ブラッシュ・ティー・センティッド・チャイナ」の英名でも知られるバラだ。3年前に友人宅から3本の細枝を持ち帰り、挿し木したものが、1mほどに成長して、いくつかの花をつけはじめた。

淡いピンクの八重咲きは、一重の花が多い早咲きのバラの中にあって、異色の存在だ。さらに特筆すべきは、その香り。部屋に1輪飾っただけで、あたり一面に甘い芳香を放っている。それもそのはず、学名ロサ・オドラータは、ラテン語で「香るバラ」を意味するのだという。

英名はイギリス人の資産家でバラの蒐集家であるアブラハム・ヒュームが中国から取り寄せ、普及させたことに由来する。直訳すると「刷毛でぼかしたような花色の、紅茶の香りの中国バラ」とでも言えようか。イギリス人はバラの香りを紅茶のそれに似ているとして、これがティー・ローズ系統の祖となった。ヨーロッパのバラと交配され、多くのハイブリッド・ティー・ローズ誕生に貢献している。

四季咲きバラ

ヒュームが、東インド会社を経由してロサ・オドラータを手に入れたのは、1808年から1809年にかけて。当時ヨーロッパには四季咲きバラは存在していなかった。このバラは中国からヨーロッパに渡った最初の4種の一つに数えられ、現在広く栽培されている四季咲きバラ誕生にも関わっている。

中国のバラ

バラは西洋の花のイメージが強いが、北半球のさまざまな地に自生している。中でも中国には多くの原種バラが存在し、その数は60種ともいわれる。ロサ・オドラータは、おもに四川・雲南地方に多く見られ、中国名は「香水月季」。これも「香り」と「繰り返し咲くこと」に由来する名前だ。原種バラではなく、ロサ・キネンシス(コウシンバラ)とロサ・ギガンティアの自然交配種とされる説が有力。作出年は不明で、イギリスにもたらされた年の「1808年以前」と記されることが多い。

皇妃ジョゼフィーヌが愛したバラ

ナポレオン皇妃ジョゼフィーヌは、パリ郊外の居城マルメゾンの庭園に世界各地のバラを蒐集し、バラの改良・育種を行ったことで知られる。ジョゼフィーヌが愛したバラの一つが、ロサ・オドラータ。このバラの噂を聞きつけたジョゼフィーヌは、当時フランスとイギリスは戦闘中だったにも関わらず、海軍本部の間に協定を結ばせ、イギリスから苗木を取り寄せた。

彼女をとりこにしたのは、やはりその香りだろう。1809年という年は、ナポレオンとの間に子どもができないことを理由に、離婚を言い渡された年だ。その後、庭園での時間が増え、ロサ・オドラータの香りが、彼女の心痛を癒してくれたであろうことは想像に難くない。ジョゼフィーヌの死後30年を経て、彼女に捧げられたバラがある。そのバラ‘スヴニール・ド・ラ・マルメゾン’(マルメゾンの想い出) は、どこかロサ・オドラータに似ている。

ジョゼフィーヌは、マルメゾンに咲くバラのほとんどを植物画家に描かせている。ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテの描いた『バラ図譜』の中にある「ロサ・インディカ・フレグランス」が、ロサ・オドラータだ。復刻版では、ロサ・オドラータとヒュームズ・ブラッシュ・ティー・センティッド・チャイナの名前が添えられている。

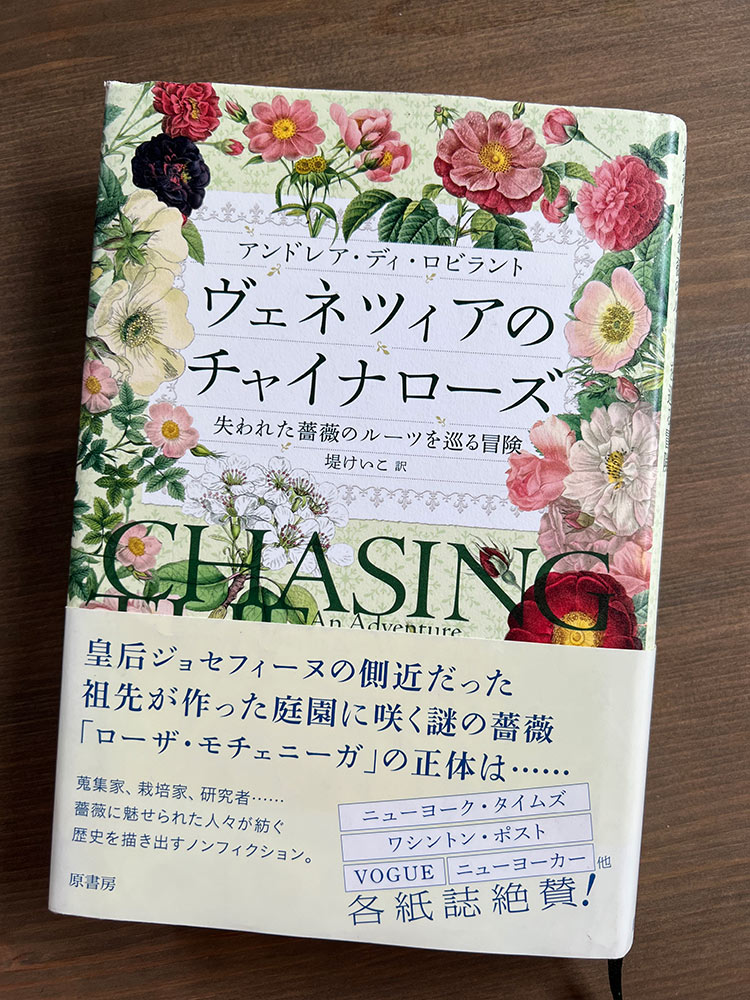

小説『ヴェネツィアのチャイナローズ』

中国原産のバラについて考えていて、数年前に読んだ小説を思い出した。アンドレア・ディ・ロビラントの『ヴェネツィアのチャイナローズ』(堤けい子訳/原書房刊)だ。その書名に惹かれて求めた本だが、ヴェネツィアの田舎町に咲く謎のバラについての物語は、いま読み返すと新たな発見があった。

主人公が6世代前の祖先の地を訪ね、かつての領地の森に咲くバラのルーツをたどると、マルメゾン城から持ち帰ったものだと判明する。祖先の日記を発見し、彼女が皇妃ジョゼフィーヌと親しく交流していたさまが描かれる。バラの名前を探る過程と同時に、ヨーロッパにもたらされたチャイナ・ローズについても詳しく述べられている。イタリアの地で、マルメゾンのバラが咲いているという展開は、心躍るものだ。

ロサ・オドラータ(Rosa Odorata)

(ヒュームズ・ブラッシュ・ティー・センティッド・チャイナ)

昨年はまだ小さい苗だったが、4月から秋まで繰り返し開花した。花首が細いので、満開になるとややうなだれ気味だが、つぼみから開花まで徐々に変化する花姿には風情がある。

クリームがかった淡いピンクの八重咲きで、花径は5~8㎝ほど。樹高は100~150㎝。樹形は半横張り牲。オールド・チャイナ・ローズで、作出は1808年以前。香りが秀逸で、ティー・ローズの祖とされる。中国からヨーロッパにもたらされた最初の4種のうちの一つで、ハイブリッド・ティー・ローズ、四季咲きバラなど、多くの新種バラ、近代バラの誕生に貢献している。

Credit

写真&文 / 松本路子 - 写真家/エッセイスト -

まつもと・みちこ/世界各地のアーティストの肖像を中心とする写真集『Portraits 女性アーティストの肖像』などのほか、『晴れたらバラ日和』『ヨーロッパ バラの名前をめぐる旅』『日本のバラ』『東京 桜100花』などのフォト&エッセイ集を出版。バルコニーでの庭仕事のほか、各地の庭巡りを楽しんでいる。2024年、造形作家ニキ・ド・サンファルのアートフィルム『Viva Niki タロット・ガーデンへの道』を監督・制作し、9月下旬より東京「シネスイッチ銀座」他で上映中。『秘密のバルコニーガーデン 12カ月の愉しみ方・育て方』(KADOKAWA刊)好評発売中。

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-

まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…

都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術

特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…