現代も愛される‘フラウ・カール・ドルシュキ’や、ボッティチェリの名画『春』に描かれた3種のバラなど、170種を超える品種を世に送り出したドイツの育種家、ペーター・ランベルト。彼が生涯をかけて取り組み育種したバラについて、ローズアドバイザーの田中敏夫さんに解説していただきます。

目次

ドイツ最古の都市に生まれた育種家

ペーター・ランベルトは1859年、プロイセン王国東部、モーゼル河沿いの都市トリーア(Trier)で生まれました。ローマ帝国軍の駐屯地遺跡がある、ドイツ最古と称される都市です。

家業の経験に加え、フランス、英国、ルクセンブルクなどでの修行を重ねていたペーターは、父の農場へ戻ったあと、1888年にティー・ローズ‘ラインゴルト(Rheingold)’を公表しました。29歳の頃です。

この品種は残念ながら、すでに失われてしまったようですが、オレンジ・イエローの花色で、交配親に‘グロワール・ド・ディジョン’系統の品種を用い、その血筋を受け、花形はロゼット咲きであったといわれています。

品種名は、リヒャルト・ワグナーが作曲し、1869年に初演した楽劇『ラインの黄金(Das Rheingold)』にちなんで命名されたと思われます。この楽劇は『ニーベルングの指環』4部作の「序夜」に当たります。

1891年、ペーターは農場主として独立しました。32歳の頃です。この年、白花のHT、‘カイゼリン・アウグステ・ヴィクトリア(Keiserin Auguste Viktoria;‘アウグステ・ヴィクトリア皇后’)’を公表しました。

バラ育種家として、盛名を得た品種

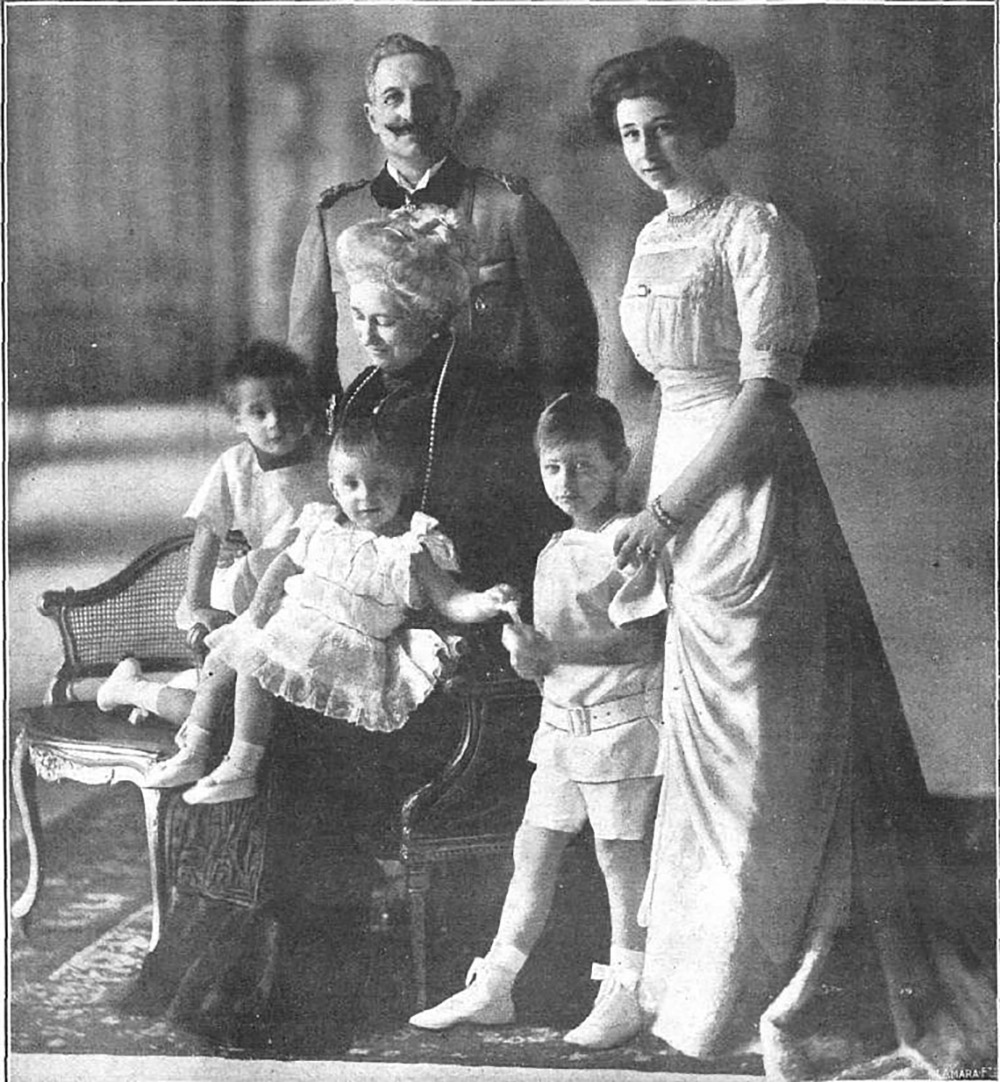

プロイセン王にしてドイツ皇帝、両端がピンと上向いたカイゼル髭で有名なヴィルヘルム2世の皇妃アウグステ・ヴィクトリアに捧げられた品種です。

ボッティチェリの名画に描かれた3種のバラ

1896年、ペーターはアルザス(現フランス、当時はプロイセン王国領)のシュミット(J. B. Schmitt)が育種した3つのノイバラ・ランブラーの販売権を取得しました。

ペーターは、この3品種それぞれに次のように命名し、市場へ提供しました。

- ‘タリア(Thalia-白花、“花ざかり”)’

- ‘アグライア(Aglaïa-淡いイエロー、“輝き”)’

- ‘ユーフロシーヌ(Euphrosyne-明るいピンク、“喜び”)’

これらはギリシャ神話に登場する美と優雅さを象徴する三美神です。ボッティチェリの名画『春(Primavera)』のなかで描かれていることがよく知られています。

タリア(Thalia)

アグライア(Aglaïa)

ユーフロシーヌ(Euphrosyne)

シュミット育種品種に限らず、ゲシュヴィント作出品種である、

- ‘グルス・アン・テプリッツ(Gruss an Teplitz)’

- ‘ジプシー・ボーイ(ツィゴイナークナーベ)(Gipsy Boy;Zigeunerknabe)’

- ‘アスタ・フォン・パルパート(Asta von Parpart)’

などの品種も、ランベルトを通じて市場へ提供されたことは、前回の記事『ルドルフ・ゲシュヴィント~孤高の育種家【花の女王バラを紐解く】』でも触れました。ランベルトの農場は当時、ドイツのみならずヨーロッパを代表する農場であったからです。

花嫁に捧げられたバラ

1899年、ペーターは隣国ルクセンブルクのバラ農場主の娘、レオニー・ラメッシュと結婚しました。花嫁にちなんだ美しい小輪品種を同年、育種・公表しています。

レオニー・ラメッシュ(Léonie Lamesch)-1899年

花色はピンク・オレンジ。縁は赤く染まるので、オレンジおよび赤の2色咲きという印象を受けます。

幅が狭く、尖った葉先の照り葉は、丸みのある葉が多いポリアンサの中にあっては、非常に特徴的なものです。細く柔らかな枝ぶり、樹高60〜90cmのブッシュとなります。すでに触れた‘アグライア’とオレンジ・レッドのポリアンサ、‘クライナー・アルフレッド(Kleiner Alfred)’との交配により生み出されました。

そして、1901年、ペーターは‘フラウ・カール・ドルシュキ(Frau Karl Druschki)’を育種・公表しました。

バラ愛好家の絶賛を浴びたバラ

純白の高芯咲きの大輪花が、太く硬い枝の先に春から秋にかけて長期間開花するこの品種は、バラ愛好家の絶賛を浴び、ペーターの育種家としての名声をさらに高めることになりました。

香りがないことを除けば、完璧と断言してよいほど完成された品種です。当時のドイツ・バラ協会々長夫人に捧げられました。

ドイツ名での流通が難しいと判断されたのでしょう、フランスでは‘レーヌ・デ・ネージュ(Rene des Neiges;“雪の女王”)’、イギリスでは‘スノー・クィーン(Snow Queen)’、アメリカでは‘ホワイト・アメリカン・ビューティ(White American Beauty)’という別名で流通しました。

1904年、ペーターは‘トリーア(Trier)’を育種・公表しました。

小輪、セミダブルの白花が枝いっぱいの房咲きとなります。シュミットから権利を買い入れた‘アグライア’を交配親としたこの品種は、‘アグライア’ほどの大株にはならず樹高3mほどのシュラブとなること、耐病性があり、半日陰にも耐える丈夫さ、また、当時としては画期的な返り咲く性質もある強健種でした。

この品種を交配親として、ペーターは多くのシュラブやランブラーを数多く育種し、市場へ提供していきます。好評をもって迎えられたこれらのバラは、やがてペーターの功績をたたえて‘ランベルティアーナ(Lambertiana)’と呼ばれるようになります。

イングランドのペンバートン(Rev. Joseph Pemberton)は、後日この‘トリーア’を交配親として、次々とシュラブを育種していきました。それらが後にハイブリッド・ムスクと呼ばれる新しいクラスとなり、ペンバートンはその創出者とされています。しかし、この‘トリーア’こそ、ハイブリッド・ムスクの最初の品種だとする研究家もいます。

バラの保全のためにバラ園を開設

ペーターはまた、古い由来の品種が次々に失われてゆくことに深い懸念を抱いていました。ドイツ・バラ協会などを通して品種の保全をはかるべきという活動を続け、1904年、オイローパ=ロザリウム・ザンガーハウゼン(Europa-Rosarium Sangerhausen;‘ザンガーハウゼン・ヨーロッパ・バラ園’)の開設にこぎつけました。

前年1903年に行われた開設記念式典には、かつてHTを捧げたアウグステ・ヴィクトリア皇后のご臨席を賜わる栄誉に浴しました(皇后は後に多額の寄付を行うなどバラ園の発展に寄与しました。功績をたたえて建立された皇后の像はバラ園のシンボルとなっています)。

開設当初のバラ園は、広さ1.5ヘクタール(15,000㎡)、品種数は2,000ほどだったといわれています。今日、ザンガーハウゼン・バラ園は広さ12.5ヘクタール、品種数8,500、株数75,000を超え、‘世界第一’のバラ園としての栄誉を保ち続けています。

次々と発表される名花

1909年、ペーターは‘エクセレンツ・フォン・シューベルト(Excellenz von Schubert)’を育種・公表しました。

3cm径ほどの小輪、30弁ほどのポンポン咲きの花が房咲きとなります。

花色はモーヴ(藤)色。春はミディアムピンクと呼んだほうがよい花色となることも多いようです。

幅狭で尖り気味の半照り葉。細めで柔らかなアーチングする枝ぶり。180〜250cmまで枝を伸ばす、小さめのランブラーとなります。

藤色の花色、細く柔らかな枝ぶりは、いかにも優雅で日本人の感性にぴったりだと思っています。日本へ紹介されてからずいぶん日にちも経っているのですが、なぜかあまりポピュラーにはなっていません。もっと広く植栽されてしかるべき品種の一つだと思います。

アメリカのバラ販売会社のオーナーであったS. アリーナ氏は、この‘エクセレンツ・フォン・シューベルト’は、数多いランベルトの育種品種のなかでも最高傑作だと評しています。

ペーターは、ザンガーハウゼンとは別に、ツヴァイブルッケン(Zweibrücken)のバラ園開設にも尽力しました。このバラ園は1914年、開園の運びになりました。しかし、数週間後には第一次世界大戦が勃発し、バラ園は戦傷者の保養所として供用されることになりました。

しかし、関係者の努力によってバラ園は今日まで維持されています。現在、広さ4.5ヘクタール、原種やオールド・ローズを中心に2,000種ほどが植栽されています。

この2つのバラ園は、原種、オールド・ローズの宝庫となっています。

戦時下に育種したバラ

ペーター自身のバラの農場は、70名を超える作業員を有する大農場になっていました。しかし、故国を取り巻く政治環境には次第に暗雲が立ち込めるようになっていきます。

1888年、プロイセン国王にしてドイツ皇帝となったヴィルヘルム2世は、やがて政治への強い影響力を保持していたビスマルクを解任し、親政への意欲をあらわにしていきます。

ヴィルヘルム2世は、若い時代には労働者保護勅令を出して、労働者の権利を認めるなど進歩的な政策に傾いていました。しかし、ビスマルクの影響力を排除して権力基盤を固めるに従い、帝国主義の思想へと傾倒していきます。植民地の拡大を企て、海洋大国英国の覇権を突き破ろうと、海軍増強など拡大主義に染まっていきました。

ドイツ帝国は、オーストリア=ハンガリーとは同盟を結んだものの、英国、ロシア、フランスとの対立を深めてゆきました。

1914年6月28日、オーストリア=ハンガリー帝国の皇太子夫妻がボスニアのサラエボで暗殺されるという事件が勃発しました。

セルビアを支援していたロシアが動員令を発令すると、ドイツも対抗して総動員令を発令し、ロシアに対して宣戦を布告しました。さらにドイツはロシアの同盟国フランスにも宣戦を布告し、戦乱は一挙に拡大しました。

孤立を深め、特にフランスとはことあるごとに対立していたドイツは、じつはフランスとの戦争は避けられないと認識していました。そのため、シュリーフェン計画と呼ばれるフランス攻略プランを前もって入念に検討していました。

ペーターの農場所在地であるトリーアは、ドイツ軍侵攻の通過地点となってしまいました。英国はベルギーとの間の協約に基づき、ドイツへ宣戦布告しました。

こうしてドイツ軍は、西部ではフランス、英国軍と、東部ではロシア軍と対峙することになりました。

戦時下の高揚感に包まれていたのでしょう、ペーターは英雄とたたえられた軍人などへ捧げた品種を公表するようになります。

1915年、‘ジェネラルオベルスト・フォン・ヒンデンブルク(Generaloberst von Hindenburg;‘ヒンデンブルク将軍’)’を公表。イエロー気味、ラストを含むピンクと表現されている花色のHTです。記録に残るのみで、実株を見ることはできなくなってしまいました。

1916年、ペーターは‘ヴェディンゲン(Weddingen)’を公表、明るいピンクのHTです。

オットー・ヴェディゲン(Otto Eduard Weddigen)は、ドイツ海軍の士官。最新鋭の潜水艦U9の艦長として、開戦当初、英国艦艇、商船などを次々に撃沈し、英雄となった人物です。華々しい戦果によって栄光に包まれましたが、1915年、英国戦艦の体当たり攻撃を受け、乗組員全員とともに沈没・戦死しました。

クルック将軍は、開戦当初、西部戦線において第一軍を率い、怒涛のようにベルギーからフランスへ侵攻し、ドイツ国民の喝采を浴びました。

両軍は、英仏海峡沿岸からスイス国境まで続く長大な塹壕を構築し、一進一退を繰り返す消耗戦へとなっていきます。これが世に名高い、西部戦線です。

1916年2月、ドイツ軍はパリへの要害ヴェルダン攻略に出ましたが、フランス軍はよく持ちこたえ、膠着した消耗戦となりました。9カ月後、ドイツ軍は撤退しましたが、この戦闘により両軍で70万人以上の戦傷者がでました(「ヴェルダンの戦い」)。

1918年、開戦よりすでに4年、国をあげての総力戦は、国民に経済的、精神的な疲弊をもたらしました。厭戦気分が高まり、ドイツ国内においても各地に労働者・兵士レーテと呼ばれるロシア革命組織を範とした組織が結成され活動を始めました。

1918年11月9日、キール軍港における水兵の反乱に端を発したドイツ革命はまたたく間に全土へ広がり、ドイツ政府は戦争継続が困難な状況へ追い込まれていきました。政府はフランス、イギリス、アメリカなどの連合軍との休戦協定を受け入れることを決めました。混迷が続くなか、やがて皇帝ヴィルヘルム2世はオランダへの亡命、退位を強いられることになりました。ロシア革命の影響下にあるレーテの活発化により国家のソビエト化を恐れた中産階級は、いち早く共和制への移行を宣言しました。

1918年11月28日、ワイマールにおいて議会制民主主義共和国の樹立が宣言され、ドイツ帝国は消滅しました。

やさしい性格から国母と慕われていたアウグステ・ヴィクトリア皇后は夫とともにオランダへ亡命していましたが、3年後の1921年、亡命地オランダで病没しました。

終戦後の育種家としての活躍

ペーターは大戦終結後、農場を再開しましたが、戦前の盛況を取り戻すことはできませんでした。

1920年、深いピンクのブルボン、‘アダム・メッサーリヒ(Adam Messerich)’を育種・公表。

中輪、25弁ほどのオープン・カップ型。深いピンク(さくらんぼ色)に温かみを足したような印象を受ける花色です。樹高250cmを超える大型のシュラブとなります。

淡いピンクのHT、‘フラウ・オベルホフガルトナー・ジンガー(Frau Oberhofgärtner Singer)’を花粉親に、ブルボンの‘ルイーズ・オディエ(Louise Odier )’とチャイナの‘ルイ・フィリップ( Louis-Philippe )’を交配した、無名の実生種を種親として生み出されました。一般的にはブルボンにクラス分けされています。

美しい樹形が愛され、特に英国で人気を得たとされていますが、ブルボンに典型的な濃厚な香りには恵まれていません。

1937年には、‘モーツァルト(Mozart)’を公表しました。中輪、ストロング・ピンクの花色、花心は白く色抜けする色鮮やかな品種。華やかなシュラブです。

じつはこの品種は1937年に、英国のアン・ベントールが育種・公表した‘バレリーナ(Ballerina)’と花姿がよく似ていました。公表された年もほぼ同じであるため、同じ交配から生み出された、姉妹品種ではないかという説もあります。

ハイブリッド・ムスクの生みの親とされているペンバートンが、そもそも育種を開始するにあたって親株としたのは、ペーターが1904年に育種・公表した‘トリーア’でした。その返礼といった意味もあったのでしょうか、それから32年後、ペンバートンの後を受けたアン・ベントールがペーターへ実生種を譲ったのかもしれません。

1939年、ペーターは死去、享年78歳でした。

ペーター・ランベルトはその生涯において170種を超える品種を送り出しました。彼が目指したのは、よく返り咲きするばかりではなく、うどん粉病やサビ病にかかりにくい、丈夫で旺盛に生育する品種を生み出すことでした。

彼の死後、残された農場は維持されていましたが、第二次大戦中に連合軍の空襲に遭って打撃を受け、その後再建されることはありませんでした。

Credit

写真&文/田中敏夫

グリーン・ショップ・音ノ葉、ローズアドバイザー。

28年間の企業勤務を経て、50歳でバラを主体とした庭づくりに役立ちたい思いから、2001年、バラ苗通販ショップ「グリーンバレー」を創業し、9年間運営。2010年春からは「グリーン・ショップ・音ノ葉」のローズアドバイザーとなり、バラ苗管理を行いながら、バラの楽しみ方や手入れ法、トラブル対策などを店頭でアドバイスする。

冬のおすすめアイテム

キャンドルランタン ウォール(GARDEN STORY Series)

温かな雰囲気を演出するガーデンランタンは、単体でポイントに使っても、いくつか並べても◎。スマートなデザインのランタンにお好みのキャンドルやライトを入れて、ガラス越しに明かりを楽しめます。背面には取り付け穴付き。

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

園芸用品

バラも果樹も鉢植えでこんなに実る! 全国ガーデナーが選ぶ土の活力素『バイオマイスター』PR

愛知県・牧勝美さんの庭は、つるバラが壁いっぱいに咲きこぼれるコテージと、宿根草や一年草がナチュラルに混ざり合う「秘密の花園」。そんな花いっぱいの庭の片隅で、鉢植えジューンベリーが毎年たわわに実り、ジ…

-

一年草

お正月を迎える“祝いの寄せ植え”。福を呼ぶハボタンを玄関や窓辺に

新しい年を迎える庭に、静かな華やぎを添えてくれるのがハボタンです。葉を幾重にも重ねながら、美しさを深めていくその姿は、繁栄や円満といった縁起の象徴とも重なります。今回紹介する寄せ植えは、アンズガーデ…