京都市内から北西へ、電車で小一時間。南丹市の緑広がる景色の中に、谷尾夫妻のアトリエはあります。日本古来の技法を用い、天然のものだけを材料にした藍染め。発酵液という生きた染料から生まれる、透明感のある藍の色には、ほっと心が落ち着くような心地よさがあります。

目次

京都の里山でものづくり

京都駅から山陰本線で1時間余り。観光名所の嵐山を抜け、保津峡の川下りの船を眺めながら電車に揺られていると、にぎわう京都の街から一転して、のどかな雰囲気の胡麻駅に着きました。

「東胡麻集落にあるログハウスだから『ごまろぐ』」と名付けられた、谷尾夫妻のアトリエ兼住居は、昔ながらの里山にあります。

谷尾允康(たにおみつやす)さんと妻の展子(のぶこ)さんは、お二人とも、京都生まれの京都育ち。かつては京都の町中にアトリエを構えていましたが、藍染めには欠かせない灰作りができる環境を求めて、この地に移ってきました。

允康さんのご実家は、絞りの着物を創作されていました。允康さんも3歳から家業を手伝い、そのため、絞り染めのキャリアはゆうに50年! 「70代の職人さんたちと話が合うんです」という、ベテランです。絞りの技術だけでなく、藍染めにまつわる深い知識も持っています。

一方、幼い頃から絵を描くのが好きだったという展子さんは、下書きなしで直接布に図柄を描いていくという、手刺繍の技を持つ人物。自ら染める藍染めの布も使って、味わいある布小物を作っています。

谷尾夫妻のブランド「嬉染居(きせんきょ)」の藍染めは、鮮やかで、軽やか。普段に使ってもらえるものをと、Tシャツやシャツ、かばんなどの布小物を、シンプルなデザインで製作しています。

着心地や使い心地を追求した品々からは、丁寧な手仕事のぬくもりが伝わります。

展子さんが手掛ける「こちょこちょ」ブランドのかばんやポーチは、野菜や、犬やフクロウといった動物などのモチーフがアクセント。どことなくユーモラスで、味わいのあるタッチが魅力です。

手仕事なので表情が一つひとつ微妙に違って、思わず見入ってしまいます。

展子さんの手刺繍は、下書きなしで、ひと針ひと針、布に描いていくというもの。写真や絵をもとに似顔絵を描く、似顔絵手刺繍はプレゼントに人気です。手刺繍ライブといって、会場でリクエストを受けて刺繍するというイベントも全国各地で行っています。

いざ、アトリエへ

それでは、いよいよ藍染め体験へ。丘の上に建つアトリエに向かいます。

入ってみると、布を絞るためのローラーがセットされた藍甕(あいがめ)がありました。一石五斗(約270ℓ)という大きな藍甕が、藍の発酵液で満たされています。甕は4つあります。

藍甕は生きている

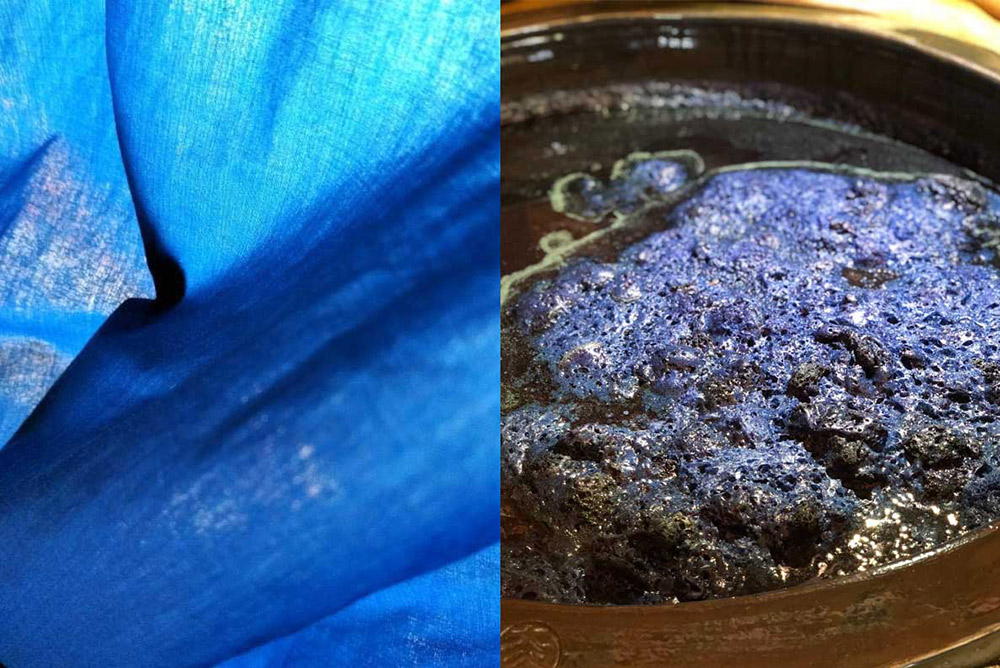

これは、藍が建った時の様子。発酵液は、藍の葉を発酵、熟成させた「蒅(すくも)」に、「灰汁(あく)」、「日本酒」、「石灰」、「ふすま(小麦のぬか)」を加え、発酵させて作ります。発酵にかかる時間は、夏は1週間、冬は2週間ほど。染める準備が整った、この時の色とさまを、展子さんは「小宇宙のようで大好き」と言います。

藍染めには化学染料を使ったものもありますが、谷尾夫妻のアトリエでは、生きた発酵液を使っています。常温で染めるため、季節によって染まり具合は変わり、夏と冬では染められる色が異なります。また、接し方を誤ると、染まらなくなってしまうこともあるのだそうです。

「嬉染居」では、淡い色から、カラーNo.1~No.5と、5段階の色に分けて製作しています。一番淡いNo.1は甕覗(かめのぞき)と呼ばれる色。允康さんが好きなこの色は、発酵がゆっくりな冬にしか染められないそう。

私たちが訪れた11月は、No.2~No.4の色を染められるとのことで、濃いめのNo.4をチョイス。大人は木綿の大判ストールを、子どもは京鹿の子絞りの手ぬぐいを染めることにしました。

染めて、絞って、振る

さて、体験レッスンの始まりです。京都市内の保育園児たちに藍染めを教えることもあるそうで、允康さんは教え上手。そして、相手が子どもでも真剣です。

まず、一晩水につけておいた布をローラーに挟んで、水気を絞り取ります。「指を挟まんように」と、先生がお手本を見せてくれます。

いよいよ染め。手ぬぐいを甕に沈めていきます。「ゆーっくり入れるんや」。

ゆっくり、一定のスピードで沈めます。

すべて沈めたら、「向こう行け、向こう行け」と、布を水に沈めたまま、泳がせるように回転させます。布がまんべんなく液に浸るようにするためですが、浮いてきてしまって、なかなか難しい。そして、水が冷たい!

5分間浸して、引き上げてみると、藍染めなのに茶色がかった緑! 海藻みたいな色です。

しかし、ローラーで絞って、「空気に当たるように」と、布をパタパタ振っていると、たちまち藍の色に変化。不思議です。緑色は、ほうれん草のアクと同じような、藍のアクのせいとのことで、後で、水で洗い流します。

さて、大人も大判ストールの染めに挑戦。ゆっくり沈めます。

手探りで布を向こう側へ送ろうとしますが、暗色の発酵液の中が見えず、大きな布をどう触っているのか分からなくなります。手探りで布を均一に扱うことが、とても難しい。ちなみに允康さんは、液の中でも布がどうなっているか分かるとのこと。さすがです。

引き上げてみると、こちらもやはり緑色! しかし、ローラーにかけたとたんに色が変化。ローラーの手前と奥で、もう色が違っています。

パタパタと振っていると、藍の色に。

「染めて、ローラーで絞って、パタパタと振る」。この作業を繰り返して、色を重ねます。2回目の染めです。展子さんがローラーを回しますが、これがじつは、結構な重労働。

さあ、3回目の染め。ちょっと板についてきたかな? なかなかしんどい体勢です。

染めるたびに、布の色が濃くなるのが分かります。

こちらは、最後の4回目の染め。

左は1回目で、右が4回目。色の違いは明らかです。

これで染め上がりましたが、集中力の必要な、なかなか大変な作業です。1枚の藍染めにどれだけの手間がかかっているのか、体感しました。

発酵液はだいぶお疲れの様子です。お世話になりました。

次は水洗いをして、アクを抜く作業に移ります。

現れる鮮やかな藍

染めたものを水洗いすると、水が一気に茶色に濁ります。この茶色い液が、アク。

2回目の水洗いは、ほとんど濁りません。発酵液の灰汁に含まれる物質の作用で、藍の色素は水洗いだけで定着します。仕上げにもう一度洗えば、もう色落ちすることはなく、他のものと一緒に洗濯機で洗っても大丈夫。日本古来の藍染めの、素晴らしい特徴です。

水洗いを済ませると、鮮やかな藍の色が現れました! 「とてもうまく染まっていますね」と、允康さんからお褒めの言葉が。藍をはじめ、自然の持つ力と、その力を引き出した先人の知恵に驚きを覚えた、染め体験でした。

将来的には、有機無農薬で藍を育て、その藍で作った蒅(すくも)で染めてみたい、という谷尾夫妻。お二人の熱心なものづくりの姿勢に、日本の手仕事の奥深さを感じた、豊かな時間でした。

Information

谷尾夫妻の天然藍染「嬉染居(きせんきょ)」 https://www.kisenkyo.jp/

展子さんの手刺繍と天然藍染め「こちょこちょ」 https://store.cochococho.com/

1組限定の泊まれるアトリエ「ごまろぐ」 https://ja-jp.facebook.com/gomalog.kyoto/

Credit

写真&文/ 萩尾昌美 (Masami Hagio)

早稲田大学第一文学部英文学専修卒業。ガーデン及びガーデニングを専門分野に、英日翻訳と執筆に携わる。世界の庭情報をお届けすべく、日々勉強中。20代の頃、ロンドンで働き、暮らすうちに、英国の田舎と庭めぐり、お茶の時間をこよなく愛するように。神奈川生まれ、2児の母。

冬のおすすめアイテム

キャンドルランタン ウォール(GARDEN STORY Series)

温かな雰囲気を演出するガーデンランタンは、単体でポイントに使っても、いくつか並べても◎。スマートなデザインのランタンにお好みのキャンドルやライトを入れて、ガラス越しに明かりを楽しめます。背面には取り付け穴付き。

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

園芸用品

バラも果樹も鉢植えでこんなに実る! 全国ガーデナーが選ぶ土の活力素『バイオマイスター』PR

愛知県・牧勝美さんの庭は、つるバラが壁いっぱいに咲きこぼれるコテージと、宿根草や一年草がナチュラルに混ざり合う「秘密の花園」。そんな花いっぱいの庭の片隅で、鉢植えジューンベリーが毎年たわわに実り、ジ…

-

ガーデンデザイン

海外が憧れる日本の美。じつは「理想世界の表現」だった? 日本庭園の意外なルーツ

日本文化の集大成ともいわれる「日本庭園」には、海外からも羨望の眼差しが寄せられていることをご存じですか? その美しさの正体は、古来の人々が思い描いた“理想世界(楽園)”にありました。本連載では、日本人…

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10.jpg)