17〜18世紀、革命家のナポレオンの最初の妻であったジョゼフィーヌは、バラの収集家として現代にも知られている女性です。ナポレオンとジョゼフィーヌの出会いから、収集された多数のバラとその後について、ローズアドバイザーの田中敏夫さんに解説していただきます。今井秀治カメラマンによる美しい写真とともにお楽しみください。

目次

ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの人生

実は、ナポレオン・ボナパルトはジョゼフィーヌと出会う前、すでに兄嫁の妹デジレ・クラリー(Desiree Clary)と婚約していたのですが、それを反故にして貴族の未亡人であったジョゼフィーヌ・ド・ボアルネと結婚しました。

ジョゼフィーヌはナポレオンより6歳年上、すでに前夫との間にウジェーヌ(後のイタリア副王)とオルタンス(ナポレオン3世の母)という一男一女をもうけていました。

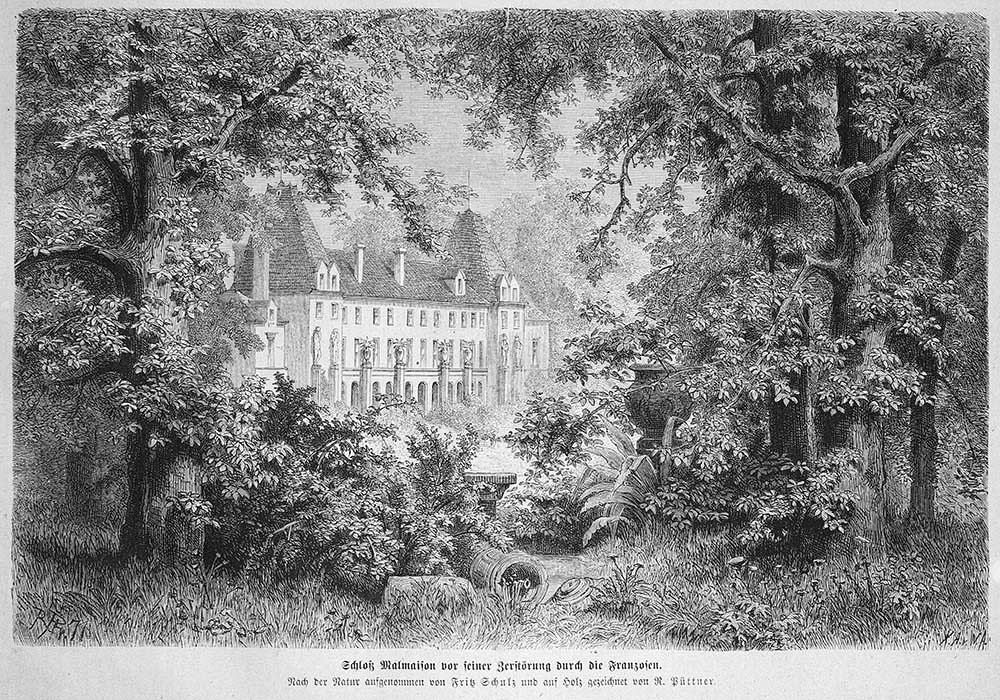

1796年、ナポレオンはミラノ方面からウィーン郊外までオーストリア軍を追い詰めて屈服させ、翌年凱旋帰国。さらに翌年1798年には、イギリスの制海権を牽制する戦略を立てエジプトへ出兵。こうした激務の中にありましたが、同じ年にパリ郊外のマルメゾン館を購入したことや、ジョゼフィーヌは留守番をしていたことなど、前回の『ナポレオン・ボナパルト、将軍たちとバラ』でも少し触れました。

しかし、ナポレオンと結婚する前、社交界で浮名を流していたジョゼフィーヌのことです。パリ郊外での平穏な日常には飽き足らなかったのでしょうか、つつましやかに夫の帰りを待っていたわけではなく、絵画や宝石の槐集に精を出すようになります。美男の陸軍将校イッポリト・シャルルとの不倫が取り沙汰されたのもこの頃のことです。

また、ジョゼフィーヌは元マリー・ジョゼフ・ローズ(Marie Joséphe Rose)という名前だったこともあってか、マルメゾン館を囲む庭づくりに情熱を燃やすようになります。

ジョゼフィーヌのバラ園と250種のバラ

ジョゼフィーヌは、当時パリでガーデンデザイナーとして名声を博していたスコットランド人のトーマス・ブライキー(Thomas Blaikie)に庭づくりをさせ、アイルランド人でロンドン郊外のハマースミスで農場を経営していたジョン・ケネディ(John Kennedy)には珍種の草花を納入させたという記録が残されています。

英仏間が戦争状態であった時期であるにもかかわらず、ケネディは両国間を自由に行き来できるパスポートを持っており、英国からバラ苗などをマルメゾンへ運びました。

そうした業者や協力者の中でも、特にフランス人園芸研究家であったアンドレ・デュポン(Andre Dupont)にバラの収集を命じる頃から、ジョゼフィーヌは憑かれたようにバラの収集に熱中するようになります。ジョゼフィーヌのバラ・コレクション熱は尋常のものではなく、当時の著名な園芸研究家、ガーデンデザイナー、庭師などを雇い入れ、さらに外交官や軍人にまで、貴重品種の槐集を依頼するほどのものでした。

1804年から1814年、ジョゼフィーヌが死去するまでの10年間に収集された品種は250種ほどあります。

- ガリカ 167種

- ケンティフォリア 27種

- モス 3種

- ダマスク 9種

- チャイナ 22種

- ピンピネリフォリア 4種

- アルバ 8種

- フォエティダ 3種

原種あるいは原種交雑種であるムスク・ローズ、ロサ・アルピナ、ロサ・バンクシアエ(モッコウバラ)、ロサ・レヴィガータ(難波イバラ)、ロサ・ルブリフォリア、ロサ・ルゴサ(ハマナス)、ロサ・センペルヴィレンス、ロサ・セティゲラといったものだったといわれています(”The Complete Book of Roses”, Gerd Krusmann, 1981)。

このコレクションは当時入手可能な品種をほとんどすべて集めたものといってよいほど徹底したものでした。ジョゼフィーヌのもとで収集を行ったバラ農場主たちは、後にこのコレクションを交配親として次々と新たな品種を生み出すこととなります。

19世紀中頃から末にかけて、フランスはバラ育種の中心地として繁栄し、それが次第に他のヨーロッパ各国に伝わってゆくことになりますが、その、バラが「花の女王」としての地位を確立するにあたって、ジョゼフィーヌによってその礎が築かれたといってよいでしょう。

ナポレオンとジョゼフィーヌの別れ

ナポレオン自身は、子ができない責は自分にあると考え、悩んでいたようですが、愛人であったポーランドのマリア・ヴァレフスカ(Maria Walewska)との間に庶子が生まれたことなどから自分の能力に確信をもち、皇位を嗣ぐ子どもの誕生を強く望むようになりました。

そして、子を産むことができないという理由(屁理屈)で、1809年にジョゼフィーヌを離縁してしまいます。当時のフランスは男女間の情交には寛容な風潮があり、王侯や貴族の間にはさまざまなスキャンダルがありました。しかし、ナポレオンは後ろめたい気持ちにさいなまれたのでしょう。離婚後もジョゼフィーヌに皇妃としてマルメゾン宮に住まうことを許しました。離婚の後もジョゼフィーヌは惜しむことなくバラのコレクションを続けることになります。

しかし、隆盛を誇ったナポレオンもやがてプロイセン、オーストリア、イギリスなど対仏同盟軍に屈し、1814年退位、エルバ島の小領主として追放されました(同年、ジョゼフィーヌも亡くなり、館は息子のウジェーヌが相続しました。さらに、幾人かの所有者の間を転々としてゆくこととなりました)。

ナポレオンは1815年にはエルバ島を脱して軍を集めながらパリへ入城し、再び皇帝へ就きました。しかし、ワーテルローの戦いで致命的な敗北を喫して再び退位を強いられてしまいました(“百日天下”)。

マルメゾン館のバラ園その後

1870年、普仏戦争が勃発。プロイセン軍はパリへ向けて侵攻を続けました。その際、マルメゾン館はプロイセン軍の駐屯地として徴用され、庭園は壊滅的なダメージを受けてしまい、名高いバラ園もこの時失われたといわれています。

今日、マルメゾン館ではバラ園を見学することができますが、そのバラ園は当時のものとは造営も異なり、植栽されている品種も当時とは違うものです。

ジョゼフィーヌとマルメゾン宮殿にちなむバラ

- エンプレス・ジョゼフィーヌ(ロサ・フランコフルタナ)

- アルバ・セミプレナ

- マリー・ルイーズ(ベル・フラマンド)

- ロサ・ケンティフォリア

- オータム・ダマスク(キャトル・セゾン)

- コモン・モス(ケンティフォリア・ムスコーサ)

- グレート・メイドンズ・ブラッシュ

- ロズ・ド・ロワ

- ヨーク・アンド・ランカスター

- ザ・ビショップ

- セルシアナ

- シャルル・ド・ミル(ビザール・トリオンフォン)

など今でも広く栽培されている品種は、皇妃ジョゼフィーヌがマルメゾン館の庭園で愛でていたバラと同じものです。

いくつかジョゼフィーヌやマルメゾン宮殿に関連したバラをご紹介したいと思います。

エンプレス・ジョゼフィーヌ(Impératrice Joséphine)

7〜9cm径ほどの中輪、オープンカップ形、または丸弁咲きとなります。花弁が少し乱れぎみとなることが多い花形です。

少しグレイッシュな強めのピンクで、外輪部は淡く色抜けします。

楕円形で、くすみのある深い葉緑、樹高120〜180cmほどの比較的中型のブッシュとなります。枝ぶりは細く、しなやかでトゲの少ない品種です。

ガリカにクラス分けされることが多いのですが、葉や株の様子は典型的なガリカ・クラスのものではありません。葉の様子などは、原種交配種であるロサ・フランコフルタナ(R. x francofurtana)と類似しているため、その交配種を用いて育種されたのではないか、そして、1815年のヴィベールが発行したカタログから、育種したのはヴィベールの先代にあたるデスメ(Jacques-Louis Descemet:1761-1839)ではないかと推察されています(”La Rose de France”, François Joyaux, 1998)。

マリー・ルィーズ(Marie Louise)

10㎝径を超える大輪、ロゼッタ咲きの花となります。花色は少しくすみ(灰)の入った深みのあるピンク。幾分か大きめ、幅狭のつや消し葉、細いけれども硬めの枝ぶり。樹高90〜120cmの立ち性のシュラブとなります。

1811年頃、パリ、ティレリー宮の庭師で、‘マダム・アルディ’の育種で知られているウジェンヌ・アルディ(Eugene Hardy)により育種・公表されました。交配親は不明で、花形からケンティフォリアとされることもありますが、葉や樹形にはダマスクの特徴が濃厚で、一般的にはダマスクにクラス分けされることが多いようです。

小、中輪の花が多い、オールド・ガーデン・ローズの中にあって、比較的大きな花形となる美しい品種として知られています。「ア・フルール・ギガンテスク(A Fleurs Gigantesques;巨大花)」と呼ばれることもあるほどです。

ダマスクローズの頂点にあるといってよい優れた品種(”Graham Stuart Thomas Rose Book”)ですが、皮肉なことに、この品種は、ジョゼフィーヌがマルメゾン館の庭園に集めたバラ品種の一つだといわれています。育種当時は、ベル・フラマンド(Belle Flamande)など別名称だったようですが、時代が下がるにつれ‘マリー・ルイーズ’という品種名が最も一般的なものになりました。

オーストリアはナポレオン率いるフランス軍に何度も蹂躙され、マリーはナポレオンを忌み嫌っていました。

ジョゼフィーヌとの間に子ができないため、自分の生殖能力には欠陥があるのでないかと悩んでいたナポレオンでしたが、愛人との間に私生児が誕生したことにより、名家の娘との間に子をもうけて皇帝たる自分の子孫を残したいと思うようになったのは上述の通りです。

そこで、ナポレオンはジョゼフィーヌと離縁してマリー・ルイーズと婚儀を結ぶことにしました。この結婚は敵対するハプスブルグ家との間の政略結婚そのものでした。

婚儀が定められた時、マリーは泣き暮らしたと伝えられています。しかし、結婚直後は、ナポレオンがマリーに穏やかに接したことから、フランスでの生活は平穏であり、嫡子ナポレオン2世にも恵まれました。

ナポレオンが失脚した後、マリー・ルイーズはナポレオン2世とともにウィーンへ戻って暮らしていましたが、ナイペルグ伯と密通して娘を産むなどナポレオンとは疎遠になってしまいました。

ナポレオンは2世とともにエルベ島へ来るよう懇願し続けましたが、駆けつけることはありませんでした。ナポレオンがエルベ島を脱出し、パリへ向かっているという知らせを聞いた時には仰天して、「またヨーロッパの平和が危険にさらされる!」と叫んだと伝えられています(”Wikipedia”など)。

政略結婚であったにせよ、また、密通などにはかなり寛容な当時の時代風潮があったにせよ、「英雄」ナポレオン・ボナパルトの「不実」な妻という悪名を後々まで残すことになってしまったのは、ある意味では気の毒なことかもしれません。

スヴニール・ド・ラ・マルメゾン(Souvenir de la Malmaison)

9〜11cm径のカップ型、60弁を超えて花弁が密集するロゼット咲き、またはクォーター咲きの花。3、5輪ほどの房咲きとなります。

シェル・ピンクで淡く、暖かみを感じる花色。フルーティーな強い香りがします。

幅広のくすんだ、深い色合いの大きめの葉と細い枝ぶり。樹高90〜120cmほどの小型のブッシュとなります。鉢植えに最適な品種の一つです。

1834年、フランスのベルーズ(Jean Béluze)が育種・公表しました。鮮やかなピンクのブルボン、‘マダム・デスプレ(Madame. Desprez)’と、いずれかのティー・ローズとの交配により育種されたと見なされていますが、それ以上の詳細は分かっていません。

「香りと美の女王(Queen of Beauty and Fragranc)」と呼ばれるなど、多くのバラ愛好家から賞賛を集めています。モダンローズに劣らないほど、強く返り咲きする性質をもっており、最も愛好されているオールドローズの一つといってよいと思います。

スヴニール・ド・ラ・マルメゾンとは、「マルメゾン庭園の思い出」という意味ですが、この品種は庭園で植えられていた品種ではなく、聖ペテルブルグ王立公園に植生するためにこの品種を入手したロシア大公が無名だったこの品種をそう呼んだことが、広くヨーロッパ全体に受け入れられ、広がったのではないかといわれています(“The Graham Stuart Thomas Rose Book”, 1994)。

Credit

文/田中敏夫

グリーン・ショップ・音ノ葉、ローズアドバイザー。

28年間の企業勤務を経て、50歳でバラを主体とした庭づくりに役立ちたい思いから、2001年、バラ苗通販ショップ「グリーンバレー」を創業し、9年間運営。2010年春からは「グリーン・ショップ・音ノ葉」のローズアドバイザーとなり、バラ苗管理を行いながら、バラの楽しみ方や手入れ法、トラブル対策などを店頭でアドバイスする。

写真/田中敏夫、今井秀治

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介

冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…

-

宿根草・多年草

これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち

「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…