室内緑化の生態系 −人と植物と環境が繋がること−」植物の文化を運ぶplants culture caravan vol.9

日常に豊かさと公園のような心地よさを提案しているparkERsが、観葉植物を日本の四季のある暮らしに取り入れる新しい植物の楽しみ方をご紹介するこの連載。今回は、parkERsの森大祐さんに、人と生態系の関係や、室内緑化において生態系を意識することの重要性などについて綴っていただきました。

目次

わたしたちは「生態系」の中で生きている 〜自然のあるべき繋がり〜

先日、アフリカへ行く機会がありました。

サバナ気候の広大なアフリカの大地では、水辺がとても貴重です。そこでは、抽水植物の「葦(あし)」が優先的に繁茂していて、草食動物のカバやゾウの食料となっていました。食事をする草食動物の足元には、掘り返された土の中の昆虫を求めて水鳥が集まります。耕された土は酸素がめぐり、大地が若返り、植物がまた育ちます。そこでは生き物の繋がりが分かりやすく広がり、全てが生き生きとしていました。

このような循環する生き物と環境の繋がりのことを、学問的には「生態系」と呼びます。美しく豊かな自然というのは、生態系を構成する生き物が互いに関係しあったストーリーから創り出されているのです。逆にいえば、土地特有の生物の繋がりは、どこかバランスが崩れると成り立たなくなってしまいます。

そして、普段意識することはないかもしれませんが、私たち人間も生態系の一部です。

日本で言えば、「里山」は、田んぼなど人の生活圏が地域生態系に寄与している環境として、日本文化らしい自然との関わり方が見える風景です。里山生態系の保全は、年々重要度が高まり注目されています。

観葉植物にも、熱帯や乾燥地帯など、必ずそれぞれの「原産地」がありますね。原産地では観葉植物も、鳥や猿の休息地になるほど巨大に成長し、枝や実、樹液が人々の衣食住の資源として生活に深く関わっています。私たちの身近で見られる観葉植物の姿は、本来の生態のほんの一部です。

このように植物の本来の特徴や環境を深堀りしてみると、一つの植物からでも、とても大きな生態系の成り立ち、「命のストーリー」が見えてきます。それを知ることは、人の生活にとっても地球にとっても、非常に意味のあることではないでしょうか。

自然からの学びを、技術に繋げる

生態系を学ぶには、生き物同士の関わり合いだけでなく、その土地環境そのものの「要素と条件」を知ることがとても重要です。例えば、光量、水分量、温度や湿度といった、非生物的な環境要素です。

当たり前のことですが、私たちparkERsが主に植物を植える「室内」は、本来の自然環境とはかけ離れた空間であり、これらの「要素と条件」は備わっていません。

そして植物は、人や動物のように自由には動けません。だからこそ、私たちparkERsは、人の快適性を主としながらも、空調や照明の位置に工夫を施したり、適切なメンテナンスを行うことで、植物が健やかに育つ環境をつくることを大切にしています。

最近ではIoT技術(※1)も取り入れ、植物の状態と育成環境を分析し、自分たちが現場で培ってきた植物の育成ノウハウを可視化することで、効率的で資源にも配慮した持続可能な室内緑化を目指しています。植物を一方的に管理したり、コントロールしたりするのとは違い、植物の特徴と室内の環境要素をどのようにマッチングさせればよいか、常に自然から学び、技術に繋げていくことが、今後の室内緑化では重要となっていきます。

(※1)IoT技術…「Internet of Things」の略。インターネットに接続されていなかったさまざまなモノ(センサー機器、建物、車、農地など)が、ネットワークを通じて情報交換をする仕組みで、近年の農業分野ではスマート農業として積極的に取り入れられている。

室内緑化の生態系とは 〜人の手と想いが支える共生の未来〜

自然環境下では、私たち人間が自然のルールを尊重しなければ、もともとある生態系のバランスが崩れてしまいます。したがって、室内においては人が積極的に環境を理解し、植物が育つ準備をしなければなりません。まさに自然の成り立ちから学んだ、人が支える図式です。

その上で最も重要なことは、そこで過ごす人が植物の存在を意識できるようにすることです。そのために、空間のコンセプトと共に、植物の生態や人に与える効果を伝えることが必要であると考えています。そして、繊細な植物の管理作業は人の手でしかできません。

室内で過ごす時間が増えた現代、都市生活者には日常的に植物が必要とされています。それは私たちも生き物であり、自然界で唯一の生産者である植物が必要不可欠であることを潜在的に感じているからだということが近年の研究で明らかになり、「バイオフィリア(※2)」という言葉も認知されてきました。

人が潜在的に持つ、環境と植物を大切に想う「共生の意識」。これが室内緑化生態系の根幹であり、未来の都市生活には室内緑化が必須になっていくと、私たちparkERsは信じています。

(※2)バイオフィリア…1980年代の初期にハーバード大学の生物学者であるエドワードO.ウィルソンによって提起された「生命愛」や「自然への愛」という意味(語源:バイオ=生命/自然 + フィリア=愛)。バイオフィリアは、人間が自然と交わりたいと望む本能的、また遺伝的な欲求を指す。

今月の植木屋:アクアリウムを花や緑のように身近な存在へ。水景生態系のプロ、株式会社a.a.c

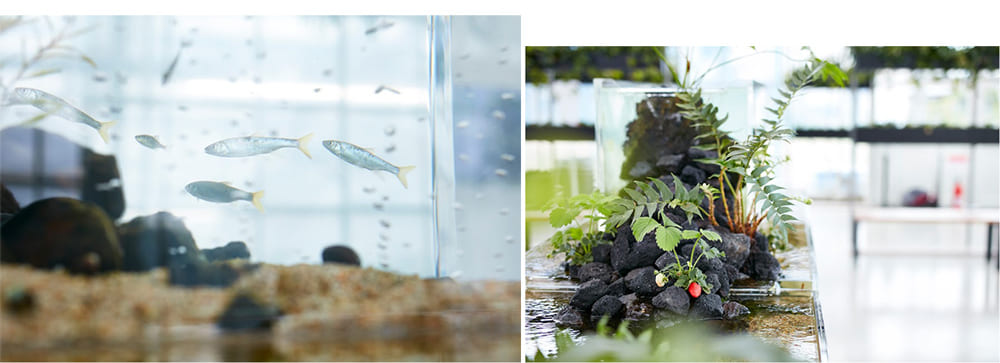

自然に触れ合うことのできる身近なジャンルとして、「園芸」に次ぐ地位を確立している「アクアリウム」。突き詰めると、環境の摂理を凝縮した生態系の図鑑ともいえるものです。

株式会社a.a.cさんは、その道を極めた数少ないアクアリウム専門のプロフェッショナル。魚や水草の高いメンテナンス技術はもちろんのこと、建築に自然に溶け込むよう計算された提案は、単に水槽を置くのではなく、過ごす人に与える効果を常に意識した「空間コーディネート」であることが伝わります。

全国でワークショップなどのイベントも積極的に開催されており、身近に取り入れやすいアクアリウムのつくり方や、観葉植物や花とのコラボレーションといった企画も実践しています。

18年以上第一線で活躍されている代表の浦田さんは、学生時代から、アクアリムの美しさには、「生き物のバランスと、目に見えない資源の循環が重要」と学ばれたそうです。その蓄積されたノウハウから創られる一つ一つの生態系は、見る人の笑顔を生み出す魅力にあふれています。

Credit

森 大祐(Daisuke Mori)

学生時代、野生動物や植物群落の生態調査、マングローブの栽培研究を通し、自然生態系について学ぶ。大学院修了後、建築系企業でLED野菜栽培の研究等を経て、parkERsへ入社。メンテナンススタッフとして室内緑化の育成経験を積み、プランツコーディネーターになる。人と植物、両方が共に育つ豊かな時間を過ごせる空間作りを目指している。

https://www.park-ers.com/

冬のおすすめアイテム

キャンドルランタン ウォール(GARDEN STORY Series)

温かな雰囲気を演出するガーデンランタンは、単体でポイントに使っても、いくつか並べても◎。スマートなデザインのランタンにお好みのキャンドルやライトを入れて、ガラス越しに明かりを楽しめます。背面には取り付け穴付き。

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

園芸用品

バラも果樹も鉢植えでこんなに実る! 全国ガーデナーが選ぶ土の活力素『バイオマイスター』PR

愛知県・牧勝美さんの庭は、つるバラが壁いっぱいに咲きこぼれるコテージと、宿根草や一年草がナチュラルに混ざり合う「秘密の花園」。そんな花いっぱいの庭の片隅で、鉢植えジューンベリーが毎年たわわに実り、ジ…

-

一年草

お正月を迎える“祝いの寄せ植え”。福を呼ぶハボタンを玄関や窓辺に

新しい年を迎える庭に、静かな華やぎを添えてくれるのがハボタンです。葉を幾重にも重ねながら、美しさを深めていくその姿は、繁栄や円満といった縁起の象徴とも重なります。今回紹介する寄せ植えは、アンズガーデ…