幻のような建築へ。乙庭新社屋「覆(おおい)」設計・制作ドキュメント その1 序章

分類の垣根を取り払った植物セレクトで話題のボタニカルショップ「ACID NATURE 乙庭」。その新店舗とオフィスをつくるにあたり、オーナーで園芸家の太田敦雄さんと、建築家の藤野高志さんがタッグを組んだ、まるで幻のような空間をつくる挑戦的なフルリノベーションプロジェクトが進行中です。そのプロジェクトの裏側を太田さんが語るドキュメントレポートを連載でお送りします。

目次

はじめに

2019年3月現在、私の実家をフルリノベーションして、乙庭の新しい店舗とオフィス、私の住まいとして再活用する改修工事が着々と進行中です。

このプロジェクトでは、私も共同設計者として建築設計にも参加し、建築家・藤野高志/生物建築舎さんとのコラボレーションで計画を進めています。建築の内面と外面、そして植栽という3つのフェーズを、3楽章で構成された楽曲のように一つの理念でまとめあげていく、建築においても植栽においても新しい試みに満ちた作品です。

建築作品「覆(おおい)」

フルリノベーションプロジェクトの、建築作品としての名称は「覆」。

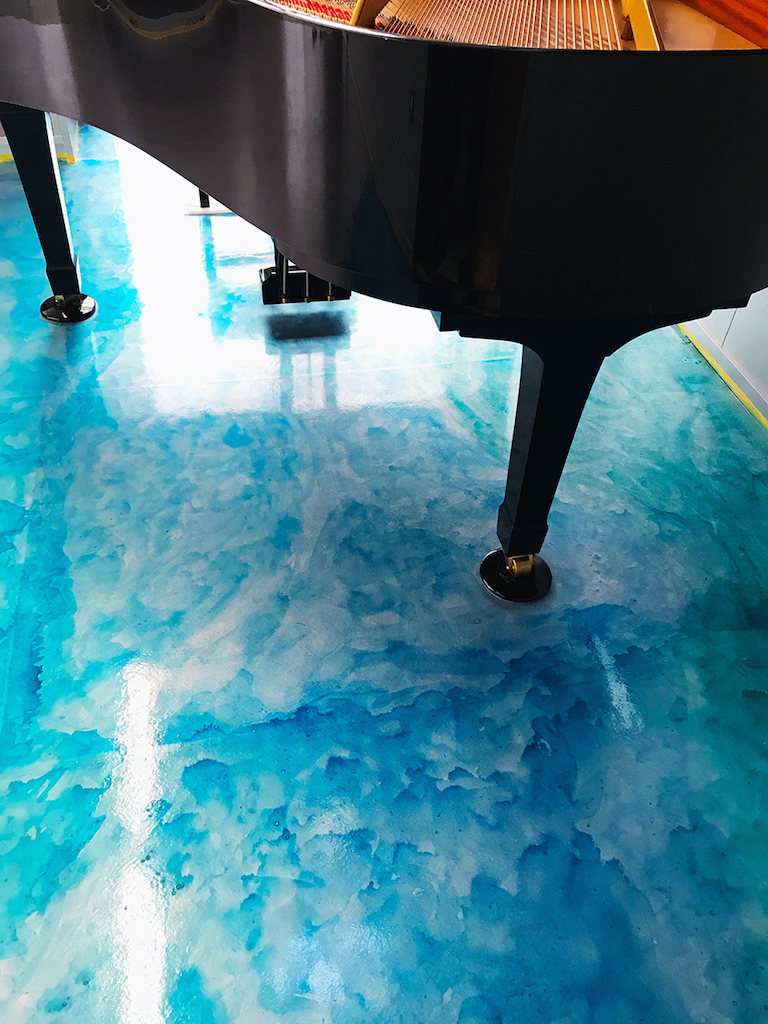

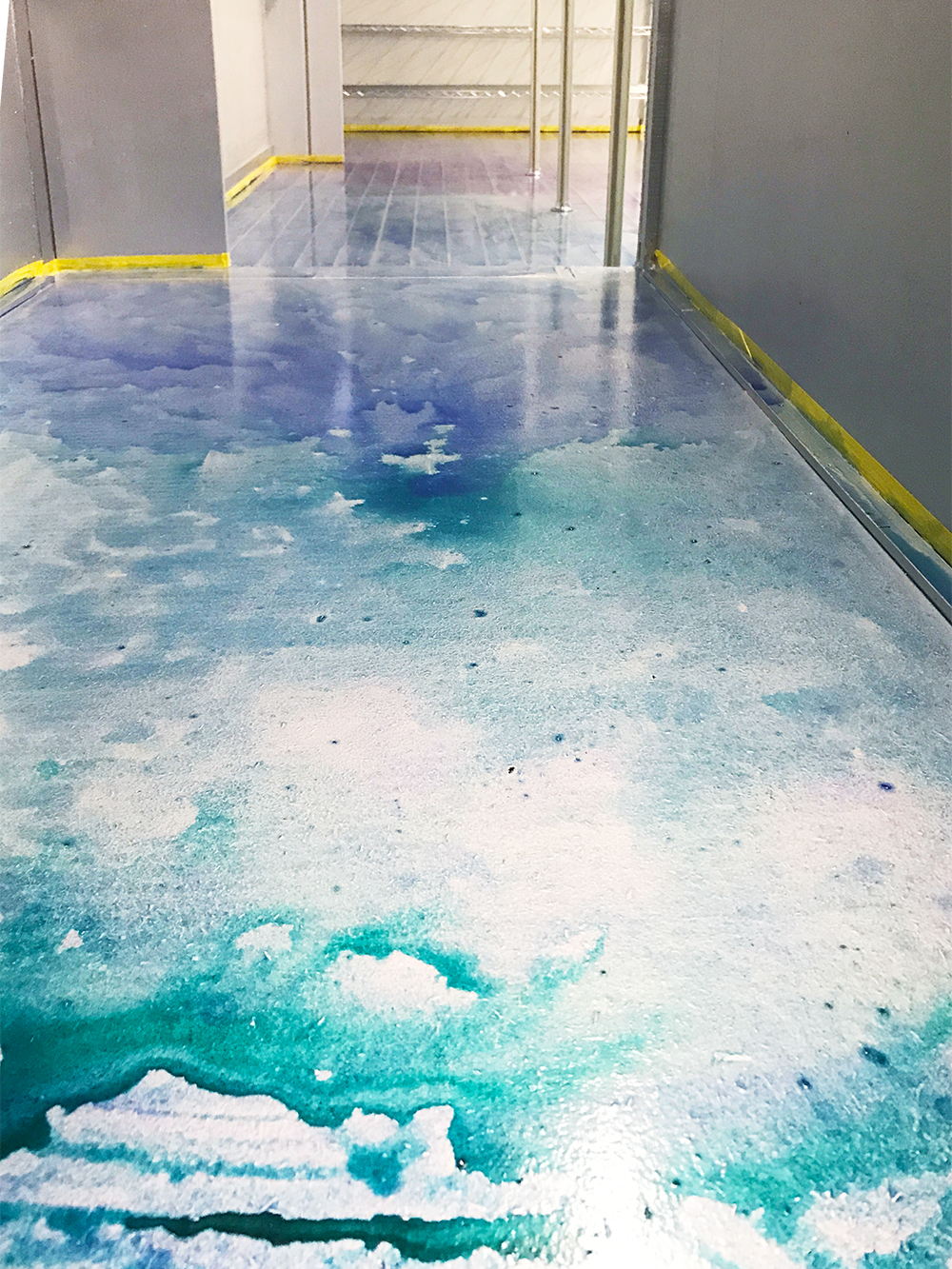

このプロジェクトの大きな特徴は、彩色。リノベーションにあたり、建物の内部は、いったんすべてを銀色に塗り込めます。上写真は、3階のクローゼットにシルバー塗装を施した状態です。

そして、床や窓枠下面など「上を向いた面」に抽象的な着彩を施すことで、時々刻々と移り変わる日光や照明の光が、色を伴って壁や天井に乱反射されるのです。

何かがヴェールの下に隠されている、目に見えているものも実体なく定まらない。

幻のような、存在の不確かさをテーマにした建築です。

現在、建築の内外装の工事が進んでおり、外構と植栽の具体的な設計をしている段階です。

私の知る限り、建築史上前例のない塗料の調合や描画技法の実験開発、絵画的な繊細さも要求されるこの屋内の塗装工事は、私と副代表の松島を中心に、乙庭スタッフ一同で鋭意自主施工しております。

今回からシリーズで、本件の建築・植栽の設計者であり、施主であり、そしてこの家のかつての住人でもあった私の視座から、乙庭新社屋「覆」についてドキュメントしていきます。

私のこれまでの人生の暗部にも足を踏み入れた計画案なので、私にしか書けないことも多くあります。このシリーズでは、私見たっぷりでヴェールの内側をチラッとずつお見せしていきたいと思います。

覆というだけに、いろいろなものがヴェールの中に閉じ込められ、封印されてもいて、分からずじまいのことも大いにあるかと思います。ですが、それでよいのです。なにかドロドロとした真相を覆い隠した表層ににじみ出る、そこはかとない神秘を設計した建築なので、そんな感想を抱いてもらえれば、と思います。

また、2019年3月から開催される、世界の建築家による住宅建築最新プロジェクト展にも、本プロジェクト「覆」が出展されます。こちらは、建築作品として、模型や図面・テキストなど、まとまった資料でプレゼンテーションされる初の機会となります。

本記事の最後に、展覧会とそれに合わせて発行される展覧会特集号の建築雑誌の案内も掲載しています。ぜひ本シリーズ連載と併せて、展示会・掲載誌もチェックしてみてくださいね。

新社屋へのリノベ移転のあらまし

実はこの移転計画、以前から計画的に構想してきたことではなく、いくつかの理由があって昨年2月頃、突如として浮上しました。

正直なところ、2018年の初めには、現在の群馬県高崎市の乙庭店舗(兼住まい)から移転する予定もなく、1年後に実家の床に抽象画のような着彩塗装をしているなんて、考えてもいませんでした。

群馬県高崎市にある、現在の乙庭店舗が入居している賃貸集合住宅「萩塚の長屋」も、生物建築舎の藤野さんが建築設計、私が中庭植栽と設計を担当させていただいた作品です。

私にとっても藤野さんにとっても、キャリア初期の代表作の一つで、2011年の竣工と同時に 「ACID NATURE 乙庭」もここで起業・開店したので、私自身、とても愛着のある建築でもあります。

ただ、内外装がコンクリート打ちっ放しの建築は、とてもカッコいいのですが、夏冬の暑さ寒さが厳しいんですね。特に2018年1~3月は例年にない寒さで、正直、身体にこたえました。

私ももう若くはなく、これから年齢を重ねていくにつれ、毎年の暑さ寒さは徐々に身体的な負担が重くなってくるだろうということで、将来的な移転を考え始めました。

また、開業して8年。攻めたセレクトの植物販売だけでなく、植栽デザインや自著出版など、いろいろなチャレンジ・経験もさせていただき、この場所からできる園芸界や建築と植栽のあり方への提言や発信の多くを成し遂げられたかなという思いもあり、移転を機に、これから先の人生のベクトルを変え、さらに新しいステージへと駒を進めたいとも思いました(園芸の仕事は辞めませんのでご安心ください)。

おおむね先が見通せて、安定しているけど変化のない人生よりも、時には大きな場面転換がある人生のほうが刺激的でしょう! たぶんそのほうが私らしいのです。

移転のことに想いを巡らせ始めた矢先、お隣の前橋市にある私の実家が空き家になってしまい、この家を再生させて次のステージにすることを決意しました(床暖房完備!)。

灰色の記憶の象徴を

彩りのある未来へ

10年ほど前に父が亡くなってから、実家には母だけで住んでいたのですが、高齢者の一人暮らしには3階建ての事務所兼住宅であったこの家は大きすぎるため、小さな家が今も残っていて旧知の友達も多い故郷に戻ったのです。そして、かつての私の実家は、誰もいない家になってしまいました。

以前この家で過ごしていた頃のことは次回以降で書いていこうと思いますが、この家での記憶は、私にとっては「全てが灰色に見える」ような、人生において最も苦く暗いものでした。

しかし、いつまでも灰色の記憶を消えない沁みのように心の片隅に残しておくよりも、決意を固めてここで過去とも決着し、彩りのある未来を目指すことにしたのが、今回の改修移転の経緯です。

建築家 藤野高志さんとの共同設計プロジェクト

改修に当たっては、設計を建築家の藤野高志/生物建築舎さんにお願いしました。

私自身、藤野さん設計の集合住宅に10年近く暮らしてきたご縁もありますし、藤野さんが建築設計を、私が植栽設計をした生物建築舎さんの事務所、「天神山のアトリエ」(2010年竣工)が、お互いの初期キャリアの代表作となったこともあり、8年の月日を経て、私たちがこの8年間にそれぞれどんな変化を遂げ、平成から次の時代を迎えようとしている2018~19年現在、そして未来に向けて何を考えているのかを表現してみたかったのです。

私の気持ちの中で、本作「覆」は、植栽家人生の中期代表作となるであろう、緊張感と熱量をもって立ち向かっているプロジェクトです。

打ち合わせをしていく中で、私自身、大学で建築デザインを専攻していたこともあり、本プロジェクトでは私も建築設計者として、コンセプト立案やプランニングなどのお手伝いをすることとなり、2018年春から、いろいろな案の検討を重ね、計画をまとめていきました。

建築展「GA HOUSES Project 2019」のお知らせ

乙庭新社屋(建築作品としての名称「覆」)も含め、国内外の有名建築家による最新の住宅プロジェクトの模型や図面などが展示される建築展「GA HOUSES Project 2019」が、東京都渋谷区のGAギャラリーにて開催されます。

展覧会の開始に合わせ、3月下旬には 建築雑誌「GA HOUSES Project 2019」でも、 出展作品をまとめた特集号が発売されます。

ぜひ会場や誌面にて、多くの方にご高覧いただけたら幸いです。

【展覧会情報】

展覧会期:2019/3/23(土)~6/2(日)予定

場所:GAギャラリー

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-12-14

最寄の交通機関:

東京メトロ副都心線 北参道駅 (徒歩2分)

JR/都営地下鉄大江戸線 代々木駅 (徒歩10分)

掲載誌:「GA HOUSES Project 2019」3月下旬発売予定

「ここでの過去を振り返る欲求も必要性もない

『過去の乗り越え方』と『定まらなくとも光と色のある未来』を設計した

設定したという方がしっくりくるだろうか」

(太田敦雄 植栽家 1970 – )

併せて読みたい

・乙庭Styleの植物5「新感覚なドライガーデン素材! ベスコルネリアをご存じですか?」

・乙庭 Styleの建築と植栽のリノベーション1【植栽・前編】「6つの小さな離れの家」

・槇谷桜子の古民家グリーン・リノベーション「キッチンを癒し空間に」

Credit

写真&文/太田敦雄

「ACID NATURE 乙庭」代表。園芸研究家、植栽デザイナー。立教大学経済学科、および前橋工科大学建築学科卒。趣味で楽しんでいた自庭の植栽や、現代建築とコラボレートした植栽デザインなどが注目され、2011年にWEBデザイナー松島哲雄と「ACID NATURE 乙庭」を設立。著書『刺激的・ガーデンプランツブック』(エフジー武蔵)ほか、掲載・執筆書多数。

「6つの小さな離れの家」(建築設計:武田清明建築設計事務所)の建築・植栽計画が評価され、日本ガーデンセラピー協会 「第1回ガーデンセラピーコンテスト・プロ部門」大賞受賞(2020)。

ガーデンセラピーコーディネーター1級取得者。(公社) 日本アロマ環境協会 アロマテラピーインストラクター、日本メディカルハーブ協会 ハーバルセラピスト。

庭や植物から始まる、自分らしく心身ともに健康で充実したライフスタイルの提案にも活動の幅を広げている。レア植物や新発見のある植物紹介で定評あるオンラインショップも人気。

「ACID NATURE 乙庭」オンラインショップ http://garden0220.ocnk.net

「ACID NATURE 乙庭」WEBサイト http://garden0220.jp

建築設計/藤野高志

「生物建築舎」代表。建築家。東北大学工学部建築学科卒業後、東北大学大学院 都市・建築学 博士前期課程修了。清水建設株式会社 本社設計本部勤務後、はりゅうウッドスタジオを経て、2006年に「生物建築舎」を設立。東北大学、お茶の水女子大学、前橋工科大学、東洋大学、武蔵野大学などで非常勤講師をつとめる。「天神山のアトリエ」が2013年日本建築学会作品選集新人賞、「鹿手袋の物語」が2018年にLOCAL REPUBLIC AWARD入賞など受賞歴多数。

「生物建築舎」WEBサイト https://sites.google.com/site/ikimonokenchiku/

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【ファイナル審査を迎え…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

宿根草・多年草

毎年咲かせるラナンキュラス・ラックスの秋ケア完全ガイド|植え替え・株分け・夏越しの見…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

-

ガーデン&ショップ

【秋バラが本格的に開花!】煌めくクリスマスの雰囲気を先取り「横浜イングリッシュガーデ…PR

希少なアンティークローズから最新品種まで、国内外でも屈指のコレクション数を誇る「横浜イングリッシュガーデン」は、秋に色香を増すバラも続々開花が進んでいます。11月4日(火)からは、季節を先取りしてクリス…