- TOP

- 花と緑

- おすすめ植物(その他)

- 【春の庭づくり】ローメンテナンスでOK! 植えっぱなしで楽しむ春咲き球根<前編>

【春の庭づくり】ローメンテナンスでOK! 植えっぱなしで楽しむ春咲き球根<前編>

Inna Giliarova/Shutterstock.com

まだまだ寒い早春の日に、ほかの花よりも一足早く咲く球根花は、春の訪れを知らせてくれる存在。冬枯れの景色の中に彩りを加えるその姿は、これから訪れる春爛漫の季節を予感させてくれます。「グリーン・ショップ・音ノ葉」のローズアドバイザーで、数々の文献に触れてきた田中敏夫さんが、身近なガーデンプランツをご紹介するこの連載で今回取り上げるのは、植えっぱなしでも毎年楽しめる、丈夫で育てやすい春咲き球根。各品種の特徴のほか、育種の過程や名の由来、文献・絵画に登場する関連エピソードなどもご案内します。

目次

春の訪れを告げる早春の球根花

球根類は、冬越しした草花に先駆けて春まだ浅い時期から開花するものが多く、春の到来を実感させてくれます。

早咲きでよく知られているのは、クロッカス、早咲きスイセン、早咲きアイリス。追いかけて咲くのがムスカリ、アネモネといったところでしょうか。温暖地では4月に入れば、チューリップ、スイセン、スパニッシュ・ブルーベル、ダッチアイリス、スノーフレーク、イフェイオン(ハナニラ)などが開花します。

春咲き球根類の開花期間は1週間ほどと短いものが多いのが残念ですが、秋のうちに芽を出していたオルラヤ・グランディフローラなど耐寒性のある一年草や、越年した宿根草が追いかけるように花開き、春爛漫の季節がやってきます。

秋口から数多い球根類が販売されていますが、植えっぱなしで楽しめるものはそれほど多くはありません。そんな“ウエッパ”球根を、いくつかご紹介しましょう。

春を告げる早咲き種

クロッカス(Crocus:アヤメ科クロッカス属)

クロッカスは開花が早く、雪国でも残雪を割って開花する様子が伝えられるなど、早咲き球根の代名詞として知られています。植えっぱなしでどこに植えたか忘れていても、当たり前のように春先に開花してくれます。

香料の原料となるサフランとよく似ていて、ヨーロッパでは“春咲きサフラン”と呼ばれていた時代もあったようですが、現在は、春咲き種を“クロッカス”、秋咲き種を“サフラン”と呼んで区別しています。

クロッカス自体にもいくつか原種があり、黄色花種とブルーやパープル花種は本来別の原種ですが、交配が積み重なり、現在、事実上区別がつかなくなっています。

クロッカスという名称は、ギリシャ語でサフランを意味する‘krokos’から来ています。香料や染料として3千年に及ぶ栽培の歴史があるというサフランですし、すでに初期の時代から栽培向けに選別が進み、原種本来の性質は失われたため、結実することはありません。そのため、増殖は球根の分球など栄養系の栽培に限られています。

サフランという名称自体もラテン語‘safranum’から来ているようですが、名前の由来は分かっていないようです。

なお、大きめの白花を咲かせる‘ジャンヌ・ダルク(Jeanne d’Arc)’など、ヴェルヌス(C. vernus)系のものには、通常種より2週間から1カ月近く遅れて咲くものもあります。

歌人である寺山修司(1935-1983)が女優、九條今日子と新婚生活を始めた頃の歌、

きみが歌うクロッカスの歌も新しき家具の一つに数えんとする

(『血と麦』1962)

は、華やかな新婚生活と春早くに咲きそめるクロッカスとが共鳴し、とても新鮮に響きます。

早咲き種に少し遅れて開花する球根

ムスカリ(Muscari:キジカクシ科ムスカリ属)

ムスカリはクロッカスとともに早咲き球根の代表種ですが、実際には1~2週間ほど遅れて咲くことが多いように思います。

50種ほどの原種が知られていますが、ブドウのように丸い花が連なるアルメニアカム(M. armeniacum)を元品種とする園芸種が多いようです。

クロッカスとムスカリの2つを混栽した庭で、同時に咲いている景観を楽しむためには、ご紹介した遅咲きのヴェルヌス系白花クロッカスと合わせるのがよいでしょう。

アネモネ・コロナリア(Anemone coronaria:キンポウゲ科アネモネ属)

アネモネについては、原種アネモネ・コロナリア(A. coronaria)を交配親とした、大輪・多弁となる園芸種が多く出回っています。幾種類か試してみましたが、植えっぱなしだと千葉北西部では6~7月の高温多湿時に溶けるように枯れてしまうことが多いので、現在では多弁種は植えないようにしています。

アネモネ・フルゲンス(Anemone fulgens:キンポウゲ科アネモネ属)など

最近、コロナリアとは異なる原種パボニナ(A. pavonina)も出回るようになりました。高温多湿にもよく耐える丈夫さが魅力です。そのほか、原種交配種でパボニナによく似たフルゲンス(A. fulgens)も、シングル咲きで比較的丈夫な品種ですし、派手さはないのでかえって好ましく感じています。草丈も30cmに満たないことが多く、控えめで清楚な印象を受けます。

フルゲンスには白のほか、ピンク、ラベンダー、パープル、赤など多くの花色があるのですが、青いシベとのコントラストが美しい白花が気に入っています。

アネモネは開花後、紡状の種子ができ、秋口に破裂すると綿毛に包まれた種子が風を受けて飛んでいきます。この様子を観察していた自生地(ヨーロッパ南部)の人たちは、ギリシャ語の風を意味するアネモス(anemos)と命名したといわれています。

自生地でよく見られるのは、赤花のアネモネ・コロナリアです。

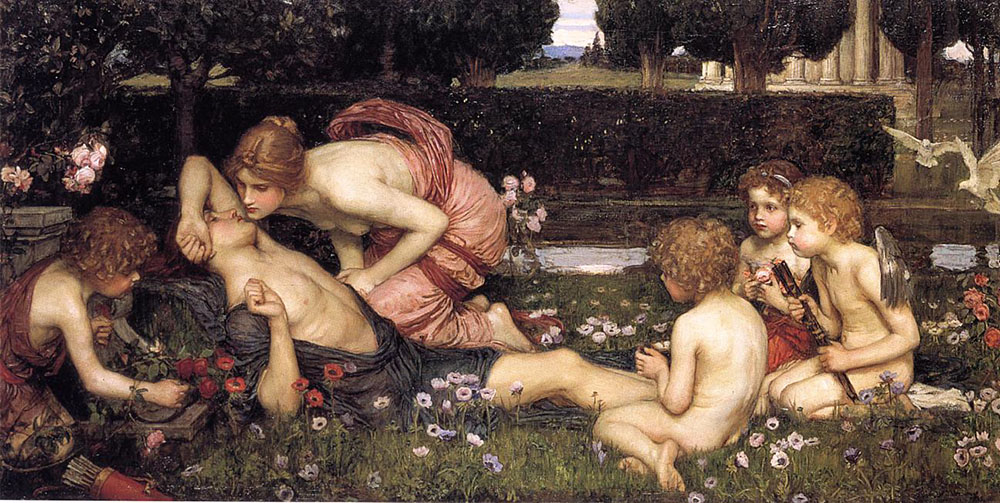

ギリシャ神話に、こんな言い伝えがあります。

美しい少年、アドニスは女神アフロディーテ(ヴィーナス)に深く愛されていました。アフロディーテの夫、軍神アレースはこれを知ると嫉妬に狂い、猪に変身し、牙でアドニスを突き殺してしまいました。アドニスの傷口から流れ出た血から、アネモネが生じました。それゆえに、アネモネは血の色に咲くようになったということです。

春、爛漫と咲き誇る球根

チューリップ(Tulipa:ユリ科チューリップ属)

鮮やかな花色で春を彩るチューリップですが、数えきれないほど多くの品種があります。

多くのチューリップは1シーズンだけきれいに咲き、翌年、葉は出るけれど開花しなかったり、開花しても1年前の美しい花姿を再び見せることはないため、春を待つ人々をがっかりさせることがあります。

植えっぱなしのまま毎年多くの花を咲かせる丈夫な園芸種は、最近でこそ出回り始めましたが、まだ広くいきわたっているわけではありません。

それでも、毎年開花が期待できるものがあります。“原種系”と呼ばれるものですが、花も草姿も小さめです。しかし、それがかえって庭ではほかの草花との調和がよくとれるように思います。

原種チューリップの分類

原種チューリップは4亜種75種ほどあるとされています。チューリップ(tulip, tulipa)という名称はトルコ語でターバンを意味する“tulbend”に由来するとのことです(“Missouri Botanical Garden”)。

原産地は、トルコを中心として東は中東と中央アジア地域、西はポルトガル、地中海沿岸と北アフリカに分布しています(『チューリップの文化誌』、シーリア・フィッシャー、2017)。

チューリップの亜種は次の通りです。

- Div.1 クルシアナ(Clusianae :4 species)

- Div.2 オリティア(Orithyia :4 species)

- Div.3 ツーリパ(Tulipa :52 species)

- Div. 4 エリオステモネス(Eriostemones:16 species)

市場で出回っている原種系チューリップはクルシアナ系のものが多いです。

よく見かける品種をいくつかご紹介しましょう。

‘シンシア(Cynthia)’

花弁外は鈍色の赤、内はクリーム。開花期間がチューリップとしては長め。

‘レディ・ジェーン(Lady Jane)’

外は縞模様の淡いピンク、内は白。

‘チンカ(Tinka)’

外は赤とイエローの縞、内はイエロー。

これらの原種系チューリップは、いずれも15球以上群生させるのがおすすめ。庭を美しく飾ってくれます。

チューリップにまつわる民話など

イスラエルには、亡くなった恋人を追って飛び降り自殺した青年の血から、赤く花咲くチューリップが生まれたという民話があります。

また、オランダにもよく知られた伝説があります。かつて、3人の騎士が美しい少女を妻に迎えようと、競ってプレゼントを渡しましたが、困り果てた少女は花の女神フローラに頼んで自身を花の姿に変えてしまった、というものです。騎士たちのプレゼントであった王冠は花に、剣は葉に、そして財宝は球根になったとのことです。

チューリップの花から生まれた小さなお姫さまのお話、アンデルセンによる童話『おやゆびひめ』もよく知られています。

また、『三銃士』『モンテクリスト伯』などで名高いアレクサンドル・デュマ(父)ですが、『黒いチューリップ』という作品があります。17世紀にオランダで生じたチューリップ・バブルを題材にした小説です。さすがにデュマ(父)。とても面白いので、未読の方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。

続きは『植えっぱなしで楽しむ春咲き球根<後編>』で。

Credit

写真&文 / 田中敏夫 - ローズ・アドバイザー -

たなか・としお/2001年、バラ苗通販ショップ「

記事をシェアする

新着記事

-

育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR

今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…

-

ガーデン

【秋の特別イベント】ハロウィン色&秋バラも開花して華やぐ「横浜イングリッシュガーデン…PR

今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、10月31日(金)まで「ハロウィン・ディスプレイ」…

-

ガーデン

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋の到来を知らせる9月…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…