「アケビ」ってどんな植物? 食べ方や自分で育てる方法をご紹介!

kazoka/Shutterstock.com

みなさまは「アケビ」ってご存じですか? おそらく聞いたことはあっても、育てたことがあるという方や、食べたことがあるという方は少ないのではないでしょうか。本記事では、アケビの育て方や収穫の時期、食べ方まで解説したいと思います。

目次

「アケビ」って何?

アケビというと「昔はよく食べていた」と言われることの多い食材ですよね。今でも地方の地場産野菜を販売するスペースなどでは時期になると見かけることがあります。しかし、やはり目にする機会は少なく、「アケビって何?」と思う人も多いはず。ここではまずアケビとは何なのか、どんな種類があるのかについて解説したいと思います。

「アケビ」は果物!

アケビは、アケビ科のつる性落葉低木の一種です。学名をAkebia quinateといい、日本各地の低山地の日向に自生しています。

アケビの食用部分はどこでしょう。アケビは木になることから、果実です。熟すと果皮が割れて、黒い種子がたくさん入っていることが分かります。それら種子を覆う白いゼリー状の果肉が可食部です。種子ごと一緒に食べることになりますが、種子は硬いので吐き出しましょう。可食部はほんのり甘く、滋養強壮にも効果があるといわれています。また果皮も炒め物や揚げ物などに利用できます。ほろ苦い大人の味で、利尿や腎臓炎の予防などにも効果があるとされています。

どこで手に入る? 産地と旬は?

アケビ自体は本州以南の低山地に自生しています。特に東北地方や山形の山中などに多く、商業栽培も盛んです。山歩きなどで、つるにぶら下がっているアケビの実を目にする機会もあります。取りたくなるかもしれませんが、私有地や植物採取の禁止区域の可能性もあるためよく確認しましょう。近年は旬である9月頃、栽培されたものが生鮮食品販売店などで売られることも増えました。旬が短いので、食べてみたい場合は直接お店などに問い合わせることをおすすめします。

アケビの種類

日本に自生するアケビはアケビを含め2種、その交雑種と思われるものが1種あります。ここではアケビの種類と、その特徴や食べ方について解説したいと思います。

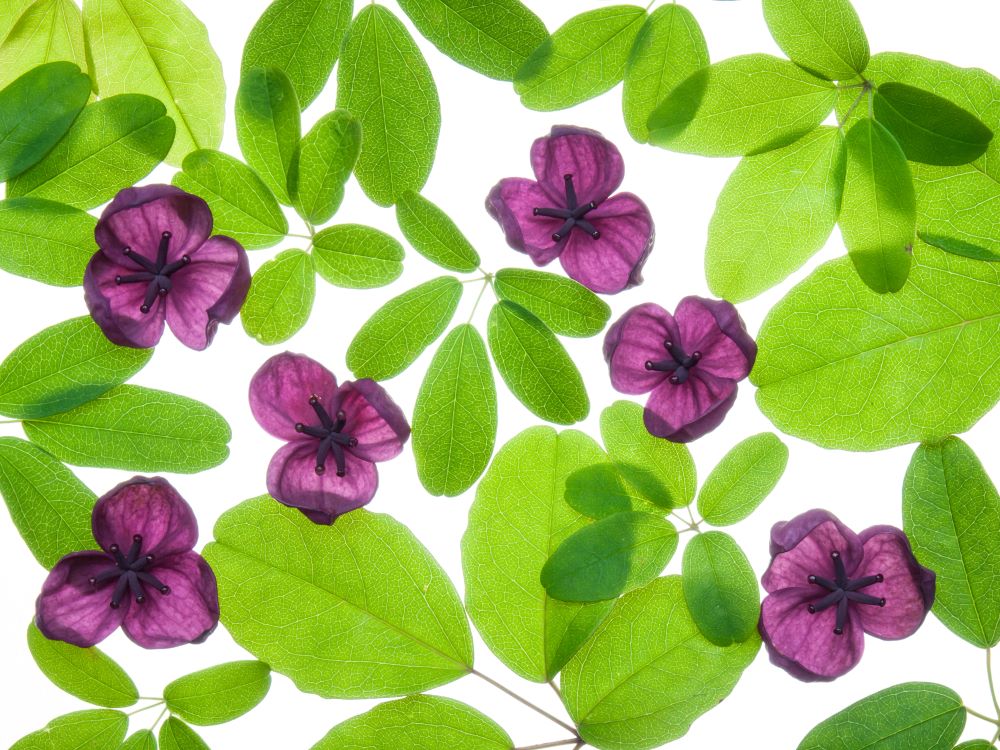

ミツバアケビ(三つ葉あけび)

アケビの中では耐寒性が強く、北海道でも栽培可能なつる性の落葉木本です。名前の通り葉が鋸歯のある3つの小葉に分かれています。他のアケビに比べ果実部が大きく、甘みも強いため、食用としては一番よく用いられている種です。花期は4~5月で紫色の花を咲かせます。雌雄同株ですが、花は雄花と雌花に分かれた雌雄異花です。

ゴヨウアケビ(五葉あけび)

アケビとミツバアケビの自然交雑種です。名前の通り、5つのわずかな鋸歯のある小葉に分かれた葉を持ちます。アケビも5つの小葉に分かれていますが、葉には鋸歯がない点で見分けられます。また花もアケビと比べると紫色が強く出ます。花期は4~5月で紫色の花を咲かせます。雌雄同株ですが、花は雄花と雌花に分かれた雌雄異花です。

白アケビ

バナナアケビともいい、アケビの変種で白い花を咲かせ、果実も色付きません。食用としてはもちろんですが、涼やかな白い花は園芸的にも観賞価値が高いため人気があります。

美味しいアケビの選び方

アケビの実は、熟すと果皮が緑色から紫色に変わり膨らんできます。さらに完熟すると実が縦にぱっくりと割れ、中の果実が見えるようになります。購入する場合は、果皮の表面がよく色付き、みずみずしくハリのあるものを選びましょう。全体的にふっくらとした形で、持ったときに重みがあるもののほうが実の詰まりもよく美味しいです。

アケビはどこを食べるの?

果実部分はもちろん、果皮や新芽も美味しく食べることができます。ここでは各部分の美味しい食べ方について解説します。

実の食べ方

そのまま食べてももちろん美味しいのですが、皮を取り除いたアケビを氷砂糖と焼酎で漬け込み「アケビ酒」とすることもあります。美肌効果や疲労回復、免疫力の向上といった作用が期待できます。また種子を取り除き、冷凍してシャーベットやアイスクリーム、ムースなどに加工しても美味しいです。

果皮の食べ方

果皮は生食では苦みが強すぎるのですが、細切りにしたあとアク抜き処理をすると、苦みが抑えられて食べやすくなります。またきんぴらなどの炒め物やてんぷらなどの揚げ物にすると、ほのかな苦みがアクセントとなり美味しく食べることができます。

新芽の食べ方

4月頃、芽吹きの時期のミツバアケビの新芽はほのかな苦みがありますが、お浸しや炒め物などにして食べることができます。日本海側の地域では春の味として人気のある食材です。

栄養はあるの? ビタミンとカリウムが含まれている!

アケビはさまざまな栄養素を含んだ健康食材です。栄養成分はビタミンC、葉酸、カリウムなど。果実部分にはイチゴと同じくらいのビタミンCが含まれ、風邪の予防や美肌効果が期待できます。また果皮部分には高血圧を予防するカリウムが多く含まれています。

アケビを自宅で育ててみよう

食用としても園芸素材としても魅力のあるアケビ、育ててみたくありませんか? ここでは自宅で育てる場合の栽培方法について解説したいと思います。

栽培環境

暑さ寒さに強く、日本各地の半日陰から日当たりのよい場所に自生している植物なので、真夏の直射日光に晒されたり、長期の霜や凍結など、極端な状況以外では容易に栽培できます。

水やり・肥料

成長期のアケビは乾燥にやや弱い面があるため、こまめに水やりをしましょう。地植えの場合でも植え付け後しばらくは水やりを1日1回は行いましょう。夏など特に土壌の乾燥が気になる場合は1日2~3回行うようにしましょう。冬は葉を落とし休眠期に入るため、地植えの場合、水やりは控えましょう。鉢植えの場合は1週間に1回程度で大丈夫です。用土が乾ききる前に与えてください。

肥料は春と秋の収穫後に与えます。果樹用の有機配合肥料や化成肥料がよいでしょう。ただし6~7月の施肥は果実の品質に影響するので控えましょう。

用土

用土は水はけと水もちのよい配合にしましょう。地植えの場合は植え付け面積より1回りほど広い部分に赤玉土と腐葉土をすき込みましょう。鉢植えの場合は7号鉢以上に植え付けます。鉢底石を敷き、用土は小粒の赤玉土と腐葉土を7:3程度で配合するとよいでしょう。

植え付け・植え替え

アケビの植え付けの適期は11~3月。地植えにする際は、あらかじめ土作りをしておいた場所に植え付けましょう。

地植えであれば、植え替えの必要はほとんどありません。移植を必要とする場合は、休眠期の11~2月に行いましょう。鉢植えの場合、成長に合わせて鉢のサイズを大きくする鉢増しを行います。若木であれば1年に2回、成熟した株の場合は生育も緩やかになるため、2~3年に1回程度で問題ありません。

剪定

アケビはつる性のため樹形が乱れやすく、年2回程度の剪定をする必要があります。まずは夏の成長期に伸びすぎたつるを整理しましょう。枝透かしといって、全体に日光が当たり、つるが他の木に絡んでしまうのを防いだり、風通しをよくして病害虫を予防できます。注意点として、この時期は花芽が付いているので、切りすぎないようにしましょう。2度目は冬の休眠期に行います。この時期はすでに翌年の花芽ができているので、その芽よりも先のつるの部分を整理しましょう。花芽は葉芽よりもふくらんでいて、摘まんだときに中身が詰まっている感じがあることから判別することができます。

受粉と摘果

アケビは雌雄異花ですが、1株では結実しない自家不和合性のため、収穫を目的とする場合は2株以上植えましょう。同一種ではないほうが実付きがよく、多くの収穫が期待できます。また人工受粉させるほうが確実で、成功すると1つの雌花の房あたり4~5個の果実が付きます。しかしそのままでは一つひとつの果実は小さくなってしまうため、大きくなる前に2~3個を残して残りは摘み取ります。その後果実の成熟具合を見ながら、最終的に大きいものを1~2個程度残すようにしましょう。

レアなフルーツ、アケビ! 自宅で育てて食べよう

以前は自生しているものを取ってきて食べることがほとんどだったアケビですが、近年は商業栽培も増えつつあり、品質も向上しています。スーパーなどでも購入できるようになりつつありますが、まだまだ見かけることの少ない果物ですよね。自宅で栽培できれば旬を逃さず味わうことができ、何より収穫までのアケビの果実の成長を楽しむことができます。大株に仕立てれば実りも多く、食べ方のさまざまな工夫もできることでしょう。みなさんもアケビの美味しさを体験してみてくださいね。

Credit

文/3and garden

ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。

【秋が旬】「アケビ」ってどんな植物? 食べ方をご紹介!

新着記事

-

宿根草・多年草

毎年開花! 人気の「ラナンキュラス・ラックス」を来春も美しく咲かせるコツ&最新おすすめ…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋深まる10月の庭】

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR

今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…