カブの正しい栽培方法を知ろう! 上手に育てるポイントも押さえよう

Matsumoto/Shutterstock.com

秋から冬にかけて旬を迎えるカブ。種まきから育てる根菜類で、秋から始める家庭菜園におすすめの野菜です。この記事では、カブの基本情報から育て方について幅広くご紹介していきます。菜園での育て方に限らず、プランターでの栽培方法についても詳しくガイドしますよ!

目次

カブについて知ろう

カブは、アブラナ科ダイコン属の根菜類で、根を収穫します。根菜類に属す野菜は、移植による根の変形を防ぐために、種まきから栽培をスタートすることになります。

カブの原産地は地中海沿岸地域、中央アジアで、寒さに強い性質を持っています。日本で栽培されてきた歴史は古く、縄文時代から親しまれてきました。歴史がある分地方品種も多く、全国に80種ほどがあるとされています。カブといえば白くて丸い根を想像しますが、種類によってその大きさには幅があり、直径5〜6cmの小カブ、10cmほどの中カブ、15cmを超す大カブがあります。ほかに赤カブ、扁平カブ、勾玉状になる津田カブなど多様です。家庭菜園で最も育てやすいのは、生育期間の短い小カブで、プランターでも栽培できます。

カブは漬物、炒め物、煮物、スープの具などに利用でき、和・洋・中いずれの料理でも活躍してくれます。カブの根には、消化酵素のジアスターゼやアミラーゼが含まれており、すずなと呼ばれる茎葉の部分には、カルシウム、鉄、カロテン、ビタミンC、ビタミンKなどを含みます。じつは根よりも茎葉のほうが栄養分は高いといわれているほどなので、捨てずにぜひ調理に使ってください。

栽培に適した時期・環境

カブの生育適温は15〜20℃で、冷涼な気候を好みます。暑さと乾燥が苦手で、寒さには強く、旬は秋〜冬です。したがって、おいしくてビギナーでも作りやすいのは、秋に種を播いて育てる「秋まき」です。

じつのところ、カブの栽培は春に種をまく「春まき」と、秋に種を播く「秋まき」とができ、年に2回の栽培が可能です。一般地を基準にすると、「春まき」は3〜5月に種を播き、5〜7月上旬に収穫。「秋まき」は8月下旬〜10月上旬に種を播き、10月下旬〜12月に収穫します。

年に2回の栽培が可能なかぶですが、連作(同じ場所で同じ種類〔科〕の植物を育て続けること。土壌バランスが崩れて生育障害が起きやすくなる)を嫌う性質を持っています。そのため、かぶが属するアブラナ科の植物を1〜2年は育てていない場所を選びましょう。

畑の準備と種まきについて

根菜類に属すカブは、移植ができないので種まきからスタート。畑の準備はその2〜3週間前に行い、有機物などが分解されて土が熟成するのを待ちます。ここでは、土作りのポイントと種まきについてご紹介します。

土作り・肥料

【菜園】

種まきの2〜3週間以上前に、苦土石灰を1㎡当たり100〜150g散布し、よく耕して土に混ぜ込んでおきます。さらに植え付けの1〜2週間前に、1㎡当たり堆肥2〜3ℓ、化成肥料(N-P-K=8-8-8)約100gを全面に散布し、よく耕して平らにならしておきましょう。

【プランター栽培】

野菜の栽培用にブレンドされた市販の培養土を利用すると便利です。

種まき

カブの種まき適期は、「春まき」は3〜5月、「秋まき」は8月下旬〜10月上旬です。

【菜園】

土作りをしておいた場所に、幅約60cm、高さ約10cmの畝を作ります。畝の長さは作りたい量や広さに応じて自由に決めてかまいません。この畝に、2列の種まき用の溝をつけます。溝の間隔(条間)を20cmあけて、園芸用の支柱を押し当て、深さ1〜2cmのまき溝をつけます。そのまき溝に、1cm間隔で株の種を播いていきましょう。溝の両側から土を寄せて薄く土を種にかぶせ、軽く手のひらで押さえます。最後に、はす口をつけたジョウロを使い、高い位置からやわらかな水流でたっぷりと水やりをしましょう。

【プランター栽培】

小カブの品種を選べば、プランターでも栽培することができますよ!

標準サイズのプランターを準備。底穴に鉢底ネットを敷き、底が見えなくなるくらいまで鉢底石を入れ、その上に野菜用にブレンドされた培養土を入れます。水やりの際にあふれ出さないように、ウォータースペースを鉢縁から2〜3cm残しておきましょう。園芸用支柱などを使い、手前と後ろに10〜15cmほどの間隔をあけて2本のまき溝をつけます。溝の深さは1cmほどが目安です。小カブの種を1cm間隔で播き、溝の両側から土を寄せて薄く種にかぶせ、軽く表土を手で押さえます。最後に、はす口をつけたジョウロを使い、高い位置からやわらかな水流で鉢底から流れ出すまでたっぷりと水やりしましょう。発芽までは乾燥させずに管理することがポイントです。

発芽・間引きについて

かぶの栽培では、種を多めに播いて成長とともに間引きを繰り返しながら育成します。間引いた苗は、味噌汁やスープの具などに利用できますよ! ここでは、発芽から間引きの栽培プロセスについて解説していきます。

発芽・間引き

【菜園・プランター栽培ともに】

双葉が出揃ったら、3cm間隔になるように間引きます。葉が傷んでいるものや、弱々しく生育が悪い苗を選んで抜き取ります。

本葉が2〜3枚ついたら、5〜6cm間隔になるように間引きます。がっしりと締まって勢いのある苗を残しましょう。この時、追肥(菜園では化成肥料を1㎡当たり約30g、プランターでは約10g)を周囲にばらまき、土によくなじませて株元に土を寄せておきましょう。

本葉が4〜5枚ついたら、10〜12cm間隔になるように間引きます。この時、2回目の間引きの時と同様に、追肥と土寄せをしておいてください。

間引きをする理由

カブは移植ができないために、園芸用トレイなどで育苗せずに、菜園やプランターに直接種を播いて栽培する必要があります。そのため、発芽が揃わなかったり、幼苗のうちに虫に食われたりと、それなりにリスクが高くなるわけです。そのため、多めに種を播いておき、共に競わせながら成長を促します。成長と共に適切な株間を保つように、間引きながら育成して、より健やかな苗を残すのです。「間引き」の作業が遅れると、葉ばかりが茂って根が育たないので、適切なタイミングを逃さずに行いましょう。

水やり

【菜園】

発芽後は、地植えの場合は地中から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、雨が降らず乾燥が続く場合は水やりをして補いましょう。

【プランター栽培】

日頃から水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がだらんと下がってきたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。

追肥・中耕・土寄せについて

【菜園・プランター栽培ともに】

発芽・間引きの項目でのべたように、2回目と3回目の間引きを行うタイミングで、追肥と土寄せを行います。量は前項を参照してください。この時、苗の周囲を軽く耕す「中耕」の作業を行っておきましょう。土は降雨や水やりが繰り返されると、かたく締まった状態になります。周囲を軽く耕すことで、土中に空気が送り込まれて根の生育がよくなります。また、株元に土を軽く寄せる「土寄せ」の作業も大切です。かぶは根の張りが浅く、株元がぐらついていると根の形が悪くなることがあるので、土寄せをして株元をしっかりと支えましょう。その際、雑草が生えていれば抜いておきます。

病害虫について

【病気】

かぶに発生しやすい病気は、根こぶ病、白さび病などです。

根こぶ病は、カブの根にこぶが作られていびつな形になる病気で、症状が進むと枯死してしまいます。糸状菌の発生による土壌伝染病で、アブラナ科の植物を宿主とするので、連作を避けることが大切です。アブラナ科に属す野菜は、カブのほかにダイコン、ハクサイ、キャベツ、ブロッコリーなどがあり、1〜2年以内にこれらの野菜を育てていた場所でかぶの栽培を始めると、発症しやすくなるので注意してください。

白さび病も、糸状菌による病気で、はじめは葉の裏面に白い斑点が現れ、次第に白い粉状のものに覆われていきます。雨が多い時期に発生しやすいので注意しましょう。

どちらも発病した場合は、周囲に蔓延するのを防ぐために抜き取って処分します。

【害虫】

カブに発生しやすい害虫は、アブラムシ、アオムシ、コナガの幼虫などです。

アブラムシは、3〜10月頃に発生しやすくなります。2〜4mm程度の小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉について吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目も悪いので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。

アオムシは、モンシロチョウの幼虫です。葉裏などに卵を産み、孵化した幼虫は旺盛に葉を食害します。葉に穴があいているのを見つけたら、裏返して幼虫がいないか確認し、見つけ次第捕殺します。放置するとギョッとするほど大きくなり、葉脈のみを残して食べ尽くすほどの害を与えるので、早めの対処が大切です。

コナガの幼虫は、5〜10mmの小さなアオムシで、孵化した当初は葉の内部に潜り込み、大きくなると葉裏について食害します。表皮を残して食害する特徴があります。葉に穴があき、ふんが落ちているようなら、葉裏などをチェックして捕殺しましょう。

アブラナ科に属するカブは、大変虫がつきやすい野菜です。でも、せっかく家庭で栽培するのですから、できるだけ無農薬で管理したいですよね。そんな時は、園芸用資材を上手に利用する方法があります。用意するのは、不織布と防虫ネット、園芸用支柱です。

不織布は、種を播いた直後に、畝にべたがけにして四方に土を盛って固定しておくと、幼苗を虫から守ることができます。ある程度苗が育ってきたら、不織布を外して防虫ネットの設置に切り替えましょう。園芸用支柱を畝の両端と中央あたりにアーチ状にして深く差し込み、防虫ネットを被せます。畝の両端で防虫ネットを結んで固定し、四方の裾に土を盛ってしっかりと固定。これで物理的に虫の侵入を抑えられるというわけです。プランター栽培でも同様に管理できます。虫が苦手な方は、園芸用資材を上手に使って防除するのがおすすめです。

カブの収穫の目安

カブは、収穫が近づくと根が太って地面にせり上がってくるようになります。小カブでは直径約5cm、大カブでは直径約15cmを目安に収穫。株元を持って一気に引き抜きます。収穫が遅れると、肥大しすぎて根が割れたり、スが入ったりして品質が落ちるので、適期のタイミングを逃さないようにしてください。葉を残しておくと水分が葉から蒸散されてしまうので、収穫したら、すぐに葉の部分を切り取りましょう。茎葉の部分も栄養価が高く、調理に利用できますよ!

よくある失敗集

ここでは、カブの栽培でよくある失敗をご紹介します。

【収穫したら根の形がよくない!】

カブは根を収穫する野菜です。畑に小石や異物などが混入していると、生育時に当たって変形することがあります。土作りの際には、よく耕して小石などを見つけたら取り除いておきましょう。とはいえ、根が変形していてもおいしく食べられますし、ユニークな形のカブは、家庭菜園ならではの楽しみでもあります。

【スが入っていた!】

収穫の遅れが原因と考えられます。根の内部がスカスカになって食感が落ちるので、適した時期に収穫するようにします。

【根が割れていた!】

これにはいくつかの原因が考えられます。

一つは、土壌の水管理がうまくいっていないこと。かぶは乾燥しすぎるのを嫌うので、雨が降らず乾燥が続く場合は水やりをして補います。ただし、いつも湿った状態にすると病気になりやすいのでNG。適した水分管理を心がけます。

もう一つは、適した時期に間引きを行っていないこと。かぶは間引きを繰り返して競合させながら育成しますが、早めに間引いたせいであまりに勢いよく育ちすぎると、根が割れる原因になるとされています。

最後に考えられるのは、収穫の遅れ。内部が肥大しすぎて割れてしまうので、早めの収穫を心がけましょう。

【表面が汚い!】

キスジノミハムシの食害が原因と考えられます。連作を避け、防虫ネットなどをかけておくとよいでしょう。傷がついたカブを食べても、問題はありません。

カブ栽培を楽しもう!

この記事では、カブの基本情報や栽培について、詳しくご紹介してきました。種まきからスタートして移植はしない、間引きながら育てる、適切に水を管理するなど基本さえ把握しておけば、順調に育って失敗することの少ないカブの一つです。ぜひ自身で育てた野菜を、食卓で味わってはいかがでしょうか。

参考文献/

『やさしい家庭菜園』 監修者/藤田智、加藤義松 発行/家の光協会 2006年3月1日第1刷

『別冊やさい畑 野菜づくり名人 虎の巻』発行/家の光協会 2009年2月1日発行

『はじめての野菜づくり コンテナ菜園を楽しもう』著者/藤田智 発行/日本放送出版協会 2007年5月25日発行

Credit

文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

宿根草・多年草

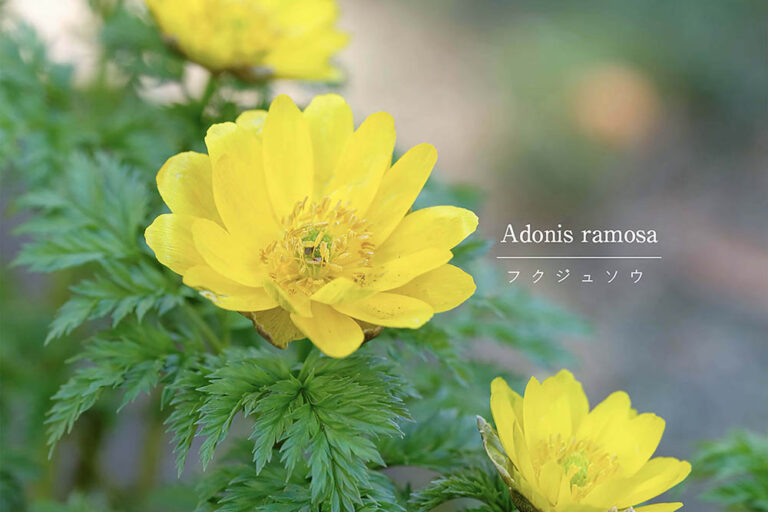

春を告げる縁起花「フクジュソウ」の品種バリエと育て方|夏越しや「株分け」のコツも解説

旧暦の正月頃に咲くことから「元日草」とも呼ばれるフクジュソウ。明るい黄色い花を咲かせ、一足早く春を告げる縁起植物として人気があります。日本に自生する植物ですが、中には朱金色の花を咲かせる珍しい種類も…

-

観葉・インドアグリーン

【開運ガーデニング】運気アップ! 置くだけで幸運を引き寄せる⁉︎ インドアグリーン5選

インテリアに取り入れるだけで、あなたの運気をぐんとアップさせてくれるのが「インドアグリーン」。風水などでも縁起がよいとされるインドアグリーンは、気分を軽くし、心も整えてくれるアイテムです。緑を生活に…