キャベツってどう育てる? 基本情報・育て方についてご紹介します!

redcarphotography/Shutterstock.com

キャベツは一年を通して青果店やスーパーに並んでいる、お馴染みの野菜。風味がよく調理の幅が広いこともあり、皆さんの家庭でも食卓に上ることが多いのではないでしょうか。ここでは、そんなキャベツにスポットを当て、基本情報や種類、栄養素や保存方法などのほか、家庭で栽培する方法を詳しくご紹介していきます。

目次

キャベツってどんな植物?

キャベツはアブラナ科アブラナ属の葉物野菜。生育初期は葉を広げていますが、葉数が増えるとともに植物ホルモンの働きによって、葉が立ち上がって巻き込みながら生育するようになります。このように葉を巻き込んで丸くなるものを結球野菜といい、ハクサイやレタスも同様です。

キャベツの原産地は地中海沿岸、ヨーロッパの湾岸地域。冷涼な気候を好み、生育適温は15〜20℃で、高温多湿を苦手とします。日本では明治時代に本格的に栽培されるようになり、昭和30〜40年代に一気に普及していきました。現在は日本中で栽培されており、一年を通してスーパーや青果店で手に入る、常備野菜の一つとして親しまれています。

キャベツの選び方

玉を押してみるとかたく締まっており、密に葉がついて重たいものがよいキャベツです。葉が青々として、切り口が白く、茶色味を帯びたり乾燥してひびわれたりしていないものを選びましょう。

キャベツの種類

キャベツは人気の高い野菜だけに、さまざまな種類があります。

まずは、季節による分け方。冬に収穫するキャベツは「寒玉」、春に収穫するキャベツは「春玉」と呼ばれます。「寒玉」はかたく締まって葉がしっかり巻いているため煮崩れしにくく、加熱料理向き。ふんわりと葉が重なる「春玉」は、水分をたっぷり含んでやわらかいので、サラダなどに向いています。

また、キャベツの形もさまざまで、球、甲高球、甲高楕円球、楕円球に分けられます。変わったものではタケノコ形もありますよ!

また、葉色にも注目してみましょう。グリーンキャベツと紫キャベツに分けることができます。紫キャベツは彩りとしてサラダに添えると、大変見栄えがよくなるので、一度は育ててみたいもの。紫の葉にはポリフェノールの一種であるアントシアニンが含まれています。

ちょっと変わり者も取り上げましょう。ちりめん系(サボイ系)は、葉全体が縮れている種類。芽キャベツはキャベツの変種で、頂部が結球する一般のキャベツとは異なり、脇芽が結球し、直径2〜3cmの小さなキャベツが茎に鈴なりにつきます。

家庭菜園向けのキャベツは多様に出揃っており、耐暑性、耐寒性、耐湿性、耐病性などに特化した品種や、トウ立ちしにくい品種などが開発されています。まずは「寒玉」向きなのか、「春玉」向きなのかをチェックし、種まきから収穫までの生育期間(早生、中生、晩生)や性質などを確認しておくとよいでしょう。

キャベツの栄養素

キャベツはビタミンCが多いほか、カルシウム、カリウム、ビタミンK、葉酸などが含まれています。また、キャベツに含まれるビタミンUは、胃もたれによいとされています。ビタミンは熱によって壊れやすいので、サラダなど生で食べるのがおすすめです。

キャベツの保存方法

キャベツの白い芯の部分をくりぬき、湿らせたキッチンペーパーを詰めます。ジッパー付きビニール袋に入れ、冷蔵庫で保存すると長くもちます。外葉から順に利用してください。冷凍したい場合は、調理に合わせたサイズや形に切ってからジッパーつき保存袋に入れて冷凍庫に。調理の際は、凍ったまま利用できます。

キャベツを使った料理

キャベツは生で食べられるので、細かく刻んでサラダに。千切りにすればトンカツなどの揚げ物との相性は抜群です。スープや炒め物の具材、ロールキャベツやお好み焼きなど、さまざまな料理に活用できます。

キャベツの育て方

ここまでは、基本情報や種類のほか、さまざまな角度からキャベツについてご紹介してきました。ここからは家庭菜園でキャベツを育てる実践編として、詳しい栽培方法について解説していきましょう。

栽培時期

家庭菜園でキャベツを育てる際には、春に種を播く「春まき」と、夏に種を播く「夏まき」があり、年に2回の栽培が可能です。一般地を基準にすると、「春まき」は2月下旬〜3月中旬に種を播き、6〜7月上旬に収穫。「夏まき」は7月中旬〜8月中旬に種を播き、10月末〜12月に収穫します。「春まき」は、生育期に病害虫が発生しやすいうえに、トウ立ち(開花)しやすく結球しない(葉が巻かない)ことがあるので管理が難しく、上級者向きです。「春まき」する場合には、暑さに強く、トウ立ちしにくい品種を選ぶ必要があります。一方、「夏まき」のほうがトウ立ちしにくいので栽培しやすく、家庭菜園のビギナー向きです。定植後は涼しい気候のほうが生育に適しており、味もよくなります。したがって、ビギナーの場合は「夏まき」からスタートするのがおすすめです。

年に2回の栽培が可能なキャベツですが、連作(同じ場所で同じ種類〔科〕の植物を育て続けること。土壌バランスが崩れて生育障害が起きやすくなる)を嫌う性質を持っています。そのため、キャベツが属するアブラナ科の植物を1〜2年は育てていない場所を選びましょう。

適した環境

日当たり、風通しのよい場所を好みます。適した土壌酸度はpH6.0〜6.5。酸性に傾いた土壌では病気が発生しやすくなるので、苦土石灰を散布して土壌改良しておきましょう。有機質に富む、水はけ、水もちのよいふかふかとした土壌を好むので、植え付け前に堆肥などの有機質資材を散布して土に混ぜ込んでおきます。

種まき・間引き

種まきからスタートするメリットは、輸送などによる苗への負担がかからず、環境に馴染みやすいことです。敷地が広くてたくさんの苗が欲しい場合には、コストカットにもなりますね。ただし、キャベツの苗は花苗店やホームセンターなどで入手できます。手軽に栽培したいなら、苗の植え付けからのスタートがおすすめです。「2〜3株あれば十分だから、苗の植え付けから始めたい」という方も、次項に進んでください。

種まきの適期は、「春まき」が2月下旬〜3月中旬、「夏まき」が7月中旬〜8月中旬です。まず、3号のポリポットに野菜用にブレンドされた市販の培養土を入れます。中央に植え穴をあけて種を4〜5粒ずつ播き、ごく薄く土をかぶせましょう。最後にはす口をつけたジョウロで高い位置からやわらかい水流でたっぷりと水やりをしておきます。発芽までは明るい半日陰で管理し、乾燥しないように適度に水やりをしましょう。発芽したら、3本残して間引き、日当たりのいい場所で管理を。夏まきの場合は、朝のみ日が差す東側など涼しい場所で管理するとよいでしょう。本葉が1〜2枚ついたら、比較的弱々しい苗を間引いて1本のみ残し、本葉が5〜6枚つくまで育苗します。

土作り

【菜園】

種まきの2〜3週間以上前に、苦土石灰を1㎡当たり約100g散布し、よく耕して土に混ぜ込んでおいてください。さらに植え付けの1〜2週間前に、畝の幅を60〜70cm取ってよく耕し、中央に深さ20〜30cmの溝を掘ります。畝の長さはつくりたい量や広さに応じて自由に決めてかまいません。1㎡当たり堆肥約2㎏、緩効性化成肥料(N-P-K=8-8-8)約100gを溝に均一にまいて埋め戻しましょう。さらに高さ10cmほどの畝をつくります。土作りは事前に行っておくことで、分解が進んで土が熟成し、植物の生育がよくなります。

【鉢栽培】

野菜の栽培用にブレンドされた市販の培養土を利用すると便利です。

苗の植え付け

苗の植え付け適期は、「春まき」が3月下旬〜4月中旬、「夏まき」が8月下旬〜9月中旬です。本葉が5〜6枚ついた苗を植え付けます。花苗店やホームセンターなどで苗を購入する場合は、節間が詰まってがっしりと締まった、勢いのあるものを選びましょう。

【菜園】

畝の中央に40〜45cmの間隔を取って植え穴を掘り、水をたっぷりと注ぎます。水が引いたら苗を植え付け、最後にたっぷりと水やりをしましょう。「夏まき」の場合は、暑い時期なので苗が日中の日差しで弱らないよう、夕方に植え付けてください。

【鉢栽培】

キャベツを鉢栽培する場合は、10号以上の大きな鉢を準備してください。底穴に鉢底網を敷き、底が見えなくなるくらいまで鉢底石を入れ、その上に野菜用にブレンドされた培養土を入れます。水やりの際にあふれ出さないように、ウォータースペースを鉢縁から2〜3cm残しておきましょう。中央に植え穴を掘って、苗を植え付けます。最後に底から流れ出すまで、たっぷりと水やりをしましょう。

水やり

株が蒸れるのを防ぐために株全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。真夏は気温が上がっている昼間に水やりすると、水がすぐにぬるま湯になって株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。

【菜園】

しっかり根づいて茎葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、水切れしないように管理しましょう。根付いた後は、地植えの場合は下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らない日が続いて乾燥しているようなら、水やりをして補います。

【鉢栽培】

日頃の水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。成長期を迎えてぐんぐん茎葉を広げるようになると、水を欲しがるようになります。気候や株の状態に適した水やりを心がけましょう。茎葉がしおれそうにだらんと下がってきたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。

肥料

【菜園】

2回に分けて肥料を施します。

1回目は本葉が10枚ついた頃に行います。緩効性化成肥料(N-P-K=8-8-8)を1㎡当たり30gを目安に、周囲に均一にばらまいて土になじませ、軽く株元に寄せておいてください。

2回目は、葉が巻き始め(結球をし始め)た頃に行います。緩効性化成肥料(N-P-K=8-8-8)を1㎡当たり30gを目安に、周囲に均一にばらまいて土になじませます。2回目の追肥では、雨などで流亡して低くなっている畝をもう一度つくり直すつもりで、周囲の土をしっかりと株元に寄せておきましょう。この時に雑草が生えていれば、抜いておいてください。

【鉢栽培】

苗の植え付けから約20日後と約40日後を目安に、2回に分けて追肥します。緩効性化成肥料(N-P-K=8-8-8)を1鉢当たり約10g株の周囲にばらまいて、軽く土になじませましょう。

注意したい病害虫

【病気】

キャベツに発生しやすい病気は、根こぶ病などです。

根こぶ病は、キャベツの根にこぶがつくられていびつな形になる病気で、症状が進むと枯死してしまいます。糸状菌による土壌伝染病で、アブラナ科の植物を宿主とするので、連作を避けることが大切です。アブラナ科に属す野菜は、キャベツのほかにハクサイ、カブ、ダイコン、ブロッコリーなどがあり、1〜2年以内にこれらの野菜を育てていた場所で栽培を始めると、発症しやすくなるので注意してください。

【害虫】

キャベツに発生しやすい害虫は、アブラムシ、アオムシ、コナガの幼虫などです。

アブラムシは、3〜10月頃に発生しやすくなります。2〜4mm程度の小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると植物の茎葉について吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目にも悪いので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。

アオムシは、モンシロチョウの幼虫です。葉裏などに卵を産み、孵化した幼虫は旺盛に葉を食害します。葉に穴があいているのを見つけたら、葉の裏に幼虫がついていないか確認し、見つけ次第捕殺します。大きくなるとギョッとするほどのサイズになり、葉脈のみを残して食べ尽くすほどの害を与えるので、早めの対処が大切です。

コナガの幼虫は、5〜10mmの小さなアオムシで、孵化した当初は葉の内部に潜り込み、大きくなると葉裏について食害します。表皮を残して食害する特徴があります。葉に穴があき、ふんが落ちているようなら、葉裏などをチェックして捕殺しましょう。

アブラナ科に属するキャベツは、大変虫がつきやすい野菜です。でも、せっかく家庭で栽培するなら、できるだけ無農薬で管理したいですよね。そんな時は、園芸用資材を上手に利用する方法があります。用意するのは、防虫ネットと園芸用支柱です。

園芸用支柱を畝の両端と中央あたりにアーチ状にして深く差し込み、防虫ネットを被せます。畝の両端で防虫ネットを結んで固定し、四方の裾に土を盛ってしっかりと固定。これで物理的に虫の侵入を抑えられるというわけです。キャベツの株がしっかり育って、トンネルの天井につかえて邪魔になるほど大きくなったら外します。虫が苦手な方は、園芸用資材を上手に使って防除するのがおすすめです。

収穫

結球した玉が大きくなったら、手で押してみましょう。かたく締まっているようなら収穫します。広がっている外葉を押し広げ、玉の付け根に包丁を差し入れて地際から切り取りましょう。外葉や地面に残っている根は、そのまま放置しておくと病害虫発生の原因になるので、収穫と同時に処分することが大切です。

キャベツを栽培してみよう!

キャベツは幼苗のうちは葉を広げていますが、生育とともに葉を巻き始めていくので、植物の観察としても楽しいものです。お子さんのいる家庭では、お馴染みの野菜がどんな風に育っていくのかを一緒に見届けるのも食育につながるのではないでしょうか。ビギナーなら、晩夏に苗を購入して植え付けからスタートするのがおすすめです。ぜひ自身で育てたキャベツをおいしく味わってみてください!

【豆知識】キャベツの選び方・栄養素・保存方法をご紹介!

参考文献/

『やさしい家庭菜園』 監修者/藤田智、加藤義松 発行/家の光協会 2006年3月1日第1刷『別冊やさい畑 野菜づくり名人 虎の巻』発行/家の光協会 2009年2月1日発行

『わが家の片隅でおいしい野菜をつくる』監修/藤田智 発行/日本放送出版協会 2008年2月10日第5刷発行

Credit

文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

宿根草・多年草

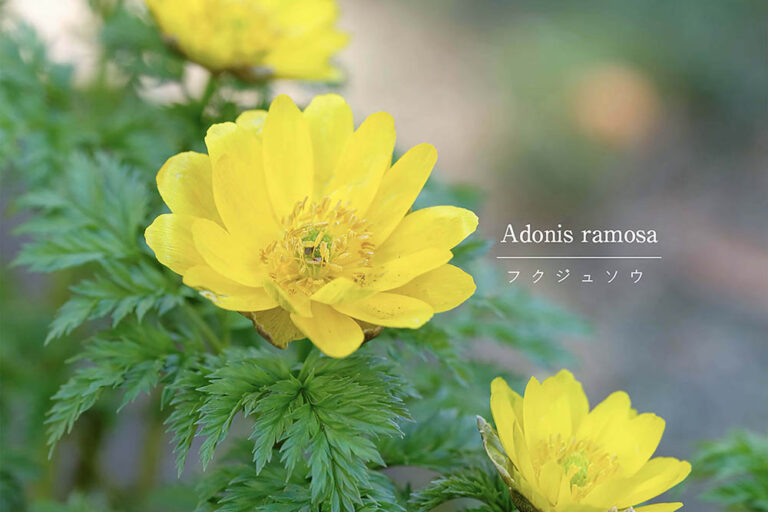

春を告げる縁起花「フクジュソウ」の品種バリエと育て方|夏越しや「株分け」のコツも解説

旧暦の正月頃に咲くことから「元日草」とも呼ばれるフクジュソウ。明るい黄色い花を咲かせ、一足早く春を告げる縁起植物として人気があります。日本に自生する植物ですが、中には朱金色の花を咲かせる珍しい種類も…

-

観葉・インドアグリーン

【開運ガーデニング】運気アップ! 置くだけで幸運を引き寄せる⁉︎ インドアグリーン5選

インテリアに取り入れるだけで、あなたの運気をぐんとアップさせてくれるのが「インドアグリーン」。風水などでも縁起がよいとされるインドアグリーンは、気分を軽くし、心も整えてくれるアイテムです。緑を生活に…