袋栽培でベランダ家庭菜園でもOK! 秋ジャガイモ

nednapa/Shutterstock.com

記録的な猛暑もようやく和らぎ、ホッとする日も増えてきました。そろそろ、家庭菜園を始めるのにちょうどいい気候を迎えます。秋はたくさんの野菜が植えどきを迎えます。初心者におすすめは、植え付けから収穫までの期間が短い秋ジャガイモ。ポイントさえ押さえれば、ホクホク美味しいジャガイモをたくさん収穫できますよ。袋栽培ならスペースの限られるベランダ家庭菜園でもジャガイモが育てられます。もちろんしっかり収穫できますよ! 家庭菜園歴20年以上のベテラン岡崎英生さんが、秋ジャガイモの育て方をていねいに解説します。

目次

植え付けから2カ月で収穫! ベランダでもできる秋ジャガイモ

ジャガイモは春に植えるのが一般的ですが、関東地方の南部やそれ以西の温暖地では夏の終わりから秋にかけて植え付け、11〜12月頃に収穫することができます。これを秋ジャガイモといいます。ジャガイモは植え付けから2カ月ほどで収穫ができるので、家庭菜園初心者の方にもおすすめです。また、畑などの広い栽培地がなくても袋をプランター代わりにしてもきちんと実ります。袋栽培する際は、しっかりしたビニール袋や麻袋などで30ℓくらい土が入る容量の丈夫な素材を選んでください。30ℓで種イモ2つ分くらいがちょうどいいです。袋の側面や底面には穴を開けておきましょう。この方法ならベランダなど場所が限られるところでもジャガイモ栽培が可能ですからぜひチャレンジしてみてください。

ジャガイモにはさまざまな品種があり、私はこれまで‘キタアカリ’や‘男爵’、‘インカのめざめ’などを育ててきましたが、今回選んだのは‘アンデスレッド’という品種。本当はジャガイモの中で一番好きな‘キタアカリ’にしたかったのですが、‘キタアカリ’や‘メークイン’、‘男爵’などは、秋の栽培には向かないのです。というのは、ジャガイモには休眠期間というものがあり、これらの品種は、秋は休眠から目覚めておらず、土に植えても発芽しないからです。

ジャガイモは品種によってかなり食感が異なり、‘キタアカリ’はしっとり、ねっとりといった感じで、肉じゃが、カレー、ポテトサラダなど、何に使っても濃厚なジャガイモの旨味が感じられるのです。我が家では「ヤンソン」という料理にすることが多いのですが、これも絶品。後ほどレシピをご紹介しますね。‘男爵’はより粉っぽく、‘メークイン’は煮崩れしないので料理によって重宝しますが、煮崩れてもやはり私は‘キタアカリ’の味が大好き。しかし、これは春の栽培向きです。

さて、今回栽培する‘アンデスレッド’は果皮が赤く、中は鮮やかな黄色をしています。この品種は初めて栽培します。レシピサイトでも‘アンデスレッド’という品種名でたくさんのレシピが掲載されており、ひと通り眺めてみると、ポテトサラダやソテーなどシンプルな調理で食べられていることがほとんど。おそらくイモの味そのものが美味しいジャガイモだと思われます。うーん、楽しみ!

栽培には「種イモ」を使おう!

ジャガイモの植え付けには、ホームセンターなどで販売されている「種イモ」というものを使います。「種イモ」は一見、スーパーで売っているジャガイモと何ら変わりありません。だったら、スーパーで売っているジャガイモを土に植えればいいんじゃない? と思われるかもしれませんが、それはおすすめしません。土の中にはイモが育つためのたくさんの微生物が棲み、栄養分も含んでいますが、同時に病気にさせるウイルスも棲んでいます。種イモにはウイルスにかからないようにあらかじめ薬品処理されているものが多いので、そうした種イモを使ったほうが健全に育てることができます。この薬品は栽培過程でだんだんなくなっていくようにできているので、収穫したジャガイモは安心して食用にできます。しかし、薬品処理された種イモ自体は食用ではないので、これを料理して食べるのもおすすめしません。

秋植えの種イモは切らずにそのまま植える

しばしば、種イモを植え付ける際には、半分に切って、切り口に腐敗防止のために消石灰や草木灰を塗りつけて植えます。半分に切るのは、春植えに向く品種の種イモのサイズが割と大きく、1個の中にたくさん芽があるので、切って植えればそれだけたくさん芽ができ、収穫量もあがるからで、別に切って植えなくても育ちます。ですから、春植えの場合は切っても切らなくてもいいのですが、しかし秋植えに限っては、切って植えてはいけません。これは種イモの腐敗を防ぐためです。秋といっても残暑が続き、土の中で温度が上がると、切り口から腐敗しやすいので、秋は切らずに植えます。それに、今回私が選んだ‘アンデスレッド’は種イモが比較的小さめの品種なので、春植えするにしてもそのまま植えたほうがよさそうです。

最初の土づくりが病害虫に強くするカギ

まず、植え付ける予定地を、植え付けの1〜2週間くらい前に耕しておくことをおすすめします。雑草を抜いて牛フン堆肥、苦土石灰、有機化成肥料を施し、よく耕しておきます。それぞれの量は1㎡あたり、

- 牛フン堆肥 200g

- 苦土石灰 80g

- 有機化成肥料 80g

が目安です。といっても、料理のようにきっちり計る必要はなく、だいたいで大丈夫。牛フン堆肥200gは手で2掴みくらい、軽く1掴みが他2つの80g相当です。さて、これらを土に混ぜる理由は、土を柔らかくしてジャガイモがよく育つようにという意味ももちろんありますが、ウイルス病を防ぐ意味もあります。これはジャガイモに限らず、どんな野菜もそうなのですが、最初にしっかり土づくりをしておくと、病害虫に強くしっかり育ちます。病気は土中のカルシウム分が不足すると発生しやすくなりますが、牛フン堆肥や苦土石灰、有機化成肥料の中にはその要素が含まれているので、最初にしっかり土作りをしておく必要があるのです。プランターや袋栽培の場合も、小粒の赤玉土にこれらを混ぜて、1〜2週間ほどおきます。1〜2週間ほどおくのは、それぞれの成分がよくなじむのに必要な期間です。しかし、あらかじめこれらの成分が混ざった野菜用培養土を使う場合は、すぐに植え付けしても問題ありません。

ジャガイモの植え付け方法

幅約70cm、高さ約20cmの畝(うね)をつくります。そこに20cm間隔くらいで、5〜8cmの深さで種イモを芽が上になるように並べて土をかぶせます。種イモは腐りやすいので、植え付け後に水やりはしません。この後の栽培でも地植えの場合は土中の水分と降雨のみで十分です。発芽したら追肥(有機化成肥料)を株元に施します。袋栽培の場合は、豪雨などによって袋の中に水が溜まってしまうのが心配なので、雨の当たらない場所に置いて、葉っぱが下がって元気がなくなってきたのを目安に水をあげる程度で大丈夫です。土の表面だけでなく、土の中までしっかり乾いた状態になってから水やりをすることが大切。常に湿った状態にしておくと、イモが腐るので乾かし気味で管理しましょう。

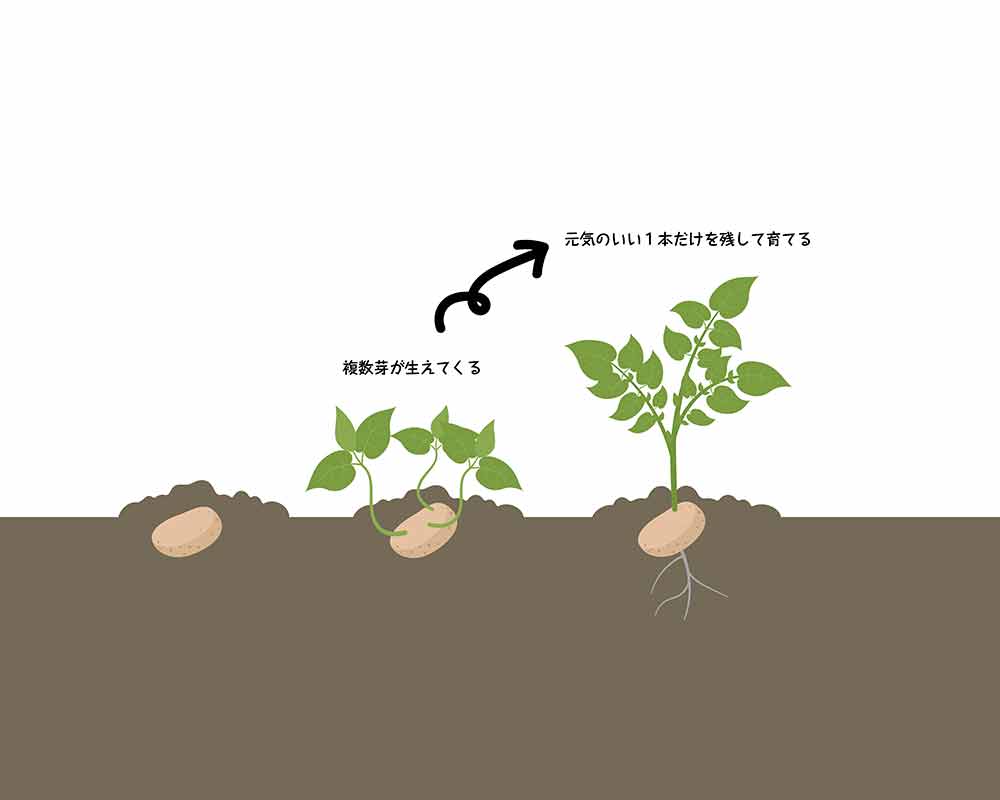

1個の種イモから大体3〜4本の芽が出るので、しばらく様子を見て元気のいい1本だけを残して他の芽は取ります。これを「芽かき」といいます。

ジャガイモ栽培で大事な「土寄せ」

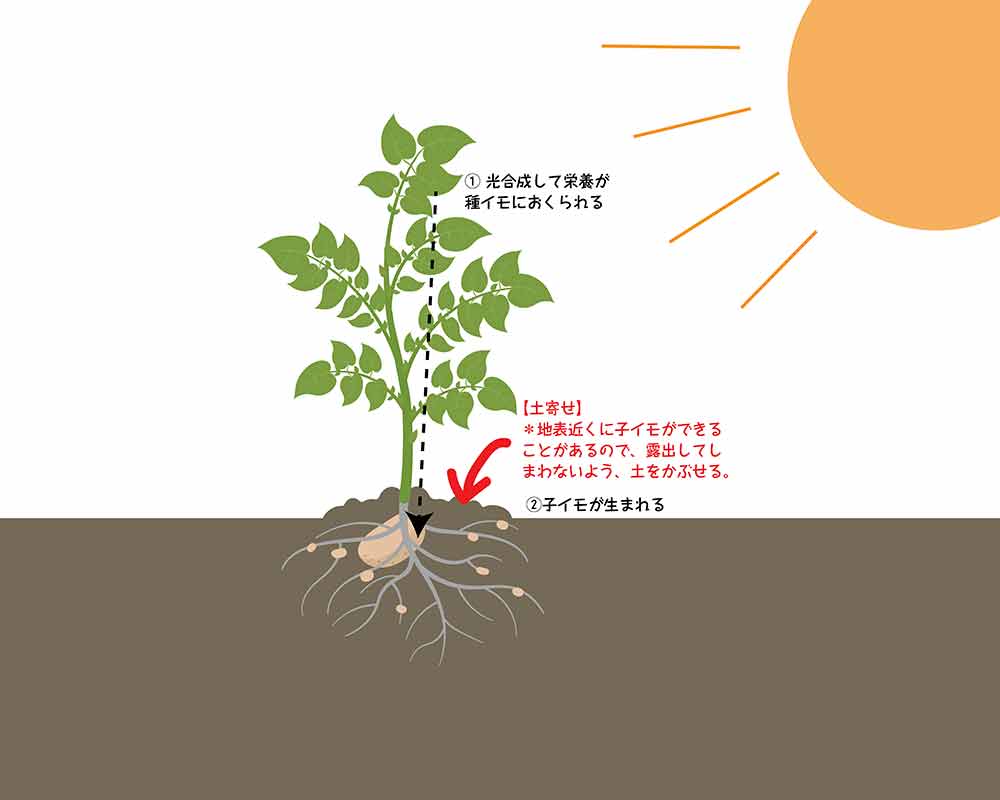

芽かきとともに、株元に土を寄せておきましょう。これを「土寄せ」といいます。土寄せは1回だけでなく、こまめに畑を見回ってイモが表面に出そうになっていたら行います。ジャガイモは1個の種イモが茎を伸ばし、葉を繁らせて光合成し、その栄養分を根のほうに戻すことで子イモが生まれ、それが太っていくという成長過程をたどります。その成長過程で子イモは割と土の表面のほうにでき、土から顔を出してしまうことがあります。イモは成長過程で日光に当たると、そこが光合成で緑色に変色し、毒を持ってしまいます。ジャガイモを料理するとき、芽を取りますよね。あれは芽の部分に毒があるので、それを取り除いて料理をするのですが、それと同じ毒が日光に当たった部分にも生まれてしまうのです。

これは天然の有毒成分で、グリコアルカロイド(主にα-ソラニンとα-チャコニン)が含まれています。

じつは小学校などの学校栽培で、この「土寄せ」が不十分だったためにイモが土の上に出てしまい、それを知らずに収穫して調理実習に使い、集団食中毒が発生する事態が意外と少なくありません。小さく未成熟なジャガイモも、グリコアルカロイド含有量が多いといわれているので注意が必要。ジャガイモはきちんと土寄せしながら栽培し、十分に育ってから収穫することが大事です。株間の間隔の目安なども、ジャガイモが十分に育つためのスペース確保のために考えられているのです。

ジャガイモの害虫「ニジュウヤホシテントウ」

ジャガイモにはまれに、「ニジュウヤホシテントウ」、通称「テントウムシダマシ」という、テントウムシによく似た害虫が発生します。葉っぱの裏側について葉をかじり、ボロボロにしてしまうのです。そうすると、葉っぱが光合成できずに、栄養が送られなくなり、土中の芋が育たなくなってしまいます。この虫はナス科の植物を食草としており、ジャガイモの他に、同じナス科のトマトやナス、トウガラシ、花ではニコチアナにもつきます。トウガラシの葉は、とても辛いのですが、以前我が家の畑のトウガラシの葉を食べまくっていたのをみると、テントウムシダマシには辛いという味覚がどうやらないようです。さて、これがついたらどうするかというと、消毒という選択肢もありますが、家庭菜園程度の規模なら手でとれば十分対策できます。

ジャガイモに禁物な「連作」

前述したような、同じナス科の野菜を作った後にジャガイモを栽培すると、著しく収穫量が激減したり、病気で育たないことがあります。これは連作障害というもので、同じ科の野菜を続けて同じ場所で栽培すると発生します。ですから、夏にトマトやナスを栽培した跡地でジャガイモを栽培してはいけません。再びナス科の野菜を植えるには3年空ける必要があります。ですから、畑のローテーションを考えておかなくてはなりません。ローテーションできるほど広さがない! という方には、連作障害を防ぐ資材もあります。

ジャガイモの収穫にはコツあり!

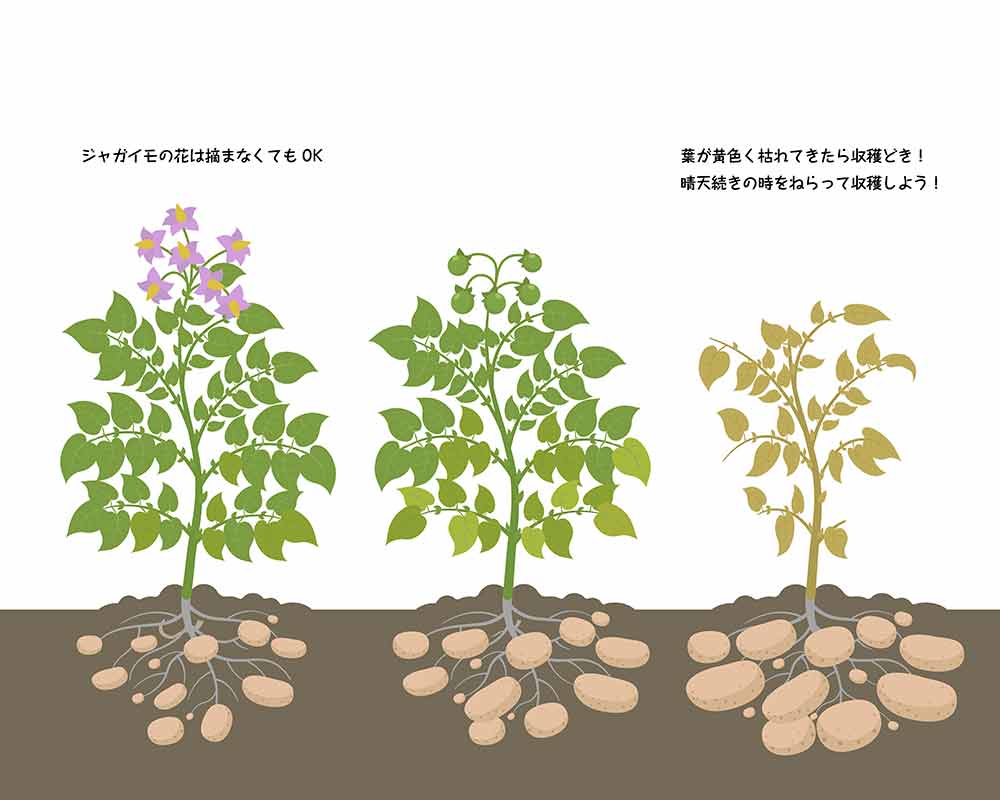

ジャガイモは白や紫色の可愛い花を咲かせます。人によってはジャガイモを太らせる目的で摘むこともあるようですが、さほど花に栄養を取られるわけでもないので、我が家ではそのまま咲かせていますが、なんの問題もなくたくさんのジャガイモが収穫できています。収穫は葉が黄色くなって、枯れ始めた頃が目安です。晴天が2日以上続いた日をねらって行います。前の日が雨でびちゃびちゃ湿っていると、当日が晴れでもイモが湿っていて、収穫後に病気になることがあります。1個病気になると次々ダメになるので、注意が必要です。収穫したら新聞紙などを敷いて、風通しのよい場所で1日乾燥させます。途中、イモを裏返して、全体を万遍なく乾燥させましょう。

おすすめジャガイモ料理

ある時、北海道の人たちが茹でたジャガイモにイカの塩辛を乗せて食べているのをテレビで見て、「美味しそうだな〜」と思ったことがありました。でも、生憎、我が家の近くのスーパーでは、あまり美味しい塩辛を売っていません。そこで、ふと思いつき、アンチョビをのせて食べてみたところ、これは抜群に美味しかった! アンデスレッドが実ったら、茹でジャガにアンチョビのちょい乗せを、ぜひまたやってみたいと思います。

そして、我が家で最も食べられるジャガイモ料理が「ヤンソン」。正式には「ヤンソンの誘惑」という料理名です。これは作家で料理研究家の丸元淑生さんの本に掲載されていた料理で、スウェーデン発祥だそうですが、もう20年以上前から作っている定番料理です。失敗しないようアレンジした我が家風レシピをご紹介します。アンチョビの塩気がアクセントになります。シンプルですが「ヤンソン牧師」がつい誘惑に駆られて食べてしまったというエピソードから名前がついたほど、美味しいです。

スウェーデンのジャガイモ料理「ヤンソンの誘惑」

<材料>

ジャガイモ、玉ねぎ、アンチョビ、生クリーム、塩、コショウ、バター(or サラダオイル)

<作り方>

- 玉ねぎを薄くスライスし、バターかオイルで炒めます。

- ジャガイモは細切りにして耐熱皿に入れてラップをし、電子レンジで熱を通しておきます。

- 1に2を入れ、塩・コショウ少々をふり、焦げ付かないよう中弱火で炒めます。この段階で、ほとんどジャガイモに火を通しておくと失敗がありません。

- 耐熱皿に3の半分を入れて、アンチョビをちぎって散らします。残りの半分をかぶせ、材料の8分目あたりまで生クリームを注ぎます。

- 200〜220℃に予熱したオーブンで、表面がキツネ色になるまで焼けば完成。

*元々のレシピでは、生のジャガイモを使い、オーブンで焼くとありましたが、ジャガイモの種類によってかオーブンの性能の違いかで、ジャガイモに硬さが残ることがあったので、最初にジャガイモにレンジで熱を入れ、さらにフライパンでほとんど火を通してしまうことで、失敗しなくなりました。

ジャガイモの保存方法

収穫したジャガイモはよく乾かした後、涼しくて風通しがよく、直射日光の当たらない場所で保存します。しかし、今回選んだ‘アンデスレッド’は生命力が非常に強く、割と短期間で発芽してしまうので、長期保存には向かない品種です。ですから、食べ切れる分だけを栽培することにしました。収穫が楽しみです!

Credit

文&写真(クレジット記載以外) / 岡崎英生 - 文筆家/園芸家 -

おかざき・ひでお/早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

クラフト

材料はスーパーと100均で。穴を開けて通すだけ! 無病息災を願う節分飾り「落花生リース」をおしゃれに手…

家族の無病息災を願う「節分」。今年は豆まきだけでなく、飾って楽しめる特別なリースを作ってみませんか? 材料はスーパーのヒイラギと、100均の落花生などを用意して、総額700円。 魔除けとして飾ったあとは、小…