ウイルス・花粉対策をサポートするアロマティックライフ6 免疫力向上性精油編 【乙庭Styleのガーデンセラピー8】

免疫力の向上に注目が集まる昨今、香りの効果で気分をリフレッシュしながら前向きに日々を過ごしたいですよね。ここでは精油のチカラで免疫力の向上をサポートするアロマティックライフスタイルを、ボタニカルショップのオーナーで園芸家の太田敦雄さんがご紹介。今回は、免疫力向上作用が期待できる精油を10種ピックアップ! 原料である植物と併せて、おすすめポイントを解説します。

目次

免疫力向上作用が期待できる精油

「ウイルス・花粉症対策をサポートするアロマティックライフ」シリーズ。今回は、免疫力向上作用が期待でき、比較的手に入りやすく汎用性も高い精油をセレクトしてご紹介します。

免疫は、病原体や毒素、外来の異物、体内に生じた不要成分を排除したり、感染症などに対する抵抗力を獲得して同じ病気にかかりにくくするなど、身体の恒常性(ホメオスタシス)を保とうとする生体の重要な防御システムです。

免疫機能は、誰もが持っている生体の防御システムですが、現代社会ではストレスや不安、睡眠や食事といった生活習慣の乱れなどによって、免疫力が低くなっている人が多いといえるでしょう。

また、2020年前半は新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあって、家にこもりがちな生活が続きました。そんなストレスや、生活面での先行き不安感も増大し、ひときわ「免疫力アップ」というキーワードに注目が集まっていますね。

新型コロナウイルスに限らず、免疫力が低下していると、インフルエンザなどの感染症、花粉症などのアレルギーが発症しやすくなるだけでなく、さまざまな生活習慣病、あるいはがんなど命に関わる病気にかかるリスクも高まります。

普段から生活習慣やメンタルを整え、免疫力を高めておくことで、そのような疾病の予防対策をしていきたいものですよね。

アロマセラピーで使われる精油の中にも免疫力向上作用が期待できるものがあります。生活の中で精油の芳香を楽しみながら免疫力もアップしていければ、一挙両得ですよね。

前回記事まででご紹介したウイルス・花粉症対策定番精油4種や抗ウイルス性精油と組み合わせて使うと、楽しめる香りや作用性のバリエーションも広がりますよ。

『ウイルス・花粉症対策をサポートするアロマティックライフ4 定番精油編 【乙庭Styleのガーデンセラピー6】』

『ウイルス・花粉症対策をサポートするアロマティックライフ5 抗ウイルス性精油編 【乙庭Styleのガーデンセラピー7】』

また、ウイルス・花粉症対策をサポートする精油の日常使いの手法については、下記記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてお読みください。

『ウイルス・花粉症対策をサポートするアロマティックライフ1 マスクスプレー編』

『ウイルス・花粉症対策をサポートするアロマティックライフ2 ルームフレグランス前編』

『ウイルス・花粉症対策をサポートするアロマティックライフ3 ルームフレグランス後編』

ご家庭でできる疾病や不調の予防サポート、おうち時間の過ごし方として、自分らしくしなやかに事態に対処するヒントや、不安解決の糸口となれれば幸いです。

※現在、日本ではアロマセラピーは医療としては認められていません。精油を用いて美や健康(未病対策や予防)に役立てていく自然療法です。精油は医薬品ではありません。治療目的では使用せず、健康状態が気になる方は医師にご相談ください。

【セレクト1】柑橘果実系精油各種(Citrus)

食用のフルーツとしてもなじみ深く、アロマセラピーでも爽やかなシトラス香で広く愛用されている、ミカン科の樹木の果皮から低温圧搾法で抽出される精油です。

アロマセラピーで精油として取り扱われる柑橘類には、オレンジスイート(Citrus x sinensis)、レモン (Citrus limon)、グレープフルーツ (Citrus paradisi)、マンダリン (Citrus reticulata)などがあります。これらの精油に65~90%以上含まれる主成分リモネンが、免疫向上や血流の促進、そして抗ウイルス作用、抗感染作用をサポートします。

柑橘系の精油はどれも、気分を明るく前向きにリフレッシュしてくれる効果があります。精神的なストレスは、免疫力を下げる原因の一つ。柑橘系精油の香りでストレスが改善されれば、メンタルアプローチからの免疫力向上も期待できますね。

ブレンドでは、抗ウイルスや抗感染といった作用性で考えると、ユーカリやティートリー、ペパーミントなどと組み合わせると、上記作用を網羅しつつ、抗うつ作用や集中力向上も期待できます。加えていうなら、レモン、グレープフルーツは、どちらかというと脳を活性化させるので、作業効率を上げたり集中力を高めたい昼間のシーンに。オレンジスイートやベルガモットは、安らぎくつろいだ気分に導いてくれるので、就寝前など、おうちでのゆったり時間にマッチするでしょう。

柑橘系精油はどれも親しみやすく、誰からも好まれる香りですが、グレープフルーツ・ベルガモット・レモンの精油は、光毒性のあるフロクマリン(ベルガプテン)を含みます。肌に使用した直後に紫外線に当たると刺激を感じたり、シミなどの原因になることがあるので注意しましょう。アロマディフューザーで室内に拡散させる程度の使用でしたら特に心配はありません。

【セレクト2】カユプテ(メラレウカ・カユプティ Melaleuca cajeputi )

「天然の抗生物質」とまでいわれるティートリー(Melaleuca alternifolia)の近縁種で、東南アジアを原産とするフトモモ科の樹木、メラレウカ・カユプティの葉から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

カユプテはマレー語で「白い樹」を意味し、白い樹皮が剥がれ落ちながら成長していきます。樹勢が旺盛なため、原地では栽培された株からではなく、多くが原生林から採取されています。

カユプテ精油は、ユーカリやローズマリーと共通する1,8シネオールを60%弱、ティートリーと共通するα-テルピネオールを15%弱含み、これらの成分が、免疫力向上や抗ウイルス・抗感染作用をサポートします。1,8シネオールには抗気管支炎、去痰作用、判断力の向上作用もあるので、呼吸器の不調もサポートしつつ、ビジネスや勉強のシーンでのメンタル改善にも有効です。

また微量に含まれるビリディフロロールという特徴的な成分に、女性ホルモン エストロゲン様の作用があり、ホルモンバランスによる気分の不安定などといった女性系トラブルにも効果が期待できます(※エストロゲン様作用があるため、妊娠中の女性は使用を避けましょう)。

「ちょっと薬っぽい」と評されることの多いティートリーと比べ、ユーカリのような清涼感のある爽やかな香り。また、ラベンダーにも含まれるリナロールの甘い芳香もあり、あまり好き嫌いが分かれずよい香りとして受け入れられやすいのもメリット。

作用性と芳香をバランスよく兼ね備えた頼もしい精油です。爽やかに脳を活性化してくれるので、どちらかというと、心地よく作業集中を高めたい昼間のシーンのブレンドに合うでしょう。レモンやメイチャンなど柑橘系の香り、成分が共通するユーカリやローズマリー、樹林の爽やかさを感じるジュニパーやサイプレスなどとも相性がよいです。

【セレクト3】サイプレス(クプレッサス・センペルビレンス Cupressus sempervirens)

園芸的にも「イタリアンサイプレス」や「ホソイトスギ」の名で知られる、南欧やモロッコなどの地中海沿岸地域原産のヒノキ科の高木。その葉から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

日本の「ヒノキ」にも似た香りで、日本人にもなじみやすいでしょう。針葉樹に多く含まれ、サイプレス精油にも約45%含まれるα-ピネンという成分には、免疫力向上作用とともに抗菌や空気清浄作用が期待できます。また森林浴のようなリフレッシュ作用があり、イライラや怒りを鎮め、心に落ち着きをもたらしてくれます。

また、微量に含まれる成分セドロールには、リラックス作用、エストロゲン様作用、鎮静睡眠改善作用が期待でき、メンタルを整えることでも免疫力向上をサポートします(※エストロゲン様作用があるため、妊娠中の女性は使用を避けましょう)。

肌の水分量を調節し、乾燥肌やシワ対策になるほか、脂性肌の緩和やデオドラント作用も期待できます。男性でも抵抗なく使用できる香りなので、スキンケアのオイルやクリームに使用してもよいでしょう。

【セレクト4】ジュニパーベリー(ジュニペルス・コムニス Juniperus communis)

西洋ネズとも呼ばれ、北半球の比較的寒冷な地域に幅広く分布するヒノキ科の樹木。その球果から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

お酒のジンの香り付けに使われることでも知られています。前出のサイプレス同様に、含まれているα-ピネン(約40%)、約10%含まれるリモネンが免疫力向上や抗感染作用をサポートします。また、25%弱含まれる成分ミルセンにも抗感染作用が期待できます。

ジュニパーベリー精油は、含まれるα-ピネン、ミルセンともに空気清浄作用や鬱滞除去作用もあり、デトックス効果の高い精油としても知られています。両成分とも、森林のような香りで、リラックスと頭脳明晰化の両面でメンタル面にも効果が期待できます。昼夜どちらのシーンにも似合いますね。

また、ジンの香りだけに、柑橘類の中でも光毒性のないオレンジ・スイートと合わせると、カクテルの「マティーニ」を思わせる都会的で洗練されたイメージも演出できます。ジュニパーベリーの精油芳香浴により、副交感神経から交感神経の順に活性化したという報告もあります。血流をよくすることによる肌の浄化作用があり、オイリー肌や毛穴の詰まり、むくみに効果が期待できます。

サイプレス同様、スキンケアも含めて多用途に使用できます。

【セレクト5】パイン(ピヌス・シルベストリス Pinus sylvesteris)

スコッチパイン、ヨーロッパアカマツなどとも呼ばれ、ヨーロッパ北部などに広く生息するマツ科の樹木。その針葉や球果から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

サイプレスやジュニパーなど他の針葉樹にも含まれるα-ピネン(約45%)、約8%含まれるリモネンが免疫力向上や抗感染作用をサポートします。また、α-ピネンと約20%含まれるβ-ピネンにより、抗感染作用や鬱滞除去、空気清浄作用も期待できます。

ジュニパーやサイプレスよりもインパクトのある「松ヤニ」を感じさせる特徴的な香りですが、アロマディフューザーなどで拡散させると森林浴のような清々しい気分にさせてくれます。多少好みの分かれる香りかもしれませんが、乙庭ではとてもお気に入りで、自社オフィスの香りのブレンドに頻繁に使っています。リラックスとリフレッシュの両面でメンタルをサポートしてくれます。

ピネンによる鬱滞除去作用のほか、約16%程度含まれるδ3-カレンという成分による減肥作用も期待できます。フェイシャルには不向きですが、ローズマリーやラベンダーなどとブレンドしてボディトリートメントオイルやバスソルトなどに使用すると、肩こりや肥満・むくみなどにも効果が期待できます。肩こりや肥満もストレスの原因となり、間接的に免疫力を低下させる要素になるので、パインは多面的に免疫力向上をサポートしてくれる精油といえるでしょう。

【セレクト6】ローズマリー シオネール(ロスマリヌス・オフィキナリス Rosmarinus officinalis)

ハーブや園芸でもおなじみの、地中海沿岸地域原産のシソ科の常緑小低木です。ローズマリーの精油は、その葉から水蒸気蒸留法で抽出されます。

ローズマリーの精油には、同じ植物でも生育環境などにより構成成分が大きく異なる、いくつかの「ケモタイプ」が存在します。その中でも最も多く流通していて、最も肌への刺激が少なく、用途も広いのが、このシオネールタイプです。

ローズマリーは、料理などでも活用できるハーブで、小型の常緑針葉樹のような姿も魅力的です。「海の雫」を意味するラテン語ロスマリヌス(Rosmarinus)を学名に冠するように、冬~春に咲く青紫色の花も美しいですよね。

ローズマリー精油に約40%含まれる1,8-シオネール、約20%含まれるα-ピネンとβ-ピネン、約12%含まれるカンファーといった成分群が免疫力の向上や活性をサポートします。

1,8-シオネールには抗ウイルス・抗感染作用のほか、血行促進、知的能力向上などの作用も期待でき、昼間、頭をシャキッとさせて集中力や作業効率を上げたい場面などにも活用できます。

また、ピネン類の鬱滞除去や抗肥満作用、カンファーの脂肪溶解作用や筋肉弛緩・鎮痛作用なども期待できるので、免疫力向上のみならず、肥満や肩こり・筋肉痛対策としてボディケアに使用するのもよいでしょう。私自身もジム後の筋肉痛や肩こりケアで、入浴時にローズマリー、ジュニパー、ラベンダーをブレンドしたエプサムソルトを使ってマッサージをしています。

【セレクト7】ゼラニウム(ペラルゴニウム・グラベオレンス Pelargonium graveolens)

ハーブの世界でも「ローズゼラニウム」という名で広く知られている南アフリカ原産のフウロソウ科の植物。その葉から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

学術的に見ると、ペラルゴニウムなのにゼラニウムと呼ぶので「アレっ?」という感じですが、精油としては慣習的に「ゼラニウム」「ローズゼラニウム」の名で流通しています。

ゼラニウムの精油は、ダマスクローズの花の香りとも共通するシトロネロール(約30%)やゲラニオール(15%弱)という成分を含み、これらの成分が免疫力向上作用や抗感染作用をサポートします。水蒸気蒸留法で得られるダマスクローズの精油、ローズ・オットーはたいへん高価なのですが、それと比較するとゼラニウム精油は価格もお手頃なので、普段使いしやすいです。

また、ゼラニウム精油には皮膚弾力回復作用や収れん作用なども期待でき、乾燥肌や老化肌のスキンケアにも活用できます。肌ケアと同時に免疫力向上の視点も併せて考えるなら、フランキンセンスやラベンダーなどとのブレンドで、トリートメントオイルやミツロウクリームなどを試してみてはいかがでしょうか。

バラに似た芳しい香りは、アロマディフューザー用のブレンドでもさまざまな精油と相性がよく、使いやすいです。

【セレクト8】パルマローザ(キンボポゴン・マルティニィ Cymbopogon martinii)

前述のゼラニウム同様、バラに似た芳香を持つ、インド原産のイネ科の植物 キンボポゴン・マルティニィの葉から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

いかにもイネ科の「草」という感じの植物からバラのような香りの精油ができるなんて、ちょっと信じがたいですよね。香りはバラに似ていますが、植物分類上はレモングラスと同属の植物です。

バラやローズゼラニウムにも含まれるゲラニオールという成分をバラやゼラニウムよりも多く含有し(80%弱程度)、この主成分ゲラニオールが免疫力向上作用だけでなく、抗ウイルス作用、抗感染作用を複合的にサポートします。

パルマローザは、高価なローズ精油の代用としても重用されてきました。ゲラニオールには皮膚弾力回復作用も期待でき、また、交感神経の興奮を抑えて鎮静や落ち着きをもたらしてくれます。防御と芳香の両面を兼ね備えた、とても有用性の高い精油です。

イライラや興奮した気分を和らげてくれるので、マスクスプレーに使用してもよいですし、アロマディフューザーやリラックスタイムのスキンケアなど、幅広く使用できます。

マスクスプレーやルームフレグランスでの抗ウイルス観点からのブレンドであれば、ラベンサラやユーカリ、オレンジスイートなどと好相性です。

スキンケアの目的のブレンドでしたら、老化肌のケアや、むくみ除去作用と抗ウイルス・抗感染・免疫力向上作用なども兼ね備えたフランキンセンスやジュニパーベリーと組み合わせてみてもよいでしょう。

【セレクト9】フランキンセンス(ボスウェリア・カルテリィ Boswellia carterii)

エチオピアやソマリアなどの乾燥地域に自生するカンラン科の樹木で、幹表面を傷つけると出る樹脂の固形物から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

「乳香」とも呼ばれ、宗教儀式の際に焚かれる香料としての歴史は古く、古代エジプトでも神に捧げる香りとして神殿で焚かれたといわれています。『新約聖書』の中でイエス・キリスト生誕の際に、金・ミルラと共に捧げられたともいわれ、今日でも教会での礼拝や儀式の際にフランキンセンスの樹脂が焚かれています。

また、園芸的には、フランキンセンス(= ボスウェリア・カルテリィ)の樹は、日本でもコーデックスプランツの一種として珍重されていますね。

約45%含まれるα-ピネンと、約18%程度含まれるリモネンが、免疫力向上作用・抗ウイルス・抗感染作用などを複合的にサポートします。

独特のスパイシーで瞑想的な香りが深いリラクゼーションを促し、メンタルを整える面からも免疫力の回復・維持に期待ができます。

また、フランキンセンス精油は、抗炎症作用やエイジングケア作用があるとされ、スキンケアにも古くから重用されてきました。乾燥肌や老化肌を潤し、肌を活性化する効果も期待できます。瞑想的で落ち着いた香りは、男女問わず受け入れやすいでしょう。

アロマディフューザー用のブレンドでもスキンケア用でも、さまざまな精油と相性よく、いろいろ組み合わせて幅広く親しめる精油です。

【セレクト10】ミルラ(コミフォラ・ミルラ Commiphora myrrha)

エチオピアやソマリアなどの乾燥地域に自生が見られるカンラン科の樹木で、前述のフランキンセンス同様、幹表面を傷つけると出る樹脂の固形物から水蒸気蒸留法で得られる精油です。

「没薬」とも呼ばれ、フランキンセンス同様、古くから宗教儀式の際に焚かれる香料として使われてきました。『新約聖書』の中でイエス・キリスト生誕の際に、金・フランキンセンスと共に捧げられたとされていたり、古代エジプトでも太陽神イシスに捧げる象徴的な香りとして神殿で焚かれたといわれています。

園芸的には、日本でもコーデックスプランツの一種として珍重されています。

約45%含まれるフラノオイデスマー-1,3-ジエンという成分が免疫力向上作用をサポートします。また、10~20%ずつ含まれるクルゼリンやリンデストレンという成分には強壮作用があり、全身の機能を高めてくれることで間接的に免疫力向上に寄与します。

ミルラの精油は、一瞬「歯磨き粉」を連想させる、消毒薬あるいはスペアミントのような独特な香りが特徴です。個性の強い香りですが、慣れてくると、とても瞑想的な鎮静に導いてくれます。

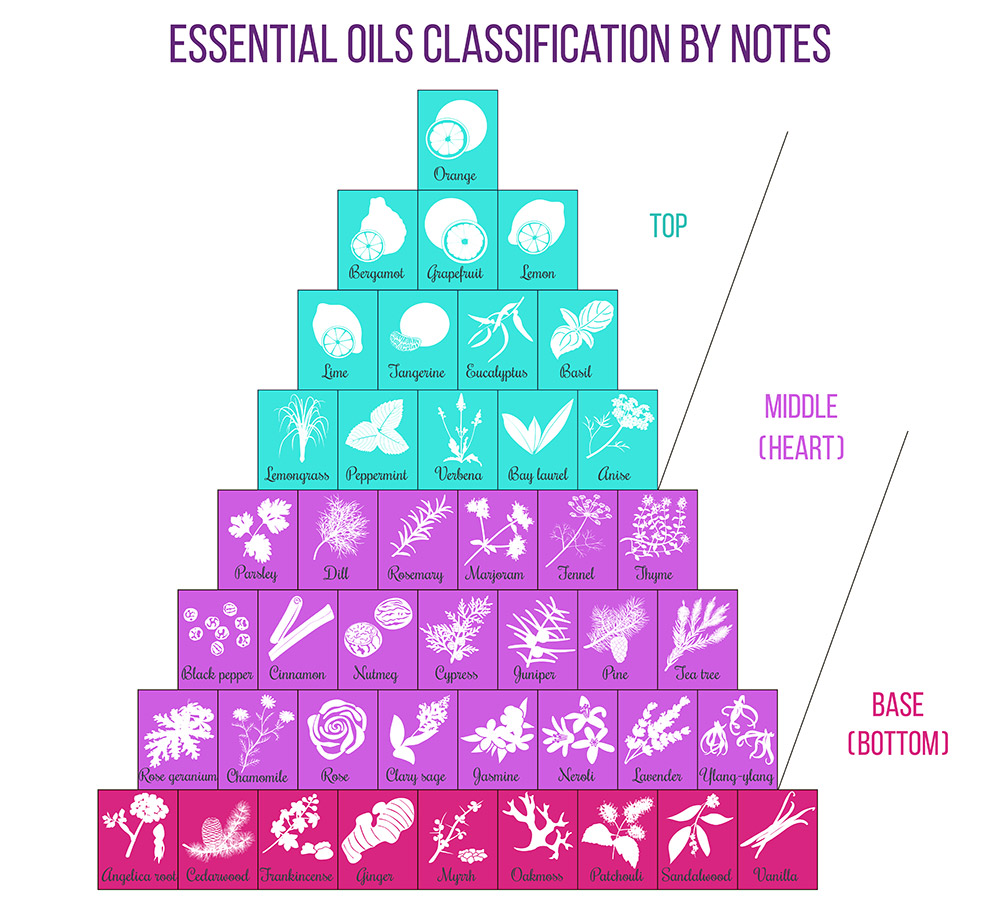

また、免疫力向上系の精油の中では数少ない、長く香りが残るベースノートでもあるため、免疫力向上を意図したブレンドオイルを作る際に、香りの土台として使用するのにとても重宝します。

ややミントに似た清涼感を感じさせる香りなので、ユーカリやペパーミントなどともよく合いますし、柑橘系、ハーブ・ウッディ系のさまざまな香りと組み合わせることで、複雑で個性と厚みのあるブレンド香を作り出すことができます。

乾燥肌やダメージ肌、老化肌のケアにも効果があるとされ、古くからスキンケアに用いられてきました。同じく肌のダメージケアに有効なフランキンセンスやラベンダーなどとブレンドして、ハンドクリームやボディトリートメントオイルに使用してもよいでしょう。

アロマディフューザー用ブレンドとしては、乙庭ではミルラとクローブでベースノートを作るのがお気に入りで、その上にトップ~ミドルノートとして、例えばパインやティートリー、ペパーミント、オレンジスイートなどの香りを乗せることで、抗ウイルスや免疫力アップを意識しつつ、かつ個性と心地よさを兼ね備えたオフィス空間の空気のデザインをしています。

※ミルラ精油は通経作用があるため、妊娠中の女性は使用を避けましょう。

精油を使う際の注意事項

精油に含まれる成分は、植物自身が進化の過程で、強い紫外線や病原菌、そして害虫などから身を守り、自然界を生き抜くために生み出した防具や武器のようなものともいえるでしょう。

100%植物由来だから安全というわけではなく、使い方を間違えれば毒や害になるものもあります。用法用量を守ることが肝要です。

下記注意事項もよく理解した上で、正しく・安全に利用しましょう。

【注意事項】

※精油原液は刺激が強いため、直接皮膚につかないように注意しましょう。また作業中に気分が悪くなった場合は作業を中止し、換気するなどして精油の刺激に当たり続けないようにしましょう。

※精油は引火性がありますので、火気のない場所で安全に作業しましょう。

※各精油で成分や作用が異なります。作用やリスクについて事前によく調べてから使用しましょう。

※精油は医薬品ではありません。治療目的では使用せず、健康状態が気になる方は医師にご相談ください。

※妊娠中・授乳中の方、病気治療中の方、アレルギー体質などの心配がある方は、使用に注意が必要なものもあります。使用する前に、かかりつけの医師にご相談ください。また3歳未満のお子さんには使用しないでください。

※精油を用いて作ったものは自身が製造者となります。自己責任で安全に配慮して活用しましょう。

住まい方療法としてのアロマセラピー

植物から抽出した香り成分である精油(エッセンシャルオイル)を使って、創造的に心身の健康に役立てていくアロマセラピー(芳香療法)。

超高齢化や生活上のストレス増加が懸念されている今日において、病気や不調の原因となる生活習慣やストレスなどのメンタル面の問題、住環境などを包括的に整えていくホリスティック(包括的)ケアの一つとしてアロマセラピーにも注目が集まっています。

植物を多角的に生活の中に取り入れ、健康寿命を延ばしたり、日々の暮らしを心身ともに溌剌と健やかに過ごして人生の質を高めることを目指すガーデンセラピーの観点からも、老若男女問わず、住まい方療法の一つであるアロマセラピーを効果的に生活に取り入れたいですね。

「健康には自由がある。健康はすべての自由で第一のものである」

アンリ・フレデリック・アミエル(Henri Frédéric Amiel 哲学者、詩人 1821 – 1881)

Photo/ 3) Vitechek 4)fizkes 5) Alena Ozerova 7) Dubeniuk Nataliia 10) Botamochy 11) Maria Uspenskaya 12) Antonio Guillem 13) George Stoyanov 14) Gummy Bear 15) somsak suwanput 16) NOPPHARAT789 17) GaudiLab 18) Formatoriginal 19) Andrew Mayovskyy 20) Kittima05 21) Dani Vincek 22) De Visu 23) Igor Normann 24) Madeleine Steinbach 25) R.Moore 26) Prazis Images 27) leonori 28) DNetromphotos 29) Albina Glisic 30) AmyLv 31) Gabriela Beres 32) goffkein.pro 33) pradipparkar 34) Foxyliam 35) Madeleine Steinbach 36) M.Moira 37) Katiekk 38) Madeleine Steinbach 39) Vladimir Melnik 40) Everilda 43) Hazem.m.kamal 45) bitt24 /Shutterstock.com

Credit

写真&文 / 太田敦雄 - 「ACID NATURE 乙庭」代表 -

おおた・あつお/園芸研究家、植栽デザイナー。立教大学経済学科、および前橋工科大学建築学科卒。趣味で楽しんでいた自庭の植栽や、現代建築とコラボレートした植栽デザインなどが注目され、2011年にWEBデザイナー松島哲雄と「ACID NATURE 乙庭」を設立。著書『刺激的・ガーデンプランツブック』(エフジー武蔵)ほか、掲載・執筆書多数。

「6つの小さな離れの家」(建築設計:武田清明建築設計事務所)の建築・植栽計画が評価され、日本ガーデンセラピー協会 「第1回ガーデンセラピーコンテスト・プロ部門」大賞受賞(2020)。

NHK『趣味の園芸』講師。(一社)ジャパンガーデンデザイナーズ協会(JAG)正会員デザイナー。ガーデンセラピーコーディネーター1級取得者。(公社) 日本アロマ環境協会 アロマテラピーインストラクター、アロマブレンドデザイナー。日本メディカルハーブ協会 シニアハーバルセラピスト。

庭や植物から始まる、自分らしく心身ともに健康で充実したライフスタイルの提案にも活動の幅を広げている。レア植物や新発見のある植物紹介で定評あるオンラインショップも人気。

「太田敦雄」公式ブログ https://note.com/acid_nature_0220

プロフィール写真/田中雅也

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)

優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート

2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…

-

イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介

冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…

-

宿根草・多年草

これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち

「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…