食欲の秋、芸術の秋…日本の秋をいろんな角度から満喫するという趣向を凝らしたイベントが2018年10月中旬に、東京・台東区にあるギャラリーを会場に行われました。日が暮れてからの約2時間、旬の味を堪能した後は、キャンドルで演出された和空間でお月見をするという、癒し効果もあるイベント。自宅に友人を招いて秋のおもてなしをする際の参考にもなるアイデアをご紹介します。

目次

第一部 秋の旬を味わう食の楽しみ

会場は、東京都台東区の谷中・千駄木地域にほど近い場所に建つ、築100年以上といわれる木造2階建てのこぢんまりした町家。漆黒の柱と漆喰の壁を生かしてリノベーションされたギャラリー1階では、あちこちでキャンドルの炎が揺れています。着席して、まずは秋の食をいただき、おなかをあたためます。

キャンドルのそばに用意された箱を開けると、秋の味覚がギュッと詰まっていました。どれからいただこうか迷ってしまう、彩りも豊かな折詰弁当。このイベントのために、フードスタイリストの黒瀬佐紀子さんが「秋の味覚」をテーマに用意しました。

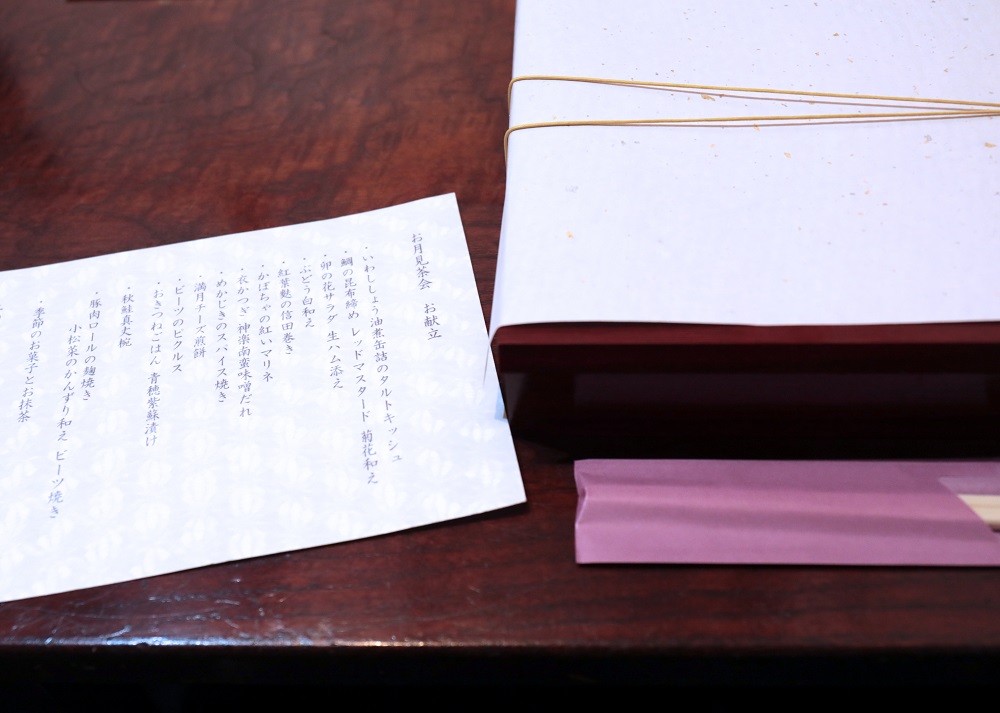

【お品書き】

・いわし醤油煮缶詰のタルトキッシュ

・鯛の昆布締め レッドマスタード 菊花和え

・卯の花サラダ 生ハム添え

・ぶどう白和え

・紅葉麩の信田巻き

・かぼちゃの紅いマリネ

・衣かつぎ 神楽南蛮味噌だれ

・めかじきのスパイス焼き

・満月チーズ煎餅

・ビーツのピクルス

・おきつねごはん 青穂紫蘇漬け

・秋鮭真丈椀

・豚肉ロールの麹焼き 小松菜のかんずり和え ビーツ焼き

菊の酢の物が添えられた昆布締めの鯛や、ぶどうの白和え、白い肌の衣かつぎ、月を模した小エビ添えのチーズ煎餅、菊の花びらが躍る秋鮭真丈椀……。旬の食材を少しずついただける、料理家さんのおもてなしの心を一品一品に感じる折詰弁当でした。

20cm四方のお弁当箱に季節の旬の食材をここまで凝縮させることができるんだ、と感心しながら、一つずつの素材を確認しつつ味わう、貴重な機会。一通りいただいたあと、食後のティータイムへと、会場を2階へ移します。

ギシギシときしむ懐かしい音を聞きながら、狭い階段を一歩ずつ上がります。

第二部 満月のキャンドルが灯る和空間で茶道体験

2階へ上がったゲストを驚かせたのは、和空間にたくさん灯っているキャンドルの灯り。畳の上に点々と置かれた満月を思わせるキャンドルが各々の席を示しています。

意外性のある空間に少し緊張しながら着席すると、まず運ばれてきたのがお団子状の和菓子。懐紙に一つ取り、口に入れると、じんわり甘さが広がる優しい味。お菓子も黒瀬さん手製のオリジナルで、中に醤(ひしお)が入った芋餡でした。甘さとしょっぱさが同居する意外な組み合わせに感心しながら、お抹茶を待ちます。

畳の間とつながる板の間の奥には、お茶の用意がされ、キャンドルの灯りの効果で室内がとても広く感じられます。お茶のたしなみもあるフードスタイリストの黒瀬さんが、お客様一人ひとりにお茶を点ててくれました。

それぞれのお客様の前に運ばれてきたお椀の柄の違いも楽しみながら、お抹茶を口に運びました。温かく苦味があるお抹茶は、スッとのどごしもよく、気持ちをホッとさせてくれました。先ほどまで満たされていたおなかも落ち着き、食後のお茶の時間をゆっくりと過ごします。

キャンドルだけのほのかな明るさに目が慣れてくると、浮かび上がる草花の影に目をやったりして、非日常の空間にゆっくりと時間が流れます。

和空間に浮かぶ「1/fゆらぎ」の炎でリラックス

お茶の席に多数灯されたまん丸の灯りは、キャンドル作家の小坂井順子さんの手によるもので、まるで満月が闇夜に浮かんでいるような幻想的な空間に。

ちょうど手のひらで包める大きさの丸い球体のキャンドルフォルダーは、「満月ランタン」。熱に溶けにくいハードタイプのキャンドルを丸く形作り、中に市販の透明カップ入りのロウソクを入れることで満月の灯りが浮かび上がります。

小坂井さんによれば、ワックスにもいろんな素材があり、自然素材である蜜蝋は燃焼が速く、キャンドルの基本素材となるパラフィンワックスは、石油系のもので加工がしやすいという利点があるそうです。「ロウを溶かして芯を通すのが基本的なキャンドル作りですが、例えば、パラフィンと同じ石油系で融点が高いワックスと柔らかいワックスをブレンドしながら、溶けていく温度や時間を調整していったりして、それぞれの作品が生まれるんですよ」と、小坂井さんの作品作りのストーリーを教えていただきました。

不規則に揺れる炎を見ているだけで、なんだか心が穏やかになってリラックスできますが、これは川のせせらぎやそよ風など、自然から感じる心地よさと同じ「1/fゆらぎ」の効果によるもの。また、キャンドルが燃焼することで発生する二酸化炭素と水による微かな水蒸気でマイナスイオンも発生し、室内の空気が対流することも、リラックスできる空間づくりに役立っているようです。

お茶のあとは、小坂井さんの作品が生まれた経緯や人との出会いなど、キャンドルワークについて教えていただき、アートにも触れる時間となりました。

この約2時間のイベントは、旬の美味しいものを時間をかけて味わう大切さや、和空間でのプチ茶道体験、そして炎の癒し効果やアート作品に触れるなど、あらゆる角度の和のリラックス効果を再認識する時間となりました。

併せて読みたい

・インテリアに透明感のあるオシャレなDIYキャンドル。ボタニカルキャンドルの作り方

・バラの季節に英国スタイルのガーデンパーティーでおもてなし

・桜の季節をよろこぶ「紅い器で愉しむ春茶会」

「そら塾」東京都台東区根岸3-13-25 http://sorajyuku.ciao.jp/

キャンドル 小坂井順子(アトリエ レッヒェルン) http://www.lacheln-candle.jp

Credit

写真&文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

クラフト

材料はスーパーと100均で。穴を開けて通すだけ! 無病息災を願う節分飾り「落花生リース」をおしゃれに手…

家族の無病息災を願う「節分」。今年は豆まきだけでなく、飾って楽しめる特別なリースを作ってみませんか? 材料はスーパーのヒイラギと、100均の落花生などを用意して、総額700円。 魔除けとして飾ったあとは、小…