英国キューガーデンの多肉植物&サボテン・コレクションを訪ねて〈前編〉

世界最大級の植物コレクションを誇る、英国キュー王立植物園。広大な敷地には森や池、さまざまなテーマのガーデンや建築物が点在しますが、今回は近代的な温室、プリンセス・オブ・ウェールズ・コンサバトリーに注目。世界中から集められた多肉植物やサボテンが大きく育つ、別世界を旅します。

目次

世界の10の気候を再現する温室

英国キュー王立植物園、通称キューガーデンで有名な温室といえば、ヴィクトリア朝に建てられた、テンパレートハウスとパームハウスという2つの優美な大温室。時代の栄華を今に伝える、キューガーデンのアイコンです。一方、1987年に開館した、広さ4,500㎡のプリンセス・オブ・ウェールズ・コンサバトリーは、近代的な設備を誇ります。

温度や湿度、養分、光のレベルといった、植物に必要な生育条件は、植物の種類によって異なりますが、この温室の中では、冷涼な乾燥地帯から熱帯雨林まで、異なる10の気候がコンピュータ制御によって再現されています。

例えば、湿潤熱帯ゾーンの池に浮かぶのは、アマゾン川原産のオオオニバス(ヴィクトリア・アマゾニカ)。湿度の高い、暖かな室内にはつる性の植物が伝って、ジャングルのような雰囲気です。このオオオニバスの種子がキューガーデンに初めてもたらされたのは19世紀半ばのことですが、それ以来、栽培が続けられているというのは、さすがですね。温室内の池にはナマズなどの魚が棲んでいて、また館内では5匹の大型トカゲ、インドシナウォータードラゴンが飼われています。トカゲはゴキブリなど虫の駆除に役立ってくれるそう。温室内で、小さな生態系が作られているのですね。

それでは、乾燥熱帯や砂漠気候のゾーンに生育する多肉植物やサボテンを見ていきましょう。

アフリカ東部~南部原産の多肉植物

樹木やヤシのように大きく育った多肉植物の数々。アロエがヤシの木のような姿になっています。ここまで大きな多肉植物を見るのは初めてで、驚かされます。

左:クラッスラ・ポルツラケア (Crassula portulacea)

原産地、南アフリカ・ケープ州の露地では3m以上になるといわれますが、この温室でも樹木のように大きく育っています。日本では、新芽に5円玉を通して育てた「金のなる木」として、有名です。

右:パキポディウム・ラメレイ (Pachypodium lamerei)

マダカスカル島原産のキョウチクトウ科の多肉植物で、ヤシのような姿をしていることから、マダガスカル・パームとも呼ばれます。先端に咲く香りのよい白花は、確かにキョウチクトウに似た花姿。

ケイリドプシス属 (Cheiridopsis)

こちらは南アフリカ原産の小型の多肉植物。「ケイリドプシス」の名は、袖という意味のギリシャ語に由来します。

同じくケイリドプシスの仲間。

ケイリドプシス属は100種ほどあって、日本でもさまざまなものが流通しています。

アロエ・ジュクンダ (Aloe jucunda)

ソマリアを原産とする矮性の小さなアロエで、よく群生します。すっと伸びた花穂が素敵。

希少な多肉ユーフォルビア

ユーフォルビア・グリセオラ (Euphorbia griseola subsp. griseola)

見事に育った、南アフリカ原産の多肉ユーフォルビア。トゲが多くて、一見するとサボテンのようです。多肉ユーフォルビアとサボテンは異なる植物ですが、どちらも乾燥した土地に適応しようと、それぞれ同じような進化を遂げたために、共通した特徴を持つといわれます。

ユーフォルビア(トウダイグサ)属は約2,000種が含まれる大きな属で、多肉ユーフォルビアは850種。そのうちの723種がアフリカやマダガスカル原産です。多肉ユーフォルビアのほとんどは絶滅が危惧されており、輸出が制限されています。

ユーフォルビア・ミリイ (Euphorbia milii var. milii)

マダガスカル島原産の多肉ユーフォルビアで、日本では「ハナキリン」の名で流通しています。マダガスカル島原産の多肉ユーフォルビアの多くは、絶滅の危機にあるそうです。

窓際には、バラエティ豊かな多肉ユーフォルビアの鉢植えコレクションがありました。

左:ユーフォルビア・ステノクラーダ (Euphorbia stenoclada Baill)

木の枝のようなユニークな形。この姿からは想像がつきませんが、樹木のように大きく育つそうです。

右:ユーフォルビア・ハンディエンシス (Euphorbia handiensis)

カナリア諸島原産。まるっきりサボテンみたいな姿ですね。

左:ユーフォルビア・ビグエリー (Euphorbia viguieri Denis)

マダガスカル原産。日本では、「噴火竜」(ユーフォルビア・ビグエリー)の名で流通。

右:ユーフォルビア・デカリー (Euphorbia decaryi Guill)

同じくマダガスカル原産。日本では、「ちび花キリン」の名で流通。ハナキリンのように茎が立ち上がるようです。

ユーフォルビア・ビセレンベキー (Euphorbia bisellenbeckii)

アフリカ東部原産。まるでむちむちとした手を四方に伸ばしているようです。多肉ユーフォルビアは、本当にさまざまな姿をしていますね。

メキシコや南米のサボテン その1

見事に育ったサボテンや多肉植物の数々。室温もほんのり暖かく、砂漠地帯にやってきたような気分になります。

エキノカクツス・グルソニー (Echinocactus grusonii)

メキシコ北東部原産の直径1mほどになるという大きなサボテン。美しく立派に育っています。日本でも「キンシャチ」の名で流通していますが、原産地では絶滅寸前と危惧される種です。英名の一つに、姑のクッション(マザーインローズ・クッション)というユーモアたっぷりのものが。お尻がトゲだらけになっちゃいますね…。

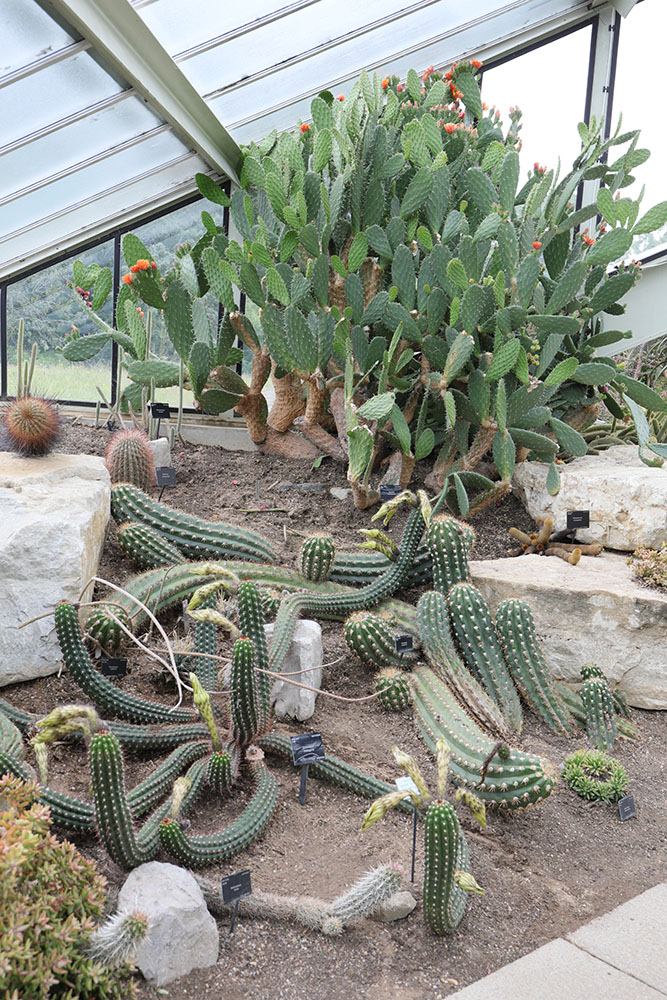

大きく育ったウチワサボテンの仲間を背景に、柱状のサボテンは寝転んでいるかのような対照的な姿を見せています。

エキノプシス・テレゴナ (Echinopsis thelegona)

海の生き物を思わせるユニークなフォルムをした、南米アルゼンチン原産のサボテン。大きなつぼみがついていますが、夏の夜に漏斗形の白花が咲くそう。環境のストレスがないからか、成長途中の段差が一切なく、のびのびと育っているんだなぁと感心。

クレイストカクツス・ウィンテリ (Cleistocactus winteri)

こちらもモニョモニョ動き出しそうな、南米ボリビア原産のサボテン。サーモンピンクの花が咲いています。

次は、小さなサイズのサボテンたち。

エキノプシス・フアスカ (Echinopsis huascha)

アルゼンチン原産のサボテン。細かい棘がびっしり。虫が侵入する隙間もなさそう。

エキノケレウス・ストラミネウス (Echinocereus stramineus)

アメリカ南部やメキシコの砂漠などに自生するサボテン。藁のような色をした棘に覆われています。「藁でできた」という意味を持つ学名ストラミネウスは、その姿に由来するとか。

左:マミラリア・ボカサナ (Mammillaria bocasana)

メキシコ北東部原産。全体がモワモワとした産毛に覆われているように見えるところから、英名は化粧用パフサボテン(パウダーパフ・カクタス)。細かい棘が柔らかそうに見えます。

右:マミラリア・スピノシッシマ (Mammillaria spinosissima subsp. spinosissima)

メキシコ原産。赤味を帯びた棘が可愛らしい。

左:マミロイディア・カンディダ (Mammilloydia candida)

メキシコ原産。英名でスノーボール・カクタスといわれるように、初めは丸い雪玉のようですが、成長につれ柱状になり、30cmくらいまで伸びます。

右:エキノプシス・スピニフロラ (Echinopsis spiniflora)

アルゼンチン北西部原産。つぼみがついていますが、目を引く大きな白花が咲きます。

テフロカクツス・フェベリ (Tephrocactus weberi)

アルゼンチン北西部原産。これもニョロニョロ動き出しそうな姿です。

オプンチア・ミクロダシス (Opuntia microdasys ‘Albata’)

棘が綿毛のように見えることから、英名ではウサギの耳(バニー・イヤーズ)、または天使の羽(エンジェル・ウィングス)と呼ばれる、キュートな印象のサボテン。

多肉植物もサボテンも、じっくり観賞すると本当にさまざまな姿のものがありますね。

後編では、乾燥熱帯地域原産のサボテンや、湿潤熱帯ゾーンの植物をご案内します。

Credit

写真&文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

クラフト

材料はスーパーと100均で。穴を開けて通すだけ! 無病息災を願う節分飾り「落花生リース」をおしゃれに手…

家族の無病息災を願う「節分」。今年は豆まきだけでなく、飾って楽しめる特別なリースを作ってみませんか? 材料はスーパーのヒイラギと、100均の落花生などを用意して、総額700円。 魔除けとして飾ったあとは、小…