今年は害虫に要注意! 大株に育った樹木も枯らす難敵・テッポウムシ対策を忘れずに

Linhsiaowei, acchity, Saad315/Shutterstock.com

猛暑が害虫の発生増加に影響を及ぼしています。宿根草や球根、樹木、秋冬野菜などさまざまな植物が植え時を迎え、ガーデナーは大忙しですが、この時期に忘れてはいけないのが害虫のチェック。今回はその中でも、秋に発見しやすい害虫、テッポウムシを見つけるポイントとその特徴、対策について解説します。記事中では虫の写真も登場しますので、虫が苦手な方はご注意ください。

目次

樹木の幹からおがくずのようなものが出ていませんか?

暑さが一段落して、ガーデンに出やすくなる秋口。庭仕事をしていたら、バラや庭木の幹から、おがくずのようなものが出ているのを見たことはありませんか? ここで、心当たりがある方は危険信号! そのままスルーしてしまうと、大切な木を枯らしてしまう、大きな被害が出るかもしれません。じつは、このおがくずのようなものは、害虫・テッポウムシが棲みついているサイン。テッポウムシは主に樹木の中に潜み、長年育てて大株に育ったバラなども枯らしてしまう、ガーデナーにとっては最強クラスに厄介な害虫です。

テッポウムシってどんな虫?

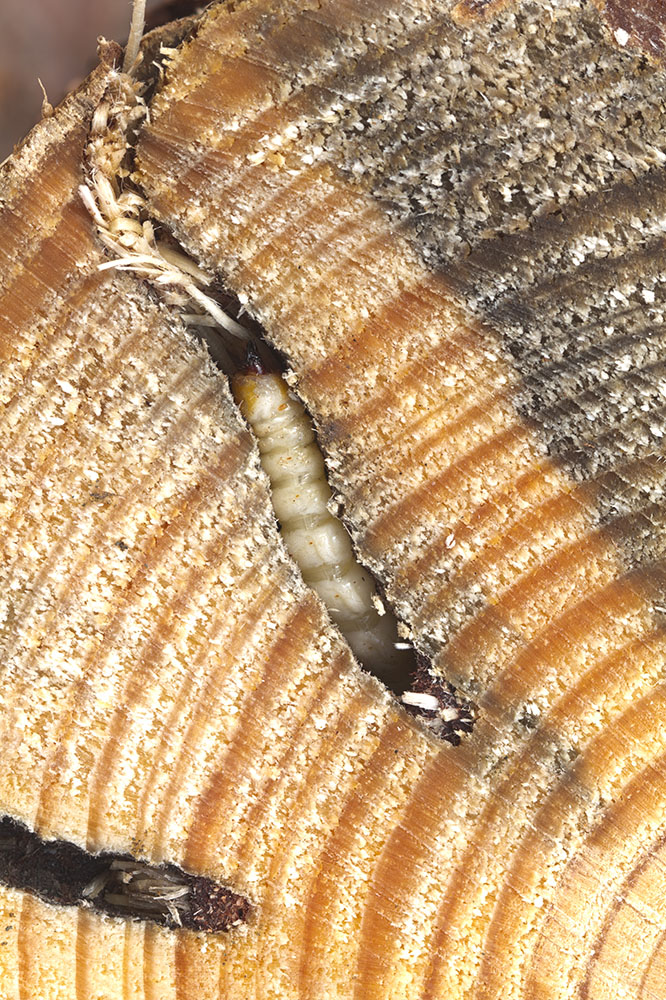

テッポウムシはカミキリムシの幼虫のこと。5cm以上にもなる大きな幼虫で、乳白色で頭でっかちなイモムシのような姿をしています。初夏から夏にかけて飛来するカミキリムシが、木の幹や枝の表面に穴をあけて産み付けた卵から孵り、その内部を食べながら成長して、成虫となってまた表面に穴をあけて出てきます。被害にあった樹木にはまるで鉄砲で撃たれたような穴があくことが、テッポウムシ(鉄砲虫)と呼ばれる所以とされています。

猛暑がテッポウムシの増加にも影響

このように、テッポウムシは樹木の内部を食い荒らすため、気が付いたときには被害が甚大になりやすいのが特徴。何年も育てた大切なバラが、テッポウムシの被害にあって枯死してしまったなどという嘆きの声は、ガーデナーの間ではよく聞かれます。

家庭園芸用薬品や肥料などの開発・販売を行っている住友化学園芸の牛迫正秀さんによると、現在のところ目立って被害が増加していなくても、地域によっては猛暑日が夏の幼虫の活動の活発化につながる可能性もあるとのこと。今後猛暑日が増えていくことが予想される昨今、テッポウムシ対策はますます重要になってきそうです。

黒地に水色の水玉が出るゴマダラカミキリをはじめ、長い触角に強靭なアゴを持つカミキリムシの成虫は見た目がカッコよく、子どもたちにも大人気! ですが、樹木を守るためには、成虫を見つけたらすぐに捕殺しましょう。

テッポウムシの発見ポイントは、おがくず!

被害を最小限に防ぐためには早期発見が望ましいテッポウムシですが、樹木の内部に潜むことから、幼虫を探そうとしても外からは見つけることはできません。そんなテッポウムシの発生サインは、おがくず。樹木の周りにおがくずのようなものが出ていたら、テッポウムシが棲みついているサインです。これはテッポウムシが内部を掘り進むにあたって排出したものなので、その周囲、特に株元付近を重点的に探して、穴があいていないかを確認しましょう。穴があったら、そこがテッポウムシの棲み処への入り口。おがくずを取り除き、穴に針金などを挿し込んで刺殺するか、適用する殺虫剤を噴射するなどして退治しましょう。

急に花付きよく咲いた樹木も要注意⁉

もう一つ、テッポウムシの発生を疑いたいサインがあります。それは、バラなどが急にたくさんの花を咲かせること。害虫被害にあっているのになぜ? と思うかもしれませんが、植物は生存の危機に陥ると、子孫を残すべくより多くの花を咲かせることがあります。つまり、びっくりするくらいに花をつけてくれた株が、じつはテッポウムシにかじられて必死に花を咲かせている可能性も。例年以上によく咲いた株があれば、株元のチェックを念入りに行いましょう。

テッポウムシが発生しやすい植物は?

テッポウムシが発生しやすいのは、主に樹木の幹で、バラ、オリーブ、サルスベリ、イチジク、リンゴ、カエデ類、シラカバ、サクラ、クリなど。ただし、キクやノコギリソウなどを食害するキクスイカミキリのように、種類によっては草花も被害にあうことがあります。樹木はある程度太い枝が狙われやすいため、株元と太い枝を重点的にチェックしましょう。特に5〜6年以上経って株元が立派になったバラなどは注意が必要です。また、樹勢が衰えた樹木も産卵されやすい傾向があります。

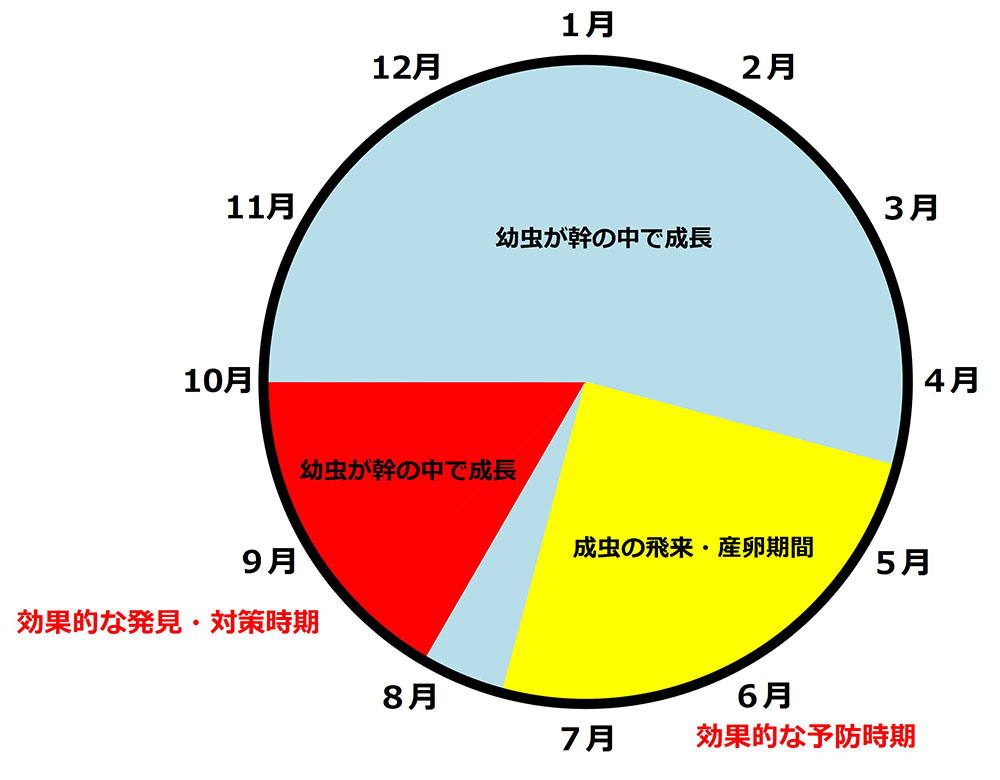

テッポウムシの発生シーズン/生育サイクル

テッポウムシの成虫であるカミキリムシが飛来するシーズンは、5~7月。この時期にカミキリムシが産み付けた卵から孵った幼虫は、1~2年ほどかけて内部を食い荒らしながら成長するため、幼虫による被害は一年中発生します。こうして成長したテッポウムシは幹の中で蛹になり、春~夏にかけて成虫となって幹に穴をあけて出てきます。

テッポウムシの予防と対処方法

まずは成虫対策を

甚大な被害をもたらすテッポウムシは、早期発見と対処が鉄則。前述のとおり、幹の中に潜んで食い荒らす幼虫を見つけるのは難しいので、まずは初夏から夏にかけて、庭でよく見かける成虫のカミキリムシの対処に努めましょう。カミキリムシが卵を産み付けにくいよう、狙われやすい株元付近をネットやアルミホイル、予防用フィルムなどで覆って対策し、飛来したカミキリムシは見つけ次第捕殺します。キクスイカミキリはキクの柔らかい茎に卵を産み付けるので、産卵された場所から先がしおれます。産卵孔を見つけられたら剪定して対処しましょう。ちなみにゴマダラカミキリなどの場合、成虫は若い枝の表面を削り取るようにかじる被害があります。見かけたら成虫飛来のサインなので注意しましょう。

カミキリムシは産卵場所として樹勢が衰えた株を選ぶ傾向があるため、株を丈夫に栽培することも予防につながります。また、テッポウムシは枯れた木の中でも十分に成長することができます。産卵場所として成虫を呼び込まないよう、枯れてしまった庭木は放置せずに処分しましょう。

おがくずが出ていたら幼虫を退治

幼虫がふ化して成長を始める夏以降は、株元からおがくずが出ていないか確認する習慣をつけましょう。テッポウムシのサインを見かけたら、周囲を確認して潜んでいる穴を探します。穴を発見したら、まずはおがくずを取り除きます。針金などを用いて穴の中のおがくずもできる範囲でかき出したら、長い針金を差し込むか、適用のある殺虫剤を穴から注入して退治しましょう。殺虫剤を注入した後は、粘土などでふたをするとより効果的です。

ただし、テッポウムシの潜む穴は意外と深くまで伸びている場合もあります。そのため、長い針金などを使ってもテッポウムシ自体には届かないこともあるので、一度対策をしたからといって油断せず、その後もしっかり退治できたかの確認をお忘れなく。退治が完了した目印は、おがくずの発生が止まることです。夏以降は、株元付近からおがくずが出ていないか定期的にチェックするとよいでしょう。

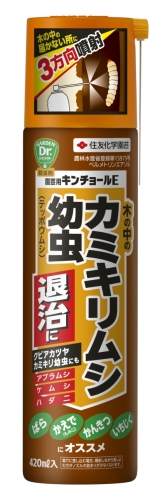

幹の中に潜むテッポウムシ退治には、穴に挿し込めるタイプのノズルが付いた専用の殺虫剤を使うと手軽で効果的です。住友化学園芸の「園芸用キンチョールE」は、テッポウムシの退治に特化したおすすめのエアゾールタイプ。使用時はノズルが詰まらないようにおがくずを取り除き、容器をよく振って、噴射しながら食入孔に差し込むように使用しましょう。このとき無理に押し込んで幹に突き刺してしまうとノズル詰まりの原因になるので、ノズルの先で触診しながら食入孔を探りあて、スルッと差し込むのがコツです。

テッポウムシ被害を防ぐためのポイントまとめ

【テッポウムシ被害を防ぐために初夏にすべきこと3】

- ターゲットになりそうな樹木の保護。株元を予防用フィルムで覆うなどして産卵対策をしましょう。

- 庭の見回りでカミキリムシを捕殺。産卵する前に成虫であるカミキリムシを退治しましょう。

- 産卵された場所を見つけたら即対処を。樹皮の傷など、カミキリムシが産卵した形跡を見つけることができたら、棒で卵を押しつぶすなどして早期対処を。

【テッポウムシ被害を防ぐために秋にすべきこと4】

- 庭の掃除をしよう! 株元におがくずが出ているのが見つけやすくなります。

- 枯れた庭木、枝は剪定&撤去。テッポウムシの棲み処になります。

- おがくずを発見したら、テッポウムシがいる証拠。おがくずを取り除いてから、穴の中にいる幼虫を退治しましょう。

- 生育の衰えた株が標的に。庭木が健全に生育するよう、施肥や日々の手入れをお忘れなく。

秋はテッポウムシの発見に最適なシーズン!

暑さが一段落し、ガーデニングシーズンを迎える秋。美しい花々の開花を楽しみ、来年に向けての植え付け作業を進める季節ですが、テッポウムシの発見にも効果的なシーズンです。水やりや花がら摘みなどとともに、ぜひ樹木の株元のおがくずチェックも習慣にしてみてくださいね。

参考文献

『仕組みを知って上手に防除 病気・害虫の出方と農薬選び』(米山慎吾編著、安藤和彦・都築司幸著、農山漁村文化協会発行)

『ビジュアル版 わかる・防ぐ・治す 人にもやさしい病害虫防除』(草間祐輔監修、講談社発行)

Credit

文&写真(クレジット記載以外) / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。「ガーデンストーリー」書籍第1弾12刷り重版好評『植物と暮らす12カ月の楽しみ方』、書籍第2弾4刷り重版『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』(2冊ともに発行/KADOKAWA)発売中!

- リンク

記事をシェアする

おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-

まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…

都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術

特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…