マルチングは何のために行うの? マルチングを行うメリットとは?

Simon Maddock/Shutterstock.com

「マルチング」という言葉をご存じですか? マルチングは上手に活用することで管理を楽にしたり、雑草対策に効果があったり、美味しい野菜づくりや鉢植えをおしゃれに飾りたいときなどに役立ちます。この記事では、そんなよいこと尽くめのマルチングについて、その種類と基本、そして活用法を詳しく解説します。

目次

マルチングとは

まず、マルチングとは何か。マルチング(英:Mulching)とは、植物の株元をさまざまな資材で覆うことをいいます。

この資材はマルチング材と呼ばれ、これを使って土壌や用土を覆うことの略称として「マルチ」という言葉が使われています。

「マルチ」をする主な目的としては、土壌中の水分の蒸散のコントロールや地温の上昇効果、そして病害虫からの保護と雑草対策が挙げられます。

もともと、マルチング材といえば、日本では藁(わら)がよく使われていました。畑などで野菜の株元に敷かれた藁を見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。近年は藁に代わり、より使いやすく、有用な素材がマルチング材として使われるようになってきています。

マルチングを行うメリット

前項で先に述べたマルチングをする目的とメリットについて具体的にご紹介します。

【地温を上げる】

黒色のマルチング材は、日中の太陽光を効率よく吸収してくれます。そしてその熱が伝わり、日中は土壌温度が上昇し、夜間は温度低下を緩やかにしてくれます。季節の中では、時として予想外の寒暖差に驚くことがありますよね。特に冬場の急激な冷え込みは、植物にもダメージ。そんなときにも、マルチングをしていれば、保温効果で植物の根が傷むのを防ぐことができます。

【雑草を予防する】

畑や鉢植えなどで、はじめは綺麗にして植えたのに、気付いたら雑草だらけになっていたということはありませんか? マルチング材を活用することで雑草を生えにくくし、栽培環境の維持管理を楽にすることができます。

多くの雑草の種子は太陽の光を感じて発芽します。マルチングで光を遮り、発芽しにくくすることで雑草が増えるのを抑えてくれます。そのため「雑草対策でマルチしたい」と思っている方にはビニール製の黒マルチの利用が特に効果が高くおすすめです。

注意点としては、黒マルチを敷く前にその場所の除草を念入りに行う必要があるということです。雑草が生えたままの状態でマルチングしてしまうと、その雑草は少なからず育ってしまいますし、後から除草するということが難しくなります。

除草を行って表土を平らにした状態にして、マルチング材を土に密着させて敷くことでより効果的に使うことができるでしょう。

【土壌の乾燥を防ぐ】

梅雨が終わり、本格的な夏を迎えると、春に種を播いた野菜や花の苗の成長も本格的になり、その分、水やりの頻度も多くなりますよね。真夏は、午前中に灌水したのに午後には土がカラカラ、植物も萎れ気味なんてことも、みなさん経験あるのではないでしょうか。

そんなときも、マルチング材が役に立ちます。むき出しの土壌の場合、表面、あるいは土壌中の水分は、気温の高さや風通しに影響されて蒸発しやすくなります。

マルチングを土の表面に施すことで、蒸発しようとした水分をその場に留め、土の乾きすぎを抑制することができます。

【用土や肥料の流出を防ぐ】

梅雨や台風、ゲリラ豪雨などの強い雨によって、用土や肥料が表層から流れ出てしまうことがあります。せっかくバランスよく配合した用土や肥料の意味がなくなってしまうのはもったいないですよね。

適切なマルチング材を選んで、株元に利用することで、雨水や灌水によるそれらの流出を防ぎ、マルチング材の内側の土壌を維持し続けることができます。

【泥はねが防止できる】

土壌中には植物の成長を促す養分とともに、さまざまな病原菌や害虫が潜んでいます。

むき出しの土壌では、雨水や灌水で跳ねた泥が植物に付着すると、美観を損ねてしまうだけでなく、土の中に住む病原菌によって病気が発生し、生育不良や枯死してしまうこともあります。

マルチングにより泥はねを抑えることで土壌中の病原菌を防ぎ、病気の予防に繋がります。

【害虫から守ることができる】

太陽光を拡散、または反射する素材でできたマルチング材があります。これは、通常のマルチング材の効果に加えて虫除けの効果を持たせたもので、「シルバーマルチ」と呼ばれています。

アブラムシなど害虫の中には、光を嫌う性質のものがいます。上からの太陽光と下からのマルチング材の反射光により、それらの害虫が寄りつきにくくなります。畑であれば一面に敷き詰め、鉢植えなどであれば株元に敷くなど場面に応じてうまく利用することで農薬を使うことなく、害虫の予防ができます。

また、アブラムシは植物の茎などから汁を吸って餌にしていますが、その際に病原性のウイルスを媒介してしまうことがあります。アブラムシを防ぐことは、ウイルス性の病気の予防にもなります。

マルチングのデメリットとは?

とても便利なマルチングですが、いくつか注意しなければいけないことがあります。

①ゴミになる

ビニール製のマルチング材など自然に分解されないものは、使用後ゴミとして処分する必要があります。

ほとんどの場合再利用できないので、敷いた物をそのつど剥がして捨てなくてはなりません。

ただ最近は、土壌中の微生物の働きで、土に混ぜておくと自然に分解される生分解性のマルチング材もあるので、ゴミの削減と作業の省力化を望む方は、そういったものを検討するのもよいのではないでしょうか。

②費用がかかる

かつては稲作後、不要となった稲藁の二次的な利用方法としてマルチングが選ばれていましたが、現在はいずれのマルチング材においても費用がかかります。まして畑など広範囲に敷く場合は、面積に応じた投資が必要となります。

③追肥しにくい

ビニール製のマルチング材などを一面に敷いてしまった場合、土壌にすき込むような固形肥料による追肥がしにくくなってしまいます。

なので、マルチング材を敷く際には、事前に適切な緩効性肥料をすき込んでおくようにしましょう。

または、稲藁やウッドチップ、刈り取った雑草などの有機質資材をマルチング材として使うことで、利用後は植物の養分とするという方法もあります。

④土寄せができない

マルチングは土壌を覆うことが目的なので、マルチングの上に土を被せることはできません。

そのため根菜類やネギなど、後になって土を寄せる必要のある植物は、マルチングをする前にあらかじめ土寄せをしておくことが必要です。収穫時の畝の高さや大きさ、露出の度合いなどを植え付け時に考慮してから敷きましょう。

マルチングの種類

マルチングにはどのようなものがあるのでしょうか。具体的な種類と活用場面について解説します。

【バークチップ】

バークチップとは、バーク(松の樹皮)をさまざまなサイズに粉砕し、角を削って選別したもののことです。昨今では、商品の展示やショーウインドウでもレイアウト素材として使われています。

S、M、Lなどのサイズがあり利用場面や全体の面積に応じて使い分けるとよいでしょう。ただ、ウッドチップなどと比べると大ぶりのものが多いので、比較的広い面積に敷くほうがバランスよく見えます。

バークチップのマルチング用途は、屋外であれば花壇や鉢植えの雑草の発生予防、泥はね抑制、土壌の乾燥防止と保温が主に挙げられます。

室内で使う場合は、観葉植物などの株元に敷くことで用土を隠し、他のインテリアとのバランスを取ることができます。

上手に用土を隠してくれる優秀素材ですが、その分土壌中の水分を逃がしにくく、風通しも悪くなってしまうので、水やりの頻度に注意が必要です。

【ココヤシファイバー】

ココヤシファイバーとは、ヤシの実の繊維を利用したマルチング材です。

これは広範囲に敷くというよりも観葉植物など鉢物の株元にふわりと敷き詰め、用土を隠す目的で使われることが多いです。

室内空間での他のインテリアとの統一感を出したり、美観の維持に効果的です。

バークチップなどと比べると通気性がよく扱いやすいのですが、室内はもともと用土が乾きにくいので、水やりのタイミングに注意が必要です。

または水やり頻度の少ない観葉植物での利用がおすすめです。

不要になった際は可燃ゴミとして捨てることができ、初心者の方でも使いやすいマルチング材といえます。

【クルミの殻】

天然のクルミの殻を半分に割って作られたマルチング材です。屋内外で使うことができます。

どちらの場合もほどよいナチュラル感を得ることができ、アンティーク調のガーデンやインテリアにもよく似合います。

クルミ同士の間に空間ができるため風通しもある程度あり、また軽いので、水やりの時に用土に埋まることもなく管理がしやすい素材といえます。クルミ自体がとても堅く、長期的な利用ができます。不要の際は、可燃ゴミとして捨てることもできますし、天然素材なのでそのまま自然に分解され、土に返すこともできます。

【腐葉土】

腐葉土とは、落ち葉などがミミズや虫、微生物に分解されて土のようになったもののこと。土に加えることで有機質を補給することができ、植物の成長を促す働きがあります。そのため、ビニール製のマルチング材にはない、土壌改良材としての役割も期待できます。

また保温効果、遮熱効果が高いので、土壌中の温度変化を緩やかにしてくれます。敷き詰める厚さを調整することで、土壌の乾燥防止や雑草抑止の効果もあります。

マルチング材としての更新をする場合は、元の腐葉土を土壌にすき込むことで二次利用しながら新しいものを被せて使うことができます。

【ビニール】

畑など作物を管理する場面でマルチングをしたいと思った場合、一番使いやすいのがビニール製のマルチング材です。

中でも最も一般的なのが「黒マルチ」と呼ばれるもので、これは黒色のビニール素材の効果で太陽光の熱を効率よく吸収して地温を保温する一方、直射日光を遮って地温が上がりすぎるのを防いでくれます。また遮光性が高いので、雑草の発芽抑制効果も高いといえるでしょう。

次に「透明マルチ」です。これは「黒マルチ」とは対照的に、地温の上昇効果を高くするものです。

冬場の土壌凍結などを緩和し、日の出後の速やかな温度上昇をサポートしてくれます。透明のため、マルチング前から土壌に含まれていた雑草の種子は発芽してしまう可能性がありますが、種子の侵入は防ぐことができます。

続いて「シルバーマルチ」です。

前述したように、害虫除け効果の高いマルチング材です。薬剤散布などをすることなく、病気を媒介する虫や食害する虫などから植物を守りやすくなります。また遮光性が高いので、地温上昇を促し、雑草予防にも効果的です。

これらビニール製のマルチング材は、その目的のほとんどを充足してくれる魅力的な素材といえるでしょう。しかしながら畑で畝を立てて使うことを想定した素材なので、局所的に利用する場合はかえって使いにくいかもしれません。

また景観としては、周囲となじみにくいので、ガーデニングなどでの利用は検討が必要かもしれません。

藁(わら)

藁をマルチング材として使う場合、畑などの屋外での使用がメインとなります。

高温期は土壌に対しての遮熱と乾燥の予防効果が高いマルチング材です。天然素材のため不要になったら土壌にすき込み、土壌改良材としても使うことができます。

稲の藁と似たような使い方ができる資材としては麦藁、もみ殻などがあり、また、刈り取った雑草も利用可能です。

ほかのマルチング資材と比べて処分がしやすいのも嬉しいところ。

近年はホームセンターなどでも安価に手に入るようになってきました。また農家の知人がいれば、譲り受けるなどして手に入れられる場合もあります。

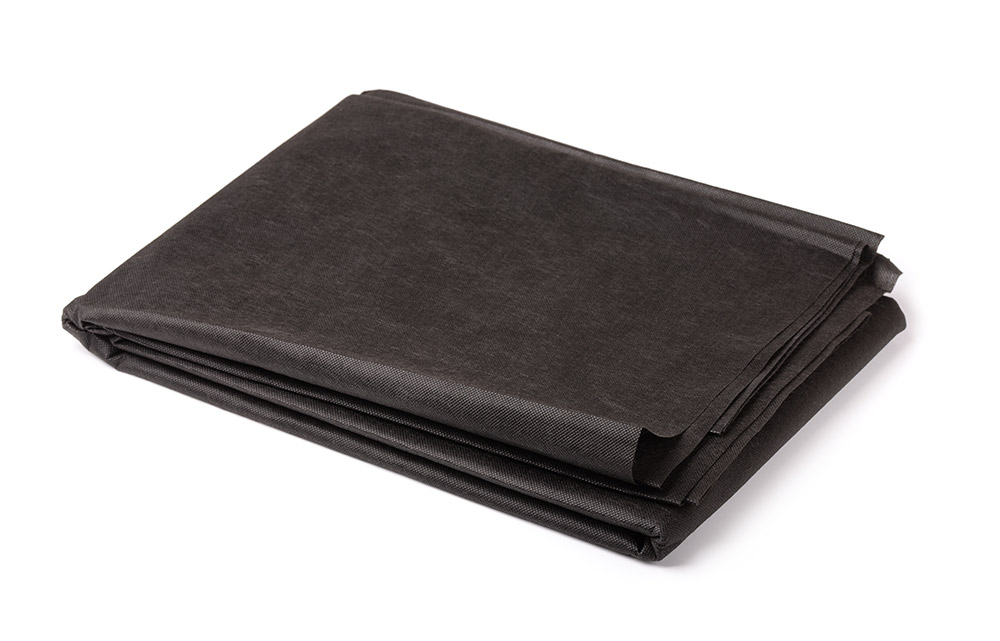

防草シート

防草シートは、大きく分けて「織布」と「不織布」の2種類があります。

「織布」の防草シートは、繊維を縦と横で織り上げてシート状にしたもので、「不織布」の防草シートは、繊維同士を絡ませて溶剤等で接着し、シート状にしたものです。

「織布」は織られているため引っ張り強度が強く、透水性も「不織布」よりあります。また「不織布」と比べると安価です。そのため、広範囲に使用した場合の費用が抑えられるというメリットがあります。

デメリットとしては織り目のわずかな隙間から雑草が生えてくる可能性があったり、織り目のほつれから劣化が始まってしまったりと、耐久性の面では「不織布」に劣るということが挙げられます。

「不織布」を使用するメリットは、織り目がないためチガヤやスギナなど突き抜け性のある繁殖力旺盛な雑草も防げること。シートを突き破って生えてくることはありません。また、破損にとても強いため「織布」と比べて長期的な利用ができるということもあるでしょう。

デメリットとしては「織布」より単価が高く、広範囲に利用したときは高額になってしまうことです。コストについては、耐用年数や使用面積、使用状況などをの点から総合的に考えてみてくださいね。

マルチングを活用して植物を大切に育てよう

ここまでお伝えしたように、マルチング材は多くの種類と効果があり、使用箇所や用途に応じて適した素材のものを使うということが大切です。「管理を楽にしたい」「植物を大切に育てたい」と思っても、その場に合っていないマルチング材では、かえって手間が増えてしまったり、植物を弱らせてしまう原因になったりもします。「雑草をなんとかしたい」「美味しい野菜を作りたい」「鉢植えをおしゃれに飾りたい」など、なぜマルチングをしたいのかをよく考え、最適なマルチング材を選ぶことで、それまでの負担や悩みが一気に解決することもあると思います。マルチング、ぜひ活用してみてくださいね。

Credit

文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

グランプリ決定!「第3回東京パークガーデンアワード砧公園」の『ファイナル審査』を迎えた11月の庭と審査…

虫を観察する子どもや車イスでゆったりとめぐるお年寄り、遠方から訪れた花好きの方など、老若男女の多くの人を魅了してきた「東京パークガーデンアワード」のガーデン。長く過酷な猛暑を乗り越え、気温がぐっと下…

-

公共ガーデン

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【ファイナル審査を迎え…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストは、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台に2024年12月の作庭後、さまざまな植物が日々成長…

-

宿根草・多年草

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10-768x512.jpg)

2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画…PR

春の訪れを告げる植物の中でも、近年ガーデンに欠かせない花としてファンの多い宿根草「ラナンキュラス・ラックス」。春早くから咲き始め、1株で何十輪という花が咲き、誰しもが虜になる魅力的な植物です。年々新し…

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10.jpg)